মাৎস্যন্যায়: শশাঙ্কের রাজত্বের পরবর্তী প্রায় একশ’ বছর বাংলার ইতিহাস অনেকাংশেই অন্ধকারাচ্ছন্ন। তথ্যের অভাবে এ সময় অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি হতে অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস রচনা করা কঠিন। হিউয়েন সাং (আনুমানিক ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে)-এর বর্ণনায় কজঙ্গল, পুন্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, সমতট ও তাম্রলিপ্তি -এই পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের উল্লেখ আছে। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প গ্রন্থেও উল্লেখ আছে যে, শশাঙ্কের মৃত্যুর পর অন্ত:বিদ্রোহের ফলে গৌড়রাষ্ট্র ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। নিধনপুর তাম্রশাসনের ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তার বিরােধী মিত্র শক্তিদ্বয় (হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মণ) তাঁর সাম্রাজ্য নিজেদের রাজ্যভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। আশরাফপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনসমূহে জানা যায়, অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি। সময়ে বাংলায় পরবর্তী গুপ্তবংশ ও খড়গবংশ নামে দুটি রাজবংশের উদ্ভব ঘটে। কিন্তু কোন রাজবংশই বেশিদিন নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে পারেনি। অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা যে একের পর এক বৈদেশিক আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। উল্লেখযােগ্য বৈদেশিক শক্তিগুলাে হলাে- উত্তর ভারতীয় শৈল বংশ, কান্যকুজের রাজা যশােবর্ম, কাশ্মিররাজ ললিতাদিত্য, ভগদত্ত বংশীয় কামরূপরাজ শ্রীহর্ষ প্রমুখ। এসব বিদেশী শত্রুর উপর্যুপরি আক্রমণে বাংলার রাজনৈতিক ভারসাম্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এর ফলে তৎকালীন বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক অস্থির অবস্থার সৃষ্টি হয়। মহাস্থানগড়ের বৈরাগী ভিটায় খননে পাল ও গুপ্তযুগের অন্তবর্তী স্তরে স্তুপাকার ধ্বংসাবশেষ এই অস্থির অবস্থারই সাক্ষ্য বহন করে। সুতরাং বলা যায়, শশাঙ্কের পরবর্তী প্রায় একশত বছর বাংলার রাজনীতিতে অস্থির অবস্থা বিরাজমান ছিল। ফলে, এই দীর্ঘ সময়ে এখানে কোন স্থায়ী শাসন গড়ে ওঠার সুযােগ হয়নি। অভ্যন্তরীণ গােলযােগের পাশাপাশি বৈদেশিক আক্রমণের ফলে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা আরাে বেড়ে যায়। এই অরাজকতাকেই পাল তাম্রশাসনে “মাৎস্যন্যায়” বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে মাৎস্যন্যায় অবস্থার এরূপ ব্যাখ্যা রয়েছে; দন্ডধরের অভাবে যখন বলবান দুর্বলকে গ্রাস করে। অর্থাৎ মাছের রাজত্বের মতাে, যেখানে বড় মাছ ছােট মাছকে ভক্ষণ করে। প্রায় শত বছরের অনৈক্য, আত্মকলহ ও বহি:শত্রুর পুন:পুন: আক্রমণের ফলে বাংলার শাসনব্যবস্থা প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে লামা তারনাথ তল্কালীন বাংলার যে বিবরণ দেন তা হতে এই মাৎস্যন্যায় অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে উল্লেখ আছে যে, সমগ্র দেশে কোন রাজা ছিল না। প্রত্যেক ক্ষত্রিয় সম্ভ্রান্ত লােক, ব্রাহ্মণ এবং বণিক নিজ নিজ গৃহে ও আশেপাশের এলাকায় স্বাধীনভাবে শাসন করতাে।

গােপালের উত্থান ও পালবংশের প্রতিষ্ঠা

শশাঙ্ক পরবর্তী বাংলায় অরাজকতার যুগের অবসান ঘটিয়ে গােপাল বাংলার সিংহাসনে আরােহণ করেন এবং পাল বংশের শাসনের সূচনা করেন। গােপালের ক্ষমতা লাভ সম্বন্ধে খালিমপুর তাম্রশাসন থেকে জানা যায়। সেখানে বলা হয়েছে তার ছেলে শ্রীগােপালকে, যিনি রাজাদের মধ্যে মুকুটমণি ছিলেন, মাৎস্যন্যায়ের অবসান ঘটানাের জন্যে প্রকৃতিগণ লক্ষ্মীর হাত গ্রহণ করিয়েছিল। তারনাথ গােপালের উত্থান সম্বন্ধে এক কাহিনীর অবতারণা করেন। তাঁর কাহিনীর সারকথা হল, বহুদিন ধরে অরাজকতা চলায় বাংলার জনগণের দুঃখ কষ্টের সীমা ছিল না। দেশের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সবাই মিলে আইনানুগ শাসন প্রতিষ্ঠা করতে একজন রাজা নির্বাচিত করেন। কিন্তু সেই রাজা রাতে এক নাগ রাক্ষুসী কর্তৃক নিহত হয়। এরপর প্রতি রাতে একজন করে নির্বাচিত রাজা নিহত হতে থাকে। এভাবে কয়েক বছর পার হয়ে যাবার পর একদিন চুন্ডাদেবীর এক ভক্ত এক বাড়িতে আসে। ঐ বাড়ির এক ছেলের ওপর ঐ দিন নির্বাচিত রাজা হওয়ার ভার পড়ায় বাড়ির সকলে খুব বিষন্ন ছিল। আগন্তুক ঐ ছেলের পরিবর্তে স্বেচ্ছায় রাজা নির্বাচিত হন। রাজা হিসেবে বহাল থাকেন। এক রাতে নাগ রাক্ষুসী আসলে তিনি চুন্ডাদেবীর মহিমাযুক্ত এক লাঠি দিয়ে আঘাত করলে রাক্ষুসী মরে যায়। পরের দিন তাঁকে জীবিত দেখে সবাই অবাক হয়। এভাবে পরপর সাতদিন তিনি রাজা নির্বাচিত হন। এরপর জনগণ তাকে স্থায়ী রাজারূপে নির্বাচিত করে এবং তাঁকে গােপাল নাম দেয়া হয়। খালিমপুর তাম্রশাসন ও তারনাথের কাহিনীর ওপর নির্ভর করে অধিকাংশ ঐতিহাসিক গােপালকে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত রাজা বলে মনে করেন। তারনাথের কাহিনীতে রূপক ছলে কিছু ঐতিহাসিক সত্য থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু আক্ষরিকভাবে এই কাহিনীর ওপর বিশ্বাস করে কোন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ঠিক হবে না। ঐতিহাসিকগণ তাই সমর্থন খোঁজেন খালিমপুর তাম্রশাসনে। সেখানে বলা হয়েছে, মাৎস্যন্যায় অবস্থার অবসান ঘটাতে প্রকৃতিগণ গােপালকে রাজ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে। প্রকৃতি শব্দ বলতে বিশেষ অর্থে “জনগণ” বা “প্রধান কর্মচারী” বুঝায়। কিন্তু অষ্টম শতাব্দীতে অরাজকতাপূর্ণ অবস্থায় জনগণের একমত হয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। কিংবা সে সময় কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে প্রধান কর্মচারীগণেরও নির্বাচন করার প্রশ্ন ওঠে না। সুতরাং দেখা যায় খালিমপুর তাম্রশাসনে ব্যবহৃত ‘প্রকৃতি’ শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করা সহজ নয়। এই ‘প্রকৃতির’ অন্য রকম ব্যাখ্যা করা সম্ভব। গােপাল হয়ত কয়েকজন ‘প্রকৃতির’ (নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বা কর্মচারী যারা তাঁর অনুগামী ছিল) সাহায্যে ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর সাফল্যই অরাজকতার অবসান ঘটিয়েছিল সভাকবি এই ঘটনাই পরােক্ষভাবে প্রকাশ করে খালিমপুর তাম্রশাসনে।

ঐতিহাসিকগণ নির্বাচনের পক্ষে ব্যাখ্যা করেন তারনাথের কাহিনী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে। তারনাথের কাহিনীর অন্তর্নিহিত অর্থ এটিও হতে পারে যে, গােপাল অরাজকতা সৃষ্টিকারী শক্তিকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এই সাফল্যই তাঁকে ক্ষমতাসীন করেছিল এবং তার সমর্থন সৃষ্টি করেছিল। তারনাথের কাহিনীর এই অর্থ খালিমপুর তাম্রশাসনের শ্লোক এবং শ্লোকের ভিত্তিতে যে ব্যাখ্যা দাঁড় করানাে হয়েছে তাতে খুব একটা অসঙ্গতি নেই। সুতরাং গােপাল একজন সমর নেতা হিসেবে কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সহায়তায় অরাজকতার অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করে ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন। অষ্টম শতাব্দীতে গণ নির্বাচনের কথা চিন্তা করা যায় না। তাছাড়া নির্বাচন ঘটে থাকলে পাল তাম্রশাসনগুলােতে প্রাপ্ত প্রশস্তিসমূহে এ বিষয়ে আরাে স্পষ্ট উল্লেখ থাকতাে।

গােপালের বংশ পরিচয়

গোপালের বংশ পরিচয় সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। একমাত্র খালিমপুর তাম্রশাসনে গােপালের পিতা বপ্যট (যিনি শত্রু ধ্বংসকারী ছিলেন) এবং পিতামহ দয়িতবিষ্ণুর (যাকে সর্ববিদ্যা বিশুদ্ধ বলা হয়েছে) উল্লেখ আছে। এ থেকে বলা যায়, গােপালের পিতা বপ্যট যুদ্ধে পারদর্শী ছিলেন। তবে পরবর্তী পাল রাজাগণ তাঁদের তাম্রশাসনে গােপালের পিতা বা পিতামহের কথা আর উল্লেখ করেননি। গােপালের রাজত্বকাল সম্পর্কে সঠিকভাবে জানার উপায় নেই। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে উল্লেখ আছে যে, তিনি। ২৭ বছর রাজত্ব করেন। অনুমান করা হয় গােপাল ৭৫৬ হতে ৭৮১ খিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গােপাল সম্বন্ধে তথ্যের অভাব থাকায় বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। বাংলায় অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে নতুন এক রাজশক্তি প্রতিষ্ঠাই তাঁর প্রধান কীর্তি। গােপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পাল রাজবংশের শাসন বাংলায় প্রায় ‘চারশ’ বছর স্থায়ী হয়েছিল।

বাংলায় পাল শাসন

গােপালের উত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয় পাল রাজবংশ। প্রায় চারশত বছর ধরে ১৭ জন পাল। নৃপতি বাংলা শাসন করেন। এই সুদীর্ঘ শাসনকালে এই বংশের ইতিহাসে বিভিন্ন ভাগ্য পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। উত্থান ও পতনের ক্রমধারায় পাল রাজত্বকালকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়কে উদীয়মান প্রতিপত্তির যুগ বলে আখ্যায়িত করা যায়। এ যুগের মধ্যে ছিল ধর্মপাল ও দেবপালের রাজত্বকাল। এরপর পাল রাজবংশে উৎসাহ ও উদ্যোগের অভাব দেখা যায় এবং শুরু হয় সাম্রাজ্যের অবনতি। এই অবস্থার উন্নতি সাধন করে সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের সাফল্য দেখান প্রথম মহীপাল। তাই দ্বিতীয় পর্যায়ের নামকরণ করা যায় অবনতি ও পুনরুদ্ধারের পর্যায়। কিন্তু মহীপাল কর্তৃক পাল সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারকার্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। অভ্যন্তরীণ গােলযােগের কারণে সাম্রাজ্য বিপদের সম্মুখীন হয়। রামপাল সাম্রাজ্যকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন বটে, কিন্তু রামপালের পর পাল বংশীয় শাসন বেশি দিন টিকে থাকেনি। তাই তৃতীয় পর্যায়কে অবনতি ও বিলুপ্তির পর্যায় বলে ধরা যায়।

উদীয়মান প্রতিপত্তির যুগ

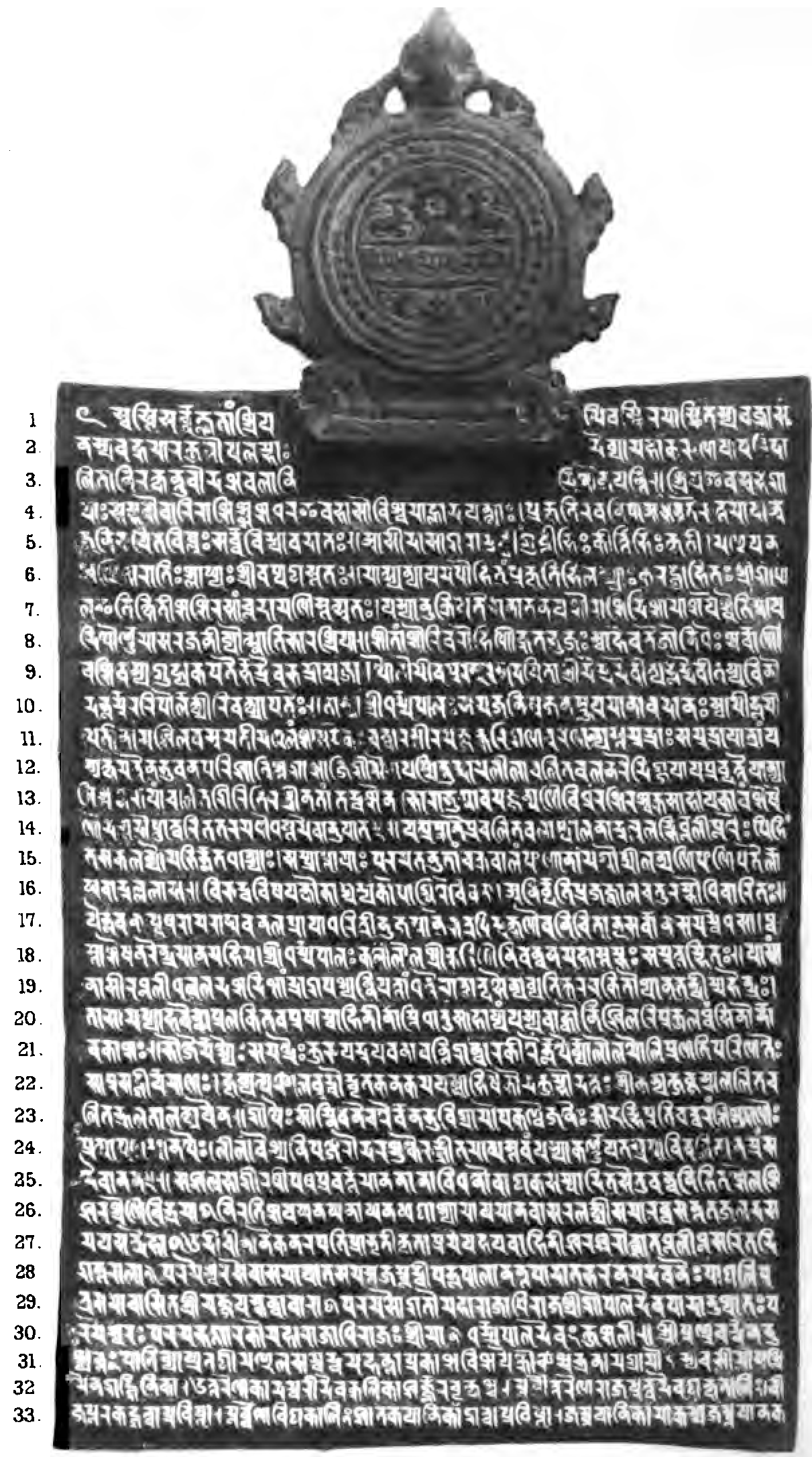

গােপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শাসনের ওপর ভিত্তি করে তাঁর পরবর্তী দুই উত্তরাধিকারী ধর্মপাল ও দেবপাল পাল সাম্রাজ্যকে উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত করতে সক্ষম হন। ধর্মপাল ও দেবপালের নেতৃত্বে বাংলা ও বিহারে পাল সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এমনকি উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ রাখার মত শক্তি অর্জন করে। তাই পাল সাম্রাজ্যের প্রথম পর্যায়কে ‘উদীয়মান প্রতিপত্তির যুগ’ বলে আখ্যায়িত করা হয়। তবে মনে রাখা প্রয়ােজন যে, সাহিত্যিক উপাদানের অভাবে এ সময়ের বাংলার ইতিহাসের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলাে বিভিন্ন লিপিমালা। সৌভাগ্যের বিষয় যে, পাল রাজাদের অনেকগুলাে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব তাম্রশাসনে ভূমিদান সংক্রান্ত প্রয়ােজনীয় আদেশাবলি লিপিবদ্ধ করার আগে প্রায় সবক্ষেত্রেই একটি প্রশস্তি রয়েছে। পাল রাজাদের কৃতিত্ব ও সাফল্য এই প্রশস্তির বিষয়বস্তু। সভাকবি কর্তৃক রচিত হওয়ায় এ প্রশস্তিতে অতিরঞ্জন রয়েছে। তাই অন্য কোন সূত্রে সমর্থন ব্যতিত প্রশস্তিতে উল্লেখিত সব তথ্য ঐতিহাসিক সত্য বলে মনে করা উচিত হবে না। সুতরাং এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হতে ইতিহাস পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিককে সবসময়ই অতিরঞ্জনের প্রতি সজাগ থাকতে হবে।

ধর্মপাল

গােপালের পর তাঁর পুত্র ধর্মপাল বাংলার সিংহাসনে বসেন। খালিমপুর তাম্রশাসন ধর্মপালের বিজয়রাজ্যের ৩২ সম্বৎসরে লিখিত। সুতরাং ৩৫/৪০ বছর তিনি রাজত্ব করেন (অনুমান করা হয়), সে হিসেবে তাঁর রাজত্বকাল ৭৮১ খ্রিস্টাব্দ হতে ৮২১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নির্দিষ্ট করা যায়। পাল সাম্রাজ্যের উত্থান ও এর প্রতিপত্তি বিস্তারে ধর্মপালের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে তাই তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন। গােপাল বাংলা ও বিহারে পাল শাসন দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে যাওয়ায় ধর্মপাল উত্তর ভারতের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার মতাে নিজেকে শক্তিশালী মনে করেন। তাছাড়া উত্তর ভারতের সমসাময়িক অবস্থা ধর্মপালকে সাম্রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হতে ও আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করতে সহায়তা করেছিল।

ত্রিপক্ষীয় সংঘর্ষ

পাল বংশ যে সময়ে বাংলা ও বিহারে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। সেসময়ে উত্তর ভারতের মধ্যস্থলে তেমন কোন প্রভাবশালী শক্তি ছিল না। আর্যাবর্তের কেন্দ্রস্থল কান্যকুজে তখন রাজনৈতিক শূন্যতা বিরাজ করছিল। এই রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণের জন্য অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগ হতে প্রায় তিন পুরুষ ধরে পার্শ্ববর্তী শক্তিবর্গের মধ্যে প্রচন্ড উৎসাহ ও প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। মালব ও রাজস্থানের গুর্জর ও প্রতীহার, দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট রাজাগণ এবং বাংলার পাল রাজাগণ প্রায় একই সময়ে মধ্যদেশে অধিকার বিস্তারে প্রয়াসী হন। ফলে এক ত্রিপক্ষীয় সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে এটিই ‘ত্রিপক্ষীয় সংঘর্ষ’ নামে পরিচিত। অষ্টম শতাব্দীর শেষ দিকে ত্রিপক্ষীয় সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। অনুমান করা হয় ৭৯০ খ্রিস্টাব্দ বা নিকটবর্তীকালে ত্রিপক্ষীয় সংঘর্ষের প্রথম পর্যায় সংঘটিত হয়েছিল। এই পর্যায়ের সূত্রপাত হয় প্রতিহার ও পাল সংঘর্ষে। ধর্মপাল যে সময়ে পশ্চিম দিকে বিজয়াভিযান করেন, সে সময়ে প্রতীহার রাজা বৎসরাজও মধ্যদেশে সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টায় পূর্বদিকে অগ্রসর হন। ফলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। এ যুদ্ধে ধর্মপাল পরাজিত হন। কিন্তু বৎসরাজ মধ্যদেশে অধিকার বিস্তারের আগেই তৃতীয় শক্তির আবির্ভাব ঘটে। দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট রাজা ধ্রুবধারাবর্ষ এ সময় আর্যাবর্তে বিজয়াভিযানে আসেন। তিনি বৎসরাজকে পরাজিত করে ধর্মপালের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। রাষ্ট্রকূট সূত্র হতে জানা যায় যে, ধ্রুব গৌড়রাজকে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে পরাজিত করেন। এই তথ্য থেকে ধারণা করা যায় যে, ধর্মপাল বারাণসী ও প্রয়াগ জয় করে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। এই রাজ্য বিস্তারের গতি অব্যাহত রেখে তিনি মধ্যদেশের দিকে অগ্রসর হন এবং ত্রিপক্ষীয় সংঘর্ষে লিপ্ত হন। ত্রিপক্ষীয় সংঘর্ষের প্রথম পর্যায়ে ধর্মপাল উভয় শক্তির কাছে পরাজিত হলেও তার তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। কারণ ধ্রুব তার বিজয় সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা না করেই দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্তন করেন। এতে ধর্মপাল পরাজিত হয়েও ক্ষমতা বিস্তারের সুযােগ পান। এর কারণ খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে বৎসরাজের পরাজয়ের পর প্রতীহারদের পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করতে বেশ কিছু সময় লেগেছিল। তাই ধ্রুবের প্রত্যাবর্তনের পর ধর্মপাল প্রায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ই নিজ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ধর্মপাল কান্যকুজে তাঁর প্রতিনিধি বসাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর প্রমাণ রয়েছে নারায়ণপালের ভাগলপুর তাম্রলিপির একটি শ্লোকে। সেখানে বলা হয়েছে যে, ধর্মপাল ইন্দ্ররাজকে (ইন্দ্রায়ুধ) পরাজিত করে মহােদয় (কান্যকুজ) অধিকার করেন এবং চক্ৰায়ুধকে শাসনভার অর্পণ করেন। ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রলিপিতে এই ঘটনার সমর্থন পাওয়া যায়। সেখানে উল্লেখ আছে, তিনি মনোেহর ভুভঙ্গী বিকাশে (চোখের ইঙ্গিত দ্বারা) কান্যকুজে রাজ অভিষেক সম্পন্ন করেছিলেন; ভােজ, মৎস্য, মদ্র কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গান্ধার এবং কীর প্রভৃতি রাজ্যের নরপালগণ প্রণতিপরায়ণ চঞ্চলাবনত মস্তকে সাধু সাধু বলে এর সমর্থন করেছিল, এবং হৃষ্টচিত্তে পাঞ্চালদেশের বৃদ্ধগণ কর্তৃক তার অভিষেকের স্বর্ণকলস উদ্ধৃত করেছিলেন। এই শ্লোকের ওপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিকগণ মত পােষণ করেন যে, এই শ্লোকে উল্লেখিত সকল নরপতিকে ধর্মপাল পরাজিত করেন এবং প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত পদানত করেন। শ্লোকে উল্লেখিত প্রায় সবকটি দেশেরই অবস্থান নির্দিষ্ট করা সম্ভব- গান্ধার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও পাঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিমাংশ, মদ্র মধ্য পাঞ্জাব, কীর উত্তর পাঞ্জাব, কুরু পূর্ব পাঞ্জাব, অবন্তি মালবে, মৎস্য আলওয়ার ও জয়পুর, যবন ও ভােজ বেরার, যদু পাঞ্জাব সুরাটে অবস্থিত। যবন সিন্ধুনদের তীরবর্তী কোন মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল। গান্ধার ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এবং কীর হিমালয়ের পাদদেশের অঞ্চল। এই রাজ্যসমূহের অবস্থিতি প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত জয়ের কথাই ঘােষণা করে দেবপালের মুঙ্গের তাম্রলিপির সপ্তম শ্লোকেও এ ধরনের রাজ্যজয়ের প্রমাণ রয়েছে। এ শ্লোকে বলা হয়েছে যে, ধর্মপাল দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হয়ে কেদার (হিমালয়ে অবস্থিত) ও গােকর্ণ (বােম্বাই কিংবা নেপালে অবস্থিত) এই দুই তীর্থ এবং গঙ্গাসাগর সঙ্গম দর্শন করেছিলেন। ওপরের উল্লেখিত শ্লোকদ্বয়ে ধর্মপালের রাজ্য জয়ের যে বিবরণ রয়েছে তার ভিত্তিতে বলা যায় যে, ধর্মপাল পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে রাজ্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু এ ধরনের প্রশস্তিমূলক উক্তির সমর্থনে অন্য কোন প্রমাণ পাওয়া না যাওয়ায় এ ধরনের উক্তির সামগ্রিক সত্যতা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবে ত্রিপক্ষীয় সংঘর্ষের প্রথম পর্যায়ের পর ধর্মপাল রাজ্য বিস্তারে কিছু সাফল্য নিশ্চয়ই অর্জন করেছিলেন। তিনি কান্যকুজ অধিকার করে স্বীয় প্রতিনিধি চক্ৰায়ুধকে সেখানে অধিষ্ঠিত করেছিলেন সে বিষয়ে তেমন কোন সন্দেহ নেই। কারণ রাষ্ট্রকূট ও প্রতীহার উৎসসমূহে এর সমর্থন পাওয়া যায়। তাঁর এই সাফল্য লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে সভাকবি স্বভাবতই কিছুটা অতিরঞ্জনে লিপ্ত হন এবং পশ্চিমাঞ্চলের যে ক’টি দেশের নাম তার জানা ছিল কিংবা যে ক’টি দেশের নাম কবিতার ছন্দে মিলে, তাদের উল্লেখ করেছেন। যদি সত্যিই কান্যকুজে বিভিন্ন রাজন্যবর্গের সমাগম ঘটে থাকে তাহলে, এমনও হতে পারে যে, কান্যকুজের সাথে যেসব রাজ্যের সম্পর্ক ছিল সেসব রাজাগণ কান্যকুজের পরিবর্তনের সময় সেই অভিষেক সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া কূটনৈতিক কারণেও তারা সেখানে উপস্থিত থাকতে পারেন। মুঙ্গের লিপিতে কেদার ও গােকর্ণের উল্লেখও খুব স্বাভাবিক। কারণ দুটিই সমসাময়িককালের সুপরিচিত তীর্থস্থান এবং সভাকবি এ স্থান দুটিরও উল্লেখ করেছেন। ওপরের আলােচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা চলে যে, ধর্মপাল কান্যকুজে প্রভুত্ব বিস্তার করে নিজ প্রতিনিধিত্ব অধিষ্ঠিত করেছিলেন। তাম্রলিপির প্রশস্তিতে যে অন্যান্য রাজন্যবর্গের উল্লেখ রয়েছে তা কতটুকু সত্য বা কল্পনাপ্রসূত তা বলা কঠিন। প্রশস্তিতে কিছু অত্যুক্তি থাকা খুবই স্বাভাবিক। তাছাড়া কান্যকুজে সাফল্যও বাংলার ইতিহাসে কম গৌরবের কথা নয়। মধ্যদেশে বাংলার নরপতির এটি সম্ভবত প্রথম ক্ষমতা বিস্তার। সুতরাং সেই গৌরবের জন্য ধর্মপাল অবশ্যই কৃতিত্বের দাবিদার। কান্যকুজে ধর্মপালের আধিপত্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। প্রতীহার রাজা বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্ট নতুন মৈত্রীর মাধ্যমে আবার স্বীয় রাজ্যের শক্তি বাড়াতে সক্ষম হন। প্রতীহার উৎসে দাবি করা হয়েছে, দ্বিতীয় নাগভট্ট চক্ৰায়ুধকে পরাজিত করেন। গােয়ালিয়র প্রশস্তি হতে জানা যায় যে, ধর্মপালের বিপুল সামরিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও নাগভট্ট তাঁকে পরাজিত করতে সক্ষম হন। অন্য এক লিপিতে উল্লেখ রয়েছে যে, এই যুদ্ধ মুঙ্গের (পাল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে) বা নিকটবর্তী কোন স্থানে সংঘটিত হয়েছিল। এতে এটি স্পষ্ট হয় যে, নাগভট্ট পশ্চাদ্ধাবমান চক্ৰায়ুধকে অনুসরণ করে মুঙ্গের পর্যন্ত এসেছিলেন। অন্যদিকে চক্ৰায়ুধ খুব স্বাভাবিক কারণেই তার অধিকর্তার নিকট আশ্রয় পাওয়ার জন্য পাল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলের দিকে এসেছিলেন। কিন্তু এরপরও প্রতীহার রাজ মধ্যভারতে ক্ষমতা বিস্তারে ব্যর্থ হন। কেননা, এ সময় রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গােবিন্দ উত্তর ভারতে আগমন করেন নাগভট্টকে শােচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। নাগভট্টের পরাজয়ের পর ধর্মপাল ও চক্ৰায়ুধ উভয়েই স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রকূটরাজের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এ থেকে মনে করা যায় যে, গােবিন্দ ধর্মপালের আহ্বানেই উত্তর ভারত এসেছিলেন। তবে এ বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। পিতার ন্যায় গােবিন্দকেও দাক্ষিণাত্য ফিরে যেতে (আনুমানিক ৮০১ খ্রিস্টাব্দে) হয়েছিল। গােবিন্দের প্রত্যাবর্তনের পর কান্যকুজের অবস্থা কি হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব নয়। এমনও হতে পারে যে, ধর্মপাল আবার সেখানে তাঁর প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। তবে প্রমাণের অভাবে একথাও তেমন জোর দিয়ে বলা যায় না। তবে ৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে কান্যকুজ হতে প্রতীহার রাজ ভােজের লিপি প্রকাশিত হয়। সুতরাং বলা যায় ৮০১ খ্রিস্টাব্দ হতে ৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে কান্যকুজ প্রতীহারদের হাতে যায় এবং ভােজ মধ্যদেশে প্রতীহার সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। অন্যদিকে দেবপালের মুঙ্গের তাম্রশাসন হতে জানা যায় যে, দেবপালের সিংহাসন আরােহণকালে রাজ্যে কোন প্রকার বিপদ ছিল। অর্থাৎ গােবিন্দের প্রত্যাবর্তনের পর ধর্মপাল আর কোন বিপদের সম্মুখীন হননি বলেই মনে করা হয়।

ধর্মপালের সাফল্য

ওপরের আলােচনা হতে দেখা যায় যে, ত্রিপক্ষীয় সংঘর্ষের উভয় পর্যায়েই ধর্মপাল খুব একটা কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেননি। তবে দুই পর্যায়ের মধ্যবর্তী সময়ে ধর্মপাল পাল সাম্রাজ্যের সীমা পশ্চিম দিকে বেশ কিছুদূর বাড়াতে সক্ষম হন এবং কান্যকুজে নিজ প্রতিনিধি বসান। এ সময় তাঁর অধীনে বাংলা সর্বপ্রথম উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে স্বল্পকালের জন্য হলেও কিছু সাফল্য অর্জন করেছিল। এই সাফল্যকে প্রকাশ করতে গিয়ে পাল সভাকবিগণ তাঁর প্রশস্তি রচনায় স্বাভাবিকভাবেই কিছু অতিরঞ্জন করেছেন। তথাপি ধর্মপালের অধীনে বাংলার নতুন শক্তি ও উদ্দীপনার পরিচয় এই প্রশস্তিসমূহেই পাওয়া যায়। পাল রাজাদের মধ্যে ধর্মপালই প্রথম সর্বোচ্চ সার্বভৌম উপাধি পরমেশ্বর, পরমভট্টারক ও মহারাজাধিরাজ গ্রহণ করেন। পিতার ন্যায় তিনিও বৌদ্ধ ছিলেন। বরেন্দ্র অঞ্চলের সােমপুর নামক স্থানে (বর্তমান নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে) একটি বিহার বা বৌদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন যা সােমপুর মহাবিহার নামে পরিচিত। খুব সম্ভবত এটি সমগ্র ভারতবর্ষে সর্ববৃহৎ বৌদ্ধ বিহার। ভাগলপুরের ২৪ মাইল পূর্বে তিনি আরেকটি বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মপালের অপর নাম ‘বিক্রমশীল’ অনুসারে বিহারটির নাম দেয়া হয় বিক্রমশীল বিহার। তারনাথ উল্লেখ করেন যে, ধর্মপাল বৌদ্ধ শিক্ষার জন্য ৫০টি শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মপাল নিজে বৌদ্ধ হলেও হিন্দু ধর্মের প্রতি উদার ছিলেন। নারায়ণ মন্দিরের জন্য তিনি নিষ্কর ভূমিদান করেন। এটি তার ধর্মীয় উদারতারই পরিচায়ক। ধর্মপালের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তিনি ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নীতি প্রবর্তন করেছিলেন।

দেবপাল

ধর্মপালের পর তাঁর পুত্র দেবপাল সিংহাসনে আরােহণ করেন। তাঁর রাজত্বকাল দীর্ঘ ছিল। নালন্দা তাম্রশাসন দেবপালের ৩৫ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হয়। বাদল শিলালিপিতে দেখা যায় যে, গুরবমিশ্রের বংশের তিন পুরুষের তিনজন মন্ত্রী তার অধীনে কর্মরত ছিলেন। আনুমানিক ৮২১ খ্রি: হতে ৮৬১খ্রিস্টাব্দ এর মধ্যে দেবপালের রাজত্বকাল নির্দিষ্ট করা যায় দেবপালের উপাধি ছিল পরমেশ্বর, পরমভট্টারক এবং মহারাজধিরাজ। তিনি পিতা ধর্মপালের উপযুক্ত পুত্র ছিলেন এবং পাল সাম্রাজ্য অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। পাল রাজাদের লিপিমালায় দেবপালের কৃতিত্বের যে গুণগান করা হয়েছে তা অনেক ক্ষেত্রে ধর্মপালের গুণকীর্তনকেও ম্লান করে দেয়। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, দেবপাল পিতার নীতি অনুসরণ করে সাম্রাজ্য বিস্তারে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর সাফল্যই সভাকবিগণকে প্রশস্তি রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

রাজ্য বিজয়

পাল লিপিমালায় দেবপালকে একজন মহান বিজয়ী রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। তাঁর সামরিক সাফল্য বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। নাগভট্টের পর প্রতীহার সাম্রাজ্যের দুর্বল উত্তরাধিকারী ও যুবক রাষ্ট্রকূটরাজা অমােঘবর্ষের নিষ্প্রভতা দেবপালের জন্য রাজ্য বিস্তারের সুযােগ করে দিয়েছিলেন। দেবপালের মুঙ্গের তাম্রশাসনে উল্লেখ রয়েছে যে, রাজ্য জয় উপলক্ষে তার সৈন্যদল বিন্ধ্য পর্বত ও কম্বােজ (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত) অঞ্চলে অভিযান চালায়। তিনি উত্তরে হিমালয় হতে রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত এবং পূর্বে ও পশ্চিমে সমুদ্র বেষ্টিত সমগ্র ভূ-ভাগ শত্রুমুক্ত করে শাসন করেছিলেন বলেও এ তাম্রশাসনে উল্লেখ রয়েছে। দেবপালের মন্ত্রী দৰ্ভপানি ও কেদারমিশ্রের বংশের বাদল শিলা লিপিতেও দেবপালের রাজ্য জয়ের অনুরূপ বিবরণ রয়েছে। তবে এ লিপিতে তার দক্ষিণের রাজ্যসীমা সেতুবন্ধের পরিবর্তে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত বলা আছে। এ লিপিতে আরাে বলা হয়, দেবপাল উকল কুল ধ্বংস, হুনদের গর্ব খর্ব এবং দ্রাবিড় ও গুর্জর রাজাদের পরাজিত করে দীর্ঘকাল আসমুদ্র পৃথিবী ভােগ করেন। দেবপালের রাজ্যজয় সম্পর্কে নারায়ণপালের ভাগলপুর তাম্রশাসনে বলা হয়েছে যে, জয়পাল (দেবপালের পিতৃব্য বাকপালের পুত্র) ভাইয়ের আদেশে রাজ্য জয়ে অগ্রসর হলে উৎকলের রাজা দূর হতে তাঁর নাম শুনেই নিজ রাজধানী ত্যাগ করেন এবং প্ৰাগজ্যোতিষের (আসাম) রাজা তাঁর আদেশে যুদ্ধ ত্যাগ করে বন্ধুভাবাপন্ন অবস্থায় বাস করেন। দেবপালের রাজ্যজয় সম্পর্কে মুঙ্গের তাম্রশাসনের তুলনায় পরবর্তীযুগের বাদল শিলালিপি ও ভাগলপুর লিপিতে অধিক প্রশস্তিমূলক বর্ণনা রয়েছে। তাছাড়া এগুলােতে রাজ্যসীমার যে বিবরণ রয়েছে তা ভারতীয় মানসে বহুদিন হতে সুপ্রতিষ্ঠিত উত্তর ভারতীয় সাম্রাজ্যের বিবরণ। এখানে উল্লেখ করা প্রয়ােজন যে, উত্তর ভারতের বহু নরপতির সাম্রাজ্য সম্বন্ধে এ ধরনের বিবরণ রয়েছে যা সর্বক্ষেত্রে সঠিক নয় বলে প্রমাণ আছে। সুতরাং দেবপালের সাম্রাজ্য উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কম্বােজ দেশ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল, এ কথা সমসাময়িক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তেমন বিশ্বাসযােগ্য নয়। তাই দেবপালের কৃতিত্ব নির্ণয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। দেবপাল কর্তৃক উড়িষ্যা জয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় বাদললিপি ও ভাগলপুর তাম্রশাসনে। তারনাথের বিবরণেও এর উল্লেখ আছে। দেবপাল ভঞ্জ বংশীয় রাজা রণভঙ্গের পরবর্তী কোন সময়ে হয়তাে সীমান্তবর্তী রাজ্য উড়িষ্যা জয় করেছিলেন। এই সাফল্যের পর হয়তাে তাঁর সৈন্যদল বিন্ধ্য পর্বত এবং আরাে দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে পান্ড্যরাজার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। পাল লিপিমালায় সৈন্যদলের বিন্ধ্যপর্বত অভিযান এবং দ্রাবিড় রাজার দর্পচূর্ণের কথা উল্লেখ আছে। লিপিতে উল্লেখিত দ্রাবিড় রাজা পান্ড্যরাজা হওয়া তেমন অস্বাভাবিক নয়।বরং উড়িষ্যা জয়ের পর আরাে দক্ষিণে তার সৈন্যদলের অগ্রসর ও পান্ড্যরাজার সাথে সংঘর্ষ ঘটা সম্ভব। সম্ভবত ৮৫১ থেকে ৮৬২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পান্ড্যরাজ শ্রীমার শ্রীবল্লভের বিরুদ্ধে দেবপালের সংঘর্ষ হয়েছিল রামেশ্বর সেতুবন্ধ পান্ড্যরাজ্যেই অবস্থিত। তাই দেবপালের সভাকবি এই সমরাভিযান উপলক্ষ করেই দেবপালের রাজ্য রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত বলে বর্ণনা করেছেন। কম্বােজ দেশের (উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তাঞ্চল) উল্লেখ তেমন যুক্তিযুক্ত নয় বলেই মনে হয়। তবে এই উল্লেখেরও একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানাে সম্ভব। মুঙ্গের লিপিতে বলা হয়েছে, রাজ্য জয়কালে দেবপালের সৈন্যদলের হস্তিবাহিনী বিন্ধ্যপর্বতাঞ্চলে তাদের পুরনাে সাথীদের সাথে মিলিত হয়েছিল। এরপর প্রশস্তিকার দেবপালের সৈন্যদলে ব্যবহৃত ঘােড়ার সঙ্গী খুঁজতে গিয়ে কম্বােজদেশের নাম উল্লেখ করেন। বলাবাহুল্য যে, কম্বােজদেশে ঘােড়া পাওয়া যায়। তবে সমসাময়িককালে উপমহাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও কম্বােজদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানকার কম্বােজদেশ বলতে সম্ভবত তিব্বতকে বুঝাতাে। সুতরাং দেবপালের সাথে তিব্বতের সংঘর্ষের কথা বিবেচনায় আসতে পারে। বাদল লিপিতে গুর্জরদের সাথে সংঘর্ষেরও উল্লেখ রয়েছে। মনে হয় পূর্বেকার পাল-গুর্জর প্রতীহার সংঘর্ষ দেবপালের রাজত্বকালেও ঘটেছিল। দেবপাল যে গুর্জর রাজার দর্পচূর্ণ করেছিলেন তিনি সম্ভবত নাগভট্টের পৌত্র প্রথম ভােজ। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গােবিন্দের হাতে পরাজয়ের পর প্রতীহার রাজ নাগভট্ট ও তার পুত্র। রামভদ্রের শক্তি অতিশয় ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল। রামভদ্র শত্রু কর্তৃক বিধ্বস্ত হয়েছিলেন। এরূপ ইঙ্গিতও এ বংশের লিপিতে পাওয়া যায়। এ পরাজয় দেবপালের হাতে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রামভদ্রের পুত্র প্রথম। ভােজ ৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে কনৌজে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। তিনি ৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে রাষ্ট্রকূটরাজ কর্তৃক পরাজিত হন। গুর্জরদের বিরুদ্ধে দেবপালের সাফল্য প্রথম ভােজের বিরুদ্ধে ৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের পরে কোন এক। সময়ে হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় দেবপাল পিতার ন্যায় কন্যকুজে আধিপত্য বিস্তার। করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং গুর্জরদের বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

ভাগলপুর তাম্রশাসন হতে জানা যায় দেবপালের সেনাপতি জয়পালের আদেশে প্রাগজ্যোতিষের (আসাম) রাজা যুদ্ধ ত্যাগ করে পাল সাম্রাজ্যের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন এ থেকে মনে হয়, দেবপাল পূর্ব সীমান্তবর্তী এই অঞ্চলের বিরুদ্ধেও সাফল্য অর্জন করেছিলেন। এছাড়া বাদল স্তম্ভলিপিতে হুনদের সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে সে বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব নয়। কেননা, হুন রাজ্যের অবস্থিতি কিংবা যে অঞ্চলে হুনদের দেবপাল পরাজিত করেছিলেন তা আজও নির্দেশ করা সম্ভব হয়নি। ওপরের আলােচনা হতে বলা যায়, দেবপাল পিতার যােগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন। পিতার ন্যায় তিনিও বাংলার রাজ্যসীমা বিস্তারে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সীমান্তবর্তী রাজ্য উড়িষ্যা ও আসামে তার অভিযান সফল ছিল। উড়িষ্যায় সাফল্যের পর তার সৈন্যদল দাক্ষিণাত্যের পান্ড্যরাজার বিরুদ্ধে ও বিন্ধ্য পর্বতাঞ্চলে অভিযান চালায়। এ দুটি অভিযানের ফলাফল সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা পাওয়া যায় না। তবে লিপিমালায় দেবপালের যে বিশাল উত্তর ভারতীয় সাম্রাজ্যের ইঙ্গিত রয়েছে তার বাস্তব ভিত্তি নেই। বরং প্রশস্তিকারের কল্পনায় এটি সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে দেবপালের সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। দেবপাল পিতার ন্যায় বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ছিলেন। তথাপি হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর উদার মনােভাব লক্ষ করা যায়। তাঁর মন্ত্রী কেদারমিশ্র ছিলেন একজন উচ্চবর্ণের হিন্দু। দেবপালের পৃষ্ঠপােষকতায় বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসার লাভ করে। জাভা ও সুমাত্রার শৈলেন্দ্র রাজ কর্তৃক নালন্দায় প্রতিষ্ঠিত মঠের ব্যয় নির্বাহের জন্য দেবপাল পাঁচটি গ্রাম দান করেন। দেবপালের নালন্দা তাম্রশাসনে এই দানের উল্লেখ আছে। এ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বাংলার সাথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিরাজমান ছিল।

অরাজকতার যুগের অবসান ঘটিয়ে গােপাল পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মপাল ও দেবপাল উত্তর ভারতে সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিলেন। বাংলার রাজার উত্তর ভারতে সাফল্য লাভ বাংলার ইতিহাসে অবশ্যই ঐতিহাসিক ঘটনা। বাংলার ইতিহাসে অনুরূপ সাফল্য পূর্বে বা পরে আর কখনও ঘটেনি। এই সাফল্য পাল সাম্রাজ্যের গৌরবের কথাই ঘােষণা করে। প্রায় এক শতাব্দীকাল ধরে এই তিনজন পাল রাজার রাজত্বকাল নি:সন্দেহে পাল রাজবংশের এবং ব্যাপকভাবে বাংলার ইতিহাসে গৌরবময় যুগের সূচনা করেছিল।

পাল সাম্রাজ্য: অবনতি ও পুনরুদ্ধার

দেবপালের মৃত্যুর পর পাল সিংহাসনে কে অধিষ্ঠিত ছিলেন তা নিয়ে মতভেদ আছে। বাদল স্তম্ভলিপিতে শূরপালের নাম এবং নারায়ণপালের ভাগলপুর তাম্রশাসনে বিগ্রহপালের নাম পাওয়া যায়। বিগ্রহপাল ছিলেন জয়পালের পুত্র এবং ধর্মপালের ভ্রাতা বাপালের পৌত্র। অধিকাংশ ঐতিহাসিক শূরপাল ও বিগ্রহ পালকে এক ও অভিন্ন মনে করলেও এর কোন প্রমাণ নেই। যে কারণে কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁদেরকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি মনে করে দেবপালের পর উত্তরাধিকার যুদ্ধের কথা অনুমান করেন। বিগ্রহপালের পুত্র নারায়ণপাল হতে যারা পাল সিংহাসন অধিকার করেন তারা সকলেই বিগ্রহপাল তথা ধর্মপালের ভ্রাতা বাপালের বংশধর। অর্থাৎ দয়িতবিষ্ণু হতে দেবপাল পর্যন্ত যে সরাসরি উত্তরাধিকার চলে আসছিল তা পরিবর্তিত হয়ে বাক্পালের বংশের হাতে ক্ষমতা চলে যায় এ ধরনের পরিবর্তন সাধারণত উত্তরাধিকার যুদ্ধের পরিণতিতেই ঘটে থাকে। এই যুক্তির ওপর ভিত্তি করেই শূরপাল ও বিগ্রহপালকে ভিন্ন ব্যক্তি গণ্য করে এক উত্তরাধিকার যুদ্ধের কথা অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, তবে এ বিষয়ে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।

মহেন্দ্রপাল

সম্প্রতিকালে আবিষ্কৃত একটি তাম্রশাসন এ সময়কার পাল বংশের ইতিহাসে এক নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার জগৃজীবনপুর গ্রামে আবিষ্কৃত এই তাম্রশাসনটি দেবপালের পুত্র মহারাজাধিরাজ মহেন্দ্রপালের। সুতরাং দেবপালের পর মহেন্দ্রপাল পাল সিংহাসন অধিকার করেছিলেন বলে প্রমাণিত হয়। তিনি সম্ভবত শূরপালের ভ্রাতা এবং তিনি ৮/১০ বছর রাজত্ব করেছিলেন। এই নতুন পাল সম্রাট (ইদানিং তাঁর সম্পর্কে জানা গিয়েছে, এই অর্থে নতুন) ও পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত লিপিতে উল্লেখিত রাজা মহেন্দ্রপাল যে এক ও অভিন্ন ছিল সে বিষয়ে এখন আর কোন সন্দেহ নেই। এতদিন পর্যন্ত ঐতিহাসিকগণ পাহাড়পুর লিপিতে উল্লেখিত রাজা মহেন্দ্রপালকে প্রতীহার বংশের মহেন্দ্রপাল বলে মনে করতেন এবং পাহাড়পুর লিপির ভিত্তিতে এও মনে করেছেন যে, প্রতীহারদের আধিপত্য উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। কিন্তু জগজীবনপুর তাম্রশাসন আবিষ্কারের পর এ ধারণা ভ্রান্ত বলে মনে হচ্ছে। এই মহেন্দ্রপাল পাল বংশীয় রাজা হওয়াই অধিকতর সঙ্গত বলে মনে হয়। এই তাম্রশাসন আবিষ্কারের ফলে এখন যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা দেবপালের পর পাল সাম্রাজ্যের অবস্থা সম্পর্কিত। একথা মনে করার অবকাশ সৃষ্টি হয়েছে যে, দেবপালের পর পাল সাম্রাজ্যের বিভক্তি ঘটেছে; সেই সময়ে মহেন্দ্রপাল, শূরপাল ও বিগ্রহ পাল সমসাময়িকভাবে সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশে রাজত্ব করেছেন। এবং তাঁদের রাজত্বের পরই পাল বংশের সিংহাসনে বংশানুক্রমিক ধারার পরিবর্তন ঘটে।

মহেন্দ্রপাল, শূরপাল ও বিগ্রহপাল অল্প সময় রাজত্ব করেন। শূরপালের পঞ্চম রাজ্যাঙ্কের লিপি পাওয়া গেছে। ভাগলপুর তাম্রশাসন হতে জানা যায় যে, বিগ্রহপাল শান্তিপ্রিয় ও সংসার বিরাগী ছিলেন। তিনি অল্পকাল রাজত্ব করে পুত্র নারায়ণপালের হাতে রাজ্যভার হস্তান্তর করে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন।

নারায়ণপাল

নারায়ণপাল দীর্ঘকাল পাল রাজবংশে রাজত্ব করেন। তাঁর ৫৪ রাজ্যাঙ্কের একটি লিপির ওপর ভিত্তি করে অনুমান করা হয় যে তিনি ৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ হতে ৯২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ররাজত্ব করেন। নারায়ণপাল পিতার ন্যায় শান্তিপ্রিয় ছিলেন। সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে তাঁর উদ্যোগের অভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ঐ সময় পর্যন্ত উৎকীর্ণ বিভিন্ন লিপি হতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাঁর রাজত্বের ১৭ বছর পর্যন্ত বাংলা ও বিহারে তাঁর ক্ষমতা অক্ষুন্ন ছিল। কিন্তু তারপরই বিভিন্ন বহি:শত্রুর আক্রমণে পাল সাম্রাজ্য বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। বাদল স্তম্ভলিপি বা তাঁর নিজস্ব ভাগলপুর তাম্রশাসনে তার সামরিক সাফল্যের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। বরং উভয় লিপিতেই তাঁর ধর্মীয় মনােভাব ও উদারতার উল্লেখ রয়েছে। নারায়ণ পালের রাজত্বকালে পাল সাম্রাজ্য বহি:শত্রুর আক্রমণে অনেকাংশে সংকুচিত হয়েছিল রাষ্ট্রকূট লিপিতে উল্লেখ আছে, অমােঘবর্ষ অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধের অধিপতিকে পরাজিত করেছিলেন। এ থেকে ধারণা করা হয় যে, নারায়ণপালকেই অমােঘবর্ষ পরাজিত করেছিলেন। রাষ্ট্রকূট বিজয়ের ফলে পাল সাম্রাজ্যের কোন অংশ রাষ্ট্রকূট রাজ্যভুক্ত হয়েছিল বলে জানা যায় না, তবে প্রতীহার রাজাদের আক্রমণের দরুন পাল সাম্রাজ্য যথেষ্ট সংকুচিত হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। মগধ ও উত্তর বিহারে প্রতীহার রাজা মহেন্দ্রপালের (৮৮৫-৮৯০ খ্রি:) সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। দিওয়া-দুবাওলি তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে যে, উত্তর বিহার প্রতীহার সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করেছিল। মহেন্দ্রপালের সভাকবি রাজশেখর রচিত ‘কপূরমঞ্জুরি’ গ্রন্থেও এই বিজয়ের উল্লেখ আছে। অনুমান করা হয়, ভােজের রাজত্বের শেষ দিকে প্রতীহারদের প্রতিপত্তি বিস্তার শুরু হয়েছিল। দেবপালের জীবদ্দশায় প্রতীহারগণ তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। কিন্তু দেবপালের মৃত্যুর পর প্রতীহাররাজ ভােজের রাজত্বের শেষ দিক হতে প্রতীহার রাজ মহেন্দ্রপালের রাজত্বের প্রথম দিকে (অর্থাৎ ৮৮৩-৮৮৬ খ্রি:) প্রতীহাররা বিহার পর্যন্ত তাদের অধিকার বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল। ৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের পর পাল সাম্রাজ্য বাংলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলে ধারণা করা হয়। দেবপালের দুর্বল উত্তরাধিকারীদের উৎসাহ ও উদ্যোগের অভাবে নবম শতাব্দীর শেষদিকে পাল সাম্রাজ্য চরম দুর্দশায় উপনীত হয়। অবশ্য নারায়ণপাল তাঁর রাজত্বের শেষদিকে বিহারে তাঁর অধিকার পুন:প্রতিষ্ঠা করেন। মহেন্দ্রপালের পর রাষ্ট্রকূট বংশীয় রাজা দ্বিতীয় কৃষ্ণ ও তৃতীয় ইন্দ্রের আক্রমণ প্রতীহারদের বিরুদ্ধে পাল রাজাদের সুবিধা করে দিয়েছিল। ফলে নারায়ণপাল বিহারে ক্ষমতা পুন:প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। নারায়ণপালের পর তাঁর পুত্র রাজ্যপাল (আনুমানিক ৯২০-৯৫২ খ্রি:) এবং রাজ্যপালের পুত্র দ্বিতীয় গােপাল (আনুমানিক ৯৫২-৯৬৯ খ্রি:) রাজত্ব করেন। পাল তাম্রশাসনসমূহে তাদের সুগভীর জলাশয় খনন ও সুউচ্চ মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখিত হয়েছে। এ থেকে মনে করা হয় যে, তাদের রাজত্বকালে নতুন কোন বিজয় সূচিত হয়নি। তবে রাজশাহী জেলার অন্তর্গত ভাতুরিয়ায় প্রাপ্ত একটি শিলালিপিতে প্রসঙ্গক্রমে রাজ্যপালের উল্লেখ রয়েছে। এ লিপির অষ্টম শ্লোকে রয়েছে, যশােদাসের (রাজ্যপালের মন্ত্রী) প্রভুর আজ্ঞা স্লেছ, কলিঙ্গ, বঙ্গ, ওড্র, পান্ড্য, কর্ণাট, লাট, সুহ্ম, গুর্জর, ক্রীত ও চীনদেশীয়গণ শিরােধার্য করতাে। খুব স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় এই শ্লোকে যথেষ্ট অতিরঞ্জন রয়েছে। হয়তাে পার্শ্ববর্তী দুএকটি রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজ্যপাল সাফল্য অর্জন করেছিলেন, এই সাফল্যের উল্লেখ করতে গিয়ে সম্ভবত প্রশস্তিকার কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। রাজ্যপালের পরবর্তী দুজন পাল শাসকের নাম দ্বিতীয় গােপাল ও দ্বিতীয় বিগ্রহপাল। বিভিন্ন লিপি প্রমাণে বলা যায়, দ্বিতীয় গােপালের রাজত্বের প্রথমদিকে বিহার ও উত্তর-পশ্চিম বাংলায় পাল আধিপত্য বজায় ছিল। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় গােপাল ও দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে (আনুমানিক ৯৬৯-৯৯৫ খ্রি:)পাল সাম্রাজ্য উত্তর ভারতের প্রতীহার সাম্রাজ্যের বিলুপ্তির পর চন্দেল ও কলচুরি বংশীয় রাজাদের আক্রমণের শিকার হয়েছিল। লিপি প্রমাণ আছে যে, ৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের কিছু আগে চন্দেল-রাজ যশােবর্মা গৌড়াধিপতিকে পরাজিত করেছিলেন। যশােবর্মার পুত্র বঙ্গ ৯৫৪ খ্রি: হতে ১০০২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময় পাল সাম্রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন। প্রায় সমসাময়িক কালে কলচুরিরাজ প্রথম যুবরাজ ও লক্ষণরাজও পাল সাম্রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন। উপর্যুপরি বিদেশী আক্রমণের দরুন পাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি ক্রমশ: দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে এ সময় পাল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে উত্তর ও পশ্চিম বাংলার অংশবিশেষে কম্বােজ নামক রাজবংশের অভ্যুত্থান ঘটে। এ সময় অঙ্গ ও মগধ অঞ্চলে পাল সাম্রাজ্য সীমাবদ্ধ ছিল বলে অনুমান করা হয়।

কম্বােজ পাল বংশ

দ্বিতীয় গােপালের রাজত্বের শেষ দিকে এবং দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বের প্রথম দিকে পাল সাম্রাজ্য যখন বৈদেশিক আক্রমণে জর্জরিত, সে সুযােগে পাল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল উত্তর ও পশ্চিম বাংলায় কম্বােজ বংশসস্তৃত পাল রাজাদের উত্থান ঘটে। কম্বােজরা কারা এবং কিভাবে ক্ষমতা দখল করেছিল, কোন উৎসেই সে বিষয়ের কোন সঠিক নির্দেশনা নেই। তাই ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে নানান মত প্রকাশ করেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী কম্বােজ জাতি এসে বাংলায় ক্ষমতা দখল করেছিল বলে মনে হয় না। বাংলার কাছাকাছি বসবাসরত তিব্বতীয়দের কোন কোন গ্রন্থে ‘কম্বােজ’ নামে অভিহিত করা হয়। লুসাই পর্বতের নিকটবর্তী বঙ্গ ও ব্রহ্মদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলেও কম্বােজ জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার কারাে মতে, কম্বােজ, ‘কোচ’ শব্দের রূপান্তর। অর্থাৎ সুপরিচিত কোচ জাতিই প্রাচীন কম্বােজ জাতির বংশধর। তবে কম্বােজরা বাইরে থেকে এসে বাংলায় তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এমন মনে করার কোন যৌক্তিকতা নেই। বরং কম্বােজ জাতির লােক পাল সাম্রাজ্যে কোন রাজকর্মে নিযুক্ত থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। তাদেরই কেউ পাল শাসনের দুর্বলতার সুযােগে স্বীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এমন মনে করাও খুব অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং কম্বােজদের উৎপত্তি সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা না পেলেও অনুমান করা হয় যে, পাল রাজ্যের মধ্য হতেই সাফল্যজনক উত্থানের ফলশ্রুতিতে উত্তর ও পশ্চিম বাংলায় কম্বােজরা শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। দশম শতাব্দীর প্রথমদিকে কম্বােজদের উত্থান ঘটে এবং শতাব্দীর মাঝামাঝি কালে তাদের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইর্দা তাম্রশাসন হতে এই বংশের তিনজন রাজার নাম পাওয়া যায়। এঁরা হলেন রাজ্যপাল, যাঁকে কম্বােজ বংশতিলক বলা হয়েছে এবং রাজ্যপালের দুই পুত্র- নারায়ণপাল ও নয়পাল। উত্তর ও পশ্চিম বাংলায় কম্বােজদের রাজত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় দশম শতাব্দীর দিনাজপুর স্তম্ভলিপি ও ইর্দা তাম্রশাসন থেকে। দিনাজপুরে প্রাপ্ত স্তম্ভলিপিতে কম্বােজ বংশীয় গৌড়পতি কর্তৃক একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার কথা লিপিবদ্ধ আছে। নয়পালের ইর্দা তাম্রশাসনে নয়পালের পিতা এবং পূর্ববর্তী রাজা রাজ্যপালকে কম্বােজ বংশতিলক হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। প্রথম মহীপালের বেলওয়া ও বাণগড় তাম্রশাসনের একটি শ্লোকে কম্বােজ রাজাদের উত্থানের পরােক্ষ সমর্থন পাওয়া যায়। শ্লোকে বলা হয়েছে যে, প্রথম মহীপাল। শত্রুদেরকে পরাজিত করে অনধিকারী কর্তৃক বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেছিলেন। এই অনধিকারীগণ খুব সম্ভবত কম্বােজ বংশীয় গােড়পতিগণই ছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার চন্দ্রবংশীয় রাজা শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনে ত্রৈলােক্য চন্দ্রের সময়ে (দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগে) কম্বােজদের অদ্ভূত কার্যের উল্লেখ রয়েছে। কম্বােজদের উত্থানই দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় ‘কম্বােজদের অদ্ভূত বার্তা’ বলে উল্লেখিত হয়েছে। ওপরের প্রমাণসমূহ হতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব যে, দশম শতাব্দীর প্রথম দিকে কম্বােজদের উত্থান শুরু হয়। উত্তর বাংলায় তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে পশ্চিমবাংলায়ও তাঁদের শাসন বিস্তার লাভ করে। ঐ সময়ে পাল রাজ্য অঙ্গ ও মগধ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল বলে অনুমান করা হয়। তিনজন রাজার নাম ব্যতিত কম্বােজ শাসন সম্বন্ধে আর তেমন কিছু জানা যায় না। দশম শতাব্দীর শেষদিকেও নয়পাল রাজত্ব করতেন বলে লিপি প্রমাণ রয়েছে। দাক্ষিণাত্যের চোল বংশীয় সূত্র হতে জানা যায়, একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দন্ডভুক্তি অঞ্চলে ধর্মপাল নামে একজন রাজা ছিলেন। চোল রাজা রাজেন্দ্র চোলের সৈন্যদল বিজয়াভিযানে (১০২১-১০২৪ খ্রি:) ধর্মপাল দন্ডভুক্তিতে পরাজিত হয়েছিলেন। অনেকে অনুমান করেন, এই ধর্মপাল কম্বােজ পালদের সাথে সম্পর্কিত ছিল। তবে এমনও হতে পারে যে, প্রথম মহীপাল কর্তৃক উত্তর বাংলায় ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের পর হয়তাে কিছুদিন কম্বােজ পাল রাজাগণ দক্ষিণ পশ্চিম বাংলায় তাদের শাসন বজায় রেখেছিলেন। রাজেন্দ্র চোলের অভিযান কম্বােজদের অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটায়।

প্রথম মহীপালঃ পাল সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার

দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পর তাঁর পুত্র প্রথম মহীপাল পাল বংশের রাজা হন। তাঁর রাজত্বের ৪৮ বছরে ইমাদপুর লিপি প্রকাশিত হয়। সুতরাং অনুমান করা হয় প্রথম মহীপাল প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল (৯৯৫-১০৪৩ খ্রি:) রাজত্ব করেন। এই দীর্ঘ রাজত্বকালে তিনি পাল সাম্রাজ্যকে নবজীবন দান করেন। তাই পাল বংশের ইতিহাসে প্রথম মহীপাল স্মরণীয় হয়ে আছেন। প্রথম মহীপালের পূর্বে পাল সাম্রাজ্যের যথেষ্ট সংকোচন ঘটে। এমনকি পালদের আদি বাসস্থান উত্তর বাংলায়ও ভিন্ন রাজশক্তির উদ্ভব ঘটে। প্রথম মহীপাল সিংহাসনে আরােহণ করার সময় পাল সাম্রাজ্য অঙ্গ ও মগধে সীমাবদ্ধ ছিল বলে মনে হয়। মহীপাল অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সাম্রাজ্যের বিলুপ্ত অংশ পুনরুদ্ধার করে পুনরায় পাল সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটান। তাঁর বেলওয়া (পঞ্চম রাজ্যাঙ্কে) ও বাণগড় (নবম রাজ্যাঙ্কে) তাম্রশাসনে এই পুনরুদ্ধারের কথা ঘােষণা করা হয়েছে। এ দুটি তাম্রশাসন দ্বারা পুন্ড্রবর্ধনভুক্তিতে (উত্তর বাংলা) ভূমিদান ঐ অঞ্চলে পাল আধিপত্যই প্রমাণ করে। কুমিল্লা জেলার বাঘাউরা ও নারায়ণপুরে প্রাপ্ত দুটি মূর্তিলিপির প্রমাণে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায়ও প্রথম মহীপালের সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করেছিল। অল্প সময়ের ব্যবধানে পালবংশে দুজন মহীপাল রাজত্ব করেছিলেন। ফলে মূর্তিদ্বয়ে উল্লেখিত মহীপাল প্রথম মহীপাল না দ্বিতীয় মহীপাল তা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে, এই মূর্তি লিপিদ্বয় দ্বিতীয় মহীপালের সময়কার। কিংবা মূর্তিদ্বয় বহিরাগত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। মগধ অঞ্চলে প্রথম মহীপালের আধিপত্যের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজত্বের শেষদিকে তিনি উত্তর বিহার অঞ্চলেও আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। বারাণসীর নিকটবর্তী প্রাচীন বৌদ্ধতীর্থ সারনাথে প্রাপ্ত প্রথম মহীপালের রাজত্বের ১০৮৩ বিক্রম সম্বতে (১০২৬ খ্রি:) উত্তীর্ণ একটি লিপি প্রমাণে অনুমান করা হয় যে, বারাণসী পর্যন্ত মহীপালের রাজত্ব বিস্তার লাভ করেছিল। কেবলমাত্র এই একটি লিপি প্রমাণে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যুক্তসঙ্গত কিনা তা বিচার সাপেক্ষ। যদি বাস্তবিকই রাজ্যের এই সম্প্রসারণ হতাে তাহলে পাল লিপিমালায় লিপিবদ্ধ প্রশস্তিসমূহে এ বিষয়ে আরও প্রত্যক্ষ উল্লেখ থাকতাে। কিন্তু মহীপাল বা পরবর্তী রাজাদের তাম্রলিপিতে এ বিষয়ে কোন উল্লেখ না থাকায় সারনাথে মহীপালের ক্ষমতা বিস্তারের প্রমাণ হিসেবে সারনাথ লিপিকে মূল্যায়ন করা যুক্তিসঙ্গত নয়। বরং এই লিপিতে কেবল তার ধর্ম-কর্মের কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। দাক্ষিণাত্যের চোলরাজ রাজেন্দ্ৰচোলের তিরুমুলাই লিপি মহীপালের সমসাময়িক বাংলার ইতিহাসের ওপর যথেষ্ট আলােকপাত করে। এই লিপিতে রাজেন্দ্রচোল কর্তৃক এক বিজয়াভিযানের কথা উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে তাঁর সেনাপতি বঙ্গের সীমান্তে উপস্থিত হয়ে প্রথমে দন্ডভুক্তিরাজ ধর্মপাল ও পরে দক্ষিণ রাঢ়ের অধিপতি রণশূরকে পরাজিত করে বঙ্গালদেশে রাজা গােবিন্দ চন্দ্রকে পরাজিত করেন। এরপর শক্তিশালী প্রথম মহীপালের সাথে তার যুদ্ধ হয় উত্তর রাঢ়ে এবং মহীপাল ভীত হয়ে রণস্থল ত্যাগ করেন। চোল সেনাপতি পাল রাজার দুর্দম রণহস্তি, নারীগণ ও ধনরত্ন লুণ্ঠনপূর্বক উত্তর রাঢ় অধিকার করে গঙ্গাতীরে উপনীত হন। এই বর্ণনা হতে বােঝা যায়, মহীপাল উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলায় রাজত্ব করতেন। দক্ষিণপশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় ভিন্ন ভিন্ন রাজত্ব বিদ্যমান ছিল।

প্রথম মহীপালের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশে মুসলমানদের আক্রমণ শুরু হয়। গজনীর সুলতানদের উপর্যুপরি ভারত আক্রমণে পরাক্রান্ত সাহী ও প্রতীহার বংশ ধ্বংস হয়। অন্যান্য রাজবংশ বিপর্যস্ত হয় এবং একের পর এক প্রসিদ্ধ মন্দির-নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই বহি:শত্রুর আক্রমণকে প্রতিরােধ করতে মহীপাল কোন পদক্ষেপ বা সাহায্য প্রেরণ করেননি। এজন্য কোন কোন ঐতিহাসিক তাকে দোষারােপ করেছেন। অনেকে মন্তব্য করে বলেন, সম্রাট অশােকের ন্যায় প্রথম মহীপালও উত্তর বাংলা পুনরুদ্ধারের পর সমরযাত্রা ত্যাগ করে ধর্মীয় ও জনহিতকর কাজে আত্মনিয়ােগ করেন। কিন্তু মহীপালের ইতিহাস সম্যক আলােচনা করলে এ ধরনের অভিযােগকে সমর্থন করা যায় না। পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করে তিনি যথেষ্ট শৌর্যবীর্যের পরিচয় দেন। এরপর রাজেন্দ্ৰচোলের অভিযানের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার কারণে সুদূর পঞ্চনদ অঞ্চলে সৈন্য প্রেরণ মহীপালের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাছাড়া মুসলিম আক্রমণ তাঁর রাজ্যসীমায় এসে পৌঁছায়নি। ফলে। তাঁর উদ্বেগের কোন কারণ ছিল না। সে সময় সমগ্র উত্তর ভারত ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের শাসনাধীন থাকায় সর্বভারতীয় সম্মিলিত প্রতিরােধের কথা কল্পনা করা যায় না। আক্রান্ত রাজ্যসমূহ অবস্থার চাপে পড়ে সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের প্রতিরােধ করেছিল। ভারতের পূর্ব সীমান্তের পাল রাজ্যের পক্ষে এই প্রচেষ্টায় যােগ দেয়ার কারণ নেই। সুতরাং এসব দিক দিয়ে বিবেচনা করে প্রথম মহীপালকে ভীরু, কাপুরুষ এবং দেশের প্রতি কর্তব্য পালনে উদাসীন ইত্যাদি দোষে অভিযুক্ত করা অযৌক্তিক। প্রথম মহীপালের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল, পাল সাম্রাজ্যকে আসন্ন বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা। বিহার, উত্তর বাংলা ও পশ্চিম বাংলায় সাম্রাজ্য পুন:প্রতিষ্ঠা করে তিনি পাল সাম্রাজ্যকে নবজীবন দান করেন। রাজত্বের শেষ দিকে তিনি মিথিলা (উত্তর বিহার) অঞ্চলেও আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। তবে বারাণসী পর্যন্ত মহীপালের রাজ্য বিস্তারের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রথম মহীপাল পাল রাজ্য সম্প্রসারণ ব্যতিত ধর্মীয় ও জনহিতকর কার্যেও অবদান রাখেন। বাংলার অনেক দিঘী ও নগরী, যেমন- রংপুর জেলার মাহীগঞ্জ, বগুড়া জেলার মাহীপুর, দিনাজপুর জেলার মাহীসন্তোষ ও মুর্শিদাবাদ জেলার মহীপাল নগরী; দিনাজপুরের মহীপাল দীঘি, মুর্শিদাবাদের মহীপালের সাগরদীঘি ইত্যাদি সবই মহীপালের স্মৃতি বহন করছে। তাছাড়া অসংখ্য লােকগাথায় মহীপালের নাম জড়িত ছিল। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভগবতে উল্লেখ আছে যে, ষােড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মহীপালের এসব গীতিকা খুবই জনপ্রিয় ছিল। দুঃখের বিষয় এসব গীতিকা আজকাল শােনা যায় না। তবে ‘ধান ভানতে মহীপালের গীত’ লৌকিক প্রবাদের প্রচলন তাঁর জনপ্রিয়তারই পরিচয় বহন করে। সম্ভবত জনহিতকর কার্যাবলীর মাধ্যমে মহীপাল এই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। মহীপালের ধর্মীয় কীর্তি সংরক্ষণ ও নির্মাণের বহু প্রমাণ রয়েছে। সারনাথ লিপি বিখ্যাত বৌদ্ধতীর্থে মহীপাল কর্তৃক বিভিন্ন ধর্মীয় কীর্তি রক্ষণ ও নির্মাণের পরিচয় বহন করে। এছাড়া অগ্নিদাহে বিনষ্ট নালন্দা মহাবিহারে ও বুদ্ধগয়ায় দুটি মন্দির তার সময়ে নির্মিত হয়। পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষ থেকেও মহীপালের সময়ে এই বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সংস্কার ও নির্মাণ কার্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। দেবপালের পর প্রয়ােজনীয় উদ্যোগের অভাবে পাল সাম্রাজ্যের যে অবনতি ঘটেছিল তা অব্যাহত থাকলে পাল রাজবংশের শাসন প্রায় চারশত বছর টিকে থাকা খুবই অসম্ভব ছিল। দক্ষিণ বিহারে সীমাবদ্ধ পাল সাম্রাজ্য মহীপালের রাজত্বকালে উত্তর ও পশ্চিম বাংলায় পুন:প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিই তাঁর সর্বশ্রেষ্ট কৃতিত্ব। তাছাড়া পাল সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের পর ধর্মীয় ও জনহিতকর কাজে মনােনিবেশের কারণেই মহীপালের জনপ্রিয়তা বহুকাল পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। তাই বলা যায়, পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার এবং ধর্মীয় ও জনহিতকর। কার্যাবলী প্রথম মহীপালকে পাল রাজবংশের ইতিহাসে চির স্মরণীয় করে রেখেছে।

পাল সাম্রাজ্যঃ অবনতি, পুনরুদ্ধার ও বিলুপ্তি

প্রথম মহীপালের পর তাঁর পুত্র নয়পাল ১৫ বছর (আনু: ১০৪৩-১০৫৮খ্রি:) রাজত্ব করেন। নয়পালের পর মহীপালের পৌত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল ১৬ বছর (আনু: ১০৫৮-১০৭৫খ্রি:) রাজত্ব করেন। তাঁদের রাজত্ব কালের প্রধান ঘটনা ছিল কলচুরিরাজ লক্ষ্মীকর্ণের উপর্যুপরি আক্রমণ। তিব্বতী গ্রন্থ হতে জানা যায়, কর্ণ প্রথমে মগধ আক্রমণ করে নয়পালকে পরাজিত করেন। তবে শেষ পর্যন্ত নয়পাল কর্ণকে পরাজিত করেন এবং বিখ্যাত বৌদ্ধ আচার্য অতীশ দীপঙ্করের মধ্যস্থতায় বিরােধের মীমাংসা হয়। তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে কর্ণ দ্বিতীয়বারের মত পাল সাম্রাজ্য আক্রমণ করে জয়লাভ করেন। বীরভূম জেলার পাইকোরে প্রাপ্ত কর্ণের শিলাস্তম্ভলিপি হতে মনে করা হয় যে, তিনি পাল সাম্রাজ্যের কিছু অংশ অধিকার করেছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত ‘রামচরিত’ গ্রন্থে বিগ্রহপালের বিজয়ের কথা এবং বিগ্রহপাল কর্তৃক কর্ণের কন্যা যৌবনশ্রীকে বিবাহ করার উল্লেখ করেছে। এতে ধারণা করা হয় যে, বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে বিরােধের সমাপ্তি ঘটেছিল। কলচুরি সূত্র হতে জানা যায় যে, কর্ণ বঙ্গের রাজাকেও পরাজিত করেন। সম্ভবত পালদের বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জন করে কর্ণ পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার চন্দ্রবংশীয় শেষ রাজা গােবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করেন এবং চন্দ্র শাসনের অবসান ঘটান। কর্ণের এই বিজয় দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় পাল শাসন বিস্তারের পথ সুগম করে। সম্ভবত: দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে প্রকাশিত বাঘাউড়া ও নারায়ণপুর লিপির আলােকে অনুমান করা হয় যে, কর্ণের আক্রমণের পর বিগ্রহপালের সাথে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পাল শাসন দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বিস্তার লাভ করে। তবে এ অঞ্চলে পাল শাসন বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কলচুরি আক্রমণ ছাড়াও পাল সাম্রাজ্য কল্যাণের চালুক্য বংশের আক্রমণের শিকার হয়েছিল। চালুক্য লিপিমালায় বংশীয় রাজা প্রথম সােমেশ্বর, দ্বিতীয় সােমেশ্বর ও ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের শাসনকালে একাধিকবার গৌড় আক্রমণের উল্লেখ আছে। বিহন রচিত ‘বিক্রমাঙ্কদেবচরিত’ গ্রন্থেও বিক্রমাদিত্য কর্তৃক গৌড় রাজ্য আক্রমণের উল্লেখ আছে। এসব প্রমাণ হতে অনুমান করা হয় ১০৪২-১০৭৬ খ্রি:-এর মধ্যে চালুক্য রাজ কর্তৃক পাল সাম্রাজ্য একাধিকবার আক্রান্ত হয়েছিল। পাল রাজাদের দুর্বলতার সুযােগে উড়িষ্যার রাজগণও বাংলা আক্রমণ করেন। একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সােম বংশীয় রাজা মহাশিবগুপ্ত যযাতি গৌড় ও রাঢ় জয় করেন এবং রাজা উদ্যোতকেশরী গৌড়ের সৈন্যদলকে পরাজিত করেন বলে লিপিতে প্রমাণ আছে। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কামরূপরাজ রত্নপালও বাংলা আক্রমণ করেছিলেন বলে মনে করা হয়।

সুতরাং বলা যায়, নয়পাল ও বিগ্রহপালের রাজত্বকালে পাল সাম্রাজ্য চারদিক থেকে আক্রান্ত হয়েছিল। এই অবস্থা তাদের দুর্বলতার কথাই প্রমাণ করে।

দ্বিতীয় মহীপাল ও সামন্ত বিদ্রোহ

বিগ্রহপালের পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিতীয় মহীপাল পাল সিংহাসনে আরােহণ করেন। তিনি প্রায় পাঁচ বছর (আনু ১০৭৫-১০৮০ খ্রি:) রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা ছিল উত্তর বাংলার সামন্ত বিদ্রোহ। সন্ধ্যাকর নন্দীর ‘রামচরিত’ কাব্যে এই বিদ্রোহ ও বিদ্রোহােত্তর ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু দ্ব্যর্থবােধক এই কাব্যের শ্লোকসমূহ হতে অন্তর্নিহিত ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ঘাটন খুব সহজসাধ্য নয়। এমনকি শ্লোকসমূহের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করাও কঠিন। আমাদের সৌভাগ্য যে, কবির জীবিতাবস্থায় বা অল্পকাল পরে এই কাব্যের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৩৫ শ্লোক পর্যন্ত টীকা রচিত হয়েছিল। এই টীকা থাকায় সমসাময়িক ঘটনা সম্বন্ধীয় অর্থ অনেকাংশে বােঝা সহজ হয়েছে। বাকি যে অংশের টীকা নেই, সে অংশের শ্লোকসমূহ ব্যাখ্যা করা কঠিন। তবে টীকার সাহায্য নিয়ে বরেন্দ্র বিদ্রোহ ও রামপাল কর্তৃক বরেন্দ্র পুনরুদ্ধার সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা যায়। তবে সন্ধ্যাকর নন্দীর বর্ণনায় রামপালের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। দ্বিতীয় মহীপালের সিংহাসন আরােহণের সাথে সাথে তাঁর অন্য দুই ভ্রাতা দ্বিতীয় শূরপাল ও রামপালকে তিনি কারারুদ্ধ করেছিলেন। মহীপাল অহেতুক সন্দেহ করেছিলেন যে, ভ্রাতৃদ্বয় তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। দুর্বল পাল সাম্রাজ্যে উত্তরাধিকার নিয়ে বিবাদ ও ষড়যন্ত্র স্বাভাবিক ঘটনা হলেও সন্ধ্যাকর নন্দীর বর্ণনা থেকে মনে হয়, বরেন্দ্রে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তা মহীপালের অন্যায় আচরণ অর্থাৎ নিছক অহেতুক। সন্দেহের বশে ভ্রাতৃদ্বয়কে কারারুদ্ধ করারই ফল। মহীপালের পর্যাপ্ত সমরসজ্জা না থাকলেও তিনি মন্ত্রীবর্গের পরামর্শ উপেক্ষা করে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। যুদ্ধে মহীপাল পরাজিত ও নিহত হন এবং কৈবর্ত প্রধান দিব্য বরেন্দ্র (উত্তর বাংলা) অধিকার করে সেই অঞ্চলের স্বাধীনতা ঘােষণা করেন। সামড় বিদ্রোহের ফলে বরেন্দ্র অঞ্চলে পাল শাসনের বিলুপ্তি ঘটলেও এই বিদ্রোহের কারণ, উৎপত্তি ও প্রকৃতি নির্ণয় করা কঠিন। এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকরা ভিন্ন ভিন্ন মত পােষণ করেন। কেউ মনে করেন, অত্যাচারী মহীপালের রাজত্বে বিরাজমান অসন্তোষের মধ্যে দিব্য স্বজাতীয় কৈবর্ত প্রজাদের নিয়ে বিদ্রোহ ঘােষণা করেন। এই বিদ্রোহকে ধর্মীয় প্রকৃতি দান করে কেউ কেউ মন্তব্য করেন যে, মৎস্যজীবী কৈবর্তদেরকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজারা সামাজিক নির্যাতনের বশবর্তী করেছিল। মহীপালের রাজত্বের শুরুতে তাঁর ভ্রাতৃদ্বয়কে কারারুদ্ধ করার ফলে যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল সেই সুযােগে দিব্য বিদ্রোহ ঘােষণা করেন এবং মহীপালকে হত্যা করেন। অনেকে আবার এরূপ মন্তব্য করেন যে, রামপাল সর্বসম্মত রাজা বলে বিবেচিত হলেও মহীপাল জ্যেষ্ঠত্বের দাবিতে পাল সিংহাসন অধিকার করেন। ফলে রামপালের পক্ষে সমর্থনকারীদের উত্থানই এই বিদ্রোহের কারণ। কিন্তু এই মত তেমন গ্রহণযােগ্য নয়, কেননা এই বিদ্রোহের ফলে রামপাল তার রাজ্যের কেন্দ্রস্থল হারিয়েছিলেন। সুতরাং এই বিদ্রোহের সাথে রামপাল বা তার। সমর্থনকারীদের কোন সম্পর্ক ছিল না। রামচরিত কাব্যের বিভিন্ন শ্লোক হতে এই বিদ্রোহের উৎপত্তি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা যায়। মহীপালের সঙ্গে বিদ্রোহীদের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে রামচরিতের টীকাকার উল্লেখ করেছেন যে, এই যুদ্ধ ছিল ‘মিলিত অনন্ত সামন্ত চক্র’-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ। কিন্তু এই মিলিত সামন্তচক্রে কারা ছিল তার কোন উল্লেখ করেননি। রামচরিতের একটি শ্লোকে ইঙ্গিত আছে যে, দিব্য মহীপালের অধীনে উচ্চ রাজকর্মে নিযুক্ত ছিলেন। কাব্যগ্রন্থে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, দিব্য মহীপালের মৃত্যুর পর বরেন্দ্রভূমি দখল করেন। সুতরাং প্রত্যক্ষ বা পরােক্ষভাবে দিব্য মিলিত সামন্তচক্রের সাথে জড়িত ছিলেন বলে মনে হয়। রামচরিতে দিব্যকে ‘উপব্ৰিতী’ বলা হয়েছে। টীকাকার একে অবশ্য কর্তব্য পালনে ভানকারী বা ‘ছদ্মব্ৰিতী’ বলে বর্ণনা করেন। এই বর্ণনা হতে মনে হয়, দিব্য বরেন্দ্র অধিকার করেছিলেন এই ভান বা ছলনা করে যে, রাজকর্মচারী হিসেবে অবশ্যকর্তব্যবােধ থেকেই তিনি রাজার পক্ষেই বরেন্দ্র অধিকার করেছেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাঁর স্বাধীনতা ঘােষণায় বিদ্রোহকারী সামন্তচক্রের সাথে তার গােপন সম্পর্ক প্রকাশ পায়।

সুতরাং বলা যায়, দ্বিতীয় মহীপাল সিংহাসনে আরােহণের পর তাঁর ভ্রাতৃদ্বয়ের ষড়যন্ত্রের ধারণার বশবর্তী হয়ে তাদেরকে কারারুদ্ধ করলে বাহ্যিকভাবে পাল শাসনের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। এই সুযােগে উত্তর বাংলার সামন্তরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। বিদ্রোহী সামন্তচক্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মহীপালের মৃত্যু হয় এবং দিব্য বরেন্দ্র অধিকার করে স্বশাসন প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তর বাংলায় দিব্য ও তাঁর বংশের শাসন বেশ কিছুদিন প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিদ্রোহী সামন্তচক্রের সাথে দিব্যের সম্পর্ক থাকাই স্বাভাবিক, তা না হলে বিদ্রোহীদের সাফল্য দিব্যের ক্ষমতা দখলে কেন সাহায্য করবে। রাজকর্মচারী দিব্যের এইরূপ আচরণ সন্ধ্যাকর নন্দীর দৃষ্টিতে ছিল ‘ধর্মবিপ্লব’। রাজকর্মচারীর ‘ধর্ম’ বিচ্যুতির অর্থেই ‘ধর্ম বিপ্লব’ শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় মহীপালের পর তাঁর ভ্রাতা দ্বিতীয় শূরপাল সিংহাসনে বসেন। তিনি সীমিত পাল সাম্রাজ্যে অর্থাৎ মগধ ও পশ্চিম বাংলার অংশ বিশেষে রাজত্ব করেন। তার রাজত্বকালের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তিনি আনুমানিক ১০৮০ খ্রি: হতে ১০৮২ খ্রি: পর্যন্ত দুই বছর রাজত্ব করেন।

রামপাল ও বরেন্দ্র পুনরুদ্ধার

দ্বিতীয় শূরপালের পর রামপাল পাল বংশের রাজা হন। লিপি প্রমাণে বলা যায় তিনি ৪২ বছর (আনু: ১০৮২-১১২৪ খ্রি:) রাজত্ব করেন। রাজত্বের প্রথম দিকে তাঁর রাজ্য বিহার ও পশ্চিম বাংলার অংশবিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল বিহারে রামপালের শাসনকালের বহু লিপির প্রমাণ রয়েছে। পশ্চিম বাংলাও যে তাঁর অধিকারে ছিল সে বিষয়ে পরােক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। রামপাল রাজ্যভার গ্রহণ করেই বরেন্দ্র (উত্তর বাংলা) অঞ্চল পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকে কৈবর্ত প্রধান দিব্য তাঁর বিরুদ্ধে সাফল্যজনক আক্রমণ চালিয়েছিলেন। ফলে রামপাল নিজ সামরিক শক্তি বৃদ্ধির দিকে মনােযােগ দেন। সৈন্য সংগ্রহ ও সাহায্যের জন্য তাঁর অধীনস্ত সামন্তদের অর্থ ও সম্পত্তির প্রলােভন দেখিয়ে তিনি সামন্তদের সাহায্য লাভ করেন। বরেন্দ্র পুনরুদ্ধারে রামপাল যেসকল সামন্ত রাজের সাহায্য নিয়েছিলেন তাদের অধিকাংশই পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অংশে রাজত্ব করতাে। পশ্চিম বাংলায় তাঁর আধিপত্য দুর্বল ছিল বলেই তিনি ঐসব সামন্ত রাজের কাছে অত্যন্ত বিনীতভাবে সাহায্য ভিক্ষা করেছিলেন, এ থেকে মনে হয় সেসময় কেন্দ্রীয় সরকারের চাইতে সামন্তদেরই দাপট বেশি ছিল। যেসব সামন্ত রাজারা রামপালকে সাহায্য করেছিলেন রামচরিতে তাঁদের নাম পাওয়া যায়। টীকাকারের ব্যাখ্যা হতে তাদের অনেকের রাজ্যের অবস্থিতি সম্বন্ধেও ধারণা করা যায়। যেমন- মগধের অধিপতি ভীমযশ, কোটাটবীর (বাকুরার অন্তর্গত কোটেশ্বর) বীরগুণ, দন্ডভুক্তির (মেদিনীপুর) রাজা জয়সিংহ, দেবগ্রামের রাজা বিক্রমরাজ, অরণ্য প্রদেশস্থ অপরমন্দারের (হুগলী জেলার মন্দারণ) লক্ষ্মীশূর, কুঞ্জবটির (সাঁওতাল পরগণা) শূরপাল, তৈলকম্পের রুদ্রশিখর, উচ্ছালের ভাস্কর বা ময়গনসিংহ, চেরীরাজ (বর্ধমান) প্রতাপসিংহ, কযঙ্গল মন্ডলের (কজঙ্গল) নরসিংহাৰ্জুন, সংকট গ্রামের চন্ডার্জুন, নিদ্রাবলীর রাজা বিজয়রাজ, কৌশাম্বীর দ্বোরপবর্ধন প্রমুখ। এ সকল সামন্তরাজা ছাড়াও রামপালের প্রধান সহায়ক ছিলেন তাঁর মাতুল রাষ্ট্রকূটকুলতিলক মথন বা মহন। তিনি তার দুই পুত্র কাহণরদেব ও সুবর্ণদেব এবং ভ্রাতুস্পুত্র শিবরাজকে সঙ্গে নিয়ে রামপালকে সাহায্য করতে এসেছিলেন। রামপালের নির্দেশে প্রথমে শিবরাজ এক সৈন্যদল নিয়ে সম্ভবত গঙ্গানদীর তীরে ভীমের সীমান্তবর্তী ঘাঁটিসমূহ বিধ্বস্ত করে দেন। রামপালের নেতৃত্বে মূল সৈন্যবাহিনী দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা হতে বরেন্দ্র আক্রমণ করলে ভীমের সাথে এক তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। রামচরিতের নয়টি শ্লোকে এই যুদ্ধের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যুদ্ধে রামপাল ও ভীম উভয়েই বিশেষ পারদর্শিতা দেখালেও হঠাৎ ভীম বন্দী হন। এতে ভীমের সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লে হরি নামক ভীমের এক সুহৃদ সৈন্যদলকে পুনরায় একত্রিত করে প্রতিরােধ গড়ে তােলার চেষ্টা করে। কিন্তু রামপাল স্বর্ণকলস ভর্তি উপঢৌকনের মাধ্যমে হরিকে নিজের দলভুক্ত করে ভীমের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন।

পিতৃভূমি বরেন্দ্র পুনরুদ্ধার করে রামপাল পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলােতে প্রভাব বিস্তার করে পাল সাম্রাজ্যের লুপ্ত গৌরব উদ্ধারের চেষ্টা করেন। রামচরিতে বলা হয়েছে, পূর্বদেশীয় বর্মরাজ উত্তর বাংলায় রামপালের সাফল্যে ভীত হয়ে পড়েন এবং নিজ রাজ্যকে রামপালের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে উপঢৌকন প্রেরণের মাধ্যমে পালরাজার তুষ্টি ও বন্ধুত্ব আদায় করেন। বর্মরাজ কর্তৃক তুষ্টিসাধনকে পালরাজার আনুগত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ ধরা যায়। রামচরিতে রামপালের মিত্ররাজা কর্তৃক পার্শ্ববর্তী রাজ্য কামরূপ জয়ের উল্লেখ রয়েছে। কামরূপ বা কামরূপ রাজ্যের অংশবিশেষ যে পাল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল তার প্রমাণ বৈদ্যদেবের কমৌলি তাম্রশাসনেও রয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দক্ষিণ হতে গঙ্গা রাজগণ কর্তৃক উপর্যুপরি উড়িষ্যা আক্রমণের সুযােগে রামপাল সামন্ত দন্ডভুক্তির অধিপতি জয়সিংহ উকলরাজ কর্ণকেশরীকে পরাজিত করেন এবং নিজের মনােনীত একজনকে উৎকলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। রামচরিত অনুসারে রামপাল উকল জয় করে কলিঙ্গদেশ পর্যন্ত পাল সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটান। কলচুরিরাজ লক্ষীকর্ণের মৃত্যুর পর ১০৯০ খ্রিস্টাব্দে উত্তর ভারতীয় গাহড়বাল বংশ বারাণসী ও কান্যকুজ অধিকার করে পাল সাম্রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত নিজেদের রাজ্যের প্রসার ঘটান। তাদের লিপি হতে জানা যায়, গাহড়বাল রাজা মদনপালের রাজত্বকালে (১১০৪-১১১১ খ্রি:) তাঁর পুত্র গােবিন্দচন্দ্রের সাথে রামপালের যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধে গােবিন্দচন্দ্র পাল সাম্রাজ্যের কোন অংশ অধিকার করেছিলেন কিনা সে বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই। হয়তাে রামপাল স্বরাজ্য সংরক্ষণে সক্ষম হয়েছিলেন। গােবিন্দচন্দ্রের স্ত্রী ছিলেন রামপালের মাতুল মহনের দৌহিত্রী। সম্ভবত এই বৈবাহিক মৈত্রী কিছু সময়ের জন্য দুই বংশের বিরােধিতার অবসান ঘটিয়েছিল। তবে রামপালের মৃত্যুর পর পাল সাম্রাজ্যের অনেকটুকু গাহড়বাল রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। বরেন্দ্র বহুদিন কৈবর্ত শাসনে থাকার পর সে অঞ্চলে রামপাল পালশাসনের পুন:প্রতিষ্ঠা করে সেখানকার শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। তিনি কৃষির উন্নতি ও করভার লাঘবের প্রয়াস চালান। এরপর রামপাল রামাবতী (মালদহের নিকটবর্তী) নামক এক নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এটি পরবর্তী সময়েও পাল সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। অগ্রজ দুই ভ্রাতার পর রামপাল বেশ প্রৌঢ় অবস্থায় সিংহাসনে আরােহণ করেন। তথাপি তাঁর রাজত্বকাল ছিল নিঃসন্দেহে সাফল্যপূর্ণ। শাসনকালের প্রথমদিকে সীমিত সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েও পুনরায় উত্তর বাংলাকে পাল সাম্রাজ্যভুক্ত করে তিনি শৌর্য-বীর্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। রামপালের রাজত্বের শুরুর তুলনায় শেষদিকে পালশক্তির যে উন্নতি লক্ষ করা যায় তা তাঁরই কৃতিত্ব। এই কৃতিত্বের জন্যই তিনি পাল বংশের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর রাজত্বকালে পাল সাম্রাজ্য শেষবারের মতাে উন্নতির শিখরে পৌঁছেছিল। তার মৃত্যুর পর এই সাম্রাজ্য দ্রুত গতিতে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যায়। তাই রামপালকে পালবংশের শেষ ‘মুকুটমণি’ বলা হয়। প্রথম মহীপালের পরবর্তী প্রায় একশত বছর পাল সাম্রাজ্য বহি:শত্রুর আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ গােলযােগের ফলে ক্রমশ: দুর্বল হয়ে পড়ে। এমনকি ধীরে ধীরে অবনতি ও বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যায়। পরবর্তীকালে পাল রাজাদের মধ্যে একমাত্র রামপালই কিছু শৌর্য-বীর্যের পরিচয় দেন এবং পাল বংশের অবনতির গতিকে ক্ষণকালের জন্য হলেও রােধ করতে সক্ষম হন। কিন্তু রামপালের পর বিলুপ্তিকে প্রতিরােধ করা সম্ভব হয়নি। দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগের কোন এক সময়ে সুদীর্ঘ চারশত বছরের পাল শাসনের অবসান ঘটে। মদনপালই সম্ভবত শেষ পাল সম্রাট। তবে বাংলার ভূ-ভাগ থেকে বিতাড়িত হওয়ার পরও কিছুদিন পাল রাজ্য বিহারের অংশবিশেষে টিকে ছিল। পলপাল ও গােবিন্দপাল নামক রাজা- যাদের লিপি বিহারে পাওয়া গিয়েছে তাঁরা পাল বংশের কিনা তা সঠিক করে বলা যায় না।

পাল যুগের গৌরব

পাল যুগ প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে গৌরবময় অধ্যায়। পাল বংশ প্রায় চারশত বৎসর বাংলা শাসন করে। একই রাজবংশের এতাে দীর্ঘকালের শাসন ইতিহাসে বিরল। এই দীর্ঘ শাসনকালের মধ্যে চড়াই-উৎড়াই লক্ষ করা যায় বটে, কিন্তু বিপর্যয়ের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে পাল রাজারা তাদের শাসন অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই দীর্ঘ শাসনে বাংলার কৃতিত্ব অবশ্যই পাল যুগের গৌরব। বিস্তৃত সাম্রাজ্য, সাম্রাজ্যে সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা, প্রজাবৎসল শাসন-নীতি, বিভিন্ন শিল্পকলার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধন এবং সাহিত্য ও জ্ঞান চর্চা- এ সবই পাল যুগের কৃতিত্ব ও গৌরব। পালবংশের শাসন প্রতিষ্ঠার পর উদীয়মান প্রতিপত্তির যুগে পাল সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। সমগ্র উত্তর ভারত তাদের শাসনাধীনে না আসলেও কনৌজ পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করে পাল শক্তি উত্তর ভারতের রাজনীতিতে দৃঢ় পদক্ষেপের চিহ্ন রাখতে সমর্থ হয়েছিলাে নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধে। পালদের অধীনেই উত্তর ভারতের রাজনীতিতে বাংলার প্রথম সাফল্যজনক বিস্তৃতি ঘটে। বাংলার রাজবংশগুলাের মধ্যে এই গৌরবের দাবি কেবল পালরাই করতে পারেন। স্বল্পকালের জন্য হলেও পালরাই বাংলার আঞ্চলিক শক্তিকে উত্তর ভারতীয় শক্তিতে পরিণত করেছিলাে। অবশ্য উত্তর ভারতে পালদের প্রতিপত্তি দীর্ঘকাল বজায় থাকেনি। তবে একথা বলতেই হয় যে, পাল শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে যে শক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল তা দীর্ঘকাল ধরে পাল সাম্রাজ্যকে উত্তর ভারতীয় শক্তিবলয়ে প্রভাব বিস্তার করতে সামর্থ এবং দশম-একাদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন উত্তর ভারতীয় শক্তির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সাফল্যজনক প্রতিরােধ গড়ে তােলার মতাে শক্তি দিয়েছিল। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, দশম ও একাদশ শতাব্দীতে উত্তর ভারতীয় শক্তিগুলাের আগ্রাসনে পাল সাম্রাজ্য আক্রান্ত হয়েছে বেশ কয়েকবার, কিন্তু প্রতিবারই প্রতিরােধ করার ক্ষমতা পালদের ছিল। বহিঃশত্রুর আক্রমণে পাল সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হয়নি। সুতরাং শশাঙ্কের পর সামরিক ক্ষেত্রে শৌর্যবীর্যের প্রদর্শন ও শক্তি সঞ্চারের কৃতিত্ব পালদেরই। পালদের সামরিক কৃতিত্বের চাইতে অধিকতর প্রশংসনীয় কৃতিত্ব তাঁদের সাম্রাজ্যে বিরাজমান সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা। পালদের তাম্রশাসনসমূহে সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রাম পর্যায় থেকে কেন্দ্রীয় সরকার পর্যন্ত স্তরীভূত সুবিন্যস্ত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল পাল সাম্রাজ্যে। তবে একথা বলা ঠিক হবে না যে, এই শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের একক কৃতিত্ব পালদের। গুপ্ত শাসনাধীন বাংলায় এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। তবে পালদের কৃতিত্ব এই যে, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ব্যবস্থাকে তারা করে তুলেছিলেন অনেক বেশি কার্যকর যােগ করেছিলেন অনেক নতুন বৈশিষ্ট্য। রাজস্ব ছাড়াও বিভিন্ন কর ও শুল্ক আদায়ের এবং ভূমি প্রশাসনের ছিল সুবিন্যস্ত অবকাঠামাে। তাম্রশাসনসমূহে রাজকর্মচারীদের যে দীর্ঘ তালিকা পাওয়া যায় তা থেকে স্পষ্টই বােঝা যায় যে, প্রশাসনব্যবস্থা ছিল সর্বব্যাপী, খেয়াঘাটের ব্যবস্থা থেকে শুরু করে নদীপথ, স্থলপথ, ব্যবসা-বাণিজ্য, নগর-বন্দর, আইন-শৃক্মখলা রক্ষা- কোন ক্ষেত্রই প্রশাসন যন্ত্রের আওতাবহির্ভূত ছিল না। এমনকি বন এবং বাজার ব্যবস্থাপনার দিকেও নজর ছিল প্রশাসনের। পালদের অব্যাহত চার শতাব্দীকাল শাসনের মূল ভিত্তিই ছিল তাঁদের সুষ্ঠু ও সুবিন্যস্ত শাসনব্যবস্থা। বাংলায় দীর্ঘ পাল শাসনের সবচেয়ে গৌলবােজ্জ্বল দিক তাঁদের প্রজা-বৎসল শাসননীতি। পাল সম্রাটগণ ছিলেন বৌদ্ধ, কিন্তু প্রজাদের অধিকাংশ ছিল হিন্দু। পাল সম্রাট ধর্মপাল ধর্মীয় সম্প্রীতির নীতি গ্রহণ করেছিলেন রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে। তিনি ঘােষণা করেছিলেন যে, তিনি সকল শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞাত এবং যাতে সব ধর্ম-বর্ণ তাদের কার্যকলাপ বজায় রাখতে পারে সেদিকে তিনি তৎপর থাকবেন। প্রজাদের ধর্ম-কর্ম সম্পর্কে সচেতনতার এই ঘােষণা দীর্ঘ পাল শাসনামলে অনুসৃত হয়েছিল বলেই মনে হয়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, পাল সম্রাটগণ বৌদ্ধ হওয়া সত্তেও হিন্দু দেব-দেবতা বা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় সম্রাটদের অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপােষকতা লাভ করেছে। রাজকীয় উচ্চপদসমূহে অধিষ্ঠিত দেখা যায় ব্রাহ্মণদের। ধর্মপালের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ এবং এই মন্ত্রী পরিবার তিন পুরুষ ধরে পাল রাজাদের শাসনের সাথে জড়িত ছিল। রাজাদের যতগুলাে ভূমিদান সংক্রান্ত তাম্রশাসন আজ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে তার দুএকটি ছাড়া সবকয়টিতেই দান লাভ করেছে হিন্দু দেব-দেবতার মন্দির বা ব্রাহ্মণ পাল সম্রাট ধর্মপাল ভূমিদান করেছিলেন নারায়ণের উপাসনার জন্য নারায়ণপাল, প্রথম মহীপাল এবং নয়পাল পৃষ্ঠপােষকতা করেছিলেন শৈব সন্ন্যাসীদের আর স্থাপন করেছিলেন শৈব মন্দির, যেগুলাের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তারা ভূমিদান করেছিলেন। প্রথম মহীপাল বারাণসীর পশুপত গুরু শ্রীবামরাশীর ভক্ত ছিলেন আর তার পায়ে আরাধনা করতে বারাণসীতে গিয়েছিলেন। বাংলার জনজীবনে হিন্দু-বৌদ্ধের মধ্যে কোন ভেদাভেদ ছিল বলে প্রমাণ। পাওয়া যায় না। ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সহাবস্থান পাল যুগের সমাজ জীবনে বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করা। যায়। দীর্ঘ শাসনকালে এই সামাজিক সম্প্রীতি পাল যুগকে অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনে অবশ্যই সাহায্য করেছিল। পাল সম্রাটদের প্রজাহিতৈষণারও দৃষ্টান্ত রয়েছে। পাল সম্রাট ধর্মপাল বহু সহস্র দ্রম্ম (রৌপ্য মুদ্রা) খরচ করে খনন করেছিলেন কয়েকটি দীঘি। সম্রাট প্রথম মহীপালের বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে দীঘি খনন ও নগর প্রতিষ্ঠা সর্বজনবিদিত। বাংরার জনমনে যে তিনি স্থায়ী আসন করে নিয়েছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই বহুল প্রচলিত প্রবাদবাক্য ধান ভানতে শিবের গীত’ পরিণত হয়েছিল ‘ধান ভানতে মহীপালের গীত’-এ। তাছাড়া পাল সম্রাটদের জনস্বার্থে বহু নির্মাণের ধ্বংসাবশেষ তাঁদের কল্যাণমুখী শাসনের পরিচয় বহন করে। বাংলার জনজীবনে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার যে ঐতিহ্য পাল যুগে সৃষ্টি হয়েছিল সেন যুগে তা বিঘ্নিত হওয়ার ফলেই হয়তাে পরবর্তীকালে বাংলার সমাজ জীবনে ইসলামের গ্রহণযােগ্যতার ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছিল। বাংলার ধর্মজীবনে হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের যে ধারা সুদীর্ঘ পাল শাসনামলে সূচিত হয়েছিল, সৃষ্টি হয়েছিল সহজিয়া ও তান্ত্রিক মতাদর্শের, তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব বাংলার জনজীবনে পরিলক্ষিত হয় মধ্যযুগ পেরিয়ে আধুনিক যুগেও। বলা যায় বাংলার ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতিতে যে সমন্বয়ের ঐতিহ্য পাল যুগে সৃষ্টি হয়েছিল, তা বাংলার এক শাশ্বত অর্জন, গর্ব করার মতাে অর্জন। এই অর্জনকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে প্রাচীন বাংলার ‘ব্যক্তিত্ব’। পাল যুগে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসার লাভ করেছিল তিব্বত, জাভা, সুমাত্রা ও মালয়েশিয়াতে। বাংলার বৌদ্ধবিহারগুলাে থেকে বহু বৌদ্ধ পন্ডিত ঐসব দেশে গিয়ে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার এবং প্রসারে ভূমিকা রেখেছিলেন।

পাল যুগের গৌরবের সবচেয়ে উজ্জ্বল দিক শিল্পকলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে। শিল্পকলার মাধ্যমেই প্রকাশ ঘটে যুগের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অভিব্যক্তির। স্থাপত্য, পােড়ামাটির ফলক, ভাস্কর্য আর চিত্রকলায় পাল যুগের বিশেষ কৃতিত্ব পরিলক্ষিত হয়। পাল সম্রাট ধর্মপালের স্থাপত্য কীর্তির নিদর্শন পাহাড়পুরের সােমপুর মহাবিহার। বাংলায় উদ্ভাবিত বৌদ্ধবিহার স্থাপত্য পরিকল্পনায় নির্মিত এই বিহারটির ধ্বংসাবশেষ সগৌরবে ঘােষণা করছে স্থাপত্যশিল্পে বাংলার উৎকর্ষ অর্জনের কথা। এ ভারতীয় উপমহাদেশে সর্ববৃহৎ বৌদ্ধ বিহার। বর্গাকার ক্ষেত্র, প্রতি বাহু প্রায় এক হাজার ফুট, চারদিকে বৌদ্ধ শ্ৰমণদের অসংখ্য আবাসকক্ষ, আর প্রাঙ্গণের মাঝে ডুসাকৃতির ক্রমশ হ্রাসমান অবয়বে দাঁড়িয়ে থাকা কেন্দ্রীয় মন্দির বা উপাসনা সৌধ। আজ ধ্বংসস্তুপের মধ্যেও এ স্থাপত্যকীর্তি অবলােকনকারীকে আকর্ষণ করে, এর বিশালতা কিছুটা অবাক করে। বিপুলশ্রীমিত্রের নালন্দালিপিতে এটিকে ‘জগতাম্ নেত্রৈকবিশ্রাম ভূ’ (জগতের চোখে তৃপ্তিদায়ক বা দৃষ্টিনন্দন) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে উদ্ঘাটিত প্রত্নস্থলটি বর্তমানে ইউনেস্কোর অর্থানুকূল্যে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত হচ্ছে। এই বিহারের স্থাপত্য পরিকল্পনা, বিশেষ করে এর কেন্দ্রীয় সৌধটি, নিকটবর্তী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মায়ানমার ও ইন্দোনেশিয়ায় প্রভাব ফেলেছিল বলে বিশ্লেষকগণ মনে করেন। এই পরিকল্পনা অনুসরণ করে মায়ানমারে ও ইন্দোনেশিয়াতে ত্রয়ােদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে কয়েকটি বৌদ্ধ স্থাপত্য গড়ে উঠেছিল।

পাহাড়পুরে প্রাপ্ত অসংখ্য পােড়ামাটির ফলক পাল যুগে এই শিল্পের উৎকর্ষের প্রমাণ বহন করে। দেয়াল গাত্রালংকারে ব্যবহৃত এই ফলকসমূহ বাংলার মৃৎশিল্পীদের অনন্য সৃষ্টি বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। ধর্মীয় বিষয়বস্তু ছাড়াও এই ফলকসমূহে স্থান পেয়েছে বাংলার জনজীবনের অনেক দৃশ্য। তাই শৈল্পিক মূল্য ছাড়াও ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে এদের মূল্য অপরিসীম। পাহাড়পুরের ফলকসমূহ শৈল্পিক গুণগত মানে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী শিল্প যে পাল যুগে উৎকর্ষের উচ্চ শিখরে উঠেছিল সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। পাহাড়পুর ছাড়াও পাল যুগের অনেক কীর্তি বাংলা-বিহারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বিক্রমশিল বিহার (বিহারের ভাগলপুর জেলায় পাথরঘাটায় অবস্থিত) ও ওদন্তপুর বিহার ধর্মপালের কীর্তি। বৌদ্ধ ধর্মচর্চা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার জন্য সােমপুর মহাবিহার ও বিক্রমশিল বিহার নবম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী। সময়ের মধ্যে বৌদ্ধ বিশ্বে সমাদৃত হয়েছিল। বিক্রমশিল বিহারে বিভিন্ন বিষয়ে ১১৪ জন অধ্যাপক ছিলেন এবং তিব্বত থেকে বহু বিদ্যার্থী এখানে শিক্ষালাভের জন্য আসতাে। পালযুগের অন্যান্য বিহারের মধ্যে ত্রৈকুটক, দেবিকোট, পন্ডিত, ফুল্লবাড়ি ও জগদ্দল বিহারের নাম উল্লেখযােগ্য। এই সূত্র ধরে একথাও বলা যায় পাল সম্রাটদের পৃষ্ঠপােষকতায় বৌদ্ধ ধর্মচর্চা, বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা বাংলার বিভিন্ন কেন্দ্রে এতাে প্রসার লাভ করেছিল যে তদানীন্তন বিশ্বে বাংলার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। নিকটবর্তী ও দূরবর্তী বহু দেশ থেকে বিদ্যার্থীরা বাংলায় আসতাে। জাভা-সুমাত্রার শৈলেন্দুবংশীয় রাজা বালপুত্রদেবের অনুরােধে পাল সম্রাট দেবপাল পাঁচটি গ্রাম দান করেছিলেন নালন্দায় অধ্যয়নরত ঐ দেশীয় বিদ্যার্থীদের মঠের ব্যয় নির্বাহের জন্য। পাল যুগের বৌদ্ধ বিহারগুলাে পার্শ্ববর্তী নেপাল, তিব্বত, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের ক্ষেত্রেও মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। বাংলার বৌদ্ধপন্ডিতবর্গ দূরদূরান্তে বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিস্তার ঘটিয়েছেন। এঁদের মধ্যে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যােগ্য। পাল যুগের কোন হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়নি। তবে বাংলার বিভিন্ন জায়গায় মন্দিরে ব্যবহৃত স্তম্ভ বা দ্বারের অংশবিশেষে, ভাস্কর্যে মন্দিরের প্রতিকৃতি প্রভৃতি থেকে অনুমান করা সম্ভব যে পালযুগে মন্দির স্থাপত্যেরও ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল এবং স্থাপত্যশিল্পের উৎকর্ষ এক্ষেত্রেও সাধিত হয়েছিল। পাল যুগের শিল্পকলার মধ্যে ভাস্কর্য শিল্পের প্রভূত অগ্রগতি ঘটেছিল। গুপ্ত ভাস্কর্যের ধারাবাহিকতায় পাল সম্রাটদের পৃষ্ঠপােষকতায় বাংলার ভাস্কর্য শিল্পে এ যুগে এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করে, যাকে আখ্যায়িত করা হয়েছে ‘পাল স্কুল অব স্কাল্পচারাল আর্ট’ বলে। সপ্তম শতাব্দীর পর থেকেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে।

ভাস্কর্যশিল্পে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। বাংলাতেও পাল যুগে ভাস্কর্যশিল্প স্থানীয় বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। যার অগ্রগতি দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। পাল যুগের অসংখ্য প্রস্তর মূর্তি বাংলার বিভিন্ন এলাকায় পাওয়া গিয়েছে। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন যাদুঘরে প্রধান দ্রষ্টব্য বস্তুই অসংখ্য মূর্তি। রাজমহলের কালাে কষ্টি পাথরই ছিল ভাস্কর্যের প্রধান মাধ্যম। ভাস্কর্যের শিল্প সাধনায় প্রস্তরখন্ড যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বাংলার ভাস্কর্য শিল্প স্থান করে নিয়েছিল সর্বভারতীয় শিল্পকলার আসরে। পাল যুগেরই যেন পরিপূর্ণতা পেয়েছিল বাংলার দীর্ঘকালের শিল্পপ্রতিভা। প্রস্তর মূর্তির পাশাপাশি ধাতব মূর্তির সংখ্যাও কম নয়। মূর্তি নির্মাণে পিতল এবং ব্রোঞ্জ (অষ্টধাতু) ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলার ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শিল্পরীতিতে প্রভাব ফেলেছিল বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। চিত্রকলার ক্ষেত্রেও পাল যুগ পিছিয়ে ছিল না। পালযুগের পূর্বের কোন চিত্রকলার নিদর্শন বাংলাতে পাওয়া যায়নি। মন্দির বা ধর্মীয় স্থাপত্যের অলংকরণে দেয়ালচিত্রেরও কোন নিদর্শন আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে রচিত লামা তারনাথের গ্রন্থে পাল সম্রাট ধর্মপাল ও দেবপালের রাজত্বকালের দুই বিখ্যাত ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী, ধীমান ও তার ছেলে বীটপালের উল্লেখ রয়েছে। একাধারে প্রস্তর ও ধাতু নির্মিত ভাস্কর্যে এবং চিত্রশিল্পে তাঁরা ছিলেন পারদর্শী। বজ্রযান ও তন্ত্রযান বৌদ্ধমতের বহু পান্ডুলিপিতে বৌদ্ধ দেব-দেবতার রূপ চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। দশম শতাব্দীর শেষভাগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত সময়ের ২৪টি চিত্রিত বৌদ্ধ পাণ্ডুলিপি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে; যেমন- ‘পঞ্চরক্ষা’, ‘অষ্টসাহসিক প্রজ্ঞাপারমিতা’, ‘পঞ্চবিংশতিসাহম্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা’ ইত্যাদি বৌদ্ধ গ্রন্থ। আর এসব পান্ডুলিপির চার শতাধিক চিত্রের মধ্যেই বিধৃত রয়েছে পাল যুগের চিত্রকলা। কেবল পান্ডুলিপি চিত্রের মধ্যেই পাল যুগের চিত্রকলার পরিচয় সীমাবদ্ধ হলেও, গুণগত মানে তা শিল্পের উৎকর্ষের কথাই প্রমাণ করে। পরবর্তীকালের, এমনকি চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্ব ভারতীয়, নেপালী এবং তিব্বতী চিত্রকলায় পাল যুগের চিত্রকলার প্রভাব লক্ষ করেছেন চিত্রকলার বিশেষজ্ঞগণ। সাহিত্য ক্ষেত্রে পাল যুগের কৃতিত্বের প্রকৃত মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়, কারণ এ যুগের রচনা খুব বেশি সংখ্যায় আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি। যে দুএকটি এসে পৌঁছেছে, তা থেকেই বােঝা যায় যে, সাহিত্য ক্ষেত্রেও প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। তবে পাল যুগের প্রাপ্ত অসংখ্য তাম্রশাসনে বিধৃত ‘প্রশস্তি’ অংশে সংস্কৃত ভাষা চর্চার ও শৈল্পিকমান সম্পন্ন কাব্য রচনার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। নবম শতাব্দীর কবি অভিনন্দ কর্তৃক বৈদভী রীতিতে রচিত ‘রামচরিতম্’ মহাকাব্য সর্বভারতীয় সাহিত্যাসরে সমাদৃত হয়েছিল। শেষ পাল সম্রাট মদনপালের রাজত্বকালে সম্রাটের পৃষ্ঠপােষকতায় রচিত হয়েছিল বরেন্দ্রের কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর ‘রামচরিতম্’ কাব্য। কবি এক বিরল কাব্যরীতি অনুসরণ করে এই দ্ব্যর্থবােধক কাব্যটিতে একদিকে বাল্মিকীর রামায়ণের কাহিনী অন্যদিকে পাল সম্রাট রামপালের কাহিনীকে এক করে প্রকাশ করেছেন। ভাষার সৌকর্য, বিশেষ অর্থবহ শব্দের প্রয়ােগ এবং ছন্দের মাধুর্যে সন্ধ্যাকর নন্দীর ‘রামচরিতম্’ কাব্যটি সর্বভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে বেশ ওপরের সারিতেই। সেন যুগে সংকলিত কাব্য সংকলনগুলাের মধ্যে দশম-একাদশ শতাব্দীর বেশ কয়েকজন কবির রচনা স্থান পেয়েছে। কাব্যিক মানে। উচ্চ পর্যায়ের বলেই এই রচনাসমূহ সংকলনে স্থান পেয়েছে। আর এ কাব্য সম্ভার পাল যুগের সাহিত্যের উৎকর্ষেরই প্রমাণ বহন করে। এ যুগে বিভিন্ন শাস্ত্র সম্বন্ধীয় লেখনিরও প্রমাণ পাওয়া যায়। দর্শন শাস্ত্রের মূল্যবান গ্রন্থ ‘আগমশাস্ত্র’ নামে বহুল পরিচিত ‘গৌড়পাদকারিকা’ রচনা করেছিলেন গৌড়পদ, বর্ধমানের ভূরিশ্রেষ্টী গ্রামের শ্রীধর ভট্ট রচনা করেছিলেন ‘ন্যায়কন্ডলি’, বীরভূমের সিদ্ধল গ্রামের ভট্ট ভবদেব রচনা করেছিলেন ‘কর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি’। স্মৃতি শাস্ত্রেও ভবদেবের খ্যাতি ছিল। পাল সম্রাট নয়পালের কর্মচারী নারায়ণ দত্তের পুত্র চক্রপাণি দত্ত চিকিৎসা শাস্ত্রের বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন- ‘চিকিৎসা সংগ্রহ’, ‘আয়ুৰ্ব্বেদীপিকা’, ‘ভানুমতী’, ‘শব্দ চন্দ্রিকা’ ও ‘দ্রব্য গুণসংগ্রহ’। দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রণীত চিকিৎসা শাস্ত্রের উল্লেখযােগ্য গ্রন্থ ‘শব্দ প্রদীপ’-এর গ্রন্থকার সুরেশ্বর ছিলেন পাল রাজপরিবারের চিকিৎসক, তাঁর পিতা ভদ্রেশ্বর ছিলেন সম্রাট রামপালের চিকিৎসক সুরেশ্বরের অন্যান্য রচনা ‘বৃক্ষায়ুর্বেদ’ এবং ‘লােহপদ্ধতি’ বা ‘লােহসর্বস্ব’। ‘চিকিৎসা সার সংগ্রহ’ এর প্রণয়নকারী বঙ্গসেব ও ‘সুশ্রত’ শাস্ত্রের ব্যাখ্যাদানকারী গদাধরবৈদ্য পাল যুগের বলেই মনে করা হয়। ধর্মশাস্ত্রে অবদান রেখেছিলেন জীমূতবাহন তার ‘দায়ভাগ’, ‘ব্যবহার-মাতৃকা’ ও ‘কালবিবেক’ গ্রন্থত্রয়ের মাধ্যমে। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর কোন সময়ে রাঢ়ের পারিভদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম। ওপরে উল্লেখিত গ্রন্থরাজি পাল যুগের সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। উপসংহারে তাই বলা চলে যে, পাল শাসনের দীর্ঘ চার শতাব্দীকাল বাংলার জন্য বয়ে এনেছিল অনেক কৃতিত্ব। এই কৃতিত্বের গৌরব যেমন একদিকে শাসকগােষ্ঠীর তেমনি অন্যদিকে জনগণের। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে তাই পাল শাসন শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার।

‘নবজাগরণ’ অ্যান্ড্রোয়েড অ্যাপ্লিকেশনটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

‘নবজাগরণ’ এর টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

‘নবজাগরণ’ এর ফেসবুক পেজে লাইক করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা