লিখেছেনঃ পুলক চট্টোপাধ্যায়

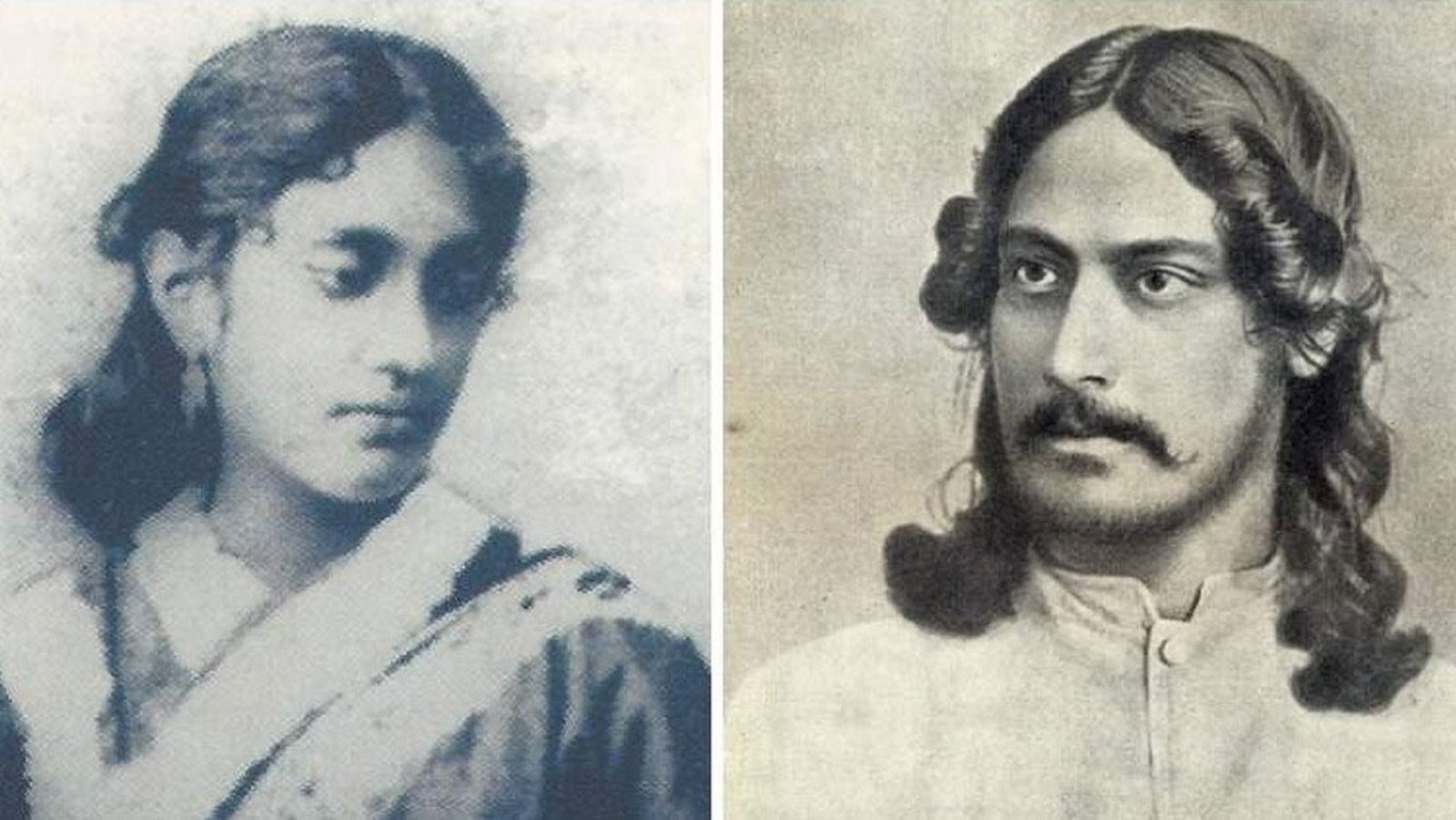

“ফুলের তােড়ার ফুলগুলিই সবাই দেখিতে পায়, যে বাঁধনে তাহা বাঁধা থাকে তাহার অস্তিত্বও কেহ জানিতে পারে না। মহর্ষি পরিবারের গৃহলক্ষ্মী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী ছিলেন এই বাঁধন।” – শরৎকুমারী

যখনকার যেটি সহজপ্রাপ্য তখন সেটি না জুটিলে মানুষ কাঙাল হইয়া দাঁড়ায়। আমার সেই দশা ঘটিল। ছেলেবেলায় চাকরদের শাসনে বাহিরের ঘরে মানুষ হইতে হইতে হঠাৎ এক সময় মেয়েদের অপর্যাপ্ত স্নেহ পাইয়া সে জিনিসটিকে ভুলিয়া থাকিতে পারিতাম না। (জীবনস্মৃতি)।

আমরা এর আগেই লক্ষ্য করেছি হিমালয় ভ্রমণ থেকে প্রত্যাবর্তনের পরই রবীন্দ্রনাথের জন্য অন্দরমহলের দরজা খুলে যায়। তাই বলে তখনই নতুন বৌঠানের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয় একথা ভাবলে ভুল হবে। তখন বারাে বছরের ছেলেটির একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তার চেয়ে বয়সে কিঞ্চিত বড় বৌঠানের সংস্পর্শে আসার। তাইতাে আমরা তাঁকে দেখতে পাই, কখনাে বৌদির সঙ্গে ছাদের আমসত্ব পাহারা দিতে, কখনাে ফাইফরমাস খাটতে বা জাঁতি দিয়ে সুপুরি কাটতে কিংবা কোন বই বা গল্প পড়ে শােনাতে। একদিকে বৌঠানকে সন্তুষ্ট করার ব্যগ্রতা অন্যদিকে বৌঠানের ‘তুমি কম্মের নও’ গােছের মন্তব্য তাঁকে হতাশ করে তুলত। একমাত্র সুপুরি কাটার প্রশংসা হত। তাই প্রবলবেগে সুপুরি কাটার কাজ চলত। এমনকি কালাে ছেলের চেহারারও খুঁত ধরে খােটা শুনতে হত।

রবীন্দ্রনাথকে সেন্ট জেভিয়ার্সে ভর্তি করে দেওয়া হ’ল। কিন্তু তিনি নিয়মিত স্কুলে যেতেন তার কোন প্রমাণ নেই। পরিবারের লােকজন হতাশ। তাকে একটা নতুন পদ্ধতিতে বাঁধবার চেষ্টা করলেন তারই গৃহশিক্ষক, জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য। “খানিকটা করিয়া ম্যাকবেথ আমাকে বাংলায় মানে করিয়া বলিতেন এবং যতক্ষণ তাহা বাংলা ছন্দে, আমি তর্জমা না করিতাম ততক্ষণ ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতেন। সমস্ত বইটার অনুবাদ শেষ হইয়া গিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেটি হারাইয়া যাওয়াতে কর্মফলের বােঝা ঐ পরিমাণে হালকা হইয়াছে।”

পরিবারের লােকজন ক্রমশই তাঁর সম্পর্কে এতটাই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁকে ভৎসনা করাও ছেড়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথও বুঝতে পেরেছিলেন “ভদ্রসমাজের বাজারে আমার দর কমিয়া যাইতেছে। …কাজেই কোন কিছুর ভরসা না রাখিয়া আপন মনে কেবল কবিতায় খাতা ভরাইতে লাগিলাম। সে লেখাও তেমনি। মনের মধ্যে আর কিছুই নাই, কেবল তপ্ত বাষ্প আছে….উহার মধ্যে আমার যেটুকু সে কেবল একটা অশান্তি, ভিতরকার একটা দুরন্ত আক্ষেপ।”

এই সময়েই কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর সঙ্গে কবির পরিচয় হয়। তখন। বিহারীলালের সারদামঙ্গল সংগীত আর্যদর্শন পত্রিকায় ছাপা হচ্ছিল। কাদম্বরী দেবী বিহারীলালের গুণমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন এবং বিহারীলালের কাব্য অনেকটাই তার কণ্ঠস্থ ছিল। মাঝে মাঝেই বিহারীলালকে নেমন্তন্ন করে এনে খাওয়াতেন। নিজ হাতে সেলাই করে ‘সাধের আসন’ দিয়েছিলেন। তাতে ছিল বিহারীলালের কবিতার অংশ বিশেষ।

এরি মধ্যে ঘটল কবির মাতৃবিয়ােগ। ১৮৭৫ সালের ১০ই মার্চ অনেকদিন রােগ ভােগের পর তিনি মারা যান। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ১৩ বছর ১০ মাস।

“যে রাত্রিতে তাহার মৃত্যু হয় আমরা তখন ঘুমাইতেছিলাম, তখন কত রাত্রি জানি না, একজন পুরাতন দাসী আমাদের ঘরে ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, ‘ওরে তােদের কী সর্বনাশ হ’ল রে।‘ তখনই বৌঠাকুরানী তাড়াতাড়ি তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেলেন—পাছে গভীর রাত্রে আচমকা আমাদের মনে গুরুতর আঘাত লাগে এই আশঙ্কা তাঁহার ছিল।”

এ প্রসঙ্গে প্রশান্ত কুমার পাল রবিজীবনীতে লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথের রচনায় মায়ের উল্লেখ অবিশ্বাস্য রকমের কম। শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, সারদা দেবীর অন্যান্য সন্তানরাও কি খুব বেশি উল্লেখ করেছেন? করা সম্ভবও ছিল না, জন্মাবার পরই পরিবারের নিয়ম মেনে তাদের দায়িত্ব দেওয়া হত দুগ্ধদাত্রী দাই ও এক একটি পর্যবেক্ষণকারী পরিচারিকার হাতে। তারপর পুত্রসন্তানদের স্থান হত ভৃত্যরাজকতন্ত্রে। অর্থাৎ মায়ের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কই ছিল না। তার ওপর সারদা দেবী বহুসন্তানবতী হওয়াতে জীবনের অনেকটা সময় তাে আঁতুর ঘরেই কাটাতে হত। তাছাড়া তিনি ছিলেন স্থূলকায়া-ফলে নড়াচড়া করাও ছিল তার পক্ষে বিড়ম্বনা।

যাইহােক, সারদা দেবীর মৃত্যুর পরই মাতৃহীন বালকদের প্রতি স্বাভাবিক সহানুভূতি বশতঃ বাড়ির কনিষ্ঠা বধূ কাদম্বরী দেবী তাদের ভার গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নতুন বউ ঠাকরুনের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের সূত্রপাত এখানেই।

‘তিনিই আমাদিগকে খাওয়াইয়া পরাইয়া সর্বদা কাছে টানিয়া আমাদের যে কোন অভাব ঘটিয়াছে তাহা ভুলাইয়া রাখিবার জন্য দিন রাত্রি চেষ্টা করিলেন।’ (জীবনস্মৃতি)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা নাটক ‘সরােজিনী’ বা ‘চিতাের আক্রমণ’ প্রকাশিত হল। সংস্কৃতের শিক্ষক রামসর্বস্ব পণ্ডিত এই বই-এর প্রুফ দেখতেন। একদিন উচ্চেঃস্বরে প্রুফ দেখা চলাকালীন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পাশের ঘরে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখছেন,

“গদ্য রচনাটি একেবারেই খাপ খায় নাই বুঝিয়া কিশাের রবীন্দ্রনাথ (সবে চোদ্দ পেরিয়েছে) একেবারে আমার ঘরে আসিয়া হাজির। তিনি বলিলেন ‘এখানে পদ্য রচনা ছাড়া কিছুতেই জোড় বাঁধিতে পারে না। প্রস্তাবটা আমরা উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। ..কিন্তু আমি সময়াভাবে আপত্তি উত্থাপন করিলে… রবীন্দ্রনাথ তখনই খুব অল্প সময়ের মধ্যে ‘জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ’ গানটি রচনা করিয়া আনিয়া আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন।”

গানটি ছিল এই রকম—

জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ।

পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।

এ জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন।

জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা।।

দেখ রে যবন দেখরে তােরা।

যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বাললি সবে।

সাক্ষী হলেন দেবতা তার

এ প্রতিফল ভুগিতে হবে।

নাটকটি মঞ্চসফল হয়েছিল, আজকের ভাষায় নাটকটি ‘হিট’ করেছিল মূলতঃ ঐ গানটির জন্য। অনেকের মতে ঐ গানটিই রবীন্দ্রনাথ লিখিত প্রথম গান। এই গানটির পরই জ্যোতিরিন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে সমশ্রেণীতে উঠিয়ে আনেন। এখন থেকে সঙ্গ তি ও সাহিত্য চর্চায় নিযুক্ত হলেন জ্যোতিরিন্দ্র-রবীন্দ্র এবং অক্ষয় চৌধুরী। এই যে ফুলের তােড়াটি তৈরি হ’ল তার সঙ্গে ছিলেন বিহারীলাল চক্রবর্তী এবং এঁদের বাঁধন হলেন কাদম্বরী দেবী।

রবীন্দ্রনাথ এই পদোন্নতিতে যেন অত্মবিশ্বাস ফিরে পেলেন। এই জন্যেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর নতুনদার প্রতি বার বার কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন,

“জ্যোতিদাদাই সম্পূর্ণ নিঃসংকোচে সমস্ত ভাল মন্দের মধ্য দিয়া আমাকে আমার আত্মােপলব্ধির ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন। …সাহিত্যের শিক্ষায়, ভাবের চর্চায় বাল্যকাল হইতে জ্যোতিদাদা আমার প্রধান সহায় ছিলেন।”

নতুন দাদার সঙ্গে যখন রবীন্দ্রনাথের এরকম সম্পর্ক নতুন বৌঠান কেন বাদ যান। তিনিও রবীন্দ্রনাথের ওপর নজর রাখতে শুরু করেন। কিন্তু একটু অন্য ভাবে। বৌদিরা আদরের দেবরের পেছনে যেভাবে লাগে আর কি। রবি কিছু বললেই গুরুমশাই গিরি করতে হবে না, ‘আর পাকামাে করতে হবে না’ বা ‘জ্যোঠামি করতে হবে না’, ইত্যাদি বলে এমন একটা ভাব করতেন যেন রবীন্দ্রনাথকে ছেলে মানুষ করেই রাখতে চান। রবীন্দ্রনাথ হয়ত একটা কবিতা লিখে বৌঠানকে দেখাতে গেলেন। বৌঠানও মনযােগ দিয়ে পড়লেন। তারপর বললেন,

“তােমার কবিতা বিহারীলালের মত হয় না।”

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

“আমার দর্পহরণ করিবার জন্য তাহার প্রবল অধ্যবসায় ছিল।”

রবীন্দ্রনাথের মনটা একটু দমে যেত বটে, কিন্তু আরাে ভাল লেখার জেদটা দুরন্ত হয়ে উঠত। বিহারীলােলের মত লিখতে হবে তাকে। ফলে, এই বিহারীলালই রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাধনার গুরু।

‘আমি ভাল পড়ে শােনাতে পারতুম, আপনমনে পড়ার চেয়ে আমার পড়া শুনতে বৌঠাকরুন ভালবাসতেন। তখন বিজলি পাখা ছিল না। পড়তে পড়তে বৌঠাকরুনের হাত পাখার হাওয়ায় একটা ভাগ আমি আদায় করে নিতুম। বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ উপন্যাস পাঠের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ঘটনাটা বলেছেন ‘ছেলেবেলা’তে। কিন্তু দৃশ্যটা খুবই সাধারণ। যে কোন বাঙালি একান্নবর্তী পরিবারে এই দৃশ্য খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু রবীন্দ্রজীবনীকার এন্ড্রু রবিনসন তাে বাঙালি নন। তাই ‘পাখার বাতাস’ এর মধ্যে তিনি দেখেছিলেন কামােদ্দীপনা। রবিনসনকে দোষ দিয়ে লাভ নেই—তার বাঙালি একান্নবর্তী পরিবারের সংস্কৃতি সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। এ নিয়ে আলােচনা দীর্ঘ করার তাে, কোন মানে হয় না।

‘ইতিমধ্যে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এসে বসলেন যদুভট্ট। একটা মস্ত ভুল করলেন, জেদ ধরলেন আমাকে গান শেখাবেনই; সেই জন্য গান শেখাই হল না।’ (জীবনস্মৃতি)

অথচ এই যদুভট্ট সম্পর্কেই তার উক্তি, “তিনি ওস্তাদ জাতের চেয়ে ছিলেন অনেক বড়াে। তাকে গাইয়ে বলে বর্ণনা করলে খাটো করা হয়। তার ছিল প্রতিভা, অর্থাৎ সংগীত তার চিত্তের মধ্যে রূপ ধারণ করত। তার রচিত গানের মধ্যে যে বিশিষ্টতা ছিল তা অন্য কোন হিন্দুস্তানী গানে পাওয়া যায় না।…যদুভট্টের মত সংগীত ভাবুক। আধুনিক ভারতে আর জন্মেছে কিনা সন্দেহ।” (জীবনস্মৃতি)

এক সময় এই যদুভট্টের কাছেই বঙ্কিমচন্দ্র গান শিখতেন। এই ওস্তাদই বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম সংগীতে সুর দিয়ে তাকে শুনিয়েছিলেন।

তখন দেবেন্দ্রনাথ আর জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে থাকেন না। সে জায়গায় তিনতলায় এসেছেন জ্যোতিরিন্দ্র-কাদম্বরী। সামনে একটা প্রকাণ্ড ছাদ। সেই ছাদে ইতিপূর্বে মেয়েরা বড় একটা আসতে পারতেন না—অনুমতি ছিল না। কাদম্বরীর সৌন্দর্যবােধে ছাদটা হয়ে উঠল ‘নন্দনকানন’—নানা রকমের গাছপালা দিয়ে সাজিয়ে তুললেন। নতুন বৌঠান এসে নতুন আইন চালু করলেন। কাদম্বরী যেন ‘আপন মনের মাধুরী মিশায়ে’ বাগানটিকে গড়ে তুললেন। অন্যদিকে ওপরের ঘরে এল পিয়ানাে— নতুন সুরের ফোয়ারা ছুটল—জ্যোতিদা বেহালা, রবীন্দ্রনাথ ধরলেন চড়া সুরে গান। আর এরকম একটা সুরেলা পরিবেশকে কাদম্বরী দেবী তাঁর উপস্থিতি দিয়ে যেন রােমান্টিকতায় ভরে তুললেন। ধীরে ধীরে সেখানে অনেকেই আসা শুরু করলেন। অক্ষয়বাবু, বিহারীলাল। কাদম্বরী হয়ে উঠলেন এই আসরের কর্ত্রী।

এখন পর্যন্ত বৌদি-দেবরের সম্পর্কের মধ্যে এমন কিছু পাইনি যাকে প্রচলিত অর্থে বলতে পারি প্রেম। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স সাড়ে সতের।

সুমিত্রা দত্ত তার ‘নতুন বৌঠান’-এ গােলাম মুরশিদের অভিমত প্রকাশ করেছেন— বয়স মাত্র সাড়ে সতের হলেও প্রেম ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ রীতিমত পরিণত ছিলেন। সুমিত্রা বলেছেন, অনুরূপ মতামত শুভেন্দু দাশ মুন্সীরও। যে বয়সে রবীন্দ্রনাথ মেকবেথ অনুবাদ করেন, সারদামঙ্গল, স্বপ্ন প্রয়ান, বিষবৃক্ষ পড়েন, তিনি বালক নন। ভানুসিংহের পদাবলী থেকে আরম্ভ করে তখন পর্যন্ত যে সব প্রেমের কবিতা তিনি লিখেছেন, তা থেকে তার প্রেম চেতনার গভীরতা অনুভব করা যায়।

বােঝা গেল, ঐ বয়সে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রেম চেতনা-থাকাটা স্বাভাবিক বা হয়ত ছিলও। কিন্তু বােঝা গেল কি যে রবীন্দ্রনাথ ও কাদম্বরীর সম্পর্কটা প্রেমের ছিল? অন্ততঃ ঐ সময়টায়?

এখানে কাদম্বরী দেবী সম্পর্কে একটা কথা জানানাে দরকার। তিনি ছিলেন সন্তানহীনা। ১৮৭৮-৭৯তে কাদম্বরীর বয়স ১৯-২০-দশ বছরের বিবাহিত জীবন অতিক্রান্ত। অন্তর্মুখী কাদম্বরী কি সন্তান না থাকার বেদনা ভুলতে রবীন্দ্রনাথকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলেন? এই যে তার গড়া ‘নন্দনকানন’, সাহিত্য-সঙ্গীতের আসরের কী হওয়া—এসবই কি সেই বেদনা ভােলার জন্য? অথচ কাদম্বরী যখন নয় বছর বয়সে ঠাকুর বাড়িতে আসেন, তখন অক্ষর জ্ঞান নেই বললেই চলে, কারণ ধারাপাত, প্রথম ভাগ দিয়ে শ্বশুরবাড়িতে তার বিদ্যাচর্চা শুরু। ঐ কাদম্বরী ধীরে ধীরে গৃহকর্মনিপুণা, রন্ধনপটিয়সী, সাহিত্য সভার কত্ৰীসকলের কাছ থেকে সমীহ আদায় করেই ক্ষান্ত হন নি—স্বামীর সঙ্গে ঘােড়ায় চড়ে ময়দান দাপিয়ে প্রতিবেশীদের চোখ ছানাবড়া করে দিয়েছেন।

প্রশান্ত কুমার পাল, রবিজীবনীতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ‘কবির নীড়’ রচনা থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তার একটি অংশ এই রকম,

“…একদিন প্রাতে এই টেবিলে বসে আমরা সাহিত্যালােচনা করচি-কি শুভক্ষণে আমার মনে হল,—এই দুই (রবীন্দ্রনাথ আর অক্ষয়) কবি বিহঙ্গ কেবল আকাশে-আকাশেই উড়ে বেড়াচ্ছে, ওদের মধুর গান আকাশেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। লােকালয়ের কোন কুঞ্জ কুটিরে ওরা যদি আশ্রয় পায় কিংবা নীড় বাঁধতে পারে তা হলে কত লােকে ওদের সুর সুধা পান করে কৃতার্থ হয়। এই কথা মনে হবা মাত্র দোতলায় নেমে এলুম।”

নেমে এলেন দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছে। প্রস্তাব শুনে রাজি হলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। শুরু হল ‘ভারতী’র যাত্রা। প্রথম আত্মপ্রকাশ ১৮৭৭-এ। ভানুসিংহের পদাবলির প্রকাশ এই সময় থেকেই। অবশ্য ভারতীর প্রতিটি সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথের একাধিক কবিতা গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশ পাচ্ছে তখন।

“ভারতী দ্বিতীয় বৎসরে পড়িল। মেজদাদা প্রস্তাব করিলেন আমাকে তিনি বিলাত লইয়া যাইবেন। পিতৃদেব যখন সম্মতি দিলেন তখন আমার ভাগ্যবিধাতার এই আরএকটি অযাচিত বদান্যতায় আমি বিস্মিত হইয়া উঠিলাম।”

বিলেত যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে অবশ্য মতান্তর আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

“কথাছিল, পড়াশুনা করিব, ব্যারিস্টার হইয়া দেশে ফিরিব।”

কিন্তু প্রশান্ত কুমার পালের বিস্ময়কর অনুসন্ধিৎসা আমাদের জানায়, রবীন্দ্রনাথ ICS পরীক্ষা দিবার উদ্দেশ্যেই বিলেত গিয়েছিলেন। যাইহােক তার বিলেত যাওয়া নিয়ে কোন দ্বিমত নেই। কি কারণে গিয়েছিলেন তা আলােচ্য প্রসঙ্গের জন্য জরুরী নয়।

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের অভিনয় জীবন শুরু হয়েছে। জ্যোতিদা’র ‘এমন কর্ম আর করব না’ প্রহসনে অলীক বাবুর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ অভিনয় করেন এবং কাদম্বরী দেবী হেমাঙ্গিনীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এ বিলেত যাবার সূচনায় রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন আহমেদাবাদে বাস করেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের ভাবনা ছিল অন্য রকম। এখানে (আহমেদাবাদে) কিছু দিন থাকার পর মেজদা মনে করলেন, বিদেশকে যারা দেশের রস দিতে পারে সেই রকম মেয়েদের সঙ্গে আমাকে মিলিয়ে দিতে পারলে হয়ত ঘরছাড়া মন আরাম পাবে। ইংরেজী ভাষা শেখবারও সেই হবে সহজ উপায়। তাই কিছুদিনের জন্য বােম্বাইয়ে কোনাে গৃহস্থ ঘরে আমি বাসা নিয়ে ছিলুম।” (ছেলেবেলা)।

পরিবারের কর্তাটির নাম ছিল আত্মারাম পান্ডুরঙ। এই মারাঠি ভদ্রলােকের তিন কন্যা ছিল—আনা, দুর্গা এবং মানিক। পরিবারটি বােম্বাই অঞ্চলে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনটি মেয়েই বিলেতে শিক্ষিত। আনার ওপর বর্তালাে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার দায়িত্ব। আনার পুরাে নাম আনা তড়খড়।

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলাতে লিখেছেন,

“আমার বিদ্যে সামান্যই, আমাকে হেলাফেলা করলে দোষ দেওয়া যেতে পারত না। তা করেন নি। পুঁথিগত বিদ্যা ফলাবার মত পুঁজি ছিল না, তাই সুবিধে পেলেই জানিয়ে দিতুম যে কবিতা লেখবার হাত আমার আছে। আদর আদায় করবার ঐ হল আমার সবচেয়ে বড় মূলধন। যাঁর কাছে নিজের এই কবিআনার জানান দিয়েছিলাম, তিনি সেটাকে মেপেজুখে নেন নি। মেনে নিয়েছিলেন।”

রবীন্দ্রনাথ কতটা ইংরেজি আনার কাছে শিখেছিলেন আমাদের জানা নেই। তবে এটুকু জানা যায়, রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন আনা। রবীন্দ্রনাথের গান শুনে আনার মনে হয়েছিল, আমার মরণ দিনের থেকেও প্রাণ পেয়ে জেগে উঠতে পারি। তারই অনুরােধে রবীন্দ্রনাথ একটি নামও দিয়েছিলেন তাঁকে, নলিনী’। সেই সময়কার কয়েকটি গানে রবীন্দ্রনাথ নলিনী নামটা ব্যবহারও করেছেন। (শােন গাে নলিনী খােলাে আঁখি গানটি স্মরনীয়) রবীন্দ্রনাথ ও আনার সম্পর্কটি কেমন ছিল?

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,

“…আমি বেশ টের পেতাম যে ঘটবার মত কিছু একটা ঘটছে। কিন্তু হায়রে, সেই হওয়াটাকে উস্কে দেওয়ার দিকে আমার না ছিল কোননারকম তৎপরতা, না কোনাে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।…..শেষে একদিন বলল তেমনি আচমকাঃ ‘জানাে কোনাে মেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে যদি তার দস্তানা কেউ চুরি করতে পারে তবে তার অধিকার জন্মায় মেয়েটিকে চুমাে খাওয়ার?’ বলে খানিক বাদে আমার আরাম কেদারায় নেতিয়ে পড়ল নিদ্রাবেশে। ঘুম ভাঙতেই সে চাইল পাশে তার দস্তানার দিকে। একটিও কেউ চুরি করেনি।”

আনা বিশেষ ভাবে অনুরােধ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ যেন দাড়ি না রাখেন। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ সেই অনুরােধ রাখতে পারেন নি। কিন্তু সেই মেয়েটিকে তিনি ভােলেনও নি। এক জায়গায় তিনি সেই প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন, আমার জীবনে তারপর নানান অভিজ্ঞতার আলােছায়া খেলে গেছে বিধাতা ঘটিয়েছেন কত যে অঘটন—কিন্তু আমি একটা কথা বলতে পারি গৌরব করেঃ যে কোন মেয়ের ভালােবাসাকে আমি কখনও ভুলেও অবজ্ঞার চোখে দেখিনি—তা সে ভালােবাসা যে রকমই হােক না কেন। প্রতি মেয়ের স্নেহ বললা, প্রীতি বলাে, আমার মনে হয়েছে একটা প্রসাদ—favour/ কারণ আমি এটা বরাবরই উপলব্ধি করেছি যে প্রতি মেয়ের ভালােবাসা তা সে যে রকম ভালােবাসাই হােক না কেন আমাদের মনের বনে কিছু-না-কিছু আফোটা ফুল ফুটিয়ে রেখে যায় যে ফুল হয়ত পরে ঝরে যায় কিন্তু তার গন্ধ যায় না মিলিয়ে।

যাইহােক রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৮ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর ইংলন্ড যাত্রা করেন। কয়েকমাস পরে ডাঃ পান্ডুরঙ্গ দুই মেয়েকে নিয়ে কলকাতা আসেন, দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎও হয়।

প্রশান্ত কুমার পাল তার রবিজীবনীর ২য় খণ্ডে লিখেছেন,

“কিন্তু আমরা একথা ভাবতে প্রলুব্ধ হই যে, নিছক কলকাতা পরিভ্রমণ ও দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার তঁার সকন্যা কলকাতা আগমনের উদেশ্য ছিল না, ‘রবি-অনুরাগিনী’ আনার হৃদয় দৌর্বল্য দেখে কন্যা বৎসল ডঃ পান্ডুরঙ্গ হয়তাে সেই অনুরাগকে সার্থক করার জন্য বিশেষ কোন প্রস্তাব নিয়েই কলকাতা এসেছিলেন। অবশ্য এটি নিছক অনুমান, তাকে সপ্রমাণ করার মত কোনাে তথ্য আমাদের হাতে নেই।”

এই ঘটনার কিছুদিন পরই অবশ্য আনার বিয়ে হয়ে যায় বরােদা কলেজের উপাধ্যক্ষের সঙ্গে।

এদিকে লন্ডন যাবার জন্য জোড়াসাঁকো ত্যাগ করার পরই, কাদম্বরীর মধ্যে একটা শূন্যতা নেমে আসে। ঠিক এই সময়েই রবীন্দ্রনাথের বড় বােন ও বিখ্যাত কবি স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী, জানকীনাথ ঘােষালও ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য ইংলন্ডে যান। যাবার আগে, চার সন্তান সহ স্বর্ণকুমারীকে জোড়াসাঁকোতে রেখে যান। ছােট সন্তানটির নাম ছিল ঊর্মিলা, বয়স বছর পাঁচেক। কাদম্বরী যেন আকড়ে ধরলেন তাকে। সন্তানহীনা এক রমনী যেন একটা অবলম্বন পেলেন। ঊর্মিলাও নতুন মামী বলতে অজ্ঞান। একমাত্র ইস্কুলে যাবার সময়ই সে নিজের ভাইবােনদের সঙ্গে যেত, ফিরে এসে আবার নতুন মামীর স্নেহচ্ছায়ায়। কয়েক মাস কাদম্বরী দেবীর ভালই কাটল। অন্ততঃ রবিহীন থাকার যন্ত্রণায় তিনি কাতর, এমন কিছু মনে হল না। উর্মিলার খাওয়া পড়া থেকে সব দায়িত্বই স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছিলেন নিজের কাঁধে। কিন্তু ১৮৭৯ সালে ৩১শে ডিসেম্বর কাদম্বরীর ছাদের সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে নিচে পড়ে মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে তার মৃত্যু হয়।

কাদম্বরী আবার নিঃসঙ্গ হলেন—সঙ্গে এল অবসাদ। বিষন্নতাবোেধ এবং অপরাধবােধ। দেবেন্দ্রনাথের পুত্র-কন্যা-নাতি-নাত্নিদের কলরবে ঠাকুরবাড়ি যখন কলকাকলিতে মুখরিত, তখন কাদম্বরী বিষাদের সাগরে নিমজ্জিত।

সত্যেন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু বিখ্যাত ব্যারিস্টার তারকনাথ পালিত ব্রাইটনে রবীন্দ্রনাথের পড়াশুনায় সন্তুষ্ট না হয়ে তাকে লন্ডনে এনে প্রথমে একটি বাড়িতে একা থাকার বন্দোবস্ত করেন। কিছুদিন পর তাকে নিয়ে আসা হল মি. বার্কারের পরিবারে। তারপর তিনি যান টার্কিতে। কিছুদিন পর আবার লন্ডনে—সেটা জুন ১৮৭৯। এবার রবীন্দ্রনাথ আশ্রয় পেলেন ডাক্তার স্কট নামক একজন গৃহস্থের বাড়িতে। ডঃ স্কট, মিসেস স্কট তাঁদের ছয়জন ছেলেমেয়ে এবং কুকুর—এই ছিল পরিবারের সদস্যসংখ্যা। অবশ্য দু-তিনজন কাজের লােকও ছিল। এই পরিবারে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ ‘গৃহসুখ’ পান। ‘মিসেস স্কট আমাকে আপন ছেলের মতােই স্নেহ করিতেন’ (জীবনস্মৃতি)।

তিনি আরাে লিখেছেন,

“আমরা বলিয়া থাকি এবং আমিও তাহা বিশ্বাস করিতাম যে আমাদের দেশে পতিভক্তির একটা বিশিষ্টতা আছে, য়ুরােপে তাহা নাই। কিন্তু আমাদের দেশের সাধ্বী গৃহিনীর সঙ্গে মিসেস স্কটের আমি তাে বিশেষ পার্থক্য দেখি নাই। স্বামীর সেবায় তাহার সমস্ত মন ব্যাপৃত ছিল।”

বস্তুতঃ মাতৃস্নেহের পরিপূর্ণ আশ্বাস তিনি মিসেস স্কটের কাছেই পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই স্বীকারােক্তি দ্বিধাহীন। হবারই কথা। যে ছেলেটা শৈশবে মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, তিনি যদি মিসেস্ স্কটের মধ্যে সেই স্নেহ পেয়ে থাকেন, সেটা স্বীকার করতে দ্বিধাই বা থাকবে কেন?

এতদ্বারা এটাও কি বােঝা যায় না যে, রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে আর কোন রমনীর কাছ থেকে এই মাতৃস্নেহ পান নি? এবং যাঁরা বলেন, সারদাদেবীর মৃত্যুর পর কাদম্বরী দেবী রবীন্দ্রনাথকে মাতৃস্নেহে কাছে টেনে নিয়েছিলেন, তারা কিঞ্চিৎ অতিশয়ােক্তি করেছেন? যাইহােক এখানে পড়াকালীনই রবীন্দ্রনাথ হেনরি মরলির মত শিক্ষকের সান্নিধ্যে এসেছিলেন, যাঁর শিক্ষণ শৈলী—তার মনে গভীর দাগ কেটেছিল। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষকতার ওপর হেনরি মরলির ছাপ পড়ে।

স্কট পরিবারের দুজন মেয়েই রবীন্দ্রনাথকে ভালবাসতেন—যদিও রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে সেরকম কোন আচরণ বা আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় নি।

“কিন্তু য়ুরােপ-প্রবাসীর পত্রের’ ঘটা দেখে আমার পিতা ভাবলেন যে, ছেলেটা মেম বিয়েই করে না কি, তাড়াতাড়ি লিখে পাঠালেন, তােমার ঢের পড়াশুনা হয়েছে, ফিরে এসাে।” (পুণ্যস্মৃতি ও সীতাদেবী)।

রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে কলকাতা ফেরেন, ১৮৮০ সালের মার্চ মাসে। তার আগেই অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কবি-কাহিনী গ্রন্থরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পাট ও নীলের ব্যবসা বেশ লাভজনক হয়ে উঠেছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ‘অশ্রুমতী’ নাটকটি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন।

রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে কাদম্বরী দেবীর নন্দন কানন প্রায় শুকিয়ে যাবার অবস্থা হয়েছিল। এর একটা কারণ অবশ্য এই যে, অসুস্থতার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল অনুপস্থিত ছিলেন। প্রায় দুই বৎসর পর রবীন্দ্রনাথের ফিরে আসার কিছুদিন পরে বা আগেই জ্যোতিরিন্দ্র কাদম্বরীও ফিরে এলেন। ‘নন্দন কাননে’ আবার বসন্ত এল। আবার আনন্দ উৎসবে মুখরিত হয়ে উঠল ‘ভারতী’র দপ্তর বা নন্দন কানন। কিছুদিনের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তাে বটেই, বাংলা সাহিত্যের প্রথম গীতিনাট্য ‘মানময়ী’ অভিনীত হল। আর প্রধান তিনটি চরিত্রে অবতীর্ন হলেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কাদম্বরীদেবী এবং রবীন্দ্রনাথ। কিছুদিন পরই ‘মানময়ী’ কিঞ্চিৎ সংশােধিত হয়ে হ’ল, ‘পুনর্বসন্ত’—যথার্থ। নামকরণ।

ইংল্যাণ্ড থেকে কোন পরীক্ষা না দিয়েই রবীন্দ্রনাথকে ফিরে আসতে হয়েছিল কলকাতায়। সেও এক দুঃসময়কারণ সিভিল সার্ভিস বা ব্যারিস্টারি পাস না করেই। ফিরে আসার জন্য অনেক বক্রোক্তি শুনতে হয় রবীন্দ্রনাথকে। পুরাে ব্যাপারটা রবীন্দ্রনাথকে ব্যথা দিয়ে থাকবে, তাই পিতার কাছে অনুমতি চান আবার ইংল্যাণ্ড যাবার জন্য। দেবেন্দ্রনাথ অনুমতি দেন এই আশা পােষণ করে যে, সৎপথে থেকে কৃতকার্য হয়ে যথা সময়ে দেশে ফিরবে। রবীন্দ্রনাথ অনুমতি পান ১৮৮০ সালের আগষ্ট মাসে, যাবার কথা ছিল সেপ্টেম্বর মাসে।

কিন্তু হঠাই কোন এক অজ্ঞাত কারণে বিলেত যাওয়া বন্ধ হল। যেহেতু কারণটি অজ্ঞাত, তাই গুজবও অফুরন্ত। তবে প্রায় সব রবীন্দ্ৰজিজ্ঞাসুই মেনে নিয়েছেন ঐ সময়ে কাদম্বরী আত্মহত্যার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। আমরা জানি, কাদম্বরী দেবী মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্ত্রীকে নিয়ে বম্বের দিকে কোন পাহাড়ে গিয়েছিলেন। সেখানেও কাদম্বরী দেবী ভানুর অনুপস্থিতি অনুভব করেছিলেন।

এই সময়ে স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর ‘গাথা’ নামক বইটি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন—যদিও কোনদিন রবীন্দ্রনাথ দিদি স্বর্ণকুমারীকে কোন বই উৎসর্গ করেন নি।

গায়ক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের পরিচিতি ছিল। বিলেত থেকে ফেরার পর রবীন্দ্রনাথ সংগীতকার হিসেবে দেখা দিলেন। বাল্মিকী প্রতিভায় গীতিকার গায়ক এবং অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি সকলেই তার লেখা এবং অভিনয়ের প্রশংসা করেন।

১৮৮১ তে আবার রবীন্দ্রনাথের বিলাত যাত্রার দিন ঠিক হল। এবার সঙ্গী ভাগ্নে সত্যপ্রসাদ। সত্যপ্রসাদের বিলাত যাত্রার যৌক্তিকতা নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সন্দেহকে যথার্থ প্রমাণ করে পেট ব্যথার অজুহাতে সত্যপ্রসাদ মাদ্রাজ থেকে ফিরে আসেন, সঙ্গে বিরক্ত রবীন্দ্রনাথ।

এর কিছুদিন পরই রবীন্দ্রনাথের দুটো বই প্রকাশিত হয়েছিল : রুদ্রচন্দ্র এবং ভগ্নহৃদয়।

রুদ্রচন্দ্র একটি নাটিকা উপহার দেন ভাই জ্যোতিদাদাকে। ঐ সময় উৎসর্গ না বলে বলা হত উপহার। রবীন্দ্রনাথের জীবন গঠনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভূমিকা এই উপহারে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে মনে করে ঐ অংশটুকু তুলে দিলাম –

যাহা দিতে আসিয়াছি কিছু তাহা নহে ভাই!

কোথাও পাইনে খুঁজে যা তােমারে দিতে চাই!

আগ্রহে অধীর হয়ে ক্ষুদ্র উপহার লয়ে।

যে উচ্ছাসে আসিতেছি ছুটিয়া তােমার পাশ,

দেখাতে পারিলে তাহা পুরিত সকল আশ।

ছেলেবেলা হ’তে, ভাই, ধরিয়া আমারি হাত

অনুক্ষণ তুমি মােরে রাখিয়াছ সাথে সাথ।

তােমার স্নেহের ছায়ে কত না যতন করে।

কঠোর সংসার হতে আবরি রেখেছ মােরে।

সে স্নেহ-আশ্রয় ত্যজি যেতে হবে পরবাসে।

তাই বিদায়ের আগে এসেছি তােমার পাশে।

যতখানি ভালবাসি, তার মত কিছু নাই—

তবু যাহা সাধ্য ছিল যতনে এনেছি তাই।।

দ্বিতীয় বইটি গীতিকাব্য ভগ্নহৃদয়। উপহার দেওয়া হয়েছে শ্রীমতী ‘হে’-কে একটি দীর্ঘ কবিতার মাধ্যমে।

কে এই শ্ৰীমতী হে? ‘হে’ কি ‘হেমাঙ্গিনী’ না ‘হেকেটি’? যাইহােক, দুটোই অঙ্গুলি নির্দেশ করে কাদম্বরী দেবীকে। কাদম্বরী দেবীর ডাক নাম ছিল হেকেটি – রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য অন্তরঙ্গেরা এই নামে ডাকতেন।

প্রভাত কুমার মুখােপাধ্যায় লিখেছেন, আমরা শুনিয়াছি ‘হে’ কাদম্বরী দেবীর কোন ছদ্মনামের আদ্যক্ষর। কেহ কেহ বলেন, তাহার ডাক নাম ছিল ‘হেকেটি’—এক গ্রীক দেবী। অন্তরঙ্গেরা রহস্যচ্ছলে এই নামটিতে তাহাকে ডাকিতেন।

জগদীশ ভট্টাচার্য তার কবিমানসীর প্রথম খন্ডে ইংরেজি অভিধান দেখে বলেছেন,

“হেকেটি (Heacte, গ্রীক বানান Hekate) সম্পর্কে লেখা হয়েছে, ‘a mysterious goddess……having power over earth, heaven and sea.’

সজনীকান্ত দাস লিখেছেন,

‘হে’-কে কবিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি পাল্ট প্রশ্ন করিলেন, তােমার কি মনে হয়? বলিলাম, হেমাঙ্গিনী। ‘অলীকবাবু’তে আপনি অলীকবাবু ও কাদম্বরী দেবী হেমাঙ্গিনী সাজিয়াছিলেন। এই নামের আড়ালের সুযােগ আপনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বীকার করিলেন, ইহাই সত্য, অন্য সব অনুমান মিথ্যা।”

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতেই পারে, রবীন্দ্রনাথ সরাসরি নতুন বৌঠান না বলে রহস্য করতে গেলেন কেন? ‘ভগ্নহৃদয়ে’ তবু উপহার বা উৎসর্গে ‘শ্রীমতী হে’ বলে উল্লেখ করা হয়েছিল, অন্য যে সব বই কাদম্বরী দেবীকে উৎসর্গ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সেখানে কোন সম্বােধনই ছিল না। কিন্তু অন্যান্যদের যখন উৎসর্গ করেছেন কোন বই, সেখানে নাম উল্লেখ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরী দেবীর সম্পর্ক নিয়ে এই যে কৌতুহল রবীন্দ্র জিজ্ঞাসুদের, তার বীজ রবীন্দ্রনাথই রােপন করেন নি?

মােরান সাহেবের বাগানে রবীন্দ্রনাথ কয়েকমাস জ্যোতিদা এবং নতুন বৌঠানের সঙ্গে কাটান। এই সময়টুকু নিয়েই যত জল্পনা—যত কৌতুহল। কতদিন ছিলেন এখানে? নানা মুনির নানা মত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—পাঁচ সাত মাস। জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন, এক বছর। প্রশান্ত কুমার পাল বলেছেন, এই বাগান বাড়িতে কতদিন ছিলেন, বলা যাবে না। আবার অন্যত্র বলেছেন, মােরাম সাহেবের বাগানে রবীন্দ্রনাথ যে কয়টি মাস জ্যোতিরিন্দ্র ও কাদম্বরীর সঙ্গে বাস করেছিলেন……. নিত্যপ্রিয় ঘােষও বলেছেন, পাঁচ-সাত মাস। আরেকটি সূত্র বলে, মে থেকে নভেম্বর—ছ’ মাস।

তবে যতদিনই থাকুন, তার সুখস্মৃতি রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন বহন করেছেন। আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ করা পূর্ণ বিকশিত পদ্মফুলের মতাে একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কখনাে বা ঘনঘাের বর্ষার দিনে হারমােনিয়ম-যন্ত্র যােগে বিদ্যাপতির ‘ভরা বাদর মাহ ভাদর’—পদটিতে মনের মতাে সুর বসাইয়া বর্ষার রাগিনী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিপাত মুখরিত জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন খ্যাপার মতাে কাটাইয়া দিতাম, কখনাে বা সূর্যাস্তের সময় আমরা নৌকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম—জ্যোতিদাদা বেহালা বাজাইতেন, আমি গান গাহিতাম, পূরবী রাগিনী হইতে আরম্ভ করিয়া যখন বেহাগে গিয়া পৌঁছিতাম তখন পশ্চিমতটের আকাশে সােনার কারখানা একবারে নিঃশেষে দেউলে হইয়া গিয়া পূৰ্বান্ত হইতে চাদ উঠিয়া আসিত। আমরা যখন বাগানের ঘাটে ফিরিয়া আসিয়া নদীতীরের ছাদটার উপরে বিছানা করিয়া বসিতাম তখন জলেস্থলে শুভ্রশান্ত নদীতে নৌকা প্রায় নাই, তীরের বনরেখা অন্ধকারে নিবিড় নদীর তরঙ্গহীন প্রবাহের উপর আলাে ঝিকঝিক করিতেছে। (জীবনস্মৃতি)।

‘রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে চন্দননগরের স্থান’ সম্পর্কে হরিহর শেঠ হয়ত একটু বেশিই বলে ফেলেছেন,

“যেমন বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভে গয়া, শ্রীরামকৃষ্ণের সিদ্ধিলাভে দক্ষিণেশ্বর, তেমনি রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের উন্মেষে চন্দননগর ধন্য হয়েছে।”

রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন এবং তাঁর রচনাকাল লক্ষ্য করলে আমরা জানতে পারব, সেই সময়েই যেন লেখার বান ডেকেছিল। শুধু ‘সন্ধ্যাসংগীত’ নয়নানা প্রবন্ধ, কবিতা, উপন্যাস এই সময়ের লেখা। এই লেখাগুলাের গুণগত মান নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনেই একটা প্রশ্ন ছিল। আবার অন্যদিক থেকে একটা আত্মতৃপ্তিও ছিল। ‘ছেলের প্রতি মা-বাপের প্রথম যে আনন্দ সে ছেলে সুন্দর বলিয়া নহে, ছেলে যথার্থই আমার বলিয়া।’ কথাটা অনুধাবনযােগ্য এই কারণে পরােক্ষে হলেও রবীন্দ্রনাথের কথায় এটা বােঝা গেল, এতদিন তার লেখাগুলােতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল না। কারণ ‘আমার সঙ্গীরা যে সব কবিতা ভালােবাসিতেন ও তাহাদের নিকট খ্যাতি পাইবার ইচ্ছায় মন স্বভাবতঃই যে সব কবিতার ছাঁচে লিখিবার চেষ্টা করিত, বােধ করি তাহারা দূরে যাইতেই আপনা আপনি সেই সকল কবিতার শাসন হইতে আমার চিত্ত মুক্তি লাভ করিল।’ জীবনস্মৃতিরই আরেক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। আমার কাব্য লেখার ইতিহাসের মধ্যে এই সময়টাই আমার পক্ষে সকলের চেয়ে স্মরনীয়। কাব্য হিসাবে সন্ধ্যাসংগীতের মূল্য বেশি না হইতে পারে। উহার কবিতাগুলি যথেষ্ট কাচা। উহার ছন্দ-ভাষা-ভাবমূর্তি ধরিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই। উহার গুণের মধ্যে এই যে, আমি হঠাৎ একদিন আপনার ভরসায় যা-খুশি-তাই লিখিয়া গিয়াছি। সুতরাং সে-লেখাটার মূল্য না থাকিতে পারে কিন্তু খুশিটার মূল্য আছে।

কিন্তু লেখাটার মূল্যই বা কম কিসে? জীবনস্মৃতিতে উনিই তাে লিখেছেন, সন্ধ্যাসংগীতের জন্ম হইলে পর সূতিকাগৃহে উচ্চস্বরে শাঁখ বাজে নাই বটে কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যে তাহাকে আদর করিয়া লয় নাই, তাহা নহে। …রমেশ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ সভায় দ্বারের কাছে বঙ্কিমবাবু দাঁড়াইয়া ছিলেন, রমেশবাবুর গলায় মালা পরাইতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময় আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি সে মালা আমার গলায় দিয়া বলিলেন,

“এ মালা ইহারই প্রাপ্য রমেশ, তুমি সন্ধ্যাসংগীত পড়িয়াছ?”

তিনি বলিলেন, না। তখন বঙ্কিমবাবু সন্ধ্যা সংগীতের কোন কবিতা সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিলেন তাহাতে আমি পুরস্কৃত হইয়াছিলাম।

আগেই উল্লেখ করেছি, কবিতা ছাড়াও এই সময় রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলাে প্রবন্ধ লেখেন। তার মধ্যে উল্লেখযােগ্য বিবিধ প্রসঙ্গ। জগদীশ ভট্টাচার্য তাঁর কবি মানসীর ১ম খণ্ডে বলেছেন,

“বিবিধ প্রবন্ধ মূলত সন্ধ্যাসংগীত পর্বের কবিমানসের কড়চা। সন্ধ্যা সংগীতে যে মান-অভিমান রাগ-অনুরাগের দ্বন্দ্বে কবিচিত্ত আন্দোলিত হয়েছে, বিবিধ প্রসঙ্গ যেন তারই সহজবােধ্য গদ্য ভাষ্য।”

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ইহা একটি মনের কিছুদিনকার ইতিহাস মাত্র।…

আমার হৃদয়ে প্রত্যহ যা জন্মিয়াছে, যাহা ফুটিয়াছে তাহা পাতার মত ফুলের মত তােমাদের সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিলাম। ইহারা আমার মনের পােষণ কার্যের সহায়তা করিয়াছে, তােমাদেরও হয়তাে কাজে লাগিতে পারে।

সন্ধ্যাসংগীত বা বিবিধ প্রবন্ধ পড়লে বােঝা যায়, ‘একটি মনের কিছু দিনের ইতিহাসে’ কোন নারী জড়িত আছে। হতেই পারে সেটা ‘অঙ্গসঙ্গবিহীন’ বা ‘অঙ্গ স্পর্শবিহীন’—কিন্তু সেটা যে প্রেম এ ব্যাপারে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই।

কিন্তু নিত্যপ্রিয় ঘােষ সন্দেহ করা দূরে থাক, স্বীকারই করেন না যে, রবীন্দ্রনাথ ও কাদম্বরীর মধ্যে প্রেম ছিল। বিভিন্ন কবিতা বা গান যে রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরীকে উদ্দেশ্য করেই লিখেছেন তাও স্বীকার করেন নি নিত্যপ্রিয় তাঁর ‘স্নেহের ভিখারী’-তে। বােঝাই যায় নিত্যপ্রিয়র কবি প্রীতি স্বাভাবিকের তুলনায় একটু বেশি। অথচ তপােব্ৰত ঘােষ, ‘রবীন্দ্ৰজিজ্ঞাসুর ডায়েরি’তে লিখেছেন,

“নিত্য-প্রিয়র রবীন্দ্রনাথ নামতে নামতে শেষে ডাকঘরের হরকরা বইয়ে (১৯৮৫) সুইডেনের যুবরাজের সঙ্গে নিজের পরিচয় ভাঙিয়ে নোবেল পুরস্কারের জন্য গােপনে তদ্বির করেন। মনে আছে সে সময়ে এই রবীন্দ্রযুবরাজ কাণ্ড নিয়ে শুধু বাংলায় নয় ইংরেজিতেও প্রচার চালিয়ে নিত্যপ্রিয় হুলুস্থুল বাধিয়েছিলেন।”

যদিও পরবর্তীকালে রবিজীবনীর ষষ্ঠ খণ্ডে প্রমাণিত হয়েছে যে, “অভিযােগটি সর্বৈব মিথ্যা।”

রবীন্দ্রনাথ নিজেকে কাদম্বরী দেবীর ‘স্নেহের ভিখারি’ বলেছেন। নিত্যপ্রিয় এই ‘স্নেহের’ মানে করেছেন একরকম—কিন্তু তপােব্রত ঘােষ বা শুভেন্দু দাশমুন্সির মত ভিন্ন। একেবারে অভিধান থেকে স্নেহ শব্দের মানে বার করলেন—বিশেষ্য ‘স্নেহ’ শব্দের প্রধান আর প্রথম অর্থই হল—প্রেম, প্রীতি, প্রিয়তা হার্দ। ক্রিয়াপদ স্নেহকরা মানে হল, ভালােবাসা, প্রীতিকরা। এমন কি রবীন্দ্রনাথের স্নেহগ্রাম কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শুভেন্দু দাশমুন্সি দেখিয়েছিলেন—স্নেহের অর্থ প্রেমঃ “দুইখানি স্নেহস্ফুট স্তনের ছায়ায়। কিশাের প্রেমের মৃদু প্রদোষ কিরণে/আনত আঁখির তলে রাখিবে আমায়।”

সুতরাং বলা যেতেই পারে, রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরী দেবীকে ভালােবাসতেন। তা হলে সেটা কখনাে প্রকাশ্যে স্বীকার করেন নি কেন?

তপােব্রত ঘােষ তার রবীন্দ্র জিজ্ঞাসুর ডায়েরিতে বলেছেন,

“স্পষ্টোচ্চারিত ভাষায় কাদম্বরীর প্রতি নিজের প্রেমানুভূতিকে প্রকাশ করাটা এই দেশের এবং এই কালের একজন সামাজিক মানুষ হিসেবে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে একেবারে অসম্ভব ছিল।”

হেমন্তবালা দেবীর রবীন্দ্রস্মৃতির গােড়াতেই “যাকে ভালবাসতেন কে তিনি?” এই প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ পাল্ট প্রশ্ন করেছিলেন, “যা বলার নয় তা কেমন করে বলব?”

তপােব্রত ঘােষ আরাে লিখেছেন, কিন্তু প্রকাশ ধর্মই যেহেতু কবি ধর্ম, তাই এ হেন ভাবাবস্থাতেও রবীন্দ্রনাথ কবিতায় লিখেছেন—

‘মাের মুখে পেলে তােমার আভাস

কতজনে কত করে পরিহাস,

পাছে সে না পারি সহিতে

নানা ছলে তাই ডাকি যে তােমায়’

কেহ কিছু নারে কহিতে। অন্য এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরাকে লিখেছিলেন, জীবনে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচরণ করা যায়। কিন্তু কবিতায় কখনাে মিথ্যা বলিনে— সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থল।

এখানে রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন, ব্যক্তিজীবনে যদিও বা কোন মিথ্যাচরণ করে থাকেন—অর্থাৎ কাদম্বরীর প্রতি প্রেমকে স্বীকৃতী না দিয়ে থাকেন, সাহিত্যে কিছু লুকোন নি, কখনাে মিথ্যা বলেন নি।

‘য়ুরােপ প্রবাসীর পত্র’ বইটি উৎসর্গ করা হয় জ্যোতিদাকে। ‘ইংলন্ডে যাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক মনে পড়িত তাহারই হস্তে এই পুস্তকটি সমর্পন করিলাম। স্নেহভাজন রবি।’

অনেকের মত, পরােক্ষে রবীন্দ্রনাথ নতুন বৌঠানকেই উৎসর্গ করেছেন কারণ তাঁকে সর্বাপেক্ষা অধিক মনে পড়ত। জগদীশ ভট্টাচার্য এই দলে ছিলেন।

কিন্তু প্রশান্ত কুমার পালের মতামত হল, এই ধরনের জল্পনার বিশেষ প্রয়ােজন আছে বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের জীবন গঠনে জ্যোতিরিন্দ্র নাথের ভূমিকাটি প্রকাশ পেয়েছে—একথা মেনে নিতে অসুবিধে হবার কথা নয়। আমরা এই মতকে সমর্থন করছি।

মােরান সাহেবের বাগানে কিছুদিন থাকার পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১০ নং সদরস্ট্রীটের ভাড়া বাড়িতে আসেন। বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথ এখানেও তার জ্যোতিদাদা ও নতুন বৌঠানের সঙ্গী হন। এখানেই একদিন সকালে, ‘নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ’ কবিতাটা নির্ঝরের মতােই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল।’ (জীবনস্মৃতি) অন্য জায়গায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, একটি অপূর্ব অদ্ভুত হৃদয় স্ফুর্তির দিনে ‘নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ’ লিখিয়াছিলাম কিন্তু সে দিন কে জানিত এই কবিতায় আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা লেখা হইতেছে।

‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ কবিতার নেপথ্য গল্প আমরা পাই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম আলাের প্রথম পর্বেঃ

সারাদিন ধরে লিখে গেল রবি। মাঝে কাদম্বরী তার ঘরে এসে কয়েকবার উকি দিয়ে গেছেন, রবি লক্ষ করেনি। সে আজ খেতে যায় নি, প্লেটে করে কিছু ফল মিষ্টি কেউ রেখে গেছে তার সামনে, সে তার থেকেও খেয়েছে সামান্যই। সে কয়েকলাইন লিখছে, খাচ্ছে, বার বার পাঠ করছে সেই লাইনগুলাে, অবার লিখছে।

বিকেলের দিকে কাদম্বরী গা ধুয়ে সাজগােজ করে এসে মৃদুস্বরে ডাকলেন তাকে। রবি সাড়া দিল না।

কাদম্বরী কাছে এসে বললেন, কত কী লিখছ? এবার ওঠো। শরীর খারাপ হবে যে।

রবি অন্যমনস্কভাবে বলল, না।।

কাদম্বরী রাগ করে বললেন, রবি এবার আমি তােমার খাতা কেড়ে নেব কিন্তু! রবি ফিরেও তাকাল না। কিছু বলল না।

কাদম্বরী এবারে একটা পেন্সিল তুলে নিয়ে কবির লেখার পাশে আঁকিবুকি কেটে দিলেন।

রবি বলল, আঃ কি হচ্ছে?

কাদম্বরী বললেন, রবি, তুমি সারাদিন মাথা গুঁজে পড়ে থাকবে। এটা আমার মােটেই ভালাে লাগছে না। তুমি ওঠো। না হলে সব লেখা কাটাকুটি করে দেব বলছি!

রবি কয়েকবার মাথা ঝাকুনি দিল। তারপর উঠে বসে বলল, নতুন বউঠান, কী লিখেছি শুনবে? এটার নাম ‘নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ’।

কাদম্বরী বললেন, হ্যাঁ, শােনাও। তারপর তুমি স্নান করে পােশাক বদলাবে। আমরা আজও ছাতে গিয়ে বসব।

রবি পড়ল, প্রথম চার লাইন

আজি এ প্রভাতে

প্রভাতে বিহগে

কি গান গাইল রে!

অতি দূর দূর আকাশ হইতে

ভাসিয়া আইল রে!

এইটুকু পড়েই মুখ তুলে তাকিয়ে রবি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করল কেমন লাগছে?

কাদম্বরী ঈষৎ ভুরু কোঁচকালেন। ধীরে মাথা দুলিয়ে বললেন, তেমন ভালাে লাগছে তাে। ‘ভাসিয়া আইল রে’, এটা যেন শেল বিধল। গভীর প্রত্যাশা নিয়ে শােনাতে শুরু করেছিল। তার দৃঢ় ধারণা, এ কবিতা একেবারে অন্যরকম। তার নবজন্মের কবিতা।

সে ফ্যাকাসে গলায় বলল, তােমার ভাল লাগছে না? নতুন বউঠান, এ কবিতা আমি চেষ্টা করে লিখছি না। আপনা আপনি বেরিয়ে আসছে ভেতর থেকে।

কাদম্বরী নিচু গলায় বললেন, আপনা-আপনি বেরিয়ে এলেই কি ভালাে কবিতা হয়? কবিতা তাে একটা নির্মাণের ব্যাপার, তাই না? আমি অবশ্য কিছুই বুঝি না। রবি গম্ভীর হয়ে আবার পড়তে শুরু করল—

না জানি কেমনে পশিল হেথায়

পথ হারা তার একটি তান,

আঁধার গুহায় ভ্রমিয়া ভ্ৰমিয়া,

আকুল হইয়া কাঁদিয়া কাদিয়া

ছুঁয়েছে আমার প্রাণ……

রবি আবার মুখ তুলল।

কাদম্বরী অপরাধীর মতন মুখ করে বললেন, কী জানি, আমি এতে নতুনত্ব কিছু পাচ্ছি না। হয়তাে আমার বােঝার ভুল রবির মাথায় রাগ চড়ে গেল। কাদম্বরীর দিকে সে এমন রক্তচক্ষে কখনও তাকায় নি। তার মনে হল, এ রমনী কিছু কবিতা বােঝে না। একে আর শুনিয়ে কি হবে? নাঃ আর কোনও দিন সে নতুন বৌঠানকে তার কবিতা শােনাবে না।

কাদম্বরী ঝুঁকে রবির গা ছুঁয়ে মিনতি করে বললেন, রবি, তুমি রাগ করেছ? আর একটু পড়াে—

রবি এবার অনেকটা বাদ দিয়ে চিৎকার করে পড়তে লাগল ।

আজি এ প্রভাতে রবির কর

কেমনে পশিল প্রাণের পর

কেমনে পশিল গুহার আঁধারে

প্রভাত পাখির গান।

জানি কেন রে এতদিন পর

জাগিয়া উঠিল প্রাণ..

কাদম্বরী বললেন, বাঃ এই জায়গাটা ভালাে লাগছে, সত্যি বেশ ভালা লাগছে। রবি পড়ে যেতে লাগল প্রায় গর্জনের স্বরেঃ

জাগিয়া উঠিছে প্রাণ ও

রে উথলি উঠেছে বারি

ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ

রুধিয়া রাখিতে নারি।

থর থর করি কাঁপিছে ভূধর।

শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে

ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল

গরজি উঠিছে দারুণ রােষে…..

কাদম্বরী রীতিমতন ভয় পেয়ে কবির একটা হাত চেপে ধরে আর্ত গলায় বলে উঠলেন, রবি, রবি, থামাে। তােমার আজ কি হয়েছে রবি?

রবি থেমে গেল। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। থমথমে মুখ, উষ্ণ শ্বাস।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল, নতুন বউঠান, আজ আমার ঘাের লেগেছে। কিসের ঘাের তা জানি না। আমি যেন আর আমাতে নাই।’

শুধু মােরান সাহেবের বাগানে বা সদর স্ত্রীটেই নয়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যেখানেই সস্ত্রীক গেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সঙ্গী হয়েছেন।

এমনকি কাদম্বরী দেবী এই সময় অসুস্থ হয়ে পড়ায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্ত্রীকে নিয়ে হাওয়া বদলের জন্য দার্জিলিং যেতে মনস্থ করেন। কারণ তার মনে হত হাওয়া বদল করলেই শরীর সুস্থ হবে। যাই হােক, দার্জিলিং যাবার সময় দেখা গেল, রবীন্দ্রনাথ তাদের সঙ্গী। পরবর্তীকালে, জ্যোতিদম্পতি যখন কারােয়ায় যান, তখনও রবীন্দ্রনাথ তাদের সঙ্গী।

‘প্রভাত সংগীত’ কাব্যটি রবীন্দ্রনাথ দশ বছরের ভাইঝি ইন্দিরা দেবীকে উৎসর্গ করেন এবং এই উৎসর্গ পত্রও অনেকের ভ্রু কুঞ্চিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : ….আর একজন যে আমার পাশে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে মনে পড়ে, সে যে আমার খাতায় আমার কবিতার পার্শ্বে হিজিবিজি কাটিয়া দিয়াছিল, সেইটে দেখিয়া আমার চোখে জল আসে। সেই ত যথার্থ কবিতা লিখিয়াছিল। তাহার সেই অর্থপূর্ণ হিজিবিজি ছাপা হইল না, আর আমার রচিত একটা গােটাকতক অর্থহীন হিজিবিজি ছাপা হইয়া গেল। বিভিন্ন সময় অনেকগুলাে কবিতা লিখবার সময় যিনি রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে ছিলেন, তিনি আর কেউ নয়—কাদম্বরী দেবী।

রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হয় ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসের নয় তারিখে। ইন্দিরা দেবীর বর্ণনা অনুসারে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কাদম্বরী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী, রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে বালিকা ইন্দিরাদেবী ও তার ভাই কণে দেখতে গিয়েছিলেন যশােরে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও কোন পাত্রী পছন্দ হল না। অগত্যা জোড়াসাঁকোর কাছারির একজন কর্মচারির কণ্যাকেই মনােনীত করা হল।

এরপর কাদম্বরী দেবী আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে, বিয়েতে উপস্থিত থাকতে পারেন নি। জ্ঞানদানন্দিনীর তত্ত্বাবধানেই সবকিছু সম্পন্ন হয়—অত্যন্ত অনাড়ম্বর ভাবে।

এই বিয়ে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অনেকটাই নিস্পৃহ ছিলেন। সে কথা নিজেও বলেছেন মৈত্রেয়ী দেবীকে, ‘আমার বিয়ের কোন গল্প নেই।’ বৌঠানরা যখন বড় বেশি পীড়াপীড়ি শুরু করলেন, আমি বল্লুম, ‘তােমরা যা হয় কর, আমার কোন মতামত নেই।’

রবীন্দ্রনাথের এই নিস্পৃহতার অনেক কারণ থাকতে পারে, যেমন, বিয়ে করার জন্য পিতার চাপ ছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতে বেশ নাম করেছেন। অথচ পাত্রী নির্বাচন করা হয়েছে এমন একজনকে, যার বয়স বড় জোর দশ বছর এবং যিনি প্রায় অশিক্ষিতা। মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথ আনা তড়খড় বা স্কট তনয়ার ভালবাসা পেয়েছিলেন। তৃতীয় কারণ ঐ সময়টাতে আমরা দেখতে পাই, রবীন্দ্রনাথ ও কাদম্বরীর সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ ছিল প্রভাত সংগীত কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে তার লেখা পড়লেই বােঝা যায়।

যাইহােক অত্যন্ত সাদামাঠা ভাবে যেভাবে বিবাহ কার্যটি সমাধা হয়েছিল, তা কিঞ্চিত অভূতপূর্ব। বিশেষ করে ঠাকুর বাড়ির অন্যান্য ছেলেদের বিয়ের কথা এবং ঐ বয়সেই যথেষ্ট খ্যাতিলাভের কথা (রবীন্দ্রনাথের) মনে রাখলে—একথা বলতেই হবে।

রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীর নাম ছিল ভবতারিনী, বিয়ের পর রাখা হল মৃণালিনী। বিয়ের পর মাত্র কয়েকদিন মৃণালিনী জোড়াসাঁকোয় ছিলেন। তারপর জ্ঞানদানন্দিনীর কাছে চলে যান। সেখানে বিশেষতঃ জ্ঞানদানন্দিনীর আগ্রহে মৃণালিনীকে লরেটো হাউসে স্কুলে পাঠাননা হয় লেখাপড়া শিখতে।

যদিও রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয়ী দেবীকে বলেছিলেন, আমার বিয়ের কোন গল্প নেই। মৈত্রেয়ী দেবী ‘মংপুতে রবীন্দ্রনাথ’ বইটিতে একটি মজার ঘটনা উল্লেখ করেছেন, জাননা একবার আমার একটি বিদেশী অর্থাৎ অন্য province (? মাদ্রাজ)-এর মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল। সে এক পয়সাওয়ালা লােকের মেয়ে, জমিদার আর কি, বড়গােছের। সাতলক্ষ টাকার উত্তরাধিকারিনী সে। আমরা কয়েকজন গেলুম মেয়ে দেখতে, দুটি অল্পবয়সী মেয়ে এসে বসলেন—একটি নেহাৎ সাদাসিদে, জড়ভরতের মত এক কোণে বসে রইল, আর একটি যেমন সুন্দরী, তেমনি চটপটে। চমৎকার তার স্মার্টনেস্। একটু জড়তা নেই, বিশুদ্ধ ইংরেজি উচ্চারণ। পিয়ানাে বাজালে ভালাে—তারপর music সম্বন্ধে আলােচনা শুরু হল। আমি ভাবলুন এ আর কথা কি? এখন পেলে হয়! এমন সময় বাড়ির কর্তা ঘরে ঢুকলেন। বয়েস হয়েছে, কিন্তু সৌখিন লােক। ঢুকেই পরিচয় করিয়ে দিলেন মেয়েদের সঙ্গে সুন্দরী মেয়েটিকে দেখিয়ে বল্লেন, ‘Here is my wife’ এবং জড়ভরতটিকে দেখিয়ে ‘Here is my daughter’!…আমরা আর করব কি, পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে চুপ করেই রইলুম।

অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ একই প্রসঙ্গে বলেছেন,

“সে বিয়ে যদি করতুম তা হলে কি আর আজ কাছে দাঁড়াতে পারতে? সাত লাখ টাকা আয়ের জমিদারির মালিক হয়ে, কানে হীরের কুন্ডল পরে মাদ্রাজে বসে থাকতুম, তা না এখন two ends meet করতে পারিনে, বসে বসে কবিতা লিখছি।” …“যা হােক, হলে এমনই কি মন্দ হত। মেয়ে যেমনই হােক না কেন, সাত লক্ষ টাকা থাকলে বিশ্বভারতীর জন্য ত’ এ হাঙ্গ মা হত না। তবে শুনেছি, সে মেয়ে নাকি বিয়ের বছর দুই পরেই বিধবা হয়। তাই ভাবি ভালই হয়েছে। কারণ স্ত্রী বিধবা হলে আবার প্রাণ রাখা শক্ত।”

রবীন্দ্রনাথের বিয়ের কিছুদিন পরে অর্থাৎ ১৮৮৪ সালের প্রথম দিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জাহাজী ব্যবসার সূত্রপাত হয়। আমরা জানি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রাণশক্তি ছিল প্রচুর। একই সঙ্গে তিনি অনেক কিছু করতেন। পাটের ব্যবসায় তিনি মার খেলেও, নীল চাষে প্রচুর লাভ করেছিলেন। কৃত্রিম রাসায়নিক উপায়ে নীল আবিস্কৃত হওয়ায় যখন নীল চাষ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জমানাে টাকা দিয়ে এই জাহাজী ব্যবসা শুরু করেন। এ সম্পর্কে প্রশান্ত কুমার পাল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাঁর রবিজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে। কিন্তু আমরা রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির উল্লেখ করবঃ

কাগজে কী একটা বিজ্ঞাপন দেখিয়া একদিন মধ্যাহ্নে জ্যোতিদাদা নিলামে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া খবর দিলেন যে, তিনি সাত হাজার টাকা দিয়া একটা জাহাজের খােল কিনিয়াছেন। এখন ইহার উপরে এঞ্জিন জুড়িয়া কামরা তৈরি করিয়া একটা পুরা জাহাজ নির্মাণ করিতে হইবে।

দেশের লােকেরা কলম চালায়, রসনা চালায় কিন্তু জাহাজ চালায় না, বােধ করি এই ক্ষোভ তাহার মনে ছিল। দেশে দেশলাই কাঠি জ্বালাইবার জন্য তিনি একদিন চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেশলাই কাঠি অনেক ঘর্ষণেও জ্বলে নাই, দেশে তাঁতের কল চালাইবার জন্যও তাহার উৎসাহ ছিল কিন্তু সেই তাতের কল একটিমাত্র গামছা প্রসব করিয়া তাহার পর হইতে স্তব্ধ হইয়া আছে। তাহার পরে স্বদেশী চেষ্টায় জাহাজ চালাইবার জন্য তিনি হঠাৎ একটা শূন্য খােল কিনিলেন। সে খােল একদা ভরতি হইয়া উঠিল শুধু কেবল এঞ্জিনে এবং কামরায় নহে ঋণে এবং সর্বনাশে। …পৃথিবীতে এইরূপ বেহিসাবি অধ্যবসায়ী লােকেরাই দেশের কর্মক্ষেত্রের উপর দিয়া বারংবার নিষ্ফল অধ্যবসায়ের বন্যা বহাইয়া দিতে থাকেন, সে-বন্যা হঠাৎ আসে এবং হঠাৎ চলিয়া, যায়, কিন্তু তাহার স্তরে স্তরে যে-পলি রাখিয়া চলে তাহাতেই দেশের মাটিকে প্রাণপূর্ণ করিয়া তােলে—তাহার পর ফসলের দিন যখন আসে তখন তাহাদের কথা কাহারও মনে থাকে না বটে, কিন্তু সমস্ত জীবন যাঁহারা ক্ষতি বহন করিয়াই আসিয়াছেন, মৃত্যুর পরবর্তী এই ক্ষতিটুকু তাহারা অনায়াসে স্বীকার করিতে পারিবেন।

ইতিপূর্বে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম আলাের প্রথম পর্বে বর্ণিত, ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ কবিতাটি লেখার নেপথ্য গল্প উল্লেখ করেছি। ঐ গল্পে বর্ণিত কবিতার সঙ্গে সঞ্চয়িতার কবিতার অনেক পার্থক্য আছে, তাই সঞ্চয়িতার সন্নিবেশিত নিঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটি এখানে উদ্ধৃতি করে রবীন্দ্রনাথের বিবাহােত্তর জীবনে ফিরে আসব?

আজি এ প্রভাবে রবির কর

কেমনে পশিল প্রাণের’ পর,

কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত পাখির গান!

জানি কেনরে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ!

জাগিয়া উঠিছে প্রাণ,

ওরে উথলি উঠেছে বারি,

ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।

থর থর করি কাঁপিছে ভূধর

শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে,

ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল

গরজি উঠিছে দারুণ রােষে।

হেথায় হােথায় পাগলের প্রায়

ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়

বাহিরেতে চায়, দেখিতে না পায় কোথায় কারার দ্বার।

কে কেনরে বিধাতা পাষাণ হেন,

চারিদিকে তার বাঁধন কেন!

ভারে হৃদয়, ভাঙুরে বাঁধন,

সাধ রে আজিকে প্রাণের সাধন,

লহরীর’ পরে লহরী তুলিয়া

আঘাতের’ পরে আঘাত কর।

মাতিয়া যখন উঠেছে পরান

কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ!

উথলি যখন উঠেছে বাসনা

জগতে তখন কিসের ডর!

আমি ঢালিব করুণা ধারা,

আমি ভাঙিব পাষাণ কারা,

আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া

আকুল পাগল-পারা।

কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,

রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিবরে পরাণ ঢালি।

শিখর হইতে শিখরে ছুটিব

ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,

হেসে খল খল গেয়ে কলকল তালে তালে দিব তালি।

এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মাের,

এত সুখ আছে, এত সাধ আছে—প্রাণ হয়ে আছে ভাের।

কী জানি কী হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ—

দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।

ওরে চারিদিকে মাের

একী কারাগার ঘাের

ভাঙ ভাঙ ভাঙ কারা, আঘাতে আঘাত কর।

ওরে আজ কী গান গেয়েছে পাখি,

এসেছে রবির কর।।

১৮৮৪ সাল, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের বিবাহিত জীবনের প্রথম বছর ভাল ভাবেই শুরু হয়। এদিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর নতুন ব্যবসা নিয়ে মেতে উঠেছেন। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যচর্চা করছেন নিরলস গতিতে। নববর্ষ উৎসবে গাইবার জন্য যে কটি গান রচনা করেন, তাতে শােনা যায় আশার বাণী। ঠিক সেই সময়, অর্থাৎ ১৮৮৪ সালের ১৯শে এপ্রিল ঠাকুর পরিবারে যেন কালবৈশাখীর ঝড় উঠল। রবীন্দ্রনাথের জীবনের ধ্রুবতারা ঠাকুরবাড়িতে আধুনিকতার মুক্ত হাওয়া যাঁরা এনেছিলেন, তাদের অন্যতম, সব লােকলজ্জাকে তুচ্ছ করে যিনি স্বামীর পাশাপাশি চিৎপুরের রাস্তায় এবং গড়ের মাঠে ঘােড়া ছুটিয়ে যেতেন, জোড়াসাঁকোর তিনতলায় যিনি নন্দন কানন বানিয়েছিলেন, ‘ভারতী’ গােষ্ঠীর মুক্ষীরানী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী এবং রবীন্দ্রনাথের নতুন বৌঠান, কাদম্বরী দেবী চলে গেলেন। নিজের জীবনের পঁচিশ বছরও পূর্ণ হতে না দিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন। শরৎকুমারী যথার্থই বলেছেন, ফুলের তােড়ার ফুলগুলিই সবাই দেখিতে পায়, যে বাঁধনে তাহা বাঁধা থাকে, তাহার অস্তিত্বও কেউ জানিতে পারে না। মহর্ষি পরিবারের গৃহলক্ষ্মী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী ছিলেন এই বাঁধন।

কাদম্বরী দেবী কবে মারা যান এ নিয়ে মতান্তর আছে। এক্ষেত্রে আমরা প্রশান্ত কুমার পালের ব্যাখ্যা গ্রহণ করব; তিনি রবিজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে বলেছেন, অনুমান করা যায় ৮ ও ৯ বৈশাখ (১৯ ও ২০শে এপ্রিল) ডাক্তাররা তাঁর জীবন রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সম্ভবতঃ ৯ বৈশাখ (২০শে এপ্রিল) রাত্রে বা ১০ই বৈশাখ (২১শে এপ্রিল) প্রভাতে তার জীবনাবসান ঘটে।

এই মৃত্যু আমাদের কিছু প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় সেগুলাে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলােচনা করব। আপাততঃ মনােনিবেশ করি ঠাকুর বাড়ির লোেকদের কিছু অদ্ভুত আচরণের দিকে।

যেহেতু মৃত্যুটা ছিল আত্মহত্যাজনিত, আইনতঃ পুলিশকে জানানাে বাধ্যতামূলক। সেটা করাও হয়েছিল। কিন্তু মৃতদেহ মর্গে পাঠানাে হয় নি। করােনার কোর্ট বসেছিল জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই। এ বাবদ সব খরচ ঠাকুর বাড়িই বহন করেছিল। কিন্তু এই মৃত্যু সম্পর্কে করােনার নিশ্চয়ই তার রিপাের্টে দিয়েছিলেন—এ যাবৎ সেই রিপাের্টের কোন খবর নেই।

আমরা জানি, ঠাকুর বাড়ি ঐ সময় বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উজ্জ্বলতম বাড়ি। এটাও আমরা জানি, ঠাকুর বাড়ি বিরােধী কিছু লােক ছিলেন, যারা শ্যেন দৃষ্টিতে তাকাতেন, ছিদ্রান্বেষণ করতেন। সংবাদপত্রও নিশ্চয়ই এরকম একটা খবরকে ছেড়ে দিত না। কিন্তু প্রশান্ত কুমার পালের ভাষায়,

“নূতন ঠাকুরাণির মৃত্যু হওয়ায় খবরের কাগজে উক্ত সম্বাদ নিবারণ করার জন্য ব্যয়……..)”

অর্থাৎ খবরটি যাতে সংবাদপত্রে না বেরােয় তার জন্য উৎকোচ দেওয়া হয়েছিল? বলাই বাহুল্য, কোন সংবাদপত্রে খবরটি ছাপা হয় নি।

আরাে একটা খটকা আছে; ঐ সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতাতেই ছিলেন কিন্তু অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, অরুণেন্দ্রনাথ, সােমেন্দ্রনাথ, দ্বিপেন্দ্রনাথ; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন না। কেন?

‘নবজাগরণ’ অ্যান্ড্রোয়েড অ্যাপ্লিকেশনটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

![]()

‘নবজাগরণ’ এর টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

‘নবজাগরণ’ এর ফেসবুক পেজে লাইক করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা