প্রাচীন ভারতের ইতিহাস হিসাবে আজ পর্যন্ত যা কিছু লেখা হয়েছে তার পুরোটাই মিথ্যা। সত্যের ছিটেফোঁটাও ঐ ‘ইতিহাসে’ নেই। যদিও ভারতের প্রায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ ‘ইতিহাস’ গুরুত্ব দিয়েই পড়ানো হয়—যদিও দেশীবিদেশী দিকপাল সব ঐতিহাসিক প্রচণ্ড পরিশ্রম স্বীকার করেই ঐ ইতিহাস লিখেছেন তবু বলব ওটা ইতিহাসই নয়—বানানো গল্প। এবং সর্বৈব মিথ্যা। গবেষকেরা ঐ বিষয়ের ওপর যেসব গবেষণা করে ডক্টরেট পেয়ে আসছেন সে সবই ভ্রান্তিবিলাস। আর কিছুই নয়। আসলে প্রচণ্ড একটি মিথ্যার বেসাতির নাম ঐ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস। তথ্যপ্রমাণের বহর আছে—শিলালিপি, প্রত্নমুদ্রা, তাম্রফলক, স্থাপত্যনিদর্শনের অভাব নেই। লিখিত নজীর দেখানোর ব্যবস্থাও পাকা। বিদেশী পর্যটকদের বিবরণীও কিছু কম নেই। ইতিহাসের উপাদানসমৃদ্ধ উৎসগ্রন্থও সুপ্রচুর। সবই মজুদ, তবু বলব সবই মিথ্যা এবং এর চেয়ে বড় মিথ্যা হয় না। বলব কারণ সে প্রমাণ পেয়েছি । ঐ ইতিহাস তৈরীর পেছনে যে কি বিরাট চক্রান্ত কাজ করেছিল তার হদিশ পাওয়া গেছে। তথ্যপ্রমাণ দেওয়ার জন্যই এই বই লেখার প্রয়াস।

মোটামুটি খ্রীস্টপূর্ব সাড়ে ছ’ শ’ অব্দ থেকে এক হাজার খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কালপর্ব ভারতেতিহাসের প্রাচীন যুগ বলে চিহ্নিত। অত্যুৎসাহীদের কাছে ‘হিন্দুযুগ’ হিসাবে পরিচিত এই যুগের রাজনৈতিক ঘটনাপরম্পরা, সামাজিক-অর্থ নৈতিক অবস্থা, দার্শনিক বা ধর্মীয় চিন্তাভাবনা তথা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রসঙ্গে ঐ ইতিহাসে যা কিছু পরিবেশিত হয়েছে তার সবটাই অনৈতিহাসিক। সবটাই কল্পিত। আসলে সুপরিকল্পিত একটি গল্পকে ইতিহাস বলে প্রচার করা হয়েছে। এবং আমরা সেই গল্পকে ইতিহাস মনে করে আনন্দ পেয়েছি। এই হচ্ছে ঘটনা। সুসংগঠিত সুসংহত প্রয়াসের মাধ্যমে তৈরী করা ঐ গল্প লেখার পেছনে যেসব মিথ্যার চক্রী নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন তাঁদের কেউ সনাক্ত করতে পারেননি এইটাই আশ্চর্যের।

সর্বৈব মিথ্যা ঐ গল্পের কয়েকটা মিথ্যার নমুনা দিয়েই শুরু করা যাক। প্রাচীন কালে বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ, সূত্র, ধর্মশাস্ত্র, জ্যোতিষ- শাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ এ সবের কিছুই রচিত হয়নি। যদিও ঐ ইতিহাস বলছে ঐসব বইয়ের বেশীর ভাগই প্রাচীন কালে লেখা। কিছু আবার প্রাগৈতিহাসিক যুগে ‘রচিত’। ওসব কবে লেখা হয়েছে সে প্রশ্নে পরে আসছি। প্রাচীন কালে চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, কণিষ্ক, হর্ষবর্ধন, সমুদ্রগুপ্ত ইত্যাদি নামের কোনও রাজা ছিলেনই না—যদিও ইতিহাস ঐ সব নামেরই নামাবলী। ছিল না মৌর্য, কুশান, গুপ্ত ইত্যাদি হরেক নামের সাম্রাজ্য- যদিও ঐ সব সাম্রাজ্যের উত্থান আর পতনের গল্পটাই ইতিহাসের অনেকখানি দখল করে বসে আছে। ছিলনা কপিলাবাস্তু, কেরলপুত্র, পাটলিপুত্র, কৌশাম্বী, শ্রাবস্তী নামের কোনও জনপদ। যদিও শ্রুতিসুখকর ঐ সব নাম জড়িয়ে কবিতাও কিছু কম লেখা হয়নি। সংস্কৃত সাহিত্যের জন্মই তখনও হয়নি৷ হয়নি প্রাকৃত পালি কোনও সাহিত্যেরই। ছিলনা ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, গ্রন্থ ও ওয়াত্তেলুও নামক কোনও লিপি—যদিও এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকার খণ্ডগুলো ঐ সব লিপিতেই বোঝাই। আসলে কোনও লিপিরই জন্ম তখনও হয়নি৷ ষড়দর্শনও ঐ প্রাচীন যুগে লেখা হয়নি——যদিও ইতিহাসে ঐ দর্শনের খণ্ডনমুণ্ডন সম্পর্কে অনেক তথ্যই পরিবেশিত হয়েছে। আর্যভট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্তরাও ছিলেন না ঐ যুগে—যদিও এঁদের জ্ঞান- সাধনার বিবরণে ঐ ইতিহাস উজ্জ্বল। হিন্দুধর্মের জন্মও তখনও হয়নি৷ হয়নি বৌদ্ধ জৈন কোনও ধর্মেরই। হিন্দুধর্মকে যাঁরা সনাতন ধর্ম মনে করে আত্মশ্লাঘা বোধ করেন তাঁরা কিছুটা ক্ষুব্ধ হবেন। সংস্কৃত ভাষার সুপ্রাচীনত্ব সম্পর্কে যাঁরা নিঃসন্দিগ্ধ তাঁরাও হয়ত ক্ষুণ্ন হবেন। হওয়াটা বিচিত্রও কিছু নয় কারণ পুষে রাখা ধারণার ভিত ধ্বসে পড়লে ক্ষোভের কারণ ত ঘটেই। তবে মজার কথা এই যে সত্য প্রকাশ হয়েই পড়ে। কেউ না চাইলেও। মনঃপুত হওয়ার দায় ঐ ইতিহাসের থাকতে পারে—সত্যের নেই।

মোহমুক্ত দৃষ্টি নিয়ে ইতিহাস অন্বেষণের সূত্রেই সত্যের সন্ধান পেয়েছি। ধর্ম সম্পর্কে কোনও রকম মোহ রেখে ইতিহাস বোঝার চেষ্টা অর্থহীন। অর্থহীন কারণ ঐ ইতিহাসে সুপরিকল্পিত ভাবেই ধর্মের প্রাচীন প্রচলনের গল্প লেখা হয়েছে। লেখা হয়েছে সভ্যতা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঐ ধর্মের প্রচণ্ড অবদানের গল্পটাও। ধর্ম সম্পর্কে কিছুমাত্র দুর্বলতা পুষে রেখে ঐ গল্পগুলোকে সনাক্ত করা যায় না। খ্যাতনামা পণ্ডিতদের বক্তব্যকে নির্দ্বিধায় মেনে নিয়ে এগুতে গেলেও মুশকিলে পড়তে হয়। কারণ সত্যিকথা বলতে কি ইতিহাসের পণ্ডিতেরা ছদ্মবেশে এস্টাব্লিশমেন্টেরই অংশ। এবং অংশ বলেই রাষ্ট্রের তৈরী করা ইতিহাসের কাঁচা মালের প্রামাণ্যতা সম্পর্কে এঁরা এতটা আস্থাশীল। এঁদের ওপর নির্ভর করতে গেলে এগুনো যায় না। ঘুরপাক খেতে হয়। মিথ্যার চারদিকে আবর্তন করতে হয়। কেন্দ্রে পৌঁছনো সম্ভব হয় না। সম্ভব হয় না জেনেই এঁদের সম্পর্কে কোনও মোহ পুষে রাখিনি৷ নিজের বিচারবুদ্ধির ওপর আস্থা রেখেই এগোবার চেষ্টা করেছি। সে চেষ্টায় সফল হয়েছি কিনা সেটা বিচারের দায়িত্ব পাঠক সমাজের ওপরেই রাখছি।

মিথ্যার অনেক মজা

মিথ্যার অনেক মজা। মিথ্যাকে বিরাট হতে হয়। বিরাট বানাতে হয়। মিথ্যার ডালপালা গজায়৷ ডালপালা গজানোর ব্যবস্থা করতে ঝাঁকড়ামাথা মিথ্যাকে সত্যের মহীরুহ বলে প্রচার করার অনেক সুবিধা। মিথ্যাকে বেঁচে থাকতে হলে বিরাট কলেবর নিয়েই বাঁচতে হয়৷ কলেবর যত বড় হয় বিশ্বাসযোগ্যতা ততটা বেড়ে যায়। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নামক মিথ্যাটা বেঁচে আছে কারণ এটা একটা বিরাট মিথ্যা৷ কিরাট কলেবর। অসংখ্য ডালপালা৷ এর বিরাটত্বের স্বার্থে প্রতিবেশীত বটেই এমনকি দূরবর্তী বেশ কিছু দেশের নাম জড়িয়েও গল্প লেখার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। সুদূর গ্রীস থেকে ‘আলেকজাণ্ডার’কে ভারতে আসতে হয়েছিল। আসতে হয়েছিল সুদূর চীন থেকে ‘ফা হিয়েন’, ‘হিউ-এন্ সাঙ’, ‘ইৎ-সিং’ দের। ‘ইবন বতুতা’, ‘আলবেরুনি’ দেরও ভারতপর্যটনে আসতে হয়েছিল। আসতে হয়েছিল ঐ ইতিহাসের ডালপালা বাড়াতে। কলেবর বাড়াতে। মিথ্যার প্রমাণ রাখতে হয় পর্বতপ্রমাণ। আর ঐ পর্বতপ্রমাণ ‘প্রমাণ’ থেকেই সত্যকে বার করে নিতে হয়। ঐ ‘প্রমাণের’ অসারত্ব প্রমাণ করে—অসংগতিটাকে তুলে ধরে—আর ঐ ‘পর্বত’ বানানোর নেপথ্য শিল্পীদের সনাক্ত করেই পাওয়া যায় সত্যের সন্ধান৷ সে সত্য মোটেই বিরাট আকৃতির কিছু নয়। ছোট্ট একটি বাক্যেই তা প্রকাশ করা যায়—প্রাচীন ভারতের ইতিহাসটা আদ্যন্ত মিথ্যা একটি কাহিনী।

মিথ্যার ডালপালা বাড়ালেই কাজ শেষ হয় না। শেকড়বাকড়ের দরকার হয়। মিথ্যাটাকে পোক্ত সত্য করে তুলতে ঐ শেকড়ের ভূমিকাও কম নয়। শেকড়ের কাজ করে ধর্ম। ‘কালেক্টিভ আনকন-সাসে’ ধর্মের আবেদনটা খুবই বেশী, আর তাই ‘ঐতিহাসিক সব মিথ্যার সঙ্গে ধর্মের মিশেল দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। কল্পিত অশোকের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের নাম জড়ানোর ব্যবস্থা হয়। প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাসে বহুদেববাদী ধর্মের প্রচলনের গল্প তৈরী করতে হয়। এতে মিথ্যাটা পবিত্র হয়ে ওঠে। মিথ্যাটা পোক্ত সত্য হয়ে ওঠে। ধর্ম সম্পর্কে মানুষের দুর্বলতা অপরিসীম। ধর্মের নামে যে কোনও মিথ্যা বাঁচিয়ে রাখা যায়। এবং রাখা যায় বলেই ঐতিহাসিক মিথ্যার আন্তর্জাতিক কারবারীরা ইতিহাসের সঙ্গে ধর্মের ভেজাল দেওয়ার ব্যবস্থাটা একটু বেশীমাত্রাতেই করে রেখেছেন।

অনেকে প্রশ্ন করে বসবেন মিথ্যার তত্ত্ব নিয়ে কেন পড়লাম। এর প্রয়োজন আছে বৈকি৷ সুসংগঠিত সুসংহত মিথ্যার চরিত্র লক্ষণ নিয়ে কিছু আলোচনা আগেই সেরে রাখা ভালো। মিথ্যাকে বিরাট বিশাল বানানোর সার্বদেশিক আয়োজনের স্বরূপ বুঝে নিতে সুবিধা হবে বলেই বক্তব্যটা রাখলাম।

মিথ্যার অষ্টোত্তর শতনাম। অস্তিত্বহীনের নামের বহর থাকে। যিনি কস্মিনকালেও ছিলেন না তাঁর নামের বৈচিত্র্য দেখবার মত। শ্রীচৈতন্য, গৌরাঙ্গ, নিমাই—একই ‘অঙ্গে’ কত নাম! এছাড়া ‘অমুক রাখিল নাম তমুক-নন্দন’-মার্কা সাতাশ গণ্ডা নামের বন্যা বইয়ে দিলে ত’ কথাই নেই। ভূতুড়ে নামের মালিকের অস্তিত্বের ষোলো আনা প্রমাণ তৈরী হয়ে গেল। মিথ্যার কারিগরদের বাহাদুরী আছে বৈকি! মিথ্যার অষ্টোত্তরী শতনামের লীলাখেলা কি তাঁরা কম দেখিয়েছেন? একশ’ আট খানা উপনিষদ, বিশখানা স্মৃতি, আঠারো দুগুণে ছত্রিশ খানা পুরাণ—বইপত্র কি তাঁরা কম বানিয়ে নিয়েছিলেন? সংখ্যার ব্যাপারে সত্যিই যে তাঁরা ‘সাংখ্যতীর্থ’ হয়ে উঠেছিলেন —এটা বলার দরকারই পড়ে না। আর ঐ সংখ্যার বিশালত্ব দেখে পণ্ডিতেরা চমকে গেলেন! অতগুলি বই কি মিথ্যা হতে পারে? অতগুলি বইয়ের সবই যে কারসাজি এটা বিশ্বাস করতেও যে কষ্ট হয়। পণ্ডিতেরা সবই বিশ্বাস করে বসলেন।

ভাবতে অবাক লাগে প্রাচীন ভারতের তৈরী করা ইতিহাসকে ভিত্তি করে পণ্ডিতেরা কত তত্ত্বই না লিখেছেন। কত পণ্ডশ্রমই না করেছেন। কেউ বৈদিক সাম্যবাদের গল্প শুনিয়েছেন—কেউবা কীর্তন করেছেন উপনিষদের সেই আরণ্যক সংস্কৃতির মহিমার কথা। কেউ ইতিহাসের দর্শন লিখেছেন –কেউ আবার বানানো অতীতের অর্থনৈতিক ছবি থেকে মানুষের অর্থনীতির ক্রমবিকাশের তত্ত্বও খাড়া করেছেন। কেউ বা নেপথ্য পণ্ডিতদের কল্পিত সুপ্রাচীন ভাষাকে ভিত্তি করে নানান ভাষা- তাত্ত্বিক তত্ত্বও তৈরী করে নিয়েছেন। এঁদের পরিশ্রমের প্রশংসা করতেই হয়। সহজ সরল বিশ্বাসে ইতিহাসের কাঁচা মালকে আগ-মার্কা ভেবে এঁরা প্রচণ্ড পরিশ্রম যে করেননি—তা নয়। ভস্মে ঘি ঢালার কাজটা ভালোই হয়েছে। কাজের কাজ কিছু হোক আর না হোক ধূম্রজাল যে সৃষ্টি হয়েছে তা মানতেই হয়। আর ঐ ধূম্রজালকেই পাণ্ডিত্যের বহিঃপ্রকাশ মনে করে অনেকে পুলকিত হয়েছেন। পুলকিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। দরাজ হাতে ডক্টরেট বিলি করার মধ্য দিয়ে সে পুলকের প্রকাশ ঘটেছে।

বিরাট বিশাল মিথ্যার পুরো প্রমাণ এ-বইয়ের ক্ষুদ্র পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়। আংশিক প্রমাণ দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে প্রয়াস। বাকি প্রমাণ থাকবে এ-বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে। ভারতের প্রাচীনতর গ্রন্থ বলে প্রচারিত বেদউপনিষদের প্রাচীনত্বের ‘মিথটার স্বরূপ উদ্ঘাটন- প্রাচীন লিপিগুলোর উদ্ভাবনরহস্য প্রকাশ এবং সংস্কৃত (তথা পালি প্রাকৃত) ভাষাগুলোর ওপর প্রাচীনত্ব আরোপের খেলার পরিচয় থাকবে এই খণ্ডে৷ এ ছাড়া হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর তথাকথিত প্রাগার্য সভ্যতা ‘আবিষ্কারের পিছনে যে কারসাজি ছিল—যে প্রচণ্ড মিথ্যা ঐ ‘সিন্ধুসভ্যতা’ সম্পর্কে পণ্ডিতেরা পরিবেশন করেছেন—তার পরিচয়ও এ- বইয়ে থাকবে। ইতিহাসের উৎসগ্রন্থগুলো রচনার পিছনে যে কত বড় প্রতারণা তঞ্চকতা কাজ করেছে তা দেখাব দ্বিতীয় খণ্ডে৷ বেদাঙ্গ, জ্যোতিষ, স্মৃতি, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, ‘সুপ্রাচীন’ সাহিত্য, ষড়দর্শন এবং সুপ্রাচীন ‘বিজ্ঞান’ সম্পর্কে আলোচনা থাকবে দ্বিতীয় খণ্ডে।

ইতিহাসের প্রামাণ্যতা সম্পর্কেই আগে আলোচনা করব। বেদ- উপনিষদ তথা প্রাচীন সাহিত্যের ঐতিহাসিকত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা যাবে পরে। ইতিহাসের নামীঅনামী রাজারাজড়ার নামধাম বা কীর্তিকলাপের বিবরণ দেওয়ার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। ইতিহাসটা কিছু সত্য এবং কিছু মিথ্যার সংমিশ্রণ নয়। ওটা অবিমিশ্র মিথ্যা। কোন নামের ওপর ব্যক্তিসত্তা আরোপ করার প্রশ্নই ওঠে না। আসলে মিথ্যা বানাতে গিয়ে কাল্পনিক চরিত্র গড়া হয়েছিল অনেক। চরিত্রগুলোর ‘কাউকে’ দিগ্বিজয়ী সাজানো হয়েছিল—’কাউকে ধর্মের পৃষ্ঠপোষক বানানো হয়েছিল। আবার ‘কাউকে’ জ্ঞানীগুণীদের তোয়াজ করার ভূমিকায় রাখা হয়েছিল। অসংখ্য সব চরিত্র—বিচিত্র সব কাণ্ড- কারখানা। ‘কাউকে’ অত্যাচারী বানানো হয়েছিল—’কাউকে’ প্রজাবৎসল সাজানো হয়েছিল। সবই রাখা হয়েছিল ঐ ইতিহাসে। সবই বানানো—সবই তৈরী করে নেওয়া। সব মিলিয়ে সর্বাঙ্গ সুন্দর নিটোল একটি মিথ্যা গড়ে উঠেছিল—নাম প্রাচীন ভারতের ইতিহাস। ঐ ইতিহাসের কাঁচা মালের প্রামাণ্যতা সম্পর্কেই আলোচনাটা সীমাবদ্ধ রাখব। ঐসব কাঁচা মাল খাঁটি কিনা বিচার করব। আর ঐ সম্পর্কে কারসাজি কিছু করা হয়েছিল কিনা—উৎসগ্রন্থের মধ্যে প্রতারণা কি মাত্রায় করা হয়েছিল—এইটাই জানাবার চেষ্টা করব। ইতিহাসটাকে নস্যাৎ করতে ঐ কাঁচামাল-সম্পর্কিত আলোচনাটাই যথেষ্ট । গুপ্ত-বর্ধন-কনিষ্ক হুবিষ্কদের প্রসঙ্গটা নেহাৎ-ই অপ্রাসঙ্গিক।

ইতিহাসের কাঁচা মাল

প্রাচীন ইতিহাসের কাঁচা মাল বলতে কি বোঝায়? প্রাচীন শিলালিপি, তাম্রফলক, মুদ্রা, স্থাপত্যনিদর্শনের মধ্যে প্রাপ্ত লেখ এবং প্রাচীন পুঁথি এই সবই বোঝায়। ভারতে প্রত্নলেখ যা কিছু পাওয়া গেছে তা সবই ঐ ধরণের। প্রাচীন পুঁথি হয়না। পুরানো যুগে ‘রচিত’ বলে প্রচারিত গ্রন্থগুলোকে উৎসাহের আধিক্যে এত প্রাচীন যুগে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে যেযুগের পুঁথি আজকের দিনে খুঁজে বার করার প্রশ্নটাই আজগুবি। আজগুবি কারণ পুঁথি লেখার এমন কোনও উপকরণ হয় না যা দীর্ঘ দু-তিন হাজার বছর অক্ষয় অস্তিত্ব নিয়ে থাকতে পারে। শিলালিপিও দু-তিন হাজার বছর অক্ষত থাকার কথা নয়। থাকার কথা নয় তাম্র ফলকেরও। কারণ সে-যুগে তামা থাকার প্রশ্নটাই ছিল আজগুবি৷ আজগুবি ধাতব মুদ্রা থাকার প্রশ্নটাও। অথচ মজার কথা এই যে পণ্ডিতেরা এইসব আজগুবি কাণ্ডকারখানাকেই ইতিহাসের কাঁচা মাল বলে মেনে নিয়েছেন। মেনে নিয়েছেন নির্দ্বিধায়। সন্দেহ করার মতন আরও কিছু ব্যাপার ছিল। শিলালিপিগুলো যে সব অঞ্চলে পাওয়া গেছে বলে প্রচার করা হয়েছে তা সবই দুর্গম দুরধিগম্য। ব্যাপারটাকে কেউ সন্দেহ করেননি। যদিও করা উচিত ছিল। জনগণের বিজ্ঞপ্তির জন্য অমুক রাজা শিলালিপি বানিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা নিলেন আর ওগুলোকে রাখার আয়োজন করলেন এমন সব জায়গায় যেখানে জনমনিষ্যির যাতায়াতই ছিল না। এমন কাণ্ড হল কেন ? এ-সব প্রশ্ন কেউ-ই তোলেননি।

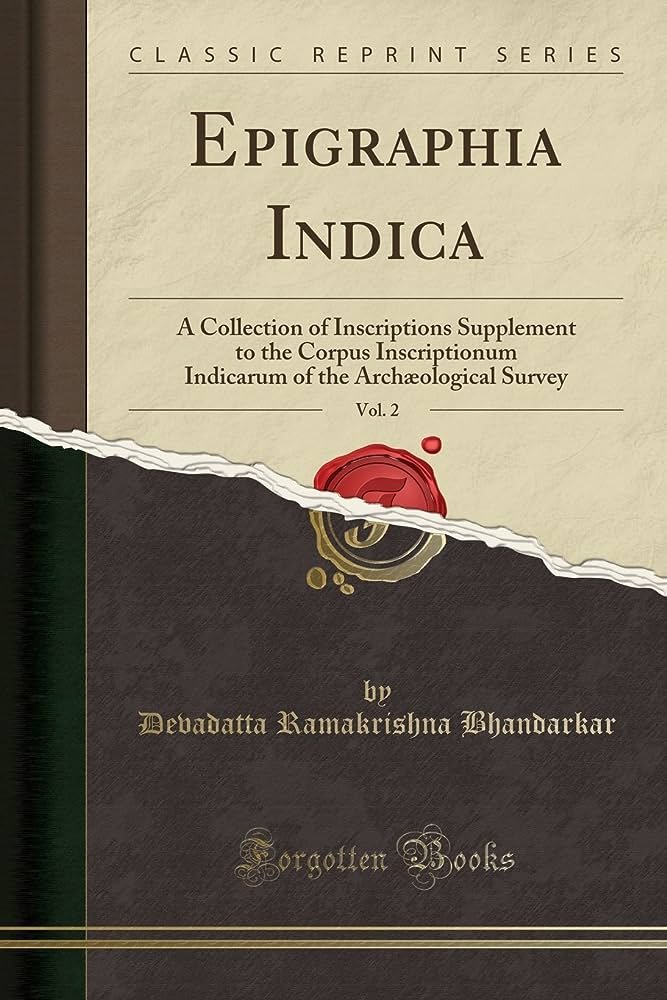

প্রশ্ন আরও আসছে। ঐ ধরণের সন্দেজনক ‘প্রত্নলেখ’-সমন্বিত কাঁচা মাল গুলোকে সংগ্রহ করতেন কারা? কারাই-বা ঐসব নিদর্শনের ফটো তুলে বিপুলায়তন বই লেখার আয়োজন করতেন? সন্দেহজনক ঐ কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়ার টাকাপয়সা আসত কোত্থেকে? টাকা জোগাতেন ব্রিটিশ সরকার। কিন্তু কেন? কোন মহান উদ্দেশ্য কি ঐ কাজের পিছনে ছিল? বিপুলায়তন ঐ বইয়ের নামটাই বা কি? এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা। ঐ এপিগ্রাফিয়া সম্পর্কে কিছু আলোচনা সেরে রাখা যাক৷

এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা

‘এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা’র বিপুলায়তন খণ্ডগুলোর গুরুত্ব ইতিহাসের উৎসগ্রন্থ হিসাবে সবচেয়ে বেশী। ওগুলো নাকি ইতিহাসের বেদ। বেদের মতই পবিত্র—বেদের মতই প্রামাণ্য। এপিগ্রাফিয়ার ওপর নির্ভর করেই ইতিহাস রচিত হয়। দেশীবিদেশী সব গবেষককে ঐ ‘মহাভারত’ থেকেই মালমসলা জোগাড় করে নিতে হয়। ওর বাইরে যাওয়ার উপায় নেই। আর ঐ বইয়ের তথ্যসম্পর্কে সন্দেহ করাটাও রীতিবিরুদ্ধ। এবং রীতিবিরুদ্ধ বলেই পণ্ডিতেরা অম্লানবদনে ঐ আকরগ্রন্থের সব কিছুই বিশ্বাস করে বসেন। না করে উপায়ও নেই। কারণ ঐ গ্রন্থকে অস্বীকার করে ইতিহাস লিখলে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডিত্যের আসরে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। এখন প্রশ্ন হল : পবিত্র ও প্রামাণ্য ঐ উৎসগ্রন্থগুলো লিখতেন কারা?

প্রাচীন লিপি সংগ্রহ করে সম্পাদনা করতেন কারা? কারা-ইবা ঐসব নিদর্শনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতেন? সালতামামি আরোপ করতেন কারা? তথ্যদৃষ্টে দেখা যাচ্ছে ঐ এপিগ্রাফিয়ার সঙ্গে যাঁরা জড়িত থাকতেন তাঁরা দিকপাল পণ্ডিত হিসাবে পরিচিতি লাভ করতেন। তাঁদের পাণ্ডিত্যের গভীরতা নাকি প্রশ্নাতীত ছিল। এবং প্রশ্নাতীত ছিল বলেই কিনা জানিনা তাঁদের মধ্যে অনেক রায়বাহাদুরের সন্ধান মিলছে৷ বলে রাখা ভালো ঐ খেতাবটা ব্রিটিশ সরকারের নানা অভিসন্ধির সঙ্গে জড়িত ভদ্রলোকেরাই পেতেন। এ ছাড়া জড়িত থাকতেন নামী- অনামী আই সি এস আমলারা। ভাবতে অবাক লাগে এইসব আমলারা একদিকে শাসনের নামে শোষণের স্টীমরোলার চালাতেন, অন্যদিকে আমাদের উজ্জ্বল অতীতের সুমহান ঐতিহ্যের ছবি নিরলসভাবে এঁকে যেতেন। আরও মজার কথা ঐসব ‘জেনারালিস্টরা (পল্লবগ্রাহী?) অবলীলায় আর্কিয়লজির ‘স্পেশালিষ্ট’ সেজে বসতেন ৷ এমন পণ্ডিতি কায়দায় তাঁরা লিখতেন যে অবিশ্বাস করার যো থাকত না। সত্যিই বুঝি তারা শাস্ত্রটিতে বিশেষজ্ঞ। একদা-প্রশাসক-পরবর্তীকালে-ভোলপাল্টে-প্রত্নতাত্ত্বিক-সেজে-বসা পণ্ডিতদের কেউ সনাক্ত করতে পারেননি এইটাই আশ্চর্যের। এঁদের সততায় পূর্ণ আস্থা রেখেই আমাদের ঐতিহাসিকেরা ইতিহাস লিখেছেন। এবং সেইজন্যই বিপত্তিটা ঘটেছে।

কিছু রায়বাহাদুর বা আমলা ছাড়া কিছু অমুক চন্দ্র তমুক বি. এ-ও ছিলেন ঐ এপিগ্রাফিয়া লেখার কর্মকাণ্ডে জড়িত। তাঁরাও বেশ কিছু প্রত্নলিপির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। দিয়েছেন বেশ মাতব্বর সেজেই। এপিগ্রাফিয়ায় এঁদের লেখা কম নেই। ভাবতে অবাক লাগে ঐসব ‘প্রত্নতাত্ত্বিক’দের লেখার ওপর ভিত্তি করে তত্ত্ব তৈরী করেছেন নামী ঐতিহাসিকেরা সবাই। না করে নাকি উপায় ছিলনা। বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি পেতে গেলে যে ঐসব ‘বিশেষজ্ঞ’-দের সিদ্ধান্ত মেনে নিতেই হয়। ইতিহাস নামক চক্রান্তের জাল যে বিশ্বজোড়া। আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ইতিহাস বিভাগ যে ঐ জালেরই অংশ। রাষ্ট্র ইতিহাসের ভুতুড়ে উপকরণ বানিয়ে রাখবে আর ঐ উপকরণভিত্তিক ইতিহাসের পঠন পাঠনের ব্যবস্থা রেখে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মিথ্যার ধারক ও বাহক সেজে বসে থাকবে—এইটাই যে দস্তুর। এর ব্যত্যয় হওয়ার যে যো নেই। রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিথ্যাটাকে চাউর না করে রাখলে যে মিথ্যার জোর কমে যায়। তাই ঐ ব্যবস্থা। তাই ‘ট্র্যাডিশন’ বেঁচে আছে। বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। সুস্পষ্ট নির্দেশে৷ অশোক শিলালিপির নতুন ব্যাখ্যা একজন এপিগ্রাফিস্ট। তাঁকে রাষ্ট্রের তরফ থেকে কর্মটি করা যাবেনা। হুল্ট্স সাহেব যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাই মেনে নিতে হবে। অন্য কোনও ব্যাখ্যা চলবে না। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ প্রমুখের ইচ্ছায় এপিগ্রাফিস্টকে হুলস্-এর সঙ্গে সুর মিলিয়ে বক্তব্য রাখতে হল। ব্যাপারটা কি? সরকারী কর্মচারী ঐ এপিগ্রাফিস্টের অধিকার ছিলনা নতুন কিছু বলার—নতুন কিছু ব্যাখ্যা দেওয়ার। ছিলনা কারণ ব্রিটিশ সরকারের উত্তরসূরী স্বাধীন ভারত সরকার যে মিথ্যাটাকে বাঁচিয়ে রাখার এজেন্সী নিয়েছিল। নিয়ে আছে। যেমন নিয়ে রেখেছেন ভারতের জাঁদরেল সব ঐতিহাসিকই। রাষ্ট্রপোষ্য জ্ঞানী গুণীদের কেউ ঢাউস সাইজের ‘ভারতীয় দর্শন-এর বই লিখেছেন যে দর্শনের অস্তিত্বই ছিল না। কেউ আবার বৈদিক যুগ এবং উপনিষদের যুগের উচ্ছাসিত প্রশংসা করেছেন। ব্রহ্মচর্যের বিজ্ঞাপন লিখেছেন। বানপ্রস্থের সার্টিফিকেট দিয়েছেন। যে ব্রহ্মচর্য বা বানপ্রস্থের ব্যবস্থা ভারতবর্ষে কস্মিনকালেও চালু ছিল না। চার আশ্রমের ফরমুলাটা যে ব্রিটিশপোষ্য ভারতীয় পণ্ডিতদের তৈরী করে নেওয়া একটা প্রাচীন গল্প লেখার সুবিধা হবে বলেই যে ঐ ফরমুলাটা উদ্ভাবন করা হয়েছিল—এই সোজা কথাটা ভারতের জ্ঞানীগুণীরা চেপে গেলেন। মিথ্যাটা বেঁচে থাকল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তথাকথিত চাতুর্বর্ণের বর্ণাঢ্য আয়োজনের প্রশংসায়ও কেউ কেউ ডগমগ হয়ে উঠেছিলেন। অন্যে পরে কা কথা। স্বয়ং নরেন্দ্রনাথ দত্তও প্রথাটিকে ‘Greatest institution that God has given to India’ বলে বসেছিলেন। ঐ প্রথাটাও যে তথাকথিত ঈশ্বরের বানানো কিছু ব্যাপার নয়—ওটাও যে মহাপ্রভু ব্রিটিশের ভাড়াটে পণ্ডিতদের তৈরী করে নেওয়া ‘তত্ত্ব’এই সোজা কথাটাও কেউ বোঝার চেষ্টা করেনি। (প্রমাণ পরের একটি অধ্যায়ে রাখব।)

এপিগ্রাফিয়ার স্বরূপলক্ষণ

এপিগ্রাফিয়ার স্বরূপলক্ষণ নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। ইতিহাসের কাঁচা মাল যোগায় ঐ এপিগ্রাফিয়া। কাঁচা মাল অর্থে শিলালিপি, প্রত্নমুদ্রা, ভূমিদান লেখ বা তাম্রলিপি (সুন্দর নাম তাম্রশাসন) ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। অর্থাৎ প্রাচীন বলে প্রচার করা যায় এমন কিছু লিখিত সাক্ষ্য নিয়েই তার কারবার। ভারতে প্রাপ্ত প্রাচীন বলে প্রচারিত শিলালিপির অধিকাংশই তথাকথিত প্ৰাকৃত ভাষায় লেখা। কিছু ঐ সংস্কৃতে। অধিকাংশের মাধ্যম তথাকথিত ব্রাহ্মীলিপির নানান রূপ—কিছু নানান কায়দার খরোষ্ঠী। শিলালিপির অধিকাংশই অসম্পূর্ণ বাক্য। কোথাও পদের অর্ধেক প্রকাশিত—অর্ধেক উহ্য। কোথাও বা শব্দের ভেতরেই কয়েকটা অক্ষরের ঘাটতি। কোথাও আবার ভাবেরই অভাব। এপিগ্রাফিস্টরা অসম্পূর্ণ বাক্যকে সম্পূর্ণ করেছেন নানান শব্দ যোগান দিয়ে। অনেক ক্ষেত্রে শব্দের ভগ্নাংশও যোগান দিয়েছেন তাঁরা। শব্দ যোগান দেওয়ার আধিদৈবিক ক্ষমতা তাঁরা পেলেন কোত্থেকে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দরকার বোধ করেননি তাঁরা। ভাবের অভাবও তাঁরা মিটিয়েছেন কল্পিত সব শব্দ প্রয়োগ করে। শিলালিপির শব্দভাণ্ডারের মধ্যে আর যাই হোক বৈচিত্র্যের অভাব নেই। বিচিত্র সব ব্যক্তির নাম। বিচিত্র সব স্থানের নাম৷ সবই আছে। বেশ কিছু ব্যক্তির নাম কামগন্ধী। অতীতকালে নাকি ঐ-গন্ধী নামের প্রচলনটা একটু বেশী মাত্রায় ছিল। এছাড়া বিশেষণে সবিশেষ নামও প্রচুর। সংস্কৃত নামের ছড়াছড়ি ছিল করা হয়েছে ঐ এপিগ্রাফিয়ায়।

সুদূর দক্ষিণ ভারতে সুদূর অতীতে যে এটা প্রতিপন্ন করার প্রচণ্ড আয়োজন সর্বভারতীয়তা নামক একটা আইডিয়া যে ভারতে সুদূর অতীতে গড়ে উঠেছিল এবং সে আইডিয়া প্রসারের পুণ্য পবিত্র মাধ্যম যে ঐ সংস্কৃত ভাষাটাই ছিল এটা বোঝানোর দরকার একটু বেশী মাত্রায় বোধ করেছিলেন ইতিহাসের কাঁচা মাল তৈরীর কর্মকাণ্ডে লিপ্ত নেপথ্য শিল্পীরা। না হলে ভারতে প্রাপ্ত প্রত্নলিপির তিনভাগের এক ভাগ (পঁচাত্তর হাজার প্রত্নলিপির মধ্যে পঁচিশ হাজার) কেবল ঐ তামিলনাড়ুতে পাওয়া গেল কেন? একটি মজার তথ্য দিয়ে প্রসঙ্গটা শেষ করব। তামিলনাড়ু থেকে প্রাপ্ত প্রত্নলিপির বেশ কিছু তামিল ভাষায় লেখা। এবং সেই সুবাদে তামিল ভাষাটাও অত্যন্ত প্রাচীন বলে প্রচার করার ব্যবস্থা হয়ে গেল। প্রচারটা এমনভাবে করা হল যাতে মনে হয় ঐ ভাষাটা প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে ভারতের তাবৎ ভাষাকে বুঝি হার মানিয়ে বসে আছে। প্রচারটা এমন ভাবে করা হল যাতে মনে হয় ভারতের অন্য অঞ্চলে তখন বিরাজ করছিল। জাল শিলালিপির ওপর প্রাচীনত্বের সার্টিফিকেট ঝোলাতে গেলে গোলমাল ত’ কিছু বাধবেই।

বুঝিবা ভাষাগত ভ্যাকুয়াম ভিত্তি করে ভাষার ওপর এপিগ্রাফিয়া প্রসঙ্গে ফেরা যাক। তথ্যদৃষ্টে দেখা যাচ্ছে ঐ এপি- -গ্রাফিয়া লেখার কাজে বেশ কিছু সন্দেহজনক চরিত্রের লোক (রায়- বাহাদুর বা বশংবদ আমলা এবং বি. এ পাস ‘প্রত্নতাত্ত্বিক’ ইত্যাদি) জড়িত ছিলেন। জড়িত ছিলেন দেশীবিদেশী বেশ কিছু পণ্ডিতও। অনেকে প্রশ্ন করে বসবেন এর থেকে সিদ্ধান্তটা কি আসছে।

সন্দেহজনক চরিত্রের লোক কিছু লিখলেই তা সন্দেহ করতে হবে বা পণ্ডিত ব্যক্তি লিখলেই তা বিশ্বাস করে নিতে হবে—এ ধরণের কথা অর্থহীন। অর্থহীন কারণ দেশে দেশে সন্দেহজনক লোক বা পণ্ডিত ব্যক্তি দুটোই আসলে ‘কমডিটি’। দুটোরই কেনাবেচা হয়। সন্দেহজনক লোক কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সন্দেহ করার মত কাজ করে বসেন। পণ্ডিত ব্যক্তিও বিকিয়ে যান। রাজ্যের মিথ্যাসৃষ্টির কাজে কিংবা ঐ মিথ্যাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব নিয়ে দেশেবিদেশে সেমিনার করে বেড়ান। ইতিহাস নামক আন্তর্জাতিক চক্রান্তের শরিক হয়ে পড়েন ঐ পাণ্ডিত্যবিলাসীরা। রাষ্ট্রের সুনজরে থেকে রাজনীতির ঊর্ধে থাকার ভূমিকা নিয়ে এঁরা আখের গুছিয়ে নেন। মিথ্যা বেঁচে থাকে, বেঁচে থাকে অক্ষয় পরমায়ু নিয়ে। পণ্ডিতেরা নিজেদের মধ্যে তর্কযুদ্ধের অভিনয় করেন। উনিশ শতকে লেখা একটা নির্ভেজাল জাল বই সম্পর্কে কোনও পণ্ডিত রায় দিলেন ওটা খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে লেখা। কেউ বললেন, না, ওটা খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের। কেউ বললেন লেখাটা খাঁটি তবে লেখকের নামটা খাঁটি নয়। আর এক পণ্ডিত বললেন লেখকের নামটা অত্যন্ত খাঁটি—তবে তার আরও দশখানা নাম ছিল। বিচিত্র উদ্ভট সব সিদ্ধান্ত! পণ্ডিতেরা কেউ জার্মানীর, কেউ ফ্রান্সের, কেউ ঐ ইংল্যাণ্ডের, কেউবা রাশিয়ার। এমন নিপুণ চক্রান্ত সুনিপুণ নিষ্ঠার সঙ্গে পণ্ডিতেরা করে আসছেন যা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়। মজার কথা কোনও তথ্য সম্পর্কে ত্রৈমত্য চাতুর্মত্য পাঞ্চমত্য থাকা সত্ত্বেও সে-তথ্য ইতিহাসে বহাল থাকে। এবং ইতিহাস নাকি একটা বিজ্ঞান! সে যাই হোক, আগের কথায় আসা যাক। সন্দেহ জনক চরিত্রের লোক বা পণ্ডিত ব্যক্তি যিনিই লিখুন, কে লিখেছেন সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে তিনি কি লিখেছেন—তিনি কি বলতে চেয়েছেন। সত্য তথ্য পরিবেশন করার নামে মিথ্যা বলেছেন কিনা—চলতি একটা মিথ্যাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব নিয়েছেন কিনা—এইটাই দেখতে হয়। রায়বাহাদুর, মহামহোপাধ্যায় বা কোনও বিদ্যাসাগর কিংবা দিকপাল কোনও পণ্ডিতের লেখা যদি সন্দেহজনক মনে হয় তবে ঐ লেখা থেকেই ভদ্রলোকদের সনাক্ত করতে হবে। জনশ্রুতির গৌরব বা অপবাদ কোনটাকে গুরুত্ব না দিয়েই তা করতে হবে। মোহমুক্ত না হলে চোখ খোলা রাখা যায়না।

শিলালিপি কি আদৌ প্রামানিক?

ইতিহাসের উপাদান হিসাবে শিলালিপির গুরুত্ব খুবই বেশী। অন্ততঃ পণ্ডিতেরা তাই মনে করেন। শিলালিপির বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে কেউ-ই সন্দেহ প্রকাশ করেননি, যদিও করা উচিত ছিল। রোদ-বৃষ্টি ঝড়ের তাণ্ডব সহ্য করে উন্মুক্ত জায়গার শিলালিপিযুক্ত পাথর যে খোদাই-করা অক্ষরগুলোকে অম্লান রেখে তিন চার হাজার বছর অক্ষয় অস্তিত্ব নিয়ে থাকতে পারেনা—এই সোজা কথাটার ওপর গুরুত্ব কেউ-ই দেননি। দেননি আর একটি প্রশ্নের কোন সত্তর। তিন-চার হাজার বছর আগে বানানো তথাকথিত শিলালিপিগুলো কি দিয়ে খোদাই করা হয়েছিল? তখন কি ছেনি-হাতুড়ির রেওয়াজ ছিল? আর রেওয়াজ ছিল বললেই কি সেটা মেনে নেওয়া যায়? যায়না কারণ নানান ধাতুর প্রাচীন অস্তিত্বের গল্পটাই আজগুবি। ঐ গল্পটা যে কত আজগুবি সে প্রশ্নে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে। আপাততঃ শুধু এইটুকুই বলব পণ্ডিতেরা শিলালিপির বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে কোনও সন্দেহ প্রকাশ করেননি কারণ ঐ আজগুবি গল্পটাকে ওঁরা সকলেই বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন। বিশ্বাস করেছিলেন তথাকথিত সভ্যতার প্রত্ন- উপকরণের মধ্যে ছেনি-হাতুড়ির নিদর্শনের ছড়াছড়ি দেখে। শিলালিপি প্রসঙ্গে ফেরা যাক৷ শিলালিপির বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে কেউ সন্দেহ করবেনা —এ-বিশ্বাস মিথ্যার চক্রীদের ছিল। এবং ছিল বলেই জাল শিলালিপি তৈরী করে রাখার বিরাট কর্মযজ্ঞে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিলেন। ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন নানান দেশে ইতিহাসের পাথুরে উপাদান বানিয়ে রাখার তাগিদে। শিলালিপির অনেক সুবিধা। পরিকল্পিত সালতামামি আরোপ করতে—জাল বা খাঁটি অক্ষরে পরি কল্পিত এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য লিখে রাখতে—রাজ্যের মিথ্যাকে কিছুটা স্থায়ী বানাতে ঐ শিলালিপির জুড়ি নেই। পরিকল্পিত কিছু লিপি খোদাই করে রাখলেই চলে। পরবর্তীকালে প্রচণ্ড পণ্ডিত প্রভৃত পরিশ্রমের পর পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। লিপির মর্মোদ্ধার করে বসেন। পরিকল্পিত লিপির সুপরিকল্পিত ‘রহস্য’-উন্মোচন করে পণ্ডিত বাহবা কুড়োন। এ-ধরণের পণ্ডিতের সংখ্যা দুনিয়ায় কম নয়। এঁদের পাণ্ডিত্যের নাকি সীমা পরিসীমা ছিলনা! নাম-ডাকের বহর – ওয়ালা এইসব পণ্ডিত না থাকলে যে দুনিয়ার, প্রাচীন ইতিহাস-ই লেখা সম্ভব হত না। ভাগ্যিস ঐ পণ্ডিতেরা জন্মেছিলেন!

বোবা পাথরকে বাঙ্ময় করে তোলার এই খেলাটা কোথায় প্রথমে চালু হয়েছিল সে-খবর ইতিহাসে নেই। তবে বুঝতে কষ্ট হয় না ঐ মহান খেলাটার পিছনে প্রাচীন এসিয়া বা আফ্রিকা নামক সুসভ্য দুটি মহাদেশের কোনও অবদানই ছিলনা। ছিল সেই মহাদেশের যে মহাদেশ দুনিয়ার প্রাচীন ইতিহাস বানানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন। প্রাচীন ইতিহাস নামক মিথ্যার সৃষ্টিকর্তা ঐ ইউরোপের পণ্ডিতদের মাথা থেকেই শিলালিপি বানিয়ে রাখার মতলবের জন্ম হয়েছিল। দুনিয়ার কোনও প্রাচীন শিলালিপিই প্রাচীন নয়—যদিও প্রাচীন বলেই ওগুলোকে প্রচার করা হয়—যদিও প্রাচীন বলেই পণ্ডিতেরা ওগুলোকে মেনে নেন৷ ‘প্রাচীন’ শিলালিপি যে প্রাচীনকালে তৈরী করা হয়নি—এবং ওগুলো যে আধুনিক কালে বানিয়ে নেওয়া হয়েছে তার প্রমাণ হিসাবে শুধু এইটুকুই বলব প্রাচীন শিলালিপির বেশীর ভাগ শিলালিপিতে এমন সব লিপি ব্যবহার করা হয়েছিল যেসব লিপির অস্তিত্বই ছিলনা। (প্রমাণ ক্ৰমশঃ প্রকাশ্য) কিছু ‘প্রাচীন’ শিলালিপিতে আধুনিক কালের প্রচলিত লিপিও ব্যবহার করা হয়েছিল। করা হয়েছিল বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা হিসাবেই। অস্তিত্বহীন ভূতুড়ে লিপিগুলোর প্রসঙ্গ পরে আলোচনা করব।

প্রত্নলেখের সালতামামি

শিলালিপি বা তাম্রশাসনে সালতারিখ খোদাই করে রাখারও ভালো আয়োজন হত৷ কোথাও ‘অমুক রাজার রাজত্বের এত-তম বর্ষ’— কোথাও আবার শকাব্দ বা অমুকাব্দ খোদাই করে রাখারও ব্যবস্থা থাকত। শুধু সালতারিখ বানিয়ে রেখেই মিথ্যার কারবারীরা ক্ষান্ত হতেননা। সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু তথ্য তাঁরা সরবরাহ করতেন। অতিরিক্ত তথ্য হিসাবে তিথি বা নক্ষত্রের বিবরণও দেওয়া হতস। সংক্রান্তি বা গ্রহণের খবরও বাদ পড়তনা। ব্যবস্থাটা যে নিখুঁত নিঃছিদ্র ছিল এটা মানতেই হবে। এক ঢিলে দুই পাখি মারার ব্যবস্থাও হয়ে যেত৷ শিলালিপি তাম্রশাসনটাকে প্রাচীন সাজানো গেল—তাছাড়া তখনকার দিনের মানুষ যে জ্যোতিষশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন এই প্রচণ্ড মিথ্যাটিকেও ইঙ্গিতে জানানোর ব্যবস্থা হয়ে গেল। প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় কল্পিত মহাপুরুষদের প্রায় সকলেই পুর্ণিমা-জাতক—কেউ আবার ঐ পূর্ণিমাতেই ‘দেহ’ রক্ষা করেছেন।

শিলালিপি বা তাম্রশাসনে সালতামামি খোদাই করে রাখার ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রেই রসসৃষ্টির চেষ্টা হত। সহজ কায়দায় সালতারিখ খোদাই না করে রাখা হত ধাঁধা। একটি শিলালিপিতে ‘কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ’—নামক একটি উদ্ভট শব্দ পাওয়া গেল। কিছু পণ্ডিত ধাঁধার জট খুলে জানালেন ওটা ৮৮৮ শকাব্দ না হয়ে যায়না। সবাই সে তথ্য মানবেন কেন? পণ্ডিতেরা দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেলেন। একদল বললেন, হ্যাঁ, ওটা অকাট্য ৮৮৮ শকাব্দ ত’ আর একদল বললেন, না, তা হতেই পারেনা। মক-ফাইট চলল৷ এক দলে ছিলেন রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ এবং আরও কয়েকজন পণ্ডিত—অন্যদলে ছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতেরা। ব্যাপারটা কি? উভয় শিবিরের তাবৎ পণ্ডিতই ছিলেন ভাড়াটে। (প্রমাণ ক্রমশঃ প্রকাশ্য)। আসলে ওরা সকলেই ছিলেন ব্রিটিশ-স্তাবক মিথ্যার সাকরেদ। বিভ্রান্তি আনার কাজে প্রত্যেকেই যাঁর যাঁর কর্তব্য করে গেছেন। করে গেছেন ন্যস্ত দায়িত্ব হিসাবেই। ইতিহাসে দুটো মতই চলছে!

অনেকে প্রশ্ন করে বসবেন ‘কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ’—শব্দের অর্থ সম্পর্কে পণ্ডিতদের মতপার্থক্য থাকার ব্যাপারটাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখলাম কেন। কারণ আছে বৈকি। শিলালিপি, তাম্রশাসন বা প্রাচীন গ্রন্থে ‘শকাব্দ’ শব্দের ভুরি ভুরি প্রয়োগ হয়েছে। গোলমাল যে ঐ শব্দটিকে ঘিরেই রয়েছে। শক বলে কোনও জাতি যে ছিলই না। দুনিয়ার ইতিহাস বানাতে গিয়ে অনেক কল্পিত জাতির অস্তিত্বের গল্প বানাতে হয়েছিল। শক সেই রকমই একটি ‘জাতি’। বিস্তৃততর আলোচনা ‘প্রাচীন ক্যালেণ্ডার’-পরিচ্ছেদে রেখেছি।

তাম্রশাসনের ‘শিল্পী’

তাম্রশাসন যাঁরা খোদাই করতেন তাঁরা নিজেদের নামও বেশ যত্ন করেই খোদাই করে রাখতেন ঐ ‘শাসনে’। শিল্পীর নাম থাকার দৌলতে তাম্রশাসনের বিশ্বাসযোগ্যতা বেড়ে যেত। ফটোগ্রাফারের নাম থাকলে ফটোর গুরুত্ব যেমন বাড়ে অনেকটা সেই রকমই। কিছু কারসাজি করা হলেও ফটো প্রামাণ্য হয়ে দাঁড়ায় ঐ নামের কৃপায়। সে যাই হোক, বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানোর আরও কিছু উপকরণ ঐ তাম্রশাসনে থাকত৷ দাতার ঊর্ধতন তিনপুরুষের নাম এবং কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি, গ্রহীতার নাড়ীনক্ষত্র, গোত্রপরিচয় তথা তস্য সমসংখ্যক পুরুষের নামধাম ‘লেখার’ ব্যবস্থা রাখা হত ঐ ‘শাসনে’। আরও আছে। মহাভারতের তৎকালীন শ্লোকসংখ্যা ‘লিখে’ রাখারও দরকার পড়ত কোনও কোনও ‘শাসনে’। খোদাই করার পারিশ্রমিকও খুব একটা কম ছিল বললে ভুল হবে। ক্রাউন সাইজের পাইকা হরফের চারপাতা তামিল বয়ান খোদাই করার জন্য যুদ্ধকেশরী পেরুমানাইকরণ পেয়েছিলেন একটি আস্ত বাড়ী, দু ‘মা’ জলাজমি আর দু ‘মা’ শুখা জমি। শিল্পীর নামেরও কিছু ব্যঞ্জনা ছিল বৈকি। তামিলভাষী অঞ্চলে যে সুদূর অতীতেও সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল এই প্রচণ্ড মিথ্যাটাও জানানোর ব্যবস্থা হয়ে গেল কল্পিত শিল্পীর নামকরণের বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে। আধা-সংস্কৃত আধা-তামিল নামটা বেশ ভালোই বানানো হয়েছিল।

[উৎস : Tamil Epigraphy গ্রন্থের Select Inscriptions নিবন্ধ। গ্রন্থের লেখক এন- সুব্রাহ্মনিয়ান এবং আর. ভেঙ্কটরামন।]

সার্ভে-মার্কিয়লজিক্যাল, না, অ্যানথোপোলজিক্যাল ?

ভারতবর্ষের আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভের অফিসটাকে অ্যানথোপো-লজিক্যাল মিউজিয়াম বানানো হয়েছিল কেন? ফ্রান্সের পণ্ডিত, জার্মানীর পণ্ডিত, নরওয়ের পণ্ডিত—সবই ছিল ঐ সার্ভের অফিসে। পণ্ডিতে পণ্ডিতে ছয়লাপ৷ নানান জাতির পণ্ডিতের প্রদর্শনী হয়ে উঠেছিল ঐ সার্ভে। ব্রিটিশ সরকারের অন্য কোনও কর্মকাণ্ডে ত’ এত বিদেশী পণ্ডিতের দরকার পড়তনা। শুধু সার্ভের হয়ে এপিগ্রাফিয়া লেখার কাজে ওঁদের আনাগোনাটা কি সন্দেহজনক নয়? ইতিহাসের কাঁচামাল তৈরীর কর্মকাণ্ডে ঐসব পণ্ডিতের অক্লান্ত পরিশ্রমের পিছনে কার প্রেরণা কাজ করেছিল? ব্রিটিশ সরকারের ফরাসী-জার্মান-নরওয়েজীয় পণ্ডিতের লেখার বিশ্বাসযোগ্যতা বেশী—নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ওঁরাই সবকিছুর ভালো ব্যাখ্যা দেবেন—এ-প্রত্যয় কি ব্রিটিশ সরকারের ছিল? বুঝতে কষ্ট হয়না একটা জলজ্যান্ত মিথ্যাকে পোক্ত সত্য বলে প্রচার করার কাজে ঐসব বিদেশী পণ্ডিতদের আনার দরকার পড়েছিল। দরকার পড়েছিল সর্বাঙ্গীন মিথ্যার বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানোর জন্যই। পণ্ডিতের দুর্ভিক্ষ—ইংল্যাণ্ডেও নাকি তখন সেই অবস্থা চলছিল। তাই বিদেশী ভাড়াটে পণ্ডিতদের আনাগোনাটা একটু বেড়ে গিয়েছিল। আর পণ্ডিত বলে পণ্ডিত! কেউ মিথ্যার সমুদ্দুর—কেউ-বা মিথ্যার সাগর৷ হুলস্, ফুয়েরের, বুহ লার, স্টেন্ কনো কত নাম করব? বুঝতে কষ্ট হয়না অবিমিশ্র মিথ্যা কাহিনীর সঙ্গে ঐসব বিদেশী পণ্ডিতের নাম জড়ানোর খেলাটা পরিকল্পিতভাবেই খেলেছিলেন ইংল্যাণ্ডের মিথ্যার চক্রীরা। মিথ্যার আভিজাত্য বেড়ে গিয়েছিল ঐসব বিদেশীদের নাম জড়ানোর মধ্য দিয়ে।

প্রত্নলেখের বক্তব্য

বলে রাখা ভালো শিলালিপি, তাম্রশাসন বানিয়ে রাখার কাজটা ঐ আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভের আনুষ্ঠানিক জন্মের অনেক আগেই সেরে রাখা হয়েছিল। সার্ভের ওপর যে দায়িত্বটা বর্তেছিল তা’ ঐ বানানো ক্রিয়া- কাণ্ডের অনুশীলন-বিশ্লেষণের। সার্ভের লোকজনেরা দায়িত্বটা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেছিলেন। ঢাউস সাইজের এপিগ্রাফিয়া- ইণ্ডিকার খণ্ডগুলোতে সে-নিষ্ঠার প্রমাণ তাঁরা রেখে দিয়েছেন। স্পষ্ট অস্পষ্ট শিলালিপি-তাম্রশাসনের ফটো তুলে রাখা—পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়ার ব্যবস্থা করা—সবই ঐ এপিগ্রাফিয়ায় ছিল। আর ছিল সযত্নলালিত নানান মিথ্যার লিখিত সাক্ষ্যের প্রামাণ্যতা-প্রতিষ্ঠার অক্লান্ত প্রয়াস। বেদ-উপনিষদ-পুরাণ যে অত্যন্ত প্রাচীন কালে সুপ্রচলিত ছিল—তথাকথিত চাতুর্বর্ণের ব্যবস্থা যে সুদূর অতীতেই ভারতে শুরু হয়েছিল—তথাকথিত চতুরাশ্রমের ফরমুলা যে অতীতে হিন্দুরা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন—হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন-আজীবক নানান ধর্মের জয়জয়কার যে প্রাচীন কালে ভারতে ঘটেছিল—এ-সব তথ্য বেশ পরিকল্পিতভাবেই রাখা হয়েছিল ঐ এপিগ্রাফিয়ায়।

শুধু প্রামাণ্য শিলালিপি বা তাম্রশাসনের পরিচয় দিয়েই সার্ভের লোকজনেরা ক্ষান্ত হননি। বেশ কিছু ‘সন্দেহজনক প্রামাণ্য’ শিলালিপি- তাম্রশাসনের খবরও তাঁরা দিয়েছেন। বলেছেন, এগুলো খাঁটি ও-গুলো জাল৷ বলেছেন, এ-রাজার অস্তিত্বটা প্রমাণসিদ্ধ-ঐ রাজার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ আছে। চন্দ্রগুপ্ত-অশোক-কনিষ্কেরা ছিলেন ঠিকই তবে নবরত্নের প্রতিপালক বিক্রমাদিত্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে নাকি সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান। সমূহ-মিথ্যার দু-একটা অংশকে অপ্রামাণ্য বা মিথ্যা বলে চালানোর চেষ্টাটা বেশ পরিকল্পিত ভাবেই নেওয়া হত। পণ্ডিতেরা ঐ চেষ্টাটাকে ইতিহাসকারদের সততার পরিচায়ক হিসাবেই মনে করে বসবেন এ-প্রত্যয় মিথ্যার কারবারীদের ছিল। এবং ছিল বলেই একটু বেশী মাত্রাতেই ঐ খেলাটা তাঁরা খেলেছিলেন। ইতিহাসের খানিকটা মিথ্যা—শিলালিপি- তাম্রশাসন অংশতঃ জাল বলার দরকার পড়েছিল ঐ জন্যই। এতে বাকি বড় অংশের ঐতিহাসিকত্বের ভিতটা মজবুত হত। বিক্রমাদিত্যরা না থাকুন, অশোক চন্দ্রগুপ্ত ত’ ছিলেন। দু-একটা শিলালিপি-তাম্রশাসন জাল হোক—অন্যগুলো ত’ খাঁটি। কায়দাটা ভালো। এবং ভালো বলেই দুনিয়া জুড়ে কায়দাটা খাটানো হয়েছিল। ওল্ড টেস্টামেন্টে শুরু করা ঐ কায়দার সুন্দর একটা নামও দেওয়া হয়েছে। ‘সন্দেহজনক প্রামাণ্য’ ঐ বক্তব্যকে বলা হয় apocryphal. ভূতুড়ে শব্দটা ইংরাজি অভিধানেও শোভা পাচ্ছে। বুঝতে কষ্ট হয়না মিথ্যার কারবারীরা উদ্ভট উদ্ভট তত্ত্ব তৈরী করার কাজে উদ্ভটতর সুন্দরকুৎসিৎ মার্কা শব্দ কম তৈরী করে নেননি। সন্দেহের অবকাশ থাকলে যে কোনও কিছু প্রামাণ্য হতে পারেনা এই সোজা কথাটাকে অভিধানকার গুরুত্ব দেননি৷

পুঁথি-কারসাজির আর এক নাম

ইতিহাস তৈরী করার কাজে হাতে লেখা পুঁথির অবদান বিরাট। পুরানো বলে চালানো যায় এমন পুঁথি প্রাচীন ইতিহাসের প্রমাণ হিসাবে গৃহীত হয়। আর তাই এর কদর খুব বেশী বলে চালানো যাবে তত বেশী তার ইজ্জত। পুঁথি এক জায়গায় পাওয়া গেলে নির্ভরযোগ্য হয় না। তাই নানা জায়গা থেকে তার নকল (অংশত হলেও আপত্তি নেই) জোগাড় করার অভিনয় করতে হয়। সে নকল- গুলোতে কিছু পাঠভেদের ব্যবস্থাও রাখতে হয়। পাঠভেদ না থাকলে পুঁথির খাঁটিত্ব ক্ষুণ্ণ হয়—তাই ঐ ব্যবস্থা। ‘প্রাচীন’ পুঁথি পেলেই হলনা৷ তার আবার কিছু প্রাচীন টীকাভাষ্যও বানিয়ে রাখতে হয়। কারণ টীকা- ভাষ্য ছাড়া ‘পুঁথির প্রামাণ্যতা কমে যায়। টীকাকারের সংখ্যা যত বেশী হবে পুঁথির গুরুত্ব তত বাড়বে। আর উদ্ভট একটি (বা একাধিক) নাম কল্পিত টীকাকারের (বা টীকাকারদের) ওপর আরোপ করলেই হল টীকাকার (বা টীকাকারেরা) প্রামাণ্য হয়ে গেলেন। টীকাকারদের নামের ঔদ্ভট্যটাকে পণ্ডিতেরা প্রাচীনত্বের ইঙ্গিতবাহী বলে মনে করেন। তাই ঐ ব্যবস্থা। আর একটা কাজ বাকি থাকল। কিছু নবীনতর পুঁথিতে ঐ স্থপ্রাচীন পুঁথির তথ্য বা লেখকের নামের উল্লেখ করার ব্যবস্থা থাকলে সোনায় সোহাগা। আদি পুঁথির প্রামাণ্যতা সম্পর্কে পণ্ডিতেরা নিঃসন্দিগ্ধ হয়ে গেলেন। ভালো কথা৷ আসল কথাটাই বলা হয়নি। ঐসব পুঁথির দু-একটি নকল ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বা বিবলিওথেক নাশিওনালে কিংবা বার্লিনের কোনও লাইব্রেরীতে রাখার ব্যবস্থা করতে পারলে পুঁথির প্রাচীনত্ব এবং আভিজাত্য দুটোই পোক্ত হয়ে ওঠে৷ ভারতীয় পণ্ডিতেরা ঐসব দেশে গিয়ে পুঁথির নকল করে এনে দিগ্বিজয়ীর আনন্দ পেয়ে যান। কিছু বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হলে কি আর বলা যাবে? বলতে যাচ্ছেই বা কে? আর একটা মজার কথা বলেই পুঁথির প্রসঙ্গ শেষ করব। বিদেশের স্বনামধন্য লাইব্রেরীগুলোতে অস্তিত্বহীন পুঁথি পাঠালেও চলে। অস্তিত্বহীন পুঁথির প্রাপ্তিস্বীকার করতেও ওঁদের অসুবিধা হয়নি৷ হয়নি কারণ আন্তর্জাতিক চক্রান্তের শরিক হিসাবে ওঁরা সবাই একযোগেই প্রাচীন ইতিহাস নামক মিথ্যাটাকে বানিয়েছিলেন। মিথ্যাটাকে বাঁচিয়ে রেখে- ছিলেন। অস্তিত্বহীন বেদের পুঁথির ওপর নির্ভর করে ফরাসী পণ্ডিত বুন্টু বা জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমুলারের ‘গবেষণা’ করতে কোনও অসুবিধাই হয়নি। এবং সে-পুঁথি নাকি ঐ বিবলিওথেক নাশিওনালেই ছিল! উপনিষদের অস্তিত্বহীন পুঁথি থেকে লাতিন অনুবাদ করেছিলেন দুপের সাহেব। তাঁরও যে কিছু অম্বুবিধা হয়েছিল এমন খবর পাওয়া যায়নি।

প্রাচীন মুদ্রা কি সত্যিই প্রাচীন? ওগুলো কি সত্যিই মুদ্ৰা?

প্রাচীন মুদ্রা সম্পর্কে বেশী কিছু লেখার দরকার বোধ করছিনা। কিছু বেঢপ সাইজের সোনা বা রূপো বা তামার চাকতির ওপর অস্পষ্ট কিছু ব্রাহ্মী বা খরোষ্ঠী হরফ আর কল্পিত সংবতের কিংবা অমুকাব্দের একটা সংখ্যা কিংবা বিচিত্র কিছু প্রতীকের ছাপ থাকলেই প্রাচীন বলে মনে করে নেওয়া যায়না। যায়না কারণ মূলেই গোলমাল৷ ব্রাহ্মী বা খরোষ্ঠী লিপির অস্তিত্বই ভারতে ছিলনা। বলা বাহুল্য, ঐ সব মুদ্রা মিথ্যার চক্রীদেরই তৈরী করে নেওয়া। স্বকপোল-কল্পিত তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার তাগিদে মুদ্রাগত প্রমাণের ‘মুদ্রাদোষ’। বড্ড বেশী মাত্রায় ব্যবহার করা হয়েছে। কল্পিত রাজারাজড়ার রাজ্যজয়ের গল্পগুলোকে ইতিহাস বলে চালাতে ঐ-সব ‘মুদ্রা’ যে যথেষ্ট কাজে লেগেছিল এটা মানতেই হয়। আর একটি কথা। ঐ সব ‘মুদ্রা’র খোঁজখবর যাঁরা দিতেন তাঁদের মধ্যে রায়বাহাদুর, মহামহোপাধ্যায় বা কিছু সাহেব আমলাদের নাম পাচ্ছি কেন? সোনা- রূপোর প্রাচীন প্রচলনের গল্পটাই যে আজগুবি৷ সোনা-রূপার প্রাচীন মুদ্রার গল্পটা যে বানানো এটা কি বলার দরকার আছে? গল্পটা যে আজগুবি সে-প্রশ্নে পরে আলোচনা করব৷

প্রশ্ন উঠবে এত বড় মিথ্যাটাকে কেউ ধরতে পারেননি কেন। দেশে কি পণ্ডিতের অভাব ছিল, না এখনো আছে? বিশ্লেষণী ক্ষমতা কি তাঁদের ছিল না? সত্যমিথ্যা যাচাই করার ক্ষমতা কি তাঁরা হারিয়ে ফেলেছিলেন? ইতিহাসে যে অতিরঞ্জন আছে—অতিকল্পনারও যে অভাব নেই এ-তথ্য ত’ অনেক ঐতিহাসিকই আভাসে-ইঙ্গিতে জানিয়ে দিয়েছেন। সততার অভাবই যদি তাঁদের থাকবে তবে ঐ সত্যটা তাঁরা প্রকাশ করলেন কেন? তাঁদের ভুলটা কোথায় হয়েছিল? সবটাই যদি মিথ্যা হবে তবে ঐ ইতিহাসটাকে তাঁরা আংশিক মিথ্যা মনে করে বসলেন কেন? এ-সব প্রশ্ন আসছেই। উত্তর দেওয়ার আগে কিছু প্রশ্ন রাখা যাক। এক, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসটা লিখেছিলেন কারা? এত পরিশ্রম করে ইতিহাস লেখার দরকারটা পড়েছিল কেন? ইতিহাসের উপাদান সরবরাহ করার মনোপলিটা রাষ্ট্রের হাতে ছিল কেন? এ-সব প্রশ্ন পণ্ডিতেরা তোলেননি। দুই, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের কাঁচা মালে বোঝাই উৎসগ্রন্থ হিসাবে প্রচারিত বইগুলো প্রাচীন কালে কোন্ লিপিতে লেখা হয়েছিল? সুসমৃদ্ধ বৈদিক-সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত ভাষায় রচিত প্রাচীন গ্রন্থগুলোইবা প্রাচীনকালে কোন লিপিতে লেখা হয়েছিল? প্রাচীনকালে কি “ভারতে আদৌ কোনও লিপি প্রচলিত ছিল? এ প্রশ্ন নিয়েও পণ্ডিতেরা মাথা ঘামাননি। এবং ঘামাননি বলেই তাঁরা মারাত্মক ভুল করে বসেছিলেন। ইতিহাস রচনার পিছনে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভূমিকাকে তাঁরা ছোট করে দেখেছিলেন। প্রাচীন লিপির প্রশ্নটিকে তাঁরা যথোচিত গুরুত্ব দেননি। বিসমিল্লায় যে গলদ এইটাই তাঁরা ধরতে পারেননি এবং সেইজন্যই রাজ্যের গোলমাল তাঁরা করে বসেছেন।

ইতিহাস এবং রাষ্ট্রের ভূমিকা

রাষ্ট্র ইতিহাস লেখেনা। সরকারের আমলারা ইতিহাস লিখলে তা ঠিক ইতিহাস-পদবাচ্য হয় না। ইতিহাস লেখেন ঐতিহাসিকেরা। সরকারের প্রভাবমুক্ত ঐ-সব ঐতিহাসিক নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নিছক সত্যানুসন্ধিৎসা থেকেই ইতিহাস লেখেন। অন্ততঃ প্রচারটা সেই রকমই থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরকারের বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান নয়। চিন্তার স্বাধীনতা-ঐতিহাসিক তথ্যের ওপর নানা বিরুদ্ধমত পোষণ করার স্বাধীনতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ঐতিহাসিকদের আছে৷ আছে অন্য অসংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিকদেরও। সবই ঠিক আছে। তবু দেশে দেশে এত জাতীয়তাবাদী ইতিহাস লেখা হ’ল কেন? এ-প্রশ্ন কেউ তোলেননি৷ এ-প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয় ইতিহাসের কারিগর রাষ্ট্রপ্রভাবমুক্ত ঐতি- হাসিক হলেও ঐ ইতিহাসের কাঁচামালের যোগানদার কিন্তু ঐ রাষ্ট্রই৷ নিরবয়ব ঐ বিভীষণ রাষ্ট্র যে কি ভীষণ মিথ্যার কারবারী তা কল্পনাও করা যায়না। রাষ্ট্র মহাফেজখানা পুষে রাখে আর ঐ মহাফেজখানাকে জাল চিঠির এবং জাল লেখার আড়ৎ বানানো হয়। ‘বার্নার্ড শ’ বা রবীন্দ্রনাথের লেখা’ জাল চিঠিও ওখানে সযত্নে রক্ষিত হয়। আর্কিয়লজি- ক্যাল সার্ভে রাষ্ট্রের হাতেই থাকে। আর ঐ সার্ভের ওপরেই থাকে কাঁচামাল যোগান দেওয়ার সোল এজেন্সী। মিথ্যা তৈরী হয়। মিথ্যা বেঁচে থাকে৷ সে-মিথ্যা কাকপক্ষী টের পাবে এমন ব্যবস্থাও রাখা হয়না। নিশ্ছিদ্র নিখুঁত সব আয়োজন। ঐ মিথ্যাকে সনাক্ত করতে হয় মিথ্যার ভেতরের অসংলগ্নতা, পারম্পর্যের অভাব এবং ঐ মিথ্যার পেছনে অবস্থানকারী সন্দেহজনক চরিত্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে। এক কথায় মিথ্যার চরিত্রলক্ষণ দেখেই তাকে সনাক্ত করে নিতে হয়৷ নান্যঃ পন্থা৷ মোহমুক্ত দৃষ্টি নিয়ে ঐ মিথ্যাকে বিশ্লেষণ করতে হয়। তবেই মেলে সত্যের সন্ধান৷

রাষ্ট্রের হাতে থাকে ইন্টেলিজেন্স। অপূর্ব গোপনতা রক্ষার নিশ্চিদ্র ব্যবস্থা থাকে ঐ ইন্টেলিজেন্সের কাজকর্মে। ইণ্টেলিজেন্সের তৈরী করা মিথ এবং মিথ্যা বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকে অক্ষয় পরমায়ু নিয়ে। অনেক ক্ষেত্রে সে মিথ এবং মিথ্যা বেঁচে থাকে অন্য অনেক রাষ্ট্রের নাম জড়িয়ে। মজার কথা এই যে যেসব রাষ্ট্রের নাম ঐ মিথ্যার সঙ্গে জড়ানোর ব্যবস্থা হয় সে-সব রাষ্ট্রও বাঁচিয়ে রাখে ঐ মিথ্যাটাকে। তাঁরাও সে মিথ্যাকে ফাঁস করে দেন না৷ এবং ফাঁস করে দেন না সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্কে তিক্ততা বেড়ে যাওয়ার মুহূর্তেও। এমনকি সাময়িকভাবে শত্রুভাবাপন্ন হয়ে পড়লেও শত্রুপক্ষের তৈরী করে নেওয়া মিথ্যাটাকে ফাঁস করে দেওয়ার চেষ্টা কোনও রাষ্ট্রই করেনা। সিদ্ধান্ত নিতেই হয় বেশ কিছু রাষ্ট্রের ‘ইন্টেলিজেন্স’ বিভাগের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও সমঝোতা আছে। এবং সমঝোতা আছে বলেই ক-রাষ্ট্র খ-রাষ্ট্রের মিথ্যা ফাঁস করেনা—খ-রাষ্ট্রও ক-রাষ্ট্রের মিথ্যাটাকে বাঁচিয়ে রাখার পরোক্ষ উদ্যোগ নেয়। মিথ্যা বেঁচে থাকে। মিথ্যাটা কালক্রমে ইতিহাস হয়ে বসে। এ-রকম ইতিহাসীভূত কয়েকটা মিথ্যার সন্ধান পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে কাঁচা প্রমাণ রাখার প্রচণ্ড আয়োজন দেখার সূত্রে৷ এ-সব কথা পলিটিকাল ইন্টেলিজেন্স সম্পর্কে প্রযোজ্য। ইতিহাস নামক ইন্টেলেক্চুয়াল ইন্টেলিজেন্সের কাজকর্ম অনুরূপ গোপনতার সঙ্গেই সারা হয়। জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের কাঁচা মালের যোগানদার আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভে-গুলোর যোগসাজসে গড়ে ওঠে একটা আন্ত- র্জাতিক চক্র। সুপ্রাচীন ইতিহাস বানানোর উপকরণ-সৃষ্টির এবং উৎসগ্রন্থ লেখানোর মতলবের জন্ম হয়। সোনা-রূপোর প্রাচীন প্রচলনের প্রমাণ দেওয়ার উৎকট প্রয়াস – নানান ধাতবদ্রব্য ব্যবহারের চাক্ষুষ প্রমাণ রাখার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সভ্যতার ইতিহাসটাকে সমৃদ্ধ সাজানো হয়। সাজানো হয় সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মালমসলা সরবরাহ করার মধ্য দিয়ে। মিথ্যা বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকে অক্ষয় পরমায়ু নিয়ে। এমনকি রাষ্ট্রের ইডিয়লজির বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে যাওয়ার পরেও ঐ মিথ্যা ফাঁস করা হয় না। ‘ফা-হিয়েন’-এর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কমিউনিস্ট চীনেও গবেষণা হয়। ‘কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র’ সম্পর্কে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার পণ্ডিতও মাথা ঘামান। অস্তিত্বহীন ‘ফা হিয়েন’ বেঁচে থাকেন সগৌরবে – ‘কৌটিল্য’ নামক কল্পিত চরিত্রও জীবন্ত হয়ে ওঠে। সোনার প্রাচীন প্রচলনের গল্প সোভিয়েত রাশিয়ার আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভের তরফ থেকেও বানিয়ে নেওয়া হয় ( বিস্তৃত বিবরণ পরের একটি অধ্যায় রেখেছি’)।

ইতিহাস এবং জাতীয়তাবাদ

ইতিহাসগর্বী সব দেশের ইতিহাসই জাতীয়তাবাদী। এ-সব ইতিহাসের মোদ্দাকথা ‘এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি’। গ্রীসের ইতিহাস পড়ুন, ঈজিপ্টের-টা দেখুন। ‘রোম’, মেসো- পটেমিয়া, ভারত, চীন, সিরিয়া, টিউনিসিয়া ইত্যাদি ইতিহাসগী যে কোনও দেশের ইতিহাস পড়লে ঐ তথ্যটাই পাওয়া যায়। তথ্যটা এমন কিছু মূল্যবান নয়—কারণ ওটা স্বতঃসিদ্ধ হিসাবেই এসে যাচ্ছে। তবে এর থেকে যে অনুসিদ্ধান্তটা আসছে সেটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এ-সব ইতিহাসই তৈরী করা হয়েছে জাতীয়তাবাদ-নামক আইডিয়ার জন্মের পরে। বলা বাহুল্য ঐ আইডিয়াটা এমন কিছু প্রাচীন নয়। এবং সেটা প্রাচীন নয় বলেই সিদ্ধান্ত নিতেই হয় ইতিহাস লেখার পরিকল্পনার জন্মটা প্রাচীন কালে হয়নি। হয়েছে অর্বাচীন কালেই। প্রশ্ন উঠবে তবে কি প্রাচীন কালে লেখা বলে প্রচারিত ইতিহাসগুলো কিংবা ইতিহাসধর্মী লেখাগুলো প্রাচীনকালে লেখা হয়নি? এর উত্তরে বলতে হয় পুরানো ইতিহাস’ গুলোর কোনটাই পুরানো যুগে লেখা হয়নি।

আর শুধু ঐ ইতিহাসই বা কেন—ঐ ইতিহাসের চেয়ে পুরানো বলে প্রচারিত মিথলজি বা পুরাণগুলোও ঐ প্রাচীনকালে লেখা হয়নি। হয়েছে আধুনিক কালেই। প্রাচীন ইতিহাসের তথাকথিত উৎসগ্রন্থ, প্রাচীন যুগের ওপরে ঐ যুগে লেখা সমস্ত ইতিহাসের বই এবং প্রাচীন কালে রচিত বলে প্রচারিত পুরাণ বা মিথলজির প্রথম প্রকাশকালের সালতামামি বিশ্লেষণ করলে ঐ সন্দেহটাই দৃঢ় হয়। দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠবে ঐ সব ইতিহাস বা পুরাণ যদি সত্যি সত্যি প্রাচীন কালে লেখা না হয়ে থাকবে তবে ওগুলো প্রাচীন বলে প্রচার করার দরকারটা পড়ল কেন? এ-প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয় ওসব না লিখিয়ে রাখলে প্রাচীন ইতিহাস লেখার যে ভীষণ অসুবিধা হয়। লিখিত নজীর হিসাবে ঐসব ‘ইতিহাস’- কেই যে খাড়া করার দরকার পড়ে। তৈরী করে নেওয়া ‘নজীর’ গুলোকে প্রাচীন বলে না চালালে ওসবের নজীরত্বই যে থাকে না৷ প্রাচীন ইতিহাস নামক প্রচণ্ড মিথ্যার প্রামাণ্যতার স্বার্থে যে ঐ নজীর লিখিয়ে রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল এটা বুঝতে কষ্ট হয় না। এর পরেই আরেকটি প্রশ্ন উঠবে। ঐ ইতিহাস রচনা করেছিলেন কে বা কারা ? এই প্রশ্নের উত্তরটাই সবচেয়ে মজার । গ্রীসের ইতিহাস গ্রীসের পণ্ডিত লেখেননি৷ ঈজিপ্টের ইতিহাস ঈজিপ্টের পণ্ডিত লেখেননি। অ্যাসিরিয়া, ব্যাবি- লোনিয়া, ভারত, চীন কোনও দেশেরই ইতিহাস সেদেশের পণ্ডিত লেখেননি। লিখেছিলেন দুনিয়ার ইতিহাসের স্রষ্টা ঐ ইউরোপ। জার্মানীর পণ্ডিত গ্রীসে ঘুরে আসতেন। ফ্রান্সের পণ্ডিত ঈজিপ্টে। ইংল্যাণ্ডের পণ্ডিত ভারতবর্ষে। ‘সুসভ্য’ সব দেশেই এঁদের সকলের যাতায়াত ছিল স্বচ্ছন্দ অবারিত। গ্রীসের ‘ইতিহাস’ লেখার পণ্ডিত করিতকর্মার পরিচয় দিয়ে ‘ডিউটি’ পেতেন ভারতে৷ একটা আন্তর্জাতিক চক্র গড়ে উঠেছিল । দেশে দেশে অর্কিয়লজিক্যাল সার্ভের প্রতিষ্ঠার সূত্রে ঐ চক্র দেশে দেশে base পেয়ে গিয়েছিলেন। আর ঐ সার্ভের সঙ্গে যোগসাজসেই গড়ে উঠেছিল ঐ মিথ্যার চক্রীদের কর্মতৎপরতা। এঁরা কিন্তু কেউই ঠিক ইতিহাস লিখতেন না। লিখতেন ইতিহাসের কাঁচা মাল। লিখতেন তথাকথিত শিলালিপি-তাম্রশাসনের বয়ান। লিখতেন ‘প্রাচীন কালে লেখা ‘ইতিহাস’। লিখতেন পুরাণ যা প্রাচীনকালে লেখা বলে প্রচারিত হত। সবই যে তাঁরা নিজেরা লিখতেন এটা মনে করলে ভুল হবে। লেখানো হ’ত। স্থানীয় পণ্ডিতদের সহযোগিতা ছাড়া ঐ কাঁচামালের পাহাড় যে তৈরী হতেই পারতনা এটা বলাই বাহুল্য। পরিপূর্ণ গোপনতার মধ্যেই কাজকর্ম চলত। কাকপক্ষী টের পেতনা এমনই ছিল সে গোপনতা।

রাষ্ট্র এবং ধর্ম

রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের বিরোধের নানান গল্প চালু আছে। পৃথিবীর প্রায় তাবৎ দেশে অতীত কালে ঐ রাষ্ট্র বনাম ধর্মের প্রায়শই সংঘাত ঘটত৷ অন্ততঃ পণ্ডিতেরা তাই বলে থাকেন৷ ভারতেও সে-সংঘাত ঘটেছিল। যার নাম দেওয়া হয়েছে ক্ষাত্রশক্তির সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যশক্তির দ্বন্দ্ব। গল্পগুলোকে ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে প্রচার করা হয়েছে। প্রচারটা এমনভাবে করা হয়েছে যাতে মনে হয় ধর্ম একটি রাষ্ট্রনিরপেক্ষ শক্তি। রাষ্ট্রের সঙ্গে পাঞ্জা কষার ক্ষমতার দিক দিয়ে ধর্ম নাকি অত্যন্ত শক্তিশালী। রাষ্ট্রকে বেকায়দায় ফেলার ক্ষমতাও নাকি ধর্মের আছে। আরেকটি তত্ত্ব প্রচার করা হয়েছে যে তত্ত্বে বলা হয়েছে রাষ্ট্র ধর্মকে কাজে লাগায়। ধর্মের আফিম খাইয়ে মানুষকে নিষ্ক্রিয় বানানোর ব্যবস্থা হয়৷ এ-তত্ত্বের মধ্যে কিছুটা সত্যতা থাকলেও পূর্ণ সত্য হচ্ছে এই :–ধর্ম রাষ্ট্রনিরপেক্ষ কোনও সংস্থাই নয়—শক্তি ত’ নয়ই। ওটা পুরোপুরি রাষ্ট্রসৃষ্ট এবং রাষ্ট্রনির্ভর একটি সংস্থ। দুনিয়ার কোনও ধর্মের তত্ত্বকথাই প্রাচীন কালে লেখা হয়নি যদিও প্রাচীনত্বের ছদ্মবেশ নিয়েই ঐ সব তত্ত্বকথার প্রকাশ এবং প্রচার ঘটেছে। রাষ্ট্র ধর্ম বানায়। যেমন রাষ্ট্র ইতিহাস বানায়। রাষ্ট্রের স্বার্থে ধর্মের উদ্ভাবনা। রাষ্ট্রের স্বার্থে ই ধর্মকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎসাহ দানের আয়োজন। ধর্মের প্রাচীনত্ব পবিত্রতার পরিমণ্ডল রচনা করে। অত্যন্ত গোপনতার সঙ্গে ধর্মের নামে নানা মিথ্যা বানিয়ে রাখে। নানা মিথ্যা বাঁচিয়ে রাখে৷ রাষ্ট্রের হাতে কম পণ্ডিত থাকেন না। কোনও অসুবিধাই হয়না। বিনিময়ে ধর্ম নামক ‘শক্তিশালী’ সংস্থা রাষ্ট্রের প্রাচীনত্ব স্বীকার করে নেয়। রাষ্ট্র নামক আইডিয়াটা যে অতি সুপ্রাচীন এই তথ্যটা মেনে নেয়। ধর্ম বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকে রাষ্ট্র। দুটোই যেন আদ্যিকাল থেকে চলে আসছে। দুটোই যেন সনাতন—দুটোই যেন শাশ্বত৷ রাষ্ট্রের বানানো ইতিহাসেও ঐ দুই প্রচণ্ড মিথ্যাকে পুষে রাখার প্রয়াস নেওয়া হয়। রাষ্ট্র নির্দেশিত শিক্ষাব্যবস্থায় ঐ মিথ্যা ইতিহাসপড়ানোর আয়োজন হয়৷ আয়োজন হয় দেশে দেশে—রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে।

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র এবং জাতীয়তাবাদী ইতিহাস

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর ভাড়াটে ঐতিহাসিকেরা দুনিয়ার ইতিহাস লেখার ঠিকাদারী নিয়েছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই। অতীতকে উদ্ধার করার মহান কর্মকাণ্ডে তাঁরা নাকি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন নিছক সত্যানুসন্ধিৎসার তাগিদেই। আমাদের পণ্ডিতেরা অন্ততঃ তাই মনে করেছেন। ঐ ‘সত্যানুসন্ধিৎসা’র পিছনে যে কোনও মতলব কাজ করেছিল এটা আমাদের পণ্ডিতদের বেশ কিছু বুঝেও না বোঝার ভান করেছিলেন—কিছু পণ্ডিত বোঝেনইনি। প্রথম দলের পণ্ডিতেরা মিথ্যার কারবারীদের সাকরেদ ছিলেন। দ্বিতীয় দলের পণ্ডিতেরা নেহাৎ-ই পণ্ডশ্রমের ব্যবসায়ী। অনুকম্পার পাত্র বললেও খুব একটা অন্যায় হয় না। খুব সহজেই ঠকানো-যায়-মার্কা এই সব পণ্ডিতই ভারতইতিহাসের কর্ণধার সেজে বসে আছেন। উভয় দলের পণ্ডিতদের কেউ কেউ পরম কারুণিক ব্রিটিশ সরকারের ‘স্যার’ খেতাব কুড়িয়েছেন। কেউ রায়বাহাদুর—কেউ বা মহামহোপাধ্যায়৷

ভাড়াটে ঐতিহাসিকেরা ইতিহাস লেখার আগেই কিছু ‘তত্ত্ব’ (অর্থাৎ মিথ্যা) তৈরী করে নিয়েছিলেন। পরে ঐ ‘তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে কিছু “তথ্য’ বানিয়ে নিয়েছিলেন। ঐ ‘তথ্যে’র নাম ‘প্রাচীন ইতিহাস’।

মজার কথা এই যে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের উদ্যোগে লেখা হলেও ঐ সব ইতিহাসকে চরিত্রগতভাবে জাতীয়তাবাদী সাজানো হয়েছিল। এতে একটা সুবিধা যে হয়নি তা নয়। জাতীয়তাবাদী হওয়ার দৌলতে ঐ ইতিহাসের গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে গিয়েছিল। বেড়ে গিয়েছিল বিশ্বাসযোগ্যতা। সাম্রাজ্যবাদীরা যদি মিথ্যা বানানোরই উদ্যোগ নেবেন তবে তাঁরা জাতীয়তাবাদী ইতিহাস লিখতে যাবেন কেন? দরকারই-বা কি? পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলেন ঐ ইতিহাস নিশ্চয়ই প্রামাণ্য৷ তাছাড়া ইউরোপের প্রায় তাবৎ রাষ্ট্রের পণ্ডিতদের সহযোগিতায় যে ইতিহাস লেখা হয়েছে তা অবিশ্বাস করার কোনও যুক্তিই তাঁরা খুঁজে পাননি ।

নানান দেশের জাতীয়তাবাদী ইতিহাস লেখা হল। গ্রীস, ‘রোম’ ভারত, চীন, ঈজিপ্ট, মেসোপটেমিয়া, ইরাণ, তুরষ্ক, সিরিয়া ইত্যাদি অনেক রাষ্ট্রেরই প্রাচীন ইতিহাস তৈরী করে নেওয়া হল উনিশ এবং বিশ শতকে৷ ঐ ‘ইতিহাসে’র কল্যাণে দেশে দেশে ঐতিহ্যসচেতনতা গড়ে উঠল। জাতীয়তাবাদ নামক আইডিয়াটা দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়তে দেরী হল না। এ-সব দেশে না ছিল ঐতিহ্যসচেতনতা—না ছিল জাতীয়তাবাদের ছিটেফোঁটা। এই সচেতনতা এবং জাতীয়তাবোধ পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকাও এনে দিয়েছিল পরাধীন বেশ কিছু দেশের মানুষের মধ্যে। ইতিহাস লেখার সাম্রাজ্যবাদী খেলার ফল আপাত দৃষ্টিতে বুমেরাং হয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধেই চলে গিয়েছিল। প্রশ্ন হল ইতিহাস বানানোর সুদীর্ঘ কালব্যাপ্ত পরিশ্রমের শেষে এই ধরণের উল্টোকাণ্ড ঘটে যাওয়ার পরেও মিথ্যাটা ফাঁস হয়ে পড়লনা কেন। এর উত্তরে বলতে হয় ইতিহাস তৈরীর পুরো কর্মকাণ্ডটা সুগভীর গোপনতার মধ্যেই শেষ হয়েছিল। নানান রাষ্ট্রের অন্তঃচক্রের সহযোগিতায় ঐ ‘ইতিহাস’ লেখা সম্ভব হয়েছিল। সম্ভব হয়েছিল নানান দেশের সুপণ্ডিত হিসাবে বিজ্ঞাপিত বেশ কিছু ব্যক্তির সক্রিয় সাহায্যে। এছাড়া বেশ কিছু আত্মগোপনকারী পণ্ডিতের নিরলস অধ্যবসায়ও যে ঐ ইতিহাস তৈরীর কিংবা ঐ ইতিহাসের কাঁচা মাল তৈরীর কর্মকাণ্ডের পিছনে ছিল এটা বুঝে নিতেও কষ্ট হয় না। মোটকথা নামী-অনামী অনেকের সহযোগিতাতেই ইতিহাস লেখা সম্ভব হয়েছিল। আর সে- সহযোগিতার সবচেয়ে বড় সর্ত ছিল গোপনতা রক্ষা৷ তাই কোনও রাষ্ট্রের তরফ থেকেই মিথ্যাটা ফাঁস হয়ে পড়ার প্রশ্নই ওঠেনি। ওঠার সুযোগ ছিল না। কারণ সত্যিকথা বলতে কি বিজ্ঞাপন যাই দেওয়া হোক দুনিয়ার শতকরা একশ’ ভাগ রাষ্ট্রই জাতীয়তাবাদী। এবং জাতীয়তাবাদের একটা বড় পাথেয় ঐ মিথ্যা ইতিহাস৷ দেশপ্রেমের মিথ—রাজনৈতিক মিথ সবই বানিয়ে রাখতে হয়। মিথ অর্থে শুধু অতিকথা নয়নেহাৎ-ই মিথ্যা অনেক গল্পও বানানোর দরকার পড়ে।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের মূল সত্য!

ব্রিটিশ ঐতিহাসিকেরা কয়েকটি বিভ্রান্তিকর মিথ্যাকে ভারত ইতিহাসের মূল সত্য হিসাবে তুলে ধরলেন। এক, হিন্দুধর্ম অত্যন্ত সুপ্রাচীন এবং সুসংহত একটি ধর্ম। দুই, ঐ ধর্মের ধারক ও বাহক সংস্কৃত ভাষাটাও সমপরিমাণে সুপ্রাচীন। তিন, হিন্দু ধর্ম এবং সংস্কৃত- ভাষা শুধু প্রাচীনই নয়—গৌরবোজ্জ্বল অতীতেরও অধিকারী। চার, সর্বভারতীয় মানসিকতার ঐক্যবোধ বেশ মজবুত এবং প্রাচীনও বটে। পাঁচ, হিন্দুধর্মের এবং সংস্কৃত ভাষার স্বর্ণ-যুগ অতীতে শেষ হয়ে গিয়েছে— পরে ছুটিরই অবক্ষয় শুরু। ছয়, ভারতসংস্কৃতির মূল উপাদান ধৰ্ম। এই কটি মিথ্যার সঙ্গে আর এক মোক্ষম মিথ্যা আর্যতত্ত্ব জুড়ে দিয়ে ব্রিটিশ সরকারের ভাড়াটে ঐতিহাসিকেরা ভারতের ইতিহাস ‘তৈরী করার’ কর্মকাণ্ড শুরু করলেন। আর্যতত্ত্বটাকে ভারতের ঐতিহাসিকেরা লুফে নিলেন। হিন্দু-ঐতিহ্যবাদীদের মহা আনন্দের দিন এসে গেল— রাতারাতি তাঁরা আর্যহিন্দু হয়ে গেলেন। ধর্মের সোনায় আর্যের সোহাগা মিশল। আর্য ‘জাতি’, সংস্কৃত ‘ভাষা’ এবং হিন্দু ‘ধর্ম’–এই ত্রিতত্ত্বের ত্রিবেণী সংগমে স্নান করে ভারতের ঐতিহাসিকেরা তিনের মহিমাকীর্তনে উঠে পড়ে লাগলেন। তিন সুপ্রাচীন’-এর জয়গানই হল প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের একমাত্র বক্তব্য। ধর্মের ধ্বজাধারী বিবেকানন্দও ঐতিহাসিক সাজলেন । তিনি আর্য-শব্দটাকে পরমানন্দে গ্রহণ করে অর্থহীন দম্ভোক্তি করে বসলেন “Only Hindus are Aryans.” অর্থহীন কারণ ঐ আর্য জাতির ধারণাটাই আজগুবি৷ আজগুবি ঐ হিন্দুধর্মের প্রাচীন প্রচলনের পুরো গল্পটাই।

মিথ্যার জন্মদাতা কে?

প্রশ্ন উঠবে ঐ-সব মিথ্যার জন্মদাতা কে? এককভাবে কারুর পক্ষে ঐ জাতীয় বিশাল মিথ্যা বানানো সম্ভব ছিলনা। সুসংগঠিত সুসংহত দীর্ঘকালীন প্রয়াস ছাড়া ঐসব মিথ্যার যে জন্ম হতেই পারতনা—এটা বুঝে নিতে খুব একটা অসুবিধা হয়না। সে প্রয়াসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বেশ কিছু পণ্ডিত—বেশ কিছু ঐতিহাসিক কিছু ভারতীয়, কিছু ইউরোপীয়। এসিয়া আফ্রিকার অন্য দেশেরও বেশ কিছু পণ্ডিত যে ঐ কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন তাও বুঝে নিতে কষ্ট হয়না । ভারতীয় পণ্ডিত ভাড়া খাটতেন—সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃতে প্রতারণামার্কা বই লিখতেন। ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদেরা ‘তত্ত্ব’ প্রতিষ্ঠা করতেন। ঐতিহ্যগর্বী ধর্মপ্রবণ আত্মসন্তুষ্ট ভালো মানুষ তৈরী করার কাজটা স্বচ্ছন্দেই হয়ে যেত।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নামক মিথ্যাটাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখতে গেলে মারাত্মক ভুল হবে। আসলে ঐ ইতিহাসটা দুনিয়ার প্রাচীন ইতিহাস নামক বিশালতর মিথ্যার একটি ভগ্নাংশ ছাড়া কিছুই নয়। ঐ বিশালতর মিথ্যার কথা ভুলে গিয়ে ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন- ভাবে চিন্তা করা যায় না। দুনিয়ার প্রাচীন ইতিহাস ধারা বানিয়েছিলেন তাঁরাই বানিয়েছিলেন এই ভারতের ইতিহাস। এই তথ্যটাকে গুরুত্ব দিতে হবে। সর্বাত্মক মিথ্যার সার্বদেশিক চক্রান্তটা বুঝে নিতে এই ছোট তথ্যটার দাম কম নয়। চক্রান্তটা কেউ বোঝেননি বলেই মিথ্যাটা বেঁচে আছে ৷ বেঁচে আছে ঐ ‘ইতিহাস’টা।

শ্বেত দ্বৈপায়ন বস’ (boss) ভারতে এসে হলেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস। ‘বস’ মানে arranger, ব্যাস মানেও তাই। মিস্টার ‘বস’ ভারতে এসে দেখলেন অব্যবস্থার চূড়ান্ত। সবেতেই অরাজকতা চলছে। বইপত্তর নেই ধর্মপুস্তক নেই – দর্শনের গ্রন্থ নেই –এমনকি ইতিহাস পর্যন্ত নেই। শুধু নেই আর নেই। সবই বাড়ন্ত৷ আর বাড়ন্ত বলে দর্শন—ইতিহাস এইসব শব্দেরই যে তখনও জন্ম হয়নি। শব্দগুলো না থাকলেও খুব একটা অসুবিধা হয়নি কারণ মিস্টার বস ঐ জাতীয় অনেক শব্দই বানিয়ে নিতে পেরেছিলেন। বানিয়ে নিতে পেরেছিলেন দেশীয় পণ্ডিতদের সহযোগিতায়। ওটা এমন কিছু সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়নি। সমস্যা যেটা দেখা দিয়েছিল সেটা এই চতুর্ভূজমার্কা ভূখণ্ডে মানসিক ঐক্যের বালাই না থাকার ও-বস্তুটা ভারতে ছিলই না। ধুরন্ধর মিস্টার ‘বস’ সব ব্যবস্থাই করে দিলেন। শ-দুয়েক বছর সময় পেয়েছিলেন। অসুবিধা খুব একটা হয়নি। রাজ্যের ধর্মপুস্তক লেখানোর ব্যবস্থা হল। উদ্ভট উদ্ভট সব নামের মুনীঋষিদের লেখা বলে ওগুলোকে চালানো হল। ষড় দৰ্শন ( ষড়যন্ত্রের আর এক নাম) বানিয়ে নেওয়া হল—আর বিদিগিচ্ছিরি সব নামের ‘দার্শনিকদের লেখা বলে ওগুলোকে প্রচার করা হল। মহাভারত আর আঠারো দুগুণে ছত্রিশ খানা পুরাণ (এছাড়া আরও কয়েকটি বইও ছিল) লেখানোর ব্যবস্থা করে নিজের নামেই চালিয়ে দিলেন ব্যাসীভূত ‘বস’। ধর্মপুস্তক, মহাকাব্য, শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণের বন্যা বয়ে গেল। বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া বলে প্রচারিত বইগুলোর ওপর পবিত্রতা প্রাচীনত্বের বহর চাপানো হল। ‘সুপ্রাচীন’ সংস্কৃত ভাষা আর ‘সনাতন’ হিন্দুধর্মের জোয়ার সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ভারতের মানুষের মানসিক ঐক্যের অভাবটাও দূর করলেন মিস্টার বস। মোক্ষম খেলাটা বাকি ছিল। সেটা ঐ ইতিহাস লেখানোর ব্যাপারটা। ভারতের ইতিহাস লেখানোর কাজে ‘ঐতিহাসিক’কে আসরে নামানো হল। জার্মান, ফরাসী, হাঙ্গেরীয়, ইটালীয়, পোলিশ, রুশীয়—ইউরোপের প্রায় সব জাতের পণ্ডিতদের ডাকা হল ঐ কর্মযজ্ঞে। পণ্ডিতেরা আসর মাত করলেন। শুধু দ্বৈপায়ন পণ্ডিতদের দিয়ে ‘ইতিহাস’ লেখানোর বিপদ ছিল। লোকে সন্দেহ করে বসত। তাই ঐ ব্যবস্থা। ভারতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের মাল – মসলা, প্রত্নউপকরণ সবই তৈরী করে নেওয়া হল। প্রাচীন লিপির অস্তিত্বই ছিল না। বানিয়ে নেওয়া হল। নাম দেওয়া হল ব্ৰাহ্মী খরোষ্ঠী গ্রন্থ, ওয়াত্তেলুও, শারদা ইত্যাদি। সুপ্রাচীন নিখুঁত সালতামামি আরোপ করার ব্যবস্থাও হল। বিরাট বিশাল সেই কর্মযজ্ঞ পরিচালনার টাকা পয়সা কোত্থেকে আসত দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। নেপথ্য পণ্ডিতেরা অপূর্ব নিষ্ঠা আর সুগভীর গোপনতার মধ্যে কাজকর্ম করতেন। আর তা করতেন বলেই ঐ ‘ইতিহাস’টা প্রামাণ্য সেজে বসে আছে।

‘বাল্মীকি’-নামের উৎস

রামায়ণ লেখানো হল। মহাকাব্যের লেখকের নাম কি রাখা যায় ? চ্যবন ঋষির পুত্র নাম রত্নাকর। সে ত’ সরস্বতী ভর করার আগের নাম। পরেরটা কি হবে? একটা উপাখ্যান বানিয়ে নেওয়া হল৷ উঁই-টিবিতে তাঁর সর্বাঙ্গ ঢেকে গিয়েছিল—এই রকম একটা উপাখ্যান। উইটিবির ইংরাজী anthill (উই-এর ভুল ইংরাজী white ant এর সূত্রে)। ant এর ল্যাটিন formica আর ঐ formica-র উচ্চারণ চুরি করে বানিয়ে নেওয়া হল বল্মিক বা বল্মীক বা বল্মিকা বল্মীকা। ফ-এর কাছাকাছি উচ্চারণের ব-এর আদেশ—রলয়োরভেদর কল্যাণে ল-এর আগম—আর ‘ইকা’র ব্যবস্থা ত ছিলই। বল্মিক বা ৰল্মীক হল উই বিকল্পে উইঢিবির সংস্কৃত ছদ্মবেশ। জাতার্থে ষ্ণির ব্যবস্থা হতে দেরী হয়নি। ঘষে মেজে শব্দটা দাঁড়াল বাল্মীকি। উপাখ্যানের সঙ্গে নামের সঙ্গতি থাকল৷ নামটাও সংস্কৃতগন্ধী হল। ব্যুৎপত্তির বহর তৈরী করে নেওয়া হল। অমুক ধাতুর উত্তর তমুক প্রত্যয়ের আয়োজন করেই পণ্ডিতেরা ক্ষান্ত হলেন না—শব্দটার আরও কয়েকটা অর্থও বানিয়ে নেওয়া হল। সংস্কৃত শব্দের ব্যুৎপত্তি থাকবেনা এও কি কখনও হয়! প্রাচীন কালের সংস্কৃতজ্ঞরা যে etymology না জেনে কোনও শব্দকেই ভাষায় ঠাঁই দিতেন না। তাই ঐ ব্যবস্থা। বর্ণচোরা সংস্কৃত শব্দটার ধারে কাছের উচ্চারণের কোনও শব্দই ভারতের ভাষায় নেই৷ তা না থাক। শব্দটা প্রাচীন সেজে বসল। ভাষাতাত্ত্বিকদের খেলায় শব্দটা অভিধানের কলেবর বাড়ালো। খেলাটা কেউ ধরতে পারেননি এইটাই আশ্চর্যের। ধরা পড়লেও যে খুব একটা বিপদ ছিল তাও নয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের বানিয়ে নেওয়া আর্য-তত্ত্বের আর একটি শব্দগত প্রমাণের ব্যবস্থা হয়ে যেত যদি খেলাটা প্রকাশ হয়ে পড়ত।

‘নবজাগরণ’ অ্যান্ড্রোয়েড অ্যাপ্লিকেশনটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

‘নবজাগরণ’ এর টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

‘নবজাগরণ’ এর ফেসবুক পেজে লাইক করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

![প্রত্নলিপি, বাঙালি, বাঙালিয়ানা ও বাংলায় ইসলাম: কিছু জিজ্ঞাসা [পর্ব ১]](https://nobojagaran.com/wp-content/uploads/2023/07/Parthenon_30276156187-350x250.jpg)