প্রাচীনকাল থেকেই শিক্ষা-সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসেবে ভারতবর্ষের খ্যাতি সুবিদিত। প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগে ভারতের বেশ কিছু শাসক শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপােষকতা করেছিলেন এবং তার ফলেই তক্ষশীলা১, নালন্দা, বিক্রমশীলা২, উদন্তপুর৩, সোমপুর৪, বল্লভী৫ প্রভৃতি অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল বহু মহাবিহার৬ যেগুলি ছিল মূলত বৌদ্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বৌদ্ধশিক্ষার এই প্রসিদ্ধ কেন্দ্রগুলির মধ্যে নালন্দা মহাবিহারের স্থান ছিল সবার উপরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা আধুনিককালের হলেও বিশালত্বের জন্য সেকালে বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবেই এটাকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। নালন্দার বিকাশ ঘটেছিল খ্রিস্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত সম্রাটগণের ও পরবর্তীকালে কনৌজের মহারাজা হর্ষবর্ধনের (৬০৬-৬৪৭) পৃষ্ঠপােষকতায়। গুপ্তযুগের উদার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের ফলশ্রুতিতে নবম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতে এক বিকাশ ও সমৃদ্ধির যুগ চলেছিল বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে অবশ্য সেই পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। সে সময় পূর্ব-ভারতে পাল শাসনকালে (৭৫০-১১৭৪) বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ছিল ভারতের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উল্লেখযােগ্য ঘটনা।

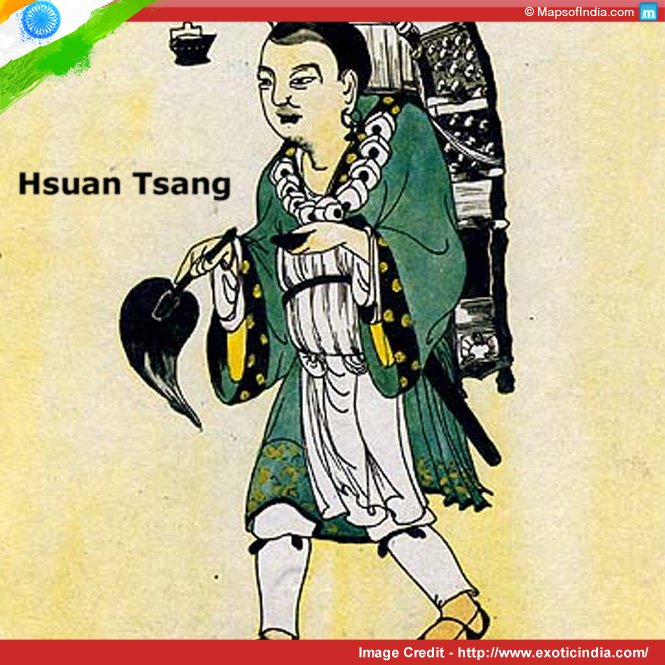

খ্যাতির গগণে থাকাকালীন নালন্দায় ভারত ছাড়াও তিব্বত, চিন, কোরিয়া ও মধ্য এশিয়ার ছাত্ররা অধ্যয়ন করতে আসতেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ইতিহাস রচিত হয়েছে বেশ কয়েকটি শিলালেখ, মূর্তিগাত্রে উৎকীর্ণ লিপি, তাম্রলিপি বা তাম্রফলক, তৎকালীন জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্য, তিব্বতী ঐতিহাসিক লামা তারানাথের বিবরণ, তিব্বতী পর্যটকের লেখা ‘পাগ সাম জন জ্যাং’, তিব্বতী সাধু ধর্মস্বামীর বৃত্তান্ত এবং মূলত হিউয়েন সাঙ (৬২৯-৪৫) ও ইৎ-সিং (৬৭৩-৮৫) প্রমুখ চিনা পর্যটকের ভ্রমণ-বিবরণী থেকে। শেষোক্ত পর্যটকদ্বয় খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে নালন্দা এসেছিলেন। ভিনসেন্ট আর্থার স্মিথ মনে করেন যে, নালন্দার ইতিহাস হল মহাযান বৌদ্ধধর্মেরই ইতিহাস। হিউয়েন সাঙ৭ তাঁর ভ্রমণকাহিনিতে নালন্দার অবদান হিসেবে যে সকল পণ্ডিতের নাম করেছেন, তাদের অনেকেই মহাযান দর্শনের বিকাশের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নালন্দায় সকল ছাত্রই মহাযান ও বৌদ্ধধর্মের আঠারটি (হীনযান) সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করতেন। হিউয়েন সাঙের জীবনীকার হুই-লি লিখেছেন যে, নালন্দায় মহাযান দর্শনের উপর অধিক গুরুত্ব আরােপ করা হত বলে কয়েকজন ভিক্ষু এই মহাবিহারটিকে পছন্দ করতেন না। রাজা হর্ষবর্ধন ওড়িশা পরিদর্শনে গেলে তারা নালন্দাকে পৃষ্ঠপােষকতা দানের জন্য রাজার নিন্দা করেন। শুধু তাই নয়, নালন্দায় যে ‘আকাশকুসুম’ দর্শনের শিক্ষা দেওয়া হয়, তার তারা উপহাস করেন এবং বলেন যে, হর্ষবর্ধনের উচিত একটি কাপালিক মন্দিরেরও পৃষ্ঠপােষকতা করা। হর্ষবর্ধন একথা নালন্দার অধ্যক্ষকে জানালে তিনি সাগরমতি, প্রজ্ঞারমি, সিংহরমি ও হিউয়েন সাঙকে ওড়িশার ভিক্ষুদের মত খণ্ডন করার জন্য প্রেরণ করেন।

[১]

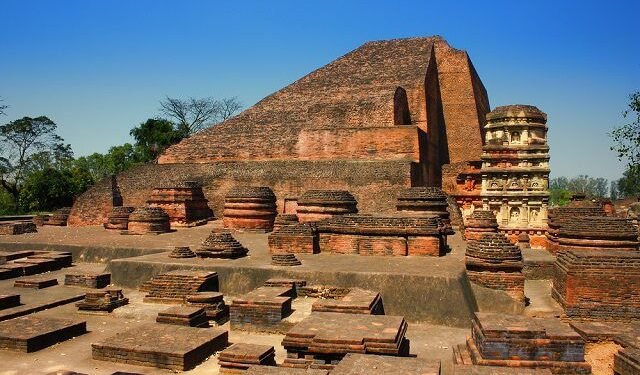

তুর্কি সেনাপতি মােহাম্মদ বখতিয়ার খলজি এই নালন্দা মহাবিহার ধ্বংসসাধন করেছিলেন বলে কথিত।৮ তবে কোনাে কোনাে সূত্র হতে জানা যায় যে, এই ঘটনার পরেও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় চালু ছিল। কিন্তু তা ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হয় ও বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। পরে উনিশ শতকে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ প্রাথমিকভাবে এই প্রত্নস্থলে খননকার্য চালায়। ১৯১৬ সালে প্রথম এখানে নিয়মমাফিক খননকার্য শুরু হয় ও ১২ হেক্টর জমিতে সুবিন্যস্ত ১১টি মঠ ও ইটের তৈরি ৮টি বিহার আবিষ্কৃত হয়। এছাড়া ধ্বংসস্তুপের মধ্য থেকে প্রচুর ভাস্কর্য, মুদ্রা, শিলমােহর ও উৎকীর্ণ লিপিও আবিষ্কৃত হয়। এগুলির কয়েকটি নিকটবর্তী নালন্দা পুরাতত্ত্ব সংগ্রহশালায় সংরতি আছে।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে, মােহাম্মদ বখতিয়ার খলজি ত্রয়ােদশ শতকের প্রারম্ভে বাংলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অংশে প্রায় ১৩০ বছরের সেন শাসনের (১০৯৬-১২২৫) অবসান ঘটিয়ে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা করেন। তিনটি পর্যায়ে ভারত উপমহাদেশে মুসলিম শাসন বিস্তার লাভ করে। প্রথমত, ৭১২ সালে সিন্ধু ও মুলতান বিজয় সম্পন্ন হয় আরবের উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের আমলে (৭০৫-৭১৫) মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে। দ্বিতীয়ত, গজনীর রাজা সবুক্তগীন (৯৭৭৯৯৭) ও তার পুত্র সুলতান মাহমুদের (৯৯৭-১০৩০) বারবার ভারত আক্রমণ। সুলতান মাহমুদ সতের বার ভারতের বিভিন্ন এলাকা অভিযান করেন। কিন্তু তিনি ভারতে স্থায়ীভাবে সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেননি। রাজা সবুক্তগীন ও সুলতান মাহমুদ জাতিতে তুর্কি ছিলেন। তৃতীয় পর্যায়ে তুর্কি বীর গজনী অধিপতি মােহাম্মদ ঘােরীর (১১৮৬-১২০৬) নেতৃত্বে ভারত আত্রান্ত হয়। মােহাম্মদ ঘােরী দিল্লি ও আজমিরে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং দিল্লিকে রাজধানী করে ভারতে একটি মুসলিম রাজ্য স্থাপন করেন। দিল্লিতে প্রতিনিধিরূপে কুতুবউদ্দিন আইবককে (১২০৬-১২১০) শাসক হিসেবে নিযুক্ত করেন তিনি। ১২০৬ সালে মােহাম্মদ ঘােরীর মৃত্যুর পর কুতুবউদ্দিন আইবক স্বাধীনতা ঘােষণা করে দিল্লির সিংহাসনে আরােহণ করেন। এ সময়ে বিহারে ও বাংলায় মােহাম্মদ বখতিয়ার খলজির নেতৃত্বে মুসলিম বিজয় সম্পন্ন হয়। এটা ছিল মােহাম্মদ ঘােরীর উত্তর ভারত বিজয়েরই অংশবিশেষ।

মােহাম্মদ বখতিয়ার খলজির বাল্যজীবন ও পিতৃ পরিচয় সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ তেমন আলােকপাত করেননি। তবে তিনি একেবারে অজানা পরিবারেরও ছিলেন না। তার কাকা মােহাম্মদ বিন মাহমুদ দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধে (১১৯২) বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছিল। পরবর্তীকালে মােহাম্মদ একটা ছােট জায়গার ইকতাদার হয়েছিলেন। এরপর উনি অযােধ্যায় গেলে আরও বড় জায়গার ইকতাদার হন। ইরানি ঐতিহাসিক মিনহাজউদ্দিন সিরাজীর ‘তবকাত-ই-নাসিরী’৯ গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, বখতিয়ার আফগানিস্তানের গরমশির তথা আধুনিক দশত-ই-মার্গের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন জাতিতে তুর্কি, বংশে খলজি এবং বৃত্তিতে ভাগ্যান্বেষী সৈনিক। সম্ভবত ১১৯৫ সালে দারিদ্র্যের কারণে বখতিয়ার নিজদেশ ছেড়ে গজনীতে এসে উপস্থিত হন এবং মােহাম্মদ ঘােরীর অধীনে সৈন্যবাহিনীতে চাকরি প্রার্থী হন। কিন্তু তিনি দেখতে ছিলেন কালাে, শরীরের তুলনায় তার হাত ছিল লম্বা এবং ছিলেন খর্বাকৃতির। এ কারণে তিনি গজনীতে চাকরি লাভে ব্যর্থ হন। এরপর তিনি দিল্লিতে আসেন। দিল্লির শাসক কুতুবউদ্দিন আইবকের অধীনে চাকরি প্রার্থী হন এবং একই কারণে তিনি সেখানেও চাকরি লাভে ব্যর্থ হন।

গজনী ও দিল্লিতে চাকরি লাভে ব্যর্থ হয়ে বখতিয়ার এতটুকু বিচলিত হননি। তিনি ছিলেন উচ্চাভিলাষী, সাহসী। তিনি বদাউনে যান এবং সেখানকার শাসনকর্তা হিজবরউদ্দিনের কাছে অল্প বেতনে একটি চাকরি লাভ করেন। মিনহাজের মতে, বখতিয়ারের এটাই ছিল প্রথম চাকরি। ঐতিহাসিক ইসামি অবশ্য বলেছেন যে, বখতিয়ার প্রথমে চাকরি পান জিতুরের রাজা জয়সিংহের কাছে। ২য় মতের পক্ষে সমর্থন না পাওয়া গেলেও এটা হওয়া খুব অসম্ভব নয়, কারণ রাজপুত রাজারা ভাড়াটে। আফগান সেনাদের দলে নিতেন। যেহেতু বখতিয়ার ছিলেন উচ্চাভিলাষী, তাই তিনি অল্প বেতনে বাউনে থাকতে রাজি হলেন না। ভাগ্য ফেরাবার জন্য অযােধ্যায় আগমন করেন। তিনি অর্থ ও যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ করে কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে সাহসিকতার পরিচয় দিলে অযােধ্যার শাসনকর্তা মালিক হুসামউদ্দিন তাকে বর্তমান উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর জেলার পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত ‘ভগবৎ’ ও ‘ভিউলী’ নামক দুটি পরগণার জায়গির দান করেন। এখান থেকেই বখতিয়ার তার উন্নতির পথ খুঁজে পান।

অদম্য সাহসী বখতিয়ার খলজি কিছু সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করে পার্ববর্তী হিন্দু রাজ্যগুলাের উপর আক্রমণ করতে থাকেন। হিন্দু রাজাদের মধ্যে ঐক্য ছিল না, ফলে এই রাজ্যগুলি সহজেই বখতিয়ারের অধিকারে আসে। বখতিয়ারের বীরত্বের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং অনেক ভাগ্যান্বেষী মুসলমান তার সৈন্যদলে যােগদান করে। বখতিয়ারের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তিনি দক্ষিণ বিহারে অভিযান চালান এবং রাজা গােবিন্দ পালকে পরাজিত করেন। এরপর বখতিয়ার পার্ববর্তী অঞ্চলে আক্রমণ চালিয়ে ২০০ অর্বারােহী সেনা নিয়ে এক প্রাচীরবেষ্টিত দুর্গের মতাে স্থানে আসেন এবং দুর্গ ভেবে তা অতর্কিত আক্রমণ করেন। প্রতিপক্ষ কোনাে বাধাই দিল না। দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে অনেক দ্রব্য লুণ্ঠন করা হয়। মিনহাজ তঁার ‘তবকাত-ই-নাসিরি’তে বলেন, দুর্গ জয়ের পর বখতিয়ার দেখলেন যে, দুর্গের অধিবাসীরা সকলেই মুণ্ডিতমস্তক ব্রাহ্মণ (পৃ. ২১২) এবং দুর্গটি অসংখ্য বইপত্রে ভরা। জায়গাটি আসলে যে কোনাে দুর্গ নয়, বরং বৌদ্ধবিহার তা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে মিনহাজের বিবরণে আক্রমণলব্ধ অসংখ্য বইয়ের উল্লেখ হতে। তা হলে এই জায়গাটিই কি নালন্দা? বইগুলি কি অগ্নিতে ভস্মিভূত করা হয়েছিল? এ নিয়ে মিনহাজ তার গ্রন্থে কোনাে কথাও বলেননি। শুধু বলেছেন, বইগুলির বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিচিত হবার পর জানা যায়, গােটা দুর্গ (প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারগুলির গড়ন সাধারণত দুর্গের মতােই হত) ছিল একটি বৌদ্ধবিহার। মিনহাজের বিশাল বইয়ের আয়তনের তুলনায় খুবই সংক্ষিপ্ত এই বিবরণের জন্য মাত্র একটি অনুচ্ছেদ ব্যবহার করা হয়েছে। সেখানে বই পােড়ানাের কথা নেই, যদিও দুর্গের সমস্ত বাসিন্দাকে মেরে ফেলার কথা উল্লেখিত হয়েছে।

বিহারে অবস্থানকারী মুন্ডিতমস্তক অধিবাসীদের ব্রাহ্মণ বলে অভিহিত করা হলেও এরা যে প্রকৃতপক্ষ বৌদ্ধভিক্ষু, বা শ্ৰমণ ছিলেন তা মিনহাজের বর্ণনাই তা প্রমাণ করে (পরে তিব্বত অভিযানের সময় ওই অঞ্চলের অধিবাসীদেরও মিনহাজ ভুল করে ব্রাহ্মণ বলে অভিহিত করেছেন)। মহামহােপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন,

“মুসলমানেরা যখন ভারতবর্ষ অধিকার করেন তখন ভারতবর্ষে যে একটা বৌদ্ধ বলিয়া প্রবল ধর্ম ছিল তাহা তাহারা জানিতেন না। তাহারা ভারতবাসী সভ্যজাতিমাত্রকেই হিন্দু বলিতেন। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম দুই-ই তাঁহাদের কাছে হিন্দুধর্ম ছিল। মিনহাজ ওদন্তপুরী বিহার বিনাশের যে ইতিহাস দিয়াছেন তাহাতে তিনি বলেন যে, মুসলমানেরা দুই হাজার সব মাথা কামানাে ব্রাহ্মণকে বধ করিয়াছিলেন। তাহারা ‘ওদন্তপুরী’ বিহারকে ‘ওদনন’ বিহার বলিতেন। সব মাথা কামানাে ব্রাহ্মণ হইতে পারে না একথা বােধ হয় বাঙালি পাঠককে বুঝাইতে হইবে না। সন্ন্যাসীরাই সব মাথা কামায়। বিহারের ভিক্ষুরা সব মাথা কামাইতেন যেহেতু তাহারাও সন্ন্যাসী ছিলেন।”১০

ঐতিহাসিক ভাস্কর চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন,

“মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী নামে একজন ভাগ্যান্বেষী তুর্কী সেনানায়ক প্রথমে বিহার জয় করে বঙ্গদেশে অভিযান করেন। তিনি বিহারের অন্তর্গত বিহার শরীফে অবস্থিত ঔদন্তপুর বৌদ্ধবিহার ধ্বংস করেন (১১৯৩ খ্রীঃ) এবং পরে সমগ্র মগধ তার দ্বারা অধিকৃত হয়।”১১

মােহাম্মদ বখতিয়ার খলজি উদন্তপুরী আক্রমণ করেছিলেন এটা সত্য, কিন্তু ধ্বংস করেছিলেন এটা বলা বােধহয় একটু বাড়াবাড়ি। তাছাড়া উদন্তপুরীই বা কেন তিনি আক্রমণ করেছিলেন, ওটা তাে একটা বৌদ্ধবিহার বা বৌদ্ধ শিক্ষায়তন? এর কিছুটা উত্তর পাওয়া যায় সতের শতকের বৌদ্ধ পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক লামা তারানাথের ‘History of Buddhism in India‘ গ্রন্থে।১২ বােঝা যায়, আত্মরক্ষার জন্য স্থানীয় বৌদ্ধ রাজা উদন্তপুরীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন বলেই সেখানে বখতিয়ারের হামলা। পাশাপাশি এটাও মনে রাখতে হবে যে, বখতিয়ারের পূর্বেও কিন্তু উদন্তপুরী হামলার শিকার হয়েছিল। উদন্তপুরীর উপর প্রাথমিক হামলার একটি বিবরণ সম্পর্কে তারানাথ বলেছেন যে, ৫০০ সৈনিকের একটি বাহিনীকে পরাজিত করা হয়েছিল।১৩

উদন্তপুরী বিহার বিজয়ের পর বখতিয়ার দিল্লিতে গমন করে সেখানকার শাসনকর্তা কুতুবউদ্দিন আইবকের সাথে দেখা করেন। ঐতিহাসিক হাসান নিজামী বলেছেন যে, ওই সাক্ষাৎ হয় ১২০৩ সালের ২৩ মার্চ, বাদাউনে। কালিঞ্জর দুর্গ অভিযান করে কুতুবউদ্দিন সবে ফিরে এসেছিলেন। তিনি বখতিয়ারের সাফল্যের জন্য নানা সম্মানে ভূষিত করেন। বখতিয়ার কুতুবউদ্দিনের কাছ থেকে অনেক উপহারও পান। কিন্তু দরবারে একদল আমির বখতিয়ারের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তার বীরত্ব প্রমাণের জন্য তাকে হাতির সাথে লড়াই করতে বলেন। বখতিয়ার হাতির সাথে লড়াই করতে রাজি হন। হাতির সাথে লড়াইয়ের এক পর্যায়ে তিনি একটি কুঠার হস্তে হাতির নাসিকায় এমনভাবে আঘাত করেন যে, হাতিটি ভয়ে সেখান থেকে পলায়ন করে। হাতির সাথে লড়াইয়ে এমন বীরত্ব প্রদর্শন করবার জন্য কুতুবউদ্দিন বখতিয়ারের প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হন এবং তাঁকে আরও বেশি পুরস্কৃত করেন।

এরপর বখতিয়ার বাংলার দিকে যাত্রা করেন। বাংলায় তখন রাজা লক্ষ্মণ সেন (১১৭৮-১২০৬) রাজত্ব করছেন। সেই সময় তার বয়স ছিল আশি ও তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত যােদ্ধা। বখতিয়ার সেন রাজ্যের সীমানায় এসে পৌঁছালে সেই খবর রাজধানী নদিয়াতে পৌঁছে যায়। ব্রাহ্মণ ও বণিক গােষ্ঠীর মানুষজন শহর ছেড়ে পূর্ববঙ্গে ও কামরূপে পালিয়ে যায়। কিন্তু লক্ষ্মণ সেন ওখানেই থেকে যেতে মনস্থ করেন। শিলালেখ থেকে জানা যায়, ১২০৩ সালে লক্ষ্মণ সেন ‘মহাশান্তি’ যজ্ঞ করেছিলেন। মিনহাজের মতে, লক্ষ্মণ সেন তাঁর প্রজাদের উৎপীড়িত করেননি এবং উপহার প্রদানে ছিলেন বড়ই উদার। যাইহােক, মাত্র ১৮ জন অর্থারােহী নিয়ে বখতিয়ার রাজধানী নদিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। সত্বর মূল বাহিনী এসে নগর ও আশেপাশের এলাকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। রাজা লক্ষ্মণ সেন পূর্ববঙ্গে চলে যান ও সেখানকার সােনারগাঁও থেকে কিছুকাল রাজত্ব করেন।

[২]

বখতিয়ার খলজি কর্তৃক উদন্তপুরী বিহার অধিকৃত হবার পরই বিহার ও বাংলা অঞ্চল থেকে বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত হয় বলে অনেকেই মনে করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (আসল নাম শরনাথ ভট্টাচার্য) এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, “এমন সময়ে আফগানিস্তানের উপত্যকা হইতে পাঠানেরা মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়া এবং মুসলমান ধর্ম প্রচারের জন্য কোমর বাঁধিয়া অন্য ধর্মাবলম্বীদের কাফের বলিয়া তাহাদের উচ্ছেদ সাধনের জন্য বঙ্গ দেশে আসিয়া পড়িলেন। যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাহাদের বংশধরেরা এখনাে আসিতেছেন। ইহাদের পূর্বপুরুষেরা ইহাদের অপেক্ষা যে বেশি জ্ঞানী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তখন বাংলায় তাে সেনবংশ রাজা—কিছু বড়াে রাজা মাত্র। আশে পাশে চারি দিকে অনেক ছােটো ছােটো রাজা ছিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ বৌদ্ধও ছিলেন। বল্লালেরর সময় ব্রাহ্মণদের একটা আদমসুমারি লওয়া হয়। সে সময়ে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র আট শত ঘর ব্রাহ্মণ ছিল। আট শত ঘর ব্রাহ্মণে যতটুকু হিন্দু করিয়া লইতে পারে, দেশের ততটুকু হিন্দু ছিল—অবশিষ্ট সবই বৌদ্ধ। বৌদ্ধরা পুতুল পূজা করিত। সুতরাং মুসলমান আক্রমণের রােকটা বৌদ্ধদের উপরই পড়িয়া গেল। তাহারা বৌদ্ধদের বিহারগুলি সব ভাঙিয়া ফেলিলেন। এক ওদন্তপুরী বিহারেই দুই হাজার আসল ভিক্ষু বধ হইল। বিহারটি ভাঙিয়া ফেলা হইল পাথরের মূর্তিগুলি ভাঙিয়া-চুরিয়া ফেলা হইল পুথিগুলি পােড়াইয়া দেওয়া হইল। বিক্রমশীল বিহারেরও এই দশাই হইয়াছিল। নালন্দা জগদ্দল প্রভৃতি বড়াে বড়াে বিহারের এই দশা হইল। ওদন্তপুরী বিহারে ঢিবি খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে—নালন্দা বিহারেরও ঢিবি খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে। বিক্রমশীল ও জগদ্দলের এখনাে কোনাে খোঁজ হয় নাই। আসল ভিক্ষু এই সময় হইতেই একরূপ লােপ হইয়াছে। যাহারা পলাইয়াছিল তাহারা নেপাল, তিব্বত, মঙ্গোলিয়ায় চলিয়া গিয়াছিল, কতক বর্মায় ও সিংহলে গিয়াছিল। সুতরাং বাংলায় বৌদ্ধদের বিদ্যাবুদ্ধি, পুথি-পাঁজির এই পর্যন্ত শেষ।”১৪

হরপ্রসাদবাবু অত্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গে এক্ষেত্রে মন্তব্য করেছেন যে, “নাগার্জুনের মতাে তীক্ষ্ণ ধী মনীষী ‘মাধ্যমিককারিকা’য় যে ধর্মের দৃঢ় দার্শনিক ভিত গড়ে দিয়েছিলেন তার মহিমা ক্ষয় হতে হতে সাত-আটশ বছরে এমন রূপান্তর ঘটে গেল যে তাকে আর বুদ্ধদেবের ধর্ম বলে চেনা সম্ভব ছিল না।১৫ তার মতে, মুসলমান আক্রমণ হল তারই প্রায়শ্চিত্ত। তিনি বলেছেন, “এক একবার মনে হয় তিন-চারিশত বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধেরা ইন্দ্রিয়াসত্ত, কুকর্মান্বিত ও ভূতপ্রেতের উপাসক বলিয়া যে নিজেও অধঃপাতে গিয়াছিল এবং দেশটাকে সুদ্ধ অধঃপাতে দিয়াছিল, মুসলমানদের আক্রমণ তাহারই প্রায়শ্চিত্ত। বিধাতা যেন তাহাদের পাপের ভরা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য মুসলমানদের এদেশে পাঠাইয়াছিলেন। তাহাদের সেই ঘূণিত উপাসনা, বিষ্ঠামূত্র ভক্ষণ করিয়া সিদ্ধিলাভের চেষ্টা, ভূতপ্রেত পূজা করিয়া বুজরুক হইবার চেষ্টা এবং উৎকট ইন্দ্রিয়াসক্তিকেই ধর্ম বলিয়া মনে করা ও তাহাই শিখানাে—এই-সকলের পরিণামে তাহাদিগকে বঙ্গদেশ চিরকালের জন্য ছাড়িতে হইল।”১৬

বৌদ্ধধর্মের অধঃপাত সম্পর্কে শাস্ত্রী মহাশয়ের আরও একটি মন্তব্য আমরা উল্লেখ করতে পারি

“The other discovery I have made is not so much from books and MSS. as from actual observation in Nepal.It was always a puzzle to me that the pure metaphysical religion of Buddha could be made the medium of practising immoral and obscene rites. The Buddhist Trinity Dhama (Religion) Buddha and Sangha (Buddhist monastic congregation) are merely abstract ideas personified. All the three words are in masculine gender. How can there be the introduction of female divinities and subsequent obscene rites? But on entering the Holiest of the Great places of Pilgrimage in Nepal, the Svayambhu Ksetra, I was struck with a female figure labelled or inscribed as ‘Namo dharmaya’.I at once enquired from the Residency Pandit, a Buddhist high-priest himself and the descendant of the most learned of Buddhist Pandits ever met with by the English in Nepal. He coolly said ‘Dharma’ is nothing else but ‘Pranja’. I had often read in Buddhist works the phrase Prajnopayasvarupinim or svarupaya. I know that Buddha is never an object of worship. His image is kept in monasteries simply for the purpose of keeping his noble example always present before the aspirers to Nirvana, and so he is the Upaya or means to Nirvana.I also knew that Prajna or true knowledge is the great goal of those who aspire to Nirvana. But none ever suspected that Dharma and Prajna are identical.This identification introduced a female deity into the Buddhist Trinity and she at once became the mother of all Bodhisattvas, beings representing the Sangha or the Buddhist congregation.In a MS. in the Durbar library belonging to the Kalacakra School I subsequently saw illustrations of ‘Buddha’ and ‘Prajna’ in the unspeakable situation begetting Bodhisattvas. This information led to the explanation of many facts and symbolisms unexplained before. Buddhism subsequently became closely allied to Sakti worship and its latter development ran in parallel lines that of Sakti cult.”১৭

হরপ্রসাদ বাবু বৌদ্ধ সমাজ ও বৌদ্ধধর্ম নিয়ে বহু গবেষণা করেছেন ঠিকই, কিন্তু তার বৌদ্ধধর্মের পতন সম্পর্কে এমন বক্তব্য যে সর্বাংশে ইতিহাস সম্মত নয় তা বলাই যায়। মুসলিম আক্রমণ ও বৌদ্ধদের চারিত্রিক অধঃপতন প্রভৃতি কারণ তাে ছিলই, কিন্তু বৌদ্ধদের অন্তর্ধানের মূল কারণ ছিল তাদের উপর ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সহিংস আগ্রাসন।১৮ গুপ্ত রাজাদের শাসনকালেই হিন্দুধর্মের পুনরুস্থান শুরু হয়। এই নব্য হিন্দুধর্ম বৈদিক আর্যদের ধর্মনীতি হতে ভিন্ন ছিল। বৈদিক দেবতার স্থলে বিষ্ণু ও তার নানা অবতার, বিষ্ণু ও শিবের পত্নীদ্বয় যথাক্রমে লক্ষ্মী ও মহামায়া মাতৃকা, তাদের সন্তান-সন্ততি কার্তিক গণেশ সরস্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা প্রচলিত হয়। হিন্দুধর্মের পুনরুস্থানের ফলে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম আত্মপ্রকাশ করে। সমাজে জাতিভেদ প্রথা কঠোর করা হয়। এই যুগে দেবদেবীর পূজাই ধর্মানুষ্ঠানে প্রাধান্য লাভ করে। শুঙ্গ-কাম্ববংশের রাজত্বকালে যেমন ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে বৌদ্ধধর্মের সমূহ ক্ষতি হয়েছিল, তেমনি গুপ্তযুগে প্রবর্তিত পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তি একদিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে অন্যদিকে বৌদ্ধধর্মের অবনতি হতে থাকে। ঠিক এমন সময় গৌড় রাজ শশাংকের (৬০৬-৬৩৭) আবির্ভাব এবং হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপােষকতা হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানকে বেগবান করে তােলে। শশাঙ্ক, মালবরাজ যশােবর্মণ ও হুনরাজ মিহিরকুল (৫০২-৫৪২) শৈবধর্মের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। দাক্ষিণাত্যেও এ সময় শৈবধর্ম প্রবল ছিল। এই সময় ভারতের সর্বত্র এক বৌদ্ধধর্ম বিরােধী আন্দোলন গড়ে ওঠে। দক্ষিণী ব্রাহ্মণ কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধধর্মের বিরােধিতা করে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড প্রচার করেন। এরপর দক্ষিণী নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণ শংকরাচার্য (৭৮৮-৮২০) শৈবধর্ম প্রচার করেন। তিনি নাগার্জুনের ‘শূন্যবাদ’কে বৈনাশিকতন্ত্র আখ্যা দিয়ে তা যথেচ্ছভাবে প্রয়ােগ করে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন। আর এই বৌদ্ধবাদ বিরােধী ব্রাহ্মণ্যবাদী আগ্রাসন খ্রিস্টপূর্ব ১৮৫ অব্দে শুঙ্গ রাজা পুষ্যমিত্র শুঙ্গের সময় (১৮৫-১৫১ খ্রিস্টপূর্ব) থেকেই শুরু হয়েছিল।

হরপ্রসাদবাবু বােধহয় রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যবাদের এই আগ্রাসনকে আড়াল করতে চাইছেন। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলার বর্মণ-সেনবংশীয় নৃপতিদের নিপীড়নে বৌদ্ধধর্ম যে অত্যন্ত বিপন্ন হয়েছিল এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে সেন-রাজাদের সময়ে বৌদ্ধধর্ম যে এদেশ থেকে প্রায় বিলুপ্ত হয়েছিল সে তথ্য প্রামাণ্য ইতিহাস থেকেই পাওয়া যায়। এরপরে ত্রয়ােদশ শতকের প্রারম্ভে বাংলায় মােহাম্মদ বখতিয়ারের নেতৃত্বে তুর্কি অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কালে বরেন্দ্র ও রাঢ় অঞ্চলে বৌদ্ধদের অস্তিত্ব বলার মতাে ছিল না। বাংলার অবশিষ্ট অংশেও সে অবস্থার বিশেষ কোনাে পরিবর্তন হয়নি।

সুতরাং বলা যেতে পারে যে, দ্বাদশ শতাব্দীতে রাঢ় ও বরেন্দ্র অঞ্চলে (উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ) বৌদ্ধধর্মের প্রভাব উল্লেখ করার মতাে ছিল না। কিন্তু বৌদ্ধদের অস্তিত্ব কেন বিলুপ্তপ্রায় হয়েছিল সে সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন,

“হিন্দুরা বৌদ্ধধর্ম শুধু নষ্ট করিয়া ছাড়েন নাই, তাঁহারা দুহাতে বৌদ্ধ ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্যের উপর নিজ নিজ নামাঙ্কের ছাপ দিয়া উহা সৰ্ব্বতােভাবে নিজস্ব করিয়াছেন। হিন্দুর পরবর্তী ন্যায়-দর্শন, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই এই লুণ্ঠনের পরিচয় আছে— কোথাও ঋণ স্বীকার নাই। এইভাবে হিন্দুরা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের বিলােপ সাধন করিয়াছেন। বঙ্গের পশ্চিমােত্তর উপান্তে প্রিয়দর্শী অশােক প্রভৃতি যত বড় বড় রাজা জন্মিয়াছিলেন, কিছুদিন পূর্বে আমাদের নিকট তাহারা নামে মাত্রও পরিচিত ছিলেন না। বঙ্গগৌরবের মধ্যমণি বিক্রমপুরবাসী দীপঙ্করের নাম পৰ্য্যন্ত বিক্রমপুরবাসীরা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুর ও সুবর্ণ বিহারের নামই বা কে শুনিয়াছিল? কেবল আমরা যুধিষ্ঠি, ভীম প্রভৃতি পঞ্চপাণ্ডবের নাম লইয়া গৰ্ব্ব করিতে শিখিয়াছিলাম কেবল ধ্রুব, প্রদি প্রভৃতির স্বপ্নে বিভাের ছিলাম।…

বৌদ্ধধর্মের প্রতি ব্রাহ্মণেরা এতই বিদ্বিষ্ট হইয়াছিলেন যে, সেই সকল পাপ কথা যেন কেহ না শুনে এই উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণেরা ইচ্ছা করিয়া তাহাদের কীর্তি লােপ করিয়া দিয়াছিলেন। সত্য বটে বুদ্ধ-নিৰ্ব্বাণের প্রায় দেড় হাজার বৎসর পরে জয়দেব কয়েকটি ছত্রে বুদ্ধের বন্দনা করিয়াছেন। আরও দুই এক স্থলে হিন্দুরা এইরূপ উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। অগাধ অপ্রমেয় হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে পরবর্তীকালের সেই সকল পঙক্তি ধর্তব্যের মধ্যেই নহে। কি ভীষণ অত্যাচারের সহিত ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম ভারত হইতে নির্মূল করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাহা ‘শঙ্কর-বিজয়’ নামক পুস্তকের কথাগুলি পাঠ করিয়া বুঝিতে পারা যায়, ‘দুষ্টমতাবলম্বিনঃ বৌদ্ধান্ জৈনা অসংখ্যাতান্ রাজমুখ্যাননেকবিদ্যা-প্রসঙ্গভেদৈর্নির্জিত তেষাং শিরাংসি পরশুভিক্ষিছত্ত্বা বহুযু উদুখলেষু নিক্ষিপ্য কঠভ্রমণৈশ্চর্ণীকৃত্য চৈবং দুষ্টমতধ্বংসমাচর নির্ভয়াে বৰ্ত্ততে।” জৈনদের প্রতি আরও যে সকল অমানুষী অত্যাচার হইয়াছিল তাহা পরে লিখিত’।”১৯

প্রামাণ্য ইতিহাস থেকে আরও জানা যায় যে, চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যেই পূর্ববঙ্গের সর্বত্র এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র বাংলার তুর্কি মুসলমানের অধিকার প্রতিষ্ঠার পর চট্টগ্রামে সীমিত সংখ্যক বড়ুয়া উপাধিধারী বৌদ্ধ ছাড়া দেশে আর কোথাও বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব ছিল না। উল্লেখ্য যে, এই উপমহাদেশের ধর্ম-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙালির তিনটি অবদানের কথা সবাই বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকেন। এগুলি হচ্ছে ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমােহন রায় কর্তৃক প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্ম, পঞ্চদশ-ষােড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) কর্তৃক প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম এবং পালযুগের শেষদিকে প্রবর্তিত নাথধর্ম।

পালদের পরে এদেশে বর্মন ও সেনদের আবির্ভাব ঘটে। এই উভয় রাজবংশই যে ঘাের বৌদ্ধধর্ম বিরােধী ছিল সে-সম্বন্ধে প্রমাণের অভাব নেই। এঁদের রাজত্বকালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলা থেকে বৌদ্ধধর্মের প্রায় বিলুপ্তি ঘটে। দক্ষিণ ভারত থেকে আগত সেন বংশীয় সম্রাট পাল বংশের রাজা থেকে ক্ষমতা দখল করে নেয়। শুরু হয় বৌদ্ধদের উপর নির্যাতন। ১২০৪ সালে বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের আগে পর্যন্ত সেনরা বৌদ্ধদের উপর অকথ্য অত্যাচার ও নির্যাতন চালাতে থাকেন। সেন রাজাদের অত্যাচারে বৌদ্ধধর্মের লােকেরা বাংলা থেকে প্যাগান, পেগু, আরাকান, কুকি এসব অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ট্রেভর লিং বলেছেন যে, গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদের উত্থান ও সেনদের রাজক্ষমতা গ্রহণ বাংলায় বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তি ঘটিয়েছে। তুর্কি আক্রমণ বা ইসলামের আগমন জাতীয় ঘটনার সঙ্গে বৌদ্ধদের বিপর্যয়ের কোনাে সম্পর্ক আছে বলে তিনি মনে করেন না। তিনি আরও লিখেছেন যে, দাক্ষিণাত্য হতে আগত গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদের অনুসারী সেনরাজন্যবর্গ কর্তৃক বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ আশা করা যায় না।২০

বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয় ও বিলােপ সম্বন্ধে পরস্পর বিরােধী বহুজন বহু ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অনেকেরই ধারণা, সেন আমলের রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যবাদ বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয় ও বিলােপ তরান্বিত করেনি। অবক্ষয়িত বৌদ্ধধর্মের প্রাণশক্তি নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। তাই প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই এ ধর্মের মৃত্যু ঘটেছিল। এ ধরণের অভিমতের তীব্র সমালােচনা করে ট্রেভর লিং লিখেছেন,

“The Sena dynasty in Bengal constituted a menace to the survival of Buddhist life, a menace which soon became a reality… The society the Senas created was one in which caste differences were emphasised and upheld, and in which a multitude of state officials flourished at the expense of both the peasantry and the merchants. The latter were, traditionally, prominent supportrs of the Buddihist Sangha, and their decline during the sena period would invitably have had the effect of further depressing the Buddhists now already a depressed section of Bengal society under Pala rule.২১

বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার সম্বন্ধে নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন

“নালন্দার বৌদ্ধ বিহারে মন্দিরে দেখিতেছি, শিব, বিষ্ণু, পার্বতী, গণেশ, মনসা প্রভৃতিরা বৌদ্ধ দেবদেবীদের সঙ্গে সঙ্গে পূজা পাইতেছেন। বাংলার সােমপুর ও অন্যান্য বিহারের অবস্থাও এইরূপই ছিল, এ অনুমানে কিছু বাধা নাই। ইহার পশ্চাতে সমসাময়িক বৌদ্ধধর্মের ঔদার্য এবং বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমন্বয়-ভাবনা বেশ কিছুটা সক্রিয় ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করিতে হয়, ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী ক্রমশ বৌদ্ধ দেবায়তন গ্রাস করিতেছিলেন এবং বৌদ্ধ গৃহী সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ও সম্মান আকর্ষণ করিতেছিলেন। সংখ্যা-গণনায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের লােকায়তন চিরকালই অনেক বেশি সমৃদ্ধতর। তাহা ছাড়া, ব্রাহ্মণ্যধর্মের সাঙ্গীকরণ শক্তি ও বৌদ্ধধর্মের চেয়ে বরাবরই ছিল বেশি। অন্যদিকে পাল আমাদের শেষদিক হইতেই নালন্দা মহাবিহারের অবস্থা ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল জনসাধারণের ভিতর, বিশেষভাবে উচ্চ ও মধ্যস্তরে, বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্রমশ হাস পাইতেছিল। বিহার ও বাংলাদেশের অন্যান্য বিহারে-সংঘারামেও বােধ হয় তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বিশেষভাবে সেন-বর্মণ আমলে বৌদ্ধধর্মের প্রতি রাজকীয় বিরাগ ও উচ্চ ও মধ্যকোটির লােকদের অনুদার দৃষ্টি এবং অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সক্রিয় পােষকতা, এই দু’য়ের ফলে বৌদ্ধধর্মের ক্রমসংকুচীয়মান অবস্থাটা সহজেই অনুমেয়।”২২

আমাদের ধারণা, তান্ত্রিকতার পথ ধরে ব্রাহ্মণ্যধর্মে বৌদ্ধমতের লয়প্রাপ্তি এবং এই প্রক্রিয়ার সমকালে বৌদ্ধ সমাজের অস্তিত্বরক্ষার জন্য সক্রিয় ও যথােপযুক্ত প্রতিষ্ঠানাদির অভাব, একাদশ-দ্বাদশ শতকের বাণিজ্যিক অবক্ষয় ও কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি, ব্রাহ্মণ্যধর্মের আধিপত্যবিস্তার, বৌদ্ধদের প্রতি সেন-বর্মণ শাসকগােষ্ঠীর বিরূপ মনােভাব, মগধের বিহার-সংঘারামের উপর তুর্কি আক্রমণ প্রভৃতি শক্তি ও ঘটনা একত্রিত হয়ে বৌদ্ধধর্মের তিরােধানের পথ সুগম করে দিয়েছিল। যে ধর্ম দীর্ঘ এক হাজার বছর ধরে বাংলার সংস্কৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, শুধু একটিমাত্র কারণের সাহায্যে তার বিলােপ সংক্রান্ত ঘটনাকে ব্যাখ্যা করলে সে ব্যাখ্যা একটি জটিল সমস্যার সরলীকরণ হয়ে দাঁড়ায়।

তবে সেকালে সেনদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে স্থানীয় বাঙালি বৌদ্ধদের জীবন যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। একজন ত্রাণকর্তার অপেক্ষায় ছিল সবাই। সেই সময়ে বখতিয়ার খলজির আগমন ঘটে বাংলায়। তিব্বতী বৌদ্ধ ঐতিহাসিক কুলাচার্য জ্ঞানানশ্রীর বিবরণী (‘ভাদ্রকল্পদ্রুম’) থেকে জানা যায়, মগধ থেকে একদল ভিক্ষু মির্জাপুরে গিয়ে বখতিয়ারের সঙ্গে দেখা করে তাকে মগধকে মুক্ত করতে আবেদন করেন।২৩ তার আগমনে ব্রাহ্মণ্য শাসনের অবসান ঘটে। বৌদ্ধরা মুসলিম শাসনকে স্বাগত জানায়। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর পর্যবেক্ষণে বলেন, “বৌদ্ধগণ এতটা উৎপীড়িত হইয়াছিল যে, তাহারা মুসলমানদের পূর্বকৃত শত অত্যাচার ভুলিয়া বিজয়ীগণ কর্তৃক ব্রাহ্মণ দলন এবং মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয় ভগবানের দানস্বরূপ মনে করিয়াছিল। শূন্যপুরাণের ‘নিরঞ্জনের উষ্মা’ নামক অধ্যায়ে দেখা যায়—তাহারা (বৌদ্ধরা) মুসলমানদিগকে ভগবানের ও নানা দেবদেবীর অবতার মনে করিয়া তাহাদের কর্তৃক ব্রাহ্মণ দলনে নিতান্ত আনন্দিত হইয়াছিল।…ইতিহাসে কোথাও একথা নাই যে সেন রাজত্বের ধ্বংসের প্রাক্কালে মুসলমানদিগের সঙ্গে বাঙ্গালী জাতির রীতিমত কোনাে যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছে। পরন্তু দেখা যায় যে, বঙ্গবিজয়ের পরে বিশেষ করিয়া উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে সহস্র সহস্র বৌদ্ধ ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দু, নব ব্রাহ্মণদিগের ঘাের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণপূর্বক স্বস্তির নির্বাস ফেলিয়াছে।”২৪ মুসলিম শাসকদের উদারতা, বৌদ্ধদের প্রতি মুসলিমদের ভালাে ব্যবহারের ফলে দলে দলে বৌদ্ধরা ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। তার ওপর সেন আমলে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাধান্যের ফলে হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছিল। বৌদ্ধদের অবক্ষয় ছিল এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবশ্যাম্ভাবী ফল। পরিণতি হিসেবে ইসলামের প্রসার সহজতর হয়েছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, বাংলার অর্ধেক বৌদ্ধ মুসলমান হইয়া গেলাে।২৫ তবে মুসলমান হওয়ার এই প্রক্রিয়াটি রাতারাতি হয়ে যায়নি, রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিকভাবে বৌদ্ধ-মুসলিম সংমিশ্রণের ফলে বৌদ্ধরা আস্তে আস্তে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে।

ত্রয়ােদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উদন্তপুর ও বিক্রমশীল বিহারের অস্তিত্ব জানান দেয় যে, বিহার প্রদেশের কোনাে কোনাে অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম তখনও টিকে ছিল। বাংলার পূর্বাঞ্চলে বর্মন-সেনদের অধিকার তেমন প্রতিষ্ঠিত হয়নি বলে কিছু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লােকের অস্তিত্ব সেখানে ছিল বলে জানা যায়। এখানে-ওখানে ছিটেফোটা কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লােকের কথা বাদ দিলে গােটা বাংলায় এদের সংখ্যা যে নগণ্য ছিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। ১২৭৬ সংবতের বিদ্যাধরের একটি শিলালিপি (১২১৯) থেকে জানা যায় যে, বখতিয়ার বৌদ্ধধর্মের ওপর হস্তক্ষেপ করেননি। বৌদ্ধভিদের ওপর ভুলক্রমে প্রথমের দিকে অত্যাচার করা হলেও অভিযানের সময় উদন্তপুরী বিহারটির অভ্যন্তরে অবস্থানরত সকলেই নিহত হয়েছিলেন বলে অনুমান করা হয়। পরবর্তীতে কোনাে নির্যাতন করা হয়নি২৬ এবং বিহারে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ১২১৯ পর্যন্ত পূর্বের ন্যায় বলবৎ ছিল। শুধু তাই নয়, ১২৮৯ সালে মধুসেন নামে এক বৌদ্ধ রাজা বঙ্গদেশের কোনাে কোনাে অংশে রাজত্ব করেছিলেন। ইন্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টারলি, খণ্ড-৬ (পৃ. ২৮) হতে জানা যায়, বােধগয়ার মানতমূলক লিপিসমূহ প্রমাণ করে যে, পঞ্চদশ শতকেও সেখানে তীর্থযাত্রী জুটত। জার্নাল অফ দ্য এশিয়াটিক সােসাইটি অফ বেঙ্গল ১৮৯৫ হতে আমরা জানতে পারি, কোনাে কোনাে বৈষ্ণব গ্রন্থের সাক্ষ অনুযায়ী ষােড়শ শতকেও বঙ্গদেশে ও দক্ষিণ ভারতের কোনাে কোনাে অংশে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব ছিল (পৃ. ৫৭)। সপ্তদশ শতকের তিব্বতী তীর্থযাত্রী তথাগতনাথ বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা, বিজয়নগর ও দক্ষিণ ভারতের কোনাে কোনাে স্থানে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব দেখেছিলেন এবং শান্তগুপ্ত, দিনকর, গম্ভীরমতি প্রমুখ বৌদ্ধগুরুর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা যায়, পাল যুগের অবসানে অর্থাৎ খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকেই এদেশে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব একেবারে তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে। যাইহােক, উদন্তপুরী বিহারের সকল পুস্তকাদি নষ্ট করা হয়েছিল বলে ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যে উক্তি করেছেন তার স্বপক্ষে কোনাে প্রমাণ নেই।২৭ মিনহাজ তার ‘তবকাত-ই-নাসিরি’ গ্রন্থে পুস্তক পােড়ানাে বা নষ্ট করার প্রসঙ্গ ও নালন্দা বিহার ধ্বংসের কোনাে কথা লেখেননি। সপ্তদশ শতকের তিব্বতী ঐতিহাসিক ও পর্যটক বৌদ্ধ লামা তারানাথের মতে, বখতিয়ার এ সময় বিক্রমশীলার মঠ অধিকার করেন ও উদন্তপুরে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালের বৌদ্ধ পরম্পরাতে বলা হয়েছে যে, ১২০০ সালের আগেই বখতিয়ার এই দুর্গ স্থাপন করেছিলেন। সময়কাল নিয়ে সন্দেহ থেকে যায় কারণ পরবর্তী সময়কাল হিসেব করলে মনে হয় এই দুর্গ সম্ভবত ১২০১ সালের আগে হয়নি। কিন্তু নতুন করে সেখানে দুর্গ নির্মাণের প্রয়ােজন হয়ে পড়ল কেন, যখন সেখানে দুর্গ বর্তমান ছিলই। ধ্বংস হয়ে যাওয়া দুর্গের পুনর্নির্মাণ বা সংস্কারের স্বার্থে হয়তাে এক্ষেত্রে এটা করা হয়ে থাকতে পারে। যাইহােক, এখন আমরা নালন্দা সংক্রান্ত মূল আলােচনায় প্রবেশ করব।

[৩]

প্রথমেই আসা যাক নালন্দা নামটির উৎপত্তি নিয়ে। এ নিয়ে একাধিক মত প্রচলিত। হিউয়েন সাঙের মতে, অতীতকালে এখানে রাজত্ব করতেন এক বােধিসত্ত্ব। তার মুখে ‘আমি দেব না’ (‘ন অলম দ্য’)—এমন কথা কখনও শােনা যেত না। সেই থেকেই এই জায়গাটির নাম হয়েছে নালন্দা। জাতকে লিখিত এই বুৎপত্তিগত অর্থই নালন্দার প্রকৃত পরিচয়, কারণ ৫০০ বণিক দশ কোটি স্বর্ণমুদ্রায় একটি ভূমিখণ্ড ক্রয় করে সেকালের নালন্দা স্থলে একটি বিহার নির্মাণের জন্য বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক বুদ্ধদেবকে (খ্রিঃ পূঃ ৫৬৬-৪৮৬) দান করেন। হিউয়েন সাঙের বর্ণনায় আমরা দেখতে পাই, “দেশের পুরানাে ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, …পুরাকালে তথাগত একবার বােধিসত্ত্ব হয়ে এখানে জন্মেছিলেন। ওই সময়ে তিনি একটি বিশাল রাজ্যের রাজা হন। সে রাজ্যের রাজধানী এখানেই ছিল। জীবের প্রতি অপার করুণা থেকে তিনি সর্বদা তাদের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করতেন। এই সগুণের জন্য তাকে ‘অবিরামদাতা’ বলা হতাে। আর এই নামটিকে চিরন্তন করে রাখার জন্য সংঘারামটির এই নামকরণ করা হয়। এ জায়গাটিতে আগে একটি আম বাগান ছিল। ১০ কোটি স্বর্ণ খণ্ড দিয়ে ৫০০ জন শ্রেষ্ঠী এটিকে কিনে বুদ্ধদেবকে দান করেন।”২৮

অপর চিনা পর্যটক ইৎ-সিং অবশ্য বলেছেন যে, ‘নালন্দা’ নামটি ‘নাগন’ নামে এক সাপের নাম থেকে এসেছে। সাপটি স্থানীয় এক পুকুরে বাস করত।২৯ বুদ্ধদেবের প্রধান দুই শিষ্যের অন্যতম সারিপুত্তের (অপর প্রধান শিষ্য ছিলেন মৌদগল্যায়ন) নেতৃস্থানীয় অপর শিষ্যগণ হলেন মহাকাশ্যপ, পিণ্ডাল ভরদ্বাজ, কুমার কাশ্যপ প্রমুখ) পরিনির্বাণস্থল বা জন্মস্থান ছিল নালাে। চিনা পর্যটক ফা-হিয়েন (৩৯৯-৪১৪) ভারতে এসে এই পরিনির্বাণস্থল পরিদর্শন করেছিলেন। পরবর্তীকালে হিউয়েন সাঙ এখানে প্রায় পাঁচ বছর অবস্থান করেছিলেন। এই ‘নালো’ থেকে নালন্দা শব্দটির উৎপত্তি বলেও কেউ কেউ ধারণা করেন। হীরানন্দ শাস্ত্রী, যিনি নালন্দায় খননকার্য পরিচালনে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন, বলেছেন—এই এলাকার দিঘিতে প্রচুর পরিমাণে ‘নাল’ বা পদ্মের মৃণাল পাওয়া যেত। তাই ‘নালন্দা’ নামটির আদি অর্থ ছিল যা ‘নাল’ অর্থাৎ পদ্মের মৃণাল প্রদান করে।৩০ নালন্দা নামটির উৎপত্তি নিয়ে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও গবেষক ডি আর পাতিল তার গবেষণাপত্রে (বিহার সরকার কর্তৃক প্রকাশিত) লিখেছেন,

“The origin of the name Nalanda has been variously explained or derived by the Buddhist sources. The derivations are moie or less fanciful and may not have any historical basis. The most popular derivation is, what a Sanskritist would usually be tempted to attempt, from na alam da meaning ‘no end to giving’, implying that this was the place where charity was a virtue practised incessantly and without a break; and in support of this Hiuen Tsiang quotes a local story that Buddha, in one of his earlier births,lived here as Bodhisattva, i e, as a king and practised that virtue to such an extent that the place came to be known as Nalanda.Fa Hian, who came to India two centuries earlier, did not know of this; while I-Tsing who visited a few generations later tells that the name is derived from Naga Nanda which, however, does not go well with the name of Nalanda.A third modern deiivation is also attempted from nala or lotus stalk, since there were many ponds with lotuses in the locality ; but this equally fails to explain the wholename; for the last root da would still stand in need of a satisfactory explanation ; though the derivation would go well with earlier variants of the name viz.Nalo, Nalaka, Nahika-graina etc. Further it is doubtful whether most of the tanks or ponds really existed before the name was given to the place; for, as will be seen below, many of then! were very probably excavated afterwards to provide for the required material of earth for the manufacture of the enormous quantity of bricks needed to raise the numerous buildings of Nalanda from time to time.”৩১

বিভিন্ন উপাদান বিশ্লেষণ করে জানা যায়, প্রাচীনকালে নালন্দা একটি অখ্যাত পল্লীমাত্র ছিল। মগধের প্রাচীন রাজধানী রাজগৃহের কাছেই ছিল এর অবস্থান। জৈন ভগবতী-সূত্র হতে জানা যায় যে, ওই স্থানে রাজা বিম্বিসারের রাজত্বকালে (খ্রিঃপূঃ ৫৮২-৫৫৪) জনৈক জৈন সন্ন্যাসী একটি আশ্রম স্থাপন করেন—নালন্দা বিহার তারই বিকাশ। জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর এখানে তার ১৪টি বর্ষাবাস যাপন করা ছাড়াও বহুবার নালন্দায় আসেন তার শিষ্যদের আমন্ত্রণে। এখানে পবর্তশীর্ষে আজও ২৬টি জৈন মন্দির আছে। রাজগৃহের তিন কিমি দূরবর্তী পাওয়াপুরীতেই খ্রিঃ পূঃ ৪৯০ অব্দে মহাবীর মৃত্যুবরণ করেছিলেন। বৌদ্ধ সাহিত্য হতে জানা যায় যে, বুদ্ধদেব বােধগয়া থেকে কয়েকবার কপিলাবস্তু যাওয়ার পথে এই নালন্দায় স্বশিষ্য ওই আম বাগানে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন। আম বাগানটি ছিল যুবরাজ পাবারিকের। যতবার বুদ্ধদেব রাজগৃহে গেছেন ততবার তিনি এই নালন্দায় পাবারিকের আম বাগানে বিশ্রাম নিতেন। যুবরাজ পাবারিক তাই একটি বৃহৎ বিশ্রামাগার তৈরি করে বুদ্ধ ও সংঘকে দান করেন। বুদ্ধদেব তাঁর শেষ যাত্রায় রাজগৃহ থেকে কুশীনগর যাওয়ার সময় এক রাত্রি এই নালন্দায় যাপন করেন। এভাবে বুদ্ধদেব দশবার নালন্দায় শিষ্যদের ধর্মদেশনা করেছেন ও নীতিশিক্ষা দিয়েছেন। এই প্রেক্ষিতে নালন্দায় বৌদ্ধমঠ গড়ে ওঠে। তাছাড়া গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে (৩৪০-৩৮০) সিংহলাধিপ মঘরাজ এখানে একটি বড় বিহার নির্মাণের অনুমতি পেয়েছিলেন এবং ৩৩০-৩৭৫ সালের মধ্যে ওই আম বাগানে এই বিহার নির্মিত হয়েছিল। তখনও নালন্দার কোনও প্রকার গুরুত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। অবশ্য বুদ্ধের প্রিয়শিষ্য সারিপুত্তের জন্মস্থান হিসেবে বৌদ্ধদের কাছে পল্লীটি একটি পবিত্র স্থান হিসেবে গণ্য হত। স্মৃতি বিজড়িত থাকায় নালন্দার প্রতি আকর্ষণ খুব গভীর হয়েছিল এবং কালে কালে বৌদ্ধরা এখানে বসবাস শুরু করার ফলে এই অঞ্চলে কিছু ক্ষুদ্রায়তন বিহার গড়ে উঠেছিল।৩২ কিন্তু পরে রাজানুগ্রহ লাভ করায় বিহারের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছিল ও নালন্দা এক মহাবিহারে পরিণত হয়। সংঘ শিক্ষার সুবিধার জন্য কালক্রমে এই বিহার বিশিষ্ট বিদ্যায়তনে পরিণত হয়ে উত্তরকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করেছিল।

ঐতিহাসিক লামা তারানাথ তাঁর ‘History of Buddhism in India’ গ্রন্থে একটি জনশ্রুতি লিপিবদ্ধ করেছেন। এই জনশ্রুতি অনুসারে সারিপুত্তের জন্মস্থান নালন্দায় সম্রাট অশােক (খ্রিঃ পূঃ ২৭৩-২৩২) একটি চৈত্য নির্মাণ ও এর কাছে একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এদিক থেকে বিচার করলে সম্রাট অশােকই হলেন নালন্দা বিহারের আদি প্রতিষ্ঠাতা। তবে খ্রিষ্টীয় শতক আরম্ভ হওয়ার পূর্বে, বিশেষত মহাযান বৌদ্ধ দর্শন প্রবর্তনের পূর্বে শিক্ষাজগতে নালন্দার অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়নি। বলা যায় যে, সম্রাট অশােকের যুগে নালন্দার প্রাথমিক সূচনা হলেও নালন্দা প্রসিদ্ধি লাভ করে মহাযান বৌদ্ধমতের বিস্তৃতিকালে। তারানাথের মতে, নাগার্জুনই খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের শুরুতে নালন্দা প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তিনি তার জীবনের বেশিরভাগ সময় এখানে অতিবাহিত করেন। যদি তা হয় তবে বলতে হয় যে, খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে নালন্দা দূরবর্তী অঞ্চলের পণ্ডিতদের আকর্ষণ করতে শুরু করে। নাগার্জুন ও তাঁর শিষ্য আর্যদেব (খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক), যে দু-জন নালন্দায় এসেছিলেন, তারা দুজনেই ছিলেন দক্ষিণ ভারত থেকে আগত। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত নালন্দা ছিল ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার (টোল-চতুপাঠী জাতীয়) কেন্দ্র। সম্ভবত এই কারণেই ফা-হিয়েনের রচনায় নালন্দা তেমন গুরুত্ব পায়নি। তিনি অবশ্য সারিপুত্তের স্থূপ দেখেছিলেন।

নালন্দার অবস্থান নিয়ে ঐতিহাসিকেরা সহমত হতে পারেননি। বিভিন্ন তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে পার্ববর্তী অনেক স্থানের সঙ্গে নালন্দাকে সনাক্ত করেছেন ঐতিহাসিকেরা। কিন্তু এইসব তথ্য প্রমাণ থেকে নালন্দার সঠিক সনাক্তকরণ সহজসাধ্য নয়। কারণ অনেক তথ্যই পরস্পর বিরােধী। তবে পালি-বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে নালন্দার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, সে নালন্দা এবং বর্তমান নালন্দা মােটামুটিভাবে একই। বর্তমান পাটনা জেলার বিহার মহকুমার বড়গাঁও (নিহার গ্রাম) ছিল নালন্দার আদিভূমি। আধুনিক বিহারের রাজধানী পাটনা (প্রাচীন মগধ) থেকে ৮৮ কিমি দক্ষিণ-পূর্বে ও আধুনিক রাজগীর (প্রাচীন রাজগৃহ) হতে নালন্দা মাত্র সাত মাইল উত্তরে অবস্থিত।৩৩ উনিশ শতকের ষষ্ঠ দশকে আলেকজান্ডার ক্যানিংহাম নালন্দার ধ্বংসাবশেষ শনাক্ত করেন।৩৪ হিউয়েন সাঙ-এর বর্ণনা এই শনাক্তকরণের কাজে তাকে প্রভূত সাহায্য করে। পরবর্তীকালে ব্যাপক উৎখননে ক্যানিংহামের শনাক্তকরণের যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে।

অতীতে গড়ে ওঠা বিহারের অনেকগুলি পরবর্তীকালে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল, তার মধ্যে কয়েকটি আবার বৌদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছিল, যেমন নালন্দা। এই নালন্দার উল্লেখ পাওয়া যায় পঞ্চম শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। কারণ ফা-হিয়েন যখন নালন্দাতে আসেন তখন সেখানে উল্লেখ করার মতাে কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিহার ছিল না।৩৫ ৮টি বিহার নিয়েই নালন্দা মহাবিহার গড়ে উঠেছিল। মহাবিহারের পুরাে এলাকা ছিল ইটের দেওয়ালে ঘেরা। বিগত দশকের গােড়ার দিক পর্যন্ত সেখানে ছিল ৪৮৭.৬৮মি.×২৪৩.৮৪মি. পরিমাপের একটি বিশাল ঢিবি। এর উচ্চতা ছিল ৯১.৪৪ মি.। ১৯১৬ সাল থেকে সে ঢিবিতে খননের কাজ শুরু হওয়ার পর মােট ৮টি সংস্তরায়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত সাধারণ চৌকনিয়া ভূমিপরিকল্পনায় নির্মিত বিহারগুলি ছাড়াও বেশ কয়েকটি চৈত্য, ধাপে ধাপে উত্তল মন্দির ও স্কুপের ধ্বংসাবশেষ চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। সেই অনুসারে গােটা এলাকাটিকে কয়েকটি প্রত্নস্থলে ভাগ করা হয়েছে। একটি প্রত্নস্থল থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শনাদি (পরিমাপ- ৬২.৪৮মি.×৫১.২০মি.)। অপরদিকে অন্য প্রত্নস্থল থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে বরেন্দ্র-পাল শাসনকালের শেষ দিকের নিদর্শনাদি। অন্য আর একটি প্রত্নস্থল থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে সম্রাট বালাদিত্য নির্মিত মন্দির। অপর একটি স্থানে পাওয়া গেছে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত একটি সারিতে পরস্পর ৮টি পশ্চিমমুখী বিহারের অবস্থান। প্রতিটি বিহারই সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় একই আকারের (আয়তাকার, প্রতি বাহুতে এক সারি করে ভিক্ষুকোঠা, পূর্ব বাহুর মাঝের অংশে একটি পুজোকোঠা, পশ্চিমবাহুর মাঝখানে একমাত্র বারান্দা সম্বলিত তােরণ ও মাঝখানে বিচ্ছিন্ন কিছু আনুষঙ্গিক স্থাপনা)। প্রধান ব্যতিক্রম রয়েছে। দক্ষিণ দিক থেকে দ্বিতীয় বিহারটিতে। কারণ সেটির পূর্ব বাহুতে রয়েছে ভিক্ষু কোঠার একাধিক সারি। এটির বিস্তারও অন্যান্য বিহারগুলির তুলনায় কম। এছাড়া উত্তর দিক থেকে দ্বিতীয়, চতুর্থ ও অষ্টম বিহারটিতে পুজোঘর রয়েছে পশ্চিম বাহুর মাঝখান ছাড়া চত্ত্বরের মাঝে। মাঝের দুটি বিহারের পেছনে একটি পুবমুখী স্মারকঘর আকৃতির স্থাপনা রয়েছে। দক্ষিণ দিকের প্রথম বিহারটির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ ঘেঁষে পাশাপাশি অনুরূপ আরও দুটি বিহার আছে। সেগুলি উত্তরমুখী। তার ওপর ৮টি বিহারের সারিটির বিপরীত দিকে বিভিন্ন পরিমাপের একাধিক স্মারক ঘর ও নিবেদন স্কুপ রয়েছে। তিনটি স্মারক ঘর পরিমাপের বিচারে তুলনায় বড়, এগুলি পুবমুখী। এগুলাের সময়কাল ধরা হয়েছে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক।

[৪]

মূলত বিভিন্ন রাজকীয় অনুদানের দ্বারাই পঞ্চম শতকে গুপ্তযুগে (৩৩২-৫৭০) নালন্দা বিহার থেকে মহাবিহারে রূপান্তরিত হয়েছিল, যার সাক্ষ্য পাওয়া যায় ওই সময়কার একটি শিলমােহর থেকে—“শ্রীনালন্দা মহাবিহারে—চাতুরবিদসায্য ভিক্ষু সংঘস্য।”৩৬ আর কোনও মহাবিহার নালন্দার মত এত রাজকীয় অনুদান পায়নি। এইসব দানের মধ্যে ছিল জমিবাড়ি ইত্যাদি। এগুলি নালন্দার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশেষ প্রয়ােজনীয় ছিল। তার ফলেই নালন্দা সে যুগের মানদণ্ডে বিমানের শিক্ষাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। এই শ্রেষ্ঠত্বের প্রথম ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন গুপ্ত নৃপতি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের (৩৮০-৪১৪) পুত্র প্রথম কুমারগুপ্ত (৪১৪-৪৫৫)। নালন্দায় তার মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। তিনি ‘আদি বিহার’ নামে যে বিরাট বৌদ্ধ মন্দির স্থাপন করেন পরবর্তী কয়েকশাে বছর যাবৎ এটাই ছিল বিহারস্থ শ্রমণদের প্রধান উপাসনাগার। প্রথম কুমারগুপ্তের পর স্কন্দগুপ্ত তথা শত্রুদিত্য (৪৫৫-৬৭), বুদ্ধগুপ্ত (৪৭৬-৯৫), নরসিংহগুপ্ত ওরফে বালাদিত্য (৫২৫-৫৩৫) প্রত্যেকে ‘আদি বিহারে’র সংলগ্ন এক-একটি বিহার নির্মাণ করে নালন্দাকে প্রসারিত ও পরিবর্ধিত করেন। বালাদিত্য নির্মিত ৩০০ ফুট সুউচ্চ বিহারে বুদ্ধের একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। বিহারটি ছিল ‘বােধিবৃক্ষের তলায় নির্মিত ‘মহাবিহারটির’ অনুরূপ। এটির চারিদিকে স্থাপিত ১০৮টি বিষ্ণুমঠ পদ্মের ১০৮টি দলের মত দেখাত। বালাদিত্যের পুত্র ৩য় কুমারগুপ্ত তথা বর্জও (৫৩৫-৫৪৬) ‘ভক্তিসমাহিত চিত্তে একটি বিহার নির্মাণ করেন। নালন্দার উত্তর দিকে মধ্য ভারতের একজন মৌর্য নৃপতি পূর্ণবর্মণও (৬০০৬২০) একটি বিহার নির্মাণ করেন। এখানে তিনি আশি ফুট উঁচু তামার একটি বুদ্ধমুর্তি স্থাপন করেন। তিনি সেই মূর্তির জন্য ছয়টি ধাপ বিশিষ্ট একটি বেদিও নির্মাণ করিয়েছিলেন। হিউয়েন সাঙ লিখেছেন,

“বুদ্ধের নির্বাণলাভের কিছুকাল পরে এদেশে এক পূর্বতন রাজা শত্রুদিত্য বুদ্ধের ধর্মমতের প্রতি অনুরক্ত হয়ে ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠেন। তিনি এই আম বাগানে (সেকালে এখানে নালন্দা গড়ে উঠেছিল) একটি শুভস্থান গণৎকার দিয়ে বাছাই করে সেখানেই নালন্দা সংঘারামটি গড়লেন। ..শত্রুদিত্যের পর তাঁর পুত্র বুদ্ধগুপ্ত রাজা হলেন। পিতা যে মহৎ কাজ আরম্ভ করেন তিনি তা বজায় রাখেন। এই সংঘারামটির দৰিণদিকে তিনি আরাে একটি সংঘারাম বানিয়ে দেন। রাজা তথাগত গুপ্তও উদ্দীপনার সঙ্গে তাঁর পূর্ব-পুরুষদের ধারা অনুসরণ করে যান। তিনি (মূল) সংঘারামটির পূর্ব দিকে আরাে একটি সংঘারাম গড়ে তােলেন। এরপর রাজা বালাদিত্য সাম্রাজ্য লাভ করলেন। তিনি উত্তর-পূর্বদিকে একটি সংঘারাম বানিয়ে দেন।…এই রাজার পুত্র বজ তারপর সিংহাসন লাভ করলেন। তিনিও এই ধর্মের প্রতি গভীর অনুরক্ত ছিলেন। এই সংঘারামের পশ্চিমদিকে তিনিও একটি সংঘারাম স্থাপন করেন। এরপর মধ্য ভারতের এক রাজা উত্তর দিকে একটি বিশাল সংঘারাম গড়লেন। এছাড়াও তিনি এই সংঘারামগুলির পুরাে পরিসর উঁচু ঘের দেয়াল দিয়ে ঘিরে এক ফটকের মধ্যে সব সংঘারামগুলিকে রাখলেন।…পুরাে জায়গাটি ধীরে ধীরে এক অপরূপ দর্শনীয় স্থান হয়ে উঠেছে।”৩৭

সম্রাট প্রথম কুমারগুপ্ত ও তার বংশধরগণ নালন্দা মহাবিহারে দেদার অর্থও সাহায্য করেছিলেন। সম্রাট বালাদিত্য ও দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের মুদ্রা ও শীলমােহর প্রাপ্তি থেকে নালন্দার গৌরববর্ধনে গুপ্ত রাজাদের অবদানের পরিচয় পাওয়া যায়।

সম্রাট হর্ষবর্ধনের সময়েও (৬০৬-৬৪৭) নালন্দা বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের এক বিশাল কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। তিনি এখানে একশাে ফুট উঁচু একটি বিহার নির্মাণ করেছিলেন এবং সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়কে ইঁটের প্রাচীর দিয়ে পরিবেষ্টিত করেছিলেন। হর্ষবর্ধন নিজেকে নালন্দার ভিক্ষুদের দাস মনে করতেন। তিনি মহাবিহারের মধ্যে পিতলের একটি মঠ নির্মাণ করিয়েছিলেন এবং একশােটি গ্রাম থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব নালন্দার জন্য মঞ্জুর করেছিলেন। এছাড়াও তিনি সেই গ্রামগুলির দুশােজন গৃহস্থকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারা যেন মহাবিহারের ভিক্ষু দের চাহিদা অনুসারে প্রত্যহ চাল, মাখন ও দুধ সরবরাহ করেন। নালন্দার প্রায় এক হাজার ভিক্ষু কনৌজে হর্ষবর্ধনের রাজকীয় উপাসনা সভায় উপস্থিত থাকতেন। মগধের সিংহ বংশের পঞ্চম রাজা কাশ বা প্রকাশ বা প্রসন্ন নালন্দাতে প্রচুর আর্থিক অনুদান (১০৮টি স্বর্ণকলস) দিয়েছিলেন উপহার হিসেবে।৩৮ আরও জানা যায় যে, কনৌজের রাজা যশােবর্মাদেব (৭০০-৭৪০) তার মন্ত্রী এমন বুদ্ধসেনকে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য ৭৩১ সালে স্বীয় দূত হিসেবে চিনে পাঠিয়েছিলেন।

পাল রাজারাও (৭৫০-১১৭৪) ছিলেন নালন্দার পৃষ্ঠপােষক। পাল সম্রাট গােপাল, ধর্মপাল, দেবপাল ও পরবর্তী রাজাদের সময় নালন্দায় কয়েকটি বিহার ও মূর্তি প্রতিষ্ঠা ছাড়াও প্রভূত অর্থদানের বিষয় জানা যায়। দেবপালের একটি তামার লিপিফলক থেকে জানা যায় যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার (সুমাত্রা বা সুবর্ণদ্বীপ) শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা বালপুত্রদেব পাল-সম্রাট দেবপালের (৮১০-৪৭) অনুমােদনক্রমে নালন্দায় একটা বিহার নির্মাণ করেছিলেন। তার অনুরােধে সম্রাট দেবপাল এই বিহারের ব্যয়ভার বহনের জন্য পাঁচটি গ্রাম দান করেছিলেন।৩৯ অবশ্য এই দানের জন্য বালপুত্রদেবকে পাল রাজকোষে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হয়েছিল। কারণ তা না করলে দানের পুণ্য সবটাই দেবপালের হত। টাকা দিলে দাতা দানজনিত পুণ্যের ৬ ভাগের মধ্যে ৫ ভাগের অধিকারী হতেন। নালন্দা দেবপালের সময় সমগ্র এশিয়ার মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, “নগরহারের অধিবাসী ব্রাহ্মণ ইন্দ্রদেবের পুত্র বীরদেব দেবাদি শাস্ত্র পাঠ শেষ করে বৌদ্ধমতের অনুরাগী হয়ে প্রথম কণিঙ্ক বিহারে গমন করেন এবং আচার্য সর্বজ্ঞশান্তির নিকট শিক্ষাদীক্ষা লাভ করে বুদ্ধগয়ার যশােধর্মপুর বিহারে আসেন।” দেবপাল তাঁকে নালন্দার অন্যতম আচার্যরূপে নিয়ােগ করেছিলেন। দেবপাল যে নালন্দা বিহারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন তা ঘােসরাওয়া শিলালিপি ও গৌড় লেখমালা হতে জানা যায়। তাতে লেখা আছে নগরহার (বর্তমান জালালাবাদ) নিবাসী ব্রাহ্মণবংশীয় ইন্দ্রগুপ্তের পুত্র বীরদেব ‘দেবপাল’ নামক ভুবনাধিপতির নিকট পূজাপ্রাপ্ত এবং ‘নালন্দা’র পরিপালনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নালন্দায় পাওয়া বাগীরী মূর্তির নিচে উৎকীর্ণ শিলালেখে রাজা দ্বিতীয় গােপালের (৯৩৫-৯৮০) দান ও ‘নালন্দা’ নামের উল্লেখ রয়েছে।

শুধু যে নৃপতিবর্গই নালন্দাকে অনুদান দিয়েছিলেন তা নয়, ধনী ব্যবসায়ীরাও নালন্দাতে প্রচুর আর্থিক অনুদান দিয়েছিলেন— যেমন ব্যবসায়ী-ভ্রাতা মুদগারাগেমিন, শংকরপতি, বৃহস্পতিসিদ্ধ রাজা নালন্দাতে একশােটি বিহার নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়।৪০ একশােটি বিহার নিঃসন্দেহে অতিশয়ােক্তি, কিন্তু তারা যে আর্থিক অনুদান দিয়েছিলেন সেই বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ ছাড়াও একটি সিলমােহর থেকে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণ সুবিষ্ণু নালন্দায় প্রচুর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, সম্ভবত মহাযান বৌদ্ধধর্মের উন্নতিকে তরান্বিত করার জন্য।৪১ অষ্টম শতকে রাহুলভদ্র চোদ্দটি গন্ধকুটী এবং চোদ্দটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন এখানে।৪২ যশােবর্মাদেবের প্রস্তরলেখ (নালন্দা স্টোন ইন্সক্রিপশন’) থেকে জানা যায় যে, তার মন্ত্রীপুত্র মালাদও এখানে স্থায়ী অনুদান দিয়েছিলেন।৪৩

পাল-সম্রাট মহীপাল (৯৮১-১০২৯) নালন্দার একটি মন্দিরের সংস্কার করেছিলেন। তিনি পাহাড়পুর মহাবিহারের সংস্কারও করেছিলেন। মহীপালের পুত্র নয়পালের (১০২৯-৪৪) সময় অতীশ দীপঙ্কর এই এলাকায় বিচরণ করতেন। যাই হােক, পাল শাসনকালেই নালন্দা খ্যাতির চরম শিখরে পৌঁছেছিল। এই পাল রাজারা ছিলেন মহাযান বৌদ্ধধর্মের অনুসারী আর নালন্দা ছিল তাদের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র, যার ফলে তারা মুক্তহস্তে নালন্দাতে দান করছিলেন। সেই সময় নালন্দাতে ভারতের বাইরের বিভিন্ন দেশ থেকেও শিক্ষার্থীরা আসত, যারা জ্ঞানার্জনের শেষে প্রচুর আর্থিক সাহায্য নালন্দা মহাবিহারকে দিয়ে যেত—নালন্দার সমৃদ্ধির এটাও একটা অন্যতম প্রধান কারণ বলা যেতে পারে। হিউয়েন সাঙের মতে, এখানে প্রায় ১০,০০০ ছাত্র বসবাস করত ও অধ্যয়ন করত। তবে নালন্দা উৎখননের ফলে যে বাড়িগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে দশ হাজার ছাত্রের থাকার ব্যবস্থাকে সমর্থন করা যায় না।৪৪ ৬৭৬ সালে ইৎ-সিং নালন্দা পরিদর্শনে আসেন। তাঁর মতে, এখানে তিন হাজার ভিক্ষু থাকত।৪৫ ইৎ-সিংয়ের বক্তব্যই বেশি সমর্থনযােগ্য ও যুক্তিসম্মত বলে মনে করেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মা।

প্রত্যক্ষ্যদর্শীর বিবরণী থেকে জানা যায় নালন্দার আকর্ষণীয় পরিবেশের কথা। চতুর্দিকে ঘেরা সুউচ্চ প্রাচীরের দ্বারদেশ থেকে প্রশস্ত পথ চলে গিয়েছিল বিদ্যালয়গৃহ পর্যন্ত। বিহারের চূড়া মেঘলােক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যশােবর্মাদেবের প্রস্তরলেখ হতেও নালন্দার বিরাট চৈত্য, বিহার ও তৎসংলগ্ন জলাধারের সৌন্দর্যের মনােরম বর্ণনা পাওয়া যায়। এক তােরণের ভিতর দিয়ে নালন্দা মহাবিদ্যালয়ের প্রধান সৌধে প্রবেশ করতে হত। অসংখ্য কারুকার্যময় স্তম্ভগুলাে পর্বতচূড়ার মত উঁচু, প্রবাল খচিত সূক্ষ্মাগ্র শিখরগুলাে সুশৃঙ্খলভাবে স্থাপিত। পর্যবেক্ষণশালার গম্বুজগুলাে আর উপরের প্রকোষ্ঠগুলি যেন প্রাতঃকালের কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে যায়। উপরের কোঠার জানালা দিয়ে মেঘের খেলা ও চন্দ্র-সূর্যর গ্রহণ দেখা যায়। গভীর স্বচ্ছ পুষ্করিণীগুলােতে নীলপদ্ম, তীরে রক্তরাঙা কনকফুলের স্তবক আর মধ্যে মধ্যে ছায়াসুশীতল ঘন সবুজ আম্রকানন শােভাবর্ধন করত। নালন্দার প্রাঙ্গণগুলাের চতুর্দিকে ভিক্ষু সংঘের বসবাসের জন্য বহু কক্ষ ছিল। সেগুলাে সবই চারতলা, সব তলাতেই রঙিন কার্ণিশে কীর্তিমুখ খােদাই করা, টকটকে লাল রঙের অলঙ্কৃত থামগুলাে কারুকার্যময়, বারান্দায় খােদাই করা ঝালরের রেলিং। নানা উজ্জ্বল রঙের মসৃণ টালি দিয়ে ছাওয়া ছাদ হতে সূর্যরমি বিচিত্র রঙে প্রতিফলিত হত।

নালন্দার খ্যাতির অন্যতম কারণ হল এখানকার গ্রন্থাগার। তিব্বতী বর্ণনায় জানা যায়, নালন্দায় কয়েক বছর থাকার পর ৪০০টি বই নিয়ে ইৎ-সিং স্বদেশ চিনে ফিরে গিয়েছিলেন। এ থেকেই ধারণা করা হয় যে, নালন্দা মহাবিহারে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ছিল। এই গ্রন্থাগারের জন্য তিনটি বহুতল বিশিষ্ট সৌধ নির্মিত হয়েছিল। গ্রন্থাগারের কাব্যিক নাম ছিল ‘ধর্মগঞ্জ’৪৬ এবং এর জন্য ব্যবহৃত তিনটি সৌধের নাম ছিল “রত্নদধি’, ‘রত্নসাগর’ ও ‘রত্নরঞ্জক’। এর মধ্যে ‘রত্নসাগর’ ছিল নয়তলা বিশিষ্ট ও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ পুস্তাকাগার। এখানে দুর্লভ গ্রন্থ রক্ষিত ছিল। যেমন- ‘প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র’, সমাজগুহ্য জাতীয় তান্ত্রিক গ্রন্থ ইত্যাদি।৪৭ অন্যান্য গ্রন্থ ও টীকা সংরক্ষণের জন্য ‘রত্নদধি’ ও ‘রত্নরঞ্জক’ সৌধদ্বয় নির্মিত হয়েছিল।

নালন্দা মহাবিহারের গ্রন্থাগারে ঠিক কত বই ছিল তা জানা যায় না। তবে অনুমান করা হয়, সেখানে এক লক্ষেরও বেশি গ্রন্থ ছিল।৪৮ সেই গ্রন্থাগারে শুধুমাত্র ধর্মগ্রন্থের পুঁথিই ছিল না। ব্যাকরণ, ন্যায়শাস্ত্র, সাহিত্য, দর্শন, তর্কবিদ্যা, জ্যোতিষবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থাবলিও ছিল।৪৯ ঐতিহাসিকদের অনুমান, নালন্দা মহাবিহারের গ্রন্থাগারটির একটি শ্রেণিবিন্যাস ক্রম ছিল এবং এই ক্রমটি সংস্কৃত বৈয়াকরণ পাণিনির শ্রেণিবিন্যাস ক্রমের ভিত্তিতে বিন্যস্ত হয়েছিল।৫০ বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলি খুব সম্ভবত ত্রিপিটকের প্রধান তিনটি বিভাগের (বিনয় পিটক, সুত্ত পিটক ও অভিধম্ম পিটক) ভিত্তিতে বিন্যস্ত ছিল।৫১ কিন্তু অগ্নিকাণ্ডের ফলে নালন্দা গ্রন্থাগারের মহার্ঘ গ্রন্থসমূহের প্রায় সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বিদেশি ছাত্ররা নালন্দায় শিক্ষা গ্রহণ করতে এসে লাইব্রেরীতে বসে বৌদ্ধধর্মের বহু দুর্লভ ও মূল্যবান গ্রন্থ নকল করে নিজেদের দেশে নিয়ে যেতেন। এজন্য নালন্দার দুষ্প্রাপ্য অমূল্য সম্পদের কিছু অংশ অবশ্য তিব্বত, নেপাল ও সিংহল প্রভৃতি দেশে গিয়ে রক্ষা পেয়েছে। নালন্দায় আগত চিনা ও তিব্বতী পণ্ডিতরাও ভারতীয় পণ্ডিতদের সহযােগিতায় বহু পালি ও সংস্কৃত পুঁথি তাঁদের মাতৃভাষায় অনুবাদ করেন। নালন্দার প্রত্যেক অধ্যাপকদের মূল পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি তৈরি করতে হত। পাল রাজত্বকালে অষ্টসাহসিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা, গুহ্যসমাজতন্ত্র, মঞ্জুশ্ৰীমূলকল্প এবং মাধ্যমিক-যােগাচারবাদের বহু গ্রন্থ নালন্দায় নকল করা হয়েছিল। খ্রিস্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকে অনুলিপি করা অনেকগুলি বৌদ্ধ গ্রন্থ বর্তমানে লন্ডনের রয়েল এশিয়াটিক সােসাইটি এবং অক্সফোর্ড ও নেপালের গ্রন্থাগারগুলিতে সংরক্ষিত আছে।

[৫]

নালন্দার শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন ছিল সে সম্বন্ধে আলােচনার পূর্বে সেকালে বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা তুলে ধরতে পারি। বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব ও এর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এ উপমহাদেশের বৌদ্ধদের সম্পূর্ণ নতুন এক শিক্ষা ব্যবস্থাও গড়ে ওঠে। এ শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত বৌদ্ধ দর্শন ও বৌদ্ধ জীবন ভিত্তিক। তাই বৌদ্ধধর্ম যেমন একটি নতুন ধর্ম তেমনি বৌদ্ধ শিক্ষা। ব্যবস্থাও একটি নতুন জীবনবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থার কোনাে অংশ নয়, ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা। ব্যবস্থার চেয়ে বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা বহুলাংশে সমৃদ্ধ ছিল।

জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের মানসিক উৎকর্ষ সাধন, সুস্থ শরীর গঠন, চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করাই বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য ছিল। বিদ্যার্থীদের অন্তরে অনুসন্ধিৎসা, আত্ম প্রত্যয়, স্বাবলম্বন, সেবা-ব্রত ও সামাজিক কর্তব্য বােধের উন্মেষ সাধন করাই বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। এ ছাড়া লৌকিক বিষয়সমূহ যেমন কৃষি বাণিজ্য, পশু পালন, ভৈষজ বিদ্যা ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দিয়ে জনসাধারণকে স্বাধীন ও সক্ষম নাগরিক হিসেবে গড়ে তােলাও বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রধানত দু’ধরনের শিক্ষা প্রণালি প্রচলিত ছিল—যেমন সংঘের জন্য এক ধরনের শিক্ষা প্রণালি আর জনসাধারণের জন্য (বৌদ্ধ ও অবৌদ্ধ) আরেক ধরনের শিক্ষা প্রণালি। সংঘ শিক্ষাই বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার বিশিষ্ট অবদান। মহাপরিনির্বাণের পূর্বে শিষ্য আনন্দের প্রর্নের উত্তরে বুদ্ধ বলেছিলেন, তার অবর্তমানে বৌদ্ধ সংঘই শিষ্যদের শিক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করবে এবং পরবর্তীকালে বৌদ্ধ সংঘ যে তা কৃতকার্যতার সঙ্গে প্রতিপালন করেছিলেন তার প্রমাণ একটা সুষ্ঠু সুন্দর পরিমার্জিত বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার আবির্ভাব।

বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধু বৌদ্ধ ভিক্ষু শ্ৰমণদের জন্য শিক্ষা প্রণালি নির্ধারণ করা হয়েছিল তা নয়। সাধারণ জনগণের জন্যও এক সুন্দর শিক্ষা প্রণালি গৃহীত হয়েছিল। তৎকালীন ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে পূর্বে বাংলার তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এ বিশাল ভূখণ্ড অসংখ্য বৌদ্ধ মঠে পরিপূর্ণ ছিল। ফা-হিয়েন এর বিবরণীতে উল্লেখ আছে যে, সে সময় ভারতের সর্বত্র তিনি অসংখ্য বৌদ্ধ মঠ দেখতে পান এবং পাটলিপুত্রই ছিল সেই যুগে বৌদ্ধ বিদ্যাচর্চার প্রধান কেন্দ্র। হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণীতেও উল্লেখ আছে যে, তখনও ভারতে প্রায় পাঁচ হাজার বৌদ্ধবিহার ছিল এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সংখ্যা তাঁর মতে দুই লক্ষেরও বেশি। এই সকল মঠে তরুণ ভিক্ষু শ্রমণ ও সাধারণ শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক শিক্ষাদান করা হত। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত পরিণত বয়স্ক প্রবীণ ভিক্ষুদের উচ্চ শিক্ষাদানেরও সুব্যবস্থা ছিল। তখনকার দেশ বিখ্যাত পণ্ডিত ও অধ্যাপকেরা এ সমস্ত মঠে শিক্ষা প্রদান করতেন। কালক্রমে এ সকল বিহার বা মঠের খ্যাতি বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে শুধু দেশের দূরবর্তী অংশ থেকে নয়, বিদেশ থেকেও দলে দলে ধর্ম ও জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিরা এ সকল বিহারে ভিড় জমাতেন।

এ সকল মঠে শিক্ষার্থীগণকে প্রাথমিক ও উচ্চ পর্যায়ের-এ দু’ধরনের শিক্ষা দেওয়া হত। প্রথমত, শিক্ষার্থী শিশুকে সর্বাগ্রে সংস্কৃত বর্ণমালা এবং স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ-সংযােজন প্রণালি ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হত। তারপর যথাসময়ে পাঁচটি শাস্ত্রে তার পাঠাভ্যাস শুরু হত। সেগুলি হল ১) ব্যাকরণ ২) শিল্পস্থান বিদ্যা ৩) চিকিৎসা বিদ্যা ৪) হেতুবিদ্যা ৫) আধ্যাত্মবিদ্যা। এতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় ও লৌকিক উভয়বিধ শিক্ষাই অন্তর্ভুক্ত থাকত। উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা। লাভের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থী পরে উক্ত পাঁচটি বিষয়ের যে কোনাে একটিকে নির্বাচিত করে নিয়ে তাতেই পরিপূর্ণ দক্ষতা অর্জন করতেন।

[To Be Continued]

[প্রথম পর্ব] – [দ্বিতীয় পর্ব] [তৃতীয় পর্ব]আরও পড়ুন,

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বখতিয়ার খলজি ধ্বংস করেননিঃ ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

তথ্যসূত্রঃ

- ১. খ্রিস্টপূর্ব ছয় শতকেরও আগে থেকে আফগানিস্তান, ভারত ও পাকিস্তানের প্রান্তদেশীয় পাহাড়ি এলাকায় গান্ধার নামে একটি সমৃদ্ধ মহাজনপদের অস্তিত্ব ছিল। সে জনপদের রাজধানী ছিল তক্ষশীলা। বর্তমান পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ থেকে ৩২ কিমি উত্তর-পশ্চিমে পাঞ্জাব প্রদেশের রওয়ালপিণ্ডি জেলায় তক্ষশীলার অবস্থান। তক্ষশীলাতে পাশাপাশি মােট তিনটি সময়পর্বের তিনটি রাজধানীর [বির, সিরকাপ ও সিরসুক] ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন আবিস্কৃত হয়েছে। সে রাজধানীকে কেন্দ্র করে প্রাচীন তক্ষশীলা প্রাচ্য ও প্রতিচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, বাণিজ্য ও ধর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। আর তারই প্রমাণ স্বরূপ সেখানে পাওয়া গেছে বহু প্রাচীন বৌদ্ধ স্থূপ, বিহার, মন্দির ও ভাস্কর্য। প্রাচীন ভারতে যতগুলি প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল সেগুলির মধ্যে তক্ষশীলা হচ্ছে সর্বপ্রাচীন। এই বিধবিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়েছিল ব্রাহ্মণ্য যুগে। কিন্তু বৌদ্ধযুগ পর্যন্ত এর কর্মপ্রবাহ চলেছিল বলে জানা যায়। বলা যায় এই বিধবিদ্যালয়ের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার একটি সংযােগ স্থাপিত হয়েছিল। সারা ভারত থেকে বহু ছাত্রের সমাগম ঘটত এই তক্ষশীলাতে। শিক্ষাকেরাই ছিলেন সর্বেসর্বা। তাঁরাই পাঠক্রম নির্ধারণ করতেন, শিক্ষার্থী নির্বাচন বা বর্জন করতেন এবং শিক্ষাদানও করতেন। কিন্তু শিক্ষান্তে কোনাে পরীক্ষা বা অভিজ্ঞানপত্র দেওয়ার প্রথা ছিল না। এখানকার শিক্ষকেরা যেমন খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন, তেমনি এখানে বহু প্রতিভাধর ছাত্রেরও সন্ধান পাওয়া যায়। সংস্কৃত বৈয়াকরণ পাণিনি, অর্থশাস্ত্র রচয়িতা কৌটিল্য, বুদ্ধদেবের চিকিৎসক জীবক, নৃপতি প্রসেনজিৎ প্রমুখ এই বিধবিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতির কারণ ছিল তার শিক্ষকদের অসামান্য পাণ্ডিত্য। কুষাণ যুগ পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব অব্যাহত ছিল। তারপর ধীরে ধীরে অবনতি শুরু হয় ও হুন আক্রমণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায়। এখন অতীতের কিছু স্মৃতিচিহ্ন থাকলেও অতীত গৌরবের কোনাে নিদর্শন পাওয়া যায় না।

- ২. তিব্বতী ঐতিহাসিক লামা তারানাথ তাঁর ‘ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস’ গ্রন্থে মগধ বা দক্ষিণ বিহারে গঙ্গানদীর তীরবর্তী এক পাহাড়ের উপর বিক্রমশীলা মহাবিহারের অবস্থান নির্দেশ করেছেন। তবে সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক খননে ভারতের ভাগলপুর জেলার আন্টিচক নামক স্থানে এই বিহারটির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। পরিমাপের দিক থেকে বিহারটি এযাবৎ হিমালয়ের দক্ষিণে নির্মিত বিহারগুলাের মধ্যে সবচেয়ে বড়। পাল রাজা ধর্মপাল ৮১০ সালে সেটা নির্মাণ করেছিলেন। ধর্মপালের একটি উপাধি ছিল ‘বিক্রমশীল। সে উপাধি অনুযায়ী বিহারটির নামকরণ করা হয়েছিল বিক্রমশীলা মহাবিহার। এই মহাবিহারে দশটি মন্দির ও ছটি বিহার বা শিক্ষায়তন ছিল। জ্ঞান ও বিদ্যার বিভিন্ন বিভাগের জন্য আচার্য ছিলেন ১১৪ জন। মহাবিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন অতীশ দীপঙ্কর। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে তিনি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, “যে সকল বাঙ্গালী বৌদ্ধ আচার্য তিব্বতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সমধিক প্রসিদ্ধ। ইনি অতীশ নামেও সুপরিচিত এবং এখনাে তিব্বতে তাহার স্মৃতি পূজিত হয়। তিব্বতীয় গ্রন্থে তাহার জীবনী সম্বন্ধে অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ আছে।… বঙ্গল (বাংলা) দেশে বিক্রমণিপুরের গৌড়ের রাজবংশে ৯৮০ অব্দে দীপঙ্করের জন্ম হয়। বাল্যকালে তাহার নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। তাঁহার পিতার নাম কল্যাণশ্রী এবং মাতার নাম প্রভাবতী। তিনি প্রথমে জেরি ও পরে রাহুলগুপ্তের নিকট নানা বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। উনিশ বৎসর বয়সে তিনি ওদন্তপুরী বিহারে বৌদ্ধ-সঙেঘর আচার্য্য শীলরক্ষিতের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং গুরু তাঁহাকে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এই নাম দেন। এই সময় সুবর্ণদ্বীপের প্রধান ধর্মাচাৰ্য্য চন্দ্রকীর্তি বৌদ্ধজগতে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করিবার মানসে দীপঙ্কর একখানি বাণিজ্য-জাহাজে কয়েক মাস সমুদ্রযাত্রা করিয়া সুবর্ণদ্বীপে উপস্থিত হন। সেখানে বারাে বৎসর অধ্যয়ন করিয়া দীপঙ্কর সিংহল ভ্রমণ করিয়া মগধে গমন করেন। রাজা মহীপাল তাহাকে বিক্রমশীল বিহারে নিমন্ত্রণ করেন এবং রাজা নয়পাল তাহাকে ইহার প্রধান আচাৰ্য পদে নিযুক্ত করেন। এই সময় তিব্বতের রাজা য়েশেষ-হােড বৌদ্ধধর্ম সংস্কার করিবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে কয়েকজন আচাৰ্য্য নিয়া যাইবার জন্য দুইজন রাজকর্মচারী প্রেরণ করেন। ইঁহারা নানা দেশ ঘুরিয়া বিক্রমশীল বিহারে উপস্থিত হইলেন এবং ক্রমে জানিতে পারিলেন যে, দীপঙ্করই মগধের বৌদ্ধ আচাৰ্য্যদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু তিনি তিব্বতে যাইতে রাজী হইবেন না জানিয়া, তাহারা তিব্বতে ফিরিয়া গিয়া রাজার নিকট সমুদয় নিবেদন করিলেন। রাজা য়ে-শেষ-হােড দীপঙ্করকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য মূল্যবান উপঢৌকনসহ কয়েকটি দূত পাঠাইলেন। দূতমুখে তিব্বতের রাজার প্রস্তাব শুনিয়া দীপঙ্কর যাইতে অস্বীকার করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার স্বর্ণের কোনাে প্রয়ােজন নাই এবং খ্যাতি-প্রতিপত্তির জন্যও তিনি লালায়িত নহেন। রাজদূতগণ তিব্বতে প্রত্যাগমন করিবার অল্পকাল পরেই য়ে-শেষ-হেড এক সীমান্ত রাজার হস্তে বন্দী হইলেন। শত্ৰুকারাগারে তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি দীপঙ্করকে তিব্বতে নতুন রাজা চ্যান-চুর এই পত্রসহ কয়েকজন রাজদূত দীপঙ্করের নিকট প্রেরণ করেন। দীপঙ্কর ধর্মপ্রাণ রাজার শােচনীয় মৃত্যুতে ব্যথিত হইয়া তাহার অন্তিম অনুরােধ পালনপূর্বক তিব্বত গমনে স্বীকৃত হইলেন। নেপালের মধ্য দিয়া তিব্বতের সীমান্তে পৌছিলে রাজার সৈন্যদল তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। মানসসরােবরে এক সপ্তাহ কাটাইয়া তিনি সদলবলে থােলিং মঠে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে রাজধানীতে পৌঁছিলে রাজা স্বয়ং মহাসমারােহে তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। অতঃপর তিব্বতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া তিনি বিশুদ্ধ মহাযান ধর্ম প্রচার করেন এবং তথাকার বৌদ্ধধর্মের সংস্কার করেন। তিনি তেরাে বৎসর তিব্বতে থাকিয়া প্রায় দুইশতখানি বৌদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। ১০৫৩ অব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে তিব্বতেই তঁাহার মৃত্যু হয়।” (রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলা দেশের ইতিহাস, খণ্ড-১, প্রথম দিব্যপ্রকাশ সংস্করণ, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ২২৫-২৬)।

- ৩. বর্তমান বিহার শহরের ১১ কিমি দণি-পশ্চিমে অবস্থিত ৩১২ একর জমি জুড়ে বিস্তৃত একটি ঢিবিতে উদন্তপুরী মহাবিহার নামে আর একটি বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। পাল শাসনামলের প্রথম পর্বে বিহারটি বজ্রযান চর্চার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্বে সহজযানের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। বিহারটি বারাে শতকের শেষে বা তেরাে শতকের একেবারে শুরুতে মােহাম্মদ বখতিয়ার খলজির বিহার বিজয় প্রাক্কালে আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হলে আতঙ্কিত বৌদ্ধভিক্ষুরা পালিয়ে নওগাঁ-এর জগদ্দল মহাবিহারে আশ্রয় নিয়েছিল। তারপর থেকে সেটা পরিত্যক্ত হয়ে ধীরে ধীরে লােকচ র অন্তরালে চলে গিয়েছিল। পাল রাজারা মগধে রাজত্ব করার পূর্ব থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়টির অস্তিত্ব ছিল বলে অনুমান করা হয় এবং পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গােপাল এটির উৎকর্ষ সাধন করেন। উদন্তপুরীর শিক্ষার্থী প্রভাকর ছিলেন বাঙালি। তিনি পরে নালন্দার অধ্যাপক পদে আসীন হয়েছিলেন। উদন্তপুরীতে রাজাদের অর্থানুকূল্যে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের গ্রন্থসমূহের একটি বিশাল গ্রন্থাগার ছিল। এই বিববিদ্যালয়ের আদলে ও আদর্শে পন্ডিত শান্তরক্ষিত তিব্বতে ৭৪৯ সালে একটি বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করেন।

- ৪. নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার ঐতিহাসিক পাহাড়পুর গ্রামে ১৯২২-২৩ সালে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে সােমপুর বৌদ্ধ মহাবিহারটির আংশিক ধ্বংসাবশেষ প্রথম অনাবৃত হয়েছিল। পরিমাপের বিচারে এটা হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত সমস্ত প্রাচীন বিহারের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। জৈনদের একটি পরিত্যক্ত বিহারের (সর্বশেষ সময়সীমা জানা গেছে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক) ধ্বংসাবশেষের উপর এই বৌদ্ধবিহারটি পাল সম্রাট ধর্মপাল (৭৭১-৮১০) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তবে তার বংশােদ্ভূত অপর কয়েকজন পরবর্তী রাজার আমলে বিহারটিতে অন্তত তিনদফা মেরামতি হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। এই মহাবিহারে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়াও চিন, তিব্বত প্রভৃতি দেশ থেকে ছাত্ররা পড়তে আসত। কিন্তু খ্রিস্টীয় তের শতকের পর বিহারটি পরিত্যক্ত হয়ে ধীরে ধীরে মাটির নিচে প্রবেশ করে পাহাড়ের আকার ধারণ করেছিল। আর সেকারণেই খ্রিস্টীয় আঠার শতকের দিকে সােমপুর মহাবিহার নামটি বিস্মৃত হয়ে লােকের মুখে মুখে পাহাড়পুর নামটি পরিচিতি লাভ করেছিল।

- ৫. নালন্দা ও বিক্রমশীলা ছাড়াও আরও কয়েকটি বৌদ্ধ মহাবিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি অর্জন করেছিল। এদের মধ্যে অন্যতম হল সৌরাষ্ট্র তথা পশ্চিম ভারতের বলভী মহাবিহার (৪৮০-৭৭৫)। এই মহাবিহারের প্রশংসা। হিউয়েন সাঙ ও ইৎ-সিং দু’জনেই করেছেন এবং ‘কথাসরিৎসাগর’ গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। মহাবিহারটি হীনযান বৌদ্ধদের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। এই মহাবিহারের প্রথম মঠটি নির্মাণ করেন রাজা প্রথম ধ্রুব-এর বােনের কন্যা রাজকুমারী দুদ্যা। তারপর ষষ্ঠ শতকের শেষ দিকে রাজা ধর্মসেন বিহারটিকে প্রচুর অর্থ দান করেন এবং শ্রী বাপ্পাপদ নামে আর একটি বিহার নির্মিত হয় যার প্রতিষ্ঠা করেন আচার্য স্থিরমতি। সপ্তম শতকে বলভীর রাজা শীলাদিত্য এটিকে বিশ্ববিদ্যালয়রূপে প্রতিষ্ঠা করেন। হিউয়েন সাঙ এখানে প্রায় ১০০টি সংঘারামে ৬০০০ ভিক্ষু দেখতে পান। ইৎ-সিং বলেন, নালন্দা ও বলভী উভয় মহাবিহারে সবসময় শিক্ষার্থীদের ভীড় লেগেই থাকত ও তাদের শিক্ষা সমাপ্ত করতে বিহারে দুই-তিন বছর অবস্থান করতে হত। সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে শিক্ষার্থীরা বলভীতে ভর্তির জন্য আসত। এখানে বৌদ্ধশাস্ত্রের সঙ্গে ব্যবহারিক শাস্ত্র ও ব্যবহারিক শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। বলভীকে নালন্দার প্রতিদ্বন্দ্বী বলা হত কারণ নালন্দাতে যেখানে মহাযান ধর্মমতের শিক্ষা প্রাধান্য লাভ করেছিল সেখানে বলভীতে হীনযান ধর্মমতের শিক্ষাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। বলভীতে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ছিল। তৎকালীন মৈত্রক সাম্রাজ্যের রাজধানী বল্লভী ছিল সৌরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক কেন্দ্রও।

- ৬. বৌদ্ধ সংঘের সংস্কৃত বা পালি প্রতিশব্দ হল বিহার, যার অর্থ হল এক একজন শ্রমণ বা বৌদ্ধভিক্ষুর বসবাসের জন্য এক-একটি স্বতন্ত্র কক্ষ। পরে বিহার বলতে সাধারণত বােঝাত যে স্থানে কতিপয় ভিক্ষু বাস করেন, সেই সমগ্র মঠ বা নিকেতন বা আশ্রয়স্থল। বিহারগুলি সাধারণত ইট দিয়ে তৈরি হত। মাঝখানে অঙ্গন, আর তার চারিদিকে চার সারি কক্ষ, মােটামুটি এই হচ্ছে এক-একটি বিহারের চিত্র। গৌতম বুদ্ধ তাঁর জীবদ্দশাতেই প্রিয় শিষ্যদের সাথে নিয়ে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করতেন। চলার পথে প্রাকৃতিক মনােরম পরিবেশের কোলে লালিত কোনাে-না কোনাে বাগান বা উদ্যান বেছে নিয়ে রাত যাপনসহ ভক্ত সমাবেশ করা তিনি পছন্দ করতেন। সেসব স্থানে বসেই নিবিষ্ট ধ্যান, ভিক্ষু এবং অন্যান্য স্থানের সাথে প্রয়ােজনীয় যােগাযােগ বজায় রাখতেন। সেসব পালনীয় কাজগুলাে সহজ করে তােলার জন্য সর্বপ্রথম এক বণিক রাজগৃহের বেণুবন নামক একটি উদ্যান ক্রয় করে সেখানে একই সাথে ৬০টি কুটির স্থাপন করে দিয়েছিলেন। তার পর থেকে সিদ্ধার্থ গৌতম সারা বছর যেখানেই ঘুরে বেড়াতেন-না কেন বর্ষার মৌসুমে যখন পথঘাট চলাচলের অযােগ্য হয়ে উঠত তখন বর্ষাকালীন বিরতির জন্য ওই ধরনের কয়েকটি নির্ধারিত স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করার রীতি গড়ে তুলেছিলেন। এ ধারাটির অনুবৃত্তিক্রমে আরও অনেক জন বণিক ও রাজার আর্থিক আনুকূল্যে একই প্রক্রিয়ায় কয়েক বছরের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কয়েকটি অনুরূপ কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। সূচনাপর্বে সেগুলােকে ‘আরাম’ নামে আখ্যায়িত করা হতাে। কিন্তু সময় যতই গড়িয়ে চলছিল সিদ্ধার্থ গৌতমের অনুসারী সংখ্যা ততই বেড়ে চলছিল। ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই কয়েকজন প্রিয় শিষ্যের উপর কয়েকটি নির্ধারিত ভিক্ষু সংঘের নেতৃত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। আর এ থেকে সূচিত হয়েছিল ‘ভিক্ষু সংঘ’-এর ধারণা। কালক্রমে আরাম ও ভিসংঘের ধারণা পরস্পর যুক্ত হয়ে সূচিত করেছিল সংঘারাম। এভাবে শেষ অবধি বুদ্ধের প্রতীকী স্মারকাগার ও ভিক্ষু দের মিলনায়তন বিশিষ্ট আবাসিক স্থাপনা বলতে বিহার বােঝাত। তবে এটিকে আদর্শিক স্থাপত্যিক বিন্যাসে পৌঁছতে একাধিক ধাপ পেতে হয়েছিল। ঐতিহাসিক লামা তারানাথের মতে, পালরাজ ধর্মপাল পঞ্চাশটি ধর্মবিদ্যায়তন বা বিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিব্বতী গ্রন্থে এই পর্বের বাংলায় আরও অনেকগুলাে বৌদ্ধবিহারের নাম পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্মের ও বৌদ্ধ জ্ঞান-সাধনার প্রধান কেন্দ্র ছিল এই বৌদ্ধ মহাবিহারগুলাে। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধবিহারগুলি হল নালন্দা, বজ্রাসন, উদন্তপুরী, সােমপুরী, বিক্রমশীলা, জগদ্দল মহাবিহার, ত্রৈকুটক বিহার, জম্বল বিহার, দেবীকোট বিহার, গুণ বিহার, সুবর্ণ বিহার, শীলবর্ষ বিহার, পট্টিকের বিহার, দুর্গোত্তর বিহার, সন্নগড় বিহার, কুমিল্লার কনকপ বিহার ও শালবন বিহার, আনন্দ বিহার, আকন্দ বিহার, ঢাকার বিক্রমপুরী বিহার, ফুল্লহরি বিহার, পাহাড়পুরের হলুদ বিহার, ভােজরাজার বিহার, কাপর্ট্য বিহার, পাণ্ডু বিহার, ধর্মপুর সংঘারাম, রূপবান মুড়ার বিহার, ভরত-ভয়নার বিহার, বালান্দ বিহার ইত্যাদি। এগুলি সবই মহাবিহার পর্যায়ভুক্ত। ত্রৈকূটক বিহার পশ্চিমবঙ্গের ত্রৈকূটক দেবালয়ের কাছে অবস্থিত। দেবীকোট বিহার উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জেলার বনগড়ে অবস্থিত। আচার্য অদ্বয়ব, উধিলিপা, ভিক্ষুণী মেখলা প্রমুখ এই বিহারে বাস করতেন। পণ্ডিত বিহার চট্টগ্রামে অবস্থিত। কিন্তু ঠিক কোথায় আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি। ফুল্লহরি বিহার ছিল বিহারে। এখানে তিব্বতী পণ্ডিতদের সঙ্গে বাঙালি ও ভারতীয় পণ্ডিতেরা একত্রে থাকতেন এবং তিব্বতী গ্রন্থের অনুবাদ করতেন। পট্টিকের বিহার কুমিল্লার ময়নামতি পাহাড়ে অবস্থিত। রাজা রণবঙ্কমল্লের (১২২০ খ্রিস্টাব্দ) বিহারও ছিল এই স্থানে। সন্নগড় বিহারও এই জেলায় অবস্থিত। দিনাজপুরের জগদ্দল মহাবিহার ছিলেন বিভূতিচন্দ্র, দানশীল, প্রভাকর গুপ্ত, মোক্ষকর গুপ্ত ও ধর্মর্কর প্রমুখ আচার্যগণ। তারা তিব্বতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তারা বহু সংস্কৃত গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদও করেন। তাছাড়া ময়নামতি অঞ্চলের অসংখ্য স্কুপ ও বিহার, চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড পাহাড়ের বিহার, বগুড়ার পােশিপাে, দিনাজপুরের অগুপুরী, ঢাকার সাভার— প্রাচীন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় এমন অসংখ্য বিহার ছড়িয়ে আছে। এছাড়া তখন অসংখ্য ছােট-বড় বৌদ্ধ বিহার ছিল। তবে এদের মধ্যে অনেকগুলাে বিহারের প্রকৃত নাম জানা যায়নি। যেমন- শালবন বিহার, আনন্দ বিহার, রূপবান মুড়ার বিহার, ভরত-ভয়নার বিহার ইত্যাদি। প্রাচীন এই বৌদ্ধবিহারগুলি সম্পর্কে চিনা ও তিব্বতী বিবরণে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। পাল-পূর্ব ও পাল যুগে কত যে বৌদ্ধবিহার ছিল তার ইয়ত্তা নেই। তাদের সংখ্যা আজ সঠিকভাবে জানার উপায় নেই। কালপ্রবাহে অনেক বিহার সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে, আবার অনেকগুলাে অন্যান্য ধর্মস্থানে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। হিউয়েন সাঙ ৬০৩ খ্রিষ্টাব্দে চিনের হােনান প্রদেশে চিন-লিউ নগরে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারি শেণহুই-এর ঘরে জন্ম নেন, চতুর্থ পুত্র হিসেবে। আট বছর বয়সে কনফুসীয় ধর্মের প্রতি তিনি অনুরক্ত ছিলেন। তার মেজো ভাই ছিলেন বৌদ্ধ ভিক্ষু। হিউয়েন সাঙকে আকৃষ্ট করল বৌদ্ধ বিহার। তের বছর বয়সে তিনি আশ্রয় নিলেন বৌদ্ধ বিহারে, আর সাত বছর পরে তিনি হলেন বৌদ্ধ ভিক্ষু। এ সময় থেকে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভের জন্য বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ভিক্ষু র সন্ধানে চিনের বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরতে ঘুরতে হিউয়েন সাঙ এলেন চ্যাংগন প্রদেশে, যেখান থেকে ফা-হিয়েন ভারতের দিকে যাত্রা করেছিলেন। হিউয়েন সাঙ সম্রাটের কাছে অনুমতি চাইলেন দেশত্যাগের জন্য কিন্তু সম্রাট অনুমতি না দেওয়া সত্ত্বেও তিনি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে স্বদেশ ত্যাগ করলেন। গােবি মরুভূমির তুরফান, কুচি প্রভৃতি রাজ্যের রাজাদের সমাদর লাভ করে, মধ্য এশিয়ার সমরখন্দ, বাহলীক (ব) প্রভৃতি দেশের মধ্য দিয়ে হিউয়েন সাঙ এসে পৌঁছলেন হিন্দুকুশ পর্বতের কাছে। বাহলীকে দেশ থেকে প্রভাকর নামে এক ব্যক্তি হিউয়েন সাঙের সঙ্গী হলেন। কাবুলের কাছে কপিসা রাজ্যে তিনি গ্রীষ্মকাল কাটিয়ে লম্পক-এর মধ্য দিয়ে বর্তমান জালালাবাদ দিয়ে খাইবার গিরিপথ অতিক্রম করে গান্ধার রাজ্যের রাজধানী পুরুষপুরে (পেশােয়ার) উপস্থিত হন। হুনদের আক্রমণে গান্ধার তখন ধ্বংসপ্রায় ছিল। হিউয়েন সাঙের অতিক্রম করা এইসব রাজ্যগুলিতে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল। গান্ধার ও উদ্যান (সােয়াত) পেরিয়ে হিউয়েন সাঙ তক্ষশিলা, কাশ্মীর, শিয়ালকোট, জলন্ধর, মথুরা, থানের, সংকাস্যদেশ, কনৌজ পেরিয়ে আযােধ্যায় এলেন। অযােধ্যা থেকে শ্রাবন্তী হয়ে কপিলাবস্তু, বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী উদ্যান, তাঁর পরিনির্বাণ স্থান কুশীনগর দেখে হিউয়েন সাঙ সােজা বারানসীর দিকে যাত্রা করেন। তারপর বৈশালী হয়ে মগধে ঢুকলেন, রাজধানী পাটলিপুত্র দেখে চিনা পরিব্রাজক গেলেন বৌদ্ধগয়ায়। এখানে বুদ্ধদেব বােধি বা সত্য জ্ঞান লাভ করেছিলেন। হিউয়েন সাঙ শুধু বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন না, তিনি আবেগপ্রবণও ছিলেন।পথে বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলাের মাহাত্ম্য তিনি আবেগভরে বর্ণনা করেছেন। বৌদ্ধগয়ার প্রতিটি ধূলিকণা তাঁর কাছে অতি পবিত্র বলে মনে হয়েছিল। বৌদ্ধগয়ার উত্তর-পূর্বদিকে নালন্দা। এখানকার মহাবিহার সেকালে ভারতের তথা এশিয়ার বৃহত্তম মহাবিহার ছিল। বহু যুগের রাজা ও ধনীদের পৃষ্ঠপােষকতায় এই মহাবিহারের শ্রীবর্ধন হচ্ছিল এবং এর খ্যাতি ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। নালন্দা মহাবিহারের দশটি বৃহৎ গৃহ ছিল। প্রাচীর বেষ্টিত এই মহাবিহারে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য, মধ্য এশিয়া, চিন, তিব্বত, দূর-প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে বহু ছাত্র নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে আসত। নালন্দা মহাবিহারে ভর্তি হওয়া ছিল খুবই কঠিন। শতকরা বিশের বেশি ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারত না।

- এই মহাবিহারে তিন হাজার মতান্তরে দশ হাজার শ্রমণ বা ছাত্র সবাই মহাযান সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটি বৌদ্ধ মহাবিহার হলেও এখানে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার স্থান ছিল না। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে সকল স্বনামধন্য এই মহাবিহারে অধ্যাপনা করতে এসেছিলেন তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন শীলভদ্রমহাবিহারের অধ্যক্ষ। তিনি ছিলেন বাঙালি। একদিন তিনি স্বপ্নে নালন্দা মহাবিহারে হিউয়েন সাঙের আগমন দেখেন। তাই হিউয়েন সাঙ মহাবিহারে এলে তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করা হয়। নালন্দার কাছে যে বাড়িতে ভগবান বুদ্ধের অন্যতম অগ্রশ্রাবক মৌদগলায়ন জন্মেছিলেন বলে প্রসিদ্ধি রয়েছে সেখানে তিনি একটু বিশ্রাম ও জলযােগ করলেন। তারপর সেখানে থেকে দু’শাে লােক ও সহস্র গৃহস্থ তাকে ঘিরে পতাকা, ফুল ও গন্ধদ্রব্য হাতে গান করতে করতে তাকে নালন্দায় প্রবেশ করালেন। সেখানে অন্য সকলে এসে কুশল প্রণাদি করে তাকে স্থবিরের পাশে বসালেন। অন্যরাও বসলেন। তখন আদেশ পেয়ে কর্মর্দান (ম্যানেজার) ঘন্টা বাজিয়ে ঘােষণা করলেন, হিউয়েন সাঙ যতদিন সংঘারামে থাকবেন সাধুদের রন্ধন পাত্র ও অন্য সামগ্রী অন্য সকলের মত তার ব্যবহার করার ক্ষমতা থাকল। হিউয়েন সাঙ নালন্দায় শীলভদ্রের নিকট যােগশাস্ত্র শিক্ষা করেন। তিনি এখানে দার্শনিক তত্ত্ব ও সংস্কৃত ভাষাও ভালােভাবে শিখেন। চীনের লিপি ভাবাঙ্কনমূলক। এর প্রত্যেক অক্ষরই এক একটি পূর্ণবাক্য। তাছাড়া বিভক্তি ও ধাতুরূপ বদলে এক একটা বাক্যের নানারূপ দেওয়া চীনা ভাষায় সম্ভব নয়। সেজন্য চীনা ভাষায় প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার অক্ষর প্রয়ােজন হয়। হিউয়েন সাঙ ভারতে দেখলেন মাত্র কয়েকটি অক্ষরের সাহায্যে কি চমৎকারভাবে সকল কথা লেখা সম্ভব হয়। তাই সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণ পাঠ করে তিনি চমৎকৃত হন আর এ দুটি বিষয় খুব আগ্রহ সহকারে অধ্যয়ন করেন। ভ্রমণ কাহিনিতে এ রকম অনেক বিবরণ তিনি দিয়েছেন। ৬৬৪ সালে তিনি মারা যান।

- ৮. প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার নালন্দা মহাবিহার ধ্বংসের জন্য দ্বাদশ শতকের শেষে সংঘটিত তুর্কি আক্রমণকে দায়ী করেছেন। (রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮)। ঐতিহাসিক এ এল ব্যসাম লিখেছেন যে, মুসলিম অভিযানের প্রথম তরঙ্গাভিঘাতেই নালন্দা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। (এ এল ব্যাসাম, অতীতের উজ্জ্বল ভারত, বাংলা সংস্করণ, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৮, পৃ. ২২৫, ৩৬০, ৩৬২)। ঐতিহাসিক রােমিলা থাপারও কোনাে গ্রহণযােগ্য প্রমাণ ছাড়াই নালন্দায় গ্রন্থাগার ধ্বংসের জন্য তুর্কি আক্রমণকে দায়ী করেছেন। (রােমিলা থাপার, ভারতবর্ষের ইতিহাস, ওরিয়েন্ট লংমেন, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ২৩৮)। ইরফান হাবিবরে মত দিকপাল ঐতিহাসিক নালন্দা ধ্বংসাকারী হিসেবে বখতিয়ার খলজিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, “এই মহাবিহার ১২০০ সালে মহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির নালন্দা আক্রমণ ও হত্যালীলা সহ বেশ কিছু রাজনৈতিক ঝড়ঝাপটা সামলে ত্রয়ােদশ শতক পর্যন্ত টিকেছিল।” (ইরফান হাবিব, মধ্যযুগের ভারত একটি সভ্যতার পাঠ, বাংলা অনুবাদ-সৌভিক মুখােপাধ্যায়, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ, নয়াদিল্লি, ২০১১, পৃ. ২৮)। ভারতীয় সংবিধানের জনক বি আর আম্বেদকরেরও মত তা-ই। নােবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের বক্তব্য ১১৯৩ সালে বখতিয়ার খিলজির আক্রমণে নালন্দা মারাত্মকভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। (৪ জানুয়ারি ২০১১, চেন্নাইয়ে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের ৯৮ তম অধিবেশনে মাননীয় অমর্ত্য সেনের ভাষণ হিন্দু, ৮ জানুয়ারি ২০১১)।

- ৯. মিনহাজউদ্দিন সিরাজী, তবকাত-ই-নাসিরী, বাংলা অনুবাদ ও সম্পাদনা-আবুল কালাম মােহাম্মদ যাকারিয়া, প্রথম সােপান পাবলিশার্স সংস্করণ, কলকাতা, ২০১৪।

- ১০. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বৌদ্ধধর্ম, নবযুগ প্রকাশনী, তৃতীয় মুদ্রণ, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১০৮-০৯।

- ১১. ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়, গৌড়-বঙ্গের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, প্রথম ভাগ, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৭, পৃ. ১১১।

- ১২. Lama Taranatha, History of Buddhism in India, English translated from Tibetan by Lama Chimpa & Alka Chattopadhyaya, Edited by Debiprasad Chattopadhyaya, Motilal Banarsidass Publishers Private Ltd, Delhi, reprint, 1990. লামা তারকনাথ ‘ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস’ লেখেন ১৬০৮ সালে। এই বইয়ে অজাতশত্রুর সময় থেকে সেন রাজাদের আমল পর্যন্ত ভারতে বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও মতবাদের বিকাশ সম্পর্কে তথ্য সংকলন করা হয়েছে। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধপণ্ডিতদের সম্পর্কে বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন রাজাদের উল্লেখ থাকায় আধুনিক ঐতিহাসিকেরা বৌদ্ধধর্মের কালানুক্রমিক ইতিহাস রচনায় এই বইয়ের তথ্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। অবশ্য সর্বত্র তারানাথের দেওয়া বিবরণ নির্ভরযােগ্য নয়। বইয়ের শেষ অধ্যায়ে তারানাথ সংলাপে বৌদ্ধযুগের শিল্পকলার পরিচয় দিয়েছেন। এই বিবরণে বিম্বিসার, ধীমান, বিটগালাে, হসুরাজ, জয়, পরােজয়, বিজয়—ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের এইসব শিল্পীর নাম উল্লেখ করেছেন। সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে ১৮৬৯ সালে তারানাথের বইয়ের জার্মান এবং রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অনুবাদ করেন শিরেনার এবং ভ্যাসিলিয়েভ। হরিনাথ দে-র করা আংশিক অনুবাদ ১৯১১ সালের জানুয়ারি সংখ্যা ‘দ্য হার্বাল’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এগা তেরামােতাের জাপানি অনুবাদ টোকিও থেকে প্রকাশিত হয় ১৯২৮ সালে। (দ্রঃ- অস্টিন ওয়াডেল, বুদ্ধইজম অ্যান্ড লামাইজম অফ টাইবেট, নিউ দিল্লি, ১৯৭৪)।

- ১৩. দেখুন-Jogindra Nath, The Glories of Magadha, Patna University Readership Lectures, Kautaline Press, Calcutta, second edition, 1927, P. 131-32. আরও দেখুন- প্রসিডিংস অফ দ্য ইন্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রেকর্ডস কমিশন ১৯৪২সালে এস সি সরকার রচিত ‘সাম টিবেটান রেফারেন্সেস টু মুসলিম ইনভাসন ইন বিহার অ্যান্ড বেঙ্গল’।

- ১৪. বৌদ্ধধর্মের অধঃপাত, নারায়ণ আথিন ১৩২২, দেখুন- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বৌদ্ধধর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০-১০১।

- ১৫. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রচনা সংগ্রহ, খণ্ড-৩, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ৩৮১।

- ১৬. বৌদ্ধধর্মের অধঃপাত, নারায়ণ আর্বিন ১৩২২, দেখুন- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বৌদ্ধধর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

- ১৭. Antiquities of the Tantras and the Introduction of Tantric rites in Buddhism : Proceedings of Asiatic Society of Bengal, August 1900, P. 101-102.

- ১৮. মধ্যযুগের শুরুতে বিহারের বিভিন্ন ভাস্কর্য শিল্পগুলিতে বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুগামীদের মধ্যে প্রকাশ্যে তীব্র সংঘর্ষ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এই সকল স্থাপত্যশিল্পে দেখা যায় বৌদ্ধ দেব-দেবী এমনকি দেবী অপরাজিতা শৈব দেব-দেবীদের পদতলে দলিত হচ্ছে। ধর্মতত্ত্বানুসারে বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে শঙ্করাচার্য সূচিত ধর্মযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিরােধটা একটা ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল। বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে আদর্শগত প্রচারের ফলেই যে তারা। ভারত থেকে মুছে গিয়েছিল—এটা ভাবা অত্যন্ত ভুল হবে। সম্ভবত তাদের ওপর চরম অত্যাচার করা হয়েছিল। (রামশরণ শর্মা, ভারতের সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাস ও রামের অযােধ্যা, পত্রপুট, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ২৫)। এরপর তাদের কাছে দুটো পথ খােলা রইল হয় অন্য দেশে পালিয়ে যাওয়া, অন্যথায় যে অবস্থায় তারা বাস করছে। সেই দুর্বল সামাজিক অবস্থান থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা। এটা বিশেষভাবে উল্লেখযােগ্য যে, পাঞ্জাব সিন্ধু এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অন্যান্য যে সকল ভূভাগ নিয়ে কামেীর রাজ্য গঠিত—উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কেবল সেইসব জায়গাগুলিতে ধর্ম হিসাবে ইসলাম পা রাখার জায়গা পেয়েছিল। অর্থাৎ ওইসব অঞ্চলে ধর্ম হিসেবে ইসলাম তার প্রতিষ্ঠার সুযােগ পেয়েছিল। একইভাবে মুসলমান জনসংখ্যার আধিক্য নালন্দা (বিহার শরিফ), ভাগলপুর (চম্পানগর) এবং বর্তমানের বাংলাদেশ (পূর্ববঙ্গ) প্রভৃতি সেই সকল অঞ্চলে দেখা যেত—সেখানে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা অধিক মাত্রায় বর্তমান ছিল। বৌদ্ধধর্ম কেন যে ভারত থেকে অন্তর্ধান করল সে বিষয়ে তাদের অন্তর্নিহিত রূপান্তর বা পরিবর্তনের দিক থেকে সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না, বরং বৌদ্ধদের প্রতি হিন্দু রাজশক্তি এবং তার ধর্মীয় নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গির বিরােধের সঙ্গে ব্যাপারটির অধিকতর যােগ আছে। রামশরণ শর্মা দেখিয়েছেন, কিভাবে বিহারে আদি মধ্যযুগে বৌদ্ধমূর্তিগুলি শৈব্যরা ধ্বংস করেছে এবং লখনউ মিউজিয়ামে রথিত জৈনদের পূজ্য মূর্তিগুলিকে বৈষ্ণবরা বিকৃত করে তাদের পূজ্য মূর্তিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছে। (রামশরণ শর্মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-১৪)। বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার রূপে বিচার প্রসঙ্গে পদ্মনাভ এস জৈনি এই অন্তদৃষ্টিমূলক অবলােকন করেছেন …বৌদ্ধ মন্দিরে ব্রাহ্মণ পুরােহিতের দায়িত্ব নেওয়ার একটা পথ খােলা রইল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায়শই ধনী এবং সমৃদ্ধ এই সব মন্দির, যেমন উড়িষ্যার জগন্নাথপুরী মন্দির, দৰিণ ভারতের কাদ্রি বিহার (যতদিন না ব্রিটিশ সরকার শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধদের কাছে ফিরিয়ে দেয়) এমনকী বুদ্ধগয়া এবং সারনাথের মন্দিরসমূহ ব্রাহ্মণ পুরােহিতদের হাতে চলে যায় এবং বৈষ্ণব বা শৈব মন্দিরে রূপান্তরিত হয়। (Padmanabh S. Jaini, Collected Papers on Buddhist Studies, Motilal Banarsidass, 1st edition, Delhi, 2001, P. 290). সপ্তম শতকে জৈন গুহা মন্দিরের শৈব মন্দিরে রূপান্তরের উদাহরণও রয়েছে। (Romila Thapar, Cultural Transaction and Early India : Tradition and Patronage, Oxford University Press, Delhi, 1987, P.10. কে আর শ্রীনিবাসন, সাউথ ইন্ডিয়া, অন্তর্ভুক্ত এ ঘােষ সম্পাদিত, জৈন আর্ট অ্যান্ড আর্কিটেকচার, খণ্ড-২, ভারতীয় জ্ঞানপীঠ, দিল্লি, ১৯৭৫। আর চম্পকলক্ষ্মী, রিলিজিয়াস কনফ্লিক্ট ইন দ্য তামিল কান্ট্রি, জার্নাল অফ দ্য এপিগ্রাফিক্যাল সােসাইটি অফ ইন্ডিয়া, খণ্ড-৪, মহীশূর, ১৯৭৮, পৃ. ৬৯-৮১)। যে কেউ খেয়াল করলে দেখতে পাবেন হিমালয়ের বদ্রীনাথের নারায়ণ মূর্তি বুদ্ধমূর্তির উপরেই গঠিত। (দেখুন-সাদিকুজ্জামান ও সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, শরবিদ্ধ স্বদেশ, ভাষা ও সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৯৩, মুখবন্ধ, পৃ. ৪)।

- ১৯. দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, খণ্ড-১, দে’জ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৮-৯। ২০. ‘ট্রেভর লিং, বুদ্ধিস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড আফটার’, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, হিস্টরি অ্যান্ড সােসাইটি, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃ. ৩২০-৩২৩।।

- ২১. ট্রেভর লিং, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২২।

- ২২. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালির ইতিহাস, আদিপর্ব, দে’জ পাবলিশিং হাউস, ৭ম সংস্করণ, কলকাতা, ১৪১৬, পৃ. ৫৫৫। মহামহােপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলা হতে বৌদ্ধদের বিলােপ হওয়ার জন্য হিন্দু শৈবদের দায়ী করে লিখেছেন, “ইংরেজরা যখন প্রথম বাংলা হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকার করেন, তখনাে তাহারা ইংরাজ অধিকৃত দেশে কোনাে বৌদ্ধ দেখিতে পান নাই। কিরূপে বৌদ্ধদের নাম পর্যন্ত এদেশে লােপ হইয়া গেল, তাহা জানিতে হইলে প্রথম বৌদ্ধদের ইতিহাস জানা চাই। পূর্বে পূর্বে অনেকবার লেখা হইয়াছে যে, শেষ অবস্থায় বৌদ্ধেরা। বড়াে কদাচারী হইয়াছিল—অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়াছিল এবং তাহারা শেষ অবস্থায় ধর্মের যে ব্যাখ্যা করিয়াছিল সে অতি কদাকার। সেইজন্য ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে প্রথম বিদ্রুপ করিতেন, পরে ঘৃণা করিতেন। বিদ্রুপের একটা উদাহরণ ‘প্রবােধচন্দ্রোদয়’ নাটকের তৃতীয় অঙ্কে দেখা যায়। হিন্দুরাজারাও বৌদ্ধদের বিরক্ত করিতে ত্রুটি করিতেন না। আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে যেখানে দেবােত্তর ভূমি আছে তাহার নিকটে ব্রাহ্মণকে ‘ব্রহ্মোত্তর’ দিবে না। কিন্তু সেন রাজাদের ব্রহ্মোত্তর দানে দেখা যায় যে, উহার একসীমা ‘বুদ্ধ-বিহারী দেবমঠঃ’। কিন্তু বৌদ্ধদের প্রধান শত্রু রাজারাও ছিলেন না—ব্রাহ্মণরাও ছিলেন না—শৈব-যােগীরাই উহাদের প্রধান শত্রু ছিল। শেষ কালের বৌদ্ধগ্রন্থ-সকলে দেখিতে পাওয়া যায় শৈব যােগীদের উপর উহাদের বড়ােই রাগ। ‘স্বয়ম্ভুপুরাণ’ নেপালের রাজা যক্ষমল্লের সময়ে লেখা হয়। তিনি ইংরাজি চৌদ্দ শতকের শেষে রাজত্ব করিতেন। ‘স্বয়ম্ভুপুরাণে’র শেষে শৈবদিগকে বিস্তর গালি দেওয়া আছে। বাংলাতেও বােধ হয় শৈব-যােগীরাই ক্রমে প্রবল হইয়া বৌদ্ধদের নাম পর্যন্ত লােপ করিয়াছে।” (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বৌদ্ধধর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯)।

- ২৩. জার্নাল অফ দ্য বরেন্দ্র রিসার্চ সােসাইটি, রাজশাহী, ১৯৪০।

- ২৪. দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, প্রাগুক্ত,পৃ. ৫২৮।

- ২৫. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বৌদ্ধধর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১।

- ২৬. সুখময় মুখােপাধ্যায় এ বিষয়ে সহমত পােষণ করেন। দেখুন-সুখময় মুখােপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাস, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ৫ম পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১৪৮। 39. H. C. Roy, Dynastic History of Northern India (Early Medieval Period), Vol.-I, Calcutta University, 1931, P. 322.

- ২৮. প্রেমময় দাশগুপ্ত, হিউয়েন সাঙের দেখা ভারত, প্রথম অরিত্র সংস্করণ, ঢাকা, বাংলা বাজার, ২০১৬, পৃ. ১৩১।

- ২৯. Amalananda Ghosh, A Guide to Nalanda, Publisher : Director General of Archaeology in India,. 5th edition, Archaeological Survey of India, New Delhi, 1965, P. 03.

- ৩০. হিরানন্দ শাস্ত্রী, নালন্দা অ্যান্ড ইটস এপিগ্রাফিক মেটিরিয়াল, শ্রীসৎগুরু পাবলিকেশন, ১৯৮৬, পুনর্মুদ্রিত সং (১ম সং, ১৯৪২, নয়াদিল্লি), পৃ. ৩-৪। আরও দেখুন- বিমলচন্দ্র দত্ত, বৌদ্ধ ভারত, মহাবােধি বুক এজেন্সি, দ্বিতীয় প্রকাশ, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ১০৪।

- ৩১ ডি আর পাতিল, অ্যান্টিকোয়ারিয়ান রিমেই অফ বিহার, কে পি জয়সওয়াল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, পাটনা, ১৯৬৩, পৃ. ৩০৬।

- ৩২. নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম, এ মুখার্জি অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৩৫৫, পৃ. ১৯৭।

- ৩৩. ভাস্করনাথ মিশ্র, নালন্দা সাের্সেস অ্যান্ড ব্যাক গ্রাউন্ড, খণ্ড-১, বি আর পাবলিশিং কর্পোরেশন, নিউদিল্লি, ১৯৯৮, পৃ. ১৬৩।

- ৩৪. Alexander Cunningham, The ancient geography of India, Trubner & Co, London, 1871, P. 468.

- ৩৫. ভাস্করনাথ মিশ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১।

- ৩৬. ভাস্করনাথ মিশ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫।

- ৩৭. প্রেমময় দাশগুপ্ত, হিউয়েন সাঙের দেখা ভারত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২-৩৩।

- ৩৮. ভাস্করনাথ মিশ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮।

- ৩৯. হিরানন্দ শাস্ত্রী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২-১০২। বিমলচন্দ্র দত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮। শান্তিকুসুম দাশগুপ্ত, বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম এবং প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজ, মহাবােধি বুক এজেন্সি, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ১৩২। আরও দেখুন- দীনেশচন্দ্র সরকার, পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত, সাহিত্যলােক, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৬৯।

- ৪০. দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ভারত-ইতিহাসের সন্ধানে, খণ্ড-২, সাহিত্যলােক, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৩৬৫।

- ৪১. ভাস্করনাথ মিশ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০। ৪২. ভাস্করনাথ মিশ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০।

- ৪৩. ভাস্করনাথ মিশ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০।

- ৪৪. দেখুন- রামশরণ শর্মা, ভারতের প্রাচীন অতীত, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসােয়ান, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১১, পৃ. ২৬৭। আরও দেখুন-রামশরণ শর্মা, এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া (প্রাচীন ভারত), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ১৬৮।

- ৪৫. J. Takakusu (trans.), A Record of Buddhist Religion as Practised in India and Malay Archipelago by I-Tsing, first edition, London, 1896, reprinted Munshiram Manoharlal Publication, Delhi, 1966, P.154. আরও দেখুন- রামশরণ শর্মা, প্রাচীন ভারত, পৃ. ১৬৮।

- ৪৬. Rakesh Kumar Bhatt, History and development of libraries in India, Mittal Publications, New Delhi, 1995, P. 22.

- ৪৭. Satis Chandra Vidyabhusana, A History of Indian Logic: Ancient, Medieval and Modern Schools, Motilal Banarasidass, Delhi, 1978, P. 147. H. N. Sastri, Nalanda and its Epigraphic Materials, Memories of the Archeological Survey of India, No. 66, P. 07ff.

- ৪৮. Anis Khurshid, Growth of libraries in India, International Library Review, Volume 4, Issue 1, January 1972, University of Karachi, Department of Library Science, Karachi, Pakistan, P. 21-65.

- ৪৯. Rakesh Kumar Bhatt, ibid, P. 22.

- ৫০. Jashu Patel and Krishan Kumar, Libraries and Librarianship in India : Guides to Asian librarianship, Greenwood Publishing Group, Westport, Connecticut, United States, 2001, P. 4.

- ৫১. Mohamed Taher and Donald Gordon Davis, Librarianship and library science in India : an outline of historical perspectives, Concept Pub. Co., New Delhi, 1994, P. 37.

‘নবজাগরণ’ অ্যান্ড্রোয়েড অ্যাপ্লিকেশনটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

‘নবজাগরণ’ এর টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা