ভারতীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও তার সমন্বয় সাধনের ধারাকে যদি আভ্যন্তরীণ ও বাইরের সমস্যাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, একমাত্র মধ্যযুগেই এর হঠাৎ উন্নতির একটা বিরাট পদক্ষেপ ঘটেছিল। অর্থাৎ মধ্যযুগেই এর হঠাৎ উন্নতির একটা জোয়ার এসেছিল। এই সময়ের সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের গুরুত্বকে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় নিজেই তাঁর সম্পাদিত ‘হিস্টরি অ্যান্ড কালচার অফ ইন্ডিয়ান পিপল’ গ্রন্থে (ষষ্ঠ খণ্ড) বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন। মুসলিম ভারতীয় শিল্প-সাহিত্য-স্থাপত্যকলার উন্নতির বিষয়ে এখানে বিশেষ আর আলােচনা করব না, কারণ ইতিহাস এর ছাত্র মাত্রই এসকল বিষয়ে বেশ কিছু পরিচিত আছেন। কিন্তু যদি আমরা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, তার শিক্ষা, আর্য-ভারতীয় আর দ্রাবিড় ভাষা-সাহিত্যের অগ্রগতির মধ্যেই আমাদের আলােচনাকে আবদ্ধ রাখি—তাহলেও আমরা দেখব ভারতীয় ইতিহাস এর এই যুগটাই ছিল অবিসংবাদিতভাবে একটা বিরাট সৃষ্টির বা গঠনের যুগ। একমাত্র সুলতানি শাসন (১২০৬-১৫২৬) ও মুঘল আমলেই (১৫২৬-১৮৫৭) বাংলাসহ ভারতের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল তার সকল নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে ধীরেধীরে বিকশিত করে তুলতে সমর্থ হয়েছিল এবং বৃহত্তর ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির কারুকার্য বিধানে মহত্তর অবদান রেখেছিল। মােট কথা, আঞ্চলিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যে অবিস্মরণীয় এক উন্নতির দিক থেকে মধ্যযুগ ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন হিন্দু সংস্কৃতি তখন আবদ্ধ ছিল মাত্র দুটি ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন দ্বীপমাত্রিক অঞ্চলে—উত্তরে মিথিলা আর দক্ষিণে বিজয়নগরে। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের সবচেয়ে বেশি অংশের পুঁথিপত্র, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি যা কিছু প্রামাণ্য বিষয়বস্তু উদ্ধার করা গিয়েছে তা মুসলমান শাসিত কাশ্মীর রাজ্য থেকেই—যার পণ্ডিত সমাজ সংস্কৃত এবং ফারসি উভয় ভাষাতেই—উভয় শাস্ত্রেই ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন।

তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেওয়া যায় যে, নালন্দার বৌদ্ধ পুঁথিপত্র মুসলমানদের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল—তাহলে প্রশ্ন আসে, গুজরাটের জৈন পুস্তকগুলি কিভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এত সুন্দর আর সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষিত হয়েছিল, যখন সেখানে এতাবৎকাল স্থানীয় মুসলমান রাজারাই রাজত্ব করে গেলেন? ভারতের শিক্ষা সাহিত্য ধর্ম, দর্শন সম্বলিত পুঁথিপত্র, পুরাতন সব পাণ্ডুলিপি—যে সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ভারতের প্রাচীন সভ্যতাকে পুনর্গঠন করা সম্ভব হয়েছে তার অধিকাংশই লিখিত ও সংরক্ষিত হয়েছিল এই সুলতানি ও মুঘল শাসন যুগে—বিশেষত কাশ্মীরে, পশ্চিম এবং উত্তর ভারতে, মিথিলা এবং পূর্ব ভারতে। আর এদিক থেকে বলা যায়, আমরা যাকে হিন্দু পুনর্জাগরণ বলি, মধ্যযুগের এই সকল পাণ্ডুলিপি ও পুঁথিপত্র ছাড়া সেই পুনর্জাগরণ কখনাে সম্ভব হত না। তুর্কি সুলতান ও মুঘল সম্রাটদের শাসনাধীনে হিন্দুশাস্ত্রের মূল রচনাগুলির বাইরে কেবলমাত্র মহাকাব্য, কাব্য, ধর্মসূত্র সকল লিখিত হয়েছিল তাই নয়, বেদসহ স্রোতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, দর্শন, তর্কবিদ্যা, ব্যাকরণ, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত প্রভৃতি মূল শাস্ত্রগুলির উপরও নানা ভাষ্য প্রণীত হয়েছিল। মূল রচনাগুলির উপর আলােচনাকালে ভাষ্যকাররা কখনাে কখনাে তার উপর তাদের মৌলিক অথচ তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, তর্কবিদ্যার অন্তর্গত নব্য-ন্যায় মতদর্শন, যার জন্য ভারত সত্যিই গর্বিত তা শুধু মিথিলায় নয়, সুলতানি শাসনাধীনকালে তার সকল বৈশিষ্ট্যসহ বিকাশলাভ করেছিল। প্রতিষ্ঠিত বিদগ্ধ ভাষ্যকারেরা সমাজে উদ্ভূত পরিবর্তনকে যথাযথ লক্ষ্য করেছিলেন এবং ধর্মশাস্ত্রের বিধিনিষেধগুলিকে সেই মত সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টাও করেছিলেন। অবশ্য মধ্যযুগের শেষদিকে ইউরােপতার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি যেভাবে ঘটিয়েছিল—ওই যুগে ভারত সে প্রকার অগ্রগতি দেখাতে পারেনি। কিন্তু একথা সত্য যে, সে সময় শুধু ভারত নয়, সমগ্র এশিয়ার সম্বন্ধেই একথা বলা যায়—যার মধ্যে খুব কম অংশই মুসলমানদের দ্বারা শাসিত হত। সুতরাং একমাত্র সাম্প্রদায়িকতার অজুহাত সৃষ্টি করেই ভারতে মুসলিম শাসনকালকে এক ঘরে করতে হবে (অর্থাৎ পৃথক করে দূরে সরিয়ে দিতে হবে), এটা ইতিহাসের বিকৃতি।

এখানে উল্লেখ্য, কিছু খ্যাতনামা ভারতীয় ইতিহাস বিদ ইংরেজ ঐতিহাসিকদের সৃষ্ট সাম্প্রদায়িকতার ফাঁদে ধরা দিয়েছিলেন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুর ধর্মীয় ভাবাবেগকে ব্যবহার করা—এটা ছিল উনিশ শতকে ইংরেজ উপনিবেশবাদীদের শােষণমূলক এক ভয়ঙ্কর কুটনীতি। এই সময় থেকেই কিছু ইংরেজ ঐতিহাসিক ও গবেষক মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে নির্যাতন ও হিন্দু মন্দির ধ্বংসের একটানা বিরামহীন অভিযােগগুলি লিপিবদ্ধ করে একটা কথা ভারতবাসীকে বােঝাতে চাইলেন যে, তুলনামূলকভাবে ব্রিটিশ শাসন ভারতবাসীর কাছে কতখানি অভিপ্রেত হতে পারে।

আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, ইউরােপীয় খ্রিস্টানদের মডেল যদি মুসলিমরা অনুসরণ করতেন তাহলে ষােড়শ শতাব্দীর মধ্যেই গঙ্গা-যমুনার দোয়াব থেকে গাঙ্গেয় বঙ্গ পর্যন্ত ভূখন্ডের সমস্ত অধিবাসীই—অন্তত অধিকাংশই মুসলমান হয়ে যেত। কিন্তু তা হয়নি। কারণ কি দিল্লিতে কি গৌড়ে যেসব সুলতান শাসন করেছেন তারা বলপূর্বক ধর্মান্তরীকরণে বিশ্বাস করতেন না, অথবা ‘রাজার ধর্মই প্ৰজার ধর্ম’ এইরূপ সমকালীন ইউরােপীয় রাজাদের আদর্শ সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল ছিলেন না। কিন্তু ইউরােপীয় ঐতিহাসিকগণ ভারতের ইতিহাস লেখার ও পড়ানাের সময় তাদের দেশের ইতিহাস মাথায় রেখে লিখেছেন ও পড়িয়েছেন, তাদের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতীয় ঐতিহাসিকগণও গুরুদের ধারা রক্ষা করেই ইতিহাস-চর্চা করেছেন এবং সেই গুরুশিষ্য পরম্পরা সাম্প্রদায়িকতারই পরিচর্যা ও পরিপুষ্ট করতে সহায়ক হয়েছে।

আমাদের অবশ্য স্মর্তব্য যে, হজরত মােহাম্মদ (সঃ) মক্কা থেকে মদিনায় গিয়ে সেখানকার ইহুদি, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সম্প্রীতি রক্ষার জন্য “মদিনা সনদ” নামে প্রসিদ্ধ এক চুক্তি করেন। যেমন আমাদের সংবিধানের ২৫ নং ধারায় আপন আপন ধর্মপালনকে নাগরিকের মৌলিক অধিকার বলে স্বীকার করা হয়েছে। পরবর্তীকালে ইসলাম ধর্মের আন্দোলনের কোনাে কোনাে ধারা এবং হিন্দুধর্মেরও আন্দেলনের কোনাে কোনাে ধারা ধর্মনীতির কথা ভুলে গিয়ে রাজনীতি নিয়ে মত্ত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিককুল সেই রাজনীতিকে ও সাম্প্রদায়িকতাকে তাদের বিক্রয়যোগ্য। পণ্যরূপে পাঠ্যপুস্তকগুলি প্রণয়ন করেছেন।

সাম্প্রদায়িকতার পাশাপাশি যে সম্প্রীতির ইতিহাসও ছিল, ভারতের উচ্চতর ও উৎকৃষ্ট চিত্তের অধিকারীরাই যে সেই ইতিহাসের প্রধান চরিত্র আর ভারতের বিপুল জনসাধারণ যে সেই ইতিহাসেরই সাধারণ চরিত্র এই অমােঘ সত্যকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেছেন ওইসব গুরুপরম্পরার ধারাবাহক ঐতিহাসিকগণ। আসলে ইতিহাস অতীতের বিবরণমাত্র নয়, তা অবশ্যই ভবিষ্যতের জন্য রচয়িতার উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনারও প্রতিফলন। সুতরাং কোন পরিপ্রেক্ষিতে থেকে ঘটনাবলি অবলােকন, উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হবে সেটা ঐতিহাসিকের গুরুদায়িত্ব।

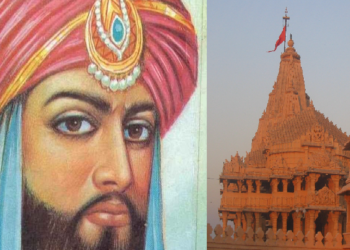

ভারতের উত্তরে অবস্থিত পর্বতমালা অতিক্রম করে অস্ত্রধারী আর্যরা একদা এদেশে এসে বংশানুক্রমে বসবাস করে ক্রমে ক্রমে ভারতীয় হয়ে যায়; তেমনইভাবে আরও বহু বিদেশি জনগােষ্ঠী ভারতে এসে এদেশের মানুষ হয়ে যায়; একইভাবে পাঠান-তুর্কিরাও ভারতে আসে এবং ক্রমে ক্রমে তারাও হয়ে যায় ভারতীয়। ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকগুলি এইসব যোদ্ধা ও বিজেতা ঘেরি, খলজি, তুঘলক, মুঘল প্রভৃতি সুলতান-বাদশাহের কাণ্ডকারখানার বিবরণে পরিপূর্ণ। কিন্তু তাদের কথা কোথায় যাদের কাছে গ্রামের গরিব মানুষ থেকে রাজধানীর রাজপুরুষরাও কৃপা ও দোয়া প্রার্থনা করতে যেতেন? বাদশাহের। বাদশাহরূপে পরিচিত ছিলেন খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি, কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী, নিজামুদ্দিন আউলিয়া, ফরিদউদ্দিন গঞ্জশকর, সেলিম চিস্তি প্রমুখেরা—কিন্তু এদের উল্লেখ কোথায় স্কুল-কলেজে ইতিহাসের পাঠ্য পুস্তকগুলিতে? প্রকৃতপক্ষে ভারতের উত্তর সীমান্ত অতিক্রম করে অস্ত্রধারী দুরন্ত প্রবেশকারীদের মতাে নতুন আধ্যাত্মিক তত্ত্ববাহী বহু ফকির-দরবেশ-সুফিও ভারতে প্রবেশ করেছিলেন এবং ভারতের জনসাধারণের ও সাধকদের মানসে-বিশ্বাসে নতুন আধ্যাত্মিক উদ্ভাবন ঘটিয়েছিলেন। এইসব মহাপুরুষদের অনেকের সম্বন্ধেই ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়। এরকম অনেক বড় সাধক একাদশ-দ্বাদশ ত্রয়ােদশ শতাব্দী এবং পরের শতাব্দীগুলিতেও ভারতে এসেছিলেন। তাদের প্রভাবে ও প্রেরণায় ভারতে এক নতুন আধ্যাত্মিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। তারা ঐক্য, মিলন, শান্তি ও সম্প্রীতির নতুন জীবসাধনার পথ প্রদর্শন করেন।

একই সময় দক্ষিণ ভারতে ভক্তি সাধনার প্রাচীন ধারা নতুন প্রাণ লাভ করে রামানুজের বিশেষ উপলব্ধিতে। ইতিপূর্বে শঙ্করাচার্য জ্ঞানমার্গে ধর্মসাধনার যে পথ দেখিয়েছিলেন তা অদ্বৈতবাদ নামে বিখ্যাত। আর রামানুজ আত্মা ও পরমাত্মার মিলনের যে দর্শন প্রচার করেন তা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত হয়। দক্ষিণ ভারতে রামানুজের ভক্তি সাধনাকে চতুর্দশ শতাব্দীতে উত্তর ভারতে নিয়ে আসেন রামানন্দ। মধ্যযুগের ভক্তি সাধকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হলেন রামানন্দের শিষ্য কবীর। একথা বিদিত যে, হিন্দু-মুসলমানের তথা ধর্মে ধর্মে মিলন সাধনার অন্যতম গুরু ছিলেন কবীর।

একথা ঠিক যে রামানুজ, রামানন্দ, কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্যদেব প্রমুখের প্রেম-ভক্তি সাধনার প্রসঙ্গ পাঠক্রমের একটি প্রশ্নোত্তররূপে ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকগুলিতে থাকে, কিন্তু উত্তরের পর্বতসীমানা অতিক্রম করে যেসব মহাপুরুষ ভারতে এসে নতুন আধ্যাত্মিক আন্দোলনের কারণ ও প্রেরণা জুগিয়েছিলেন তাদের কথা ওইসব পাঠ্যপুস্তকে থাকে না, এমনকি ‘অ্যান অ্যাডভান্সড হিস্টরি অফইন্ডিয়া’ গ্রন্থেও ওইসব মহাপুরুষদের চিন্তা-ভাবনার কথা নেই। এর থেকে সেই কথাটাই সমর্থিত হয় যে, ইসলাম যখন শান্তি ও সম্প্রীতির বাণী বহন করে তখন তার সেই বাণী ও সেই বাণীর প্রভাবের কথা হয় উপেক্ষিত তথা উল্লেখের অযােগ্য, কিন্তু ইসলাম যখন যুদ্ধের আওয়াজ দেয় তখনই তা ইতিহাসে গুরুত্ব ও স্বীকৃতি পায়।

রাজনৈতিক তথা ক্ষমতার দ্বন্দ্ব অবশ্যই ছিল মুসলমান শাসক এবং হিন্দু প্রজার মধ্যে, কিন্তু সমাজের নীচের তলায় হিন্দু প্রজা ও মুসলমান প্রজার মধ্যে সমাজ জীবনে সংমিশ্রণেরই মধ্য দিয়ে গড়ে উঠলাে এক ভারতীয় সংস্কৃতি। বাংলায় তাে বটেই। বিভিন্ন পির-আউলিয়ার দরগায়, সন্ত-ফকির-সন্ন্যাসীদের আঙিনায় রাজস্থানে, উত্তরপ্রদেশে, গুজরাটে, মহারাষ্ট্রে বা বাংলায় ভিড় কি হয়নি উভয় সম্প্রদায়ের মানুষদের আশীর্বাদের জন্য? আজও তা অনেক স্থানে গেলে দেখতে পাই। তাই বিরােধ কখনােই বড় হয়ে। ওঠেনি। আর বিরােধ মানেই সাম্প্রদায়িকতাবাদ বা দাঙ্গার ব্যাপ্তি নয়, মধ্যযুগের ভারতে তা ছিল না।

‘নবজাগরণ’ অ্যান্ড্রোয়েড অ্যাপ্লিকেশনটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

‘নবজাগরণ’ এর টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

‘নবজাগরণ’ এর ফেসবুক পেজে লাইক করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা