দুর্গাপুজো : বাংলার ইতিহাসে নবকৃষ্ণ দেবের নাম অনেক দিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে তার কারণ পলাশির যুদ্ধের পর তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। মীর জাফর, রামচাঁদ রায়, আমীর বেগ আর নবকৃষ্ণ মিলে নবাব সিরাজদৌল্লার লুকানাে কোষাগার লুঠ করে বহু কোটি টাকা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেন। নবকৃষ্ণের আঙুল ফুলে কলাগাছ। হওয়ার গুপ্ত রহস্য এটাই। আর লুঠ করা গুপ্ত ধনের উত্তাপে ইনি কাজে অকাজে মুঠো মুঠো টাকা খরচ করে সাধারণ মানুষকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

পলাশির যুদ্ধের আগে নবকৃষ্ণ ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মুনশি, পরে হয়েছিলেন সুতানুটির তালুকদার। তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে ওয়ারেন হেস্টিংসের মুনশি হিসেবে। পরে ডেক সাহেব তেজাউদ্দিনকে কোম্পানির মুনশির পদ থেকে সরিয়ে নবকৃষ্ণকে সেখানে বসান। কোম্পানির মুনশি হিসেবে নবকৃষ্ণ দেব সূচ হয়ে ঢােকেন। ১৭৬৬ সালে ইনি পেয়েছিলেন মহারাজা বাহাদুর খেতাব। রাজা বাহাদুর খেতাব এর আগেই হাতিয়ে নিয়েছিলেন। সুতানুটির তালুকদারি পেয়েছিলেন ১৭৭১ সালে। এরপরে ১৭৭৬ জাতিমালা কাছারির সভাপতি ও প্রধান বিচারক নিযুক্ত হয়েছিলেন। হিন্দুদের জাত মামলা বিচারের ভার পেয়ে হিন্দু সমাজের ওপরে ছড়ি ঘােরাতে শুরু করেন এর আগে এই ছড়ি ঘােরাতেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা।

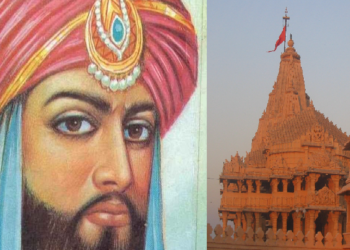

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশির আমবাগানে যুদ্ধের নামে যে মশকরা বা পরিহাস হয়েছিল সেই বেইমানির নায়ক মীরজাফরের কূট চালে নবাবের পরাজয় এবং ক্লাইভের বিজয়ে – যারা উল্লাসিত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্র আর এই ধূর্ত নবকৃষ্ণ। এঁরা কোম্পানির জয়কে স্বাগত জানালেন এবং কোম্পানির জয়কে হিন্দুদের জয় বলে ঘােষণা করলেন। ধূর্ত ক্লাইভের পরামর্শে বিজয় উৎসবের আয়ােজন করলেন। নবকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণচন্দ্র।

বসন্তকালীন দুর্গাপুজো কে তাঁরা পিছিয়ে আনলেন শরৎকালে, ১৭৫৭ সালে বহু টাকা খরচ করে শরঙ্কালীন দুর্গাপুজোর মাধ্যমে পলাশির যুদ্ধের বিজয় উৎসব করলেন। এর পরে প্রতি বছর শরৎকালে দুর্গাপুজো করে তাঁরা পলাশির যুদ্ধের স্মারক উৎসব পালন করেছেন। আর অন্যান্য হিন্দু জমিদার বা ব্যবসায়ীদেরও পালন করতে উৎসাহিত করেছেন।

ক্লাইভ নিজে খ্রিষ্টান এবংমূর্তি পুজোর ঘাের বিরােধী হয়েও স্রেফ রাজনীতি বনাম ব্যবসার স্বার্থে হিন্দু মঙ্গলাকাঙ্খী সেজে ১৭৫৭ সালে নবকৃষ্ণের নব নির্মিত ঠাকুর ঘরে দুর্গাপুজোয় একশাে এক টাকা, প্রচুর ফলমূল ভেট পাঠিয়েছিলেন এবং পুজোর সময় তিনি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। তিনি এমন একটা অভিনয় করেছিলেন যে পুজোটা নবকৃষ্ণের আঙিনায় হলেও আসলে সেটা তাঁর আন্তরিক অবদান। নবকৃষ্ণের চিঠিতে তার প্রমাণ আছে। ১৭৫৭ সালে কৃষ্ণচন্দ্র এবং নবকৃষ্ণ দুজনে লক্ষাধিক টাকা খরচ করেছিলেন। নবকৃষ্ণের টাকার উৎস সিরাজদৌলার গুপ্ত কোষাগার লুট করা সােনার মােহর। আর কৃষ্ণচন্দ্র টাকা পেয়েছিলেন ক্লাইভের প্রত্যক্ষ কৃপায়। ক্লাইভের সুপারিশে কৃষ্ণচন্দ্রের বার্ষিক খাজনা বরাবরের জন্যে পাঁচ লক্ষ টাকা মকুব হয়েছিল। বার্ষিক খাজনা এগারাে লক্ষ টাকা থেকে কমে দু লক্ষ টাকা ধার্য হয়েছিল, ফলে বছরে পাঁচ লক্ষ টাকা। তার লক্ষ্মী ভান্ডারে জমে থাকছিল, এই টাকার একাংশ তিনি ব্যয় করতেন দুর্গোৎসবে।

১৭৫৭ সালে শারদীয়া দুর্গাপুজো প্রবর্তিত হয়েছিল জানতে পেরে উগ্র গোঁড়া রক্ষণশীল মানুষরা আঁতকে উঠবেন, এবং প্রতিবাদ করতেও পিছপা হবেন না। তারা পুরাণ আর রামায়ণ থেকে অস্ত্র তুলে এনে নিপে করাবেন। আত্মরক্ষার জন্যে প্রথমেই বলে রাখি রামায়ণ একটি মহা মূলপাল পবিত্র মহাকাব্য। পৃথিবীর চারটি মহাকাব্যের মধ্যে এই গ্রন্থখানি মাহিয়া ও বিরাজমান। তবু কাল্পনিক বলার ধৃষ্টতা আমার নেই, কারণ মানুষের মননে তার আদর্শ একেবারে গেঁথে গেছে। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডিসি মহাকাব্যের সংজ্ঞায় বা অভিধায় একই সমতুল সুতরাং এই আখ্যাকে উড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা কারও নেই। দস্যু রত্নাকর রূপান্তরিত হয়ে বাল্মীকি মহাকবির মুকুট পরেছিলেন। রামায়ণ মহাকাব্য রচনা করে অমর হয়েছিলেন। শারীরিক ভাবে তিনি বেঁচে থাকলে বেদনায় তার দু’চোখ জলে ভারে উঠত! মহাকবির মুকুটটা কেড়ে নিয়ে তাকে ইতিহাসবিদ করাকে তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি তাে মহাকবি হতে চেয়েছিলেন, ইতিহাসবিদ তাে হতে চাননি। সাহিত্য, কাব্য কোনো ঘটনাবলি ইতিহাস নয়, সমাজের দর্পণ। একটা যুগ বা সময়ের অবস্থা। সেই যুগের ব্যথা বেদনা, আনন্দ, সঙ্গীত, জবন্যাত্রা, রীতিনীতি, মূল্যবােধ, রাজনীতি, টানাপড়েন ইত্যাদি—সব কিছুরই দর্পণ, যা কবির নিজের কল্পনায় সৃষ্ট পাত্র-পাত্রীদের বকলমে প্রকাশ করেন। রামায়ণ মহাকবির কল্পনায় সৃষ্ট মহাকাব্য। গ্রীক মহাকবি হােমার ইলিয়াড, ওডিসি মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। আজ যদি কেউ কাব্যের নায়ক অ্যাডিলাস এর জন্মভূমি খুঁজে বার করতে চান, এবং চেষ্টা করেন সেটা সম্ভব হবে না, এখানেও ঠিক তাই। আজ থেকে হাজার বছর বাদে যদি কেউ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীকান্ত উপন্যাসের নায়কের গর্ভগৃহ খোঁজার চেষ্টা করেন তাহলে বিড়ম্বনার শেষ থাকবে না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, রামায়ণ কোনাে ঘটনাবলীর ইতিহাস নয়। ভারতের চিরকালের ইতিহাস (প্রাচীন সাহিত্য)। তিনি আরও বলেছেন, ‘এই সমস্ত ইতিহাসকে ঘটনামূলক বলিয়া গণ্য করিবার কোনো প্রয়ােজন নাই, আমি ইহাকে ভাবমূলক বলিয়া মনে করি।’ (ভারতীয় ইতিহাসের ধারা)! বাল্মীকিকে উদ্দেশ্য করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— ‘ঘটে যা সত্য নহে। সেই সত্য যা রচিবে তুমি / কবিতব মনােভূমি, রামের জন্ম স্থান / অযােধ্যার চেয়ে সত্য জেনো / (ভাষা ও ছন্দ)। বিশ্ব কবি বেঁচে থাকলে এ প্রসঙ্গে তিনিই মীমাংসা করতেন। শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন দেখিয়েছেন যে, মধ্যপ্রাচ্য, শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইন, কম্বােডিয়া, মালয়, চীন প্রভৃতি দেশে রামায়ণের অন্তত ১৫ ধরনের কাহিনি পাওয়া যায়। এবং সেই সব কাহিনির একটির সাথে আর একটির মিল নেই। ঘটনার ইতিহাস নানা রকম হয় না, লােকগাথা বা লােককথা স্থান ও কাল ভেদে বদলে যায়।

মার্কেন্ডেয় পুরাণের কাহিনি অনৈতিহাসিক। কারণ রাজা সুরথ এবং সমাধি মাটির মূর্তি তৈরি করে শরৎকালে দুর্গাপুজো করেছিলেন বলে কথিত আছে তার সঙ্গে ইতিহাসের কোনাে মিল নেই। রাবণ বধের পূর্বে রামচন্দ্র শরৎকালে দুর্গা দেবীর অকাল বােধন করেছিলেন বলে চোরাস্রোতে লোেক কথা চাউর হয়ে আছে তা কৃত্তিবাসের রামায়ণে পাওয়া গেলেও বাল্মীকির চিরন্তন পবিত্র রামায়নে নেই। কোনাে সন্দেহ নেই গুজব গল্পটির জন্ম মহাকবি কৃত্তিবাসের কল্পনার মনভূমিতে।

রাজ-রাজড়া এ পুজো করতেন বছরের শ্রেষ্ঠ ঋতু বসন্তকালে যখন প্রকৃতি ফুলে ফলে রঙিন হয়ে উঠত, তখন গরিব প্রজাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা রক্তে ভেজা টাকায় রাজ জমিদাররা দুর্গা পুজো করতেন প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্যে। তখন এ পুজোর নাম ছিল বাসন্তী পুজো। ভাদুড়িয়া-রাজশাহীর সামন্ত রাজা জগৎ নারায়ণ প্রায় নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করে বাসন্তী দুর্গাপুজো করে তখনকার সময় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তিনি মহামতি বাদশাহ আকবরের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর দেখাদেখি সামন্তরাজা ও জমিদাররাও বাসন্তী পুজো শুরু করেছিলেন। অবশ্য বাসন্তী পুজোর প্রবর্তক জগৎনারায়ণ নন! তাঁর জন্মের বহু বছর আগেই এ দেশে এই পুজোর প্রচলন শুরু হয়েছিল।

এদেশে বসন্তকালে চালু ছিল দুর্গাপুজো আর শরৎকালে চালু ছিল নবপত্রিকা পুজো। দুর্গা পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল মূর্তি নির্মাণের ব্যাপার। আর নবপত্রিকা পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল নটি উদ্ভিদের ব্যাপার। পরে এই দুটি পদ্ধতিকে গুলিয়ে একাকার করে ফেলা হয়েছে। ১৭৫৭ সাল থেকে নব পত্রিকা হয়েছেন দুর্গা। তাই শরৎকালের দুর্গাপুজোয় বােধনের প্রয়ােজন হয়। তার আগে নবপত্রিকা পুজো করে পরে দুর্গাপুজো করতে হয়।

আদিম বাঙালি সমাজে দুর্গা ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই মহিষমর্দিনী। বনের মােষ ছিল কৃষির উৎপাদনে ক্ষতির কারণ, কাজেই কৃষি বিকাশের স্বার্থে বনের মােষ দমন করা, পােষ মানিয়ে কৃষিকর্মে ব্যবহার করার বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যাখ্যা অবশ্যই আছে। আর এই কর্মে নারীর ঐশ্বর্যকে তুলে ধরাই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মহিষমর্দিনী মূর্তি হচ্ছে তারই নিজস্ব প্রতীক।

সে যুগে নারীর ছিল অবাধ কর্তৃত্ব। পুরুষ সেই কর্তৃত্ব হরণ করার চেষ্টা করত। মাঝে মাঝে নারী পুরুষের সংঘর্ষ হত। নারী রুদ্র মূর্তিতে অবতীর্ণ হত। মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তিতে ফুটিয়ে তােলা হয়েছে পুরুষের ওপর নারীর প্রাধান্য। এই মূর্তিতে দেবী হচ্ছেন নারীর প্রতীক, আর মহিষাসুর হচ্ছেন পুরুষের প্রতীক।

কলকাতা যাদুঘরে রাখা আছে দ্বিতীয় শতকের দুটি মহিষমর্দিনী মূর্তি। দেবী এখানে দ্বিভূজা। তিনি বাঁ হাতে একটি মােষের লেজ মুচড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আর তিনটি মহিষমর্দিনী মূর্তি আছে। প্রথমটি কুষান যুগের, দ্বিতীয়টি গুপ্ত যুগের, আর তৃতীয়টি ষষ্ঠ থেকে দশম শতকের কষ্টি পাথরে তৈরি দশম শতকের আরও একটি মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি এখানে রাখা আছে।

সুমেরের মানুষদের পূজিত দেবী মূর্তির নাম ছিল ‘এ-নান্না’! সুমেরের লােকদের আদি নিবাস ছিল সৌমা-য়, ‘সৌমা’-র অবস্থান ছিল ভারতে। কাজেই সুমের বা ব্যাবিলােনিয়ার লােকদের ‘এ-নান্না’ বা ননা দেবীর মূর্তিতে কিংবা আনাতােলিয়ার ফ্রিজিয়দের ‘গদান মা’-এর মূর্তিতে প্রভাব পড়েছিল ভারতের প্রাচীন দুর্গা মূর্তির।

দুর্গা মূর্তি বাঙালির নিজস্ব কল্পনার বস্তু! এখানে বাঙালি ছাড়া ভারতের অন্য কোনাে সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মূর্তির পুজোর প্রচলন নেই।

দুর্গা মূর্তি বাঙালির কল্পনার বস্তু হলেও বাঙালি জনসাধারণের সঙ্গে এই মূর্তি পুজোর সম্পর্ক ছিল না মাঝখানে সুদীর্ঘ কাল।

রাজা শশাঙ্কের রাজত্বকালে বাংলায় শিব পুজোর প্রচলন ছিল, দুর্গা পুজোর উল্লেখ পাওয়া যায় না। পাল যুগে বাংলায় বৌদ্ধ প্রভাব বিস্তৃত হলে এখানে মূর্তি পুজো কমে যায়। আবার সেন যুগে হিন্দু প্রভাব জেগে উঠে মূর্তি পুজোর আধিক্য ঘটে। দুর্গা তখন পুজিত হন রাজা, জমিদার, দস্যু-তস্করের উপাসিতা দেবীতে। দস্যুরা তার পূর্বেও দুর্গার পুজো করেছেন বলে প্রমাণ আছে।

এই কলকাতাইে প্রায় চারশাে বছরের একটি দুর্গা মূর্তি আছে। চিৎপুরের চিত্তেশ্বরী মন্দিরের আদি প্রতিমাটি হচ্ছে কলকাতার প্রাচীনতম দুর্গা মূর্তি। চিতে ডাকাত এই মূর্তি পুজো করতেন। চিতে ডাকাত যে চিত্তেশ্বরী দুর্গার পুজো করতেন এটা তাে ঐতিহাসিক সত্য। কেউ কেউ কালী প্রতিমা বলে চালিয়ে দিতে চেয়েছেন। হিউয়েন-সাঙ নৌকায় অয়মুখের দিকে এগুচ্ছিলেন, তখন এক দল দস্যুর কবলে পড়ে যান, সেই দস্যুরা ছিল দেবী দুর্গার উপাসক। তার ভারত বিবরণে এ ঘটনার উল্লেখ আছে।

১৭৫৭ সালে পলাশি যুদ্ধের বিজয় উৎসব পালন করার অজুহাতে বসন্তকালের বাসন্তী পুজোকে শরৎকালে নিয়ে এসে নবপত্রিকা পুজোর সঙ্গে সংযুক্ত করে খানাপিনা, নাচগানে ক্লাইভকে তুষ্ট করেছিলেন নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্র, কলকাতার শােভা বাজারের নবকৃষ্ণ, আর মদত ছিল ক্লাইভের।

দুর্গাপুজোর থেকেও ক্লাইভকে তুষ্ট করা ছিল নবকৃষ্ণের বড় ধর্ম। দুর্গাপুজো দিয়ে ক্লাইভকে মজানাে যাবে না এটা তিনি জানতেন আর সেই জন্যে নাচগান, খানাপিনা (মদ-মাংস) এমনকি মােষ বলী পর্যন্ত হয়েছিল। ঠাকুর ঘরের পাশেই নাচ মহলের চালাও গড়ে উঠেছিল। আসলে দুর্গা পুজোর নামে তিনি ক্লাইভ পুজো করতে চেয়েছিলেন। পুতুল দেখে ক্লাইভ সাঙ্গপাঙ্গরা খুশি হবেন না এই কারণে উপটৌকন বাবদ জ্যান্ত পুতুলের ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল নবকৃষ্ণকে। মােটা টাকা খরচ করে তাদের কাউকে লক্ষ্ণৌ, ব্রহ্মদেশ অথবা কাউকে আনা হয়েছিল বিলেত থেকে।

১৮২০ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর—সমাচার দর্পণে প্রকাশ এক ভদ্র লােক দুর্গাপুজা বিরােধী কয়েকটি দুষ্টু ছেলে তার বাড়িতে লুকিয়ে দুর্গা পূজার আগের রাতে গােপনে মূর্তি রেখে আসে। দেখা যায় বিরক্ত বােধ করে সেই মুর্তি তিনি ভেঙে টুকরাে টুকরাে করে জলে ফেলে দেন।

শারদীয় উৎসব শুরু হয় পলাশির যুদ্ধের বিজয় উৎসব রূপে। পরে হয়েছিল পলাশির যুদ্ধের স্মারক উৎসবে। আরও পরে তা রূপান্তরিত হয় বাঙালির জাতীয় উৎসবে। এই উৎসবের গােড়া পত্তনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল পত্তনকারীদের সাম্প্রদায়িক এবং জাতীয় বিরােধী মনােভাব। বিশ শতকের উদ্যোক্তরা এই উৎসব সবরকম সাম্প্রদায়িক উর্ধে স্থাপন করে জাতীয় উৎসবে রূপান্তরিত করতে চাইছেন। উদ্দেশ্য, ঘাটের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে এই যে রূপান্তর এই দিকটাই ঐতিহাসিকদের লক্ষ্যণীয় বিষয়।

তথ্য নির্দেশঃ

- ১. রাধারমণ রায়ের প্রবন্ধ-চিতে ডাকাতের চিত্তেশ্বরী।

- ২. হরীত কৃষ্ণ দেবের প্রবন্ধ— দুর্গোৎসবের উৎস সন্ধানে।

- ৩. উইরে স্মৃতি কথা – (যদুনাথ সরকারের অনুবাদ)।

- ৪. সুকুমার সেনের প্রবন্ধ- দুর্গা প্রতিমার কথা।

- ৫. শ্যামলকান্তি চক্রবর্তীর প্রবন্ধ- কলকাতা জাদুঘরে দুর্গা। (একটি বিবরণী)

- ৬. রাধারমণ রায়ের প্রবন্ধ— দস্যুর কবলে হিউয়েন সাঙ।

- ৭. অতুল সুরের প্রবন্ধ—- আমার চোখে দেবী দুর্গা।

- ৮. নিখিলানন্দ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ- কলকাতার দুর্গোৎসবে পশু বলি।

- ৯. প্রাণকৃষ্ণ দত্তের গ্রন্থ- কলকাতার ইতিবৃত্ত (বিনয় ঘােষের গ্রন্থ কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত)

- ১০. সমাচার দর্পণ।

- ১১. অন্যান্য।

- ১২. মহাকবি বাল্মীকির চোখে জল বিনয় কোঙার।

লিখেছেনঃ গাজী বিশ্বজিৎ ইসলাম

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা