লিখেছেনঃ ডঃ শ্যামল চক্রবর্তী

২০০১ সালের গােড়ায় ইউ. জি. সি. আমাদের দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সার্কুলার পাঠিয়েছে। এই সার্কুলার নিয়ে দেশে এখন তুমুল হৈ চৈ। কেন? ইউ. জি. সি. বলেছে, নানা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ওরা ‘বৈদিক জ্যোতিষবিদ্যা’ পড়াতে চান। আমরা দুটো শব্দ জানি। ‘জ্যোতির্বিদ্যা’ আর ‘জ্যোতিষবিদ্যা’। উচ্চারণে শব্দদুটো খানিকটা কাছাকাছি। অর্থ এদের একেবারে উল্টো। ‘জ্যোতিষবিদ্যা’-কে আমরা ইংরেজিতে বলি Astrology ‘জ্যোতির্বিদ্যা’কে আমরা ইংরেজিতে বলি ‘Astronomy’। যাঁরা জ্যোতিষবিদ্যার চর্চা করেন তাদের বলি আমরা জ্যোতিষী। যাঁরা জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা করেন তাঁদের বলি আমরা ‘জ্যোতির্বিদ। ‘জ্যোতিষী’র উদাহরণ চাইছেন? নাম বলার দরকার নেই। দু’একটা বাদ দিয়ে কলকাতার বাকি সব খবরের কাগজ দেখবেন। ছবিসহ পুরুষ ও মহিলা জ্যোতিষীর অনেক বিজ্ঞাপন থাকে। ‘জ্যোতির্বিদ’ দেশ বিদেশের দু’চার জনের নাম করাই যায়। মেঘনাদ সাহা, জয়ন্ত বিষ্ণু নার্লিকার, ভেইনু বাপ্পু, উইলিয়াম হার্শেল, এডউইন হাবল—এমন আরও কত নাম রয়েছে।

ইউ. জি, সির সার্কুলারটি বেশ মজার। ওঁরা বলছেন, ‘বৈদিক জ্যোতিষ’ বিভাগ খুলুন, আমরা প্রফেসর, রিডার ও লেকচারার পদ দেব। কম্পিউটার কেনার টাকা দেব। কম্পিউটার চালাবার লােক দেব। কম্পিউটার কেন? নানা রকম মানুষ জনের কোষ্ঠি ঠিকুজি জমা করে রাখতে হবে। পনের লক্ষ টাকা যে কেউ চাইলেই পেয়ে যাবেন।

এই সার্কুলার নিয়ে হৈ চৈ কেন? ‘বৈদিক জ্যোতিষবিদ্যা’ পড়িয়ে ডিগ্রি ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট দিতে হবে। সব ক’টাই বিজ্ঞানের ডিগ্রি হবে।

বিজ্ঞানের ডিগ্রি? জ্যোতিষবিদ্যা তাহলে কি বিজ্ঞান? এক কথায় ‘হ্যাঁ’ ‘না’ উত্তর দেব না। বিষয়টাকে আমরা একটু খতিয়ে দেখে নেব।

প্রথমে জানাব আমরা, বিজ্ঞান কাকে বলে। চোখ কান মন খােলা রেখে কোন পরীক্ষা করতে হয়। পরীক্ষায় কি ঘটছে না ঘটছে দেখতে হয়। তারপর ঐ দেখার উপর ভরসা করে সূত্র লিখতে হয়। এই পরীক্ষা যিনিই করুন না কেন, ফল একই রকম পাবেন। নিউটনের সূত্র কি শুধু নিউটনের দেশে সত্যি হয়? না, সবদেশেই হয়। আমাদের দেশের বিজ্ঞানী সি. ভি. রমন যে কাজ করে নােবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন তাকে আমরা রমনের প্রভাব বালি। রমনের প্রভাব কি শুধু রমনের পরিবারের লােকজনের হাতে সত্যি হয়? পৃথিবীর যে কোন দেশে যে কোন লােকের হাত দিয়ে রমনের প্রভাব পরীক্ষা করে দেখানাে যায়। জাত-বর্ণ-ভাষা আলাদা হলেও, বিজ্ঞানের ফল কখনাে আলাদা হয়না।

একথা ঠিক, বিজ্ঞানের নানা ভাগ রয়েছে। এক একটা ভাগ এক এক ধরণের বিষয় নিয়ে কাজ করে। জানতে ইচ্ছে হচ্ছে ‘জ্যোতির্বিদ্যা’র বিষয় আশয় কি সূর্য, চাঁদ, গ্রহ, তারা এসব মহাজাগতিক জিনিস ‘জ্যোতির্বিদ্যা’র মূলধন। এরা কে কেমন দেখতে, কার আকার কত বড়, কে কত আলাে ছড়ায়, তাপ কার বুকে কত কে কাছে কে দূরে — এসবই জ্যোতির্বিদ্যার আওতায় পড়ে। গ্যালিলিওর আমলের কথা ভাবুন। একটা সেকেলে দূরবিন। তাই দিয়েই গ্যালিলিও কত কি দেখেছিলেন। গালি মারধর করছিলেন না। তবু তার উপর পাদ্রিদের খুব গোঁসা হয়েছিল। কেন? পাদ্রিদের কথা ধোপে টিকছে না। কি কথা? পাদ্রিরা বলতেন, পৃথিবী মধ্যমণি। সূর্য পথিবীর মত ঘুরছে। গ্যালিলিও দেখতে পেলেন, কথাটা ভুল। সূর্য মধ্যিখানে। পৃথিবী তার চারপাশে দরে এই ছবিটাই আসল ছবি।

আজ আমরা সেকেলে দূরবিনের যুগে পড়ে নেই। কত বড় বড় দূরবিন তৈরি হয়েছে। জ্যোতির্বিদেরা কত দূর দূরান্তের কথা জানতে পারছেন। এই জানার শেষ নেই কোন। শেষ হবার কথাও নয়। বিজ্ঞানের কথা কখনও শেষ হয়না। আজ যা কম জানি, কাল তা বেশি জানব। আজ যা জানিই না, কাল তার খােসা ধীরে ধীরে ছাড়াতে পারব। বিজ্ঞান আটকে পড়া নর্দমার জল নয়। সে নিজেকে বদলে বদলে ধীরে ধীরে এগােয়। দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে সত্যের বন্দনা করে। জ্যোতির্বিদ্যায় কি হয়? পদার্থবিদ্যা লাগে। অঙ্ক লাগে। আলাের নানা ঢেউ মাপার যন্ত্র লাগে। এসব মিলিয়েই তৈরি হয় ‘জ্যোতির্বিদ্যা’র জগত।

হাতের কাছে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন থাকলে আমরা মিশিয়ে জল বানাতে পারি : জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়টা একটু আলাদা। এখানে হাতের চেয়ে বহু বহু দূরে গ্রহ নক্ষত্রেরা থাকে। পৃথিবীতে বসে, অথবা উপগ্রহ করে কোথাও চলে গিয়ে এদের খবরাখবর নিতে হয়। তারপর হিসেব নিকেশ করে গ্রহ তারাদের চরিত্র কথা বলতে হয়। কিছু জ্যোতির্বিদ এখন আমাদের সূর্য জগত ছাড়িয়ে আরও দূরে নতুন কোনাে সৌর জগত পাওয়া যায় কিনা দেখছেন। যে সব কারণে পৃথিবীতে জীবন এসেছে, একই কারণে আর কোথাও কি জীবন তৈরি হতে পারেনা? চলছে এই নিয়েও গবেষণা। লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ হয়। সত্যি জানতে এই গবেষণায় অনেক বিজ্ঞানী ও অনেক দেশ মেতে আছে। টাকা লাগলেও কাজ চালিয়ে যায়।

যখন দূরবিন ছিল না তখন কি জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা হয়নি? নিশ্চয়ই হয়েছে। আমাদের দেশে আর্যভট্ট, বরাহমিহির নইলে কাজ করেছেন কেমন করে? কথায় কথায় মনে পড়ছে আরব সভ্যতার বিজ্ঞানী উলুঘ বেগ খালি চোখে দু’শ নতুন তারা দেখেছিলেন। এমন কত কি বলা যায় ! দূরবিন তখন কোথায়?

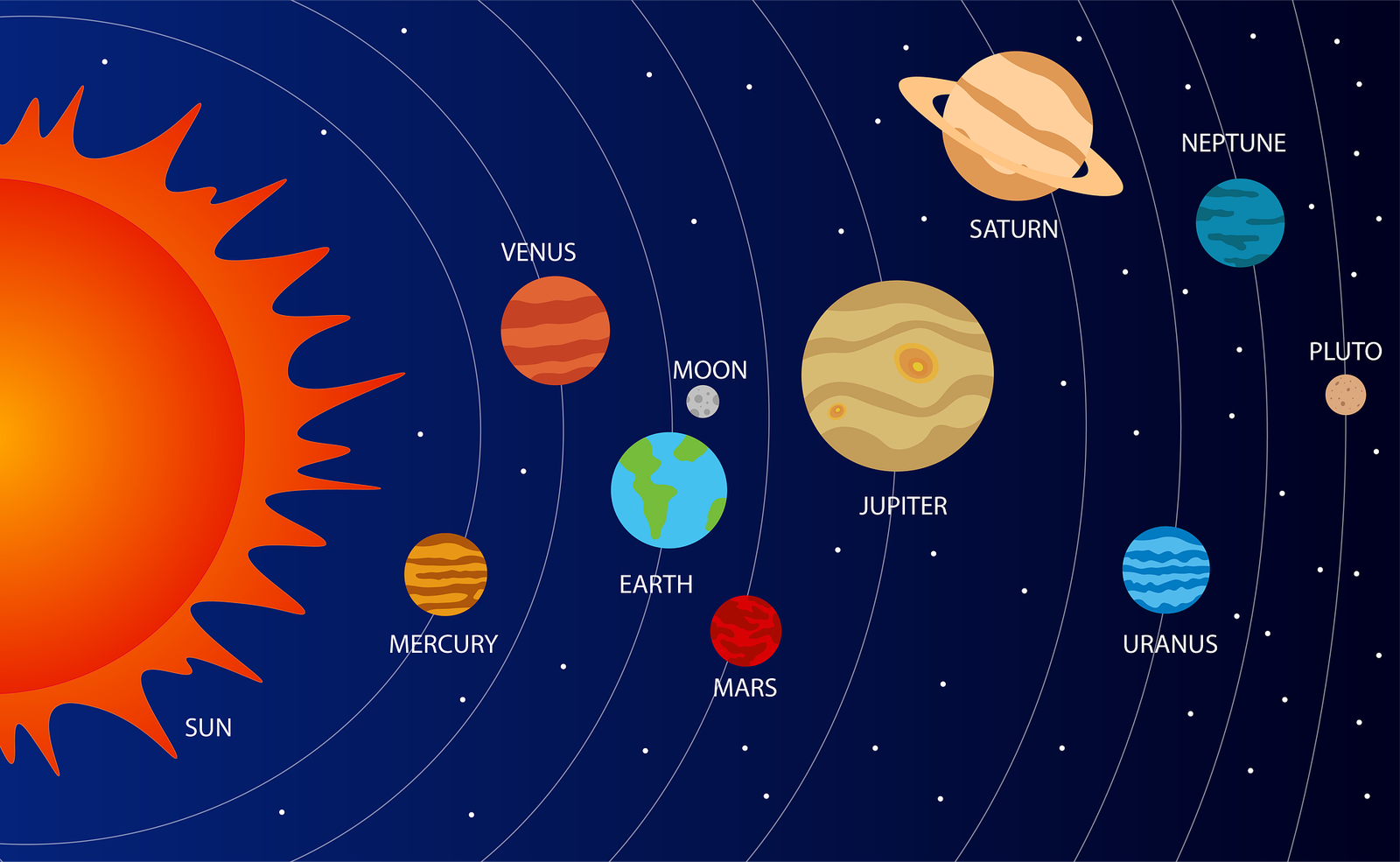

কাছের জিনিস আমরা খালি চোখেই দেখতে পাই। দূরের জিনিস দুরবিন ছাড়া দেখতে পাইনা। সূর্য দেখতে পাই। চাঁদ দেখতে পাই। খালি চোখে পৃথিবী থেকে আমরা আরও পাঁচটি গ্রহ দেখতে পাই। কারা এরা? বুধ, ও, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি। আর কারা বাকি রইল? ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো। ছােট দূরবিন থাকলে ইউরেনাস দেখা যায়। জোরদার দূরবিন ছাড়া নেপচুন, প্লুটো দেখা যায় না। বলছিই যখন, গ্রহগুলাের আর একটু পরিচয় দিই। আচ্ছা, সূর্য থেকে কোন গ্রহের দূরত্ব কত? বুধ হল সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ। বুধের পর শুক্র। তারপর আমাদের পৃথিবী। তারপর মঙ্গল। মঙ্গলের পর বৃহস্পতি। বহস্পতির পর শনি। শনির পর ইউরেনাস। ইউরেনাসের পর নেপচুন। সবচেয়ে দূরে রয়েছে প্লুটো।

এবার বলব আমরা, কার আকার কেমন। সবচেয়ে বড় গ্রহ কে? বৃহস্পতি। সবচেয়ে ছােট গ্রহ কে? প্লটো। পৃথিবীর চেয়ে ছােট গ্রহ কারা? বুধ, শুক্র, মঙ্গল আর প্লটো। পৃথিবীর চেয়ে বড় গ্রহ কারা? বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন। চৌদ্দশ পৃথিবী জুড়লে একটা বৃহস্পতি হয়। সাড়ে আটশ পৃথিবী জুড়লে নেপচুন আর তেষট্টিটা পৃথিবী জুড়লে ইউরেনাসের আকার দাঁড়ায়।

গ্রহদের আরও অজানা কথা বিজ্ঞানীরা ধীরে ধীরে বার করছেন। বুধের কথাই ধরুন। দিনে তার তাপমাত্রা ৪৩০° সেলসিয়াস। ভাবলেই মনে হয় পুড়ে ছাই হয়ে গেলাম। রাত্তিরে তাপমাত্রা – ১৭০° সেলসিয়াস। অমন ঠাণ্ডা থেকে বেঁচে থাকার উপায় মানুষ আজও বার করতে পারে নি। শুক্রের ডাকনাম ‘শুকতারা’। জ্বলজ্বল করে। গ্রহ আবার আলাে দেয় নাকি? না, দেয়না। এমন জায়গায় রয়েছে শুক্র, সারা গা তার আলােয় ঝলমল করছে। তার গায়ের তাপ কত? ৪২৫০° সেলসিয়াস। ভাবতেই ইচ্ছে করছে না। মঙ্গল গ্রহের অনেক কথা আমরা কিছুকাল আগে জেনেছি। ভাইকিং -১ আর ভাইকিং -২ গিয়েছিল মঙ্গলের পিঠে। দেখা গেল, মঙ্গলের মাটি লােহার অক্সাইডে ছেয়ে আছে। লােহার অক্সাইড লাল। তাই তার গা এমন লাল দেখায়। বাতাসটাও তার কার্বন-ডাই-অক্সাইডে ভর্তি। সবচেয়ে বড় গ্রহ বৃহস্পতির পিঠ প্রচুর মেঘ দিয়ে ঢাকা। শনির নামে যতই কাঁপুনি থাকুক, সে খুব সুন্দর গ্রহ। গ্যালিলিও মন ভরে দেখেছিলেন। পাদ্রিদের দেখিয়েছিলেন। তবু তিনি রেহাই পাননি।

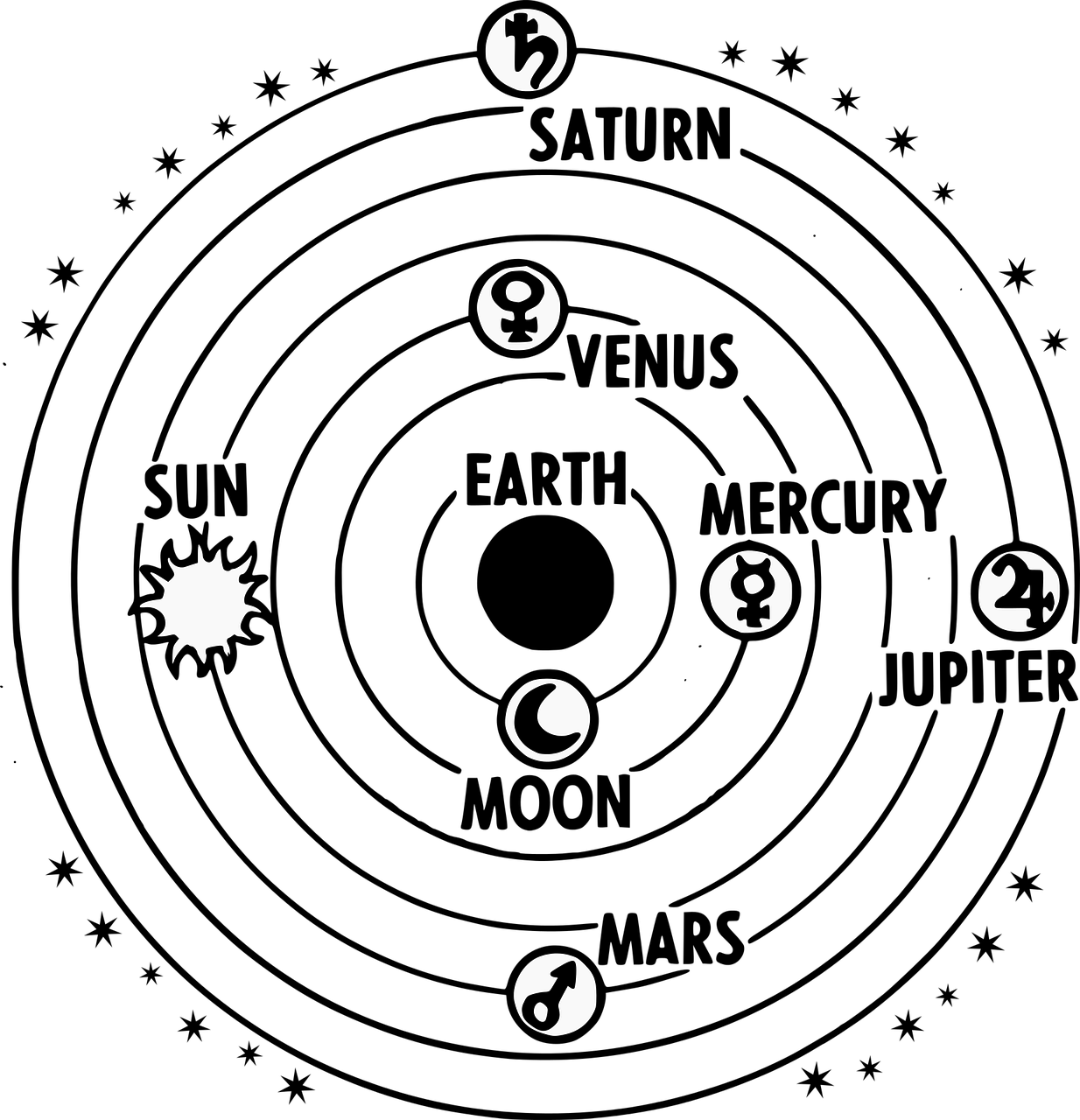

এবার আমরা পুরােনাে ইতিহাসের কথায় ফিরে যাব। টলেমির কথা বলব। ক্লডিয়াস টলেমি। খ্রিস্টীয় দুই শতকের চরিত্র। ৯০ থেকে ১৭০ সাল পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। কাজ করতেন আলেকজান্দ্রিয়ায়। পণ্ডিত মানুষ ছিলেন। ভূগােল, পদার্থবিদ্যা ও গণিতের উপর অনেক কাজ করেছেন। তবে তার সবচেয়ে ভালােবাসার বিষয় ছিল জ্যোতির্বিদ্যা। তেরাে খণ্ডে একটা বই লিখেছিলেন টলেমি। নাম ‘অ্যালমাজেস্ট’। সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবীর কত কথা রয়েছে সেখানে। অনেক তারার কথা লিখেছেন। তেরাে নাম্বার খণ্ডে টলেমি এক ধরনের ব্রহ্মান্ড পরিকল্পনা পেশ করেন। কেমন সেই ব্রহ্মান্ড? পৃথিবী মাঝখানে রয়েছে। চন্দ্র, বুধ, শুক্র, সূর্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি তার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একে আমরা বলছি টলেমির ভূ-কেন্দ্রিক বিশ্ব। Geocentric Universe’. ১৫৪৩ সালে নিকোলাস কোপারনিকাস টলেমির ভাবনায় ভুল ধরলেন। বড় রকমের ভুল। কোপারনিকাস বললেন, মাঝখানে পৃথিবী থাকে না। থাকে সূর্য। চাঁদ আর সব গ্রহদের মত সূর্যের চারদিকে ঘুরে না। পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ। চাঁদ তাই পৃথিবীর চারদিকে ঘােরে। সব গ্রহেরই উপগ্রহ রয়েছে। কারও কম কারও বেশি। কে কটা উপগ্রহের মালিক, আমরা সেই আলােচনার পাতা খুলব না। কোপারনিকাসের কাছ থেকে আমরা ‘সূর্য-কেন্দ্রিক বিশ্ব’ পেলাম। ‘Heliocentric Universe’.

কোপারনিকাসের কথা একটু বলা দরকার। ছােটবেলা থেকে তাঁর শখ ছিল তিনি গির্জার পাদ্রি হবেন। হ্যাঁ, বেশ কয়েক বছর তিনি গির্জার পাদ্রিই ছিলেন। ভগবান মানতেন। বাইবেল মানতেন। তবে যখন মহাকাশের গ্রহ তারা নিয়ে কথা বলেছেন, ভগবানের বা বাইবেলের ভাবনাকে মিশিয়ে ফেলেন নি। আগে যা বলছিলাম, চোখ কান মন খােলা খোলা রেখে পরীক্ষা করেছেন। যা ফলাফল দেখেছেন, তাই বলেছেন। ইউরােপের ছােট দেশ পোল্যাণ্ড। কোপারনিকাস পােল্যান্ডের বিজ্ঞানী ছিলেন। লেখাপড়াটা তাঁর বেশ মজার ছিল। প্রথমে আইন পাশ করেছেন। তারপর ডাক্তারি পাশ করেছেন। তারপর গির্জায় যােগ দিয়েছেন। যত যাই পড়ুন, জ্যোতির্বিদ্যার ভাবনা থেকে কখনও তিনি দূরে থাকেন নি। কাজ করতে গিয়ে দেখলেন, টলেমির ভাবনা মিলছে না। দেখলেন, বাইবেলের কথাও মিলছে না। গির্জার পাদ্রি তিনি, মনের ভেতর ঝড় বইতে লাগল। শেষ বিচারে বিজ্ঞানেরই জয় হল। একটা ঐতিহাসিক বই লিখলেন কোপারনিকাস। ‘দি রেভলিউশনস অফ হেভেনলি বডিজ’। তৃতীয় পােপকে তিনি এই বই উৎসর্গ করলেন। বিনীত ভাবে বললেন, আমার বই আবর্জনা ভেবে কেউ ফেলে দিলে ক্ষতি নেই। তবে কেউ যদি কোন ধর্মগ্রন্থের আশ্রয় নিয়ে আমার লেখাকে আক্রমণ করতে চায়, আমি তােয়াক্কা করব না। বুঝতেন কোপারনিকাস, বিজ্ঞানের আঙিনায় ধর্মের ফতােয়া চলতে পারে না। কোপারনিকাসের কথাগুলাে খতিয়ে দেখছিলেন ইতালির একজন বিজ্ঞানী। নাম তাঁর অনেকেই জানেন। বিজ্ঞানের শহীদ তিনি। জিওর্দাননা ব্রুনো। কোপারনিকাসের পাশে দাঁড়ালেন। জোর গলায় বললেন, ‘ধর্মপালনের জন্য বাইবেলের – উপদেশ চলে। জ্যোতির্বিদ্যার সত্য মিথ্যা যাচাই কখনাে বাইবেল দিয়ে হতে পারে না।’ পাদ্রিরা অত ভালাে মানুষ ছিলেন না যে কথাগুলাে হজম করে নেবেন। রােমান ক্যাথলিক গির্জায় তাঁর বিচার হল। ১৫৯৩ সালে বিচার শুরু হয়। ১৬০০ সালে শেষ হয়। মহাপাতক ব্রুনো। সবার সামনে পরম উল্লাসে পাদ্রিরা ব্রুনােকে পুড়িয়ে মেরে ফেলেন। যাই হােক, আমরা পরপর টলেমির ‘ভূ-কেন্দ্রিক বিশ্ব’ আর কোপারনিকাসের ‘সূর্য-কেন্দ্রিক বিশ্ব’-এর ছবি দিলাম।

ছবি দুটোতে ফারাক কোথায়? প্রথম ছবিতে পৃথিবী মাঝখানে রয়েছে। চাঁদ আরও সব গ্রহের মত পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে। দ্বিতীয় ছবিতে মাঝখানে পৃথিবী নেই। সূর্য আর চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহ বলে সূর্যের চারপাশে না ঘুরে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে। কোপারনিকাস এলেন। ব্রুনাে এলেন। এরপর এলেন যােহান কেপলার। তিনি কোপারনিকাসকে পুরােপুরি মানলেন। গ্রহেরা যে সূর্যের চারদিকেই ঘুরছে সে কথাও বললেন। কোপারনিকাস পথগুলো গােলাকার বলেছিলেন (ছবিতে যেমন দেখছেন)। কেপলার বললেন পথগুলাে গােলাকার নয়। উপবৃত্তাকার। উপবৃত্তাকার পথ কেমন, আপনারা জানেন।

সবচেয়ে বড় বিপদ ঘটিয়েছিলেন ইতালির গ্যালিলিও। কাদের বিপদ? পাদ্রিদের। দুরবিন দিয়ে চাঁদ দেখেন। বৃহস্পতি দেখেন। শুক্রকে দেখেন। কোপারনিকাসকে তাঁর কাজের জন্য বাহবা জানান। এমন লােককে পাদ্রিরা সইবেন কেন? আবার রােমান ক্যাথালক গির্গা। আবার বিচার। সত্তর বছর বয়সে তার বিচার হচ্ছে। বিচারের নামে প্রহসন হল। অন্ধকার ঘরে একা রেখে দেওয়া হল তাঁকে। বাইরে বেরােলেন যখন, হঠাৎ আলাে সইতে না পেরে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। কতবার যে গ্যালিলিওর নাম বললাম। না বলে উপায় নেই।

আগে আমরা বলছিলাম, জ্যোতির্বিদ্যা’ আর ‘জ্যোতিষবিদ্যা’ উচ্চারণে কাছাকাছি হলেও অর্থ তাদের পুরােপুরি আলাদা। কথাটা বলছি যখন, এ সময়ের বিচারে, ভুল কিছু বলছি না। অথচ পুরােনাে সময়ে কথা দুটোর অত ফারাক ছিল না। অনেকেই জ্যোতির্বিদ্যার কথা বলতে গিয়ে ‘জ্যোতিষ’ কথাটা বলেছেন।

বিজ্ঞান আজ প্রকৃতির কত নিয়ম কানুন জেনেছে। কোন কিছু অজানা থাকলে ভেতরে ভেতরে খানিকটা ভয়ও কাজ করে। আগেকার মানুষ ঝড়, বন্যা, অগ্ন্যুৎপাত এসবের কারণ জানতেন না। ফলে নানা দেবদেবীর কল্পনা করতেন। তাদের খুশি করার জন্য পুজো আর্চা প্রার্থনা করতেন। পৃথিবীর সকল সভ্যতাতেই এই জিনিস দেখা গিয়েছে। মেসােপটেমিয়া বলুন, গ্রিক বলুন, মিশর বলুন, এমনকি হরপ্পা মহেঞ্জোদারাে বলুন, কোথাও দেবদেবীর ধারণা বাদ ছিল না। বেঁচে থাকার তাগিদে মানুষ আকাশ দেখেছে। সময় মাপতে চেয়েছে। কখন ঝড় আসে, কখন বৃষ্টি হয় বুঝতে চেয়েছে। আকাশে যাদের খালিচোখে দেখা যেত, সেগুলােকে নানা দেবতার ঘরবাড়ি মনে করেছে। ভেবেই নিয়েছিল মানুষ, তার ভালাে মন্দ সব আকাশের ঐ গ্রহ তারারাই ঠিক করে দেয়। এদের খুশি রাখতে পারলে ভালাে থাকব। এরা রেগে গেলে ভালাে থাকব না। খুশি থাকে কেমনে? পুজো আর্চা দাও। নানা উপাচার উপকরণ দাও। একদল মানুষ তৈরি হয়ে গেলেন সমাজে। তারা গ্রহ-নক্ষত্রের মতিগতি বিচার করবেন। কোন গ্রহ আপনাকে পছন্দ করে, কোন গ্রহ ক্ষেপে আছে, তারাই বলে দেবেন। ক্ষেপে থাকলে কি কি করতে হবে, তাও বলে দেবেন। এইসব মানুষদেরই আমরা ‘জ্যোতিষী’ বলছি। ইতিহাস পড়লে দেখা যায়, অনেক বড়ােমাপের জ্যোতির্বিদ বিজ্ঞানের পাশাপাশি জ্যোতিষও চর্চা করেছেন। দুটোকে ওঁরা মিলিয়ে দেননি। মেলালে বিজ্ঞানী হতেই পারতেন না।

টলেমির কথা আমরা আগেই আলােচনা করেছি; তিনিও ফাঁকে ফাঁকে জ্যোতিষচর্চা করেছেন। কে জানে, হয়তাে মজাই পেতেন।

আবার ইউ. জি. সি.র সার্কুলারে যাই। ইউ, জি. সি. বলছে, ‘বৈদিক জ্যোতিষ’ পড়তে হবে। আমাদের দেশের পুরােনাে সভ্যতার কথা সকল ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের জানা দরকার। তাই বেদের আমলে যা যা চর্চা হত, আমাদের জানা দরকার।

পুরােনাে কোন কিছু জানতে আমাদের একটুও আপত্তি নেই। জানতে গিয়ে যদি দেখি, সব ভুল আর মিথ্যায় ভরা, তখন আমরা কি বলব? এমন বলছি কেন? এক এক করেই বলা যাক। প্রথম কথা, আমাদের যে চারটি ‘বেদ’ রয়েছে তার কোনটিতেই ‘জ্যোতিষী’র কথা লেখা নেই। চারটে ‘বেদ’ বাদ দিয়ে ‘বেদাঙ্গ’ রয়েছে। দর্শন রয়েছে। ‘ব্রাহ্মণ’ ও ‘সংহিতা’র কথাও আমরা জানি। এসবই খ্রিষ্টধর্ম দূ’হাজার থেকে পাঁচশাে বছর আগের কথা। বেদসাহিত্যের কোথাও আপনি জ্যোতিষী, কোষ্ঠি, ঠিকুজি এসব কথা পাবেন না। সার্কুলার দাতারা বলেছেন, পুরোনাে ভারত জানতে ‘বৈদিক জ্যোতিষ’ পড়ুন। আমরা বলছি, বেদসাহিত্যে জ্যোতিষীর ব্যাপার স্যাপার নেই বলেই ভারতীয় হিসেবে আমরা গর্বিত। আমাদের একটি বেদাঙ্গের নাম ‘জ্যোতিষাম অয়নম’। পাতা খুলে দেখবেন। খ-গােলের কথা আছে। জ্যোতিষ্কদের চলাফেরার কথা আছে। খ-গােল মানে পৃথিবী অনেকেই জানেন। গ্রহ, ভাগ্য, হস্তরেখা এসব কথার চিহ্নমাত্র নেই।

হ্যাঁ, ভারতীয় হিসেবে গর্ব হয় যখন দেখি চীন মিশর গ্রিস সকল সভ্যতায় ‘জ্যোতিষী’র কথাবার্তা থাকলেও ভারতীয় সভ্যতায় তার ছায়া মাত্র নেই। গ্রিক সভ্যতা বাদ দিলে বাকি সব সভ্যতায় এই জ্যোতিষচর্চা রাজা রাজড়াদের বাড়ির বিষয় ছিল। সব রাজাই একজন বা একের বেশি রাজজ্যোতিষী রাখতেন। কখন যুদ্ধে যেতে পারলে জয় হবে, কখন সিংহাসনে রাজপুত্রের অভিষেক হবে, কখন রাজকন্যার বিয়ে দিলে ভালাে হয়—এসব কথা রাজজ্যোতিষীদের গােনা গুনতি করে বলতে হত। সাধারণ মানুষ ‘রাজাউজির’দের ব্যাপারস্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। গ্রিক সভ্যতায় এসে আমরা দেখতে পেলাম ‘জ্যোতিষ’ বিষয়টা একরকমের আটপৌরে চরিত্র অর্জন করেছে। সাদামাটা মানুষেরাও ‘জ্যোতিষ’ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। ভালােমন্দ জানতে জ্যোতিষীদের কাছে যাচ্ছেন। নিশ্চয়ই সেই যুগে কোন কারসাজি ছিল। রাজার বাড়ির আচার বাইরে ছড়াতে পারলে ব্যবসা বাড়ে অনেক। বুদ্ধি খাটিয়ে একদল মানুষকে এই কাজ করতে হয়েছে। যেখানে মানুষের বসতি সেখাইে জ্যোতিষের আলােচনা শুরু করতে হয়েছে। বিজ্ঞানের ইতিহাস পড়লে আমরা দেখি, গ্রিস দেশের পণ্ডিতেরা একটা বিষয়ে খুব অহঙ্কার করেন। কি বিষয়? গ্রিক সভ্যতার আগে নাকি পৃথিবীর কোথাও ‘বিজ্ঞান’ ছিল না। কি ছিল তবে? ওঁরা বলেন, ‘জ্ঞান’ ছিল, বিজ্ঞান ছিল না। আমরা জানি, কথা দুটোর মানে আলাদা। ‘জ্ঞান’ বলতে কত কি হতে পারে। বিজ্ঞান বললে যা খুশি হয় না। নিয়মকানুন মেনে কথা বলতে হয়। আমরা এখানে কথাটার সত্যি-মিথ্যে যাচাই করছি না। তবে বলতে চাইছি, গ্রিক সভ্যতার শেষ দিকে ছিল ব্যাবিলন সভ্যতা। ব্যাবিলন শহরকে মাঝে রেখে গড়ে উঠেছিল। সেই সভ্যতারই একজন রাজা ছিলেন আলেকজাণ্ডার। আলেকজাণ্ডার খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ সালের কাছাকাছি আমাদের দেশ আক্রমণ করেন। তখনই ওঁদের দেশ থেকে এই দেশে জ্যোতিষবিদ্যার আমদানি ঘটে। আগে বলেছি আমরা, গ্রিক সভ্যতার আমলে জ্যোতিষচর্চা ঘরে ঘরে ঢুকে পড়ে। কোষ্ঠি তৈরি শুরু হয়।

বাইরে থেকে কোন কিছু এলেই তা বেঁচে থাকে না। তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। আমরা দেখছি, প্রথম যে নামকরা মানুষ জ্যোতিষ বাঁচিয়ে রাখতে উদ্যোগী হয়েছেন তিনি বরাহমিহির। ছয় শতকের চরিত্র বরাহমিহির। পণ্ডিত মানুষ। নানা বিষয়ে তাঁর বই রয়েছে। গণিত, জ্যোতিষ, ভূগােল এমনকি প্রাণিবিদ্যাতেও তার খুব উঁচুমানের বই ছিল। তার জীবনের কথা বলতে গেলে দুটো বইয়ের নাম করতে হয়। ‘পঞ্চসিদ্ধান্তিকা’ আর ‘বৃহৎসংহিতা’। প্রথম বইটিতে হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যার নানা ভাবনা চিন্তা রয়েছে। হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যার পাঁচটি শাখা। পৌলিশা, রােমক, বশিষ্ঠ, সূর্য আর পৈতামহ। এদের এক একটিকে আমরা সিদ্ধান্ত বলি। তাই একসাথে বরাহমিহির নাম দিয়েছিলেন ‘পঞ্চসিদ্ধান্তিকা। তবে একটা কথা বলা দরকার। পৌলিশা ও রােমক সিদ্ধান্তে গ্রিক ভাবনার যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। এমন কথা বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহাও বলেছেন। বরাহমিহির তার লেখায় আমাদের দেশের আর্যভট ছাড়াও লাটদের সিংহাচার্য, প্রদ্যুম্ন ও বিজয়নন্দীর কথা বলেছেন।

আমাদের দেশের বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকার ১৬ই জুন ২০০১ তারিখের ‘ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি’ পত্রিকায় পরিষ্কার লিখেছেন, বৈদিক জ্যোতিষবিদ্যা ‘বৈদিক’ নয়, ‘বিজ্ঞান’ও নয়। আমাদের বেদের কোথাও এই বিষয়ে কথা নেই। বরং বলা যায় আর্যভট্ট প্রথম (পঞ্চম শতাব্দ) থেকে শুরু করে ভাস্কর দ্বিতীয় (দ্বাদশ শতাব্দ) পর্যন্ত আমাদের জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা ঈর্ষণীয় মৌলিকত্বের স্বাক্ষর রেখেছে।

দ্বিতীয় যে বইটির কথা আমরা বলব, বােধ হয় বরাহমিহির সেই বই না লিখলে আরও ভালাে করতেন। দুর্বলতাহীন একজন বড়াে মাপের বিজ্ঞানী হিসেবেই তার নাম আলােচনা হত। যাই হােক, বইটির নাম আমরা বলেছি ‘বৃহৎসংহিতা’। ফলিত জ্যোতিষের বই। গ্রহের ফেরে মানুষের নানা রকমের ক্ষতি হয়। ক্ষতি এড়াতে গ্রহরত্ন ধারণ করতে হয়। বরাহমিহির কথাটা মানেন। তাই ‘বৃহৎসংহিতা’য় নানা গ্ৰহরত্নের গুণাগুণের কথা ফলাও করে লিখলেন। আমরা পরে দেখাব এসব কথার এক রত্তিও মানে নেই।

জ্যোতিষীরা যে কোষ্ঠি ঠিকুজি তৈরি করেন, কি করে তৈরি করেন? সে কথায় পরে যাব। আগে আমরা কয়েকটি কথার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই। প্রথম বলছি ‘চান্দ্রমাস’-এর কথা। চান্দ্রমাস কাকে বলে? চন্দ্র তার নিজের পথে ঘুরে আবার যখন আগের জায়গায় ফিরে আসে তখন সময় লাগে ২৭.২/৩ দিন। এই সময়টাকেই ‘চান্দ্রমাস’ বলা হয়। চঁাদের চলার পথটা খুব মজার। প্রতিদিন একটা করে নতুন নক্ষত্রের ভেতর দিয়ে তাকে পথ পেরােতে হয়। সাতাশ দিনে সাতাশটা নক্ষত্র পেরােতে হয়। গল্প কথায় বলে, এরা সবাই চাঁদের ঘরনি। নামগুলাে বেশ খটমট। চাঁদ কি করে মনে রাখে, কে জানে!

নামগুলাে কি? অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রােহিণী, মৃগশিরা, আদ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্বফাল্গুনী, উত্তরফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ আর রেবতী।

চাঁদের চলার পথের কথা গেল। এবার সূর্যের চলার পথের কথা বলি। সূর্য চলে না কি? না, চলে না। তবে পৃথিবী থেকে একটা কেমন বিভ্রম হয়। মনে হয়, আমাদের পৃথিবী চলছে না। সূর্যটা পথ পাড়ি দিচ্ছে। পাড়ি না দিলেও যে পথটাকে সূর্যের চলার পথ বলে মনে হয় তার ছবিটা আমরা নিচে দিলাম। পথটা গােল মত। বারো ভাগে ভাগ পারি আমরা। এক একটা ভাগকে আমরা ‘রাশি’ বলি। বারােটা রাশি মিলে ‘রাশিচক্র’। যে পথে বারােটা রাশি রয়েছে, সে পথেই সাতাশটা নক্ষত্র রয়েছে। প্রতি রাশির ভাগে তাহলে কতটা করে নক্ষত্র পড়ছে? ২২ টা। বারাে রাশির নাম কি? মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন।

কোন মাসে কোন রাশি আর কোন নক্ষত্রেরা থাকে, আমরা একটা তালিকা তৈরি করে দিলাম। মাস বারােটা। রাশিও বারােটা। প্রতি মাসে তাহলে একটা করে রাশি থাকবে। নক্ষন থাকবে ২.১/৪ করে। তালিকাটা একবার দেখা যাক। সূর্যের চলার পথের ছবি (যদিও চলার পথ নয়) আর তালিকাটা পাশাপাশি রেখে দেখলে সুবিধে হয়।

| রাশি | কোন মাস |

কোন নক্ষত্র |

| মেষ |

বৈশাখ |

অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা (১/৪) |

| বৃষ | জ্যৈষ্ঠ | কৃত্তিকা (৩/৪), রােহিণী, মৃগশিরা (১/২) |

| মিথুন | আষাঢ় | মৃগশিরা (১/২), আদ্রা, পুনর্বসু (৩/৪) |

| কর্কট | শ্রাবণ | পুনর্বসু (৩/৪), পুষ্যা, অশ্লেষা |

| সিংহ | ভাদ্র |

মঘা, পূর্বফাঙ্গুনী, উত্তরফাল্গনী (১/৪) |

| কন্যা | আশ্বিন | উত্তরফাল্গুনী (৩/৪), হস্তা, চিত্রা (১/২) |

| তুলা | কার্তিক | চিত্রা (১/২), স্বাতী, বিশাখা (৩/৪) |

| বৃশ্চিক | অগ্রহায়ণ | বিশাখা (১/৪), অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা |

| ধনু | পৌষ | মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া (১/৪) |

| মকর | মাঘ | উত্তরাষাঢ়া (৩/৪), শ্রবণা, ধনিষ্ঠা (১/২) |

| কুম্ভ | ফাল্গুন | ধনিষ্ঠা (১/২), শতভিষা, পূর্বভাদ্রপাদ (৩/৪) |

| মীন | চৈত্র | পূর্বভাদ্রপাদ (১/৪), উত্তরভাদ্রপাদ, রেবতী। |

এই নক্ষত্র, রাশি, মাস—সবই জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিষয় আশয়। জ্যোতিষীরা এইগুলােকে তাদের ছলনার কাজে লাগান। মানুষজনকে বােঝাতেও সুবিধে হয়, দেখুন আপনারা, বিজ্ঞান বাদ দিয়ে আমরা এক পা-ও এগােই না।

কাজ কি জ্যোতিষীর? কোষ্ঠি বানানাে। ঠিকুজি বানাননা। হাত দেখা। কোন গ্রহ আপনার উপর ক্ষেপে আছে-বলবেন জ্যোতিষী। দাওয়াই দেবেন, পয়সা খরচ করে শান্তি স্বস্ত্যয়ন করুন, কবজ তাবিজ পরুন। নয়তাে জ্যোতিষীর পরামর্শের দোকান থেকে আসল গ্রহরত্ন ধারন করুন।

একজন নবজাতকের ঠিকুজি বানাতে কতগুলাে জিনিস চাই। জিনিসগুলাে কি? জন্মরাশি, জন্মলগ্ন, জন্ম নক্ষত্র। আপনাকে আমি অটলমােহনবাবু বলে এক ভদ্রলােকের কু ইয়া লম্বা ঠিকুজি। খুলে তার ছকটা দেখলেন। ঘর ঘর করে কাটা। আর লেখা আছে কয়েকটা কথা। নবজাতকের জন্মরাশি মীন, জন্মলগ্ন মকর, জন্মনক্ষত্র উত্তরভাদ্রপদ।

জন্মরাশি কি? নবজাতকের জন্মক্ষণে চন্দ্র যে রাশিতে থাকে তাকে জন্মরাশি বলে। অটলমােহনবাবু যখন জন্মালেন, চন্দ্র মীনরাশিতে ছিল।

জন্মলগ্ন কি? নবজাতকের জন্মক্ষণে পুব আকাশে যে রাশি দেখা যায় তাকে জন্মলগ্ন বলে। যেমন অটলমােহনবাবুর বেলায় পুব আকাশে মকর রাশি দেখা গিয়েছিল।

জন্মনক্ষত্র কি? নবজাতকের জন্মগণে চন্দ্রের সবচেয়ে কাছাকাছি উজ্জ্বলতম নক্ষত্রকে জন্মনক্ষত্র বলে। অটলমােহনবাবুর বেলায় সেই নক্ষত্র ছিল উত্তরভাদ্রপদ।

রাশি, লগ্ন আর নক্ষত্র জানতে পারলে নবজাতকের সবইতাে জানা হয়ে গেল। জানা গেল তিনি আমাদের মুখে চুনকালি মাখাবেন নাকি বড় হয়ে বাবা মা দেশ ও দশের মুখ আলােকিত করবেন। যে ন’খানা গ্রহ নিয়ে জ্যোতিষীদের কারবার, তাদের নাম কি? মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, চন্দ্র, সূর্য, রাহু, কেতু। একবার এই নামগুলো পড়ে আমার এক ছােট্ট স্কুল-পড়ুয়া ভাইপাে হাে হাে করে হেসে উঠেছিল। কেন? আমার কাছে এসে বলল, কাকু, সূর্য আবার গ্রহ হল কবে গাে? বইয়ে লেখা থাকে পৃথিবী আমাদের প্রিয়তম গ্রহ। ন’খানা গ্রহের ভেতর পৃথিবীর নাম দেখছি না কেন?’ কি জবাব দিই বলুনতাে। ফ্যাসাদে পড়েছিলাম খুব। দু’একটা কথা বলে ‘উচু ক্লাসে উঠলে বাকিটা বুঝবি’ বলে বিদেয় করেছিলাম।

সূর্য ছাড়া আমরা বাঁচব না। কিন্তু সূর্য কখনাে গ্রহ নয়। সূর্য একটা তারা। জ্যোতিষীরা যখন ন’খানা গ্রহের চলার ছবি আঁকেন তখন এরা পৃথিবীকে মাঝে বসান। সূর্যকে পৃথিবীর বাইরে একটা গােলাকার পথে বসিয়ে দেন। সূর্য নাকি পৃথিবীকে দিন-রাত প্রদক্ষিণ করেই চলেছে। এমন কথা অনেক আগেই মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। মিথ্যা প্রমাণ করেছেন। কোপারনিকাস, জিওর্দানাে ব্রুনাে, গ্যালিলিও আর যােহান কেপলার। প্রমাণ করতে গিয়ে লাঞ্ছনা সয়েছেন। জীবন দিয়েছেন। বলার কথা আরও অনেক রয়েছে। চন্দ্র গ্রহ নয়। পৃথিবীর উপগ্রহ। পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে। সূর্যের চারপাশে ঘােরে না।

পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছিল বলেই হয়তাে জ্যোতিষীরা চঁাদকেও গ্রহ বানিয়ে দিয়েছেন। সবচেয়ে মজা লাগে, ‘রাহু’ ও ‘কেতু’র কথা পড়লে। এমন নামের কোন জিনিসই আকাশের ত্রিসীমানায় নেই। পৃথিবী একটা তলে ঘুরে বেড়ায়। চঁাদ ও একটা তলে ঘুরে বেড়ায়। তুল দুটো যখন নিজেদের ছেদ করে তখন পাঁচ ডিগ্রি মত কোণ তৈরি হয়। দুখানা ছেদবিন্দু পাওয়া যায়। একটা বিন্দু ‘রাহু’। একটা বিন্দু ‘কেতু’। দুই কাল্পনিক তলের দুই ছেদ বিন্দুকে ‘গ্রহ’ বলে দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছেন জ্যোতিষীরা, ভাবাই যায় না। শুধু যে গ্রহ বলছেন, তাহই নয়। ‘রাহু’ ও ‘কেতু’কে খুব খারাপ গ্রহ বলে গালমন্দ করতেও ছাড়ছেন না।

একথা ঠিক, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাও ন’খানা গ্রহের হদিশই আমাদের দিয়েছেন। তবে সেখানে সূর্য নেই, চঁাদ নেই। রাহু কেতু নেই। পৃথিবী আছে। ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লটো আছে। জ্যোতিষীরা ‘গ্রহের প্রভাব’ নিয়ে খুবই চিন্তিত থাকেন অথচ ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটোকে দেখতেই পান না। ছােট্ট বলে অবহেলা? ছােট্ট কোথায় ? ইউরেনাস আর নেপচুন তাে মঙ্গল, বুধের চেয়েও বেশ বড়। ‘গ্রহের প্রভাব’ কথাটার কি মানে? বিজ্ঞানের রাজ্য থেকে আমরা একটা কথা বলতে পারি। পৃথিবী ও মহাবিশ্বের অন্যান্য আকর্ষণ দু’রকমের হতে পারে। নিউটনের সূত্র থেকে বলছি আমরা। মহাকর্ষ বল। আর তা ছাড়া তড়িৎ চুম্বকীয় আকর্ষণ থাকে। দ্বিতীয়টা গ্রহদের বেলায় খাটে না। প্রথমটা নিউটনের সূত্র থেকে অঙ্ক কষে আমরা বার করতে পারি। সেই হিসেব থেকে আমরা দেখেছি, পৃথিবীর আর চাঁদের ‘অভিকর্ষ বল’ সবচেয়ে বেশি। জানিও আমরা, এর জন্য জোয়ার ভাটা হয়। জ্যোতিষীরা বলেন বৃহস্পতি আর শনি থেকে সাবধান থাকবেন খুব। কেন থাকব, জানা নেই।

জ্যোতিষীদের কল্পনাশক্তির তারিফ না করে পারা যায় না। গ্রহদের ভেতর ওরা কেমন দোষে গুণে গড়া মানুষ দেখতে পান! কল্পনার দৌড় কতটা, একবার দেখতে চাইছি আমরা।

জ্যোতিষীদের কথা। সূর্য, বৃহস্পতি, মঙ্গল হল পুরুষ গ্রহ। শুক্র, বুধ আর চন্দ্র স্ত্রী গ্রহ। শনি বন্ধ্যাগ্রহ। সূর্য, মঙ্গল, শনি, রাহু আর কেতু একেবারেই সুবিধের নয়। ঝােপ বুঝে কোপ মারে। বাকি চারগ্রহ খারাপ নয়। বৃহস্পতি, শুক্র, চন্দ্র ও বুধ সুযােগ পেলে পরােপকার করে। পাঁচজন খারাপ। চারজন ভাল। এই হল জ্যোতিষীদের হিসেব। এইসব কথার যে কোন ভিত্তি হয়না, আপনাদের বুঝিয়ে বলার দরকার নেই।

সবাই নন। জ্যোতিষীদের কেউ কেউ হাত দেখেন। হাতের রেখা দেখে ভাললামন্দ বিচার করেন। হাতের তালুয় কোন গ্রহ কেমন করে বিচরণ করে, তার হিসেব নিকেশ করেন। হাতের রেখা কি? শিশু যখন দশমাস দশদিন মায়ের পেটে থাকে তখন গুটিসুটি মেরে থাকতে হয়। হাতের আঙুল, সব মুঠো হয়ে থাকে। চামড়ায় ভঁজ পড়ে একটু একটু। নরম হাতে দাগ পড়ে নানা। সেই দাগ বড় হলেও থেকে যায়। ঐ দাগ দেখে ভাগ্যের হদিশ বলে দেয়া যায়? কেউ কেউ বলতে পারেন বলে দাবি করেন। একে আমরা প্রতারণা ছাড়া কিছুই বলব না। বেশ ক’বছর আগে কলকাতা শহরেই তাে ঘটেছিল। বাঁদরের হাতছাপ দেখে এক বিখ্যাত জ্যোতিষী তার ভবিষ্যৎ বলে দিয়েছিলেন। বনমানুষ, গরিলা বা শিম্পাঞ্জির হাতের ছাপ এনেও যে জ্যোতিষীদের বােকা বানানাে যায় একথা অনেকবার প্রমাণিত হয়েছে। যদিও কাউকে বােকা বানানাে আমাদের কাজ নয়।

যাক, এবার আমরা গ্রহ-রত্নের কথায় আসি। গ্রহ-রত্ন নামটা একটু সুভাষিত। পাথর বললে ঠিক হয়। তবে শুধু পাথর দিয়ে জ্যোতিষীদের কাজ হয় না। আরও তিন রকমের জিনিস নিতে হয়। প্রবাল, হীরে, মুক্তো। ন’খানা গ্রহের জন্য নরকম দাওয়াই। কার জন্যে কি দেন জ্যোতিষীরা, আমরা একটু দেখে নিই।

| গ্রহের নাম | দাওয়াই কি |

| মঙ্গল | প্রবাল |

| বুধ | পোখরাজ |

| বৃহস্পতি | মুক্তো |

| শুক্র | হীরা |

| শনি | নীলা |

| সূর্য | চুনী |

| চন্দ্র | বৈদুর্য |

| রাহু | গােমেদ |

| কেতু | পান্না |

এই যে এতাে ভালাে ভালাে নাম লেখা হল, এগুলাে কি? গােটা কয়েক মৌল দিয়ে তৈরি। কোন পাথর কোন মৌলে তৈরি আমরা নিচে বলছি।

চুনির রঙ লাল। কি দিয়ে তৈরি চুনি? অ্যালুমিনিয়াম আর অক্সিজেন মিলিয়ে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড। লাল দেখাবার জন্যে অল্প করে লােহার গুঁড়ো মেশানাে থাকে। বৈদুর্য দেখতে দু’রকমের হয়। সবুজ বা হলদে। তারও গঠন উপাদান অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড। রঙ ধরার জন্যে অল্প করে বেরিলিয়াম মেশানাে থাকে। সূর্য আর চন্দ্রের দাওয়াই গেল তাহলে।

মঙ্গলের দাওয়াই প্রবাল। প্রবালের রঙ আমরা জানি। গাঢ় লাল। গভীর সাগর জলে এক রকম জীবন থেকে তৈরি হয়। প্রবালকে চলতি কথায় আমরা ‘পলা’ও বলি। আসলে, সে ক্যালসিয়াম কার্বনেট। এক রকমের খড়িমাটি।

বুধের দাওয়াই লােখরাজ। দেখতে হালকা হলুদ। অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন আর অক্সিজেনের যৌগ অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট। একটু ফ্লোরিনও মেশানাে থাকে।

বৃহস্পতি ক্ষেপে থাকলে আপনার চাই মুক্তো। মুক্তোর রঙ সাদা। ঝিনুকের পেটে রস জমে মাছের চোখের মণির মত দেখতে মুক্তো হয়। যৌগের নাম ক্যালসিয়াম কার্বনেট। এক ধরণের খড়িমাটি।

শুক্রের দাওয়াই হীরে। সবাই জানেন হীরে মানেই কার্বন, মাটির তলায় হাজার হাজার বছর ধরে চাপা পড়ে হীরে তৈরি হয়। হীরের দাম খুব। হীরের ব্যবসায়ীদের প্রচুর টাকা। হাতের আঙুলে হীরের আংটি পড়ে টাকা হয় না। হীরে বেচে টাকা হয়।

শনি যদি বিগড়ে যায় আপনার চাই নীলার আংটি। নীলার আংটিতে নীলার টুকরােটা দেখতে নীল। নীলা নিজে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড যৌগ। টাইটেনিয়াম ধাতু অল্প মেশানাে। থাকে বলে দেখতে নীল হয়।

সব থেকে খারাপ দু’জন বাকি রইল। রাহু আর কেতু। রাহু বলে কিছু নেই। কেতু বলে কিছু নেই। এসব কথা আমরা আগে বলেছি। রাহুর দাওয়াই গােমেদ। কেতুর দাওয়াই পান্না। গােমেদের যৌগ অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট। গােমেদ দেখতে লাল হয়, কমলাও হয়। অবিশুদ্ধতার জন্য এমন হয়। পান্না আসলে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড। বেরিলিয়ামও থাকে। আর ক্রোমিয়াম থাকে বলে সবুজ হয়। যদি কোন জ্যোতিষীকে আপনি জিজ্ঞেস করেন, হাতের আংটিতে রত্ন পড়লে তিরিক্ষি মেজাজের একটা গ্রহ শান্ত হয় কেমন করে, জ্যোতিষীর উত্তর শুনলে ভরকে যেতে পারেন। উদাহরণ দিলে একটা, বুঝতে সুবিধে হয়।

ধরুন, আপনাকে মঙ্গলে চেপে ধরেছে। পরিত্রাণের উপায় কি? ‘প্রবাল’ ধারণ করে মঙ্গলের রঙ টকটকে লাল। এই ব্যাটা দিনরাত বিষের মত আপনার দিকে লাল রঙের আলাে ছুঁড়ে মারছে। হাতে যদি লাল ‘প্রবল’ থাকে তখন সে ঐসব লাল দানবদের গপগপ খেয়ে ফেলবে। কথাটা দাড়াল কি তাহলে? প্রবাল লালরঙের বলে লাল আলাে হজম করে। বিজ্ঞানে কখনাে এমন হয় না। ঠিক তার উল্টোটা হয়। জবা ফুল দেখতে লাল। কেন? ‘বেনিয়াসহকলা’ বলতে আমরা যে সাত রঙ বুঝি তার ছ’টা রঙ জবা শােষণ করতে পারে, শুধু লাল রঙটাকে পারেনা, প্রতিফলিত করে দেয়। তাই ফুলটাকে লাল দেখায়। কি কাণ্ড দেখুন। জ্যোতিষী বলছেন, লাল রঙের পাথর নাকি লাল রঙই হজম করবে।

‘জ্যোতিষী’ নিয়ে পৃথিবীর নানা দেশের মনীষীরা প্রচুর অভিমত রেখেছেন। বুদ্ধদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, গুরু নানকের মত ধর্ম প্রচারকেরাও এই অপবিদ্যা অপছন্দ করেছেন। গুরু নানকের সংলাপে ঈশ্বরচিন্তা ছিল। গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাবে কারও ভালাে দিন কারও খারাপ দিন যাবে, বিশ্বাস করতেন না। বলেছিলেন নানক, “আমাদের প্রহর, তিথি, বার, মাস ও ঋতু বদলায়। করুণাময় ভগবান। সব ক’টা দিন ও মাসই মানুষের পক্ষে মঙ্গলময়।”

ছােটবেলা থেকেই ভয়ডর বিবেকানন্দের ছিল না। গাছের ডালে ব্রহ্মদত্যি থাকে শুনে যাচাই করার লােভে নিজেই সেই গাছ বেয়ে উঠেছিলেন। জ্যোতিষী নিয়ে বিবেকানন্দের যে অভিমত, তার কোন তুলনা হয় না।

“যদি নক্ষত্র আমাদের জীবনে প্রভাব ফেলে ফেলুক, তাতে ক্ষতি নেই। যদি কোন জ্যোতিষ্ক আমাদের জীবনকে বিব্রত করেও, তাতে কিছুই যায় আসে না। আপনারা এটা জানুন। জ্যোতিষে বিশ্বাস সাধারণত দুর্বল মনের লক্ষণ। সুতরাং মনে এরকম দুর্বলতা এলেই আমাদের উচিত সুচিকিৎসক দেখিয়ে ভালভাবে ওষুধ খাওয়া, ভাল পথ্য খাওয়া। আর বিশ্রাম করা।

মজার ব্যাপার, যাদের অঙ্গুলি হেলনে ইউ. জি. সি. ‘জ্যোতির্বিদ্যা’ চালু করতে চেয়েছে, তারা অনেকেই কথায় কথায় বিবেকানন্দকে সাক্ষী মানেন।

বুদ্ধদেবের একটি উপদেশ তার সারবত্তার জন্যেই যুগে যুগে বেঁচে থাকবে। কি বলেছিলেন বুদ্ধদেব? –

“কেউ তােমায় কিছু বললে অমনি বিশ্বাস করােনা। ভাবছাে, যুগ যুগ ধরে এই কথা সবাই বলে আসছে অথবা তুমি নিজে নিজেও এরকমই ভাবছাে। তােমার শিক্ষক কোন কিছু বললেই বিশ্বাস করাে না। শিক্ষককে শ্রদ্ধা করলেই সব কথা না যাচাই করে বিশ্বাস করতে নেই। পরীক্ষা করাে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখাে, যদি দেখ তােমার ভাবনার সাথে মিলেছে তবেই মানুষের কল্যাণের জন্যে সেইকথা সবাইকে বলো। পাথেয় হিসেবে এমন দর্শনই তােমার গ্রহণ করা উচিত।”

জ্যোতিষীদের বিষয়েও তাঁর সরাসরি অভিমত রয়েছে। বলেছেন তিনি, “নক্ষত্ৰ-চলন, জ্যোতিষবিদ্যা, অজ্ঞাতসংখ্যা বা চিহ্ন থেকে ভাল-মন্দ ভবিষ্যদ্বাণী, এইসব জিনিস আমার কাছে অচল। যারা নক্ষত্রগণনা ও নানা বুজরুকি করে জীবনধারণ করে তাদের সংস্পর্শ, থেকে দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়।”

আমাদের পরম আশ্রয় রবীন্দ্রনাথ। জানতে ইচ্ছে করে, জ্যোতিষীদের বিষয় আশয় নিয়ে কি ভাবতেন তিনি। ১৩৪০ সাল। রবীন্দ্রনাথ তখন পরিণত। একটা গল্প লিখেছিলেন সে বছর। গল্পের নাম ‘চোরাই ধন’। ‘গল্পগুচ্ছ’-এর তৃতীয় খণ্ডে রয়েছে। তিন পরিবারের ছ’জন মানুষ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গল্প সাজিয়েছেন। খুব ছােট করে গল্পটুকু এখানে বললে বেমানান লাগবে না। গল্পের চরিত্র কারা? সুনেত্রা, সুনেত্রার স্বামী, সুনেত্রার মা-বাবা, অরুণা ও শৈলেশ। সুনেত্রার বাবা গণিতের এম. এ.। তবে ঠিকুজি কোষ্ঠি না দেখে কোন কাজে এক পা-ও বাড়ান না। সুনেত্রার মা বিভাবতী লেখাপড়া বেশি করেন নি। পুজোআর্চা করেন। ঠিকুজি কোষ্ঠি একটুও মানেন না। এই দুই চরিত্রের ধরন থেকে একটা বড় কথা বেরিয়ে এল। ডিগ্রি থাকলেই যে কুসংস্কার মরে যায় এমন নয়। লেখাপড়া কারও হয়তাে কম হতে পারে, আবােল তাবােল জিনিস তিনি কখনাে মানেন না। আবার স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিকুজি কোষ্ঠি মেনে চলেন, তাবিজ কবজ বাঁধেন এমন লােক এখনও অনেক রয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এই সত্য আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। যাই হােক, সুনেত্রা তার পরিচিত একজনের সাথে ঘর বাঁধতে চাইছে। মা জানেন, ঐ ছেলের ঠিকুজি কোষ্ঠি সুনেত্রার সাথে না মিললে বাবা কিছুতেই বিয়েতে রাজি হবেন না। অভাবনীয় কাজ করলেন মা বিভাবতী। ভাবী জামাতাকে ডেকে এনে তার হাত দিয়েই মেয়ের এমন কোষ্ঠি গড়ালেন যাতে রাজযােটক হয়। অপরাধ বােধ নেই মায়ের। মেয়ের সুখের জন্যে মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছেন। উপরন্তু ভাবী জামাতাকে বললেন তিনি, ‘পুণ্যকর্ম করেছ বাছা।’ ভালােবাসার দাম এখানে মিথ্যা বিশ্বাসের চেয়ে অনেক বড়।

গল্প কিন্তু এখানে শেষ হল না। সুনেত্রার সংসারে মেয়ে অরুণা এসেছে। বড় হয়েছে। সে শৈলেশকে ভালােবাসে। দু’জনে সংসার করতে চায়। সুনেত্রা ছােটবেলা থেকে বাবার বিশ্বাসই বয়ে বেরিয়েছে। ঠিকুজি কোষ্ঠি দেখে কাজ করতে হয়। নিজের জীবনে কি ঘটেছিল, তা তাে সে জানত না। খানিকটা কথােপকথন খেয়াল করুন। স্বামীর সঙ্গে সুনেত্রার কথা হচ্ছে।

: তুমি গ্রহ-নক্ষত্র মান’ না, আমি মানি। ওরা মিলতে পারে না।

: গ্রহ-নক্ষত্র কোথায় কীভাবে মিলেছে চোখে পড়েনা, কিন্তু ওরা দুজনে যে মিলেছে অন্তরে অন্তরে সেটা দেখা যাচ্ছে খুব স্পষ্ট করেই।

: তুমি বুঝবেনা আমার কথা। যখনি আমরা জন্মাই তখনি আমাদের যথার্থ দোসর ঠিক হয়ে থাকে। মােহের ছলনায় আর কাউকে যদি স্বীকার করে নিই তবে তাতেই ঘটে অজ্ঞাত অসতীত্ব। নানা দুঃখে বিপদে তার শাস্তি।

: যথার্থ দোসর চিনব কি করে।

: নক্ষত্রের স্বহস্তে স্বাক্ষর করা দলিল আছে।

রবীন্দ্রনাথই পারেন এমন শব্দ চয়ন করতে। ‘নক্ষত্রের স্বহস্তে স্বাক্ষর করা দলিল’ বলতে আমরা কোষ্ঠি ঠিকুজিকেই বুঝি।

গল্পের শেষে দেখতে পাই আমরা, সুনেত্রার বিশ্বাস ফিকে হয়েছে একটু একটু করে। অরুণা-শৈলেশকে সুনেত্রা খুশি মনেই সংসার বন্ধনে বেঁধে দিয়েছেন।

আমরা এবার বঙ্কিমচন্দ্রের কথা বলব। যে কোন কারণেই হােক, বঙ্কিমচন্দ্র ‘জ্যোতিষবিদ্যা’ মেনে চলতেন। নিজের লাইব্রেরিতে এই বিষয়ে তিনি অনেক বই সংগ্রহ করেছিলেন। প্রথমে তিনি কোষ্ঠি মিলিয়ে বড় মেয়ের বিয়ে দিলেন। বিয়ের অল্প দিন পরেই বড় মেয়ে বিধবা হন। কষ্ট পেলেন বঙ্কিমচন্দ্র। নিশ্চয়ই গণনায় জ্যোতিষী কোথাও ভুল করেছেন। নিজেও দেখতে জানতেন। ভুল বুঝতে পারেন নি। পরের মেয়ে বিবাহযােগ্যা হল। আবার কোষ্ঠি ভাল করে মিলিয়ে বিয়ে দিলেন। না, এই মেয়েকেও বাবা অকাল বৈধব্যের হাত থেকে বাঁচাতে পারেন নি। হাহাকার করে উঠল তার মন। প্রিয়জনের কাছে স্পষ্ট করে লিখলেন, ‘জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনার উপর কিছুমাত্র বিশ্বাস করিবে না। আমি উহার অনেক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া এক্ষণে ইহাতে বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছি।’ নিজের সংগ্রহের সকল ‘জ্যোতিষবিদ্যা’র বই বঙ্কিমচন্দ্র পুড়িয়ে ফেলেন।

একটু বেশি বয়েসে লেখা শুরু করেও বাংলাসাহিত্যের জগতে পাকাপাকি জায়গা করে নিয়েছেন রাজশেখর বসু। যিনি ‘পরশুরাম’ ছদ্মনামে লিখতেন। কতাে গল্প আর নিবন্ধে যে তিনি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কশাঘাত করেছেন তা দু’চার কথায় বলা যাবে না। তাঁর লেখা অন্যতম পরিচিত নিবন্ধের নাম ‘বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি’। এই নিবন্ধ থেকে আমরা খানিকটা অংশ এখানে পরিবেশন করছি। ‘জ্যোতিষী’ বিষয়ে তার কেমন অভিমত ছিল, এই অংশটুকু পড়েই স্পষ্ট উপলব্ধি হবে।।

‘…তারাদাস জ্যোতিষার্ণব বলেছেন যে এই বৎসরে গণেশবাবুর আর্থিক উন্নতি এবং মহাগুরু নিপাত হবে। গণেশবাবুর মাইনে বেড়েছে, তাঁর আশি বছরের পিতামহীও মরেছেন। এই দুই আশ্চর্য মিল দেখে ফলিত জ্যোতিষের উপর গণেশবাবুর অবাধ বিশ্বাস জন্মেছে। জ্যোতিষগণনা কতবার নিস্ফল হয় তার হিসাব করা গণেশবাবু দরকার মনে করেন না।’

এই কথা লিখতে গিয়ে আমার অন্য এক অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে। সত্যিইতাে তাই, জ্যোতিষীদের কাছে যারা যান, তাদের যতকথা বলেন জ্যোতিষী, দু-একটা মিলে যেতেই তাে পারে। একটা হয়তাে মেলে, পাঁচটা মেলে না। মানুষের মনস্তত্বটাই এমন, যা মিলল ঢাক ঢােল পিটিয়ে বলে বেড়াল। যা যা মিলল না সেই বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটে বসে রইল। বিজ্ঞানে পরিসংখ্যান Statistics বলে একটা বিষয় রয়েছে। সেই থেকেই বলা যায়, অনেক কথা বললে দু-একটা মিলে যাবে। এমন মিল একবার বড় রকমের বিপত্তিও ঘটিয়েছিল।

তিনের দশক। বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন চলছে। বিজ্ঞানী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ সেখানে রয়েছেন। কথায় কথায় পাশের বন্ধুকে বললেন, আগামীদিনে বিজ্ঞান কংগ্রেসে। ‘পরিসংখ্যানবিদ্যা’র উপর একটা আলাদা অধিবেশন করলে কেমন হয়? বন্ধু এই বিদ্যাকে ভালােবাসেন। খুশি মনে বললেন, ভালাে হয়। কয়েকজন বন্ধুর সাথে কথা বলে দেখলেন, ঠিক ভাবছেন না তিনি। প্রশান্তচন্দ্রকে বলতেও খারাপ লাগছে। তবু বললেন, ‘শুনতে আপনার ভাল লাগবে না। কেউ কেউ বলছেন, পরিসংখ্যানবিদ্যা নিয়ে অধিবেশন হলে ‘জ্যোতিষবিদ্যা’ নিয়েও অধিবেশন করতে হবে।

একথা ঠিক, দুই বিষয়ই ভবিষ্যদ্বাণী করে। তবু আকাশ পাতাল ফারাক রয়েছে। ১৯৪২ মানে কংগ্রেসের অধিবেশনে গণিত আর পরিসংখ্যানবিদ্যা একসাথে রইল। ১৯৪৬ সালে পরিসংখ্যানবিদ্যার আলাদা বিভাগ হল। ১৯৫০ সালে পরিসংখ্যানবিদ প্রশান্তচন্দ্র বিন কংগেসের সাধারণ সভাপতি হলেন। আজ পৃথিবীর বহু প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘পরিসংখ্যানবিদ্যা’র পাঠক্রম রয়েছে। ‘এনট্রপি’র ধারণা ব্যাখ্যায় ‘পরিসংখ্যানবিদ্যা’ লাগে। পরিসংখ্যান বলবিদ্যা আজ বিজ্ঞানের অন্যতম অগ্রণী বিষয়। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের অন্যতম সেরা কাজে পরিসংখ্যানবিদ্যা ব্যবহার করেছেন। অন্যদিকে জ্যোতিষবিদ্যার চেহারাটা কি? কয়েক হাজার বছর আগে তার জ্ঞানগম্যি যেখানে ছিল, সেখানেই থেকে গেছে। দু-একটা দেশে গ্রহের তালিকায় ইউরেনাস যােগ হলেও আর কোথাও হয় নি। সূর্য একরাশ কাণ্ডকীর্তির পরেও গ্রহই থেকে গেছে। চাঁদ, রাহু, কেতু গ্রহ থেকে গেছে। অপবিদ্যার চরিত্রই এমন। সময়ের সাথে নিজেকে বদলে নেবার কোন জোর থাকে না। জড়তা গ্রাস করে।

অপবিদ্যার ধ্বজাধারীদের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের যে বিজ্ঞানীকে সবচেয়ে বেশি যুদ্ধ করতে হয়েছে তিনি মেঘনাদ সাহা। বিশ্বসেরা জ্যোতির্বিদ। তার ‘তাপ-আয়নন তত্ত্ব’ জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যার অন্যতম মূল স্তম্ভ। মনে পড়ে আমাদের। একবার অনিলবরণ রায় বলে এক ভদ্রলোেক মেঘনাদ সাহার একটা লেখা পড়ে বিচ্ছিরি ভাষায় আক্রমণ করলেন। নানা বিষয়ে মেঘনাদকে মূর্খ শিরােপা দিলেন। মেঘনাদ জানেন না যে সবই ব্যাদে আছে? কথাটাকে লুফে নেন মেঘনাদ। ছাড়বার পাত্র নন তিনি। জীবনে অনেক লড়াই করে বড় হয়েছেন। কলম ধরেন ঐ সমালােচনার বিরুদ্ধে। শিরােনাম দিয়েছিলেন সমালােচনার উত্তর। কয়েকটি ভাগে মেঘনাদ তাঁর এই দীর্ঘ অসামান্য প্রবন্ধ রচনা করেন। সবশেষ ভাগের নামকরণ করেছিলেন ‘সমালােচক অনিলবরণ ও হিন্দু জ্যোতিষ’। অনিলবরণ লিখে দিয়েছিলেন, মেঘনাদ সংস্কৃত জানেন না। কোত্থেকে জেনেছিলেন কে জানে। খুব ভাল সংস্কৃত জানতেন মেঘনাদ। প্রচুর প্রাচীন সংস্কৃত রচনা পড়েছেন। তার এই লেখা পড়লেও এমন ধারণা স্পষ্ট হয়। ১৯৩৯ সালে জবাব লিখেছেন মেঘনাদ। জবাবের শেষ পংক্তি ক’টি এখানে আমরা পেশ করছি।

‘প্রাচীন Chaldean জ্যোতিষীরা মনে করিতেন যে গ্রহগুলি দেবতার প্রতীক এবং সেই দেবতারা মানবের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করে; এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া ফলিত জ্যোতিষ বা হােরাশাস্ত্র উদ্ভাবন করেন এবং কোষ্ঠী, গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানজনিত ফলাফল গণনা করতেন। ভারতের বৌদ্ধদের বাধা সত্ত্বেও তাহার উপর গ্রহপুজা আরম্ভ হয়। কিন্তু Chaldean সভা ধ্বংস ও ভারতীয় সভ্যতার অধঃপতন হইতে মনে হয় যে ফলিত জ্যোতিষ সম্পূর্ণ নিয়ম বর্তমান বিজ্ঞানে ফলিত জ্যোতিষের কোন সার্থকতা উপলব্ধি হয় না।’

‘ফলিত জ্যোতিষ’ কথাটা লিখতে গিয়ে, এই শিরােনামে একটি স্মরণীয় রচনার কথা আমাদের মনে পড়ে যায়। রচনাকার রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। রামেন্দ্রসুন্দর জীবনে পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন। বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের তিনি অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর লেখা একটি বিখ্যাত বই ‘জিজ্ঞাসা’। ‘জিজ্ঞাসা’ বইয়ের অন্যতম রচনা ‘ফলিত জ্যোতিষ’ পুরো রচনাটি আদ্যোপান্ত তুলে দিতে পারলে ভাল লাগত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গড়ে তােলারও অন্যতম স্থপতি ছিলেন তিনি। আমরা তাঁর উল্লিখিত রচনা থেকে সরাসরি প্রাসঙ্গিক এমন কিছু নাই তুলে ধরছি।

“একালে যাঁহারা বিজ্ঞান-বিদ্যার আলােচনা করেন, তাহাদের একটা ভয়নাক দুর্নাম আছে যে, তাঁহারা ফলিত জোতিষে বিশ্বাস করেন না! তাঁহারা এজন্য যথেষ্ট তিরস্কারের ভাগী হইয়া থাকেন। সম্যক প্রমাণ পাইয়া তাঁহারা যদি তৃপ্ত না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে গালি দিলে বিশেষ পরিতাপের হেতু ঘটিত না; কিন্তু অত্যন্ত অক্ষেপের বিষয় এই যে, যাঁহারা গালি দিবার সময়ে অত্যন্ত পরিশ্রম করেন, প্রমাণ উপস্থিত করিবার সময় তাঁহাদিগকে একেবারে নিশ্চেষ্ট দেখা যায়; এবং যখনই তাঁহাদিগকে প্রমাণ আনিতে বলা হয়, তখনই তাহারা প্রমাণের বদলে তত্ত্বকথা ও নীতিকথা শােনাইতে প্রবৃত্ত হন।”

কোন বিষয়কে ‘বিজ্ঞান’ বলে ঘােষণা করতে চাইলে বিজ্ঞানের শর্ত তাকে মেনে চলতেই হবে। ‘ফলিত জ্যোতিষ’কে ‘বিজ্ঞান’ বলে মানতে আপত্তি কোথায়? রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন চমৎকার।

“—ফলিত জ্যোতিষে যাঁহারা অবিশ্বাসী-তাহারা যতটুকু প্রমাণ চান, ততটুকু তাঁহারা পান না। তার বদলে বিস্তর কু-যুক্তি পান। চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার হয়, অমাবস্যা পূর্ণিমায় বাতের ব্যথা বাড়ে, ইত্যাদি যুক্তি কু-যুক্তি। কালকার ঝড়ে আমার বাগানে কাঁঠাল গাছ ভাঙ্গিয়াছে, অতএব হরিচরণের কলেরা কেন না হইবে, এরূপ যুক্তির অবতারণায় বিশেষ লাভ নাই। গ্রহগুলাে কি অকারণে এ-রাশি ও-রাশি ছুটিয়া বেড়াইতেছে, যদি উহাদের গতিবিধির সহিত আমার শুভা-শুভের কোন সম্পর্কই না থাকিবে, এরূপ যুক্তিও কুযুক্তি। নেপােলিয়নের ও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কোষ্ঠি ছাপানাের পরিশ্রমও অনাবশ্যক। একটা ঘটনা গণনার সহিত মিলিলেই দুন্দুভি বাজাইব, আর সহস্র গণনায় যাহা না মিলিবে, তাহা চাপিয়া যাইব অথবা গণক ঠাকুরের অজ্ঞতার দোহাই দিয়া উড়াইয়া দিব, এরূপ ব্যবসায়ও প্রশংসনীয় নহে।

মেলা না মেলার কথা উঠলেই আমাদের ড. নরসীমাইয়ার কথা মনে পড়ে। খুবই চেনা মানুষ অধ্যাপক এইচ. নরসীমাইয়া। ব্যাঙ্গালোের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। ‘পদ্মভূষণ’ উপাধি পেয়েছিলেন। দেশের একদল মন্ত্রী ও রাজনীতিবিদ যেই সাধুদের কাছে আশীর্বাদ লাভের আশায় যান, তাদের বুজরুকির মুখােশ খুলেছেন ড. নরসীমাইয়া। কোষ্টি ঠিকুজির বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, মিলে গিয়েছে বললেও কিছুই দাঁড়ায় না। কেন? ‘যে ঘড়িতে দম নেই, কাঁটা দুটো অচল, সেই ঘড়িটিও তত দিনে দু’বার ঠিক সময় দিচ্ছে বলে মনে হয়। একটা বাঁদর যদি টাইপরাইটারের বাের্ডে এলােপাথারি আঙুল চালায়, একটা কোন শব্দ লেখা হয়ে যেতেই পারে। সম্ভাবনা সুদূর হলেও শেক্সপীয়রের কোন ছােট্ট লাইন লেখা হয়ে যেতে পারে। আমরা কি তাহলে বলব, বাঁদরটি টাইপ মেশিন চালাতে পারে? বলব কি আমরা যে বাঁদরের শেক্সপীয়র বিষয়ে জ্ঞানগম্যি মন্দ নয়!”

বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথও একবার জ্যোতিষ নিয়ে আলােচনার সময় বলেছিলেন, যেটা মেলে সেটাই বিশ্বাস করি। আর যেটা মেলে না সেগুলাে ভুলে যাই। সত্যেন্দ্রনাথের কথা, আরও বেশি করে বলতে চাই। সত্যেন্দ্রনাথের বাড়ি থেকে তার একটা কোষ্ঠি করা হয়েছিল। কোষ্ঠটা কেমন? মঙ্গলের যা অবস্থান, বেচারা (!) সত্যেন্দ্রনাথের লেখাপড়া হবার কথাই ছিল না। লেখাপড়াটা তার হয়েছিল কি? হিন্দু স্কুলের অঙ্কের মাষ্টারমশাই অঙ্কে তাঁকে একশাের ভেতর একশাে দশ দিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজির খুব ভালাে রচনা। লিখলেও অধ্যাপক পার্সিভাল জীবনে কখনও কাউকে ষাট পার্সেন্টের বেশি নম্বর দেন নি। তিনি একজন ছাত্রকেই সত্তর দিয়েছিলেন। সেই ছাত্র সত্যেন্দ্রনাথ। এম. এসসি. পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ যা নম্বর পেয়েছিলেন আজ পর্যন্ত কেউ সেই রেকর্ড ভাঙতে পারেন নি। ১৯২৪ সালে প্রকাশিত তাঁর কাজ আইনস্টাইনকেও প্রভাবিত করেছিল। এই মহাবিশ্বের অর্ধেক মৌলকণা তাঁর নামেই ‘বােসন’ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ফলে সত্যেন্দ্রনাথের লেখাপড়া খানিকটা (!) হলেও হয়েছিল বলেই তাে আমাদের মনে হয়। ২০০০ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ থেকে ‘আমার কথা’ নামে একটি বই বেরােয়। আমার কথা মানে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথের কথা। তিনি নিজে নিজে তাঁর জীবনকথার স্মৃতিচারণা করেছেন। টেপ রেকর্ডারে তাঁর সেই বিবরণী ধরা ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের ছাত্রী স্বনামধন্যা পূর্ণিমা সিংহ ও তার স্বামী বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিদ অধ্যাপক সুরজিৎ সিংহ সেই বিবরণী থেকে একটা পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন। পুরাে আড্ডার মেজাজ। সেই মেজাজের একটুও খামতি না ঘটিয়ে দীর্ঘ কথােপকথনের এই বইটি বেরিয়েছে। বইটিতে সত্যেন্দ্রনাথ বিজ্ঞান গবেষণার বাইরেও ঈশ্বরচিন্তা, রাজনীতি ও জ্যোতিষী নিয়ে কথা বলেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের নিজস্ব লেখালেখিতে কুসংস্কার ও ধর্মের বাড়াবাড়ি (যেমন তাঁর রচনা : বৈজ্ঞানিকের সাফাই) বিষয়ে ইঙ্গিত থাকলেও অততা স্পষ্টভাষণ আগে আর কোথাও দেখা যায়নি।

অধ্যাপক সুরজিৎ সিংহ মাষ্টারমশাইয়ের কাছে জানতে চাইলেন, “আপনি জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন?” উত্তর দিলেন মাষ্টারমশাই, “না। জ্যোতিষে বিশ্বাস করি মানে? জ্যোতিষে কি করে বিশ্বাস করব রে? (সমবেত হাসি)- যেটা মেলে সেটাই বিশ্বাস করি। আর যেটা মেলে সেগুলাে ভুলে যাই (সমবেত হাসি)।” ঘটনা আরও গড়িয়েছিল। ঐ যে বলছিলাম, সত্যেন্দ্রনাথের লেখাপড়া হবার কথা ছিল না, জ্যোতিষীরা নাকি বলেছিলেন, হতে পারে, আপনজনের বিয়ােগ ঘটলে বিপদ আপদ কেটে যেতে পারে। সত্যেন্দ্রনাথ যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছেন, ১৯২২-২৩ সাল হবে, তার একটি ছােট্ট মেয়ে আগুনে পুড়ে মারা যায়। বলছেন সত্যেন্দ্রনাথ, “……সে মেয়ে মরে গেল। শেষ কালটায় মরে গেল। তা বলব কি কুষ্ঠি দেখে বিচার করলে তা বলা যেত? যেত না।” ঘটনার কথা ভাবলে আমাদের মনটা বিষণ্ণতায় ভরে উঠে। মনে হয় আরও একটা কথা। বঙ্কিমচন্দ্র দুই কন্যার বেধ্য দেখে জ্যোতিষীতে আস্থা হারান। সত্যেন্দ্রনাথ জ্যোতিষীর কাছে প্রিয়জন হারানাের পূর্বাভাস শুনেও মেয়ের চলে যাওয়াকে ভাগ্য-নির্ভরতার ছাই পাশ ভাবনায় ঢাকা দিতে চান না। প্রমাণ মেনে নেবার ঔদার্য বঙ্কিমচন্দ্রকে জ্যোতিষ বিরােধী তৈরি করেছে। জ্যোতিষীর কথা খানিকটা মিলে যাবার প্রবণতা থাকলেও বিজ্ঞান মননের অধিকারী সত্যেন্দ্রনাথ তাকে আমল দিতে রাজি নন।

জ্যোতিষীর উপর বিশ্বাস দুনিয়ার সব দেশেই কম বেশি দেখা যায়। তবে ইসলাম ধর্মে জ্যোতিষীর প্রশ্রয় নেই। ইহুদি ধর্মেও জ্যোতিষীর প্রশ্রয় নেই। আমেরিকার কথা বলছি। ১৯৭৫ সালের ১৩ই আগস্ট ‘নিউ ইয়র্ক টাইমস’ পত্রিকায় জ্যোতিষ বিষয়ে একটা সমীক্ষার ফলাফল বেরােয়। জ্যোতিষবিদ্যা নিয়ে মার্কিনীরা কি ভাবেন। ফল বেরােল ভয়াবহ। তিনভাগের একভাগ মার্কিন মানুষ জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন। আরও তিনভাগের একভাগ মানুষ খবরের কাগজে রাশিফল পড়েন। বাকি যে তিনভাগের একভাগ মানুষ রইল, এরা কেউ এই অপবিদ্যায় বিশ্বাস করেন না। খবরটা বেরােতেই মার্কিন বিজ্ঞানী মহল অস্বস্তিবােধ করতে থাকেন। ১৯৭৫ সালে ‘দি হিউম্যানিস্ট’ পত্রিকার সেপ্টেম্বর/অক্টোবর সংখ্যায় ১৮৬ জন প্রথিতযশা বিজ্ঞানীর জ্যোতিষ বিষয়ে প্রতিবাদ পত্র বেরােয়। স্বাক্ষরকারী বিজ্ঞানীদের ভেতর আঠারােজন নোবেলজয়ী মানুষ ছিলেন। কেমন বিবৃতি দিয়েছিলেন। বিজ্ঞানীরা? সবটা বললেই বােধ হয় ভালাে হয়।

আমরা যারা বিজ্ঞানের নানা শাখায় কাজ করছি, পৃথিবীর নানা জায়গায় জ্যোতিষবিদ্যার প্রসার দেখে উদ্বেগ বােধ করছি। আমরা নিচের স্বাক্ষরকারী জ্যোতির্বিদ, জ্যোতিঃপদার্থবিদ ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা বলতে চাই, জ্যোতিষীদের উপদেশ ও ভবিষ্যদ্বাণী কেউ যাচাই না করে গ্রহণ করবেন না। যারা জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন তাদের জানাই, এই বিদ্যায় আস্থা রাখার বিন্দুমাত্র কারণ নেই।

পুরােনাে আমলে জ্যোতিষীদের কথায় মানুষ বিশ্বাস করতেন। কারণ ছিল তার। গ্রহদের দেবদেবী বলে মনে করা হত। ফলে মানুষ বিশ্বাস করতেন যে গ্রহদের প্রভাব তাদের উপর পড়বেই। পৃথিবী, গ্রহ, তারা—এদের কে কার থেকে কত দূরে, সে সময় কোন পরিষ্কার ধারণা ছিল না। এখন এসব মাপা যায়। মেপে দেখেছি আমরা, অত দূরের গ্রহ ও তারার সাথে পৃথিবীর আকর্ষণ বল নেই বললেই চলে। জন্মক্ষণে গ্রহ ও নক্ষত্রের টান আমাদের ভবিষ্যৎ তৈরি করে দেয়—এমন আজগুবি স্বপ্ন আর দ্বিতীয়টি নেই। রাশিচক্রের সঙ্গে নবজাতকের ভালােমন্দের কোন যােগ নেই।

মানুষ জ্যোতিষবিদ্যায় বিশ্বাস করেন কেন? চারপাশের সমাজে অস্থিরতা। সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না মানুষ। ফলে অনেকে ভাবছেন, দূরের কোন ইশারায় হয় তাে এতসব কাণ্ড ঘটছে। মানুষ এখানে অসহায়। কিন্তু আমরা বলতে চাইছি, আমাদের ভবিষ্যৎ আমরাই গড়ি। গ্রহ-নক্ষএেরা এসে পড়ে দেয় না।

কেউ কেউ ভাবছেন, পৃথিবীতে শিক্ষার আলাে কিছু কম নেই। যাদুবিদ্যা আর কুসংস্কার এমনি চলে যাবে। অথচ এটা সত্যি যে আধুনিক সমাজে জ্যোতিষবিদ্যার কমতি নেই। আমরা চিন্তিত। নানা মাধ্যমে রাশিচক্র, ভবিষ্যদ্বাণী, কোষ্ঠি ঠিকুজি এসবের প্রচার বেড়েই চলেছে। প্রকাশকেরাও বসে নেই, নানা বই ছাপছেন। মানুষের ভেতর অন্ধবিশ্বাস আর অলৌকিকতার মােহ বেড়েই চলেছে। আমরা মনে করছি, জ্যোতিষের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে সরাসরি এমনকি দরকার হলে জোর খাটিয়ে তাকে বন্ধ করা উচিত। আমরা দেখেছি, যারা জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন, প্রমানণ না থাকলেও করেন। উল্টোদিকে খুব ভালাে যুক্তি দিলেও কাজ হয় না কোন।

কারা সই করেছিলেন সেই বিবৃতিতে? জানবার একটা আগ্রহ থাকেই। আঠারােজন, নােবেলজয়ীর একটা সাধারণ পরিচয় আমরা এখানে রাখব।

হ্যান্স বেথে। সূর্য ও নানা তারার পিঠে কি করে তাপ তৈরি হয়, বলেছিলেন। কি করে। নানা মৌল তৈরি হল, তা-ও বলেছেন। ১৯৬৭ সালে নােবেল পান।

ফ্রান্সিস ক্রিক। খুব পরিচিত নাম। ১৯৫৩ সালে তিনি ও ওয়াটসন ডি. এন. এ. অণুর ‘ডাবল হেলিক্স’ গঠন বের করে দুনিয়ায় সাড়া ফেলে দেন। ১৯৬২ সালে নােবেল পান।

জন একলেস। ‘স্নায়ুকোষ ঝিল্লির উত্তেজনা’ বিষয়ে মৌলিক কাজ করেন। এই কাজের ভেতর থেকেই সােডিয়াম ও পটাসিয়াম আয়ন প্রবাহের অপরিহার্য উপলব্ধিতে আসে। ১৯৬৩ সালে নােবেল পান।

গেরহার্ড হার্জবার্গ। অণুর গঠন ও নানা মুক্ত মূলকের উপর স্মরণীয় কাজ করে ১৯৭১ সালে নােবেল লাভ করেন।

ভাসিলি লিওনতিয়েভ। অর্থনীতিবিদ। ১৯৭৩ সালের নােবেলজয়ী।

কনরাড লরেঞ্জ। জীবনের একক ও সামাজিক আচরণ নিয়ে কাজ করেছেন। চমৎকার লিখতে জানেন। ১৯৭৩ সালে নােবেল পান।

আঁন্দ্রে লফ। জিন, ভাইরাস ও এনজাইমের উপর ভালাে কাজ করেন। ১৯৬৫ সালে নােবেল পান।

পিটার মেডাওয়ার। ইমিউনােলজির উপর কাজ করে ১৯৬০ সালে নােবেল পান।

রবার্ট মুলিকেন। ‘মলিকুলার অরবিটাল থিওরি’র প্রণেতা। ১৯৬৬ সালে রসায়নে নােবেল পান।

লাইনাস পাউলিং। এতাে বড়মাপের বিজ্ঞানী তিনি যে আলাদা করে পরিচয় করাতে, হয় না। প্রােটিনের গঠন বের করে ১৯৫৪ সালে প্রথম নােবেল ও ১৯৬২ সালে নিউক্লিয় অস্ত্রের শত্রু হিসেবে নােবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন।

এডওয়ার্ড পার্সেল। এন. এম. আর. পরীক্ষার নির্ভুল উপায় বের করেন। ১৯৫২ সালের ননাবেলজয়ী।

পল স্যামুয়ালসন। অর্থনীতিবিদ। ১৯৭০ সালের নবেলজয়ী।

জুলিয়ান সুইঙ্গার। কোয়ান্টাম তড়িৎগতিবিদ্যার অন্যতম উদ্ভাবক। ১৯৬৮ সালে নােবেল পান।

গ্লেন সীবর্গ। ইউরেনিয়ামের চেয়ে ভারি বেশ কটি মৌল বের করেন। ১৯৫১ সালে নােবেল পান।

নিকোলাস টিনবারগেন। কনরাড লরেঞ্জের মতােই কাজ করে একসাথে একই বছরে নােবেল পেয়েছেন।

হ্যারল্ড ইউরি। ভারি হাইড্রোজেনের আবিষ্কর্তা। ১৯৩৪ সালে নােবেল পান।

জর্জ ওয়ার্ল্ড। দৃষ্টিবিজ্ঞানের উপর মৌলিক কাজ করেন। শান্তি আন্দোলনে অবদান ছিল তাঁর। ১৯৬৭ সালে নােবেল লাভ করেন।

সুব্রমনিয়ম চন্দ্রশেখর। জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যায় মৌলিক কাজ করেন। ১৯৮৩ সালে নােবেল পান। ভারতীয় এই বিজ্ঞানী যখন সই করেছিলেন তখন তিনি নােবেল পাননি।

আধুনিক পৃথিবীতে সমাজের ‘চৈতন্য’ বলতে আমরা যে সব নাম উচ্চারণ করি তাদের ভেতর নিঃসন্দেহে গটিনগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতজ্ঞ ডেভিড হিলবার্ট ও ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল পড়েন। হিটলারের অনাচার যখন চরমে উঠে তখনও হিলবার্ট জার্মানি ছেড়ে কোথাও যান নি। আত্মমর্যাদাও বিসর্জন দেন নি। গণিতের এমন কোন শাখা নেই যেখানে তাকে বাদ দিয়ে এগােনাে যেতে পারে। জ্যোতিষীদের বিষয়ে তার অভিমত পড়ে আমরা চমকে যাই।

“পৃথিবীর দশজন সেরা মনীষীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের দেখা সবচেয়ে অপদার্থ জিনিসটিকে নিয়ে আসতে বলুন। দেখবেন, সবাই একজন করে জ্যোতিষীকে ধরে নিয়ে এসেছেন।”

বাট্রান্ড রাসেল বললেন, দু রকম ভাবনা মানুষের ভেতর কাজ করত। একদল মনে করতেন, জন্মক্ষণ দেখে কোষ্ঠি তৈরি করলে সেই কোষ্ঠি বিচার করে, মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভুল বলে দেয়া যায়। যদি দুর্ভাগ্যের লক্ষণ থাকে, নানা প্রতিদান দিয়ে দুর্ভাগ্যকে ভোতা করে সৌভাগ্য অর্জন করা যায়। পুরােনো আমলের বিশিষ্ট দার্শনিকেরাও এমন মতে সায় দিতেন। ফল যা দাঁড়াল, যুক্তির চেয়ে ভাব অধিক হল, সমাজের কাঠামাে দুর্বল হল, সমাজের নীতিবােধ ক্ষয়ে গেল।

ফি দিয়ে একা একা কেউ জ্যোতিষীকে দেখাতে যান। জ্যোতিষী নানা কথা বলেন। দু-একটা মেলে হয়তাে। সবটাই প্রায় মেলে না। ঢাক ঢােল পিটিয়ে জ্যোতিষীরা দুনিয়ায় কিছু কথা বলেছিলেন, কি তাদের পরিণতি হয়েছিল আমরা দু-একটা উদাহরণ দেখি।

বেশি দিন আগের কথা নয়। শুম্যখার লেভি বৃহস্পতিকে ধাক্কা মারল। জ্যোতিষীরা বলেছিলেন, সাধু সাবধান। জ্যোতির্বিদেরা বলেছিলেন, কিছুই হবে না। শুম্যখার গুঁড়াে গুঁড়াে হয়ে যাবে। হল তাই। বৃহস্পতি দিব্যি মহাকাশে বেঁচে আছেন। জ্যোতিষীরাই বলেন, আমাদের দেশের একজন সেরা জ্যোতিষীর নাম বি. ভি. রমন। ‘অ্যাস্ট্রোলজিকাল ম্যাগাজিন’ নামে একটা কাগজ করেন। ১৯৭৯ সালে সেই কাগজে লেখা হল, জনতা দল সরকারের উপর এখন বৃহস্পতির কোন রাগ নেই। ফলে এই সরকার টিকে যাবে। দেশের যারা রাজনীতির খবর রাখেন তারা জানেন জনতা সরকারের কি কাণ্ড কারখানা ঘটেছিল।

১৯৮০ সাল। আবার লেখা হল কাগজে, ‘তিন গ্রহের যা অবস্থান দেখছি তাতে দিল্লিতে পাকাপােক্ত সরকার হবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।’ হল কি? ইন্দিরা গান্ধী নির্বাচনে দাড়িয়ে জিতলেন। তাঁর দল অনেক আসন পেল। পাকাপােক্ত সরকারই হল।

ঐ সময়েরই কোন একটি সংখ্যায় লেখা হয়েছিল, রাহুর আচার আচরণ দেখে মনে হয়, দেশে বােধহয় একজন নিচুজাতের মানুষ রাজা হবেন। তখন জগজীবন রাম মশাইয়ের দিন ভালােই যাচ্ছিল। জ্যোতিষী আন্দাজে একটা কথা লিখেছিলেন। কোথায় জগজীবন। ইন্দিরা আরও পাকাপাকি হলেন। জগজীবন রাজনীতির হাওয়ায় এককোণে পড়ে রইলেন।

ইউ. জি. সি. র একটা সার্কুলার আমাদের অনেকের মনেই নানা কথা উসকে দিল। আমরা অতীত টেনে আনলাম। নানা সভ্যতার কথা টেনে আনলাম। ইউ. জি. সি.র বর্তমান চেয়ারম্যান হরি গৌতম এই সার্কুলারের পক্ষে যতই সাফাই গান না কেন, দেশের অনেক নামজাদা বিজ্ঞানী এমন উদ্ভট ভাবনার বিরােধীতা করেছেন। ইউ. জি. সি.র প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক যশপাল তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। দেশের নানা জায়গায় তিনি প্রতিবাদ সভায় সামিল হচ্ছেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এই সার্কুলারের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। বলেছেন তিনি, মানতে মন চায় না। ইউ. জি. সি. বলতে পারল কেমন করে যে সময় নিয়ে গবেষণা করতে চাইলে ‘বৈদিক জ্যোতিষ’ চর্চা করাই সবচেয়ে ভালাে! অ্যাটমিক ক্লক, বায়ােলজিকাল। ক্লক, কার্বন বা ইউরেনিয়াম বা পটাসিয়াম ড্যাটিং নাকি কোন কাজের কথাই নয়। কোপারনিকাস, নিউটন বা আইনস্টাইন যত কাজই করুন, জ্যোতিষীদের মত নির্ভুল ছিলেন না।

পৃথিবী বা মহাবিশ্বের বয়েস জানতে চাইলে জ্যোতিষ পড়ুন। আমেরিকায় কিছু মানুষ আছেন যারা বাইবেল পড়ে পৃথিবীর বয়েস জানতে বলেন। আমরাই বা তাহলে বৈদিক জ্যোতিষ ঘেঁটে দেখব না কেন? মজা করতেও ছাড়েন নি অধ্যাপক যশপাল।

“— গুণ্ডাদের হাতে হেনস্থা হব কিনা, স্টক মার্কেটে টাকা খাটালে ঠকে যাব কিনা, নির্বাচনে জিতব কিনা, মন্ত্রী হব কিনা, খুব বড়লােকের বাড়িতে বিয়ে করতে পারব কিনা-বলতে পারবে কে? সময়। ঠিক ঠিক কোন সময়? উত্তর দেবে জ্যোতিষবিদ্যা।”

সার্কুলার বলেছে, ডাক্তার, স্থপতি ও অন্যান্য জীবিকার মানুষেরাও ‘জ্যোতিষ’ বিষয়ে ডিগ্রি ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট এমন কি ডক্টরেটও করতে পারবেন। ঠুকতে ছাড়েন নি ইউ. জি. সি.র প্রাক্তন চেয়ারম্যান।

“–এত রােগী দেখছিলেন ডাক্তার, হয়তাে নিজের বিষয়ে গবেষণা করার সময় পাচ্ছেন । ক্ষতি কি। জ্যোতিষবিদ্যায় ডক্টরেট করে নেবেন। -আহা। জ্যোতিষ থেকে জেনে যাবেন কখন বৃষ্টি হবে, কখন গরম পড়বে। বন্যা হবে কখন। খরা বা সাইক্লোন দেখা দেবে কখন।”

আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন তিনি। “…যারা জ্যোতিষ ও বৈদিক জ্যোতিষের ক্ষমতায় বিশ্বাস করেন তাদের বিষয়ে আমি একটা কথাই বলতে পারি। তারা চুপিসারে, জ্যোতির্বিদ্যা, মহাকাশবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও বিজ্ঞানের অন্য বিভাগগুলাে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তুলে দিতে চাইছেন।”

হ্যাঁ, একই রকম আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন ড. পুষ্প এম. ভার্গব। মলিকুলার বায়ােলজিতে তার দেশ ও দেশের বাইরে পরিচিতি রয়েছে। হায়দ্রাবাদের বিখ্যাত গবেষণা প্রতিষ্ঠান ‘সেন্টার ফর সেলুলার অ্যান্ড মলিকুলার বায়ােলজি’র তিনি প্রতিষ্ঠাতা-অধিকর্তা ছিলেন। পৃথিবীতে যতােরকমের অপবিদ্যা রয়েছে সে সব তিনি A, B, C, D অক্ষর দিয়ে পরপর সাজিয়েছেন।

এইদেশে যিনি শিক্ষার মন্ত্রী তিনি এগুলাে চালু করবেন। প্রচলিত সব শাখা উঠে যাবে। ড. ভার্গব শুধু নিবেদন জানিয়েছেন, “পদার্থবিদ্যা থাকুক। কেন থাকবে? অনেক বিজ্ঞান শাখার উৎস বলে? না, পদার্থবিদ্যা শিক্ষামন্ত্রীর নিজের বিষয়। ঐ বিষয় উঠে গেলে তিনি নিজে যে নড়বড়ে হয়ে পড়বেন।”

এই তীব্র শ্লেষের চিঠিটি দেশের একাদিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। আরও নজির সৃষ্টি করেছেন ড. ভার্গব। অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টে ইউ. জি. সি.র সার্কুলারের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। হাইকোর্টের বিচারকেরা বললেন, এমন বিষয়ে রায় দেবার মত পরিকাঠামাে তাদের নেই। কথাটাকে যুক্তিগ্রাহ্য বলে দেশের অনেক আইনবিশেষজ্ঞ মনে করেন নি। একজনের কথাতাে এক্ষুণি বলতে পারি। আল্লাদি কুপ্পস্বামী। তিনি নিজে একসময় অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ফ্রন্টলাইন পত্রিকার ২২শে জুন ২০০১ সংখায় তার একটি অভিমত বেরিয়েছে। বলছেন তিনি, সংবিধানের ৫১-এ ধারায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, একজন নাগরিকের কর্তব্য হচ্ছে বৈজ্ঞানিক মনন গড়ে তােলা। অপবিদ্যা প্রণয়নের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের বিরুদ্ধে কোন নাগরিক যদি মামলা ঠুকেন, সেই মামলা গ্রহণ করা উচিত। আদালতের পরিকাঠামাে নেই কথাটাকেও প্রাক্তন বিচারপতি যথাযথ মনে করেন নি। একজন বিচারক সর্বজ্ঞ হবেন নাকি? অনেক মামলায় আজকাল বাইরের বিশেষজ্ঞের সহায়তা নিতে হয়। ডি. এন. এ. ফিঙ্গারপ্রিন্টিং প্রশিক্ষিত বিজ্ঞানীর কাজ। আদালতের মানুষ জন করতে পারেন না। সেখানে বিজ্ঞানীর সহায়তা অনেক বারই আদালতকে নিতে হয়েছে। অনেক বিচিত্র খুনের মামলায় খুনির আচার আচরণ বুঝতে মনােবিদেরা আমন্ত্রিত হন। কিছুদিন আগে নর্মদা বাঁধের উচ্চতা নিয়ে সুপ্রীম কোর্টের একটা রায় বেরােল। সুপ্রীম কোর্ট প্রচুর মানুষের অভিমত নিয়েছিলেন যাঁদের এই বিষয়ে পেশাগত অভিজ্ঞতা রয়েছে।

অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্ট যখন দেখলেন, দেশের সিংহভাগ বিজ্ঞানী এমন সার্কুলার দেখে অস্বস্তি জানাচ্ছেন, কেউ কেউ এগিয়ে এসে প্রতিবাদও করছেন, বিশেষজ্ঞ কমিটির অভিমত নিতে ক্ষতি কি ছিল? আমরা এখানে আমেরিকার একটি মামলার কথা উল্লেখ করব। ১৯৮২ সালের মামলা। আরাকানস স্টেট প্রশাসন চেয়েছিল, তাদের স্কুলগুলিতে ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের পাশাপাশি সৃষ্টিতত্ত্বও সমান গুরুত্ব দিয়ে পড়ানাে হােক।

ড. ভার্গব পিছিয়ে যান নি। সুপ্রীম কোর্টে মামলা করেছেন। সুখের কথা সুপ্রীম কোর্ট মামলা গ্রহণ করেছে। ইউ. জি. সি.র কাছে ‘বিজ্ঞান’ হিসেবে জ্যোতিষবিদ্যা পড়াবার কারণ জানতে চেয়েছে। চূড়ান্ত রায় কি হয়, দেখার আগ্রহ আমাদের সকলেরই রয়েছে।

সৃষ্টিতত্ত্বের কথা অনেকে জানেন। বাইবেলে একটা পৃথিবী সৃষ্টির গল্প আছে। সেই থেকে হিসেব করে পৃথিবীর বয়েস ও নানা জীবনের বয়েস বলা হয়। বিচারক বিজ্ঞানীদের সহায়তা নিলেন। তিনি তার রায় লিখতে গিয়ে কাকে বিজ্ঞান বলব, কাকে বলব না পরিষ্কার জানালেন। সৃষ্টিতত্ত্বে যেহেতু বিজ্ঞানের কোন চরিত্র নেই ফলে তাকে ‘অপবিদ্যা’ ঘােষণা করে দিলেও বিচারক। সেই রায় এমনই চমৎকার ভাবে লেখা হয়েছে যে পৃথিবীর অনেক মানুষ ‘বিজ্ঞানের চরিত্র’ আলােচনায় তার উদাহরণ টেনে আনেন।

বৈদিক জ্যোতিষবিদ্যা পড়াতে ইউ. জি. সি. আগ্রহী কেন? সময় নিয়ে গবেষণায় নাকি খুব কাজ দেবে। সাংবাদিক সম্মেলনে আরও একটা ভাববার মত কথা বলা হয়েছে। এই বিষয়ে ডিগ্রি নিলে কোষ্ঠি ঠিকুজি তৈরি করতে শিখবে ছেলেমেয়েরা। হাত দেখে কোষ্ঠি ঠিকুজি দেখে কোন রত্ন চাই বলে দিতে পারবে। ঢাকুরির আকাল দেশ জুড়ে। মন্দ কি! মন্দ হবে কেন? পেশাদারী খুনিদের কথা মাঝে মাঝে কাগজে দেখতে পাই। এ থেকেও তাে ভালাে রােজগার হয়। তবে কি সরকারের তরফে ‘খুনি’ তৈরি করার সিলেবাস চালু হবে? ‘পকেটমার’ তৈরি হবার সিলেবাস চালু হবে? কথাগুলাে লিখতে ভালাে লাগছে না। তবু না লিখে উপায় থাকছে না। ইউ. জি. সি. এগারােজন মানুষের একটা কমিটি করেছেন। কারা এই এগারােজন ? সবাই জ্যোতিষী। পরিচিত বিজ্ঞানী একজনও নেই। ইন্টারনেট খুললে একজন ভদ্রলােকের নাম দেখা যায়। মহারাজ কিষেণ কাউ। শিক্ষা বিভাগের সচিব। তিনি ঐ কমিটিতে রয়েছেন। সচিব হিসেবে থাকতেই পারেন। যােগাযোেগের কাজ করবেন। তা নয়। ওয়েবসাইটে লেখা দিল্লীর ভারতীয় বিদ্যাভবন থেকে তিনি দু’বছরের জ্যোতিষ আচার্য কোর্স শেষ করেছেন। ফলে বিশেষজ্ঞ হিসেবেও তার আলাদা কদর রয়েছে। সিলেবাস বানাতে পরামর্শ দেবেন।

জ্যোতিষী নিয়ে কত কি যে প্রশ্ন তােলা যায় তার কোন শেষ নেই। ঠিকুজি কোষ্ঠি তৈরিতে নবজাতকের জন্মক্ষণ খুবই দরকারি বিষয়। জ্যোতিষীদের হিসেবমত সময়টা ব্রাহ্ম মুহূর্তের মতন। এক সেকেণ্ডের কয়েক হাজার ভাগের একভাগ সময় নিলে কি হবে? একটা মুহূর্ত বােঝাবে। আচ্ছা, নবজাতক কি এমন মুহূর্তের ভেতর জন্ম নিতে পারে? ধাইমা বা চিকিৎসক যতই কুশলী হােন, কম করেও মিনিট কয় সময়তাে লাগবেই। আজকাল মায়েদের আবার সিজারিয়ান হয়। ডাক্তার সন্তানসম্ভবা মায়েদের নিয়মিত চেক আপ করেন। একটু অস্বাভাবিক দেখলে বেশ কদিন আগেই সন্তানকে মায়ের গর্ভ থেকে পৃথিবীতে বের করে আনেন। বড়ঘরে জন্মালে ভাগ্য (!) আলাদা হতে পারে। পাঁচ মিনিট আগে, পাঁচ মিনিট পরে জন্মালে পুরাে কর্মফলটাই আলাদা হয়ে যায় নাকি?

একটা জীবন কেমন হবে, কেউই ঠিক করতে পারেন না। শুক্রাণু আর ডিম্বাণুর মিলনে যে ভূণ তৈরি হল, তার নিউক্লিয়াসের ক্রোমােজোমে জিনগুলাে কেমন ধরনের, সেই দিয়েই জীবনের পরিচিতি ঠিক হয়। তারপর তাে আশপাশের পরিবেশ কাজ করেই। ‘জিন’ আর ‘পরিবেশ’ দুইয়ের মিলিত প্রভাবে একটা জীবনের আচার আচরণ ঠিক হয়। পরিবেশের একটা বড় উপাদান ‘জলবায়ু’। দেখেছেন বিজ্ঞানীরা, জলবায়ু এদিক ওদিক হবার জন্য গ্রহদের কোন ভূমিকাই থাকে না। সূর্য গ্রই নয়। তার আর পৃথিবীর দূরত্ব কখন কেমন এর উপর বেশ কিছুটা ঠাণ্ডা গরম নির্ভর করে। যেই গ্রহেরা জলবায়ুর বিষয়েই ঠুটো জগন্নাথ, তারা পৃথিবীর ছ’শাে কোটির বেশি মানুষ জনের ভাগ্য কেমন রিমােট কন্ট্রোলে নিয়ন্ত্রণ করবে ? শুধু মানুষই বা কেন? সব জীবন না হয় নাই ধরলুম। হাতের তালু, হস্তরেখাতে বেশ কিছু স্তন্যপায়ী জীবনেরই রয়েছে। এদের উপরই বা গ্রহের প্রভাব পরিমাপ করা যাবে না কেন? শুধুই কেন মানুষ? জ্যোতিষীদের যদি রােগী বাড়ে তাহলে তাে রােজগারও বাড়তে পারে।

খােদ ইউ. জি. সি. তে এমন অপবিদ্যার নবীন বসত দেখে দেশের বাইরের দুজন নােবেল জয়ী প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। ফিলিপ ওয়ারেন অ্যান্ডারসন আর শেলডন লি গ্লাশাে। দু’জনই পদার্থবিদ। ১৯৭৭ সালে নােবেল পেয়েছেন অ্যান্ডারসন। ১৯৭৯ সালে নােবেল পেয়েছেন গ্লাশাে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে বার্তা পাঠিয়ে এমন সারগর্ভহীন সার্কুলার তুলে নিতে অনুরােধ জানিয়েছেন।

সবাই জানেন হয়তাে, শুধু বৈদিক জ্যোতিষবিদ্যা নয়। পুরােহিততন্ত্র পড়ানােরও আয়ােজন চলেছে। বিদেশে ডিগ্রিওয়ালা পুরুতের নাকি চাহিদা খুব। পাঠাতে পারলে বিদেশী মুদ্রা রােজগার হবে। দেশের কলকারখানাকে বেচতে পেরেছি। দেশের বাসমতী, নিম, হলুদ, উচ্ছে বিদেশে বহুজাতিকের ধনে পরিণত হয়েছে। এখন জ্যোতিষী আর পুরুত না পাঠালে আর পাঠাব কি?

কে কি ভাবছেন জানি না, আমাদের মনে হয়, ১৯৯৪ সালের ১৫ই এপ্রিল মারাকাশে গিয়ে W.T.O. – এর কাগজে সই করে স্বদেশের স্বত্ব আমরা বিদেশের কাছে বেচে এসেছি। দেশ বেচার কাজ সাঙ্গ হয়েছে। এবার মগজ পচিয়ে দিতে হবে। ঘরে মগজ পচে যাক ছােট বড় সকলের, বাইরে দেশ বেচা হােক, তবে ষােল কলা পূর্ণ হয়। জ্যোতিষের সিলেবাস চালু করাকে কোন আলাদা বিষয় হিসেবে দেখে লাভ নেই। পুরাে অন্ধকার পরিকল্পনার একটা উপকরণ হিসেবেই ভাবতে হবে।

সবশেষে একটা কথা বলে ইতি টানব। দেশের বিজ্ঞানীদের শােরগােল দেখে কিনা জানি না, ইউ. জি. সি.-র মুখপাত্র কিছুকাল আগে জানিয়েছেন, বৈদিক জ্যোতিষ বিজ্ঞান বিভাগে পড়ানাে হবে না। তাতে হল কি? সমাজবিদ্যার যারা উৎকর্ষ চর্চা করেন তাদের কি অপবিদ্যার সঙ্গে বিশেষ খাতির থাকে? শিক্ষার কিছু নিজস্ব মূল্যবােধ রয়েছে। তার সঙ্গে জ্যোতিষীবিদ্যা কিছুতেই মেলানাে যায় না। সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকেরা যদি বিজ্ঞানীদের পাশে দাঁড়ান তবে কলঙ্ক মুছতে সুবিধে হয়। আর দেশের আপামর মানুষকেও পাশে চাই। নইলে যুক্তি নির্ভর সমাজ তৈরির কাজটা কিছুতেই এগােয় না। যুক্তিকে শ্রদ্ধা করেন এমন মানুষ কেন চাই? কোষ্ঠি ঠিকুজি হাত দেখানাে মানুষকে দুর্বল করে দেয়। হাত দেখানাের পর নন্দ খুডাের কেমন দশা হয়েছিল সুকুমার রায়ের অনবদ্য ছড়াটি দিয়ে আমরা আমাদের কথা আপাতত শেষ করব।

ওপাড়ার নন্দ গোঁসাই, আমাদের নন্দ খুড়াে

স্বভাবেতে সরল সােজা অমায়িক শান্তবুড়াে।

ছিলনা তার অসুখ বিসুখ, ছিল সে যে মনের সুখে,

দেখা যেত সদাই তারে হুঁকো হাতে হাস্যমুখে।

হঠাৎ কি তার খেয়াল হল, চলল সে তার হাত দেখাতে-

ফিরে এল শুকনাে সরু, ঠকঠক কাপছে দাঁতে!

শুধালে সে কয় না কথা, আকাশেতে রয় সে চেয়ে,

মাঝে মাঝে শিউরে ওঠে, পড়ে জল চক্ষু বেয়ে।

শুনে লােকে দৌড়ে এল, ছুটে এলেন বদ্যিমশাই,

সবাই বলে “কাঁদছ কেন? কি হয়েছে নন্দ গোঁসাই?”

খুড়াে বলে, বলব কি আর, হাতে আমার পষ্ট লেখা

আমার ঘাড়ে আছেন শনি, ফঁড়ায় ভরা আয়ুর রেখা।

এতদিন যায়নি জানা ফিরছি কত গ্রহের ফেরে-

হঠাৎ আমার প্রাণটা গেলে তখন আমায় রাখবে কে রে?

যাটটা বছর পার হয়েছি বাপদাদাদের পুণ্যফলে-

ওরে তােদের নন্দ খুড়াে এবার বুঝি পটোল তােলে।

কবে যে কি ঘটবে বিপদ কিছু হায় যায় না বলা’-

এই ব’লে সে উঠল কেঁদে ছেড়ে ভীষণ উচ্চ গলা।

দেখে এলাম আজ সকালে গিয়ে ওদের পাড়ার মুখাে,

বুড়াে আছে নেই কো হাসি, হাতে তার নেই কো হুঁকো।

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা