বাংলা ভাষা গঠনে সংস্কৃতের যে একটা বিশাল ভূমিকা ছিল তা অনস্বীকার্য। কিন্তু তা বলে বাংলা ভাষার উন্নয়নে সংস্কৃতের কাছে না গিয়ে উপায় নেই—কথাটি বেশী বাড়াবাড়ি বলেই মনে হয়। ভাষাতত্ত্বের একটা সহজতত্ত্ব বলা যাক, ভাষাতত্ত্বের জনক হিসেবে যাকে ভাবা হয় সেই ফেয়ারদিয়া দ্য স্যেসুর একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা বুঝিয়েছিলেন। ধরুন, দুজন লােক দাবা খেলছে। একজন খেলতে খেলতে উঠে চলে গেল, তার বদলে আপনি খেলতে বসলেন এবং আগের চালগুলাে না জেনেই দিব্যি চালিয়ে গেলেন। ভাষার খেলাও তেমনি। আগের স্তর না জেনেও ভাষার খেলা চালিয়ে যাওয়া যায়। ৯৯ শতাংশ বাঙালি সংস্কৃত না জেনেই বাংলা ভাষায় কথা চালিয়ে যায়। তাই প্রমথ চৌধুরি মনে করেন, আমার বিশ্বাস যে, আমরা যদি সংস্কৃত ভাষার দ্বারস্থ হয়ে ঘরের ভাষার উপরই নির্ভর করি, তা হলে আমাদের লেখার চাল সমৃদ্ধ হবে এবং আমাদের ঘরের লােকের সঙ্গে মনােভাবের আদান প্রদানও সহজ হবে। যদি আমাদের বক্তব্য কথা কিছু থাকে, তাহলে নিজেদের ভাষাতে তা যত স্পষ্ট বলা যাবে, কোন কৃত্রিম ভাষাতে তত স্পষ্ট করে বলা যাবে না।” (‘বঙ্গভাষা বনাম বাবু বাংলা ও সাধু ভাষা’)। এটি একটি স্পষ্ট দিক নির্দেশনা।

‘বেদান্ত’র অনুবাদ প্রসঙ্গে রামমােহন মন্তব্য করেছিলেন যে, বাংলা সংস্কৃতের অধীন। প্রমথ চৌধুরি এই অধীনতা যে অস্বীকার করেন তা নয়, তবে তিনি মনে করেন অধীনতাটা অভিধানের, ব্যাকরণের নয়। অভিধান হচ্ছে দেহের, ব্যাকরণ গঠনের। অভিধান দেখে পরিমাণ বােঝা যায়, কিন্তু পরিমাণ তাে কাঠামাে নয়, কাঠামােটা হল ব্যাকরণ। প্রমথ চৌধুরি এ প্রসঙ্গে ‘বঙ্গভাষা বনাম বাবু বাংলা ও সাধু ভাষা’ প্রবন্ধে বলেন, “….ভাষার দেহের পরিচয় অভিধানে এবং তার গঠনের পরিচয় ব্যাকরণে। সুতরাং বাংলার ও সংস্কৃতের আকৃতিগত মিল থাকলেও জাতিগত কোনরূপ মিল নেই। প্রথমটি হচ্ছে analytic ভাষা, দ্বিতীয়টি হচ্ছে ‘inflectional’ ভাষা। সুতরাং বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের অনুরূপ করে গড়ে তুলবার চেষ্টা করে আমরা বাংলা ভাষার জাতি নষ্ট করি শুধু তাই নয়, তার প্রাণ বধ করার উপক্ৰম করি।”

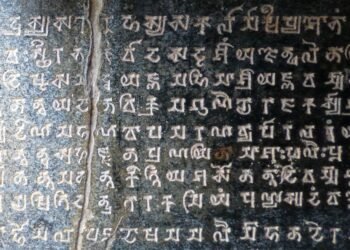

বাংলা সংস্কৃতের দুহিতা দৌহিত্রী কোনটাই নয়—বাংলা মাগধী প্রাকৃতের বংশীয়। ভারতে মােট চারটে ভাষাগােষ্ঠী আছে : অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, ভােটচীনীয় ও ভারতীয় আর্য। ভারতীয় আর্যেরই একটা শাখা ভাষা সংস্কৃত। ফলে কোনওমতেই সব ভারতীয় ভাষার জননী হওয়ার দাবী রাখে না সংস্কৃত। আমাদের দেশের তামিল, তেলেগু, মালয়ালাম, কন্নড় ইত্যাদি ভাষার উৎস আদৌ সংস্কৃত নয়। অন্যদিকে সংস্কৃত থেকে সৃষ্টি হয়েছে পালি বা মাগধি, কিছু প্রাকৃত ভাষা এবং হিন্দী, পাঞ্জাবী, বাংলা, মারাঠী, গুজরাঠী ইত্যাদি ভাষা। তা বলে কি সংস্কৃত বাংলা ভাষার জননী? হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চমকার বলেছিলেন, “বাংলা সংস্কৃতের কন্যা তাে নয়ই, বরং সংস্কৃত বাংলার ‘অতি-অতি-অতি-অতি অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহী।’ সুনীতিকুমারের ‘The Origin and Development of the Bengali Language’ গ্রন্থে দেখা যায়, সংস্কৃতের কোনও উত্তরসূরী নেই। প্রাকৃতগুলাের আছে। যেমন প্রাচ্যা, অশােকের পূর্বী প্রাকৃত, মাগধী অপভ্রংশ পার হয়ে যে উত্তরসূরী ভাষা রেখে গেছে তার নাম বাংলা।

মােহাম্মদ শহীদুল্লাহ তার ‘বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত’ গ্রন্থে বহু উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন, সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার কোনও সাক্ষাৎ সম্পর্ক নেই। শহীদুল্লাহ বাবু লিখেছেন, “বাপ, মা, বােন, গরু, নাক, হাত, পা, গাছ, দেখে, শুনে—এই বাঙ্গালা শব্দগুলি সংস্কৃত পিতা, মাতা, ভগিনী, গাে, নাসিকা, হস্ত, পদ, বৃক্ষ, পশ্যতি, শৃণােতি শব্দ হইতে সাক্ষাৎভাবে বুৎপন্ন হইতে পারে না। ইহাদের প্রাকৃতরূপ যথাক্রমে বপ্প, মাআ, বহিণী, গােরুঅ, নক্ক, হত্থ, পাঅ, গচ্ছ, দেখখই, সুর্ণই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই প্রাকৃত শব্দগুলির বিকারে বা ক্রমশ পরিবর্তনে আমরা বাঙ্গালা শব্দগুলি পাইয়াছি। বাস্তবিক প্রাকৃত হইতে অপভ্রংশের মাধ্যমে আমরা তাহা পাইয়াছি। একটি সাধারণ বাঙ্গালা বাক্য হইতে আমরা দেখাইব যে সংস্কৃত হইতে কোনক্রমেই সাক্ষাৎভাবে বাঙ্গালা উৎপন্ন নহে। বাঙ্গালা- ‘তুমি আছ’; সংস্কৃতে ‘যুয়ং স্থ’; কিন্তু প্রাচীন প্রাকৃতে (পালি) ‘তুমহে অচ্ছথ’; মধ্য প্রাকৃতে ও অপভ্রংশে ‘তুমহে অচ্ছই’; প্রাচীন বাংলায় ‘তুমহে আছহ’; মধ্য বাংলায় ‘তেহ্মে বা তুমি আছহ’; আধুনিক বাংলায় ‘তুমি আছ’। ইহা হইতে প্রাচীন ভারতীয় আর্য কথ্য ভাষা বা আদিম প্রাকৃত ‘তুষ্মে অচ্ছথ’ পুনর্গঠিত করা যাইতে পারে। আমরা আদিম প্রাকৃত হইতে বাংলা পর্যন্ত কয়েকটি স্তর দেখিলাম। সুতরাং ‘তুমি আছ’ কিছুতে সংস্কৃত ‘শূয়ং স্থ’ উৎপন্ন হইতে পারে না।”

বাংলা যে সংস্কৃত থেকে স্বতন্ত্র ব্যাকরণের কয়েকটি ঘটনা থেকেই বােঝা যায়। দেখা যাচ্ছে, সংস্কৃত বাক্য গঠনে কয়েকটি অন্তর্গত পদগুলির অবস্থান রদবদল হতে পারে, তাতে বাক্যের অর্থ বদলাবে। আর বাংলার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে বাক্য গঠনে পদের অবস্থান সুনির্দিষ্ট। বাংলায় বিশেষ্যের দ্বিবচন বহুবচনের নিয়ম নেই। সংস্কৃতে বিশেষ্যের দ্বিবচন রয়েছে। সংস্কৃতে বিশেষ্যের লিঙ্গ রয়েছে এবং লিঙ্গের সঙ্গে ক্রিয়া বদলাবে; বাংলায় তেমন নিয়ম নেই। আধুনিক বাংলায় ‘না’ অব্যয়টি ক্রিয়ার পরে বসে, সংস্কৃতে ‘না’ অব্যয়টি বসে ক্রিয়ার আগে, পরে নয়। বাংলা ব্যক্তিগত সর্বনামে আপনি-তুমি-তুই আছে। সংস্কৃতে ‘আপনি’ আর ‘তুমি’।

তবে তার মানে এই নয় যে, সংস্কৃতের আর প্রয়ােজন নেই। কোনও ভাষাই অপাংক্তেয় নয়, সে যতই মৃত হােক। কিন্তু কোনও ‘দেবভাষা’ সংস্কৃতের নামে অতিকথন (যেমন ‘সংস্কৃত ভাষাই পারে দেশকে একত্রে বাধতে”) বন্ধ হওয়া দরকার।

কেউ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য পড়তে চাইলে বা তার উপর গবেষণা করতে চাইলে সংস্কৃত ভাষা বা তার উপর গবেষণা করতে চাইলে সংস্কৃত ভাষা শিখে নিয়েও তা করতে পারেন। সত্যি কথা সংস্কৃত সাহিতের উপর সশ্রদ্ধ গবেষণার কাজ অভারতীয়দের হাতেই মূলত বিকশিত হয়েছে।

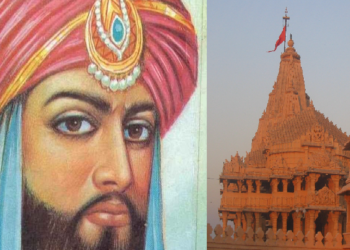

এজন্য সংস্কৃতকে অবশ্যপাঠ্য ভাষা হিসেবে চালু করার উপযােগিতা আর নেই। তাছাড়া অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতিকভাবে এ ভাষার এখন গুরুত্ব কতটুকু? যে গুরুত্ব ছিল দু-তিন হাজার বছর পূর্বে এই ভারতীয় উপমহাদেশে। তখন সংস্কৃত ছিল মূল শ্রেণীর অভিজাতদের ভাষা। সাধারণ মানুষ নানা আঞ্চলিক ভাষায় তাদের মনের ভাব প্রকাশ করতেন। সংস্কৃত সাহিত্যও এক সময়ে এক সুউচ্চ মান ও মর্যাদায় পৌঁছেছিল। কিন্তু সমাজ ও সভ্যতার বিকাশের আনিবার্য নিয়মে মানুষ সহজতর ভাষা অবলম্বন করেছে, সৃষ্টি হয়েছে নানা আঞ্চলিক ভাষার, যাদের মূল উৎস (পালি, মাগধী, বাংলা, হিন্দি, পাঞ্জাবি, মারাঠী) হিসেবে অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কৃত ভাষা একটি ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু আমাদের দেশের যেসব ভাষার (তামিল, তেলেগু, মালয়ালাম, কান্নাড় ইত্যাদি) উৎস আদৌ সংস্কৃত নয়, সেক্ষেত্রে কী হবে? অথচ দেশের জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী সংস্কৃত এই ভাষাভাষীদেরও অবশ্যপাঠ্য করলে, অন্যদের ক্ষেত্রে তার মধ্যে উৎস-ভাষার সঙ্গে পরিচিতি ঘটানাের যতসামান্য উপযোগিতই থাকুক না কেন, তা থাকে না। এই সব ভাষাভাষী ছাএছাত্রীদের ছােটবেলা থেকেই সংস্কৃত পড়া বাধ্যতামূলক করার মধ্যে স্পষ্টতই আছে আর্যভাষা সম্পর্ক-রহিত জনগােষ্ঠীর মধ্যেও প্রাচীন সাহিত্যকে তথা হিন্দুত্ববাদকে শেকড় থেকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা।

তাছাড়া যে ভাষায় একটা দেশ চলে না; একটা পরিবার নিজের মধ্যে কথাবার্তা বলে না; পত্র-পত্রিকা প্রকাশ হয় না; সে ভাষা শিক্ষার যৌক্তিকতা কোথায়? কেন্দ্রীয় সরকার কী জানে না বাস্তব ক্ষেত্রে এই ভাষায় কোনও শিশুপাঠ্য, বিজ্ঞান গ্রন্থ, ইতিহাস বা ভূগােল বই নেই? একে তাে প্রাথমিক বিভাগ থেকে শিশুদের উপর ইংরেজির প্রবল চাপ, তার উপর সংস্কৃত জুড়লে তাে আর কথাই নেই। কিন্তু সংঘ পরিবার যেটা চায়, তা মােটেই সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার মতো নিরীহ প্রশ্নে আবদ্ধ নয়। তা যদি হত তাহলে এ-নিয়ে এত উত্তেজনার কোনও দরকার ছিল না।

বাংলা জনগণের ভাষা, রাজদরবারের নয়। রাজদরবারে চালু ছিল সংস্কৃত, ফারসি, ইংরেজি, এখন ভারতে রয়েছে হিন্দী। পূর্ববঙ্গে চালু করার চেষ্টা হয়েছিল উর্দু। রাজদরবারের ভাষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেই বাংলার উদ্ভব ও বিকাশ। মােহাম্মদ শহীদুল্লাহ এই বিদ্রোহকে অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের জয় বলেছেন। প্রতিদির শ্রেণিস্বার্থ তার বিরােধিতাকে অব্যাহত রেখেছে, সামনা-সামনি যখন পারেনি, তখন কাজ করেছে ভেতর থেকে, অন্তর্ঘাতমূলক পদ্ধতি।

আর্যরা ভারতে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। ব্রাহ্মণেরাই ছিল ঐ উপনিবেশ শক্তির সাংস্কৃতিক মুখপত্র। তারা কিছুতেই চায়নি যে, সাধারণ মানুষ তাদের ভাষা শিখে ফেলুক। ভয় ছিল শিখে ফেললে গুরুমারা বিদ্যা আয়ত্ত করে নেবে। মন্ত্র হারাবে তার রহস্য, ব্রাহ্মণ হারাবে তার কর্তৃত্ব। ক্ষত্রিয়ের যেমন ছিল অস্ত্রবল, দ্বিজ ব্রাহ্মণের তেমনি ছিল বাক্যবল, সেই বলই যদি না থাকে তাহলে রইল কি? শূদ্রের জন্য তথা নীচুতলার মানুষদের জন্য তাই সংস্কৃত শেখা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। শিখলে, শুনলে বা বললে কানে তরল সীসা ঢেলে দেওয়া, মুখের ভিতর লোহার তপ্ত শিক ঢুকিয়ে দেওয়া, জিভ কেটে নেওয়া প্রভৃতি যে সব শাস্তির ব্যবস্থা ছিল তা রােমহর্ষক, প্রায় অবিশ্বাস্য। একই কারণে মুসলিম উর্দু-ঠিকাদারেরা বাংলা ভাষা শিক্ষাকেও এক সময়ে হারাম বলে ফতােয়া দিয়েছিল।

যাইহােক, সংস্কৃত শিক্ষার অধিকার শূদ্রের ছিল না, অ-হিন্দুদেরও নয়। বিশ শতকের প্রথমের দিকে মােহাম্মদ শহীদুল্লাহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়তে চেয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় রাজি ছিল, কিন্তু আপত্তি করলেন একজন সংস্কৃত পন্ডিত, যিনি বেদ-উপনিষদ পড়াতেন। কোনও ম্লেচ্ছাকে তিনি বেদ-উপনিষদ পড়াবেন না, কিছুতেই না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদুল্লাহর সংস্কৃত পড়া হয়নি। ‘The Bengalee’ পত্রিকার সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি অবশ্য এতে রেগে তার পত্রিকায় প্রস্তাব করেছিলেন যে, ওই পণ্ডিতকে গঙ্গার পবিত্র জলে নিক্ষেপ করা হােক। তাতে কাজ হয়নি, উপাচার্য আশুতােষ মুখার্জির চেষ্টাতেও কাজ হয়নি। তবে শহীদুল্লাহ সংস্কৃত পড়েছিলেন ঠিকই, তবে সেটা বাংলায় সম্ভব হয়নি, সম্ভব হয়েছিল জার্মানীতে গিয়ে। এমনকি ইংরেজ কর্মচারীদেরও প্রথমের দিকে সংস্কৃত শেখাতে আগ্রহ দেখানাে হয়নি। জওহরলাল নেহেরু তাঁর ‘The Discovery of India’ বইতে স্মরণ করেছেন যে, স্যার উইলিয়াম জোন্স (১৭৪৬-১৭৯৪), পরে যিনি ভারতবিদ হিসেবে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যকে ইউরােপে পরিচিত করতে অত্যন্ত জরুরি ভূমিকা গ্রহণ করেন, কলকাতা হাইকোর্টের একজন বিচারপতি হওয়া সত্ত্বেও তিনি সংস্কৃত শেখার ব্যাপারে প্রথমে সুবিধা করতে পারেননি। বিচিত্র ও কঠোর শর্তে এক পন্ডিতের কাছে উইলিয়াম জোন্স সংস্কৃত শিক্ষা করেছিলেন। আর এই জোন্সের উদ্যোগেই কলকাতায় ‘এশিয়াটিক সােসাইটি’র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় ১৭১৮ সালে।

‘নবজাগরণ’ অ্যান্ড্রোয়েড অ্যাপ্লিকেশনটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

‘নবজাগরণ’ এর টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

‘নবজাগরণ’ এর ফেসবুক পেজে লাইক করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

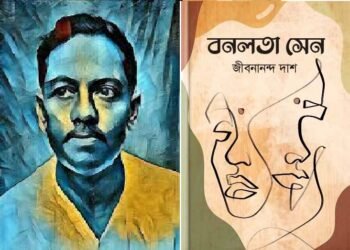

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা