জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক—উনিশ শতকের লেখকদের প্রায় সবাই বিষয়বস্তুর জন্য দ্বারস্থ হয়েছেন ইতিহাসের। তখন কন্টার, স্টুয়ার্ট, জেমস টেড প্রমুখের ইতিহাস গ্রন্থ বাঙালি লেখক-পাঠক সমাজে বিশেষ জনপ্রিয়। প্রকৃতপক্ষ এইসব ইতিহাস গ্রন্থে ইতিহাসের চেয়েও বেশি ছিল লেখকদের ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ। বাঙালি লেখকবৃন্দ তাদের ব্যক্তিগত মানস-প্রবণতার অনুসরণেই কেউ গ্রহণ করেছেন কন্টার আর কেউ বা জেমস টড। যেমন ভূদেব মুখােপাধ্যায় হিন্দু কলেজের ছাত্র থাকাকালে এক ইংরেজ শিক্ষকের হিন্দুদের স্বদেশানুরাগ নেই এমন উক্তিতে যারপরনাই ব্যথিত হন। এখানেই নিহিত ছিল তাঁর স্বদেশানুরাগের ভিত্তি যার প্রেরণা এই লেখকের পরবর্তীকালের সাহিত্যচর্চায় প্রভাব ফেলে। এজন্যই তিনি কন্টারের ‘দ্য মারহাট্টা চিফ’ গ্রন্থের শিবাজী চরিত্রের একনিষ্ঠ স্বদেশানুরাগের প্রাবল্য দ্বারা আকৃষ্ট হন এবং তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিষয় হিসেবে বেছে নেন কন্টারের ইতিহাস গ্রন্থ।

অনুরূপভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের মানস অভিরুচি তাঁকে টডের ইতিহাস গ্রন্থ অনুসরণের প্রেরণা দিয়েছে। টডের গ্রন্থে আছে রাজপুত জাতির বীরত্ব গাথা। রাজপুত জাতি শুধুমাত্র হিন্দুধর্মাবলম্বী বলেই অন্যান্য স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও তার কাছে আদৃত। বঙ্কিমচন্দ্রের তীর স্বজাতি প্রেমই হিন্দুদের মহিমা কীর্তনের অনুষঙ্গে মুসলমানদের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়েছিল। তিনি জাতীয়তার প্রণে বাঙ্গালিত্বের চেয়েও হিন্দুত্বের ধারণাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন অধিক—

‘When the creative writers of the country who were Hindus were on the looked for the past glories of the nation they insinetively turned to Rajput Maharatta and Sikh history in which examples of Hindu chivalry and heroism were to be found in abundance… There they learned how Hindus and Muhammadans fought for political supremacy nand retold the stories through their creative imagination.’

সাহিত্যে হিন্দু সমাজকে সর্বকালের আদর্শ হিসেবে তুলে ধরে এবং মুসলমানদের অপমানের চূড়ান্ত করে বঙ্কিমচন্দ্র সেকালে উদারনৈতিক সর্বভারতীয় চেতনা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এক বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিলেন। ইংরেজ শাসকের ‘ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল’ নীতির সমর্থন তার রচনায় প্রকটভাবেই প্রতিফলিত হয়, যা সমকালের মুসলিম সমাজকে বিরুব্ধ করে তুলে।

এ বি এম হাবিবুল্লাহ বাংলার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাংস্কৃতিক বৈষম্য এবং তার ফলে ইতিহাসের আবহে ‘স্বতন্ত্র ধারা’ সৃষ্টির জন্য হিন্দু লেখকদের ইতিহাস চর্চার বিশেষ প্রবণতাকে দায়ী করেছেন। এ-প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক ‘মিল্লাত’-এর ঈদ সংখ্যায় (১৯৪৮) প্রকাশিত তাঁর বাঙালী মুসলমানের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রবন্ধে তিনি লেখেন—

“বাঙলার ইতিহাসে মুসলমানী আমলকে দেশীয় সাংস্কৃতিক বিবর্তনের এক অধ্যায় মনে না করে, প্রভাবলেশহীন বহিরাগত প্রসঙ্গ বলে যাঁরা মনে করেন, হিন্দুর মধ্যে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, এবং এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আরবেতিহাসে ‘আইয়ামে জাহেলিয়াতে’র মতন, প্রাক-মুসলিম বাঙলাকে মুসলমানেরা স্বীয় ইতিহাসের একীভূত অংশ মনে করেন না। ফলে বাঙালীর ইতিহাসে পরস্পরবিরােধী ঝোঁক ও দ্বিধাগ্রস্ত ট্র্যাডিশনের সৃষ্টি হয়েছে। হিন্দু লিখিত বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস তাই হিন্দুরই সামাজিক ইতিহাস বাঙালীর স্বাধীনতা বা বাঙালীর বীরত্ব মানে বাঙালী হিন্দুরই স্বাধীনতা ও বীরত্ব।”

উদাহরণ দিয়ে বলেছেন—

“কালাপাহাড়ের নিঃসন্দেহ বাঙালীত্ব সত্ত্বেও তার ধর্মান্তর গ্রহণের জন্যই বাঙলার ইতিহাসে তার বীরত্ব ও সমর-কৌশল আসুরিক বর্বরতা রূপেই চিত্রিত হয়। অথচ নৃশংসতায় ও বিধাসঘাতকতায় যার তুলনা মেলা ভার, যাঁর বীরত্ব কাপুরুষের অতর্কিত আক্রমণেরই নামান্তর এবং সম্মুখসমরে একাধিকবার বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করেও আত্মম্ভরিতা ত্যাগ করেন নাই সেই প্রতাপাদিত্য বাঙালীর বীরত্ব ও স্বাধীনতাপ্রিয়তার আদর্শ। সীতারাম রায়ও তাই। অথচ বাঙলার স্বাধীনতার জন্য যারা আজীবন প্রান্তরে প্রান্তরে মােগলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, যাঁরা মুহূর্তের জন্যও বশ্যতা স্বীকার করেননি এবং যারা সব হারিয়েও স্ত্রী-কন্যাকে আগুনে সমর্পণ করে রণাঙ্গ নে মৃত্যুবরণ করেছেন তবু বশ্যতা স্বীকার করেননি, বাঙলার সেই মুসলমান পাঠান সামন্তদের উল্লেখও বাঙালী ইতিহাসলােচনায় হয় না।”

একই প্রসঙ্গে আলােচনায় এবার আমরা মুনীর চৌধুরীর ‘তুলনামূলক সমালােচনা’ (১৯৬৯) বইটির উল্লেখ করতে চাই। বইটির অন্তর্ভূক্ত প্রবন্ধসমূহের মধ্যেকার ভাবাত্মক যােগসূত্রে’র উল্লেখ করতে গিয়ে মুনীর চৌধুরী তার ভূমিকায় লিখেছেন,

“ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে নাট্য সাহিত্যে, হিন্দু পুনর্জাগরণমূলক জাতীয়তাবাদের যে-সঙ্কীর্ণ আদর্শ রূপায়িত হয়েছে, প্রতি প্রবন্ধেই আমরা তার স্বরূপ-বৈচিত্র্য উন্মােচনে মনােযােগী হয়েছি।”

এমনকি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে হিন্দু নাট্যকারদের পুরাতন মনােবৃত্তির কিছু রদবদল’, ‘তারস্বরে হিন্দু-মুসলিম বাণী প্রচার’ ও তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ইতিহাসকে পুনর্গঠিত করার চেষ্টার প্রসঙ্গেও মুনীর চৌধুরীর উক্তি—

“কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, মুসলমান পাঠক, বহিরঙ্গের ঐ উচ্চভাবের মােড়কের অভ্যন্তরে যবনবিরােধী অবজ্ঞা ও ঘৃণাকে প্রত্যক্ষ করে আচ্ছাদিত হয় না। অনেক সময় এ রকমও সন্দেহ হয়েছে যে, এই বিদ্বেষের মূল নাট্যকারের হৃদয়ের এত গভীর তলদেশে প্রােথিত যে হয়ত নাট্যকার নিজেও এ বিষয়ে সম্যকরূপে আত্ম-সচেতন নন। …মুসলমান চরিত্র কেবলমাত্র তখনই শ্ৰদ্ধাৰ্হ হবে যখন সে ইসলাম সম্পর্কে ঔদাসীন্য প্রকাশ করবে, হিন্দুদের অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করবে এবং নিজেদের পূর্বপু(ষ যে এক সময়ে হিন্দু ছিল আর বর্তমানেও ধমনীতে হিন্দুর রক্ত প্রবহমান একথা সবসময়ে স্মরণ রাখবে। আকবর এত প্রশংসা লাভ করেছেন কারণ, নাট্যকারের বিবেচনায়, তিনি ইসলামের সবিশেষ ভক্ত ছিলেন না। রাজপুতগণকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছিলেন এই জন্যই জাহাঙ্গীর মহৎ মহামতি শাজাহান হিন্দু মাতার সন্তান, তাঁর পিতা জাহাঙ্গীরও হিন্দু নারীর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন। ঔরঙ্গজেবের পথে বাংলা নাটকের নায়ক হওয়া বড় কঠিন ছিল।”

এসময়ের বাংলা নাটকগুলােতে ‘হিন্দু জাতীয়তাবাদে’র আদর্শ অত্যন্ত নগ্নভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। হাতে-গােণা গুটিকয়েক বাদ দিয়ে এসব নাটকগুলাের মধ্যে হরলাল রায়-র ‘হেমলতা’ (১৮৭৩) ও ‘বঙ্গের সুখাবসান’ (১৮৭৪), কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়র ‘ভারতে যবন’ (১৮৭৪), হারাণচন্দ্র ঘােষ-এর ‘ভারত দুঃখিনী’ (১৮৭৫), নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘এই কি সেই ভারত’ (১৮৭৫), ‘কুঞ্জবিহারী বসুর ভারত অধীন’ (১৮৭৬), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘পুরুবিক্রম’ (১৮৭৪), ‘সরােজিনী’ (১৮৭৫), ‘অশ্রুমতী’ (১৮৭৯) ও ‘স্বপ্নময়ী’ (১৮৮২), গিরিশচন্দ্র ঘােষের ‘আনন্দ রহাে’ (১৮৮১) ও ‘রাণা প্রতাপ’ (১৯০৪), ডি এল রায়-এর ‘রাণা প্রতাপ সিংহ’ (১৯০৫), ‘দুর্গাদাস’ (১৯০৬) এবং ‘মেবার পতন’ (১৯০৮), ক্ষীরােদ প্রসাদ-এর ‘পদ্মিনী’ (১৯০৬), নিশিকান্ত বসুর ‘বাপ্পা রাও’ (১৯১৪) প্রভৃতি অন্যতম। টডের কল্প-কাহিনীর প্রভাব তীব্রভাবে অনুভূত হওয়ায় এই নাটকগুলিতে জাতীয় সংহতি-বিনষ্টকারী হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার প্রকাশ আমরা স্পষ্টভাবে লক্ষ করি।

নাট্যকার হরলাল রায়-এর ‘বঙ্গের সুখাবসান’ নাটকে ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনাবলীকে যথেচ্ছভাবে বিকৃত করে দেখানাে হয়েছে। তিনি এই নাটকে অবাঙালি হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেনকে দেশপ্রেমিক বীর হিসেবে উপস্থাপিত করতে কুণ্ঠাবােধ করেননি। ওই নাটকে রাজা লক্ষ্মণ সেনের মুখের সংলাপ হচ্ছে,

“বঙ্গভূমির কি রক্ষক নাই, রাজা নাই? যবনেরা জয় পতাকা তুলে, জয় বাদ্যে গগন প্রতিধ্বনিত করবে আর বঙ্গভূমি বিনা বাতাসে শুষ্কপত্রের ন্যায় নিঃশব্দে পতিত হবে এবং কাপুরুষ লাক্ষ্মণ্য সেন। জীবিত থাকবে।…গুরুদেব, লাক্ষ্মণ সেন বৃদ্ধ বটে, ভীরু নয়। যুদ্ধ করবাে।”

কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত অন্যতম দেশাত্মবােধক (?) নাটক হচ্ছে ‘ভারতে যবন’। এই নাটকে ভারতমাতার দুঃখে ভারত সন্তানেরা যবন (মুসলমান) বধ করে স্বাধীনতা (?) অর্জনের জন্য কিভাবে প্রচেষ্টা করছে তা-ই উপস্থাপিত করা হয়েছে। নাট্যকারের লিখিত বক্তব্য হচ্ছে—“স্বাধীনতা সম কি আছে আর? পামর যবনে করি কি ভয়?” একদিকে যবনদের হিন্দু মন্দির ধ্বংস, হিন্দু পীড়ন ও ‘আল্লা হাে আকবর’ ধ্বনিসহ লুণ্ঠনের বর্ণনা, অপরদিকে হর হর বােম হর হর/যবন বিনাশে হও অগ্রসর স্লোগান—সবমিলিয়ে মনে হয় যেন স্বাধীনতার আকাঙ্খকে ছাপিয়ে মুসলিম বিদ্বেষ প্রচারই নাটকের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। গবেষক প্রভাতকুমার ভট্টাচার্যের মতে, এই কারণেই বােধহয় কিরণচন্দ্রের পূর্ববর্তী নাটক ‘ভারতমাতা জাতীয় নাট্যশালায় অভিনীত হয়ে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও ভারতে যবন’ অভিনয়-সাফল্য লাভ করেনি। অর্থাৎ ঐক্য প্রয়াসী ভদ্রলােকদের কাছে এতটা মুসলিম বিদ্বেষ রুচিকর মনে হয়নি।

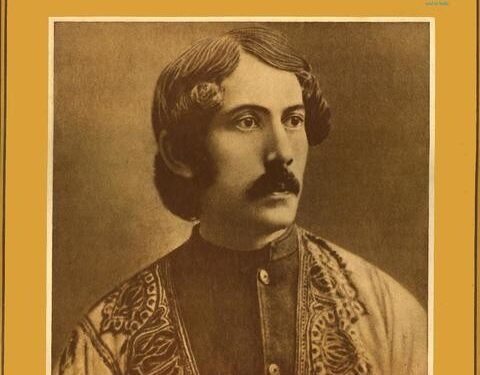

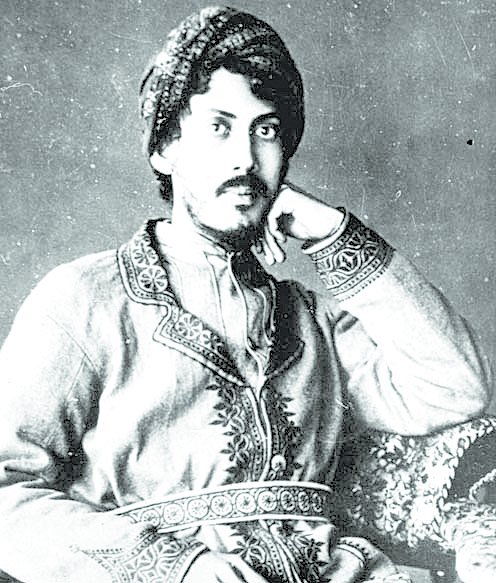

জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের সন্তান প্রখ্যাত নাট্যকার ও সমাজ সংস্কারক এবং হিন্দুমেলার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪৯-১৯২৫) কর্মকাণ্ড ও মন-মানসিকতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এর চারটি নাটকের মধ্যে প্রথমটিতে (পুরুবিক্রম’) মুসলমান-পূর্ব যুগের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে—আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে রাজা পুরুর লড়াইয়ের শৌর্যবীর্যের ঘটনা এবং শেষ তিনখানিতে (সরােজিনী, অশ্রুমতী, স্বপ্নময়ী) গৃহীত হয়েছে মুসলিম আমলের কাহিনি। কোনও নাটকেই ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষের ইতিহাস সরাসরি গ্রহণ করা হয়নি। ‘সরােজিনী’তে মেবারের রাজা লক্ষ্মণ সিংহের স্বাধীনতা সংগ্রাম—পাঠানরাজ আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে, ‘অশ্রুমতী’তে মুঘল সম্রাট আকবরের সঙ্গে প্রতাপ সিংহের সংগ্রাম ও ‘স্বপ্নময়ী’তে শুভ সিংহের যে বিদ্রোহ তা মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে। এই নাটকগুলিতে মধ্যযুগীয় হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের উত্তেজক বর্ণনা আমরা দেখতে পাই।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর রচিত ঐতিহাসিক নাটকগুলােতে তথ্য বিকৃত করেছেন এবং সুস্পষ্টভাবে তার ভূমিকার সমর্থনে সাফাই গেয়েছেন। পরবর্তীকালে তিনি কলকাতার বড়বাজার লাইব্রেরীর অবৈতনিক সম্পাদক কেশবপ্রসাদ মিত্রকে লিখিত এক পত্রে এসব ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

“ইহা বুঝা উচিত, নাটক ও ইতিহাস এক জিনিস নহে। কোনও দেশের কোনও নাটকেই ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে রচিত হয় না।”

অর্থাৎ এ কথা বললে অন্যায় হবে না যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সজ্ঞানে ইতিহাসভিত্তিক তথ্য বিকৃত করেছেন। স্বীয় নাটকের প্রয়ােজনে তিনি যথেচ্ছভাবে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলাে ব্যবহার করেছেন এবং প্রায়ই কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। তার লিখিত নাটকগুলাের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ই হচ্ছে হিন্দু রাজাদের বীর্যবত্তা। আর এই বীর্যবত্তা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি যে শুধু ইতিহাস বিকৃত করেছেন তা-ই নয়, তাঁর লেখনী অবলীলাক্রমে মুসলিম বিদ্বেষে ভরপুর হয়েছে। তাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত নাটকগুলােতে যে জাতীয়তাবােধ (?) রয়েছে তার মধ্যে প্রকটভাবে হিন্দুপ্রবণতা বিদ্যমান।

মুসলমান-পূর্ব যুগের কাহিনী নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে নাটকখানি লিখেছেন সেখানে তাে বটেই, মুসলমান আমলের বিষয়বস্তু নিয়ে লিখিত নাটকেরও মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিন্দু রাজাদের বীর্যবত্তা। আর এই নাটকগুলিতে যে দেশাত্ববােধ বা জাতীয়তাবােধ রয়েছে তার মধ্যে হিন্দু প্রবণতা লক্ষণীয়।

(২)

জাতীয়তাবাদের প্রণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। কেননা, এই উপমহাদেশের অর্থাৎ ভারতবাসীর অখন্ড জাতীয়তাবােধ সম্পর্কে তিনি শেষ পর্যন্ত সংশয় প্রকাশ করে গেছেন। ‘ভারতবর্ষীয়দিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতা’ নিবন্ধে তিনি লিখেছেন,

“প্রশ্ন উঠিতে পারে, ভারতবর্ষীয়দিগকে একটি সমগ্র জাতি বলা যায় কি না? ভারতবর্ষীয় বলিলে ভারতবাসী মুসলমান ও খৃষ্টান তাহার অন্তর্ভুক্ত হয় কি না? যদি তাহাদিগকে ছাড়িয়া শুধু হিন্দু জাতিকেই ধরা যায়—তাহা হইলেও এক্ষণে হিন্দুদিগের যেরূপ অবস্থা, তাহাদিগকে কি এক জাতি বলিয়া মনে হয়?”

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃঢ় ধারণা ছিল যে, হিন্দু-প্রবণতার ফলেই জনগণের হৃদয়ে দেশাত্মবােধ জাগ্রত হবে এবং জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে। ‘সরােজিনী’ হচ্ছে প্রথম নাটক যেখানে হিন্দু মুসলিম প্রসঙ্গ প্রথম উত্থাপিত হল। নাটকের মূল দ্বন্দ্ব অবশ্য হিন্দুমুসলমানের দ্বন্দ্ব নয়, মূল দ্বন্দ্ব উদ্বেলিত হয়েছে রাজার হৃদয়ে। তবুও মুসলিমদের সম্বন্ধে এমন মন্তব্য আছে যেটা মােটেই বাঞ্ছনীয় ছিল না। উনিশ শতকের শেষভাগের সবচেয়ে জনপ্রিয় এই নাটকের সংলাপের নমুনা হচ্ছে—

“সরােজিনী ।। মা চতুর্ভূজা! যাদের জন্য পিতার আজ এরূপ বিষম ভাবনা হয়েছে, সেই দুষ্ট মুসলমানদের শীঘ্র নিপাত কর!

লক্ষ্মণ ।। বৎসে ! মুসলমানদের নিপাত সহজে হবার নয়। তার পূর্বে অশ্রুপাত করতে হবে।”

স্মর্তব্য যে, হিন্দু সম্পর্কে মুসলমানের আক্রোশও তিনি উৰ্ঘাটন করেছেন। ৩/২ দৃশ্যে ফতেউল্লা বলে, “মুই বাদশা হলি তাে আগে এই হ্যাদু ব্যাটাদের কুটি কুটি করে জবাই করি …”

নাটকের অন্যতম চরিত্র রােশেনারা। আর মােনিয়া নাটকের অন্য এক চরিত্র, সে রােশেনারার সখী—মুসলমান নারী সে। নিজের ধর্মের প্রতি প্রীতি তাঁর চরিত্রের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। পাশাপাশি মুসলিম বলে হিন্দুরা তাদের যে ঘৃণা করে এই বােধ তাঁর মধ্যে বিদ্যমান। বিজয় সিংহের বন্দিনী ও লক্ষ্মণ সিংহের কন্যা সরােজিনীর আশ্রিতা মােনিয়া মনে করে— “রাজকুমারী আমাদের ভালবাসেন বলে, কেউ আমাদের মুসলমান বলে ঘৃণা কত্তেও সাহস পায় না, বরং সকলিই আমাদের আদর করে।”

তাছাড়া সরােজিনী নাটকের অন্যতম চরিত্র আলাউদ্দিন। এই চরিত্রটি মুসলিম চরিত্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। ইতিহাসের আলাউদ্দিন ছিলেন দিগ্বিজয়ী বীর। তিনি আলেকজান্ডারের মতাে বিশ্ব জয়ের স্বপ্ন দেখতেন। ভারতবর্ষে বহু রাজ্য জয় করেন। নাটকে আলাউদ্দিনের প্রকৃত চরিত্রে আলােকপাত করা হয়নি। বরং আলাউদ্দিনের পদ্মিনী সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীর দ্বারা নাট্যকার বেশি প্রভাবিত।

(৩)

‘সরােজিনী নাটক সম্বন্ধে উপসংহারে এ-মন্তব্য করা চলে যে, আদর্শ প্রচার একান্তভাবে প্রকট না হলেও এবং চরিত্র সৃষ্টির প্রয়াস থাকা সত্ত্বেও নাট্যকার শেষরক্ষা করতে পারেননি। এখানে স্বজাতীয় আদর্শ প্রচার অপেক্ষা বিজাতীয় ঘৃণা ও বিদ্বেষ উদ্রেকই মুখ্য ভাবরূপ পেয়েছে। এই অপপ্রচারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে ‘পুরুবিক্রম’ অপেক্ষা ‘সরােজিনী’ নাটক অপকৃষ্ট সৃষ্টি। ‘পুরুবিক্রম’-এর যবন মুসলমান নয়, গ্রীক-দেশবাসী। সুতরাং পুরুরাজের কাহিনি জাতিধর্ম নির্বিশেষে ভারতবর্ষীয় মাত্রেরই অন্তর স্পর্শ করেছিল। কিন্তু সরােজিনী নাটক প্রকাশ্যে ইসলাম-বিদ্বেষ প্রচার করল। পরধর্ম অসহিষ্ণুতা সভ্যরুচি বিগহিত। এখানেই পুনরুক্তি করে বলা যায় যে, প্রচারধর্মী সৃষ্টি অতিরঞ্জন ও একদেশদর্শী হয়। এই উভয়বিধ দোষ-ত্রুটি থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি। এখানে নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মানুষ জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে পরাভূত হেয় প্রতিপন্ন করেছেন।

‘সরােজিনী’ নাটকের মতাে ‘অশ্রুমতী’ নাটকেও জেমস টড-এর ‘রাজস্থান’ থেকে কাহিনি গৃহীত হয়েছে। নাটকের সূচনায় নাট্যকার তার নাটকীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেন—

“There is not a pass in the Alpine Aravalli that is not Sanctified by some deed of Protap, some brilliant victory or often more glorious defeat. Haldighat is the Thermopoylee of Mewar, the field of Dewer her Marathan.’

অতীত ভারতের গৌরবময় বীরত্বগাথাকেই তিনি সেকালের ভারতবাসীর অন্তরে স্বাধীনতা লাভের কামনা ও আশা-আকাঙ্খায় উদ্দীপ্ত করবার উদ্দেশ্যে প্রচারিত করেন। বীর প্রতাপ সিংহের দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ যাতে প্রতিটি ভারতবাসীর অন্তরে দেশের জন্য আত্মানুভূতির বাসনা জাগরিত করে, তাই ছিল নাট্যকারের ঐকান্তিক কামনা।

এই যে দেশাত্ববােধের নব-জাগরণ, এটা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি ভারতবাসীর পক্ষে প্রযােজ্য হল না। স্পষ্টত বলতে গেলে, এ-জাগরণকে হিন্দুধর্মের পুনরুস্থান বলা চলে। কারণ ‘হিন্দুমেলা’র প্রকৃত উদ্দেশ্য জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্ববােধ প্রচার হলেও হিন্দুধর্মের শৌর্য-বীর্যের পুনরুত্থানই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। হিন্দুর মনে স্বদেশপ্রেম, স্বজাতি ও স্বধর্মপ্রেম জাগিয়ে তুলবার আশায় হিন্দু-মুসলমান সংগ্রামের ইতিহাসকে বিষয়বস্তু স্বরূপ গ্রহণ করা হল। ফলে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী এক দেশবাসীর মনে রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও জাতীয়তাবােধ জাগিয়ে তােলা দূরে থাকুক, আত্মবিদ্বেষ ঘনীভূত হয়ে এল। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’, ‘সীতারাম’, ‘রাজসিংহ’ ইত্যাদির সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকগুলােও একই উদ্দেশ্যপ্রণােদিত বলে মনে হল। প্রতিক্রিয়া যে হয়নি তা নয়, মুহাম্মদ ইদ্রিশ আলির ‘বঙ্কিম-দুহিতা’ও (১৯১৭) সেদিনের শিক্ষিত মুসলমানের কাছ থেকে জবাবস্বরূপ পাওয়া গিয়েছিল। অবশ্য এ-কথা ঠিক যে, ধর্মীয় বিদ্বেষ প্রচার করে ভারতকে খণ্ড-ছিন্ন করবার মতাে হীন অথবা দীন অন্তরের অধিকারী তাঁরা ছিলেন না এবং হিন্দুজাগৃতি সেদিন ভারতীয় জাগৃতি অর্থেই তারা ব্যবহার করেছিলেন। তবুও হিন্দু-মুসলিম সংগ্রামের চিত্র অঙ্কিত করে মুসলিমকে হেয় প্রতিপন্ন করায় তাদের শিল্পীসত্তা যে অবমানিত হয়েছিল, সে-বিষয়ে আজ আর সন্দেহের অবকাশ নেই।

প্রকাশ্যে ইংরেজ রাজ-সরকারকে বিরুদ্ধ পক্ষে নির্বাচন করে দেশপ্রেম প্রচারের মতাে মনােবল বা হৃদয়বল সেদিনের অধিকাংশ বাঙালিরই ছিল না বলেই তারা যবনকে প্রতিপক্ষরূপে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই হৃদয় দৌর্বল্যের মূল্যও তাদের দিতে হল। যে উদ্দেশ্য নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন, তা পূর্ণ সার্থকতার গৌরব লাভে বঞ্চিত হল।

‘অশ্রুমতী’ নাটকে মুসলিম-বিদ্বেষ প্রচারিত হয়েছে। অশুমতীর শিক্ষা দান সম্পর্কে প্রতাপ বলেছেন,

“মহিষি, তুমি ওদের ভাল করে শিখিও যেসব গাথাতে রাজপুত বীরত্বের গুণকীর্তন ও মুসলমানদের নিন্দাবাদ আছে, সেইসব গাথা ওর কণ্ঠস্থ করিয়ে দিও।”

কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠিক মুসলিম বিরােধী ছিলেন না। ‘অশ্রুমতী’ নাটকে পাই মুঘল রাজপুত্র সেলিমের সঙ্গে রাণা প্রতাপসিংহের কন্যা অশ্রুমতীর প্রেমের কাহিনী। অশ্রুমতী বলে, “আমি রাজপুত জানিনে, মুসলমানও জানিনে—আমার হৃদয় যাকে চায়, তাকেই জানি।” এমন বক্তব্য নিয়ে রক্ষণশীল হিন্দুরা সে-সময়ে ভীষণভাবে আহত হয়েছিলেন এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে বহু আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে, প্রতাপের মুখে পূর্বোক্ত সংলাপ যােজনায় প্রতাপ-চরিত্রকে তার মহান গৌরব থেকে বঞ্চিত করেছে। প্রসঙ্গ ক্রমে ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন—

“শরৎ ঘােষ মহাশয়ের মৃত্যুর পর ‘বেঙ্গল থিয়েটারে’ তাহার সম্মান-রজনী উপলক্ষে ‘অশুমতী’ নাটক অভিনীত হয় এবং অনুরুদ্ধ হইয়া গিরিশচন্দ্র প্রতাপ সিংহের ভূমিকায় নামেন। দুই এক অঙ্ক পরে তিনি চলিয়া যান। কিন্তু হঠাৎ এইরূপ চলিয়া যাওয়ার কারণ কেহ নির্ধারণ করিতে পারে না। কয়েকজন খুঁজিয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলে বলিলেন, “আগে যদি ঘুণাক্ষরে জানতাম যে, প্রতাপ সিংহের কন্যা সেলিমের অনুরাগিণী তবে কি এ অভিনয়ে সম্মতি দিই?”

এর থেকে আমরা এ-সত্যে উপনীত হই যে, ‘অশ্রুমতী’ নাটকের কাহিনী পরিকল্পনা হিন্দুর জাতীয় চরিত্রের ভাবানুভূতিকেও আঘাত করেছিল। ঐতিহাসিক নাট্যকারের দায়িত্বজ্ঞান যথেষ্ট থাকা প্রয়ােজন, কারণ ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠা বজায় রাখা যেমন কর্তব্য, তেমনি ঐতিহাসিক সত্য-জড়িত গণ-অনুভূতিকে লঙঘন করে তাদের অন্তরে আঘাত করার অধিকার নাট্যকারের নেই। সুতরাং ‘অশ্রুমতী’র অবাস্তব আদর্শচ্যুত চরিত্র পরিকল্পনা হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই জাতীয়তা ও ধর্মীয় বােধকে রুগ্ন করেছে। প্রতাপের মুখ থেকে নাট্যকার দেশপ্রেম প্রচার করেছেন—

“কি মানসিংহ তুমি, তুমি আমার অহঙ্কার চূর্ণ করবে! সর্বলােক পূজনীয় রামচন্দ্রের অকলঙ্কিত রক্ত যে ধমনীতে বহমান তার অহঙ্কার চুর্ণ করা কি দাসব্রতে রত পতিত মানভ্রষ্ট মানসিংহের কর্ম।”

অন্যত্র যুদ্ধক্ষেত্রে ঝালাপাতি মান্নাকে বলেছেন, “না ঝালা, ছত্র উদ্যত থাক—আমি চাই যে, এই চিহ্ন দেখে মানসিংহ আমার কাছে আসে—যদি সে কাপুরুষ না হয়, অবশ্যই আসবে, চল, চল যেখানে মানসিংহ সেখানে চল।”

এখানে প্রতাপচরিত্রে সমগ্র রাজপুত জাতির বৈশিষ্ট্য আরােপ করে নাট্যকার শিল্প-রুচির পরিচয় দিয়েছেন।

নাটকের দ্বিতীয় চরিত্রে সেলিম আদর্শ পুরুষ। সেলিম-চরিত্রের ঔদার্য, মহত্ত্ব, বীরত্ব প্রভৃতি গুণ দেখে একথাও বলা যায় যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হৃদয় সাম্প্রদায়িকতামুক্ত ছিল। নায়িকা অশ্রুমতী বিংশ শতাব্দীর অতি আধুনিকারূপে চিত্রিত হয়েছেন। হয়ত রাজপুত রমণীরা কিছুটা কঠোর, কঠিন এবং সহজ-স্বচ্ছন্দ স্বভাবের অধিকারিণী ছিলেন, তবুও ভারতীয় নারীর রমণীয় কমনীয়তা ও লজ্জাশীলতা অশ্রুমতীকে স্পর্শ করতে পারেনি। অশ্রুমতী-চরিত্র-সৃষ্টিও তাই সামঞ্জস্য রক্ষা করে সার্থকতা লাভে অক্ষম হয়েছে।

‘অশ্রুমতী’ নাটক রচনার পর বহুদিন পর্যন্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর কোনাে প্রচারধর্মী নাটক রচনা করেননি। স্বয়ং নাট্যকারই তার কারণ উল্লেখ করেছেন—

“ইহার কিছুদিন পরে গিরিশবাবু যখন নাটক লিখিতে লাগিলেন, তখন আমরা ক্রমশ হটিয়া পড়িতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে গিরিশবাবুর অসামান্য প্রতিভা নাট্য-সাহিত্যে একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করিল। আমিও নাটক রচনা যােগ্যতর ব্যক্তির হস্তে ছাড়িয়া দিয়া সাহিত্য-সেবার অন্য পন্থা অবলম্বন করিলাম।”

অবশ্য এ-উক্তির কয়েক বৎসর পরে পুনরায় তিনি ঐ একই উদ্দেশ্যপ্রণােদিত হয়ে নাটক রচনা করেন। জাতীয় জাগরণের উদ্দেশ্যে স্বপ্নময়ী’র রূপায়ণ। ‘স্বপ্নময়ী’ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ব্যর্থতম সৃষ্টি। যে ঐতিহাসিক কাহিনীকে অবলম্বন করে এই নাটক রচিত হয়েছে, তার বিষয়বস্তুর সত্যনিষ্ঠা থেকেও নাট্যকার বিচ্যুত হয়েছেন। তা ছাড়া স্পষ্টতঃই এ-নাটকে নাট্যকার পরধর্ম অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন।

(৪)

‘স্বপ্নময়ী’ নাটকে কাহিনি যেভাবে সাজানাে হয়েছে তাতে দেশাত্মবােধ জাগ্রত করার অবকাশ ছিল কম। এতে যা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। অত্যাচারী শুধু রাজশক্তি নয়, গােটা মুসলমান সমাজই। স্বপ্নময়ী বলছেন—

“…দেবমন্দির সকল চূর্ণ চূর্ণ করিতেছে ম্লেচ্ছ পদাঘাতে, বেদমন্ত্র ধর্ম কর্ম করিতেছে লােপ গােহত্যা নির্ভয়ে করে রাজপথে মাঝে।”

কিংবা সূরজমলের বক্তব্য—

“যেখানে মুসলমান থাকে সেখানকার বাতাসও যেন আমার বিষতুল্য বােধ হয়।”

“বিধর্মী ঔরঙ্গজীব হিন্দুদিগকে নানা দিক হইতে উৎপীড়ন করিতেছেন, এই জন্য তাহার বিরুদ্ধে শুভসিংহের বিদ্রোহ। অতএব ধর্ম ইহার লক্ষ্য, দেশ ইহার লক্ষ্য নহে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে হিন্দুমেলার ভিতর দিয়া যে দেশাত্মবােধের উন্মেষ হইয়াছিল, তাহা এই সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল না …জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই নাটকখানির মধ্যে তাহারই পরিচয় পাওয়া যাইবে।”

উল্লেখ্য, ১৮৭৬ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একটি আইন অনুসারে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ‘ভারত সম্রাজ্ঞী’ উপাধি দেওয়া হলে ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড লিটন মহাসমারােহে দিল্লীতে দরবার বসিয়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারতের সম্রাজ্ঞী বলে ঘােষণা করেন। ১৮৭৬ সালেই লর্ড লিটন ‘নাটক নিয়ন্ত্রণ আইন’, ‘অস্ত্র আইন’ এবং ‘ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট’ প্রবর্তন করেন। ফলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিল্লীর দরবারকে উপলক্ষ করে একটা চমৎকার ইংরেজবিরােধী কবিতা রচনা করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ‘স্বপ্নময়ী’ নাটকে এই কবিতাটি শুভ সিংহের কণ্ঠে ব্যবহার করলেন। কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি হল—

“তােমারে শুধাই হিমালয়গিরি,

ভারতে আজি কি সুখের দিন ?

তবে এই সব দাসের দাসেরা,

কিসের হরষে গাইছে গান?

ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘােষণা,

যে গায় গা আমরা গাব না

আমরা গাব না হরষ গান,

এস গাে আমরা যে ক-জন আছি

আমরা ধরিব আরেক তান।”

রবীন্দ্রনাথের এই কবিতায় যেসব জায়গায় ‘ব্রিটিশ’ শব্দ ছিল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেসব জায়গায় দিব্বি ‘মােগল’ শব্দ বসিয়ে স্বীয় সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করলেন (এর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র ‘আনন্দমঠ’-এর পরিমার্জনায় ইংরেজের পরিবর্তে মুসলমানের নাম বসিয়েছিলেন)। প্রভাতকুমার মুখােপাধ্যায়ের মতে,

“রবীন্দ্রনাথের দিল্লীর দরবারের বিরুদ্ধে লিখিত কবিতা অদলবদল করিয়া আশ্রয় পাইল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বপ্নময়ী নাটক।”

‘স্বপ্নময়ী’ নাটকের মূল ঘটনা শুভ সিংহের বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে কল্পিত। এখানে মুসলমান চরিত্র ও সমাজ পরিবেশ সৃষ্টির অবকাশ অধিক মাত্রায় রচনা করেননি লেখক। মাত্র দুটি মুসলমান চরিত্র এই নাটকে ব্যবহৃত। আফগান সর্দার রহিম খাঁ ও তার স্ত্রী জেহেনা। ইতিহাসের রহিম খাঁ থেকে নাটকের রহিম খাঁর দুস্তর পার্থক্য বর্তমান। রহিম তার কার্যাবলীর উদ্দেশ্যময়তা ব্যক্তি করে এইভাবে—

“জগৎ রায়কে যদি ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখতে পারি তাহলে আর আমাদের সঙ্গে কে পারে? শুভ সিংহের দল ক্রমেই পুষ্ট হয়ে উঠেছে। হিন্দু বেটাদের সঙ্গে এখন যােগ দি, তারপর আমার মতলব সিদ্ধ করব।”

এই রহিম খাঁ মতলব সিদ্ধ করার জন্য নিজের স্ত্রী জেহেনাকেও কাজে লাগায়। জগৎ রায়কে মদ ধরিয়েছে সে। অতঃপর নিজের স্ত্রীকে জগৎ রায়ের বাড়িতে পাঠাতে শুরু করে জগৎ রায়ের দাম্পত্যজীবনে অশান্তি সৃষ্টির জন্য।

জেহেনা চরিত্রের আলােচনা প্রসঙ্গে আর একটা কথা ভাবতে হয়। নাট্যকার হিন্দু এবং মুসলমান সম্পর্কের ব্যাপারে কিছুটা পরস্পর বিরােধী জটিলতার সৃষ্টি করেছেন। জেহেনা মুসলমানী। যদিও নাটকে রহিম খাঁর স্ত্রীর পরিচয় ব্যতীত আর কোনাে ইসলামিক পরিচয় তার নেই, তবু তার সঙ্গে সখীত্ব করা ও তাকে বাড়িতে বসানাে নিয়ে সুমতির কোনাে রকম সংকোচ দ্বিধা বা আত্মদ্বন্দ্বের চিত্র উপস্থিত নেই। জেহেনা ও সুমতির সই পাতানাে দৃশ্যাবলীর মধ্যে অনেকটা উনবিংশ শতকের উচ্চ হিন্দু সমাজের মহিলা মহলেরই স্বরূপ ফুটে ওঠে। কিন্তু জেহেনা ও জগতের আলােচনায় মুসলমানী জেহেনার প্রতি সুমতির গােপন ঘৃণার সংবাদ হঠাৎ ব্যক্ত হয়েছে। জেহেনা জগৎকে বলেছে—

“আবার যখন তিনি শুনবেন একজন মুসলমানিকে আপনি আশ্রয় দিয়েছেন, তাহলে কি আর রক্ত থাকবে।”

কিন্তু সুমতির আপত্তিটা কেবল কি জেহেনা মুসলমান বলে দেখা দেবে? তার দাম্পত্য জীবনের শান্তিভঙ্গকারী বলে নয়? অবশ্য নাটকে সুমতি একবারও জেহেনার মুসলমানত্ব প্রসঙ্গে কথা বলেনি। বরং জগৎকেই বলতে শােনা যায় আমার কুল যাক, মান যাক, জাত যাক, সব যাক…তােমাকে আমি কিছুতে ছাড়তে পারবাে না। তবে প্রথম থেকে শেষাবধি জেহেনার মতাে আত্মবিচার বর্জিতা ‘নিপাট চরিত্রহীনা’ বাংলা সাহিত্যে খুব কমই সৃষ্টি হয়েছে। বিবাহিতা হয়েও স্বামীর প্রতি তার বিন্দুমাত্র ভালবাসা নেই, নারীর স্বাভাবিক মাতৃত্ববােধ যা স্নেহে-মমতায়-করুণায় প্রকাশিত হয় তা তার চরিত্রে অনুপস্থিত। জগৎ রায়ের প্রতি তার আসক্তিও কপট এবং ছলনাময়। জীবনের বৈধ কিংবা অবৈধ কোনাে সম্পর্ক ও কোনাে কাজটাকেই সে আন্তরিকভাবে পালন করে না। এই যুক্তিহীন অসংগতিই জেহেনা চরিত্র সৃষ্টির অন্তর্নিহিত দুর্বলতা। আর অবশ্যই এক্ষেত্রে নাট্যকারের উদ্দেশ্যমূলক মানসিকতার পরিচয় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান।

তথ্যসূত্রঃ

- ১. প্রণবরঞ্জন ঘােষ, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর সমাজ ও সাহিত্য, কলকাতা, ১৩৭৫, পৃ. ২১১।

- ২. কালিকারঞ্জন কানুনগাে, রাজস্থানের কাহিনী, মিত্র ও ঘােষ পাবলিশার্স, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ, ১৪১৭, পৃ. ২।

- ৩. পি আর সেন, ওয়েস্টার্ণ ইনফ্লুয়েন্স ইন বেঙ্গল লিটারেচার, ১৯৬০, পৃ.২৫।

- ৪. এ বি এম হাবিবুল্লাহ, সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ১৬৮।

- ৫. আনিসুজ্জামান সম্পাদিত, মুনির চৌধুরী রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪, পৃ. ১৯৩।

- ৬. প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, বাংলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, ১৩৮৫, পৃ. ২৮৫-৮৬।

- ৭. জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্য সংগ্রহ, বিভারতী, কলকাতা, ১৯৫৯, পৃ. ১৫৯।

- ৮. হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ১২০।

- ৯. বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ১৫০-৫১।

- ১০. আশুতােষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, এ মুখার্জি অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ৩৩৬।

- ১১. প্রভাতকুমার মুখােপাধ্যায়, ভারতে জাতীয় আন্দোলন, গ্রন্থম, কলকাতা, ১৯৬৫, পৃ. ৮৩।

‘নবজাগরণ’ অ্যান্ড্রোয়েড অ্যাপ্লিকেশনটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

‘নবজাগরণ’ এর টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

‘নবজাগরণ’ এর ফেসবুক পেজে লাইক করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

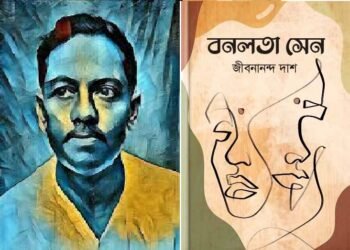

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা