লিখেছেনঃ অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ুম

গোলাপ, বুলবুল, কবি, কবিতা, গল, কাসিদা আর রুবাঈয়াতের দেশ ইরান। বরফঢাকা পর্বতমালা, মনোরম ঝর্ণাধারা, সবুজে ঘেরা উপত্যাকা, ঊষর মরুভূমি আর নীল গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদের দেশ ইরান।

ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইলম-ই-তাসাউফ আর মুসলিম ঐতিহ্যের লালনভূমি ইরানের প্রাচীন নাম পারস্য । দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই দেশটি জাযিরাতুল আরবের পূর্বদিকে অবস্থিত। এর অবস্থান আলবুর্য ও যাগরোস পর্বতমালা আর উত্তর সীমান্তে বিরাট অঞ্চল জুড়ে রয়েছে আলবুর্য পর্বতমালা। ১৮,৩৮৬ ফুট উঁচু দামাবন্দ হচ্ছে ইরানের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। কাস্পিয়ান সাগর উপকূল এলাকা ও খুজিস্তানের সমতল ভূমি এলাকা ইরানের ভূমি গঠনে এক আলাদা ব্যতিক্রম ঘটিয়েছে। ইরানের নদনদীগুলোর মধ্যে শাতিল আরব ইরাকের সাথে এবং আতরেক উত্তর পূর্বে রাশিয়ার সাথে সীমান্তরেখা টেনে দিয়েছে। অন্যান্য নদনদীর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সফীদ, কারুন ইত্যাদি। বেশ কিছু হ্রদও আছে এখানে, যেমন, উত্তর-পশ্চিম ইরানে উরমিয়া। এই হ্রদের আয়তন গ্রীষ্মকালে ১৫০০ বর্গমাইল এবং বসন্তকালে ২,৩০০ বর্গমাইল। ইরানে প্রচুর উর্বর জমি আছে বটে; কিন্তু পানির অভাবে সেগুলো আবাদ করা যায়নি। ক্যাম্পিয়ান সাগর উপকূল অঞ্চল ব্যতীত ইরানের অধিকাংশ অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই কম। এখানে শীতকালে শীতের আধিক্য দেখা যায়। পাহাড়ী অঞ্চলে পর্বতচূড়াগুলো বরফে বরফে একাকার হয়ে যায়। দাত-ই-লুত ও দাতই-কবীর মরুভূমিও ইরান-এর বিস্তার এলাকা উর্বর করে রেখেছে। বালিয়াড়ী ও কঙ্করময় হয়ে রয়েছে দাশত-ই-লুত। দাশত-ই-কবীরকে লবণ-ভরা মরু বললেও অত্যুক্তি হয় না। বসন্তকালে দাশত-ই-কবীরে নেমে আসে পাহাড়ী ঝর্ণাধারা। এ ঝর্ণাধারা দাশত-ই-কবীরের বুকে সৃষ্টি করে লবণভরা ছোট ছোট হ্রদ আর কর্দমাক্ত বিলের। মরুভূমিতে প্রায়শই প্রবল ঝড় ওঠে। মরুভূমির নিকটবর্তী এলাকার লোকদেরকে গ্রীষ্মকালে অসম্ভব গরম পোহাতে হয়।

ইরানের উত্তরে সোভিয়েত রাশিয়া ও কাস্পিয়ান সাগর; দক্ষিণে ওমান উপসাগর ও পারস্য উপসাগর; পশ্চিমে ইরাক; উত্তর পশ্চিম কোণে তুরস্ক এবং পূর্বে আফগানিস্তান ও পাকিস্তান। এর আয়তন ৬,৩৬,২৯৬ বর্গমাইল। (১৬,৪৮,০০৭ বর্গকিমি)। লোকসংখ্যা তিন কোটি আশি লক্ষ একাত্তর হাজার (১৯৮০)। ১৯৯৭ সালের হিসাব অনুযায়ী, ৬,৭৫,৪০,০০২। শতকরা ৯৮ জন মুসলমান। অধিকাংশ লোকের ভাষা ফার্সী। তবে কিছু অঞ্চলে কুর্দী, তুর্কী ভাষা প্রচলিত রয়েছে। আরবীও ব্যাপকভাবে চর্চা হয়। তেল উৎপাদনকারী দেশলোর মধ্যে ইরানের অবস্থান প্রথম সারিতে।

পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন জনপদ এ দেশটি এক অনন্য সভ্যতার ধারক ও বাহক। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বীর যোদ্ধা সাইরাস প্রাচীন পারসীয়া (Parthia) ও মেডিয়া অঞ্চলকে একত্রিত করে একটি শক্তিশালী দেশের পত্তন করেন – উদ্ভব ঘটে পারস্য সাম্রাজ্যের। এর ইরান নামকরণ হয় অনেক পরে (১৯৩৫ খ্রি)। নবগঠিত পারস্য সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন সাইরাস (৫৪৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)। কুরআন মাজীদে বর্ণিত বীর বাদশাহ যুলকারনাইন ও সাইরাস একই ব্যক্তি বলে অনেকেই মনে করেন। (দ্র. মওলানা আবুল কালাম আযাদ : আসহাবুল কাহফ)। যুলকারনাইন সম্পর্কে কুরআন মজীদে সূরা কাহফ-এর ৮৩-৯৮ আয়াতে বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। উক্ত সূরার ৮৪ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে : ‘আমি তাকে (যুলকারনায়নকে)। পৃথিবীতে কর্তৃত্ব এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায় ও পন্থা নির্দেশ করেছিলাম।’

সাইরাসের মৃত্যুর (৫৯৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) পর তাঁর পুত্র কামবীসীয সম্রাট হন। তিনিও পিতার ন্যায় প্রতাপশালী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর যথাক্রমে প্রথম দারিয়ুস (খ্রিস্টপূর্ব ৫২২-৪৮৬), যার্কসঈয সহ প্রতাপশালী বেশ কয়েকজন সম্রাট তাঁদের শাসন ও প্রতাপের জন্য সভ্য দুনীয়ায় অমর হয়ে রয়েছেন। ৩৩৩ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে তৃতীয় দারিয়ুসের রাজত্বকালে কিছু দিনের জন্য পারস্য মেসিডোন-এর রাজা আলেকজাণ্ডারের অধীনস্থ হয়।

ইসলামের অবির্ভাবের পূর্বে এখানে যোরোস্ত্রীয় ধর্মের প্রচলন ছিল। এ ধর্মাবলম্বীদের বলা হত পারসিক। ধর্মগ্রন্থের নাম ছিল যে, আভেস্তা। ধর্ম সম্পর্কে পারসিকগণ দ্বৈত মতবাদ পোষণ করত। তারা মনে করত, আহুরা মাযদা হচ্ছেন মঙ্গলের দেবতা এবং আহুরা মান হচ্ছে অমঙ্গলের দেবতা; এই দুই দেবতা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে। তারা আহুরা মাযদার প্রতীক হিসেবে আগুন পূজা করত।

পারস্য সম্রাট নওশেরওয়ানের রাজত্বকালে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। এই সম্রাট অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। প্রিয় নবী (সাঃ) বলেছিলেন, আমি একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর আমলে জন্মগ্রহণ করেছি। ৬১০ খ্রিস্টাব্দে মহানবী (সাঃ) -এর ওহী লাভের অল্প কিছুকালের মধ্যেই ইসলামের বাণী আরবের বাইরে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। মদীনা শরীফে তাঁর হিজরতের (৬২২ খ্রি.) সাথে সাথে ইসলামের দ্রুত প্রসার ঘটতে থাকে। এ সময়ে পারস্যের ইস্পাহানের অধিবাসী হযরত সালমান ফার্সী (রাঃ) মহানবীর সান্নিধ্যে এসে দীন ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরই পরামর্শে খন্দকের যুদ্ধের (৬২৭ খ্রি) পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ইলম-ই-তাসাউফের অন্যতম প্রধান শিক্ষক হিসাবে তিনি মশহুর। তিনি মহানবী (সাঃ) -এর প্রধান কয়েকজন সাহাবা-ই-কেরামের অন্যতম। ইসলামের খিদমতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য তিনি পারস্যের জাতীয় বীরের মর্যাদা লাভ করেন। হযরত সালমান ফার্সী (রাঃ) ছাড়াও পারস্যবাসী বেশ কয়েকজন ব্যক্তি প্রিয় নবী -এর দরবারে আগমন করেন, যাঁদের মধ্যে অন্যতম দায়লামের হযরত ফিরুন এবং যাহহাক ইবন সুফিয়ান।

হুদায়বিয়ার সন্ধির (৬২৮ খ্রি.) পর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তদানীন্তন বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশের শাসকদের কাছে ইসলামের আহবান জানিয়ে পত্র পাঠান। পারস্যের : সম্রাট দ্বিতীয় খসরু পারভেজ পত্রবাহককে অপমানিত করে—এমনকি পত্রটি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে। এই খবর নবী (সাঃ) -এর দরবারে এলে তিনি বলেন যে, অচিরেই পারস্য সাম্রাজ্য আল্লাহ্ তা’আলা টুকরো টুকরো করে দেবেন। ওদিকে সম্রাট পত্রবাহককে অপমান করে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। পারস্য সাম্রাজ্যভুক্ত আমনের গভর্নর বাযানকে পত্রযোগে হযরত মুহাম্মদকে (সাঃ) এলাকায় গ্রেফতার করে তার রাজধানীতে পাঠাবার নির্দেশনামা পাঠায়। বাযানের প্রতিনিধি মদীনা শরীফে এসে নবী এলাম-কে আদেশ শোনালে, তিনি বললেন : আল্লাহর ইচ্ছায় খসরু তার পুত্রের হাতে নিহত হয়েছে। ঘটনা সত্যসত্যই এরূপ ঘটে। দ্বিতীয় খসরু স্বীয় পুত্রের হাতেই নিহত হয়েছিল। বাযান ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। পারস্য সম্রাটের করদ রাজ্য বাহরাইনের রাজা মুনযর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পূর্ব ঘোষণা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বাস্তবায়িত হয়। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রাঃ)-এর খিলাফত কালে হযরত সা’দ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর সেনাপতিত্বে সংঘটিত কাদিসিয়ার যুদ্ধে পারস্য – সম্রাট ইয়াজদিজর্দ মুসলিম সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করার জন্য একটির পর একটি ব্যর্থ প্রয়াস চালান। অতঃপর ৬৪২ খ্রিস্টাব্দে তেহরানের দক্ষিণে অবস্থিত কুম নামক স্থানে প্রায় দেড় লক্ষ সৈন্যের এক সমাবেশ ঘটিয়ে মুসলিম বাহিনীকে পরাভূত করতে উন্মত্ত হয়ে উঠেন। আলবুর্য পর্বতের পাদদেশে নিহাওয়ান্দ নামক স্থানে মুসলিম মুজাহিদগণ ইয়াজদিজদের বাহিনীর মুকাবিলা করে। এই যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্বে ছিলেন হযরত নূমান ইব্ন মকরান। ভীষণ এক যুদ্ধে পারসিকগণ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। সম্রাট ইয়াজদিজর্দ তাঁর সমস্ত ধনবল ও জনবল নিয়োগ করেও নবোম্মেষিত মুসলিম শক্তিকে প্রতিহত করতে পারেননি। এই যুদ্ধে হয়রত নূমান শহীদ হন। নিহাওয়ান্দের যুদ্ধের মধ্য দিয়েই ইরান ভূখণ্ডে ইসলামের চরম বিজয় ঘটে; যে কারণে ইতিহাসে এই বিজয়কে ‘ফহুল ফতুহ’ বা ‘বিজয়ের বিজয়’ বলা হয়েছে। এরপর ক্রমে ক্রমে পারস্যের কিরমান, সিস্তান, খুরাসান, রায়ী, ইস্পাহান, ফার্স তথা সমগ্র ইরানে ইসলামের বিজয়নিশান উড্ডীন হয়। ইরানবাসীগণ, দলে দলে এসে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেয়।

খুলাফা-ই-রাশেদীনের পরবর্তী খলীফাদ্বয় এবং উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলে ইরান খিলাফতের অধীনে থাকে।

হযরত উমর ফারুক (রাঃ)-এর খিলাফতকালে তদানীন্তন পারস্য কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত হয়, যথা ফার্স, কারমান, খুরাসান, মাকরান, সিজিস্তান ও আযারবাইযান। প্রতিটি প্রদেশে একজন করে ওয়ালী, আমীল, কাযী, কাতিবুদ্দীউয়ান, সাহিবুল বায়তুল মাল প্রমুখ কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। উমাইয়াদের আমলে প্রদেশগুলো নতুনভাবে বিন্যাসিত করা হয়। আযারবাইন, বুখারা, দায়লাম, আল্ রিহাব আল জিবাত, আল আহওয়াজ, ফার্স, কারমান প্রভৃতি কয়েকটি জিলার সমন্বয়ে এক একটি প্রদেশ গঠিত হয়। প্রদেশগুলোতে একজন করে আমীর বা ওয়ালী, আমীল, সাহিবুল খারাজ, কাতিব, সাহিবুল আহদাছ, কাযী নিযুক্ত করা হয়। আব্বাসীয়দের আমলে প্রদেশগুলোকে আরো বিন্যস্ত করা হয়। ইসলামী খিলাফতের অধীনে এসে ক্রমান্বয়ে ইরান উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। আব্বাসীয় খলীফা আল মামুন ইবন হারুন-উর-রশীদ-এর আমলে (৮১৩-৮৩৩ খ্রি) বাগদাদের উপর পারস্য প্রভাব প্রকটভাবে পতিত হয়। এ সময় ইরানের খুরাসান প্রদেশে স্বাধীন তাহিরী শাসন (৮২০-৭২ খ্রি) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাহিরীগণ আর-রাযী ও কিরমান পর্যন্ত শাসন কায়েম করে। তাঁদের পরে সিস্তানের সাফফারীগণ ইরান শাসনের ক্ষমতা হস্তগত করে। (৮৬৭-৯০০ খ্রি)। তারা সিন্ধু পর্যন্ত তাদের শাসন এলাকা বিস্তৃত করে। সাফফারী শাসনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইয়াকুব ইবন লায়স আস্-সাফফার। ৯০০ খ্রিস্টাব্দে সাফফারী শাসনকর্তা উমর ইবন লায়সকে বুখারার আমীর ইসমাঈল সামানী পরাজিত ও বন্দী করে বাগদাদে প্রেরণ করেন এবং নিজে বাগদাদী খিলাফতের অধীনতা ছিন্ন করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সামানীগণ তাদের রাজত্ব ট্রান্সঅক্সিয়া এবং মধ্য ইরান ও আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত করে। তাদের দীর্ঘ শাসন কাল (৮৪২-৯৯৯খ্রি) অনেক ঐতিহ্যমণ্ডিত ছিল। এদিকে কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ অঞ্চল তথা পশ্চিম ইরানে প্রথমে রাজত্ব করে জিয়ারীয়গণ এবং পরে বুয়াইয়াগণ (৯২৮ খ্রি)। পারস্যের সাসানীয় রাজবংশোদ্ভূত আবু সুজা বুয়াইয়াএর নেতৃত্বে বুহাইয়া বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের বাসস্থল ছিল কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত দায়লাম নামক স্থানে। বুয়াইয়াগণ ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ দিকে তাদের শাসন এলাকা বিস্তৃত করতে থাকে এবং ১৩ বছরের মধ্যে ইস্পাহান, শিরাজ খুজিস্তান, কিরমান প্রভৃতি অঞ্চল নিজেদের অধিকারভুক্ত করে। শিরাজ নগরীতে তারা রাজধানী স্থাপন করে। আবু সুজা বুয়াইয়া-এর পুত্র আলী, আহমদ ও হাসান ভ্রাতৃত্ৰয় ৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে উপনীত হন। তদানীন্তন আব্বাসীয় খলীফা মুস্তাকীবিল্লাহ-এর তুর্কী সেনাপতি জিরাক আহমদ বাগদাদ প্রবেশে তাদেরকে বাধা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়ে পলায়ন করেন। খলীফা মুস্তাকফী ভ্রাতৃত্রয়কে যথাক্রমে ইমাজউদ্দৌলা, মুঈজউদ্দৌলা ও রুকুনউদ্দৌলা লকব (উপাধি) প্রদান করে পারস্যের শাসনভার তাদের উপর অর্পণ করেন। আহমদ মঈজদ্দৌলার নাম জুমআর খুাতবায় এবং দেশের মুদ্রায় খলীফার নামের সাথে ব্যবহৃত হয়। বুয়াইয়াগণের শাসনাধীনে কিরমান, সিস্তান, জৌন, রায়ী, তাবারিস্তান, খুরাসান এবং শিরদরিয়ার উপকূল পর্যন্ত মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল চলে আসে। বুয়াইয়াগণের শাসনকাল একশো বছরের অধিক কাল (৯৪৫-১০৫৫ খ্রি) স্থায়ী হয়। ১০৫৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ডিসেম্বর খুরাসানের সলজুক বংশীয় স্বাধীন আমীর তুগরীল বেগ বুয়াইয়া শেষ সুলতান মালিক-রহীমকে পরাজিত করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। বাগদাদের আব্বাসীয় খলীফা আল্ কাইয়ুম বিল্লাহ তুগরীলকে সুলতানুল মুয়াজ্জম লকবে (উপাধিতে) ভূষিত করেন। সলজুকদের বাগদাদের খিলাফতের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তারা খিলাফতকে পবিত্র প্রতিষ্ঠান মনে করতেন। সলজুক সুলতান মালিক শাহ্ (১০৭২–১০৯২ খ্রি) ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ ধার্মিক শাসক। বহু মসজিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, রাস্তা-ঘাট, হজ্জযাত্রীদের জন্য সরাইখানা ইত্যাদি তাঁর আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়। মালিক শাহর উযীরে-আযম ছিলেন নিযাম-উল-মুলুক, খাজা আবু আলী আল্-হাসান। ১০১৮ খ্রিস্টাব্দে পারস্য এর তুস নগরীর (বর্তমান মাশহাদ) নিকটে বাদকান নামক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর অসংখ্য কৃতিত্বের মধ্যে ইসলামের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ সিয়াসতনামা তাঁকে অমর করে রেখেছে। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্রি তাকে ‘ইসলামের রাজনৈতিক ইতিহাসের অলংকার’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। ১০৯২ খ্রিস্টাব্দে ফার্স প্রদেশের সিহানা নামক স্থানে আততায়ীর হাতে তিনি শাহাদত লাভ করেন। বহু দিন পর্যন্ত সলজুকগণ প্রায় সমগ্র পারস্য শাসন করেন।

১২২১ খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গল নেতা চেঙ্গীস খান পারস্য এর উপর এক ধ্বংসকাণ্ড পরিচালনা করে। এরপর নানা উত্থান-পতনের মধ্যে সমগ্র পারস্য মোঙ্গলদের অধীনস্থ হয়ে পড়ে। পারস্যের ইতিহাসে মোঙ্গলদের শাসনকাল বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। দুর্ধর্ষ হালাকু খান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইলখানি বংশ ১২৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৩৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পারস্য শাসন করে। হালাকু খানের পৌত্র তাগুদার খান (১২৮২-১২৮৪ খ্রি) দীন ইসলাম গ্রহণ করে আহমদ নাম ধারণ করেন। তারপর অরগুন (১২৮৪–৯১ খ্রি), ঘাইকাতু (১২৯১-৯৫ খ্রি) ও বাইদু (১২৯৫ খ্রি) প্রমুখ ইলখানি শাসক পরপর পারস্য শাসন করেন। এরা সবাই বিধর্মী ছিলেন। অতঃপর এল গাজান খানের শাসন (১২৯৫১৩০৪ খ্রি)। গাজান খানের শাসন আমল ইসলামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সৃষ্টি করে। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েই গাজান খান দীন ইসলাম গ্রহণ করেন। গাজান খান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ঐতিহাসিক ব্রাউন বলেন :

“হালাকু খানের প্রপৌত্র গাজান খানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে পৌত্তলিকতার উপর ইসলামের সুস্পষ্ট বিজয় সূচিত হয় এবং তা পারস্যের আযাদী পুনর্গঠনের শুভ উদ্বোধন করে।”

গাজান খান এবং তার পরবর্তী সকল ইলখানি সম্রাটই মুসলমান ছিলেন। তাঁরা ‘ইলখান’ উপাধি বর্জন করে শুধু ‘খান’ উপাধি গ্রহণ করেন। গাজান খানের প্রচেষ্টায় মোঙ্গলদের মধ্যে ইসলামের দ্রুত প্রসার ঘটে। গাজান খানের ইসলাম গ্রহণের দিনটি অবিস্মরণীয় হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত। এই দিনে তার সাথে আরো এক লক্ষ মোঙ্গলও ইসলামে বয়’আত গ্রহণ করে। গাজান খান ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১২৯৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে পাগড়ী পরিধানের রেওয়াজ চালু করেন এবং মুদ্রায় মহান খান-এর স্থলে আল্লাহ ও রাসূলের পর পবিত্র নাম উৎকীর্ণ করেন। ১২৯৯ খ্রিস্টাব্দে গাজান খান বিশেষ এক আদেশ জারি করে সুদ গ্রহণ, মদ্যপান ও বেশ্যাবৃত্তি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর দুই ভাই উলজাইত (১৩০৪-১৭খ্রি) ও আবু সাঈদ (১৩১৭৩৫ খ্রি) যথাক্রমে সম্রাট হন। আবু সাঈদের ইন্তিকালের পর রাজ্য জালাইরী (১৩৩৬১৪১১ খ্রি) কার্তস (১২৪৫-১৩৮৯ খ্রি) ও মুযাফফরী (১৩১৩-১৩৯৩খ্রি) ও অন্যান্য বংশের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। ইলখানিদের রাজধানী অধিকাংশ সময়ে তাবরীযে ছিল। মুযাফফরী আমীর জালালুদ্দীন শাহ সুজার শাসন আমলে (১৩৫৭-১৩৮৪ খ্রি) তাবরীযে, একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও ‘পা মীনার’ নামক একটি সুন্দর মসজিদ নির্মিত হয়। মহাকবি হাফিজ তাঁর দরবার অলংকৃত করেন। শাহ সুজা নিজেও কাব্যচর্চা করতেন।

অতঃপর পারস্য ভূমিতে তৈমুর লঙ এসে উপনীত হলেন (১৩৮০ খ্রি)। একে একে তিনি সমগ্র পারস্য নিজ শাসনভুক্ত করে নিলেন।

শিরাজ নগরীতে অবস্থানকালে তৈমুর মহাকবি হাফিজকে তাঁর দরবারে তলব করেন। যথা সময়ে কবি সাদাসিধে পোশাকে তৈমুরের দরবারে হাজির হলে তিনি তাঁর কাছে একটি কবিতার দুটি চরণ সম্পর্কে জানতে চান। চরণ দুটি হচ্ছে :

‘আগর আঁ তুর্কে শিরাযী ব-দস্তু

আরদ দিলে মরা বখালে হিন্দুয়শ বশম্

সমরখন্দ ও বুখারারা’

সেই শিরাযী তুর্কী বালা

নেয় যদি মোর এ হিয়ারে,

তার এক দিলে বিলিয়ে দিব

সমরখন্দ ও বুখারারে। (ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ)

কবি বলেন : কবিতার চরণ দুটির লেখক আমি। শুনে তৈমুর বলেন : আমার বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সংগ্রামের ফসল সমরখন্দ ও বুখারা। আর আপনি কি না তা এক শিরাজী বালার সামান্য তিলের বিনিময়ে বিলিয়ে দিতে চান?

কবি এ-কথা শুনে খানিকটা চুপ থেকে বললেন : সম্রাট, আপনি তো দেখছেনই, এই অমিতব্যয়িতার কারণেই আমার এই করুণ হাল!

বলা বাহুল্য, তৈমুর জবাবে খুশি হয়ে হাফিজকে প্রচুর উপঢৌকন প্রদান করেন।

১৫০২ থেকে ১৭৩৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পারস্য শাসন করে সাফাভী বংশ। সাফভিগণ ইমান মূসা আল-কাযিমের বংশধর হিসাবে নিজেদেরকে পরিচিত করেন। এই শাসক বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শাহ ইসমাঈল। অনেকেই মনে করেন, সূফী শব্দ হতে সাফাভী শব্দের উৎপত্তি। শায়খ সাফীউদ্দীন (১২৫২-১৩৩৪ খ্রি) ছিলেন শাহ ইসমাঈলের প্রপিতামহ। তিনি ছিলেন একজন সূফী দরবেশ। তৈমুর লঙও তার মুরীদ ছিলেন। তাঁরই নির্দেশে তৈমুর আঙ্গোয়া-যুদ্ধে ধৃত তুর্কী বন্দীদের মুক্ত দিয়েছিলেন।

শাহ্ ইসমাঈলের শাসনকালে পারস্য এর দিয়ারবিক ও কুর্দিস্তান প্রদেশ দুটি উসমানী সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে যায়। ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৩ আগস্ট তাবরীযের অদূরে অবস্থিত কারান প্রান্তরে এক যুদ্ধে উসমানী সাম্রাজ্যের তদানীন্তন সুলতান সেলিম শাহ ইসমাঈলকে পরাজিত করে প্রদেশ দুটির উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের পথ সুগম করতে সমর্থ হন। এই প্রদেশটির উপর উসমানী শাসন বিংশ শতাব্দীর সূচনাকালেও অব্যাহত ছিল। সাফাভী বংশের শাহ আব্বাস তার শাসন-আমলে (১৫৮৭-১৬২৯ খ্রি) আর্মেনিয়ান, জর্জিয়ান ও সারকাসিয়ান বংশোদ্ভূত প্রায় ৩৭ হাজার বিধর্মীকে ইসলামে বয়আত করিয়ে স্বীয় সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে নেন। বিচার বিভাগীয় কর্মকাণ্ডে তাকে সাহায্য করতেন। দেশের যোগ্য আলীমদের থেকে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণ। বিভিন্ন পর্যায়ে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণকে বলা হত শায়খুল ইসলাম, মুফতী, কাযী, হাকিম প্রভৃতি। একমাত্র ইস্পাহানেই তিনি ১৬২টি মসজিদ স্থাপন করেন। শাহ সুলতান হুসায়ন (১৬৯৪-১৭২২ খ্রি)-এর শাসন আমলে আলীমদের চাপের মুখে মদ্যপানের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ইস্পাহানের একটি প্রাসাদ থেকে ৬০ হাজার মদের বোতল রাজপথে ফেলেভেঙে ফেলা হয়। – সাফাভী বংশ দুশো পঁয়ত্রিশ বছর (১৫০২-১৭৩৬ খ্রি), পারস্য শাসন করে। এঁদের সময়ই পারস্যে শী’আ-সুন্নী বিরোধ ভীষণ আকার ধারণ করে।

এখানে উল্লেখ্য যে, সাফাভী বংশের চূড়ান্তভাবে পতনের সূচনা ঘটে ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে। ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে গালজায়ী আফগান নেতা মাহমুদ খান সাফাভী সিংহাসন অধিকার করে নিলেও রাজধানী ইস্পাহান এবং সামান্য কয়েকটি অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র পারস্যের উপর প্রভাব আনতে পারেন নি।

মাহমুদের মৃত্যুর পর (১৭২৫ খ্রি) তার ভাই আশরাফ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এদিকে সাফাভী সম্রাট শাহ দ্বিতীয় তাহ্ মাস্প তৎপর ছিলেন ক্ষমতা উদ্ধারে। ১৭২৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ নভেম্বর তিনি ইস্পাহান পুনর্দখল করেন। অতঃপর ১৭৩৬ খ্রিস্টাব্দের ৮ মার্চ সাফাভী সেনাবাহিনীর সেনাপতি নাদির খান সাফাভী বংশের সর্বশেষ সম্রাট শাহ তৃতীয় আব্বাসের মৃত্যুর পর নাদির শাহ্ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সাফাভী শাসন আমলে ইস্পাহান বিশ্বের সুন্দরতম শহরে পরিণত হয়। নাদির শাহ্ তাঁর শাসনহস্ত বহুদূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেন। নাদির শাহ কান্দাহার, গনী, কাবুল ও দিল্লী, দখল করেন। তিনি দিল্লী থেকে বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন পারস্যে নিয়ে যান। এখনও তেহরানের গুলিস্তান প্রাসাদে তা রক্ষিত রয়েছে।

নাদির শাহ্ ১৭৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৭ জুন আততায়ীর অস্ত্রাঘাতে নিহত হন। তিনি ইরানকে আফগান, তুর্কী ও অন্যান্য শক্তির আক্রমণ থেকেই কেবল হিফাজত করেননি, বরং পূর্বে ওকসাস থেকে পশ্চিমে ফুরাত, উত্তরে কাস্পিয়ান সাগর থেকে দক্ষিণে সিন্ধুনদ পর্যন্ত বিশাল এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে পারস্যকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। নাদির শাহের পর তার বিশাল সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ে। অতঃপর ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় জান্দ বংশ। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা করীম খান জান্দ (১৭৫৯-১৭৭৯ খ্রি) একজন ন্যায়পরায়ণ ও উদার মনের অধিকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তার শাসনামলে। দেশের প্রভূত উন্নতি হয়। তার নির্দেশে মহাকবি হাফিয ও শায়খ সাদী (রঃ)-এর মাযারের সুন্দর মকবেরা নির্মিত হয়। শিরাজ নগরীকে তিনি অপরূপ করে গড়ে তোলেন। ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে জান্দ বংশের শেষ শাসক লুৎফে আলী খানের পরাজয় ও নিহত হবার মধ্য দিয়ে জান্দ বংশের পতন ঘটে—প্রতিষ্ঠিত হয় কাজার বংশের। কাজার বংশ ১৩০ বছর কাল (১৭৯৪-১৯২৫ খ্রি) পারস্য শাসন করে। এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা আগা মুহাম্মদ শাহ তেহরানে রাজধানী স্থাপন করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, সাফাভীদের শাসন আমলে আলিম সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটায় কাজার শাসন আমলে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও রাজতন্ত্রের মধ্যকার বিরোধ তুঙ্গে উঠে। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে ইরানের একটি ভূখণ্ড রাশিয়া দখল করে এবং সেখানে মুসলিম সমাজের উপর নির্যাতন নেমে আসে। আলীমগণ ফতোয়া দেন যে, ইরানকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে হবে। কিন্তু তদানীন্তন শাহ্ আলীমদের এ ফতোয়া আমলে না আনায় আলীম সমাজ শাহ-বরোধী আন্দোলন চালান। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে ইরানের তামাক উৎপাদন ও দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে এর বাজারজাত করণের উপর ব্রিটিশের ছিল একচেটিয়া অধিকার। তখনকার প্রধান মুজতাহিদ মীর্যা হাসান শিরাজী তামাক উৎপাদন ও ব্যবহার করা নিষিদ্ধ বলে এক ফতোয়া জারি করেন। এ ফতোয়া পারস্যের শাহের অন্দরমহলের মহিলাদের উপরও তখন প্রভাব বিস্তার করে। মহিলারাও তামাক, ব্যবহার ছেড়ে দেন। ১৯০৫-১৯১১ সাল পর্যন্ত পারস্যে আলীম সমাজের সক্রিয় সহযোগিতায় শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালিত হয়। কিন্তু সে আন্দোলন পরাশক্তির অদৃশ্য হস্তের খপ্পরে পড়ে স্থিমিত হয়ে পড়ে। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ নাগাদ এখানে রুশ আধিপত্য সক্রিয় থাকে। এর পর ব্রিটিশ আধিপত্য জোরদার হয়। অতঃপর রেযা খানের নেতৃত্বে কাজার, বংশের পতন আসন্ন হয়ে পড়ে। সেনাবাহিনী রেযা খান সাধারণ সৈনিক হিসাবে যোগদান করে ক্রমান্বয়ে সেনাপতির দায়িত্ব লাভ করেন। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে ইরানে কোজাক নামে একটা ব্রিগেড গঠিত হয়। রাশিয়ান কর্তৃত্ব এর উপর যথেষ্ট ছিল। ব্রিগেডের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে রাশিয়ান কর্মকর্তা নিয়োজিত ছিল। এই ব্রিগেড সব সময় রাশিয়ান স্বার্থ রক্ষায় ব্যাপৃত থাকত। রাশিয়ায় বিপ্লবের পর এই বাহিনীর নেতৃত্বে এলেন স্টারোসেকী। ব্রিগেডটি পরে ডিভিশনে উন্নীত হয়। রেযা খান স্টারোসেকীর অধীনে কাজ করেন।

রেযা খান উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তিনি রাশিয়ার প্রভাব বলয় থেকে ইরানকে মুক্ত করার স্বপ্ন দেখতেন। কোজাক বাহিনীকে রাশিয়ার অফিসারদের প্রভাব মুক্ত করতে তিনি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ৯ আগস্ট লন্ডনে পারস্য ও ব্রিটেনের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ চুক্তির ফলে পারস্যের উপর ব্রিটেনের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব জোরদার হয়। চুক্তির শর্তাবলীর মধ্যে ছিল ব্রিটিশ সামরিক ও অর্থনৈতিক মিশনের মাধ্যমে পারস্যকে সাহায্য সহযোগিতা প্রাদন করবে। এর ফলে পারস্য সেনাবাহিনী ও রাজস্ব পুনর্গঠনে তাদের শক্তি প্রসারিত হয়। চুক্তি অনুসারে পারস্য ২০ লক্ষ পাউন্ড ঋণ লাভ করে। এই চুক্তির ব্যাপারে উদ্যোক্তা ছিলেন লর্ড কার্জন। এই চুক্তি পারস্যের গণতন্ত্রী ও জাতীয়তাবাদী মহলে বিরূপ, প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। পারস্যে সংস্থাপিত ব্রিটিশ সেনাদলকে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে হ্রাস করা হয় এবং ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি ও এপ্রিলের মধ্যে সমগ্র ব্রিটিশ সেনাবাহিনী অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। তিনি কাযভীন থেকে তেহরানে উপস্থিত হয়ে শাহের নিকট অস্বস্তিকর পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়ে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে মজলিস কাজার বংশীয় শেষ শাসক সুলতান আহমদ শাহ-এর অনুপস্থিতিতেই তাকে সিংহাসন থেকে অপসারণ করে রেযা খান কর্তৃক শাহ-এর দায়িত্ব গ্রহণ অনুমোদন করেন রেযা খান ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২৫ এপ্রিল রেযা শাহ পাহলভী নাম গ্রহণ করে অভিষিক্ত হন। রেযা শাহ পারস্য বংশোদ্ভূত শাসক ছিলেন; পক্ষান্তরে কাজারগণ ছিলেন তুর্কী বংশোদ্ভূত। রেযা শাহ কামাল আতাতুর্কের আধুনিকীকরণ নীতি গ্রহণ করে দেশ শাসন করেন। তিনি দেশের নাম পারস্য পাল্টিয়ে ‘ইরান’ রাখেন (১৯৩৫ খ্রি., মার্চ)। ইরান ‘আরিয়ান’ এর রূপান্তর মাত্র। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ইরান নিরপেক্ষ নীতি ঘোষণা করে। ইরানী শাসক চক্র অধিকাংশই ছিল জার্মানপন্থী। এ সময় বহু জার্মান প্রযুক্তিবিদ ইরানে অবস্থান করছিল।

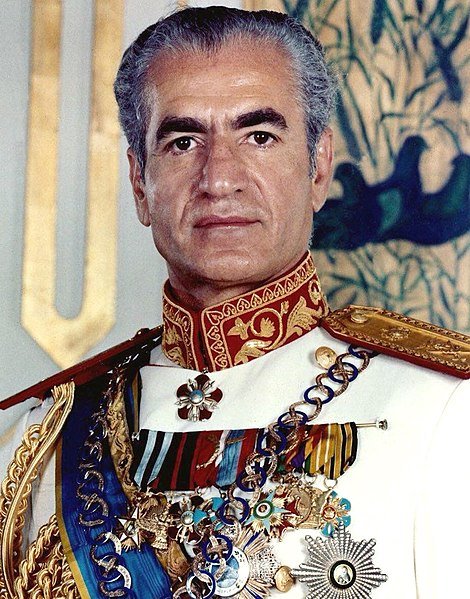

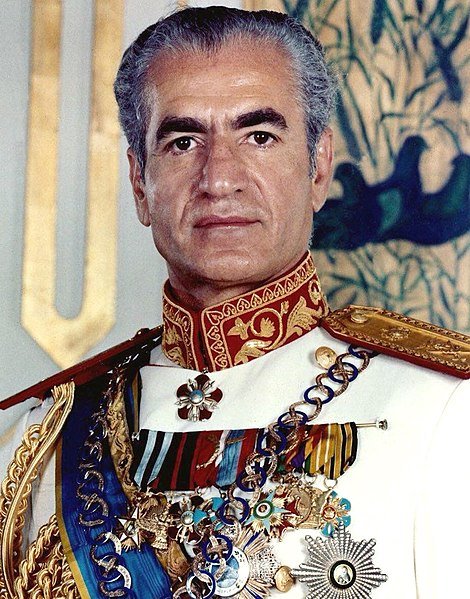

সোভিয়েত রাশিয়া এবং গ্রেট ব্রিটেন দুই দুইবার (জুন ও আগস্ট, ১৯৪১) ইরানকে তার দেশ থেকে জার্মানদের বহিষ্কার করে দিতে বলল। ইরান এতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে ২৫ আগস্ট, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ও সোভিয়েত বাহিনী ইরানে প্রবেশ করে দখল করে নেয়। রাশিয়া এবং ব্রিটেন দেশটিকে দুটি অঞ্চলে ভাগ করে তাদের দখল মজবুত করে তোলে। রাশিয়ার দখলে আসে উত্তরাঞ্চলের ৫টি প্রদেশ, যথা, আযারবাইন, গিলান, মাজেন্দ্রান, গোরগান, ও খুরাসান এবং গ্রেট ব্রিটেনের দখলে আসে দেশের আর সব অঞ্চল। তেহরান বিদেশী দ্বারা পরিবেষ্টিত নিরপেক্ষ ভূখণ্ডে পরিণত হয়। সোভিয়েত ও ব্রিটেনের চাপের মুখে রেযা শাহ তার ২১ বছর বয়স্ক পুত্র মুহাম্মদ রেযার দায়িত্বে রাজত্ব দিয়ে একটি ব্রিটিশ জাহাজে করে দেশত্যাগ করেন। তিনি প্রথমে মৌরিতিয়াস পরে জোহান্সবার্গে গমন করেন এবং ওখানেই ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট মাসে ইন্তিকাল করেন।

রেযা শাহর দেশত্যাগের পরে একটা মিত্রবাহিনী সমর্থক নতুন কেবিনেট ক্ষমতায় আসে। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি এই নতুন ক্যাবিনেট গ্রেট ব্রিটেন এবং সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে এক ত্রিদলীয় মিত্রচুক্তি সম্পাদন করে। ফলে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ইরান বিদেশী দখলমুক্ত হতে সমর্থ হয় এবং পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে।

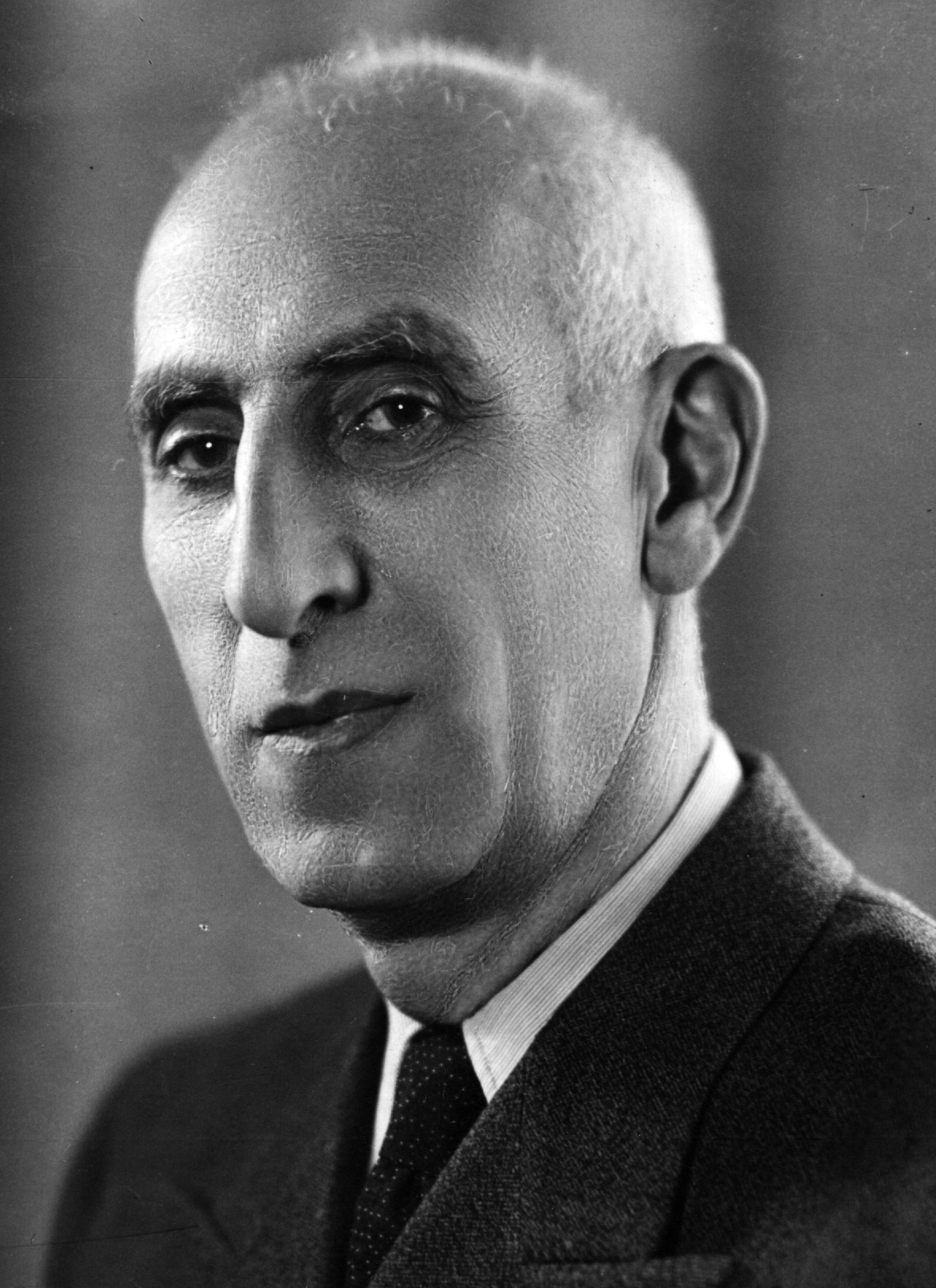

মুহাম্মদ রেযা শাহ ছিলেন ইরানের প্রথম শাহানশাহ, যিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। তার রাজত্বের প্রথম দশকে ইরানের রাজনৈতিক অঙ্গনে ইসলামীভাবাপন্ন জনগণের মধ্যে একটি জাগরণের জোয়ার পরিলক্ষিত হয়। তখনকার বিশিষ্ট আলিম ও ইসলামী চিন্তাবিদ আয়াতুল্লাহ কাশানী এ ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখেন। মজলিসের ভেতরে ও বাইরে রাজনৈতিক তৎপরতা ভীষণ আকার ধারণ করে। কমিউনিস্টপন্থী তুদেহ্ (জনগণ) পার্টি, জাতীয়তাবাদী দল ইরাদায়ে মিল্লী (জাতীয় আকাঙক্ষা), ফিদাইয়ান-ই-ইসলাম প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগুলো তৎপর হয়ে ওঠে। ড. মুসাদ্দিকের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। তেল শিল্প জাতীয়করণের জন্য ড. মুসাদ্দিকের ন্যাশনাল ফ্রন্ট ব্যাপক আন্দোলন পরিচালনা করে। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চ আততায়ীর গুলিতে নিহত হলেন প্রধানমন্ত্রী রাযমারা।

অবস্থা চরম আকার ধারণ করল। ফলে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রী ড. মুসাদ্দিক ব্রিটিশ মালিকানাধীন পরিচালিত ইরানের তেল-শিল্প জাতীয়করণ করলেন। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে ড. মুসাদ্দিক ক্ষমতাচ্যুত হন। ইরানে পাশ্চাত্য পরাশক্তির প্রভাব প্রকট হয়ে ওঠে।

১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে ২৬ ফেব্রুয়ারি রেযা শাহ শ্বেত-বিপ্লব নামে পরিচিত ৬ দফা পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, যথা—

১. ভূমি-সংস্কার; উদ্দেশ্য—চাষীদের মধ্যে জমি পুনর্বণ্টন,

২. সমস্ত বনাঞ্চল জাতীয়করণ;

৩. ভূমি সংস্কারের জন্য সরকারি কারখানাগুলো বিক্রি করা;

৪. নির্বাচন আইন সংশোধন করা ও সেই সাথে নারীদের ভোটাধিকার প্রাদন করা;

৫. কারখানার লাভে শ্রমিকদের হিস্যা অনুমোদন করা;

৬. বাধ্যতামূলক শিক্ষা-সুলভ করার লক্ষ্যে সাক্ষর সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা।

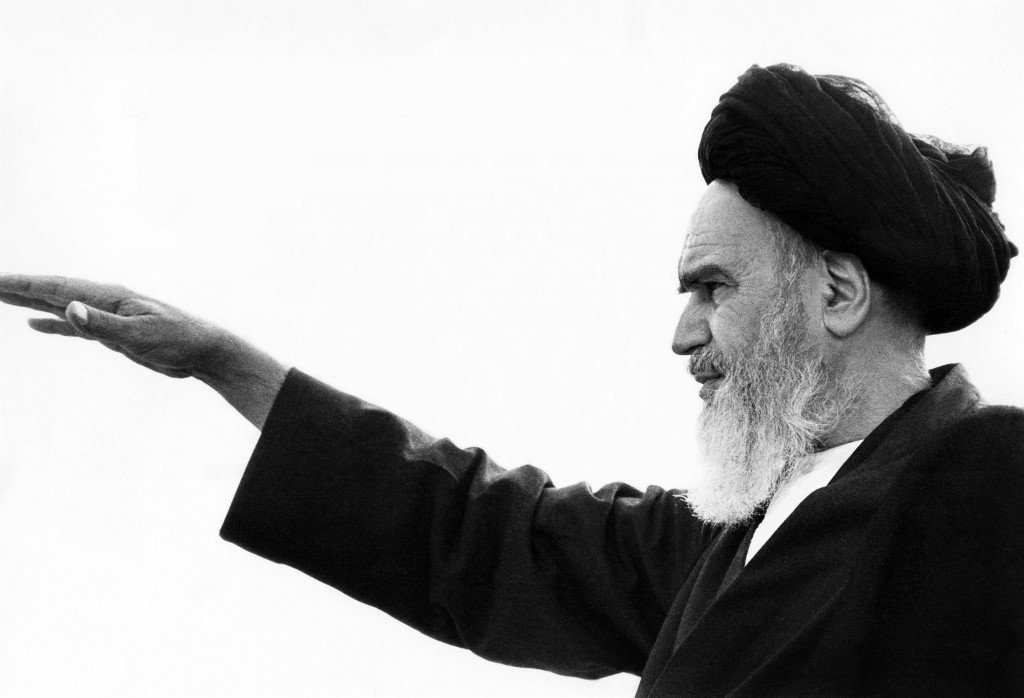

শ্বেত বিপ্লবের বছরের মার্চ মাসে ইরানের রাজনৈতিক অঙ্গনে আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনীর প্রভাব ও ব্যক্তিত্ব প্রাধান্যলাভ করতে আরম্ভ করে। তিনি শাহের তথাকথিত ভূমিসংস্কার ও নারীমুক্তির পদক্ষেপগুলোর বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে এক জাগরণের সৃষ্টি করলেন। তিনি ইসরাইলের সাথে পাহলভী বংশের সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক গোপন আঁতাতের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। তাঁর নেতৃত্বে সারা দেশব্যাপী আলিম সমাজ জনমত গঠনের কাজে সক্রিয় হয়ে উঠেন। ইসলামী নীতিমালা লঙ্ঘনের অভিযোগে শাহকে অভিযুক্ত করা হয়। ১৯৬৩ সালের ৫ জুন, মুহররম মাসের পরপরই ইরানের বিভিন্ন শহরে প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে আপামর জনসাধারণ। কয়েক দিনে শাহের নিরাপত্তা পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুলিতে প্রায় ১৫০০ ব্যক্তি প্রাণ হারায়।

এমনিভাবে সারা দেশে শাহ-বিরোধী আন্দোলন ভীষণ আকার ধারণ করতে থাকে। মার্কিনী অর্থ ও কারিগরী সহযোগিতায় ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত নিরাপত্তা সংস্থা সাভাক (সাযিমা

ন-ই-ইত্তালা‘আত ‘ব আমনিয়াত-ই-কিশবর) জননিধনে উন্মত্ত হয়ে উঠে। অনেকের ধারণা, এ সংস্থাটি ইসরাঈলী গোয়েন্দা সংস্থা ‘মোসাদ’-এরও সাহায্যপুষ্ট ছিল। একই বছরে আয়াতুল্লাহ খোমেনীকে (মার্চ ও জুন) গ্রেফতার করা হয়। পরে তাঁকে তুরস্কের বার্সায় নির্বাসিত করা হয়। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে তিনি তুরস্ক থেকে মুক্তি প্রাপ্ত হয়ে ইরাকের নাযাফ শহরে প্রেরিত হন। নাযাফ থেকে তিনি অত্যন্ত গোপনে আন্দোলনকে এগিয়ে নেবার বাণী ইরানে পাঠাতে থাকেন। নির্বাসিত অবস্থায় তিনি গোপন পথে শাহ-বিরোধী প্রচারপত্র, টেপরেকর্ডে বাণীবদ্ধ করে তার ভাষণ এবং নির্দেশনা ইরানের মানুষের কাছে পাঠাতে থাকেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে শাহ্ ইরান রাজতন্ত্রের আড়াই হাজার বছর (সাইরাস থেকে) পূর্তি উৎসবের আয়োজন করেন। এ অনুষ্ঠানে তিনি আরিয়ামেহের (আর্য দ্যুতি) উপাধি গ্রহণ করেন। এছাড়াও ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে পাহলভী বংশের ৫০ বছর পূর্তি উৎসব এবং ইসলামী ক্যালেন্ডারের পরিবর্তে শাহী ক্যালেন্ডারের প্রবর্তন ইত্যাদি ঘটনাগুলো ইরানের জনগণের মধ্যে শাহ্-বিরোধী আন্দোলন আরো জোরদার করে তোলে। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সরকারি পত্রিকায় আয়াতুল্লাহ খোমেনীকে নিয়ে প্রকাশিত একটি অপমানজনক প্রবন্ধ কোম নগরীতে চরম প্রতিক্রয়ার সৃষ্টি করে। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে খোমেনী নাযাফ থেকে প্যারিসে যান।

১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর থেকে আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ওঠে। সারা ইরানে জ্বলে ওঠে বিপ্লবের আগুন। ইসলামের শাশ্বত আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে এগিয়ে আসে। জনতা—ভেঙে তছনছ হয়ে যায় তখত-ই-শাহানশাহী। প্রবল আন্দোলনের মুখে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি শাহ আত্মরক্ষায় দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। তাঁর আর দেশে ফেরা হয়নি। আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহু খোমেনী দীর্ঘ ১৫ বছর নির্বাসনে কাটিয়ে ৫০ জন উপদেষ্টা ও ১৫০ জন বিদেশী সাংবাদিকসহ ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ সালে দেশে ফিরে এলেন। দেশে ফিরে এলেন এক মহান নেতা—আধ্যাত্মিক শক্তিতে ভরপুর এক অন্যন্য পুরুষ। তার কোলো রাজনৈতিক দল ছিল না। ছিল না কোনো গেরিলা বাহিনী বা কোনো শক্তির মদদ। ছিল কেবল তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ্ ও ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি অগাধ বিশ্বাস। ছিল নির্ভীক চিত্ত এবং জিহাদী চেতনা। ইরানে প্রতিষ্ঠিত হল ইসলামী প্রজাতন্ত্র। এই ইরানে আবির্ভাব ঘটেছে বহু ইসলামী মনীষার। ইরানের তিরমিয-এ ৮২৪ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন প্রখ্যাত হাদীস সংকলক হযরত আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা তিরমিযী (মৃ. ৮৯৩ খ্রি)। হাদীস সংকলক হযরত আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন মাযাও জন্মগ্রহণ করেন ৮২৪ খ্রিস্টাব্দে ইরানের কাযভীন নামক স্থানে। শাহনামা রচয়িতা মহাকবি ফেরদৌসী (৯৪১-১০২০খ্রি) ছিলেন মাশহাদ (প্রাচীন তুস)-এর মানুষ। সিয়াসতনামার লেখক ও নিযামিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা আবুল হাসান নিযামুল মুলক জন্মগ্রহণ করেন এই মাশহাদেই। ইবন সীনা ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে শিরাজের আফসানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্ বায়হাকী ৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে বায়হাক নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত শেখ সাদী (রঃ) শিরাজ, নগরীর বাসিন্দা ছিলেন। মহাকবি জালালুদ্দীন রূমী, শেখ জালালুদ্দীন তাবরিযী, দাকিকী, আনোয়ারী, শেখ ফরীদউদ্দীন, হাফিজ প্রমুখ মশহুর কবি ও সূফীগণ ছিলেন এই ইরানেরই ব্যক্তিত্ব। হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (মৃ. ৮৪৮ খ্রি) চিকিৎসা বিজ্ঞানী আবু বকর মুহাম্মদ ইবন জাকারিয়া আররাযী (জন্ম ৮৫০ খ্রি), গণিতবিদ বিজ্ঞানী মুহাম্মদ ইবন মূসা আল্ খাওরিযমী, মহাকবি খাকানী, ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম (৮৭৫ খ্রি) জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও উদ্ভিদবিশারদ আহমদ ইবন দাউদ আল্ দিনাওয়ারী (মৃ. ৮৯৫ খ্রি), ত্রিকোণমিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী আবুল ওয়াফা (জন্ম, ৯৩৯ খ্রি), মহাকবি উমর খৈয়াম (১০৫০-১১২৩ খ্রি), ইমাম গাযযালী (১০৫৮-১১১১ খ্রি), গওসুল আযম আবু মুহাম্মদ মুহীউদ্দীন সাইয়িদ আবদুল কাদীর জিলানী (রঃ), সূফী খাজা আবুল কাসেম গোরগানী, আরবী অভিধান লেখক পণ্ডিত আবুল কাসেম হুসায়ন রাগিব, সুফী খাজা আবদুল খালেক গজদাওয়ানী, কবি জহিরুদ্দীন ফারযারী, জ্যোতির্বিদ নাসিরুদ্দীন তুসী, সূফী খাজা আলী রামতনী, সূফী কবি হযরত ফরীদউদ্দীন আত্তার (১১১৯-১৩৮৯ খ্রি), হযরত খাজা সাম্মাসী, মহাকবি শামসুদ্দীন হাফিয (১৩১৫-১৩৮৯ খ্রি), সূফী সাইয়িদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সামনানী, সূফী কবি মোল্লা আবদুর রহমান জামী (১৪১৪-১৪৯২ খ্রি), হযরত শাহ নিয়ামত উল্লাহ ওয়ালী (মৃ. ১৪৩১ খ্রি) প্রমুখ বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন ইরানের মানুষ। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসে ইরানের এক বিশেষ স্থান রয়েছে।

বিংশ শতাব্দীতে ইরানে ইসলামী বিপ্লবের এক শক্ত বুনিয়াদ স্থাপন করেছেন আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী। তার জন্ম ৯ এপ্রিল ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্পাহানের নিকটবর্তী খোমেন নামক স্থানে। তার পিতা আয়াতুল্লাহ মুস্তফা মুসাভী ও নানা ইমাম মীর্যা আহমদ উভয়েই ছিলেন বিখ্যাত আলীম; তাঁর বড় ভাই পাশাদেহও আয়াতুল্লাহ ছিলেন। বড় ভাইয়ের কাছেই তার লেখাপড়ার শুরু হয়। তিনি প্রথমে ইস্পাহানের বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখান থেকে চলে আসেন আরক নামক স্থানে। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে তারা পবিত্র নগরী কোমএ এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি ছিলেন একজন মেধাবী ছাত্র। সর্বত্রই তিনি কৃতিত্বের নযীর স্থাপন করেন। ৩০ বছর বয়েসেই তার নাম সবখানে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি মুজতাহিদ উপাধি লাভ করেন। কোম নগরীতে তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন। তাঁর দর্শনচিন্তা ছাত্রদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে ‘কাশফুল আসরার’ বা ‘ডিসকভারী অব সিকরেটস’ (গোপন তথ্য আবিষ্কার) নামে তার একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি জাতীয়তাবাদ ও নৈতিক চেতনার ব্যাখ্যা করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, ইরান বহিঃশত্রু দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার স্বকীয় সত্তা হারিয়ে ফেলেছে। তাই তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বৈদেশিক প্রভাব থেকে ইরানকে মুক্ত করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন। তিনি মনে প্রাণে এটা উপলব্ধি করেন যে, ইসলাম ছাড়া ইরানের মুক্তি সম্ভব নয়; সব সমস্যার সমাধান একমাত্র ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হতে পারে। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে তিনি, আনুষ্ঠানিকভাবে ইরানের প্রধান আয়াতুল্লাহ্ হন। তখন থেকেই তিনি ইরানের ইসলামী নেতৃত্বে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব হিসেবে সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করেন। তাঁরই নেতৃত্বে ইরানে ইসলামী প্রজাতন্ত্র কায়েম হয়েছে। বিভিন্ন যুগে ইসলামের যে সমুজ্জ্বল অধ্যায় ইরানের ইতিহাসে সংযোজিত হয়েছে, তা অবিস্মরণীয়।

* সংযোজন : সাম্প্রতিক চালচিত্র।

* তেল-সম্পদ কব্জায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চক্রান্ত এবং ইসলামী বিপ্লব

১৯২১ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে কসাক বাহিনীর কমান্ডার রেজা খান এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মন্ত্রীসভার পরিবর্তন করেন এবং নিজে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ২৬শে ফেব্রুয়ারি সোভিয়েত সরকারের সহিত একটি চুক্তি দ্বারা রেজা খান ক্যাপিচুলেশানের অবসান, ঋণমুক্তি এবং সম্পদ ফিরে পান। ঐ বছর ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের চাপে ইরান তুরস্কের কামাল আতাতুর্কের সহিত শাস্তি ও বন্ধুত্বের এক চুক্তি স্বাক্ষর করে। ফলে গ্রীস ও মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে কামালের সুবিধা হয়।

১৯২৩ সনের ২৮ অক্টোবর রেজা খান প্রধানমন্ত্রীর পদ দখল করেন। শাহ ইউরোপে চলে যান। অতঃপর তিনি ইউরোপ হতে আর প্রত্যাবর্তন করেননি।

১৯২৫ সনের ১৩ ডিসেম্বর মজলিস রেজা খানকে শাহ বলে ঘোষণা করে। এর কারণ ছিল ইরানের ধর্মীয় ও সুবিধাবাদী শ্রেণী তুরস্কে কামালের সেকুলার ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শংকিত হয়ে ইরানে যাতে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি হতে না পারে সেজন্য চেষ্টায় রত ছিল।

রেজা শাহ কামাল আতাতুর্কের মতই নীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে তিনি কামালের মত উগ্র নীতি মানেননি। ১৯৪১ সনে জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করার পর ইরানে জার্মান প্রভাব বৃদ্ধির দিকে ব্রিটেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন দুই শক্তিরই নজর পড়ে। ঐ বছর আগস্ট মাসে (২৫-২৯ তারিখ) ব্রিটিশ ও সোভিয়েত বাহিনী ইরান আক্রমণ করে। উপায়ান্তর না দেখে ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখে রেজা শাহ পাহলবী সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং তার ছেলে মুহাম্মদ রেজা শাহ পাহলবী সিংহাসনে আরোহণ করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সোভিয়েত বাহিনী ইরান ত্যাগ করতে গড়িমসি করতে থাকে। অথচ ১৯৪২ সনে ইরানের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতার অঙ্গীকার ব্রিটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন হতে পেয়ে এবং এই দুই শক্তিকে খুশী করার জন্যই ইরান, জার্মানী, ইটালী ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। যুদ্ধের পর পূর্বের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে সোভিয়েত বাহিনী আযারবায়জানে (ইরানী) এক কম্যুনিস্টপন্থী সরকার স্থাপন করে। ফলে বিষয়টি জাতিসংঘে আনা হয় এবং জাতিসংঘের চাপে সোভিয়েত বাহিনী ১৯৪৬ সনে ইরান ত্যাগ করে যায়।

১৯৫২ সনে তেল সম্পদ জাতীয়করণ নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়। ১৯০২ সনে তদানীন্তন কাজার শাহ উইলিয়াম নক্স ডি আরসি নামক নিউজিল্যান্ডের এক নাগরিককে ইরানের প্রায় ৮৫ শতাংশ অঞ্চলে তেল অনুসন্ধান ও উৎপাদনের একচেটিয়া অধিকার প্রদান করেন। স্থির হয় যে তেল উৎপাদন শুরু হলে শাহ লাভের ১৬ শতাংশ পাবেন।

১৯০৮ সনে ইরানে প্রথমবারের মত বাণিজ্যিক পরিমাণে তেল পাওয়া যায়। ১৯০৯ সনে এই তেল উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের জন্য ডি আরসি ইঙ্গ-পারসী তেল কোম্পানী স্থাপন করে। ব্রিটিশ সরকার এই কোম্পানীর বহু শেয়ার ক্রয় করেছিল।

ইরানী তেল বিক্রয়ের ফলে ইরানের লভ্যাংশ খুবই কম হওয়ায় ১৯৩৩ সনে চুক্তি সংশোধনের জন্য ইরান সরকার ইঙ্গ-পারসী তেল, কোম্পানীর উপর চাপ দিতে থাকে। ফলে কোম্পানীর সাথে ইরানী সরকারের এক নতুন চুক্তি স্বাক্ষর দ্বারা স্তিৰ হয় যে ১৯৩৩ সনের ৩১ ডিসেম্বর হতে ৬০ বৎসর পর্যন্ত এই কোম্পানী ইরানের ১ লক্ষ বর্গমাইল এলাকায় তেল অনুসন্ধান ও উৎপাদনের একচেটিয়া অধিকার ভোগ করবে। চুক্তি দ্বারা লভ্যাংশে ইরানের শেয়ারও বাড়ানো হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তেল নিয়ে কোম্পানী ও ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ইরানীদের অসন্তোষ কমেনি। কারণ ইরানের তেল বিক্রি করে কোম্পানী ও ব্রিটিশ সরকার তাদের বিনিয়োজিত পুঁজির কয়েকগুণ বেশি অর্থ লাভ করে নিয়ে যায়। অপর দিকে ইরানী জনগণ অর্থের অভাবে মানবেতর জীবনযাপন করতে থাকে। তাই ইরানের জাতীয় ফ্রন্টের চাপে তেল সম্পদ জাতীয়করণের দাবি জোরদার হতে থাকে। ১৯৫১ সনের মার্চ মাসে মজলিস তেল সম্পদ, জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং এপ্রিল মাসে জাতীয় ফ্রন্টের নেতা ড: মুহাম্মদ মুসাদ্দিক প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

কিন্তু ড: মুসাদ্দিকের পক্ষে অত সহজে তেল শিল্পে ইরানের স্বার্থ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। ব্রিটিশ ও মার্কিন অর্থে ড: মুসাদ্দিক ও জাতীয় ফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারণা চলতে থাকে। এই উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে শাহ সাময়িকভাবে দেশের বাইরে চলে যান। এবং সিআইএ-এর অর্থে ১৯৫৩ সনের আগস্ট মাসে এক সামরিক অভ্যুত্থানে ড: মুসাদ্দিক – ক্ষমতাচ্যুত ও বন্দী হন। পরে শাহ ফিরে আসেন এবং ড: মুসাদ্দিককে আজীবন বন্দী করে রাখেন। একটি দরিদ্র দেশের জনগণ যখন অজ্ঞ ও অসংগঠিত থাকে তখন শাসক ও প্রশাসকরা তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থে দেশের স্বার্থকে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এ ঘটনা তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। স্বৈরাচারী শাহের চরম চণ্ডনীতির মুখে জাতীয় ফ্রন্টের নেতারা টিকতে পারেনি। তাদের অনেকে বিদেশে পাড়ি জমায়।

পেট্রোল সম্পদ হতে অর্থ দিয়ে শাহ্ ইরানকে দ্রুত পশ্চিমাকরণের এক প্রোগ্রাম নেয়। দ্রুত আধুনিকীকরণের এই সেকুলার প্রোগ্রামের অনেকাংশ (মদ ও নেশা, ভাং, জুয়া, অশ্লীল পুস্তক, সিনেমা, ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি উদাসীনতা বা অশ্রদ্ধা, ইসরাঈলের সাথে বন্ধুত্ব) জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিতে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে এবং ধর্মীয় নেতা ইমাম, আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী শাহের এই পশ্চিমাকরণ নীতির বিরোধিতা শুরু করেন। এতে শাহ খোমেনীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে ১৯৬৪ সনে খোমেনী শাহের শ্বেত বিপ্লবের প্রতিবাদে দেশ ছেড়ে চলে যান। ১৯৬৫ সনে খোমেনীর এক অনুসারী গুপ্তঘাতক প্রধানমন্ত্রী হাসান আলী মনসুরকে হত্যা করে। পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী আমীর আব্বাস জোবায়দা ১৯৭৭ সন পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ইরান হতে বহিস্কৃত খোমেনী ইরাক এবং তুরস্কে মোট ১৪ বছর নির্বাসিত জীবনাপন করে ১৯৭৮ সনে বিপ্লবীদের মহান তীর্থস্থান ফ্রান্সের প্যারিসে গিয়ে হাযির হন।

ইতিমধ্যে ইরানে শাহের স্বৈরাচারী শাসন-সমস্ত মাত্রা ছাড়িয়ে যায় এবং ১৯৭৭ সন হতে শাহের বিরুদ্ধে বিশেষ করে শাহের গুপ্ত পুলিশ সাভাকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বাড়তে থাকে।

তখন স্বৈরাচারী শাহের একমাত্র ভরসা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরানী সেনাবাহিনী। এই দুই অস্ত্র হাতে রাখার জন্য তার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। সেনাবাহিনী যাতে তাঁর প্রতি সর্বদা অনুগত থাকে সে জন্য তিনি মেজর হতে উপরের সকল প্রমোশন এবং পোস্টিং নিজের হাতে রেখেছিলেন। তাছাড়া তিনি সেনাবাহিনীর অফিসারদের অতিরিক্ত বেতন, ভাতা এবং সুবিধাদি দিয়ে খুশী রাখার চেষ্টা করতেন। কিন্তু সেনাবাহিনীতে যোয়ানদের অবস্থা জনগণের মতই করুণ ছিল। তাই বিপ্লব শুরু হওয়ার সাথে সাথে তারা বিরোধী দলে যোগ দেয়।

ইরানে এই বিপ্লবের পেছনে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি সমানভাবে ধর্মীয় নেতৃত্বের সহযোগী ছিল। গণতান্ত্রিকদের দাবি ছিল স্বৈরতন্ত্রের উৎখাত এবং অধিকারভিত্তিক সাংবিধানিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। ইরানী জনগণের এক বিরাট অংশ সংগ্রামে নেমেছিলেন শাহের সরকারের ব্যাপক দুর্নীতির অবসানের জন্য।

এ কথা সত্য যে, শাহের আমলের ইরানে তেল সম্পদের ফলে অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু এই উন্নতির ফল জনগণ ভোগ করতে পারেনি। শাহ পরিবারের কয়েকজন ভাগ্যবান এবং তাদের আশীর্বাদপুষ্ট কিছু ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি এবং কিছু দুর্নীতিপরায়ণ ও আমলা—এরাই ছিল শাহের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লাভবান দল। এই মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানদের ছাড়া সাধারণ ইরানীদের ভাগ্য ততটুকু বদলায়নি। ফলে এক বিরাট গণঅসন্তোষ ধীরে ধীনে দানা বেঁধে উঠছিল।

মোল্লাদের প্রতি শাহের চণ্ড নীতিই তার ধ্বংস ডেকে আনে। শাহ এমন শক্ত হাতে গণতান্ত্রিকদের দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, ইরানের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু অতি উৎসাহী শাহ একইভাবে ধর্মীয় নেতাদের দমন করতে গিয়েই ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। ধর্মের ব্যাপারে শাহের অবজ্ঞার সীমা ছিল না। তিনি ২৫০০ বছরের রাজতন্ত্রের উৎসব দ্বারা এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, তার গৌরব প্রাক-ইসলাম ইরান-ইসলামী ইরান নয়। একমেনিক শাসনকে উপলক্ষ করে তিনি একটি অব্দও চালু করেছিলেন। ধর্মীয় নেতাদের প্রতি তার কটুক্তি ধর্মপ্রাণ ইরানীদের বিপ্লবী রক্তদানে প্রস্তুত করে।

১৯৭৮ সনই ছিল ইরানে বিপ্লবী সন। এই বৎসর জানুয়ারি মাসে তেহরানে এক দৈনিকে ধর্মীয় নেতা খোমেনীকে উপহাস করে এক নিবন্ধ প্রকাশ হলে সাথে সাথে কোম শহরে বিক্ষোভ আরম্ভ হয়। শাহপন্থীরাও বিক্ষোভের উপর দমননীতি চালায়; ফলে বিক্ষোভ, গুলি, মৃত্যু আবারও তীব্রতর বিক্ষোভ, এমনিভাবে ১৯৭৮ সন এগিয়ে চলল। জনসাধারণের ধর্মানুভূতিতে আঘাত দেয়ায় ঐ বৎসর আগস্ট মাসে উত্তেজিত জনতা আবাদান শহরে একটি সিনেমা হলে আগুন দিয়ে ৪০০ মানুষকে জীবন্ত দগ্ধ করে। ধর্মীয় ব্যক্তিরা কাল শুক্রবার পালনের ডাক দিলে উত্তরে শাহ মার্শাল ল’জারি করেন। সাথে সাথে বিক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করার জন্য বেতন বৃদ্ধি, স্বৈরতন্ত্রের কিছুটা হ্রাস, সরকারের বদল, সামরিক সরকার গঠন—এইসব পন্থা অবলম্বন করতে থাকেন। কিন্তু কিছুতেই অবস্থার উন্নতি হল না। আমেরিকানরা শাহকে মুকুট পরিষদের কাছে ক্ষমতা দেয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু তাতেও অবস্থার উন্নতি হলো না এবং শাহপুর বখতিয়ারকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করে শাহ ১৯৭৮ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে বিদেশে রওয়ানা হয়ে যান। সুইজারল্যাণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্র শাহকে আশ্রয় দিতে সম্মত হল না। কিছুদিন মরক্কোতে বাস করে শাহ মেক্সিকো চলে যান। ১৯৭৯ সনে নভেম্বর মাসে তিনি চিকিৎসার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে আসলে তেহরানে আন্দোলনরত ছাত্ররা আমেরিকান দূতাবাস দখল করে ৬২ মার্কিন কূটনৈতিককে জিম্মী হিসেবে আটক করে রাখে।

দুনিয়াতে আশ্রয়হীন এই স্বৈরাচারী শাসক অতঃপর পানামায় চলে যান। কারণ মেক্সিকো তাঁকে আবার আশ্রয় দিতে সম্মত ছিল না। কিন্তু পানামাতেও গোলযোগ দেখা দেয়। ছাত্ররা শাহের উপস্থিতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। ফলে উপায়ান্তর না দেখে শাহ ১৯৮০ সনের মার্চ মাসে মিসর চলে আসেন। কিন্তু এখানেও তাঁর অবস্থা মোটেই ভাল নয়। মিসরীয় ছাত্রেরা ১৯৮০ সনের মার্চ মাসে শাহকে আশ্রয় দেয়ার আনওয়ার সাদাতের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। মিসরে ঐ বৎসর শাহের মৃত্যু হয়।

১৯৭৯ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের ১১ তারিখ খোমেনী প্যারিস হতে ইরানে চলে আসেন এবং জাতীয় ফ্রন্ট নেতা ডঃ মেহেদী বাজারগানকে প্রধানমন্ত্রীরূপে এক সাময়িক সরকার নিযুক্ত করেন। কিন্তু ইরানে সত্যিকার ক্ষমতা ১৫ সদস্যের ইসলামী বিপ্লবী পরিষদের কাছে রয়ে যায়।

একটি নির্বাচিত বিশেষজ্ঞ পরিষদ ইরানের জন্য একটি সংবিধানের খসড়া তৈরি করেন। ১৯৭৯ সনের ডিসেম্বর মাসে এক গণভোটে এই খসড়া সংবিধান অনুমোদিত হয়।

৯৮০ সনের জানুয়ারি মাসে আবুল আহসান বনি সদর ইরানের প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত হন।

প্রেসিডেন্ট বনি সদর অনিচ্ছা সত্বেও মুহাম্মদ আলী রাজাইকে ইরানের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। প্রেসিডেন্ট রাজাই-এর প্রতি আস্থাবান ছিলেন না।

১৯৮১ সনে বনি সদরকে বরখাস্তের পর তিন সদস্যের এক প্রেসিডেন্ট কাউন্সিল বনি সদরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৮০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ইরানের সাথে ইরাকের যুদ্ধ বেঁধে যায়।

১৯৮২ সনের ডিসেম্বর মাসে নির্ধারিত হয় যে নির্বাচিত একটি বিশেষজ্ঞ পরিষদ খোমেনী মারা গেলে তার উত্তরাধিকারী নির্বাচন করবে।

১৯৮৪ সনের ১৫ এপ্রিল এবং ১৭ মে তারিখে মজলিসের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচিত নতুন মজলিস ১৯৮৪ সনের ২৮ মে প্রথম অধিবেশনে মিলিত হয়।

* যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান দ্বন্দ্ব : ১৯৭৯-১৯৮৬

প্রথম হতেই যুক্তরাষ্ট্রের সাথে শাহ-বিরোধীদের চরম তিক্ত সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র নিয়ে তারই ভরসায় ও সমর্থনে শাহ নির্মম গণনির্যাতন চালাচ্ছিলেন। তাই ইসলামী বিপ্লব প্রথম হতেই যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ে।

১৯৭৯ সনে মুহাম্মদ রেজা শাহ পাহলভী চিকিৎসার জন্য পানামা হতে যুক্তরাষ্ট্রে আসার সাথে সাথে ইরানে গণবিক্ষোভ প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। এই বৎসর ৪ঠা নভেম্বর ইরানী জঙ্গী ছাত্ররা তেহরানে আমেরিকান দূতাবাসের ৬২ জন কূটনৈতিক ব্যক্তিকে জিম্মী হিসাবে আটক করে শাহকে ইরানের কাছে ফেরত দেওয়ার দাবি জানায়।

প্রেসিডেন্ট কার্টার আমেরিকান জিম্মীদের মুক্তির জন্য উঠে পড়ে লাগেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে ইরানের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন, আরব সাগর ও পারস্য উপসাগরে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়ে ইরানের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি, ইরানের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের অবরোধ এবং প্রতিশোধ, বৈরুত এবং ইসরাঈল হতে হেলিকপ্টারযোগে গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে জিম্মী মুক্তির চেষ্টা করেন। কিন্তু এতসব চেষ্টার কোনটাই ফলদায়ক হয়নি। পরিশেষে আলজিরিয়ার মধ্যস্থতায় ১৯৮০ সনে জিম্মীরা মুক্তি পায়। কিন্তু জিম্মী, মুক্তির পরও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইরানের সম্পর্কের উন্নতি হয়নি। বিপ্লবের সময় যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতার অতীত স্মৃতি ছাড়াও ১৯৮০ সনে ইরাক-ইরান যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে ইরানের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র বিক্রি করতে অসম্মতি ইরানী বিপ্লবী নেতারা সহজভাবে নেননি। তাদের ধারণা ছিল ইরানকে আক্রমণ দ্বারা কোণঠাসা করে আমেরিকান সাহায্যের জন্য বাধ্য করার উদ্দেশ্যেই নেপথ্যে থেকে যুক্তরাষ্ট্র ইরাককে আক্রমণের উসকানি দিয়েছে। ইরানী প্রতিরক্ষা অস্ত্রগুলি আমেরিকা হতে সংগৃহীত বলে অস্ত্রগুলির খুচরা যন্ত্রাংশ দিতে যুক্তরাষ্ট্র অস্বীকার করায় যুদ্ধ চালাতে ইরান খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছিল।

১৯৮৬ সনে যুক্তরাষ্ট্রের সিআইএ কর্তৃক ইরানের কাছে ইসরাঈলের মাধ্যমে অস্ত্র বিক্রি ঘটনা প্রকাশ পাওয়ায় দুনিয়া জোড়া হৈ চৈ শুরু হয়। কিন্তু একটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, ইরানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক ইরাকে সামরিক সাহায্য দানের ফলে যুক্তরাষ্ট্র কোন উপায়ে ইরানকে সাহায্য দিয়ে যুদ্ধে টিকে থাকার ব্যবস্থা না করলে যুদ্ধ বন্ধ এবং অস্ত্র ব্যবসায়ীদের লোকসানের সমূহ সম্ভাবনা দূর করার জন্যই অস্ত্রের এই গোপন ব্যবসা।

মহানবী এপারে ও ইসলাম ধর্মের অবমাননা করায় খোমেনী সালমান রুশদীর হত্যা দাবি করেন। এ নিয়ে ব্রিটেন, ইইসি এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাথে খোমেনী ও ইরানের নতুন বিবাদ শুরু হয়। ইরান ব্রিটেনের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। ইইসি দেশগুলি তেহরান হতে তাদের দূত প্রত্যাহার করে নেয়।

৩ জুন, ১৯৮৯, মাঝ রাতে আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী মারা যান। পরদিনই প্রেসিডেন্ট আলী খামেনীকে (জন্ম ১৫ জুলাই, ১৯৩৯) খোমেনীর উত্তরসূরী নিয়োগ করা হয়। খামেনীর জন্ম মাশাদে। তিনি সেখানে ফারসী, আরবী, লজিক এবং ধর্মীয় আইন পাঠের পর ইরাকের নাজাফে কিছুদিন শিয়া ধর্মীয় কলেজে পড়াশোনা করেন। অতঃপর কোম শহরে আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনীর নিকট ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

১৯৮৬ সালের নভেম্বরে প্রকাশ পায়, যুক্তরাষ্ট্র জিম্মি মুক্তির বিনিময়ে ইরানের কাছে অস্ত্র বিক্রি করেছে।

১৯৮৮ সালের ৩ জুলাই উপসাগরে অবস্থানকারী মার্কিন যুদ্ধজাহাজ একটি ইরাক বাণিজ্যিক বিমানকে গুলি করে ২৯০ জন নিহীহ আরোহীকে হত্যা করে।

১৯৯০ সালের ২১ জুন উত্তর ইরানে, এক প্রচণ্ড ভূমিকম্পে ৪৫০০০ লোক মারা যায়। ১০০,০০০ আহত এবং ৪০০,০০ গৃহহীন হয়।

উপসাগরীয় যুদ্ধ (১৯৯০-৯১) শুরু হলে প্রায় ১০ লাখ কুর্দি উদ্বাস্তু ইরাক থেকে ইরানে আশ্রয় গ্রহণ করে।

১৯৯৬ সালে যুক্তরাষ্ট্র ইরানে বিনিয়োগকারী বিদেশী কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিধিনিষেধ জারি করে।

কিন্তু ১৯৯৭ সালের ২৩ মে উদারপন্থী মুহাম্মদ খাতামী ইরানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর ইরান-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে বরফ গলার লক্ষণ দেখা দেয়। কিন্তু এ সম্পর্ক কখনও মসৃণ থাকেনি। ২০০৬ সাল থেকে ইরানের পরমাণু প্রকল্প নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইরানের চরম দ্বন্দ্ব শুরু হয়।

প্রেসিডেন্ট পদে পরপর টানা দুবার নির্বাচিত হন মহম্মদ আহমদী নিঝদ। আমেরিকা ও পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির বিরুদ্ধে তিনি কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে আছেন।

* অর্থনৈতিক বিষয়াদি

শিল্প : তেল, পেট্রো কেমিকেল, সিমেন্ট, চিনি, কার্পেট। কৃষিজ : শস্য, চাল, ফল, বাদাম, সুগারবীট, তুলা। খনিজ : ক্রোমিয়াম, কয়লা, তেল, গ্যাস। তেলের মজুদ-(১৯৯৬) ৯৩০০ কোটি ব্যারেল।

অন্যান্য সম্পদ : আটা, পশম, রেশম, কাভিয়ার।

কর্ষণযোগ্য ভূমি : ৮%।

পশুসম্পদ (১৯৯৬) : মেষ, ৫১৫ লাখ, ছাগল ১৫৮ লাখ, গবাদি ৮৫ লাখ। ধৃত-মাছ (১৯৯৫) ৩৮৮,৩০৫ মেট্রিক টন।

বিদ্যুৎ উৎপাদন (১৯৯৫) : ৭৯ বিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার।

শ্রম : কৃষি ৩৩%, শিল্প ২১%।

অর্থমুদ্রার নাম : রিয়াল। বিনিময় হার (আগস্ট’৯৭); ১ ডলার = ৩০০০ রিয়াল।

মাথাপ্রতি আয় (১৯৯৫-পিপিপি) : ৪৭০০ ডলার।

আমদানি (১৯৯৪) : ১৩০০ কোটি ডলার।

রপ্তানি (১৯৯৪) : ১,৬০১ কোটি ডলার।

পরিবহন : রেলপথ ৩১৬২ মাইল। মোটর যান যাত্রীবাহী ১৬ লাখ। বাণিজ্যিক ৫,৮৯,০০০।

বিমান পরিবহন : ৩৩০ কোটি যাত্রী মাইল ১৯টি।

বিমান বন্দর : প্রধান বন্দর—বন্দর আব্বাস।

শিক্ষা : সাক্ষরতা (১৯৯৫), ৭২%।

* রাজনৈতিক দল,

ইসলামী রিপাবলিকান পার্টি : ১৯৭৮ সালে ইসলামী বিপ্লবের জন্য গঠিত। বিপ্লবের পর ১৯৮৭ সালে খোমেনী এই দল এইজন্য ভেঙে দেন যে, এর উদেদশ্য সাধিত হয়েছে।

নিহঝাত আজাদী (স্বাধীনতা আন্দোলন) : স্থাপিত ১৯৬১। ইসলামে উল্লিখিত মানবাধিকারের উপর এ দলের জোর। মহাসচিব ড; ইব্রাহিম ইয়াজদি। ইসলামী রিপাবলিকান পার্টি ১৯৮৭ সালে ভেঙে দেয়ার পর নিহঝাত আজাদীকে নির্বাচনে অংশ নিতে দেয়া হয়।

আনসার-ই-হিজবুল্লাহ : দক্ষিণপন্থী দল। ১৯৯৫ সালে গঠিত।

ইরানী কুর্দিস্তান ডেমোক্রেটিক : পার্টি সদস্য ৫৪,০০০ মহাসচিব মোস্তাফা হাসসান জাদেহ। এরা কুর্দিস্তানের স্বায়ত্তশাসন চান।

ফেদাইন-ই-খালাক (জনগণের সৈনিক) : শহরে মার্কসবাদী গেরিলা দল।

মুজাহেদী-ই-খালাক (গণযোদ্ধা) : ইসলামী গেরিলা দল। নেতা মাসুদ রাজাবি এবং মরিয়ম রাজাবি (১৯৮৬ সাল থেকে ইরাকে)। সরকার বিরোধী এ দলটিতে ১৯৮৭ সালে। প্রাক্তন জাতীয় মুক্তিবাহিনী ও প্রতিরক্ষার জন্য ন্যাশনাল কাউন্সিলের ক্যাডাররা যোগ দেয়।

ন্যাশনাল ফ্রন্ট : ১৯৭৯ সালের মার্চ মাসে গঠিত। এতে আছে ইরান ন্যাশনালিস্ট পার্টি, ইরানী পার্টি এবং ইরানী ছাত্র সমাজ। নেতা ড. করিম সানজাবী (১৯৭৮ থেকে প্যারিসে)।

ফ্রাঙ্কসিয়নে হিজবুল্লাহ : ১৯৯৬ সালের মজলিস নির্বাচনের সময় যেসব মজলিসের সদস্য নেতা আলী আকবর হোসাইনীর নেতৃত্বে নির্বাচনে অংশ নেন তারা ছিলেন প্রেসিডেন্ট রাফসানজানির সমর্থক মাজমা-ই-হিজবুল্লাহ (নেতা আবদুল্লাহ নোরী)-দের বিরোধী।

ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট : গঠন ১৯৭৯ সালে। নেতা হেদায়েতউল্লাহ মতিনি দাফতারী (১৯৮২ সাল থেকে প্যারিসে)।

তুদেহ পার্টি : গঠন ১৯৪১। ১৯৪৯ সালে নিষিদ্ধ। ১৯৭৯ সালে আত্মপ্রকাশ। ১৯৮৩ সালের এপ্রিল মাসে আবার নিষিদ্ধ। প্রথম সচিব আলী খবরী।

হেজবে কমিউনিস্ট ইরান (ইরানী কমিউনিস্ট পার্টি) : গঠন ১৯৭৯। তুদেহ পার্টি, মস্কো নিয়ন্ত্রিত বলে এ দল গঠন করা হয়। মহাসচিব : আজী রিউন।।

কোমলা : গঠন ১৯৬৯। ইরানী কমিউনিস্ট দলের কুর্দী সংস্করণ।

* প্রধান দৈনিক

তেহরান টাইমস : নেজাতুল্লাহে এভেনু, ৩২ কৌশে-বিমেহ, তেহরান। স্থাপিত : ১৯৭৯। ভাষা : ইংরেজি। স্বাধীন।

কায়হান (দুনিয়া) : ফেরদৌসী এভেনু, তেহরান। প্রতিষ্ঠিত : ১৯৪১ সান্ধ্যকালীন। ভাষা : ফারসী। ১৯৫৯ সাল থেকে ইংরেজিতে Kayhan International নামে দৈনিক ও সাপ্তাহিক বের হচ্ছে। ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদক হোসেইন রামফার। ১৯৮০ থেকে কায়হান আরবীতেও বের হচ্ছে। ফারসী ভাষায় ১৯৪২ সাল থেকে এবং তুর্কি ভাষায় ১৯৮৪ সাল থেকে। তুর্কি পত্রিকাটি মাসিক কায়হানের আরো অনেকগুলি সংস্করণ আছে। (মহিলা, স্পোর্টস, শিশু, সংস্কৃতি, ইয়ারবুক)। প্রধান সম্পাদক : হোসেইন শরিয়ত মাজারী।

রেসাল্লাত : এ নামেরই একটি দক্ষিণপন্থী গ্রুপের মুখপাত্র। তেহরান।

খোরাসান : মেশেদ। হেড অফিস : খোরাসান ডেইলী নিউজ পেপারস, ১৪ ঝোহরে স্ট্রিট, মোবারেজান এভেনু, তেহরান। প্রতিষ্ঠা : ১৯৪৮। মালিক : মোহাম্মদ সাদেক (তেহরান)।

ইত্তেলাত (সংবাদ) : খায়াম স্ট্রিট, তেহরান। প্রতিষ্ঠা ১৯২৫। সান্ধ্যকালীন। ভাষা : ফারসী।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ

১. আহওয়াজ মেডিকেল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়,

২. আঝ-ঝাহরা বিশ্ববিদ্যালয়, তেহরান।

৩. আল্লামেহ তাব তাবাই বিশ্ববিদ্যালয়, তেহরান

৪. আমির কবির প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, তেহরান

৫. আর্ট বিশ্ববিদ্যালয় কমপ্লেক্স, তেহরান

৬. বাসতারান মেডিকেল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়

৭. বু-আলি সিনা বিশ্ববিদ্যালয়, হামাদান

৮. মাশাদ ফেরদৌসী বিশ্ববিদ্যালয়,

৯. জিলান বিশ্ববিদ্যালয়, রাশত

১০. ইরান মেডিকেল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়

১১. ইরান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, তেহরান

১২. ইসপাহান বিশ্ববিদ্যালয়

১৩. ইসপাহান মেডিকেল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়

১৪. ইসপাহান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যলায়

১৫. ইসলামী আজাদ বিশ্ববিদ্যালয়, তেহরান

১৬. কে এন তোসি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, তেহরান

১৭. মাশাদ চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়,

১৮. মাজানদারান বিশ্ববিদ্যালয়, বাবোলগার

১৯. পেট্রোলিয়ান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়,

২০. রাজি বিশ্ববিদ্যালয়, বাখতাবান,

২১. শহীদ বিশ্ববিদ্যালয়, তেহরান

২২.শহীদ বাহোনর বিশ্ববিদ্যালয়, কেরমান

২৩. শহীদ বেহেশতি বিশ্ববিদ্যালয়, তেহরান

২৪. শহীদ বেহেশতি চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় ।

২৫. শহীদ শামরান বিশ্ববিদ্যালয় তেহরান, খুজিস্তান।

২৬. শহীদ সাদোখি চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়, ইয়াজদ

২৭. শাহরে কোরদ চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহরে কোরদ

২৮. শরীফ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, তেহরান

২৯. শিরাজ বিশ্ববিদ্যালয়, শিরাজ

৩০. সিস্তান ও বালুচিস্তান বিশ্ববিদ্যালয়, জাহিদান

৩১. তাব্রিজ চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়, তাব্রিজ

৩২. তাব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়

৩৩. তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়

৩৪. উবমিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, উবমিয়া

৩৫. ইয়াজদ বিশ্ববিদ্যালয়, ইয়াজদ

আফগানিস্থান কি সাম্রাজ্যবাদীদের বধ্যভূমির পরীক্ষাগার হয়ে উঠছে?

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা