হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলনের ধারা প্রথম দিকে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হলেও পরবর্তীকালে তা সাহিত্যে -সংস্কৃতির জগৎকে আত্রান্ত করে। সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে জাতিদ্বেষ সৃষ্টির প্রথম দৃষ্টান্ত সম্ভবত উইলিয়াম কেরীর একটি গল্প। মৃত্যুঞ্জয়-রাজীবলােচন-রামরামের কালে ১৮১২ সালে উইলিয়াম কেরী ইংরেজ সিভিলিয়ানদের জন্য রচনা করেন পাঠ্যপুস্তক ‘ইতিহাসমালা’। কেরীর বইটির নামপত্রে বলা হয়েছে যে এটি হচ্ছে ‘এ কালেকশন অফ স্টোরিজ ইন দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ কালেক্টেড ফ্রম ভেরিয়াস সোর্সেস’। এতে মােট দেড়শােটি গল্প আছে। গল্পগুলি অনেকটা বাইবেলের গল্পচ্ছলে নীতিকথা বলার ভঙ্গিতে লিখিত। অনেক সময় আবার ঈশপের গল্পের মতাে শেষে পাঠককে উপদেশও দেওয়া হয়েছে।

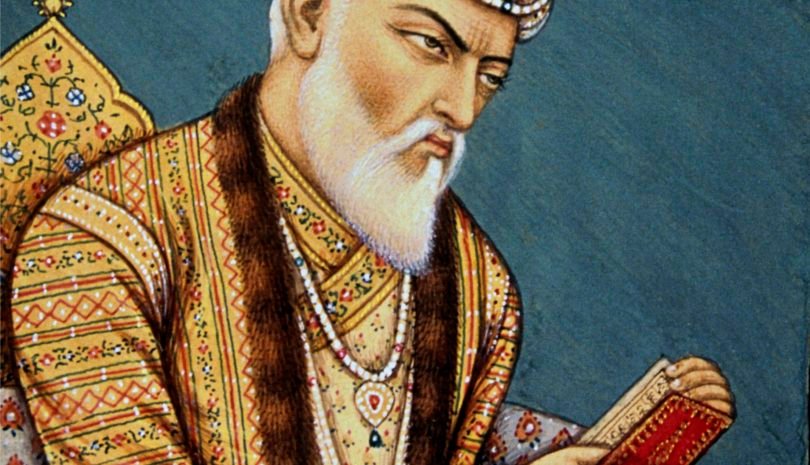

গল্পটির নামপত্রের ভাষ্য অনুযায়ী বলা যায় যে, সম্ভবত কাহিনিগুলাে বিভিন্ন জনশ্রুতি অথবা প্রচলিত বানানাে গল্প মাত্র। ইতিহাসমালার মােট দেড়শােটি গল্পের মধ্যে ১৪৭ নম্বর গল্পটির প্রকৃতি একটু ভিন্নরকম। ইতিহাসখ্যাত সম্রাট আকবর এবং তার বিদূষক বীরবর বা বীরবলকে নিয়ে রচিত এই গল্পটির তাৎপর্য বিশেষ কৌতূহলপ্রদ এই জন্য যে, ইংরেজ মিশনারিরা এই গল্পের মধ্য দিয়ে সেকালের দুটি বিশিষ্ট ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে সরাসরি বিদ্বেষ বিষ উপ্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন। গল্পটি এরকম, “সম্রাট আকবর একদিন, তার এক মন্ত্রী ব্রাহ্মণ জাতি বীরবর (বীরবল)-এর কাছে রহস্য করে হিন্দু ধর্ম বড় না ইসলাম ধর্ম বড় তা জানতে চাইলেন। বীরবল এই প্রগ্নে বিপদে পড়ে গেলেও কূটবুদ্ধি দিয়ে এর একটা সমাধান বের করে আনেন। তিনি সম্রাটকে দিয়েই হিন্দু প্রজাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের রাজাদেশ প্রচার করালেন। সম্রাট তার পরামর্শমত আদেশ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণপ্রথা নির্যাতিত তাবৎ অচ্ছুৎ হাড়ী-ডােম শ্রেণির হিন্দু প্রজারা মুসলমান হবার ভয়ে দলে দলে দেশান্তরী হতে শুরু করে। অবস্থা দেখে বাদশাহ মন্তব্য করলেন ইহাতে বুঝি হিন্দু হইতে মুসলমান নীচ, কেননা হাড়ীরাও মুসলমান হইতে চাহে না। অর্থাৎ সম্রাট আকবরের মতে বর্ণাশ্রম জর্জরিত অচ্ছুৎরাও মুসলমানদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। গল্পটি এখানেই শেষ নয়। হিন্দুত্বের মহিমায় যারপরনাই মুগ্ধ সম্রাট আকবর তৎক্ষণাৎ নিজ ধর্ম ত্যাগ করে হিন্দু হতে চাইলেন। এইবারে হল সত্যিকারের বিপদ। বীরবলের গর্দান বুঝি এইবার যায় যায়। কিন্তু প্রবাদতুল্য প্রত্যুৎপন্নমতি বীরবলকে হারায় কে? এক সপ্তাহের মধ্যে বাদশাহের ধর্মত্যাগের ব্যপারে ব্যবস্থা নেবার নাম করে বীরবল পরিত্রাণের উপায় খুঁজতে লাগল। পরদিন সে সম্রাটকে দেখিয়ে দেখিয়ে একটি গর্দভকে প্রচণ্ড গাত্র মার্জনায় ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। সম্রাট কৌতূহলী হয়ে এই অদ্ভুত আচরণের হেতু জানতে চাইলে বলা হল যে গাধাটাকে ঘসে মেজে একটা ঘােড়ায় পরিণত করা হচ্ছে। সম্রাট তাকে নিতান্তই নির্বোধ বিবেচনা করে বললেন—আরে গাধা কি কখনাে ঘােড়া হয় ? তখন বীরবল নিবেদন করল যে তা যদি না হয় তাহলে গর্দভ মুসলমানের পথে ঘােড়া হওয়া বা হিন্দুতে পরিণত হওয়া সম্ভব নয়।”

গল্পটির উৎস সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না, গবেষকদের অনুমান এটি কেরীর নিজস্ব নির্মাণ।১ এ গল্প যখন রচিত হয় তখন হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক এত তিক্ত হয়ে ওঠেনি যে, কেউ কারাে ধর্মমত নিয়ে প্রকাশ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করবে। সুতরাং এ কাজটি ইংরেজদের দ্বারা সূচিত ও লালিত হতে পারে। এই বির্বাসের যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় শাসক ইংরেজের পরবর্তী কর্মকাণ্ডের মধ্যে। উনিশ শতকের প্রারম্ভ থেকেই এই দুটি ধর্ম সম্প্রদায়ের সহমর্মিতা ও সহনশীল সহাবস্থানের মানসিকতায় ফাটল ধরানাের চেষ্টা শুরু হয়। কেরীর এই গল্পটিকে যদি সাম্প্রদায়িকতা প্রচারের প্রথম ইঙ্গিতবাহী সাহিত্য প্রয়াস বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে বলতে হয় যে, কেরী এ কাজ সচেতনভাবে না করলেও এর মধ্য দিয়ে মুসলমানদের সম্পর্কে ইংরেজ জাতির ভীতি ও সন্দেহ নিজের অজান্তেই প্রকাশিত। পরবর্তীকালে ইংরেজতােষণ নীতির প্রতি বিধাসী কয়েকজন খ্যাতিমান সাহিত্যিক এই মুসলিম বিদ্বেষ প্রচারের কাজে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করেন।

[১]

এই সময়ে ঐতিহাসিক কর্ণেল জেমস টড তার অপ্রামাণ্য, চারণগীতি ও গালগল্প নির্ভর গ্রন্থ ‘অ্যানালস অ্যান্ড অ্যান্টিকুইটিজ অফ রাজস্থান’ রচনা করলেন। দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৮২৯ ও ১৮৩২ সালে। ১৭৯৮ সালে মাত্র ষােলাে বছর বয়সে টড ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনস্থ সামরিক কলেজের ছাত্র হিসেবে যােগদান করেন। তিনি ভারতবর্ষে থাকেন ২৪ বছর। এর মধ্যে ১৭ বছর অতিবাহিত করেন মধ্য ভারত ও রাজপুতানায়। এই সময় তিনি বিভিন্নভাবে রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করেন। চারণ কবিদের রচনা, গাথা, মহাকাব্যগুলি ছিল তার প্রধান উৎস।

গ্রন্থে ইংল্যান্ডের রাজা চতুর্থ জর্জকে পুস্তকটি উৎসর্গ করে লেখক জেমস টড এ মর্মে উৎসর্গ-পত্রে লিখেছেন যে,

“বৃটিশ শক্তি স্বাধীনতা হারানাে রাজপুত জাতি এবং বাঙালি জাতি…এই দু’টো জাতিকেই চরম অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করেছে। অথচ ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা বঙ্গীয় এলাকা এবং ১৮১৭ সাল নাগাদ রাজপুত রাজ্যগুলাে কীভাবে ছলে বলে ও কৌশলে কুক্ষিগত করেছে, তা শিথিত ব্যক্তির কাছে অজানা ছিল না। এই গ্রন্থের ভূমিকায় একদিকে ৭০০ বছরের মুসলিম রাজত্বের বিরুদ্ধে তীব্র বিষােদগার করা হয়েছে এবং অন্যদিকে হিন্দুদের অতীত মহত্ত্বের কথা ও হিন্দুধর্মীয় দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। লেখক বলতে চেয়েছেন যে, ইংরেজরাই হচ্ছে হিন্দু এবং রাজপুতদের মুক্তিদাতা।”

১৮২০ থেকেই টডের ‘রাজস্থান’-এর অনুবাদ কক্ষ্য করা যায় বাংলায়। এই বছর থেকে কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার জেমস টডের ‘রাজস্থান’ অনুবাদে উদ্যোগী হন, যদিও তিনি নিজের নাম ব্যবহার করেননি। তাঁর ‘রাজস্থানের ইতিবৃত্ত’ পাঁচটি খণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৮৭২-৭৩ সালে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে গােপাল মুখােপাধ্যায় টডের ‘রাজস্থান’ অনুবাদ করেন—এই অনুবাদ ‘পবিত্র রাজস্থান’ নামে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ‘চারুবার্তা’র ভূতপূর্ব সম্পাদক যজ্ঞের বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত এবং অঘােরনাথ বরাট কর্তৃক প্রকাশিত ‘রাজস্থান’ নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১২৯০ বঙ্গাব্দে। এর ভূমিকায় প্রকাশক টডের ভূয়সী প্রশংসা করে লেখেন যে, টডের মতাে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে ভারতের অতীত গৌরব সম্পর্কে জানা গেছে।

কলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীশ্রেণি প্রায় এক শতাব্দীকাল পর্যন্ত জেমস টড-প্রণীত গ্রন্থ দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত ছিলেন। প্রভাতকুমার গােস্বামী যথার্থই মন্তব্য করেছেন,

“..টড সাহেবের প্রভাব এড়ানাে অনেকের পথে ই সম্ভব হয়নি। কারণ ঐতিহাসিক তথ্যের নানা অসঙ্গতির মধ্যেও যেমন বঙ্কিমের প্রতিপাদ্য ছিল ‘হিন্দু বাহুবল’, তেমনি ইতিহাসের কাহিনী নিয়ে নাট্যকারেরা যে দেশাত্মবােধক নাটকগুলাে লিখেছিলেন তার মধ্যে বহু সংখ্যক নাটকের জাতীয় ভাব প্রকৃতপক্ষে হিন্দু জাতীয়তাবাদ …প্রায় সর্বত্রই দেখা যাবে যে, নাট্যকারেরা ঐতিহাসিক ঘটনাকে যথাযথভাবে আঁকড়ে থাকেননি। ইংরেজকে সােজাসুজি আক্রমণ করার অসুবিধা থাকার জন্যও কেউ কেউ রাজপুত-মােগল বা মারাঠা-মােগল সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদ জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন। সেখানেও হিন্দু মানসিকতা এড়ানাে যায়নি। এর ফল জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে সুখকর হয়নি, তাকে অবলম্বন করে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প উদগীরিত হয়েছে।”২

তখন জেমস টড ছাড়াও জেমস মিল, কন্টার, স্টুয়ার্ট, বিশপ হেবার, ক্যানিংহাম, ডাফ, ইলিয়ট ও ডওসন প্রমুখের ইতিহাস গ্রন্থও লেখক-পাঠক সমাজে বিশেষ জনপ্রিয়। প্রকৃতপথে এইসব ইতিহাস গ্রন্থে ইতিহাসের চেয়েও বেশি ছিল লেখকদের ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ। ভারতীয় লেখকবৃন্দ তাদের ব্যক্তি গত মানস-প্রবণতার অনুসরণেই কেউ গ্রহণ করেছেন। কন্টার আর কেউ বা জেমস টড। যেমন ভূদেব মুখােপাধ্যায় (১৮২৪-৯৮) হিন্দু কলেজের ছাত্র থাকাকালে এক ইংরেজ শিক্ষকের হিন্দুদের স্বদেশানুরাগ নেই এমন উক্তিতে যারপরনাই ব্যথিত হন। এখানেই নিহিত ছিল তার স্বদেশানুরাগের ভিত্তি, যার প্রেরণা এই লেখকের পরবর্তীকালের সাহিত্যচর্চায় প্রভাব ফেলে।৩ এজন্যই তিনি কন্টারের ‘দ্য মারহাট্টা চিফ’ গ্রন্থের শিবাজী চরিত্রের একনিষ্ঠ স্বদেশানুরাগের প্রাবল্য দ্বারা আকৃষ্ট হন এবং তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিষয় হিসেবে বেছে নেন কন্টারের ইতিহাস গ্রন্থ।

অনুরূপভাবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) মানস অভিরুচি তাকে টডের ইতিহাস গ্রন্থ অনুসরণের প্রেরণা দিয়েছে। রাজপুত জাতি শুধুমাত্র হিন্দুধর্মাবলম্বী বলেই অন্যান্য স্বাতন্ত্র সত্ত্বেও তার কাছে আদৃত। বঙ্কিমচন্দ্রের তীর স্বজাতি প্রেমই হিন্দুদের মহিমা কীর্তনের অনুষঙ্গে মুসলমানদের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়েছিল। তিনি জাতীয়তার প্রশ্নে হিন্দুত্বের ধারণাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন অধিক।

“When the creative writers of the country who were Hindus were on the looked for the past glories of the nation they insinetively turned to Rajput Maharatta and Sikh history in which examples of Hindu chivalry and heroism were to be found in abundance… There they learned how Hindus and Muhammadans fought for political supremacy nand retold the stories through their creative imagination.”৪

সাহিত্যে হিন্দু সমাজকে সর্বকালের আদর্শ হিসেবে তুলে ধরে এবং মুসলমানদের অপমানের চূড়ান্ত করে বঙ্কিমচন্দ্র সেকালে উদারনৈতিক সর্বভারতীয় চেতনা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এক বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিলেন। ইংরেজ শাসকের ‘ডিভাইড অ্যাণ্ড রিল’ নীতির সমর্থন তার রচনায় প্রকটভাবেই প্রতিফলিত হয়, যা সমকালের মুসলিম সমাজকে বিব্ধ করে তােলে।

[২]

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে বাংলা কবিতার সম্পর্ক আলােচিত হয়েছে অনুরাধা রায় এবং রসিংকা চৌধুরির রচনায়। একটি ‘কাব্যিক বয়ান’ হিসেবে জাতীয়তাবাদকে দেখেছেন অনুরাধা রায়।৫ অর্থাৎ কেবল সংগঠন, আন্দোলন এবং আনুষঙ্গিক ঘটনার সীমানার মধ্যে জাতীয়তাবাদকে আবদ্ধ না করে, জাতীয়তাবাদী মানসিকতার গঠন-প্রক্রিয়া তিনি একটি সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে আলােচনা করেছেন। শ্রীমতি রায় চেষ্টা করেছেন, কবিতার মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের ভদ্রলােকদের মানসিক গঠনকে বুঝে নিতে। যেহেতু ওই ভদ্রলােকেরাই সে সময় জাতি গঠনের কাজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাই তাদের মানসিকতায় সে যুগের সামগ্রিক জাতীয় চেতনারই প্রতিফলন ঘটবে বলে তার বিধাস। রসিংকা চৌধুরির প্রাথমিক কাজের বিষয় ছিল ভারতীয়ইংরেজি কবিতায় জাতীয় চেতনার প্রকাশ।৬ পরবর্তীকালে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে উনিশ শতকের বাংলা কবিতা এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জটিল আন্তঃসম্পর্কের নানা দিক নিয়ে তিনি আলােচনা করেছেন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই সময়ের কবিদের অনেকেই জাতীয়তাবাদী বা দেশপ্রেমী কবি হিসেবে চিহ্নিত। যদিও একটু খোঁজ করলেই দেখা যাবে দেশভক্তির পাশাপাশি তাদের ইংরাজ-ভক্তিও খুব কম ছিল না। এই সময়ের প্রখ্যাত বাঙালি কবিদের অনেকেই ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকুরিরত, কেউ কেউ সরকারি বেতনভােগী না হলেও অনুগৃহীত। অতএব সােচ্চারে ইংরেজ-বিরােধিতার পথ নেওয়া এদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কখনাে অসুরদের বিরুদ্ধে দেবতাদের সংগ্রাম, কখনাে যবনের বিরুদ্ধে হিন্দুর লড়াই, এই আধারে পরিবেশিত হয়েছে জাতীয় গৌরবের কাহিনি। স্বাভাবিকভাবেই ‘হিন্দুত্ব’ বা ‘আর্যামি’র ধারণাকে উপজীব্য করে রচিত হয়েছে জাতীয়তাবােধের কবিতা। প্রদীপ দত্ত একটি প্রবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন ১৮৮০-র দশকের পর থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় ভাষার স্থান নিয়েছে ধর্ম।৭ কিন্তু এই সময়ের সাহিত্যে, বিশেষত কবিতায় আরও অনেক আগে থেকেই ধৰ্মপরিচয় নির্ভর জাতীয়তাবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। ভাষা নির্ভর জাতীয়তাবাদের পক্ষে সম্ভব ছিল কেবল বাঙালি জাতীয়তাবাদ গড়ে তােলা, কিন্তু সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের শরিক হওয়ার জন্য বাঙালি কবিকে ধর্মের (হিন্দুধর্ম) আশ্রয় নিতেই হয়েছে।

জাতীয়তার আদর্শবাহী এই কবিতাগুলির মধ্যে এক ধরনের বিষয়গত পুনরাবৃত্তির কথা উল্লেখ করেছেন অভীক মজুমদার।৮ তার বক্তব্য অনুযায়ী, একটি সুখী ও সম্পদশালী রাষ্ট্রের উপর বৈদেশিক আক্রমণের বিষয়টি বারবার ফিরে এসেছে এই পর্যায়ের কবিদের রচনায়। প্রধানত তিনটি রূপকের আধারে পরিবেশিত হয়েছে একই কাহিনি। পৌরাণিক রূপকাশিত রচনাগুলিতে রয়েছে স্বর্গের উপর অসুর বা রাক্ষসদের হামলা, দেবতাদের বিতাড়ন এবং দেবতাদের স্বর্গ পুনরুদ্ধারের কাহিনি। মহাকাব্যিক রূপকে রামায়ণ-মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনির নতুন আঙ্গিকে পরিবেশনের মাধ্যমে ভারতীয় জাতির অতীত গৌরবের কথা বলা হয়েছে। আর ঐতিহাসিক রূপকে এসেছে কোনও হিন্দু রাজ্যের উপর মুসলমান আক্রমণের কাহিনি। তারই সূত্র ধরে এসেছে মুসলমান বা যবন-বিদ্বেষ। রাক্ষস বা অসুর বা কৌরবেরা ভিলেন হিসেবে চিত্রিত হলে কোনও সমস্যা ছিল না। কিন্তু ঐতিহাসিক কবিতার প্রোপটে মুসলিম রাজশক্তি স্বাধীনতার শত্রু হিসেবে চিহিত হওয়ার ফলে বাঙালি মুসলমানের একটা পরিচয়ের সংকট যে তৈরি হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আবদুল মওদুদ বাংলা সাহিত্যে জাতিদ্বেষণার উৎস সম্পর্কে আলােচনা করতে গিয়ে বলেছেন, “উনিশ শতকের মধ্যকাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের চর্চা সামগ্রিকভাবে হিন্দুদের দ্বারা এবং সর্বতােভাবে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যানুসারী হলেও এবং তৎকালে কোনও মুসলমানের বাংলা সাহিত্যের পংক্তিভােজনে অধিকার না থাকলেও এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে বাংলা সাহিত্যের পবিত্র প্রাঙ্গণ তখনও সাম্প্রদায়িকতার পঙ্কিলতায় কলুষিত হয়নি। এবং এর কারণ ছিল দুটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক কাঠামাের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে যে হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের আবির্ভাব, তারাই নতুন সংস্কৃতির বা বাবু কালচারের পত্তন করেন। এ পর্যন্ত অনুগ্রাহী ও অনুগৃহীতের আঁতাতে কোনও ফাটল ধরেনি এবং সম্বন্ধটাও ছিল অন্তরঙ্গ। অতএব ইংরেজের বিরুদ্ধে অভিযান তথা বিদ্রোহের সুর না উঠা পর্যন্ত ‘স্বদেশ’ তথা ‘স্বধর্মপ্রীতি’র জোয়ার উঠেনি। আর এ দুটির জোয়ার না ডাকা পর্যন্ত মুসলমান সমাজ ভ্রুক্ষেপেরও যােগ্য বিবেচিত হয়নি। অতএব সাম্প্রদায়িক চিন্তাটা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মাথা চাড়া দেয়নি। দ্বিতীয়ত, ১৮৭০ সালে যখন মুসলমানগণ শিক্ষায়, চাকুরি ক্ষেত্রে এমনকি সাহিত্যের অঙ্গনেও প্রবেশ লাভের দুঃসাহসিকতা দেখাতে লাগলেন, তখনই ‘স্বজাতি’ ও ‘স্বধর্ম’ রক্ষার প্রয়ােজন দেখা দিল হিন্দুদের মনে এবং তখন থেকেই ‘সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা’র প্রাদুর্ভাব হতে লাগল। বিদেশী প্রভুদের নিকট পদে পদে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে বর্ণহিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সুদূর অতীতের শ্রেষ্ঠতা দ্বারা বর্তমানের ক্ষুদ্রতাকে ঢাকবার চেষ্টা করতে থাকেন এবং একটা উগ্র ধর্মগত ও সম্প্রদায়গত দম্ভ প্রকাশ শুরু হয়ে যায়। হিন্দুধর্ম ও হিন্দুরাজ্য পুনঃসংস্থাপনের একটা প্রমত্ত প্রচেষ্টা নানাভাবে সঞ্চারিত হতে থাকে। তারই অভিব্যক্তির নগ্ন প্রকাশ হতে থাকে ‘হিন্দুমেলা’তে এবং সাম্প্রদায়িকতা-দুষ্ট সাহিত্যে।”৯

[৩]

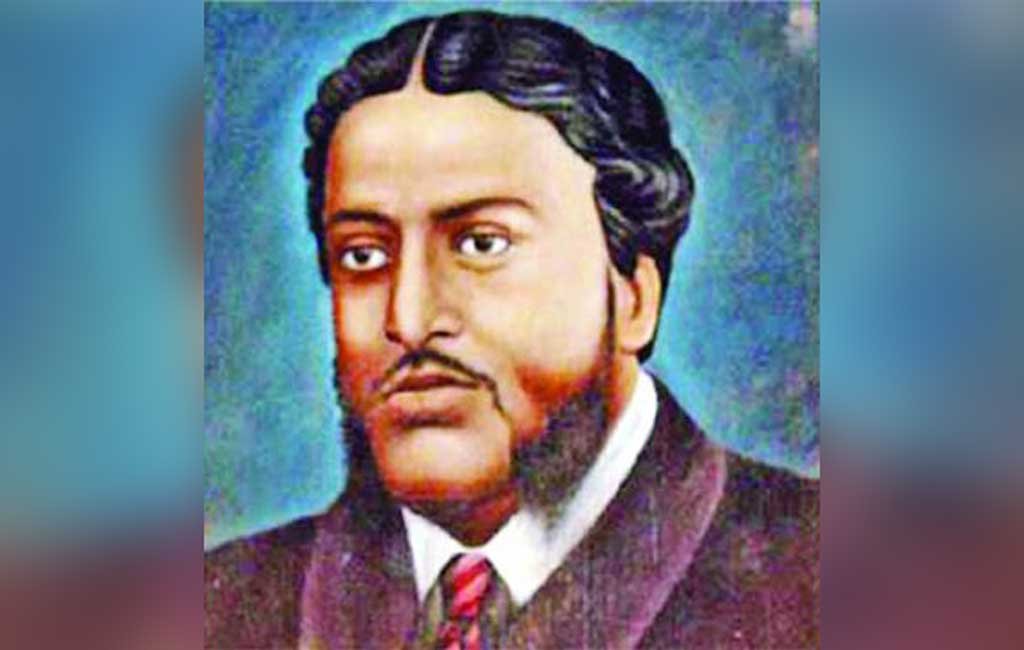

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮২১-৫৯) ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-৮৭) প্রমুখের বিভিন্ন কাব্যে-লেখনীতে হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব ও জাতি বিদ্বেষ বারবার এসেছে। তাদের রচনায় মুসলিমরা হীনভাবে চিত্রিত ও উপস্থাপিত। সাহিত্যে জাতি দ্বেষণায় সূত্রপাত হয়েছে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের হাত ধরে। কবির লেখনীতে মুসলমানরা হয় ‘যবন’, নয় ‘নেড়ে’। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের সময় মুসলমানদের ভূমিকায় কবি ক্ষুব্ধ। সংবাদ প্রভাকরের’ সম্পাদকীয়তে লিখলেন, “অবােধ যবনেরা উপস্থিত বিদ্রোহের সময়ে গভর্ণমেন্টের সাহায্যার্থে কোন প্রকার সদানুষ্ঠান না করাতে তাহারদিগের রাজভক্তির সম্পূর্ণ বিপরীতাচরণ প্রচার হইয়াছে এবং বিজ্ঞ লােকেরা তাহারদিগকে নিতান্ত অকৃতজ্ঞ জানিয়াছেন…।”১০ কবির চোখে বিদ্রোহী মাত্রেই ক্ষমার অযােগ্য অপরাধী। তাই মহাবিদ্রোহের অন্যতম নেতা নানাসাহেব তার কাছে ‘পুষ্যি এঁড়ে দস্যি ভেড়ে’। অবশ্য কবির মতে, আসল ‘নরাধম’ হচ্ছে নেড়েরা। ১৮৫৭-এ ‘কানপুরের যুদ্ধে জয়’ কবিতায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখলেন,

“মর্জি তেড়া কাজে ভেড়া

নেড়া মাথা যত।।

নরাধম নীচ নাই নেড়েদের মত।”

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যেভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির প্রচার করেছিলেন তা ‘উদার মধ্যপন্থী’ সাংবাদিকের পরিচয় নয়, “…যখন দাড়ধারী নাড়ুর পােলা আসিয়া ‘ইয়া হুসেন’, ‘ইয়া হুসেন’ বলিয়া বুক চাপড়াইয়া দুপুরে মাতন করিতেছে, তখন হিন্দু কলেজের হিন্দুত্বনাশের আর কি অপেক্ষা রহিল?”

তিনি এই কলেজে ভরতি হওয়া খ্রীষ্টান ও মুসলিম ছাত্রদের যথাক্রমে ‘ঈশুর খােকা’ ও ‘মহম্মদের খােকা’ বলে কটুক্তিও করেন। তিনি চাইতেন, হিন্দু কলেজে (১৮১৭) কেবল হিন্দুরাই পড়ুক, অন্যেরা নয়।১১

বিশেষ করে ‘যবন’, ‘নেড়ে’-রাই যে ইংরেজ রাজত্বে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রধান কারণ এ তথ্যও তিনি বারবার উচ্চারণ করেছেন। তাঁর কাছে বিদ্রোহী সিপাহীদের কার্যাবলি কিছুতেই অনুমােদনযােগ্য নয়। সুতরাং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাঙালি হিন্দুদের উদ্দেশ্যে বললেন, তাদের যুদ্ধে যেতে হবে না, কেবল ‘রাজপুরুষগণের মঙ্গলার্থে স্বস্ত্যয়ন করতে হবে,

“জগদীধর আপন ইচ্ছায় বিদ্রোহীদিগ্যে শাসন করুন, যাহারা বিদ্রোহী হয় নাই, তাহারদিগের মঙ্গল করুন, কোন কালে যেন তাহারদিগের মনে রাজভক্তির ব্যতিক্রম না হয়। হে ভাই, আমারদিগের শরীরে বল নাই, মনে সাহস নাই, যুদ্ধ করিতে জানি না, অতএব প্রার্থনাই আমারদিগের দুর্গ, ভক্তি আমারদিগের অস্ত্র এবং নাম জপ আমারদিগের বল, এতদ্বারাই আমরা রাজ-সাহায্য করিয়া কৃতকার্য হইব।”

সাম্প্রদায়িক চেতনা ব্রিটিশদের অলিখিত ‘সভাকবি’ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাতে স্পষ্ট। গুপ্তকবি ‘সংবাদ প্রভাকরের’ সম্পাদকীয়তে জানিয়েছেন,

“..যবনের মধ্যে যে সকল বিবেচক লােক আছেন তাঁহারা আমারদিগের এই লেখাতে ক্রোধ করিবেন না, অবশ্য দুঃখিত হইবেন, তাঁহারা আমারদিগের এই লেখার লক্ষ্যস্থল নহেন, তাহারদিগের সংখ্যা অধিক নহে, সুতরাং তাহারা এ বিষয়ে কিছুই করিতে পারেন না। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের যে সকল স্থানে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। তাবত স্থানেই যবনেরা অস্ত্র ধারণপূর্বক নিরাশ্রয় সাহেব বিবি বালক বালিকা এবং প্রজাদিগের প্রতি হৃদয় বিদীর্ণকর নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছে, সাহেবের মধ্যে অনেকে আপনাপন বহুকালের যবন ভৃত্যের দ্বারা হত হইয়াছেন, অধুনা যবন প্রজাদিগের গবর্ণমেন্টের এমত অবিশ্বাস জন্মিয়াছে যে এই নগরে যে স্থানে অধিক যবনের বাস সেই স্থানেই অধিক রাজপ্রহরী নিযুক্ত হইয়াছে, নাগর্য বলন্টিয়ার সেনাগণ অতি সতর্কভাবে মাদরাসা কলেজ রক্ষা করিতেছেন, যবনদিগের অন্তঃকরণে কি কারণে গবর্ণমেন্টের প্রতি বিরূপ ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে তাহা আমরা কিছুই নিরূপণ করিতে পারিলাম না।”১২

বিদ্রোহীদের মধ্যে বিভিন্ন সামরিক পদ এবং বিভিন্ন এলাকা শাসনে বহু বেসামরিক পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ‘গুপ্ত কবি’ সাম্প্রদায়িকতার বিষ উদ্গিরণ করলেন,

“…বাবাজীদের রাজ্য তাে পাঁচপােয়া কিন্তু কালেক্টর, মেজিষ্ট্রেট, জজ, দেওয়ান, খাজাঞ্চি সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছে, আহা! নেড়ে চরিত্র বিচিত্র, ইহারা অদ্য জুতা গড়িতে গড়িতে কল্য ‘সাহাজাদ’ ‘পিরজাদা’ ‘খানজাদা’ ‘নবাবজাদ’ হইয়া উঠে, রাতারাতি একে আর এক হইয়া বসে, যাহা হউক বাবাজীদের মুখের মতন হইয়াছে, জঙ্গের রঙ্গ দেখিয়া অন্তরঙ্গভাবে গদগদ হইয়াছিলেন, এদিকে জানেন না, যে ‘বাঙ্গাল’ বড় হেঁয়াল…।”১৩

ধর্মাচার সম্পর্কিত কবিতায় প্রাচীন রক্ষণশীল সনাতন হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তীব্র উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর বক্তব্য যায় যায় ‘হিন্দুয়ানি আর নাহি থাক’। এখানে মুসলিমদের প্রতি কটাক্ষর ইঙ্গিত স্পষ্ট। ‘আচার ভ্রংশ’ কবিতায় ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন,

“কালগুণে এই দেশে বিপরীত সব।

দেখে শুনে মুখে আর নাহি সরে রব।।

এক দিকে দ্বিজ তুষ্ট গােল্লাভােগ দিয়া।

আর দিকে মােল্লা বসে মুর্গি মাস নিয়া।।

এক দিকে কোশাকুশি আয়ােজন নানা।

এক দিকে টেবিল ডেবিল খায় খানা।।”

মুসলিমদের হেয় করতে কবি ঈশ্বরচন্দ্র নিজে বা কারাের গােপন ইঙ্গিতে লিখলেন,

“একেবারে মারা যায় যত চাপদেড়ে (দাড়িওয়ালা) ।

হাসফাঁস করে যত প্যাজখাের নেড়ে।।

বিশেষতঃ পাকা দাড়ি পেট মােটা ডুড়ে।

রৌদ্র গিয়া পেটে ঢােকে নেড়া মাথা ছুঁড়ে।

কাজি কোল্লা মিয়া মােল্লা দাড়ি পাল্লা ধরি।

কাছা খােল্লা তােবাতাল্লা বলে আল্লা মরি।।

দাড়ি বয়ে ঘাম পড়ে বুক যায় ভেসে।

বৃষ্টি জল পেয়ে যেন ফুটিয়াছে কেশে।।

বদনে ভরিছে শুধু বদনার নল।

দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল।।” (ঋতুবর্ণন’)

১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ যখন ব্রিটিশ সরকার দমনে সমর্থ হতে লাগল তখন ইংরেজদের যুদ্ধ জয়ে রাজভক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সানন্দে পদ্য রচনা করলেন মুসলিম বিদ্রোহীদের প্রতি তীব্রভাবে বিদ্রুপ করে,

“হেল্লা করে কেল্লা লুঠে দিল্লীর ভিতরে।

জেল্লা মেরে বেড়াইত অহঙ্কার ভবে।।

এখন সে কেল্লা কোথা হেল্লা কোথা আর!

জেল্লা মেরে কেবা দেয় দাড়ির বাহাব ছড়ে

পাল্লা বলে আল্লা পড়েছি বিপাকে।

কাছাখােল্লা যত মােল্লা তােবা তাল্লা ডাকে।।

সবার প্রধান হয়ে যে তুলেছে খড়ি।

দিল্লীর দুর্গেতে থেকে গুণিয়াছে কড়ি।।

হইয়া হুজুর আলি হাতে নিয়ে ছড়ি।।

করেছে হুকুম জারি তাজি ঘােড়া চড়ি।…

ধরিয়াছে রাজবেশ পরে টুপী জামা।

কোথা সেই কালনিমে রাবণের মামা।।”

(আগ্রার যুদ্ধ’)।

মুসলিমদের প্রতি কটুক্তি করে ঈশ্বরচন্দ্র আরও লিখলেন,

“দিশি পাতি নেড়ে যারা, তাতে পুড়ে হয় সারা।

মলাম মলাম মামু কয়।

হ্যাঁদুবাড়ি খেনু ব্যাল,

প্যাটেতে মাখিনু ত্যাল

নাতি তবু নিদ নাহি হয়।।” (ঋতুবর্ণন’)

এক সময় অত্যাচারী ইংরেজরা যখন মুসলমানদের হাতে মার খাচ্ছিল তখন বেদনায় ব্যথিত হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখলেন

“দুর্জয় যবন নষ্ট,

করিলেক মান ভ্রষ্ট

সব গেল ব্রিটিশের ফেম।…

শুকাইল রাঙা মুখ

ইংরাজের এত দুখ,

ফাটে বুক হায় হায় হায়।”

(‘কাবুলের যুদ্ধ’)

‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকার সম্পাদকের কামনা ছিল মুসলমানরা পরাজিত হয়ে ইংরেজরা যেন জয়ী হয়, তাই লিখলেন

“যবনের যত বংশ,

একেবারে হবে ধ্বংস

সাজিয়াছে কোম্পানীর সেনা।

গরু জরু লবে কেড়ে

চাঁপদেড়ে যত নেড়ে

এই বেলা সামাল সামাল।”

(কাবুলের যুদ্ধ’)

‘হেমন্তে বিবিধ খাদ্য’ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর একটি দীর্ঘ কবিতা। এই কবিতায় সকল খাদ্যের গুণাগুণের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এর মধ্যে গম ও পেঁয়াজ প্রসঙ্গে যবনের কথা এসেছে। গম সকলের প্রিয় খাদ্য,

“হিন্দু ম্লেচ্ছ যবনাদিযত জাতি আছে।

এ যবন প্রিয়তম সকলের কাছে।।

ভূমিতলে না হইলে যবনের চারা।

যবনের দেশে নরে প্রাণে যেত মারা।।”

এই কবিতায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণে ‘যবন’-র অর্থ ‘গম’—‘যবনের’ পাদটীকায় ঈশ্বরচন্দ্র একথা বলেছেন। ‘যবনের দেশ’ বলতে কবি বিদেশকে বুঝিয়েছেন। পেঁয়াজ প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিশেষভাবে মুসলিমদের প্রতি কটাক্ষ করেছেন,

“যবনে ভবনে আনে যত্ন করি নানা।

তাহার সংযােগ বিনা জাঁকে নাক খানা।।

লুকোচুরী খেলা তার হিন্দুর নিকটে।

গােপনে করেন বাস বাবুদের পেটে।।…

পাজখাের যারা তারা আহারে সন্তোষ।

লােম কুঁড়ে গন্ধ ছুটে এই বড় দোষ।।”

[৪]

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্য হিসেবে রঙ্গলালের মধ্যে বিচারবুদ্ধির, যুক্তিশীলতা ও আত্মমর্যাদাবােধ গভীরতরভাবে বিদ্যমান ছিল। তাঁর এই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছিল নিজের জাতি এবং জাতীয় সাহিত্য অবলম্বনে। তার মধ্যে ইতিহাসানুরাগও পরিলক্ষিত হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাস আলােচনা এবং প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় তিনি আত্মনিয়ােগ করেছিলেন। তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু নির্বাচনে ইতিহাসের প্রতি বিশেষ আনুগত্যই প্রকাশ পেয়েছে। রঙ্গলালের দেশাত্মবােধক কাব্য রচনার পশ্চাতে ইংরেজ লেখক টমাস মূর ও স্যার ওয়াল্টার স্কটের প্রভাব প্রত্যক্ষ্য করা যায়। তার দেশাত্মবােধ হিন্দুজাতি অবলম্বনে পরিস্ফুট। মুসলমান আক্রমণের সূত্রপাত থেকে দেশকে পরাধীন বিবেচনা করে কবি নিজের মনােভাব প্রকাশ করেছেন। তবে ইংরেজদের প্রতি সমর্থন তার মূল বক্তব্য-বিষয়কে করেছে মর্যাদাহীন।

কাহিনি কাব্যের রচয়িতা হিসেবেই রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুখ্যাতি। তার কাহিনি কাব্যগুলি হল পদ্মিনী উপাখ্যান (১৮৫৮), কর্মদেবী (১৮৬২), শূরসুন্দরী (১৮৬৮), কাঞ্চীকাবেরী (১৮৭৯)। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ১৮৭০-৮০-র দশক থেকে শিথিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির চেতনায় বিজিত জাতির আত্মমােক্ষণের প্রচেষ্টার প্রথম পর্ব শুরু হয়। বলেন্দ্রনাথ প্রভৃতি লেখকরা পাশ্চাত্য দেশ থেকে আসা বিবের তরঙ্গকে স্বাগত জানান। এর ফলে একদিকে ইতিহাসের নতুন পাঠ, অন্যদিকে বিদেশি রােমান্টিক সাহিত্যের আকর্ষণে বাংলায় যে কাব্য রচনা হতে থাকে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ (১৮৫৮) তার একটি উল্লেখযােগ্য নিদর্শন। এই কাব্যের মাধ্যমে ইংরেজের বিরােধিতা করার কোনাে সচেতন প্রয়াস রঙ্গলালের ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ কাব্যে তিনি ইংরেজের কৃপাপ্রার্থী হয়েছেন।

কবি রঙ্গলাল তার ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ কাব্যে বিষয়বস্তু নির্বাচনের ব্যাপারে গতানুগতিকতাকে পরিহার করে কেন জেমস টডের ‘অ্যানালস্ অ্যান্ড অ্যান্টিকুইটিজ অফ রাজস্থানে’র বিষয়কে নির্বাচিত করলেন, সে প্রসঙ্গে কৈফিয়ত দান করে বলেছেন।

“এস্থলে ইহাও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, আমি এতদ্দেশীয় প্রাচীন পুরাণেতিহাস হইতে কোন উপাখ্যান না লইয়া আধুনিক রাজপুত্রেতিহাস হইতে তাহা গ্রহণ করিলাম ইহার কারণ কি?—এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে পুরাণেতিহাসে বর্ণিত বিবিধ আখ্যান ভারতবর্ষীয় সর্বত্র সকল লােকের কণ্ঠস্থ বলিলেই হয়, বিশেষত ঐ সকল উপাখ্যান মধ্যে অনেক অলৌকিক বর্ণনা থাকাতে অধুনাতন কৃতবিদ্য যুবকদিগের উত্তাবৎ শ্রদ্ধাই নহে, এবং এতদ্দেশীয় জনসমাজে বিদ্যাবৃদ্ধির বান্ধব মহানুভবদিগের মতে তদ্রপ অদ্ভুত রসাশিত কাব্যপ্রবাহে ভারতবর্ষীয় যুবকদিগের অত্যুবর্বর চিত্তক্ষেত্র প্লাবিত করা কর্তব্য নহে। পরন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অন্তর্ধান কালাবধি বর্তমান সময় পৰ্যন্তেরই ধারাবাহিক প্রকৃত পুরাবৃত্ত প্রাপ্তব্য। এই নির্দিষ্ট কালমধ্যে এদেশের পূর্বতন উচ্চতম প্রতিভা ও পরাক্রমের যে কিছু ভগ্নাবশেষ, তাহা রাজপুতানা দেশেই ছিল। বীরত্ব, ধীরত্ব, ধাৰ্ম্মিকত্ব প্রভৃতি নানা সদগুণালঙ্কারে রাজপুতেরা যে রূপ বিমণ্ডিত ছিলেন, তাহাদিগের পত্নীগণও সেইরূপ সতীত্ব, সুধীত্ব এবং সাহসিকত্ব গুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অতএব স্বদেশীয় লােকের গরিমা প্রতিপাদ্য পদ্য পাঠে চিত্তাকর্ষণ এবং তদৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধাবন হয়, এই বিবেচনায় আমি উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত্রেতিহাস অবলম্বন পূর্বক রচিত করিলাম।”

—অর্থাৎ নিছক রস-চর্চার পরিবর্তে প্রধানত স্বাদেশিক চেতনার বশবর্তী হয়েই যে কবি রাজপুত কাহিনিকে তার কাব্যের বিষয়বস্তু রূপে নির্বাচিত করেছিলেন সে বিষয়টি এখানে সুপরিস্ফুট।

বলা বাহুল্য, রাজপুতানার ইতিহাস হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্বের ইতিহাস। ফলে বাংলা কাহিনি কাব্যের আধুনিক ধারার সূচনায় একদিকে যেমন বাঙালি হিন্দুর চিত্ত রাজপুত বীরত্বকে মহিমান্বিত মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইল, অন্যদিকে তেমনি মুসলমানকে দেখল আক্রমণকারী শত্রুর ভূমিকায়। প্রকৃতপক্ষে রঙ্গলাল মুসলিম গৌরব বা বীরত্বকাহিনিকে এদেশীয় ভাবেননি, তাই তার কোনাে উল্লেখ তার ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ কাব্যের দীর্ঘ ভূমিকায় নেই। জেমস টডের ‘রাজস্থান’ প্রকাশিত হলে পরাধীন বাঙালি হিন্দুর মানসক্ষেত্রে যে আলােড়ন সৃষ্টি করেছিল পদ্মিনী উপাখ্যানে তার প্রথম পরিচয় বিদ্যমান। এ-কাব্যের কতিপয় পঙক্তি এক সময় এদেশে দেশাত্মবােধ সঞ্চার করেছিল। যেমন,

“স্বাধীনতা-হীনতায়

কে বাঁচিতে চায় হে,

কে বাঁচিতে চায়?

দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,

কে পরিবে পায়।

কোটিকল্প দাস থাকা

নরকের প্রায় হে, নরকের প্রায় !

দিনেকের স্বাধীনতা,

স্বর্গসুখ-তায় হে,

স্বর্গসুখ তায়!”১৪

‘স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে’—কবির এই মনােভাব যতই অকৃত্রিম হােক, বিদেশি শাসকের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সামনে সেই মনােভাবের অভিব্যক্তিতে স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক হওয়ার সাহস তিনি পাননি। সমসাময়িককালে সংঘটিত সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) ভাববনও তাই তার সংবেদনশীল চিত্তে আলােড়ন জাগাতে পারেনি। বরং এই বিদ্রোহকে তিনি অভিসম্পাত করেছেন। এই ধরনের মানস-বিকারের প্রকাশ ঘটেছে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মধ্যেও। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মতাে রঙ্গলালও ব্রিটিশের বিজয়ে উল্লাস প্রকাশ করেছেন। একদিকে স্বাধীনতা-হীনতায় দুঃখ প্রকাশ, অন্যদিকে যারা স্বাধীনতা হরণ করে তাদের প্রতি অনুকূল মনােভাব,—রঙ্গলালের এই স্ববিরােধী মানসিকতাই তাঁকে স্বাধীনতার যথার্থ অর্থবােধে অস্পষ্ট করে তুলেছে। “তার কাব্যে ‘স্বাধীনতা-হীনতার’ -নির কথা আছে, তা উল্লেখযােগ্য সন্দেহ নেই। তবে কোনও কোনও সমালােচক যে এ কথা ইংরেজের বিরুদ্ধে উত্থাপনের আহ্বান বলে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন, তা সম্ভবত কষ্টকল্পনা। কেননা রঙ্গলালের যবন নিধনের গান বিশুদ্ধ মুসলিম-বিদ্বেষ পূর্ণ। কাব্যের মাধ্যমে ইংরেজের বিরুদ্ধতা করবার কোন সচেতন অথবা অচেতন প্রয়াস রঙ্গলালের ছিল—এরকম প্রমাণ মেলে না। পরন্তু ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ কাব্যের শেষে তিনি ইংরেজের কৃপা ভিখারী।”১৫

মােহাম্মদ মনিরুজ্জামান ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ প্রসঙ্গে আরও লিখেছেন,

“…১৮৫৭ সালে প্রকাশিত রঙ্গলালের ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ কাব্যের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে হিন্দু জাতীয়তার বীজ রােপিত হলাে। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের পরিবর্তনের যে সূচনা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের খন্ড কবিতায় লক্ষ্য করা যায় রঙ্গলালের কাহিনিকাব্য তারই অবনতিমুখীরূপ। রঙ্গলালের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজি শিক্ষিত নব্য হিন্দু যুবকদের হিন্দু ঐতিহ্য সচেতন করে তােলা। এই প্রয়ােজনে তিনি হিন্দু বীরের মাহাত্ম্য কীর্তন করতে যেয়ে ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক মুসলমান চরিত্র মসীবর্ণে-চিত্রিত করেন।”১৬

১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহ তথা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে হিন্দু-মুসলিম সম্মিলিত বাহিনীর শােচনীয় পরাজয়ের পর ভারতে আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে। মুসলমান সমাজের সচেতন অংশকে এ পরাজয়ের ঘটনা দিশাহারা করে তুলেছিল। একদিকে পরাধীনতার কবলে আত্মসমর্পণ অন্যদিকে অনগ্রসর সমাজ—এই প্রোপটে প্রকাশিত হয় ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’। প্রকৃতপক্ষে রঙ্গলাল এ কাব্যে,

“এককালের শাসক মুসলমানদের সম্পর্কে তার অন্তর্জালা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বাংলা কাহিনী কাব্যের আধুনিক ধারার সূচনায় বাঙালী হিন্দুর চিত্তে রাজপুত বীরত্বকে মহিমান্বিত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।”

এই কারণেই মুসলিম গৌরব বা বীরত্বকে তিনি এদেশীয় বলে ভাবেননি। ফলে ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ কাব্য বিচারে সার্থক না হলেও মুসলিম বিদ্বেষ প্রকাশে তা যথেষ্ট সফল হয়েছিল।

রঙ্গলালের এই কাব্যে স্বাধীনতাহীনতার যে গু-ানির কথা আছে তা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্ৰযুক্ত। জেমস টডের ‘রাজস্থান’ থেকে কাহিনি আহরণ করে কবি রাজপুত জাতির স্বাধীনতা স্পৃহা ব্যক্ত করেছেন এবং প্রতিপক্ষ আলাউদ্দিনকে নারীলােলুপ, আক্রমণকারী হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আলাউদ্দিনের প্রতি ভীমসিংহের উক্তিতে সমগ্র মুসলমান জাতির প্রতি কবির বিদ্বেষ নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে,

“দারুণ দুর্নীতি দুষ্ট দুরাত্মা দনুজ

সাধে যবনেরে হিন্দু না বলে মনুজ!

অধার্মিক বিধাসঘাতক দুরাচার।

সকল জাতের প্রতি ঘাের অহঙ্কার।।

কপট লম্পট শঠ পাতক পুলক।

ন্যায়ান্যায় বােধহীন বিষম বঞ্চক।”

“ভারতের শােভাসৌন্দর্য, ভারতীয় নারীর মর্যাদা মুসলমানেরা হরণ করেছে—সুতরাং মুসলমানদের এ-দেশে স্থান নেই।” তাই রঙ্গলাল লিখলেন,

“যেই দুষ্ট দুরাশয় হরিল এসব।

তােমরা তাহার জাতি, জাতিগােত্র ভব।।

হাজার মঙ্গল ব্রতে হয়ে এসাে ব্রতী।

বিধাস না হবে আর তােমাদের প্রতি।।”

আসলে পদ্মিনী উপাখ্যানের মূল আখ্যানাংশের মধ্যে মধ্যে যবনের প্রতি কবির বিদ্বেষভাব অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত হয়েছে এবং সেই প্রসঙ্গে যবনেরা কেমন করে হিন্দুর সংঘ-শক্তির অভাবের সুযােগ নিয়ে এদেশে প্রভুত্ব স্থাপন করেছিল, তার বর্ণনা বিশেষ যুগােপযােগী হলেও কাব্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছে।১৭ তবুও রঙ্গলাল ছিলেন, ‘The first poet to sing of the glory of the mountain nymph,sweet Liberty in our tongue.’১৭

‘কর্মদেবী’ (১৮৬২) রাজপুত-ইতিহাসের কাহিনি অবলম্বনে এ কাব্যও রচিত। বর্ণনাবহুল ভাষা এবং মাইকেল। মধুসূদনের অনুকরণে অলংকার এতে ব্যবহৃত হয়েছে। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল কর্মদেবীর ভূয়সী প্রশংসা করেন এর সরল কাহিনি ও সহজ প্রকাশভঙ্গির জন্য।১৮ রামগতি ন্যায়রত্ন এবং ‘সােমপ্রকাশ’ পত্রিকার সম্পাদকও এর প্রশংসা করেন। কেবল ‘রহস্য সন্দর্ভের’ সমালােচনায় শব্দ ব্যবহার, ছন্দ ও ‘রাজস্থানীয় স্ত্রী লােকগণ কোন কোন স্থলে স্বদেশীয় মহিলাগণের ন্যায় বর্ণিতা’ হবার নিন্দা করা হয়। শেষােক্ত নিন্দার জবাবে মন্মথনাথ ঘােষ বলেন,

“রাজপুত ও বাঙ্গালী যে একই জাতি, তাহাদের সভ্যতা ও নৈতিক আদর্শ যে এক, তাহা রঙ্গলালই প্রথমে আমাদিগকে হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছেন, এজন্য আমরা কবির নিকট চিরকৃতজ্ঞ।”১৯

বলা বাহুল্য, এই ‘এক জাতি’ অর্থ হিন্দুজাতি এবং ‘বাঙালী’ অর্থ বাঙালি হিন্দু। এ কাব্যে মুসলিমরা অভারতীয় এবং তাদের উদ্দেশ্যে কবি রঙ্গলালের শেষ নির্দেশ—

“দ্রুতবেগে সিন্ধুপারে কর পলায়ন।।

ধন আশে পুন আর এসােনা এদেশে,

যদি এস প্রতিফল পাবে তার শেষে।

সেলাম করিয়া পদে পাঠান পালায়।।”

১৮৬৮ সালে প্রকাশিত ‘শূরসুন্দরী’ কাব্যে রঙ্গলাল রাজপুত নারীর সতীত্বতেজ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে মুঘল সম্রাট আকবরকে লম্পট এবং নারীর নিকট অপমানিত, পরাজিত ও ক্ষমপ্রার্থীরূপে অঙ্কিত করেছেন। এ কাব্যের কাহিনিও কবি রঙ্গলাল টডের ‘রাজস্থান’ থেকে গ্রহণ করেছেন। কবি স্থানে স্থানে টডের রচনার অবিকল অনুবাদ করেছেন এবং কোথাও কোথাও টডের উপাদানকে বিস্তারিত করেছেন। তবে কবির কাব্যে সর্বত্রই টডের শিক্ষা অবিকৃত। কবির মতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের স্বরূপ—

“তৈল যথা তােয় সংমিলিত নহে।

হবি যথা অনল পরশ পেয়ে দহে।।

ভুজঙ্গের প্রতি যথা বিরাগী নকুল।

হিন্দু-মুসলমানেতে হেন ভাব প্রতিমূল।।”

[৫]

রঙ্গলালের এই মনােভাব মাইকেল মধুসূদন দত্তকে (১৮২৪-১৮৭৩) স্পর্শও করতে পারেনি। যদিও তিনি এই বিশেষ যুগ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং সময়ের আধুনিকতা তিনি পূর্ণাঙ্গভাবে অর্জন করেছিলেন। এজন্য আধুনিক বাংলা সাহিত্যে হিন্দুমুসলমান সম্পর্ক মূল্যায়ন করতে হলে মধুসূদন দত্তের প্রতিভাকে মূল্যায়ন করতেই হবে। বস্তুত আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন হচ্ছেন অনন্য।

মধুসূদন জীবনকে দেখেছেন গ্রিকদের মতাে সারল্য ও আন্তরিকতা দিয়ে। তিনি ছিলেন সামগ্রিকভাবে সৌন্দর্য সচেতন, মানবতার সুধায় সিক্ত এবং সব ধরনের সংস্কার থেকে মুক্ত।২০ মধুসূদন তার মহাকাব্যেও গ্রিক সাহিত্যের মতাে গভীর আত্মােপলব্ধি নিয়ে সমসাময়িক জীবনের প্রতীক রাবণের চরিত্র অংকন করেছেন। রাবণের অদম্য চেতনা, বিশাল সম্পদ, দেশপ্রেম এবং সর্বোপরি আত্মবির্বাসকে তৎকালীন উঠতি হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির অনুপ্রেরণার মানসচিত্রের প্রতীক হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে। সে সময় হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির লালিত আকাঙ্খা। যেমন তাদের ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে পূরণ হয়নি, তেমনি রাবণও তার অসাধারণ শৌর্য-বীর্য এবং আত্মমর্যাদা সত্ত্বেও অনিশ্চিত গন্তব্যের হাতে শােচনীয় পরাজয় বরণ করেন।২১ মধুসূদনের প্রতিভার মহাত্ম তার জীবন ও আত্মসচেতনতার নতুন মূল্যায়নের মধ্যে নিহিত এবং এই উপলব্ধির সমন্বিত ফলশ্রুতি হচ্ছে ভাষা ও নতুন পদ্য। তাই মধুসূদন প্রচলিত ধারণার বা রঙ্গলালের মতাে কোনাে কাহিনি রচনা করেননি। যদিও ‘তিলােত্তমা সম্ভব’-এ বিষয়বস্তু গৌণ, ‘মেঘনাদ বধ কাব্যের কাহিনি সংক্ষিপ্ত। মেঘনাদ বধ কাব্যে অধিনায়ক পদে মেঘনাদের অভিষেককে বীরবাহুর মৃত্যুর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং মেঘনাদের মৃত্যু, তার শবদাহ এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাহিনিগুলাে অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এই বর্ণনায় সুনির্দিষ্ট বৈচিত্র্য, ব্যতিক্রমধর্মী অমিত্রাক্ষর ছন্দ, ভাষার বলিষ্ঠতা এবং চরিত্র অঙ্কনে নাটকীয় শৈলীর ফলে তা মহাকাব্যে পরিণত হয়। তাই বলা যায়, তিনি কখনাে দেবতা ও দেবীর মহিমা কীর্তন বা পুরানাে ইতিহাস বর্ণনা করে কোনাে গ্রন্থ রচনা করেননি। সংস্কারমুক্ত এবং সকল ধর্মের প্রতি উদার মনােভাবাপন্ন মধুসূদন হিন্দু ধর্মের গৌরব প্রতিষ্ঠায় আদৌ আগ্রহী ছিলেন না। তিনি ঐতিহাসিক চরিত্র রাজিয়ার উপর একটি নাটক লেখার চিন্তা করেছিলেন এবং এক চিঠিতে তিনি মহরমের ঘটনা অবলম্বনে মহাকাব্য লেখার সম্ভাবনা সম্পর্কে মন্তব্য করেন,

“ভারতের মুসলমানদের মধ্যে যদি কোন মহাকবির আবির্ভাব হতাে তাহলে তিনি হযরত হােসাইন (রাঃ) এবং তার ভাইয়ের শাহাদাতের ঘটনা অবলম্বনে একটি চমৎকার মহাকাব্য লিখতে পারতেন। সমগ্র জাতির অনুভূতি তার পক্ষ সমর্থন দিত। আমাদের (হিন্দুদের) এ ধরনের কোন বিষয় নেই।”২২

মধুসূদন ও রঙ্গলাল পরবর্তী সময়ে সাহিত্যিকদের সামনে শুধু দুটি পথ ছিল, সাহিত্যে হিন্দু বীরদের মাহাত্ম্য তুলে ধরার জন্য মুসলমান বিদ্বেষী মনােভাব প্রচার করা অথবা মধুসূদনের উদার মানবতাবাদকে ধারণ করা যেখানে ধর্ম বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক প্রবণতার কোনও স্থান ছিল না। তবে এখানে উল্লেখযােগ্য বিষয় হচ্ছে, বাস্তব গল্প-সাহিত্যে হিন্দু সাহিত্যিকরা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত রঙ্গলালের পথ অনুসরণ করেন। মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা ও সনেটের উন্নত আদর্শ তাদেরকে তেমন আকৃষ্ট করতে পারেনি। গদ্যও তখন বহু রচনা হয়েছে। দুই ধরনের গদ্য সে সময়ে আমরা দেখতে পাই। মানবিক বিষয়ের ও জ্ঞানবিজ্ঞানের গদ্যগুলি খানিকটা সংস্কৃত ভাষায় অপরটি সংবাদপত্র ও পত্রিকাগুলির ভাষায়, যা প্রায় জনসাধারণের বােধ্য। ক্রিয়াপদগুলি তখনও সংস্কৃত ভাষার শব্দ, যেগুলিকে বাদ দিলেও মােটামুটি লােকে বুঝতে পারত। সে সময়ে কাব্যের বিষয়বস্তু সংকলিত হয়েছে তিন জায়গা থেকে। একটি প্রাচীন পুরাণ থেকে, একটি ইতিহাস থেকে এবং আর একটি কল্পনা থেকে। কল্পনা থেকে লিখিত কাব্যগুলি সাধারণ মানুষের সঙ্গে যেন আরও সরাসরি কথা বলতে পারত। এছাড়াও অনুবাদমূলক কিছু সাহিত্য দেখা যায়, যার বিষয়বস্তু ছিল মূলত সংস্কৃত থেকে এবং স্বল্পত আরবি বা ফারসি থেকে গৃহীত, যেমন ‘গুলেবকাওলি’, ‘হাতেম তাই, ‘আরব্য উপন্যাস ইত্যাদি যেগুলির চল থাকা উচিত ছিল, আধুনিক বাংলায় অনুবাদ করা উচিত ছিল, সেগুলি হয়নি। এর পেছনে কিন্তু প্রচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িকতাই দায়ী, কেননা এর মধ্যে গল্পের রস কিছু কম নেই, ভালাে গল্প। আমরা চলতি বাংলায় অনুবাদ করিনি তার কারণ আমাদের ভেতরে ভেতরে মনে হয় আমরা মুসলমান নই, অতএব মুসলমান সাহিত্য, নয়ে তারাই মাথা ঘামাক, আমাদের প্রয়ােজন নেই, এই ভাবনা কাজ করেছিল। এগুলির প্রয়ােজন ছিল, কারণ এসবের অনুবাদ হলে দুটি সমাজ পরস্পরকে আরও নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করতে পারত।

[৬]

পরবর্তীতে বাংলা সাহিত্যের তিনজন লেখকের রচনায় নব্য-হিন্দুবাদ আরও জোরালােভাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং নব্যহিন্দুবাদী আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তােলে। এরা হলেন ভূদেব মুখােপাধ্যায় (১৮২৪-৯৮), নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)। বাংলা সাহিত্যে জাতীয়তাবাদের উদগাতা হলেন ভূদেবচন্দ্র। তার ‘সফল স্বপ্ন’ (১৮৫৭) ও ‘অঙ্গুরীয় বিনিময়’ (১৮৫৭) এই দুই ঐতিহাসিক উপন্যাসে মুসলমান পাত্রপাত্রী ও সমাজ চিত্রিত হয়েছে। আলপ্তগীনের জামাতা সুবক্তগীনের জীবনবৃত্তান্ত, দুঃখ-কষ্ট, দাস বৃত্তি, রাজকাজ, রাজকন্যার সঙ্গে প্রেম, বিবাহ ও রাজত্ব লাভ ইত্যাদি ‘সফল স্বপ্ন’ উপন্যাসের মূল উপজীব্য। ‘অঙ্গুরীয় বিনিময়’ উপন্যাসে ভূদেবচন্দ্র ইতিহাসের নামে এমন কল্প-কাহিনি রচনা করেছেন যার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যের ছিটেফোঁটাও ছিল না। আধুনিক বাংলা উপন্যাসের সূচনা-পর্বে উপন্যাসটি ভীষণ জনপ্রিয়তা লাভ করে তৎকালীন বাঙালি হিন্দু সমাজে। এর কারণ অবশ্য রয়েছে। প্রথমত, এই প্রথম বাংলা সাহিত্যে কোনও মুসলিম প্রেমিকাকে হিন্দু প্রেমিকের প্রেমে হাবুডুবু খেতে দেখানাে হয়েছে, বিশেষ করে এই প্রেমিকা ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের কন্যা আর প্রেমিক পুরুষটি হলেন মারাঠাধিপতি শিবাজী। শিবাজীর প্রেমে পড়েছেন ঔরঙ্গজেবের কন্যা, যদিও তাদের শেষপর্যন্ত মিলন হয়নি। এমন গালগপ্প উনিশ শতকের মধ্যভাগে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙালি হিন্দু সমাজকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছিল। দ্বিতীয়ত, শিবাজীর যে অতুলনীয় দেশপ্রেম ও আদর্শ চরিত্র ভূদেবচন্দ্র তার ‘অঙ্গুরীয় বিনিময়’ উপন্যাসে অঙ্কন করেছিলেন, এরকম একজন নায়কই ছিলেন তৎকালীন হিন্দু সমাজের একান্ত আরাধ্য। ভূদেবচন্দ্র বর্ণিত রােশিনারা নামে কোনও কন্যাই যে ঔরঙ্গজেবের ছিল না, ইতিহাসে কোনও মুসলিম রাজপরিবারের কন্যার কোনও হিন্দু যুবকের প্রেমে নিমজ্জিত হওয়ার কাহিনিও বেনজির—এমন ভাবনা তৎকালীন বাঙালি হিন্দু সমাজের উপলব্ধিতে একবারের জন্যও আসেনি। আসলে ভূদেবচন্দ্র ইতিহাসের প্রকৃত সত্যকে অস্বীকার করে এমন কল্প-কাহিনির মধ্য দিয়ে ভারতে মুসলিম শক্তির হাতে হিন্দুদের পরাজয়ের প্রতিশােধই গ্রহণ করেছেন। মনে রাখা দরকার, যে সময়ে ভূদেবচন্দ্রের এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়, এর প্রতিবাদ বা পালটা আর একটি উপন্যাস রচনা করার শক্তি বা ক্ষমতা সেকালের বাঙালি মুসলিম সমাজের ছিল না। কিন্তু ‘অঙ্গুরীয় বিনিময়’ ছিল অনুবাদ। সে হিসেবে ভূদেববাবুর মানসিকতা নিয়ে প্র নাও উঠতে পারে। তবুও এমন একটি বিতর্কিত বিষয়কে কেন তিনি অনুবাদের যােগ্য মনে করলেন?

ভূদেবচন্দ্র ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও গোঁড়া হিন্দুয়ানি মতে জীবনযাপন করেছেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। তার কাছে সনাতন হিন্দুধর্মের আচরিত প্রথামালাই শ্রেষ্ঠ প্রতিভাত হয়েছে। তিনি ‘সামাজিক প্রবন্ধ’ গ্রন্থে সনাতন ধর্মের প্রথা, আচরণ, নীতিমালাকে আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন। এই পথেই সমাজকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশনা দেন। ‘পারিবারিক প্রবন্ধ’ গ্রন্থে হিন্দু পরিবারকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ‘ঐতিহাসিক প্রবন্ধ’ গ্রন্থে তিনি হিন্দুধর্মের ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্যমত গড়ার প্রয়াস পান। বলা হয় তিনিই প্রথম হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করেন।২৩ বলা বাহুল্য যে, ভূদেবের এই লেখনীমালা হিন্দু সমাজকে আলােড়িত করেছিল। সাধারণ নিরীহ মানুষের সরল ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে তার প্রবন্ধ হিন্দু মানসে জাত্যাভিমান জাগিয়ে তােলে।

ভূদেবচন্দ্র আচরণে নয়, দৃষ্টিভঙ্গিতেও যথার্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন। শি(কে তিনি খুবই গু(ত্ব দিতেন। সর্বভারতীয় ঐক্যের বিষয়টিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়ােজন বলে মনে করতেন। ভারত একতাবদ্ধ হতে পারে কিসের ভিত্তিতে? ভূদেবচন্দ্র তার ‘সামাজিক প্রবন্ধ গ্রন্থের ভূমিকাতে ঐক্যের কয়েকটি উপাদানের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল—

- (ক) আকার ও রূপ সাদৃশ্য

- (খ) ধর্ম ও আহার সাদৃশ্য

- (গ) ভাষা ও উচ্চারণ সাদৃশ্য এবং

- (ঘ) রাজ্যশাসন ও সামাজিক প্রণালীর সাদৃশ্য।

ভূদেবচন্দ্র জানিয়েছেন, জাতীয় ভাব এসবের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে।

সহজেই চোখে পড়বে যে, জাতীয়তাবাদের এমন সহজ সরল ধারণাটি রীতিমতাে বর্ণবাদী বটে। ভূদেবচন্দ্রের সময়ে হিটলার ছিলেন না, কিন্তু হিটলার যে ধরনের বর্ণবাদ প্রচার করেছেন ভূদেবচন্দ্র নম্র ও ভদ্রভাবে সেটাই চাইছেন প্রচার করতে। পার্থক্যটা গুণগত নয়, মাত্রাগত মাত্র। দেখা যাচ্ছে তার তালিকায় ভাষার স্থান তৃতীয়। কিন্তু ভূদেবচন্দ্র কোন ভাষার কথা ভাবছেন? সংস্কৃত কী? সংস্কৃত তাে কারও মাতৃভাষা নয়, প্রাত্যহিক জীবনের ভাষাও নয়, ভাবছিলেন আসলে সংস্কৃতের বিকল্প হিসেবে হিন্দির কথা। উচ্চারণকেও তিনি জরুরি মনে করেন, যেমন মনে করতেন পাণিনি। তালিকার একেবারে শেষে আসছে রাষ্ট্র ও সমাজ। ব্রাহ্মণ রাষ্ট্র ও সমাজকে গুরুত্ব দিতে চান না, কেননা রাষ্ট্র ইংরেজের এবং সমাজেও অধিকাংশ মানুষ ব্রাহ্মণ নয়, শূদ্র। ভূদেবচন্দ্রের বক্তব্যের সঙ্গে আজকের বিজেপির বক্তব্যের সাদৃশ্যটা খুবই স্পষ্ট। বিজেপি উত্তর ভারতীয় দল, বাঙালি ভূদেবচন্দ্র আজকের বিজেপির বক্তব্য অনেক পূর্বেই রেখে গেছেন।

পাশাপাশি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, ভূদেবচন্দ্র হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী এবং সমন্বয়েও বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর বিধাস ছিল ভারতবর্ষ হিন্দু-মুসলমানদের যৌথ অবদানে গড়ে উঠেছে। তাকে হিন্দু-মুসলমানদের বিরােধ ও দ্বন্দ্ব ভীষণভাবে ব্যথিত করেছিল। তিনি তাঁর স্বপ্নলব্ধ ‘ভারতবর্ষের ইতিহাসে’ (১৮৯৫) লিখেছেন,

“ভারতভূমি যদিও হিন্দু জাতীয়দিগের যথার্থ মাতৃভূমি, যদিও হিন্দুরাই ইহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি মুসলমানেরাও আর ইহার পর নহেন, ইনি উহাদিগকেও আপনবক্ষে ধারণ করিয়া বহুকাল প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। অতএব মুসলমানেরাও ইহার পালিত সন্তান। এক মাতারই একটি গর্ভজাত ও অপরটি স্তন্যপালিত দুইটি সন্তানে কি ভ্রাতৃসম্বন্ধ হয় না? অবশ্যই হয়, সকলের শাস্ত্রমতেই হয়। অতএব ভারতবর্ষ নিবাসী হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃসম্বন্ধ জন্মিয়াছে। বিবাদ করিলে সেই সম্বন্ধের উচ্ছেদ করা হয়।”

তিনি ভারতে মুসলিম শাসনের অবদান স্বীকার করেছেন এবং মুসলিম শাসনের গুণগানও করেছেন। ভূদেবতার রূপক উপাখ্যান ‘পুস্পাঞ্জলি’তে (১৮৭৬) ভারতের ইতিহাসে মুসলমানদের অবদান ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লিখেছেন,

“মুসলমানরা সাহসিক বীৰ্য্যবান ও একাগ্রচিত্ত। ইহারা মহাদেশটিকে পুনর্বার একচ্ছত্রের অধীন করিল। ভাষাভেদ প্রায় রহিত করিয়া আনিল। হৰ্ম এবং রত্নাদির নির্মাণ দ্বারা দেশের শােভা সম্পাদন করিল এবং মনুষ্যমাত্রেই পরস্পরতুল্য এই মহাকাব্যের পুনঃপুনঃ উচ্চারণ দ্বারা সম্মিলন সাধনের যত্ন করিল।”

ভূদেবচন্দ্রের এমন বহু বক্তব্যকে বেশ অসাম্প্রদায়িক বলে মনে হবে। আসলে কিন্তু বক্তব্যগুলির প্রত্যেকটির মধ্যেই সেই অঙ্কুর রয়েছে, পরে যা বহু বিরােধের জন্ম দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যেতে পারে ভূদেবচন্দ্রের এই মন্তব্যটিকে,

“আধুনিক শিথিত যুবকদের হৃদয়ে মুসলমান জাতি ও মুসলমানদের ধর্মের প্রতি একটা বিদ্বেষ দেখা দিয়েছে, পূর্বকালের পারস্য ভাষায় সুশিক্ষিত, সদাচারসম্পন্ন, সদাব্রাহ্মণদিগের মনে তাহার অধিকাংশ দেখা যাইত না।” (বিবিধ প্রবন্ধ, পৃ.১২)

এই বক্তব্যে মুসলিমদের খুশি হওয়ার কথা, কিন্তু এখানেও মুসলিমরা যে একটা আলাদা জাতি একথা বলা হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এ তাে সেই দ্বিজাতিতত্ত্বেরই স্বীকৃতি, পরে যা মােহাম্মদ আলি জিন্নাহর রাজনৈতিক ধ্বনিতে পরিণত হয়েছিল। ১৯৩৪-এর আগে জিন্নাহ দ্বিজাতিতত্ত্বের কথা বলেননি, জিন্নাহর চার যুগ আগে ভূদেবচন্দ্র যা বলেছেন।

তবে ভূদেবচন্দ্রের এই দাবিও সত্য যে, “ইংরাজ গ্রন্থকারেরা..হিন্দুদিগের মনােমধ্যে মুসলমানদিগের প্রতি একটি গূঢ় বিদ্বেষ বীজ বপন করিয়া দিয়াছেন।” কিন্তু এমন বক্তব্য নাকচ হয়ে যায় যখন তিনি এও দাবি করেন যে, “আমি অনেক প্রধান মৌলবীর সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি যে, প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন আর্যমতবাদই তারা গ্রহণ করিয়া আছেন।” অর্থাৎ তারা ব্রাহ্মণ্যবাদকে মেনে নিয়েছে, নিয়ে প্রায় হিন্দু হয়ে গেছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পরবর্তীকালে মুসলমানরা এমন বক্তব্যে খুশি হওয়া দূরের কথা, বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছে এবং নিজেদের মুসলমানত্বকে যুগপৎ আঁকড়ে ধরে ও ঊর্ধ্বে তুলে উত্তেজনা প্রকাশ করেছে।

[৭]

ভূদেবচন্দ্রের পরে যিনি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তিনি হলেন নবীনচন্দ্র সেন। পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণকারী ও কলকাতার পরিবেশে শিথিত নবীনচন্দ্র হিন্দু পুরুত্থানবাদী ধারাকে লালন করে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন। তাঁর আখ্যান কাব্যগুলি বাঙালির দেশাত্মবােধের চেতনা বিকাশে যথেষ্ট সহায়ক হলেও বাঙালি মুসলমানকে তা খুশি করতে পারেনি। তার প্রথম জীবনের খণ্ড কবিতায় মুসলমান বিদ্বেষ প্রখর না হলেও উপেক্ষণীয় নয়। মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব এডিনবরার প্রতি কবিতায় কবি ভারত ভ্রমণ উপলক্ষ যুবরাজকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে বলেছেন,

“নিরাশ্রয় অনাথিনী, যবনের করে

সহি কত শত বর্ষ অশেষ যন্ত্রণা

অবশেষে তােমাদের ডাকি সমাদরে

লইনু আশ্রয় যেন অনাথা ললনা।”

উল্লেখ্য, মুসলমান শাসনে ‘অশেষ যন্ত্রণা’ ভােগের পর বাঙালি হিন্দু সমাদরের সঙ্গে ইংরেজদের আহ্বান করেছিল—কবির এ বক্তব্য লক্ষণীয়। যদিও পরবর্তীকালে কবির ওই ধারণা পরিবর্তিত হয়েছিল। পলাশীর যুদ্ধ কাব্যে (১৮৫৭) কবির বত্তক্তব্য,

“জানি আমি যবনেরা ইংরাজের মত

ভিন্ন জাতি, তবু ভেদ আকাশ পাতাল।

যবন, ভারতবর্ষে আছে অবিরত

সার্ধ পঞ্চশতবর্ষ, এই দীর্ঘকাল

একত্রে বসিত হেতু, হয়ে বিদূরিত

জেতা জিত বিষভাব, আৰ্য্যসুত সনে

হইয়াছে পরিণয় প্রণয় স্থাপিত

নাহি বৃথা দ্বন্দ্ব জাতি-ধর্মের কারণে।”

আসলে ‘পলাশীর যুদ্ধ’ কাব্যটি পরাধীনতার গুনি অনুভব করিয়ে পাঠককে স্বাধীনতার জন্য উৎসাহিত করে। কিন্তু সে স্বাধীনতা যে অবশ্যই যবন রাজ্য’ হতে মুক্তি তা অনায়াসে বলে ফেলা যায়।

পলাশির যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পরে দেশবাসীর জন্য নবীনচন্দ্র সেন লিখলেন,

“ভারতেরাে নহে আজি অসুখের দিন

আজি হতে যবনেরা হল হতবল

…জানি আমি যবনের পাপ অগণিত

জানি আমি ঘােরতর পাপের ছায়ায়

প্রতিছত্রে ইতিহাস আছে কলঙ্কিত।

..পাপী আরঙ্গজীব, আলাউদ্দীন পামর,

ছিল যদি, ছিল না কি বাবর, আকবর! …

স্বাধীন অপক্ষপাতী আৰ্যরাজ্য পরে,

তেমনি যবন রাজ্য—স্বজাতি প্রবণ—

যতই কলঙ্কে খ্যাত, কিন্তু স্থানান্তরে

এত কলুষিত বােধ হত না কখন!”

আসলে নবীনচন্দ্র নবজাগ্রত হিন্দু মধ্যবিত্তের স্বাধীনতার কামনার অংশীদাররূপে মুসলমানদের কল্পনা করতে, মুসলমানদের এদেশীয় বলে মেনে নিতে অসমর্থ। নবীন সেনের কবি কল্পনায় ইংরেজ অপো মুসলমানদেরকে আপন বলে মনে হলেও একান্ত মনে হয়নি। অন্যদিকে ইংরেজ সরকারের কর্মচারী হিসেবে নবীন সেনের পথে প্রত্যক্ষ ভাবে ইংরেজ-বিরােধিতা করাও অসম্ভব ছিল। ফলে সিরাজ সম্পর্কে একাধারে বিদ্বেষ ও সমবেদনা, ক্লাইভ সম্পর্কে প্রশংসা ও নিন্দা, স্বাধীনতা প্রসঙ্গে প্রবল উচ্ছ্বাস ও ইংরেজ তােষণ, মারাঠাদের ‘দস্যু-ব্যবসায়ী’ বলা, আবার তাদের কেন্দ্র করে স্বাধীনতার কামনা ইত্যাদি পরস্পর বিরােধী ধারায় নবীন সেনের চিন্তা প্রবাহিত হয়েছে।

যবন তথা মুসলমান ও ইংরেজদের তুলনামূলক মূল্যায়ন নিয়ে তীব্র দ্বন্দ্ব দেখা যায় নবীনচন্দ্র সেনের মধ্যে। ‘পলাশীর যুদ্ধ’ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ‘এইখানে মােগলের মুকুট রতন ঘসিয়া পড়িল আহা’ এবং একই সঙ্গে ‘পাপী যবনেরা হেলায় হারাল স্বাধীনতা। এ প্রসঙ্গে অনুরাধা রায় লিখেছেন,

“যবন পাপাত্মা বটে, কিন্তু যে-স্বাধীনতাধন সে হারাল তা ভারতের”—এই কথাটা প্রথম সংস্করণে স্পষ্ট। পরবর্তী সংস্করণে অবশ্য ব্যাপারটাকে শুধু যবনের ভাগ্যবিপর্যয় হিসেবেই দেখাতে হয়েছে ও ইংরেজবিদ্বেষের সুর চাপা দেওয়া হয়েছে। সে না হয় করা হয়েছে রাজরােষের কারণে। কিন্তু প্রথম সংস্করণেই তাে ছিল—

‘ভারতেরাে নহে আজ অসুখের দিন

আজি হতে যবনেরা হল হতবল’—

যবনরা প্রবল অত্যাচারী, তাদের পরাজয় তাই কবির কাছে মন্দ কথা নয়। একই নির্বাসে কিন্তু যবনের কলঙ্ক-সাগরে রতন আবিষ্কারেরও চেষ্টা করেছেন তিনি—ঔরংজিব, আলাউদ্দিন পামররা যেমন ছিল, বাবর-আকবরও কি তাদের ছিল না? গৌরবময় আর্যরাজ্যের সঙ্গে তুলনা করেই যবনরাজ্য কলুষিত বলে মনে হয়, নইলে সত্যি করে এমন কিছু খারাপ বােধ হয় তা ছিল না। যবন রাজ্যের মূল্যায়ন নিয়ে নবীনচন্দ্রের যতই দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকুক, এটা স্পষ্ট যে তিনি মুসলমানদের বহিরাগত সম্প্রদায়ের লােক বলেই মনে করতেন। পানিপথে মহাবীর্যশালী আর্যদের পতন তাই তাঁর অনুতাপের সর্বপ্রধান কারণ। ‘পানিপথে যে রবি গেল অস্তাচলে, ভারতে উদয় নাহি হইল আবার’ এবং পলাশিতে সে সম্ভাবনা আরাে নির্মূল হল—এই হচ্ছে নবীনচন্দ্রের আক্ষেপ। তার ‘শবসাধন’ ও ‘আবাহন’ কবিতাতেও দেখি সপ্তশতবর্ষ ধরে যথাক্রমে ভারত-শ্মশানে অগ্নি প্রজ্বলিত ও গিরিরাজের গভীর নিদ্রা, অর্থাৎ মুসলমানদের আগমনকাল থেকেই ভারতের পরাধীনাবস্থা গণ্য।”২৪

‘পলাশীর যুদ্ধ’ কাব্যে নবীনচন্দ্র সেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলাকে যে ভাষায় আক্রমণ করেছেন এবং যেভাবে নবাব সিরাজের চরিত্র হনন করেছেন তা বিশ্লেষণ করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, উনিশ শতকের শেষপাদে শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রধান শত্রু মুসলমান। হিন্দু পুনরুত্থানবাদীরা ভারতে সুদীর্ঘ মুসলিম শাসন ও মুসলিম অবদানের নিন্দায় মুখর। ইংরেজ শক্তি তখনাে তাদের বন্ধু এবং আশ্রয়দাতা।

নবীনচন্দ্র সেনের ‘আহ্বান’ কবিতায় যবন বিদ্বেষ পরিলক্ষিত হয়,

“যেদিন যবন এ ভারতভূমি

প্রবেশিল, হায়, হইল সে দিন

যেই মুচ্ছা তব, ভঙ্গিল না আর!

সপ্ত শতবর্ষ সেই মুচ্ছাধীন

রহিয়াছ—নেত্র মেল একবার।”

এই কবিতায় কবি সিন্ধু অববাহিকাকে ‘যবন তস্কর’ ভারতে অনুপ্রবিষ্ট করবার জন্য দোষারােপ করেছেন,

“বিশ্বাস ঘাতক সিন্ধু নিরবধি

অন্বষিয়া গৃহচ্ছিদ্র দুরাচারে,

আনিল ভারতে পুনঃ দস্যুদল,

অন্তর বিগ্রহে ক্লান্ত দিল্লীর্থরে

যুঝিল একাকী, হইল উজ্জ্বল

যবনের ‘অর্ধচন্দ্র’ থানেশ্বরে।”

তা ছাড়া কবি মুসলিমদের পুরােপুরিভাবে এদেশীয় বলে মেনে নিতে পারেননি।

‘ত্রয়ী’ কাব্যে কথিত ‘এক ধর্ম, এক জাতি, এক সিংহাসন’ এর অর্থ হিন্দুধর্ম, হিন্দু জাতি ও আদর্শ নায়ক শ্রীকৃষ্ণ। তবে ‘ত্রয়ী’ কাব্য প্রাচীন সনাতন ‘মহাভারতের প্রচার নয় আধুনিক দৃষ্টিতে তা নবরূপে গঠিত, উনিশ শতকের মহাভারত।২৫ কবির মতে, মহাভারতের’ শ্রীকৃষ্ণ একদা আর্য হিন্দুর মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন বলেই তিনি ‘ভগবান স্বয়ং’। নবীন সেন তারই পদাঙ্ক অনুকরণ করে সেই সাম্রাজ্য স্থাপনের আবেগাকুল স্বপ্ন দেখেছেন। প্রাচীন ‘মহাভারতের’ এই নব পরিকল্পনায় নবীনচন্দ্র ইংরেজি শিক্ষিত সমকালীন হিন্দু মধ্যবিত্তের ভাবস্বপ্নে আলােড়ন সৃষ্টি করেছিলেন।

‘রঙ্গমতী’ কাব্যে যুগের ভবিষ্যৎকে সনাতন ধর্মের বিধিমালার ওপর প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হন।২৬ পরবর্তী কাব্য রৈবতর্ক’, ‘কুরুক্ষেত্র’ ও ‘প্রবাসে’ ইত্যাদি কাব্যেও প্রাচীন মহাভারতের যুগকে চিহিত করেছেন। সাথে সাথে মহাভারতকে বাংলা তথা ভারতের ভবিষ্যৎ আদর্শ হিসেবে দেখেছেন। তার এই কাব্য সাধনায় একমাত্র স্বপ্ন ছিল ধর্ম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।২৭ নবীনদের এই কাব্য-সাধনা হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলনকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যায়। উনিশ শতকের শেষ তিন দশকে রচিত বহু কবিতার এই হল সারমর্ম। এখানে আরও দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে।

[৮]

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৯০৩) খণ্ড কবিতা এবং আখ্যানকাব্য উভয় সৃষ্টির মধ্যেই মুসলমান বিদ্বেষ স্থানলাভ করেছে। ‘কবিতাবলী’ (১৮৭০-৮০) কবিতা সংকলনের ‘ভারত সঙ্গীত’ কবিতায় কবির মনে বেদনার কারণ।

“বিংশতি কোটি মানবের বাস

এ ভারত ভূমি যবনের দাস।

রয়েছে পরিয়া শৃঙ্খলে বাঁধা।”

কাল্পনিক ইতিহাসের পটে আঁকা ‘বীরবাহু’ (১৮৬৪) কাব্যেও মুসলমানদের প্রতি তার রােষানল বর্ষিত হয়েছে। স্বাধীনতার বাসনা প্রকাশ করে নায়ক বীরবাহু আপে করেছে মুসলমান পীড়নের বিরুদ্ধে—“

মা গাে ওমা জন্মভূমি

আরাে কত কাল তুমি

এ বয়সে পরাধীন হয়ে কাল যাপিবে।

পাষাণ যবন দল বল আর কত কাল।

নির্দয় নিষ্ঠুর মনে নিপীড়ন করিবে।”

হিন্দুর জয়ের সূচনায় বীরবাহুর উচ্ছাসের মধ্যেও মুসলিম-বিদ্বেষ প্রবলভাবে ফুটে উঠেছে,

“শােন রে পাপিষ্ঠ মুসলমান…

যতদিন স্লেচ্ছহীন না হইবে দেশ।

ততদিন না ছাড়িব সংগ্রামের বেশ।।

না ভেটিব হেমলতা না হেরিব সুতে।

ম্লেচ্ছনাম যতদিন জাগিবে ভারতে৷৷”

যবন অর্থাৎ মুসলিমদের ধ্বংস করা এবং ভারতে হিন্দু রাজ্য স্থাপন করাই কবি হেমচন্দ্রের স্বপ্ন। ‘বীরবাহু’ কাব্যে এই মনােভাবেরই প্রকাশ ঘটেছে। মুসলমান কেবল হিন্দু-অত্যাচারী নয়, মুসলমান রাজা হিন্দু ললনা লােলুপ—যবন-বিদ্বেষ প্রচারের উদ্দেশ্যে রঙ্গলালের মতাে হেমচন্দ্রও এ চিত্র এঁকেছেন ‘বীরবাহু’ কাব্যে। ক্ষণস্থায়ী যৌবনের জন্য পাঠান-রাজের প্রলুব্ধ হওয়া অনুচিত ইত্যাদি তত্ত্বকথা উচ্চারণ করে পাঠান-রাজকে হেমলতা ভৎর্সনা করে “দিন কতক জন্য এত বাড়াবাড়ি ভাল না।” কেননা,

“তােরা ত হইবি নাশ যেতে হবে যম পাশ

হেন দিন চিরদিন কভু কারাে সয়না।”

নানা মতে নানা ছলে ‘নরাধম’ যবনদের কাজ হিন্দু তীর্থস্থান অপবিত্র করা। তাই হেমচন্দ্রের যবন বিদ্বেষ আর গােপন থাকে না।

“সুখের কৈলাস ধাম,

কেবলি রয়েছে নাম

দেবের বিভব যত সমূলেতে ঘুচেছে।

জগতে পবিত্র স্থান

গিয়াছে তাহারাে নাম,

সে পুরীও ম্লেচ্ছ পদ অপবিত্র করেছে।”

দীনবন্ধু মিত্রের কাব্যে মুসলিম বিদ্বেষ না থাকলেও মুসলিম শাসকদের তিনি তীব্রভাবে কটাক্ষ করেছেন। ‘সুরধনী’ কাব্যের চতুর্থ স্বর্গে ঔরঙ্গজেবকে অত্যাচারী ও মন্দির ধ্বংসকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। কবি ঔরঙ্গজেবের নিন্দায় লিখেছেন,

“অপকৃষ্ট আরঙ্গজীব রাজা দুরাচার

প্রজার মনের ভাব না করি বিচার …

ভাঙ্গিয়া মন্দির তার মসজিদ গঠিল

প্রস্তর বিগ্রহে ধরে দূরে ফেলাইল।…

ওরে দুষ্ট আরঙ্গজীব নীচাত্মা কেমনে

নাশিলি এমন কীর্তি! ছিল না কি তাের

কিছুমাত্র পূর্বকীর্তি অনুরাগ জোর!

বর্বর ভূপতি তুষ্ট পূর্বকীর্তি ভঙ্গে।!

প্রবাল প্রলম্ব চূর্ণ শাখামৃগ অঙ্গে।।”

সিরাজউদ্দৌলার জন্যও তিনি লিখেছেন,

“…কৌতুক দেখিতে আর নদী মধ্যস্থলে,

মানব পুরিত তরী না ডুবায়ে জলে,

দেখিত উদরে সুত কিরূপে বিহরে

নাহি আর গর্ভিনীর উদর বিদরে।”

অবশ্য দীনবন্ধুর বিরাট বৈশিষ্ট্য যে, তিনি নীলকর সাহেবদের অত্যাচার সমর্থন করেননি—যেটা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, রামমােহন প্রমুখ মনীষীবৃন্দ।

[৯]

মনােযােগের সঙ্গে ঊনবিংশ শতকের ইতিহাস পর্যালােচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় অধিকাংশ হিন্দু বুদ্ধিজীবী একই সঙ্গে ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদী ও জাতীয়তাবাদী ছিলেন এবং তাদের প্রতিপক্ষ মুসলিমদের অশুভভাবে সমাবেশ ঘটিয়েছেন। এই সময়ের অধিকাংশ সাহিত্য কর্মে জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার সহাবস্থান লক্ষ করা যায়। তারা সামাজিক চেতনার একটি ক্ষেত্রকে আলােকিত করেছিলেন যা তার বদ্ধমূল ধারণা ও অনুমানেই আধুনিক ভারতের ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি প্রভাবিত করেছিল।”২৮

শুধুমাত্র অনুমানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ধারণায় অতীতের মুসলিম শাসকদের অত্যাচারী শাসনের ওপর ভর করে মুসলিমদের শত্রুতামূলক মনােভাব জন্মায়। আর সেই ভ্রান্ত ধারণা সাহিত্য-জগতের নেতৃস্থানীয় মানুষদের জাতীয়তাবাদী ধারণার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে এবং মানসিক কাঠামাে গড়তে উল্লেখযােগ্য অবদান রাখে। কিন্তু কৌতুহলের বিষয় হচ্ছে,

“সেইসব লেখকরা এমন সব তুচ্ছ প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন যে ঐতিহাসিকরা তৎপর হলেও তা খুঁজে পাবেন না।”২৯

সে সময়ের প্রখ্যাত হিন্দি লেখকভরতেন্দু হরিশচন্দ্র (১৮৫০-৮৫) এক অদ্ভূত দ্বৈতনীতির প্রদর্শন করেছেন। তিনি হিন্দুমুসলিম ঐক্যের কারণ সমর্থন করে ইসলামিক বিষয়ে লেখনী চালান। অথচ সেই একই লােক প্রিন্স অব ওয়েলসকে (১৮৭৫) স্বাগত জানিয়ে একটি কবিতা লেখেন। সেই কবিতায় ভরতেন্দু হরিশচন্দ্র মুসলিম শাসনকে চাতুরী করে সরিয়ে দেওয়ায় ব্রিটিশের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, এর ফলে বহু শতাব্দীর নিপীড়নের সমাপ্তি ঘটল।৩০ ‘ভারত দুর্দশা’ কবিতায় ভরতেন্দু অভিযােগ করে বলেন, মুসলিমরা হিন্দুদের ধর্ম, সম্পদ ও নারী হরণ করেছে। ওই কবিতাটি তিনি ১৮৭৮ সালে রচনা করেন।৩১ তার অভিযােগ,

“মুসলিমরা বার বার এই দেশের জ্ঞান, শক্তি, শিক্ষা ও ঐধর্য বিনষ্ট করেছে।”৩২

প্রতাপ নারায়ণ মিশ্র (১৮৫৬-৯৪) অপর এক খ্যাতনামা হিন্দি লেখক। তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রয়ােজনীয়তার ব্যাপারে খুব সজাগ ছিলেন। অথচ বিপরীতভাবে তিনি মুসলিমদের ‘ঘৃণ্য’, ‘কলুষিত ম্লেচ্ছ’ ও ‘বহিরাগত’ বলে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এদেশ হিন্দুদের।৩৩ প্রতাপ নারায়ণ মিশ্র ইতিহাস-চেতনার প্রতি বিধাস ভঙ্গ করে বলে বসেন যে, মুসলিমদের আগমন-হেতু সতীদাহ প্রথা চালু হয়। তা ছাড়া এদেশে মুসলিমদের ‘অভিশপ্ত’ উপস্থিতিতেই পর্দা প্রথা চালু হয়।৩৪ তিনি জানান, মুসলিমদের কামাসক্ত চরিত্রের জন্য পর্দা প্রথা চালু করা হয়েছিল।৩৫ তঁার জানা উচিত ছিল যে, মহাভারতের যুগ থেকে সতীদাহ প্রথা চালু হয় এবং সামন্ততন্ত্রের শুরু থেকে পর্দা প্রথা আরম্ভ হয়।

হিন্দি সাহিত্যে আরও বেশ কিছু লেখক রয়েছেন যাঁরা মুসলিম-বিরােধী মনােভাবে একই সুরে সুর মিলিয়ে একে অপরকে উৎসাহিত করেছেন। রাধাচরণ গােস্বামী (১৮৫৯-১৯২৩) ছিলেন এক অতি উচ্চ নৈতিক মূল্যবােধের ধারক। এই প্রবীণ কংগ্রেসির রচনা অত্যন্ত অর্থবােধক। তার প্রথম দিকের রচনা ‘বুধে মুনহ মুহাজে’ নাটকে এক সম্পূর্ণ সমন্বিত গ্রামীণ সমাজ চিত্রিত হলেও পরে বাংলা থেকে অনূদিত ‘ভারত মে যবন রাজ’ গ্রন্থে যবন ও ম্লেচ্ছদের (মুসলিম) নিষ্ঠুর কবল থেকে আর্যদের রক্ষার জন্য ব্রিটিশের প্রতি কৃতজ্ঞতার বহিপ্রকাশ ঘটেছে।৩৬

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের আরও কিছু পণ্ডিতের রচনায় দ্বৈত ভাবনা ও বিরুদ্ধ ধারণার প্রতিফলন ঘটে। কিন্তু মুসলিমদের প্রতি তাদের সাধারণভাবে ধারণা ছিল নির্মম, তাই তাদের রচনায় নেতিবাচক প্রতিফলন লক্ষিত হয়। কেবলমাত্র বাংলা বা হিন্দি লেখকরাই এ ধরনের মনােভাব পােষণ করতেন না, মারাঠি ও গুজরাটি সাহিত্যিকরাও মুসলিমদের সম্পর্কে একই ধারণা লালন করতেন। গােপালরাও হরি দেশমুখ (১৮২৩-৯২), নর্মদা শংকর (১৮৩৩-৮৬) এবং দলপৎ রাম (১৮২২-৮৯) হচ্ছেন সেইসব খ্যাতনামা ও ব্যাপকভাবে সম্মানিত লেখকদের ক-জন, যাঁরা তাঁদের স্বদেশি মুসলিমদের সম্পর্কে নেতিবাচক মনােভাব পােষণ করতেন।৩৭

সমাজে পদমর্যাদায় উন্নত বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পন্ন ব্যক্তিরা অসংখ্য সাহিত্যকর্ম রচনা করেন যা জাতীয়তাবাদী চিন্তা-ভাবনায় উত্তেজক ওষুধের মতাে কাজ করে। বলা বাহুল্য, তাদের লেখনীর কল্যাণে যে উৎকট জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে তাতে মুসলিমদের উপো করে দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে তাদের হামেশাই ধর্তব্যের মধ্যে রাখা হত না।

তথ্যসূত্রঃ

- ১. দিলওয়ার হােসেন, বাংলা উপন্যাসে মুঘল ইতিহাসের ব্যবহার, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ২৪।

- ২. প্রভাতকুমার গােস্বামী, দেশাত্মবােধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, ১৩৮৫, পৃ. ৩০-৩৯।

- ৩. প্রণবরঞ্জন ঘােষ, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর সমাজ ও সাহিত্য, কলকাতা, ১৩৭৫, পৃ. ২১১।

- ৪. কালিকারঞ্জন কানুনগাে, রাজস্থানের কাহিনী, মিত্র ও ঘােষ, কলকাতা, ১৪১৭, পৃ. ২।

- ৫. অনুরাধা রায়, ন্যাশনালিজম অ্যাজ পােয়েটিক ডিসকোর্স ইন নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি বেঙ্গল, প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০০৩।

- ৬. রসিংকা চৌধুরি, জেন্টেলম্যান পােয়েটস ইন কলােনিয়াল বেঙ্গল ইমার্জেন্ট ন্যাশনালিজম অ্যান্ড দ্য ওরিয়েন্টালিস্ট প্রজেক্ট, সিয়াগুল, কলকাতা, ২০০২।।

- ৭. প্রদীপ দত্ত, বাংলা সাহিত্য অ্যান্ড দ্য ভাইসিসিচিউটস্ অফ বেঙ্গলি আইডেন্টিটি ইন দ্য লেটার হাফ অফ দ্য নাইন্টিস্থ সেঞ্চুরি, অন্তর্ভুক্ত-সম্বুদ্ধ সেন সম্পাদিত, ইন মাস্টারিং ওয়েস্টার্ন টেক্সটস, পার্মানেন্ট ব্ল্যাক, ২০০৩।

- ৮. অভীক মজুমদার, পােয়েট্রি অ্যান্ড ন্যাশনালিজম, অন্তর্ভুক্ত-সায়ন্তন দাস সম্পাদিত, এ সাউথ এশিয়ান ন্যাশনালিজম রিডার, ওয়ার্ল্ডভিউ পাবলিকেশন, ২০০৭।

- ৯. আবদুল মওদুদ, মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ সংস্কৃতির রূপান্তর, মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ২৮৮ প্রথম প্রকাশ ১৯৬৯। মুসলমান বিদ্বেষ কিভাবে তৎকালে সাম্প্রদায়িক রূপ পরিগ্রহ করে বাংলা সাহিত্যকে অশ্লীল ও কলুষিত করেছিল তা লেখক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি পুস্তকের বর্ণনায় পাওয়া যায়। জনৈক ‘বাবু’কে তার একজন মােসাহেব উপদেশ দিচ্ছে, “..বারাঙ্গানাদিগের সর্বদা ধনাদি দ্বারা তুষ্ট রাখিবে, কিন্তু যবনী বারাঙ্গনা সম্ভোগ করিবে, কারণ তাহারা পেঁয়াজ রসুন আহার করে সেইহেতু তাহাদিগের সহিত সম্ভোগে যত মজা পাইবে এরূপ অন্যকোন রাড়ৈই পাইবে না। যদি বল যবনী বেশ্যা গমন করিলে পাপ হইবে তাহা কদাচ মনে করিবে না।” (দেখুন- অতুল সুর, ৩০০ বছরের কলকাতা তার পঠভূমি ও ইতিকথা, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ৩৬) একজন বেশ্যার জাতপাত থাকার কথা নয়। অথচ লেখক ভবানীচরণ উপদেশদানকারীর মুখ দিয়ে যে অশ্লীল সংলাপের অবতারণা করেছেন তা মুসলমানের প্রতি বিদ্বিষ্ট মনেরই পরিচায়ক। তবে লেখকের সংলাপ আর রাজা রামমােহন রায়ের ‘যবনী রক্ষিতা’ সম্পর্কিত উক্তির মাঝে সানূজ্য লক্ষ করা যায়। এইভাবে যবনী রক্ষিতা গ্রহণের মাধ্যমে মুসলমানের নিকট পূর্ব পরাজয়ের নি মােচনের অভিনব পন্থা অবলম্বনের প্রয়াস সেকালের আর্য হিন্দু জমিদার ও বাবুদের মাঝে দেখা গিয়েছিল। অতুল সুর সেকালের বাবুদের লাম্পট্য ও ব্যভিচারের সার্থক চিত্র দ্বিধাহীনভাবে তুলে ধরেছেন তার ওই গ্রন্থে।

- ১০. সংবাদ প্রভাকর ২৯-০৬-১৮৫৭।

- ১১. অলােক রায়, উনিশ শতক, প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৫০-৫১।

- ১২. সংবাদ প্রভাকর ২৯-০৬-১৮৫৭।

- ১৩. সংবাদ প্রভাকর ০৭-১২-১৮৫৭।

- ১৪. শান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখুটি সম্পাদিত, রঙ্গলাল রচনাবলি, দত্ত চৌধুরী অ্যান্ড সন্স, কলকাতা, ১৩৮১, পৃ. ১৬৪।

- ১৫. মােহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ১১।

- ১৬. মােহাম্মদ মনিরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

- ১৭. তারাপদ মুখােপাধ্যায়, আধুনিক বাংলা কাব্য, প্রথম পর্ব, মিত্র ও ঘােষ, ত্রয়ােদশ মুদ্রণ, কলকাতা, ১৪১৪, পৃ. ৭৪।

- ১৮. হিন্দু পেট্রিয়ট ২২ ডিসেম্বর ১৮৬২।

- ১৯. মন্মথনাথ ঘােষ, রঙ্গলাল’, কলকাতা, ১৯৩৬, পৃ. ৩০৫।

- ২০. প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, মাইকেল রচনাসম্ভার, মিত্র ও ঘােষ, কলকাতা, ১৩৬৬, ভূমিকা।

- ২১. মােহিতলাল মজুমদার, কবিশ্রী মধুসূদন, ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়, বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, হাওড়া, ১৩৬৫।

- ২২. যােগীন্দ্রনাথ বােস, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৭৮,পৃ. ৪৮৯।

- ২৩. অমিতাভ মুখােপাধ্যায়, উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ১১৯।

- ২৪. অনুরাধা রায়, জাতি সৃজনের জটিলতা উনিশ শতকের বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের মুসলমান ভাবনা, বাংলা আকাদেমি পত্রিকা-১৩ জুন ২০০১, কলকাতা, পৃ. ৯৪।

- ২৫. নবীন সেনকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পত্র দেখুন-নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩৬৬, পৃ. ৪৬১।

- ২৬. নকুল চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রফুল্লকুমার সরকার প্রবন্ধ সংগ্রহ, কলকাতা, ১৯৬৯, পৃ. ৭১।

- ২৭. প্রফুল্লকুমার সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

- ২৮. সুধীর চন্দ্র, কমিউনাল কনসাশনেস ইন লেট নাইনটিনথ সেঞ্চুরি লিটারেচার, অন্তর্ভুক্ত কমিউনাল অ্যান্ড প্যান ইসলামিক ট্রেন্ডস ইন কলােনিয়াল ইন্ডিয়া’, মুশিরুল হাসান সম্পাদিত, মনােহর পাবলিকেশন নয়া দিল্লি, ১৯৮৫, পৃ. ১৮০-১৯৫।

- ২৯. সুধীর চন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩।

- ৩০. সুধীর চন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪।

- ৩১. সুধীর চন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪।

- ৩২. সুধীর চন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭ সত্যব্রত সিনহা সম্পাদিত, ভরতেন্দু হরিশচন্দ্র ভারত দুর্দশা, এলাহাবাদ, ১৯৭৯।

- ৩৩. সুধীর চন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪।

- ৩৪. সুধীর চন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭-১৮৮।

- ৩৫. সুধীর চন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭।

- ৩৬. সুধীর চন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬-১৮৭।

- ৩৭. সুধীর চন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০-১৯৫।

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা