লিখেছেনঃ মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

গজনীর মাহমুদ ও মহম্মদ ঘোরীর ধারাবাহিক ও সফল সামরিক অভিযানের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটে। এই আক্রমণ কেবল সীমান্তবর্তী ভূখণ্ড দখলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা ছিল তুর্কি ও আফগান শাসনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের প্রথম পদক্ষেপ। “তুর্কী ও আফগানদের শাসন প্রতিষ্ঠার এই হল সূচনা”—এই সত্যকে সমকালীন ভারতীয় রাজনীতির অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা অনুধাবন করলেও, স্থানীয় সমাজে নবাগত শক্তিকে নিয়ে তেমন কোনো ব্যাপক কৌতূহল দেখা যায়নি। রাজদণ্ডের মালিকানা পরিবর্তনের সম্ভাবনা অনেকেই টের পেয়েছিল, কিন্তু এই পরিবর্তনের প্রভাব যে কেবল রাজনৈতিক সীমারেখার মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে না—বরং দীর্ঘমেয়াদে ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সমাজজীবনে গভীর ছাপ ফেলবে—এমন দূরদৃষ্টি তখন খুব কম লোকের মধ্যেই ছিল।

তুর্কি ও আফগান সেনানায়কেরা প্রথমে দিল্লী ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নিজেদের ক্ষমতার ভিত্তি সুসংহত করেন। দিল্লী তখন কেবল একটি নগরী নয়, বরং একটি কৌশলগত সামরিক কেন্দ্র—যেখান থেকে সহজেই গাঙ্গেয় সমভূমি, উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে অভিযান চালানো সম্ভব ছিল। দিল্লীর প্রতিরক্ষা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা প্রমাণ করেছে চৌহানদের তীব্র প্রতিরোধ—যা মূলত দিল্লী অঞ্চল থেকেই সংঘটিত হয়েছিল। ফলে, তুর্কি শাসকগণ দিল্লীকেই তাদের প্রধান প্রতিরোধকেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। এর সঙ্গে ভৌগোলিক আরেকটি সুবিধা ছিল—আফগানিস্তান থেকে দিল্লীতে পৌঁছনো তুলনামূলকভাবে সহজ, যা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আগত তুর্কি ও আফগান বাহিনীর জন্য এক বড় কৌশলগত লাভ এনে দেয়।

দিল্লীর সিংহাসনে বসা তুর্কি সুলতানদের আমলকে ইতিহাসে ‘সুলতানী যুগ’ নামে অভিহিত করা হয়। প্রচলিত ঐতিহাসিক পরিভাষায় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত উত্তর ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক ইতিহাসই এই ‘সুলতানী আমল’-এর অন্তর্ভুক্ত। এই নামকরণ অবশ্য যুগবিভাগের দিক থেকে সুবিধাজনক হলেও, মনে রাখা জরুরি যে ‘সুলতানী আমল’ বলতে সর্বভারতব্যাপী এককেন্দ্রিক সাম্রাজ্য বোঝায় না। বিভিন্ন প্রাদেশিক শক্তির উত্থান-পতন সত্ত্বেও, এই দীর্ঘ সময়ে দিল্লীর সুলতানরাই উত্তর ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে মুখ্য শক্তি হিসেবে বিরাজ করেছিলেন।

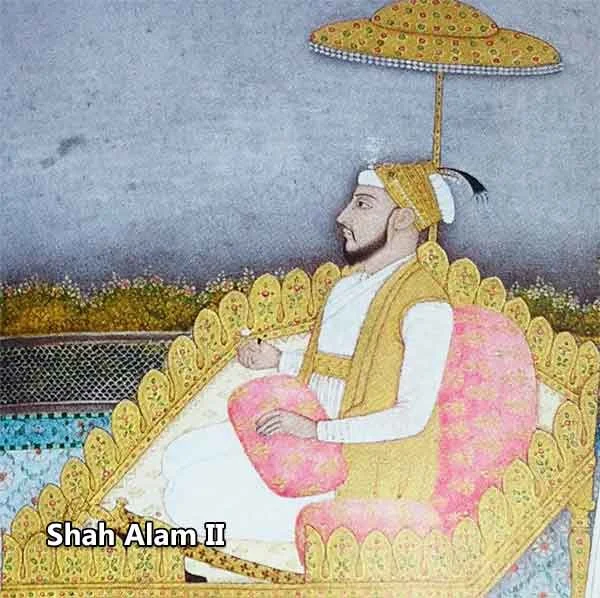

বাংলার মধ্যযুগের সূচনা নির্ধারণে অধিকাংশ ঐতিহাসিকই একমত যে, তা ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আরম্ভ হয় এবং সমাপ্তি ঘটে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে, যখন মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ‘সুবাহ বাংলার’ দেওয়ানি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে তুলে দেন। এই দীর্ঘ সময়ে বাংলার ইতিহাসলিখন পরম্পরা ছিল বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্ন; অধিকাংশ প্রামাণ্য দলিল ও বিবরণ রচিত হয়েছিল বাংলার বাইরে। ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা ভারতীয় ইতিহাসচর্চার এক নতুন ধারা সূচনা করেছিল—যেখানে ইতিহাস রচনা সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে বিকশিত হয়। ‘ভারতীয় সংস্কৃতিতে মুসলমানদের এক মহান অবদান’ হিসেবে এই ইতিহাসচর্চার ধারা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। তবে, এই ঐতিহাসিক চর্চা বাংলায় তেমন গভীরভাবে প্রোথিত হয়েছিল বলে প্রমাণ মেলে না।

ভারতের মধ্যযুগ চিহ্নিত করা ইউরোপীয় ধাঁচে সময়সীমা নির্ধারণ করে সম্ভব নয়। ইউরোপে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিপুল পরিবর্তন ঘটে, তার ভিত্তিতে সেখানকার প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের রেখা টানা যায়; কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশে তেমন সরল বিভাজন প্রযোজ্য নয়। ইউরোপে যখন মধ্যযুগ সমাপ্তির পথে, তখনও ভারতের বহু অঞ্চলে প্রাচীন যুগের রাজনৈতিক কাঠামো কার্যকর ছিল। আবার ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, যখন ভারতবর্ষ গভীরভাবে মধ্যযুগে নিমজ্জিত, তখন ইউরোপ আধুনিক যুগের প্রস্তুতিপর্বে প্রবেশ করছে।

অতএব, ইতিহাসের যুগবিভাগ কেবল কালানুক্রমের ভিত্তিতে নয়, বরং সমাজ-অর্থনীতি ও রাজনৈতিক কাঠামোর রূপান্তরের চরিত্রের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। প্রাচীন রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ভাঙন, উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন, বাণিজ্যের প্রসার এবং সামরিক সংগঠনের রূপান্তর—এই সব উপাদান মিলিয়েই যুগান্তরের সূচনা ঘটে। ইউরোপে পঞ্চম শতকের শেষভাগে যেমন প্রাচীন সভ্যতার অবসান হয়েছিল, তেমনি ভারতেও মধ্যযুগীয় চরিত্রের বিকাশ ঘটেছিল নিজস্ব রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতির প্রভাবে—যা বাইরের আক্রমণ, স্থানীয় প্রতিরোধ এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের সম্মিলিত ফলাফল।

ঐতিহাসিক উপাদান

ইতিহাস চর্চা কেবল অতীত কাহিনির সরল বর্ণনা নয়—এটি এক বিজ্ঞানমনস্ক প্রক্রিয়া, যেখানে প্রাপ্ত তথ্যসূত্রকে সঠিক পদ্ধতি ও বিশ্লেষণপদ্ধতির মাধ্যমে যাচাই করে সত্য উদঘাটন করা হয়। অতীতের ঘটনাবলি, ব্যক্তিচরিত্র কিংবা সামাজিক রূপান্তরের বিশদ বিবরণকে নির্ভুল ও যুক্তিনিষ্ঠভাবে বিন্যস্ত করেই ইতিহাসের প্রকৃত রূপ নির্মিত হয়। ইতিহাসবিদ নিজে ইতিহাস ‘গড়ে তোলেন’ না; তিনি কেবল বিদ্যমান প্রমাণ, দলিল এবং প্রাসঙ্গিক উপাদানের উপর ভিত্তি করে ঘটনাবলির নিরপেক্ষ পুনর্গঠন করেন। এই কারণে, যে কোনো যুগের ইতিহাস অধ্যয়নে সচেতন পাঠকের প্রথম কাজ হওয়া উচিত সেই ইতিহাস রচনায় ব্যবহৃত মূল উপাদান ও সূত্রের অনুসন্ধান করা—যা থেকে লেখক তাঁর বিবরণ নির্মাণ করেছেন।

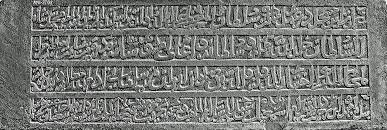

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসচর্চার উপাদান এবং মধ্যযুগের ইতিহাসচর্চার উপাদান—দুটিই একই ধারার মধ্যে জন্মালেও তাদের প্রকৃতি ও প্রয়োগে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। প্রাচীন ভারতে ঘটনাপ্রবাহ লিপিবদ্ধ করার প্রচেষ্টা বহুবার গ্রহণ করা হলেও, সন-তারিখ সংযুক্ত করে বৈজ্ঞানিকভাবে ইতিহাস রচনার চর্চা তেমন দেখা যায়নি। রাজারা প্রায়শই দরবারের কবি বা পণ্ডিতদের দ্বারা নিজেদের বীরত্বগাথা, দানশীলতা, ধর্মীয় অনুশাসন বা প্রশাসনিক নির্দেশাবলি তাম্রশাসন, প্রস্তরফলক কিংবা লিপিপত্রে উৎকীর্ণ করাতেন। অনেক সময় রাজা বা ধর্মনেতাদের জীবনীগ্রন্থ রচিত হত, যেখানে প্রাসঙ্গিকভাবে কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ পেত, কিন্তু সেগুলি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের মর্যাদা লাভ করত না।

কিছু প্রাচীন গ্রন্থ আজও আমাদের হাতে এসেছে, কিন্তু সেগুলো অধিকাংশই কাহিনিনির্ভর, যেখানে ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুপস্থিত। ফলে সমসাময়িক প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসগ্রন্থ প্রায় অনুপস্থিত বললেই চলে। এই শূন্যতায় একটি বিশেষ ব্যতিক্রম হল কাশ্মীরের মহাকবি কলহন রচিত রাজতরঙ্গিনী—যাকে প্রাচীন ভারতের প্রথম প্রামাণ্য ইতিহাসগ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা হয়। যদিও এর মধ্যেও পৌরাণিক উপাদান রয়েছে, তবুও ঘটনাপ্রবাহ ও ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে এটি ইতিহাসচর্চায় নতুন মাত্রা যুক্ত করেছিল। এর ফলে স্পষ্ট হয়, প্রাচীন ভারতের হাজার বছরের ইতিহাস পরবর্তী যুগের ইতিহাসবিদদেরকে নানা বিচ্ছিন্ন উপাদানের ভেতর থেকে পুনর্গঠন করতে হয়েছে।

মধ্যযুগে এসে ইতিহাস রচনার ধারা ভিন্ন রূপ পায়। মুসলমান শাসনের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে এই কালপর্বে ইতিহাসচর্চার সম্ভাবনা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। মুসলমানদের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল—তারা ইতিহাস-সচেতন জাতি হিসেবে পরিচিত। সুলতানি ও মুঘল আমলে সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু ইতিহাসগ্রন্থ রচিত হয়, যেগুলোতে সমকালীন ঘটনাবলির পাশাপাশি পূর্বতন যুগের বিবরণও সংযোজিত হয়। মুঘল আমলে সম্রাটগণ প্রায়শই রাজদরবারে ইতিহাসবিদ নিয়োগ করতেন, যারা সরকারিভাবে সমসাময়িক রাজনৈতিক, সামরিক ও প্রশাসনিক ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ করতেন। তবে এই পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত গ্রন্থগুলো ব্যবহার করার সময় সতর্ক থাকা জরুরি, কারণ দরবারি লেখকেরা প্রায়শই রাজদরবারের ভাবমূর্তি রক্ষার্থে তথ্য উপস্থাপন করতেন, যা নিরপেক্ষতার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াত।

দরবারি ইতিহাসবিদদের লেখায় অমুসলিম শাসক বা হিন্দু রাজাদের বীরত্ব ও কৃতিত্বের বর্ণনা সচরাচর পাওয়া যায় না। দৃষ্টিভঙ্গির এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে হলে সমসাময়িক সাহিত্য, বিদেশি ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলিকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হয়। মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাস মূলত দুটি প্রধান রাজনৈতিক পর্বে বিভক্ত—সুলতানি শাসনপর্ব ও মুঘল শাসনপর্ব—এবং উভয় পর্বের ইতিহাসচর্চার উপাদানে বিশেষ বৈচিত্র্য বিদ্যমান। বাংলার ক্ষেত্রে এই সময়ে দিল্লির সুলতানদের মতো পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে স্থানীয় ইতিহাস রচনার প্রথা গড়ে ওঠেনি। ইলিয়াস শাহী বা হোসেন শাহী সুলতানদের আমলেও এমন উদ্যোগের প্রমাণ পাওয়া যায় না। এর ফলে বাংলার মধ্যযুগীয় ইতিহাসের বহু উপাদানই সংগ্রহ করতে হয়েছে বাংলার বাইরে রচিত ইতিহাসগ্রন্থ বা বিদেশি ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে।

এই ধরনের বহিঃউৎসের মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মিনহাজ-ই-সিরাজের তবকাত-ই-নাসিরী। মিনহাজ-ই-সিরাজ ছিলেন দিল্লি সুলতান (১২১০–১২৩৬) ও তাঁর উত্তরসূরিদের দরবারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদের রাজত্বকালে (১২৪৬–১২৬৬) তিনি এ গ্রন্থ রচনা করেন এবং সুলতানের মনোযোগ আকর্ষণের উদ্দেশ্যে তাঁর নাম অনুসারে গ্রন্থের নামকরণ করেন। তবকাত-ই-নাসিরী মুসলিম বিশ্বের এক সাধারণ ইতিহাসগ্রন্থ, যাতে ২৩টি তবকাত বা অধ্যায় রয়েছে। ২২তম তবকাতে তিনি মুসলমানদের বঙ্গবিজয় থেকে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ করেন।

মিনহাজ-ই-সিরাজ ছিলেন একমাত্র সমসাময়িক ঐতিহাসিক যিনি বাংলায় সরাসরি এসেছিলেন (১২৪২–১২৪৪)। তিনি বিশেষ যত্ন নিয়ে বাংলার মুসলমান শাসনের প্রাথমিক ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করেন, বিশেষত বখতিয়ার খলজীর জীবিত সহযোদ্ধাদের কাছ থেকে—যেমন মুতামিদ্দৌলা—তথ্য আহরণ করেন। ফলে বঙ্গবিজয়ের প্রথম পর্যায় এবং শাসকদের কর্মকাণ্ড নিয়ে তাঁর বিবরণ আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক ও মুদ্রাতাত্ত্বিক প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত একমাত্র প্রামাণ্য সমসাময়িক দলিল।

এরপর গুরুত্বের দিক থেকে স্থান পায় জিয়াউদ্দীন বরনীর তারিখ-ই-ফিরুজশাহী। বরনী তাঁর ইতিহাসে ১২৬৬ সালে সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের সিংহাসন আরোহণ থেকে ফিরুজশাহ তুগলকের রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষ (১৩৫৭) পর্যন্ত ঘটনাবলি বর্ণনা করেছেন। অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণকারী বরনী নিজে দিল্লির দরবারে দীর্ঘদিন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং মুহম্মদ বিন তুগলকের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা হিসেবে ১৭ বছর কাজ করেন। তিনি বলবন ও প্রাথমিক খলজী সুলতানদের বিষয়ে আত্মীয়স্বজন ও দরবারি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন; বাকি সময়ের ক্ষেত্রে তিনি প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবেই বর্ণনা দেন।

বরনী কখনও বাংলায় আসেননি। বাংলার খবর তিনি সংগ্রহ করেন দিল্লির দরবারে আগত সৈনিক, কর্মকর্তাদের কাছ থেকে—যেমন তাঁর মাতামহ হিশামউদ্দীন, যিনি বাংলায় সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। তাঁর রচনাকালীন সময়ে বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অশান্ত ও অনিশ্চিত, ফলে বিশদ তথ্য সংগ্রহ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই তারিখ-ই-ফিরুজশাহী-তে বাংলার বিবরণ সংক্ষিপ্ত হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা বিকৃত নয়। তবে সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতা অর্জনই যেহেতু তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তাই বিদ্রোহী বাংলার প্রতি সহানুভূতি তাঁর লেখায় অনুপস্থিত। বরং তিনি বাংলার রাজধানী লক্ষ্নৌতিকে ‘বলগাকপুর’ বা বিদ্রোহের নগর আখ্যা দিয়েছেন এবং স্বাধীন সুলতানদের সমালোচনা করেছেন। তবুও, এই গ্রন্থ মধ্যযুগীয় বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অমূল্য উৎস হিসেবে আজও গুরুত্ব বহন করে।

খাজা আবদুল মালিক ইসামী রচিত ফুতুহ-উস-সালাতীন মধ্যযুগীয় বাংলার ইতিহাস-উপাদানের এক উল্লেখযোগ্য উৎস হিসেবে বিবেচিত। বাহমনী সুলতান আলাউদ্দীন হাসানের রাজত্বকালে (১৩৪৭–১৩৫৮ খ্রি.) ১৩৪৯ খ্রিস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে রচিত এই গ্রন্থ মূলত পদ্যরূপে বিন্যস্ত। এই কাব্যধর্মী আঙ্গিকের ফলে এতে অলঙ্কারপ্রিয়তার পাশাপাশি অতিরঞ্জনের প্রবণতাও দেখা যায়, যা নিয়ে পণ্ডিতমহলে সমালোচনা রয়েছে। ইসামী নিজে কখনও বাংলায় আসেননি, কিন্তু বিস্ময়করভাবে তাঁর বিবরণে এমন কিছু তথ্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যা বরনীর তারিখ-ই-ফিরুজশাহী-তে অনুপস্থিত। অনুমান করা যায়, দিল্লির দৃষ্টিতে তখনকার দুটি বিদ্রোহী রাজ্যের মধ্যে সদ্ভাব বজায় ছিল এবং উভয় দেশের মানুষের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের পথ খোলা ছিল। এই সূত্রেই ইসামী বাংলা সম্পর্কিত কিছু নির্ভরযোগ্য উপাদান সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। তবে তুলনামূলক বিচারে, ফুতুহ-উস-সালাতীন-এ বাংলার ঘটনাবলির বিশদতা তারিখ-ই-ফিরুজশাহী-এর মতো সমৃদ্ধ নয়।

ফিরুজশাহ তুগলকের রাজত্বকালে (১৩৫১–১৩৮৮) শামস-ই-সিরাজ আফিফ রচনা করেন তারিখ-ই-ফিরুজশাহী—যা সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলির অন্যতম প্রধান দলিল। এ গ্রন্থে ফিরুজশাহের বাংলা-অভিযানগুলিরও বিবরণ রয়েছে। কিন্তু যেহেতু এই সময়ে বাংলা স্বাধীন ছিল, তাই আফিফ তাঁর পৃষ্ঠপোষক ফিরুজশাহের প্রতি অনুরাগের কারণে বাংলার সুলতানদের (ইলিয়াস শাহ ও সিকান্দর শাহ) বিরুদ্ধে অভিযানের ব্যর্থতা গোপন করেছেন। তিনি দিল্লির সুলতানের প্রশস্তি করেছেন এবং বাংলার শাসকদের ‘বিদ্রোহী’ রূপে চিত্রিত করেছেন। তবুও অন্যান্য বিষয়ে তাঁর বর্ণনা প্রায়শই নির্ভুল এবং ঐতিহাসিকভাবে সহায়ক প্রমাণিত হয়েছে। ফিরুজশাহ তুগলকের আমলের আরেকটি দলিল হচ্ছে অজ্ঞাতনামা লেখকের সিরাত-ই-ফিরুজশাহী, যদিও এতে বাংলার বিষয়ে অতি সংক্ষিপ্ত তথ্যই পাওয়া যায়।

পরবর্তী সময়ে, ইয়াহিয়া বিন আহমদ বিন আবদুল্লাহ সরহিন্দি সুলতান সৈয়দ মুবারক শাহের শাসনকালে (১৪২১–১৪৩৪) রচনা করেন তারিখ-ই-মুবারকশাহী। এতে মুহম্মদ ঘোরীর আমল থেকে শুরু করে ১৪২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লি সুলতানদের শাসনকাল ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। দিল্লিকেন্দ্রিক বর্ণনার পাশাপাশি বাংলার রাজনৈতিক ঘটনাও তিনি যথেষ্ট নির্ভুলভাবে তুলে ধরেছেন, যা মধ্যযুগীয় বঙ্গ-ইতিহাসের একটি মূল্যবান সূত্র।

মধ্যযুগীয় বাংলার ইতিহাসচর্চায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নাম আমীর খসরু। তাঁর কাব্যগ্রন্থ কিরাণ-উস-সাদাইন (অর্থাৎ “দুই নক্ষত্রের মিলন”) মূলত সাহিত্যিক রূপে রচিত হলেও, এর ভেতরে লুকিয়ে আছে এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল। ১২৮০ খ্রিস্টাব্দে সুলতান বলবনের বাংলা অভিযানের সময় এবং পরে ১৩২৪–২৫ খ্রিস্টাব্দে সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুগলকের সঙ্গে তিনি বাংলায় আসেন। এর মধ্যবর্তী সময়ে (১২৮৯ খ্রি.) দিল্লির সুলতান মুইজউদ্দীন কায়কোবাদ তাঁর পিতা, বাংলার শাসক বুগরা খানের বিরুদ্ধে অভিযান চালালে আমীর খসরু তাঁকে সহগামী হন। সরযূ নদীর তীরে কায়কোবাদ ও বুগরা খানের মিলন এক গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতার জন্ম দেয়—যা কার্যত দিল্লি ও বাংলার স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সত্তার পারস্পরিক স্বীকৃতি নির্দেশ করে। এই ঘটনার সমসাময়িক এবং সর্বাধিক বিশদ বর্ণনা কিরাণ-উস-সাদাইন-এ সংরক্ষিত আছে। গ্রন্থটি সুলতানি দরবারের আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কেও বিস্তৃত তথ্য দেয় এবং কালানুক্রমের দিক থেকে এটি একদিকে তবকাত-ই-নাসিরী ও অন্যদিকে দুটি তারিখ-ই-ফিরুজশাহী-এর মধ্যবর্তী সময়কে যুক্ত করেছে।

ইলিয়াসশাহী আমলের পরবর্তী বৃহত্তর অংশ এবং সমগ্র হোসেনশাহী আমলে বাংলার ঘটনাবলি নিয়ে কোনো উল্লেখযোগ্য সমসাময়িক ইতিহাসগ্রন্থ রচিত হয়নি, এমনকি দিল্লিকেন্দ্রিক গ্রন্থেও বাংলার প্রসঙ্গ প্রায় অনুপস্থিত। এই শূন্যতা আংশিকভাবে পূরণ করেছে বিদেশি পর্যটকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত, যা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস পুনর্গঠনে বিশেষ সহায়ক।

ইবনে বতুতা তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণবৃত্তান্ত রিহলা-তে ১৩৪৬–৪৭ খ্রিস্টাব্দের বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন। যদিও রাজনৈতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে তাঁর অনেক তথ্য পরে ভুল প্রমাণিত হয়েছে, তবুও সামাজিক-অর্থনৈতিক চিত্র অঙ্কনে তাঁর বিবরণ অমূল্য। তিনি নিজে বাজারে গিয়ে পণ্যের মূল্য লিপিবদ্ধ করেছেন এবং দৈনন্দিন জীবনের নানা দিক পর্যবেক্ষণ করেছেন।

চীনা ভ্রমণকারী মা হুয়ান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের আমলে (১৩৯১–১৪১০/১১) চীনা সম্রাটের দূতাবাসের দোভাষী হিসেবে বাংলায় আসেন। তাঁর বিবরণ ইং ইয়াই শেং লান পুস্তকে সংরক্ষিত, যেখানে বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা চিত্রিত হয়েছে, যদিও সুলতান বা রাজধানীর নাম উল্লেখ করা হয়নি।

১৫০৩–১৫০৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইতালীয় বণিক লুডোভিকো দ্য ভার্থেমা বাংলায় আসেন এবং ‘বাঙ্গালা’ নগরীকে এক সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে বর্ণনা করেন। একই সময়ে পর্তুগিজ বণিক দোমিঙ্গো পায়েস বা বারবোসা বাংলায় এসে নগরীর সম্পদ ও সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেন। এসব বিবরণে সুলতানি বাংলার বিশেষ করে হোসেনশাহী আমলের (১৪৯৩–১৫৩৮) অর্থনৈতিক শক্তি ও বাণিজ্যিক উন্নতির প্রতিফলন স্পষ্ট।

১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে শেরশাহ বাংলা জয় করলে প্রায় চার দশক (১৫৭৬ খ্রি. পর্যন্ত) বাংলা আফগান শাসনের অধীনে থাকে। এই সময়ে কয়েকজন আফগান ইতিহাসবিদ আফগান সুলতানদের রাজনৈতিক ও সামরিক কর্মকাণ্ডের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন, যা বাংলার উত্তর-মধ্যযুগীয় ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলার আফগান শাসনপর্বের ইতিহাস পুনর্গঠনে কয়েকটি বিশেষ গ্রন্থ অমূল্য দলিল হিসেবে গণ্য হয়—যেমন আব্বাস খান সরওয়ানীর তারিখ-ই-শেরশাহী বা তোহফা-ই-আকবরশাহী, খাজা নিয়ামতউল্লাহর তারিখ-ই-খান জাহানী ওয়া মাখজান-ই-আফগানী, আহমদ ইয়াদগারের তারিখ-ই-শাহী এবং আবদুল্লাহর তারিখ-ই-দাউদী। এর মধ্যে শেষোক্ত গ্রন্থটি সম্ভবত দাউদ খান কররানীর (১৫৭২–১৫৭৬) দরবারেই রচিত হয়েছিল এবং তাই এটিকে সমসাময়িক উৎস হিসেবে বিবেচনা করা যায়। অপর তিনটি গ্রন্থ মুঘল আমলে রচিত হলেও, বাংলায় আফগান শাসনের রাজনৈতিক ও সামরিক ইতিহাস অনুধাবনের জন্য এগুলির মূল্য অপরিসীম। আব্বাস খান সরওয়ানী ও খাজা নিয়ামতউল্লাহ যথাক্রমে আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজদরবারে উচ্চপদে কর্মরত ছিলেন, যা তাঁদের রচনায় রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি এবং সাম্রাজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি উভয়ই এনে দিয়েছে।

১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে মুঘলদের হাতে বাংলা আফগান শাসনের অবসান ঘটে। এর পরবর্তী সময়ে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে বহু ইতিহাসগ্রন্থ রচিত হয়—কিছু দিল্লিতে, কিছু বাংলায় এবং আরও কিছু মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে বা এমনকি সাম্রাজ্যের বাইরেও। এই গ্রন্থগুলি অধিকাংশই ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের সাধারণ ইতিহাস, যেখানে বাংলার উল্লেখ এসেছে প্রসঙ্গক্রমে। স্বাভাবিকভাবেই, দিল্লির রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা এবং সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা বজায় রাখা ছিল এ ধরনের রচনার মূল উদ্দেশ্য। ফলত, বাংলার ঘটনাবলির বর্ণনায় প্রায়শই একপাক্ষিকতা, অতিরঞ্জন বা বাস্তববিমুখতা দেখা যায়, বিশেষত যখন লেখকরা স্থানীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান রাখতেন না।

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬–১৬০৫) তিনটি শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হয়—আবুল ফজলের আকবরনামা, নিজামউদ্দীন আহমদ বখশীর তবকাত-ই-আকবরী, এবং মোল্লা আবদুল কাদির বদাউনী রচিত মুনতাখাব-উৎ-তাওয়ারিখ। এই তিনটি গ্রন্থেই কররানী সুলতানদের (১৫৬৩–১৫৭৬) পতনের প্রেক্ষাপট এবং আকবরের বাংলা-বিজয়ের কাহিনী বিশদভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ঐতিহাসিক মানদণ্ডে এগুলিকে সমসাময়িক বিবরণ হিসেবে ধরা হয়।

আকবরনামা তিন খণ্ডে বিভক্ত—যার তৃতীয় খণ্ড আইন-ই-আকবরী এক ধরনের প্রশাসনিক গেজেটিয়ার, যেখানে সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা, রাজস্ব কাঠামো, সামরিক ও সামাজিক পরিসংখ্যান বিশদভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। ১৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবরের নিকট পেশকৃত এই গ্রন্থে বাংলা সম্পর্কিত তথ্য থাকলেও, সেগুলি সর্বদা নির্ভুল নয়। আবুল ফজল সমগ্র বাংলাকে আকবরের অধীন বলে ধরে নিয়েছিলেন, যা বাস্তবে সত্য ছিল না। তাঁর রাজস্ব ও প্রশাসনিক বিভাগের বর্ণনা আপাতদৃষ্টিতে সুশৃঙ্খল মনে হলেও, বাস্তবের সঙ্গে তা বহু ক্ষেত্রে অসঙ্গত। পূর্ব বাংলার বারো ভূঁইয়ার নেতা ঈসা খান সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যও বিভ্রান্তিকর ও পরস্পরবিরোধী।

অন্যদিকে, তবকাত-ই-আকবরী বাংলার ইতিহাসের দিক থেকে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। ১৫৯২–৯৩ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত এই সাধারণ ইতিহাসগ্রন্থে গজনীয় যুগ থেকে শুরু করে আকবরের রাজত্বের ৩৬তম বছর পর্যন্ত ঘটনা ধারাবাহিকভাবে স্থান পেয়েছে। বাংলার মুসলিম শাসকদের নিয়ে একটি বিশেষ অধ্যায়ে প্রাক-মুঘল যুগের বিশদ বিবরণ রয়েছে, যেখানে দাউদ খান কররানীর সঙ্গে আকবরের যুদ্ধের বর্ণনা তথ্যনির্ভর ও সুনির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। বদাউনী তাঁর মুনতাখাব-উৎ-তাওয়ারিখ-এ দিল্লির সুলতানদের ইতিহাস বর্ণনার পাশাপাশি বাংলার ঘটনাবলিও উল্লেখ করেছেন।

আবুল কাসিম ফিরিশতা (১৫৭০–১৬২৩) রচিত তারিখ-ই-ফিরিশতা বাংলার ঘটনাবলির জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বিজাপুরের ইবরাহিম আদিল শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত এই গ্রন্থে লেখক নিজে সারা ভারত ভ্রমণ করে মৌলিক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। ভূমিকা, বারোটি অধ্যায় ও উপসংহারে বিভক্ত এই ইতিহাসগ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে বাংলা ও বিহারের সুলতানদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। ফিরিশতা এখানে হাজী মুহম্মদ সাফাহারির একটি পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেছেন বলে উল্লেখ করেন, যা তাঁর বিবরণকে আরও প্রামাণ্য করে তুলেছে।

বাংলায় অবস্থানরত কয়েকজন মুঘল কর্মকর্তা তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্থানীয় জীবন, সমাজ এবং রাজনৈতিক ঘটনার উপর ইতিহাস রচনা করেছিলেন। কিছু গ্রন্থ সাধারণ ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হলেও, কিছু স্পষ্টতই প্রাদেশিক ইতিহাস হিসেবে বিবেচিত। মুহম্মদ সাদিকের সুবহ-ই-সাদিক গ্রন্থে মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তৃত ইতিহাসের ভেতরে বাংলারও উল্লেখ রয়েছে।

তবে বাংলার মধ্যযুগীয় ইতিহাসচর্চায় যে দুজন মুঘল যুগের ইতিহাসকার বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার, তারা হলেন মির্জা নাথান ও শিহাবউদ্দীন তালিশ। মির্জা নাথানের বাহারিস্তান-ই-গায়েবী এবং তালিশের আজিবা-ই-গরীবা (যা ফতোয়া-ই-ইবরিয়া নামেও পরিচিত) ও তারিখ-ই-মুলক-আসাম—এই তিনটি রচনা বাংলার রাজনৈতিক, সামরিক এবং সামাজিক ইতিহাসের প্রত্যক্ষ ও নিরপেক্ষ দলিল।

মির্জা নাথান এক ইরানি বংশোদ্ভূত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মালিক আলী (ইহতিমাম খান) সম্রাট আকবরের আমলে ২৫০ অশ্বারোহীর সেনাপতি এবং কিছুদিন আগ্রার কোতোয়াল ছিলেন। ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁকে বাংলার নৌবাহিনীর প্রধান (মীর বহর) পদে নিযুক্ত করেন। যুবক মির্জা নাথানও নৌবাহিনীতে পিতার সহকারী হিসেবে যোগ দেন এবং বাংলার বারো ভূঁইয়া, মগ জলদস্যু ও ফিরিঙ্গি আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধে অংশ নেন। তিনি শুধু অংশগ্রহণই করেননি, বরং বহু অভিযানে সরাসরি নেতৃত্ব দিয়েছেন।

বাংলায় কর্মরত অবস্থায়ই মির্জা নাথান তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থ সংকলন শুরু করেন। তিনি ‘গায়েবী’ ছদ্মনাম গ্রহণ করে গ্রন্থটির নাম দেন বাহারিস্তান-ই-গায়েবী। জাহাঙ্গীরের শাসনামলে (১৬০৫–১৬২৭) বাংলা ও আসামে যে সকল ঘটনায় তিনি প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন, তার সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি কেবল নিজের দেখা ও অভিজ্ঞ ঘটনারই বিবরণ দিয়েছেন—যা এটিকে মধ্যযুগীয় বাংলার অন্যতম নির্ভরযোগ্য সমসাময়িক উৎসে পরিণত করেছে।

বাহারিস্তান-ই-গায়েবী এমন এক অনন্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ, যেখানে বাংলার সুবাহদার ইসলাম খানের নিযুক্তি (১৬০৮ খ্রি.) থেকে শুরু করে ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহী শাহজাদা শাহজাহানের আকবরমহল ত্যাগ পর্যন্ত প্রায় আঠারো বছরের বিস্তৃত ঘটনাপ্রবাহ ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়কালে বাংলায় পর্যায়ক্রমে তিনজন সুবাহদারের শাসনকাল এবং শাহজাহানের অবস্থানকে ভিত্তি করে গ্রন্থটি চারটি খণ্ডে বিভক্ত—(১) ইসলামনামা, (২) কাসিমনামা, (৩) ইবরাহিমনামা এবং (৪) ওয়াকিয়াত-ই-জাহানশাহী। গ্রন্থকার প্রথম তিন খণ্ড রচনা সমাপ্ত করেন শাহজাহানের রাজত্বের পঞ্চম বছরে (১৬৩২ খ্রি.), এবং চতুর্থ খণ্ডও সম্ভবত একই সময়ে সংকলিত হয়।

মির্জা নাথানের এই রচনা মূলত ব্যক্তিগত স্মৃতিকথার আকারে গড়ে উঠেছে। তিনি প্রায় দুই দশক বাংলায় কর্মরত থেকে এ প্রদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, প্রাকৃতিক পরিবেশ, রাজনৈতিক অবস্থা, প্রশাসনিক কাঠামো এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। বাংলায় তাঁর কর্মকালের সামরিক অভিযানসমূহ—বারো ভূঁইয়া দমন, মগ ও ফিরিঙ্গিদের প্রতিরোধ, সীমান্ত প্রতিরক্ষা—সবই তিনি সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। এতে সমকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতা, মুগল প্রশাসনিক কৌশল এবং প্রাদেশিক ক্ষমতার প্রতিযোগিতা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এর মাধ্যমে জাহাঙ্গীর শাসনামলে বাংলার ইতিহাসে যে বিরাট শূন্যতা ছিল, তা পূর্ণ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এর আগে বাংলার ইতিহাসকে এভাবে ধারাবাহিক রূপ দেওয়ার কোনো প্রচেষ্টা দেখা যায়নি; অন্যান্য ঐতিহাসিকরা সাম্রাজ্যের সাধারণ ইতিহাসে বিচ্ছিন্নভাবে বাংলার প্রসঙ্গ তুলেছিলেন মাত্র।

তবে মির্জা নাথান, একজন মুঘল কর্মকর্তা হিসেবে, রাজদরবারের দৃষ্টিভঙ্গি ও আনুগত্যের সীমাবদ্ধতা পুরোপুরি এড়াতে পারেননি। তবুও বাহারিস্তান-ই-গায়েবী বাংলার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা, আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক রীতি ও কুসংস্কার, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং প্রাদেশিক স্বকীয়তা সম্পর্কে সমৃদ্ধ তথ্যভাণ্ডার হিসেবে অপরিসীম মূল্য বহন করে।

যেখানে বাহারিস্তান-ই-গায়েবী-র বিবরণ শেষ হয়, সেখান থেকেই শুরু মুহম্মদ সাদিকের সুবহ্-ই-সাদিক। ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে নবনিযুক্ত সুবাহদার কাসিম খান জুইনির সঙ্গে ওয়াকিয়ানবিশ (সংবাদলেখক) হিসেবে বাংলায় আগমন করেন সাদিক এবং ১৬৩৯ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ শাহ শুজার সুবাহদারি শুরুর আগ পর্যন্ত, তিনি বাংলায় অবস্থান করেন। বহু বছর তিনি জাহাঙ্গীরনগরে (ঢাকা) বসবাস করেন এবং ১৬৩৭–৩৮ খ্রিস্টাব্দে মুঘলদের কোচ-হাজো অভিযানে সরাসরি অংশ নেন।

সাদিক ছিলেন বহুশিক্ষিত ও পাণ্ডিত্যসম্পন্ন ব্যক্তি। বিশ্বের ইতিহাস ও ভূগোল গ্রন্থাকারে উপস্থাপনের বৃহৎ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তিনি সুবহ্-ই-সাদিক রচনা করেন, যা চার খণ্ডে বিভক্ত। তৃতীয় খণ্ডের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে রয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে লেখা বাংলার ঘটনা। সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামরিক ঘটনাবলির পাশাপাশি তিনি বাংলার বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন, অভিজাত শ্রেণির রুচি ও আচরণ, এমনকি সাম্প্রদায়িক ও বিদেশি প্রভাব সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন। বিশেষভাবে তিনি উল্লেখ করেছেন শাহ শুজার সুবাহদারি আমলে (১৬৩৯–১৬৬০) পারস্য থেকে বিপুলসংখ্যক শিয়া অভিজাত ব্যক্তির বাংলায় আগমনের কথা, যা প্রাদেশিক সমাজ ও সংস্কৃতিতে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

শাহ শুজার শাসনকালকে কেন্দ্র করে আরেকটি বিশেষ ঐতিহাসিক দলিল হলো মুহম্মদ মাসুম রচিত তারিখ-ই-শাহ শুজাই। শিহাবউদ্দীন মুহম্মদ তালিশ, যিনি মীর জুমলার সুবাহদারি আমলে (১৬৬০–১৬৬৩) বাংলায় উচ্চপদে কর্মরত ছিলেন, তাঁর আজিবা-ই-গরীবা-তে এই বিবরণের আংশিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন। তালিশ মীর জুমলার আসাম অভিযানে সরাসরি অংশ নেন এবং পরবর্তীতে শায়েস্তা খানের সুবাহদারি (১৬৬৪–১৬৭৮ ও ১৬৭৯–১৬৮৮) আমলের বিশেষত ১৬৬৬ সালের চট্টগ্রাম বিজয়ের ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর রচনা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করায় সমকালীন বাংলার ইতিহাসের জন্য এটি এক অনন্য মূল্যবান উৎস। এতে রাজনৈতিক ঘটনাবলির পাশাপাশি বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার দিকেও তিনি সমান মনোযোগ দিয়েছেন।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর (১৭০৭) পরবর্তী সময়ে বাংলার শাসক বা নওয়াবদের নিয়ে একাধিক ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হয়, যার অধিকাংশই ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভিক পর্বে, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে। এই গ্রন্থকারেরা প্রায় সকলেই ছিলেন বাংলার শাসকদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী বা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, এবং তাঁরা বর্ণিত বহু ঘটনার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী।

এই ধারার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো আজাদ হোসেনের নওবাহার-ই-মুর্শিদকুলী খানী। আজাদ হোসেন ছিলেন পারস্য-অভিবাসী এক বিদ্বান, যিনি জাহাঙ্গীরনগরে স্থায়ী হন। তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক মির্জা লুৎফুল্লাহ্—দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খান রুস্তম জঙ্গ—এর উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি রচনা করেন। মির্জা লুৎফুল্লাহ্ ছিলেন নওয়াব শুজাউদ্দীনের (১৭২৮–১৭৩৯) জামাতা এবং ১৭২৮ থেকে জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব নাজিম পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, পরে তাঁকে উড়িষ্যায় বদলি করা হয়। গ্রন্থে সুবাহদার ও নওয়াবদের জীবনী, পরামর্শ এবং রাজনৈতিক কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে, যা মুসলিম শাসনামলে বাংলার দরবারি সংস্কৃতি, সামাজিক শিষ্টাচার ও পরিশীলিত রুচির একটি জীবন্ত প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে।

এরপর ইউসুফ আলী—যিনি আলীবর্দী খানের বিশ্বস্ত সহযোগী, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং নওয়াব সরফরাজ খানের (১৭৩৯–১৭৪০) জামাতা—তাঁর মনিব আলীবর্দী খানের (১৭৪০–১৭৫৬) রাজত্বকাল নিয়ে ইতিহাস রচনা করেন। পরবর্তীতে তিনি নওয়াব মীর কাসিমের (১৭৬০–১৭৬৪) অধীনে কাজ করেন। ১৭৬৩ সালের নভেম্বরে ইংরেজদের হাতে পাটনা পতনের পর মীর কাসিমের সঙ্গে বিহার থেকে এলাহাবাদে পালিয়ে যান, যদিও পরে অসুস্থতার অজুহাতে তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হন। তিনি পুনরায় মীর জাফরের অনুগ্রহভাজন হতে ব্যর্থ হন, তবে মীর জাফরের মৃত্যু (১৭৬৫) তাঁর ব্যক্তিগত বিপদকালের অবসান ঘটায়।

ইউসুফ আলী তাঁর গ্রন্থ সমাপ্ত করতে পারেননি এবং কোনো শিরোনামও দেননি। পরবর্তীতে ঐতিহাসিকরা একে আহওয়াল-ই-মহববত জং নামে অভিহিত করেন। এতে মূলত আলীবর্দী খানের কর্মজীবন ও রাজত্বের বিবরণ রয়েছে, যদিও মাঝে মাঝে শাহ শুজা ও সরফরাজ খানের শাসনকালের ঘটনাও তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি ১৭৪২ সাল পর্যন্ত আলীবর্দীর শাসনের বিস্তারিত, তথ্যনির্ভর বিবরণ দিয়েছেন। গ্রন্থের অসম্পূর্ণতার জন্য তিনি দায়ী করেছেন বিভিন্ন প্রতিকূলতাকে—যেমন মীর কাসিমের পরাজয় ও পলায়ন, তাঁর বৃদ্ধ পিতার মৃত্যু, এলাহাবাদে নিজ অসুস্থতা, মীর জাফরের বিরূপ মনোভাব, এবং সরকারি দলিলপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহে বাধা।

ইউসুফ আলী তাঁর গ্রন্থে নওয়াব আলীবর্দী খানের শাসনকালের ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দ পরবর্তী ঘটনাবলি প্রধানত স্মৃতিনির্ভরভাবে বর্ণনা করেছেন। ফলে এই অংশে বিবরণ তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত এবং বহু ক্ষেত্রে ঘটনার তারিখ নিয়ে অসঙ্গতি দেখা যায়—যা এমন পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও, পূর্ববর্তী অংশের মতোই এই অংশেও তিনি বর্ণনার বিশ্বস্ততা ও মান বজায় রেখেছেন। এই নিরপেক্ষতা ও প্রামাণিকতা তাঁর ইতিহাসকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করেছে। সমকালীন ইতিহাসকাররাও তাঁর কাজের প্রশংসা করেছেন। গোলাম হুসেন তাবাতাবাঈ তাঁর সিয়ার-উল-মুতাখেরীন গ্রন্থে প্রায়ই ইউসুফ আলীর ইতিহাসের উল্লেখ করেছেন এবং বহু ক্ষেত্রে আহওয়াল-ই-মহববত জং-এর বিবরণ হুবহু অনুসরণ করেছেন।

আলীবর্দী খানের আত্মীয় করম আলী বাংলার নায়েব দীউয়ান মুহম্মদ রেজা খান মুজাফফর জং-এর পৃষ্ঠপোষকতায় মুজাফফরনামা রচনা করেন। রেজা খান ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। করম আলীর বর্ণনা ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয়ে তাঁর নিজ সময় পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে তিনি ছিলেন সিরাজউদ্দৌলার খালাতো ভাই ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী শওকত জঙ্গ-এর সমর্থক; ফলে সিরাজউদ্দৌলার প্রতি তাঁর গ্রন্থে সুস্পষ্ট পক্ষপাত দেখা যায় এবং এর মূল্যায়নে এ দিকটি বিবেচনায় নিতে হয়।

গভর্নর হেনরি ভ্যান্সিটাটের (১৭৬০–১৭৬৪) নির্দেশে সলিমুল্লাহ তাওয়ারিখ-ই-বাঙ্গালা নামে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করেন। এতে সুবাহদার ইবরাহিম খানের (১৬৮৯–১৬৯৭) সময় থেকে আলীবর্দী খানের মৃত্যু (১৭৫৬) পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। বিশেষত মুর্শিদকুলী খান ও আলীবর্দী খানের কর্মজীবন, রাজস্বব্যবস্থা ও প্রশাসনিক নীতি সম্পর্কে এই গ্রন্থটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। যদিও এর কালানুক্রমে কিছু ত্রুটি রয়েছে এবং কিছু বিবরণ পরস্পরবিরোধী, তবুও সামাজিক জীবন ও অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কিত তথ্যের জন্য এটি অমূল্য।

আলীবর্দী খানের রাজত্বকালের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দলিল হলো ওয়াকিয়াত-ই-ফতেহ্ বাঙ্গালা, যা ওয়াকিয়াত-ই-মহববত জং নামেও পরিচিত। নওয়াবের আত্মীয় মুহম্মদ ওয়াফা এটি রচনা করেন। আলীবর্দীর অধীনে কর্মরত থাকার কারণে তিনি তাঁর প্রভুর প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়েছেন এবং গ্রন্থে স্পষ্ট স্তাবকসুলভ মনোভাব দেখা যায়।

আঠারো শতকের শেষভাগে মালদহের এক শিক্ষক ইলাহি বখশ খুরশীদ জাহান নুমা নামে একটি সাধারণ ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটির বহু গুরুত্বপূর্ণ অংশ ইংরেজ অনুবাদক হেনরি বেভারিজ অনুবাদ করে ১৮৯৫ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি–এর জার্নালের ৬৪তম খণ্ডে প্রকাশ করেন। বাংলার সামাজিক ইতিহাস পুনর্গঠনে এই গ্রন্থও সহায়ক।

এ সময়ে রচিত সর্বাধিক বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ইতিহাসগ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম হলো গোলাম হুসেন তাবাতাবাঈ-র সিয়ার-উল-মুতাখেরীন। তাঁকে প্রায়শই মুসলিম ভারতের শেষ শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক বলা হয়। তাঁর শিক্ষা, পারিবারিক সংযোগ ও বহুমুখী অভিজ্ঞতা তাঁকে এক অসাধারণ ইতিহাসবিদে পরিণত করেছিল। তাঁর পিতা হিদায়েত আলী খান দিল্লি ও আজিমাবাদের (পাটনা) শাহী দরবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন; আত্মীয়স্বজনেরা আলীবর্দী খানের অধীনে উচ্চপদে চাকরি করেছেন। তাবাতাবাঈ নিজেও আলীবর্দীর আত্মীয় ছিলেন এবং তাঁর সরকারে ও উত্তরাধিকারীদের আমলেও দায়িত্ব পালন করেন। দিল্লি, আজিমাবাদ, অযোধ্যা, মুর্শিদাবাদ, পূর্ণিয়া প্রভৃতি প্রশাসনিক কেন্দ্রে বাস করে তিনি তৎকালীন রাজনীতির প্রধান ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসেন এবং ঘটনাবলির প্রত্যক্ষ সাক্ষী হন।

তিনি শাহজাদা আলী গওহরের (পরবর্তী সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম) দরবারে রামনারায়ণের অধীনে, মীর কাসিমের দরবারে মেজর কার্ণার্কের সঙ্গে এবং পরে পুনরায় ইংরেজ শাসনে মীর কাসিমের দূত হিসেবে কাজ করেছেন। এর ফলে তিনি ইংরেজ, মারাঠা, আওধ ও অন্যান্য সমসাময়িক শক্তির কর্মকাণ্ড নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, পারিবারিক রাজনৈতিক সংযোগ এবং নথিপত্রে প্রবেশাধিকার মিলিয়ে তাঁর ইতিহাসে অদ্বিতীয় প্রামাণিকতা এসেছে।

সিয়ার-উল-মুতাখেরীন তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে প্রাচীনকাল থেকে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকাল পর্যন্ত উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ড শুরু হয়েছে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরবর্তী সময় থেকে; এতে তাঁর উত্তরাধিকারীদের রাজনীতি, মুর্শিদাবাদ নিজামতের উত্থান, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় ইংরেজ আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা, এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসনিক ও আইন কাঠামো বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে দ্বিতীয় শাহ আলমের আমলের ঘটনা, অযোধ্যা, হায়দ্রাবাদ, হায়দার আলী ও মারাঠাদের বিষয় এবং নওয়াব মীর কাসিমের মৃত্যুর বিবরণ রয়েছে; এটি ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজ কর্মকাণ্ডের ইতিহাস দিয়ে সমাপ্ত। এম. রেমন্ড নামক এক ফরাসি, ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর হাজী মুস্তফা নামে পরিচিত, দ্বিতীয় খণ্ডের অধিকাংশ ফারসি থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ বক্সারের যুদ্ধ (২২ অক্টোবর ১৭৬৪)–পরবর্তী ইংরেজ-শুজাউদ্দৌলা সন্ধির বর্ণনার মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

গোলাম হুসেন তাবাতাবাঈ ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। তাঁর কাছে ইতিহাস ছিল কেবল অতীতের দলিল নয়, বরং অভিজ্ঞতা, শিক্ষা এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ভাণ্ডার। তিনি আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকে তাঁর নিজ সময় পর্যন্ত ইতিহাসের শূন্যতা পূরণে সচেষ্ট হন। তাঁর নিজের বক্তব্য অনুযায়ী, তিনি হিংসা, অনুগ্রহ বা ভয়ের প্রভাবমুক্ত থেকে সত্য ঘটনা তুলে ধরেছেন এবং পক্ষপাত এড়ানোর চেষ্টা করেছেন। এই নিরপেক্ষতা ও নির্ভুলতার কারণেই তিনি মুসলিম ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধারক হিসেবে স্বীকৃত।

সিয়ার-উল-মুতাখেরীন-এর প্রথম খণ্ড মূলত আকবরনামা, আইন-ই-আকবরী এবং আরও কয়েকটি পূর্ববর্তী ইতিহাসগ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্তসার ও অনুলিপি—ফলে এই অংশে গোলাম হুসেন তাবাতাবাঈকে কোনো মৌলিকত্বের দাবি দেওয়া যায় না। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই দুই খণ্ডে ১৭০৭ থেকে ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের বিশদ ইতিহাস স্থান পেয়েছে—একটি এমন সময়কাল, বিশেষত বাংলার নিজামত সম্পর্কিত ঘটনাবলি, যার সমপর্যায়ের অন্য কোনো পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক দলিল তৎকালীন সময়ে বিদ্যমান ছিল না। এই দিক থেকে তিনি বাংলার ইতিহাসের এক বিরাট শূন্যতা পূরণ করেছেন।

তবু গোলাম হুসেনের এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ কিছু সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত নয়। একজন কূটনৈতিক দূত হিসেবে তিনি প্রায়শই অবিশ্বস্ত ও দায়সারা মনোভাব প্রদর্শন করেছেন। ইতিহাসের সূত্রে আমরা জানতে পারি, তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ী রামনারায়ণ এবং মীর কাসিমের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন এবং তাঁদের বহু গোপন তথ্য ইংরেজদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাঁর লেখনী থেকেই স্পষ্ট হয় যে, নওয়াব মীর কাসিমের গোপন পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি ইংরেজদের আগাম সতর্ক করেছিলেন এবং এই কাজকে তিনি নিজের গর্বের বিষয় মনে করতেন। নিজের স্বার্থে ও ইংরেজদের অনুগ্রহ লাভের লক্ষ্যে তিনি এমনকি নিজের মনিব ও জাতির ক্ষতিও সাধন করেছিলেন। তাঁর বিবরণে নওয়াব সিরাজউদ্দৌলার প্রতি গভীর বৈরিতাও প্রকাশ পেয়েছে। বাস্তবে গোলাম হুসেন ছিলেন এক ইংরেজপন্থী ঐতিহাসিক, যিনি নতুন শাসক ইংরেজদের স্বাগত জানিয়েছেন, তাঁদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন এবং তাঁদের নীতি ও কর্মকাণ্ডের ন্যায্যতা জোর দিয়ে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন।

এসব রাজনৈতিক পক্ষপাত সত্ত্বেও সিয়ার-উল-মুতাখেরীন বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক অসাধারণ তথ্যভাণ্ডার। এখানে সেকালের সমাজজীবনের নানা দিক উন্মোচিত হয়েছে—যেমন ক্রমশ অবক্ষয়প্রবণ সামাজিক রীতি, উৎসব-অনুষ্ঠান, শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। তিনি আজিমাবাদ ও মুর্শিদাবাদের সাংস্কৃতিক জীবনের সমৃদ্ধ চিত্র অঙ্কন করেছেন এবং রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বিকশিত বহু পণ্ডিত, কবি, চিকিৎসক, ধর্মতত্ত্ববিদ ও জ্ঞানী ব্যক্তির নামও সংরক্ষণ করেছেন।

গোলাম হুসেন সেলিম জায়েদপুরী রচিত রিয়াজ-উস-সালাতীন বাংলার মুসলমানদের উপর রচিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসগ্রন্থ হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। সেলিম ছিলেন আঠারো শতকের আশির দশকে মালদহে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক প্রতিনিধি জর্জ উডনির অধীনে কর্মরত ডাকমুন্সী। উডনির অনুরোধেই তিনি ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থটি সম্পন্ন করেন। এর রচনায় তিনি তবকাত-ই-নাসিরী, তারিখ-ই-ফিরুজশাহী এবং অন্যান্য মুঘল ঐতিহাসিকদের গ্রন্থাবলির পাশাপাশি বহু স্বল্পপরিচিত এবং আজ আর প্রাপ্তিযোগ্য নয় এমন উৎস ব্যবহার করেছেন। এছাড়া তিনি গৌড় ও পান্ডুয়ার প্রাচীন শিলালিপি এবং স্থাপত্যাবশেষ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদক আবদুস সালাম (১৯০৫) যথার্থভাবেই গোলাম হুসেন সেলিমকে “মুসলিম বাংলার অগ্রগণ্য ঐতিহাসিক” আখ্যা দিয়েছেন। মধ্যযুগীয় বাংলার ইতিহাসচর্চায় প্রথম সারির পণ্ডিতেরা বরাবরই রিয়াজকে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচনা করেছেন। চার্লস স্টুয়ার্ট তাঁর হিস্ট্রি অব বেঙ্গল (১৮১৩) গ্রন্থে বহু অংশ রিয়াজ-এর উপর ভিত্তি করে রচনা করেন। হেনরি ফার্ডিনান্ড ব্লকম্যান এটিকে ফারসি ভাষায় রচিত বাংলার মুসলমানদের ইতিহাসের সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ বিবরণ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যদিও বর্তমান কালে আবিষ্কৃত কিছু মুদ্রা ও শিলালিপির আলোকে রিয়াজ-এর কিছু তারিখ ও তথ্য সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, তবুও এর গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ।

সমস্ত আলোচনার নির্যাসে বলা যায়—মুঘল বিজয়ের পূর্বে বাংলার ভৌগোলিক সীমানার ভেতরে কোনো প্রমাণযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থ রচিত হয়েছিল বলে জানা যায় না। মুঘল আমলে এ প্রদেশে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের রচনায় বাংলার বহু ঘটনাবলি সংরক্ষিত হলেও সেগুলি প্রায়ই সাম্রাজ্যকেন্দ্রিক ছিল। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক, অর্থাৎ ব্রিটিশ যুগে উত্তরণের প্রাক্কালে বাংলার বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত মাত্র কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসগ্রন্থ রচিত হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, এই দীর্ঘ সময়ের ইতিহাস রচনায় আমরা থুকিডাইডিসের নির্দেশিত উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত, সত্য উদঘাটনে কঠোর বিশ্লেষণপ্রবণ, কিংবা পলিবিয়াসের দৃষ্টিতে ঘটনাবলির ন্যায়সংগত মূল্যায়নকারী কোনো ইতিহাসবিদ পাই না। এই সময়ে রচিত অধিকাংশ গ্রন্থকে আমরা কেবল ঘটনাবলির প্রাথমিক উৎস হিসেবে গ্রহণ করতে পারি; আধুনিক গবেষণাপদ্ধতি ও প্রমাণনির্ভর বিশ্লেষণ প্রয়োগের মাধ্যমেই আমরা মধ্যযুগীয় বাংলার প্রকৃত ও নির্ভুল ইতিহাসের রূপরেখা নির্মাণ করতে পারি।

নিম্নে সুলতানি শাসন পর্বের ইতিহাস চর্চার উপাদানসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করা হলোঃ

সুলতানি যুগের উপাদানসমূহ

ভারত বিজয়ী তুর্কি মুসলমানরা কেবল অস্ত্রের শক্তি ও যুদ্ধজয়ের অভিজ্ঞতা নিয়েই উপমহাদেশে প্রবেশ করেননি, তাঁরা সঙ্গে এনেছিলেন তাঁদের দীর্ঘদিনের সমৃদ্ধ ইতিহাসরচনার ঐতিহ্যও। অতীত রক্ষার এই চর্চা তাঁদের সভ্যতার অন্তর্গত ছিল, যা তাঁরা এখানে প্রতিষ্ঠা ও বিকশিত করেন। ফলে মুসলিম শাসনের সূচনা থেকে পতন পর্যন্ত পুরো সময়কালকে ধারণ করে এমন বিপুল সংখ্যক দলিল, ঘটনাপঞ্জি ও রেকর্ড রয়ে গেছে, যা মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাস নির্মাণে এক অমূল্য ভাণ্ডার হয়ে উঠেছে। শুধু রাজনৈতিক ইতিহাস নয়—সমসাময়িক সাহিত্য, বিদেশি পর্যটকের পর্যবেক্ষণমূলক বিবরণ, এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন—সব মিলেই গড়ে উঠেছে সুলতানি যুগের এক বহুমাত্রিক চিত্র।

সুলতানি যুগের ইতিহাস রচনার উৎসসমূহ সাধারণভাবে চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—

১. সমসাময়িক ইতিহাসগ্রন্থ,

২. সমসাময়িক সাহিত্য,

৩. বিদেশি পর্যটকের বিবরণ,

৪. প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্র।

১. সমসাময়িক ইতিহাসগ্রন্থ

প্রথমত, সমসাময়িক ইতিহাসগ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন এবং তাৎপর্যপূর্ণ নিদর্শন হলো আবু রায়হান আল বেরুনীর কিতাব-উল-হিন্দ। আল বেরুনী ছিলেন গজনির সুলতান মাহমুদের সভাসদ, যিনি পাঞ্জাব জয়ের সময় গজনি থেকে ভারতে আসেন। তিনি কেবল একজন ইতিহাসবিদ নন—তিনি ছিলেন গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ, চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ এবং ভাষাতত্ত্বজ্ঞ, যাঁর জ্ঞানান্বেষণ তাকে ভারতীয় পণ্ডিতদের নিকটবর্তী করে তোলে। সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করে তিনি ভারতীয় দর্শন, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির গভীরে প্রবেশ করেন। তাঁর রচিত কিতাব-উল-হিন্দ কেবল একটি রাজনৈতিক ইতিহাস নয়, বরং সমকালীন ভারতের সামাজিক কাঠামো, ধর্মীয় আচার, ভাষা-সাহিত্য, অর্থনীতি এবং সাংস্কৃতিক জীবনের এক অনন্য দলিল। এতে মধ্যযুগীয় ভারতীয় সমাজের নিখুঁত ও নিরপেক্ষ চিত্র ফুটে উঠেছে, যা আজও ইতিহাসবিদদের জন্য অপরিহার্য।

মুসলমানদের ইতিহাসচর্চা আরব সমাজেই নবযুগ লাভ করে। হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনী, হাদিসসংগ্রহ এবং প্রাথমিক ইসলামী বিজয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে এই ধারা বিকশিত হয়। আরবীয় ঐতিহাসিকরা কেবল যুদ্ধের বিবরণই দেননি, তাঁরা সমাজের রীতি-নীতি, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং রাষ্ট্রপরিচালনার নানা দিকও নথিবদ্ধ করেছেন। এই ধারার উত্তরসূরি হিসেবেই আবু রায়হান আল বেরুনী মধ্যযুগীয় ভারতীয় বাস্তবতাকে লিপিবদ্ধ করেছেন।

৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে ইরানের উত্তরাঞ্চলের খারিজম রাজ্যে জন্মগ্রহণকারী আল বেরুনী শৈশব থেকেই অদ্ভুত মেধা ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দেন। তাঁর শিক্ষাজীবনের বড় একটি অংশ কেটেছে খিরাম অঞ্চলে। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি চলে আসেন তাবারিস্তানে, যা তখন শাসন করতেন জ্ঞানপৃষ্ঠপোষক শামসুল মাআলি কাবুম। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় তাবারিস্তান হয়ে ওঠে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এখানে আল বেরুনীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক, চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী ইবনে সিনা।

মধ্যযুগীয় শাসকরা জ্ঞানী পণ্ডিতদের গুরুত্ব উপলব্ধি করলেও তাঁদের প্রভাবকে শঙ্কার চোখে দেখতেন, কারণ এঁরা প্রায়ই শাসকের উপদেষ্টা হয়ে নীতিনির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করতেন। গজনীর সুলতান মাহমুদ তাবারিস্তানের বহু পণ্ডিতকে তাঁর দরবারে নিয়ে আসেন। ইবনে সিনা এই আহ্বান এড়িয়ে গেলেও আল বেরুনী গজনীতে আসেন এবং সুলতান মাহমুদের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী হন। মাহমুদের ধারাবাহিক ভারত অভিযানে তিনি সহযাত্রী হয়ে বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শনের সুযোগ পান। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁকে ভারতীয় ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন এবং সমাজব্যবস্থার গভীর অন্তর্দৃষ্টি দেয়।

সুলতান মাহমুদের নির্দেশে আল বেরুনী ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থা, সামাজিক প্রথা, ধর্মীয় বিশ্বাস, সাহিত্য, শিল্প, জ্ঞানচর্চা এবং জনগণের দৈনন্দিন জীবনের নিখুঁত বিবরণ সংগ্রহ করেন। প্রায় দুই দশকের নিরবচ্ছিন্ন গবেষণার ফলস্বরূপ ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে, মাহমুদের মৃত্যুর কিছু পরেই, তিনি কিতাব-উল-হিন্দ সম্পন্ন করেন। অধিকাংশ গবেষকের মতে, আল বেরুনীর মৃত্যু হয় ১০৫০ খ্রিস্টাব্দে, যদিও কিছু সূত্র ১০৪৮ খ্রিস্টাব্দকেও সম্ভাব্য মৃত্যুসাল হিসেবে উল্লেখ করেছে। আবু মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহর নির্ধারিত ১০৫০ খ্রিস্টাব্দের তারিখটিই বর্তমানে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য। এই গ্রন্থটি শুধু তথ্যবহুল নয়, এতে তাঁর গভীর জ্ঞান, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি এবং বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। আল বেরুনী আবেগের অতিরঞ্জন বা পক্ষপাত এড়িয়ে একজন অনুসন্ধানী পর্যবেক্ষকের নিরপেক্ষতায় ভারতকে উপস্থাপন করেছেন—যা তাঁর সময়ে বিরল গুণ। তাঁর রচনার ভঙ্গি এবং বিশ্লেষণক্ষমতা তাঁকে কেবল মুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যেই নয়, বিশ্ব ইতিহাসচর্চার ধারাতেও অনন্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে।

মধ্যযুগীয় শাসকদের মনে পণ্ডিতদের প্রতি একধরনের দ্বৈত অনুভূতি কাজ করত—একদিকে তাঁদের জ্ঞানের জন্য শ্রদ্ধা, অন্যদিকে রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে ভীতি। কারণ, রাজ্য জয় ও শাসন পরিচালনার সূক্ষ্ম কূটনীতি প্রণয়নে এই পণ্ডিতরাই প্রায়শই প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। গজনীর সুলতান মাহমুদের শাসনকালে এই প্রবণতা সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। তিনি তাবারিস্তানের সব পণ্ডিতকে গজনীতে নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। অনেকে, যেমন ইবনে সিনা, রাজনৈতিক কারণে বা স্বাধীন চেতনার প্রেরণায় এই আহ্বান এড়িয়ে যান; কিন্তু আবু রায়হান আল বেরুনী আহ্বান গ্রহণ করে গজনীতে উপস্থিত হন।

সুলতান মাহমুদ তখন ধারাবাহিকভাবে ভারত অভিযানে ব্যস্ত। তিনি আল বেরুনীকে কেবল একজন সভাসদ হিসেবেই নয়, বরং এক বিশেষ গবেষক হিসেবে সঙ্গী করেন। তাঁর নির্দেশ ছিল—ভারতবর্ষের মানুষ, সমাজ, জীবনধারা, জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা, দর্শন ও ধর্মীয় রীতি, ভাষা ও সাহিত্য বিকাশ, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সম্পর্কে যতদূর সম্ভব বিস্তৃত ও প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহ করা এবং সেসব লিখিত আকারে তাঁর নিকট পেশ করা। আল বেরুনী এই দায়িত্ব গ্রহণ করে বছরের পর বছর গভীর মনোযোগে গবেষণায় নিমগ্ন থাকেন। তাঁর জ্ঞানের তৃষ্ণা তাঁকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল, মন্দির, পুঁথিশালা, এবং পণ্ডিতসমাজে নিয়ে যায়।

১০৩০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে, সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর প্রায় পাঁচ মাস পর, আল বেরুনী তাঁর মহাগ্রন্থ কিতাব-উল-হিন্দ সম্পন্ন করেন। তখন গজনীর সিংহাসনে বসেছেন মাহমুদের পুত্র মাসউদ। নতুন শাসনকালেও আল বেরুনী তাঁর গবেষণাকর্ম চালিয়ে যান। বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়, তাঁর মৃত্যু হয় ১০৪৮ খ্রিস্টাব্দে; যদিও কিছু মতামতে ১০৫০ খ্রিস্টাব্দকে সম্ভাব্য মৃত্যুসাল বলা হয়েছে। এ বিষয়ে আবু মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহর নির্ধারিত ১০৫০ সালের তারিখটিই অধিকাংশ গবেষকের কাছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য।

কিতাব-উল-হিন্দ কেবল একটি ইতিহাসগ্রন্থ নয়, বরং মধ্যযুগীয় ভারতের সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্মীয় জীবন, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানুষের চিন্তাজগতের এক নিরপেক্ষ ও সুগভীর প্রতিচ্ছবি। আল বেরুনীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অনুসন্ধিৎসু ও সংবেদনশীল, এবং তাঁর ভাষ্য ছিল তথ্যনিষ্ঠ, আবেগমুক্ত। যে পরিপক্ব জ্ঞান, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও বিস্ময়কর বিশ্লেষণ তিনি এই গ্রন্থে তুলে ধরেছেন, তা আজও ইতিহাসচর্চায় এক অনন্য নজির।

আল বেরুনীর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় জুরজানে অতিবাহিত হয়, যেখানে তিনি প্রায় এক দশক ধরে অধ্যয়ন ও রচনায় মনোনিবেশ করেন। তবে গজনীতে আগমন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজগুলো সম্পন্ন করার সুযোগ এনে দেয়। সেই সময় গজনী ছিল আফগানিস্তানে অবস্থিত এক সুবৃহৎ ও সমৃদ্ধ নগরী, যার প্রভাব বিস্তৃত ছিল ইরান, পাকিস্তান এবং ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। এই শক্তিশালী সাম্রাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতায় আল বেরুনী তাঁর গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় সব উপকরণ ও সুযোগ পান। তদুপরি, সুলতান মাহমুদের অভ্যাস ছিল হিন্দুস্তানে সামরিক অভিযানের সময় আল বেরুনীকে সঙ্গে নেওয়া—যা তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম এবং সমাজব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার অনন্য সুযোগ দেয়।

সুলতানি যুগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল হলো তবকাত-ই-নাসিরী। এর রচয়িতা মিনহাজ-ই-সিরাজীর পূর্ণ নাম আবু উমর মিনহাজ-উদ-দীন বিন সিরাজ-উদ-দীন আল-জুজ্জানী। ভারতে এসে তিনি প্রথমে মুলতানের শাসক সুলতান নাসিরউদ্দীন কুবাচার অধীনে কাজীর পদে নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে সুলতান ইলতুৎমিশের আমলে দিল্লীতে আসেন এবং সেখানেও কাজীর দায়িত্ব পালন করেন—প্রথমে ইলতুৎমিশের শাসনকালে, পরে তাঁর উত্তরাধিকারীদের আমলে। মিনহাজ-ই-সিরাজী তাঁর তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থটি সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদের (১২৪৬–১২৬৬ খ্রিঃ) নামে উৎসর্গ করেন। এই গ্রন্থে ভারতের মুসলিম শাসনের সূচনাপর্ব সম্পর্কিত অসংখ্য মূল্যবান তথ্য সন্নিবেশিত রয়েছে, এবং এতে ১২৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের ঘটনাপ্রবাহ ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ আছে। এর মাধ্যমে দিল্লি সুলতানতের প্রারম্ভিক রাজনৈতিক, সামরিক ও প্রশাসনিক ইতিহাসের এক নির্ভরযোগ্য ভিত্তি গড়ে ওঠে, যা আজও গবেষকদের জন্য অপরিহার্য উৎস হিসেবে বিবেচিত।

‘তবকাত-ই-নাসিরী’-এর পরবর্তী ধারাকে যেন অনায়াসে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যান মধ্যযুগের আরেক বিশিষ্ট ইতিহাসলেখক জিয়া-উদ-দীন বারণী, তাঁর সুবিখ্যাত তারিখ-ই-ফিরুজশাহী গ্রন্থের মধ্য দিয়ে। মিনহাজ-ই-সিরাজীর বর্ণনা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকেই যেন বারণীর আখ্যানের সূচনা। তবে তিনি তবকাত-ই-নাসিরী-এর মতো কেবলমাত্র ঘটনা লিপিবদ্ধ করার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং সমকালীন রাজনীতি, প্রশাসনিক কৌশল, নৈতিকতা, এবং সুলতানদের ব্যক্তিগত চরিত্র—সবকিছুর একটি সুসংহত বিশ্লেষণ তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে।

বারাণীর তারিখ-ই-ফিরুজশাহী ১২৬১ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী ঘটনাপঞ্জি থেকে শুরু হয়। প্রকৃত অর্থে, তিনি সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের সিংহাসনে আরোহণের সময়—১২৬৬ খ্রিস্টাব্দ—থেকে আখ্যান শুরু করেন এবং সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসনকালের প্রথম ছয় বছর পর্যন্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। এই সময়কাল দিল্লি সুলতানতের রাজনৈতিক উত্তরণ ও প্রশাসনিক পুনর্গঠনের এক গুরুত্বপূর্ণ যুগ, যা বারাণীর লেখায় গভীর ও বিশদভাবে ফুটে উঠেছে।

বারাণীর পারিবারিক পটভূমি তাঁকে রাজদরবারের অভ্যন্তরীণ পরিমণ্ডলের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত করেছিল। তাঁর পূর্বপুরুষেরা দিল্লির সুলতানদের অধীনে নানা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনিও নিজে সুলতানি দরবারে মর্যাদাপূর্ণ আসন লাভ করেছিলেন। বলবনের রাজত্বকালে তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয়, ফলে এই সুলতানের প্রশাসনিক ধরন, সামরিক সংস্কার, এবং দরবারি আচার-আচরণের সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষ পরিচিত ছিলেন। তাঁর আখ্যানের প্রথমাংশে বলবনের যুগের বিবরণ তাই কেবল শোনা কথা নয়, বরং শৈশবস্মৃতির সঙ্গে যুক্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারও ফসল।

তবে ১২৬৬ থেকে ১২৯০-এর মধ্যে কয়েকজন খলজি সুলতান এবং পরে তুঘলক রাজবংশের প্রারম্ভিক শাসকদের বিষয়ে তিনি যে তথ্য দেন, তার অনেকটাই প্রত্যক্ষদর্শী অভিজ্ঞতা ও সমসাময়িক যোগাযোগের ভিত্তিতে সংগৃহীত। বিশেষত সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনকালীন ঘটনাবলি তিনি নিজচক্ষে দেখা ঘটনার মতোই বিশদ ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই কারণেই তারিখ-ই-ফিরুজশাহী কেবল খলজি ও তুঘলক যুগের ইতিহাসের একটি মৌলিক উৎস নয়, বরং সেই সময়কার সামাজিক মনস্তত্ত্ব, রাজকীয় নীতি এবং প্রশাসনিক দর্শনেরও এক অনন্য দলিল।

বারাণীর লেখনীতে কেবল ঘটনাপঞ্জির নিরপেক্ষ বর্ণনা নয়, বরং নৈতিক বিচারও বিদ্যমান। তিনি সমকালীন সুলতানদের চরিত্র, নীতি ও কর্মদক্ষতা সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করেছেন। রাজ্যের স্থায়িত্ব রক্ষায় ন্যায়পরায়ণতার গুরুত্ব, শাসকশ্রেণির মধ্যে নৈতিক শৃঙ্খলা, এবং রাজনৈতিক কৌশলের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তাঁর মতামত আজও রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

একই শিরোনামে—তারিখ-ই-ফিরুজশাহী—আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন শামস-ই-সিরাজ আফীফ, যা প্রায়শই বারাণীর গ্রন্থের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়, কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক থেকে এটি আলাদা। আফীফের জন্ম ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে এবং তিনি সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের সান্নিধ্য ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। তাঁর আখ্যানের পরিসর একান্তভাবে ফিরোজ শাহের শাসনকালকে ঘিরে। আফীফ কেবল রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ নয়, বরং ফিরোজ শাহের সাংস্কৃতিক নীতি, স্থাপত্য-উদ্যোগ, জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি, এবং শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার বিবরণ বিশেষ যত্নে সংরক্ষণ করেছেন।

গবেষকরা ধারণা করেন, আফীফ তাঁর এই গ্রন্থটি তৈমুর লঙের ধ্বংসযজ্ঞের পরবর্তী সময়ে, সম্ভবত পঞ্চদশ শতকের প্রথম দশকে রচনা করেন। এর ফলে তাঁর লেখনীতে এক ধরনের নস্টালজিয়া—অতীতের তুলনামূলক শান্তি ও সমৃদ্ধির স্মৃতিচারণ—দেখা যায়। যদিও তিনি আরও বহু রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়, আজ সেগুলোর কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না।

ফিরোজ শাহ তুঘলকের সময়কাল সম্পর্কিত একটি অনন্য উৎস হলো সুলতানের নিজের লেখা ফুতুহাত-ই-ফিরুজশাহী। মাত্র বত্রিশ পৃষ্ঠার এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থটির শিরোনামের আক্ষরিক অর্থ—“ফিরোজ শাহের বিজয়সমূহ”—তাঁর সামরিক অভিযানগুলির সারসংক্ষেপ নির্দেশ করলেও, এর অন্তর্নিহিত গুরুত্ব এর চেয়ে অনেক বেশি। এখানে সুলতান নিজের ভাষায় তাঁর শাসননীতির মূল ভাবনা, জনকল্যাণমূলক প্রকল্প, এবং ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। ফলে এটি শুধু রাজনৈতিক ইতিহাস নয়, বরং সুলতানের মানসিকতা ও শাসনদর্শনেরও সরাসরি প্রতিফলন।

এর পাশাপাশি, ১৩৭০ খ্রিস্টাব্দে রচিত সীরাত-ই-ফিরুজশাহী নামের আরেকটি গ্রন্থ ফিরোজ শাহের যুগের মূল্যবান দলিল। যদিও লেখকের নাম জানা যায় না, অনুমান করা হয় যে এটি সুলতানের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত। কিছু গবেষকের মতে, সুলতান নিজেই হয়তো গ্রন্থটির রচনায় প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছিলেন। এর বিষয়বস্তুতে ফুতুহাত-ই-ফিরুজশাহী-এর সঙ্গে অনেক মিল থাকলেও, পরিসরে এটি বড় এবং বিস্তারিত। সুলতানের কার্যাবলী, দান-ধ্যান, ধর্মীয় সংস্কার, এবং ব্যক্তিগত গুণাবলীর ভূয়সী প্রশংসা এই রচনার মূল সুর।

সুলতানি যুগের আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো ফুতুহ-উস-সালাতীন, যা ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন খাজা আব্দুল মালিক ইসামী। তাঁর জীবনের সঙ্গে মুহম্মদ বিন তুঘলকের নীতির সংঘাতের ইতিহাস জড়িয়ে আছে। যখন তুঘলক দিল্লি থেকে দেবগিরি (নাম পরিবর্তিত হয়ে দৌলতাবাদ) রাজধানী স্থাপন করেন, তখন তিনি প্রধান অমাত্যদের পুরনো রাজধানী ছেড়ে নতুন রাজধানীতে আসতে বাধ্য করেন। তরুণ ইসামী তাঁর পিতামহের সঙ্গে দেবগিরি পাড়ি জমান।

দৌলতাবাদে অবস্থানকালে, প্রথম বাহমনী সুলতান আলাউদ্দিন হাসান বাহমন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায়, ইসামী তাঁর ফুতুহ-উস-সালাতীন রচনা করেন। গ্রন্থটিতে গজনীর ইয়ামিনী শাসকদের উত্থান থেকে শুরু করে মুহম্মদ বিন তুঘলকের যুগ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন শতাব্দীর ইতিহাস কাব্যিক ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। ইসামীই একমাত্র ঐতিহাসিক যিনি তুঘলক আমলের ইতিহাস এমন স্বাধীন মনোভাবে লিখেছিলেন যে তাতে রাজসুলভ ভয় বা সেন্সরের প্রভাব অনুপস্থিত।

তবে এ স্বাধীনতা সবসময় তাঁর নিরপেক্ষতাকে নিশ্চিত করেনি। অনেকের মতে, মুহম্মদ বিন তুঘলকের ব্যক্তিগত রোষানলে পড়ে দৌলতাবাদে নির্বাসিত হওয়ায়, ইসামী তাঁর লেখনীতে সুলতানের প্রতি অতটা সহানুভূতিশীল ছিলেন না। এর ফলে তাঁর বর্ণনায় সমালোচনার সুর প্রকট হয়েছে। আবার, যেহেতু ফুতুহ-উস-সালাতীন কাব্য আকারে রচিত, তাই তাতে অতিরঞ্জন ও অলঙ্কারপ্রধানতার অভিযোগও রয়েছে।

তবু এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ইসামীর রচনা মধ্যযুগীয় ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি অপরিহার্য দলিল। কারণ, তিনি কেবল যুদ্ধ-বিজয়ের কাহিনি নয়, বরং সামাজিক অবস্থা, দরবারি রাজনীতি, আঞ্চলিক শক্তির উত্থান, এবং শাসক-অধীনস্থ সম্পর্কের সূক্ষ্ম পরিবর্তনও তাঁর আখ্যানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এইভাবে, বারাণী থেকে আফীফ, সুলতান ফিরোজ শাহের স্বলিখিত দলিল থেকে অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার, এবং ইসামী পর্যন্ত—সুলতানি যুগের এই ইতিহাসগ্রন্থসমূহ শুধু ঘটনাপঞ্জির ধারাবাহিকতা নয়, বরং রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি ও শাসনদর্শনের বহুমাত্রিক প্রতিচ্ছবি। এগুলোর প্রতিটি পাঠ আমাদের সামনে মধ্যযুগীয় ভারতের এক জটিল, বৈচিত্র্যময়, এবং ক্রমবিকাশমান সভ্যতার চিত্র তুলে ধরে, যেখানে সুলতানদের সামরিক অভিযান যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি তাঁদের সাংস্কৃতিক নীতি, প্রশাসনিক সংস্কার, এবং ব্যক্তিগত জীবনদর্শনও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

তৈমুর লং-এর আত্মজীবনীমূলক দলিল মাহফুজাত-ই-তিমুরী মধ্যযুগীয় ভারতীয় ইতিহাস, বিশেষত সুলতানি আমলের শেষ অধ্যায় বোঝার ক্ষেত্রে এক অনন্য উৎস। ইতিহাসবিদদের দৃষ্টিতে এটি কেবল একজন বিজেতার ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা নয়, বরং রাজনৈতিক ক্ষমতার রূপান্তরের একটি প্রত্যক্ষ দলিলও বটে। কারণ, তৈমুর লং-এর বিধ্বংসী বিজয়াভিযানের পরেই ভারতে তুঘলক শাসনের পতন ঘটে এবং নতুন রাজনৈতিক বিন্যাসের সূত্রপাত হয়।

মূল গ্রন্থটি তুর্কি ভাষায় রচিত হলেও, পরবর্তী কালে আবু তালিব হুসাইনী একে ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন এবং তা সম্রাট শাহজাহানের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। এ অনুবাদের মাধ্যমে মধ্যযুগীয় ভারতীয় দরবারে তৈমুরের বিজয় ও শাসনদর্শন নতুন করে আলোচনায় আসে। যদিও কিছু গবেষক গ্রন্থটির বস্তুনিষ্ঠতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন—কারণ এটি এক বিজেতার নিজের বক্তব্য, যেখানে আত্মপ্রশস্তি এবং বিজয়ের ন্যায়সঙ্গতীকরণ অনিবার্যভাবে মিশে আছে—তবু পণ্ডিতসমাজের একটি বড় অংশের মতে, মাহফুজাত-ই-তিমুরী তৈমুরের ব্যক্তিত্ব, সামরিক নীতি, প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বহু মৌলিক তথ্য প্রদান করেছে।

তৈমুরের মৃত্যুর প্রায় তিন দশক পর, তাঁর পৌত্রের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায়, আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচিত হয়—জাফরনামা। এর রচয়িতা শরাফউদ্দিন আলি ইয়াজদি, যিনি কেবল ঐতিহাসিক নয়, বরং এক বিশিষ্ট গদ্যশিল্পীও ছিলেন। এই গ্রন্থটির ভাষা অলঙ্কারময় ও কাব্যমিশ্রিত, যেখানে ঘটনা-বিবরণের পাশাপাশি রয়েছে এক প্রকার সাহিত্যিক আভিজাত্য। জাফরনামা তৈমুরি যুগের ফারসি সাহিত্যের শীর্ষস্থানে অবস্থান করে, এবং এটিকে প্রায়শই শাহরুখ মীর্জা ও উলুগ বেগের সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষকতার নিদর্শন হিসেবে দেখা হয়।

ইয়াজদির এই জাফরনামা মূলত তৈমুরের জীবদ্দশায় তাঁর দাপ্তরিক জীবনীলেখক নিজামউদ্দিন শামির রচিত জাফরনামা-এর ভিত্তিতে রচিত। তবে ইয়াজদি কেবল পূর্বসূরির তথ্য অনুলিখন করেননি, বরং ভাষা, বর্ণনাশৈলী এবং ঘটনার বিন্যাসে নতুনত্ব এনেছেন। শাহরুখ মীর্জা ও উলুগ বেগ—দু’জনেই পার্সিয়ান সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এবং তাঁদের দরবারেই এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। এই সময়ে পার্সি সাহিত্য যেমন সমৃদ্ধ হয়, তেমনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অগ্রগতি ঘটে। উলুগ বেগ নিজেও ছিলেন একজন খ্যাতিমান জ্যোতির্বিজ্ঞানী, যার বহু রচনা ফারসিতে নয়, বরং আরবিতে রচিত হয়েছিল।

তৈমুরি আমলের সাংস্কৃতিক নীতির আরেকটি প্রতীক হলো বাইসুনকুরের নির্দেশে শাহনামা-এর নতুন সংস্করণ প্রস্তুতকরণ। এই “বাইসুনকুরের শাহনামা” কেবল সাহিত্যের নয়, মধ্যযুগীয় চিত্রশিল্প ও ক্যালিগ্রাফিরও এক অনন্য নিদর্শন।

তবে তৈমুরিরা শুধু ফারসি সাহিত্যেই অবদান রাখেননি; তাঁরা তুর্কি ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। বিশেষত চাগাতাই ভাষায় এই সময়ে শক্তিশালী সাহিত্যধারা গড়ে ওঠে। মীর আলি শের নাওয়াই, হুসাইন বাইকারা, এমনকি পরবর্তীকালে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর—তাঁরা সকলেই চাগাতাই ভাষাকে সাহিত্যভাষা হিসেবে মর্যাদা দিয়েছেন। চাগাতাই ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হলো বাবরের আত্মজীবনী বাবরনামা, যা কেবল ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা নয়, বরং মধ্য এশিয়ার রাজনৈতিক, সামরিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের এক সমৃদ্ধ দলিল।

ভারতের সুলতানি আমলের ইতিহাসচর্চায় তারিখ-ই-মুবারকশাহী বিশেষ গুরুত্ববাহী। ইয়াহিয়া বিন আহমদ বিন আবদুল্লাহ সরহিন্দি রচিত এই গ্রন্থে বর্ণনা শুরু হয়েছে মুইজউদ্দিন মুহম্মদ বিন সাম বা মুহম্মদ ঘোরীর শাসনকাল থেকে, এবং হঠাৎ করে তা সমাপ্ত হয়েছে ১৪৩৪ খ্রিস্টাব্দে। গ্রন্থটির পরিসর মূলত দিল্লির সাধারণ রাজনৈতিক ইতিহাস হলেও, ১৩৮৮ থেকে ১৪৩৪—এই ৪৬ বছরের জন্য এটি একমাত্র প্রাপ্ত নির্ভরযোগ্য উৎস। বিশেষত ১৪১৪ থেকে ১৪৩৪ সাল পর্যন্ত দিল্লির সৈয়দ বংশের প্রথম দুই সুলতানের রাজত্বকালীন ঘটনাবলির ক্ষেত্রে এটি একমাত্র প্রত্যক্ষ বর্ণনা প্রদান করে।

ইয়াহিয়া বিন আহমদের বিশেষ সুবিধা ছিল যে, তিনি সুলতান মুবারক শাহের রাজত্বকালে সরকারি দপ্তরে অবাধ যাতায়াত ও দলিল-দস্তাবেজ ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছিলেন। এর ফলে তাঁর প্রদত্ত তথ্যগুলি উচ্চমাত্রার নির্ভরযোগ্যতা লাভ করেছে। পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ—যেমন নিজামউদ্দিন আহমদ বখশী, আব্দুল কাদের বদায়উনী, ও ফিরিশতা—তাঁকে নির্ভরযোগ্য ইতিহাসলেখক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

খিজির খানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুবারক শাহ দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। সমসাময়িকদের মতে, তিনি একজন দক্ষ ও বিদ্যোৎসাহী শাসক ছিলেন। তাঁর সময়ে দিল্লি সাম্রাজ্যে তুলনামূলক স্থিতি ফিরে আসে, কিন্তু রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র থেকে তিনি মুক্তি পাননি। ১৪৩৪ খ্রিস্টাব্দে সারওয়ার উল-মুলক নামের এক অভিজাতের হাতে তিনি নিহত হন। ইয়াহিয়া-বিন-আহমদ তাঁর তারিখ-ই-মুবারকশাহী এই সুলতানের প্রতি উৎসর্গ করেছিলেন।

মুবারক শাহের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মুহম্মদ শাহ, যিনি অল্পকালের মধ্যেই পিতৃব্যের হত্যার প্রতিশোধ নেন—সারওয়ার উল-মুলক সুলতানের সৈন্যদের হাতে নিহত হন। মুহম্মদ শাহ মোট এগার বছর রাজত্ব করেন। তাঁর পরবর্তী শাসক আলাউদ্দিন আলম শাহ ছিলেন সৈয়দ বংশের শেষ এবং সবচেয়ে দুর্বল সুলতান। ১৪৫১ সালে তিনি স্বেচ্ছায় বাহলুল লোদীর কাছে সিংহাসন ত্যাগ করেন, ফলে সৈয়দ বংশের অবসান এবং লোদী বংশের প্রতিষ্ঠা ঘটে। ১৪৭৮ সালে আলম শাহের মৃত্যু হয়। উল্লেখযোগ্য যে, দিল্লির ইতিহাসে লোদী সুলতানরা একমাত্র পাঠান বংশোদ্ভূত শাসক; অন্য সব সুলতান ছিলেন খাঁটি বা মিশ্র তুর্কি বংশোদ্ভূত।

ইয়াহিয়া বিন আহমদের লেখায় বাংলার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেখা যায় না। কেবল তখনই তিনি বাংলার উল্লেখ করেন, যখন তা দিল্লির সুলতানদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। এ জন্যই তাঁর বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে সৈয়দ বংশের সময়ে বাংলা কার্যত স্বাধীন ছিল এবং দিল্লির সঙ্গে এর সম্পর্ক ছিল অতি সীমিত। তা সত্ত্বেও, পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের রচনা—যেমন মিনহাজ-ই-সিরাজীর তবকাত-ই-নাসিরী, বারাণীর তারিখ-ই-ফিরুজশাহী, ও আফীফের তারিখ-ই-ফিরুজশাহী—ব্যবহার করে তিনি প্রয়োজনীয় পটভূমি সংযোজন করেছেন। কালপঞ্জি ও ঘটনাক্রম যাচাইয়ের ক্ষেত্রে তাঁর তারিখ-ই-মুবারকশাহী এখনো অমূল্য সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হয়।

এইভাবে, মাহফুজাত-ই-তিমুরী, জাফরনামা, এবং তারিখ-ই-মুবারকশাহী—তিনটি গ্রন্থই সুলতানি আমল ও তৎপরবর্তী রাজনৈতিক পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা বোঝার ক্ষেত্রে একে অপরের পরিপূরক। প্রথমটি বিজেতার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও আত্মপ্রশস্তি, দ্বিতীয়টি সাহিত্যিক ভাষায় রচিত বিজয়ের কাব্যময় ইতিহাস, আর তৃতীয়টি এক আমলাতান্ত্রিক ইতিহাসবিদের নিরপেক্ষ দলিল। এদের সম্মিলিত পাঠ আমাদেরকে কেবল যুদ্ধ ও ক্ষমতার পালাবদল নয়, বরং মধ্যযুগীয় ভারতের রাজনীতি, সংস্কৃতি, প্রশাসন ও আঞ্চলিক সম্পর্কের বহুমাত্রিক ছবি উপস্থাপন করে।

ফারসি ভাষায় রচিত মধ্যযুগীয় ইতিহাস-গ্রন্থ তারিখ-ই-শাহী ভারতবর্ষের বিশেষত দিল্লি ও বাংলার আফগান সুলতানদের ইতিহাস অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এর পূর্ণ শিরোনাম তারিখ-ই-সালাতীন-ই-আফগানা—অর্থাৎ “আফগান সুলতানদের ইতিহাস”। এই গ্রন্থে আফগান রাজাদের সম্পর্কে এমন বহু তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে যা অন্য কোনো সমসাময়িক বা পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক উৎসে পাওয়া যায় না। বিশেষ করে বাংলা ও উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে আফগান শাসনের প্রকৃতি, তাদের সামরিক সংঘর্ষ, প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং দিল্লির সঙ্গে সম্পর্কের যে বিবরণ এখানে আছে, তা অন্যত্র দুর্লভ।

আফগান শাসক দাউদ কররানীর প্রত্যক্ষ নির্দেশে ১৫৭২ থেকে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আফগান বংশোদ্ভূত ইতিহাসলেখক আহমেদ ইয়াদগার এই গ্রন্থ রচনা করেন। দাউদ কররানী, যিনি বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান, মুগল সম্রাট আকবরের সঙ্গে একাধিক সামরিক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিলেন, তাঁর আমলে রাজনৈতিক উত্তেজনা ও সাম্রাজ্যিক চ্যালেঞ্জ চরমে পৌঁছেছিল। এই পটভূমিতেই ইয়াদগারের রচিত তারিখ-ই-শাহী কেবল শাসকদের জীবনী নয়, বরং আফগান ক্ষমতার পতনের প্রাক্কালে একটি রাজনৈতিক দলিল হিসেবেও মূল্যবান। পরবর্তীকালে এটি “তারিখ-ই-শাহী” শিরোনামে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল থেকে প্রকাশিত হয়, যার ফলে আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণায় এর ব্যবহার আরও বিস্তৃত হয়।

মুগল যুগের ইতিহাসচর্চায় আকবরনামা নিঃসন্দেহে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। সম্রাট আকবরের দরবারের প্রধান ইতিহাসলেখক আবুল ফজল আল্লামী রচিত এই মহাগ্রন্থ কেবল সম্রাটের জীবনীই নয়, বরং ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক ইতিহাসের এক সুবিশাল ভাণ্ডার। আবুল ফজল, যিনি সম্রাট আকবরের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ও নীতি-পরামর্শদাতা ছিলেন, ১৫৫৬ থেকে ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দের রাজত্বকালীন ঘটনাপ্রবাহ নিজের কলমে লিপিবদ্ধ করেন এমনভাবে, যাতে সম্রাটের প্রতিচ্ছবি এক আদর্শ, প্রজ্ঞাবান, ও ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে ফুটে ওঠে।

আকবরনামা তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে রয়েছে তিমুর বংশের উৎস ও বিকাশ, বাবর ও হুমায়ুনের রাজত্বকাল, এবং দিল্লির শূর বংশীয় সুলতানদের বিবরণ। দ্বিতীয় খণ্ডে আকবরের শাসনের প্রথম ছেচল্লিশ বছর পর্যন্ত রাজনৈতিক, সামরিক ও কূটনৈতিক ঘটনাবলির ধারাবাহিক বিবরণ রয়েছে—যা তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার ও সংহতির ইতিহাস বোঝার জন্য অপরিহার্য। তৃতীয় খণ্ডটি আলাদা নামেও পরিচিত—আইন-ই-আকবরী—যেখানে আকবরের আমলে প্রচলিত আইন-কানুন, রাজস্বনীতি, সামরিক ও প্রশাসনিক কাঠামো, এবং সাংস্কৃতিক-পারিবেশিক বিষয়াবলি সুবিন্যস্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই শেষ খণ্ড ভারতীয় সমাজ-অর্থনীতির এক বিশদ নথি, যা সমসাময়িক রাষ্ট্রব্যবস্থার এক অনন্য প্রতিচ্ছবি।

মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাসগ্রন্থগুলির মধ্যে নিজামউদ্দীন আহমদ রচিত তবকাত-ই-আকবরী বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। গ্রন্থকারের পিতা মুকিম হারভী ছিলেন সম্রাট আকবরের আমলের প্রথম বখশী—অর্থাৎ উচ্চপদস্থ সামরিক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা। নিজামউদ্দীনের রচিত এই গ্রন্থকে তারিখ-ই-নিজামী নামেও অভিহিত করা হয়। ১০০১ হিজরি (১৫৯২-৯৩ খ্রিস্টাব্দ) সালে রচনা শুরু হলেও এর বিবরণ ১০০২ হিজরি (১৫৯৩-৯৪ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত বিস্তৃত। সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী মুসলিম শাসনের ইতিহাস এখানে ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

নিজামউদ্দীন আহমদ সহজ-সরল ভাষায় এই ইতিহাস রচনা করেছিলেন, যা মূলত একটি প্রাতিষ্ঠানিক রিপোর্টের মতো গাম্ভীর্যপূর্ণ হলেও তাতে ব্যক্তিগত মূল্যায়নের ছাপ প্রায় নেই। পূর্ববর্তী সময়ের বর্ণনায় তিনি পুরনো ঐতিহাসিকদের রচনা ব্যবহার করেছেন, কিন্তু আকবর-যুগের ঘটনাবলির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী। আকবরের রাজদরবারের একজন বিশ্বস্ত সভাসদ হওয়ায় তাঁর দেওয়া তথ্য উচ্চমাত্রায় নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। তবুও লক্ষ্যণীয় যে, সম্রাটের ধর্মীয় উদ্ভাবন—বিশেষত তাঁর নয়া মতবাদ প্রবর্তনের প্রসঙ্গ—তিনি সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন। কোনো সমালোচনা বা ভিন্নমত প্রকাশের ইঙ্গিতও তাঁর লেখায় নেই, যা হয়তো সম্রাটের আনুকূল্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সচেতনভাবে বর্জিত হয়েছে।

বাংলার সুলতানি আমলের ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে তবকাত-ই-আকবরী বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রাক-মুগল যুগে বাংলার উপর সমসাময়িক কোনো পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হয়নি, ফলে পরবর্তী কালের গ্রন্থগুলি ইতিহাসচর্চায় সহায়ক হয়ে ওঠে। এই গ্রন্থে প্রথমবারের মতো বাংলার ইতিহাস একটি পৃথক অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে, যেখানে বখতিয়ার খলজী থেকে মুগল শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বপর্যন্ত শাসকদের ধারাবাহিক তালিকা পাওয়া যায়। যদিও সময়-উল্লেখে ভুল আছে, অনেক সুলতানের নাম বাদ পড়েছে, তবুও এটি প্রথম প্রায়-সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া গ্রন্থ হিসেবে ঐতিহাসিকভাবে মূল্যবান। একই ধরনের তথ্য আরেকটি গ্রন্থ তারিখ-ই-ফিরিশতা-তেও পাওয়া যায়, তবে তবকাতে তা অধিক সংক্ষিপ্ত আকারে রয়েছে।

আবদুল কাদির বদাউনী রচিত মুন্তখব-উত-তাওয়ারিখ মধ্যযুগীয় ভারতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ, তবে আংশিকভাবে বিতর্কিত, ঐতিহাসিক দলিল। এর রচয়িতা বদাউনের অধিবাসী, হিজরি ৯৪৮ (১৫৪১-৪২ খ্রিস্টাব্দ) সালে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হন। ১৫৭৩ সালে সম্রাট আকবরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং পরে তিনি রাজদরবারের পণ্ডিতদের অন্তর্ভুক্ত হন। বদাউনী ছিলেন নিজামউদ্দীন আহমদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বন্ধুর মৃত্যুর পর তিনি নিজ হাতে ভারতের সামগ্রিক ইতিহাস লেখার দায়িত্ব নেন এবং ১০০৪ হিজরির ২৩ জমাদি-উস-সানি (ফেব্রুয়ারি ১৫৯৬) তাঁর রচনা সম্পন্ন করেন। সম্ভবত এর অল্পদিন পরেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মুন্তখব-উত-তাওয়ারিখ-এর বিশেষত্ব হলো, এতে সম্রাট আকবরের ধর্মীয় মতবাদের প্রতি প্রকাশ্য সমালোচনা পাওয়া যায়। বদাউনী তাঁর লেখায় আকবরের প্রবর্তিত নতুন মতবাদ, দীন-ই-ইলাহী, এবং তার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের সমালোচনায় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ভাষা ব্যবহার করেছেন। এই কারণে গ্রন্থটি আকবরের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি; তা গোপন রাখা হয় এবং অবশেষে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে প্রকাশিত হয়। জাহাঙ্গীর নিজে গ্রন্থটির বিষয়বস্তু নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। এমনকি বদাউনী-পরিবারের দাবি যে তাঁরা বইটির অস্তিত্বই জানতেন না, তা জাহাঙ্গীর প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

তবে বাংলার ইতিহাসচর্চায় মুন্তখব-উত-তাওয়ারিখ বিশেষ অবদান রাখেনি। বদাউনী বাংলার জন্য কোনো পৃথক অধ্যায় রাখেননি; সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের মধ্যে তিনি কেবল প্রাসঙ্গিক হলে বাংলার উল্লেখ করেছেন। এর ফলে বাংলা-সংক্রান্ত তথ্য এখানে বিচ্ছিন্ন ও সীমিত।

এই চারটি গ্রন্থ—তারিখ-ই-শাহী, আকবরনামা, তবকাত-ই-আকবরী, এবং মুন্তখব-উত-তাওয়ারিখ—সমষ্টিগতভাবে মধ্যযুগীয় ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে অমূল্য উৎস। প্রথমটি আফগান সুলতানদের ইতিহাসের বিশেষ দালিলিক প্রমাণ, দ্বিতীয়টি এক সাম্রাজ্যবাদী শাসকের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক আদর্শের মহাগ্রন্থ, তৃতীয়টি সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী মুসলিম শাসনের ধারাবাহিক বিবরণ, এবং চতুর্থটি এক সমালোচনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে মুগল সম্রাটের ধর্মীয় নীতি পর্যবেক্ষণ।

ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসগ্রন্থের মধ্যে তারিখ-ই-ফিরিশতা এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। মুহাম্মদ কাসিম হিন্দু শাহ, যিনি ফিরিশতা নামে সমধিক পরিচিত, ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে এই গ্রন্থ রচনা করেন। এর পূর্ণ নাম গুলশান-ই-ইবরাহিমী, কারণ এটি তিনি বিজাপুরের ইবরাহিম আদিল শাহের নামে উৎসর্গ করেছিলেন। শিরোনামের আভিজাত্যই বোঝায়, এটি কেবল তথ্যসংকলন নয়, বরং সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাসের এক সুপরিকল্পিত উপস্থাপন। ফিরিশতা মূলত দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন রাজ্যের ইতিহাস বিস্তৃতভাবে আলোচনা করলেও এর পরিধি সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে বিস্তৃত; আকবরের রাজত্বকালের শেষ পর্যায় পর্যন্ত ঘটনার ধারাবাহিকতা এখানে সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

ফিরিশতা তাঁর রচনায় পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে গভীরভাবে প্রভাবিত হন। বিশেষত নিজামউদ্দীন আহমদের তবকাত-ই-আকবরী ও আবদুল কাদির বদাউনীর মুন্তখব-উত-তাওয়ারিখ—এই দুই গ্রন্থ ছিল তাঁর অন্যতম ভিত্তি। তবে তিনি কেবল পূর্বসূরিদের তথ্য হুবহু গ্রহণ করেননি; বরং প্রামাণ্য দলিল যাচাই ও স্থানীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য স্বচক্ষে বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করেন। এই পর্যবেক্ষণ ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ তাঁর বর্ণনাকে এক বিশেষ বিশ্বাসযোগ্যতা দিয়েছে। সমসাময়িক ঐতিহাসিক সাহিত্যের প্রচলিত ধারা অনুযায়ী তিনি ঘটনাপঞ্জি আকারে রচনা সাজিয়েছেন, কিন্তু তাতে ব্যক্তিগত বিশ্লেষণ ও প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যার ছাপও সুস্পষ্ট।

বাংলার সুলতানি আমলের ইতিহাস পুনর্গঠনের জন্য তারিখ-ই-ফিরিশতা অমূল্য। বাংলাদেশের মাটিতে সুলতানি যুগে কোনো পূর্ণাঙ্গ সমসাময়িক ইতিহাসলেখা আজ অবধি আবিষ্কৃত হয়নি। ফলে এই সময়ের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অনেকাংশই পুনর্গঠিত হয়েছে দিল্লি ও অন্যান্য কেন্দ্রে রচিত ইতিহাসগ্রন্থের উপর নির্ভর করে। যেখানে দিল্লিভিত্তিক লেখকদের গ্রন্থে বাংলার সুলতানদের তথ্য অনুপস্থিত, সেখানে ঐ সময়ের ঘটনাপঞ্জি কার্যত শূন্য রয়ে গেছে। এই প্রেক্ষাপটে ফিরিশতার অবদান অনস্বীকার্য—তিনি দ্বিতীয় ঐতিহাসিক যিনি সুলতানি বাংলার জন্য একটি পৃথক অধ্যায় রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। প্রথম প্রচেষ্টা করেছিলেন নিজামউদ্দীন আহমদ বখশী, যার রচনার উপর ফিরিশতা গভীরভাবে ঋণী। তবে ফিরিশতা কেবল পূর্বসূরির তথ্য পুনর্লিখন করেননি; তিনি কিছু অতিরিক্ত তথ্যও সরবরাহ করেছেন, যা তাঁর ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের ফল। তিনি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আরিফ কান্দাহারির একটি গ্রন্থের উল্লেখ করেন, যদিও আজ সেই গ্রন্থ হারিয়ে গেছে।

ফিরিশতার ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি সমকালীন রাজনৈতিক জটিলতা বোঝার জন্য বিশেষভাবে সহায়ক। দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলির পাশাপাশি তিনি বাংলার ইতিহাসকে ভারতের বৃহত্তর সাম্রাজ্যিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করেছেন। এর ফলে পাঠক বুঝতে পারেন, কীভাবে বাংলা একদিকে স্বাধীন সুলতানি রাজ্য হিসেবে বিকশিত হয়েছে, আবার অপরদিকে দিল্লি ও মুগল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে ক্রমাগত মিথস্ক্রিয়ায় যুক্ত থেকেছে।

দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যযুগীয় ইতিহাসচর্চায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হলো তারিখ-ই-রশিদী—যা রচনা করেন মির্জা হায়দার দুগলত। মির্জা হায়দার ছিলেন মধ্য এশিয়ার প্রখ্যাত দুগলত তুর্কি বংশের সন্তান এবং বাবুরের চাচাত ভাই। ৯০৫ হিজরি (১৪৯৯-১৫০০ খ্রিস্টাব্দে) তাসখন্দে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন সেখানকার গভর্নর, কিন্তু মাত্র নয় বছর বয়সে পিতৃহারা হন মির্জা। এরপর বাবুর তাঁকে নিজের তত্ত্বাবধানে লালনপালন করেন, যা পরবর্তীকালে তাঁর রাজনৈতিক ও সামরিক জীবনের ভিত্তি গঠন করে।

মির্জা হায়দার একজন সফল জেনারেল হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন এবং ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ কনৌজের যুদ্ধে তিনি প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেন। ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মীরের কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তির আমন্ত্রণে তিনি কাশ্মীর উপত্যকা জয় করেন ও সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তবে তাঁর জীবনের অবসান ঘটে করুণ পরিণতিতে—১৫৫১ খ্রিস্টাব্দে ভিরবলে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গেলে স্থানীয় অধিবাসীদের হাতে তিনি নিহত হন।

তারিখ-ই-রশিদী মূলত দুটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্ব লেখা হয় ৯৫১ ও ৯৫২ হিজরিতে (১৫৪৪-১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে), আর দ্বিতীয় পর্ব লেখা হয় ৯৪৮ হিজরিতে (১৫৪১ খ্রিস্টাব্দে)। সময়ক্রম অনুসারে দ্বিতীয় পর্ব আগে রচিত হলেও এতে লেখকের সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। গ্রন্থটি সম্পন্ন হওয়ার পর এটি উৎসর্গ করা হয় কাশগড়ের শাসক আবদুল ফতেহ সুলতান সায়ীদের পুত্র আব্দুর রশিদ খানের নামে, যার নাম থেকেই গ্রন্থটির শিরোনাম তারিখ-ই-রশিদী।

এই গ্রন্থের সূচনা হয় মুগল খাকান তুগলক তিমারের বিবরণ দিয়ে—যিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বৃহৎ অংশজুড়ে রয়েছে মধ্য এশিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাস, যার মধ্যে রয়েছে বাবুর ও হুমায়ুনের জীবন ও কর্মকাণ্ডের বিশদ বিবরণ। বাবুরের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র সম্পর্কে মির্জা হায়দার গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, এবং হুমায়ুনের প্রতি তাঁর অবিচল আনুগত্যও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি হুমায়ুনের ভারতীয় অভিযানের ঘটনাপ্রবাহ এত বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, অন্য কোনো সমসাময়িক বা পরবর্তী ঐতিহাসিক ততটা করেননি। কনৌজের যুদ্ধে কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনীর একটি অংশ তিনি নিজে পরিচালনা করায় যুদ্ধের বিবরণও এসেছে প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষায়, যা এটিকে আরও মূল্যবান করে তোলে।

ভারতের বাইরে কাশ্মীরের ইতিহাসচর্চার প্রসঙ্গ এলে সংস্কৃত ভাষায় রচিত রাজতরঙ্গিণী অপরিহার্যভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাশ্মীরি পণ্ডিত কলহন এই ইতিহাসগ্রন্থ রচনা শুরু করেন। পরে অন্যান্য লেখকেরা তা পরিসমাপ্ত করেন। রাজতরঙ্গিণী মূলত কাশ্মীরের রাজাদের বংশানুক্রমিক ইতিহাস, যা সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডারে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক রচনা হিসেবে বিবেচিত। মির্জা হায়দারের তারিখ-ই-রশিদী ও কলহনের রাজতরঙ্গিণী উভয়ই কাশ্মীরের রাজনৈতিক ইতিহাসের জন্য অপরিহার্য দলিল, যদিও একটির ভাষা ফারসি এবং অপরটির ভাষা সংস্কৃত।

সব মিলিয়ে, তারিখ-ই-ফিরিশতা ও তারিখ-ই-রশিদী—দুটি গ্রন্থই মধ্যযুগীয় ভারত ও মধ্য এশিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। প্রথমটি সমগ্র ভারতবর্ষ, বিশেষত দাক্ষিণাত্য ও বাংলার ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রামাণ্য দলিল; দ্বিতীয়টি মধ্য এশিয়া ও কাশ্মীরের রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে মুগল সাম্রাজ্যের প্রাথমিক যুগের ঘটনাপঞ্জি উপস্থাপন করেছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে। এই দুই গ্রন্থ একত্রে পাঠ করলে বোঝা যায়, কীভাবে আঞ্চলিক ইতিহাস বৃহত্তর সাম্রাজ্যিক প্রেক্ষাপটে মিশে যায়, এবং কীভাবে ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা ও দলিলভিত্তিক ইতিহাস মিলিত হয়ে এক সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক আখ্যান রচনা করে।

বাংলার মুসলিম শাসনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসরচনার ক্ষেত্রে রিয়াজ-উস-সালাতীন এক অনন্য মাইলফলক। ফারসি ভাষায় রচিত এই গ্রন্থই ছিল বাংলার ইতিহাসে প্রথম সুসংহত ও ধারাবাহিক প্রচেষ্টা, যেখানে ১২০৪–০৫ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজীর নদীয়া বিজয় থেকে শুরু করে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ শতাব্দীর ঘটনাপ্রবাহ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। গ্রন্থের কোথাও কোথাও বর্ণনার ফাঁক থাকলেও এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এটি শুধু একটি রাজনৈতিক ইতিহাস নয়, বরং বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরেরও একটি দলিল।

গ্রন্থকার গোলাম হোসেন সলিম ছিলেন জায়েদপুরের সন্তান। জীবনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে তিনি বাংলার মালদহ জেলায় এসে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন এবং এখানেই মুনশি হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তাঁর প্রশাসনিক কর্মজীবনের সূচনা হয় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ‘কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট’ জর্জ উডনীর অধীনে ডাক-মুনশি বা পোস্টমাস্টারের পদে নিযুক্ত হওয়ার মাধ্যমে। ইতিহাসচর্চায় তাঁর দক্ষতা ও আগ্রহের প্রতি আস্থা রেখে উডনী ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে বাংলার মুসলিম শাসনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার জন্য উৎসাহিত করেন। সেই উৎসাহ ও অনুরোধেই সলিম রিয়াজ-উস-সালাতীন রচনায় হাত দেন এবং ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে এর কাজ সমাপ্ত করেন। গ্রন্থের শিরোনাম ‘রিয়াজ-উস-সালাতীন’ সংখ্যাসূচক; এটি ১৭৮৮ সালকে নির্দেশ করে, যা এর সমাপ্তি-সনের প্রতীকও বটে।

গোলাম হোসেন সলিম ছিলেন ইতিহাসের এক নিবেদিত প্রাণ ছাত্র। তিনি সমকালীন ইতিহাসচর্চার পদ্ধতি, উৎসসংগ্রহের নিয়ম এবং আখ্যান রচনার রীতি সম্পর্কে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর গ্রন্থের মুখবন্ধ চারটি পৃথক শাখায় বিভক্ত—প্রথম শাখায় রয়েছে বাংলার সীমানা, ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জনসংখ্যা সম্পর্কে বিবরণ; দ্বিতীয় শাখায় তিনি বাংলার জনগণের উৎপত্তি, জীবনযাত্রা ও আচার-অনুষ্ঠানের কিছু চিত্র অঙ্কন করেছেন; তৃতীয় শাখায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন প্রধান শহরসমূহের বিবরণ; আর চতুর্থ শাখায় সংক্ষেপে বাংলায় হিন্দু শাসনের ইতিহাস উপস্থাপন করেছেন।

গ্রন্থের মূল অংশ তিনি চারটি বড় অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেন। প্রথম তিন অধ্যায়ে ক্রমান্বয়ে বর্ণিত হয়েছে—(১) দিল্লির সুলতান ও তাঁদের নিযুক্ত গভর্নরগণ, (২) বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ এবং (৩) বাংলায় মুগল শাসন। চতুর্থ অধ্যায়কে তিনি দুই খণ্ডে বিভক্ত করেছেন—প্রথম খণ্ডে রয়েছে বাংলায় আগত বিদেশি শক্তিসমূহের বিবরণ, যেমন পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসি প্রভৃতি; আর দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে ইংরেজদের আগমন, বাণিজ্য বিস্তার এবং বাংলায় তাদের শাসন প্রতিষ্ঠার কাহিনী।

গোলাম হোসেন তাঁর ব্যবহৃত উৎসগুলির পূর্ণাঙ্গ তালিকা দেননি, তবে অভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকে জানা যায় যে তিনি ফারসি ভাষায় রচিত বহু সমসাময়িক মানসম্মত ইতিহাসগ্রন্থের সহায়তা নিয়েছিলেন। সুলতানি যুগের ইতিহাস নির্মাণে তিনি ভরসা করেছেন মিনহাজ-ই-সিরাজের তবকাত-ই-নাসিরী, জিয়াউদ্দীন বরনী ও শামস-ই-সিরাজ আফীফের তারিখ-ই-ফিরুজশাহী, এবং ইয়াহিয়া বিন আহমদের তারিখ-ই-মুবারকশাহী প্রভৃতির উপর। আফগান ও মুগল আমলের ইতিহাস নির্মাণে তিনি ব্যবহার করেছেন আব্বাস শেরওয়ানির তারিখ-ই-শাহী, আবুল ফজলের আকবরনামা ও আইন-ই-আকবরী, বদাউনীর মুন্তখব-উত-তাওয়ারিখ, নিজামউদ্দীন বখশীর তবকাত-ই-আকবরী এবং বিজাপুর দরবারে রচিত ফিরিশতার তারিখ-ই-ফিরিশতা। পাশাপাশি তিনি গ্রহণ করেছেন তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী, পাদশাহনামা এবং আলমগীরনামা। নওয়াবি আমলের ইতিহাস রচনায় তিনি সলিমুল্লাহর তারিখ-ই-বাঙ্গালা এবং সৈয়দ গোলাম হোসেন তাবাতাবাইয়ের সিয়ার-উল-মুতাখেরীন ব্যবহার করেছেন। এ ছাড়াও তিনি স্বীকার করেছেন যে, একটি ‘ছোট বই’ এবং হাজী মুহাম্মদ আরিফ কান্দাহারির রচিত আরেকটি গ্রন্থ তাঁর কাজে লেগেছিল—যা দুর্ভাগ্যক্রমে আজ আর পাওয়া যায় না।

গোলাম হোসেন সলিম শুধু গ্রন্থপাঠে সীমাবদ্ধ ছিলেন না। তিনি স্থাপত্যনিদর্শন ও শিলালিপি থেকেও তথ্য সংগ্রহ করেছেন। গৌড় ও পান্ডুয়া—সুলতানি আমলের বাংলার দুই রাজধানী—তিনি নিজে পরিদর্শন করেন। সেখানে মসজিদ, সমাধি ও অন্যান্য স্থাপত্যে সংরক্ষিত শিলালিপির পাঠোদ্ধার করে তা ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত করেন। এই শিলালিপিভিত্তিক তথ্যগ্রহণ তাঁর রচনাকে শুধু ঐতিহাসিকভাবে নয়, প্রত্নতাত্ত্বিকভাবেও সমৃদ্ধ করেছে।

তাঁর এই অনন্য উৎসসংগ্রহ সত্ত্বেও তিনি কিছু সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত ছিলেন না। বিশেষ করে কালানুক্রম নির্দেশনায় তিনি বেশ কিছু ভুল করেছেন। কোনো কোনো মুগল সুবাহদারের শাসনকাল তাঁর বর্ণনায় স্থান পায়নি। আশ্চর্যের বিষয়, বাংলার ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়—আমীর-উল-উমারাহ শায়েস্তা খানের শাসনকাল এবং তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব, বিশেষত ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম বিজয়ের কাহিনী—সলিমের বর্ণনায় প্রায় অনুল্লেখিত রয়ে গেছে। তবে এই ধরনের ত্রুটি সত্ত্বেও রিয়াজ-উস-সালাতীন-এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ। কারণ এটি ছিল বাংলায় মুসলিম শাসনের সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনার প্রথম স্থানীয় প্রচেষ্টা।

গোলাম হোসেন সলিমের এই গ্রন্থ থেকে পরবর্তী ইউরোপীয় ও ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা বিপুলভাবে উপকৃত হয়েছেন। বাংলার প্রথম আধুনিক ঐতিহাসিক হিসেবে পরিচিত ক্যাপ্টেন চার্লস স্টুয়ার্ট তাঁর History of Bengal (১৮১৩) রচনার সময় রিয়াজ-উস-সালাতীন–কে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং এর ঘটনাপ্রবাহকে ভিত্তি করেই নিজের আখ্যান সাজান।

১৭৮৮ সালে রিয়াজ-উস-সালাতীন–এর সমাপ্তির প্রায় তিন দশক পর, ১৮১৭ সালে মালদহ শহরে গোলাম হোসেন সলিমের মৃত্যু হয়। তাঁকে মালদহের চক কোরবান আলী এলাকায় সমাহিত করা হয়। তাঁর সমাধি আজও ইতিহাসপ্রেমীদের জন্য স্মৃতিচিহ্ন।

বাংলার ইতিহাসে এই গ্রন্থের স্থান ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে গেলে বুঝতে হয় যে, সলিম ছিলেন কেবল একজন ইতিহাসলেখক নন—তিনি ছিলেন ঐতিহাসিক, গবেষক, পর্যটক, প্রত্নতাত্ত্বিক এবং আংশিক নৃতত্ত্ববিদ। তাঁর রচনায় রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের পাশাপাশি প্রাকৃতিক ভূগোল, সামাজিক আচরণ, নগরজীবন, বিদেশি আগমন, বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও স্থাপত্যকলার বিবরণ মিলিত হয়েছে এক সুসংবদ্ধ ঐতিহাসিক গাঁথায়।

বাংলার ইতিহাসচর্চার ধারায় রিয়াজ-উস-সালাতীন–এর পরে স্থান পায় দক্ষিণ ভারতের বাহমনী বংশ ও আহমদনগরের নিজাম শাহী বংশের ইতিহাস, যা সাইয়েদ আলী তাবাতাবা রচিত বুরহান-ই-মাসীহ্–এ সংরক্ষিত। যদিও এটি মূলত দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক ইতিহাস, তবুও এর মধ্যে সুলতানি যুগের শেষ পর্যায়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা বাংলা ও দাক্ষিণাত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝার জন্য সহায়ক।

সবশেষে বলা যায়, রিয়াজ-উস-সালাতীন ছাড়া বাংলায় মুসলিম শাসনের ইতিহাস পুনর্গঠন আধুনিক ঐতিহাসিকদের জন্য অনেক কঠিন হয়ে পড়ত। এর সীমাবদ্ধতা স্বীকার করেও একে উপেক্ষা করা যায় না, কারণ এটি শুধু তথ্যসংগ্রহ নয়—এটি ছিল বাংলার নিজস্ব ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতা থেকে নির্মিত এক সুবিন্যস্ত ইতিহাসের প্রথম প্রয়াস। এর মধ্য দিয়ে গোলাম হোসেন সলিম কেবল নিজের সময়ের নয়, পরবর্তী প্রজন্মেরও কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

২। সমসাময়িক সাহিত্য

বাংলার মুসলিম শাসনকালীন ইতিহাস অনুধাবনের ক্ষেত্রে সমসাময়িক সাহিত্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রামাণ্য উৎস। এ সময়ের বহু সাহিত্যকর্মে, প্রত্যক্ষভাবে নয়তো প্রচ্ছন্নভাবে, সমকালীন ইতিহাসের অমূল্য সূত্র সংরক্ষিত আছে। এই সাহিত্যকে সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—ঐতিহাসিক সাহিত্য ও সুফি সাহিত্য। অধিকাংশ রচনাই আরবি ও ফারসি ভাষায় রচিত হলেও, কিছু সংস্কৃত গ্রন্থও এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা যায়, যেগুলিতে মুসলিম শাসনামলের উল্লেখযোগ্য সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা প্রতিফলিত হয়েছে।

ঐতিহাসিক সাহিত্যের ধারায় প্রথমেই উল্লেখযোগ্য আল-সাখাভী রচিত আল-জাউ-উল-লামী গ্রন্থ। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর বিশিষ্ট মুসলিম কবি, পণ্ডিত ও সুলতানদের সম্পর্কে এতে বিশদ বিবরণ রয়েছে। বিশেষত বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ এবং জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ কর্তৃক মক্কা ও মদিনায় প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা, জনহিতকর কর্মকাণ্ড ও দানশীলতার যে চিত্র এখানে অঙ্কিত হয়েছে, তা সমকালীন বাংলার ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের জন্য অমূল্য দলিল। এ ধরনের রচনায় কেবল রাজনৈতিক ঘটনা নয়, মুসলিম শাসকদের মানবিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের প্রতিফলনও স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

ঐতিহাসিক সাহিত্যের আলোচনায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নাম আমীর খসরু। তাঁর সাহিত্যকীর্তি মূলত সুফি আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে যুক্ত হলেও, এর মধ্যে রয়েছে সমকালীন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বহু ইঙ্গিত। আবুল হাসান ইয়ামিন উদ্দিন খসরু (১২৫৩–১৩২৫) ছিলেন মধ্যযুগীয় ভারতের এক বিরল প্রতিভা—একাধারে কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, ভাষা-স্রষ্টা ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের কারিগর। তিনি ছিলেন খ্যাতনামা সুফি সাধক হজরত নিজামুদ্দিন আউলিয়ার আধ্যাত্মিক শিষ্য, এবং আধ্যাত্মিক জগতের পাশাপাশি রাজদরবারেও সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত।

আমীর খসরুর জন্ম হয়েছিল উত্তর ভারতের পাটিয়ালায়। তাঁর পিতা আমীর সাইফ উদ্দিন মাহমুদ ছিলেন তুর্কি বংশোদ্ভূত, আর মাতা ছিলেন রাজপুত কন্যা—এই দুই ভিন্ন সংস্কৃতির মেলবন্ধন তাঁর ব্যক্তিত্ব ও শিল্পরুচিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। অল্প বয়সেই তিনি কবিতার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন; মাত্র আট বছর বয়সে তাঁর প্রথম কবিতা রচিত হয়। শৈশবে তিনি ব্যক্তিগত জীবনে একাধিক গভীর আঘাত সহ্য করেন—দিদার মৃত্যুর পরপরই (যার বয়স ছিল ১১৩ বছর) ১২৯৮ সালে মা ও ভাইয়ের মৃত্যু তাঁকে গভীর শোকে নিমজ্জিত করে। এই সময় সঙ্গীতই ছিল তাঁর প্রধান আশ্রয় ও মানসিক পুনর্জাগরণের পথ।

রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হয় সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবানের সেনাবাহিনীতে যোগদানের মাধ্যমে। শীঘ্রই তাঁর কাব্য ও সঙ্গীত প্রতিভা দিল্লি দরবারে প্রশংসিত হয়। বলবানের পুত্র বুঘরা খান তাঁর গান শুনে এতটাই মুগ্ধ হন যে, তাঁকে বিপুল স্বর্ণমুদ্রায় পুরস্কৃত করেন এবং বাংলার শাসনভার অর্পণ করেন। যদিও খসরু শাসক হিসেবে বাংলায় স্থায়ী হননি, তবুও এই অভিজ্ঞতা তাঁর রচনায় বাংলা ও তৎকালীন পূর্ব ভারতের সাংস্কৃতিক প্রভাব সঞ্চারিত করে।

দিল্লিতে প্রত্যাবর্তনের পর জালালউদ্দিন খিলজি তাঁকে “আমারত” উপাধিতে ভূষিত করেন, এবং তখন থেকেই তিনি ‘আমীর খসরু’ নামে পরিচিতি লাভ করেন। পরবর্তীতে আলাউদ্দিন খিলজি ও তাঁর পুত্রের জন্য তিনি একাধিক কাব্য ও সঙ্গীত রচনা করেন। তাঁর রচনায় কেবল রাজকীয় প্রশস্তিই নয়, যুদ্ধ, প্রেম, আধ্যাত্মিকতা ও মানবজীবনের নানা দিক উঠে এসেছে।

দিল্লির সুলতানরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য একটি নতুন ভাষার প্রয়োজন অনুভব করলে, সেই প্রয়াসে খসরুই মূল কারিগরের ভূমিকা পালন করেন। ফারসি, আরবি, তুর্কি ও সংস্কৃতের সঙ্গে স্থানীয় খারিবলি ভাষাকে মিলিয়ে তিনি যে ভাষা নির্মাণ করেন, সেটিই ক্রমে উর্দু নামে পরিচিত হয়। এর ফলে প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক নতুন ভাষাগত সেতুবন্ধন গড়ে ওঠে।

আমীর খসরু কেবল কবি ও ভাষা-স্রষ্টাই নন—তিনি ছিলেন এক সঙ্গীত উদ্ভাবক। তবলা ও সেতার—হিন্দুস্থানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের দুটি অপরিহার্য বাদ্যযন্ত্র—তাঁর সৃষ্ট বলে প্রচলিত আছে। আরবি ভাষায় “তার” অর্থ ‘ঢোল’ বা ‘ড্রাম’, সেখান থেকে তবলাশব্দের ব্যুৎপত্তি; আর সেতার শব্দটি ফারসি, যার অর্থ ‘তিন তার’। এই দুটি যন্ত্র মধ্যযুগে হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের সুর ও ছন্দকে নতুন মাত্রা দেয়। খসরু কাওয়ালির জনক হিসেবে সুপরিচিত; তাঁর রচিত সুর ও গানের ধারা আজও ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে বহমান। তিনি দক্ষিণ এশিয়ায় গজল সঙ্গীতেরও প্রথম প্রবর্তক, যা পরবর্তীতে এক স্বতন্ত্র শিল্পরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমীর খসরুর সাহিত্য ও সঙ্গীতকীর্তি শুধু নান্দনিকতায় নয়, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর রচনায় তৎকালীন দিল্লি সুলতানদের শাসননীতি, রাজসভা সংস্কৃতি, যুদ্ধ ও কূটনীতি, এবং সমাজজীবনের বহু দিক অঙ্কিত হয়েছে। তাঁর প্রশস্তিমূলক কবিতার মধ্যেও রাজ্যের রাজনৈতিক ভাবধারা ও সমকালীন ইতিহাসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যা ঐতিহাসিক সাহিত্যের অপরিহার্য অংশ।

বাংলার মুসলিম শাসনকালীন সাহিত্য-ইতিহাসে এ ধরনের রচনার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। যেমন, আল-জাউ-উল-লামী কেবল তথ্যভাণ্ডার নয়—এটি মুসলিম শাসকদের জনকল্যাণমূলক ভূমিকার দলিল; আর আমীর খসরুর রচনা মধ্যযুগীয় ভারতীয় সংস্কৃতির বহুস্বরিক প্রতিচ্ছবি। এসব সাহিত্যকর্ম ঐতিহাসিক তথ্যের পাশাপাশি যুগের মানসিকতা, সংস্কৃতির গতিপ্রকৃতি ও ভাষাগত বিবর্তন বোঝার জন্য অপরিহার্য উৎস।

এভাবে সমসাময়িক ঐতিহাসিক সাহিত্য একদিকে আমাদের প্রামাণ্য দলিল সরবরাহ করে, অন্যদিকে যুগের সাহিত্যিক রুচি, আধ্যাত্মিকতা ও নান্দনিক চেতনার প্রতিফলন ঘটায়। এই সূত্রগুলো ছাড়া বাংলার ও উপমহাদেশের মধ্যযুগীয় ইতিহাসের বহু দিকই আজ আমাদের অজানা থেকে যেত।

আমীর খসরুর জীবন ও কর্ম মধ্যযুগীয় ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে এক অনন্য অধ্যায়। তাঁর জীবনকে কালানুক্রমিকভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, প্রতিটি পর্যায়ে তিনি নতুন মাত্রা যোগ করেছেন সাহিত্য, সঙ্গীত ও ভাষার বিকাশে, পাশাপাশি প্রত্যক্ষদর্শীর দৃষ্টিতে সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসকে লিপিবদ্ধ করেছেন।

তিনি ১২৫৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আমীর সাইফ উদ্দিন মাহমুদ ছিলেন তুর্কি বংশোদ্ভূত সেনানায়ক এবং মা ছিলেন রাজপুত বংশের কন্যা। এই পারিবারিক মিশ্র ঐতিহ্যই তাঁকে শৈশব থেকেই এক বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছিল। ১২৬০ খ্রিস্টাব্দে পিতার মৃত্যু হলে মাত্র সাত বছরের খসরু মায়ের সঙ্গে দিল্লি পাড়ি জমান। এই সময় থেকেই তিনি দিল্লির রাজসভা, সামরিক শিবির ও সুফি খানকারের সংস্পর্শে আসতে থাকেন।

১২৭২ খ্রিস্টাব্দে তিনি সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবানের ভাতিজা মালিক ছাজ্জুর সভাকবি হিসেবে নিয়োজিত হন। এখানেই তাঁর কবিতার প্রথম রাজদরবারীয় স্বীকৃতি মেলে। চার বছর পর, ১২৭৬ খ্রিস্টাব্দে, তিনি বলবানের পুত্র বুঘরা খানের সভাকবি হন। এই সময়েই তাঁর রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা তীক্ষ্ণ হতে থাকে। ১২৭৯ সালে তিনি বাসতুল-হায়াত নামক গ্রন্থ রচনা শুরু করেন এবং বাংলায় প্রথম যাত্রা করেন, যা পরবর্তীতে তাঁর রচনায় পূর্ব ভারতের চিত্র অঙ্কনে সহায়ক হয়।

১২৮১ সালে তিনি সুলতান মুহাম্মদের সঙ্গে মুলতান অভিযানে অংশ নেন। পরের বছর, ১২৮৫ খ্রিস্টাব্দে, মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন এবং বন্দি হলেও অলৌকিকভাবে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। এই অভিজ্ঞতা তাঁর কাব্যে যুদ্ধক্ষেত্রের প্রত্যক্ষ বর্ণনা সমৃদ্ধ করে। ১২৮৭ সালে তিনি আমীর আলি হাতিমের সঙ্গে আওধ সফর করেন।

১২৮৮ সালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ কিরান-উস-সাদাইন রচনা সম্পন্ন হয়, যেখানে তিনি বুঘরা খান ও কায়কোবাদের পিতা-পুত্র মিলনকে “দুই তারকার মিলন” হিসেবে রূপকভাবে বর্ণনা করেছেন। ১২৯০ সালে তিনি মিফতাহুল ফুতুহ শেষ করেন, যা মূলত আলাউদ্দিন খিলজির শাসনকালে বিজয় ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের কাব্যিক দলিল। ১২৯৪ সালে ঘিরাতুল কামাল এবং ১২৯৮ সালে খামসা-ই-নিজামী রচনা সম্পন্ন করেন, যা মধ্যযুগীয় ফারসি কাব্যের উচ্চতম শিখরে তাঁর অবস্থান নিশ্চিত করে।

১৩১০ সালে তিনি খাজাইন-উল-ফুতুহ শেষ করেন—এটি আলাউদ্দিন খিলজির সাম্রাজ্য বিস্তার ও সামরিক সাফল্যের কাব্যিক দলিল। ১৩১৫ সালে রচিত দুয়াল রানি খিজার খান তাঁর অন্যতম রোমান্টিক রচনা, যেখানে রাজনীতি ও প্রেমের মেলবন্ধন দেখা যায়। জীবনের শেষ পর্যায়ে, ১৩২১ সালে, তিনি তুঘলকনামা লেখা শুরু করেন, যা গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের শাসনকালের এক মূল্যবান ইতিহাস। ১৩২৫ সালে তাঁর মৃত্যু হয়, কিন্তু তিনি রেখে যান ভাষা, সাহিত্য ও সঙ্গীতের এমন এক উত্তরাধিকার যা আজও প্রাসঙ্গিক।

এই প্রেক্ষাপটে, আমীর খসরুর রাজনৈতিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিলেন বুঘরা খান—বলবনের কনিষ্ঠ পুত্র ও বাংলার স্বাধীন সুলতানি যুগের প্রবর্তক। ১২৮১ থেকে ১২৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি লখনৌতির গভর্নর এবং পরে (১২৮৭–১২৯১) স্বাধীন সুলতান ছিলেন। প্রাথমিকভাবে সামানা ও সোনমের গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত থাকলেও, তুগরল খানের বিদ্রোহ দমনের অভিযানে পিতার সঙ্গে লখনৌতি আসেন। বিদ্রোহ দমনে প্রায় তিন বছর সময় লাগে; তুগরল নিহত হন এবং তাঁর সহযোগীদের ফাঁসি দেওয়া হয়। বিদ্রোহ দমনের পর বলবন তাঁকে লখনৌতির শাসনভার অর্পণ করেন।

যখন মোঙ্গলদের সঙ্গে যুদ্ধে যুবরাজ মুহাম্মদ নিহত হন, তখন বলবন বুঘরা খানকে দিল্লিতে ডেকে এনে সুলতানি দায়িত্ব নিতে বলেন। কিন্তু বুঘরা খান দিল্লির সিংহাসনের পরিবর্তে বাংলার স্বায়ত্তশাসিত শাসনকে বেশি পছন্দ করেন। গোপনে দিল্লি ত্যাগ করে লখনৌতিতে ফিরে যান—যা ছিল তাঁর স্বাধীন নীতি গ্রহণের সূচনা। এদিকে সিংহাসনে কায়খসরু বসেন, এবং তাঁর মৃত্যুর পর ক্ষমতাহীন কায়কোবাদের শাসন শুরু হয়, কার্যত যা নিয়ন্ত্রণ করতেন প্রধানমন্ত্রী নিজামউদ্দিন।

এই সময় পিতা-পুত্র বিরোধ মেটাতে বুঘরা খান দিল্লির পথে যাত্রা করেন। কায়কোবাদও পিতাকে আটকাতে সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। সরযূ নদীর দুই তীরে দুই শিবির স্থাপন হলেও বিনা রক্তপাতেই পিতা-পুত্রের পুনর্মিলন ঘটে। বুঘরা খান পুত্রকে রাজকার্যে সতর্ক ও বিচক্ষণ হতে উপদেশ দেন। এই ঘটনাই খসরুর কিরান-উস-সাদাইন এ কাব্যময় বর্ণনায় অমর হয়ে আছে।

বুগরা খান পরবর্তীতে লখনৌতিতে ফিরে স্বাধীনভাবে শাসন চালান। ১২৯০ সালে দিল্লিতে কায়কোবাদের পতনের পর বলবন বংশ নিশ্চিহ্ন হয়, এবং মর্মাহত বুঘরা খান পুত্র রুকনুদ্দিন কায়কাউসকে সিংহাসন দিয়ে অবসর গ্রহণ করেন। এই সময় থেকেই বাংলা কার্যত স্বাধীন নীতি গ্রহণ করে, যা সুলতানি আমলের ভিত্তি স্থাপন করে। সম্ভবত তিনি দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বাংলার সীমানা সম্প্রসারণ শুরু করেন, যা তাঁর উত্তরসূরিদের আমলেও অব্যাহত থাকে। কায়কাউস তাঁর মুদ্রা ও লিপিতে নিজেকে ‘সুলতান-বিন-সুলতান’ হিসেবে অভিহিত করেন, যা প্রমাণ করে যে বুঘরা খান কেবল গভর্নর নন—তিনি কার্যত একজন স্বাধীন শাসক ছিলেন।

আমীর খসরুর জীবন ও বুঘরা খানের রাজনীতি—দুটোই আমাদের মধ্যযুগীয় ভারত ও বাংলার ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। খসরুর রচনায় যেমন পিতা-পুত্রের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও পুনর্মিলনের বর্ণনা আছে, তেমনই আছে সুলতানি শাসনের নীতি, যুদ্ধ ও কূটনীতির চিত্র। ফলে তাঁর সাহিত্য শুধু নান্দনিকতায় নয়, ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রেও অমূল্য।

বাংলার মধ্যযুগীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বাহর-উল-হায়াত এক অনন্য দলিল, যা শুধু একটি যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থের অনুবাদ নয়—বরং তা ভারতীয় ও ইসলামি আধ্যাত্মিক ধারার এক বিরল মিলনক্ষেত্র। মূলত সংস্কৃত ভাষায় রচিত অমৃতকুণ্ড নামে পরিচিত এই গ্রন্থটি ছিল এক যোগতত্ত্বভিত্তিক আধ্যাত্মিক সাধনার সারসংকলন। বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার কিছু সময় পর, কামরূপের একজন খ্যাতিমান যোগী—যিনি ভোজর ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত—লখনৌতির রাজধানীতে আগমন করেন। উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম শাসক ও আলেম-উলামার সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করা এবং তাঁদের জ্ঞানভান্ডার ও আধ্যাত্মিক ভাবধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হওয়া।

তখন লখনৌতির সুলতান ছিলেন আলী মর্দান খলজী, এবং তাঁর অধীনে কাজীর পদে নিযুক্ত ছিলেন রুকনুদ্দীন সমরকন্দি—যিনি ফারসি ভাষা ও ইসলামি আইনশাস্ত্রে পারদর্শী, একইসঙ্গে সুফি সাধনার সঙ্গেও যুক্ত। ভোজর ব্রাহ্মণ ও কাজীর মধ্যে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল বিস্তৃত—ইসলামের নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর জীবন, তাঁর শিক্ষার মূল দর্শন, তাওহিদ, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন দিক। এই বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক সংলাপ যোগীকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। শেষপর্যন্ত ভোজর ব্রাহ্মণ ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণের পরও তাঁর জ্ঞানপিপাসা থেমে থাকেনি। ইসলামি ফিকহ, হাদিস ও তাফসিরসহ শাস্ত্রসমূহ তিনি এমন দক্ষতায় আয়ত্ত করেন যে, তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে ফতোয়া প্রদানের অনুমতি দেওয়া হয়—যা ছিল এক বিরল সম্মান। এই সময় তিনি কাজী রুকনুদ্দীন সমরকন্দিকে উপহার দেন তাঁর প্রিয় সংস্কৃত গ্রন্থ অমৃতকুণ্ড। গ্রন্থটি পড়ে কাজী বিস্মিত হন এবং উপলব্ধি করেন, যোগশাস্ত্রের এই তত্ত্ব ও অনুশীলন মানুষের আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক উন্নতিতে কতটা কার্যকর হতে পারে।