লিখেছেনঃ মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

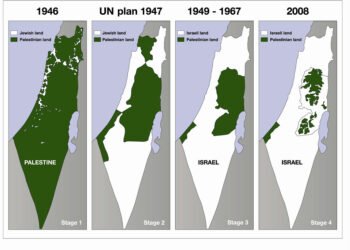

ইসরায়েল —পশ্চিম এশিয়ার একটি রাষ্ট্র, যার ইতিহাস, রাজনীতি, এবং বর্তমান বাস্তবতা মধ্যপ্রাচ্যের জটিল ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। হিব্রু ভাষায় ‘মেদিনাত ইসরায়েল’ এবং আরবি ভাষায় ‘দাউলাত ইস্রা’ঈল’ নামে পরিচিত এই রাষ্ট্রটি ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি এমন এক ভূখণ্ডে অবস্থিত, যাকে ঘিরে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে ধর্মীয়, জাতিগত ও রাজনৈতিক সংঘাত, বিশেষত ইহুদি এবং ফিলিস্তিনিদের মধ্যে।

ভৌগোলিকভাবে ইসরায়েল ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে এবং লোহিত সাগরের উত্তরে বিস্তৃত। উত্তর সীমান্তে লেবানন, উত্তর-পূর্বে সিরিয়া, পূর্বদিকে জর্দান ও ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর, পশ্চিমে গাজা ভূখণ্ড এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে মিশরের সঙ্গে এর স্থলসীমান্ত রয়েছে। তেল আবিব, যদিও আনুষ্ঠানিক রাজধানী নয়, ইসরায়েলের অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত ও বাণিজ্যিক প্রাণকেন্দ্র। দেশটির প্রধান সরকারি দপ্তর, আদালত ও সংসদ অবস্থিত জেরুসালেম শহরে—যেটিকে ইসরায়েল তার “অভেদ্য ও একক রাজধানী” হিসেবে দাবি করে। কিন্তু এই দাবিকে আন্তর্জাতিক মহলের অধিকাংশ দেশ স্বীকৃতি দেয় না এবং তাদের দূতাবাসসমূহ এখনো তেল আবিবেই অবস্থান করছে, যদিও যুক্তরাষ্ট্র, গুয়াতেমালা এবং ইতালির মতো কয়েকটি দেশ এই দাবিকে সমর্থন জানিয়েছে।

রাজনৈতিকভাবে ইসরায়েল একটি সংসদীয় গণতন্ত্র, যার কেন্দ্রে রয়েছে এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা—ক্নেসেত। প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন সরকারের কার্যকর প্রধান। ইসরায়েল নিজেকে একটি “ইহুদিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র” হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে, যা একদিকে ধর্মীয় পরিচয়ের উপর দাঁড়িয়ে, অপরদিকে গণতন্ত্রের সাংবিধানিক কাঠামো বজায় রাখার চেষ্টা করে—এই দ্বৈত বৈশিষ্ট্য নিয়ে দেশটির অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নানা বিতর্ক দেখা দেয়।

আধুনিক ইসরায়েল বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনে এক বিশ্বনেতা রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রতি বছর দেশটি তার জিডিপির প্রায় ৫ শতাংশ গবেষণা ও উন্নয়নে ব্যয় করে, যা বিশ্বের সর্বোচ্চ। প্রতি দশ লক্ষ মানুষের অনুপাতে ইসরায়েলে ৮,৩৪১ জন বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী ও গবেষক রয়েছেন, যা একটি ব্যতিক্রমী পরিসংখ্যান। তথ্য ও প্রযুক্তি রপ্তানি, উচ্চশিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রযুক্তিনির্ভর স্টার্টআপের ঘনত্বের দিক থেকেও ইসরায়েল বিশ্বে অন্যতম শীর্ষে। ব্লুমবার্গ এবং গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্স-এর মতো সূচকে একাধিকবার শীর্ষ দশে স্থান পাওয়া দেশটি জ্ঞানের বিকাশেও ব্যতিক্রমী—উইকিপিডিয়ায় প্রতি দশ লক্ষ নাগরিকের অনুপাতে ইসরায়েলিদের সম্পাদনার সংখ্যা বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ।

বর্তমানে ইসরায়েলে আনুমানিক ৯৩ লক্ষ মানুষের বসবাস, যার মধ্যে প্রায় ৬৭ লক্ষ ইহুদি ও ১৯ লক্ষ আরব, যাঁদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান। এই বৈচিত্র্য সত্ত্বেও, ইসরায়েল হলো বিশ্বের একমাত্র রাষ্ট্র যেখানে ইহুদিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং এই জাতিগোষ্ঠীর জন্য একটি স্বতন্ত্র জাতীয় আবাসভূমি গঠনের লক্ষ্যে এই রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এখানকার জনসংখ্যার শিক্ষাগত মানও উচ্চ; ২৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সী জনগণের মধ্যে প্রায় অর্ধেকেরই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ডিগ্রি রয়েছে, যা বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ।

তবে এই উন্নয়নের ছবি যেমন উজ্জ্বল, তেমনি এর ছায়াপাতও গভীর। ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধের পর থেকে ইসরায়েল ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড—বিশেষ করে পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকার উপর সামরিক দখল বজায় রেখেছে। এই দখল দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিকভাবে নিন্দিত হয়ে আসছে এবং এটি বর্তমান বিশ্বে দীর্ঘতম সামরিক দখলের একটি উদাহরণ হিসেবে পরিগণিত। এই দখলদারিত্বের ফলশ্রুতিতে ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘন, ভূমি দখল, বসতি স্থাপন এবং জাতিসংঘের একাধিক প্রস্তাব লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে।

জাতিসংঘের ১৯২টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ১৬৪টি ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিলেও ২৮টি রাষ্ট্র, যাদের অধিকাংশই মুসলিমপ্রধান, এখনও ইসরায়েলকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নেয়নি। এসব দেশের মতে, ইসরায়েল একটি অবৈধ রাষ্ট্র যা ফিলিস্তিনের মূল ভূখণ্ড দখল করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবু, মিশর (১৯৭৯) ও জর্দান (১৯৯৪) ইসরায়েলের সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করে সম্পর্ক স্বাভাবিক করেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, মরক্কো ও সুদানের সঙ্গে “আব্রাহাম চুক্তি”-এর মাধ্যমে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ফলে মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতি নতুন মোড় নিচ্ছে।

ইসরায়েলকে নিয়ে বিতর্ক কেবল তার ভূখণ্ড বা ইতিহাসেই সীমাবদ্ধ নয়; এর জাতীয় পরিচয়, রাষ্ট্রের চরিত্র এবং মানুষের ন্যায্য অধিকার নিয়েও প্রশ্ন উঠে আসে। ইহুদিদের জন্য একটি নিরাপদ আবাসভূমির প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রটির প্রেক্ষাপটে ফিলিস্তিনিদের বিতাড়ন, নিপীড়ন এবং রাষ্ট্রহীনতা একটি মানবিক সংকট হিসেবে আজও বিদ্যমান। এই দ্বন্দ্ব ও বিভাজনের ইতিহাস একদিকে যেমন ধর্মীয় আবেগে ঘেরা, অন্যদিকে তেমনি জটিল রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বাস্তবতায় আবদ্ধ।

ইসরায়েল তাই এক অদ্ভুত দ্বৈততার প্রতীক—একদিকে প্রযুক্তি, জ্ঞান, উদ্ভাবন ও উন্নয়নের এক চূড়ান্ত রূপ; অন্যদিকে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ, দখল ও মানবিক সংকটের নিত্য সহচর। এই রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে কেবল তার নিজস্ব বিজ্ঞান ও সামরিক কৌশলের উপর নয়, বরং আরও নির্ভর করছে আঞ্চলিক ন্যায়বিচার, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং মানবিকতার ভিত্তিতে টেকসই রাজনৈতিক সমাধান খোঁজার উপর।

ইসরায়েলের শাসনব্যবস্থা ও ফিলিস্তিনিদের ওপর তার দীর্ঘমেয়াদী নীতি নিয়ে আন্তর্জাতিক পরিসরে বহুদিন ধরেই বিতর্ক, সমালোচনা ও উদ্বেগ বিদ্যমান। তবে ২০২১ সালের এপ্রিলে মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ যে রিপোর্টটি প্রকাশ করে, তা এই বিতর্কে এক গভীর ও জোরালো বাঁক নিয়ে আসে। সংস্থাটি তাদের বিশ্লেষণে দাবি করে যে, ইসরায়েল সরকার শুধুমাত্র ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে নিপীড়নমূলক আচরণ করছে না, বরং একটি প্রাতিষ্ঠানিক, পরিকল্পিত ও কাঠামোগত বৈষম্যের মাধ্যমে ইহুদি জনগোষ্ঠীর জন্য রাষ্ট্রটিকে ‘অগ্রাধিকারভিত্তিক’ করে তুলেছে। এই বৈষম্য আইন, রাষ্ট্রীয় নীতি ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের ঘোষণায় এতটাই প্রোথিত যে, তা এককথায় একটি পূর্ণাঙ্গ শাসনতান্ত্রিক দর্শনকেই ধারণ করে।

রিপোর্টে উত্থাপিত প্রধান অভিযোগ হল, ইসরায়েলের রাষ্ট্রনীতির মূলে রয়েছে—“ইহুদিদের কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন রাখা”। জনসংখ্যার অনুপাত, রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ—এই তিনটি স্তম্ভে ইসরায়েলি শাসনযন্ত্র পরিকল্পিতভাবে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, যার মাধ্যমে ফিলিস্তিনিরা দমন ও নিঃশেষিত হয়ে পড়ছে। দখলকৃত পশ্চিম তীর ও গাজা ভূখণ্ডে এই বৈষম্য আরও নগ্ন ও নির্মম। ফিলিস্তিনি বসতি উচ্ছেদ, তাদের ভূমি কেড়ে নিয়ে সেখানে ইহুদি বসতি নির্মাণ, সুউচ্চ সুরক্ষা প্রাচীর নির্মাণ এবং এইভাবে ফিলিস্তিনিদের ছিন্নভিন্ন ছিটমহলে রূপান্তর করে তাদের চলাচল, জীবনধারা ও আত্মপরিচয়কেই সংকুচিত করে দেওয়া হয়েছে। অনেক এলাকায় এমনকি তাদের নাগরিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত রাখা হয়েছে, আর এইসব কার্যকলাপ এমন এক মাত্রায় পৌঁছেছে যেখানে তা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ—বিশেষত জাতিগত বিচ্ছিন্নতাবাদ বা অ্যাপারথেইড-এর স্বরূপ ধারণ করছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ তাদের পর্যবেক্ষণে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে, কীভাবে এই বৈষম্য কেবল ঘটনাচক্রে ঘটে চলেছে এমন নয়, বরং ইসরায়েলি রাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসরায়েলের দখলকৃত অঞ্চলে রাষ্ট্রযন্ত্রের সক্রিয় মদতে আইনত এবং প্রশাসনিকভাবে জারি রয়েছে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে এক পদ্ধতিগত বিভাজন। বসতির অনুমোদন, জমির মালিকানা, চলাচলের স্বাধীনতা, নাগরিক সেবা থেকে শুরু করে নির্বাচনী অধিকার—সবখানেই এই বৈষম্য বিদ্যমান।

এমন অভিযোগ নতুন নয়। ২০১৭ সালেই অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল তাদের এক বিবৃতিতে জানায়, ইসরায়েল ফিলিস্তিনিদের উপরে যে ব্যবস্থা চালু রেখেছে, তা “দীর্ঘস্থায়ী নিপীড়নের এক আধুনিক রূপ।” সেই বিবৃতিতে সংস্থাটি জানায়, পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ইসরায়েল পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুসালেমের হাজার হাজার একর ভূমি দখল করে, সেখানে প্রায় ছয় লক্ষ ইহুদি বসতি স্থাপন করেছে—যা আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে অবৈধ। এইসব বসতি নির্মাণের পাশাপাশি ফিলিস্তিনিদের নিজস্ব ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, জমি দখল করা হয়েছে, এমনকি তাদের জল ও বিদ্যুৎ ব্যবহারের অধিকারও সীমিত করে রাখা হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে ফিলিস্তিনিদের জন্য কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও ধর্মীয় বা পারিবারিক কারণে চলাচল—সবকিছুই হয়ে উঠেছে সীমাহীন কঠিন ও অবরুদ্ধ।

বিশ্লেষকদের মতে, এই অবস্থা কেবলমাত্র একটি রাজনৈতিক সংঘাত নয়, বরং একটি কাঠামোগত বৈষম্যের নিষ্ঠুর রূপ, যা যুগপৎ জাতিগত ও রাষ্ট্রনৈতিক দিক থেকে ফিলিস্তিনিদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক তো বটেই, অনেক ক্ষেত্রেই অধিকারহীন প্রজা করে তোলে। এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাপনার পেছনে আছে এক ঐতিহাসিক ও মতাদর্শগত ধারা—যা ইসরায়েলকে কেবল ইহুদি জনগোষ্ঠীর নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াসে, অন্য জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব, অধিকার ও পরিচয়কে অস্বীকার করেছে।

এইসব বাস্তবতা আজ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে। বিশ্বের নানা প্রান্তে আন্দোলনকারী সংগঠন, বুদ্ধিজীবী, গবেষক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি ক্রমাগত প্রশ্ন তুলছে—একটি রাষ্ট্র যদি ধর্মীয় বা জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে অপর একটি জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করে, তবে সেই রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক পরিচয় বা মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার দাবিটি আদৌ টেকসই থাকে কি না?

ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিন প্রশ্ন তাই কেবল একটি আঞ্চলিক বিরোধ নয়, বরং এটি একটি বৃহত্তর নৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বব্যবস্থার সামনে দাঁড় করানো এক কঠিন পরীক্ষা। যেখানে একদিকে প্রযুক্তি, উন্নয়ন ও উদ্ভাবনের সাফল্য, অন্যদিকে জবরদখল, নিপীড়ন ও জাতিগত বৈষম্যের অভিযোগ—এই দুই বিপরীত স্রোত একসঙ্গে প্রবাহিত হচ্ছে। এই সংঘাতের নিষ্পত্তি কেবল শান্তিচুক্তির মাধ্যমে নয়, বরং ন্যায়বিচারভিত্তিক মানবিক বিবেচনার মাধ্যমেই সম্ভব—এমন প্রত্যাশাই ক্রমবর্ধমান বিশ্বজনমত থেকে উঠে আসছে।

ব্যুৎপত্তি

ইসরায়েল নামটির পেছনে রয়েছে এক দীর্ঘ ও বহুস্তরীয় ইতিহাস, যা ধর্মীয় আখ্যান, ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে এক গভীর পরিচয়ের সন্ধান দেয়। এই নামটির উৎপত্তি, প্রচলন এবং ইতিহাসের প্রাচীনতম সাক্ষ্যগুলি শুধু ধর্মীয় জগতেই নয়, বরং প্রাচীন নিকটপ্রাচ্যের রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতাকেও স্পর্শ করে।

হিব্রু বাইবেল অনুযায়ী, ইসরায়েল নামটি প্রথম দেয়া হয় পিতৃপুরুষ জ্যাকবকে—এক গভীর প্রতীকী মুহূর্তে। বলা হয়, তিনি ঈশ্বরের এক দূতের সঙ্গে সারারাত কুস্তি করেন এবং শেষপর্যন্ত বিজয়ী হন। এই ‘সংগ্রাম’ এবং তার মধ্য দিয়ে আত্মপরিচয়ের এক নবতর রূপ পাওয়ার ফলে ঈশ্বর তাঁকে নাম দেন “יִשְׂרָאֵל” (Yisra’el), যার অর্থ ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে ভিন্ন হতে পারে—‘ঈশ্বর শাসন করেন’, ‘ঈশ্বর রক্ষা করেন’ অথবা সর্বাধিক জনপ্রিয় ব্যাখ্যায়, ‘যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন’। এই নামটি শুধু একটি ব্যক্তির নয়, একটি জনগোষ্ঠীর পরিচয়ে পরিণত হয়—জ্যাকবের সন্তানেরাই পরবর্তীতে ‘ইসরায়েলের সন্তান’ নামে পরিচিতি লাভ করে এবং ইতিহাসে একটি জাতির রূপ পায়।

ধর্মগ্রন্থের বাইরেও, এই নামের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব ১৩ শতকের মিশরীয় মারনেপ্টাহ স্তম্ভে। এটি হল এক রাজকীয় স্মারক পাথর বা স্টেল, যাতে রাজা মারনেপ্টাহের (ফারাও রামেসেস II-এর পুত্র) সামরিক জয়গাথা উৎকীর্ণ হয়েছে। এই স্তম্ভে ‘ইসরায়েল’ নামটি একটি জাতিগত বা গোষ্ঠীগত সমষ্টি হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে, এবং এটি প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে ইসরায়েল শব্দটির প্রথম পরিচিত ব্যবহার হিসেবে চিহ্নিত। এই উল্লেখটি স্বল্প হলেও তা প্রমাণ করে যে ইসরায়েল নামধারী জনগোষ্ঠী তখনকার সময়ে ইতোমধ্যে প্রাচীন কনান বা লেভান্ট অঞ্চলে পরিচিত একটি বাস্তব অস্তিত্ব হিসেবে বিবেচিত ছিল—যা কেবল ধর্মীয় কল্পনা নয়, বরং ইতিহাসের পাতায়ও ছাপ ফেলেছিল।

গবেষকরা এই স্তম্ভে ব্যবহৃত হায়ারোগ্লিফিক রচনার ব্যাকরণ ও গঠন বিশ্লেষণ করে বলেন, ‘ইসরায়েল’ নামটি এখানে একটি জাতি বা জনগোষ্ঠী বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে, কোনও নগর বা শহরের নাম হিসেবে নয়—যা সেই সময়কার মিশরীয় রীতি অনুযায়ী এক অর্থবহ তথ্য। নামটির পাশে যে চিহ্নগুলি ব্যবহৃত হয়েছে, তা থেকে স্পষ্ট হয়, এটি একটি বসতি-নির্ভর রাষ্ট্র ছিল না বরং একটি বিচ্ছিন্ন, আদিবাসী গোত্রের গোষ্ঠী—যাদের সঙ্গে রাজা মারনেপ্টাহের মিশরীয় বাহিনীর সংঘর্ষ হয়েছিল।

ইসরায়েল নামটি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শুধু একটি জনগোষ্ঠী বা জাতির পরিচয় হয়ে ওঠেনি, বরং এটি একটি রাষ্ট্র, এক ধর্মীয় ঐতিহ্য, এমনকি রাজনৈতিক মতাদর্শেরও কেন্দ্রীয় প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। হিব্রু বাইবেলের কাহিনিগুলিতে ইসরায়েল একদিকে যেমন ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত ভূমিতে একটি ধার্মিক জীবনের প্রতীক, অন্যদিকে তেমনই এটি বিপর্যয়, নির্বাসন ও প্রত্যাবর্তনের এক দীর্ঘগল্পও। পরবর্তীকালে ইসরায়েল ও জুডার দুটি পৃথক রাজ্য এই নামের ধারাবাহিক ঐতিহ্য বহন করে, যা আবার ধ্বংস, বিজয় এবং প্রজারূপে পরিবর্তিত হতে হতে দীর্ঘশতক ধরে ইহুদি পরিচয়ের মূল ভিত্তি গঠন করে।

এছাড়াও, হিব্রু নাম “Yisra’el” থেকে গ্রীক ভাষায় এর অনুবাদ করা হয়েছিল সেপ্টুয়াজিন্টে (Septuagint)—যা বাইবেল অনুবাদের প্রথম দিকের গ্রীক প্রচেষ্টা। এই অনুবাদে নামটি “Ισραήλ” (Israēl) রূপে প্রতিস্থাপিত হয়, যা পরবর্তীতে খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বেও প্রবেশ করে এবং আজও বিশ্বজুড়ে এক ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে।

এইভাবে, ইসরায়েল নামটির মধ্যে নিহিত রয়েছে ধর্মীয় তাত্পর্য, প্রত্নতাত্ত্বিক সত্যতা এবং রাজনৈতিক বাস্তবতার এক আন্তঃসম্পর্ক। মারনেপ্টাহ স্তম্ভের একটিমাত্র হায়ারোগ্লিফিক উল্লেখ আমাদের নিয়ে যায় সেই প্রাচীন কালে, যেখানে ইতিহাস, মিথ, বিশ্বাস এবং পরিচয়ের বীজ একসঙ্গে গাঁথা ছিল। এই নামটি কেবল এক পুরাতন শব্দ নয়, বরং এক ধারাবাহিক সভ্যতার বহমান প্রতিচ্ছবি—যা আজও রাজনীতি, ধর্ম এবং ইতিহাসের পরিসরে তর্ক-বিতর্ক ও প্রজ্ঞার কেন্দ্রে বিরাজ করছে।

ইসরায়েলের ইতিহাস

ইসরায়েলের ইতিহাস বলতে আমরা মূলত যে ভৌগোলিক অঞ্চলকে বুঝি, তা আজকের আধুনিক ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের পরিসীমার মধ্যেই অবস্থিত। এই অঞ্চলটি বহু প্রাচীনকাল থেকেই বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দক্ষিণাংশে অবস্থিত এই ভূমিটি প্রাচীন কালে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল—কেনান, ফিলিস্তিন, পবিত্র ভূমি বা হোলি ল্যান্ড ইত্যাদি। ইতিহাসের নানা বাঁকে এই ভূমি শুধু রাজনৈতিক দখল ও শাসনের পট পরিবর্তনের সাক্ষীই নয়, বরং বহু ধর্মীয় বিশ্বাস ও জাতিসত্তার উৎপত্তি ও সংঘাতের কাহিনির নীরব ধারকও বটে।

মানব সভ্যতার বিবর্তনের এক প্রাচীন করিডোর হিসেবে এই অঞ্চলটি আফ্রিকা থেকে মানব সম্প্রসারণের এক গুরুত্বপূর্ণ সেতু ছিল। আনুমানিক ১০ হাজার খ্রিস্টপূর্বে নটুফীয় সংস্কৃতির আবির্ভাব এখানকার প্রাগৈতিহাসিক সাংস্কৃতিক বিকাশের অন্যতম সাক্ষ্য। পরে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে ক্যানানীয় সভ্যতার উত্থানের মধ্য দিয়ে এই অঞ্চল ব্রোঞ্জ যুগে প্রবেশ করে। এরপর থেকে ব্রোঞ্জ যুগের শেষদিকে এটি মিশরের প্রভাবাধীন অঞ্চলে পরিণত হয়। লৌহ যুগে এখানেই গড়ে ওঠে প্রাচীন ইসরায়েল ও যিহূদা রাজ্য—যা কেবল রাজনৈতিক পরিসরই নয়, বরং ইহুদি জাতিসত্তার এবং ইব্রাহিমীয় ধর্মীয় ঐতিহ্যের এক গঠনতান্ত্রিক সূচনা ঘটায়।

ইহুদি ধর্মের পাশাপাশি এই ভূমি ছিল শমরীয় ধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম, ইসলাম, দ্রুজ, বাহাই এবং আরও অনেক ক্ষুদ্র ধর্মীয় গোষ্ঠীর জন্মস্থান ও বিকাশের ক্ষেত্র। এই ধর্মীয় বৈচিত্র্য একদিকে যেমন সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যের প্রতীক, অন্যদিকে তেমনই বহুবিধ দখল, নির্যাতন ও পালাবদলের কারণেও পরিণত হয়।

খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই অঞ্চলকে ঘিরে বারবার ক্ষমতার পালাবদল ঘটে। প্রথমে আসে আসিরীয় সাম্রাজ্য, পরে ব্যাবিলনীয়রা। ব্যাবিলনীয়দের হাতে যিহূদা রাজ্যের পতনের মাধ্যমে প্রথম ইহুদি নির্বাসনের সূচনা হয়। এরপর হাখমানেশি পার্সিয়ান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এই অঞ্চল, যেখানে পার্সীয়রা ইহুদিদের জেরুসালেমে ফিরে গিয়ে মন্দির পুনর্নির্মাণের অনুমতি দেয়। এই ঘটনা ইহুদি ইতিহাসে দ্বিতীয় মন্দির যুগের সূচনা হিসেবে চিহ্নিত।

হেলেনিস্টিক যুগে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট-এর মৃত্যুর পরে টলেমীয় এবং সেলেউসিড বংশ এই অঞ্চলের ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে। এই সময় ইহুদিদের উপর গ্রিকীকরণের চাপ বাড়ে, যার প্রতিক্রিয়ায় গড়ে ওঠে মাকাবীয় বিদ্রোহ এবং এর ফলশ্রুতিতে হাসমোনীয় রাজবংশের সূচনা ঘটে। শতবর্ষের কিছু কম সময় এই রাজ্য স্বাধীনতা ভোগ করলেও পরবর্তীতে রোমান প্রজাতন্ত্র অঞ্চলটি দখল করে নেয় এবং ধীরে ধীরে এটি রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

রোমান শাসনকালেই ইহুদি-রোমান যুদ্ধসমূহ সংঘটিত হয় (৬৬-১৩৫ খ্রিস্টাব্দ), যার ফলে বিপুলসংখ্যক ইহুদি নিহত, নির্বাসিত বা দাসত্বে বিক্রীত হন। দ্বিতীয় মন্দির ধ্বংস হয় ৭০ খ্রিস্টাব্দে এবং ইহুদি পরিচয় এক ভিন্ন পর্বে প্রবেশ করে—বিচ্ছিন্ন ও প্রবাসী জাতি হিসেবে। এই ধ্বংসের পরিণতিতে ইহুদিরা কেবল ভূখণ্ড হারায়নি, হারিয়েছে আত্মপরিচয়ের একটি নিগূঢ় ভরকেন্দ্রও।

চতুর্থ শতকের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলে জেরুসালেম ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল খ্রিস্টীয় তীর্থভূমিতে পরিণত হয়। যদিও এই পরিবর্তন ইহুদিদের জন্য এক নতুন রূপে নিপীড়নের সূচনা করে, যেখানে তারা রাজনৈতিক ও ধর্মীয়ভাবে প্রান্তিক হয়ে পড়ে। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে আরবদের উত্থানের ফলে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল বাইজেন্টাইনদের হাতছাড়া হয়ে যায়। ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম সেনাপতি খালিদ ইবনে ওয়ালিদের নেতৃত্বে জেরুসালেম বিজিত হয় এবং ইসলামি শাসনের সূচনা ঘটে। এই সময় পবিত্র ভূমির চেহারা আবারও পাল্টে যায়। জেরুসালেমে গড়ে ওঠে আল-আকসা মসজিদ ও কুব্বাত আস-সাখরা, যা পরবর্তীতে মুসলিমদের তৃতীয় সর্বোচ্চ পবিত্র স্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১১ থেকে ১৩ শতকের মধ্যকার সময় ছিল ক্রুসেডের যুগ। ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের নেতৃত্বে ক্রুসেডার বাহিনী একাধিকবার জেরুসালেম দখল করে এবং মুসলিমদের সাথে রক্তক্ষয়ী সংঘাতে লিপ্ত হয়। পাল্টাপাল্টি দখলের এই সংঘর্ষ অনেক সময় স্থানীয় জনসাধারণের ওপর চূড়ান্ত নিপীড়ন ডেকে আনে। পরে সালাহউদ্দিন আইয়ুবি এই অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেন। ১৩ শতকে যখন মঙ্গোল আক্রমণ সংঘটিত হয়, তখন মিশরের মামলুক সালতানাত প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং এই অঞ্চল রক্ষা পায়। এরপর প্রায় আড়াই শতাব্দী ধরে এই ভূমি মামলুক শাসনের অধীনে ছিল, যতক্ষণ না অটোমান তুর্কিরা ১৬শ শতকে পুরো লেভান্ট দখল করে নেয়।

১৬ থেকে ২০ শতকের শুরু পর্যন্ত এই অঞ্চল অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে একটি প্রাদেশিক ইউনিট হিসেবে পরিচালিত হয়। যদিও রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীলতা ছিল, তবে এই সময়ে ইহুদিদের সংখ্যা এই অঞ্চলে তুলনামূলকভাবে ছিল কম। তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল ইউরোপ, মধ্য এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার নানা প্রান্তে।

১৯শ শতকের শেষভাগে ইউরোপীয় প্রেক্ষাপটে ইহুদি জাতীয়তাবাদ, তথা জায়নবাদ, এক নতুন রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ক্রমবর্ধমান ইহুদি-বিদ্বেষ, রাশিয়ায় পোগ্রোম এবং ইউরোপজুড়ে জাতীয়তাবাদী জোয়ারের প্রেক্ষাপটে জায়নবাদ দাবি তোলে—ইহুদিদের জন্য একটি স্বতন্ত্র, নিরাপদ জাতীয় আবাসভূমির। এই দাবির কেন্দ্রে ছিল প্যালেস্টাইন। হিব্রু ভাষায় এই প্রত্যাবর্তনকে বলা হয় ‘আলিয়াহ’—যার অর্থ, স্বর্গের দিকে আরোহণ, কিংবা আধ্যাত্মিক ও জাতীয় পুনরুত্থান।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ব্রিটেন ফিলিস্তিন অঞ্চলকে ‘ম্যান্ডেট’ শাসনাধীন করে তোলে। ১৯১৭ সালে জারি করা হয় ‘ব্যালফোর ঘোষণা’, যেখানে ব্রিটিশ সরকার প্রথমবারের মতো ইহুদি জাতির জন্য একটি ‘জাতীয় আবাসভূমি’ প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেয়। এই ঘোষণার মধ্য দিয়েই আরবদের সঙ্গে ইউরোপীয় শক্তির বিরোধ গড়ে উঠতে থাকে। আরব জাতীয়তাবাদীরা মনে করে, ব্রিটিশরা তাদের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে এবং ইহুদি অভিবাসনের মাধ্যমে আরব ভূখণ্ডকে ধীরে ধীরে দখল করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

ম্যান্ডেট শাসনকাল জুড়ে ইহুদি অভিবাসনের হার বাড়তে থাকে, বিশেষ করে নাৎসি জার্মানির উত্থানের পর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ও পরে লক্ষ লক্ষ ইহুদি ইউরোপ থেকে পালিয়ে ফিলিস্তিনে আশ্রয় নিতে থাকে। এর ফলে আরব-ইহুদি বিরোধ আরও তীব্র হয় এবং উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ, দাঙ্গা ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ব্যাপক আকার ধারণ করে। ব্রিটিশরা এই উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয় এবং ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘ ফিলিস্তিনকে দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করার প্রস্তাব দেয়—একটি ইহুদি রাষ্ট্র ও একটি আরব রাষ্ট্র। ইহুদিরা এই পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও আরবরা প্রত্যাখ্যান করে।

১৯৪৮ সালের ১৪ মে ইসরায়েল রাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হয়। তার পরদিনই মিশর, সিরিয়া, জর্দান, লেবানন ও ইরাকের সামরিক বাহিনী ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। এই আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের ফলে প্রায় সাত লক্ষ ফিলিস্তিনি তাদের ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত হন—এক ঐতিহাসিক মানবিক সংকট, যা ‘নাকবা’ (বিপর্যয়) নামে পরিচিত। একদিকে যেমন ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠিত হয়, অন্যদিকে তেমনই একটি জাতি নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদিত হয়ে উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে।

পরবর্তী কয়েক দশকে মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্র বহুবার রক্তাক্ত সংঘর্ষের মাধ্যমে পাল্টে যায়। ১৯৫৬, ১৯৬৭, ১৯৭৩—প্রতিটি যুদ্ধে ইসরায়েল একেকবার করে জয়লাভ করে এবং আরও ভূখণ্ড দখল করে ফেলে—বিশেষ করে পশ্চিম তীর, গাজা, পূর্ব জেরুসালেম ও গোলান মালভূমি। ১৯৭৯ সালে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির মাধ্যমে মিশর ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেয় এবং সীমানা সংক্রান্ত একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এরপর ১৯৯৩ সালে ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা (পিএলও)-র সাথে ওসলো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার মাধ্যমে ফিলিস্তিনি জাতীয় কর্তৃপক্ষ গঠিত হয় এবং পশ্চিম তীর ও গাজার কিছু অংশে স্বশাসনের সূচনা ঘটে। ১৯৯৪ সালে জর্ডানের সঙ্গে দ্বিতীয় শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

তবে এই শান্তির প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত একটি স্থায়ী নিষ্পত্তি এনে দিতে পারেনি। একদিকে ইসরায়েলের বসতি সম্প্রসারণ, অন্যদিকে ফিলিস্তিনের ভেতরে রাজনৈতিক বিভাজন, হামাসের উত্থান, গাজা অবরোধ, রকেট হামলা ও সামরিক অভিযানের সমান্তরালে, বহু অসামরিক মানুষ প্রতিনিয়ত সহিংসতার বলি হয়ে চলেছে। ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু সমস্যা আজও অনিশ্চিত, এবং অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ ক্রমশ আরও গভীর হয়ে উঠছে।

ইসরায়েলের ইতিহাস তাই কেবল একটি রাষ্ট্র গঠনের ইতিহাস নয়; এটি আত্মপরিচয়, ধর্মীয় উত্তরাধিকার, জাতিগত অধিকার ও ভূরাজনৈতিক কৌশলের এক জটিল কাহিনি। এখানে বারবার ঘুরে ফিরে আসে একটিই প্রশ্ন—কোন ভূমিকে কারা নিজের বলে দাবি করবে, কোন ইতিহাস হবে বৈধ, আর কোন স্মৃতি চাপা পড়বে অস্ত্রের জোরে। আজকের দিনে দাঁড়িয়েও এই প্রশ্নগুলির জবাব অসম্পূর্ণ, অথচ এই অসম্পূর্ণতাই সম্ভবত ইতিহাসের সবচেয়ে স্থায়ী উত্তর।

প্রাগৈতিহাসিক কাল

ইসরায়েলের ইতিহাসের সূচনা কেবল লিখিত রেকর্ড কিংবা ধর্মীয় কাহিনিতে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এই অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আমাদের মানবজাতির আদিযুগের কথাও বলে। আধুনিক ইসরায়েলের উত্তরাংশ, বিশেষ করে গালীল সাগরের সন্নিকটে অবস্থিত উবেদিয়া নামক স্থানে আজ থেকে প্রায় ১৫ লক্ষ বছর আগে প্রাচীন মানুষের বসবাসের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এই আবিষ্কারটি পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্য সংযোজন, কারণ এটি আফ্রিকার বাইরের অঞ্চলে মানুষের প্রাচীনতম অস্তিত্বের অন্যতম প্রমাণ বহন করে। এখানকার আবিষ্কৃত ফ্লিন্ট টুল বা পাথরের তৈরি হস্তনির্মিত অস্ত্রশস্ত্র আদিম প্রযুক্তির এক সুস্পষ্ট চিহ্ন, যাকে একিলীয় প্রযুক্তি নামে অভিহিত করা হয়। এই প্রযুক্তি প্রায় ১৪ লক্ষ বছর পূর্বে ব্যবহৃত হতো এবং ধারণা করা হয়, বাইজাত রুহামা গ্রুপ এবং গেসের নোট ইয়াকভ গ্রুপ নামক প্রাচীন মানবগোষ্ঠী এই পদ্ধতির ব্যবহার করত।

প্রাক-মানব ইতিহাসের যে স্তরগুলি এতদিন পর্যন্ত মূলত আফ্রিকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল বলে ভাবা হতো, আজ প্রত্নতত্ত্ব সেই ধারণায় প্রশ্ন তুলছে। ইসরায়েলের ভূখণ্ড আজ সেইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সাহায্য করছে। কার্মেল পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত এল-তাবুন ও এস-স্খুল গুহায় নিয়ান্ডারথাল ও আধুনিক মানবজাতির দেহাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এইসব গুহার স্তরে স্তরে পাথর, হাড় এবং নানা জৈব উপাদান বিশ্লেষণ করে গবেষকরা অনুমান করেন যে এই অঞ্চলটি প্রায় ছয় লক্ষ বছরের মানব-চিহ্ন ধারণ করে আছে। এই স্ট্রেটিগ্রাফি রেকর্ডগুলি আমাদের জানায় কীভাবে এক ধাপে ধাপে মানব বিবর্তন, পরিবেশ পরিবর্তন ও সাংস্কৃতিক অভিযোজন ঘটেছে।

এই এলাকা কেবল প্রাণীবিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রেই নয়, বরং মানব সভ্যতার বিকাশের গতিপথ অনুধাবনের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেসেম ও ম্যানট গুহা এই পর্বতশ্রেণির অন্তর্গত আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক এলাকা। এখানে যে ধরনের পাথর-প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে, তা আমাদের জানায় মানুষের চিন্তাশক্তির ক্রমোন্নয়ন, পশুশিকার কৌশল, খাদ্য সংরক্ষণ এবং সামাজিক বিন্যাস সম্পর্কে।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, আফ্রিকার বাইরে সবচেয়ে প্রাচীন শারীরিকভাবে আধুনিক মানুষের জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে ইসরায়েলের উত্তর অংশে স্খুল ও কাফেজ অঞ্চলে। এই হোমিনিডস জাতির অস্তিত্ব প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার বছর আগেকার। এরা তথাকথিত ‘আধুনিক মানুষ’-এর শারীরিক গঠন ও আচরণে অনেকাংশে অনুরূপ ছিল। এই নিদর্শনগুলি একদিকে যেমন আমাদের ‘আউট অফ আফ্রিকা’ থিওরির একটি বিকল্প পথ নির্দেশ করে, তেমনি মধ্যপ্রাচ্যের এই অঞ্চলটির একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট হিসেবেও চিহ্নিত করে।

মানব ইতিহাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক হলো আনুমানিক ১০ হাজার খ্রিস্টপূর্বে নটিফীয় সংস্কৃতির উত্থান। এই সংস্কৃতি কৃষির প্রাথমিক রূপ, প্রাণীর আংশিক গৃহপালন এবং স্থায়ী বসবাসের সূচনা ঘটায়। শিকারজীবী গোষ্ঠী থেকে একটি আধা-নগরায়িত জীবনের দিকে মানুষের অভিসার শুরু হয় এই সময়েই। নটিফীয়রা প্রথমবারের মতো মৃতদেহ কবর দেওয়ার নিয়ম প্রবর্তন করে, যা সামাজিক ও ধর্মীয় আচরণবিধির প্রাথমিক গঠন নির্দেশ করে। এদের বাসগৃহ, শস্য সংরক্ষণের কৌশল এবং খাদ্য সংগ্রহের পদ্ধতি আমাদের জানায় কৃষির পূর্ববর্তী সাংস্কৃতিক অভিযোজন সম্পর্কে।

এইসমস্ত নিদর্শন একত্রে বিবেচনা করলে বোঝা যায়, আজকের ইসরায়েল রাষ্ট্র যে ভূমিতে অবস্থিত, তা শুধু ধর্মীয় ইতিহাসের নয়, মানব সভ্যতার আদিম উত্তরণের ইতিহাসেরও এক মৌলিক প্রেক্ষাপট। এই অঞ্চলটি যুগ যুগ ধরে মানুষের অভিযোজন, সংগ্রাম ও সংস্কৃতির লালনভূমি ছিল। আধুনিক প্রত্নতত্ত্ব, জীবাশ্মবিদ্যা, এবং স্ট্রেটিগ্রাফিক বিশ্লেষণ একযোগে আমাদের নিয়ে যায় এক মহাকালের দরজায়—যেখানে ইসরায়েল নামক ভৌগোলিক পরিসীমা শুধুমাত্র একটি জাতির রাজনৈতিক আত্মপরিচয়ের ভিত্তি নয়, বরং মানব জাতির বহু সহস্র বছরের বিবর্তনের অমলিন উপাখ্যান।

ক্যানান

প্রাচীন লেভান্ত অঞ্চলের ইতিহাসে ক্যানানীয় সভ্যতা এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে এসেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা যায়, মধ্য ব্রোঞ্জ যুগে (আনুমানিক ২১০০ থেকে ১৫৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) ক্যানানীয়রা বর্তমান ইসরায়েল, পশ্চিম তীর এবং দক্ষিণ লেবাননের বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে বসবাস করত। তাদের বসতি ছিল শহরকেন্দ্রিক, এবং এই শহরগুলি ছিল নিজ নিজ স্বাধীন অথবা আধা-স্বাধীন রাজ্য কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত। এই নগররাষ্ট্রগুলোতে স্থানীয় রাজা অথবা শাসকগণ শাসন করতেন এবং প্রাচীন লিপিতে পাওয়া কিছু মিশরীয়, হিট্টিত এবং আকাদীয় চিঠিপত্র থেকে এই ধরণের প্রশাসনিক কাঠামোর অস্তিত্বের তথ্য মেলে।

শহরগুলোর চারপাশে প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে নির্মিত হত পাথরের শক্ত প্রাচীর। কালক্রমে এইসব শহরের ধ্বংসাবশেষ ও পরবর্তী নির্মাণের স্তরাবলি একত্রিত হয়ে ঢিবিতে পরিণত হয়, যাকে আধুনিক প্রত্নতত্ত্বে বলা হয় ‘টেল’ (Tell)। টেল হাজর, টেল মেগিদো, টেল বেইত শান ইত্যাদি স্থানে খননকার্যে আবিষ্কৃত হয়েছে ক্যানানীয়দের এই প্রতিরক্ষা কাঠামো, বাসগৃহ, মন্দির, সমাধি ও দৈনন্দিন ব্যবহারের বহু বস্তু। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল বহুদেবতাবাদী, এবং তারা স্থানীয় দেবদেবী যেমন এল, আসিরা, বাল এবং আনাতের উপাসনা করত। এই দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া ও উৎসব পালন ছিল ক্যানানীয় সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

মধ্য লৌহ যুগের শেষদিকে ক্যানানীয়দের একাংশ মিশরের নীল বদ্বীপ এলাকায় বসতি স্থাপন করে। এই অভিবাসনের সূত্রে ক্যানান এবং মিশরের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিশেষ করে হাইকসোস নামক একটি গোষ্ঠী, যাদের ক্যানানীয় অথবা এশীয় উৎসের বলে মনে করা হয়, তারা খ্রিষ্টপূর্ব ১৬ শতকের দিকে মিশরের উত্তরাংশে (নিচ মিশর) শাসনক্ষমতা অর্জন করে এবং দীর্ঘ সময় ধরে মিশরের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। হাইকসোসরা ঘোড়ার গাড়ি, নতুন ধরণের অস্ত্র ও সামরিক কৌশল মিশরে নিয়ে আসে, যা পরবর্তী মিশরীয় সামরিক কৌশলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে এই বিদেশী শাসকদের প্রতি স্থানীয় মিশরীয়দের অসন্তোষ জন্মায় এবং অবশেষে ফারাও কামোস ও তার পুত্র আহমোস-এর নেতৃত্বে মিশরীয়রা হাইকসোসদের পরাজিত করে এবং তাদের বিতাড়িত করে।

এরপর শুরু হয় মিশরের নব্য সাম্রাজ্য যুগ, যা খ্রিষ্টপূর্ব ১৫৫০ থেকে ১২০০ অব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সময় মিশরীয় সাম্রাজ্য ক্যানানের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং অঞ্চলটিকে একটি উপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসে। গাজা শহরকে প্রশাসনিক কেন্দ্র করে মিশর ক্যানান অঞ্চল শাসন করত এবং স্থানীয় রাজারা মিশরীয় ফারাওদের প্রভুত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ক্যানানে স্থাপিত মিশরীয় দুর্গ ও প্রশাসনিক কার্যালয় সেই মিশরীয় কর্তৃত্বের প্রতিচ্ছবি। খ্রিষ্টপূর্ব ১৪৫৭ অব্দে, মিশরীয় ফারাও থুতমোস তৃতীয় ক্যানানের মেগিদো শহরে অনুষ্ঠিত বিখ্যাত যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন। কাদেশের রাজা সহ একাধিক ক্যানানীয় শাসক বিদ্রোহ করে বসেছিল; এই বিদ্রোহ থামিয়ে থুতমোস তৃতীয় মিশরীয় কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। মেগিদোর যুদ্ধকে প্রাচীন ইতিহাসের অন্যতম প্রামাণ্য সামরিক অভিযান হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

তবে শেষ ব্রোঞ্জ যুগে (খ্রিষ্টপূর্ব ১৩০০–১২০০) মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে এক গভীর রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটের সূচনা ঘটে। বহু সভ্যতা—বিশেষত মিশরীয়, হিট্টিত, মাইসেনীয়—এই সময়ে দুর্বল হয়ে পড়ে বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এর অন্যতম কারণ হিসেবে আবহাওয়া পরিবর্তন, দুর্ভিক্ষ, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, পরস্পরবিরোধী যুদ্ধ এবং সমুদ্র থেকে আগত অভিবাসীদের আগমনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ক্যানানের শহরগুলিও এই সংকট থেকে মুক্ত ছিল না। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা যায়, হাজর, মেগিদো, বেইত শান, এক্রন, ইসদুদ এবং আস্কালনের মতো ক্যানানীয় নগরগুলি হয় সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে অথবা তাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। আগুনে পোড়া স্থাপত্যাবশেষ, ভাঙা মূর্তি এবং ধ্বংসস্তূপের স্তর থেকে বোঝা যায় এক মারাত্মক রাজনৈতিক বিপর্যয় এই অঞ্চলজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল।

এই সময়ই উদিত হয় দুইটি নতুন জনসমষ্টি—যারা ক্যানান ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এক নতুন যুগের সূচনা ঘটায়। এদের মধ্যে একটি দলকে বলা হয় ‘সমুদ্রজাত মানুষ’ বা ‘সী পিপলস’—যাদের মধ্যে পলেষ্টীয়রা (Philistines) অন্যতম। তারা সম্ভবত এজিয়ান দ্বীপপুঞ্জ কিংবা মাইসেনীয় সভ্যতার উত্তরাধিকারী ছিল এবং ব্রোঞ্জ যুগের শেষ পর্যায়ে পূর্ব ভূমধ্যসাগরের উপকূলে এসে বসতি স্থাপন করে। পলেষ্টীয়রা ক্যানানের দক্ষিণাঞ্চলে আশদোদ, আশকেলন, গাজা, গাথ এবং এক্রন শহরগুলি গড়ে তোলে—যা পরে পঞ্চনগর রাষ্ট্র (Pentapolis) হিসেবে পরিচিত হয়। তাদের সমাজে ছিল উন্নত ধাতুবিদ্যা, বৃহৎ স্থাপত্য এবং ক্রীড়ার ঐতিহ্য।

অন্যদিকে আরেকটি দল ধীরে ধীরে ক্যানানের পার্বত্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে—যাদের প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ধর্মীয় পরিচিতি থেকে ‘ইস্রায়েলীয়’ নামে অভিহিত করা হয়। এই জনগোষ্ঠী ক্যানানীয় সভ্যতার পরবর্তী উত্তরসূরী হলেও তারা ভিন্ন একটি ধর্মীয় ও সামাজিক পরিচয় গঠন করে। পাহাড়ি এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছোট ছোট কৃষিভিত্তিক গ্রামে বসবাস শুরু করে তারা। এদের সমাজ কাঠামো ছিল অপেক্ষাকৃত সরল এবং কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা তখনও গড়ে ওঠেনি। প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়, এই সমাজ ধাপে ধাপে পশুপালন, কৃষিকাজ ও সাম্প্রদায়িক উপাসনার মধ্য দিয়ে একটি পৃথক সংস্কৃতি গঠন করতে থাকে।

এইভাবে ব্রোঞ্জ যুগের পতনের মাধ্যমে একটি নতুন লৌহ যুগের সূচনা ঘটে—যেখানে ক্যানানীয়, মিশরীয়, পলেষ্টীয় এবং ইস্রায়েলীয়দের সংঘর্ষ, সহাবস্থান ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মধ্য দিয়ে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ইতিহাস এক নতুন গতিপথে প্রবেশ করে। ক্যানানের ভূখণ্ড, যা এতদিন ধরে বিভিন্ন সাম্রাজ্যের করায়ত্ত ছিল, এখন একাধিক জাতিগোষ্ঠীর বাস্তুভূমিতে পরিণত হয়। তাদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা, ধর্মীয় বিশ্বাস, বর্ণমালা ও প্রশাসনিক অভ্যাস আগামী শতকগুলিতে পশ্চিম এশিয়ার রাজনীতি, ধর্ম এবং সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে।

এই ইতিহাস কেবল একটি অঞ্চলভিত্তিক বিবরণ নয়, বরং মানব সভ্যতার ধারাবাহিক বিবর্তনের একটি শক্তিশালী পাঠ। ক্যানানীয় সভ্যতার উত্থান, মিশরীয় সাম্রাজ্যের আধিপত্য, হাইকসোসদের শাসন, পলেষ্টীয় আগমন এবং ইস্রায়েলীয় সম্প্রদায়ের বিকাশ—সবকিছু মিলিয়ে এটি এক জটিল অথচ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ প্রেক্ষাপট, যা আমাদের আজকের বিশ্ব ইতিহাস বুঝতে অনন্যভাবে সাহায্য করে।

প্রাচীন ইসরায়েল ও যিহুদা

প্রাচীন ইসরায়েলীয়দের ইতিহাস প্রথম লৌহ যুগে গড়ে ওঠা এক বিস্তৃত সামাজিক ও ধর্মীয় রূপান্তরের কাহিনি, যা মূলত ইসরায়েলের পার্বত্য অঞ্চলে কেনানীয় সমাজের অভ্যন্তর থেকে গড়ে উঠেছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ১৩ শতকের শেষভাগে মিশরের ফারাও মেরনেপ্তাহ একটি স্মারক স্তম্ভ নির্মাণ করেন, যাতে ‘ইসরায়েল’ শব্দটি প্রথমবারের মতো লিখিত ইতিহাসে স্থান পায়। এই হায়ারোগ্লিফিক শিলালিপি, যেটি মেরনেপ্তাহ স্তম্ভ নামে পরিচিত, তাতে ঘোষণা করা হয়েছিল—”ইসরায়েল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে; তার বংশধরেরা আর বেঁচে নেই।” এটি মূলধারার প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে ইসরায়েল জাতির অস্তিত্বের সর্বপ্রাচীন লিখিত প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত।

প্রথম লৌহ যুগে, আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ১২০০ থেকে ১০০০ সালের মধ্যে, জর্ডান নদীর দুই তীর ধরে এবং সামারিয়ার পাহাড়ি এলাকায় শতাধিক ছোট ছোট জনপদ গড়ে ওঠে, যেগুলিকে প্রাচীন ইসরায়েলীয় বসতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এইসব গ্রামে সাধারণত গড়ে চারশত জনসংখ্যা ছিল এবং তারা সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভরশীল জীবনযাপন করত। কৃষিকাজ, পশুপালন, জলপাই ও আঙুরচাষ ছিল তাদের জীবিকার মূল উৎস। এছাড়াও তারা স্থানীয় পর্যায়ে কিছু হস্তশিল্প ও লেনদেনের চর্চাও করত। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে পাওয়া মাটির পাত্র এবং সরঞ্জামাদির সরলতা প্রমাণ করে যে এই সমাজটি ছিল অত্যন্ত মিতব্যয়ী এবং ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী।

মৃৎশিল্পে ছিল না কোনো অলঙ্করণ বা উচ্চমানের কারুকাজ, বরং দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোই ছিল মুখ্য। যদিও লিপি ও লেখার ব্যবহার সীমিত ছিল, তথাপি প্রাথমিক পর্যায়ের কিছু শিলালিপি, গৃহাভ্যন্তরের লিখনচিহ্ন ও খণ্ড খণ্ড লেখ্যনির্দেশ মিলেছে, যা ইঙ্গিত দেয় যে তথ্য সংরক্ষণের এক ক্ষুদ্রতর ব্যবস্থা তাদের সমাজে বিদ্যমান ছিল। উইলিয়াম জি. ডিভার এই সময়ের ইসরায়েল সম্পর্কে মন্তব্য করেন—“ইহারা কেবল একটি জাতিগোষ্ঠী ছিল না; বরং সামাজিক ও রাজনৈতিক গঠন কাঠামোতে ইসরায়েল একটি বিকাশমান রাষ্ট্রের রূপ নিচ্ছিল।”

আধুনিক গবেষণায় অধিকাংশ পণ্ডিত একমত যে ইসরায়েলীয়রা সম্পূর্ণরূপে বাইরের জাতি ছিল না বরং তারা কেনানীয়দের মধ্য থেকেই একটি স্বতন্ত্র সমাজ হিসেবে গড়ে ওঠে। এই পরিবর্তনের মূলে ছিল ধর্মীয় ও সামাজিক রূপান্তর। প্রাচীন কেনানীয়দের বহু ঈশ্বরবিশ্বাস থেকে ধীরে ধীরে ইসরায়েলীয়রা এক গৃহদেবতার পূজা শুরু করে এবং সেই গৃহদেবতা পরে পরিণত হয় জাতীয় দেবতা ইয়াহওয়েহ-এ। এই রূপান্তরের ফলে ইসরায়েলীয়দের মধ্যে একপ্রকার একেশ্বরবাদের বীজ বপিত হয়, যা পরবর্তীতে ইহুদী ধর্মের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে।

এই সামাজিক স্বাতন্ত্র্যবোধের চিহ্ন হিসেবে ইসরায়েলীয় সমাজে কড়াকড়ি জাতিগত ও পারিবারিক নিয়ম চালু হয়। বিয়ে ও বংশের শুদ্ধতা সংরক্ষণে কেনানীয়দের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ হয়। নিজস্ব পূর্বপুরুষের পরিচয় ও গোষ্ঠী ইতিহাসকে গুরুত্ব দেওয়া শুরু হয়। এই নতুন পরিচয়বোধ নির্মাণের প্রক্রিয়াতেই গঠিত হয় ‘ইসরায়েল’ জাতিসত্তার ভিত্তি। এম.সি. নাটের মতে, এই প্রথম লৌহ যুগেই সেই স্বাতন্ত্র্যচেতনার উন্মেষ ঘটে যার মধ্য দিয়ে ইসরায়েলীয়রা নিজেদের কেনানীয়দের থেকে পৃথক করে দেখতে শুরু করে।

এদিকে, একই সময়ে উপকূলীয় এলাকায় বসবাসকারী পলেষ্টীয়দের আগমন ঘটে, যারা সম্ভবত এজিয়ান অঞ্চল থেকে আগত এক অভিবাসী জাতি। প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যে তাদের রান্নার পাত্র, খাদ্যাভ্যাসে শূকরের মাংসের ব্যবহার, এবং মাইসিনীয় নকশায় তৈরি কুমার শিল্প প্রমাণ করে যে তারা স্থানীয় কেনানীয়দের থেকে সাংস্কৃতিকভাবে ভিন্ন। তাদের দ্বারা নির্মিত নগরগুলো ছিল বড় এবং সুসজ্জিত, যা সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস এবং এক জটিল প্রশাসনিক কাঠামোর উপস্থিতির ইঙ্গিত বহন করে। এদের শহরগুলো—যেমন গাজা, গাথ, এক্রন প্রভৃতি—ছিল পল্লবিত কেল্লা ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র। পলেষ্টীয়রা ছিল যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষ, এবং পরবর্তী সময়ে তারা ইসরায়েলীয়দের অন্যতম প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে।

তুলনামূলকভাবে ইসরায়েলীয় সমাজ ছিল কৃষিভিত্তিক ও অপেক্ষাকৃত সরল। তবে এই সরলতাই তাদের সামাজিক সংহতি ও সাংগঠনিক স্থায়িত্বে সাহায্য করেছিল। তারা পার্বত্য এলাকায় গ্রাম গঠন করে এবং ফিলিস্তিন উপত্যকার তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও বিচ্ছিন্ন পরিবেশে নিজেদের বিকাশ ঘটায়। এই বিকাশই ধীরে ধীরে ইসরায়েলের রাজতন্ত্র, ধর্মীয় ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ভিত্তি স্থাপন করে।

অন্যদিকে, পলেষ্টীয়দের জটিল শহর এবং আক্রমণাত্মক নীতি ইসরায়েলীয়দের সামরিক ও সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় গঠনে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। বাইবেলীয় বিবরণে ফিলিস্তীয়দের বিরুদ্ধে লড়াই, যেমন—গোলিয়াথের সঙ্গে দাভিদের যুদ্ধ, এই দ্বন্দ্বের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়।

এই প্রথম লৌহ যুগে ইসরায়েলীয়দের মধ্যে যে ধর্মীয় ধারণা, সামাজিক শৃঙ্খলা এবং জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে, তা-ই পরবর্তী সময়ে ইহুদি জাতীয়তাবাদের এবং একেশ্বরবাদী ধর্মমতের ভিত্তি স্থাপন করে। সেইসঙ্গে এই সময়ই ইসরায়েলীয় সমাজ বাইবেলীয় বিচারকদের যুগে প্রবেশ করে, যাঁরা স্থানীয়ভাবে নেতৃত্ব প্রদান করতেন এবং প্রয়োজনে সামরিক প্রতিরক্ষা বা সামাজিক শৃঙ্খলার রক্ষাকর্তা হিসেবে কাজ করতেন। বিচারক যুগ থেকেই ইসরায়েলের রাজতন্ত্রের দিকে ধাবমান রাজনীতি ও সমাজের সূচনা হয়।

এইভাবে প্রথম লৌহ যুগের ইসরায়েলীয়রা কেবল একটি জনগোষ্ঠী হিসেবেই নয়, বরং একটি রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ঐক্যের রূপে আত্মপ্রকাশ করে, যার শিকড় কেনানীয় সমাজে থাকলেও যা ক্রমশ ধর্ম, সমাজ ও ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এক স্বতন্ত্র জাতিসত্তায় রূপান্তরিত হয়।

ইসরায়েল এবং যিহূদা (দ্বিতীয় লৌহ যুগ)

১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৯০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে প্রাচীন ইস্রায়েলের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিন্যাসের সূচনা হয়—যেখানে ইস্রায়েল এবং যিহূদা নামে দুটি পৃথক রাজ্যের বিকাশ ঘটে। হিব্রু বাইবেলের বর্ণনায় এই দুটি রাজ্য এককালে একটি একীভূত রাজ্য ছিল বলে দাবি করা হয়, যা প্রথমে রাজা শৌল, পরে রাজা দাভিদ এবং সর্বশেষে তাঁর পুত্র সলোমনের অধীনে শাসিত হত। বলা হয়ে থাকে, রাজা সলোমনের শাসনামলেই প্রাচীন জেরুজালেমে প্রথম পবিত্র মন্দির নির্মিত হয়, যেটি ইহুদী ধর্মে ‘সোলোমনের মন্দির’ নামে পরিচিত।

তবে, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বাইবেলের এই বিবরণ নিয়ে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। একটি পক্ষ মনে করে, বাইবেল যেমনটা বর্ণনা করে, তেমন একটি একীভূত ও সুসংগঠিত রাজ্য ইতিহাসে বাস্তবেই বিদ্যমান ছিল। অপর পক্ষের দাবি, যদি এমন কোনও যুক্তরাজ্য থেকেও থাকে, তবে তার বিস্তার ও সাংগঠনিক কাঠামো বাইবেলের বর্ণনার তুলনায় অনেক ছোট ও সীমিত ছিল। ফলে, ‘যুক্তরাজ্য’ ধারণাটিই একটি ধর্মীয় বা কাহিনিরূপ কাঠামো বলে অনেকে মত দেন।

যদিও ঐতিহাসিকভাবে বাইবেলের সমস্ত বিবরণ সমর্থিত নয়, তথাপি অধিকাংশ প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক একমত যে, আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে উত্তরভাগে ইস্রায়েল নামক একটি রাজ্য এবং দক্ষিণভাগে যিহূদা নামে অন্য একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উত্তরাঞ্চলের ইস্রায়েল রাজ্য তুলনামূলকভাবে বৃহৎ ও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ ছিল। অমরিড বংশের অধীনে এ রাজ্য আঞ্চলিক রাজশক্তিতে পরিণত হয়। তারা সামারিয়া, গ্যালিলী, জর্ডান উপত্যকা, শারন এবং ট্রান্সজর্ডানের বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করত। রাজ্যটির রাজধানী ছিল সামারিয়া (শোমরোন), যেখানে প্রাচীন লৌহ যুগের অন্যতম বৃহৎ স্থাপত্য নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এর আগে ইস্রায়েল রাজ্যের রাজধানী একাধিকবার স্থানান্তরিত হয়েছিল—শেখেম, পেনুয়েল এবং তিরজাহ ছিল পূর্ববর্তী রাজধানী শহরগুলি।

উল্লেখযোগ্য যে, ইস্রায়েল রাজ্যে ক্ষমতার হস্তান্তর প্রায়ই সহিংস অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সংঘটিত হত, যার ফলে রাজনীতিতে অস্থিরতা ছিল প্রবল। এর বিপরীতে দক্ষিণের যিহূদা রাজ্য ছিল তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র, কিন্তু অধিকতর স্থিতিশীল। যিহূদা রাজ্যের শাসনক্ষমতা মূলত দাভিদিক বংশের হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল এবং প্রায় চার শতাব্দী ধরে একটানা এই বংশ রাজত্ব করে। রাজ্যটির রাজধানী ছিল জেরুজালেম, যা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দিক থেকে কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে।

ভৌগোলিকভাবে যিহূদা রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করত জুডিয় পর্বতমালার একটি বিশাল অংশ, যার মধ্যে ছিল নাগেভের উত্তরাংশ, শেফেলার অধিকাংশ এলাকা এবং বীরশেবা উপত্যকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রাপ্ত নিদর্শন থেকে অনুমান করা যায়, এই সময়কালে জেরুজালেম একটি নগররাষ্ট্রের মতো গঠন অর্জন করেছিল এবং প্রাসাদ, প্রশাসনিক ভবন ও ধর্মীয় কাঠামোর উপস্থিতি সেখানে রাজনৈতিক পরিপক্বতার ইঙ্গিত দেয়।

যদিও উভয় রাজ্যই হিব্রু জাতির অংশ হিসেবে বিবেচিত হত, তাদের মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, ধর্মীয় পার্থক্য ও সংস্কৃতি চর্চার ভিন্নতা বিদ্যমান ছিল। ইস্রায়েল রাজ্যের ধর্মচর্চা তুলনামূলকভাবে বহুদেবতাবাদী প্রবণতা প্রকাশ করত, যেখানে যিহূদা ধীরে ধীরে একেশ্বরবাদ বা ইয়াহওয়াহ পূজাকে প্রধান ধর্মীয় আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। পরবর্তী সময়ে এই একেশ্বরবাদী ধর্মীয় ধারা ইহুদী ধর্মের ভিত্তি রচনা করে এবং জেরুজালেমের মন্দির তার কেন্দ্রে পরিণত হয়।

এই পর্বে রাজনৈতিক বিভাজনের মধ্যেও ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর চলমান ছিল, যা ইসরায়েল ও যিহূদার ভবিষ্যৎ ইতিহাস, নির্বাসন এবং ধর্মীয় ঐতিহ্যের বিকাশে গভীর ছাপ রেখে যায়।

আসিরীয় আক্রমণ

আধুনিক ইসরায়েলের ভূখণ্ড ও প্রাচীন লেভান্ট অঞ্চলের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় আসে খ্রিস্টপূর্ব ৮ম শতকে, যখন শক্তিশালী আসিরীয় সাম্রাজ্য ইসরায়েলীয় রাজ্যগুলির উপর দখল প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে। ফারাত ও টাইগ্রিস নদী উপত্যকা থেকে উত্থান ঘটানো আসিরীয় সাম্রাজ্য ধাপে ধাপে তার সামরিক শক্তি ও প্রশাসনিক পরিকাঠামো দিয়ে প্রাচীন লেভান্ট অঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করে। এই ধারার এক চূড়ান্ত পরিণতি দেখা যায় খ্রিস্টপূর্ব ৭৩২ সালে, যখন আসিরীয় রাজা তৃতীয় তিগলাথ পাইলেসার ইসরায়েলীয় রাজ্যের উত্তরাংশে প্রবেশ করে ব্যাপক দমন অভিযানে নেতৃত্ব দেন। সামারিয়া শহরসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল তারা কব্জা করে নেয়।

তবে সামারিয়ার পতনের ঘটনাটি ঘটে প্রায় এক দশক পরে, আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৭২০-৭২১ সালের দিকে। আসিরীয় বর্ণনার ভিত্তিতে ধারণা করা হয়, দ্বিতীয় সারগন সেই সময় সামারিয়া দখল করেন এবং প্রায় ২৭ হাজার অধিবাসীকে বন্দী করে মেসোপটেমিয়ার বিভিন্ন অংশে নির্বাসনে পাঠান। এই জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি ও পুনর্বাসন নীতি ছিল আসিরীয় শাসকদের একটি চিহ্নিত রণনীতি—উদ্দেশ্য ছিল দখলকৃত অঞ্চলগুলিতে স্থানীয় জনসংখ্যার সাংস্কৃতিক-জাতিগত কাঠামো ভেঙে দেওয়া এবং প্রশাসনিকভাবে আনুগত্যশীল এক নতুন সমাজ গঠন করা।

হিব্রু বাইবেলের বিবরণ কিছুটা ভিন্নরকম। সেখানে বলা হয়েছে, সালমানাসার নামক এক রাজা এই আক্রমণ ও পতনের মূল নেতৃত্বে ছিলেন, যদিও বাইবেল ও আসিরীয় নথির মধ্যেকার এই পার্থক্য নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। যাহোক, এইসব বিবরণ এবং এর সঙ্গে যুক্ত জনশ্রুতি ও ধর্মীয় বিশ্বাস মিলে ‘নিখোঁজ দশ গোত্র’ ধারণার জন্ম দেয়—যা পরবর্তীতে ইহুদি, খ্রিস্টান ও কিছু ইসলামি পরম্পরার মধ্যে এক ধরনের ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় কল্পনাকেই উদ্বুদ্ধ করে।

এই নির্বাসনের ফলে শমরিয়ার স্থানীয় বাসিন্দাদের একটি অংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও, শমরীয়রা (Samaritans) বিশ্বাস করে, তারা সেই প্রাচীন ইসরায়েলীয় জনগোষ্ঠীরই উত্তরসূরি যারা নির্বাসনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল এবং মূল শহরে থেকেই গিয়েছিল। পরবর্তী কালে শমরীয়দের ধর্মীয় ঐতিহ্য ও হিব্রু বাইবেলের একটি বিকল্প সংস্করণ তাদের পরিচয়কে স্বতন্ত্র রূপ দেয়।

ইসরায়েল রাজ্যের পতনের পর দক্ষিণের যিহূদা রাজ্যে শরণার্থীদের আগমন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এই প্রবাহের ফলে জেরুজালেম ও তার পারিপার্শ্বিক অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, শহর সম্প্রসারিত হয় এবং বসবাসের জন্য নতুন পরিকাঠামোর প্রয়োজন দেখা দেয়। একমাত্র সুরক্ষিত ও দীর্ঘস্থায়ী জলের উৎস নিশ্চিত করতে তৎকালীন যিহূদা রাজা হেজিকিয়াহ খনন করান বিখ্যাত সিলোম টানেল। বাইবেলেও এই টানেলের উল্লেখ আছে এবং ১৮৮০ সালে আবিষ্কৃত একটি অভিলিখনে এই টানেল নির্মাণের বিবরণ হিব্রু লিপিতে উৎকীর্ণ রয়েছে। এই ফলকটিই ইতিহাসে প্রথম দীর্ঘ হিব্রু গদ্যলিপি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বর্তমানে এটি ইস্তাম্বুলের প্রত্নতত্ত্ব জাদুঘরে সংরক্ষিত।

হেজিকিয়ার রাজত্বে সাময়িক স্থিতি এলেও আসিরীয় হুমকি থেমে থাকেনি। সারগনের পুত্র সেনাচেরিব নতুন করে যিহূদা আক্রমণ করেন এবং দাবি করেন যে, তিনি ৪৬টি দুর্গবেষ্টিত শহর ধ্বংস করেছেন। যদিও জেরুজালেম অবরুদ্ধ হয়, তবে ঐতিহাসিকভাবে এটি দখল করা সম্ভব হয়নি। অনেকে মনে করেন যে উপঢৌকন ও কূটনৈতিক কৌশলে জেরুজালেমকে রক্ষা করা হয়েছিল। সেনাচেরিব তাঁর রাজধানী নিনেভেতে জয়ের স্মারক হিসেবে ল্যাচিশ শহরে বিজয় উৎকীর্ণ করান, যার নিদর্শন আজও পাওয়া যায়।

এই রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই ধর্মীয় ও সামাজিক ভাবনা জোরদার হতে থাকে। এই সময় চারজন গুরুত্বপূর্ণ নবীর আবির্ভাব হয়—যাদের মধ্যে হোসেয়া ও আমোস ইসরায়েল অঞ্চলে এবং ইসাইয়া ও মিকাহ যিহূদাতে সক্রিয় ছিলেন। এঁরা শুধুমাত্র ধর্মীয় প্রচারক ছিলেন না, বরং তাঁদের বক্তব্যে রাজনৈতিক সমালোচনা, নৈতিক চেতনার জোরালো আহ্বান এবং সমসাময়িক দুর্নীতির বিরুদ্ধচারণ ছিল স্পষ্ট। তাদের বার্তা ছিল স্পষ্ট—জনগণের অসদাচরণ ও ধর্মচ্যুতি ঈশ্বরের ক্রোধ আহ্বান করছে, এবং শত্রুদের হাতে পতন তারই প্রতিক্রিয়া। এই বার্তাগুলি শুধু ধর্মীয় সাহিত্য নয়, বরং প্রাচীন ইসরায়েলীয় সমাজে নৈতিক আত্মসমালোচনার একটি সাংস্কৃতিক রূপও গঠন করেছিল।

পরবর্তী কালে, জোসিয়া নামক এক তরুণ রাজা যিহূদার ক্ষমতায় আসেন। খ্রিস্টপূর্ব ৭ম শতকের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর রাজত্বকালে জেরুজালেমের মন্দিরে আবিষ্কৃত হয় একটি ধর্মীয় পুস্তক, যা ‘দ্বিতীয় বিবরণী’ (Deuteronomy) নামে পরিচিত। কেউ কেউ মনে করেন এটি ছিল পূর্ববর্তী সময়ের কোন গ্রন্থের পুনরাবিষ্কার; আবার অনেক গবেষক মনে করেন, জোসিয়ার শাসনামলে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে নতুন ধর্মীয় সংস্কারের অংশ হিসেবে। এই বইয়ের মূল বার্তা ছিল একেশ্বরবাদ, কেন্দ্রীভূত উপাসনা এবং নৈতিকতার প্রতি আনুগত্য। জোসিয়ার উদ্যোগে একধরনের ধর্মীয় পুনর্জাগরণ সূচিত হয় এবং তাঁর শাসনকালকেই প্রায়শই হিব্রু বাইবেলের সংস্কারমূলক যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

এই ধর্মীয় পটভূমিতেই গঠিত হয় হিব্রু বাইবেলের কিছু প্রাথমিক অংশ, যেখানে ইতিহাস, ধর্ম, নৈতিকতা এবং জাতীয় পরিচয় মিলেমিশে যায়। দ্বিতীয় বিবরণীর ধাঁচে রচিত গল্পসমূহ যেমন যশুয়া, বিচারক, স্যামুয়েল ইত্যাদি বইতে আমরা দেখতে পাই ইসরায়েলীয়দের ঐতিহাসিক যাত্রার মধ্যে দিয়ে এক জাতি-রাষ্ট্র নির্মাণ ও তার ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হচ্ছে।

এই সময়ের ধর্মীয় ভাবনায় একমাত্র ঈশ্বর ইয়াহওয়েহর পূজা, ইসরায়েলীয়দের অনন্য পরিচয়, এবং ‘নির্বাচিত জাতি’ হিসেবে আত্মবোধ ধীরে ধীরে এক গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাসে রূপান্তরিত হতে থাকে। আসিরীয় সাম্রাজ্যের অধোগতি এবং নবউদিত ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের উত্থান এই ধর্মীয় ও রাজনৈতিক রূপান্তরকে আরেক দিক থেকে ত্বরান্বিত করে। ইতিহাসের পরবর্তী পর্বে আমরা দেখব কিভাবে ব্যাবিলনীয়রা যিহূদা দখল করে, জেরুজালেম ধ্বংস করে এবং ইহুদিদের বন্দীত্বের মাধ্যমে ‘বাবিলীয় নির্বাসন’ সূচিত করে। কিন্তু তার আগেই, জোসিয়ার শাসন এবং ধর্মীয় সংস্কার ছিল এক অন্তর্বর্তী অধ্যায়—যেখানে জাতীয় পুনরুদ্ধার এবং ধর্মীয় আত্মনির্মাণের প্রচেষ্টা একসাথে গাঁথা হয়ে যায়।

ব্যবিলনীয় সময়কাল (৫৮৭-৫৩৮ খ্রিষ্টপূর্ব)

খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শুরুটা ছিল প্রাচীন যিহূদা রাজ্যের জন্য গভীর রাজনৈতিক সংকট, পরাধীনতা ও চরম রূপান্তরের এক সন্ধিক্ষণ। ৬৩০ থেকে ৬০১ খ্রিষ্টপূর্বের মধ্যবর্তী সময়ে যিহূদা, একদিকে নব্য-আসিরীয় সাম্রাজ্যের পতনের ফলে শূন্যতা, অন্যদিকে মিশর ও নবউদীয়মান নব্য ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝখানে পড়ে ক্রমে একটি উপনিবেশিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এই সময়ে যিহূদা রাজ্যের শাসকরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে কখনও মিশরের সাথে, আবার কখনও ব্যাবিলনের সঙ্গে মিত্রতা গড়ে তুলতে থাকে।

৬০১ খ্রিষ্টপূর্বে যিহূদার রাজা জেহোইয়াকিম এক কৌশলগত সিদ্ধান্ত নেন—তিনি ব্যাবিলনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মিশরের সঙ্গে জোট বাঁধেন। এই সিদ্ধান্ত প্রাচীন ইসরায়েলি সমাজে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। যিহূদার এক প্রখ্যাত নবী, জেরেমিয়াহ, এই জোটকে আত্মঘাতী এবং ঈশ্বরবিরুদ্ধ বলে তীব্র আপত্তি জানান। তাঁর মতে, যিহূদার শত্রুদের বিরুদ্ধে ঈশ্বর নিজেই প্রতিশোধ নেবেন, কোনো বিদেশি সামরিক জোটে ভরসা করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু রাজা নবীর সতর্কবাণী উপেক্ষা করেন এবং এর ফলস্বরূপ যিহূদার ভাগ্য অনিবার্যভাবে এক চরম বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যায়।

জেহোইয়াকিমের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জেহোইয়াচিন সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু এর অল্প কিছুদিন পরেই, ৫৯৭ খ্রিষ্টপূর্বে, ব্যাবিলনীয়রা যিহূদা রাজ্যের রাজধানী জেরুজালেম ঘিরে ফেলে এবং শহরটি আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। নেবুচান্দেজার নেতৃত্বাধীন ব্যাবিলনীয় বাহিনী রাজপরিবার, বিশিষ্ট বংশীয় অভিজাত, পুরোহিত, কারিগর ও সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বন্দী করে ব্যাবিলনে নিয়ে যায়। এই ঘটনাকে বাইবেলীয় ইতিহাসে প্রথম বন্দীত্ব (First Deportation) বলা হয়। সমকালীন ব্যাবিলনীয় দলিলপত্র এবং মাটির ফলকে উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায় যে এই অভিযান এবং বন্দিত্ব ছিল পরিকল্পিত ও প্রণালীবদ্ধ।

এরপর নেবুচান্দেজার জেহোইয়াচিনের চাচা জেদেকিয়াহকে পুতুল রাজা হিসেবে যিহূদার সিংহাসনে বসান। যদিও তিনি বাইরের দৃষ্টিতে ব্যাবিলনের আনুগত্য বজায় রাখছিলেন, অন্তরে অন্তরে তিনি একটি স্বাধীন যিহূদা রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতেন এবং বিদেশি শক্তির প্রভাব থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন। এই আবেগ থেকেই কিছু বছর পর তিনি ব্যাবিলনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, যার পরিণতি আবারও হয় বিপর্যয়কর।

৫৮৭ বা ৫৮৬ খ্রিষ্টপূর্বে নেবুচান্দেজার জেরুজালেম দখল করেন। এই সময় প্রথম মন্দির—যেটিকে ইহুদি ধর্ম ও জাতিসত্তার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচনা করা হত—সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। শহরের প্রতিরক্ষা প্রাচীর ভেঙে ফেলা হয়, রাজপ্রাসাদ ও গৃহস্থালি ধ্বংস করে পুরো নগরীকে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এটি ছিল এক সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও জাতীয় দুর্যোগ। যিহূদা রাজ্যকে ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত করে নাম দেওয়া হয় ইয়েহুদ। তার প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপন করা হয় মিযপাহ নামক একটি শহরে, যা ধ্বংসপ্রাপ্ত জেরুজালেমের উত্তরে অবস্থিত।

এই বন্দিত্বকালীন সময়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ পাওয়া যায় ব্যাবিলন শহরের ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধারকৃত দলিল বা কাদামাটির ট্যাবলেট থেকে, যেগুলোতে রাজা জেহোইয়াচিন ও তাঁর সঙ্গীদের খাবার, বাসস্থান ও রেশন ব্যবস্থার বিবরণ রয়েছে। এই দলিলগুলি থেকে জানা যায়, বন্দী হলেও জেহোইয়াচিন ও তাঁর পরিবার ব্যাবিলনে একটি সম্মানজনক অবস্থান পেয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে তাকে কারামুক্তও করা হয়।

এই সময়ে গঠিত হয় “রস গালুত” বা “নির্বাসিতদের নেতা” পদবীধারী এক ধারাবাহিক বংশ, যারা ধর্মীয় নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হয়ে ইহুদি জাতিকে নির্বাসনে ঐক্যবদ্ধ রাখার চেষ্টা করেন। ঐতিহাসিক ও তালমুদীয় সূত্র অনুযায়ী, এই বংশটি পরবর্তী ১৫০০ বছর ধরে আধুনিক ইরাকের ভূখণ্ডে ইহুদি সমাজের নেতৃত্ব দিয়ে যায়। একাদশ শতকে এই ধারার সমাপ্তি ঘটে, তবে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ থেকে যায়।

এই সময়ে যিহূদা জাতির অভ্যন্তরে এক গভীর নৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পুনর্গঠন শুরু হয়। হিব্রু বাইবেলের বিভিন্ন গ্রন্থ এই সময়েই সম্পাদিত ও সংগৃহীত হয় বলে অনেক পণ্ডিত বিশ্বাস করেন। বিশেষত, দ্বিতীয় বিবরণী এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক বইগুলির মাধ্যমে একেশ্বরবাদ, জাতীয়তা ও নৈতিকতার এক নতুন ভিত্তি রচিত হয়, যা পরবর্তীতে ইহুদি ধর্মের ভিত্তিস্বরূপে স্থায়ী রূপ পায়। নির্বাসনকালে যে আঘাত জাতি হিসেবে যিহূদীদের উপর নেমে আসে, সেটাই এক অদ্ভুতভাবে তাদের আত্মপরিচয়ের গভীরে অনুপ্রবেশ করে এবং একটি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া কিন্তু ধর্ম ও সংস্কৃতিতে সংহত জাতিসত্তা গঠনে ভূমিকা রাখে।

এই পর্বটিকে কেবল একটি পরাজয়ের ইতিহাস হিসেবে দেখা ভুল হবে। বরং, এটি ছিল আত্মসমীক্ষা, সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন এবং ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতির বীজ বপনের একটি যুগ। এই সংকটকালেই জন্ম নেয় নতুনধারার নবী-কথা, যেগুলি রাজনৈতিক বিদ্রোহ নয়, বরং নৈতিক ও ধর্মীয় জাগরণের আহ্বান জানাত। এবং সেই আহ্বানই পরবর্তী শতকে ইহুদিদের আবার সংগঠিত হতে, ফিরে আসতে এবং তাদের জাতীয় অস্তিত্বকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে সাহায্য করে।

পারস্যের সময়কাল (৫৩৮-৩৩২ খ্রিষ্টপূর্ব)

৫৩৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁকবদলের মুহূর্তে পারস্যের হাখমানেশী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কুরুশ মহান ব্যাবিলন বিজয় করেন। এই বিজয় কেবল সাম্রাজ্য বিস্তারের ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং মানব ইতিহাসে ধর্মীয় সহনশীলতা ও নির্বাসিত জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষার একটি যুগান্তকারী দৃষ্টান্তও স্থাপন করে। ব্যাবিলনের দরজা খুলে যাওয়ার সাথে সাথেই কুরুশ একটি বিখ্যাত ঘোষণা জারি করেন, যা আজ “সাইরাস সিলিন্ডার” নামে খ্যাত। এই ঘোষণায় কুরুশ ঘোষণা দেন যে, ব্যাবিলনে বন্দিত্বে থাকা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং তারা তাদের নিজ নিজ মাতৃভূমিতে ফিরে গিয়ে নিজেরা নিজেদের ধর্মীয় রীতি অনুসরণে স্বাধীন থাকবে। ইহুদীদের ক্ষেত্রেও এই নীতিরই বাস্তবায়ন ঘটে।

হিব্রু বাইবেলের বিবরণ অনুসারে, এই সময়ে ব্যাবিলনে নির্বাসিত প্রায় পঞ্চাশ হাজার ইহুদী, জেরুবাবেলের নেতৃত্বে ফেরত আসেন যিহুদার ভূমিতে। এই প্রত্যাবর্তনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল জেরুজালেমে একটি নতুন মন্দির গঠন করা—যেটিকে পরবর্তীকালে “দ্বিতীয় মন্দির” বলা হয়। দীর্ঘ প্রতীক্ষা ও প্রচেষ্টার পর খ্রিষ্টপূর্ব ৫১৫ সালে এই মন্দিরের নির্মাণ সম্পন্ন হয়। এই মন্দির ছিল প্রাচীন ইহুদী জাতির আত্মপরিচয়, ধর্মীয় সংস্কৃতি ও আচারবিধির একটি প্রতীক।

পরবর্তীতে খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫৬ সালে ইষ্রা ও নেহেমিয়ার নেতৃত্বে আরও প্রায় পাঁচ হাজার ইহুদীর একটি দল যিহুদায় ফিরে আসে। এই সময় পারস্য সম্রাট ইষ্রাকে ধর্মীয় অনুশাসনের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করেন এবং নেহেমিয়ার হাতে প্রশাসনিক কার্যভার অর্পণ করেন। তাঁদের নেতৃত্বে জেরুজালেম শহরের পরিত্যক্ত ও ভাঙা প্রতিরক্ষা প্রাচীরগুলো পুনরায় নির্মাণ করা শুরু হয়। এই নির্মাণ কাজ রাজনৈতিক প্রতিরোধের মুখোমুখি হলেও, ধর্মীয় আবেগ ও জাতীয় ঐক্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ইহুদীরা আবারও নিজেদের শহরকে পুনর্গঠনে সক্ষম হন।

হাখমানেশী শাসনামলে যিহুদা পারস্য সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যার নাম ছিল ‘ইয়েহুদ’। এই সময়ে একটি প্রশাসনিক কাঠামো গঠিত হয় যার শীর্ষে থাকতেন পারস্য নিযুক্ত গভর্নর, যিনি রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বে থাকতেন এবং পারস্যের আইন অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। তবে ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃত্ব ছিল প্রধান পুরোহিতের হাতে। এই দ্বৈত শাসনব্যবস্থায় ধর্ম ও প্রশাসন দুটি আলাদা কিন্তু পরস্পর-সম্পৃক্ত স্তম্ভ হিসেবে কাজ করত। বেশিরভাগ সময় এই প্রশাসনিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব ইহুদীদের হাতেই থাকত, ফলে পারস্যের অধীন থেকেও ইহুদীরা নিজেদের জাতীয় পরিচয় ও ধর্মীয় সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল।

এই সময়কালেই অনুমান করা হয় যে, তোরাহ—অর্থাৎ হিব্রু বাইবেলের প্রথম পাঁচটি গ্রন্থ—চূড়ান্তভাবে সংকলিত এবং সম্পাদিত হয়। এই সংকলন সম্ভবত খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০ থেকে ৩৫০ সালের মধ্যে সম্পন্ন হয় এবং এর ভাষা হিসেবে আরামীয় বর্ণমালার ব্যবহার শুরু হয়, যাকে ‘আসুরী লিপি’ বলা হয়। ইহুদীরা এই লিপির ধারণা ব্যাবিলনীয় নির্বাসনের সময় অর্জন করে এবং ধীরে ধীরে ক্যানানীয় লিপির ব্যবহার বিলুপ্ত হয়ে যায়। আধুনিক হিব্রু লিপি আসলে এই আরামীয় লিপিরই একটি বিবর্তিত রূপ। এছাড়াও, হিব্রু বর্ষপঞ্জি ও ধর্মীয় রীতি-নীতি ব্যাবিলনীয় সংস্কৃতির প্রভাব বহন করে, যা এই দুই সংস্কৃতির পারস্পরিক সংযোগের প্রমাণ বহন করে।

এই সময়েই একটি বিশিষ্ট সামাজিক টানাপোড়েন দেখা যায়। একদিকে ছিল ব্যাবিলন থেকে ফিরে আসা অভিজাত ইহুদীরা, যারা পারস্যের শাসকের আনুকূল্য লাভ করেছিল, এবং অন্যদিকে ছিল স্থানীয়ভাবে বসবাসরত সাধারণ মানুষজন, যারা পূর্ব থেকেই যিহুদার ভূমিতে বসবাস করে আসছিল। এই স্থানীয় অধিবাসীদের অনেকেই আশঙ্কা করত যে, ফিরে আসা অভিজাতরা তাঁদের জমি ও সামাজিক প্রাধান্য কেড়ে নেবে। এই বিরোধ কখনো কখনো মন্দির নির্মাণের কাজে প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি করেছিল। বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে এ বিরোধের চিত্র স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

পারস্য শাসনের অধীনে যিহুদার সমাজে একটি বৈশিষ্ট্যমূলক ধর্মরাষ্ট্র কাঠামো গড়ে ওঠে। ধর্মীয় নেতৃত্ব প্রধান পুরোহিতের হাতে কেন্দ্রীভূত হয় এবং ধর্মীয় আইনই হয়ে ওঠে সমাজের নৈতিক ও সামাজিক নির্দেশিকা। প্রশাসনিকভাবে যদিও পারস্যের আইন মেনে চলতে হত, তবুও অনেক সময়ই স্থানীয় ধর্মীয় বিধিবিধানই মানুষের জীবনচর্চায় প্রধান হয়ে ওঠে। এই সময়ে পুরোহিত বংশধরদের মধ্যে সমাজে এক ধরনের শ্রেণিবিভাজন দেখা দেয়, যা ভবিষ্যতের ধর্মীয় রাজনীতির সূচনা করে।

পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনস্থ অন্যান্য অঞ্চলের মতো, যিহুদাও সাম্রাজ্যিক পরিকাঠামোর অংশে পরিণত হয়। পারস্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ইহুদী সম্প্রদায়ের ছড়িয়ে পড়ার কারণে পারস্য শাসকেরা ইহুদীদের সামরিক ও প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত রাখে। এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে, মিশরের আসওয়ান অঞ্চলে এলিফেন্টাইন দ্বীপে বসবাসরত ইহুদী সৈন্যদল। পারস্য সরকার সেখানে একটি ইহুদী গার্ড রেজিমেন্ট গঠন করেছিল, যারা এলিফেন্টাইন দুর্গের রক্ষী হিসেবে কাজ করত। এই সম্প্রদায়ের বহু প্রশাসনিক ও ধর্মীয় দলিলপত্র প্যাপিরাসে লেখা হত। ২০ শতকের শুরুতে আবিষ্কৃত ১৭৫টি এলিফেন্টাইন প্যাপিরাস দলিল থেকে জানা যায়, এই ইহুদীরা পাসওভারের মতো ধর্মীয় উৎসব পালন করত এবং পারস্যের প্রশাসনিক নিয়মকানুন মেনে চলার পাশাপাশি নিজেদের ধর্মীয় রীতিও পালন করত। প্যাপিরাসগুলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য দলিল, “পাসওভার প্যাপিরাস”, যেখানে ঈশ্বরের সম্মানে উৎসব পালনের জন্য সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। এই দলিলগুলো ইতিহাসবিদদের কাছে এক অনন্য দলিল হিসেবে বিবেচিত, কারণ এর মাধ্যমে পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনে ইহুদী ধর্মীয় সংস্কৃতি, অভিব্যক্তি ও রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা পাওয়া যায়।

এই সমগ্র সময়কাল, যেটিকে প্রায়শই “দ্বিতীয় মন্দির যুগের সূচনা” বলা হয়, ইহুদী ধর্মীয় চিন্তাধারা, জাতীয় পরিচয় এবং সমাজ কাঠামোর দিক থেকে গভীর রূপান্তরের সময়কাল হিসেবে বিবেচিত হয়। এ সময়েই ইহুদী ধর্ম একাধারে ঐতিহ্য ও আধুনিক বাস্তবতার সম্মিলনে একটি টেকসই সাংস্কৃতিক কাঠামো নির্মাণ করতে সক্ষম হয়, যার প্রভাব পরবর্তীতে খ্রিষ্টীয় যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে।

হেলেনীয় সময়কাল (৩৩৩-৬৪ খ্রিষ্টপূর্ব)

খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষভাগে পারস্য সাম্রাজ্য যখন একের পর এক আঘাতে ক্ষতবিক্ষত, তখন ম্যাসিডোনিয়ার তরুণ সম্রাট আলেক্সান্ডার মহান ইতিহাসের মঞ্চে প্রবেশ করেন। ৩৩২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে পারস্যের ওপর তার দুর্ধর্ষ আক্রমণের সময় যিহূদার ভূমিও তার নিয়ন্ত্রণে আসে। এই অঞ্চলের ভাগ্য এরপর দীর্ঘ সময়জুড়ে রাজ্যাভ্যন্তর ও সাম্রাজ্যিক রাজনীতির নানা ঢেউয়ে ভেসে বেড়ায়। আলেক্সান্ডারের অকাল মৃত্যুর পর তার বিশাল সাম্রাজ্য সেনাপতিদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়, যার ফলস্বরূপ যিহূদা একপ্রকার সীমান্তবর্তী অঞ্চল হয়ে পড়ে সেলেউসিড সাম্রাজ্য ও মিশরের টলেমীয় রাজ্যের মাঝে। শুরু হয় এক দীর্ঘ অস্থির সময়ের যাত্রা।

প্রথমে যিহূদা টলেমীয় শাসনের অধীনে আসে। এই শাসকেরা সাধারণত ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ইহুদী প্রতিষ্ঠানের প্রতি সহনশীল মনোভাব বজায় রাখে। কিন্তু খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ সালে পানিয়াম যুদ্ধে টলেমীয়দের পরাজয়ের পর যিহূদা সেলেউসিড শাসনের অধীন আসে। এই নতুন শাসনামলেও প্রাথমিকভাবে ধর্মীয় ও সামাজিক স্বাধীনতা বজায় থাকে। ইসরায়েলের প্রধান পুরোহিত, যিনি বংশানুক্রমে নিযুক্ত হতেন, রাজ্যের প্রশাসনিক ও ধর্মীয় নেতৃত্ব বহন করতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে হেলেনীয় সংস্কৃতির ছায়া পড়ে ইহুদীদের উপর। গ্রিক ভাষা, পোশাক, ক্রীড়া ও জীবনচর্চা ইহুদী সমাজে অনুপ্রবেশ করতে থাকে, যা একদিকে কিছু প্রগতিশীল ইহুদী যুবকদের আকৃষ্ট করে, অন্যদিকে ধর্মীয় রক্ষণশীলদের উদ্বিগ্ন করে তোলে। এভাবেই শুরু হয় অভ্যন্তরীণ সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব—যেখানে একদিকে ছিল হেলেনীয়তা গ্রহণকারী দল এবং অন্যদিকে কট্টর ইহুদী সম্প্রদায়।

এই দ্বন্দ্ব আরও ঘনীভূত হয় যখন সেলেউসিড সম্রাট চতুর্থ এন্টিওকাস এপিফানেস যিহূদার ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিসর সংকুচিত করে তোলেন। তিনি জেরুজালেমের মন্দিরকে গ্রিক দেবতা জিউসের পূজার স্থান হিসেবে ব্যবহার করার আদেশ দেন। ইহুদীদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করা হয়, এমনকি শিশুদের খৎনা, কাশরুৎ রীতি বা শব্বত পালনের মত ধর্মীয় রীতিও অপরাধ গণ্য হতে থাকে। এই নিষেধাজ্ঞা ও জুলুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূচনা ঘটে খ্রিষ্টপূর্ব ১৬৭ সালে মোদিন শহরে। সেখানকার এক ইহুদী ধর্মযাজক ম্যাথিয়াস সেলেউসিড কর্মকর্তা এবং একজন হেলেনীয় অনুগত ইহুদী পুরোহিতকে হত্যা করেন, যা ছিল বিদ্রোহের আগুনে প্রথম স্ফুলিঙ্গ। এই ঘটনার মধ্য দিয়েই সূচনা হয় “মাকাবীয় বিদ্রোহ”—একটি ধর্ম ও জাতীয় স্বাধীনতার জন্য লড়াই।

বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ম্যাথিয়াসের পুত্র, জুদা মাকাবী। তিনি সেলেউসিড সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে একাধিক সফল অভিযান পরিচালনা করেন এবং শেষ পর্যন্ত খ্রিষ্টপূর্ব ১৬৪ সালে জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। তিনি দ্বিতীয় মন্দিরে ইহুদী ধর্মীয় প্রথার পুনঃপ্রবর্তন করেন এবং মন্দিরকে শুদ্ধ করে তোলেন। এই ঘটনাকে স্মরণ করেই আজও ইহুদীরা “হানুক্কাহ” নামে একটি আলোকোৎসব পালন করে থাকে, যা মন্দিরের প্রদীপে অলৌকিকভাবে আটদিন ধরে তেলের জ্বলে থাকার স্মৃতি বহন করে।

পরবর্তী কয়েক দশকে জুদা মাকাবীর ভাইরা—জোনাথান ও সাইমন—হাসমোনীয় রাজবংশের ভিত্তি স্থাপন করেন। যদিও এই রাজ্য শুরুতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল না, তবে সেলেউসিড সাম্রাজ্যের অব্যাহত দুর্বলতা, পার্থিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ, ও রোমান প্রজাতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে হাসমোনীয়রা নিজেদের আধিপত্যকে ক্রমে শক্তিশালী করে তোলে। জন হাইরক্যানাস, সাইমনের পুত্র, এই বংশের অন্যতম ক্ষমতাধর নেতা ছিলেন। তিনি শুধু যিহূদার স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন না, বরং রাজ্যের আয়তন দ্বিগুণ করে ফেলেন। তিনি ইদোম, স্কাইথোপোলিস, ও শমরিয়ার উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং শমরীয়দের ধর্মীয় কেন্দ্রীয় মন্দির ধ্বংস করেন। ইদোমীয়দের ইহুদী ধর্মে দীক্ষিত করা ছিল হাসমোনীয় রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা ইহুদী জাতীয়তাবাদের একটি রূপ হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়।

জন হাইরক্যানাস প্রথম হাসমোনীয় নেতা যিনি নিজস্ব মুদ্রা চালু করেন, যা তার রাজনৈতিক স্বকীয়তা ও আর্থিক স্বাধীনতার প্রতীক ছিল। পরবর্তীকালে তাঁর পুত্ররা—প্রথম আরিস্টোবুলাস ও আলেক্সান্ডার জানিয়াস—রাজ্যকে একাধিক দিকে সম্প্রসারিত করেন এবং ইহুদাকে একটি পূর্ণাঙ্গ রাজ্যে পরিণত করেন। এই সময়ে রাজ্য বিস্তৃত হয় উপকূলীয় অঞ্চল, গালীল এবং ট্রান্সজর্দানের কিছু অংশজুড়ে। এই সময়কালেই ধর্ম, রাজনীতি এবং সামাজিক জীবনের ভেতর গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

হাসমোনীয় শাসনের সময় ইহুদী সমাজে নানা সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের সূচনা ঘটে। ফারিসি, সাদুসি এবং এসিন নামক তিনটি প্রধান ধর্মীয় আন্দোলনের উদ্ভব হয়। ফারিসিরা ছিলেন ধর্মীয় আইন ও মৌখিক ঐতিহ্যের অনুগামী; তাঁরা সাধারন মানুষের সাথে ধর্মীয় চর্চার সংযোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। সেমিয়ন বেন শিটাচ-এর নেতৃত্বে ফারিসিরা সিনাগগ ও ধর্মশিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তোলেন, যা পরবর্তীকালে রাব্বানিক ইহুদীবাদের ভিত্তি গঠন করে। সাদুসিরা মূলত পুরোহিত সম্প্রদায় ও উচ্চবিত্ত গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করত এবং শুধুমাত্র লিখিত তোরাহকে গ্রহণ করত। আর এসিন গোষ্ঠী ছিল এক রহস্যময়, অন্তর্মুখী গোষ্ঠী, যাদের নিয়ে পরবর্তীকালে কুমরান নথিপত্রের (Dead Sea Scrolls) সূত্রে আরও বিশদ গবেষণা হয়।

হাসমোনীয় রাজবংশের অন্তিম পর্বে এসে আবারও জাতীয় ঐক্যে চিড় ধরে। আলেক্সান্ডার জানিয়াসের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী রাণী সালোম আলেক্সান্দ্রা কিছুদিন শাসন করেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে দুই পুত্র—দ্বিতীয় হাইরক্যানাস ও দ্বিতীয় আরিস্টোবুলাস—সিংহাসন দখলের জন্য সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন। এই গৃহযুদ্ধে উভয় পক্ষই রোমান জেনারেল পম্পির সাহায্য কামনা করে, ফলে একপ্রকার রোমানদের সামনে দরজা খুলে যায়। পম্পে নিজে জেরুজালেমে প্রবেশ করে মন্দির চত্বরে উপস্থিত হন এবং কার্যত হাসমোনীয় রাজবংশের উপর রোমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন।

এইভাবে এক শক্তিশালী, আত্মনির্ভরশীল ইহুদী রাজ্য যা ধর্মীয় এবং সামরিক উভয় দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, ধীরে ধীরে নিজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির চাপে আত্মসমর্পণ করে বৃহত্তর সাম্রাজ্যিক শক্তির সামনে। তথাপি, হাসমোনীয় যুগের ধর্মীয় চেতনা, রাজনৈতিক সচেতনতা এবং জাতীয়তাবাদী আবেগ পরবর্তী যুগে ইহুদী ইতিহাসের বহু গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের উৎস হয়ে থাকে।

আদি রোমান যুগ (৬৪ খ্রিষ্টপূর্ব-২য় শতক (খ্রিষ্টাব্দ))

৬৪ খ্রিস্টপূর্বে রোমান প্রজাতন্ত্রের অন্যতম প্রভাবশালী সেনানায়ক এবং রাজনীতিবিদ পম্পে, সিরিয়া জয় করার পরপরই যিহূদিয়ার অভ্যন্তরীণ সংঘাতে হস্তক্ষেপ করেন। হাসমোনীয় গৃহযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে, যেখানে দ্বিতীয় হাইরক্যানাস এবং তার ভাই দ্বিতীয় আরিস্ট্রোবুলাস সিংহাসনের জন্য একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন, পম্পে দ্বিতীয় হাইরক্যানাসের অনুকূলে অবস্থান নেন। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তিনি কেবল হাইরক্যানাসকে প্রধান পুরোহিত হিসেবে পুনঃস্থাপনই করেন না, বরং যিহূদিয়া রাজ্যটিকে রোমান সাম্রাজ্যের অধীন একটি সামন্ত রাজ্যে পরিণত করেন।

এই রাজনীতিক পরিবর্তনের পর, যিহূদিয়ার রাজনীতি ক্রমশ রোমান প্রশাসনের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে। ৪৭ খ্রিষ্টপূর্বে আলেক্সান্দ্রিয়া অবরোধের সময় দ্বিতীয় হাইরক্যানাসের পাঠানো প্রায় তিন হাজার ইহুদি সৈন্য ইডোমীয় বংশোদ্ভূত অ্যান্টিপেটার-এর নেতৃত্বে রোমের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি জুলিয়াস সিজার ও মিশরের রানী ক্লিওপেট্রার জীবন রক্ষা করে। এই কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপ জুলিয়াস সিজার অ্যান্টিপেটারের বংশধরদের রোমান সমর্থিত রাজশক্তির মালিক করে তোলে। এই ঘটনার মধ্য দিয়েই ইহুদি রাজনীতিতে ইডোমীয় বংশের প্রবেশ এবং প্রভাবশালী হয়ে ওঠার সূচনা ঘটে।

৩৭ খ্রিষ্টপূর্ব থেকে ৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইডোম বংশীয় হেরোড বংশ, বিশেষত হেরোড দ্য গ্রেট, যিহূদিয়া শাসন করেন। রোমানদের আশীর্বাদপুষ্ট এই রাজা তার নির্মাণকৌশল ও রাজকীয় উচ্চাভিলাষের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। দ্বিতীয় মন্দিরকে পুনর্নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করে তিনি একে প্রাচীন বিশ্বের অন্যতম বিস্ময়কর ধর্মীয় স্থাপনার রূপ দেন, যা পরে “হেরোডের মন্দির” নামে পরিচিত হয়। এ সময় যিহূদার জনগণ ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললেও, রাজসভার রাজনীতি ও সামাজিক বিভাজন প্রচণ্ড রূপ নিতে থাকে।

হেরোডের রাজত্বে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকলেও তার পরবর্তী প্রজন্মের অযোগ্যতা ও বিভাজন রোমান প্রশাসনকে আরও সক্রিয় করে তোলে। ৬ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আগস্তুস যিহূদীয়াকে সরাসরি রোমান প্রদেশে পরিণত করেন। তখনকার শেষ ইহুদি রাজা হেরড আর্কিলাসকে অপসারণ করে তাঁর জায়গায় একজন রোমান প্রশাসক, অর্থাৎ “প্রোকিউরেটর” নিযুক্ত করা হয়। এর ফলে যিহূদার ওপর সরাসরি রোমান শাসনের সূচনা ঘটে এবং রোমান করব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, যা দ্রুত জনরোষ তৈরি করে।

রোমানদের আরোপিত কর এবং ধর্মীয় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিক্রিয়া আসে “জুদাস অব গালীল” নামক এক ধর্মীয় নেতার নেতৃত্বে। তিনি কর না দেওয়ার ডাক দেন এবং ছোট আকারে সশস্ত্র বিদ্রোহ সংঘটিত করেন। যদিও বিদ্রোহ দ্রুত দমন করা হয়, এই ঘটনাটি ইঙ্গিত দেয় যে, রোমান আধিপত্য যিহূদার জনগণের মধ্যে গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল।

এই সময় ইহুদি সমাজ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দিক থেকে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি বড় অংশ ছিল রোমপ্রেমী এবং হেলেনীয় সংস্কৃতিতে আকৃষ্ট, অপরদিকে রক্ষণশীল এবং জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী দিন দিন আরও চরমপন্থী হয়ে ওঠে। ইহুদিদের ভেতরে বিভিন্ন ধর্মীয় দল, যেমন ফারিসী, সাদুসী, এবং এসেনীরা আলাদা আলাদা মতবাদে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এসেনীরা মূলত কিউমরানে বসবাস করে এবং নিজস্ব ধর্মীয় জীবনচর্চার মাধ্যমে একটি ধ্রুপদী ও শুদ্ধ জীবনধারার অনুসারী হয়ে ওঠেন। অন্যদিকে, ফারিসীরা ধর্মীয় আইনকে জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চায় এবং সাদুসীরা মন্দিরের পূজার আচারে কেন্দ্রীভূত থাকেন।

৬৪ খ্রিষ্টাব্দে, দ্বিতীয় মন্দিরের তৎকালীন প্রধান পুরোহিত যসুয়া বেন গ্যামলা একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার করেন—তিনি ঘোষণা দেন, প্রত্যেক ইহুদি ছেলেশিশুকে ছয় বছর বয়স থেকে শিক্ষার আওতায় আনতে হবে। এই শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল এবং ধীরে ধীরে ইহুদি সমাজে বিদ্যালয় এবং শিক্ষাব্যবস্থা একটি সাংস্কৃতিক অবলম্বনে পরিণত হয়। পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে এটি রাব্বিনিক ইহুদিবাদের ভিত্তি নির্মাণে অবদান রাখে।

তবে সামাজিক ও ধর্মীয় অস্থিরতা ক্রমাগত বেড়ে চলে। ইহুদিরা অপেক্ষা করতে থাকে এক মহামুক্তিদাতার জন্য, যিনি আসবেন এবং ইসরায়েলকে আবার স্বাধীন ও মহিমান্বিত করবেন। এই মুক্তিদাতাকে বলা হতো “মাসিয়াহ”। তার আগমনের আশায় জনমনে তৈরি হতে থাকে তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও প্রতীক্ষা। ধর্মীয় ভবিষ্যদ্বাণী, সাহিত্যে মাসিয়াহের আগমনের পূর্বাভাস প্রতিফলিত হতে শুরু করে। এই প্রেক্ষাপটেই যিশু নাসারেথের মত ব্যক্তিত্ব আবির্ভূত হন, যিনি নিজেকে বা যাঁকে তাঁর অনুসারীরা মাসিয়াহ বলে বিশ্বাস করতে শুরু করেন।

রোমান কর্তৃপক্ষ এই ধরনের আন্দোলনের বিপজ্জনক সম্ভাবনা দেখে রক্ষার নীতি গ্রহণ করে এবং অনেক ধর্মীয় নেতার উপর নজরদারি চালায়। তবে একবিংশ শতাব্দীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, এই সময়টিকে রাজনৈতিক চাপ, ধর্মীয় দ্বন্দ্ব এবং সামাজিক রূপান্তরের যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। ইহুদি সমাজে ধর্মীয় অনুশাসনের অনুশীলন যেমন অব্যাহত ছিল, তেমনই বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভও পুঞ্জীভূত হতে থাকে।

এই সময়েই শুরু হয় এক নতুন যুগের প্রস্তুতি—যেখানে রোমান সাম্রাজ্য ও ইহুদি সমাজের সংঘর্ষ ধীরে ধীরে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়, যা শেষ পর্যন্ত ৭০ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় মন্দির ধ্বংসের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের এক যুগের অবসান ঘটায়।

ইহুদি-রোমান যুদ্ধ

৬৬ খ্রিষ্টাব্দে ইহুদিয়ার ভূখণ্ডে যে মহাসংঘর্ষের সূচনা হয়েছিল, তাকে শুধু একটি যুদ্ধ বললে যথেষ্ট হয় না—এ ছিল এক বিস্ময়কর সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিপর্যয়ের সূচনা। এই প্রথম ইহুদি-রোমান যুদ্ধ, যা ৬৬ খ্রিষ্টাব্দে শুরু হয়ে ৭৩ খ্রিষ্টাব্দে শেষ হয়, ইহুদি ইতিহাসের গতি ও কাঠামো সম্পূর্ণরূপে বদলে দেয়।

এই যুদ্ধের পেছনে যে অগ্নিসংযোগকারী উপাদানগুলো জমা হচ্ছিল, তা ছিল বহুস্তরীয়। একদিকে রোমান শাসকদের কর নির্যাতন, বৈষম্যমূলক শাসনব্যবস্থা এবং উপনিবেশিক দমননীতি, অপরদিকে ছিল ইহুদি সমাজের অভ্যন্তরীণ বিভাজন, দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা। বিশেষ করে অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকট হয়ে উঠেছিল। সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণি রোমান শাসকদের সঙ্গে আঁতাত করে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল, অথচ অধিকাংশ সাধারণ মানুষ চরম দারিদ্র্য আর নিপীড়নের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল। এই অসাম্য ইহুদি সমাজে গভীর ক্ষোভ জন্ম দেয়। পাশাপাশি, জেরুজালেমের মতো এক ধর্মীয় শহরে বসবাসরত ইহুদি ও প্যাগানদের মধ্যে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব ক্রমাগত বেড়ে উঠছিল। এই উত্তপ্ত পরিবেশে সামান্য উসকানিই পর্যাপ্ত ছিল বিস্ফোরণের জন্য।

যুদ্ধ শুরু হলে ইহুদিরা রোমানদের বিরুদ্ধে প্রথম দিকে কিছু সাফল্য অর্জন করলেও, শীঘ্রই বিভক্তি ও অভ্যন্তরীণ কোন্দল তাদের দুর্বল করে তোলে। ঐতিহাসিক যোসেফাস ফ্লাভিয়াসের বর্ণনায় আমরা দেখি, ইহুদি বিদ্রোহীরা নিজেদের মধ্যেই দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল—সিকারি, জিলট, এসেনস, এবং ফারেসিদের মধ্যে মতবিরোধ এবং পরস্পর সন্দেহ এতটাই প্রকট হয়ে ওঠে যে, রোমানদের মোকাবিলার চেয়ে নিজেদের দমন করতেই অধিক সময় ব্যয় হয়। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রোমান সেনাপতি ভেসপাসিয়ান এবং পরবর্তীতে তার পুত্র টাইটাস ধারাবাহিকভাবে একের পর এক ইহুদি দুর্গ, শহর এবং খাদ্যাগার ধ্বংস করে দেন।

৭০ খ্রিষ্টাব্দে টাইটাসের নেতৃত্বে রোমান বাহিনী জেরুজালেম অবরোধ করে এবং পাঁচ মাসের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শেষে শহরটি দখল করে। ধ্বংস করা হয় দ্বিতীয় মন্দির—যা ছিল ইহুদি জাতির ধর্মীয় পরিচয়ের মূল স্তম্ভ। এই ধ্বংস কেবল একটি স্থাপত্যের পতন নয়, বরং একটি ধর্মীয় সাংস্কৃতিক মহাবিপর্যয়। হাজার হাজার ইহুদি নিহত হন, অনেকে বন্দী হন এবং বহু পরিবার দেশান্তরে বাধ্য হন। যুদ্ধের ফলাফল হিসেবে ইহুদি সমাজে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়, তা কেবল জনসংখ্যাগত নয়—এই শূন্যতা ছিল আধ্যাত্মিক ও সাংগঠনিক।

এই ধ্বংসযজ্ঞের সবচেয়ে বড় প্রতীক ছিল দ্বিতীয় মন্দিরের বিলুপ্তি। মন্দির ছিল ইহুদিদের পূজার কেন্দ্রে, তাদের জাতীয় ঐক্য এবং ধর্মীয় জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। মন্দিরধর্মী ফেরকা যেমন সাজুসেইদের অস্তিত্বই নির্ভর করত মন্দিরের অস্তিত্বের উপর। ফলে, মন্দির ধ্বংসের পর তাদের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়। অপরদিকে, ফারেসিরা—যারা তোরাহ ও মৌখিক শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব দিত—তারা সময়ের দাবি মেনে নিজেদের ধর্মীয় চর্চা ও কাঠামো পুনর্গঠনে এগিয়ে আসে। এই পুনর্গঠনের পথপ্রদর্শক হন যোহানান বেন জাক্কাই।

যোহানান রোমান শাসকদের কাছ থেকে ইয়াভনে একটি বিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি পান, যা হয়ে ওঠে ইহুদিদের নতুন আধ্যাত্মিক ঘাঁটি। এই প্রতিষ্ঠান রাব্বিনিক ইহুদিবাদের ভিত্তি স্থাপন করে—যেখানে তোরাহ পাঠ, মৌখিক আইন ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা ধর্মচর্চার কেন্দ্রে আসে। এই নতুন কাঠামোই পরবর্তীতে ইহুদিবাদের মূলধারায় রূপান্তরিত হয়।

এই সংঘাতের রেশ রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ১১৫ থেকে ১১৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চলে আরেক দফা বিদ্রোহ, যা ইতিহাসে কিটোস বিদ্রোহ নামে পরিচিত। লিবিয়া, মিশর, সাইপ্রাস এবং মেসোপটেমিয়ার ইহুদিরা রোমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে। কিন্তু এই বিদ্রোহ নিছক সামরিক সংঘর্ষে সীমাবদ্ধ ছিল না—এটি রূপ নেয় জাতিগত সহিংসতা ও নির্বিচার গণহত্যায়। হাজার হাজার মানুষ নিহত হন, বসতি ধ্বংস হয়, এমনকি সাইপ্রাসের মতো এলাকায় ইহুদিদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। অনেক জায়গায় ইহুদি অস্তিত্ব মুছে ফেলা হয় এবং নতুন ঔপনিবেশিকরা এনে বসানো হয়।

এই সমস্ত ঘটনাবলি রোমানদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও কঠোর করে তোলে। ইহুদিদের উপর নজরদারি, ধর্মীয় চর্চার উপর নিষেধাজ্ঞা, তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাধা দেওয়া—এসব নীতির মাধ্যমে ইহুদি পরিচয়কে রুদ্ধ করার চেষ্টা চলে। তবুও, এই দমনপীড়নের মধ্য দিয়েই এক নতুন ইহুদি চেতনার জন্ম হয়। রোমানদের অত্যাচার ইহুদিদের মধ্যে একপ্রকার প্রতিরোধমূলক আত্মপরিচয়ের বোধ তৈরি করে। ধর্মীয় বিশ্বাস আরও ঘনীভূত হয় এবং ভবিষ্যতের জন্য এক ‘মেসিয়াহ’ আগমনের প্রত্যাশা সমাজে ক্রমশ প্রবল হয়ে ওঠে। এই প্রত্যাশা থেকেই পরবর্তী যুগে বহু নবী ও নেতার আবির্ভাব ঘটে, যারা সমাজকে নতুন করে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখাতেন।

এই দুঃসময়ের মধ্যে রাব্বিনিক ইহুদিবাদ একটি শক্ত ভিত গড়ে তোলে, যা পরে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। তোরাহ-ভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতি, হালাখাহ আইন, এবং সিনাগগ কেন্দ্রিক ধর্মচর্চা ইহুদি সংস্কৃতির মৌলিক উপাদানে রূপ নেয়। মন্দির-নির্ভর ধর্মচর্চা থেকে শিক্ষা ও স্মৃতি নির্ভর ধর্মীয় জীবনে রূপান্তর ঘটে। এই রূপান্তর ইহুদি জাতির অস্তিত্ব রক্ষার এক কৌশলী পথ হিসেবে কাজ করে।

ইতিহাসের এই অধ্যায় শুধু ইহুদিদের জন্য নয়, গোটা মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মানচিত্রকেও প্রভাবিত করে। এই সময় থেকেই এক দীর্ঘ প্রবাস জীবনের যাত্রা শুরু হয়, যা পরবর্তী দুই হাজার বছর ধরে ইহুদিদের পরিচয়, সংগ্রাম ও স্বপ্নকে নির্ধারণ করে দেয়।

প্রাগৈতিহাসিক

ইসরায়েলের লেভান্ট অঞ্চলে মানুষের উপস্থিতি এক কথায় এক বিশাল মানবিক ইতিহাসের সাক্ষী, যা প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু যুগ অতিক্রম করে আধুনিক মানব সভ্যতার ভিত্তি গড়ে তোলে।

এই অঞ্চলের আলোচনামূলক শুরুটা হয় উবেদিয়া থেকে, যেখানে প্রায় পনের লক্ষ (১৫ লাখ) বছর আগের মানুষের অস্তিত্ব প্রমাণ পাওয়া গেছে। তখনকার প্রাগৈতিহাসিক সমাজে মানুষ পাথরের সরঞ্জাম তৈরি করতো এবং সামাজিকভাবে গ্রুপ হয়ে বসবাস করতো—স্বল্প পরিসরের হলেও তারা বাস বাছিয়েছিল একটি নিরাপদ ও উপযোগী প্রাকৃতিক আশ্রয়ে।

প্রায় ১,২০,০০০ বছর আগে বর্তমান স্কুল এবং কফজেহ এলাকার হোমিনিন (মানবীয়) জীবাশ্ম আবিষ্কার মানব বিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় লিখে—এদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য আধুনিক মানুষের মতো বিবর্তিত হলেও, জীবনধারার নিদর্শন দেখায় তারা প্রায় সম্পূর্ণ মানব জাতির আদিভূমিরই উত্তরসূরি।

এরপরে আনুমানিক ১০,০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে নাতুফিয়ান সংস্কৃতি আবির্ভূত হয়, যাকে বৈজ্ঞানিকরা প্রাচীন আফ্রো-এশীয় ভাষা ধারণার সাথে যুক্ত করেন। এরা প্রথম মানুষেরা যিনি শিকার ও সংগ্রহ নির্বাহ করেই ধাপে ধাপে কৃষি সংস্কৃতির দিকে অগ্রসর হন—প্রোটো-অগ্রিকালচারি তালিকাভুক্ত হয় তাঁদের জীবনধারা। স্থায়ী বা আধা-স্থায়ী বসতি স্থাপন, শস্যসংরক্ষণ, পশুপালন এবং সামাজিক রীতি-নীতি গড়ে তোলার সূচনা এই সময় থেকেই ঘটে।

এরপরে খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০০–৪০০০ সাল নাগাদ ঘাসুলিয়ান সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করে, যেখানে মানুষ এখন সরাসরি গৃহায়ণ, কুঠুরি নির্মাণ, কৃষি সম্প্রসারণ ও জমিতে নিয়ন্ত্রিত চাষাবাদ শুরু করে। এখানেই শুরু হয় প্রথম শহরতলী গঠন, যেখানে সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও প্রযুক্তির বিকাশ গতিশীলতা পায়—এই ধাপলাইন পার্রিতির এক দূরদৃষ্টিকোণিক রূপান্তর।

এই প্রবাহ ইতিহাসের ধারায় যে ধারাবাহিকতা তৈরি হয়, তা ইসরায়েলের ভূমিকে শুধু ধর্মীয় বা রাজনৈতিক কেন্দ্রে পরিণত করে না—যেখান থেকে আধুনিক মানব জাতির নিজস্বতা, সামাজিক যোগসূত্র ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি প্রসারিত হয়। এখানেই আমরা ঐতিহাসিক মানুষের সংগ্রাম, অভিযোজন ও সৃজনশীলতার প্রাথমিক স্পন্দন খুঁজে পাই যা বিশ্বসভ্যতার পরবর্তী বিকাশের ভিত্তি স্থাপন করে।

ব্রোঞ্জ এবং লৌহ যুগ

প্রাচীন লেভান্তের ইতিহাস এক দীর্ঘ সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের কাহিনি, যার গভীরে নিহিত রয়েছে কানানীয় সভ্যতার উত্থান, ইসরায়েল ও যিহূদার রাজ্য গঠনের পটভূমি এবং ব্রোঞ্জ যুগ থেকে শুরু করে লৌহ যুগ পর্যন্ত এক জটিল ঐতিহাসিক ধারা। এই অঞ্চলটি — যা আধুনিক লেবানন, ইসরায়েল, ফিলিস্তিন, জর্ডান ও সিরিয়ার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত — হাজার হাজার বছর ধরে এক গুরুত্বপূর্ণ সভ্যতাকেন্দ্র ছিল। এরই ভিতর থেকে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে হিব্রু জনগোষ্ঠী এবং পরবর্তীকালে ইহুদি ধর্মীয় ঐতিহ্যের ভিত্তি।

প্রথমেই বলা দরকার, “কানান” ও “কানানাইটস” শব্দ দুটি মূলত বহুবিধ ভাষায় পাওয়া যায় এবং এগুলোর উৎস ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ বা তারও আগে। মিশরীয়, আক্কাদীয়, ওগারিতীয় ও হিত্তি দলিলপত্রে এই নামগুলি নানা প্রেক্ষিতে ব্যবহার হয়েছে। “কানান” বলতে বোঝানো হত একটি ভূগোলিক অঞ্চলকে, যার পরিধি সময় ও রাজনীতির প্রেক্ষিতে বদলে গিয়েছে। এটি কখনো কখনো উপকূলীয় অঞ্চলকেই নির্দেশ করেছে, কখনো বা সমগ্র লেভান্তকেই। এ অঞ্চলটির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল এর নগর-রাষ্ট্রভিত্তিক রাজনৈতিক গঠন। যেমন বাইবেলের বর্ণনায় আমরা দেখি, ইয়েরিখো, হাৎছোর, গেবেল বা বাইব্লোস, মেগিদ্দো ইত্যাদি শক্তিশালী কানানীয় নগর-রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত ছিল।

এই নগর-রাষ্ট্রগুলি কোনো কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক শাসনাধীন ছিল না, বরং স্বতন্ত্র শাসক দ্বারা পরিচালিত হত এবং মাঝে মাঝে একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষেও জড়িয়ে পড়ত। এই সময়কার কানানীয় সংস্কৃতি একটি উঁচুমানের লিপি ও সাহিত্য ধারণ করত — বিশেষ করে উগারিত শহর থেকে পাওয়া অগণিত মাটির ফলকে তার নিদর্শন রয়েছে। এই ভাষা সেমিটিক পরিবারের একটি শাখা এবং প্রাচীন হিব্রু, ফিনিশীয় ও আরামীয় ভাষার পূর্বসূরী বলেই ধরা হয়।

প্রায় ১৫৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ সময়কালকে পরবর্তী ব্রোঞ্জ যুগ (Late Bronze Age) বলা হয়। এই সময়ে কানানের বড় একটি অংশ মিশরের নব রাজ্যের অধীনে পড়ে যায়। মিশরীয় শাসক থুতমোসিস III থেকে শুরু করে রামেসেস II পর্যন্ত একাধিক ফিরাউন এই অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করতেন। “আমার্না পত্রপত্রিকা” — যা কূটনৈতিক ও প্রশাসনিক চিঠিপত্রের এক বিরল সংকলন — থেকে আমরা জানতে পারি, কানানের বহু শহরের শাসকরা ফিরাউনের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়মিত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতেন এবং স্থানীয় বিদ্রোহ দমনে মিশরীয় সহায়তা প্রার্থনা করতেন।

কিন্তু পরবর্তী ব্রোঞ্জ যুগের অবসানে (প্রায় ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) গোটা পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এক বৃহৎ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয় নেমে আসে, যা “ব্রোঞ্জ যুগের পতন” নামে পরিচিত। মাইসেনীয় গ্রিস, হিত্তি সাম্রাজ্য, এবং মিশরের প্রভাবিত অঞ্চলসমূহে এই সময়কালে ধ্বংস, জনবসতির পরিত্যাগ, এবং শাসন কাঠামোর ভাঙন লক্ষ্য করা যায়। এর পিছনে কারণ হিসেবে জলবায়ুর পরিবর্তন, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ, তথাকথিত ‘সামুদ্রিক জাতিগোষ্ঠীর’ আগমন ও বাণিজ্য পথের পতনকে দায়ী করা হয়।

এই দোলাচলে কানানও নিস্তার পায়নি। বহু নগর-রাষ্ট্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, মিশরের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে যায়, এবং এক নতুন শক্তির উত্থান দেখা দেয়। এই প্রেক্ষাপটে প্রাচীন মিশরের মেরনেপতাহ স্তম্ভ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে প্রথমবার “ইসরায়েল” নামটি ঐতিহাসিকভাবে উল্লেখিত হয়েছে। স্তম্ভটি খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ১২০০ সালের, এবং এতে লেখা আছে: “ইসরায়েল ধ্বংস হয়েছে; তার বীজ আর নেই।” এই বাক্যাংশ প্রমাণ করে যে তখনকার সময়ে, কানানের অভ্যন্তরে একটি জনগোষ্ঠী ইতিমধ্যেই “ইসরায়েল” নামে পরিচিত ছিল এবং তাদের সামাজিক উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য ছিল।

তবে তারা কোনো শহর-রাষ্ট্র ছিল না; বরং ইতিহাসবিদদের মতে, তারা ছিল একটি সম্প্রদায়, যারা পাহাড়ি অঞ্চলে গবাদিপশু পালন ও কৃষিনির্ভর জীবিকা গড়ে তুলেছিল। আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা এবং সামাজিক-ইতিহাস বিশ্লেষণ এই ধারণা প্রতিষ্ঠা করেছে যে ইসরায়েলীয়রা কানানের মধ্য থেকেই বিকশিত হয়েছিল — বাইরের আগন্তুক নয়, বরং অভ্যন্তরীণ বিকাশের ফল।

তাদের ধর্মীয় বিবর্তনও ধাপে ধাপে হয়েছে। কানানীয় ধর্ম বহুঈশ্বরবাদী ছিল, যেখানে এল, বাল, আশেরাহ প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজা চলত। ইসরায়েলীয়রা প্রথমদিকে এই ধর্মীয় কাঠামোর মধ্যে থেকেই উপাসনা করত, কিন্তু ধীরে ধীরে ইয়াহওয়ে উপাসনাকে কেন্দ্র করে এক স্বতন্ত্র একেশ্বরবাদী ধ্যান গড়ে ওঠে। এটি ছিল একটি দীর্ঘমেয়াদী ধর্মীয় রূপান্তর, যার চূড়ান্ত রূপ গৃহীত হয় বহু শতাব্দী পরে।

ইসরায়েলীয়রা যে ভাষায় কথা বলত তা ছিল প্রাচীন হিব্রু, যা সেমিটিক ভাষাগুলির একটি শাখা। এই ভাষাতেই বাইবেলের তোরাহ, নবী-লেখা ও অন্যান্য গ্রন্থ রচিত হয়। একই সময়ে, উপকূলীয় অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে এক নতুন জাতিগোষ্ঠী — ফিলিস্তীয়রা — যাদের সম্পর্কে ধারণা করা হয়, তারা সম্ভবত দক্ষিণ ইউরোপ থেকে আগত নাবিক ও সামরিক সম্প্রদায় ছিল। গাজা, অশকেলন, অশদোদ প্রভৃতি শহরে তারা একটি শক্তিশালী ফিলিস্তীয় পঞ্চনগর রাষ্ট্র গঠন করে।

এখানে স্মরণযোগ্য যে, হিব্রু বাইবেলে বর্ণিত “এক্সোডাস” — অর্থাৎ মিশর থেকে মোশির (মুসা) নেতৃত্বে ইসরায়েলীয়দের নির্গমন ও চূড়ান্তভাবে কানানে প্রবেশ — এই কাহিনির ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে এখনকার অধিকাংশ গবেষক সন্দিহান। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বা মিশরীয় ইতিহাসে এর সরাসরি প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং অনেকে মনে করেন, এই কাহিনি ইহুদি জাতিসত্ত্বার নির্মাণে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মিথ, যার মাধ্যমে একটি স্বতন্ত্র জাতীয় পরিচয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

ইতিহাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল ইসরায়েল ও যিহূদার রাজ্য গঠনের প্রক্রিয়া। প্রায় ৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ উত্তর কানানে ইসরায়েলের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যার রাজধানী ছিল সামারিয়া। এটি ছিল অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ, জনবহুল ও রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় এক রাষ্ট্র, যা ওম্রিদ রাজবংশের অধীনে গালিলি, জর্দান উপত্যকা, শ্যারন সমভূমি ও ট্রান্সজর্ডান অঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

দক্ষিণে যিহূদার রাজ্য গঠিত হয় কিছুটা পরে — অনুমানিক ৮৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে — যার রাজধানী ছিল জেরুজালেম এবং যেটি ছিল একটি অপেক্ষাকৃত ছোট ও দুর্বল রাজ্য। এই রাজ্য শাসিত হত দায়ূদের (ডেভিড) বংশধরদের দ্বারা। ধর্মীয়ভাবে যিহূদা ছিল অপেক্ষাকৃত একনিষ্ঠ ইয়াহওয়ে উপাসক এবং এখানেই স্থাপিত হয় সোলোমনের মন্দির, যা পরবর্তীতে ইহুদি জাতির ধর্মীয় কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

৭২২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ইসরায়েলের রাজ্য নব-অসিরীয় সাম্রাজ্যের আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বহু অধিবাসী নির্বাসিত হন, যাদের অনেকে ইতিহাসে “হারিয়ে যাওয়া দশ গোত্র” নামে পরিচিত। যিহূদা রাজ্য কিছুদিন অসিরীয় অধীনস্থ রাজারূপে টিকে থাকলেও পরে নব-বেবিলনীয় সাম্রাজ্যের অধীন পড়ে। ৫৮৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, নবূখদনেজার II জেরুজালেম দখল করেন, শহর ধ্বংস করেন এবং সোলোমনের মন্দির ভেঙে ফেলেন। এই ঘটনার ফলে শুরু হয় “বাবিলনীয় নির্বাসন” — ইহুদি জাতির ইতিহাসে এক গভীর অভিঘাতময় অধ্যায়।

এই নির্বাসনকালেই ইহুদিদের ধর্মীয় পরিচয় এবং ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তার গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর ঘটে। মন্দির-কেন্দ্রিক পূজা ব্যবস্থার পরিবর্তে শাস্ত্রপাঠ, উপাসনা ও ধর্মীয় অনুশীলনের এক নতুন ধারা গড়ে ওঠে, যার ভিত্তিতে পরবর্তী কালে ইহুদি ধর্মের রূপ পরিপূর্ণতা লাভ করে।

প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, লিপিপত্র, বাইবেল ও মিশরীয় দলিলপত্র একসঙ্গে পাঠ করলে বোঝা যায় যে, ইসরায়েল ও যিহূদা নামক দুটি রাষ্ট্র মূলত কানানের অভ্যন্তরে বসবাসকারী সেমিটিক জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকেই গড়ে উঠেছিল। তাদের রাজনৈতিক ইতিহাস, ধর্মীয় চেতনার বিবর্তন এবং সাংস্কৃতিক রূপান্তর এক বৃহৎ লেভান্তীয় প্রেক্ষাপটের অন্তর্গত ছিল।

এই ইতিহাস শুধুমাত্র ইহুদি জাতির নয়, এটি প্রাচীন লেভান্তের জাতিগুলির যৌথ উত্তরাধিকার। কানানের সেই বহু রঙিন নগর-রাষ্ট্র, ফিনিশীয়দের বাণিজ্যিক সাফল্য, ফিলিস্তীয়দের সামরিক উপস্থিতি, এবং মিশরীয়দের প্রশাসনিক প্রভাব সব মিলিয়ে এক বহুরৈখিক ইতিহাস তৈরি করে — যার প্রতিটি স্তর আজও প্রত্নতত্ত্বের মাটির নিচে চাপা পড়ে আছে, আবার কোনোটির ছাপ রয়ে গেছে বাইবেলের পাতায়, মিশরীয় স্তম্ভে কিংবা উগারিতের লিপিতে। এই ইতিহাস চর্চার মধ্য দিয়ে আমরা শুধু অতীত নয়, সমসাময়িক ধর্মীয় ও জাতীয় পরিচয়ের উৎপত্তির গভীরতাকেও অনুধাবন করতে পারি।

শাস্ত্রীয় প্রাচীনত্ব

বাবিলনীয় সাম্রাজ্যের পতন এবং আকেমেনিড যুগের সূচনা প্রাচীন নিকটপ্রাচ্যের ইতিহাসে এক মৌলিক পালাবদলের সূচনা করে। খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৯ সালে, পারস্যের আকেমেনিড শাসক সাইরাস দ্য গ্রেট তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে বাবিলন দখল করেন এবং প্রাচীন বিশ্বের বৃহত্তম এক সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। কিন্তু সাম্রাজ্য গঠনের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি কেবল রাজনৈতিক শক্তি বিস্তারের দিক থেকেই নয়, বরং সংস্কৃতি, ধর্ম এবং মানবাধিকারবিষয়ক এক মৌলিক ঘোষণার মাধ্যমেও স্মরণীয় হয়ে থাকে।

সাইরাস, যিনি ‘মহান’ অভিধায় ভূষিত, শুধু একজন বিজয়ী সেনাপতি ছিলেন না, তিনি ছিলেন ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদের এক প্রাথমিক প্রচারক। তাঁর সর্বাধিক পরিচিত নীতিগত উদাহরণ হল বাবিলনের অধিবাসীদের, বিশেষ করে নির্বাসিত যিহূদিদের নিজ মাতৃভূমিতে ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রদান। সাইরাস সিলিন্ডার — যা অনেকেই মানবাধিকার ঘোষণার প্রাচীনতম দলিল বলে বিবেচনা করেন — এই মানবিক রাজনীতির সাক্ষ্য বহন করে। ইহুদি ঐতিহ্যেও সাইরাসকে ঈশ্বরনির্ধারিত মুক্তিদাতা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, যেমনটি আমরা ইসায়া গ্রন্থে পাই।

যিহূদিদের একটি বড় অংশ, যারা নবূখদনেজারের হাত ধরে বাবিলনীয় নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল, পারস্যের এই নয়া নীতির ফলে আবারও তাদের প্রাচীন ভূমি — যিহূদা প্রদেশ — এ ফিরে আসে। এই প্রত্যাবর্তনের ধারাবাহিকতায় খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ৫২০ সালের মধ্যে দ্বিতীয় মন্দির নির্মিত হয়। প্রথম সোলোমনিক মন্দির ধ্বংসের প্রায় ৭০ বছর পর এই মন্দির নির্মাণ ইহুদি জাতিগত পরিচয়ের পুনর্গঠনে এক কেন্দ্রীয় ভূমিকা রাখে। একে কেন্দ্র করে পুনরায় গঠিত হয় যিহূদিদের ধর্মীয় জীবন, এবং এটি পরবর্তী এক সহস্রাব্দ ধরে ইহুদি উপাসনার কেন্দ্রে অবস্থান করে।

আকেমেনিড প্রশাসন এই অঞ্চলের শাসনব্যবস্থাকে “ইয়েহুদ মেদিনাতা” নামে একটি আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশে রূপান্তরিত করে, যার নেতৃত্বে থাকত স্থানীয় প্রশাসক ও পুরোহিতগণ, যাঁরা পারস্যের সর্বোচ্চ প্রশাসনের অধীন থাকলেও অভ্যন্তরীণ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে প্রচুর স্বাধীনতা ভোগ করতেন। এই সময়েই এজরা ও নেহেমিয়ার মতো ধর্মীয় নেতারা হিব্রু আইনকানুন পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, যার ফলে ধর্মীয় আইনের সামাজিক রূপ আরও শক্তিশালী হয়।

তবে শান্তির এই যুগ চিরস্থায়ী হয়নি। খ্রিস্টপূর্ব ৩৩২ সালে, গ্রিক যোদ্ধা আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট এক দুর্বার অভিযানে এই অঞ্চল দখল করেন। আকেমেনিড সাম্রাজ্যের পতনের পরে আলেকজান্ডারের তৈরি সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হলে, তাঁর সেনাপতিরা একাধিক রাজ্য গড়ে তোলে। এর ফলে যিহূদা অঞ্চল টলেমীয় ও পরে সেলেউসিড শাসনের অধীনে চলে যায়। এই নতুন গ্রিক-ভিত্তিক রাজনৈতিক পরিকাঠামো শুধু প্রশাসনিক কাঠামো নয়, ধর্ম ও সংস্কৃতিতেও এক রকমের ‘হেলেনাইজেশন’ প্রক্রিয়া চালু করে।

হেলেনিজম, যা গ্রিক ভাষা, ধর্ম ও রীতিনীতি গ্রহণের এক বিস্তৃত সংস্কারপ্রক্রিয়া, যিহূদা অঞ্চলের রক্ষণশীল ধর্মীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে গুরুতর সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়ে — একদিকে গ্রিক সংস্কৃতি অনুসরণকারী ধনী ও প্রভাবশালী শ্রেণি, অপরদিকে ধর্মীয় আইনকে আঁকড়ে ধরা সাধারণ ইহুদি জনগণ। এই উত্তেজনার চূড়ান্ত রূপ দেখা যায় আনতিওকাস চতুর্থ এপিফানিসের শাসনামলে, যিনি যিরূশালেম মন্দিরে গ্রিক দেবতার প্রতিমা স্থাপন করেন এবং ইহুদি ধর্মীয় চর্চা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

এই ধর্মীয় নিপীড়নের জবাবে শুরু হয় ম্যাকাবীয় বিদ্রোহ — এক সশস্ত্র জনআন্দোলন, যা খ্রিস্টপূর্ব ১৬৭ সালে সূচিত হয়। যিহূদা ম্যাকাবি ও তাঁর পরিবার সেলেউসিড বাহিনীর বিরুদ্ধে এক কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। পরবর্তী দুই দশকের সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে সেলেউসিড কর্তৃত্ব ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং ম্যাকাবীয়রা হাশমোনীয় বংশ নামে এক নতুন রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। হাশমোনীয় রাজ্য ছিল ইহুদি স্বায়ত্তশাসনের একটি বিরল অধ্যায়, যা প্রায় এক শতাব্দী ধরে টিকে ছিল এবং তার আওতায় আশপাশের অঞ্চল যেমন ইদোমিয়া, গালিলি, পেরেয়া ও সামারিয়ার কিছু অংশ জুড়ে এক ধরণের আঞ্চলিক সম্প্রসারণ ঘটে।

তবে হাশমোনীয় শাসনও রাজনৈতিক সংকট থেকে মুক্ত ছিল না। অভ্যন্তরীণ বিরোধ, বিশেষ করে শাসনক্ষমতার জন্য ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষ, যিহূদা রাজনীতিকে দুর্বল করে তোলে এবং বাইরের শক্তির হস্তক্ষেপের সুযোগ সৃষ্টি করে। এই পটভূমিতে, খ্রিস্টপূর্ব ৬৩ সালে রোমান প্রজাতন্ত্রের জেনারেল পম্পেই এক অভিযানের মাধ্যমে সিরিয়া দখল করেন এবং পরে যিরূশালেমে প্রবেশ করে হাশমোনীয়দের অভ্যন্তরীণ বিরোধকে কাজে লাগিয়ে অঞ্চলটিকে রোমের আওতাভুক্ত করেন।

এই সময়কাল থেকেই যিহূদা এক স্পষ্ট রোমান উপনিবেশে পরিণত হয়, যার শাসনভাগ একদিকে রোমান গভর্নরের হাতে আর অন্যদিকে স্থানীয় এডোমীয় বংশোদ্ভূত হেরোদ দ্য গ্রেটের হাতে অর্পিত হয়। হেরোদ ছিলেন একদিকে রোমানপন্থী রাজা, অন্যদিকে এক নির্মম ও চতুর কূটনীতিক। তিনি ব্যাপক নির্মাণকাজের জন্য পরিচিত ছিলেন — হেরোদিয়ান মন্দিরের পুনঃনির্মাণ ছিল তাঁর সর্ববৃহৎ অবদান — তবে একই সঙ্গে তিনি তাঁর প্রতিপক্ষদের নির্মূল করার জন্যও berühmtheit লাভ করেন।

খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে এই ভূখণ্ড সরাসরি রোমান প্রদেশ “জুদেয়া”র অংশ হয়ে যায় এবং এই নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতা ইহুদি জনগণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করে। উচ্চ কর, ধর্মীয় অবমাননা, এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা — এই তিনের সংমিশ্রণে ৬৬ খ্রিস্টাব্দে ইহুদি-রোমান যুদ্ধের সূচনা ঘটে, যা ঐতিহাসিকভাবে “প্রথম ইহুদি-রোমান যুদ্ধ” নামে পরিচিত।

এই যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী। জিউসেফাস ফ্ল্যাভিয়াস, একজন ইহুদি ইতিহাসবিদ যিনি পরবর্তীতে রোমানদের পক্ষে কাজ করেছিলেন, এই যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেন। যিরূশালেম অবরুদ্ধ হয়, দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ে, এবং অবশেষে ৭০ খ্রিস্টাব্দে রোমান সেনাপতি টাইটাস শহরে প্রবেশ করে দ্বিতীয় মন্দির ধ্বংস করেন। এই ধ্বংস কেবল একটি ধর্মীয় কেন্দ্রের পতন ছিল না; এটি ইহুদি জাতিগত আত্মপরিচয়ের কেন্দ্রচ্যুতি ঘটায়।

রোমান নিপীড়নের শেষ অধ্যায় শুরু হয় বার কখবা বিদ্রোহ (১৩২–১৩৬ খ্রিস্টাব্দ), যা হাদ্রিয়ানের শাসনামলে সংঘটিত হয়। এই বিদ্রোহ ছিল এক চূড়ান্ত প্রয়াস, যার নেতৃত্ব দেন শিমন বার কখবা। ইহুদিরা সাময়িকভাবে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেও, রোমানরা শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত নির্মমভাবে এই বিদ্রোহ দমন করে। লক্ষ লক্ষ ইহুদি নিহত হন, বহু গ্রাম ও শহর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, এবং যিরূশালেম পুনর্নির্মাণ করে এক রোমান উপনিবেশ ‘এলিয়া ক্যাপিটোলিনা’ হিসেবে গড়ে তোলা হয়।

এই দমননীতির অংশ হিসেবে যিহূদা প্রদেশের নাম পরিবর্তন করে “সিরিয়া প্যালেস্টিনা” রাখা হয় — অনেক গবেষকের মতে, ইহুদি ইতিহাস ও স্মৃতি মুছে ফেলার জন্য এটি একটি কৌশলগত পদক্ষেপ। ইহুদিদের যিরূশালেমে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়, ধর্মীয় স্বাধীনতা চরমভাবে খর্ব হয়, এবং জাতিগত উপস্থিতির কেন্দ্র সরে যায় গালিলির মতো অঞ্চলে।

তবুও, ইহুদি চেতনার অবসান ঘটেনি। গালিলি হয়ে ওঠে এক নতুন ধর্মীয় কেন্দ্র, যেখানে তান্নাঈম ও পরবর্তী যুগের রাব্বিদের নেতৃত্বে মিশনা ও তালমুদের প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই সময় থেকেই ইহুদি পরিচয় ভৌগোলিক না হয়ে মূলত ধর্মীয় ও আইনি কাঠামোর ভিত্তিতে গঠিত হতে থাকে।

এই দীর্ঘ ইতিহাস প্রমাণ করে, যে যিহূদা ও যিরূশালেম শুধু একটি ভূগোলিক পরিসর নয়, বরং এক চলমান জাতিগত, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রতীক। এখানেই বিনির্মিত হয়েছে মুক্তির আখ্যান, জন্ম নিয়েছে নির্যাতনের স্মৃতি, এবং এই ইতিহাস এখনও আধুনিক রাজনৈতিক বাস্তবতা পর্যন্ত প্রসারিত। তাই এই প্রাচীন কাহিনি শুধুই অতীত নয়; এটি একটি চলমান মানবিক ইতিহাস, যার অনুরণন আমরা আজও টের পাই।

পরবর্তী প্রাচীনত্ব এবং মধ্যযুগ