বাংলার গ্রামীণ সমাজে পয়ার ছন্দে লেখা এ ধরনের মরমি কাব্য উনিশ শতকের শেষ দিক পর্যন্ত খুবই জনপ্রিয় ছিল। আধ্যাত্মিক ভাব সমৃদ্ধ কাব্যিক চরণে লেখা বাংলার পুরানো দিনের পুঁথি সাহিত্যে সে সময়ের বহুত্তবাদ, সামাজিক সম্প্রীতি, সাম্প্রদায়িক সহিষ্ণুতা ও রকমারি ধর্মীয় মতবাদের বৈচিত্রে ভরপুর এক সুজলা সুফলা বাংলার চিত্রফুটে উঠে, যেখানে বাঙ্গালীর সবচেয়ে বড় পরিচয় ছিল যে সে সবার আগে মানুষ। সে মানুষের মত পার্থক্য থাকতেই পারে, সৃষ্টির রহস্য অনুধাবনে তার চেষ্টার পথ ও ধর্ম পাশ্বের্র মানুষটি থেকে ভিন্নতরও হতে পারে! সেটাই তো স্বাভাবিক, এবং প্রাকৃতিক। ‘আগাম’ পুঁথির লেখক আলী রাজা মনে হয় যেন সেরকমই কিছু একটা বলতে চেয়েছিলেন যখন তিনি লিখেছিলেন: “চারি মত, শাস্ত্র এক, ঈশ্বর চিনিতে। সহরেত চারি পন্থ নৃপতি চলিতে”। এ সব বিষয়ে কিছু আলোচনা করার জন্যই এ লেখার অবতারনা। কিন্তু তার আগে বাংলার ইতিহাস নিয়ে দুচারটি কথা না বললেই না, যার বহু দিক এখন পর্যন্ত অনেকটা কুয়াশাচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট রয়ে গেছে এবং যা লুকিয়ে রয়েছে নানাবিধ কিংবদন্তি, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস, ইতিহাসের উত্থান-পতন ও সামাজিক জটিল বিবর্তনের মধ্যে। এসবের আসল চিত্র উদ্ঘাটন করার জন্য ঐতিহাসিকদের এখনো বহু পথ পাড়ি জমানো বাকী।

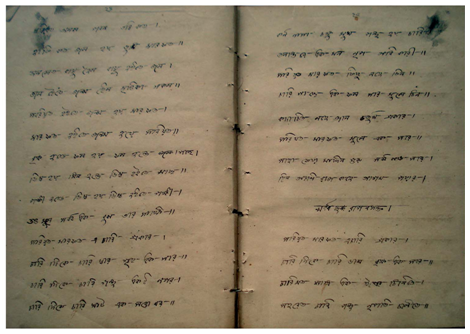

সরিয়ত অনল পবন তরিকত ।

হাকিকত জল হয় ভূমি মারফত।।

অনলেতে বায়ু হৈল বায়ু হইতে জল।

জল হইতে জন্ম হৈল মৃত্তিকা সকল।।

সরিয়ত হইতে জন্ম হয় মারফত।

মারফত হইতে জন্ম হয় সরিয়ত।।

বৃক্ষ হন্তে ফল হয়, ফল হন্তে গাছ।

ডিম্ব হয় মিন হন্তে ডিম্ব হইতে মাছ।।

পক্ষী হন্তে ডিম্ব হয় ডিম্ব হইতে পক্ষী।

তত্ত্ব মূল সর্ব্ব এক বুঝ তার সাক্ষী।।

সরিয়ত মারফত এ চারি প্রকার।

চারি দিকে চারি দ্বার গৃহ এক সার ।।

চারি দিকে চারি পন্থ একই নগর।

চারি দিকে চারি ঘাট একই সরোবর।।

কর্ণ নাসা চক্ষু মুখ পন্থ হয় চারি।

জনান্তরে এক মন নৃপ অধিকারী।।

সরিয়ত মারফত কিছু নহে ভিন।

চারি গাছে এক ফল সার মূলে চিন।।

কদাচিত নহে জান চতুর্থ প্রকার।

সরিয়ত মারফত মূলে এক পার।।

সাহা কেয়া মদ্দিন গুরু সর্ব্ব লক্ষ সার।

হিন আলি রাজা কহে আগাম পয়ার।।

খর্ব ছন্দ রাগ বসন্ত

সরিয়ত মারফত এ চারি প্রকার।

চারি দিকে চারি ডাল বৃক্ষ এক সার।।

চারি মত শাস্ত্র এক ঈশ্বর চিনিতে।

সহরেত চারি পন্থ নৃপতি চলিতে।।

ফল থেকে গাছ হয়, গাছ থেকে ফল।

মাছ থেকে ডিম হয়, ডিম থেকে মাছ।।

ডিম থেকে পাখি হয়, পাখি থেকে ডিম।

পরম সত্য হল সবই এক, সব কিছু তার সাক্ষী।।

শরী‘আহ বল আর মারেফা বল, মূলত চার প্রকার।

একটি বাড়ির যেমন চারটি দরজা, সবগুলো ঢোকার পথ ।।

গত শতাব্দির আশির দশকে আধুনা বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরের ভুগর্ভ গুদাম ঘরে সংরক্ষিত আরবী, ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষায় উৎকীর্ণ একটি বিশাল আকারের মসজিদ শিলালিপি (১৫১৭ শকাব্দ/ ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দ, নয়াবাড়িতে প্রাপ্ত ধূসর রঙ্গের ব্যাসাল্ট শিলাখন্ডটির আয়তন ৬৭×১২.৫০ ইঞ্চি) দেখতে পেয়ে আমি বিষ্ময়ে অভিভূত হয়েছিলাম। প্রায় নব্বই বছর আগে নলিনীকান্ত ভট্টাশালী ঢাকার অদুরে নয়াবাড়ী নামক গ্রামের একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষে সর্বপ্রথম এই শিলালিপিটি দেখতে পান, যার মধ্যে তিনি এক অসাধারণ সামাজিক সম্প্রীতির বার্ত্তা খুঁজে পান। মধ্যযুগের এ ধারাটিকে তিনি “মিলন মঙ্গল” নামে আখ্যায়িত করেছিলেন (নলিনীকান্ত ভট্টাশালী, “মিলন মঙ্গল” দেশ , বর্ষ ৬, সংখ্যা ৪৮, ১৪ অক্টোবর, ১৯৩৯, পৃষ্ঠা ৫৮৩-৮৫; পুণর্মুদ্রন: দেশ , ২২ অক্টোবর , ১৯৮৩, পৃষ্ঠা ৪৫-৪৭ ) । র্এই ধরনের শিলালিপিগত প্রমাণে সেকালে নানা পরিচয়ে পরিচিত মানুষের মধ্যে আন্তঃধর্মীয় সৌহার্দ্য, সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা ও বোঝাপড়ার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। যেমন আমরা ধর্মপ্রাণ মুসলিম হাজী ভাগল খানকে দেখি যে তিনি একটি মসজিদের ‘ওয়াক্ফ’ (দেবোত্তর সম্পত্তি) ও ‘মদদ-ই-মা‘আশ’ (ধর্মীয় স্থাপনার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনুদান) বিষয়ক তাঁর দানপত্রটি সংস্কৃত ভাষায় খোদাই করিয়েছিলেন। এতে তিনি সমাজের প্রথাগত বেশ কিছু ইসলামী বিষয়কে আরবী ও ফার্সী ভাষায় প্রকাশ না করে দেশীয় শব্দমালা ব্যবহার করেছেন, যে সকল শব্দ হিন্দু ধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গেও ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ মসজিদ স্থাপনা বুঝাতে তিনি ‘মহসীদ মন্দিরা দীনি’ কথাটি ব্যবহার করেছেন। শিলালিপিটিতে ভূমিদস্যু ও দুর্বৃত্তদের হাত থেকে দেবোত্তর ও ওয়াক্বফকৃত সম্পত্তি রক্ষা করার নিমিত্তে সাবধান করতে অভিশাপ বাণীর সঙ্গে সঙ্গে একটি গাধার চিত্রও খোদিত রয়েছে, যা স্পষ্টতই প্রাচীন সংস্কৃত শিলালিপির প্রভাবের ইঙ্গিত বহন করে। এ ধরনের অভিশাপের বাণীগুলো অন্যান্য বেশ কিছু সংস্কৃত এবং আরবী ও ফার্সী শিলালিপিতে দেখা যায়।

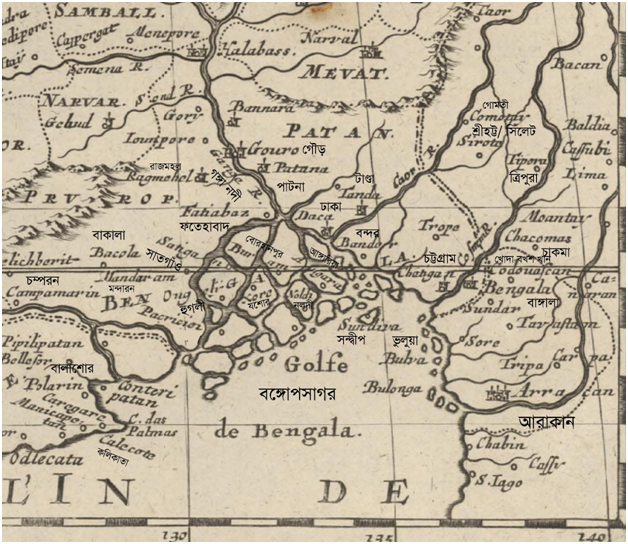

তবে প্রথমেই শুরু করা যাক সে সময়ের বাংলার ভু-পরিচিতি নিয়ে। ঢাকা জেলার পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা জেলা ও সিলেট (সংস্কৃতে ‘শ্রীহট্ট’, ইবনে বাত্তুতার বর্ণনা অনুযায়ী ‘হাবানাক’, কোন কোন আরবী ও ফার্সী সূত্রানুযায়ী ‘সুকনাত’) জেলা ইত্যাদি এলাকা এবং পূর্ব ভারতের বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্য প্রাচীন যুগে ‘সমতট’ নামে খ্যাত ছিল। বাংলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, যা আত্রাই নদীর পশ্চিম থেকে গঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত একটি উঁচু অঞ্চল ছিল, তা আদি যুগে ‘গৌড়’ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তবে পরবর্তীতে গৌড় নামটি এ অঞ্চলের রাজধানীর জন্য বেশি ব্যবহৃত হতে শুরু করে। সংস্কৃত ও প্রাচীন বাংলা ভাষায় পরবর্তীকালে অপেক্ষাকৃত এই উঁচু ভূভাগটি ‘বরেন্দ্রভূমি’ বা ‘বরিন্দ’ নামে অধিক পরিচিত ছিল। প্রাথমিক ফার্সী সূত্রগুলোতে (যেমন মিনহাজ আল-দীন প্রণীত ‘তাবাকাত-ই-নাসিরী’ বইয়ে) এই অঞ্চলটিকে ‘বারিন্দ’ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। লক্ষণাবতী শহরটি এ অঞ্চলের পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল এবং গৌড় অঞ্চলের রাজধানী ছিল। সুলতানি আমলে এ শহরটির পাশ ঘেঁষে বিখ্যাত রাজধানী গৌড় গড়ে ওঠে। মোঘলপূর্ব মুসলিম শাসনামলের প্রায় সব রাজধানীই গৌড় বা লক্ষণাবতী শহরের কাছাকাছি ছিল, যেমন দেবীকোট, পাণ্ডুয়া, একডালা, টান্ডা। হুগলী-ভাগীরথী নদীর পশ্চিম দিকের অঞ্চলটি সাধারণত ‘রাঢ়’ নামে পরিচিত ছিল। অন্যদিকে প্রাচীন তাম্রলিপ্তি বন্দর শহরটি রাঢ় অঞ্চলের দক্ষিণ প্রান্তে গড়ে ওঠে।

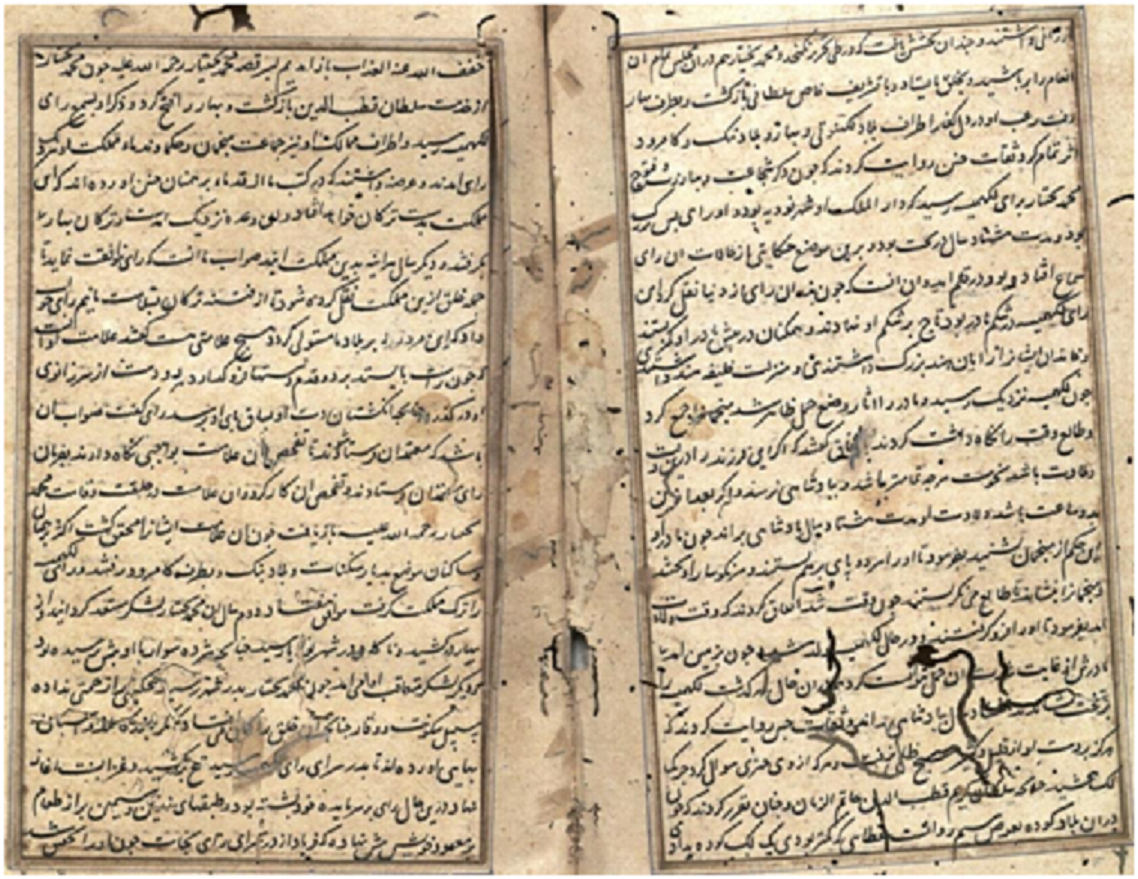

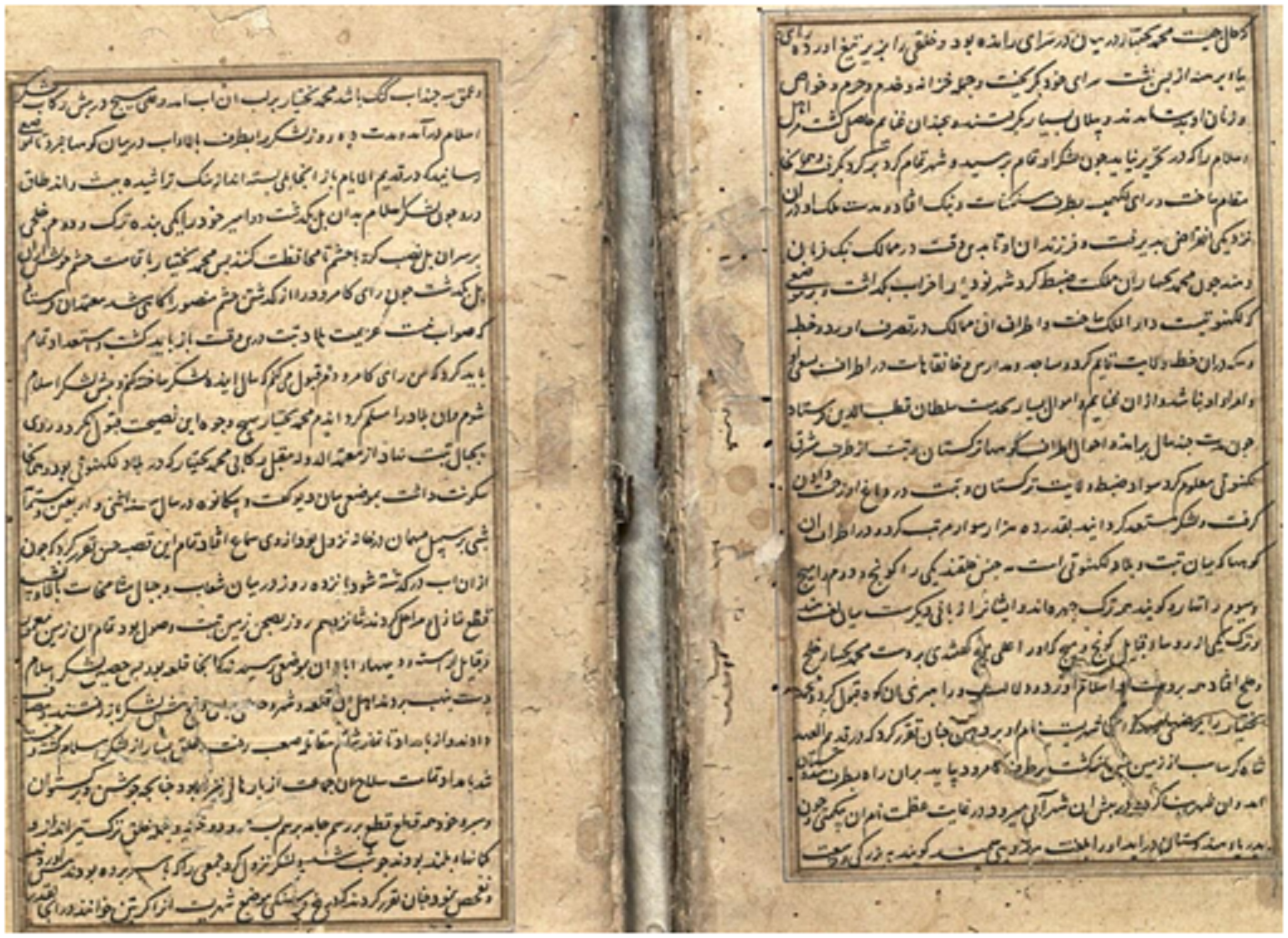

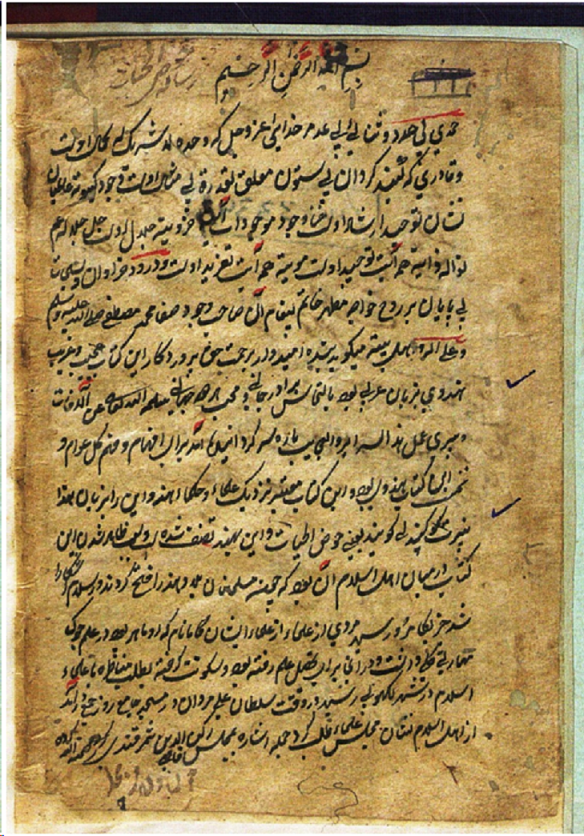

লক্ষ্মণাবতী নামটি প্রাচীন উৎসগুলিতে উল্লিখিত বাংলার উত্তরাঞ্চলের সুবিখ্যাত রাজধানী শহর গৌড়। ফার্সীতে লেখার ফলে নামটি উচ্চারিত হয়েছে লাখনাওয়াতী হিসেবে। অবশ্য মূল ফার্সী বানানে তেমন একটা ভুল নেই। লক্ষণাবতী নামকরণটি স্পষ্টতই রাজা লক্ষণসেনের নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যাঁর মূল রাজপ্রাসাদ ও রাজধানী (নাওদা বা নাওদিয়া) বর্তমান চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ জেলার রহনপুর নামক জায়গার কাছাকাছি ছিল। তবে বাংলার ইতিহাস চর্চার সূচনা লগ্ন থেকেই প্রাচীন রাজধানী ‘শহর-ই-নাওদিয়া’ বা নাওদিয়া শহরটির নাম ও স্থান চিহ্নিতকরণকে ঘিরে বরাবর একটি অস্পষ্টতা ও বিভ্রাট রয়ে গেছে। ‘তাবাকাত-ই-নাসিরী’ বইটিতে মিনহাজ আল-দীন কয়েক জায়গায় উল্লেখ করেছেন যে এটি দার আল-মুলকে ‘রায় লাখমানিয়া’ তথা লক্ষণসেনের রাজধানী ছিল। উল্লেখ্য যে মিনহাজ আল-দীন তাঁর লেখায় লক্ষণসেনের বদাণ্যতা ও মহানুভবতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন যা উপরে দেওয়া ‘তাবাকাত-ই-নাসিরী’ এর মূল পান্ডুলিপির কয়েকটি পৃষ্ঠার ছবিতে সবিস্তারে বর্ণীত রয়েছে। মধ্যযুগের ঐতিহাসিক উপাদানগুলো বেশিরভাগই ফার্সীতে লেখা। ফার্সীতে বর্ণীত ‘নওদীয়া’ উনিশ শতকের গোড়ায় ঐতিহাসিকরা নদীয়া বলে বর্ণান্তরিত করেন, অথচ আজকের নদীয়া আর সে যুগের নওদীয়ার এক হওয়ার কোনই সম্ভাবনা বা কারন আপাত দৃষ্টিতে দেখা যায় না। লক্ষণীয় যে সমগ্র নদীয়া জেলায় (একমাত্র নবদ্বীপ ব্যতীত) এমন কোন বিশেষ গ্রাম, শহর, স্থান বা লোকালয় নেই যার নাম নদীয়া বা নওদীয়া কিংবা এ ধরনের উচ্চারনের কাছাকাছি কোন নামের জায়গা। ভৌগোলিকভাবেও কোনমতেই ‘নওদীয়া’ শহরটির বর্তমান নদীয়া জেলাতে হওয়া সম্ভব নয়। শুধু কল্পনার জোরে কিংবা নিছক অনুমানের ভিত্তিতে নাওদিয়া শহরকে নবদ্বীপের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা ইতিহাসের দিক থেকে অযৌক্তিক। লক্ষণসেনের রাজধানী নাওদিয়া স্বাভাবিক কারণে পরবর্তীকালের মুসলিম রাজধানী গৌড়ের আশপাশেই কোথাও ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশনের উপর ভিত্তি করে কতকটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে তাবাকাত-ই-নাসিরী বইটিতে বর্ণিত লক্ষণসেনের রাজধানী নাওদিয়া গৌড়ের (লক্ষণাবতীর) অদূরে বর্তমান চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ জেলার রহনপুর রেল স্টেশনের পার্শ্ববর্তী নাওদাপাড়া গ্রাম ও তার সন্নিহিত এলাকাটিতে অবস্থিত ছিল, যেখানে সে যুগের নির্দশন বহন করে আজ পর্যন্ত একটি বিশাল-বিস্তীর্ণ উঁচু ঢিবি ও সেন আমলের স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ টিকে রয়েছে। স্থানীয় জনশ্রুতিতে উক্ত ঢিবিটিকে লক্ষণসেনের প্রাসাদ নামে চিহ্নিত করা হয়, যা পুনর্ভবা ও মহানন্দা নদীদ্বয়ের খুব কাছাকাছি। বস্তুত পুনর্ভবা ও মহানন্দা নদীদ্বয় এখান থেকে মাত্র কয়েক মাইল দুরে মুকাররামপূরের কাছে মিশে গিয়ে একটি নদীর রূপ ধারণ করেছে, এবং বেশ কিছুদুর গিয়ে পুনরায় পদ্মা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ফলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, যখন লক্ষণসেন বখতিয়ার খলজীর অতর্কিত হামলায় আক্রান্ত হন, তখন তিনি অনন্যোপায় হয়ে পেছনের খিড়কি দরজা দিয়ে বেরিয়ে বজরায় চড়ে মহানন্দা এবং বর্তমানের পদ্মা নদী পথে ঢাকার পাশ্ববর্তী এলাকায় চলে যান। ১০ পরবর্তীকালের মুসলিম রাজধানী গৌড় বর্তমান নাওদাপাড়ার খুবই কাছে ছিল। নাওদিয়া রাজধানীটির এই এলাকায় হওয়াটা নিছক অনুমান মাত্রই নয়, বরং লক্ষণসেন থেকে শুরু করে গৌড়ের মুসলিম শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ের বেশ কয়েকটি শিলালিপি এই এলাকায় কিংবা তার আশপাশে পাওয়া গেছে। নাওদাপাড়ার অদূরে চাঁপাই নওয়াবগঞ্জের বাগমারি গ্রামে লক্ষণসেনের আমলের প্রাচীন বাংলায় খোদিত একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ এলাকার সুলতানগঞ্জে পাওয়া সুলতান আলা আল-দীনের ফার্সী শিলালিপি (১২১০–১২৩৩ খ্রি:) এবং রাজশাহী শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকার নওহাটায় প্রাপ্ত বলকা খানের (১২২৯–১২৩৩ খ্রি:) শিলালিপি এটাই নির্দেশ করে যে, মুসলিম আমল এবং তার আগে সেন রাজাদের আমলের রাজধানীগুলো মূলত এসব এলাকাতেই গড়ে উঠেছিল। পক্ষান্তরে বর্তমান নদীয়া জেলা থেকে লক্ষণসেনের আমলের কিংবা মুসলিম শাসনকালের তেমন উল্লেখযোগ্য কোন শিলালিপিই এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

তাবাকাত-ই-নাসিরীর মত মূল উৎসগুলিতেও কোথাও এমন কোন ইঙ্গিত নেই যে বখতিয়ার বাংলার দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পশ্চিমে (যেখানে বর্তমান নদীয়া জেলা অবস্থিত) কখনও কোন ধরনের অভিযান চালিয়েছিলেন। বরং সব উৎসগুলোতেই স্পষ্টভাবে বলা আছে যে তাঁর যাবতিয় সামরিক কর্মকাণ্ড গুলি লক্ষণাবতী এবং তার উত্তর, উত্তরপূর্ব ও উত্তরপশ্চিমে (যথা কামরূপ, কামতা, বিহার, ইত্যাদি জায়গাগুলোতে) সংঘটিত হয়েছিল। উল্লেখ্য যে বখতিয়ার খলজীর সমাধিটি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার (যা বখতিয়ারের রাজধানী দেবীকোটের অদূরে অবস্থিত) দশ কিলোমিটার দক্ষিণপূর্বে নারায়ণপুর গ্রামের কাছে পীরপল নামক একটি ঢিবির পাদদেশে আজ পর্যন্ত কোন মতে অশনাক্ত অবস্থায় টিকে রয়ে গেছে, যা নওদাপাড়া থেকে অত্যাধিক দূরে নয়। এই সমাধিটিকে স্থানীয় জনসাধারন শত শত বছর ধরে কোন এক পীরের মাজার জ্ঞানে ভক্তি করে এসেছে।

মধ্যযুগের বেশ কিছু অনাবিস্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও বিভিন্ন ধ্বংসস্তূপ সেখানে এখনও দেখতে পাওয়া যায়। এই উঁচু ঢিবিটি যে সে আমলের প্রাচীনতম এক শাসন কেন্দ্রের প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান, তা সহজেই অনুমেয়। তবে এখানে এ পর্যন্ত কোন প্রত্নতাত্ত্বিক খনন বা অনুসন্ধান হয়নি, ফলে ঢিবিটির ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ঘাটিত হওয়া এখনও বাকি। জায়গাটি বখতিয়ার খলজির রাজধানী দেবীকোটের একেবারে কাছেই। স্থানীয় জনসাধারণের অধিকাংশই আদিবাসী কিংবা নিম্নবর্ণের হিন্দু। তারা এখনও কবরটিতে ফুল, ধুপকাঠি ইত্যদির অর্ঘ্য অর্পণ করে তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে। প্রতিবছর বৈশাখ মাসে ফকীর, দরবেশ ও সন্ন্যাসীরা দলেদলে এসে এই জায়গাটিতে প্রদীপ জ্বালায়, মিষ্টি, বাতাসা ইত্যাদি বিতরণ করে এবং বিভিন্ন যজ্ঞ ও ধর্মীয় আচারাদি পালন করে।মজার ব্যাপার হল যে বাংলায় আসা প্রথম দিকের মুসলিম নেতাদের অনেককেই স্থানীয় সাধারণ মানুষজন ঐন্দ্রজালিক মহিমা সম্পন্ন ব্যাক্তি ভেবে তাদের মৃত্যুর পর ক্রমশ পীর হিসাবে সম্মান করা শুরু করে। এর অন্যতম উদাহরণ হলেন দক্ষিণ বাংলার বাগেরহাটের খান জাহান।

মধ্যযুগের প্রত্নসম্পদের এক অন্যতম উৎস হল সে সময়ের বহুবিধ ও রকমারি শিলালিপি। বিদ্যাজগতে শিলালিপি শাস্ত্রের বিকাশ শুরু হয় পনের শতকের দিকে মক্কার এক সুবিখ্যাত বাঙালি বিদ্যাপীঠে। বাংলার সুলতান গিয়াস আল-দীন আযম শাহের (শাসনকাল ১৩৯০–১৪১০) আর্থিক আনুকূল্যে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ‘আল-মাদ্রাসা আল-সুলতানিয়্যাহ আল-গিয়াসিয়াহ আল-বাঙ্গালিয়্যাহ’ নামে চতুর্দিকে পরিচিতি পেয়েছিল যার বাংলায় নামান্তর করলে কতকটা হয়ে দাড়ায় ‘বাঙালি বিদ্যানিকেতন’। সুদুর পশ্চিম এশিয়ায় প্রতিষ্ঠানটির ‘বাঙালি’ নামকরণ বাঙালি জাতিকে সে সময়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশেষভাবে খ্যাত করে। এই প্রতিষ্ঠানের একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক ছিলেন জামাল আল-দীন মুহাম্মদ ইবন আলী আল-শীবী (জীবনকাল ১৩৭৮–১৪৩৩)। তিনিই সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসুলভ ও ইতিহাস-সচেতন মনোভাব নিয়ে শিলালিপির প্রতি নজর দেন এবং শিলালিপি পঠন ও অধ্যয়নের বিষয়টিকে জ্ঞান বিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

যে কোন অঞ্চলের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বোঝার জন্য শিলালিপির গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলায় ইসলামের আগমনের পর স্থাপত্য শিলালিপি সাধারণ মানুষের কাছে সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক নানা ধরনের বার্তা পৌঁছানোর এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে ওঠে। এ অঞ্চলে আরবী-ফার্সী শিলালিপি বিষয় বস্তু, শৈল্পিক অভিব্যক্তি ও নান্দনিক বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। শিলালিপিতে এমন সব ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় যা অনেক সময় অন্য কোন উৎসে পাওয়া যায় না। ফলে এর মাধ্যমে ইতিহাসের অনেক উহ্য থাকা তথ্যের সন্ধান মেলে। শিলালিপির পাঠোদ্ধার ও একটি কঠিন কাজ। শিলালিপিতে উপস্থাপিত টুকরো টুকরো অসংলগ্ন তথ্যগুলো প্রাথমিক দৃষ্টিতে একজন অনভিজ্ঞ জনের কাছে নেহায়েত মামুলি বলেও মনে হতে পারে। শিলালিপি থেকে ঐতিহাসিক পাঠ গ্রহণ করার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন সে বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ, দক্ষতাও সূক্ষ্মদর্শিতা। বিশেষ অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা থাকলে শিলালিপি অধ্যয়নের বিষয়টি খুবই চিত্তাকর্ষক ও ফলপ্রসূ হতে পারে। পাঠোদ্ধারের অভ্যাস করতে করতে এ বিষয়ে শিক্ষানবীশ ক্রমশ পারদর্শী হয়ে ওঠে এবং অনুধাবন করতে পারে যে কোন তথ্যকে কিভাবে ইতিহাস রচনার কাজে লাগানো যেতে পারে। যেমন ধরুন রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে শিলালিপিতে প্রাপ্ত তারিখ, সে অঞ্চলের প্রশাসনিক ব্যবস্থা, প্রশাসক, কর্মকর্তা, বিচারক, রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আমলা, তাদের নামধাম ইত্যাদি প্রত্যেকটা তথ্যই ইতিহাসে চাঞ্চল্যকর ও নতুন সংযোজন হতে পারে। শিলালিপির মাধ্যমে সে সময়ের ব্যবহারিক নানা তথ্যও জানা যায় যেমন: নির্মিত স্থাপনার গুরুত্ব, নির্মাতার পরিচয়, নির্মাণের উদ্দেশ্য, নির্মাণের তারিখ, ইত্যাদি। শিলালিপিটি কোন একটি কাঠামোতে কিধরনের পরিস্থিতিতে জনসাধারণের জন্য লাগানো হয়েছিল, এ ধরণের তথ্য আমাদেরকে সে সময়ের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বুঝতে সাহায্য করে। এসব তথ্যকে ব্যাখ্যা করতে হলে অন্যান্য নানা সূত্রের সাহায্য নিতে হয় এবং ঐতিহাসিকেরা এ তথ্যগুলোকে একটার সঙ্গে আরেকটা মিলিয়ে নিজের যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিয়ে একটি ধারাবাহিক ও সুসঙ্গত ঐতিহাসিক বয়ান প্রস্তুত করার উদ্যোগ নেন। বলাই বাহুল্য যে একটি সার্বিক গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিলালিপি অধ্যায়ন করতে গেলে প্রথমেই চাই জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা শাখায় লুকিয়ে থাকা নানা বিশ্লেষণী সুযোগ-সুবিধার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার এবং উপলব্ধ তথ্য সমূহের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে একটি সুস্পষ্ট ইতিহাসবোধ তৈরি। অনেকক্ষেত্রে শিলালিপিই এই অঞ্চলে ইতিহাসের একমাত্র ও সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য সূত্র।

বাংলার প্রাচীন, মধ্য ও পরবর্তী কালের বিভিন্ন যুগ থেকে বিভিন্ন ভাষায় (যেমন সংস্কৃত, আদি-বাংলা, আরবী, ফার্সী, ইত্যাদি) ও নানা রকমের বর্ণমালায় লেখা বহুবিধ বিচিত্র শিলালিপির মধ্যে আমরা চেষ্টা করলে সহজেই একটি সামগ্রিক ধারা বাহিকতা খুঁজে পেতে পারি। প্রাচীনকালের (মুখ্যত সংস্কৃত ভাষায় লেখা) এবং মধ্যযুগের (সাধারণত আরবী-ফার্সীতে লেখা) অধিকাংশ শিলালিপি সচরাচর কোন না কোন ধর্মীয় মন্ত্রের (যেমন ঈশ্বরের স্তব) দ্বারা শুরু হত। শ্রীচন্দ্রের রামপাল (৯৩০–৯৭৫ খ্রি.?) তাম্রলিপিটিতে ১১ আমরা দেখতে পাই যে সেটির ঠিক উপরিভাগে রয়েছে ওঁ (ॐ, অর্থাৎ হে পরম সত্য), যা সে যুগের বেশ কিছু সংস্কৃত লিপির সূচনায় পাওয়া যায়। তেমনি অনেক আরবী-ফার্সী শিলালিপি ‘বিসমিল্লাহ’ (শুরু করি আল্লাহর নামে) দিয়ে আরম্ভ হয়, নয়তো আশীর্বাণী বা ‘দোয়া’ দিয়ে শুরু হয়, (যেমন সুলতান গঞ্জে পাওয়া সুলতান আলা দীনের আমলের বাংলার প্রথম শিলালিপি), কোন কোনটাতে থাকে আবার কুরআনের পংক্তি (যেমন সিয়ান শিলালিপি, তারিখ ৬১৮/১২২১)। শাসকের স্তুতি সাধারণত সংস্কৃত লিপির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যেমনটা নাকি আমরা শ্রীচন্দ্রের রামপাল তাম্রলিপিতে দেখতে পাই। তেমনি আরবী ও ফার্সী শিলালিপিতেও শাসকদের স্তুতির ছড়াছড়ি দেখতে পাওয়া যায় (যেমন বলকা খান খিলজীর শাসনামলে [১২২৯–১২৩৩ খ্রি:] নওহাটার মসজিদ-মাদ্রাসা লিপি)।

বাংলা অঞ্চলটি ঐতিহাসিকভাবে আশে পাশের এলাকা থেকে অনেকটাই স্বতন্ত্র সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বঙ্গ নামটি বেশ প্রাচীন হলেও বাঙ্গাল, বাঙ্গালী, বাংলা ইত্যাদি নামগুলো মুসলিমদের এই অঞ্চলে আগমনের আগে পরেই একমাত্র পরিচিতি পায়। সুলতানী আমলে এই অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম সত্যিকারের জাতীয় সচেতনতা গড়ে উঠতে শুরু করে, যা নিঃসন্দেহে বাঙ্গালী সত্তার সর্বপ্রথম অঙ্কুরদগোম। উদাহরণস্বরূপ ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৮) শাহ-ই-বাঙ্গালীয়ান (বাঙ্গালীদের নৃপতি), শাহ-ই-বাঙ্গালা (বাংলার রাজা) এবং সুলতান-ই-বাঙ্গাল (বঙ্গের সুলতান) উপাধিগুলো দিয়ে চতুর্দিকে পরিচিতি লাভ করেন, যেগুলোর মধ্যে নিঃসন্দেহে বাঙ্গালী জাতীয়বাদের বীজ নিহিত ছিল। একটি স্বাধীন বাঙ্গালী জাতির মানষিক স্ফুরণের সব ধরণের লক্ষণই এই সময়ের বাঙালিয়ানার জাগরণের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। বহির্বিশ্বেও এই বাঙ্গালী জাতীয় সত্তার পরিচিতি ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং বাংলার সাংস্কৃতিক প্রভাব ধীরে ধীরে আশেপাশ্বের্র এলাকাগুলোতেও ছড়াতে শুরু করে। বাংলার বাইরে সুদুর মক্কায় সুলতান গিয়াস আল-দীন আ‘যম শাহের (শাসনকাল 1390–1410) পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত বাঙালি বিশ্ববিদ্যালয় (আল-মাদ্রাসা আল-সুলতানিয়্যাহ আল-গিয়াসিয়্যাহ আল-বাঙ্গালিয়্যাহ) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিচিতি পায়, যা ‘বাঙালি’ নামটিকে একটি বিশ্বজনীন রূপ দেয়। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস থেকে শুরু করে নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি, স্মার্ত্ততিলক রঘুনন্দন, চৈতন্যদেবের পরগামী অপূর্ব বৈষ্ণব সাহিত্য ইত্যাদি নানা ধরণের সাংস্কৃতিক উন্মেষের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালীর মানষিক জ্যোতি এই অঞ্চলকে উদ্ভাসিত করে, যার মূলমন্ত্র ছিল বহুত্ত্ববাদ এবং যা সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে ছিল। বাংলার সাংস্কৃতিক প্রভাব ধীরে ধীরে আশেপার্শ্বের এলাকাগুলোতেও ছড়াতে শুরু করে। এর অন্যতম উদাহরণ হল আরাকান (রোসাঙ্গ) রাজসভা, যেখানে দৌলত কাজী (১৬০০-১৬৩৮), আলাওল (১৬০৭-১৬৮০), মাগন ঠাকুর (১৬০০-১৬৬০) ও মরদন (১৬০০-১৬৪৫) এর মত যশশ্বী কবিরা মানবীয় প্রেমের জয়গান করে এক নতুন ধারার বাংলা সাহিত্য রচনায় প্রয়াসী হন। পুরাকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত বাংলার ইতিহাসে সুলতানী আমল নিঃসন্দেহে সব দিক থেকে এক সোনালী অধ্যায়, যার নজির আজ পর্যন্ত আর দেখা যায়নি। এদেশে শক্তিশালী ও স্বাধীন সুলতানী শাসন কায়েম হওয়ার সাথে সাথে এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ব্যাপক ভাবে ঘটে। শিল্প, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের যেমন বিকাশ হয়, বিশ্বের অন্যান্য সংস্কৃতির সঙ্গে লেনদেনও বৃদ্ধি পায়। পুরাতন বিশ্বে বাংলা অন্যতম সমৃদ্ধ একটি অঞ্চল বলে গণ্য হত। এর উদ্বৃত্ত শস্য ও কৃষিজাত পণ্যের ব্যাপক রফতানীর ঐতিহ্য অঞ্চলটিকে বিশ্বের বাজারে খ্যাত করে রেখেছিল।

এই সময়ে বাংলা পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী বাণিজ্য দেশে পরিণত হয়। বাংলার এই প্রবাদপ্রতীম সমৃদ্ধি ও প্রবৃদ্ধি মোঘল আমলের প্রাথমিক যুগগুলোতে চলমান থাকে। সে কালের ইউরোপীয় উৎসগুলোও একই রকম স্বাক্ষ দেয়। সে যুগে শস্যের ঝুড়ি হিসাবে খ্যাত সুবাহ-ই-বাঙ্গাল (তথা বঙ্গ প্রদেশ) এর মোট উৎপাদন আনুমানিকভাবে বিশ্বের মোট উৎপাদনের (তথা GDP এর) ১২ শতাংশের কাছাকাছি ছিল, যা সে সময়ে সমগ্র ইউরোপের জিডিপির চেয়েও বেশি ছিল। আঠার শতকের মাঝামাঝি ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম হওয়ার আগ পর্যন্ত এই এলাকায় কোন উল্লেখযোগ্য দুর্ভিক্ষেরকথা কোন ঐতিহাসিক সূত্রেই পাওয়া যায় না। এই সুদীর্ঘ সময়ে বাংলা অঞ্চলটির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও স্বচ্ছলতা ও বাণিজ্যিক তৎপরতা প্রবাদ প্রতীমহয়ে উঠেছিল, যা এক পর্যায়ে সুদুর ইউরোপের ব্যাবসায়ী সংস্থাগুলোকে বাংলার সাথে বাণিজ্যিক লেনদেন গড়ে তুলতে প্রলুব্ধ করেছিল। বাংলার সমৃদ্ধি ও প্রবৃদ্ধি মোঘল আমলেও চলমান থাকে। বাংলার মধ্যযুগের এই অব্যহত আর্থিক উন্নত্তি ও বিকাশের ধারা স্তিমিত হতে শুরু করে সতের শতাব্দির শেষের দিকে মোঘল সম্রাজ্যের অবনতি শুরু হওয়ার সাথে সাথে। আর পলাশীযুদ্ধের ফলশ্রুতি স্বরূপ ইষ্ট ইন্ডিয়া কম্পানীর হাতে ক্ষমতা চলে যাওয়ার পর বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা মুখ থুবড়ে পড়ে, যা ব্রিটিশ শাসন অবসানের পরেও এখন পর্যন্ত পুরোপুরি পূণর্বহাল করা সম্ভবপর হয়ে উঠেনি।

ঐতিহাসিক দিক থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে বাংলার অনেক মুসলিম জনবসতি একটি জুম‘আ মসজিদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। শহরের কেন্দ্রস্থলে কেন্দ্রীয় মসজিদের আশেপাশে দৈনন্দিন জীবনের স্থাপনাগুলোর নির্মাণ (বাজার, সরাইখানা, হাসপাতাল, ঝরনা, কুয়া, পুকুর ইত্যাদি) ধর্মীয় জীবন ও সাধারণ জীবনের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে। একই সঙ্গে তা জনকল্যাণমূলক কাজকর্মের বিস্তারের লক্ষ্যে কাজ করে এবং সে এলাকায় ইসলাম বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখতে গেলে লক্ষ্য করা যায়, বাংলায় মসজিদ নির্মাণ এবং সুলতানদের জনকল্যাণমূলক কার্যাবলি সাধারণ জনগণের মধ্যে ইসলামের প্রসারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বেশ কিছু প্রাথমিক শিলালিপি এ সমস্ত পূর্ত কাজের বিবরণ দেয়। ১২০৪ থেকে শুরু করে ১৭০৭ পর্যন্ত বাংলায় প্রাপ্ত ইসলামী শিলালিপিগুলোর মধ্যে মসজিদের শিলালিপি সর্বাধিক (সংখ্যায় তিন শতাধিক)। এসব শিলালিপি ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সামগ্রিক ক্ষেত্রে মসজিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার দিকে ইঙ্গিত করে (মানচিত্র ৩ দ্রষ্টব্য)। বাংলায় প্রাপ্ত সর্বপ্রাচীন ইসলামী সাহিত্যকর্ম হাউজ আল-হায়াতে বর্ণিত ঘটনাবলির আলোকে সহজে অনুমান করা যায় যে অমুসলিমদের ইসলামী উপাসনা রীতি পরিদর্শন, ইসলামের বিষয়ে অনুসন্ধান ও ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা ও বিতর্কের জন্য মসজিদে আহ্বান জানানো হত। মসজিদের দরজা মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের জন্য খোলা রাখার ঐতিহ্য সাধারণ জনমানসের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। মন্দিরে প্রবেশের ক্ষেত্রে সাধারণত যেমন জাতপাতের নিষেধাজ্ঞা থাকত, মসজিদের ক্ষেত্রে সেটা ছিল না। আন্তঃধর্মীয় হৃদ্যতা প্রতিষ্ঠায়ও মসজিদের স্থান ছিল। মুসলিম শাসক ও ধনবানরা যেমন কখনো কখনো মন্দির প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়াত, তেমনি কোন কোন ধনী ও প্রভাবশালী হিন্দু জনকল্যাণমূলক কাজ হিসেবে মসজিদ নির্মাণে সহায়তার জন্য এগিয়ে আসত।

সুলতানী ও মোঘল আমলে স্থাপত্য শিলালিপির ছড়াছড়ি সে যুগে এদেশে ব্যাপক ভাবে স্থাপনা ও নির্মাণ কার্যাদি এবং গণপূর্ত কর্ম সম্পাদিত হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। ভাগলখানের নয়াবাড়ি শিলালিপির (নং ২৮৯, তারিখ ১৫৯৫ খ্রি.) মতো অন্যান্য বেশকিছু শিলালিপিতে ‘হাজী’ উপাধিটি দেখতে পাওয়া যায়, যা একদিক দিয়ে বাংলায় ধীরে ধীরে গড়ে উঠা একটি ধনি শ্রেণীর উপস্থিতির সাক্ষ্য বহন করে, অন্যদিকে বাংলার সাথে সামুদ্রিক পথে বহির্বিশ্বের ক্রমবর্ধমান যোগাযোগের প্রতি ইঙ্গিত রাখে। সম্পদশালী মুসলমানদের অনেকেই সে সময়ে বাংলার নানা বন্দর দিয়ে সমুদ্র পথে সুদুর মক্কায় হজ্জের জন্য পাড়ি জমায়। পুরাতন বিশ্বের বাণিজ্য ব্যবস্থার সঙ্গে এদেশটির সম্পৃক্ততার ঐতিহ্যটি সে সময়ে সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েগিয়েছিল।

শিলালিপি কখনো কখনো বিদ্যাশিক্ষার প্রসার এবং শাসক শ্রেণী কর্তৃক শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপারে মূল্যবান তথ্য প্রদান করে। যেমন অন্ধ্র প্রদেশের মালকাপুরমে আবিষ্কৃত তের শতকের একটি সংস্কৃত শিলালিপিতে (মোটামুটি ১১৮৩–১২৬২ শকাব্দ/১২৬১–১৩৪০ খ্রিস্টাব্দ) সেকালের শিক্ষা-দীক্ষা ও বিদ্যা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিষয়ে রকমারি তথ্য পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ সেখানে রয়েছে বিদ্যামণ্ডপের কথা (সুলতানী আমলে যা মাদ্রাসা হিসাবে পরিচিত, যেমন বলকা খান খিলজীর আমলে নওহাটা শিলালিপি, আচার্য ও দীক্ষাগুরুর উল্লেখ (ইসলামী শিলালিপিতে যা রূপ নিয়েছে: কুদওয়াত আল-ফুকা হাওয়া ’ল-মুহাদ্দিসীন, দ্রষ্টব্য সাদিপুরের বাইত আল-সিকায়া শিলালিপি, তারিখ ৯২৯/১৫২২–২৩), পাঠ্যক্রমের বিষয়াদি যথা পদ, বাক্য, প্রামাণ্য [অর্থাৎ প্রমাণ বা যাচাইয়ের প্রণালী] ইত্যাদির কথা (যার সঙ্গে তুলনীয়: ত্রিবেণীর যা ফরখান মাদ্রাসা শিলালিপিতে [তারিখ ৬৯৮ হিজরী/ ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দ] বর্ণিত হিস্বা [গাণিতিক সমস্যা] ও শরী‘য়াহ)। উল্লেখ্য যে আরবী-ফার্সী শিলালিপিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, উলামা, ধর্মীয় শিক্ষকের নাম পাওয়া যায়। আবার কোন কোন শিলালিপিতে পাওয়া যায় মাদ্রাসার ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম, এগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান এবং নির্মাণের তারিখ। এসকল শিলালিপির ভিত্তিতে সে যুগের উল্লেখ যোগ্য বিদ্যাচর্চার কেন্দ্রগুলো এবং তাদের মধ্যকার সম্পর্ক, ভাবের আদান-প্রদান, চিন্তার সঞ্চালন, বিভিন্ন ধরণের পাঠ্য ক্রমের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ও বুদ্ধি বৃত্তিক পরম্পরা ইত্যাদি বিষয়সম্পর্কে কিছুটা আঁচ করা যায়। এসকল শিলালিপিতে এই অঞ্চলে শিক্ষার বিস্তারে মাদ্রাসার গুরুত্ব যেমন স্পষ্ট, তেমনি মধ্যযুগের বাংলার বুদ্ধি বৃত্তিক ইতিহাস নির্মাণেও এগুলো কাজে আসে।

যত দূর জানা যায় মক্তব মাদ্রাসাগুলো জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণীনির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের আগমনের পরও এ ধারা চালু ছিল। ১৮৩৫ সালে মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান ও বীরভূম জেলায় এক জরিপে অ্যাডাম সাহেব দেখতে পান যে এ ধরনের আরবী-ফার্সী বিদ্যালয়গুলোতে ৭৮৬ জন মুসলিম ছাত্রের পাশাপাশি ৭৮৪ জন হিন্দু ছাত্র ভর্তি ছিল। ১৬ আজও সে ধারা এসকল জেলায় এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য কোন কোন জায়গায় টিকে রয়ে গেছে, যেখানে হাই (উচ্চ) মাদ্রাসায় মুসলিমদের পাশাপাশি অমুসলিম শিক্ষার্থীরাও ভর্তি থাকে। মধ্যযুগের বাংলায় সাক্ষরতা যে কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় কিছু সুবিধাভোগীর হাতে কুক্ষিগত ছিল তা মনে করা হয়তো বা ঠিক হবে না। যদি আরবী (বা ফার্সী) বর্ণমালা শেখাটাকে এক ধরণের বিকল্প সাক্ষরতার ধারা হিসাবে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে পল্লী অঞ্চল, গ্রাম-গঞ্জ ও শহরের গড়ে উঠা মসজিদ, মক্তব ইত্যাদির মাধ্যমে এই ধরনের সাক্ষরতা যথেষ্ট প্রসারিত ছিল। শিক্ষার্থীদের বেশ উল্লেখযোগ্য একটি অংশ মক্তবে আরবী-ফার্সী লেখাপড়া শেখার পর উচ্চশিক্ষার জন্য মাদ্রাসাতেও ভর্তি হত। এই শিক্ষিত শ্রেণীর অনেকেই আবার পরবর্তীকালে আরও কার্যকর ও বড়ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিংবা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংস্কৃত ভাষা (এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বাংলা লেখা পড়াও) শিখে নিত। এতদসত্ত্বেও শিক্ষার এসব সুবিধা বাঙালি সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছাত বলে মনে হয় না। আধুনিক কালে যাদের বলা হয় ‘দলিত’ (অর্থাৎ বর্ণ ভেদাভেদের মানদণ্ডে সমাজের সর্বনিম্ন স্তরের মানুষ, যেমন: নমঃশূদ্র), আদিবাসী (আর্য আগমনের আগে যারা এদেশে থাকত, যেমন: উত্তর বঙ্গের কোচ ও মেচ), নানা উপজাতি (যেমন উত্তর পশ্চিম বাংলার সাঁওতাল) এবং যাযাবর জনগোষ্ঠী (যেমন: পূর্ববাংলার বেদে সম্প্রদায়) ইত্যাদি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রাচীনকালের মত মধ্যযুগেও শিক্ষার আলো পৌঁছায়নি বললেই চলে। দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলা এ অঞ্চলে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা হিসাবে প্রচলিত থাকলেও যতদূর মনে হয় সুলতানী আমলেই বাংলা ধীরেধীরে লিখিত ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে শুরু করে। উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে আরবী ভাষা যথেষ্ট মর্যাদা পেলেও মধ্যযুগের দরবারি ভাষা হিসাবে ফার্সীর প্রভাব ছিল অনেক বেশি ও সুদূর প্রসারী। আজও আরবী ও ফার্সী ভাষার দীর্ঘ মেয়াদী ব্যাপক প্রভাব দৈনন্দিন বাংলা ভাষা থেকে শুরু করে বর্তমান কালের প্রশাসনিক ও আইনগত পরিভাষায় যথেষ্ট অনুভব করা যায়। জেলা, মহকুমা, আদালত, হাকিম, ইত্যাদির মত অসংখ্য শব্দ সরাসরি আরবী ও ফার্সী থেকে বাংলা ভাষায় চালু হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলায় আরবী ও ফার্সী ভাষা ধর্ম, ভৌগোলিক বা জাতিগত পরিচয় নির্বিশেষে একটি সাংস্কৃতিক বাহক হিসাবে চালু ছিল, এ অঞ্চলে পাওয়া শিলালিপিগুলো অন্তত সেরকমই সাক্ষ্য দেয়। উনিশশতকের গোড়া পর্যন্ত অন্তত এ ধারাই বহাল ছিল। ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম হওয়ার পর ইংরেজি এসে ক্রমশ এ দুইটি ভাষার স্থান দখল করে নেয়। আরবী ও ফার্সী ভাষায় দখল রাখা সে যুগে আভিজাত্যের একটি পরিচয় ছিল এবং বাঙালি হিন্দুদের একটি বড় অংশ ফার্সী (তথা আরবী) ভাষা গভীর আগ্রহ নিয়ে শিখত। যেমন আওরঙ্গজেবের আমলে লালারাজমল নামক একজন সরকারী কর্মচারী ফার্সী ভাষায় খুব উচ্চাঙ্গের সুললিত কবিতায় একটি সেতুর স্মারকলিপি খোদাই করেন এবং শিলালিপিটিকে (তারিখ ১১০২ হিজরী / ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দ) ঢাকার অদূরে চাঁপাতলীর সেতুতে স্থাপন করেন। অন্যদিকে ইংরেজ ঔপনিবেশিক প্রশাসনের একজন কেরানি মুনশী শ্যাম প্রসাদ উনিশশতকের প্রথম দিকে গৌড় ও পাণ্ডুয়ার শিলালিপি সম্পর্কে প্রাঞ্জল ফার্সী ভাষায় অতিশয় সুলিখিত ‘আহওয়াল-ই-গৌড় ওয়া পাণ্ডুয়া’ নামে একটি পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করেন। বাংলার আরবী ও ফার্সী ভাষার শিলালিপি সম্পর্কে এটিই হল সর্বপ্রথম কোন বই রচনার উদ্যোগ। মধ্যযুগের বাংলার শিলালিপিগুলোতে সে যুগে বিদ্যমান ধর্মীয় বহুত্ববাদ ও সহিষ্ণুতার ইঙ্গিতও যথেষ্ট পাওয়া যায়।

কোন একটি যুগের একটি অঞ্চল বিশেষের সাধারণ মানুষের চলমান সংস্কৃতি বোঝার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমহল বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এখন পর্যন্ত যথেষ্ট আলোচিত হয় নি। সে যুগের কোন শিলালিপিতেই কারণে বা অকারণে কোন ধর্মীয় ভবন ভাঙ্গার কিংবা ক্ষতি সাধনের কথার উল্লেখ পাওয়া যায়না। আন্তঃসম্প্রদায় বিবাহ ও সেকালে ঘটত, অন্তত দু’একটি শিলালিপি সেরকমই কথা বলে। খানজাহান রহমত খানের মা এক অভিজাত হিন্দু বংশোদ্ভূত নারী ছিলন, যার নাম ছিল [শ্রীমতী] লক্ষ্মী। তিনি সিলেটে (গায়েবি দিঘি শিলালিপি, তারিখ ৮৬৮ হিজরী/ ১৪৮৪ খ্রিস্টাব্দ) একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এই ধরনের শিলালিপি গত প্রমাণে সেকালে নানা পরিচয়ে পরিচিত মানুষের মধ্যে আন্তঃধর্মীয় সৌহার্দ্য, সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা ও বোঝাপড়ার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। যেমন আমরা ধর্মপ্রাণ মুসলিম হাজী ভাগল খানকে দেখি যে তিনি একটি মসজিদের জন্য ‘ওয়াক্ফ’ (দেবোত্তর সম্পত্তি) ও ‘মদদ-ই-মা ‘আশ’ (ধর্মীয় স্থাপনার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনুদান) বিষয়ক তাঁর দানপত্রটি সংস্কৃত ভাষায় খোদাই করিয়েছিলেন (নয়াবাড়ি শিলালিপি, তারিখ ১৫১৭ শকাব্দ/১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দ)। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সহিষ্ণুতার উদাহরণ গড় জরিপা শিলালিপিতেও (তারিখ ৮৯৩ হিজরী/ ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দ) দেখা যায়। এর একাংশে চার খলীফার নাম রয়েছে, যা একান্ত ভাবেই সুন্নী প্রকাশ ভঙ্গি। আবার একই শিলালিপির মধ্যে রয়েছে শিয়া ধর্মীয় সূত্রবদ্ধ বার ইমামের নাম। দুই সম্প্রদায়ের বিশ্বাসকে একই শিলালিপিতে ঠাঁই দেওয়ার মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের বাংলায় বিদ্যমান সামাজিক সম্প্রীতি, ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক সহিষ্ণুতা, ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিচয় পাওয়া যায়। এই ধারা মোঘল আমলেও অব্যাহত থাকে এবং ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসন চালু হওয়া পর্যন্ত তা বহাল ছিল। বাংলায় আগত ইউরোপীয়ানদের ঔপনিবেশিক নীতি ‘বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন করো’ এদেশের সামাজিক সম্প্রীতির চিরন্তন ধারাকে দুর্বল করতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে নানা ধরনের সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ এ অঞ্চলে দেখা দিতে শুরু করে। আধুনিক দক্ষিণ এশিয়ার কোন কোন অঞ্চলে মাঝে মাঝে যে ধরনের ধর্মীয় ও সামাজিক অশান্তির দাবানল জ্বলে উঠে, তার ন্যূনতম উদাহরণ ও মধ্যযুগে পাওয়া যায় না। শিলালিপির ভাষ্য অন্তত সে কথাই বলে। আওরঙ্গজেবের আমলের বেশ কিছু শিলালিপিতে অমুসলিম, মুসলমানদের নানা সম্প্রদায় এবং বিশেষ করে শী‘য়া মতালম্বিদের উচ্চ পদস্থ কর্ম কর্তা হিসাবে নিয়োগ দেওয়ার কথা জানা যায়। যতদূর বোঝা যায় মধ্যযুগের প্রচলিত নীতি ছিল মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা ও কাক্সিক্ষত গুণের ভিত্তিতে কর্মচারী নিয়োগ করা। এমনকি সুদূর আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস হিসাবে আগত হাবশীরা (কৃষ্ণকায় কাফ্রীরা) পর্যন্ত সে যুগে বড় বড় পদ পেতে সক্ষম হয়। রাজনৈতিক শক্তি পরীক্ষায় জয়ী হয়ে এক পর্যায়ে তারা বাংলার সুলতানের মসনদটিও দখল করে, যদিও তাদের শাসন খুব বেশিদিন টেকে নি। আবিসিনীয় বংশোদ্ভূত হাবশী সুলতানদের এ পর্যন্ত ১৩টি শিলালিপি (সময়কাল: ৮৯৩-৮৯৯ হিজরী/ ১৪৮৮–১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দ) পাওয়া গেছে। গুজরাট, দাক্ষিণাত্য এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্য কোন কোন অঞ্চলে আফ্রিকীয় বংশোদ্ভূতরা (স্থানীয়ভাবে ও লোক মুখে এরা ‘সীদী’ নামে পরিচতি) একটি অন্ত্যজপ্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিসাবে বসবাস করলেও বাংলায় এই গোষ্ঠীর লোকেরা মুসলিম সমাজের লোকজনদের মধ্যে মিলে-মিশে এমন ভাবে একাকার হয়ে গেছে যে তাদেরকে ভিন্ন একটি জনগোষ্ঠী হিসাবে শনাক্ত করা এখন একেবারেই অসম্ভব।

বাংলার অন্যতম আদি আরবী সাহিত্য কর্ম ছিল ‘হাউজ আল-হায়াত’ (ফার্সী অনুবাদের নাম: ‘আবে-ই-হায়াত’) তথা ‘প্রাণ সুধার ঝর্ণা’ যা যোগশাস্ত্রের উপর রচিত একটি সংস্কৃত বই অমৃতকুণ্ড’র অনুবাদ। এই বইটির মাধ্যমে সে যুগের সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে চিন্তাভাবনার আদান-প্রদান ও মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কে কিছু আভাস পাওয়া যায়। বইটির মূল বিষয় হচ্ছে আধ্যাত্মিক সত্যের অনুসন্ধানে জীবন-যাত্রা, যে যাত্রার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে বিভিন্ন কণ্টকাকীর্ণ পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়। এত কিছুর পরেও জীবনের এই যাত্রা যেন স্বপ্নের মত এক অভিজ্ঞতার (আল-ওয়াজূদ আল-যিল্লী) পর্যায়েই থেকে যায়। সূফীদের মতে এই মহাসত্যই হল জীবনের মুল রহস্য। পাণ্ডুলিপির গোড়ায় একটি ঐতিহাসিক পটভূমি দেওয়া আছে: আলী মর্দানের রাজত্বকালে (১২১০–১২১৩ সাল খ্রিস্টাব্দ) ভোজার ব্রাহ্মণ নামক কামরূপের এক বিখ্যাত যোগী ও হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞ (হিন্দুশাস্ত্রবিদ) এ অঞ্চলে মুসলিমদের আগমনের কথা জানতে কামরূপ থেকে বাংলার রাজধানী লখনৌতিতে আসেন। শেষ পর্যন্ত জামি ‘মসজিদে জুম ‘আরনামাজের সময় গৌড় অঞ্চলে গড়ে উঠা ক্রম বর্ধমান মুসলিম সমাজের অন্যতম নেতৃস্থানীয় বিচারক, দার্শনিক ও নৈয়ায়িক কাজী রুকন আল-দীন সামারক্বান্দীর (মৃ. ১২১৮ খ্রিস্টাব্দ?) সাথে তাঁর দেখা হয়। ভোজার ব্রাহ্মণ সামারক্বান্দীর সাথে ধর্ম বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হন। পরবর্তীকালে তিনি ইসলামী ধর্মশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। এই পাণ্ডুলিপিটিতে হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোকে আসমানী কিতাব বা ঐশ্বরিক গ্রন্থ হিসাবে পেশ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সেখানে বেদকে দেখানো হয়েছে ইব্রাহীমি (ইসলামী) ধারার একটি গ্রন্থ হিসাবে, যা কিনা দুই ব্রহ্মার মাসহাফ তথা আসমানী (ঐশ্বরিক) গ্রন্থ। দুই ব্রহ্মাকে এই পাণ্ডুলিপিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সৃষ্টি কর্তার অবতার ইব্রাহীম ও মুসা নবীদ্বয় হিসাবে। বস্তুত বাংলার প্রথম দিকের মুসলিম পণ্ডিতরা বৈদিক ধর্মকে রিসালাহ বা ঈশ্বরপ্রেরিত বাণী এবং আর্য ঐতিহ্যকে একটি সমৃদ্ধ সভ্যতার প্রকাশ হিসাবে মূল্যায়ন করেছিলেন। সূফী সাহিত্যে এ ধরনের মনোভাবকে সুল্হ্-এ-কূল তথা ‘সবার সাথে শান্তি’ নীতি বলা হয়ে থাকে। বাংলার ‘উলামা কর্তৃক নবী ইব্রাহীম (আঃ) ও মূসার (আঃ) প্রতীক হিসেবে ব্রহ্মাকে চিহ্নিতকরণ ছিল উত্তরকালে এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় দুই ধর্মীয় সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানদের মাঝে সেতু বন্ধন তৈরি করার প্রথম পদক্ষেপ। ধর্মীয়দিক থেকে এই পারস্পরিক যোগাযোগ হিন্দু ও মুসলমান পণ্ডিতদের মাঝে সংলাপের একটি কার্যকরী ধারার সূচনা ঘটায়। বাংলার পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব দিকে কামরূপ ও আসামের মত প্রত্যন্ত অঞ্চলে যোগ শাস্ত্র ও তান্ত্রিক অনুশীলনের একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের চর্চা ছিল, যার প্রতি মুসলমান পণ্ডিতদের গভীর কৌতূহল ও আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলায় এই আদি হিন্দু-মুসলিম মোলাকাত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় সম্প্রীতির একটি অপূর্ব ধারা রচনা করে। মধ্যযুগের বাংলার এই মিলনধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হয় কেবলমাত্র এ দেশে ইউরোপীয় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পর, যখন ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে নিজেদের কায়েমি স্বার্থ চরিতার্থ করে।

মধ্যযুগে খানকাহসমূহ গ্রামবাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রভাবশালী ভূমিকা রেখেছিল। অনেক সাধারণ মানুষ খানকাহের সাথে সম্পৃক্ত হত। বিশেষ করে খানকাহের আশপাশের এলাকায় যে দরিদ্র জনগোষ্ঠী বাস করত, তারা প্রায়ই বিভিন্ন অনুদান পেত। এসব প্রতিষ্ঠান গুলোর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকা ব্যক্তিরা মাদাদ-ই-মাআশ (ধর্মীয় স্থাপনার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনুদান) এর মতব্যাবস্থাপনা থেকে বেতন-ভাতা পেত (যেমনটি লেখা আছে বর্ধমানের বাহরাম সাক্কার শিলালিপিতে, সময় কাল ১৬০৬–৭ খ্রিস্টাব্দ)। খানকাহগুলোর কোন কোনটিতে জনগণের জন্য বিভিন্ন ধরনের জনকল্যাণমুলক সুবিধা ছিল, যেমন: রান্নাঘর ও বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ইত্যাদি।

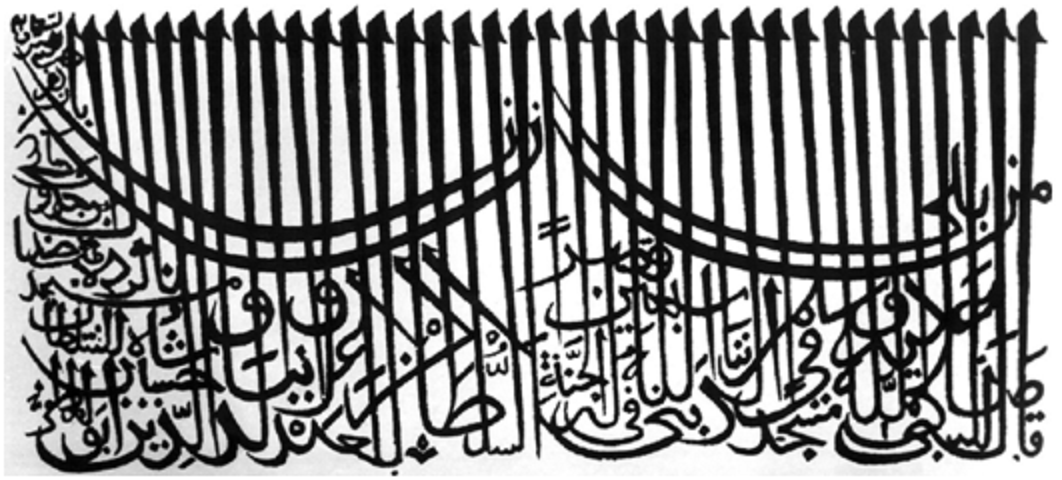

ইসলামের আধ্যাত্মিক শিক্ষায় সৌন্দর্য অন্যতম মহামূল্য গুণ, কারণ সৌন্দর্যের সম্পর্ক আছে সত্যের সাথে। ‘সুন্দরই সত্য এবং সত্যই সুন্দর’ – ইসলামের ঐতিহ্যে এই ধারণাটি তাৎপর্যপূর্ণ। প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু দর্শনের ‘সত্যম শিবম সুন্দরম’ (‘सत्यम शिवम् सुंदरम’) ধারণার সাথে এর কিছুটা মিল খুঁজে পাওয়াটা হয়ত একেবার অস্বাভাবিক নয়। প্রকৃতির শোভা দর্শনের মধ্য দিয়ে স্বর্গীয় সৌন্দর্য উপলব্ধি একজন বিশ্বাসীর অপরিহার্য গুণ। নবী মুহাম্মদ (স:) বলেন, ‘আল্লাহ্ নিজেও সুন্দর, পছন্দও করেন সুন্দর।’ নান্দনিক বোধের সাথে ইসলামের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এতে বোঝা যায়। আদতে আল্লাহর অস্তিত্বই হচ্ছে মূলত সৌন্দর্যের সত্যিকার আধার। আল্লাহর সৌন্দর্য এমন এক অদ্বিতীয় মহারূপ, যা কোন মানুষ খালি চোখে সহ্য করতে পারে না। সেই অপার্থিব সৌন্দর্য যখন তাঁর সৃষ্টিতে সরলতর রূপে ব্যক্ত হয়, একমাত্র তখনই তা উপলব্ধি করতে পারেন সেই সজ্জনেরা, যাঁদের গভীর আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি আছে। পৃথিবীতে এই স্বর্গীয় সৌন্দর্যের অনুসন্ধান ধর্মানুরাগের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই অনুসন্ধান ক্রমশই বিশ্বাসীজনকে প্রকৃতির সাথে নিবিড় সম্পর্ক তৈরির দিকে নিয়ে যায়। বাংলার শিলালিপিগুলোর মধ্যেও নান্দনিক আবেদন (যেমন চান্দ দরওয়াজা শিলালিপি,তারিখ ৮৭১ হিজরী / ১৪৬৬ খ্রিস্টাব্দ) খুব আকর্ষণীয়ভাবে ফুটে উঠেছে। বস্তুত লিপিকলা ইসলামী স্থাপত্যে অলংকরণের একটি উল্লেখ যোগ্য উপাদান। বাংলার শিলালিপিতে একদিকে যেমন ‘কূফী’, ‘সুল্স,’ ‘নাসখ’, রিকা‘, ‘রায়হানী’, ‘মুহাক্কাক’, ইত্যাদি প্রথাগত লিপিকলার ছড়াছড়ি রয়েছে, অন্যদিকে কতকগুলো অভিনব স্থানীয় চারুলিপি যেমন ‘তুঘরা’ ও ‘বাহার’ (বসন্তের সমাগম) রীতি ও ব্যাপকভাবে ব্যাবহৃত হয়েছে। এসকল শিলালিপিতে চারুলিপির নানা আঞ্চলিক রীতি, নান্দনিক উচ্ছ্বাস, অলঙ্করণের নানা শৈলী ও বাহারি কারুকাজ দারুণ চিত্তাকর্ষক। এগুলোর কোন কোনটার নান্দনিক চরিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিবেশের সাধারণ চরিত্রের একটা সঙ্গতি আছে। এ লিপিগুলোর অলংকরণ দেখলে মনে হয় যেন সেগুলোর মধ্য দিয়ে নদী মাতৃক বাংলা বদ্বীপের প্রকৃতি, পরিবেশে ও জীবন বিশেষ রূপে ফুটে উঠেছে (উদাহরন স্বরূপ: বাবর গ্রাম শিলালিপি, তারিখ ৯০৫ হিজরী / ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ)। কিছু কিছু শিলালিপির মধ্যে নৌকা, দাঁড়, তীর, ধনুক ইত্যাদি আঞ্চলিক উপাদানের প্রতীক ধর্মী উপস্থিতি লক্ষণীয়। এখানে ধরা পড়ে তির-ধনুক ধারী আদিবাসীদের শিকার নির্ভর জীবন, কখনো নৌকা ও দাঁড়ের দৃশ্য, আবার কখনো বা নদী মাতৃক গ্রাম বাংলার হাঁস ও নল খাগড়ার রূপক প্রকাশ, যেমন আছে সুলতানগঞ্জে আবিষ্কৃত একটি মসজিদ শিলালিপিতে (১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দ)। বাঁকা চাঁদ আকৃতির ঢেউ খেলানো বক্র রেখার অক্ষর গুলো, যেমন ‘ইয়া’, ‘নূন’ ইত্যাদিকে দীর্ঘায়িত উল্লম্ব রেখার ওপর এমন সুন্দর করে একের পর এক সাজানো হয় যে, কখনো সেগুলো রূপ পায় বাংলার নৌকার, কখনও হয় ধনুক, কখনো বা রাজহংস। এসব অলংকরণে রেখার গতি ও চরণের প্রবাহের মধ্যে একটি ছন্দো বদ্ধ আদল আবিষ্কার করা খুব দুঃসাধ্য নয়। অন্য দিকে বাংলার শিলালিপির বিষয়বস্তু, সাহিত্য শৈলী, লিপিকলার সুরুচি ইত্যাদির সঙ্গে ইসলামী বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের যে অভিনব মিল খুঁজে পাওয়া যায়, তা আমাদেরকে বিভিন্ন ইসলামী অঞ্চলের মধ্যে যুগ যুগ ধরে প্রবাহমান এক ধরনের সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার কথা মনে করিয়ে দেয়।

শিলালিপিতে যে সকল উপাধি দেখা যায় সেগুলো থেকে রকমারি ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। এসব উপাধিগুলো থেকে সে যুগের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি বহুবিধ রীতি ও নীতি সম্পর্র্কে অনেক কিছু জানা যায়। এছাড়া ধর্মীয় জোশে ভরপুর এসকল উপাধি এ অঞ্চলের নানা সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা বুঝতে সহায়তা করে। আর বিশেষ করে আন্দাজ করা যায় যে সেকালে দরবারি সংস্কৃতির আড়ম্বরের কি বাড়াবাড়িটাই না ছিল! এর একটি উদাহরণ হল সুলতান উপাধিটি, যা মধ্যযুগীয় শাহী দরবারের জাঁকজমকপূর্ণ রাজকীয় সংস্কৃতির প্রতীক ছিল। সুলতান শব্দটি কিন্তু এখন পর্যন্ত জুমার নামাজের পঠিত আরবী খুতবার একটি অংশ বিশেষ হিসেবে রয়ে গেছে, যা সে যুগের রাজনৈতিক সংস্কৃতির বাগাড়ম্বরের স্মৃতি বহন করে।

শিলালিপির মাধ্যমে কিছুটা আঁচ করা যায় যে ইসলাম এদেশের পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সাধারণ বাঙালি জনগোষ্ঠীর প্রাকৃতিক অভিজ্ঞতার কতকটা অংশ হয়ে উঠেছিল। বাংলার বদ্বীপাঞ্চলে মানব বসতির বিস্তার ও নিম্ন জলাভূমিতে জঙ্গল সাফ করে ধান চাষের প্রসার ও নতুন নতুন পল্লী গ্রাম গড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ক্রমশ এই অঞ্চলের একটি জীবন ধারায় পরিণত হতে থাকে। সে সময়ের বাংলার অপূর্ব পরিবেশগত ভারসাম্য স্থানীয় মুসলমান সমাজে গভীর ছাপ রেখে যায়। বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য একদিকে যেমন কিছু কিছু শিলালিপিতে প্রতীকী ও বিমূর্তভাবে রূপায়িত হয়েছে (যেমন বাবর গ্রাম শিলালিপি, তারিখ ৯০৫ হিজরী / ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ), অন্যদিকে তা বাঙালিদের সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য, সংস্কৃতি ও লোক কথায় প্রকাশ পেয়েছে। বাঙালি ইসলাম তার আধ্যাত্মিক রাজ্যে আধা-হিন্দু আদিবাসী, নানা উপজাতীয় গোত্র, যাযাবর ও সমাজের প্রান্তিক আরও নানা অংশকে নতুন একটি সভ্যতার মধ্যে নিয়ে আসার মত উদার পরিসর সৃষ্টি করতে পেরেছিল, যাতে কিনা অমুসলিমরাও অবাধে মসজিদ (যেমন উল্লেখ আছে ‘হাউজ আল-হায়াত’ নামক পাণ্ডুলিপিতে), খানকাহ, ও মাদ্রাসায় আনা গোনা করতে পারত। এসকল প্রতিষ্ঠানই এই অঞ্চলের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিকাশে বড় ভূমিকা রাখে। কোন এক এলাকায় ইসলামী শিললিপির প্রাপ্তি সে এলাকায় ইসলামের প্রচার ও প্রসারের স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়। উদাহরণ স্বরূপ কলকাতা থেকে মাত্র ৪০ মাইল দূরে, চব্বিশপরগনা জেলার বশিরহাট শহরের কেন্দ্রে সুলতান বারবকশাহের (৮৬৪–৭৮ হিজরী / ১৪৬০–৭৪ খ্রিস্টাব্দ) আমলের সালিক মসজিদ (তারিখ ৮৭১ হিজরী/ ১৪৬৭ খ্রিস্টাব্দ) দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী এলাকায় সুলতানী যুগে ইসলামের বিস্তারের সাক্ষ্য বহন করে। উত্তর কলকাতার চিৎপুরে অবস্থিত বসরিশাহের মসজিদ নামে পরিচিত সুলতানী মসজিদটি মধ্যযুগে বর্তমান কলকাতা ও আশপাশের এলাকায় ব্যাপক মুসলিম জনবসতি গড়ে উঠার পরিচয় বহন করে এবং একই সঙ্গে সে কালে চিৎপুর এলাকার নগরায়নের সাক্ষ্য দেয়। মুঘল আমলের গোঁড়ার দিকেই ‘কলকাতা’ নামী একটি শহর ও সামুদ্রিক বন্দর ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে শুরু করেছিল, যার ছিটাফোঁটা ইঙ্গিত সে সময়ের কোন কোন সুত্রে পাওয়া যায়। মুঘল সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলে নিকোলা সুঁসাঁ কর্তৃক ১৬৫২ সালে অঙ্কিত একটি মানচিত্রে (নং ২, চিত্র ৩.৭) কোলকাতা নামটি স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

এসব ভাবসমৃদ্ধ শিলাপিতে সে সময়ের বহুত্তবাদ, সামাজিক সম্প্রীতি, সাম্প্রদায়িক সহিষ্ণুতা ও রকমারি ধর্মীয় মতবাদের বৈচিত্রে ভরপুর এক সুজলা সুফলা বাংলার চিত্র ফুটে উঠে, যেখানে বাঙ্গালীর সবচেয়ে বড় পরিচয় ছিল যে সে সবার আগে মানুষ। সে মানুষের মত পার্থক্য থাকতেই পারে, সৃষ্টির রহস্য অনুধাবনে তার চেষ্টার পথ ও ধর্ম পাশ্বের মানুষটি থেকে ভিন্নতরও হতে পারে! সেটাই তো স্বাভাবিক, এবং প্রাকৃতিক ও বটে। মোঘল শাসনামলের মাঝামাঝি সময় থেকে মসজিদের স্মারক শিলালিপিগুলোতে নির্মাণের তারিখ উল্লেখ করার জন্য সাধারণত বঙ্গাব্দ ব্যবহার করা শুরু হয়। মোঘল সম্রাট আকবরের সময় থেকে চালু হওয়া এই বাংলা বর্ষ (বঙ্গাব্দ বা ফসলি সন) বাংলায় নানা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আন্তঃসাংস্কৃতিক ও আন্তঃধর্মীয় আদান-প্রদানের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হিজরী অব্দের মতই বঙ্গাব্দের গণনার সুত্রপাত নবী মুহাম্মদের হিজরতের বছর থেকে। তবে মুসলিমরা বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি (ও দিবস) পালন করার জন্য যে হিজরী অব্দ ব্যবহার করে, সেটি চান্দ্র মাসের গণনার ভিত্তিতে রচিত। অন্যদিকে সম্রাট আকবর মূলত বাৎসরিক কর আদায়ের জন্য সৌর মাসের উপর ভিত্তি করে এক ধরনের নতুন হিজরী অব্দ চালু করেন, যার গণনার সুত্রপাতও সেই একই হিজরতের বছর থেকে। আকবরের অধিকতর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জারি করা এই নতুন সৌর অব্দ সৌর কৃষি চক্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, যা খুব অল্প সময়ে বাংলার হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের কাছে একটি জনপ্রিয় ও বিভিন্ন পর্ব উদ্যাপন করার বর্ষপঞ্জী হয়ে দাঁড়ায়। আদি হিজরী অব্দের রূপান্তরিত ও অধিকতর বৈজ্ঞানিক রূপের এই সৌর বঙ্গাব্দ নতুন বছরের উৎসব ছাড়াও বাঙালি হিন্দুর ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান তথা পূজা পার্বণের (যথা দূর্গা পূজা, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা, ইত্যাদি) তারিখ নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়। এ সব কিছুর মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় ‘মিলন মঙ্গলের’ মধ্যযুগীয় সেই বার্ত্তা যার আভাষ আজও দেখতে পাওয়া যায় দেশের বিভিন্ন স্থানে মন্দিরের বাইরে ভগবান ভক্তদের পূজোর অর্ঘ্যরে জন্য সাজিয়ে রাখা ফুলের পসরার মাঝে, যেগুলোর বিক্রেতাদের অনেকেই পল্লী গ্রামের গরিব মুসলিম রমণী।

বর্ত্তমান যুগে যোগাযোগ বিপ্লব ঘটার ফলে গোটা পৃথিবীটাই যেন পরিণত হয়ে গেছে একটা বিশ্বগ্রামে। এই বিশ্বায়িত জগতের নানা জাতি ও গোষ্ঠি গুলোর সভ্যতা, সংস্কৃতি, সমাজ ব্যবস্থা, ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বিচিত্র মানষিক জগৎকে আরও সুক্ষ ও গভীরভাবে বোঝার প্রয়োজনটা যেন দিন দিন বেড়েই চলেছে। যে কোন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বৈচিত্র চিরকালই স্বাভাবিক কারনে বহুমাত্রিক সমাজের প্রগতি ও সমৃদ্ধির প্রতীক। দীর্ঘকাল পশ্চিমা বিশ্বে বসবাস করার সময় অনেকটা মুগ্ধ হয়েই দেখেছি যে দূর্গা পূজা, ‘ঈদের নামাজ ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির জন্য বিভিন্ন ধর্মালম্বীদেরকে অকাতরেই গির্জাগুলো ভাড়া দেওয়া হয়। আবার অন্য ধর্মের লোকেরা অনেক সময় অব্যবহৃত বা পরিত্যক্ত গির্জা ক্রয় করে নিজেদের উপাসনার জন্য ব্যাবহার করে, এমনটাও অবাক হয়ে লক্ষ করেছি। ইউরোপের বেশ কিছু বিমানবন্দরের প্রার্থনা কক্ষে (Prayer room) দেখতে পেয়েছি বিভিন্ন ধর্মালম্বী ভক্তদের বিনা দ্বিধায় একই জায়গাই নিজ নিজ মতানুসারে উপাষনামগ্ন থাকতে, যা শ্রীরামকৃষ্ণের একটি কথা মনে করিয়ে দেয়: “যো সো করে তাঁর কাছে পৌঁছালেই হলো”। কিন্তু বাস্তব জগতের আরেকটা চিত্র হল বিশ্বের কিছু কিছু জায়গায় এবং বিশেষ করে উপমহাদেশের কোন কোন অঞ্চলে মাঝে মধ্যেই নানা রকমের অনাকাঙ্খিত সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার ঘটনা দেখা দিচ্ছে এবং দুঃখজনক ভাবে কোথাও কোথাও বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠিগুলোর মধ্যে পারস্পারিক অসন্তোষ, উত্তেজনা, অশান্তি ও হিংসাত্ত্নক মনোভাব দিন দিন যেন বেড়েই চলেছে। সৌভাগ্যের বিষয়, বাংলার প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ ও শিলালিপিগুলো এ অঞ্চলের পুরানো দিনের বিভিন্ন গোষ্ঠিগত ও জাতিগত পারস্পরিক সম্পর্কগুলো বুঝতে আমাদেরকে অনেকটাই সাহায্য করে। এগুলোর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় এ এলাকার বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলোর একে অপরের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সহঅবস্থানের এক অনুদঘটিত ইতিহাস। এ প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদগুলোর মধ্যে লুকিয়ে থাকা নানান ধরনের আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলো একটি অভিনব অথচ সজীব বার্তা বহন করে, তাহল: ‘বৈচিত্র ও বহুত্বের মধ্যে ঐক্য’, যা দক্ষিণ এশিয়ার পূর্ব প্রান্তে গড়ে উঠা বহুত্ববাদী বাঙালি সংস্কৃতিতে গভীর ভাবে প্রোথিত।

| মূল সংস্কৃত লিপির অনুবাদ

সারি ১. সমগ্র বিশ্বব্রহ্মান্ড পরিবেষ্টনকারী মহান সত্ত্বার উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত সারি২. যিনি সকলের আরাধ্য সারি৩. সম্রাটের চরণে এই বিনম্র নিবেদন সারি ৪. যিনি রাজাদের রাজা, সর্বসম্মানিত সারি ৫. আকবর, যিনি পরম পুজনীয় ঈশ্বরের মত সম্রাট সারি ৬. সকলেই তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, সারি ৭. তা সে অভিজাত হোক, বা দীনহীন সারি ৮. এই রাজরাজেশ্বরের পদচরণ বাংলাকে সারি ৯. অদ্বিতীয় পদ্মের মত আলোকিত করে সারি ১০. উচ্চমর্যাদার অধিকারী হাজী ভাগল খান সারি ১১. ১৫১৭ শকাব্দে এই মহৎ কাজ আরম্ভ হয় সারি ১২. বৈশাখ মাসের সোমবার সারি ১৩. একটি মসজিদ যা ধর্মীয় উপাসনালয় সারি ১৪. বিনয়ের সাথে আমার (হাজী ভাগল খানের) এই শ্রদ্ধার্ঘ সারি ১৫. অনিন্দ্য আনন্দের সঙ্গে নিবেদিত (উৎসর্গিত) হল সারি ১৬. ধর্মীয় ক্রিয়া ও ভক্তির উদ্দেশ্যে সারি ১৭. যুগ যুগব্যাপী গভীর উদ্দীপনার সাথে সারি ১৮. ১০০০ হিজরী সনে সারি ১৯. আমার এই অনুদান বাংলায় দির্ঘস্থায়ী হবে সারি ২০. কোনো ব্রাহ্মণ এটা জোরপূর্বক অধিকার করলে সে কখনোই ব্রাহ্মণ থাকবে না সারি ২১. যদি সে এটা রক্ষা করতেও ব্যর্থ হয় সারি ২২. আমার গৃহে নিকৃষ্ট প্রাণী হিসেবে তার পুনর্জন্ম হবে। |

প্রাচীন বাংলা হরফে লিখিত সংস্কৃত লিপির পাঠ:

সারি ১: সর্ব্বোব্বী পতি চক্রচূড়া সারি ২: মানবঞ্ছিত শ্রেণি শান.. কোন সারি ৩: কসনানর্ম্মলী কৃতচরণ নম ন সারি ৪: ম. মহারাজাধিরাজ শ্রী শ্রীম. সারি ৫: দ্ আকবর সাহাদেব পাদা সারি ৬: অনুগত দানালা. তববারি সারি ৭: বারিত দীন শ্রেণি দৈন্য সারি ৮: পদশ্রীদেব দে বঙ্গল ক সারি ৯: মল প্রকাশ ভাস্করস্যা সারি ১০: ম শ্রীহাজি বহাগল খা সারি ১১: নঃ শাকে বারেন্ব বা (বৈশাখ মাস, ১৫১৭ শকাব্দ) সারি ১২: ন সোমে (সোমবার) মাধব মাঝে সারি ১৩: মহসীদ মন্দিরা দীনি সারি ১৪: দত্তবানম্রভাবিন্যাধদে সারি ১৫: নিবেদনাং ময়া কৃতামদক সারি ১৬: স্ময়ঃ করোতিষ্ঠ পালন তস্য (তব্য)? সারি ১৭: দাবাম্নদা মোহভবেবৎজ সারি ১৮: ন্ম জন্মান।। – – ১০০০ ।। সারি ১৯: বঙ্গেয় দৃতদানেন মম সারি ২০: তিষ্ঠৎ মাদ্বশোবামন সারি ২১: ল্বেষমাল্যদ্ভোমিনব সারি ২২: মমঘর নকুল ভবো |

|

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা