সাহিত্যচর্চা : ষােল শতকঃ পনের শতকে অর্থাৎ মধ্যযুগে মুসলিম কবি মুহম্মদ সগীরের রচনায় মানবীয় প্রণয়ােপাখ্যানের সূচনা হয়। কিন্তু ষােল শতকে এসে এই রােমান্টিক প্রণয়ােপাখ্যানে আধ্যাত্মতত্ত্বের ব্যঞ্জনা প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। এ শতকে সাবিরিদ খান, সূফীবাদের কবি শেখ কবীর, ‘লায়লী মজনু’ প্রণয়ােপাখ্যানের অন্যতম সার্থক স্রষ্টা দৌলত উজীর বাহরাম খান, সত্যপীর ও নাথ সাহিত্যের কবি শেখ ফয়জুল্লাহ, ইসলামি ধর্মশাস্ত্র বিষয়ক কবি শেখ পরান, আফজল আলী, শেখ চান্দ, হাজী মুহম্মদ, ‘নবীবংশের দরবেশ কবি সৈয়দ সুলতান প্রমুখের আবির্ভাবে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্র সৃষ্টি সম্ভারে ভরে ওঠে।

চট্টগ্রামের অধিবাসী সাবিরিদ খান (প্রকৃত নাম শাহ বারিদ খান) ১৪৮০ থেকে ১৫৫০ সালের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। সাবিরিদ ‘বিদ্যাসুন্দর’ কাব্যে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

“পীয়ার মল্লিক সুত, বিজ্ঞবর শাস্ত্রযুগ

উজীয়াল মল্লিক প্রধান।

তানপুত্র জি ঠাকুর তিন সিক সরকার

অনুজ মল্লিক মুছা খান।

রসেত রসিক অতি

রূপে জিনি রতিপতি

দাতা-অগ্রগণ্য অর্ক-সূত

ধৈর্য-বন্ত যেন মেরু

জ্ঞানেত বাসত-গুরু

মানে কুরু ধর্মসূত।।

তান-সূত গুনাধিক

নানু রাজা মায়াল্লিক

জগত-প্রচার যশখ্যাতি

তান-সূত অল্পজ্ঞান হীন সাবিরিদ খান

পদবন্ধে রচিত ভারতী।”২৪

মুহম্মদ এনামুল হক কিংবদন্তিকে অবলম্বন করে উল্লেখ করেছেন যে, চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার নানুপুর গ্রাম শাহ বারিদ খানের পিতা নানু রাজার নাম অনুসারে হয়েছে। এই গ্রামের জনৈক শিক্ষক নিজেকে কবির বংশধর হিসেবে দাবী করেছেন।২৫

চট্টগ্রাম এলাকা থেকে কবির কিছু পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে।২৬ পুঁথিগুলাে খণ্ডাবস্থায় পাওয়া গেছে এবং সংখ্যায় খুব বেশি নয়। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, শাহ বারিদ খানের কাব্যের বহুল প্রচার হয়নি। তবে কবি চট্টগ্রাম এলাকাতেই বসবাস করতেন তা আন্দাজ করা যায়। অবশ্য আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের মতে, কবির জন্মস্থান নােয়াখালী।২৭ আবদুল করিমের এই মত নির্ভরযােগ্য বলে মনে হয় না। কারণ কবি দৌলত উজির বাহরাম খানের বংশ পরিচয় প্রদানকালে ভণিতায় ‘সিক’ শব্দের উল্লেখ পাওয়া গেছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, কবি দৌলত উজিরের পূর্ব পুরুষ হামিদ খান চট্টগ্রামের দুই ‘সিক’-এর মালিকানা পেয়ে সেখানে বসবাস স্থাপন করেন।২৮ সুতরাং ‘সিক’ (পরগণা) শব্দটা চট্টগ্রাম অঞ্চলে বহুল প্রচলিত ছিল।

সাবিরিদ খানের রচিত তিনটি২৯ কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায় ‘বিদ্যাসুন্দর’, ‘রসূল বিজয়’ এবং ‘হানিফা ও কয়রাপরীর কেচ্ছা’। এ পুঁথিগুলাের বেশিরভাগ পাতাই নেই। বিদ্যাসুন্দরের পাতার সংখ্যা আট, ‘রসুল বিজয়ের’ তেরাে এবং ‘হানিফা ও কয়রাপরীর কেচ্ছা’ মােট বিশ পাতার বই। সাবিরিদ খানের কাব্যকর্ম আধ্যাত্মচিন্তার সংগে মিলিত হয়ে অপরূপ রূপ লাভ করেছে। অলঙ্কার শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় কাব্যগুলিতে বিধৃত।

‘বিদ্যাসুন্দর’ নিছক মানবীয় প্রেমের কাহিনি। লৌকিক মানসভূমি থেকে এর সৃষ্টি হয়নি। এটা শিক্ষিত কবি চিন্তার ফসল হিসেবে বিবেচনা করা যায়। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনি বঙ্গীয় এলাকায় ‘কালিকামঙ্গল’ কিংবা অন্নদামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে বেশ কিছুটা মানবিক রসকাব্যের মর্যাদা হারিয়েছে। তবে সম্পূর্ণ দেউলিয়া হয়ে যায়নি।৩০ মানব সন্তানকে অবৈধ প্রেম করার জন্য দেবী সহায়তা করছে। তাই মানবকৃত্য দেবস্তুতিতেও ফঁাক থেকে গেছে। কাব্যদেহে এবং কাব্যরসে এ ফঁকটুকু রয়েছে বলে প্রণ উঠেছে।

“ও গাে সুন্দর চোর,

বিদ্যা তােমার কোন সন্ধ্যার

কনক চাপার জোর।”

(চৌরা-পঞ্চাশিকা, রবীন্দ্রনাথ)

কাশ্মীরের কবি বিলহনের (কবি বিহলন) রচিত সংস্কৃত ‘চৌরপঞ্চাশিকা’ হচ্ছে বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের আদি উৎস।৩১ ‘চৌর পঞ্চাশৎ’ কিংবা ‘চৌরীসুরত পঞ্চাশিকা’ নামেও এই উপাখ্যান পরিচিত। পঞ্চাশটি শ্লোকে এতে নরনারীর গােপন অবৈধ প্রেম সম্ভোগের বিবরণ রয়েছে।

আদিরসের কাহিনি হিসেবে ‘বিদ্যাসুন্দরে’র খ্যাতি আছে। বাংলায় এ কাহিনির আদি রচয়িতা ছিলেন সাবিরিদ খান। অন্যান্য রচয়িতা হচ্ছেন কঙ্ক, দ্বিজ শ্রীধর, গােবিন্দদাস, মদন দত্ত এবং পরে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। কাব্যে নন্দনতাত্ত্বিক মাধুর্যদানের কুশলী শিল্পী ছিলেন কবি সাবিরিদ খান। ছন্দ, উপমা, রূপ ও উৎপ্রোর চমৎকার ব্যবহার দেখা যায় তাঁর কাব্যে। বােঝা যায় অলঙ্কার শাস্ত্রের নানা বিষয়ের উপর তার দখল ছিল গভীর। সাবিরিদ খানের অলঙ্কার প্রয়ােগের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তার কাব্যে কবিত্বের সঙ্গে বৈদগ্ধ্যের সুন্দর সমন্বয় লক্ষ করা যায়। ‘বিদ্যাসুন্দরে’র নায়িকার রূপ বর্ণনায় কবিত্বের যেমন ঘটা, তেমনি তাতে রয়েছে কবির পাণ্ডিত্যের কিছু পরিচয়। একটি উদাহরণ-

“মুখবিধু পূর্ণ ইন্দু কিয়ে অরবিন্দ।

মৃগবংশ নেত্ৰ কিবা লীলামত্ত ভৃঙ্গ।।

বালে জিনিয়া ভাল শ্ৰীমন্ত উজ্জ্বল।

বান্ধুলি প্রসূন নিন্দি অধর সুগােল।।

রদ পাতি মুতি জুতি রাঢ় সুমধুর।

ভুরুভঙ্গে কামশর নিঃসরে প্রচুর।।

কণ্ঠরেখা এসি কন্ধু জলধি মজ্জিল।

কমল-কলিকা-কুচ হৃদয়ে উগিল।

কৈচ্ছন অঙ্গের লীলা কৈ আর স্বরূপ।।

কৈছন নাসিকা শ্রুতি কর ভুজযুগ।।

কৈছন কুমারী মধ্যভাগ পাদক্ষছন্দ।

কৈছন নিতম্ব উরু জঞ্জের প্রবন্ধ।।”

কবির কল্পনায় শারীরিক সৌন্দর্যের সঙ্গে জ্ঞানবুদ্ধির যে মিলন ঘটানাে হয়েছে তা মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে ছিল বিরল।

কবি বারিদ খান স্বয়ং বিদ্যাসুন্দর কাব্যকে নাট্যগীতি বলেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এরূপ আঙ্গিকতা রয়েছে। এ শ্রেণির রচনা অভিনয়ধর্মী হয়ে থাকে। সংলাপ এবং ক্রিয়ার ভূমিকা ব্যাপক। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনেক পদে এ গুণ রয়েছে। কবি শাহ বারিদ খানের কাব্যে মঞ্চনির্দেশ পর্যন্ত আছে। কবি প্রতিটি ঘটনার সূচনায় সংস্কৃতে দৃশ্য সংকেত ও রূপসজ্জার বর্ণনা দিয়েছেন। কাব্যে উক্তি-প্রত্যুক্তি আছে। সুন্দর-মাধব ভাট ও সুন্দর-মালিনীর সংলাপ বেশ উজ্জ্বল। সুন্দর-মালিনীর নাতিদীর্ঘ সংহত সংলাপ নাটকোচিত হয়েছে। অবশ্য এতে নাট্য ক্রিয়ার অভাব আছে। সংলাপের সঙ্গীত ধর্ম সম্পর্কে কবি জ্ঞানের অধিকারী। তিনি কয়েকটা জায়গায় রাগ ও ছন্দের উল্লেখ করেছেন। মালিনী-সুন্দরের আলাপের অংশটি ‘দেশাগ’ রাগে রচিত হয়েছে। নাটিক ও সাংগীতিক সংলাপ থাকা সত্ত্বেও বিবৃতিধর্মী আখ্যানে কাব্যের স্বাদ নষ্ট হয়নি।

সাবিরিদ খানের ‘রসুল বিজয়’ বারাে পৃষ্ঠা যুক্ত খণ্ডিত কাব্য। এ কাব্যে মহানবী হযরত মােহাম্মদের (সাঃ) বিজয়াভিযানের কাহিনির এক বর্ণবহুল বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বহু কল্পিত কাহিনিও এখানে স্থান পেয়েছে। তবে কবির কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের অপূর্ব মেলবন্ধন করা যায় এ কাব্যে।

‘হানিফা ও কয়রাপরীর কেচ্ছা’র বিষয়বস্তুর মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানের বিরােধের বর্ণনা থাকলেও সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে কাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এই পুঁথির কাহিনি হল—হানিফা বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে অনেক অমুসলমান রাজ্য জয় করেছিলেন। শেষে সাহিরাম নামক এক অমুসলমান রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে যুদ্ধে আহত হন। এই অবস্থায় সাহিরামের কন্যা কয়রাপরী হানিফার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাকে অচৈতন্য অবস্থায় লুকিয়ে রাখেন। তারপর হানিফার পরিণতি কি হল তা আর জানা যায় ‘হানিফা ও কয়রাপরীর কেচ্ছা’ জঙ্গনামাধর্মী কাব্য। এতে ইসলামের চতুর্থ খলিফা হজরত আলির (রাঃ) কল্পিত পুত্র হানিফার দিগ্বিজয়ের কাহিনি বিবৃত হয়েছে। মুসলমান বীরের রাজ্য জয় ও ইসলাম ধর্মের প্রচার জঙ্গনামা কাব্যের উপজীব্য বিষয়। অতিকথন, অতিরঞ্জন এ শ্রেণির রচনার বৈশিষ্ট্য। হামযা, হানিফা, জয়গুন, সােনাভান প্রভৃতি চরিত্রের কল্পিত কাহিনিকে আশ্রয় করে বহু পুঁথি সাহিত্য রচিত হয়। শাহ বারিদ খানের ‘হানিফা ও কয়রাপরীর কেচ্ছা’ এক্ষেত্রে কিছুটা স্বতন্ত্র। এর কাহিনি হানিফা-জয়গুন-কয়রাপরীর প্রেমের আবরণ দিয়ে মােড়া। কয়রাপরী পরী-তনয়া, তার সঙ্গে বীর হানিফার প্রেমের কাহিনি কাব্যটির একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। হানিফা-জয়গুনের কাহিনিতে জঙ্গনামার ধর্ম বিশেষভাবে লক্ষণীয় আর হানিফাকয়রাপরী কাহিনিতে রয়েছে প্রেমের প্রাধান্য। পরী-তনয়ার সঙ্গে মানবপ্রেমের কথা গুলে ‘বকাওলী’, ‘সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল’ প্রভৃতি কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। হানিফা-কয়রাপরীর প্রেমকথা এগুলাের মত বিশিষ্ট।

ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে কবি সাবিরিদ খান ‘হানিফা ও কয়রাপরীর কেচ্ছা’তে যে কাহিনি বর্ণনা করেছেন তাতে একদিকে তার রােমান্টিক মনের বিকাশ যেমন স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে, অন্যদিকে শিল্পরসের ব্যবহার সুন্দর হয়েছে। কাব্যে অলঙ্কার প্রয়ােগ মধ্যযুগের কবিদের একটা রেওয়াজ ছিল। সাবিরিদ খানের মধ্যেও এই প্রবণতা লক্ষ করা যায়, তবে কবি শিল্পের যথাযথ প্রয়ােগ সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না। যেমন-

“ভুরুযুগ কক মৃণাল শােভন।

চারুকর কঙ্কণ কেয়ুর সুশােভন।।।

করতল কমল অশােক শােক লাজে।

রত্নময় অঙ্কুরী আঙ্গুলময় সাজে।।

সুরেখ লখর সব জিনি পুষ্পরাগ।

ভাল ইন্দুনিভ নখত লুকিত ভাগ।।

উরস সম উরসি জিনি উপমা।।

চারুতর রােমরাজি তনু রম্ভা সমা।।।

ত্রিবলি সবলী বালা মধ্যদেশ ক্ষুণি।

নিদনাভ সুধাকুণ্ড পীনােন্নত ক্ষুণি।।”

‘বিদ্যাসুন্দরে’ গীতিধর্মিতার ও নাটকীয়তার যেরূপ অপূর্ণ সমন্বয় দেখা গেছে, ‘হানিফা-কয়রাপরী’তে তার কণামাত্র রক্ষিত হয়নি। কবি সাবিরিদ খান এখানে কথকের ভূমিকা নিয়েছেন, সূত্রধরের ভূমিকা নয়। জীবন নাট্যসূত্রে তিনি চরিত্রগুলােকে নাচাতে পারেননি। ফলে ‘হানিফা-কয়রাপরী’তে ভাল শিল্পের স্বাদ পাওয়া যায় না। কাব্যের ঘটনার ক্রমবিবর্তন আছে সত্য, তবে সাবিরিদ খান সকল ঘটনাকে অনিবার্য সম্পর্কে বাঁধতে পারেননি। কবির ভাষাও খুব দুর্বল, স্থানে স্থানে তা স্থূল, আঢ়ষ্ট ও পরিচর্যাহীন। দু’এক স্থলে কবি অবশ্য দক্ষতা ও চাতুর্যের পরিচয় দেন। জয়গুণের ‘বারমাসী’তে বিক্ষিপ্তভাবে যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তার প্রমাণ হিসেবে এখানে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া সমীচীন হবে–

“মধুমাসে মধুরিত মাধুরী মধুর।

মাধবী মালতী মল্লি বিকাশে প্রচুর।।

মলয়া পবন পরিমল হবে মন্দ।

মধুকরে ঝংকরে পিবএ মকরন্দ।।…

মধুব্রত কুলে মধুমত্ত ভ্রমে নাদ।

মধুর ফুটএ পরভৃত কুহ নাদ।।

মনােরম বনস্পতি প্রফুল্ল মুকুল।

মালিনী বিভঙ্গ মন বিরহে আকুল।।”

এই চরণগুলাে শব্দ সম্পদে, ধ্বনি লালিত্যে এবং আবৃত্তি সুখকর মুগ্ধতায় ভরপুর। প্রতি ছত্রে ভাষার পারিপাট্য বিদ্যমান। এ ধরনের পদবন্ধ কবির অসামান্য দক্ষতার পরিচয় বহন করে।।

চাঁদ কাজী গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) নবদ্বীপের তথা নদীয়ার কাজী ছিলেন। এই পদে থাকাকালেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম ঘটনা গৌরাঙ্গ শ্রীচৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৪) গৌড়ীয় ‘বৈষ্ণব মত’-এর প্রচার ও প্রসার ঘটে এবং তিনিও বৈষ্ণব ইতিহাসে নানা কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি প্রথমে জনসাধারণের অভিযােগক্রমে শ্রীচৈতন্যদেবের নবধর্মের প্রতি বিরূপ ছিলেন, পরে শ্রীচৈতন্যের মত প্রচারে বিশেষ আনুকূল্য দেখান। তিনি কাব্য রচনা করেননি, কিন্তু ‘পদ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর রচিত বৈষ্ণব পদটির কিছু অংশ উদ্ধত করলাম—

“বাঁশী বাজান জান না।

অসময়ে বাজাও বাঁশী পরাণ মানে না।।

যখন আমি বৈসা থাকি গুরুজনার মাঝে।

তুমি নাম ধৈরা বাজাও বাঁশী আমি মৈরা লাজে।।”

চাঁদ কাজীর আসল পরিচয় আজও অজ্ঞাত। দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, নদীয়ার উক্ত কাজীর নাম ছিল গােরাই কাজী, চাঁদ কাজী নয়। কিন্তু এখন আবার কেউ কেউ বলছেন, চাঁদ কাজীই ছিলেন নদীয়ার শাসনকর্তা ও সম্রাট হুসেন শাহের পীর।

শেখ কবীর সুলতান নুসরত শাহের (১৫১৯-১৫৩২) আমলে বিদ্যমান ছিলেন। কবীর মূলত পদকর্তা। তাঁর রচিত পদ। জগবন্ধু ভদ্রের ‘গৌরপদ তরঙ্গিণী’ নামক বৈষ্ণব পদসংগ্রহে সংকলিত হয়েছে।৩২ কবীরের পদে সুফীবাদের সুন্দর বিকাশ লক্ষ করা যায়। শুধু কবীর কেন, তখনকার সব মুসলিম পদকর্তাই প্রধানত সুফী সাধনার ধারাকে তাদের রচিত পদাবলীতে ধারণ করেছেন। সুফী সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছে প্রধানত পারস্যের মরমিয়াবাদকে আশ্রয় করে। সুফীবাদের সঙ্গে বাংলার বৈষ্ণব ঐতিহ্যের একটা অন্তধর্মগত মিল লক্ষ করা যায়। বৈষ্ণব কবির জীবাত্মা-পরমাত্মা ঘটিত চিন্তাচেতনার উপর সুফীবাদ নিবিড় প্রভাব সঞ্চার করে। ফলে বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যে অতীন্দ্রীয় অনুভূতির স্পর্শে যে মায়াঘন রহস্যময়তার অভিক্ষেপ লক্ষ করা যায় সেখানেও সুফীবাদের প্রভাবকেই প্রধানভাবে মেনে নিতে হয়।

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের আবির খেলার বিষয় নিয়ে কবীর একটি পদ রচনা করেছেন। পদটি রচিত হয়েছে ব্রজবুলি-মিশ্রিত বাংলায়। গােবিন্দ-জ্ঞানদাসের ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় এই পদে। চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাসের নিবিড় ভাবলােকও স্পর্শ করেছে পদটিকে। পদটি হচ্ছে—

“বরজাকিশােরী কান্ত খেলত রঙ্গে।

চুয়াচন্দন, আবির গােলাপ, দেয়ত শ্যামর অঙ্গে।।

ফাগু হাতে করি, ফিরত শ্রীহরি,

ফিরি ফিরি বােলত রাই।

ঘুমঠ উঠার্মে বয়ান ছাপায়ত,

বেরি বেরি যৈছে মেঘসেঁ চাঁদ লুকাই।

ললিতা এক সখি, ফাণ্ড হাতে করি, দেয়ত কানু নয়ান।

বৃষভানু কিশােরী, দুহু ধরি, মারত শ্যাম বয়ান।।৩৩

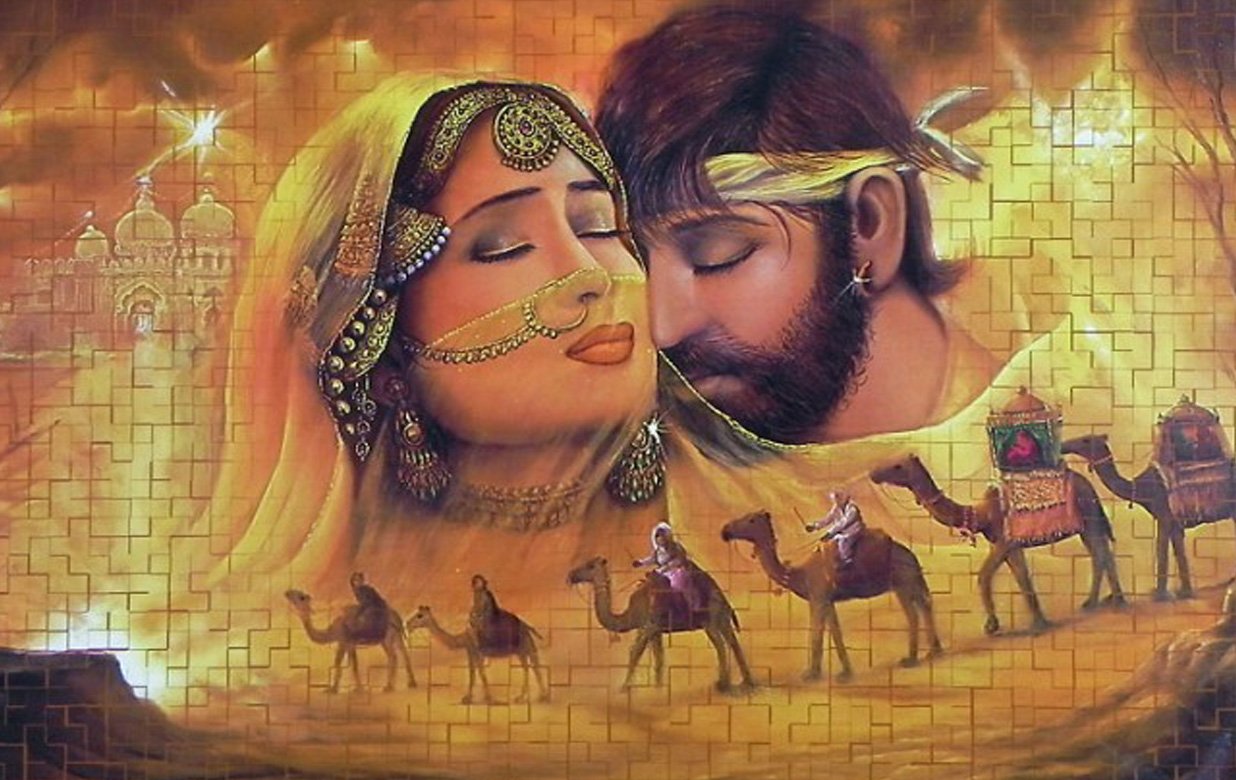

দৌলত উজির বাহরাম খান মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শক্তিমান কবি। তাঁর নিবাস ছিল চট্টগ্রামের ফতেয়াবাদ। তিনি ‘লায়লী মজনু’৩৪ কাব্য রচনা করেন। কাব্যটি ফারসি কাব্যের অবলম্বনে লিখিত হলেও মধ্যযুগের মুসলিম বাংলা কাব্যসাহিত্যে মানবীয় চেতনাসমৃদ্ধ প্রণয়ােপাখ্যান হিসেবে তার ‘লায়লী মজনু’ কাব্যটি বিশিষ্টতার দাবি করে।

ষােড়শ শতকে দৌলত উজির বাহরাম খান ছাড়া আর কোনাে কবির রচিত ‘লায়লী-মজনু’ কাব্যের নিদর্শন পাওয়া যায়নি। লায়লী-মজনু কাহিনি অবলম্বনে ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে দোভাষী পুঁথি লিখেছেন মােহাম্মদ খাতের। জহিরুল হক এবং ওয়াজেদ আলী গদ্যে ‘লায়লী-মজনু’ আখ্যায়িকা রচনা করেছেন। এছাড়া মহেশচন্দ্র মিত্র (১৮৫৩), দ্বারকানাথ রায় (১৮৫৯) এবং শেখ ফজলুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৯০৩) প্রমুখ পদ্যে লায়লী-মজনুর করুণ প্রেম কাহিনি নিয়ে আখ্যায়িকা প্রণয়ন করেছেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে রাজকৃষ্ণ রায় লায়লী-মজনু কাহিনির নাট্যরূপ দিয়েছেন।৩৫

বাহরাম খান অর্থমন্ত্রীর গুরুদায়িত্ব পালন করেছিলেন বলে তাকে দৌলত উজির বলা হয়। আরাকানের রাজার প্রতিনিধি হিসেবে এক সময় নিজাম শাহ চট্টগ্রাম শাসন করতেন। বঙ্গাধিপতি আলাউদ্দিন হােসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) উজির হামিদ খানের বংশধর মােবারক খানকে নিজাম শাহ অর্থমন্ত্রী বা দৌলত উজির পদে বসান। মােবারক খানের আকস্মিক মৃত্যু হলে তার কিশাের পুত্র বাহরাম খান দৌলত উজির বা অর্থমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন। দৌলত উজির বাহরাম খান কবি ছিলেন। সে কারণে তিনি বিদেশী উৎসের একটি কাহিনিকে চমৎকার ভাষায় সুন্দর অলংকারের মাধ্যমে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সামনে তুলে ধরেছিলেন। অবশ্য লাইলী-মজনু’ই তার একমাত্র কাব্য নয়। তিনি এর আগেও আর একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সেটি হল কারবালা কাহিনি বা ‘ইমাম বিজয়’ কাব্য।

‘লাইলী-মজনু’র নাম শুনে মনে হয় যে, এটি আরব দেশের কাহিনি কিন্তু আরবি ভাষায় এই কাহিনিকে অবলম্বন করে কোনাে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল বলে জানা যায় না। তবে ফারসি ও হিন্দিতে অনেকেই লাইলী-মজনুর প্রেম কাহিনি নিয়ে কাব্য রচনা করেছিলেন। বাহরাম খান কবে ‘লাইলী-মজনু’ কাব্যটি রচনা করেছিলেন তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে।

এনামুল হক মনে করেন যে, ১৫৪৫ খ্রি. থেকে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এটি রচিত হয়েছে। আহমদ শরীফ ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কাব্যটি রচিত হয়েছিল বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

পারস্যের একটি সুপরিচিত কাহিনি অবলম্বনে ‘লায়লী মজনু’র কাহিনি গড়ে উঠেছে। তবে মূল গল্পের সঙ্গে ফারসি কাব্যের সম্পর্ক থাকলেও এ কাহিনির বাংলা রূপান্তরে কবি দৌলত উজির বাহরাম খান তার মৌলিকতা গুণটিকে কোথাও রুগ্ন হতে দেননি। ঘটনা-চিত্রণে ফারসি সাহিত্যের প্রভাব হয়তাে এসেছে, কিন্তু তার পরিবেশনটি হয়েছে সম্পূর্ণত বঙ্গীয় আদর্শ ও রীতিনীতির অনুসরণে। দেশীয় ঐতিহ্য থেকে কবি কোনােক্রমেই বিস্মৃত হননি। সেজন্য দৌলত উজিরের ‘লায়লী মজনু’ বিয়ােগান্তক কাব্য হিসেবে একটি সার্থক সৃষ্টি। কবির ঐতিহ্যপ্রীতি তার একটি কারণ।

অতিপ্রাকৃত ঘটনার অবতারণা মধ্যযুগের কাব্যের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তবে ‘লায়লী মজনু’ সেই দিক থেকে একটি রােমান্টিক কাব্য হলেও এর বেশিরভাগবিষয় অলৌকিকতার স্পর্শমুক্ত। এ কাব্যের প্রথম দুই একটি অংশ ছাড়া বাকি অংশগুলােতে অতিপ্রাকৃত ঘটনাপুঞ্জের সমাবেশ নেই।

কবি দৌলত উজির ব্রজবুলি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ ছেড়ে লায়লী-হেতুবতী প্রসঙ্গ ব্রজবুলি ভাষার প্রয়ােগে তিনি নতুন ট্র্যাডিশন, নতুন টেকনিক প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। ভাষার উপর কবি দৌলতের অসামান্য দখলের জন্য এটা সম্ভব হয়েছে। ফারসি ভাষার সৌন্দর্য, সংস্কৃতের গাম্ভীর্য এবং ব্রজবুলির মাধুর্য তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

সুফীতত্ত্ব, যােগতত্ত্ব, সঙ্গীতশাস্ত্র ও নাট্যশাস্ত্র সম্পর্কে কবি দৌলতের বিশেষ জ্ঞান ছিল। ‘লায়লী-মজনু’ এমনকি ‘ইমামবিজয়’ কাব্যের অধ্যায় শীর্ষে রাগ-ছন্দের উল্লেখ রয়েছে। ‘লায়লী-মজনু’তে ভারতীয় সঙ্গীতের বিচিত্র রাগ-রাগিণী ও তালছন্দের নাম পাঠ করে হৃদয় চমৎকৃত হয়। কবির চিন্তাশক্তি জড়তামুক্ত, প্রকাশভঙ্গি স্বচ্ছন্দ। তিনি অনায়াসে পরিবেশ রচনা এবং ভাবের বিস্তার ঘটাতে সক্ষম। গতি তাঁর প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্য। তাঁর কাব্য বিবৃতিসর্বস্ব নয়। কবি ঘন ঘন চরিত্রের মুখে সংলাপ দিয়ে একাধারে বর্ণনার বৈচিত্র্য ও অন্যধারে নাটকীয় স্বকীয়তা আরােপ করেছেন। দোভাষী পুঁথিকারগণ এরকমটি পারেননি বলে তাঁদের রচনাভঙ্গি একঘেঁয়ে এবং তাদের কাব্যপাঠ ক্লান্তিকর। অথচ ‘লায়লী-মজনু’ কাব্য পাঠ সুখকর।

পর্যালােচনা করলে লক্ষ করা যায় যে, কবি দৌলত উজির বাহরাম খানের বাংলা ভাষা ও শব্দশক্তির উপর অসামান্য দক্ষতা ছিল। তিনি ছিলেন শব্দকুশলী। ধ্বনিসাম্য ও ধ্বনি গাম্ভীর্য সৃষ্টিতে তিনি তৎপর ছিলেন। শব্দ সম্ভারের উপর তার কিরূপ দখল ছিল তার অন্যতম প্রমাণ ‘চৌতিশা’ অংশ। বাংলা প্রতিবর্ণ শব্দাদিতে ব্যবহার করে চরণ ও শ্লোক-সমষ্টি দ্বারা হৃদয়ের অভিব্যক্তির নাম ‘চৌতিশা’। হিন্দু কবিগণ দেবস্তুতিতে ‘চৌতিশা’ রচনা করেছেন। ‘লায়লী-মজনু’তে ‘মজনুর মদন-জ্বালা’ ‘চৌতিশা’র আকারে অভিব্যক্তি লাভ করেছে—

আদ্যে ‘ক’ বর্ণ দিয়ে-

“কুসুম সময়েত অমৃত পরবেশ।

কুসুমিত বৃন্দাবনে সুরঙ্গ বিশেষ।।”

আদ্যে ‘ঘ’ বর্ণ-দিয়ে

“ঘন ঘন বৈশাখ শুনিয়া পিক নাদ।

ঘাের হৈল নয়ান জীবনে নাহি সাধ।”

আদ্যে ‘জ’ বর্ণ দিয়ে

“জগতেত জনম হইল মাের কাল।

জীবন যৌবন মাের হইল জঞ্জাল।।”

দৌলত উজিরের ‘লায়লী মজনু’ কাব্যে অশ্লীল রস পরিবেশনের সুযােগ থাকলেও কবি সেই চিরাচরিত প্রথাটির প্রয়ােগ থেকে বিরত থেকেছেন। ভাষা প্রয়ােগে কবি সংস্কৃতের সঙ্গে ফারসির মিলন-সৌষ্ঠব রক্ষা করেছেন। ‘লায়লী মজনু’ কাব্যে প্রবাদ বাক্যের মতাে কয়েকটি নীতিমূলক বাক্য আছে। যেমন—

“এক নারী দুই পতি নাহিক সুগতি।

এক দেশে দুই নৃপ না হয় বসতি।।”

পঙক্তিটি গভীর ভাবােদ্দীপক ও কাব্যমধুর তাে বটেই।

‘লায়লী মজনু’ কাব্যে অপ্রয়ােজনীয় আরবি, ফারসি কোনাে শব্দের বাহুল্য লক্ষ করা যায় না। বাংলা অঞ্চলের মানুষের উপযােগী করে বাংলার প্রকৃতির বিবরণ এতে দেওয়া হয়েছে। আরবের নজদের নাম এই কাব্যে উল্লেখিত হলেও সেখানকার যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা আরবের নয় এবং এই কাব্যপাঠ করলে বাংলার ছবিই পাঠকের সামনে ভেসে ওঠে।

দৌলত উজির বাহরাম খানকে কবি ভারতচন্দ্রের পূর্বসূরি হিসেবে বিবেচনা করা যায়। কাব্য ও কবিত্বের গুণে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে তাকে চিহ্নিত করা যথার্থ বলে মনে হয়।

স্বাধীন বাংলার মুসলমান কবিদের মধ্যে শেখ ফয়জুল্লাহ বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তাঁর রচিত ‘গােরক্ষা বিজয়’, ‘গাজী বিজয়’, ‘সত্যপীর’, ‘জয়নাবের চৌতিশা’ ও ‘রাগনামা’ এ কয়েকটি কাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ফয়জুল্লাহ নাথ সাহিত্যের একজন বিখ্যাত কবি। রস পরিবেশন ও কাব্য সৌকর্যে ফয়জুল্লাহর কাব্য এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

‘গােরক্ষা বিজয়’৩৬ কাব্যের কাহিনিটি বেশ চিত্তাকর্ষক। গােরক্ষনাথের গুরু মীননাথ ছিলেন একজন যােগী ও প্রাজ্ঞ। ধর্মপ্রচারের জন্য তিনি একদা কদলীনগরে যান। সেখানে তিনি ১৬০০ রমণীর কুহকে পড়ে জপতপ, ধ্যানজ্ঞান ভুলে যান এবং ভােগসুখে জীবনযাপন শুরু করেন। যােগীর সাধনায় স্ত্রীসংসর্গ নিষিদ্ধ, অথচ মীননাথ সেই স্ত্রীকুহক-চক্রেই আটকে পড়েন। মীননাথের চরিত্রটি দুর্বলচিত্ত মানবজীবনের প্রতীক। তার উৎকট ইন্দ্রিয়লালসা ও ভােগবিলাসের বর্ণনায় কবি জীবন বাস্তবতার উৎকট চমত্তার পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন—

“কহিলেন মীননাথ মনে মায়া ধরি।

জগতেও পাই যদি এমন সুন্দরী।

বিচিত্র শয্যাতে থাকি হেন নারী লই।

রঙ্গ কৌতুকরসে রজনী পােয়াই।।”

ফয়জুল্লাহর দ্বিতীয় পুথি ‘গাজী বিজয়ে’ খোঁটাদুয়ারের পীর ইসমাইল গাজীর কাহিনি অবলম্বিত হয়েছে। রুকনউদ্দীন বারবাক শাহের দুর্ধর্ষ সেনা ইসমাইল গাজীর আধ্যাত্মিক মাহাত্ম ‘গাজী বিজয়ে’র উপজীব্য। গাজী ইসমাইল একসময় কামতাপুরের রাজা নীলম্বরকে পরাভূত করেন। তবে ঘােড়াঘাটের হিন্দু সেনাপতি ভান্দসী রায়ের চত্রান্তে সুলতানের বিরাগভাজন হয়ে তিনি নিহত হন। সত্যপীরের আধ্যাত্মিক সাধনা নিয়ে ফয়জুল্লাহ ‘সত্যপীর’ (১৫৭৫) কাব্য লেখেন। ‘জয়নাবের চৌতিশা’৩৭ মহরমের বিষাদবিধুর কাহিনি অবলম্বনে রচিত। স্তব, স্তুতি ও বিলাপ প্রকাশের জন্য চৌতিশা কাব্য এক বিশেষ পদবন্ধে রচিত হয়ে থাকে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শেখ ফয়জুল্লাহই সম্ভবত এই ধারার কাব্যের স্রষ্টা।

মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের রচয়িতাদের মধ্যে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের শেখ পরাণের (১৫৫০-১৬২১) একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। তাঁর রচিত ধর্মোপদেশমূলক কাব্য দু’টি হল ‘নূরনামা’ ও ‘নসিহতনামা’ নামক। নূরনামা’ কাব্যে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা আলােচিত হয়েছে। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে কাব্যের শুরু। সৃষ্টিতত্ত্বের গৃঢ়কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কবি শেখ পরাণ ‘নূরে মুহম্মদী’র সৃষ্টির কথা ব্যক্ত করেছেন। কবি বলেন, ‘নূরে মুহম্মদী’র সৃষ্টি থেকেই একে একে অন্যান্য বিষয়ের আবির্ভাব সম্ভব হয়। তবে কাব্যের আদ্যন্ত ধর্মতত্ত্বের বর্ণনা প্রাধান্য পাওয়ায় এ কাব্যে শেখ পরাণের কবিত্বশক্তি প্রকাশ সম্ভব হয়নি। ‘নসিহতনামা’য় প্রধানত পবিত্র কোরান ও হাদিস-সম্মত বিষয়ই স্থান পেয়েছে। সেই সূত্র ধরে কবি ওজু ও নামাজের ফরজ, বিভিন্ন ওজুর নাম, গােসলের ফরজ, চার কুর্সী, মজহাবের কথা, সপ্ত ইমাম প্রসঙ্গ, রগ ও দেহের লােমের সংখ্যা ও তার বিবরণ ইত্যাদি বিবিধ ধর্মীয় রীতিসংক্রান্ত উপদেশ ও পালনীয় আচরণ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করেন। কাব্যের শেষাংশে কবি পণ্ডিতদের উদ্দেশ্যে সবিনয়ে নিবেদন করেছেন—

“কিতাবেতে যেন মত আছয়ে লিখন।

তেন মতে পদবন্ধে করিলুং রচন।।

তবে পণ্ডিতেরা সবে কৃপা কর মন।

মাের প্রতি দোষ পাই খেমিবা তখন।।”৩৮

নীরস ধর্মতত্ত্বের জন্য শেখ পরাণ কবি হিসেবে তেমন জনপ্রিয়তা পাননি। তবে একজন কবি হিসেবে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তার নামটি সুবিদিত।

চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার বিখ্যাত দরবেশ শাহ রুস্তমের শিষ্য ছিলেন আফজল আলী, গুরুর আদেশে লেখেন ‘নসিহনামা’।৩৯ পিতা ভংগু ফকির একজন পণ্ডিত ও দরবেশ ছিলেন, ছিলেন সাতকানিয়ার মিলুয়া গ্রামনিবাসী। কবিত্ব রসের ঘাটতি থাকলেও কাব্যটিতে ইসলাম ধর্মের উপদেশমূলক তত্ত্ব ও তথ্যের সন্ধান মেলে। গুরু শাহ রুস্তম স্বপ্নে শিষ্য আফজল আলীর মুখে ইসলামি তত্ত্বের কথা প্রকাশ করেছেন। আফজল আলীর ইসলাম বিষয়ক তত্ত্বের গভীর ভাবােদ্দীপক বাণীসমূহ পবিত্র কোরআন ও হাদিস সমর্থিত। কবি গুরু শাহ রুস্তমের বাক্য শিরে ধারণ করে ইসলামের অমিয়বাণী রচনায় হাত দেন। এ প্রসঙ্গে কবি বলেন—

“অধম আফজল আলী অতি গুণাগার।

পদবন্ধে যত স্বপ্ন দেখিলু তােমার।।

খােয়াবের যত বাণী আদ্যেত লেখিয়া।

তজবিজ করিল ফাজিলের পাশে নিয়া।।

উপহাস্য করে বুলি মােনাফেকগণ।

আয়েত হাদীছ লেখিয়াছি তেকারণ।।

খােয়াব বলিয়া শাহা রুস্তমে কহিল।

খােয়াব বলিয়া তবে পদবন্দী কৈল।।”

আফজল আলীর তিনটি বিরহ ও প্রার্থনা বিষয়ক পদও পাওয়া যায়। দুটি পদ ব্রজদুলাল সান্যাল সম্পাদিত ‘মুসলমান বৈষ্ণব কবি’ নামক গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে ও একটি পদ ১৩২৫ সনের পৌষ সংখ্যার ভারতবর্ষ’ নামক মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

ষষ্ঠদশ শতকে মুসলিম কবিদের মধ্যে চট্টগ্রামের পটিয়া থানার চক্রশালা পরগণার সৈয়দ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮) একজন বিশিষ্ট কবি হিসেবে চিহ্নিত। চট্টগ্রামের মিরসরাই থানার পরাগলপুরেও তিনি কিছুকাল বাস করেছিলেন। তবে কেউ কেউ মনে করেন যে, তিনি সুলতান হােসেন শাহের সেনাধ্যক্ষ পরাগল খানের বংশধর ছিলেন এবং পরাগলপুরের বাসিন্দা ছিলেন। এর প্রমাণ হিসেবে সৈয়দ সুলতানের যে কবিতার অংশ উদ্ধৃত করা হয় তা হল—

“লস্করের পুরখানি আলিম বসতি

মুক্রি মূখ আছি এক সৈয়দ সন্তুতি।”

হবিগঞ্জ জেলার লশকরপুর গ্রামকেও কোনাে কোনাে পণ্ডিত সৈয়দ সুলতানের জন্মভূমি বলে মনে করেন। তবে এ বিষয়ে অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কষ্টসাধ্য বিষয়।

যুগপুরুষ ও যুগন্ধর কবি সৈয়দ সুলতান ‘নবীবংশ’, ‘শবে মিরাজ’, ‘রসূল চরিত’, ‘ওফাতে রাসূল’, ‘জয়কুম রাজার লড়াই’, ইবলিসনামা’, ‘জ্ঞানচৌতিশা’, ‘জ্ঞান প্রদীপ’, মারফতি গান’ ও কিছু পদাবলী রচনা করেছেন। সৈয়দ আলাওল ছাড়া এতগুলি কাব্য-প্রণেতা আর কোনাে কবি সেকালে ছিলেন না। তিনি ‘কাসাসুল আম্বিয়া’র প্যাটার্নে কাব্য লিখে কাব্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। তাঁর ভাষা পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও প্রসাদগুণসম্পন্ন। রচনাভঙ্গিও কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস অপেক্ষা কোনাে অংশে নিকৃষ্ট নয়। রচনার মধ্যে আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি সৈয়দ সুলতানের বৈশিষ্ট্য।

সৈয়দ সুলতান রচিত শ্রেষ্ঠ কাব্য ‘নবীবংশ’।৪০ এটি মূলত ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য প্রকাশ ও ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য রচিত। ‘নবীবংশ’ কাব্যে কবি মহাকাব্যের বিশালতা এনেছেন। বস্তুত আলাদা রচিত হলেও ‘শবে মিরাজ’, ‘ওফাতে রাসূল’, ‘জয়কুমের লড়াই’ ও ‘ইবলিসনামা’ ‘নবী বংশে’র অংশ বিশেষ। ‘নবীবংশ’ গ্রন্থে সৃষ্টির সূচনা এবং হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত ইসা (আঃ) পর্যন্ত নবীদের কাহিনি এবং হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) আগমনের পটভূমি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অনেক অলৌকিক কাহিনিও ঠাই পেয়েছে।

‘রসূল চরিত’৪১ কাব্যে মহানবী হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) চরিত্র মাহাত্ম্য ফুটিয়ে তােলা হয়েছে। স্রষ্টা আল্লাহর সান্নিধ্যে মহানবী হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) গমনের ঘটনা, যা মুসলমান সমাজে মিরাজ নামে পরিচিত, সেই ঘটনার বিষয় শবে মিরাজ পর্বের অন্তর্গত। মিরাজে নব্বই হাজার বিষয় নিয়ে আল্লাহ ও হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) মধ্যে কথােপকথন হয়—

“নব্বই হাজার কথা শুনিয়া রসুল।

হৃদএ তরঙ্গ হৈল সমুদ্রের তুল।।”

দুরাচারী রাজা জয়কুমের সাথে হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) যুদ্ধের বর্ণনা করে ‘জয়কুম রাজার লড়াই’ কাব্যটি রচিত হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) মৃত্যুকালের ঘটনাবলীর বর্ণনা ‘ওফাতে রাসূল’-এ বর্ণিত হয়েছে। শয়তান সম্পর্কিত বর্ণনা ইবলিসনামা’ কাব্যে প্রদান করা হয়েছে। ‘জ্ঞান চৌতিশা’ ও ‘জ্ঞান প্রদীপ’ কাব্যে সুফি মতবাদ সংক্রান্ত বিষয়াবলী বর্ণিত হয়েছে। অল্প বয়সের রচনা ‘জ্ঞানচৌতিশা’। এ প্রসঙ্গে কবি সৈয়দ সুলতানের উক্তি—

“হীন অতি শিশুমতি সৈয়দ ছােলতান।

ক্ষীণ বুদ্ধি রচিলেক চৌতিশা যে জ্ঞান।।”

‘নবীবংশে’ যেমন নবীদের কথা বলা হয়েছে, তেমনি তাতে ইবলিসের প্রভাবের কথাও আছে। এই অশুভ প্রভাবের কারণে হিন্দু সুরাসুর হয় বিভ্রান্ত, বেদ এবং হযরত ঈসার (আঃ) কিতাব হয় বিকৃত। ইসলামের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে কবির আন্তরিকতার অভাব নেই। মুসলমানদের মনে ঐতিহ্যচেতনা ও ধর্মবােধ জাগানােই হচ্ছে কবির সেই আন্তরিকতা প্রকাশের কারণ।।

‘নবীবংশ’ গ্রন্থের বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয় দেশীয় রীতিনীতি ও আচার-আচরণের বাস্তবসম্মত উপস্থাপনা। হযরত খাদিজা (রাঃ) সঙ্গে হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) যখন বিবাহের আয়ােজন হয় তখন তাতে যে পারিবারিক সম্মতি-অসম্মতির বিষয়টি জড়িত হয়, তার সঙ্গে উপমিত রেখে বাঙালির ঘরােয়া জীবনের অতি সাধারণ চিত্র যেমন যৌতুক, ভােজ ও ভােজ্যসামগ্রী ইত্যাদির চমৎকার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে নবীবংশ’ গ্রন্থে। যেমন—

“সুজনি চাদর দিলা বসিতে বিবিগণ।

হীরা জরি চান্দোয়া যে মাণিক্য পেখম।।

চিনি আদি সৰ্করা আঙ্গুর খােরমান।

ঘৃত মধু দধি দুগ্ধ অমৃত সমান।।”

সৈয়দ সুলতানের সমগ্র কাব্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় তাঁর কাব্যে প্রায়শ কিছু না কিছু নীতিকথা ও উপদেশ রয়েছে। এর পেছনে মুসলিম মানসে ধর্মবােধ জাগানাের প্রয়াসই ছিল মুখ্য। ‘নবীবংশ’ কাব্যে কবি মানুষকে সৎসাধনার পথে অগ্রসর হওয়ার পরামর্শ দেন। বােঝা যায় মানবজাতির কল্যাণ কামনায় তিনি আন্তরিক। আধ্যাত্ম ভাব-সাধনায় প্রাণিত হওয়ায় সৈয়দ সুলতানের মধ্যে সুফিদের মতাে আধ্যাত্ম সাধনতত্ত্ব, আত্মার আকুতি ও আত্মবােধনের বিকাশ লক্ষ করা যায়।

কবি সৈয়দ সুলতান কৃষের রূপবর্ণনায় বেশ দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। কবির কৃষ্ণের রূপবর্ণনা সমকালীন বৈষ্ণব কবিদের রচনা থেকে বড় স্বতন্ত্র নয়—

“কত কত মােহন-মােহিনী জান।

কুটিলকুন্দল-ফান্দ বেড়িয়াছে মুখচান্দ

গােপীগণে বাড়াইতে আশ।

যেহেন নির্মল শশী ঢাকিছে জলদে আসি

দেখা দিল তিমির বিনাশ।”

সৈয়দ সুলতান একজন জ্ঞানী ও মহানুভব মানুষ ছিলেন। তিনি অন্য ধর্মকে আক্রমণ করেননি। তিনি মনে করতেন যে, নিজ ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে কোনাে জ্ঞানী মানুষ যদি সমাজের উন্নতিতে অবদান না রাখেন তাহলে তাকে স্রষ্টার কাছে দায়ী থাকতে হবে। কবি সৈয়দ সুলতান ‘নবীবংশ’-এ বলেছেন—

“লস্কর পরাগল খান আজ্ঞা শির ধরি

কবীন্দ্র ভারত-কথা কহিল বিচারি।

হিন্দু-মুসলমান তাএ ঘরে ঘরে পড়ে

খােদা রসুলের কথা কেহনা সােঙরে।

গ্রহ শত রস যুগে অব্দ গােক্রাইল

দেশী ভাষে এহি কথা কেহ না কহিল।

আরবি ফারসি ভাষে কিতাব বহুত

আলিমানে বুঝে ন বুঝে মূখ যত

দুঃখ ভাবি মনে মনে করিলুম ঠিক

রসুলের কথা যত কহিমু অধিক।…

নর সবে পাইবারে পাপপুণ্য ভেদ

চারি মহাজন স্থানে আইল চারি বেদ।

ঋকবেদ ব্রহ্মাত পাঠাইল নৈরাকার

নর সবে সেইকালে জ্ঞান পাইবার।”

বাংলা ভাষার কাব্যচর্চার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে ‘নবীবংশ’ কাব্যে কবি বলেছেন—

“কর্মদোষে বঙ্গেতে বাঙ্গালী উত্তপণ

না বুজে বাঙ্গালী সবে আরবি বচন।।

আপােনা দীনের বােল এক না বুঝিল।

পরস্তাব সকল লইয়া সব রৈল।।…

দেসেত য়ালিম থাকি যদি না জানা এ,

সে য়ালিম নারকে পড়িব সর্বথায়।।

নর সবে পাপ কৈলে আলিমেক ধরি।

য়াল্লায় সাক্ষাৎ মারিবেন্ত বেড়াবেড়ি।।”

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ত্রিপুরার কবি শেখ চান্দকে (১৫৬০-১৬২৫) প্রধানত শাস্ত্রব্যাখ্যার কবি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তিনি মােট পাঁচটি কাব্যের রচয়িতা। কাব্যগুলি হল ‘রসুল বিজয়’, ‘শাহদৌলা পীর’, ‘তালিবনামা’, ‘কিয়ামতনামা’, ‘হরগৌরী সংবাদ’। তবে বিষয়বস্তু পাঠ ও বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, শাহাদৌলা পীর’ ও ‘তালিবনামা’ আসলে দুটি মিলে একটি গ্রন্থ এবং কিয়ামতনামা’ও ‘রসুল বিজয়ে’র অংশ বিশেষ। গুরু শাহাদৌলার উপদেশ ও আশীর্বাদ শিরে ধারণ করে কবি তার সবগুলাে কাব্য রচনায় হাত দেন—

“ফতে মােহাম্মদ সুত শেখ চান্দ নাম

গুরুর আজ্ঞায় পাঞ্চালী রচে অনুপাম।।”

‘রসুল বিজয়’ কাব্যে হজরত আদম থেকে শুরু করে ইসলামের শেষনবী হজরত মুহম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত বিভিন্ন নবীর কথা আছে। এর অন্যান্য বর্ণিত বিষয়সমূহ হচ্ছে ইবলিসের শােক, তালেবনিধন, জকিনামা, মুবারিজের স্ত্রীর শাস্তি, গােয়ালার ইসলাম গ্রহণ, মুরিদের কথা ইত্যাদি। একশ ষােল অধ্যায় রচনার পর ‘শবে মিরাজ’ নামে একটি বিশাল অংশ এতে সংযােজিত হয়। গুরু শাহাদৌলার জীবনকাহিনি অবলম্বনে শেখ চান্দ লিখেছেন ‘শাহাদৌলা পীর’। যদিও এটি একটি জীবনচরিত, কিন্তু এতে কবি মারফতী তত্ত্বের বিষয়টিকেই প্রাধান্য দেন।

সুফীতত্ত্ব ও যােগতত্ত্বের বিষয় নিয়ে কবি গদ্যে-পদ্যে ‘তালিবনামা’ কাব্য লেখেন। এই জাতীয় কবিকর্মকে চম্পুকাব্য বলা হয়। গুরুশিষ্যের প্রণোত্তরে বহু তত্ত্বকথার সমাবেশ এ কাব্যে দেখা যায়। জীব, জীবন, সমাজ, সংসার সবই আসলে শূন্যের উপর ঝুলছে। মানুষের মনের শূন্যতাও কম নয়। চিরকালের শূন্যতা নিয়ে মন চিরকাল শুধু হাহাকার করে—

“শূন্যে দম শূন্যে তন শূন্যে মাের আশা।

শূন্যে মেলা শূন্যে খেলা শূন্যে মাের বাসা।।

শূন্যে জীউ শূন্যে পীউ শূন্যে সব জিন্দা।

শাহাদৌলা গুরু আজ্ঞা কহে হীন চান্দা।।”

আর হরগৌরী সংবাদ’ একটি ক্ষুদ্র যােগশাস্ত্রীয় পুঁথি। এর রচনাকাল ১৬১২। উমার প্রগ্নের উত্তরে শিবের জগৎ সৃষ্টি এবং জীবতত্ত্ব ও মহাজ্ঞানের কথা বিবৃত করা হয়েছে এ কাব্যে। কাব্যের প্রথমাংশে শেখ চান্দ লিখেছেন,

“ব্রহ্মা বিষ্ণু মহের তিন আদি দেবা।

এ তিনে না পাইলে অন্ত আর পাবে কেবা।।”

তারপরে চন্দ্র, সূর্য, অষ্টলােকপাল, দেবর্ষি, নরঋষি, সিদ্ধা, ব্যাস, বৃহস্পতি, মহামায়া, জাহ্নবী, যমুনা প্রভৃতির বন্দনা করেছেন কবি।৪২ সে যুগের সমাজে বসে একজন মুসলিম কবির পক্ষে এই জাতীয় চিন্তার প্রকাশ করা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ‘সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল’ নানা কারণে জনপ্রিয় কাব্য। প্রথমত রােমান্টিক প্রণয়ােপাখ্যান হিসেবে কাব্যটির একটি আলাদা মর্যাদা আছে। দ্বিতীয়ত, বিষয়ানুযায়ী কাব্যের সর্বত্র কবিগণ তাদের কল্পনাশক্তি ও কবিত্বকে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন। তৃতীয়ত, এ কাব্যের কাহিনিটি এতই ঐধর্যপূর্ণ যে পুথিসাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় কাব্য হিসেবে আজও তা বাঙালি মানসে রােমান্সের এক অপরূপ শিহরণ জাগায়। ত্রিপুরার দোনাগাজী চৌধুরী এই ‘সয়ফুলমুকক বদিউজ্জামালের’ই৪৩ আদি রচয়িতা। তার পরে তাকে অনুসরণ করে আরও তিনজন সৈয়দ আলাওল, ইব্রাহিম বা বিরাহিম ও মুন্সী মালে মুহম্মদ এ কাব্য রচনা করেন।৪৪ দোনাগাজীর রচনায় তৎকালীন সমাজের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এবং এতে কৃত্রিমতার ছাপ নেই।

‘সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল’ কাব্যগ্রন্থের কাহিনির আদি উৎস হচ্ছে আবর দেশীয় ‘আলেফ লায়লা’। বাংলায় এর অনুবাদ করে আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাস প্রভৃতি লেখা হয়েছে। এগুলাে রূপকথাসুলভ অলৌকিক উপাদানে ভরপুর। বাংলা রােমান্টিক প্রণয়ােপাখ্যানে এসবের ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই একই উৎস থেকে সুফী কবিরা রচনা করেছেন রূপকাশিত প্রেম কাব্য। ফারসি ও তুর্কি ভাষায় ‘আলেফ লায়লা’কে ভিত্তি করে কাহিনি অনুলিখিত হয়েছে।

এক সময় মনে করা হতাে সোনাগাজী চৌধুরী সৈয়দ আলাওলের পরবর্তীকালের লােক। কিন্তু মুহম্মদ এনামুল হক প্রমুখ গবেষক বিচার-বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে দোনাগাজী সৈয়দ আলাওলের পূর্ববর্তী।৪৫ দোনাগাজী চৌধুরী মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষিতে বিচার্য হলেও ‘সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল’-এর অনন্য কবি যেমন সৈয়দ আলাওল প্রমুখের তুলনায় তিনি ততখানি উচুমানের কবি ছিলেন না। দোনাগাজীর ‘সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল’ কাব্যের সঙ্গে সৈয়দ আলাওলের সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামালের তুলনামূলক বিচার থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, দোনাগাজীর শিল্পীমানস ততখানি উন্নত নয়, যতখানি সৈয়দ আলাওলের শিল্পীমানস। দোনাগাজীর ‘সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল’ কাব্যের কাহিনির ধর্ম বিচার করলে একে রূপকথার অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

রূপকথার স্বপ্নময়তা, লঘু কল্পনা, সুলভ ঘটনাবিন্যাস কাহিনির বাস্তবতা নষ্ট করে একে কাল্পনিক রাজ্যের বিষয় করে তুলেছে। নায়ক সয়ফুলমুলুকের অনির্দেশ অভিযাত্রা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অদ্ভুত প্রাণী, অলৌকিক দেওপরীর সাথে তার সংগ্রাম ও জয়লাভের ঘটনার মধ্যে অ্যাডভেঞ্চারের রস আছে। নায়কের এই যে জীবনপণ সংগ্রাম, এর একমাত্র লক্ষ হল প্রেমিকা বদিউজ্জামালকে লাভ করা। প্রেম রাজপুত্রকে ঘরের বাইরে এনে দুঃসাহসিক সংগ্রামী, ত্যাগী ও নিষ্ঠাবান করেছে। তার দুস্তর সাধনা তাকে বিজয়মাল্য পরিয়ে দিয়েছে। সে মানসপ্রিয়ার সন্ধান, সান্নিধ্য ও প্রেমাসঙ্গ লাভ করেছে। এদিক থেকে প্রেম এবং পার্থিব প্রেমই ‘সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল’ কাব্যের মৌলিক বিষয়।

দোনাগাজীর সয়ফুলমুলুক ‘বদিউজ্জামাল’ কাব্য আদি রসাত্মক। নরনারীর সম্ভোগচিত্রে অশ্লীলতার পরিচয় আছে। কবির বর্ণনা অত্যন্ত নগ্ন, স্কুল এবং কমােদ্দীপক। এতে কাব্যের শিল্প-সৌন্দর্য নষ্ট হয়েছে। রােমান্টিক কবিগণ যখন সুযােগ পেয়েছেন, তখনই প্রেমিক-প্রেমিকার রতিক্রিয়ার বর্ণনা দিয়েছেন। দোনাগাজী সকলকে ছাড়িয়ে গেছেন। কাব্যটিতে চার জায়গায় প্রেমিকপ্রেমিকার দৈহিক মিলনের বর্ণনা রয়েছে। যেমন, নায়ক-নায়িকার বাসর রাতের বিস্তারিত বিবরণ—

“কমলিনা সৌরভে আকুল অলিরাজ।

সিদ্ধ হৈলে প্রসিদ্ধি হৈব কিবা কাজ।।

আধনিশি গঞ্জি গেল নীরব মন্দির।

ভ্রমরা ভ্রমরী গেল কামের মন্দির।।

আলিঙ্গন করএ কুমার লজ্জাহীন।

লাজ ধৈর্য কিবা তার যেই কামাধীন।।

উহু উহু নহে নহে বলেএ কুমারী।

নির্জনে ভ্রমরা প্রাণ রাখিতে না পারি।”

দেহসর্বস্ব এ প্রেমে ‘শিল্প’ নেই। কারও কারও মতে, কাব্য সকলের জন্য পাঠ উপযােগী নয়। এখানে প্রেমচিত্র বেশ সুলভ। কিন্তু এতে প্রেমের মহিমা নেই। আছে শুধু প্রেমের বিলাস বর্ণনা। মধ্যযুগে বাঙালি মুসলমান কবিদের বেশ ক’জন তত্ত্বব্যাখ্যায় খুব কৃতকার্য হতে পারেননি। স্থানে স্থানে তত্ত্ব সংকেত রয়েছে, কিন্তু কাব্যদেহের সঙ্গে তা সম্পূর্ণভাবে মিশে যেতে পারেননি। কারণ ব্যক্তিগত জীবনে হিন্দী ও ফারসি সুফী কবিদের মতাে এঁদের সাধনা ছিল না বলে আহমদ শরীফ উল্লেখ করেছেন।

দোনাগাজী অবশ্য অন্যদিক থেকে স্মরণীয়। তাঁর কাব্যে ষােড়শ শতকের মুসলিম সমাজের জীবন্ত চিত্র অঙ্কনের প্রয়াস আছে। রচনায় কবি কিছু স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। ফলে স্বসমাজ ও তাঁর জীবনদৃষ্টির অনেক বিষয়কে তিনি অবলীলায় তার কাব্যে স্থান দিতে পেরেছেন। তার বলার ভঙ্গিটিও বহুলাংশে জনচিত্ত আকর্ষণ করার বিশেষ উপযােগী।

বাংলাদেশে ‘মধুমালতী’ প্রেমােপাখ্যান কাব্যধারার প্রাচীন রচয়িতা মুহম্মদ কবীর। এ ব্যাপারে আমাদের নির্ভর করতে হয় প্রধানত মুহম্মদ এনামুল হকের বক্তব্যের উপর। তিনি নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে অনুমান করেন, মুহম্মদ কবীরের ‘মধুমালতী’৪৬ ‘গুলে-বকাওলী’ জাতীয় কাব্য। সম্ভবত মূলগল্পের সন্ধান ছিল কোনাে হিন্দি কাব্যে। কোনাে ভারতীয় মুসলিম কবি মূল হিন্দি থেকে ফারসি ভাষায় এর কাব্যরূপ দিতে গিয়ে পরী ইত্যাদি ইরানী উপাদান তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। মুহম্মদ কবীর ফারসি থেকেই বাংলায় তার রূপ নির্মাণ করে থাকবেন।

আহমদ শরীফের মতে, হিন্দিতে ‘মধুমালতী’ (১৫৪৫) কাব্যের রচয়িতা চুনার নিবাসী শেখ মুহম্মদ মনঝন। সৈয়দ আলী আহসান কবীরের বাংলা ‘মধুমালতী’ হিন্দিকবি মনঝনের স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত অনুবাদ বলে মনে করেন।৪৭ আহমদ শরীফ মনে করেন, মুহম্মদ কবীরের ভণিতা থেকে মনে হয় একদিকে তার আদর্শ ছিল প্রেমােপাখ্যান বিষয়ক কোনাে ফারসি কিতাব, অন্যদিকে তিনি জানতেন মধুমালতী উপাখ্যানের উদ্ভব উত্তর ভারতে।

সুখময় মুখােপাধ্যায় তার ‘মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম’ গ্রন্থে (পৃ. ১১১-১১২) বহুমত বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, কবীর মূল হিন্দি থেকে ১৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে ‘মধুমালতী’ কাব্যানুবাদ শেষ করেন এবং এর পাঁচ বছর আগে থেকে অর্থাৎ ১৫৮৮ খ্রিস্টাব্দে এই পুথির রচনাকার্য শুরু হয়। মধুমালতীর বিষয় নিয়ে মধ্যযুগের একাধিক মুসলিম কবি কাব্য রচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন আঠার শতকের সাকের মাহমুদ ও সৈয়দ হামযা এবং উনিশ শতকের কবি চূহর, গােপীমােহন দাস, নূর মােহাম্মদ প্রমুখ।

মুহম্মদ কবীরের ‘মধুমালতী’ চট্টগ্রামে পাওয়া গেছে। সেইসূত্রে কবীরকে চট্টগ্রামের অধিবাসী মনে করা যায়। কবি যে চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে আহমদ শরীফ কবীরের কাব্যে ব্যবহৃত কিছু শব্দের সঙ্গে চট্টগ্রাম অঞ্চলে ব্যবহৃত শব্দের মিল খুঁজে পেয়েছেন। যেমন—মিখ (দিকে, পানে), কুনি (কোথায়), লুলালুলি (মৃদুভাবে মর্দন), ফেলেফ্যারি (ফ্যালফ্যাল), থু (থেকে) ইত্যাদি। ভাষাগত ব্যবহারের দিক থেকে বিচার করে মুহম্মদ কবীরকে প্রায় নিশ্চিতভাবেই চট্টগ্রামের অধিবাসী মনে করা যায়।

‘মধুমালতী’র হিন্দি ও বাংলা সংস্করণের তুলনা করলে লক্ষ করা যায় যে, স্থানে স্থানে প্রেমের স্বরূপ ব্যাখ্যায় কবি শেখ মুহম্মদ মনঝনের কাব্যে যে ভাবৈশ্চর্য আছে, মুহম্মদ কবীরের কাব্যে তা নেই। কাব্য বিস্তৃতির দিক থেকেও মনঝনের কাব্য কবীরের কাব্যের চেয়ে দশগুণ বেশি বিস্তৃত। তাঁর কাব্য ঘটনামূলক ও চিত্রধর্মী। বাকভঙ্গিতে উভয় কবি সংযমশীল। চরিত্রের সজীবতা কোনাে কাব্যেই নেই। কেবল তত্ত্বমূল্যের দিক থেকে নয়, কাব্য মূল্যের দিক থেকে কবি মনঝন ও মুহম্মদ কবীরের মধ্যে পার্থক্য আধ্যাত্মিকতায় ও মানবিকতায়। মনঝনের বর্ণনা ভঙ্গির মধ্যে সুফীধর্মের প্রেমতত্ত্বের রূপকের ব্যঞ্জনা আছে। কবি নিজেই একজন সুফী সাধক ছিলেন বলেই এ মতের অনুকূলে জোরালাে সমর্থন পাওয়া যায়। অন্যদিকে মুহম্মদ কবীরের কোনাে পীর ছিল না। তিনি সুফীমত পােষণ করতেন এমন কোনাে তথ্যও পাওয়া যায় না। অতএব প্রেমবাক্য রচনা করতে গিয়ে তিনি একে অলংকার গুণে সমৃদ্ধ করে তুলবেন সেটাই স্বাভাবিক। ঘটনা বিবৃতিতে, চরিত্রের চিত্ত ব্যাকুলতায়, শব্দ নির্বাচনে কবীরের রচনায় আধ্যাত্মিকতার বিশেষ কোনাে সংকেত পাওয়া যায় না।

তবুও কাব্যবস্তু, ঘটনা ও চরিত্র বিশ্লেষণে মুহম্মদ কবীরের ‘মধুমালতী’ রূপকথা সুলভ রােমান্সের জীবনানুভূতির প্রসার প্রলেপে এক অভিনব উপাদেয় রসকাব্য। প্রেমকাব্য রচনায় মুহম্মদ কবীরের দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছু অলৌকিক, কিছু বাস্তব, কিছু আধ্যাত্মিক উপাদানের সমন্বয় রয়েছে। কবি যে যুগে আবির্ভূত হন, বাংলার কাব্যজগত তখন ধর্মীয় মানসিকতায় আচ্ছন্ন।

দেহ-সম্ভোগের বর্ণনায় কবীর একটি আশ্চর্য রকম সংযত রুচির পরিচয় দিয়েছেন। এই কাব্যে অশ্লীলতা খুঁজে পাওয়া যায় না। যেখানে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রেমসম্ভোগের বর্ণনায় সভ্য মানুষের রুচিকে কিছুটা পীড়িত করে, সেখানে মুহম্মদ কবীরের ‘মধুমালতী’তে কোনাে গ্রাম্যতা নেই এবং সুরতলীলার নাগরিক বৈদগ্ধ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। স্পষ্টত কবি স্থূলতাকে উপমা, রূপক প্রভৃতি অলংকারের আবরণে ঢেকে দিয়েছেন। প্রাকৃতিক চিত্রলােকে ঘন ঘন দৃষ্টি সঞ্চার করে নগ্নতাকে নৈসর্গিক সত্যের ব্যাপ্তিতে শিথিল করে দিয়েছেন। এটাকে সংযতশীল বৈদগ্ধ্যপূর্ণ নাগরিক রুচি বলা যায়।

মুহম্মদ কবীর প্রেমের কবি, আবার সৌন্দর্যেরও কবি। নারীদেহের রূপ বর্ণনায় সৌন্দর্য বােধের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রেমচরিত্রের মতাে রূপচিত্রের বর্ণনাতেও কবির মার্জিত রুচির নিদর্শন আছে। কাব্যের মধ্যে নায়িকা মধুমালতী ও উপনায়িকা পায়মার দেহলাবণ্য ও রূপসজ্জার ব্যাখ্যা আছে। কবির দৃষ্টিভঙ্গি এখানে গতানুগতিক নয় বরং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠব ও মনােহারিত্ব জাগতিক বস্তুর উপমায় ব্যক্ত করা হয়েছে। সে যুগের সুফীতত্ত্বে কবিরা সকলেই এ পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। মুহম্মদ কবীরের বৈশিষ্ট্য তিনি রূপের বর্ণনা সংক্ষেপে অথচ পূর্ণাঙ্গভাবে দিয়েছেন। এক লাবণ্যময় দেহসৌন্দর্য উদ্ভাসিত হয়েছে— দেহাতীত প্রেমে। অতি সংৰেপে মধুমালতীর রূপের প্রায় পুরাে বিবরণ দিয়ে মুহম্মদ কবীর লিখেছেন,

“রূপেত পার্বতী জিনি বিশাল সাজন।

কহিলে অনেক ছত্র না কৈলু গ্রন্থন।।”

একে কবির অপারগতার পলায়নমুখী মনােভাব বলা ঠিক হবে না। কারণ মধুমালতীর ও পায়মার রূপচরিত্রে কবির চিন্তার জড়তা লক্ষ করা যায় না। সমস্ত কাব্যটি সংক্ষেপে লিখিত, অতএব রূপ বর্ণনায় কবি সংযতবান হবেন না তা স্বাভাবিক।

ভাষা সৌন্দর্যে কবীর উত্তীর্ণ। ললিত মধুর ধ্বনি সুষম ভাষা ছন্দ ও অলংকার সুশােভিত হয়ে খুব সুখপাঠ্য হয়েছে। হিন্দি অথবা ফারসি গ্রন্থের অনুবাদ করলেও কবীর সংস্কৃত প্রভাবপুষ্ট বিশুদ্ধ বাংলা শব্দ ব্যবহার করেছেন। ধ্বনিসৌন্দর্য ও শব্দার্থ মহিমায় প্রসাদ গুণবিশিষ্ট বাণী সৌন্দর্য কাব্যটিকে উদ্ভাসিত করে রেখেছে। সে যুগে কবিত্ব শক্তির পরিচয় আলংকারিক ভাষায়। মুহম্মদ কবীর সে কবিত্বের বিকশিত রূপ নয়, প্রেমপূর্ণ একটি জমাট গল্প স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের ভাষায় প্রকাশ করেছেন বলা চলে।

‘মধুমালতী’র জনপ্রিয়তার কারণ, এতে অনেক রােমন্সধর্মী বিষয়ের উপস্থাপনা আছে। অবিচল নীতিবাদের শাসনে অবরুদ্ধ থাকলেও মানুষের মন কখনাে রােমান্স আর রােমান্টিকতার প্রভাবশূন্য নয়। মধ্যযুগের বহু মুসলমান কবি সাধারণ মানুষকে নীতিকথার দ্বারা বিশুদ্ধ জীবন-যাপনের উপদেশ দেন। মানুষ সেই উপদেশ মেনে নিয়েও রােমান্সধর্মী গাল-গল্পের ভেতর নিজেদের মনের খােরাক অনেক বেশি খুঁজে পায়। ‘মধুমালতী’ সেইদিক থেকে মানুষের মনে আনন্দরসের সঞ্চার করে, একটি জনপ্রিয় উপাখ্যান হিসেবে বিপুল মর্যাদা পায়।

নানা বিচার-বিবেচনায় মুজাম্মিলকে ষােড়শ শতকেরই একজন কবি হিসেবে চিহিত করা হয়েছে। মুজাম্মিল যদিও অনেকের কাছে খুব একটা পরিচিত কবি নন, কিন্তু জ্ঞান সাধনার কবি হিসেবে মধ্যযুগের মুসলিম বাংলা সাহিত্যে তিনি একজন শক্তিধর পুঁথিকার রূপে বিবেচিত হতে পারেন। কবি মুজাম্মিলের নামে মােট তিনটি পুঁথি পাওয়া গিয়েছে। পুঁথিগুলাে হল—‘নীতিশাস্ত্র বার্তা’, ‘সায়ানামা’ ও ‘খঞ্জন-চরিত্র’।

কাব্যবিচারে বােঝা যায় কবি মুজাম্মিল সুফী জ্ঞান-সাধনার পথে স্বকীয় ভাবের বিকাশ সাধন করেছেন। পীর বদরুদ্দিনের আদেশমাল্য শিরােধার্য করে লােক কল্যাণের উদ্দেশ্যে মুজাম্মিল তার ‘সায়ানামা’ পুঁথিটি দেশী ভাষায় রচনা করেন। পুঁথি আরবি থেকে ভাবানুবাদ করা হয়েছে। কবি তাঁর কাব্যে সুফীভাবের বিকাশ ঘটালেও বাংলার চিরাচরিত সংসারের সঙ্গে তার বিষয়বৈশিষ্ট্যকে এতে নির্দ্বিধায় মিলিয়ে দিয়েছেন। সেজন্যই ঘর নির্মাণ করতে গিয়ে তার মনে পড়ে

“শ্রাবণ মাসেতে যদি কেহাে বান্ধে ঘর।

সেই দোষে মরিবেক গৃহের ঈর।।।

মাধবী মাসেত নব মন্দির বান্ধিব।

ধান পুত্রে লক্ষ্মী সব তাহার বাড়িব।।”

বাংলাদেশে মশার উপদ্রব প্রায় চিরকালের। মশক-দংশ কারাের জন্যই খুব প্রিয় নয়, কবিদের জন্য তাে নয়ই। রাত জেগে কবিদের কাব্য রচনা করতে হয়, সুতরাং মশক-দংশনের কথাটি তারা ভুলতে পারেন না। কবি ঈশ্বরগুপ্ত যেমন বলেন, “রাতে মশা দিনে মাছি, এই নিয়ে কলকাতায় আছি”, ষােড়শ শতকের কবি মুজাম্মিলও বাঙালির স্যাঁতসেতে ঘরে মশার উপদ্রব সম্পর্কে বলেছেন—

“মনুষ্য থাকিতে যদি ঘর নিরমিল।

সেই ঘরে মশক হইবে বহুল।।”

সুতরাং আমরা বুঝতে পারি মুজাম্মিল তার কাব্যে দেশীয় সংস্কার, রুচি ও প্রাকৃতিক সংকটের কথা অকপটে ব্যক্ত করেছেন।

কবি মুজাম্মিল ছিলেন একজন জ্ঞানী ব্যক্তি। কাব্যের বিষয়কে তিনি লঘু না করে বরং তত্ত্বীয় ভাবের ডােরে বাঁধবার প্রবণতা দেখিয়েছেন। ফলে তাঁর কাব্য কোনাে হালকা রােমান্সের আধার না হয়ে বিশেষ কোনাে জ্ঞানগর্ভ দিক-নির্দেশনার ইঙ্গিত বহন করে।

চট্টগ্রামের হাজী মুহম্মদ (১৫৫০-১৬২০) প্রকৃতপথে একজন মারেফতী-কবি। ধর্মীয় তত্ত্বের বর্ণনায় তিনি বেশ নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। জটিল ও সূক্ষ্ম তত্ত্বকথা সরস করে বলার স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতা ছিল তাঁর করায়ত্ব। যেমন কবি লিখেছেন,

“সকল মঞ্জিল আছে শরীয়ত ভিতর,

শরীয়ত চাপনি সলিতা তরিকত।

হকিকত তৈল যেন অগ্নি মারফত।।”

এ ব্যাপারে হাজী মুহম্মদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের সঙ্গে তুলিত হওয়ার যােগ্য। তরিকত, হকিকত সম্পর্কে তার ধর্মীয় দর্শনচিন্তার চমৎকার প্রকাশ করা যায় তাঁর ‘নূরজামাল’ কাব্যে। হাজী মুহম্মদ ‘ছুরতনামা’ নামে আর একটি কাব্যের রচয়িতা। এটি বাংলায় সুফী শাস্ত্রের একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। হাজী মুহম্মদ ও তার ‘নূরজামাল’ কাব্য সম্পর্কে প্রথম আলােচনা করেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। সাহিত্যবিশারদের আলােচনাটি প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালের ‘মাহে নও’ পত্রিকায়।৪৮ তার আগে হাজী মুহম্মদের পরিচয় কারাে জানা ছিল না।

‘নূরজামাল’ কাব্যটি আরবি অথবা অন্য কোনাে বিদেশী ভাষা থেকে বঙ্গানুবাদ। এ পুঁথি হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) উক্তি বা নির্দেশিত পন্থা সম্বন্ধীয় বিষয়ের অনুসরণে লিখিত। সম্ভবত সেকারণেই হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) নামের সঙ্গে কাব্যটির নামকরণের একটি সাদৃশ্য রয়েছে। ‘নূরজামাল’ কাব্য থেকে হাজী মুহম্মদের তত্ত্বীয় বাণীর কিছু নমুনা পেশ করা হল—

“এবাদত কর হেন জান সে আপনে।

যিনি তহবা এ ফল নহে কদাচনে।।

যে করিলা গুনা তহবা কর তারে।

আশা না করিও আর তহবা করিবারে।।

তহবা করিলে গুনা বকশিব আল্লাএ।

যদি আর সে গুনা না করে বাএ।।

অকর্ম না করিঅ আপনে জানিতে।

লােক সঙ্গে অনুক্ষণ থাকিঅ পীরিতে।।”

আসলে জীবনকে স্বচ্ছ ও সুন্দর করে গড়ে তােলার জন্য ধর্মের বিধানগুলাে যথাযথভাবে পালন করা আবশ্যক।

কবি সৈয়দ সুলতান ও আবদুল হাকিমের কাব্যে যেমন তৎকালে ‘দেশী ভাষা’ ও ‘হিন্দুয়ানি’ অক্ষররূপে পরিচিত বাংলা ভাষার প্রতি সমকালীন মুসলিম সমাজের অবজ্ঞাপূর্ণ মনােভাবের প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে, তেমনি হাজী মুহম্মদের কাব্যেও সেই প্রতিবাদের সমর্থন আছে। যেমন—

“হিন্দুয়ানি অক্ষর দেখি না করিঅ হেলা।।

বাংলা অক্ষর পরে আঞ্জি মহাধন।

তাকে হেলা করিবে কিসের কারণ।

যে আঞ্জি পীর সবে করিছে বাখান।

কিঞ্চিৎ যে তাহা হােন্তে জ্ঞানের প্রমাণ।।

যেন তেন মতে সে জানৌক রাত্র দিন।

দেশি ভাষা দেখি মনে না করিও ঘিন।।”

বাংলা ভাষার সপক্ষে কবির এই বিবৃতি মাতৃভাষার প্রতি তার অকৃত্রিম দরদের বহিঃপ্রকাশ। কবি হাজী মুহম্মদ ছিলেন কুসংস্কার মুত্ত, যিনি ধর্মীয় প্রাণতায় ছিলেন অসাধারণ ঋদ্ধ এক মহাপুরুষ।

ষােড়শ শতকে মুসলিম বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে পশ্চিমবাংলার শাহ আকবর ছিলেন প্রাচীনতম। তার একটি পদ পাওয়া গেছে। এটা বৈষ্ণব রস-সাহিত্যের ‘গৌরচন্দ্রিকা ভুক্তপদ’। এতে শ্রীচৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৪) লীলা বর্ণিত হয়েছে। শাহ আকবর সাধক ছিলেন। তার বহু শিষ্য-প্রশিষ্য ছিল। এদের অন্যতম ছিলেন চট্টগ্রামের আইনুদ্দিন, ‘নিকাহ মঙ্গল’-এর প্রণেতা। তার অন্তত পনেরােটি বৈষ্ণব পদ পাওয়া গেছে। যেমন অনুরাগ-কৃষ্ণরূপ, বংশী, মান-বিরহ, নিবেদন ইত্যাদি।৪৯ নাসির মােহাম্মদের চারটি বৈষব পদের সন্ধান পাওয়া যায়। তার পদ ভাষার লালিত্যে অপরূপ। যেমন—

“যত ব্রজকুল নারীঅঞ্জলি ভরি ভরি

আবীর ক্ষেপন্ত শ্যাম গায়।

কহে নসীর মহম্মদে-ভজ রাধে শ্যাম পদে।

বিলম্ব করিতে না জুয়ায়।।”

উড়িষ্যার (তখন উড়িষ্যা বাংলার অন্তর্গত ছিল) সালিহ বেগের বহু বৈষ্ণব পদ প্রকাশিত হয়েছে।৫০ তাঁর রচিত তিনটি পদ রায়বাহাদুর সতীশচন্দ্র রায়ের বিখ্যাত ‘পদকল্পতরু’ নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে (১৫৪২, ২৪৭২, ২৯৭২ সংখ্যক পদ)। সতীশ বাবুরই সম্পাদিত ‘অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী’ গ্রন্থেও সালিহ বেগের একটি পদ (৪৪৩ সংখ্যক পদ) সংকলিত হয়েছে। কলকাতা বিধবিদ্যালয় হতে প্রকাশিত ‘টিপিক্যাল সিলেকসন্স ফ্রম দ্য উড়িষা লিটারেচার’ (খণ্ড-১) গ্রন্থেও সালিহ বেগের কয়েকটি পদ প্রকাশিত হয়েছে।

কবি রস খান (১৫৬০-এ জীবিত) ছিলেন পাঠান সর্দার। তিনি বৈষ্ণব-ভাবে এতদূর ডুবে গিয়েছিলেন যে, সব উচ্চ অভিমান ত্যাগ করে ব্রজের রাখাল বালক হবার জন্যেই ছিল তার ব্যাকুলতা। যথা—

“মানুষ হৌ তাে রহী রসখানি

বসো ব্রজ গােকুল গায়কে স্বায়ন।…

জো খগ হৌ তাে বসের কঁরৌ

মিলি কালিন্দী কূল কদম্বকী ডারণ।।”

রসখানের ওই কবিতাটি আগাগােড়াই ব্রজ ভাবের রসে ভরপুর। কবিতাটি মনে করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের কবিতা—

“আমি ছেড়েই দিতে রাজি আছি

সুসভ্যতার আলােক, যদি পরজন্মে পাইতে হতে

ব্রজের রাখাল বালক।”

যাইহােক, ষােল শতকে বাংলা কাব্যের বহিরঙ্গের কিংবা প্রকাশ-রীতির স্বাতন্ত্রে না হলেও, মুসলিম ধর্মবির্বাস ও মনােবিকাশের ধারায় বাংলা কাব্য ক্রমান্বয়েই একটি স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করে বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যবাদের আগ্রাসী প্রভাব এড়িয়ে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ধ্যান-ধারণায় এবং একত্ববাদী চিন্তাধারায় বাংলা কাব্য তখন ক্রম-বিকাশমান। এই মনােভাবের প্রকাশ করি শেখ চান্দের রচনায়—

“পীর ফকিরের পায় তালিম হইয়া।।

কহিতে লাগিল শিষ্য আকিদা পুরিয়া।।

তােমার চরণে পীর বিকাইলাম আহ্মি।।

ভব তরিবারে জ্ঞান মােরে দেও তােহ্মি।।

তােহ্মি যদি আমা প্রতি না কৈলে আদর।

আখেরে আল্লার আগে কি দিমু উত্তর।।”

শুধু ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ধ্যান-ধারণায় নয়, আত্মপরিচয় আবিষ্কারেও বাংলা কাব্যে ক্রমান্বয়ে নতুন চেতনার স্বাক্ষর লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। ইতিহাসের প্রোপটে বিচরণশীল হলেও, এখানে যে গর্বিত-আত্মপ্রকাশ লক্ষণীয় তা নানা কারণে উল্লেখযােগ্য। শাহ বারিদ খানের ‘হানিফা ও কয়রাপরী’ কাব্যে আমরা শুনতে পাই এক আত্মজয়ী ঘােষণা—

“ধন্য ধন্য রূপবতী ধন্য মাতা পিতা।

কহত আপনা নাম কাহার বনিতা।।

কোন্ দেশে নিবাস তােমার রূপবতী।

কোন্ কার্যে মাের রাজ্যে আইলা সম্প্রতি।।

গদগদ নিগদএ জয়গুণ যে সতী।

আল্লার কেশরী আলী ফাতেমার প্রতি।।

রসুলের প্রিয় সখা বিপক্ষ বিজএ।

যার সিংহনাদে ক্ষিতি কম্পিত যে ভএ।।

দেও পরী জিনি ক্ষিতি দুলদুল বাহন।

জুলফিকার খড়গ যার করে অনুক্ষণ।।

নবীন দামাদ সে যে অতি বলবান।

তার পুত্র মােহাম্মদ হানিফা সুজন।।”

শুধু আত্মগর্বী ও স্পর্ধিত ঘােষণাতেই নয়, প্রশস্তি রচনায়ও স্বতন্ত্র মানসিকতার পরিচয় মেলে। স্মরণীয় যে, এসব ক্ষেত্রে কবিরা ইতিহাসের যথার্থ অনুসরণ করেননি, ভক্তিবাদ এবং আবেগকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ‘নবী-বংশ’ রচয়িতা সৈয়দ সুলতানের কণ্ঠে আমরা শুনেছি—

“একজন আরবের অন্ধ দুই আঁখি।

তাহার দুহিতা ছিল অতি শশীমুখী।।

আপন বাপের আঁখি হতে পরস।

অনুদিন ঔষধ দিত তারে কয়ে নিরন্তর।।

অনেক ঔষধ করে নহে এ পসর।

দিনে দিনে নয়ান হইতে যাএ ঘাের।।”

লক্ষণীয় যে, মুসলিম কবিরা ক্রমান্বয়েই হিন্দুধারার চক্রব্যুহ থেকে বেরিয়ে এসে নিজস্ব জীবন-দর্শন ভিত্তিক ও পাশাপাশি মানবজীবনের আলেখ্য অঙ্কনে আত্মনিয়ােগ করতে থাকেন।

বাকি পর্বগুলি পড়ুন,

১. মধ্যযুগে মুসলিম কবিদের অবস্থান ও বাংলা সাহিত্যে কাব্যচর্চার ক্রমবিকাশ [পর্ব ১]

২. মধ্যযুগে মুসলিম কবিদের অবস্থান ও বাংলা সাহিত্যে কাব্যচর্চার ক্রমবিকাশ [পর্ব ২]

৩. মধ্যযুগে মুসলিম কবিদের অবস্থান ও বাংলা সাহিত্যে কাব্যচর্চার ক্রমবিকাশ [পর্ব ৩]

৪. মধ্যযুগে মুসলিম কবিদের অবস্থান ও বাংলা সাহিত্যে কাব্যচর্চার ক্রমবিকাশ [পর্ব ৪]

৫. মধ্যযুগে মুসলিম কবিদের অবস্থান ও বাংলা সাহিত্যে কাব্যচর্চার ক্রমবিকাশ [পর্ব ৫]

তথ্যসূত্রঃ

- ২৪. আজহার ইসলাম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২।

- ২৫. মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

- ২৬. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৪৪, কলকাতা।

- ২৭. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খণ্ড-৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯।

- ২৮. ওয়াকিল আহমদ, বাংলা রােমান্টিক প্রণয়ােপাখ্যান, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ২২৭।

- ২৯. আহমদ শরীফ সম্পাদিত, সাবিরিদ খানের গ্রন্থাবলী, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৩৭৩ (১৯৬৬)।

- ৩০. ওয়াকিল আহমদ, বাংলা রােমান্টিক প্রণয়ােপাখ্যান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯।

- ৩১. নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা, প্রথম ভাগ, কলকাতা, ১৩৬৩, পৃ. ১৩১।

- ৩২. মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮। কাজী দীন মুহম্মদ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আমাদের অবদান, দেখুন-শেখ তােফাজ্জল হােসেন সম্পাদিত, বাংলা ভাষায় মুসলমানদের অবদান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩২।

- ৩৩. আজহার ইসলাম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭।

- ৩৪. আহমদ শরীফ সম্পাদিত, দৌলত উজির বাহরাম খানের ‘লাইলী মজনু’, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৪। কবি দৌলত উজির বাহরাম খানের ব্যক্তিগত পরিচিতি ও তাঁর কাব্যমানস সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে দেখুন- মুহম্মদ এনামুল হক, কবি দৌলত উজির বাহরাম খান, মাসিক মােহাম্মদী, চৈত্র ১৩৪৬, ঢাকা।

- ৩৫. সুকুমার সেন, বাংলার সংস্কৃতিতে মুসলমান প্রভাব ও মুসলমানী কেচ্ছা, সাপ্তাহিক দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, কলকাতা, ১৩৭২, পৃ. ৫৭।

- ৩৬. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত, শেখ ফয়জুল্লাহর ‘গােরক্ষা বিজয়’, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩২৪। আরও দেখুন-পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, শেখ ফয়জুল্লাহর ‘গােখবিজয়’, কলকাতা, ১৩৬৫। বাংলা সাহিত্যে চারজন ফয়জুল্লাহ ছিলেন। গােরক্ষা বিজয়, গাজী বিজয় ও সত্যপীর প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা শেখ ফয়জুল্লাহ। ‘সুলতান জমজমা’র কবি ফয়জুল্লাহ, পদাবলী রাগতালনামার মীর ফয়জুল্লাহ এবং সত্যপীর’ প্রণেতা দোভাষী শায়ের ফৈজুল্লা। কেউ কেউ বলেন, মীর ফয়জুল্লাহ ও শেখ ফয়জুল্লাহ একই ব্যক্তি ছিলেন। দেখুন-আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, খণ্ড-২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩-৩৪।

- ৩৭. আহমদ শরীফ সম্পাদিত, শেখ ফয়জুল্লাহর ‘জয়নাবের চৌতিশা’, বাংলা একাডেমি পত্রিকা, ১৩৬৬, ঢাকা।

- ৩৮. আজহার ইসলাম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭।

- ৩৯. আহমদ শরীফ সম্পাদিত, আফজল আলীর ‘নসিহত্যামা’, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৯। আফজল আলির কাব্যকৃতি সম্বন্ধে জানতে দেখুন- মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫, আজহার ইসলাম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩-৬৬। আরও দেখুন- আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, খণ্ড-২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪-২৫।

- ৪০. আহমদ শরীফ সম্পাদিত, সৈয়দ সুলতানের ‘নবীবংশ’, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৮।

- ৪১. আহমদ শরীফ সম্পাদিত, সৈয়দ সুলতানের ‘রসুল চরিত’, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৮।

- ৪২. আহমদ শরীফ, বাংলার সুফী সাহিত্য, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৬৭। কবি শেখ চান্দ-এর কাব্য ও কাব্য প্রতিভা সম্বন্ধে জানতে দেখুন- এ টি এম রুহুল আমিন, বাংলার দু’জন সুফি কবি (শেখ চান্দ ও সৈয়দ নুরুদ্দিন), সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিংবিদ্যালয়, বর্ষা সংখ্যা, ১৩৯০, ঢাকা। আরও দেখুন-মুসা কালিম, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ১৩৫।

- ৪৩. আহমদ শরীফ সম্পাদিত, দোনাগাজীর ‘সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল’, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৫।

- ৪৪. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংকলিত ও আহমদ শরীফ সম্পাদিত, পুঁথি পরিচিতি, ঢাকা বিধবিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৫৮, পৃ. ৫৬৫।

- ৪৫. মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

- ৪৬. আহমদ শরীফ সম্পাদিত, মুহম্মদ কবীরের ‘মধুমালতী’, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৫৯।

- ৪৭. সৈয়দ আলী আহসান, মধুমালতী উপাখ্যান, সাহিত্য পত্রিকা, অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ঢাকা বিথবিদ্যালয়, ১৩৭১, পৃ. ৪১-৪৭। আরও দেখুন- সুখময় মুখােপাধ্যায়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালত্র(ম, ভারতী বুক স্টল, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১১১।

- ৪৮. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, একটি ঝরা ফুলের কথা, মাহে নও, জানুয়ারি ১৯৫২, ঢাকা।

- ৪৯. শামসুল আলম সাইদ, মধ্যযুগের গীতিকাব্য পদাবলি, এঞ্জেল প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৩৫৪-৫৭। আরও দেখুন-আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, খণ্ড-২, নয়া উদ্যোগ সংস্করণ, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৩৩২।

- ৫০. মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮-১১৯। আরও দেখুন- আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, খণ্ড-২, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭। ষােড়শ শতকে ফকির হাবিব নামে এক উল্লেখযােগ্য বৈষ(ব কবির সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি তার বৈষ্ণব পদে খুবই ভক্তি ভরে শ্রীকৃষের রূপ বর্ণনা করেছেন। যেমন- ‘ফকির হাবিব বলে-কানুরে দেখিনু ভালে / যেন পূর্ণ শশীর উদয়।’ সে যুগে শাহ নূর সৈয়দ নামক কবি ভগবানকে প্রিয়া রূপে দেখেছেন ও সেই অনুযায়ী মন্তব্য করেছেন,

- ‘হিন্দুরা বলে তােমায় রাধা, আমি বলি খােদা

- রাধা বলিয়া ডাকিলে মুল্লা মুন্সিতে দেয় বাধা।।

- দেখুন- মুসা কালিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১-১০২। মুসলমান পদকর্তাদের মধ্যে কেউ কেউ সুফী মতাদর্শে বিধাসী ছিলেন। তাঁরা পারস্যের সুফীকবি শেখ সাদী ও হাফেজ প্রমুখগণের অনুসরণে পদ রচনা করেন। তাঁদের রচনায় রাধা-কৃষ্ণের নাম পর্যন্ত নেই। এমনই একজন কবি ছিলেন। ফতে খান। তিনি বিখ্যাত পীর ও কবি সৈয়দ সুলতানের শিষ্য ছিলেন। ফতে খানের একটি পদের কিছু অংশ তুলে ধরলাম—“কহে ফতে খানে সখি – উপায় আছ এ নাকি/ শ্ৰীযুত এব্রাহিম খান / ভবকল্পতরু – জানহ আম্মার/ পির মিয়া সাহা ছুলতান।” কতক মুসলমান পদকর্তা আবার বাউল ছিলেন। যেমন গােলাম হােসেন। তার একটি পদের কিছু অংশ হল—“দুই মুখে ফুটে ফুল ঘরে দপি জ্বলে / প্রেম নিরখিয়া দেখ গােলাম হুছন বােলে।।” (দেখুন যতীন্দ্রমােহন ভট্টাচার্য, মাহে নও, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-২৯ ও পৃ. ১৮-১৯। আরও দেখুন- মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যের কথা, খণ্ড-২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১-৬২)। এই বাউল গানের ধারা পরবর্তীতে লালন ফকির, পাগলা কানাই, শাহ ফকির প্রভৃতি আধুনিক যুগের কবিদের গানে প্রবাহমান রয়েছে।

‘নবজাগরণ’ অ্যান্ড্রোয়েড অ্যাপ্লিকেশনটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

![]()

‘নবজাগরণ’ এর টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

‘নবজাগরণ’ এর ফেসবুক পেজে লাইক করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

![মধ্যযুগে মুসলিম কবিদের অবস্থান ও বাংলা সাহিত্যে কাব্যচর্চার ক্রমবিকাশ [পর্ব ১]](https://nobojagaran.com/wp-content/uploads/2021/06/watch-4638673_1920-750x375.jpg)