লিখেছেনঃ সমীম কুমার বাড়ৈ

শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই কমবেশী ইতিহাস জ্ঞানের অধিকারী। বস্তুত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পাঠ্যসূচিতে ইতিহাস একটি বিষয় থাকার জন্য সাধারণভাবে ইতিহাসের প্রচলিত ধারনা বয়ে বেড়ায় অধিকাংশ মানুষ। খুব কম লােকই আছে যারা যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ দ্বারা ফেলে আসা দিনগুলাে দেখতে চায়। ফলে সেখানে অনেক ভুল তথ্যের মধ্যে ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হিসাবে মােহগ্রস্থ হতেই ভালােবাসে মানুষ। আমরা আর্যদের আগমন ও তাদের কর্মকান্ডকে তেমনই দেবত্ব শক্তির মিশেল হিসাবে দেখেছি ও মােহগ্রস্থ হয়েছি। প্রচলিত ইতিহাসকে কখনও প্রশ্নে মুখােমুখি দাঁড় করাইনি। অথচ আর্যদের ভারতে আগমন, বিস্তার, তাদের কৃত তথাকথিত বৈদিক সভ্যতা ইত্যাদির সাথে। যুক্ত হয়ে আছে কত হাজার অতিকথন, প্রশ্ন তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাইনি। সব প্রশ্নের অবতারণা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয় এবং তা সম্ভবও নয়। আর্যভারতের সাথে যুক্ত মূলত তিনটি বিষয়কে একবিংশ শতাব্দীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। সেগুলি হল—

- ১) আর্যদের বৈদিকসভ্যতা কি আদৌ উন্নত ছিল ?

- ২) ঘােড়ার ব্যবহার কি অনার্য ভারত জানত, না কি আর্যরাই ঘােড়া এনেছিল ?

- ৩) লােহা গলানাের প্রকৃত কারিগর কারা ?

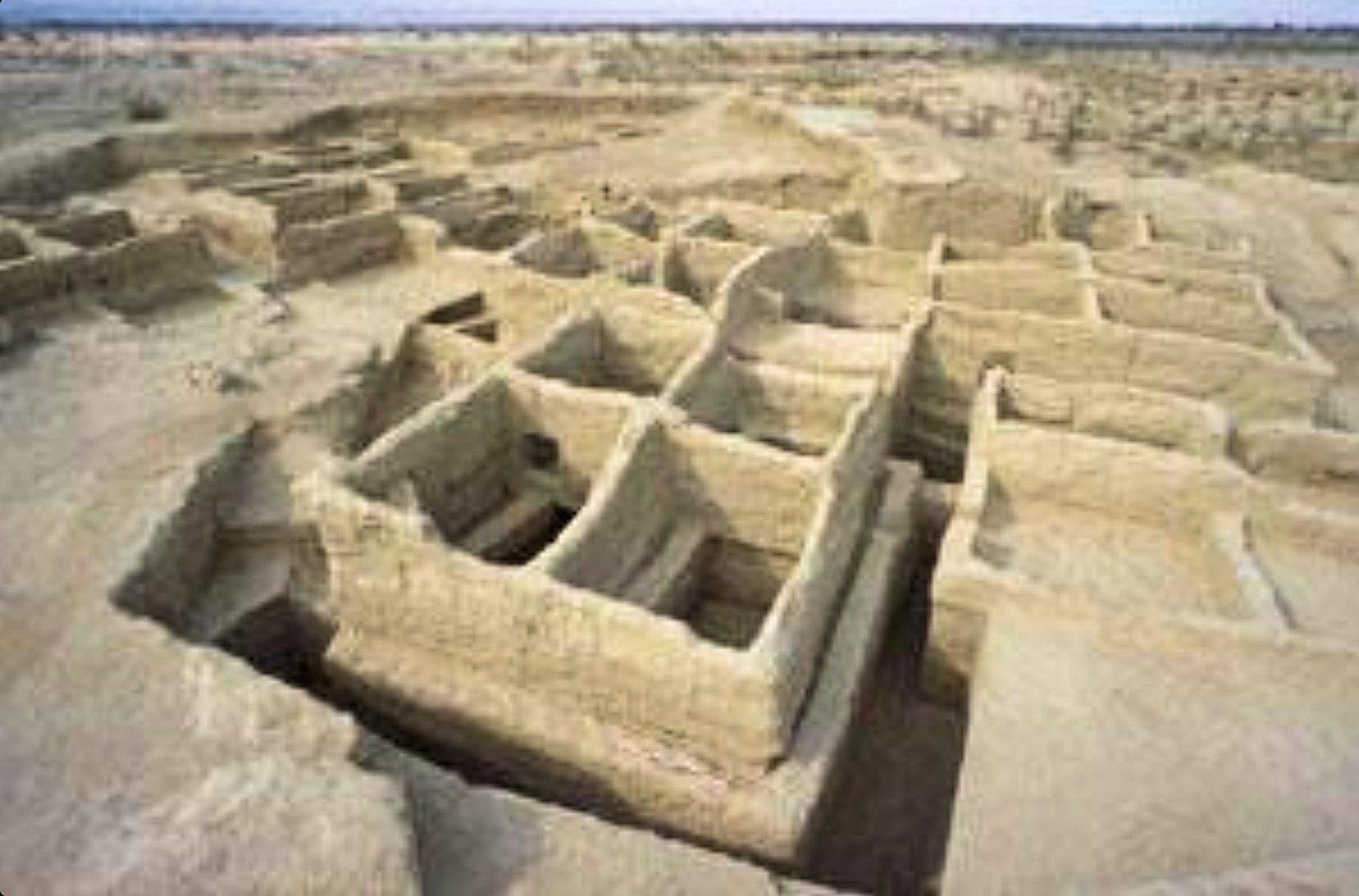

সংক্ষেপে বুঝে নেওয়া যাক কারা আর্য ছিল, তাদের আবাসস্থান কোথায় ছিল। ভাষাশাস্ত্র-সাহিত্যের ঐতিহ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ইরানীয়দের সাথে ভারতীয় ধর্ম বিশ্বাস, সামাজিক রীতিনীতি, আঙ্গ চার বিচারের অনেক মিল আছে। প্রাচীন ইরানীয়দের ‘আবেস্তা’ ও প্রাচীন ভারতীয়দের ‘ঋগ্বেদ’-এর সঙ্গে এমন অনেক সাদৃশ্য আছে। আবার আর্যদের চেনা পশুপাখি, গাছপালা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে অনেক প্রত্নতাত্বিক বলেন— আর্যরা ইউরােপ থেকে এসেছিল। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরােপের বলকান দেশসমূহের থেকে এসেছিল। কিন্তু অধিকাংশ প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্বাস করেন যে এই জনগােষ্ঠী দক্ষিণ রাশিয়ার উড়াল পর্বতমালার কাছ থেকে ইরান হয়ে ভারতে ক্রমে প্রবেশ করেছিল। পামির মালভূমিকে আদি আর্যদের বাসস্থান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। অবশ্য একদল ইতিহাসবি প্রমান। করার চেষ্টা করেন— ভারতই আর্যদের আদি নিবাস। কিন্তু দ্রাবিড় ও আর্যদের ভাষা, সংস্কৃতি এবং সভ্যতার পার্থক্য থেকে এই যুক্তির অসারতাই বেশি পরিলক্ষিত হয়। ষষ্ঠ খ্রিষ্টাব্দে ফিলিপ্পো সাসেটি সংস্কৃত ভাষার সাথে ইউরােপের মূল ভাষাগুলির মিল খুঁজে পান। অন্যান্য তথ্যসূত্রে আর্যদের বাইরে থেকে অনুপ্রবেশকেই সমর্থন করে। মূলতঃ ধরা হয় তারা ককেশিয় অঞ্চল থেকে এসেছিল। আর্যরা যাযাবর হিসাবে এই সমস্ত অনুর্বর অঞ্চল থেকে ভাগ্যান্বেষণে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। ম্যাক্সমুলার-এর মতে ঋগ্বেদ সম্ভবত রচিত হয়েছিল ১২০০-১০০০ খ্রিষ্টপূর্বে। আর্যদের আগমন ঘটেছিল ২৫০০-১৫০০ খ্রিষ্টপূর্বে। সদ্য আবিষ্কৃত মেহেরগড় সভ্যতাকে ধরে সিন্ধুসভ্যতার বয়স দাঁড়ায় প্রায় আট হাজার বছর। সাম্প্রতিক খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় মেহেরগড় থেকে মহেঞ্জদারাে-হরপ্পার বিশাল বিস্তৃত অঞ্চলে রয়েছে অনেক গণকবর। অধিকাংশ দেহগুলির মুন্ডচ্ছেদ করা হয়েছিল। অস্থি কঙ্কালের বয়স এবং আর্যদের ভারতে আগমনের বয়স মােটামুটি সমসাময়িক। ঐতিহাসিকগণ সিন্ধুসভ্যতা ধ্বংসের অন্যতম প্রধান হিসাবে আর্যদের বর্বর আক্রমণকেই দায়ী করে। মুন্ডকাটা নরকঙ্কাল আবিষ্কারের ফলে আর্য আক্রমনের তত্ত্বই বেশী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিছু কিছু পন্ডিত অবশ্য আর্যদের অনুপ্রবেশকে দেখেছেন অতি উন্নত জনগােষ্টী দ্বারা পশ্চাৎপদ দ্রাবিড় আদিবাসীদের পদানত করা হিসাবে। সিন্ধুসভ্যতা আবিষ্কৃত হওয়ার পরও কেউ কেউ এই অবৈজ্ঞানিক তত্ত্বকথা আওড়ে আসছেন।

আমাদের প্রতিনিয়ত শেখানাে হচ্ছে আর্যরা গ্রামভিত্তিক সভ্যতা গড়ে তােলার ফলে দেশে কৃষি, ধর্ম-সাহিত্য, শিক্ষার সমৃদ্ধি ঘটেছিল। প্রশ্ন হচ্ছে আর্যরা কৃষিটাই বা শিখল কখন? তথ্য প্রমানের ভিত্তিতে এ বিশ্বাস এতদিনে দৃঢ় হয়েছে আর্যরা ছিল যাযাবর, পশুপালক। খাদ্যান্বেষণে একস্থান থেকে অন্যত্র প্রতিনিয়ত তাদের যেতে হত। কৃষি গড়তে দরকার স্থায়ী জনবসতি এবং প্রকৃতি নির্ভর শ্রম সাধনা, যা আর্যদের কোনাে কালেই ছিল না। তারা যে সমস্ত অঞ্চল থেকে এসেছিল তাদের মধ্যে এখনও অনেকাংশে বেদুইন চরিত্র বর্তমান। সুতরাং একথা মেনে নেওয়া খুব মুশকিল লুট করতে করতে আসা জনগােষ্ঠী এসেই চাষাবাদের মতাে একটা শ্রমনির্ভর শিল্প আয়ত্ব ও তার উন্নতি সাধন করেছিল। ভারতের মত শান্ত সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে থাকতে থাকতে তারা হয়ত দ্রাবিড়দের কাছ থেকে কৃষিকাজ শিখেছিল ধারাবাহিক ভাবে। আজ সারা বিশ্বে প্রমানিত সত্য যে নগর সভ্যতার বিকাশ যাদের আগে ঘটেছিল তারা উন্নত জাতিতে পরিণত হয়েছে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে আর্যরা আসার প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে নগরসভ্যতা দ্রাবিড়রা গড়ে তুলেছিল। আর্যরা নাকি সুর-দেবতা, আর দ্রাবিড়রা-অসুর। আর্য নামক তথাকথিত দেবতারা সমৃদ্ধ সভ্যতা ধ্বংস করে আমাদের দেশের বিকাশকে সাড়ে আট হাজার বছর পিছিয়ে দিয়েছে। নগরসভ্যতার সাথে দ্রাবিড় সভ্যতায় কৃষিরও ব্যাপক বিকাশ ঘটেছিল। প্রতিদিনের আবিষ্কার আমাদের অবাক করে দেয় যে সেচ থেকে চাষাবাদ ছিল অত্যন্ত বিজ্ঞান ভিত্তিক। আমরা একবিংশ শতাব্দীতে এসে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি নগরায়ণ ও শিল্পায়ণ কতটা জরুরী দেশের উন্নয়ণে। তা না হলে আর্যদের দায়ী করব না দেশের এই পশ্চাৎপদতার জন্য? যাদের আগমনই জাতিকে পিছিয়ে দিল সাড়ে আট হাজার বছর বা তারও বেশী।

লােহার কথা। বলা হয়, আর্যরা নাকি লােহার ব্যবহার শিখিয়েছিল দ্রাবিড় ভারতেকে। ডাহা অসত্য কথা। আর্যরা আসার অনেক আগেই মধ্য ভারতে তামা গলানাে পদ্ধতি জানত দ্রাবিড়রা। প্রশ্ন করা যেতে পারে যে মধ্য এশিয়া কিংবা ইরানে উন্নতমানের লৌহ আকরিকের ভান্ডারটি কোন অঞ্চলে অবস্থিত? কোনাে কালে কি তেমন কোনাে লৌহ ভান্ডারের অস্তিত্ব ছিল? আর্যরা কবে কখন শিখল লােহা থেকে ইস্পাতে আয়ুধ নির্মানের কৌশল? ঋগ্বেদে এসবের কোনাে উল্লেখ নেই কেন? লােহা বা ইস্পাত বােঝানাের মত কোনাে প্রতিশব্দই ছিল না প্রাচীন বৈদিক ভাষায়। পুরাণের গল্প মতে আর্যদের নায়ক ছিল ইন্দ্র। বেদের এই গল্পে হিন্দুদের অগাধ বিশ্বাস। ইন্দ্রের মত বীরযােদ্ধা আর কেউ ছিল না। অসুরদের তুড়ি মেরে নিধন করে ফেলতে পারত। তার হাতে বজ্র নামক অস্ত্র সর্বদা বিরাজমান। এ ছবি আমাদের মানসচক্ষেও গেঁথে আছে। বজ্র তৈরী হয়েছেল দধীচি মুনির হাড় দিয়ে। প্রত্নপ্রস্তর যুগেরও অনেক আগে হাড় দিয়ে অস্ত্র তৈরী হতাে কারণ তখন মানুষ ধাতুর ব্যবহার জানত না। তা হলে আর্যরা লােহার ব্যবহার বা লােহার অস্ত্র বানাতে জানত-এ কথা বিশ্বাসের যৌক্তিকতা কি?

আদিবাসী-কোলদের একটি গােষ্টী এখনও ‘অসুর’ নামে পরিচিত। ছােটনাগপুর মালভূমির বিভিন্ন অংশ এবং উত্তরবঙ্গের চা বাগানে বহু ‘অসুর’ শ্রমিক হিসাবে কর্মরত। গুলমা ও লােহারদাগা অঞ্চলে এদের বসবাস। এরা লৌহ-মাটি বা আকরিকের লােহা গলাতে পারে। পূর্ব পুরুলিয়ার অসুর গােষ্ঠীর মানুষেরা তামা গলাতে পারে এবং বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র তৈরী করতে পারে। পরবর্তীতে এরা ঝালদা ও বাঘমুন্ডিতে অসুর কামার নামে পরিচিত হয়। তাদের তৈরী নানান লােহার দ্রব্য বিভিন্ন জনগােষ্ঠী চাষাদের কাজে ব্যবহার করে আসছে অনাদি কাল থেকে। পার্সিদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা অনুসারে ‘অহর’ হল সর্বোচ্চ দেবতা। সংস্কৃতে ‘স’ ইরানীয়দের ‘হ’ উচ্চারণযুক্ত। বারবার ভারতে আর্য-আক্রমণ হয়েছে এবং তাদের প্রতিহত করেছে প্রাগার্যরা। তারা বলবান, নগরসভ্যতা সৃষ্টিকারী। ‘অহর’দের আর্যরা উচ্চারণ বিকৃতি করে বানিয়ে দিল অসুর। আজকের ঝাড়খন্ডে, পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদনীপুর (পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলিতে লােহা গলনকারী জনগােষ্ঠী অসুর বা চাপুয়া কামার নামে পরিচিত। আর্য যাযাবরের আগমনের বহু আগেই তারা এ বিদ্যা আয়ত্ব করেছিল। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলারে আউসগ্রাম (১) ব্লকের দরিয়াপুর, বাঁকুড়া জেলার বিকনা ও পশ্চিম মেদনীপুর জেলায় ডােকরা শিল্পীরা বহুদিন ধরেই কাজ করে চলেছে। ডােকরা একটি আদিবাসী শিল্প হিসাবে স্বীকৃত। যদিও এই শিল্প সাধনার সাথে যুক্ত লােকদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার আদিবাসী হিসাবে স্বীকারই করে না। কিন্তু চেহারা ও ভাষায় অস্ট্রিক শব্দ থাকায় তাদের মধ্যে আদিবাসী লক্ষণ স্পষ্ট। ভারতবর্ষে প্রাপ্ত প্রাচীনতম ডােকরার নিদর্শন— মহেঞ্জদারােতে প্রাপ্ত সুন্দরী নর্তকীর মূর্তি। খােপায় কাঁটা, গলায় হার, হাতে চুড়ি পরে অপূর্ব ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছে। এক নর্তকী। দ্রাবিড় সভ্যতায় আবিষ্কৃত ডােকরার বয়স ৪০০০ বছর-এরও বেশী। কী অপূর্ব প্রাচীন নিদর্শন। ছত্রিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িমা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মত রাজ্যে ডােকরা শিল্পীরা এখনও একেবারেই আদিমতম পদ্ধতিতে তামা গলিয়ে শিল্পসামগ্রী বানায়। তাদের সৃষ্ট শিল্পকর্মের মধ্যে আদিবাসী চেহারা ও লােকসংস্কৃতির ছাপ স্পষ্ট। তারা যে পরিমান তাপ ব্যবহার করে তার থেকে সামান্য তাপ বাড়ালেইলােহাগলে যায়। আর্য যাযাবররা বরঞ্চ তাদের ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের তাগিদে লােহা গলনকারীদের বা তামা গলনকারীদের অবজ্ঞার চোখে দেখে এসেছে অনাদিকাল থেকে। ব্রাহ্মণরা কোনােদিন কর্মকারদের পেশা গ্রহণ করেছে এমন প্রমাণ নেই। তারা বরাবরই শ্রমবিমুখ পরজীবী জাতি।

আর্যরা এসেছিল সেখানে লােহা কেন, লােহার আকর দেখাও সম্ভব নয়। যারা লােহা দেখল না, যারা তামা গলাতে শিখল না তারা এদেশে এসেই লােহার ব্যবহার চালু করে দিল? লােহা গলানাের বিদ্যা কি আর্যদের জানা ছিল? জানা ছিল কি লােহা থেকে ইস্পাতের আয়ুধ নির্মানের কৌশল? লােহা গলানাের কাজ যারা করে তাদের প্রতি বাহ্মণদের ঘৃণা আর্য আগমনের থেকেই। অথচ হাতের কাছে দলমা, গুরুমহিষানী পাহাড়ে সর্বোচ্চ মানের লৌহ আকরিকের অফুরন্ত ভান্ডার। প্রাচীনকালে মাজুড়িতে তামা গলিয়ে কুড়ল বানিয়েছিল কারা? আর্যরা তাে এ অঞ্চলে ঢুকেছে খ্রিষ্টপর শতাব্দীতে। কাঠকয়লার চুল্লীতে হাপর বা ভস্ত্রা ব্যবহার করে লােহা গলানাের মত তাপ পাবর্তী কালে মৌর্যযুগের ধাতু নিষ্কাষণকারীরা আয়ত্বে এনেছিল। মানুষগুলাের পরিচয় কি? নির্দ্বিধায় বলা যায় তারা অনার্য অর্থাৎ ভূমিপুত্র। তামাজুড়ির কুড়ােলটি বয়স দশহাজার বছরও হতে পারে কিংবা তারও বেশী। আর্য যাযাবর পশুপালকদের লােহা-তামা গলানাের কাল্পনিক গল্প লােহার পাথরবাটির মত দাঁড়াল না কি? আর্যরা এসেছিল লুট করতে করতে। তাদের সাথে কোনাে মহিলা পর্যত ছিল না। যেহেতু গায়ের রং ফর্সা ও গায়ের জোর তাদের বেশী ছিল তাই তারা পরাজিত দ্রাবিড়দের মালিক সেজে বসল। জৈবিক চাহিদা ও বংশ বিস্তারের জন্য তাদের দরকার ছিল নারীদের। তারা বাধ্য হল দ্রাবিড় মেয়েদের বিয়ে করতে। অসুর বা এই শুদ্র নারীদের গর্ভজাত সন্তানদের নিয়ে তারা গড়ল মহাফাঁপরে। শূদ্রের গর্বজাত সন্তান কি করে আর্য বা ব্রাহ্মণ হয়? তখন তারা তাকে পৈতে দিয়ে বা উপনয়ণ করে দ্বিজ করল। ব্রাহ্মণ হল। মনুসংহিতার কারণে এখনও সব নারীই শূদ্র। ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মানাে সব ছেলে-মেয়ে শূদ্র হয়ে জন্মায়, দ্বিজ করে। ছেলেদের ব্রাহ্মণ করা হয়। ব্রাহ্মণের মেয়ে কিন্তু চিরকাল শূদ্র থেকে যায়। তাদেরও গায়ত্ৰীমন্ত্র পাঠের অধিকার নেই। এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে আদিতে অর্থাৎ আগমনপর্বে তারা নিজেরাই সামাজিক অস্থিরতা ও বিপন্নতার মধ্যে ছিল। সুতরাং লােহার ব্যবহার কেন, কোনাে বড় কাজই তাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়।

দিল্লীর কুতুবমিনার প্রাঙ্গনে অবস্থিত লৌহস্তম্ভ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময় তৈরী হয়েছিল। আনুমানিক সময় ৯১২ খ্রিষ্টপূর্ব। মৌর্যরা ছিল অনার্য। আদিস্থান ছিল উদয়গিরি গুহার মধ্যে। স্তম্ভটির উচ্চতা ৭.১২ মিটার, বেড় ১.১৭ মিটার। প্রাচীন পরম্পরা মেনে লােহার কাজ হত মধ্যভারতের ধর বা লৌহপুরা এবং হােহঙ্গিপিরে। এও অনার্যদের সৃষ্টিশীল কর্ম। যার গঠনশৈলী আজও বিস্ময়কর। সুতরাং আর্যদের রােহার প্রচলন তত্ত্ব মানতে হলে এই প্রশ্নগুলাের উত্তর দিতে প্রস্তুত কোনাে ঐতিহাসিক?

আর্যদের দ্রাবিড় ভারতকে ঘােড়ার ব্যবহার সেখানাের গল্প ঘােড়ার ডিমের মত একটি অলীক কল্পনা। একথার খানিকটা যুক্তি থাকতে পারে যে আর্যরা ঘােড়ায় চড়ে এদেশে অনুপ্রবেশ করেছিল। তাদের ক্ষিপ্রতা, দৈহিক শক্তি, ঘােড়ার গতি ইত্যাদি অনার্য সভ্যতার সাধকদের পরাজিত করতে সহায়তা করেছিল কারণ দ্রবিড়রা ছিল নগরায়ণ, কৃষি, নৃত্যগীতি, অলংকারশিল্প সাধনায় ব্যস্ত। তাদের শক্তিসাধনার প্রয়ােজন হয়নি। জীবিকার অনিশ্চয়তা তাদের ছিল না। আর্যরা নিজেদের দেবতার বংশধর মনে করত। প্রাথমিক ভাবে কাশ্মীর তৎসংলগ্ন অঞ্চলকে তারা দেবতার রাজ্য বা স্বর্গ হিসাবে ভাবত। মেহেরগড়-সিন্ধুসভ্যতা ধ্বংস করে আর্যরা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। ঋতু বৈচিত্র, নাতিশীতােষ্ণ জলবায়ু, চাহিদার চাইতে খাদ্যের পর্যাপ্ত যােগান প্রাচীন অসুর। সভ্যতার মানুষ যেমন ছিল আরামপ্রিয় তেমনি সাম্যবাদী ও মানবিক। ফলে দুর্ধষ্য লুণ্ঠনকারী যাযাবরদের প্রতিহত করা প্রাথমিকভাবে সম্ভব হয় নি। পরে আর্য আক্রমণের সময় অসুররা জোট বাঁধল কৈবর্তগােষ্ঠীর সাথে। কৈবর্তগােষ্ঠীর নেতাকে বলা হত ‘মহামন্ডলিকা’ বা মহিষ। আর্য আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রাগার্যদের যে জোট হয়েছিল তার নেতৃত্ব দেয় মহিষাসুর। দেবতা নামক আর্যরা বারে বারে অসুরদের কাছে পরাজিত হয়ে স্বর্গচ্যুত হত এবং মধ্যপ্রাচ্যে পালিয়ে যেত। অসুররা তাদের সৃষ্ট লােহার অস্ত্রসস্ত্র ব্যবহার করত। পরে অবশ্য দুর্গা নামক এক নারীর ছলাকলায় আমােদপ্রিয় অসুর নেতা মহিষাসুর গুপ্তঘাতকের হাতে খুন হয়। এই ষড়যন্ত্রের বীজ রচিত হয়েছিল। মধ্য প্রাচ্যের কোনাে এক আশ্রমে যেখানে পরাজিত দেবতারা (?) পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিত। পরে সংগঠিত হয়ে অতর্কিতে আক্রমণ চালাত অনার্য জনপদ, শহর প্রান্তরে এবং ধ্বংস করে দিত সব। তারপর হারিয়ে যায় অসুরদের সমৃদ্ধ সভ্যতার ইতিহাস। আর্য যাযাবরদের ক্ষিপ্রতার সাথে। তারা এঁটে উঠতে পারেনি। কিন্তু তাতেই প্রমাণ হয়ে গেল দ্রাবিড়ভারত ঘােড়ার ব্যবহার জানত না? আমরা প্রত্যেকেই জানি কচ্ছের রাণ গুজরাটে অনাদিকাল থেকে গাধার বিচরণভুমি। এখন প্রমাণ মিলছে গুজরাট তথা উত্তরভারত একটা বিশাল অঞ্চল ব্যপি হরপ্পাসভ্যতার বিস্তার ছিল। এটা ধরা যেতে পারে ঘােড়ার পূর্বপুরুষ গাধার সাথে ভারতের অনেক আগেই পরিচয় ছিল। তারা দৈনন্দিন কাজেও ব্যবহার করত।

এখন আমরা প্রায় সকলেই জেনে গেছি ভীমবেটকার কথা। ভীমবেটকায় পাহাড়ের গায়ে ২৪৩ টি প্রস্তরখন্ডে অসাধারণ রক পেন্টিং আবিষ্কার হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের বিন্দ্যাঞ্চলে পর্বতমালার দক্ষিণ দিকে এগুলি ভি.এস.ওয়াকাস্কার ১৯৫৭ সালে নথীবদ্ধ করেন। ঐ অঞ্চলে সর্বমােট এরকম ৭০০ টি প্রস্তরচিত্র আছে। এই প্রস্তরচিত্র বা গুহাচিত্রগুলির বয়স অনুসারে ৭টি ধাপে ভাগ করা হয়েছে। আদিপর্ব প্রায় দেড়লক্ষ এবং শেষতম পর্ব ১০,০০০ খ্রিষ্টপূর্ব ধরা হয়। যখন ভারতে তথাকথিত সুশিক্ষিত আর্যরা আসেইনি। কি আছে সেইসব প্রস্তরচিত্রে? তীরধনু নিয়ে শিকারদৃশ্য, ফুল, পাখি, বিভিন্ন পশু, ঘােড়ায় চড়ে মানুষ যাচ্ছে, ঘােড়াসহ শােভাযাত্রা। অর্থাৎ ঘােড়ার চমৎকার ব্যবহার। এখানে যে রং ব্যবহার করা হয়েছিল তা প্রায় আধুনিক রংকেও হার মানায়। তখন তাে আর দূরদর্শন ছিল না যে ঘরে বসে আর্যদের ঘােড়ার ব্যবহার দেখে অনার্যরা ঐ চিত্র আঁকবে। এতে প্রমান হয় ঘােড়ার ব্যবহার অনার্যভারত বা দ্রাবিড়ভারত আর্যদের আসার বহু হাজার বছর আগেই জানত।

পশ্চিম মেদনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলায় শ্মশান বা সমাধিক্ষেত্রের আশেপাশে মাটিতে পোঁতা এক ধরনের পাথরের গায়ে খােদাই করা রয়েছে অশ্বারােহী মূর্তি। এগুলির বিভিন্ন নাম হিরাে স্টোন, বীরস্তম্ভ, প্রেতশিলা বা আত্মাপাথর। স্টেলাে ক্ৰামরিশ অশ্বারােহী মূর্তিটিকে বলেছেন— স্পিরিট রাইডার, যা বাংলায় দাঁড়ায় প্রেত-সওয়ার। তেমন প্রেতসওয়ার আমি বাঁকুড়া জেলায় খাতড়া মহাকুমায় নানা গ্রামে দেখেছি। এগুলাে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুশুনিয়া পাহাড়ের ঝর্ণার পাশে, পুরুলিয়া জেলায় আদিবাসী বা প্রান্তিকশ্রেনীর মানুষজন অধ্যুষিত প্রাচীন অঞ্চলে দেখা যায়। প্রেতসওয়ার মূলতঃ পারলৌকিক আচারের সাথে যুক্ত ছিল। এই আচারের মূল কেন্দ্র বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশের মাঝামাঝি এলাকায় বলে ধরা হয়। পারলৌকিক আচারের অঙ্গ হিসাবে পিতলের অশ্বারােহী মূর্তি পশ্চিমবঙ্গেও চালু আছে। ডােকরা কর্মকাররা পিতল ঢালাই করে এই মূর্তি বানায়। কিন্তু ভারতের মাঝ বরাবর থেকে প্রেতসওয়ার ‘কাল্ট’ বা ধর্মাচার ছড়িয়ে পড়েছিল। কেন? দুটো দুই জিনিস-পিতলের ঘােড়সওয়ার আর শিলাপাটা কোদাই করা ঘােড়সওয়ার। তবে দুই-ই ঘােড়সওয়ারের মূর্তি আর দুই-ই পারলৌকিক আচারের সাথে যুক্ত। পশ্চিমবঙ্গের পিতলের ঘােড়সওয়ার বানায় ডােকরা শিল্পীরা আর মধ্যপ্রদেশে পিতলের এবং লােহার ঘােড়সওয়ার বানায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিল্পীরা।

অনেকের বিশ্বাস ক্ষত্রিয় কিংবা রাজপুত সামন্তবর্গের কৌলাচার হিসাবে এটি শ্রাদ্ধের অঙ্গ ছিল। সেই হিসাবে এই ধর্মাচার আর্য উত্তরাধিকার বলে গণ্য করতে হয়। কিন্তু এই যুক্তিও খাটে না। কারণ—

- (১) শাস্ত্রে, পুরাণে কোথাও আচারটির উল্লেখ নেই।

- (২) বহিরাগত কোনাে জনগােষ্ঠীর সঙ্গে এই প্রেতসওয়ারের যােগ পাওয়া যায়নি।

- (৩) অশ্বারােহী খােদাই পাথরের পাটাকে হিরাে স্টোন বা বীরপাথর বলাও ঠিক নয়। একটা বৃহৎ শিলা বা মনােলিথ-এর সঙ্গেও এর কোনাে যােগ নেই।

- (৪) পাথর উত্তীর্ণ প্রেতসওয়ার আর পিতলের প্রেতসওয়ার মূর্তি একই সংস্কৃতিক উৎস থেকে উদ্ভুত তাও নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

পশ্চিমবঙ্গে ডােকরা কামারদের বানানাে পিতলের অশ্বারােহী মূর্তি জিতাষ্টমী ব্রতের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু জিতাষ্টমী বা জীমূতবাহন পুজোর জন্য ব্যবহৃত মূর্তি এই ব্রতের সাথে সম্পর্কিত জীমূতবাহনের নাও হতে পারে। কারণ জীমূতবাহন ছিল নিরস্ত্র। ব্রতকথার গল্পে নরমাংস ভক্ষণকারী গরুড়কে নিজের হাতে খেতে দিয়ে সে অহিংসার পরিচয় দিয়েছিল। জঙ্গলমহলে এক সময়ে জৈনধর্মের বিস্তার ঘটেছিল কংসাবতীর অববাহিকা ধরে। এর মধ্যে জৈন বা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অহিংস ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব থাকলেও থাকতে পারে। প্রেতসও্যার অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত। প্রাচীন অষ্ট্রিক ভাষা সাঁওতালিতে ঘােড়ার প্রতিশব্দ ‘সাদম’ পাওয়া যায়। ‘সাদম’ শব্দটি আর্যভাষা থেকে ধার করা নয়। সাঁওতালি লােককথা তা তাদের ধর্মগ্রন্থ ‘বিনতী’ তে সাদম শব্দটি অর্থাৎ ঘােড়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। সিঙসাদম ছিল দুষ্টুঘােড়া যে সর্বদাই সিঞবােঙার স্বপ্ন সাধনা ধ্বংস করে দিতে চায়। আবার গােন্ড উপজাতি পারলৌলিক আচার হিসাবে পাথরের গায়ে ঘােড়া উত্তীর্ণ করে। ঘােড়ার সাথে পরিচয় না থাকলে এই সব আদিবাসীদের জনজীবন ঘােড়া এল কোথা থেকে? শুশুনিয়া পাহাড়ের উপত্যকায় প্রত্নতাত্ত্বিক পরেশ দাশগুপ্ত একটি জীবাশ্ম পেয়েছিলেন। তার বয়স হয়ত কয়েক লক্ষ বছর। কল্পনা বিলাসীরা আর্য ঘােড়ার আগমনের বয়স অতটা ভাবতে পারবে কি?

বাঁকুড়া জেলার অসংখ্য লােকদেবতার অধিষ্ঠান। প্রাচীন জনপদে বা গ্রামে তাদের অবস্থান। একান্তই গ্রামদেবতা-আর্য সংস্কৃতির সাথে তাদের কোনাে সম্পর্ক নেই। পূজা-পার্বনে ব্রাহ্মণ্য আচার আচরণ নেই। তেমন কিছু লােকদেবতার পূজাচারের সংক্ষিপ্ত বর্ননা দেওয়া হল-

ঝাঁপুড়্যা রাইপুর থানার সারকোলের গ্রাম্য দেবতা ঝাঁপুড়া। শেওড়াতলায় থান। প্রতীক মাটির হাতি-ঘােড়া। আদিবাসী মাঝি সমাজের ‘গুলি’ পদবীধারী ব্যক্তি তার পূজারী। পশুপাখি বলি দেওয়া হয়। কথিত আছে, তার মাথাভর্তি এলােমেলাে জটা। তাই তিনি ঝাঁপুড়্যা।।

কঁকাঠাকুর রাইপুর গ্রামে ভয়ভীতির দেবতা কঁকাঠাকুর। বাসুলী থানের পাশেই তার অবস্থান। প্রতীক হাতি-ঘােড়া। ঝোঁপে তার অবস্থান। বড় ভােগ’ (মদ) দিয়ে তার পূজা হয়। শান্ডিল্য গােত্রের লােহাররা তার পূজারি।

বনপাহাড়ী সিমলাপাল থানার হাতিবাড়ির গ্রামদেবী বনপাহাড়ী। কালাপাহাড় ও বঘুৎ তার সঙ্গী। হাতি-ঘােড়া তাদের প্রতীক। জঙ্গলে তার থানা। তপশিলী মাঝি তার পূজারি। খিচুড়িভােগ ও মাংস দেওয়া হয় নৈবেদ্যে।

খুদ্যানাড়া ছাতনা গ্রামে আছে খুদ্যানাড়া। একটা পাথরের পাটায় বীরমূর্তি খােদিত, কুদ্যানাড়ার প্রতীক অশ্বারােহী প্রেতসওয়ার বা প্রেতশিলা। এমন বীরমূর্তি ছাতনার কামার কুলিতে গুম পাথরে অসংখ্য স্থানে আছে। গবেষকরা এগুলিকে বলেন—মুন্ডাদের সমাধিপ্রথার নিদর্শন। এখন ব্রাহ্মণ পূজারি কিন্তু কর্মকার প্রধান ব্রতী। সংস্কৃত্যায়নের ফলে ব্রাহ্মণের প্রবেশ ঘটেছে অনার্য লােকধর্মে।

এমনই গ্রামদেবতারা হল– আমতুশ্যা (পায়রাচালি গ্রাম, ইঁদপুর থানা), তেঁতুলিমিলা (মনিহারা-টোলা মােহনডাঙ্গা, ছাতনা), কয়রাবুড়ি (কুলমুড়া গ্রাম, বােকুড়া থানা)। এইসব দেবদেবীও হাতি-ঘােড়ার প্রতীকে বিদ্যমান। প্রায় সবাই আদিবাসীদের দ্বারা পূজিত। মদ, মাংস নৈবেদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। পশুবলী, লরালঝুটি মােরগ বলি হয়। যদিও আদিতে সব গ এমদেবতার পূজারি ছিল অনার্যরা কিন্তু বর্তমানে কোথাও কোথাও ব্রাহ্মণরা পূজারি। এটা অনার্য লােকজীবনে সংস্কৃত্যায়নের আগ্রাসন।

যে সমস্ত গ্রামদেবতা বা গ্রামদেবীর উল্লেখ করলাম প্রত্যেকের সাথে প্রতীক হিসাবে হাতি-ঘােড়া বর্তমান। আদিবাসীরা বা অনার্যরা এই সব আঞ্চলিক দেবদেভীর পূজা অসম্ভব যাদুবিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে শুরু করেছিল। পূজার উপকরণ হিসাবে ‘বড় ভােগ’ অর্থাৎ মদ, মাংস ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। পশুপাখি বলি দেওয়া হয়। এর সবগুলােই অষ্ট্রিক জনগােষ্টীর আচারের সাথে যুক্ত। কিন্তু একানে যে বিষয়টি মুখ্য তা হল— হাতি-ঘােড়াকে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার। জঙ্গলমহলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল হাতির বিচরণভূমি। কিন্তু এই পান্ডব বর্জিত রাজ্যের আদিবাসী সম্প্রদায় ঘােড়ার ব্যবহার করে থেকে জানল? শুশুনিয়া পাহাড়ের লক্ষ লক্ষ বছরের প্রাচীন ঘােড়ার জীবাশ্ম আবিস্কার, ডােকরাশিল্পীদের প্রেতসওয়ার প্রস্তুত কৌশল, আদিবাসীদের পাথর পটে বীরমূর্তি খােদাই বা প্রেতসওয়ার খােদাই, সাঁওতালী ‘বিনতী’ তে ‘সাদম’ এবং প্রাচীন জনপদ আদিবাসীদের গ্রামদেবতা। হিসাবে ঘােড়ার প্রতীক ইত্যাদির মধ্য থেকে কি এ সিদ্ধান্ত বাসা যায় পারি না যে আর্যরা আসার হাজার হাজার বছর আগেই ভূমিপুত্রদের সাথে ঘােড়ার পরিচয় ছিল? ঘােড়সওয়ারী বীরপক্ষকে বা প্রেতসওয়ারকে ঘােড়ার ব্যবহার ছাড়া আর কি বলা যায়?

লােকসাহিত্য-সংস্কৃতির নিদর্শন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করাই যথেষ্ট নয়। এর দরকার ঐতিহাসিক মুল্যায়নও। তার জন্য উপাদান সমূহ যেমন বস্তুগত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সহায়তা করবে, তেমনি লােকসাহিত্য সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত কথাগুলি পড়ে ফেলতে পারলে প্রাচীনতম ইতিহাসের সন্ধিক্ষনের দ্বার খুলে যেতে পারে।

যে সমস্ত কথা সমগ্র প্রবন্ধে উল্লেখ করলাম তার ঐতিহাসিক মূল্য তেমনই বিরাট এবং সম্ভাবনাময়। এরকম নজির সারা ভারতের প্রাচীন এনপদের সাথে সর্বত্র সম্পৃক্ত হয়ে আছে। তথাকথিত ঐতিহাসিকরা এসবের দিকে ফিরে তাকানাের ফুরসৎ পায়নি। তারা ইউরােপীয় পন্ডিতবর্গের মাতব্বরিতে মজে আছে দিনের পর দিন। এ কথা অস্বীকার করতে অসুবিধা নেই।আমাদের ইতিহাস শিক্ষা শুরু হয়েছিল বিদেশীদের চোখ দিয়ে। সেই সব ইউরােপীয় পন্ডিতবর্গ এখনও মানতে চায় না ব্রাহ্মীলিপি ভারতীয় কারণ তার পূর্ববর্তী কোনাে লিপি ভারতে পাওয়া যায়নি। সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার এখনও সম্ভব হয়নি। ফলত, ইউরােপীয় পন্ডিতরা মহেঞ্জদারােতে প্রাপ্ত সিলমােহরগুলিতে উৎকীর্ণ চিহুগুলিকে লিপি বলেই মানতে চায়নি। সিলমােহরগুলিতে খােদিত হয়েছিল একশিঙ্গ অশ্ব বা এক সিঙওয়ালা অশ্ব সাদৃশ প্রানী। সামাজিক,চ্চবর্গের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হত। এখানেও ঘােড়ার গল্প। ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র সাহিত্যের কাল্পনিক ভিত্তির উপর ইউরােপীয় সমাজবদলের ধারকবাহক পন্ডিতবর্গের অলীক ‘আর্য আগ্রাসন’ তত্ত্ব দ্রাবিড় ভাষা সমূহের উপর গ্লানিকর ভাবে চেপে বসেছে। বাংলা সহ অনেক অনার্য ভারতীয় ভাষা সংস্কৃত ভাষার অপভ্রষ্টকার ফলশ্রুতিতে হয়েছে, এ তত্ত্ব ভাঙার সপক্ষে অনেক প্রমান ইতিমধ্যে হাতে এসেছে। উদাহরণ। স্বরূপ নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ উল্লেখ করতে পারি—

- (১) আদিমকালের আন্তমহাদেশীয় জনস্থানান্তরের দ্বারা উত্তর-পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল পাবর্তীকালে সভ্য মানুষদের আন্তজাতিক মিলনকেন্দ্রে পরিগনিত হয়েছিল।

- (২) খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে ভূমধ্যসাগরীয় উত্তর-পূর্ব উপকূলের সিসিলিয়া থেকে পুরাতন প্যালেস্তাইন পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে হুরিয়ানদের মিতান্নি রাজ্য সভ্যজাতি সমূহের বানিজ্য ও সংস্কৃতিক যােগাযােগ গড়ে উঠেছিল। হরপ্পা-মহেঞ্জদারাের সাথেও হুরিয়ারদের বানিজ্যিক আদান-প্রদান ছিল। ফলে ঐ সব অঞ্চলে আককাডীয় ভাষায় অনেক ভারতীয় অনার্য শব্দের প্রবেশ ঘটেছিল। বানমুখী লিপিতে ভৃঙ্খ— হত্র সেগুলি লিখিতরুপ লাভ করেছিল। তুরস্কের রােগাজকয় অঞ্চল থেকে মর্মর লেখরুপে রক্ষিত সেই শব্দভান্ডারের সন্ধান মিলেছে এবং সেগুলির পাঠোদ্ধার হয়েছে। যেমন উনুন, বটি, শিকে, দজ্জাল, আঁধার, ছােকড়া, আক্রা, ছুরি, আল, নালা ইত্যাদি অজস্র শব্দ। উল্লেখযােগ্য বিষয় হল শব্দগুলি প্রায় অপরিবর্তিতরুপে বাংলার কৃষকদের মধ্যে বিশেষত পূর্ববঙ্গের কৃষকদের মধ্যে প্রচলিত আছে। এতে প্রমানিত হয় (ক) মহেঞ্জদারাে-হরপ্পার সুবর্নযুগে সেখানকার প্রাকৃতভাষীরা হুরিয়ানদের সাথে ব্যবসা চালাত (খ) পরবর্তীকালে স্থানাতর সভ্যতা গঠনের একস্তরে তারা বাংলার কৃষি সভ্যতা গড়েছিল। প্রাকৃতভাষা, তার শব্দ বানমুখীতে প্রথমে লেখ্যরূপে ব্যবহৃত হতাে এবং বাংলার কৃষকদের পূর্বপুরুষেরা আজ থেকে অন্তত চার হাজার বছর পূর্বে আতর্জাতিক ব্যাক্তি ছিলেন।

- (৩) মিশরের আমরানা লেখ্যমালায়ও এমন অনেক শব্দ মেলে। যা সম্ভব হয়েছিল নানুর, বিনপুর, মহিষাদল এবং মঙ্গলকোট-এর সাথে বানিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ফলে। আমরানা। লেখ্যমালার প্রাপ্ত কিছু শব্দের নমুনা— কুপি বা কুপাে, ধামা, পিথাগ, বান/বণ্যা, পিদিম/ শিয়াল, যাঁড়, বেহুলা, মােচা, ঘাস, আলসে, ডাকিনি ইত্যাদি।

তথাকথিত আর্যদের মুখ নিঃসৃতবানী বিশেষত প্রাকৃতভাষার এমন বিশাল শব্দভান্ডার আছে সেখানে সংস্কৃতে তৎসম বা তম্ভব-র পিছনে ছােটার দিন বােধ হয় শেষ। বরঞ্চ, সুমেরীয় ও হিব্রুভাষায়। বাংলা শব্দের ভান্ডার খোঁজা যেতে পারে। ভাসা সাহিত্যেও আর্য আগ্রাসনের এবং তার উৎকর্তার তত্ত্ব তাসের ঘর হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে বেলুচিস্তান, সিন্ধু, গুজরাট ও মহারাষ্ট্র অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মীলিপি এবং খরােষ্ঠীলিপি পাওয়া গেছে। কোনাে মিশ্ররূপ যাওয়া যায় নি অথচ বাংলায় বহুসংখ্যকব্রাহ্মী, খরােষ্টী এবং ব্রাহ্মীখরােষ্ঠী মিশ্ৰলিপি যাওয়া গেছে পান্ডুরাজের ঢিবি (বর্ধমান), বানগড় (দক্ষিন দিনাজপুর), মহাস্তানগড় (বগুড়া, বাংলাদেশ), ভাওয়াল (ঢাকা), সিলুয়া (নােয়াখালি), চন্দ্রকেতুগড় (উত্তর ২৪ পরগনা), হরিনারায়ণপুর (দঃ ২৪ পরগনা), তমলুক (পূর্ব মেদনীপুর) প্রভৃতি স্থানে। এগুলি খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে পঞ্চম শতাব্দীর কীর্তি বলে প্রমানিত। আর্যরা তখনও পূর্ব ভারতে আসেনি। ফলে আর্য ভাষা-সংস্কৃতির আধিপত্যবাদের তত্ত্ব প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। শ্রমজীবী মানুষের মহান কবি রামাই পন্ডিত বাংলা লিপিতে প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ ‘শূণ্যপূরাণ’ লিখে সগর্বে ঘােষণা করলেন—

“নমসব পড়াল পন্ডিত চারিজনা

পন্ডিতে দক্ষিনা দিল রজতকাঞ্চন।”

বিদেশি ঐতিহাসিকগণ এ দেশের ভাষা সংস্কৃতি বুঝতে পারেনি। তাদের ভাবনায় উত্তরসুরী দেশীয় ঐতিহাসকরা অধিকাংশ শ্রেনীস্বার্থের উপরে উঠতে পারেনি। কারণ আর্য স্বার্থ রক্ষাকারী ধর্মসাহিত্য রচিত হয়েছেল পরাজিত ভূমিপুত্রদের বা অসুরদের হেয় করার উদ্দেশ্য। নিয়ে। সিন্ধুসভ্যতার বা মিশরীয় সভ্যতার ঘােড়ার যােগসুত্র পাওয়া যায়নি বলে এসব পন্ডিতদের সিদ্ধান্তে উপােনীত হতে ও সময় লাগল না যে ভারতে ঘােড়ার আর্য আগমনের আগে ব্যবহার ছিল না। মধ্য এশিয়ার তৃণভূমি ছিল ঘােড়ার স্বাভাবিক বিচরণক্ষেত্র। ফলে আর্য যাযাবররা নাকি তাদের পােষ মানিয়ে অনার্য ভরতেকে ঘােড়ার ব্যবহার শেখাতে এসেছিল। একথা অবশ্য তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যেতে পারে, আর্যরা লুট করতে করতে কিছু ঘােড়া নিয়ে ভারতে আসতে পারে কিন্তু ভারতে ঘােড়া ছিলনা, একথা বলার অবকাশ কোথায়?

আর্য আগমনের সাথে যুক্ত তিনটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজলাম। বােধ হয় বলার সময় এসেছে— আর্যদের উন্নততর বৈদিকসভ্যতা, লােহার গলানাে ও ঘােড়ার ব্যবহার প্রচলন করার মত তিনটি বিষয়ই দাঁড়িয়ে আছে এক ধরনের কাল্পনিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের তাগিদের উপর। সাথে যুক্ত হয়ে আছে লুটেরা আর্যজাতির উত্তরসুরী মানুষগুলির সামাজিক সুযােগ-সুবিধা সংরক্ষিত রাখার প্রয়াস। এই তিনটি প্রশ্নে সমাধান এভাবে খুঁজলে এক ধাক্কায় তাসের ঘরের মতাে ভেঙে পড়বে আর্যদের শ্রেষ্ঠত্বের, শৌর্য-বীর্যের কাল্পনিক মিথ বা অতিকথন। মজার ব্যাপার হচ্ছে যুগযুগ ধরে ভারতের শ্রেষ্ঠ কাজগুলি করে চলেছে অনার্যরা আর তার সুবিধা ভােগ করছে আর্যরা। ‘রামায়ন’ রচনা করলেন দস্যু রত্নাকর, মহাভারত – পাটনী মৎস্যগন্ধা সত্যবতীর পুত্র ব্যসদেব। এঁরা দুজনেই অস্পৃশ্য। আর ভারতের সংকিবধানের জনক ডঃ বি. আর আম্বেদকর তাে ঘােষিত দলিত। বিজ্ঞানবলে পৃথিবী আজ নিত্য নতুন ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির। ঐতিহাসিক উপাদান সমূহের অপ্রতুলতা অনেকাংশে কমছে— ধারাবাহিক প্রত্নতাত্বিক খননকার্যে ও আদিম সমাজের জীবন-সংস্কৃতি আলােয় আসার জন্য। এখন শুধু প্রচলিত ইতিহাসের বিকল্পস্বরে বস্তুনিষ্ঠ কথা বলার সময়।

তথ্যসূত্রঃ

- (১) ভারতবর্ষের ইতিহাস— কোকা আন্তোন, গ্রিগােরি বােগার্দলেভিন, গ্রিগােরি কত্তোভস্কি। প্রগতি প্রকাশন, মস্কো।

- (২) অশ্বরােহী এক দেবতা এবং মৃতের পুনর্জীবন লাভ— অনিমেষ কান্তি পাল। সমীক্ষাপত্র লােকায়ত, প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা-২০০৪।

- (৩) দুর্গাপূজোর অন্তরালে – সমুদ্র বিশ্বাস। চেতনা লহর, যুগ্ম সংখ্যা, অক্টোবর ২০১২-মার্চ ২০১৩।

- (৪) ডােকরা গ্রাম – নিজে পুড়ে অন্যকে আলাে দেয় – সমীম কুমার বাড়ৈ, ২৬ ডিসেম্বর, বর্তমান।

- (৫) বাঁকুড়া জেলার লােকধর্ম ও লােকদেবতা – মিহির কুমার কামিল্যা, পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া জেলা সংখ্যা, ১৪০৯।

- (৬) বাংলাভাষা আমাদের গর্ব এবং আমাদে দায়। সুনীল কুমার রায়। ১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ কলম।

- (৭) ড. লীনি শ্রীনিবাসন —‘মিশর থেকে বাংলা শব্দ। প্ৰােরেনাটা, কলকাতা বইমেলা – ২০১৩।

‘নবজাগরণ’ অ্যান্ড্রোয়েড অ্যাপ্লিকেশনটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

![]()

‘নবজাগরণ’ এর টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

‘নবজাগরণ’ এর ফেসবুক পেজে লাইক করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা