আরাকান রাজসভার অন্যতম খ্যাতিমান কবি কোরেশী মাগন ঠাকুর (১৬০০-১৬৬০)। মাগন ঠাকুর ডাক নাম। ‘ঠাকুর’ আরাকানি রাজাদের সম্মানিত উপাধি। কবির বাবা আরাকানের রাজসভার উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন এবং তিনিও ঠাকুর উপাধি লাভ করেছিলেন। অনেকেরই ধারণা নিঃসন্তান মা-বাবা আল্লাহর কাছে মেগে বা প্রার্থনা করে তাকে পেয়েছিলেন। সে কারণে তার নামে ‘মাগন’ শব্দটি আছে। মাগন ঠাকুরের পূর্বপুরুষরা আরবের কোরেশ বংশােদ্ভূত ছিলেন। সে কারণে তিনি কোরেশী নামে খ্যাত। তার পূর্বপুরুষরা চট্টগ্রামের চক্রশালায় বাস করতেন। আরাকান রাজসভায় মাগন ঠাকুরের খুবই মর্যাদা ছিল। রাজা নরপতি গৌর বা নিপতি গিরির (১৬৩৮-১৬৪৫) মৃত্যুর পর রাজ পরিবারের অভিভাবক হিসেবেও তিনি কাজ করেছিলেন। তখন নিপতি গিরির ভাইপাে সাদু ম্যাংদা বা থদো ম্যাংদার সাথে রাজকন্যার বিয়ে এবং সাদু ম্যাংদাকে রাজপদে তিনি আসীন করেন। সাদু ম্যাংদা তাকে সেই স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রী করেন। এই রাজার (১৬৪৫-১৬৫২) মৃত্যুর পর তার ছেলে থিরি সার থুধম্মা বা শ্রী চন্দ্র সুধর্মার রাজত্বের (১৬৫২-১৬৮৪) কিছুকাল পর্যন্তও তিনি প্রধানমন্ত্রিত্বে আসীন ছিলেন। এ থেকেই মধ্যযুগে মুসলিম কবিদের অবস্থান বোঝা যায়।

মাগন ঠাকুর ‘চন্দ্রাবতী’৭৪ নামক কাব্যের রচয়িতা এবং কবি আলাওলের অন্যতম পৃষ্ঠপােষক হিসেবেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার অন্তর্গত ফতেনগর গ্রাম (বর্তমানে নওয়াজিশপুর) থেকে ‘চন্দ্রাবতী’ কাব্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন। স্থানীয় অধিবাসীরা এ মর্মে দাবী করেছেন যে, এ গ্রামে কোরেশী মাগন ঠাকুরের বংশধর রয়েছেন। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ১৯৩৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় সর্বপ্রথম ‘চন্দ্রাবতী’ কাব্য সম্পর্কে আলােচনা করেন। তারপর মুহম্মদ এনামুল হকের সহযােগিতায় তিনি এ বিষয়ে আরও গবেষণা করেন। কিন্তু সুকুমার সেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১খণ্ড) গ্রন্থে এ সম্পর্কে আলােচনাকালে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও মুহম্মদ এনামুল হকের সঙ্গে মতৈক্য প্রকাশ করতে পারেননি। পরবর্তীতে আহমদ শরীফের সম্পাদনায় আলােচনাসহ মূল ‘চন্দ্রাবতী’ কাব্য বাংলা একাডেমি কর্তৃক (ঢাকা, ১৩৭৪) প্রকাশিত হয়েছে।

মাগন ঠাকুর রােসাঙ্গে বসবাস করতেন এবং সেখানেই তিনি মারা যান। মাগন ঠাকুর বহু শাস্ত্রবিদ কবি ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেও তিনি ‘চন্দ্রাবতী’ কাব্য রচনা করেছিলেন, এটা কম কৃতিত্বের নয়। তিনি আরবি-ফারসি-বর্মি ও সংস্কৃত ভাষা জানতেন। কাব্য নাটক ও সঙ্গীতে তার বুৎপত্তি ছিল।

ভদ্রাবতী নগরের রাজপুত্র বীরভান মন্ত্রীপুত্র সুতের সহায়তায় কিভাবে সরন্দ্বীপ রাজকন্যা অপূর্বসুন্দরী চন্দ্রাবতীকে লাভ করেছিলেন তা-ই ‘চন্দ্রবতী’ কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। চন্দ্রাবতীর আখ্যানভাগ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কয়েকটি ঘটনা অতি সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন

১. বীরভান কর্তৃক সমুদ্র-নাগ দমন এবং নাগের ফণায় চড়ে পাতাল থেকে সমুদ্রতীরে আগমন।

২. বীরভান কর্তৃক পাত্রসুতাকে চিহ্নস্বরূপ অঙ্গুরী প্রদান, পাত্রসুতার অজ্ঞাতসারে তা সমুদ্রে পতন, মৎস্য কর্তৃক ভক্ষণ, পাত্রসুতার বিস্মৃতি অঙ্গুরীর পুনঃপ্রাপ্তিতে স্মৃতির উন্মেষ।

৩. বেঙ্গমা-বেঙ্গমী ও সর্পমণি প্রসঙ্গ।

৪. রাজকুমারের মালিনী গৃহে আশ্রয় লাভ।

৫. রাজা ও রাক্ষসের শর্ত—রাক্ষসের ভােগস্বরূপ মানুষ উপহার।

৬. মন্ত্রের প্রভাবে সুতের তােতাপাখিতে রূপান্তর।৭৫

কবি কোরেশী মাগন ঠাকুর তাঁর ‘চন্দ্রাবতী’ কাব্যে চরিত্রগুলােকে জীবন্ত ও মানবিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করে চিত্রিত করেছেন। কাব্যের অনেক জায়গায় কাব্যসৌন্দর্যমণ্ডিত আবেগ ব্যক্ত হয়েছে। যেমন-

“কেবা মােরে সরন্দ্বীপ নগর দেখা।

কেবা বিরহের জ্বালা আনল নিবাএ।।

কেবা মুএি সূর্য নিয়া চন্দ্রেতে মিলাইব।

কেবা মাের মিত্র মণি গলে গাঁথি দিব।।

বিরহ অনল জ্বালা কথেক তাপিমু।

বিরহ সাগর মধ্যে কথেক ভাসিমু৷৷”

তার কবিত্বের মাধুরী অন্যত্রও ছড়িয়ে রয়েছে। যেমন-

“বরিষার মেঘে যেন বরিষয়ে ধারা।

বসন তিতিল নিত্য নয়নের ঝারা।।

বসিয়া চাতক বৃক্ষে বলে পিউ পিউ।।

বাণ হানে তার স্বরে দেহা প্রাণ জীউ৷৷”

‘চন্দ্রাবতী’ কাব্যটি কেবল স্থূল রূপচিত্র নয়, রূপচিত্র ও ভাবচিত্রের মিশ্রণজাত। কল্পনার পরিচ্ছন্ন বিস্তারে আবেগের তীব্রতা অনুভব করা যায়। চৌতিশায় ভাব-সাধনার চেয়ে কলাসাধনার পরিমাণ বেশি। অনুপ্রাস-যমকাদি শব্দালংকারে চৌতিশার কলাচাতুর্য পরিলথিত হয়। শব্দের ধ্বনিমাধুর্য ও সুরলালিত্য এর মৌলিক আকর্ষণ। কোরেশী মাগন ঠাকুরের চৌতিশা রচনাতেও দুর্বলতা ও স্থূলতা দেখা যায়। বাহরাম খান এক্ষেত্রে সাফল্য দেখিয়েছেন। তিনি যুগপৎ শব্দসৌন্দর্য ও ভাবমহিমা প্রকাশ করতে পেরেছেন।

‘চন্দ্রাবতী’ কাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও মুহম্মদ এনামুল হক রচিত ‘আরাকান রাজসভায় বাঙ্গলা সাহিত্য’ গ্রন্থে (পৃ.৬৭-৬৮) মন্তব্য করা হয়েছে,

“চন্দ্রাবতী কাব্যখানি কবিত্বের অফুরন্ত ভাণ্ডার ও কাব্যকলার চরম নিদর্শন না হইলেও, তাহার স্থানে স্থানে মুক্তার ন্যায় কবিত্ব ছড়াইয়া রহিয়াছে।…বাস্তব ও অবাস্তবের মিলনে প্রকৃত ও অতিপ্রাকৃতের সামঞ্জস্যসাধনে এই কবি সিদ্ধহস্ত। এই দুই বস্তুর সমাবেশে সমগ্র কাব্যখানি পাঠককে টানিয়া মর্ত্যের ধূলিকণা হইতে বহু ঊর্ধ্বে রূপকথার রাজ্যে লইয়া যায়।”

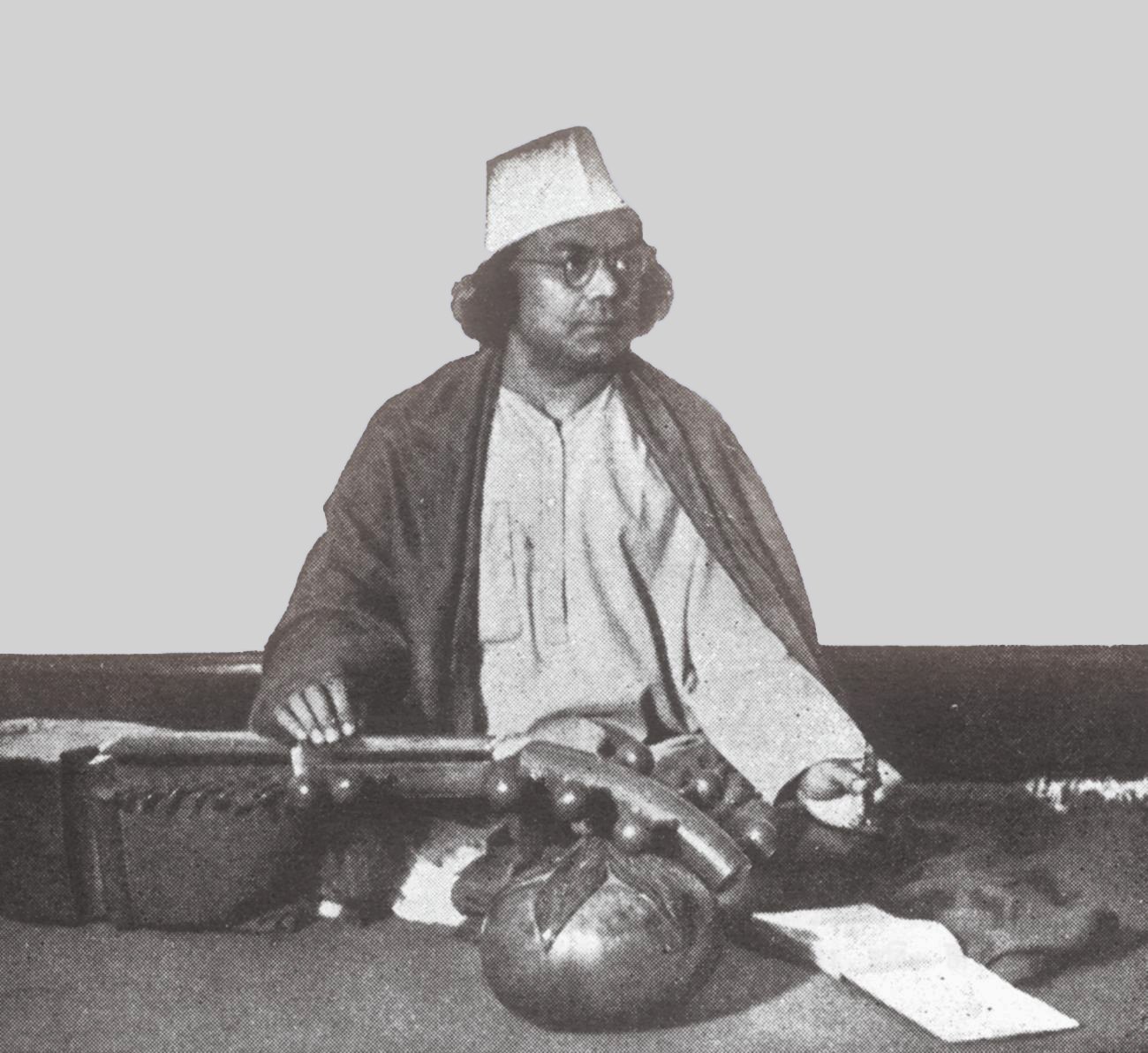

আরাকান রাজসভার অন্যতম কবি হিসেবে আবির্ভূত হলেও সতের শতকের সমগ্র বাঙালি কবির মধ্যে শীর্ষস্থানের অধিকারী সৈয়দ আলাওল (১৬০৭-১৬৮০)। এমনকি তৎকালীন কোনাে হিন্দু কবিও শ্রেষ্ঠত্বে তাঁর সমকক্ষ হতে পারেননি। পাণ্ডিত্য, বৈদগ্ধে ও শাস্ত্রীয় সংস্কার মুক্ত আধ্যাত্মিকতার রূপায়ণে সৈয়দ আলাওল মধ্যযুগের বাংলা কাব্যাকাশের মধ্যাহ্নসূর্য। প্রাঞ্জলতা ও প্রসাদগুণের অভিসিঞ্চনে সৈয়দ আলাওলের সৃষ্টি ক্লাসিক রীতির এক অপূর্ব সংযােজন। তার মৃত্যুর প্রায় একশ বছর পরে কবি মুহম্মদ মুকীম তাঁর ‘গুলে বকাওলী’ কাব্যে কবিকে এভাবে স্মরণ করেছিলেন-

“গৌড়বাসী রৈল আসি রােসাঙ্গের ঠাম।

কবিগুরু মহাকবি আলাওল নাম।

শিরােমণি আলাওল মরণে জিওন।

শেষ গুণী গুরু মানি প্রণামি চরণ।

মুহম্মদ মুকীম সৈয়দ আলাওলকে মহাকবি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, কবি আলাওল ‘মরণে জিওন’ অর্থাৎ মরেও বেঁচে আছেন। বস্তুত মধ্যযুগের কবিকুলের মধ্যে তিনি ‘শিরােমণি’। বাংলার সকল কবি গােষ্ঠীর মধ্যে তিনি উজ্জ্বল মণি। কবি মুকিমের ‘গুলে বকাওলী’র রচনাকাল ১৭৬০-৭০ খ্রিস্টাব্দে বিধায় একথা বলা চলে যে, মৃত্যুর শতাব্দীকাল পরেও আলাওল বঙ্গীয় এলাকায় কবি হিসেবে বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতানুসারে কবি সৈয়দ আলাওলের জন্ম আনুমানিক ১৫৯৭ সালে এবং তিনি ১৬৭৩ সালে আনুমানিক ৭৬ বছর বয়সে পরলােকগমন করেন। মুহম্মদ এনামুল হক কবির জীবৎকাল আনুমানিক ১৬০৭ থেকে ১৬৮০ সাল মনে করেছেন। আহমদ শরীফ আনুমানিক ১৬০৫ সাল আলাওলের জন্ম সাল ধরেছেন। তার মতে, আলাওল ১৬৭৩ সাল থেকে ১৬৮০-র মধ্যবর্তী সময়ে দেহত্যাগ করেন। সৈয়দ আলী আহসানের মতে, কবি আলাওলের জন্ম ১৫৯৭ সালে এবং মৃত্যু ১৬৭৩ সালে। কবির জন্মস্থান নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। কেউ বলেছেন ফরিদপুরের ফতেয়াবাদ, কেউ বলেছেন চট্টগ্রামের ফতেয়াবাদ, আবার কেউ বলেছেন চট্টগ্রামের হাটবাজারী থানার জোবরা গ্রাম।৭৬

ঘটনাময় জীবনের প্রথম ভাগেই, আলাওল একসময়ে পিতার সঙ্গে নৌযানে সফরের সময় হার্মাদ জলদস্যু (পর্তুগিজ)-দের দ্বারা আক্রান্ত হন। তাঁর পিতা তাতে মারা গেলে তিনি কোনােমতে শেষ পর্যন্ত আরাকানে উপনীত হন, সাদ উমাদারের (১৬৪৫১৬৫২) রাজদেহরী অারােহী দলে ভর্তি হন, সময়ান্তরে বিদ্যাবুদ্ধি ও কাব্যকলা-জ্ঞানের খ্যাতিতে প্রধানমন্ত্রী কোরেশী মাগন ঠাকুরের আশ্রয় লাভ করে কাব্য রচনায় আত্মনিয়ােগ করেন। পরবর্তী জীবনেও তিনি একে একে বহু সভাসদের অনুগ্রহেই কাব্যসাধনা করে গেছেন। আলাওলের কাব্যগুলি হল পদ্মাবতী (১৬৫১), সতীময়না (১৬৫৮), সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল (১৬৫৯-৬৯), সপ্তপয়কর (১৬৬০), তােহফা (১৬৬৪), সিকান্দরনামা (১৬৭৩), সঙ্গীতশাস্ত্র (রাগতালনামা) ও রাধাকৃষ্ণ রূপকে রচিত পদাবলী।

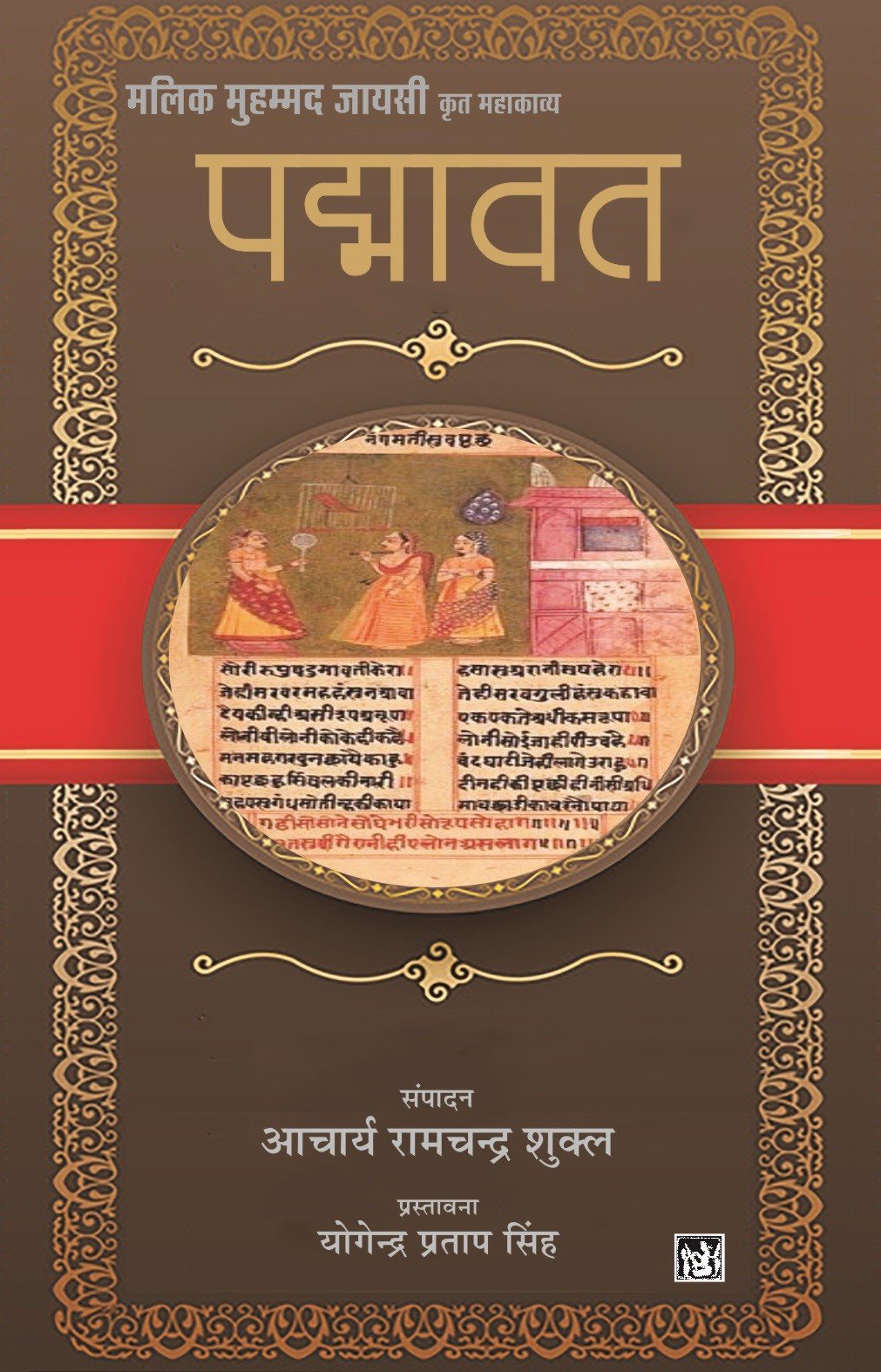

‘পদ্মাবতী’৭৭ কবি সৈয়দ আলাওলের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কাব্য। কাব্যটি প্রখ্যাত হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সীর ‘পদ্মাবত’ কাব্যের অনুবাদ। অযােধ্যার কবি জায়সী ১৫৪০ সালে ‘পদুমাবত’ কাব্য রচনা করেছিলেন। আলাওল ১৬৫১ সালে আরাকানরাজ সাদ উমাদরের আমলে (১৬৪৫-৫২) মাগন ঠাকুরের আদেশে ‘পদ্মাবতী’ কাব্য রচনা করেন। পদ্মাবতী হিন্দি পদুমাবতের স্বাধীন অনুবাদ। কাহিনি রূপায়ণ, চরিত্রচিত্রণ, প্রকাশভঙ্গি প্রয়ােগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে মধ্যযুগের প্রতিভাশালী কবিগণ যে কৃতিত্ব দেখিয়ে মৌলিকতার মত মর্যাদা লাভ করেছেন সেদিক থেকে আলাওলের স্থান সর্বোচ্চ। এ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন, “স্থানে স্থানে প্রকাশি নিজ মন উক্তি”। একটি আধ্যাত্মরসের কাব্যকে মানবরসের কাব্যে রূপান্তরিত করতে গিয়ে কবি আলাওল আনন্দ ও সৌদর্য উপভােগের দিকে বেশি দৃষ্টি দিয়েছিলেন।

পদ্মাবতী রচনায় সৈয়দ আলাওল জায়সীর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হলেও বর্ণনা পদ্ধতির বিশিষ্টতা এবং বিশেষ বিশেষ সংযােজনের মাধ্যমে মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। উভয়ের কাহিনিতে পার্থক্যও লক্ষ করা যায়। আলাওল কোথাও মূল ছেড়ে ভিন্ন পথে চলেছেন, কোথাও নতুন অধ্যায় সংযােজিত হয়েছে, বর্ণনার ধারাও পরিবর্তিত হয়েছে। মূলের ছন্দ ও অঙ্গিকারে পরিবর্তন করে আলাওল স্বকীয়তা ফুটিয়ে তুলেছেন। রূপবর্ণনায় কবি অনুবাদের পথরেখা অনুসরণ করলেও নিজস্ব ভাবকল্পনার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। তার অনুবাদ প্রায় সবটুকু ভাবানুবাদ, তাই পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের পরিচয় কাব্যের সর্বত্র পাওয়া যায়। আলাওল কবি, কিন্তু পণ্ডিত কবি। তাঁর কাব্যে পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের সংমিশ্রণ ঘটেছে। রত্নসেন সম্পর্কে কবি যে কথা লিখেছিলেন তা তাঁর নিজের পাণ্ডিত্য সম্পর্কেও সত্য বিবেচিত হতে পারে-

“শাস্ত্র ছন্দ পঞ্জিকা ব্যাকরণ অভিধান।

একে একে রত্নসেন করিল বাখান।।

সঙ্গীত পুরাণ বেদ তর্ক অলঙ্কার।

নানাবিধ কাব্যরস আগম বিচার।।

নিজে কাব্য যতেক করিল নানা ছন্দ।

শুনিয়া পণ্ডিতগণ পড়ি গেল ধন্দ।।

সবে বলে তান কণ্ঠে ভারতী নিবাস।

কিবা বররুচি ভবভূতি কালিদাস।।”

কবি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনায়। সেখানে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সহজেই লক্ষ করা যায়। এদিক থেকে তিনি মধ্যযুগের সকল কবির ঊর্ধ্বে স্থান পাওয়ার যােগ্য। রূপ বর্ণনার নিদর্শন-

প্রভাক্ষণ বর্ণ-আখি সুচারু নির্মল।

লাজে ভেল জলান্তরে পদ্ম নীলােৎপল।।

কাননে কুরঙ্গ জলে সফরী লুকিত।

খঞ্জন গঞ্জন নেত্র অঞ্জন রঞ্জিত।।

আঁখিত পুত্তলি শােভে রক্ত স্বেতান্তর।

তুলিতে কমল রসে নিচল ভ্রমর।।

কিঞ্চিৎ লুকিত মাত্র উথলে তরঙ্গ।

অপাঙ্গে ইঙ্গিতে হএ মুনিমন ভঙ্গ।।”৭৮

সৈয়দ আলাওলের প্রতিভার সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে তিনি মাতৃভাষা ছাড়াও ব্রজবুলি, সংস্কৃত, হিন্দী, ফারসি, আরবি প্রভৃতি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। আরাকানে বহুদিন অবস্থান করায় তিনি মঘী ভাষাও আয়ত্ত করেছিলেন। অমাত্য মাগন ঠাকুরকে আলাওল অত্যন্ত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। তাই মাগন ঠাকুরের মনােরঞ্জনের জন্য কবি আলাওল ‘বৈষ্ণব পদ’ পর্যন্ত রচনা করেছিলেন। তার কোনাে কোনাে বৈষ্ণবপদে ব্রজবুলির প্রভাব পরিলথিত হয়—

“তুয়া পদ হেরইতি, বাতুল যুবতী

কামিনী-মােহন কটাক্ষ হীন ভেল।

প্রেম মদে বিভােল, সতত বহয় লাের,

অবয়ব পরিহরি শুদ্ধিবুদ্ধি হরি গেল।।”

মূলত বৈষ্ণব পদাবলীর সার্থক উত্তরাধিকার বহনে বাংলা কবিতাকে গভীর থেকে গভীরতর মরমী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে বাংলা কবিতার বিবর্তনকে উজ্জ্বল করে তােলে আলাওলের ‘পদ্মাবতী’ আখ্যানটি।

সৈয়দ আলাওল ছিলেন সংগীত-বিশারদ ও ছন্দশাস্ত্রে জ্ঞানী। ‘পদ্মাবতী’ কাব্যে তিনি এ সবের সুষ্ঠু ব্যবহার করে স্বতঃপ্রণােদিত হয়ে ছন্দ ও সুর সৃষ্টি করেছেন। আবার তিনি অলংকার সৃষ্টিতেও কখনও কখনও স্বাধীনতা অবলম্বন করেছেন এবং প্রকৃতি ও জীবন থেকে উপমার উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। তিনি মূল কাব্যের অনুসরণ করলেও অনেক স্থলে নিজস্ব সংযােজন করেছেন। এই সংযােজিত অংশগুলােতেই আলাওলকে মৌলিক কবি হিসেবে দেখতে পাওয়া যায়। ‘পদ্মাবতী’ কাব্যের শুরুতে ‘রােসাঙ্গ বর্ণনা’, ‘সঙ্কীর্তি মাগনের বর্ণনা’, ‘আত্মপরিচয় এবং কাহিনী সংক্ষেপ’ অধ্যায়গুলাে আলাওলের নিজস্ব রচনা। আদি হিন্দী কাব্যের সঙ্গে এগুলাের কোনাে সম্পর্ক নেই। ‘পদ্মাবতী’র অধিকাংশ গানের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ মৌলিক। পরিচ্ছেদ শীর্ষে স্পষ্টভাবে রাগিণীর উল্লেখ রয়েছে, তার মধ্যে চন্দ্রাবলী, কেদার, ধানসী, তুরি বসন্ত, দক্ষিণান্ত শ্রীরাগ প্রভৃতি অন্যতম। আলাওলের সঙ্গীত আবেগে ভরপুর এবং ভাব বিহ্বল শিল্পীচিত্তের পরিচয় বহন করে। কাব্য-কাহিনির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এসব সঙ্গীত রচিত হয়েছে বলা চলে। জায়সীর কাব্য তাঁর শিষ্যরা পথে পথে গান গেয়ে প্রচার করতেন। কিন্তু আলাওলের ‘পদ্মাবতী’ কাব্যটির সর্বত্রই গীতিধর্ম বিদ্যমান তা নিঃসন্দেহে মন্তব্য করা যায়।

পর্যালােচনা করলে দেখা যায় যে, দীর্ঘ কাব্যের মাঝে রিলিফ দেওয়ার জন্য কবি সৈয়দ আলাওল গানের অবতারণা করেছেন। এসব গানের ভাষায় ব্রজবুলির প্রভাব বিদ্যমান। কাব্য-উপাখ্যানে রত্নসেন যােগীবেশে নায়িকা পদ্মাবতীর সন্ধানে দেশত্যাগ করলে স্ত্রী নাগমতীর বিচ্ছেদের বিলাপ আলাওল গানের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। মূল হিন্দী কাব্যে এই রীতি অনুপস্থিত। অথচ আলাওল যথাযথ সময় চিহ্নিত করে এক বিরহদগ্ধা নারীর বেদনাকে ব্রজবুলি ভাষায় এবং গানের সুরে সার্থকভাবে উপস্থাপিত করেছেন—

“হেন স্বামী ছাড়ি যায় যায়।

কি ফল জীবন সুখ তার।।

দিবসেত পুরি অন্ধকার।

শূন্য দেখুঁ সকল সংসার।।

যার প্রভু নিঠুর চরিত।

সর্ব সুখ হয় বিপরীত।।

জীবন লাগএ মাের ভিত।

সবে এক মৃত্যু দেখু হিত।।”

পতির বিচ্ছেদে নাগমতীর এ বেদনা বিবিরহিণীর বেদনা।

সৈয়দ আলাওল বাঙালি বিধায় ‘পদুমাবৎ’ অনুবাদের প্রতিটি বর্ণনায় বাঙালিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। আলাওল তার ‘সিংহল দ্বীপ বর্ণন খণ্ডে’ জায়সীকে হুবহু অনুসরণ করেননি। বিশেষ করে জায়সী সর্বভারতীয় এলাকায় যে সমস্ত সন্ন্যাসীর কথা উল্লেখ করেছেন, আলাওল তার সবগুলাে নাম রাখেননি। শুধু যে সন্ন্যাসীদেরকে বাংলাদেশেই পাওয়া যায়, সে-ই সন্ন্যাসীদের কথাই তিনি শুধু উল্লেখ করেছেন। এখানে বলা প্রাসঙ্গিক হবে যে, ১২০৪ সালে বাংলাদেশে মুসলিম আগমনের পূর্বে এখানে শুধু হিন্দু ও বৌদ্ধই ছিল। আলাওলের বর্ণনায় সে সন্ন্যাসীদের আভাস পাই-

“বহু নবরত্ন মঠ দেউল মণ্ডপ।

যুগী জাতি সন্ন্যাসী করে জপতপ।।”

সেই ১৬৫১ সালের বাংলায় সুন্দরী পদ্মিনী রমণীরা অলঙ্কারে সুশােভিত হয়ে হাটে পসার নিয়ে যেত। বাংলার সাধারণ লােকেরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তত উন্নত ছিল না বলে তাদের ঘরের মেয়েরাও বাজারে দ্রব্য বিক্রি করতে যেত। আজকালকার সৌখিন লােকদের মতাে কেহ রঙ্গ-তামাশা দেখতেও বাজারে যেত, কেহ ব্যবসায়ে লাভবান হয়ে ফিরে আসত, কেহ লােকসান দিয়ে ফিরত। কৃষক পরিবারের সাধারণ বাঙালি মেয়েরা বাজারে তাদের শাড়ির আঁচল গুটিয়ে নিয়ে সংযত অবস্থায় পরিচয় দিত—যার প্রমাণ আজ আমরা পল্লী প্রধান বাংলাদেশের বিভিন্ন পল্লী-রমণীর ঘােমটা দেওয়ার মধ্যে, সলজ্জতার মধ্যে প্রত্যক্ষ করি। ‘সিংহল দ্বীপ-বর্ণন’ খণ্ডে আলাওল বলেন-

“সুন্দরী পদ্মিনী সবে দেয়ন্ত প্রসার।

প্রতি অঙ্গে সুশােভিত নানা অলঙ্কার।।

কেহ রঙ্গ চাহে, কেহ করে বিকিকিনি।

কার হএ লভ্য প্রাপ্তি, কার হএ হানি।।

সতীত্ত্ব অঞ্চল বস্ত্রে করিছে গােপন।

খলের মানস অন্ধ তাহার কারণ।।”

মধ্যযুগের সেই ১৬৫০ সালের বাংলার সমস্ত পরিবারেই শুধু সামান্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রচলন ছিল। সাধারণ পরিবারের ছেলে মেয়েরাও মােল্লা-মৌলবিদের কাছে পড়তে যেত। তবে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি না হওয়ায় চিকিৎসা বিজ্ঞানেও আমরা ছিলাম অনগ্রসর। যার ফলে প্রফেশনাল ডাক্তারের প্রচলন ছিল না বললেই চলে। কারাে অসুখ করলে ওঝা-বৈদ্যদের সাহায্য নেওয়া হত, যা তৎকালীন বাংলার সর্বত্র চালু ছিল। ‘পদ্মাবতী’র ‘প্রেম-খণ্ডে আমরা পাই—

“ইষ্ট মিত্র নৃপকুল সব আইল শুনি।

ওঝা-বৈদ্য গারুড়ী আইল বহুগুণী।।”

শ্ৰীকৃষ্ণকীর্তনের বংশীখণ্ডে দেখি, রাধাকৃষের জন্য নিবেদিত প্রাণ আর ‘পদ্মাবতী’ কাব্যে দেখি, নাগমতি তার স্বামীর জন্য, স্বামীর আশু বিরহের বেদনায় আতঙ্কিত। বাঙালি রমণী চিরদিনই পাতিব্রত্যের পরিচয় দিয়ে আসছে। স্বামীর বিরহে নাগমতির করুণ বিলাপ পাঠক মনকে আলােড়িত করে। যদিও নারী হৃদয়ের কোমল অভিব্যঞ্জনা বাঙালির ঐতিহ্যের সাথে সম্পৃক্ত। নাগমতির আকুতি—

“তােমার বিচ্ছেদে মাের না রহিবে প্রাণ,

নিজ হস্তে মারি মােরে দেও মৃত্যু দান।।”

তখনকার বাংলাদেশে যেহেতু জমিদারি প্রথা চালু ছিল, সাধারণ লােকেরা তাদের জীবিকার্জনের জন্য মাঠে ঘাটে কাজ করে বেড়াত এবং জমিদার বাড়িতে জমিদারগণ তাদের আত্মীয়-কুটুম্ব নিয়ে বিকালে বসে থাকতেন। তৎকালীন বাংলার জমিদার বাড়ির এ চিত্র আমাদের ঐতিহ্যিক সামন্ত-সমাজের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আলাওল-ভাষ্য লক্ষযােগ্য—

“চতুর্দিকে বেষ্টিত কুটুম্ব-বন্ধুগণ।

তার মধ্যে স্থাপিছে রত্ন সিংহাসন।।”

বাঙালি কবি আলাওল তার অনুবাদকাব্য ‘পদ্মাবতী’তে বাঙালি মানস-চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে বাঙালিয়ানার রসে জারিত করে যে সমাজচিত্র আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন, তা আমাদেরই অতীত বিশ্বাস-সংস্কার এর সাথে সম্পৃক্ত যা আমাদের চিরচেনা, আমাদেরই পারিপার্বিকতার আবহে লালিত। আবহমানকালের বাঙালি ঋষি-সন্ন্যাসীর জপতপের কথা, ললনাদের সাজ-সজ্জা ও লাজ-লজ্জা, লােকচর্চার ভয় এবং বাঙালি স্বামীভক্ত সলজ্জ রমণীর মােহনীয় চিত্র আমরা পাই আলাওলের অনুবাদ কাব্যে।

সৈয়দ আলাওলের দ্বিতীয় কাব্য ‘সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল’। আরাকানরাজের প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরের উৎসাহে কবি ১৬৫৮ সালে এ কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। কাব্যটিতে পার্থিব নরনারীর রােমান্টিক প্রেমের কথা বর্ণিত হয়েছে। মানুষের সঙ্গে পরীরাজ কন্যার প্রেম, দেহ ও দেহাতীত, মর্ত ও অমর্ত্যের ভাববন্ধন বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কবির বৃদ্ধ বয়সের রচনা হলেও তাতে সরসতার অভাব ঘটেনি। অনেকটা নিজস্ব কল্পনাপ্রসূত বলে এতে স্বাধীনভাবে কল্পনা প্রকাশের অবকাশ ছিল। কাব্যটি অত্যধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। দৌলত কাজীর ‘সতীময়না’ কাব্যের অবশিষ্টাংশ আলাওলের তৃতীয় রচনা। দৌলত কাজীর এ অসমাপ্ত গ্রন্থটি আলাওল আরাকানরাজ শ্রীচন্দ্রসুধর্মার অমাত্য সােলেমানের উৎসাহে ১৬৫৯ সালে সমাপ্ত করেন। কাব্যের রতনকলিকা আনন্দবর্মার উপাখ্যান আলাওলের নিজের সংযােজন। আলাওল তার কাহিনি রূপায়ণে দৌলত কাজীর মত প্রাঞ্জলতা ও স্বাভাবিকতার যথেষ্ট পরিচয় দিতে পারেননি। সপ্তপয়কর’ কাব্যটি পারস্য কবি নিজামী গঞ্জভীর ‘হপ্তপয়কর’ নামক কাব্যের অনুবাদ। তবে তা আলাওলের অন্যান্য কাব্যের মতই ভাবানুবাদ। এ কাব্যে আরব ও আজমের অধিপতি নােমানের পুত্র বাহরামের রাজ্যলাভ এবং তার সাতটি কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। বাহরাম তার রাজ্যের পার্ববর্তী সাতটি রাজ্য জয় করে সেসব রাজ্যের সাত রাজকন্যাকে বিয়ে করেন। রাজকন্যারা প্রতি রাত্রে এক একটি গল্প বলে বাহরামকে শােনাতেন। এ ধরণের সাতটি গল্প নিয়েই ‘সপ্তপয়কর’। ফারসি কবি নিজামীর শ্রেষ্ঠ পঞ্চকাব্যরত্ন বা খামস্-এর অন্যতম কাব্য হিসেবে হপ্তপয়করের স্থান। এই অত্যুকৃষ্ট কাব্যটেিক আলাওল স্বাধীন অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা কাব্যে রূপান্তরিত করেন। এ কাব্যের গল্পগুলাে খুব সরল, তবে কাব্যমূল্য নিতান্তই নগণ্য।

আলাওলের ‘তােহফা’৭৯ কাব্য বিখ্যাত সুফী সাধক শেখ ইউসুফ গদা দেহলভীর ‘তােহফাতুন নেশায়েহ’ নামক ফারসি গ্রন্থের অনুবাদ। তােহফা গ্রন্থটি কাব্যাকারে রচিত হলেও ধর্মীয় নীতিকথাই এতে রূপ লাভ করেছে। ধর্মীয় তত্ত্বমূলক ও নৈতিক উপদেশাত্মক কাব্য তােহফা পঁয়তাল্লিশ অধ্যায়ে বিভক্ত এবং এর বিভিন্ন অধ্যায়ে মুসলমানদের ধর্ম আচার-আচরণ কর্তব্য ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। তৌহিদ, ইমান, এলম, শাস্ত্রব্যবস্থা, এবাদত, বিবাহ ইত্যাদি ধর্মীয় সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবনের পালনীয় কর্তব্য সম্পর্কে পয়ার ছন্দে রূপ দিয়ে আলাওল মুসলমানদের জন্য অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ হিসেবে এর মর্যাদা দিয়েছেন। ‘সিকান্দরনামা’৮০ কাব্যটি কবি নিজামীর ফারসি ‘সিকান্দরনামা’ গ্রন্থের অনুবাদ। আরাকানরাজ চন্দ্ৰসুধর্মার জনৈক অমাত্যের অভিপ্রায়ে গ্রন্থটি রচিত। কাব্যের মূল বিষয় সেকান্দার বা আলেকজান্ডারের দিগ্বিজয় কাহিনি। আলেকজান্ডারের পিতা ফিলিপ, শিক্ষাগুরু ও মন্ত্রী আরস্ততালিশ (আরিস্টটল), পারস্যরাজ দারা বা দরায়ুস প্রভৃতির কাহিনি সিকান্দরনামা কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ এবং কান্যকুজরাজ, চৈনিক ও রুশরাজের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ ইত্যাদি কাহিনি কাব্যাকারে রূপ লাভ করেছে। কাব্যটিতে যুদ্ধবিগ্রহের দীর্ঘ বর্ণনা আছে, এতে অনেক রূপকথাধর্মী অনৈতিহাসিক গল্পও বিদ্যমান। ‘সপ্তপয়কর’, ‘তােহফা’ ও ‘সিকান্দারনামা’—এই তিনটি কাব্যগ্রন্থ ফারসি থেকে অনুবাদ। এইসব অনুবাদ পাঠক সমাজকে স্বাভাবিকভাবে চমৎকৃত করে এবং আলাওল-প্রতিভার বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ হিসেবে গণ্য করে। একথা অনস্বীকার্য যে, তৎকালে আরবি, ফারসি ও সংস্কৃত এই তিনটি ভাষাই খুব সমৃদ্ধশালী হিসেবে পরিগণিত ছিল এবং আলাওল এসব ভাষায় পারদর্শিতা প্রমাণ করে জ্ঞান, বুদ্ধি, চৈতন্য এবং চিন্তার ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থান দখল করেছিলেন বললে অত্যুক্তি হয় না।

তবে ‘পদ্মাবতী’ এবং সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল’ কাব্য নির্বাচনে কবি আলাওলের কোনাে স্বাধীনতা ছিল না। আরাকান রাজসভায় অমাত্য বর্গের নির্দেশে কবি এসব রচনা করেছিলেন। সপ্তপয়কর’ কবির স্বাধীন নির্বাচন হলেও ‘সেকান্দারনামা’ অন্যের অনুরােধে তিনি রচনা করেছিলেন। এতদসত্ত্বেও তার প্রতিটি রচনায় প্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে। আলাওলের কাব্যগ্রন্থ পাঠকালে এগুলাে অনুবাদ বলে মনে করা মুস্কিল হয়ে পড়ে। কাব্য কাহিনির বর্ণনা ভঙ্গিতে ছন্দের ব্যবহার, শুদ্ধ ভাষার প্রয়ােগ, পণ্ডিত্যপূর্ণ তত্ত্বকথা এবং বিচিত্র রচনা সম্ভারে আলাওলের কাব্যগুলাে পরিপূর্ণ। এজন্য মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে যথার্থভাবেই কবি আলাওল এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে রয়েছে।

কবি আলাওলের প্রতিভাকে বিচার করতে হলে কবির ব্যক্তিগত জীবনের শিক্ষা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলােকসৃষ্ট তার মানসিকতার বিচার করা দরকার। একটি অভিজাত পরিবারের সন্তান হিসেবে প্রথম জীবনেই তিনি ভাষা, শাস্ত্র ও সঙ্গীত শিক্ষা। ছাড়াও অস্ত্রচালনায় পারদর্শী হয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি বিশিষ্ট জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিবর্গের মাঝে ছিলেন বলে তাঁর পক্ষে বহু ভাষা আয়ত্ত করা সম্ভব হয়েছিল। তাই অনেকের মতে, মধ্যযুগের কোনাে কবি ভাষাজ্ঞানের দিক দিয়ে আলাওলকে অতিক্রম করতে পারেননি।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও মুহম্মদ এনামুল হক রচিত ‘আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য’ গ্রন্থে বলা হয়েছে,

“মহাকবি আলাওল একজন অসাধারণ কবি ছিলেন। তাহার কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে নতুন প্রাণলাভ করিয়াছিল। …অনুবাদে তাহার কৃতিত্ব অসাধারণ। অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য রক্ষা করিয়া নিজের অসামান্য প্রতিভার সাহায্যে তাহাতে মৌলিকতার ছাপ দিতে তাহার ক্ষমতা অতুলনীয়। এইজন্য তাহার গ্রন্থগুলি অনুবাদের গণ্ডী ছাড়াইয়া নূতন সৃষ্টির সৌন্দর্যে মহীয়ান হইয়া উঠিয়াছে। তাহার অনুবাদের ভাষায় কোথাও আড়ষ্টতা নাই, কোথাও শ্রুতিকটুতা নাই, উহা পার্বত্য নিঝরিণীর মত স্বচ্ছন্দে সাবলীল গতিতে বহিয়া চলিয়াছে।”৮১

মানবীয় প্রণয় কাহিনি ও আধ্যাত্ম প্রেমসাধনা—এই দুই প্রেরণাকে সম্মিলিত করে আলাওল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একটি গৌরবময় আসন অলঙ্কৃত করেছেন।

আরাকান রাজসভাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার যে বিকাশ সাধিত হয়েছিল তার প্রভাবেই আবদুল করিম খােন্দকারের আবির্ভাব ঘটে। তিনি আরাকানের অধিবাসী ছিলেন এবং রােসাঙ্গের রাজধানী মুরুং শহরে বসে রােসাঙ্গরাজ প্রদত্ত ‘সাদিউকনামা’ উপাধিধারী রাজ-কোষাধ্যক্ষ আতিবর নামক এক ব্যক্তির আদেশে ১৬৯৮ সালে ‘দুল্লা মজলিস’ কাব্য রচনা করেন। কাব্যটি ফারসি গ্রন্থের ভাবানুবাদ ও ৩৩টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এতে হযরত মুহম্মদ (সঃ) ও অপর কয়েকজন নবী এবং হযরত মুহম্মদের (সঃ) পরবর্তীকালের কয়েকজন মহাত্মার কথা বর্ণিত হয়েছে। কবি রােজা, নামাজ ও বেহেশতের বিবরণও দান করেছেন এই গ্রন্থে। ‘হাজার মাসাইল’ ও ‘নূরনামা’৮২ নামে দুটি কাব্যও তিনি রচনা করেছিলেন। ‘হাজার মাসাইল’-এ ফিকাহ শাস্ত্রের সার সংকলন করা হয়েছে। কবি আবদুল করিম কাব্যটি রচনায় মূল ফারসি গ্রন্থকে আদর্শ করেছেন। ‘নূরনামা’ কাব্যে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সৃষ্ট বিশেষ নূর হতে কিভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মােহাম্মদ (সাঃ) সৃষ্ট হলেন, সে কথা কাব্যাকারে বাণীরূপ পেয়েছে। কবি আবদুল করিম তামিম ‘আনসারি’ নামে আরও একটি কাব্য রচনা করেছিলেন।

আরাকান রাজসভার কবিগণই বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের গতানুগতিকতা পরিহার করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুনত্ব দেখিয়েছেন। উন্নততর সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের যােগাযােগ স্থাপন করে এবং কাব্যের বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্য এনে আরাকানবাসী কবিগণ ১৬২২ থেকে ১৬৮৪ সাল পর্যন্ত সময়ে বাংলা সাহিত্যের যে অগ্রগতি সাধন করেছিলেন তা সে সময়ে বাংলা ভাষার আপন গৃহেও সম্ভব হয়নি। আরাকান রাজসভার অমাত্যগণের উৎসাহ বাংলা সাহিত্যের বিকাশে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছিল। এই কবিগণের আদর্শে পরবর্তীকালে বাংলা কাব্যের ধারা সম্প্রসারিত হয়েছে। কবিগণ তাদের কাব্যের উপাদান বাইরে থেকে সংগ্রহ করলেও সে সবের আবেদন সহজেই বাঙালি জনগণকে বিমুগ্ধ করেছে।

অন্যান্য কবি : সতের শতক

কলকাতা বিধবিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত মুসলমান কবির লেখা একটি পুঁথির সন্ধান পাওয়া গেছে। পুঁথির নাম ‘রাজকন্যা মধুমালা ও মদনকুমার’, রচয়িতা জবেদ আলি। পুঁথি রচনা করার জন্য যিনি কবিকে ফরমায়েস দান করেছিলেন তার পরিচয় প্রসঙ্গে জবেদ আলি লিখেছেন—

“যার ফরমায়েসে হৈল তার এই নাম।

খােন্দকার আব্বাছ আলি সিংরাগী ধাম।।

তিনি এক রােজ মােরে কহিল এরছাই।

মধুমালা সায়েব করিয়া দেহ ভাই।।”

এই পুঁথির বিবরণে দেখা যায় পুত্রহীন রাজা দণ্ডধর সাহা আল্লাহর কাছে সন্তান প্রার্থনা করেছেন ও সন্তান না পেলে ফকির হয়ে বনে চলে গিয়ে জীবন যাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তখন আল্লাহ খােয়াজ নামক পীরকে রাজার মনস্কামনা পূর্ণ করার আদেশ দিলেন। পীর রাজার দরবারে এসে রাজার হাত গণনা করে বললেন—

“কন্যা ধনু মিন বৃষ সিংহ ও মিথুন।

বিছা কুম্ভ রাশি আদি করিল গনন।।”

এই গণনার পর পীর জানিয়ে গেলেন যে, মদনকুমার নামক এক সন্তান হবে। সে দূর দেশে গিয়ে সাতটি বিবাহ করবে। এবং মদনকুমার পাখীর ভাষা বুঝতে সক্ষম হবে। রাজা পীরের নির্দেশ মতাে পুত্রকে গােপন রাখার জন্য যে গৃহ নির্মাণ করলেন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি জবেদ আলি যা লিখেছেন তার মধ্যে হিন্দু উপাখ্যানের বর্ণনা পাই, যথা—

“আহা মরি কি কহিব গাড়ার বাখান।

ইন্দ্র রাজা তাহা দেখে হারাইবে জ্ঞান।।

হিরালাল ইয়াকুত মাতিকুত জুড়ি।

মরি হায় শােভা পায় যেন ইন্দ্রপুরি৷৷”

এই পুঁথির মধ্যে ‘মধুমালার সাজ ও সিঙ্গার করিবার বয়ান’ অংশে কবি মধুমালা ও মদনকুমারের বিবাহ অনুষ্ঠানের পর যে সামাজিক অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়েছেন তার সঙ্গে হিন্দু বিবাহের অনুষ্ঠানের প্রায় হুবহু মিল দেখা যায়।

সৈয়দ মুহম্মদ আকবরের (১৬৫৭-১৭২০) জেবলমূলুক শামারুখ’ (১৬৭২) একটি রােমান্টিক প্রণয়ােপাখ্যান। মৃগয়া করতে গিয়ে শাহ সুলতানের পুত্র জেবলমুলুক গন্ধর্বকুমারী শামারুখের রূপে মােহিত হয়ে বিভিন্ন দুঃসাহসিক অভিযান শেষে শামারুখকে লাভ করে।৮৩ পুঁথিটির ‘বারমাসী’ অংশ বেশ কবিত্বময়। এই কবির ২২টি পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায়। তার মধ্যে চারটি আরবি লিপিতে লেখা।৮৪ মুহম্মদ আকবরের কাব্যটির সব পুঁথি কুমিল্লা জেলা থেকে সংগৃহীত। তাই কবিকে কুমিল্লা অঞ্চলের লােক বলে অনুমিত হয়। চট্টগ্রামের মঙ্গল চঁাদের ‘শাহজালাল মধুমালা’ (১৬৬৫) একটি প্রণয়ােপাখ্যান হলেও পাঁচালীর আদলে এতে কাব্যরসের প্রাধান্য লক্ষণীয়। কাব্যটিতে একটি উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে নানা ইসলামি তত্বকথা প্রচার করা হয়েছে। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার করুলডেঙা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন কমর আলী। তিনি সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ‘হাড়ি’ নামক নিম্নশ্রেণির হিন্দুরা তাঁর কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করত। কমর আলী দুইটি কাব্য রচনা করেন। ‘সরসালের নীতি’ (১৬৭৫) ও ‘ঋতুর বারমাস’। মুনিম মুনশী নামে এক পণ্ডিতের আদেশে ফারসি হতে কমর আলী ‘সরসালের নীতি’ রচনা করেন। এটা মুসলিম জীবনের আবশ্যকীয় উপদেশমূলক পুস্তক। ঋতুর বারমাস’ ক্ষুদ্র গ্রন্থে রাধা-কৃষ্ণ কাহিনিকে অবলম্বন করে যে কোনাে বিরহিণীর চিরন্তন বিরহ-বেদনার প্রকাশ প্রমূর্ত হয়েছে। এছাড়া কিছু বৈষ্ণব কবিতাও তার ভণিতায় পাওয়া যায়।

আবদুন নবী (১৬৮৪-এ জীবিত) নামের দু’জন কবির সাক্ষাৎ মিলে। একজনের রচিত ‘আমীর হামযা’ বা ‘হামযা বিজয়’ (১৬৮৪) এবং অপরজনের রচিত ধর্মীয় গ্রন্থ নসিয়তনামা ও কুরআনের কায়দা। ‘আমীর হামযা’ বিশাল আকৃতির কাব্য, আশিটি পর্বে বিভক্ত কাব্যটির অবলম্বন ছিল ফারসি কাব্য ‘দস্তান-ই-আমীর হামযা’। ‘আমীর হামযা’র বিরাট কলেবর কাশীরাম দাসের মহাভারতের সঙ্গেই শুধু তুলিত হতে পারে। ভাষা স্বচ্ছ ও সুন্দর। কাহিনি বর্ণনা ও বিরাটত্বের দিক হতে ধরলে কাশীরামের প্রতিভার সঙ্গে আবদুন নবীর তুলনা চলে। মহানবী হযরত মােহাম্মদের (সাঃ) বয়ােকনিষ্ঠ পিতৃব্য আমির হামযার অসাধারণ বীরত্বের কাহিনি (ওহদের যুদ্ধে) ‘আমীর হামযা’র মূল উপজীব্য হলেও সমকালীন সমাজ, পরিবেশ, ইসলাম প্রচার প্রভৃতিও কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। তবে আবদুন নবীর বিশেষত্ব এই যে, তিনিই প্রথম বাংলা সাহিত্যে আমির হামযার কাহিনি অবলম্বনে কাব্য রচনার ধারা প্রবর্তন করেন। কবি চট্টগ্রাম শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত সিলিমপুরের বাসিন্দা ছিলেন। ত্রিপুরার শেখ শেরবাজ চৌধুরী ‘ফরনামা’ বা ‘মল্লিকার হাজার সওয়াল’ লেখেন। কাব্যের কাহিনি রােমান্টিক ভাবনায় জারিত হলেও প্রগুলাে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও হেঁয়ালিতে পূর্ণ। এছাড়া এ কবির আরাে দু’টি কাব্য রয়েছে। একটি কাসেমের লড়াই’, অপরটি ‘ফাতিমার সুরতনামা’। ‘কাসেমের লড়াই’-এর মূল বিষয় কাসেম ও সখিনার বিবাহ প্রসঙ্গ এবং কারবালার মাঠে কাসেমের লড়াই ও তার শহীদ হওয়ার কাহিনি। ধর্মীয় তত্ত্ববাণীর প্রচারক হিসেবে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে শেরবাজের একটা আলাদা গুরুত্ব আছে। তার ভাষা বেশ কাব্যরস সমৃদ্ধ। যেমন-

“প্রভাবতী মৃগ আঁখি কমল মঞ্জরী।

এসকল সখী থাকে কুমারীকে ঘেরি।।”

শেখ জাহিদ সতের শতকের কবি।৮৫ তাঁর কাব্য ‘আদ্যপরিচয়’-এর রচনাকাল ১৬১৭। কাব্যটিতে অমৃতকুণ্ডের আদলে সৃষ্টিতত্ত্ব ও জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। ধর্ম-ঠাকুরপন্থীদের প্রভাব পড়েছে এ গ্রন্থে। এই কাব্য দুই পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত একজন মণীন্দ্রমােহন চৌধুরী ও অপরজন হলেন মুহম্মদ এনামুল হক।৮৬ ‘লালমতি-সয়ফুলমুলুক’ উপাখ্যানটি আবদুল হাকিম ছাড়া আরও দুইজন কবি রচনা করেছেন। একজনের নাম শরীফ শাহ ও অন্যজন গিয়াস খান (গিয়াস খানকে নিয়ে পরে সংক্ষিপ্ত আলােচনা করা হয়েছে)। এঁরা চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। শরীফ শাহ ‘নবীবংশ’ রচক সৈয়দ সুলতানের পৌত্র ছিলেন। শরীফ শাহকে আমরা সতের শতকের শেষার্ধে পাই। আবদুল হাকিমের উপাখ্যানের সঙ্গে শরীফ শাহের কাব্যের কাহিনিগত মিল রয়েছে আর পার্থক্য যা আছে তা রুচি ও শক্তিগত। আমানুল্লাহ নামের এক কবি ‘মােহাম্মদ হানিফার লড়াই’ রচনা করেন। একটি মাত্র খণ্ডিত পুঁথি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগ্রহ করতে পেরেছেন। পুঁথি দৃষ্টে তাকে সতের শতকের কবি বলে অনুমান করা হয়। তাঁর পিতার নাম মনােহর ও পীরের নাম মােহাম্মদ লাল শাহ। কবির ভাষা প্রাঞ্জল ও সুবিন্যস্ত। বর্ণনভঙ্গি সুন্দর ও উপমা-রূপকের ব্যবহার চমৎকার।

নিয়াজ ছিলেন ‘কিফায়াতুল মুসলেমিন’ রচয়িতা কবি আশরাফের পিতা। ইনি একজন কায়দানী কেতাবের রচয়িতা। শেখ পরাণ ও নিয়াজ দু’জনেই পুত্র-সূত্রেই বিখ্যাত। পরাণ-পুত্র শেখ মুত্তালিব ও নিয়াজ-পুত্র আশরাফ ভনিতায় পিতার নাম যােগ করেছেন। এটি সম্ভবত আরবীয় রীতির প্রভাব। নিয়াজের পুঁথির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি। জয়নুল আবেদিন সতের শতকের শেষার্ধের কবি। তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পরিচয় সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা যায় না। দাক্ষিণাত্যের বাদশাহ আবদুল্লাহ কুতুবের সভাকবি আমিন রচিত ‘আবু শাহামার কিসসা’ অনুসরণে জয়নুল আবেদিন ‘আবু সামার পুঁথি’ লেখেন। পুঁথির কাহিনির তাৎপর্য হচ্ছে, ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের (রাঃ) ন্যায় বিচারের দৃষ্টান্ত সর্বসাধারণের সামনে তুলে ধরা। কাব্যের ভাব অনাবশ্যক আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহারে কন্টকিত।

সপ্তদশ শতাব্দীতে মুসলমান কবিদের রচিত সাহিত্যকর্মকে কোনাে কোনাে পণ্ডিত ইসলামি সাহিত্য বলেছেন। কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যায় যে, মুসলিম সাধক গােষ্ঠীর মধ্য থেকে ইসলামি সাহিত্য বলে স্বতন্ত্র কোনাে সাহিত্য গড়ে ওঠেনি। বাংলার মাটি ছিল তাদের সবচেয়ে প্রিয়, বাংলা সাহিত্যও ছিল তেমনি তাদের একান্ত সাধনার ধন। তাই মুসলিম কৃষ্টি বা ইসলামি সংস্কৃতি বলে তারা স্বতন্ত্র কিছু ভাবেননি তখন তাদের যা কিছু ভাবনা, যা কিছু সাধনা তা ছিল একান্ত বাংলা তথা বাঙালি সংস্কৃতি নিয়ে। ভূদেব চৌধুরী তার ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা’য় বলেছেন,

“ভারতবর্ষীয় ভাষায় এই মুসলমান কবিরা প্রায় কোনাে অবস্থাতেই সাম্প্রদায়িক অথবা সংকীর্ণ সংস্কৃতির উপাসক ছিলেন না।”

সুকুমার সেনের মতে, স্বভাবতই এঁরা ছিলেন— “ফারসী সাহিত্যের মধুকর এবং ভারতীয় সাহিত্যের রস-সন্ধানী।” ফারসি সাহিত্যের সৌন্দর্য মাধুর্যের সঙ্গে ভারতীয় সাহিত্যের জীবন-রস উৎসকেও তারা অনুধাবন করেছিলেন। ফলে ফারসি সাহিত্যের মানবিক প্রেমানুরক্তির ধারার সঙ্গে কালে কালে এঁদের রচনায় যুক্ত হয়েছে ভারতীয় ঐতিহ্য-জ্ঞাপনের প্রতীতি—হিন্দু-মুসলমানের ভাব চেতনার মধ্যে রচিত হতে পেরেছে নতুন মিলন সূত্র। বাংলা ভাষায় মুসলমানী কাব্য ধারার পথিকৃৎ রােসাঙ্গের কবিকুলও আমাদের সাহিত্য ইতিহাসে এই ভাব-চেতনার অনুবর্তন করেছেন।

সাহিত্যচর্চা : আঠার শতক

সতের শতকের প্রণয় কাহিনির যে ধারা বাংলা কাব্যের অঙ্গনকে ভরিয়ে তুলেছিল, আঠার শতকে এসে সে ধারার স্বচ্ছন্দ গতি ব্যাহত হয়। যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজ্য বিস্তারের ডামাডােলে ক্ষত-বিক্ষত বাংলায় তখন সাহিত্য সংস্কৃতিতে ভাটা পড়ে। ইংরেজদের রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টা এবং মুসলিম ধর্মবেত্তা ও চিন্তাশীলদের অবদমনের প্রচেষ্টা, বিশেষ করে হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় মুসলিমদের মুক্তিযুদ্ধে যােগদান ইত্যাদি নানা কারণে সে সময় জীবনমুখী সাহিত্য সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশের অভাব ছিল। এ সময় একদিকে দোভাষী পুঁথি ও অপর দিকে হালকা চটুল কবিগান ও টপ্পা, আখড়াই, হাফ আখড়াই ইত্যাদির উদ্ভব ঘটে। এ পরিবেশে কোনাে কোনাে উত্তরসুরি কবি পূর্বসুরিদের ধারা প্রবাহ অগ্রসরমান রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতা তাঁদের সৃষ্টিতে সফল হয়ে ওঠেনি। সুতরাং অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। একালে যে কজন কবি কাব্য রচনায় সচেষ্ট হন তাদের মধ্যে নিম্নবর্ণিত কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যায়।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল কবি ছিলেন উত্তরবঙ্গের কাজী হায়াত মাহমুদ (১৬৮০-১৭৬০)। অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন তিনি। প্রাচীন ও মধ্যযুগে রঙ্গপুর জেলায় আবির্ভুত কবিদের মধ্যে তিনি ছিলেন অসামান্য পাণ্ডিত্যের অধিকারী। আলাওল ও দৌলত কাজী ব্যতীত আর কোনাে কবি অন্ত-মধ্যযুগে এত অধিক সংখ্যক উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ রচনা করেননি। মধ্যযুগে যে ক’জন মুসলমান কবি স্বাজাত্যবােধ এবং স্বীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে আরবিফারসি ভাষায় রচিত ধর্মীয় সাহিত্য অনুসরণে কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন কাজী হায়াত মাহমুদ তাঁদের মধ্যে উল্লেখযােগ্য। অলংকার প্রাচুর্যে অযথা ভারাক্রান্ত না করে সহজ-সরল অভিব্যক্তির মাধ্যমে পাঠক সাধারণের সম্মুখে বক্তব্য-বিষয়কে তুলে ধরার প্রয়াসী ছিলেন তিনি। বক্তব্যের সারল্যই তাঁর কবিকৃতির শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। যেমন-

“আর শুন নিবেদন।

কহি আমি বিবরণ

এই মতি রচিনু পয়ার।

ঝাড়বিশিলা গ্রাম চতুর্দিকে যার নাম।

পরগণে সুলুঙ্গা বাগদ্বার।।

সরকার ঘােড়াঘাট কি কহিব তার ঠাট

নানা রাজার ছিল যারে

সেই গ্রামে আমার ঘর আছে লােক বহুতর

ছাওয়াল পণ্ডিত বলি তারে।

বসতির নাহি সীমা দিবকি তার উপমা

আমরা জিনিয়া গ্রামখানি যথাতথা রসঙ্গ নাহি জানে প্রীতভঙ্গ

একোজন গুণে মহাগুণী।”

‘জঙ্গনামা’ কাব্যে বর্ণিত কবির এই আত্মপরিচয় হতে জানা যায়, রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার ঝাড়বিশিলা গ্রামে ১৬৮০ থেকে ১৭০০ খ্রিস্টাব্দের কোনাে এক সময়ের মধ্যে কবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন।৮৭ ঝাড়বিশিলা সেকালে ‘সুলুঙ্গাবাগদুয়ার’ পরগণার একটি সমৃদ্ধশালী ও উন্নত জনপদ ছিল। এই গ্রামে হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের মধ্যে বসবাস করতেন। অপরপথে ‘সুলুঙ্গা-বাগদুয়ার’ সরকার ঘােড়াঘাটের অধীন একটি উল্লেখযােগ্য পরগণা ছিল।

কবির পিতা শাহ কবীরউদ্দিন নিজেও একজন কবি ছিলেন। ঘােড়াঘাট সরকারের অধীনে তিনি দেওয়ানের কাজ করতেন। হায়াত মাহমুদের পিতামহ খেতাবউদ্দিন এবং পিতামহের পিতা ছিলেন দোয়া খান।৮৮ কবির পূর্বপুরুষ দোয়া খান (মতান্তরে দাউদ খান) আদি নিবাস পশ্চিমাঞ্চলের গাজীপুর জেলা থেকে সম্রাট আকবরের নিম্নতম কর্মচারী হিসেবে ‘বার ভূঁইয়া’ বিদ্রোহের সময় রায়পুরে আসেন এবং ঘােড়াঘাট ঝাড়বিশিলা গ্রামে স্থায়ী বাসিন্দারূপে বসবাস করতে থাকেন। সেকালে করতােয়া তীরবর্তী ঘােড়াঘাট ছিল শিক্ষাদীক্ষাও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র। উত্তরবঙ্গের মােগল শাসনকর্তা সেখানে বাস করতেন। ঝাড়বিশিলাও ছিল সমৃদ্ধশালী ও জনবহুল। গােলাম সাকলায়েনের মতে, কবি হায়াত মাহমুদ ঘােড়াঘাটে শিক্ষার্জন করেন। তিনি ঘােড়াঘাট ছাড়া অন্য কোথাও যাননি বলে শহর-বন্দরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারেননি। এই ব্যাপারে দ্বিমত পােষণ করে দিনাজপুরের মােহাম্মদ মেহরাব আলি বলেন যে, হায়াত মাহমুদ প্রথমে রঙ্গপুরের মহীগঞ্জে বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত করে তার অনুজ শেখ জামালসহ উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য দিল্লী গমন করেন।৮৯ মেহরাব আলি তার এই তথ্যের পিছনে কতখানি সত্য আছে সে সম্পর্কে কোনাে প্রমাণ দেননি।

কাজী হায়াত মাহমুদ বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তার ভাষ্যপ্রীতিও প্রশংসনীয়। মাতৃভাষা বাংলা ছাড়া আরবি ও ফারসি ভাষায় তিনি অসামান্য ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের ওপর তার এতদূর দখল ছিল যে, প্রধানত ফারসি সাহিত্য থেকে তিনি কাব্য কল্পনা গ্রহণ করেছিলেন এবং ফারসি সাহিত্য থেকে সুন্দর কাব্যানুবাদ করেছেন। বাগদুয়ার পরগণায় হায়াত মাহমুদের পূর্বপুরুষের একটি বিরাট তালুক ছিল। তাদের অবহেলায় সেই সম্পত্তিতকালিক সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। পরে কবি হায়াত মাহমুদ বাজেয়াপ্ত পৈত্রিক সম্পত্তি উদ্ধার করতে গিয়ে ব্যর্থ হন বটে কিন্তু পাঠ সমাপ্তির পর তিনি ঘােড়াঘাটের নায়েব ফৌজদারের অধীনে সুলুঙ্গা বাগদুয়ার পরগনায় কাজী পদে নিযুক্ত হন। সাংসারিক চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেয়ে কবিতা ও কাব্য রচনায় যত্নশীল হন কবি।

কাদেরিয়া তরিকার সাধক ছিলেন কবি কাজী হায়াত মাহমুদ। ব্যক্তিগত জীবনে পরম ধার্মিক ছিলেন বলে তার সবকটি কাব্যে নীতিবাদ এবং ধর্মীয় প্রেরণা প্রভূত প্রাধান্য লাভ করেছে। কবি হায়াত মাহমুদ রচিত কাব্যগুলাের মধ্যে এ পর্যন্ত চারটির সন্ধান পাওয়া গেছে। কাব্যগুলাের নাম জঙ্গনামা বা মহরম পর্ব, চিত্ত উত্থান বা সর্বভেদবাণী, হিতজ্ঞানবাণী ও আম্বিয়াবাণী। রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় (১-৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩৭) শ্যামাপদ বাগচী ‘জঙ্গনামা’ ও ‘মহরম পর্ব’ নামে দু’খানি স্বতন্ত্র পুথির উল্লেখ করেছেন। ‘মহরম পর্ব’ কাব্য রচনার তারিখ তিনি নির্দেশ করেছেন ১৭২৪ খ্রিস্টাব্দ (১১৩০)। প্রকৃতপথে কবি হায়াত মাহমুদ এই দুই নামে দু’খানি পৃথক পুঁথি রচনা করেছেন কিনা সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। কবি ‘জঙ্গনামা বা মহরমপর্ব’ কাব্যগ্রন্থটি নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর রাজত্বকালে রচনা করেন। ফারসি ভাষায় রচিত মুত্তাল হােসেন বা অনুরূপ কাব্য অনুসরণে রচিত হয়েছে ‘জঙ্গনামা’। এ সম্পর্কে কবির স্বীকারােক্তি এরূপ-

“হেয়াত মামুদ কহে নিবাস বাগদ্বার।

ফারসির কথা কৈল পুস্তকে প্রচার।।”

কারবালার সর্বজন পরিচিত বিষাদময় ও করুণ কাহিনি বিবৃত হয়েছে ‘জঙ্গনামা বা মহরমপর্ব’ কাব্যে। মাবিয়া-পুত্র এজিদের ষড়যন্ত্রে কারবালার মরুপ্রান্তরে মহানবী হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) দৌহিত্র ইমাম হােসেন, তার পরিবার পরিজন ও অনুগামীদের মর্মান্তিক মৃত্যু অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী। ‘জঙ্গনামা’ কাব্যটি মহাভারতের ন্যায় বিপুলায়তন ও ঘটনাবহুল। কাব্য রচনার কৈফিয়ৎদান প্রসঙ্গে কবি বলেছন-

“কিতাব কোরানে জানি

দেখিলে ইমামের বাণী

খুশি হয় পাপ পরিহরি।

রসুলের সফাত পাত্র

অস্তকালে ভিস্তে যায়,

যদি শুনে মনস্থির করি।।”

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘চিত্ত উত্থান বা সর্বভেদবাণী’ (১৭৫৮)। ‘হিতােপদেশে’র ফারসি অনুবাদ অবলম্বনে কবি এই কাব্যটি রচনা করেছেন। হায়াত মাহমুদের আগে অন্য কোনাে কবি ‘হিতােপদেশ’ অবলম্বনে বাংলা ভাষায় কাব্যগ্রন্থ রচনা করেননি। এই কাব্যের রচনাকাল ১৭৩২ খ্রিস্টাব্দ। মূল ‘হিতােপদেশ’ গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। উল্লেখ্য কাব্যটি নীতিকথার খনিস্বরূপ। চিত্ত উত্থান বা ‘সর্বভেদবাণী’ পুঁথি রচনায় কবি যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করেছিলেন। ফারসি কাব্যের এই অনুবাদ অত্যন্ত সরল ও স্বচ্ছন্দ।

তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘হিতজ্ঞানবাণী’। ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে নবাব আলীবর্দী খাঁর রাজত্বকালে কবি এই কাব্য রচনা করেছিলেন। মুসলমান সমাজের ক্রমাবনতি ও নীতিজ্ঞানহীনতা কবি-চিত্তকে ব্যথিত করেছিল। কবি হায়াত মাহমুদ বলেছেন-

“না বুঝে দিলের কথা

সেমত হুকুম যথা

কিতাব কোরান নাহি চিনে।”

‘হিতজ্ঞানবাণী’ কাব্য রচনার মাধ্যমে নীতিশিক্ষা প্রচারই ছিল কবির মনােগত উদ্দেশ্য। কাব্যে ইসলাম ধর্মের বিধিনিষেধ, আধ্যাত্মিক সাধনা এবং সংক্ষিপ্ত পরিসরে কয়েকজন নবীর পুণ্যময় জীবনের উল্লেখ্য কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে। ‘হিতজ্ঞানবাণী’ কাব্যটি মূলত অনুবাদ হলেও বিভিন্ন আরবি ও ফারসি গ্রন্থের ভাবানুসরণে রচিত। কবি রচিত কাব্যের মধ্যে এটি আকারে সবচেয়ে ছােট।

সর্বশেষ কাব্য ‘আম্বিয়াবাণী’। সুকুমার সেনের মতে, এই কাব্যগ্রন্থের রচনাকাল ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ। কবির নিজের কথায়-

“সন এগার শ’ আর চৌষট্টি বছরে

রচিনু আম্বিয়াবাণী এত সন অন্তরে।”

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কর্তৃক প্রথম মানব হযরত আদম (আঃ) ও প্রথম মানবী হাওয়ার সৃষ্টি, তাঁদের বিয়ে, হাওয়ার নিষিদ্ধ জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ এবং এ কাজের জন্যে বেহেশত থেকে আদম-হাওয়ার বিতাড়ন, তাঁদের মর্ত্য জীবনযাপন, হযরত ইব্রাহিমের (আঃ) জন্মবৃত্তান্ত থেকে মহানবী হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) মদিনা গমনের বিবরণ ‘আম্বিয়াবাণী’ কাব্যগ্রন্থে মনােরম ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। কাব্য রচনার উদ্দেশ্য বিবৃত করে কবি বলেন-

“অন্যের কাহিনী সুন্দরপুথি আম্বিয়াবাণী

পদবন্ধে করি আমি কিতাবে যেবা জানি

অন্যে অন্যে লােকে কহিছে বিস্তর

সুললিত নহে স্বর নহে সমস্বর।”

ঝাড়বিশিলায় নিজের বাড়িতে কবি হায়াত মাহমুদ এই কাব্য রচনা করেছেন। ‘আম্বিয়াবাণী’র ন্যায় বৃহদায়তনের কাব্য বাংলা সাহিত্যে খুব কমই রচিত হয়েছে। শুধু আকারে আয়তনে নয়, কাব্যগুণের জন্যও এই গ্রন্থটি উল্লেখযােগ্য। ‘আম্বিয়াবাণী’ কাব্যে মহাকাব্যের ব্যাপকতা ও গভীরতা বিদ্যমান। এটি মঙ্গলকাব্যের ছাঁদে গড়া। কাব্যের শেষ ভণিতা করুণ-

“হেয়াত মামুদ ভণে আম্বিয়ার বাণী

আমি না রহিব পুথি রহিব নিসানী।”

‘আম্বিয়াবাণী’ কাব্য রচনার পর সম্ভবত খুব বেশিদিন কবি জীবিত ছিলেন না।।

কাজী হায়াত মাহমুদের পরবর্তীকালেও ‘জঙ্গনামা’ কাব্য রচনা অব্যাহত ছিল। শুধু অষ্টাদশ শতকেই নয়, উনবিংশ শতকেও ‘জঙ্গনামা’ কাব্য রচিত হয়েছে। এই কাব্যের উল্লেখযােগ্য রচয়িতা শেখ দোস্ত মােহাম্মদ। তিনি রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার বাগদুয়ার (মতান্তরে রসুলপুর) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কবি সঠিক কোনাে সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা জানা যায়নি। গবেষকের অনুমান সম্ভবত কবি অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কবির বংশপরিচয় ও শিক্ষাগত যােগ্যতা সম্পর্কে কোনও কিছুই জানা যায়নি। তার সম্বন্ধে স্থানীয় বয়ােবৃদ্ধ লােকজনের মুখে যতটুকু শােনা গেছে তা থেকে জানা যায়, তিনি একজন দরবেশ প্রকৃতির সাধু চরিত্রের ব্যক্তি ছিলেন। আধ্যাত্ম সাধনায় তিনি যথেষ্ট উন্নতি অর্জন করেছিলেন। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে কবি শেখ দোস্ত মােহাম্মদের ‘জঙ্গনামা’ পুথিটি চালিতাদহের ম্যারেজ রেজিস্ট্রার জনাব মীর সাকাত আলীর কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। কারবালার বিয়ােগান্ত ঘটনা সংবলিত ‘জঙ্গনামা’ কাব্য যে রংপুরের জনসাধারণের কাছে কিরূপ আকর্ষণীয় ছিল এটি তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

চট্টগ্রামের হাটবাজারী থানার অন্তর্গত চারিয়া গ্রামের কবি মুহম্মদ উজির আলী নিজ বংশের গৌরব ঘােষণার জন্য ‘নসলে উসমান’ (উসমান বংশ, ১৭১৩-১৯) নামক এক বিরাট কাব্য প্রণয়ন করেন। কাব্যে ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমানের (রা.) বংশ পরম্পরার কাল্পনিক বিবরণ বিধৃত হয়েছে। কবি হযরত উসমানের (রা.) বংশধর ছিলেন বলে দাবি। করেন। কবির বড়ভাই নজির আলির আদেশক্রমে কাব্যটি রচিত হয়। কাব্য সুষমার অভাবে ‘নসলে উসমান’ নাম-তালিকায় পর্যবসিত হয়েছে। উজির আলী ‘সায়াতকুমার’ নামে আরাে একটি কাব্য রচনা করেন, এটি কাহিনি-কাব্য।

দোভাষী পুঁথি সাহিত্য

মুঘল আমলের শেষ এবং ব্রিটিশ যুগের শুরু—এই যুগ সন্ধিক্ষণে আরবি-ফারসি-তুর্কি-উর্দু-হিন্দি ভাষার সমন্বয়ে রচিত কাব্য শাখাকে অনেকে ‘মিশ্ররীতির কাব্য’ বলেন। মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে ফারসি ভাষার প্রচলন হয়। ধর্মীয় কারণে আরবি-ফারসি আমাদের বাংলা ভাষা-সাহিত্যের শূন্যস্থান পূরণের ভার গ্রহণ করে। এরপর সৈন্য শিবিরে সর্বভারতীয় হিন্দিবাংলা ও প্রাদেশিক ভাষা মিশ্রিত যে ভাষার সৃষ্টি হয়, সে ভাষায়ই সাধারণের সুখবােধ্য বর্ণনায় ইসলামি ইতিহাস-ঐতিহ্য সমৃদ্ধ বিষয়বস্তু নিয়ে এক ধরনের সাহিত্য রচিত হয়। এগুলিই দোভাষী পুঁথি।৯০ এগুলির ভাষা ও বিষয়বস্তু মুসলিম জীবন থেকে নেওয়া। হিন্দু শিথিত ও অশিক্ষা ত সমাজে এর প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। দোভাষী পুঁথির উদ্ভব, পরিচর্যা ও বিকাশ ক্ষেত্র কলকাতা, হাওড়া ও হুগলির বন্দর এলাকায়। এরপর ঢাকা পর্যন্ত এর বিস্তৃতি ঘটে। এ মিশ্রিত ভাষায় ইতিহাস ঐতিহ্য নিয়ে যেমন গ্রন্থ লেখা হয়েছে, তেমনি ধর্মীয় তত্ত্ব ও ব্যবহারিক জীবনে প্রযােজ্য বিষয়বস্তুও এ ভাষায় রচিত হয়েছে। শাহ গরীবুল্লাহ ও সৈয়দ হামযা প্রমুখ শ্রেষ্ঠ কবিসহ ৪৮ জন ছিলেন এ ধারার।

দোভাষী পুঁথিতে রােমান্টিক প্রণয়ােপাখ্যানমূলক যেসব পুঁথিগুলি রয়েছে সেগুলি হল—ইউসুফ জোলেখা, সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল, মধুমালতী, চন্দ্রাবতী, চন্দ্রভানু, মৃগাবতী-যামিনীভান, লায়লী-মজনু, গুলে-বকাউলি, চাহার দরবেশ, হাতেমতাই ইত্যাদি। যুদ্ধ বিষয়ক পুঁথিগুলি হল—আমির হামযা, সােনাভান, জৈগুনের পুঁথি, জঙ্গনামা, মঙুল হােসেন, হানিফার লড়াই ইত্যাদি। আর দোভাষী পুঁথিতে অন্য আর এক শ্রেণির কাব্য আছে যাতে পীর গােরাচঁাদ, ইসমাইল গাজী, বড় খাঁ গাজী ইত্যাদি ইতিহাস খ্যাত ব্যক্তিদের ইসলাম প্রচারের কাহিনি বিবৃত হয়েছে। কিছু পুঁথিতে রয়েছে সত্যপীরের কাহিনি। এছাড়া ইসলামি বিধিব্যবস্থার উপর রচিত কয়েকটি পুঁথি রয়েছে, সেগুলি হল—হেদায়াতুল ইসলাম, কেয়ামতনামা, বিসমিল্লাহর বয়ান, সেরাতুল মােমেনিন, তরিকতে হক্কানি, হাজার মাসাইল ইত্যাদি।

দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের বিশিষ্ট কবি এবং পুঁথি সাহিত্যের পথপ্রদর্শক শাহ গরীবুল্লাহ (১৬৭০-১৭৭০) ছিলেন ভুরশুট-মান্দারনের বাসিন্দা। ভুরশুট-মান্দারন বর্তমান হুগলি-হাওড়া জেলার সঙ্গমস্থল। তখন ওটা একটা পরগণা বলে পরিচিত ছিল। তখনকার যুগে ভুরশুট-মান্দারন মুসলমান কবিদের সূতিকাগারে পরিণত হয়েছিল। কবি গরীবুল্লাহর আসল নিবাস ছিল ভুরশুট-মান্দারনের বালিয়া পরগণার হাফেজপুর গ্রাম।৯১

আঠার শতকের বিখ্যাত কবি ভারতচন্দ্র রায়গুনাকর (১৭১২-৬০) ছিলেন শাহ গরীবুল্লাহর উত্তরসূরি ও পশ্চিমবঙ্গের ভুরশুট-মান্দারনের বাসিন্দা। একালের সুধী সমাজে ভারতচন্দ্র যেমন সুপরিচিত, গরীবুল্লাহ তেমন নন। তবে কিছুদিন পূর্বেও গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে গরীবুল্লাহ নিত্য পঠিত হত। তাঁর অনুসারী ও গুণগ্রাহী কবির সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না। উনিশ শতকের জনৈক কবি ‘তাকে হেয় ভাষা বাঙ্গালার’ গ্রন্থাকার বলে সম্বােধন করলেও তাকে তিনি নামী ‘গরীবুল্লাহ’ বলেও অভিহিত করেছেন। এ থেকে গরীবুল্লাহর জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। আর ‘হেয় ভাষা’ বলতে যে সমকালীন বাংলার ‘চলিত’ (ফারসি ‘ছলিছ’) ভাষাকে লক্ষ করা হয়েছে, একথা আজ আর নতুন করে বলার অপো রাখে না। ভারতচন্দ্রের কনিষ্ঠ সমসাময়িক ইংরেজ মনীষী এন বি হ্যালহেডের ‘বাংলা ভাষার ব্যাকরণ’ (১৭৭৮) থেকেই তা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। হ্যালহেড লিখেছেন,

“সমকালে ওই লােককে বিশুদ্ধ বাংলাভাষী বলা হত, যার ভাষার সঙ্গে বেশি আরবি-ফারসি শব্দের আমেজ দেওয়া থাকত।”

হ্যালহেডের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের সাক্ষাত হয়েছিল কিনা জানা যায় না, তবে তার ব্যাকরণ রচনার মূল উপকরণের মধ্যে ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ পুঁথি ছিল, এটা তার ব্যাকরণ থেকেই প্রমাণিত হয়।

সমকালীন বাংলা ভাষার নমুনা হিসেবে হ্যালহেড কবি কৃত্তিবাস ও কালিদাসের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। ভারতচন্দ্রের ভাষা যদি সমকালীন বাংলা ভাষার আদর্শ হয়, তাহলে গরীবুল্লাহর ভাষা ‘হেয় হয় কি করে? আর ভারতচন্দ্র নিজেই তার ব্যবহৃত আরবি-ফারসি মিশাল বা যাবনী মিশাল’ নিয়ে বাংলা ভাষার পক্ষে নিজেই জবাব দিয়েছেন—

“না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল

অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।।”

প্রকৃতপক্ষে এই যাবনী ‘মিশাল’ ভাষার প্রবর্তক ছিলেন গরীবুল্লাহই।

গরীবুল্লাহর ভাষারীতি যে তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই লুপ্ত হয়নি, তার প্রমাণ বাংলার বিশাল ‘পুঁথি সাহিত্য’, যার ধারা আজও প্রবাহমান। শুধু ভারতচন্দ্র নয়, আধুনিক বাংলা কাব্যের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, ফররুখ আহমদ প্রমুখকেও তার উত্তরসূরি হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। আসলে যে দেশে প্রায় ৫০০/৬০০ বছর ধরে আরবি-ফারসি ভাষা শুধু ধর্মীয় নয়, রাষ্ট্রভাষা ও সরকারি ভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকে, সে দেশের জনভাষায় তা যে সহজেই সংক্রামিত হবে, সেটা তাে স্বাভাবিকই। তাই মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের অনুপ্রবেশ ও সাহিত্যে তার সুষ্ঠু ব্যবহারে শাহ গরীবুল্লাহর মত কবি বিশেষ কৃতিত্ব না দেখিয়ে পারেননি। পূর্বে বিজয়গুপ্ত (মনসামঙ্গল-১৪৯৪), মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (চণ্ডীমঙ্গল-১৫৪৪), সৈয়দ আলাওল (পদ্মাবতী-১৬৫৯), কৃষ্ণ রামদাস (রায়মঙ্গল-১৬৮৬) প্রমুখেরাও তাঁদের রচনায় বেশ দক্ষতার সঙ্গেই আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার করেছেন। সে কারণে একথা বলা সঙ্গত যে, গরীবুল্লাহ বা ভারতচন্দ্রের কাব্যভাষা প্রাচীন বাংলা ভাষারই স্বাভাবিক বিবর্তিত রূপ। তবে একথা সত্যি যে, গরীবুল্লাহ ছাড়া আর কেউই এই ভাষাকে কাব্যের পূর্ণাঙ্গ বাহন হিসেবে ব্যবহার করতে এগিয়ে আসেননি। পরবর্তীতে ভারতচন্দ্র প্রমুখ দু-একজন হিন্দু কবি গরীবুল্লাহকে অনুসরণ করলেও তার বেশিরভাগ অনুসারীরাই ছিলেন মুসলিম। এ কারণে বােধহয় গরীবুল্লাহর রচনা-রীতির নাম প্রথমের দিকে ‘দোভাষী পুঁথি’, পরে ‘মুসলমানী বাংলা’ নামে অভিহিত হয়েছিল। কিন্তু আমাদের পণ্ডিত সমাজ কেন এমন নাম দিতে চাইলেন? চতুর্দশ শতক হতে স্বাভাবিক নিয়মে বিবর্তিত হয়ে গরীবুল্লাহ প্রমুখের হাতে এসে যে ভাষা সাহিত্যিক রূপ পেল, তাকে কি দোভাষী কিংবা মিত্রবাংলা বলা সঙ্গত? ‘চলিত বাংলাই’ এর নাম হওয়া উচিত।

উনিশ শতকের পূর্বে ‘মুসলমানী বাংলার’ ব্যবহার ছিল না। ইউরােপীয় পণ্ডিতদের কল্যাণেই যে এমনটা হয়েছে তা বলাই যায়। যাইহােক, গরীবুল্লাহ বাংলা সাহিত্যের নব রূপায়ণকল্পে প্রচলিত বাংলা ভাষার ঐতিহ্যকে মান্যতা দিয়েই মূলত সেই ভাষার রচনা-রীতির আদলেই কথ্যভাষার নব্যরীতির জন্ম দিলেন। এ সত্বেও সাহিত্যের ইতিহাসে গরীবুল্লাহর সাহিত্য-সাধনার বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কিন্তু তিনি যে আঠার শতকের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের মত কবিকেও আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন, এটাই তাে কম কৃতিত্বের নয়। তাঁর সাধনার মর্মকথাই ছিল—যাতে সহজেতে বােঝে লােকে বাঙ্গালায়।

শাহ গরীবুল্লাহ রচিত পাঁচটি পুঁথি পাওয়া যায়—‘জঙ্গনামা’ (প্রথমাংশ), ‘সােনাভান’, ‘আমীর হামযা’ (প্রথমাংশ), ইউসুফ জোলেখা’, ‘সত্যপীরের পুঁথি’ এবং মদন কামদেব পালা। লােক-মনােরঞ্জন ছিল তাঁর কাব্য সৃষ্টির আশু লক্ষ। তাই গরীবুল্লাহ জনপ্রিয় হয়েছেন কিন্তু প্রথম শ্রেণির কবি হতে পারেননি।

আজও কারবালার বিষাদময় কাহিনিমূলক কাব্য বলতে সাধারণত গরীবুল্লাহর ‘জঙ্গনামা’কে বােঝায়। কবি ফারসি কাব্য অবলম্বনে ‘জঙ্গনামা’ রচনা করেছিলেন। কবি এ কাব্যে একদিকে যেমন যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি গভীর বেদনার সুর ফুটিয়ে তুলেছেন। কবিকল্পনা বাস্তবতার সীমা অতিক্রম করে নানা অলৌকিক বিষয়ের অবতারণা করেছে। কেবল অলৌকিকতা নয়, অসাধারণ অস্বাভাবিক বীরবিক্রম এ কাব্যে বড় হয়ে উঠেছে। কারবালার কাহিনি অবলম্বনে ‘জঙ্গনামা’ জাতীয় আরও অনেক কাব্য রচিত হয়েছিল। কবি মােহাম্মদ খানের ‘ম্যক্তুল হােসেন’ এই ধরনের অপর কাব্য। কবি হায়াত মাহমুদ, শফিউদ্দিন প্রমুখেরা জঙ্গনামা কাব্য রচনা করেছিলেন। তবে এক্ষেত্রে গরীবুল্লাহ ছিলেন সবচেয়ে জনপ্রিয়।

‘সােনাভান’ (১৭২০) দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। এটি সম্ভবত উর্দু বা হিন্দি থেকে অনুদিত। উল্লেখ্য যে, ‘সােনাভান’ রচনাকালে কবি ভারতচন্দ্র (১৭১২-৬০) ছিলেন মাত্র সাত বছরের শিশু। কবি হায়াত মাহমুদেরও কোনাে কাব্য তখন প্রকাশিত হয়নি। ইসলামের চতুর্থ খলিফা হজরত আলির (রা.) পুত্র নামে কথিত মুহম্মদ হানিফার কাল্পনিক যুদ্ধ ও দিগ্বিজয়ের কাহিনি ‘সােনাভানে’ রূপায়িত হয়েছে। সােনাভান’ কাব্যের বিষয়বস্তু সংৰেপে হল—টুঙ্গির শহরের (ঢাকা জিলার?) বীরাঙ্গনা রাজকন্যা সােনাভানের সঙ্গে মদিনা শহরের হযরত আলীর পুত্র মুহম্মদ হানিফার লড়াই ও মুহম্মদ হানিফার জয় এবং সােনাভানের পাণিগ্রহণ। এই ধরনের বেশ কয়েকটি ‘জঙ্গনামা’ কাব্য পরবর্তীকালে রচিত হয়, কবিগণ সকলেই গরীবুল্লাহর অনুসারী। কবির মতে, সােনাভানের আগে মুহম্মদ হানিফা আরও বারােটি জঙ্গ জয় করার পর তের নম্বরে সােনাভানের সঙ্গে লড়েন, যথা,

“বারাে জঙ্গ করে মর্দ কেতাবে খবর।

তেরাে জঙ্গ লেখা যায় টঙ্গির শহর।।”

আসলে এগুলি কবির কল্পনা মাত্র। মদিনা শহরের মুহম্মদ হানিফা এই ধরনের কোনাে জঙ্গ করেছেন বলে ইতিহাসে কোনাে উল্লেখ নেই। তবে ‘সােনাভান’ শ্রেণির কাহিনি যে জনপ্রিয় হয়েছিল, তার কারণ যেমন তার কাহিনির অভিনবত্ব তেমনি তার ভাষা। আপাতদৃষ্টিতে ‘সােনাভানের কাহিনিকে বীর রসাত্মক কাব্য-কাহিনি বলে মনে হয়। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যায়, এটা রীতিমতাে ব্যাঙ্গাত্মক ও এর বত্ত(ব্যও তির্যক। বলাবাহুল্য, হাস্যরসাত্মক কাব্য হিসেবে ‘সােনাভান’ সত্যিই উপাদেয়। যেমন মুহম্মদ হানিফা সােনাভানের কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে এক কুটনি বুড়ির মাধ্যমে। সােনাভান তাকে নানাভাবে নাজেহাল করেছেন, এমনকি মুখে চুনকালি দিয়ে বিদায় দিয়েছে। যতদূর জানা যায়, সােনাভান বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ব্যঙ্গকাব্য। ভারতচন্দ্র ছিলেন তার সার্থক উত্তরসূরি।

ইউসুফ ও জোলেখার কাহিনি নিয়ে গরীবুল্লাহও কাব্য রচনা করেন। তাঁর কাব্যের ভাষা যেমন সরস, তেমনি ‘যাবনী মিশেল’-এর প্রভাবে তা মােটেই শ্রুতিকটু হয়নি। কিছু ঘটনার বর্ণনায় গতি ও চরিত্রের বর্ণনায় জীবনাবেগ সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। গরীবুল্লাহর ভাষারীতি খুব স্বচ্ছন্দ না হলেও বেশ উপভােগ্য বলা চলে, যেমন—

“হেরিল জোলেখা আছে ধুলায় পড়িয়া।

দাসী বান্দি করে বাও আড়ানি লইয়া।।

আজীজ মেছের তবে আইল হুহরে।

অচেতন আছে বিবি জমিন উপরে।।

বান্দির হাত হৈতে লইয়া আড়ানি।

জোলেখার গায়ে বাও করেন তখনি।

মরদ হইতে হয় আওরত চতুর।

আজি কেন জোলেখা হয়েছে ফতুর।।

কাহে তুমি এয়ছা হাল কহ দেখি বুঝি।

চেতন পাইয়া উঠে তৈমুছের ঝি।।

শুনিয়া আজীজের কথা জোলেখা উঠিল।

চক্ষে আছু মুখে ধুলা কান্দিয়া কহিল।।

গােলাম কিনিয়া দিলে আমাকে পুষিতে।

আখেরে মরণ হৈল গােলামের হাতে।

মানুষ করিলাম আমি পালিয়া পুষিয়া

আমাকে ভজিতে চাহে গােলাম হইয়া।।

সখম থাকিতে হৈল কলঙ্ক আমার।

ধিক ধিক জীবনে মাের আমি সে তােমার।।

গােলামের জ্বালায় দেহ হইয়া গেল কালি।

মাথায় তুলিয়া দিনু কলঙ্কের ডালি।।”

মনের ক্ষোভ, প্রণয়ব্যাকুলতা, কলঙ্কভীতি ইত্যাদির সংমিশ্রণে কবি গরীবুল্লাহ আলংকারিক চাতুর্যে রহস্যাবরণ সৃষ্টি করতে পারতেন। চণ্ডীদাস রাধার ও ভারতচন্দ্র বিদ্যার প্রণয়কলঙ্কের ক্ষেত্রে এরূপ করেছেন। গরীবুল্লাহর ভাষা স্থানে স্থানে সংস্কৃত বহুল, খাঁটি বাংলা শব্দেরও প্রয়ােগ আছে। জোলেখার রূপ বর্ণনায় তিনি লিখেছেন-

“তিরিভঙ্গ নয়ন যেন খঞ্জনের আঁখি।

ভুবন ভুলিতে পারে সেই রূপ দেখি।।

দুই খানা ঠোট যেন কমলের ফুল।

তাহার বদন যেন চন্দ্র সমতুল।।…

দুটি হাত দেখি যেন কুন্দিকার তুল।

আলতার চিকন যেন দশটি আঙ্গুল।।

মুখের বচন যেন অমৃতের ধার।।

পিঠের লােটনে শােভা গজমতি হার।।”

কবি ফারসি কাব্যের অনুসরণে ‘ইউসুফ জোলেখা’ রচনা করেন। তবে তাতে তার নিজস্ব কৃতিত্বের পরিচয় মিলে। কাব্যে আল্লাহর মহিমা ও ফকিরীর মাহাত্ম্য প্রচার কবির উদ্দেশ্য ছিল। তবে প্রণয়কাব্য হিসেবে এর মূল্যও কম নয়। বাংলার লৌকিক প্রভাব এ কাব্যে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। প্রণয়াবেগ রূপায়ণে তাঁর বিশিষ্টতা ছিল। কবি মধ্যযুগের প্রণয়কাব্যের রীতি অনুসরণ করেছেন। এমনকি মিশ্র ভাষারীতির সীমানা অনেকাংশে ছাড়িয়ে গেছেন। যেমন –

“পূর্ণিমার চন্দ্র যেন মুখের ছুরাত।

ত্রিভুবন জিনে দেখি রূপের মুরাত৷।

ময়ূরের পর জিনে কেশ মাথা পরে।

রাহু যেন গ্রাসিল আসিয়া চাদেরে।।

ত্রিভঙ্গ নয়ন যেন খঞ্জনের আঁখি।

ভুবন ভুলাতে নারে সেই রূপ দেখি।।

দুই খানি ঠোট যেন কমলের ফুল।

তাহার বদন যেন চাদ সমতুল।।

বত্রিশ দন্ত দেখি যেন মুত্তার হার।

বিদ্যায় পণ্ডিত যেন সরস্বতী পার।।”

অপরিচিত হলেও শাহ গরীবুল্লাহর ‘সত্যপীরের পুঁথি’ সমকালীন বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। আমাদের একটি ভুল ধারণা আছে যে, বাংলা সাহিত্যে সত্যপীরের কাহিনি হিন্দুয়ানী সত্যনারায়ণ পাঁচালীর মুসলমানী রূপ মাত্র। হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে কোনােরকমে গোঁজামিল দিয়ে প্রাচীন অল্পশিথিত মুসলমান কবিগণ এই কাহিনির সৃষ্টি করেন। ফলে ‘সত্য নারায়ণ’ দেবতার ‘সত্য’ ও মুসলমানী ‘পীর’ শব্দের সহযােগে মিত্র দেবতা সত্যপীরের জন্ম হয়েছে। উল্লেখ্য যে, গরীবুল্লাহর সত্যপীর কাহিনির অলৌকিকতা সত্ত্বেও তার নায়ক সত্যপীর সাধারণ সত্যপীরের মতাে হিন্দুর দেবতায় রূপান্তরিত হননি, মুসলমান পীর অর্থাৎ মানবই রয়ে গেছেন।

‘আমির হামযা (১৭৯৪) কাব্যের প্রথম অংশ রচনা করেন গরীবুল্লাহ। বাকি অংশ সৈয়দ হামযা সমাপ্ত করেন। ইসলাম ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক মহানবী হযরত মােহাম্মদের (সঃ) চাচা মহাবীর আমির হামযার বীরত্বমূলক ছদ্ম-ঐতিহাসিক কাহিনি অবলম্বনে লেখা এই কাব্যটি। আমির হামযা ইসলাম প্রচারের প্রথম যুগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন ও বিখ্যাত ওহােদ যুদ্ধক্ষেত্রে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করে শহিদ হন। গরীবুল্লাহর হামযার কাহিনি এই প্রকৃত ইতিহাস বিবর্জিত এবং নামসর্বস্ব আমির হামযার রােমান্টিক প্রেম, কাল্পনিক যুদ্ধ বিজয় ও ইসলাম প্রচারের কাহিনি মাত্র। সমকালীন মঙ্গলকাব্য কাহিনি তথা বিদ্যাসুন্দর কাহিনির সঙ্গে এর বিশেষ মিল রয়েছে।

গরীবুল্লাহর স্বভাবসিদ্ধ প্রবণতা-বশে এই কাব্যে অতিমানবিক বিষয়ের বর্ণনা একটা বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছে। এখানে আছে দেও-রাক্ষসের শক্তিমত্তার বীভৎস বর্ণনা, বীর আমির হামযা তার কেন্দ্রবিন্দু। যেমন—

“খােফন মােকামে যেয়ে পাহাড়েতে পড়ে।

হাঁকের চোটেতে দেও বেহুসেতে পড়ে৷

ষােল ক্রোশ আড়ে দিয়ে শুনে কাপে হাকা

দেও বলে না জানি কি হইল বিপাক।

গাছ পাথর লিয়া সব দাইল রাক্ষস।

আকাশ পাতাল মুখ কার ছের দশ।।

দশ বিশ হাত কার আঁখি যেন তারা।

কেহ কাল কেহ লাল কেহ ধল পারা।।

মুলুই সমান দাঁত করে কড়মড়।

ধাইল আমির পানে যেন মেঘ ঝড়।।”

গরীবুল্লাহ তার কল্পনাকে কোনাে স্বভাবসুন্দর প্রকাশের পথে এগিয়ে নিতে না পারলেও এগুলাে পাঠকচিত্ত উদ্দীপিত করে, তবে নন্দনতাত্ত্বিক বিবেচনায় এই জাতীয় বর্ণনা স্থূল ও কোনাে অতিরিক্ত( মূল্য বহন করে না।

গরীবুল্লাহর ইউসুফ জোলেখা’য় বদর পীর এই রােমান্টিক কাহিনিটি বড় খাঁ গাজীকে শােনান—

“বদর বলেন শুন বড় খাঁ মেরা ভাই।

আমার সালাম মর্দ তােমাকে জানাই।।”

পরে ইউসুফ নবী প্রসঙ্গে—

“বদর বলেন গাজী তােমাকে সমঝাই।

ইউসুফ নবীর বাত শুন মেরা ভাই।।”

ইউসুফ জোলেখা’র প্রণয় কাহিনিটি শুধু প্রণয় কাহিনির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, এতে একদিকে আধ্যাত্ম জীবনের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে, অন্যদিকে কবির অসম্ভব কল্পনা অলৌকিকতায় স্পর্শমণ্ডিত হয়ে বিকাশ লাভ করেছে।

‘ইউসুফ জোলেখা’ রােমান্টিক কাব্য-উপাখ্যান হওয়া সত্বেও, কবি গরীবুল্লাহ তার বর্ণনাভঙ্গিতে পরিচিত সমাজ ও সংসার জীবনের বন্ধনকে স্বীকার করেছেন। বিভিন্ন উপকথার ও ক্রিয়াকর্মের অনুশীলনে বাঙালি জীবন বেশ উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট হয়েছে—

“ছাড়িয়া আপন মান মুখের যে গুয়া পান

ছেড়ে শােয় বালিশ মাথায়।

ছাড়িয়া আপন বেশ তেল বিনা রূখা কেশ,

তেল বিনা গায়ে উড়ে খড়ি।

ছুরত সােনার বর্ণ, জীবন যৌবন ধন,

ছারখার যেন হৈল দড়ি।”

গরীবুল্লাহ দোভাষী সাহিত্যরীতির কবি বটে, কিন্তু তার শিল্পচৈতন্যে প্রভাব বিস্তার করেছে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের কাব্যকলার ধারা। হয়তাে আলাওল প্রমুখ কবি এ বিষয়ে তাঁর অন্তরঙ্গ পূর্বসুরি। সেজন্য গরীবুল্লাহর রচনারীতিতে জমকালাে কাব্যকলার ছাপটি গভীর। যেমন—

“পূর্ণিমার চন্দ্র যেন মুখের ছুরাত।

ত্রিভুবন জিনে দেখি রূপের ছুরাত।।

ময়ূরের পর জিনে কেশ মাথা পরে।

রাহু যেন গ্রাসিল আসিয়া চাঁদেরে।।

ত্রিভঙ্গ নয়ন যেন খঞ্জনের আঁখি।

ভুবন ভুলাতে পারে সেই

রূপ দেখি।।

দুইখান ঠোট যেন কমলের ফুল।

তাহার বদন যেন চাঁদ সমতুল।।”

তবে শাহ গরীবুল্লাহ তাঁর দোভাষী রীতির পুঁথিতে মানবমনে রস পরিবেশনের যে ভূমিকা পালন করেছেন, তাতে তাঁর জনপ্রিয়তা থাকলেও প্রতিভা অনুযায়ী তিনি সার্থক কাব্য রচনা করতে পারেননি বলে অনেকে মনে করেন।

শাহ গরীবুল্লাহর শিষ্য ও দোভাষী পুঁথির আর এক বিখ্যাত কবি সৈয়দ হামযার (১৭৩৩-১৮০৭) বাড়ি ছিল ভুরশুটের উদনা গ্রাম, পিতা হেদায়েতুল্লাহ। মিশ্র ভাষারীতি ও সংস্কৃতানুগ বিশুদ্ধ বাংলা উভয় বৈশিষ্ট্যই সৈয়দ হামযার শিল্পচেতনায় অধিগত ছিল। তার ‘মধুমালতী’ কাব্যে তিনি এ দুই রীতিরই স্ফুর্তি ঘটিয়েছেন। কিন্তু পরে গুরু গরীবুল্লাহর পথই অনুসরণ করেন। সৈয়দ হামযা গরীবুল্লাহর অসমাপ্ত ‘আমীর হামযা’ কাব্যের দ্বিতীয় বা সমাপ্তি খণ্ড রচনা করেন। তিনি ‘জয়গুণের পুঁথি’ ও ‘হাতেম তাই’ও রচনা করেন।

রােমান্টিক প্রণয়ােপাখ্যানগুলাের মধ্যে সৈয়দ হামযার ‘মধুমালতী’ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এর মূল হিন্দি উপাখ্যান। হিন্দি ভাষায় শেখ মুহম্মদ মনঝন প্রথম ‘মধুমালতী’ কাব্য রচনা করেন। বাংলা সাহিত্যে একই বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে অজস্র কাব্যকাহিনি রচিত হয়েছে সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী। হিন্দু পদকর্তাগণ যেমন রাধাকৃষ্ণের প্রতীকে কয়েক শতাব্দীব্যাপী ধর্মীয় ভাবধারাপুষ্ট অজস্র কাব্য ও পদাবলী রচনা করেছেন অনুরূপভাবে রাজকুমার মনােহর ও রাজকন্যা মধুমালতীকে অবলম্বন করে মুসলিম ও হিন্দু কবিগণ অজস্র কাহিনিকাব্য প্রণয়ন করেছেন। ‘গােপীচাদের গীত’-এর মতাে ‘মনােহর-মধুমালতী’ প্রেমােপাখ্যানও সারা ভারতব্যাপী একদা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল।

সৈয়দ হামযা সাহস প্রদর্শন করে ‘মধুমালতী’ কাব্যগ্রন্থটি বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় রচনা করে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। বাংলা ভাষার উপর পূর্ণ দখল থাকা সত্ত্বেও তিনি এ ধরনের আর কোনাে গ্রন্থ রচনায় এগিয়ে আসেননি। সম্ভবত তৎকালীন বাঙালি মুসলমান সমাজের রক্ষণশীল কর্ণধারদের সন্তুষ্টির জন্য মুসলিম সমাজে চালু ফারসি ‘কেচ্ছা’ শব্দটি তার কাব্যগ্রন্থের নামকরণে ব্যবহার করে কেচ্ছা মধুমালতী’ রেখেছিলেন।

বাংলা ‘কেচ্ছা মধুমালতী’ কাব্যটি তথ্যধর্মী ও বর্ণনামূলক বর্ণনাগুলাে পাঠের সময় চোখের সামনে কতকগুলাে সমাজচিত্র উপস্থাপিত হয়। এসব সমাজচিত্র আঠার ও ঊনিশ শতকের বাংলাদেশের সমাজ চিত্র। একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, তৎকালীন বঙ্গীয় এলাকায় গণমানুষের মানসিকতার প্রতি লক্ষ রেখেই কবি হামযা এসব সমাজচিত্র অঙ্কিত করেছেন। বিবাহের উৎসব সংক্রান্ত কাব্যাংশটুকু পাঠকালে মনে হয় যেন ঘটনাস্থল এই বাংলাদেশেই। পাত্র-পাত্রী, তাদের মূল্যবান অলংকার এবং বিয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত অনুষ্ঠানাদি আমাদের চোখের সামনে রীতিমতাে বাংলাদেশের চিত্রকেই তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে।

অন্যদিকে কাব্য-কাহিনির বিস্তারিত তথ্য লক্ষ করলে দেখা যায় যে, মনােহরের জন্ম, আকস্মিকভাবে মধুমালতীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ, প্রেমার সঙ্গে নায়কের পরিচয়, নায়ক-নায়িকার বিবাহ ও পুনর্মিলন জাতীয় মূল ঘটনাগুলাে হিন্দি ও বাংলা কাব্যে প্রায় অভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। দৈহিক মিলন প্রসঙ্গে উভয় কাব্যে নায়িকার চরিত্রে নীতিবােধ, সমাজবােধ ও ধর্মর্ভয় একইভাবে বিদ্যমান।

পূর্বসূরি মুহম্মদ কবীর যেখানে হিন্দু পূরাণের উপকরণ সংযােজন করতে সাহসী হয়েছিলেন, সৈয়দ হামযার আমলে এ সবের দ্বার অনেকটা রুদ্ধ হয়ে গেছে। এই প্রেক্ষাপটে বলা চলে যে, সৈয়দ হামযা তৎকালীন রক্ষণশীল বাঙালি মুসলিম সামাজিক পরিবেশের দরুণ লেখনীর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কবি শেখ মুহম্মদ মনঝনের অনুসরণে তার বাংলা কাব্যগ্রন্থে নায়িকার দেহরূপ ও বারমাস্যার প্রসঙ্গ সংযােজন করতে পারেননি। এমনকি পরবর্তীকালে বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় আর কোনাে গ্রন্থ রচনায় কবি হামযা সাহসী হননি বা সাহস করেননি।

কবি জীবনের অভিজ্ঞতার আর এক পর্যায় হচ্ছে ‘মধুমালতী’ কাব্যের বিশুদ্ধ ভাষার বিরুদ্ধে ভুরশুট থেকে মান্দারন পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার লােকজনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া।৯২ তাই মনে হয় কেচ্ছা ‘মধুমালতী’ গ্রন্থের উপসংহারে সৈয়দ হামযা অনেকটা আফসােসের সুরে লিখেছেন-

“রসিক হইলে ডােবে রসের সাগরে।

হত মুর্খ লােকেতে কিসের ধার ধারে।।

করয়ে রসিক লােক রসের বিচার।

পণ্ডিত সবায় করে বুদ্ধির বিচার।।

রসিক মজিবে শুনে আমার কবিতা।

কহিবে পণ্ডিত শুনে উপহাসের কথা।।”

এরকম এক পরিস্থিতিতে যখন মমতাজুর রহমান মন্তব্য করেন যে, হামযা ছিলেন পুঁথি-সাহিত্যের খ্যাতনামা কবি, ‘মধুমালতী’ কাব্যে “বিশুদ্ধ ভাষারীতির অনুসরণ সেজন্য অত্যন্ত আকস্মিক ও বিস্ময়কর”৯৩, কিংবা ওয়াকিল আহমদ যখন উল্লেখ করেন যে, “সৈয়দ হামজা দোভাষী পুঁথিকার ছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য মধুমালতী কাব্য তিনি অবিমিশ্র বাংলা’য় রচনা করেছেন”৯৪ তখন আমাদের পক্ষে নীরব থাকাটা ‘অবিবেচনাপ্রসূ’ হিসেবে আখ্যায়িত হতে পারে।

সৈয়দ হামযা যখন কাব্য রচনা করেছিলেন, তখন পুঁথি সাহিত্যের যুগ শুরু হয়েছে। সুদুর ইরান-তুরানের হালকা রূপকথা প্রথমে উর্দু সাহিত্যে এবং পরে উর্দুর মাধ্যমে তথাকথিত পুঁথি সাহিত্যে বিষয়বস্তু হিসেবে স্থান পেতে থাকে। যাঁরা এ সাহিত্যের স্রষ্টা তারা ভুরশুট থেকে মান্দারন পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের লােক। মােগল আমলের শেষ দিকে হুগলিতে কতকগুলি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল৯৫ এবং যারা এই সংস্কৃতি গঠনে অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা বা তাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন উত্তর ভারত থেকে আগত এবং তাদের কথ্য ভাষা ছিল হিন্দুস্তানী। কালক্রমে এই ভাষার আওতায় এসে বাংলা ভাষা রূপান্তরিত হল আরবিফারসি-উর্দু শব্দে পরিপূর্ণ এক বিশেষ রীতিতে। এই ভাষাই পুঁথির ভাষা এবং ইরান-তুরানের উপাখ্যানের আধার রূপে এই রীতি বাংলার এক বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই রীতির কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে বিশিষ্ট হয়েও সৈয়দ হামযা মধুমালতীর কাব্য রচনায় বিশুদ্ধ ভাষার ব্যবহার করলেন কেন, এ প্রর্ণ স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে জাগে।

‘জৈগুনের পুথি’ নামে সৈয়দ হামজা অপর একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। ১৭৯৭ সালে এ কাব্য রচিত। এরেমের বাদশাজাদী অসাধারণ বীর্যবতী বিবি জৈগুনের সঙ্গে হযরত আলীর (রাঃ) কল্পিত পুত্র হানিফার যুদ্ধ এবং পরিণামে তাদের পরিণয় বর্ণনা এই কাব্যের উদ্দেশ্য। ইসলামের জয় ঘােষণা এ কাব্যে প্রাধান্য পেয়েছে। জৈগুনের যে সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে কাহিনি রূপলাভ করে তা এ রকম –

“জৈগুন নামে বাদশাজাদী এরেম সহরে।

কারার করেছে বিবি বাপের হুজুরে।।

মহিমে যে কেহ মােরে পাছাড়িবে জোরে।

সাদী বেহা কবুল করিব আমি তারে।।

আমার মহিমে যদি হারে পাহালওয়ান।

করিবে খেদমতগারি হইয়া গােলাম।।”

সৈয়দ হামযার সর্বশেষ কাব্য ‘হাতেম তাই’। কাব্যটি উর্দু বা ফারসি গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। হাতেম তাই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তিনি ইয়েমনের তাই বশােদ্ভূত ছিলেন। তাঁর দানশীলতার কাহিনি প্রসিদ্ধ। হাতেম তাই-এর পুত্র ও কন্যা উভয়ে মহানবী হযরত মােহাম্মদের (সাঃ) নিকট ইসলাম ধর্মে দীতি হন। কিন্তু ‘হাতেম তাই’ পুঁথির বিষয়বস্তু আগাগােড়া কাল্পনিক।৯৬ প্রেম এ কাব্যের উপজীব্য। সওদাগরজাদী হুসনা বানুর প্রেমে উন্মাদ মনীর শামীর প্রেমকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সপ্ত প্রগ্নের উত্তরসন্ধানে হাতেম তাইয়ের দুর্ধর্ষ অভিযান কাহিনির প্রধান আকর্ষণ। অনেক কৌতূহলােদ্দীপক উপকাহিনিও তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। হাতেমের বাকচাতুর্য ও উপস্থিত বুদ্ধি উপকাহিনিগুলােকে অলঙ্কৃত করেছে। বহু বিপদসঙ্কুল পথে হাতেমের অভিযান, কোথাও উৎকট রােগযন্ত্রণায় কাতর প্রেমিককে তার প্রেমিকার সঙ্গে মিলন ঘটানাের দায়িত্ব পালন করেন পরােপকারী হাতেম। হাতেমের অভিযানে অতিপ্রাকৃতিক বিভীষিকা ও বিপদসঙ্কুল যাত্রাপথের বাধা-বিপত্তির জমকালাে বর্ণনায় কবির রােমান্টিক চেতনারই স্ফুরণ ঘটেছে। সৈয়দ হামযার পূর্বে অবশ্য কবি সায়াদতউল্লাহ ফারসি গ্রন্থ হতে সাধু বাংলায় ‘হাতেম তাই’ অনুবাদ করেন। অমুদ্রিত এই পুস্তকটি আনুমানিক আঠার শতকের শেষ পাদে রচিত হয়।

‘মধুমালতী’ কাব্যের আর এক কবি শাকের মাহমুদ (১৭৪৯)। তিনি সরকার ঘােড়াঘাটের অধীন মুক্তিপুর পরগণার রিফাইতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আত্মপরিচয় দান প্রসঙ্গে কবি বলেছেন -“

রিফাইতপুর গ্রাম বসতি আমার

মুক্তিপুর নাম বটে শুন পরগণার

সরকার অস্বাঘাট (ঘােড়াঘাট) হিস্যায় নও আনী

রাজরাজের গৌরনাথ নৃপমণি।”

বর্তমানে রিফাইতপুর গ্রামটি গাইবান্ধা জেলার অন্তর্গত। একদা এই গ্রামটি ঘােড়াঘাট সরকারের নওআনী অংশের অধিকারী বর্ধনকোটের রাজা গৌরনাথের জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। বর্ধনকোট বর্তমানে গাইবান্ধা জেলার গােবিন্দগঞ্জ উপজেলার অন্তর্ভুক্ত। পূর্বে বর্ধনকোট একটি সমৃদ্ধিশালী ও উন্নত জনপদ ছিল। কবির পিতার নাম শেখ মাহমুদ এবং পিতামহের নাম শেখ কাবিল। অগ্রজ কোনাে মণ্ডল ছিলেন মুক্তিপুর পরগণার তহসিলদার। কবি বলেন-

“কাবিল তনয় শেখ মামুদ মাের পিতা

কোনাে মণ্ডল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুক্তিপুরের কর্তা।”

সাকের মাহমুদের পিতা ছিলেন ধনবান।৯৭ সাকের ঘােড়াঘাটের এক মৌলবি সাহেবের কাছে ফারসি ভাষা শিক্ষা করেন। তাঁর কাছে ফারসি পাঠ গ্রহণকালে সাকের মাহমুদ মধুমালতী সম্পর্কে একটি ফারসি কেতাব দেখে কাব্য রচনায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বর্ধনকোটের রাজা গৌরনাথের আশ্রয়ে থেকে সাকের মাহমুদ ‘মধুমালতী’কাব্য রচনা করেন। কবির ভাষায়-

“একাদশ শত সাল ঊন অষ্ট আশি।

ফারসি বাঙ্গালা ভাষা হৃদয়ে প্রকাশি।।

বয়ঃক্রম শুন মাের কুড়ি পর দুই।

বাইশ বছর যাএ না বুঝি প্রমাই।”

এই ভাষ্য অনুযায়ী, কবি সাকের মাহমুদ বাইশ বছর বয়সে অর্থাৎ ১১৮৯ বঙ্গাব্দ বা ১৭৮১-৮২ খ্রিস্টাব্দে ‘মধুমালতী’ কাব্য রচনা করেছেন। ‘মধুমালার উপাখ্যান’ তথা ‘মধুমালতী’ কাব্য রচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে কবি বলেছেন,

“মধুমালা মনােহর কিতাব নিকটে

পাইয়া পাঁচালী দীর্ঘ রচি কহাে ঝাটে।

আনন্দ উৎসব মনে ঈদের দিবসে

সপ্তম আর্বিন মাস তৃতীয় আকাশে।…

রসেতে মজিয়া চিত্ত হইল

জগতে রহিতে নাম মনে অভিলাস।

মধুমালতির ঘােষণা রাখিয়া

আপন চিত্তের রস কহিনু রচিয়া।”৯৮

কবি সাকের মাহমুদের ‘মধুমালতী’ কাব্য ১৭৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এই কাব্য রচনায় কবি বাংলা ভাষায় রচিত কোনাে কাব্যের হুবহু অনুকরণ করেননি। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় বলা হয়েছে,

“কবি জগতে আপন নাম চিরস্থায়ী রাখিবার জন্য মধুমালতীর ঘােষণা রাখিয়া অনন্তকাল সাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন। তাহার কাব্যলােক নয়নের বাহিরে থাকিয়া কেতাবকীটের উদরে ক্রমশ বিলীন হইতেছে।”৯৯

সাকের মাহমুদের ‘মধুমালার উপাখ্যান’-এর কাব্যসৌন্দর্য প্রশংসনীয়। মধুমালার উপাখ্যান বিদ্যাসুন্দরের ন্যায়। প্রেমজগতে বিদ্যার কোনাে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না কিন্তু ‘মধুমালার প্রতিদ্বন্দ্বী তার ভগ্নী প্রেমা। ঘাত-প্রতিঘাতে নায়ক-নায়িকার চরিত্র বেশ ফুটে উঠেছে। কবি এই কাব্যে শুধুমনােহর-মধুমালতীর প্রেমােপাখ্যান বিবৃত করেননি, সেইসঙ্গে বর্ধনকুঠীর রাজপরিবারের গৌরবগাঁথাও বর্ণনা করেছেন।১০০

বাকি পর্বগুলি পড়ুন,

১. মধ্যযুগে মুসলিম কবিদের অবস্থান ও বাংলা সাহিত্যে কাব্যচর্চার ক্রমবিকাশ [পর্ব ১]

২. মধ্যযুগে মুসলিম কবিদের অবস্থান ও বাংলা সাহিত্যে কাব্যচর্চার ক্রমবিকাশ [পর্ব ২]

৩. মধ্যযুগে মুসলিম কবিদের অবস্থান ও বাংলা সাহিত্যে কাব্যচর্চার ক্রমবিকাশ [পর্ব ৩]

৪. মধ্যযুগে মুসলিম কবিদের অবস্থান ও বাংলা সাহিত্যে কাব্যচর্চার ক্রমবিকাশ [পর্ব ৪]

৫. মধ্যযুগে মুসলিম কবিদের অবস্থান ও বাংলা সাহিত্যে কাব্যচর্চার ক্রমবিকাশ [পর্ব ৫]

তথ্যসূত্রঃ

- ৭৪. আহমদ শরীফ সম্পাদিত, কোরেশী মাগনের ‘চন্দ্রাবতী’, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৭।

- ৭৫. ওয়াকিল আহমদ, বাংলা রােমান্টিক প্রণয়ােপাখ্যান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭। আরও দেখুন-মাহমুদা খানম, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সুফী কাব্যের প্রভাব, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩৮৪।

- ৭৬. দেখুন- সৈয়দ আলী আহসান, আলাওলের জন্মস্থান ও পিতৃভূমি, মাহে নও, চতুর্থ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, আগস্ট ১৯৫২, ঢাকা। সুখময়বাবু বিচার-বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, চট্টগ্রামের ফতেয়াবাদ শুধু কবি আলাওলের পিতৃভূমি ছিল না, তার স্বদেশও ছিল। (সুখময় মুখােপাধ্যায়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০-৫১)। কবি আলাওলের জন্ম, ব্যক্তি পরিচিতি ও কাব্যমানস সম্বন্ধে জানতে দেখুন- আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও মুহম্মদ এনামুল হক, আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮-৯৩। মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, খণ্ড-১, রতন পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ২৩৮-৭৫।

- ৭৭. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত, আলাওলের পদ্মাবতী, বাংলা সাহিত্য সমিতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৭।

- ৭৮. মাহবুবুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

- ৭৯. গােলাম সামদানি কোরায়শী সম্পাদিত, কবি আলাওল বিরচিত ‘তােহফা’, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৫। ‘তােহফা’ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে দেখুন-আলাওলের ‘তােহফা’, বাংলা একাডেমি পত্রিকা, পৌষ সংখ্যা, ১৩৫৮, ঢাকা।

- ৮০. আহমদ শরীফ সম্পাদিত, আলাওল বিরচিত ‘সিকান্দরনামা’, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৭।

- ৮১. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও মুহম্মদ এনামুল হক, আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

- ৮২. আহমদ শরীফ সম্পাদিত, আবদুল করিম খােন্দকারের ‘হাজার মাসায়েল ও নূরনামা’, বাংলা একাডেমি পত্রিকা, ১৪০৪, ঢাকা।

- ৮৩. সুকুমার সেন, ইসলামি বাংলা সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯। আজহার ইসলাম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্য যুগ), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮।

- ৮৪. যতীন্দ্রমােহন ভট্টাচার্য, বাংলা পুঁথির তালিকা সমন্বয়, খণ্ড-১, এশিয়াটিক সােসাইটি, কলকাতা, ১৩৭৮, পৃ. ৮৫।

- ৮৫. কবি শেখ জাহিদ ও বিখ্যাত সাধক নূর কুতুব আলমের পৌত্র শায়খ জাহিদ এক ও অভিন্ন নন। উভয়ের সময়ের ব্যবধান একশ বছরেরও বেশি। দেখুন-আবদুল করিম, বাংলা সাহিত্যের কালক্রম, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৫৮।

- ৮৬. আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, খণ্ড-১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৮-৯৯।

- ৮৭. রংপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৩১৮। হায়াত মাহমুদ সম্বন্ধে আরও জানতে হলে দেখুন- মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন, খণ্ড-১, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮-২৮।

- ৮৮. সৈয়দ মাের্তজা আলী, উত্তরবঙ্গের সাহিত্যিক, বাংলা একাডেমি পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৬৫, ঢাকা।

- ৮৯. গােলাম সাকলায়েন, বাংলা মর্সীয়া সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃ. ১০১। কবি হায়াত মাহমুদ সম্বন্ধে আরও জানতে হলে দেখুন-মযহারুল ইসলাম, হেয়াত মাহমুদ, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৬১।

- ৯০. অধুনা কোনাে কোনাে ঐতিহাসিক ‘পুঁথি-সাহিত্য’ বলতে নির্দেশ করেন আঠার শতক থেকে বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত অনুসৃত এক বিশেষ ধরনের কাব্যসমূহকে যার ভাষা ফারসি, উর্দু, হিন্দী মিশ্রিত বাংলা। এর নাম বলার পুঁথি। এ-কাব্যেরই সুভাষিত নাম ‘দোভাষী পুঁথি’। অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, পুঁথি-সাহিত্য ও সাধু বাংলা ভাষা-সাহিত্য বলে পরিগণিত আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিথিত হিন্দু-মুসলমান সমাজের পাংক্তেয় সাহিত্যের উৎপত্তি হয় একই সময়ে। মধ্যযুগে গৌড়ের সুলতানগণ বরাবরই বাংলা ভাষা-সাহিত্যের পৃষ্ঠপােষকতা করেছিলেন। বাংলায় মুসলমান আক্রমণের পর সুদীর্ঘ দেড়শ বছর তেমন কোনাে উপাদেয় সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি। পাঠান আমলে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ভাষাগত কোনাে পার্থক্য ছিল না। বাংলা ভাষায় ফারসি, উর্দু, হিন্দীর প্রভাব পড়ে মােগল আমলে।। ১৭০০ সাল পর্যন্ত বাংলায় গৌড়ের সুলতানি দরবারে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সাধু বাংলা ভাষার ধারা (সাহিত্যিক ধারা) চালু ছিল। সতের শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত সংস্কৃত-প্রধান বাংলা ভাষা হিন্দু-মুসলমানের কাব্যের ভাষা ছিল। কিন্তু মুর্শিদাবাদ সুবে বাংলার রাজধানীতে পরিণত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষায় বেড়ে গেল ফারসি-উর্দুর প্রভাব। প্রথমে কথ্য ভাষায়, পরে কাব্যের ভাষাতেও এই মিশ্রিত বাংলার ব্যবহার চালু হতে থাকে। হিন্দুরা অনেকটা সংস্কৃত ভাবাপন্ন। কাজেই তারা ফারসি-উর্দু শব্দগুলি বেমালুম বাদসাদ দিয়ে কাব্য লিখতেন। মুসলমানগণ ফারসি-উর্দু-হিন্দী মেশানাে বাংলায় দেদার কাব্য রচনা শুরু করলেন। মুসলমানদের লেখা এই কাব্যগুলিই ‘পুঁথি-সাহিত্য’ নামে অভিহিত হল।

- ৯১. ওসমান গনি, ইসলামি বাংলা সাহিত্য ও বাংলার পুঁথি, বুকস ওয়ে, কলকাতা, ২০১০, ২২৬। শাহ গরীবুল্লাহ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে দেখুন- গােলাম সাকলায়েন, ফকির গরীবুল্লাহ, বাংলা একাডেমি পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৬৮, ঢাকা।।

- ৯২. আহমদ শরীফ সম্পাদিত, মধুমালতী, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৩৬৬, সম্পাদকের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

- ৯৩. মমতাজুর রহমান তরফদার, বাংলা রােমান্টিক কাব্যের আওয়াধী-হিন্দী পটভূমি, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২৭৩।

- ৯৪. ওয়াকিল আহমদ, বাংলা রােমান্টিক প্রণয়ােপাখ্যান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০।

- ৯৫.। যদুনাথ সরকার, হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, খণ্ড-২, ঢাকা বিধবিদ্যালয়, ১৯৪৮, পৃ. ৪১৯।

- ৯৬. দ্রষ্টব্য-মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যের কথা, খণ্ড-২, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪।।

- ৯৭. সৈয়দ মাের্তজা আলী, উত্তরবঙ্গের সাহিত্যিক, বাংলা একাডেমি পত্রিকা, বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৬৫, ঢাকা, পৃ. ৯।

- ৯৮. সৈয়দ মাের্তজা আলী, উত্তরবঙ্গের সাহিত্যিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

- ৯৯. রংপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৩১৮।

- ১০০. সৈয়দ মাের্তজা আলী, উত্তরবঙ্গের সাহিত্যিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

- ১০১. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, খণ্ড-১ অপরাধ, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ৪৮৫।

- ১০২. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যের কথা, খণ্ড-২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৫।

- ১০৩. মুফাখখারুল ইসলাম, কলমী পুথি জরীপ, বাংলা একাডেমি পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৪, ঢাকা, পৃ. ৯৩।

- ১০৪. মুফাখখারুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

- ১০৫. মুফাখখারুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

- ১০৬. মুফাখখারুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।

- ১০৭. মুফাখখারুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

- ১০৮. মুফাখখারুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

- ১০৯. কুরআন শরীফ (আমপারা), বাংলা একাডেমি পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৬৯, ঢাকা।

- ১১০. কুরআন শরীফ (আমপারা), বাংলা একাডেমি পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৬৯, ঢাকা।

‘নবজাগরণ’ অ্যান্ড্রোয়েড অ্যাপ্লিকেশনটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

![]()

‘নবজাগরণ’ এর টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

‘নবজাগরণ’ এর ফেসবুক পেজে লাইক করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

![মধ্যযুগে মুসলিম কবিদের অবস্থান ও বাংলা সাহিত্যে কাব্যচর্চার ক্রমবিকাশ [পর্ব ১]](https://nobojagaran.com/wp-content/uploads/2021/06/watch-4638673_1920-750x375.jpg)