লিখেছেনঃ মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

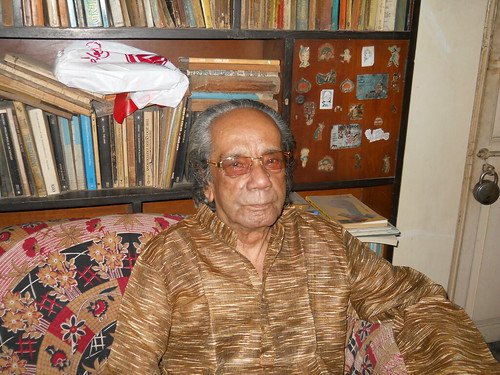

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বাংলা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট নাম, যাঁর সাহিত্যিক জীবনপথ রচিত হয়েছে একাধারে প্রকৃতির নিবিড় সংস্পর্শ, লোকসংস্কৃতির গভীর অনুধ্যান এবং ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার বহুবর্ণ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। তাঁর সাহিত্য-জীবনের শিকড় যেমন প্রোথিত ছিল মুর্শিদাবাদের পল্লিজীবনে, তেমনি তাঁর কল্পনাশক্তি ও অভিজ্ঞতা প্রসারিত হয়েছিল সমকালীন সামাজিক সংঘাত, ধর্মীয় দ্বন্দ্ব এবং জাতিগত বৈচিত্র্যের বহুমাত্রিক বাস্তবতায়।

সিরাজের জন্ম ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলার খোশবাসপুর নামক গ্রামে। এই গ্রামটি ছিল শুধু তাঁর জন্মস্থান নয়, ছিল তাঁর মানসলোকে রচিত স্বপ্নের ভূগোল, তাঁর সাহিত্যের ভিত্তিভূমি। এইখানেই তিনি চোখ মেলেছিলেন, প্রাণে টেনেছিলেন গ্রামের প্রকৃতি, মানুষের মুখচ্ছবি, নদীর ধ্বনি, মাটির গন্ধ। তাঁর বাবা সৈয়দ আব্দুর রহমান ফেরদৌসি ছিলেন বিদ্বান ব্যক্তি এবং মা আনোয়ারা বেগমও ছিলেন লেখিকা, যাঁর প্রভাব সিরাজের মানস গঠনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল। মাতৃত্বের সংজ্ঞা তিনি নতুন করে উপলব্ধি করেছিলেন প্রকৃতির কাছে। তাঁর একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—“ওই বয়সেই মায়ের মৃত্যু হল। কিন্তু এ মৃত্যু আমাকে ছুঁল না। প্রকৃতি আমাকে কেড়ে নিয়েছেন কবে আমার আসল মা যে তিনিই!” এই বাক্যটিতে তাঁর মানসিক গঠনে প্রকৃতির ভূমিকা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।

খোশবাসপুর গ্রামের পাশ দিয়েই বয়ে গিয়েছে দ্বারকা নদী। নদীর বিশাল অববাহিকা, উলুকাশ আর হিজল গাছে ঢাকা ঘন সবুজ জঙ্গল, এবং লাল রাঢ়ভূমির অনুর্বর অথচ রুক্ষ-আবেগী ভূমি—সব মিলিয়ে এক বিচিত্র ও বলিষ্ঠ প্রকৃতিপাঠ তিনি পেয়েছিলেন শৈশবে। এসব তাঁর মধ্যে জন্ম দিয়েছিল এক অন্তর্দৃষ্টি, এক স্বভাবগত অনুভূতিশীলতা, যা পরবর্তীতে তাঁর সাহিত্যিক সত্তার মূল চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছিল।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ এর পাঠাভ্যাস শুরু হয় ছোটবেলাতেই। নানা রকম বই ও পত্রিকা পড়ার অভ্যাসে গড়ে ওঠে এক পাঠকসত্তা, যা তাঁকে লেখালেখির দিকে আকৃষ্ট করে। শিশু বয়সেই তিনি ‘অঙ্কুর’ নামে একটি হাতে লেখা পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকার উৎসে রয়েছেন তাঁর পিতৃবন্ধু জগদ্বন্ধু দাশ মহাশয়, যিনি তাঁকে সক্রিয়ভাবে উৎসাহ দিয়েছিলেন। এই পত্রিকায় সিরাজ নিজেই ছবি আঁকতেন এবং গল্প, কবিতা লিখতেন। তাঁর শিল্প ও সাহিত্যচর্চার সূচনা এখান থেকেই। পরবর্তীতে এই পত্রিকাটি নিখিল ভারত পাণ্ডুলিপি প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়েছিল।

তবে তাঁর বন্ধু কিরীটিভূষণ দত্ত এই তথ্য কিছুটা ভিন্নভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, “১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে গোকর্ণ শ্রদ্ধানন্দ স্মৃতি মন্দির পাঠাগার কর্তৃপক্ষ একটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করার আয়োজন করে। পত্রিকাটির নামকরণ হয় অঙ্কুর। সিরাজ স্বতঃপ্রবৃত্তি হয়ে এই পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে।” এই দুই সূত্রই ইঙ্গিত দেয় যে, সিরাজের শৈশব-কৈশোরেই লেখার প্রতি অনুরাগ জন্ম নিয়েছিল এবং তা ছিল অত্যন্ত আন্তরিক ও আত্মগত।

তবে তাঁর সাহিত্যিক পরিচিতি কেবল পত্রিকা সম্পাদনায় সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি ছিলেন একজন সৃষ্টিশীল বাদক, বাঁশি বাজাতে পারতেন নিপুণভাবে। পাশাপাশি, আলকাপ দলে তাঁর অংশগ্রহণ তাঁকে গ্রামবাংলার লোকজ সংস্কৃতির গভীরে নিয়ে যায়। আলকাপ, যা একধরনের লোকনাট্য, সিরাজের জীবনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিল। গ্রাম থেকে গ্রাম, জনপদ থেকে জনপদ ঘুরে তিনি নাচ-গান, অভিনয় আর কৌতুকে মাতিয়ে রেখেছিলেন। আলকাপ তাঁর কাছে হয়ে ওঠে শুধু বিনোদনের একটি মাধ্যম নয়, বরং একটি জীবনবোধ, এক সংস্কৃতি-সাধনা।

এই সময়ে তাঁর জীবনে আসে হাসনে আরা সিরাজ। প্রেম, প্রণয়, এবং পরিণয়—সবই ঘটে এই আলকাপ যাত্রাপথেই। হাসনে আরা সিরাজের কথায় জানা যায়, সিরাজ আলকাপ ও সৃজনশীলতার মধ্য দিয়ে তাঁর আত্মপরিচয় গড়ে তোলেন। স্ত্রীর কাছে নিজের সাহিত্যিক সত্তা তুলে ধরার আকাঙ্ক্ষা থেকেই তিনি আবার লেখায় মনোনিবেশ করেন। ‘ইবলিস’ ছদ্মনামে ‘কাঁচি’ নামের একটি ছোটগল্প লেখেন, যা বেরিয়েছিল বহরমপুর প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মুখপত্র ‘সুপ্রভাতে’। এই গল্পই ছিল তাঁর সাহিত্যের নবযাত্রার সূচনা।

আলকাপের পরিমণ্ডলে তাঁর অবস্থান ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আলকাপের একজন গুরুত্বপূর্ণ ওস্তাদ ছিলেন ঝাঁকসু, যাঁর সঙ্গে সিরাজের ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। তিনি সিরাজের প্রতিভা চিনে তাঁকে নিবিড়ভাবে গ্রহণ করেন। সিরাজ নতুন ছন্দে গান বাঁধতেন, লোকভাষায় সুর বসাতেন, আর তাৎক্ষণিক সংলাপ ও ছড়া তৈরি করে দর্শকদের মন জয় করতেন। তাঁর হাতে নতুন ধাঁচের কাপ রচিত হয়, যা পূর্বানুসৃত আঙ্গিক থেকে পৃথক। দর্শকদের উৎসাহ দেখে বোঝা যায়, সিরাজ তাঁর আলকাপ রচনার মাধ্যমে এক নবতর সাংস্কৃতিক দিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন।

আলকাপ শব্দের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি ব্যাখ্যা করেন, ‘আল’ অর্থ বন্ধনী আর ‘কাপ’ মানে নাটক। অর্থাৎ যে নাটক দর্শকের ঘেরাটোপের মধ্যে, লোকমনে গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে জন্ম নেয়—তাই ‘আলকাপ’। এই ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, তিনি শুধু নাটক রচনা করতেন না; নাট্যচেতনা ও লোক-সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার একটি তাত্ত্বিক ভিত্তিও নির্মাণ করেছিলেন।

তাঁর সাহিত্যজগৎ ও চিন্তাভাবনার কেন্দ্রে ছিল সাধারণ মানুষ—তাঁদের জীবনের টানাপোড়েন, তাঁদের আশা-নিরাশা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত। সিরাজ মুর্শিদাবাদের সেই সব জনজীবন কাছ থেকে দেখেছিলেন, যেখানে ধর্মীয় বিভেদ, জাতিগত সংঘাত এবং শ্রেণিগত টানাপোড়েন প্রকটভাবে বিরাজ করত। বিশেষত হিন্দু-মুসলমান বিবাদ এবং মুসলমান চাষিদের মধ্যে বাগদি ও গোয়ালাদের সঙ্গে সংঘর্ষ ছিল সামাজিক বাস্তবতার অন্যতম দিক। নারীদের এই বিবাদে জড়িয়ে পড়ার ঘটনাও তিনি অবলোকন করেছেন। একই পাড়ায় দুটি প্রভাবশালী পরিবারের মধ্যে নারীর উপর অধিকারের প্রশ্নে সংঘাত ঘটত—এ এক ধরনের গ্রামীণ সামাজিক রাজনীতি, যার সাক্ষী ছিলেন সিরাজ।

এইসব অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে তাঁর সাহিত্যিক বয়ানে ফুটে উঠেছে। তাঁর রচনাগুলোয় দেখা যায় এক অন্তর্লীন বেদনার রেখা, সমাজের অবদমিত স্বর, আর লোকজীবনের সত্য প্রতিচ্ছবি। সিরাজের গল্পে প্রকৃতি, মানুষ, সমাজ এবং সময় যেন একসঙ্গে কথা বলে। তিনি কোনও কৃত্রিম আবেগে আবিষ্ট হননি, বরং যে বাস্তবতায় তিনি বড় হয়েছেন—তাকে রচনায় আত্মস্থ করেছেন সম্পূর্ণ আন্তরিকতায়।

সিরাজ নিজেকে শুধু একজন কথাসাহিত্যিক বা ঔপন্যাসিক হিসেবে দেখেননি; তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের একজন জীবনদর্শী, যাঁর সৃষ্টিশীলতা গড়ে উঠেছিল একদিকে তাঁর পারিবারিক শিক্ষা, অন্যদিকে পল্লিজীবনের অভিজ্ঞতা, লোকনাট্যের গীতিময়তা, আর তৃতীয়ত ইতিহাস ও সমাজের রূঢ় বাস্তবতা থেকে। তিনি বেছে নিয়েছিলেন এমন এক সাহিত্যরূপ, যা কথাসাহিত্যের পাশাপাশি লোকজ রীতিকে ধারণ করে, পল্লিবাংলার সংস্কৃতিকে বুকে আগলে রাখে।

তাঁর ভাষা কখনো গ্রামীণ, কখনো শহুরে; কখনো লোকজ ছন্দে মোহিত, কখনো বা গভীর দার্শনিক আলোচনায় নিমগ্ন। সিরাজের সাহিত্যজগতে যেমন রয়েছে রহস্য, কল্পনা ও বাস্তবতার দার্শনিক সংঘর্ষ, তেমনি রয়েছে এক আশ্চর্য মানবিক বোধ। তাঁর রচনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, তিনি কখনো পাঠককে ছুঁড়ে দেননি বাইরের দৃশ্যের বর্ণনায়; বরং পাঠককে নিয়ে গেছেন সেই দৃশ্যের অভ্যন্তরে—যেখানে ভাষা ও চিত্রকল্প একসঙ্গে মিশে তৈরি করেছে গভীর সাহিত্যিক অভিজ্ঞতা।

এইভাবে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ হয়ে উঠেছেন এক বহুবর্ণ, বহুধ্বনিময় সাহিত্যিক সত্তা—যাঁর মধ্যে আমরা খুঁজে পাই একাধারে বাংলার পল্লিজীবনের অনুরণন, মাটির গন্ধ, প্রকৃতির সংগীত ও মানুষের কষ্টের মৌন হাহাকার। তাঁর সাহিত্য এই বাংলারই ভাষ্য, এই বাংলারই আত্মদর্শন।

আজ যখন আমরা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ এর সাহিত্যকীর্তিকে ফিরে দেখি, তখন আমাদের চোখে ভেসে ওঠে খোশবাসপুরের সেই সবুজ মাঠ, দ্বারকা নদীর কলধ্বনি, আলকাপের রঙ্গমঞ্চ, আর এক সাহিত্যানুরাগী মানুষ—যিনি বাংলার কথাসাহিত্যে নিজের মতো করে একটি আসন নির্মাণ করেছেন, আপন স্বর ও ভাবনায়। তাঁর সাহিত্যকীর্তি একদিকে যেমন আমাদের পল্লিসংস্কৃতির অনন্য দলিল, তেমনি তা বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় এক অনুপম সৃজনভাষ্য। সেই অর্থেই সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বাংলা সাহিত্যের এক স্বতন্ত্র উচ্চারণ।

সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজকে সাধারণত আমরা চিনি একজন প্রথিতযশা গল্পকার ও ঔপন্যাসিক হিসেবে। তাঁর ‘ফেলু ফকির’, ‘তাসের দেশ’, ‘মানুষমানুষ’ কিংবা ‘অলীক মানুষ’ জাতীয় রচনাগুলি বাংলা কথাসাহিত্যের ভাণ্ডারে এক অমূল্য সংযোজন। কিন্তু তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার পরিসর কেবল কথাসাহিত্যে আবদ্ধ ছিল না; বরং কবিতার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন এক সংবেদনশীল স্রষ্টা, যাঁর কাব্যদৃষ্টিতে ফুটে উঠেছিল যুগের আত্মা, ব্যক্তি-সমাজ-প্রকৃতির অন্তর্গত টানাপোড়েন ও বিপন্নতা। যাঁরা তাঁর সাহিত্যচর্চার কেবল একটি দিক অবগত আছেন, তাঁদের কাছে এই কবিসত্তা হয়তো অনাবিষ্কৃত থেকে গেছে। কিন্তু যারা তাঁর সমগ্র রচনাভাণ্ডার অনুসন্ধান করেছেন, তাঁদের চোখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সিরাজের কবিসত্তার গভীরতা ও পরিপক্বতা।

আমরা গবেষণার কাজ করতে গিয়ে তাঁর ১৪টি কবিতা সংগ্রহ করেছি, যেগুলির মধ্য দিয়ে ধরা পড়েছে একান্ত সিরাজসুলভ কবিতাভাবনা। এ কথাও বলা যায় যে, আরও কিছু কবিতা হয়তো তাঁর পাণ্ডুলিপিতে কিংবা পত্রপত্রিকায় বিস্তৃত, যেগুলি এখনও গ্রন্থিত হয়নি। যেহেতু সিরাজ মূলত কথাসাহিত্যের জন্য পরিচিত, তাই তাঁর কাব্যচর্চার প্রেক্ষাপট এবং প্রসার বোঝার জন্য এই সীমিত সংখ্যক কবিতাই আমাদের নির্ভরযোগ্য উৎস। তবু এই কবিতাগুলোর মধ্য দিয়েই তাঁর কাব্যপ্রতিভা, কাব্যভাষার গঠনপ্রক্রিয়া ও ভাবজগৎ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভব।

তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা ‘শেষ অভিসার’, যা ১৯৫০ সালে ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এটি সিরাজের অন্যতম প্রাচীন কবিতা, যেখানে আমরা দেখতে পাই কাব্যভঙ্গিমায় জীবনানন্দীয় এক প্রতিধ্বনি। বাংলা আধুনিক কবিতার জগতে জীবনানন্দ দাশের প্রভাব যেমন সুদূরপ্রসারী, তেমনি সিরাজও তাঁর কাব্যে সেই স্বপ্নময়তা, বিষণ্ণতা ও অন্তর্দর্শনের ধারাকে আত্মস্থ করেছিলেন। ‘শেষ অভিসার’ মূলত একটি বিশ্বাসচ্যুত সময়ের কবিতা। যেখানে বিপন্ন মানুষের স্বপ্ন, আশা ও প্রেম—সব কিছুরই অবসান ঘটে। যুদ্ধ, সংগ্রাম ও রক্তপাত যখন পৃথিবীর আনন্দ-সৌন্দর্যকে মুছে দিতে উদ্যত, তখন কবি আশ্রয় খোঁজেন আত্মিক এক ধ্রুবতারা, যে বিশ্বাসের নাম ‘শেষ অভিসার’।

এই কবিতার শুরুতেই বলা হয়েছে, “তারও মনে সাধ ছিল স্বপ্ন রচনার।” এই এক পঙ্ক্তিতেই যেন ধরা আছে মানুষের অনিবার্য আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নময়তার প্রতি প্রত্যয়ের ছাপ। কিন্তু তা পূর্ণতার দিকে গমন করতে পারছে না। কবি যেন জীবনের অন্তিম প্রান্তে এসে স্বপ্নের অর্পিত আভা খোঁজার চেষ্টা করছেন। পরে কবি বলেন, “যে এলো সবার শেষে জীবনের শিল্প রচনায়।” এই কবিতাটি প্রকৃতির দৃষ্টিতে শেষ হয় না; বরং প্রকৃতি এখানেও থেকে যায় সাক্ষী হয়ে। “এ মাঠের ধানে তবু / এ পাখির গানে / এখনও রঙিন মেঘে লেগে আছে ইতস্তত।” এখানে প্রকৃতি জীবনের পরিপূরক নয়, বরং স্মৃতি ও প্রত্যাশার ধারক।

এরপর আমরা দেখতে পাই ১৯৫৮ সালে রচিত ও প্রকাশিত ‘পল রোবসনকে’ কবিতাটি। এটি একটি রাজনৈতিক ও মানবিক স্বরে আচ্ছন্ন কবিতা। সিরাজ এই কবিতায় পল রোবসনের গান থেকে একটি পঙ্ক্তি ধার করে কবিতার শুরু করেন—“All of us in one heart।” এই একটি পঙ্ক্তি তাঁর সমগ্র মানবিক বিশ্বাসের সঙ্কেত হয়ে দাঁড়ায়। রোবসনের জীবন ও সংগ্রামকে কেন্দ্র করে সিরাজ এখানে এক বৃহত্তর সংগ্রামের ছবি আঁকেন, যেখানে ক্ষুধা, বন্যা, নিপীড়ন এবং যুদ্ধের ছায়া বারংবার ফিরে আসে। কবিতার অন্তিম পঙ্ক্তিগুলিতে সিরাজ বলেন, “সত্যি আমরা এই নতুন জন্মের কেন্দ্রে এসে দাঁড়িয়েছি / বলছি পরস্পরকে, ভয় নেই।” এই উচ্চারণ কেবল কবিতার গূঢ় দার্শনিক প্রস্তাব নয়, এটি এক সামষ্টিক বাঁচার প্রত্যয়—যেখানে মানুষ মানুষকে বলছে, “ভয় নেই।” এই সাহসের সুর, এই অন্তর্নিহিত আশাবাদ, সিরাজের কাব্যসত্তার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

১৯৫৯ সালে লেখা ‘নির্গতিক’ কবিতাটি একেবারেই আলাদা ভঙ্গিমার। এটি যেন কবির আত্মানুসন্ধানের ফল। এখানে ফুল শুকিয়ে পড়ে গেছে, তার জায়গায় কীটপতঙ্গ ঘোরাফেরা করছে—এ যেন জীবনের প্রতীকী ব্যর্থতা, রূপান্তর এবং পতনের চিত্র। এক যুবকের আত্মহননের মধ্য দিয়ে সিরাজ দেখিয়েছেন প্রেমের অপূর্ণতার এক নির্মম বাস্তবতা। কবি লিখেছেন, “ছাদের নীল আকাশের নিচে আলিসায় ভর করে / দাঁড়িয়ে থাকা প্রেমাকাংখিনীদের।” এই চিত্র যেন হৃদয়ের অজস্র অব্যক্ত বেদনার প্রতিচ্ছবি। এখানে এক ধরণের নিঃসঙ্গতা, শূন্যতা এবং নিরুদ্দেশ যাত্রার অনুভব ফুটে উঠেছে, যা ‘নির্গতিক’ শব্দটির মধ্যেও নিহিত।

একই বছর রচিত আরেকটি কবিতা ‘বুড়ো হাতিটা’ বাংলা আধুনিক কবিতার এক উল্লেখযোগ্য চিত্রকল্পময় রচনা। দেওয়ালে একটি বুড়ো, রুগ্ন হাতির ছবি দেখে কবির মনে জাগে গভীর সহানুভূতি। এই হাতি কেবল একটি প্রাণী নয়; এটি যেন জীবনের ক্লান্ত, ক্ষয়িত রূপ। কবির বর্ণনায়, এই হাতির চিত্র যেন মিশে যায় ঘরে শুয়ে থাকা মানুষের শরীরের সঙ্গে—প্রকৃতির প্রাণ ও মানুষের প্রাণ একাকার হয়ে যায়। এখানেই কবিতাটি এক গভীর দার্শনিক অর্থ ধারণ করে। দেওয়ালের ছবির পাশে একটি তীরবিদ্ধ টিকটিকি, যা যেন অস্তিত্বের ক্ষতচিহ্নের প্রতীক। শেষ পর্যন্ত তিনটি ছবি—হাতি, টিকটিকি এবং মানুষ—এই কবিতায় হয়ে ওঠে প্রকৃতির রূপান্তরিত প্রতীক।

সিরাজের কবিতায় প্রকৃতি সবসময় এক নীরব সঙ্গী। কখনো তা আবেগের আশ্রয়, কখনো তা প্রতিবাদের ভাষ্য, আবার কখনো তা নিঃসঙ্গতা ও শূন্যতার ছায়া। তাঁর কবিতা নিছক প্রকৃতির চিত্রায়ন নয়; বরং প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে মানুষের আত্মিক অনুভবের এক গভীর অন্বেষণ। তাঁর কবিতার ভাষা কখনো প্রতীকময়, কখনো সরলবর্ণনামূলক, কিন্তু প্রতিটি কবিতার অন্তরালে থাকে এক অন্তর্জার অনুভব—যা কেবলমাত্র কাব্যদৃষ্টিতে উপলব্ধি করা সম্ভব।

তাঁর কবিতায় বারবার ফিরে আসে মানুষের অপূর্ণতা, ব্যক্তিগত ব্যর্থতা, প্রেমের নিরাশা, সমাজের অস্থিরতা, এবং জীবনের অন্তর্নিহিত নিঃসঙ্গতা। এসব সত্ত্বেও, কবি আশাবাদী, কারণ তাঁর দৃষ্টি সর্বদা কেন্দ্রীভূত থাকে মানবতার দিকে, জীবনকে ভালোবাসার দিকে। সিরাজের কবিতা তাই এক ধরনের সংলাপ, যে সংলাপে জড়িয়ে থাকে ব্যক্তি, প্রকৃতি, সমাজ ও সময়ের জটিল অভিঘাত।

এই কবিতাগুলির মাধ্যমে আমরা যাঁকে খুঁজে পাই, তিনি কেবল গল্পকার সিরাজ নন, তিনি এক সংবেদনশীল, দার্শনিক মননের কবি—যিনি হৃদয়ের গোপনতম কণ্ঠস্বরকে ভাষায় রূপ দিতে জানেন। তাঁর কবিতা কখনো বিদ্রোহের ভাষা, কখনো প্রত্যয়ের উচ্চারণ, আবার কখনো এক নিঃশব্দ অভিসারের প্রতিচ্ছবি। তিনি কখনো মানুষকে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেন, আবার কখনো আশ্বাস দেন এক নবজন্মের। এটাই সিরাজের কবিপ্রতিভার মাহাত্ম্য।

তাঁর কবিতার ভাষা ও ছন্দে কোনও এক রূঢ় অলংকার নেই। বরং একটি প্রাঞ্জল, সপ্রতিভ এবং সহজ সরল প্রকাশভঙ্গি আমরা পাই—যা আজকের বাংলা কবিতার পরিসরে বিরল। যদিও সিরাজ তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছেন গদ্যরচনায়, তবু এই কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি প্রকৃত অর্থে ছিলেন একজন গভীর উপলব্ধিসম্পন্ন কবি। তাঁর কবিতায় যে যন্ত্রণা, যে প্রেম, যে নিঃসঙ্গতা এবং যে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে—তা আজও পাঠকের মনে আলোড়ন তোলে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ এর কবিতা বাংলা কাব্যধারার মূল স্রোতে প্রবাহিত না হলেও, তা বাংলা সাহিত্যের ঐশ্বর্যের অংশ। এইসব কবিতা শুধু তাঁর কবিপ্রতিভার প্রমাণ নয়, বরং তাঁর চিন্তাজগত, সমাজবীক্ষা ও অনুভবের গভীরতা প্রকাশ করে। তাঁকে একদিকে যেমন আবিষ্কার করতে হবে কথাসাহিত্যিক হিসেবে, তেমনি অপর দিকে আবিষ্কার করতে হবে একজন অন্তর্মুখী, গভীরমনা কবি হিসেবেও। তাঁর কবিতা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়—সাহিত্য কেবল একটি রূপে প্রকাশিত হয় না; বরং তার প্রতিটি শাখা, প্রতিটি রূপ, একটি মানুষকে বুঝবার জন্য অপরিহার্য অংশ। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ সেই বিরল লেখকদের একজন যাঁর গদ্য যেমন পাঠককে সমৃদ্ধ করে, তাঁর কবিতাও তেমনি পাঠকের হৃদয় ছুঁয়ে যায় এক অন্তর্জার সুরে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ মূলত কথাসাহিত্যের জন্য সুপরিচিত হলেও, তাঁর কবিতা আমাদের বাংলা সাহিত্যের আরেকটি স্বল্পালোচিত কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। তাঁর কবিতা হয়তো আধুনিক কবিতার উচ্চতম বিন্যাসে স্থান পায় না, কিন্তু তাতে লুকিয়ে থাকে একটি মননের জগৎ, একটি সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি, এবং এমন এক আত্মভাষ্য যা কবিতা রচনার আড়ালে পাঠকের সঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে চায়। সিরাজের কবিতাগুলি কোনও নির্দিষ্ট নান্দনিক নীতিমালার অনুসারী নয়, বরং ব্যক্তিগত স্মৃতি, অভিজ্ঞতা, এবং অন্তর্মুখী মননের ধারাবাহিক প্রকাশ। এই কবিতাগুলি তাঁর সাহিত্যজীবনের পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে—যেখানে একজন কথাশিল্পীর কল্পনা ও অনুভব শব্দের ছন্দে ধরা দিতে চায়।

১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে ‘একক’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর ‘মেয়েটি’ শীর্ষক কবিতাটি। এটি তাঁর কাব্যপ্রতিভার অন্যতম সংবেদনশীল নিদর্শন। সিরাজ এখানে যে নারীচরিত্র নির্মাণ করেছেন, তা নিছক একটি নারীমাত্র নয়—সে প্রকৃতির এক রূপ, মাটি-জল-আলো-বাতাসের সঙ্গে মিশে থাকা এক জীবন্ত অস্তিত্ব। কবিতাটি শুরুতেই আমরা দেখি—

“মেয়েটির নিঃশ্বাসের সুদগ্ধ বাতাস

অনেক ঘুম ফুলের ভাঙায় দোলায় কি বিপর্যয়ে দ্যাখো।”

এই লাইনগুলির মধ্য দিয়ে কবি নারীকে তাঁর নিঃশ্বাসে সুগন্ধময় বাতাসে পরিণত করেছেন, যে বাতাস ঘুমন্ত ফুলকে জাগিয়ে তোলে। এই এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্রকল্পে নারী হয়ে ওঠে এক বোধ, এক স্পর্শ—যার স্পর্শে প্রকৃতি কেঁপে ওঠে। পরে কবি আরও বলেন—

“অবশেষে নদীর উজানে হেঁটে আকাশকে পাশে পাশে এনে

মেয়েটি দাঁড়ালো দ্যাখো, করবী ফুলেই গোছা গোছা চুল

দু কাঁধে বাতাসে দোলা রাত্রি দু’টি-যে পদ্ম দিনেই

সততই ফুটে থাকে মুখে তার। পায়ের পাতায় আলতো

পথ চলা ধুলোর নিবিড় রঙ আলতাকে ঢেকেছে খানিক।”

এই অংশে আমরা দেখি নারী হয়ে উঠেছে রাত্রির দোলা, পদ্মের মাধুর্য এবং করবী ফুলের প্রতীক। তাঁর চুল, মুখ, পায়ের ধুলোমাখা আলতা—সবকিছু যেন প্রকৃতির রঙে রঞ্জিত। সিরাজের এই কবিতায় নারীর শরীরী উপস্থিতি একেবারেই গাণিতিক বা যৌন নয়; বরং তা অনুভবের, দর্শনের এবং প্রায় অলৌকিক এক অভিজ্ঞতার রূপান্তর। এই নারীর পায়ে পড়ে থাকা ধুলোর ‘নিবিড় রঙ’ পর্যন্ত কবির দৃষ্টিসীমার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—যা দেখায়, সিরাজ প্রকৃতির প্রতিটি ক্ষুদ্র অনুষঙ্গ পর্যন্ত কত গভীরভাবে অনুভব করতে পারতেন।

এরই পাশে স্থান পায় তাঁর আরেকটি স্মৃতিমথিত কবিতা, ‘যাবার ইচ্ছে ছিল’। এখানে পুরনো বাড়ির দেওয়ালে আঁকা ময়না পাখি, ডাঙার মাঠ, শৈশবের হারানো পুতুল আর ভাঙা রেলগাড়ির চিত্র যেন এক নস্টালজিক রুমাল খুলে ধরে পাঠকের সামনে। কবি বারবার ফিরে যেতে চান সেই অতীতে, যেখানে স্মৃতি ছিল উজ্জ্বল, নিখাদ, নির্মল। “নীল দেওয়ালের উপর এঁকে রাখা ময়না” কেবল একটি চিত্র নয়, বরং তা হয়ে উঠেছে হারিয়ে যাওয়া শৈশবের, স্মৃতির এবং এক নির্দিষ্ট সময়ের অনুকৃতি। জীর্ণ বাড়ি ভেঙে গেলে ছবিও হারায়, কিন্তু তার ছাপ থেকে যায় মনের মধ্যে, কল্পনায়—যা ভাঙে না, যা রয়ে যায় এক অদৃশ্য নীল আবরণে।

সিরাজের জীবনে লোকনাট্য আলকাপ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা। সেই আলকাপ-জীবনের স্মৃতি নিয়ে লেখা কবিতা ‘এখনো ভাবতে অবাক লাগে’, রচিত ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে। এটি মুখের কথায় লেখা স্বরবৃত্ত ছন্দের একটি কবিতা, যেখানে গ্রামবাংলার আলকাপ দলের অভিজ্ঞতা, গান, প্রেম, এবং স্মৃতি মিলেমিশে এক আত্মকথনের আকার ধারণ করেছে। কবির উচ্চারণ—

“মধ্য রাতে দরজা নড়ে গাঁ-গেরামের দোহারকিরা

আকাশ মুখো চুল ঝাঁকিয়ে সেই ধুয়ো গায় ভালোবাসি।”

এই পংক্তিতে যেন গ্রামীণ সংস্কৃতির হৃদয়ঘন সুর বাজে, আলকাপের দলীয় পরিবেশনা, গাঁ-গেরামের উন্মাদনা, আর ভালোবাসার ধ্বনি মিশে এক আত্মগত অভিজ্ঞতায় রূপ নেয়। আবার—

“দীর্ঘ কেশী আফ্রোদিতি বানিয়েছিলাম যত্ন করে

বলেছিলাম ভালোবাসি এখন ভাবতে অবাক লাগে।”

এখানে একান্ত ব্যক্তিগত প্রেম, এক নারীর প্রতি নিবেদিত প্রেম ও সৃজন এক হয়ে গেছে। সিরাজ যেন এখানে তাঁর ‘অভিজ্ঞতা’ ও ‘প্রতিস্মৃতি’র সীমানা মুছে দিয়ে নির্মাণ করেছেন এক স্নিগ্ধ কবিতাকাঠামো, যেখানে লোকসংস্কৃতি ও আত্মজীবনের দোলাচল একসূত্রে গ্রথিত।

সিরাজের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কবিতা ‘বিবর্ণ ট্রেনের মৃত্যু হলে’ প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালের ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকার শারদ সংখ্যায়। কবিতাটি আপাতত এক বাস্তব চিত্র অঙ্কন হলেও এর অন্তর্নিহিত প্রতীকবাদের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এটি এক চূড়ান্ত ভাঙনের, মৃত্যুর এবং সমাজ-সভ্যতার অন্তিম দুর্দশার কবিতা। কবির বক্তব্য—

“বিবর্ণ ট্রেনের মৃত্যু হলে

নদীর পোলের নীচে হাহাকার।”

এখানে ট্রেন, পোল, নদী—সবই বাস্তব বস্তু হলেও, তাদের রূপক ব্যবহার কবিতাকে করে তুলেছে বহুব্যঞ্জনাময়। ‘বিবর্ণ ট্রেনের কঙ্কাল’ আর ‘ভগ্ন সেতু’ একধরনের পতনের, ভেঙে পড়ার প্রতীক। পাশাপাশি—

“নদীটা খুবই গভীর, ভগ্ন সেতু, ট্রেনের কঙ্কাল

এ সবই নিসর্গে প্রতিসারিত এবং

অপর্ণার অর্পিত শরীর।”

এই অংশে অপর্ণা নামের নারী শরীরের উপমায় ভগ্ন ট্রেন ও সেতুর সঙ্গে নিসর্গ মিশে যায়, এবং পাঠকের কাছে ধরা দেয় এক গভীর দার্শনিক ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ চিত্র। এখানে প্রকৃতি, নারী, এবং যান্ত্রিকতার মেলবন্ধনে গড়ে ওঠে আধুনিকতার ক্ষয় ও ক্লান্তির এক অনুপম রূপক।

সিরাজের আরেকটি ব্যতিক্রমী কবিতা ‘বৈদ্যুতিক’ প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালের ‘কৃত্তিবাস’-এর শারদ সংখ্যায়। এই কবিতায় আমরা দেখি বিচ্ছিন্ন চিত্রের সমাবেশ—যা একেবারে স্বপ্নের মতো ভেসে আসে। স্মৃতি, ঘরের আবহ, মগজের তপ্ততা, রেকর্ড ঘোরা, ইস্তিরি টেবিল, ধোবিখানা—সব মিলিয়ে এক চেতনাস্রোতের মধ্য দিয়ে নির্মিত হয়েছে এই কবিতা। কবি লিখেছেন—

“মগজের বিজলী পাখা হওয়া ঘর ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব

মগজে কোথাও চুপ প্রভুভক্ত বাদামী কুকুর

রেকর্ড ঘুরছে অবিশ্রাম

এবং ইস্তিরি ঘোরে ধোবিখানা লম্বা টেবিলে…”

এই কবিতায় একটি ঘরের ভেতরে থাকা ব্যক্তির মানসিক দৃশ্যচিত্র তৈরি হয়েছে, যেখানে প্রতিটি বস্তু একটি নির্দিষ্ট প্রতীক বহন করছে। তবে এগুলি সরাসরি ব্যাখ্যাতীত, পাঠকের অনুভবের ওপর নির্ভর করে কবিতার ব্যঞ্জনা গঠিত হয়। সিরাজ এখানে এক ধরনের মস্তিষ্কপ্রসূত আচ্ছন্নতা, স্বপ্নিলতা এবং নিস্তরঙ্গ স্থিরতার ভেতর দিয়ে এক ক্লান্ত সমাজবীক্ষা রচনা করেছেন।

এই কবিতাগুলি নিয়ে সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে, সিরাজের কবিতা উচ্চমার্গের তাত্ত্বিক কাঠামো না গড়লেও, এগুলি তাঁর সাহিত্যচর্চার প্রারম্ভিক পদক্ষেপ হিসেবে তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর কবিতা সহজবোধ্য, কিন্তু তা সরলীকৃত নয়। এখানে রয়েছে ব্যতিক্রমী দৃশ্যচিত্র, অপ্রচল অনুষঙ্গ, আর একটি গভীর অভ্যন্তরীণ জীবনবোধ—যা সহজে পাঠকের কাছে পৌঁছে যায়। তাঁর শব্দচয়ন স্বাভাবিক, দৈনন্দিন, কিন্তু ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। কোনও এক প্রচলিত কবিতার নান্দনিক কাঠামো অনুসরণ না করেও সিরাজ গড়ে তুলেছিলেন তাঁর স্বকীয় কবিপরিচয়।

তাঁর কবিতার সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে সেই সরল উপস্থাপনার মধ্যেই, যা আত্মজ থেকে উৎসারিত। এ যেন নিজের সঙ্গে, নিজের সময়ের সঙ্গে এক প্রগাঢ় আলাপন। এমন কবিতার সৃষ্টি সাহিত্যিক প্রস্তুতির অঙ্গ এবং সেই প্রস্তুতির পথ ধরেই সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ পরবর্তীতে হয়ে উঠেছেন বাংলা গদ্যসাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর কবিতা হয়তো এককভাবে আধুনিক বাংলা কবিতার শিখরে উঠেনি, কিন্তু তাঁর এই কবিসত্তা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, একজন সাহিত্যিকের ভেতরে কবি সর্বদাই বাস করে, কখনো উজ্জ্বল, কখনো আবছা, কিন্তু সর্বদা সক্রিয়। এই কবিসত্তার ভাষ্যে আমরা পাই এক সাহিত্যের অন্তরস্বর, যা আমাদের হৃদয় ছুঁয়ে যায় নীরবে, নিঃশব্দে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ এর সাহিত্যচর্চার পরিসর যেমন বিস্তৃত, তেমনি বহুমাত্রিক। তাঁর সাহিত্যসাধনার প্রধান ক্ষেত্র অবশ্যই গদ্যরচনার অঙ্গন—গল্প ও উপন্যাস—তবে তিনি সাহিত্যকে একমাত্র কাগুজে বিন্যাসে সীমাবদ্ধ রাখেননি। জীবন ও শিল্পের প্রান্তিক অঙ্গনেও তিনি ছিলেন সমান সক্রিয়, বিশেষ করে লোকজ সংস্কৃতির নির্যাসে তাঁর চেতনাভুবন গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে। যদিও তিনি স্বনামে কোনও নাটক রচনা করেননি, তবু তাঁর উপন্যাস ‘মায়ামৃন্দগ’-এর নাট্যরূপ ‘মায়া’ যখন মঞ্চস্থ হয়, তা একদিকে যেমন সিরাজের অভ্যন্তরীণ শিল্পবোধের নতুন দ্বার উন্মোচন করে, তেমনই অন্যদিকে বাংলা নাট্যজগতেও এনে দেয় এক ধরনের সাহিত্যিক সৌরভ।

‘মায়া’ নাটকটি রূপ দিয়েছেন প্রদীপ ভট্টাচার্য, যিনি সিরাজের উপন্যাসের মর্ম ও মাধুর্যকে মঞ্চের ভাষায় অনুবাদ করেছেন। বহুরূপী’র ৫০তম নাট্যোৎসবে এই নাটক যখন অভিনীত হয়, সিরাজ নিজে উপস্থিত থেকে সেই অভিনয় উপভোগ করেছিলেন। তাঁর অনুভব, গর্ব এবং প্রশান্তি, এই নাটককে ঘিরে, পরবর্তীকালে তাঁর সাহিত্যচেতনার একটি আত্মবিশ্বাসী দিক উন্মোচিত করে। নাটকের মূল চরিত্র আলকাপ শিল্পী ওস্তাদ ঝাঁকসু, যিনি একজন প্রকৃত শিল্পী—মায়ার মোহে আবদ্ধ, সত্যের সন্ধানপ্রয়াসী। সংসার তাঁকে টানে না, কিংবা বলা যায়, তিনি সংসার উপেক্ষা করেই শিল্পের জগতে মগ্ন। ঝাঁকসুর মুখে উচ্চারিত গান—

“আমার এমন জনম আর কি হবে

মানুষ দেখতে এসেছিলাম ভবে।”

—এই পঙ্ক্তি যেন হয়ে ওঠে এক অন্তর্জাগতিক দর্শনের বাণী, যা শুধু চরিত্রটির নয়, বরং নাটকের মূল ভাবার্থও প্রকাশ করে। নাটকে বারবার দেখা যায় শিল্পসাধনার ব্যথা, তার সাথে বাস্তবের সংঘাত, সংসারের উপেক্ষা। একসময় মায়ার আবরণ ছিঁড়ে গেলে মানুষ ফিরতে চায় আপন সংসারে। ঝাঁকসুও ফেরে, কিন্তু তার কোনও স্থান আর অবশিষ্ট থাকে না। এই বেদনাতুর পরিণতি ব্যক্ত হয় আরেকটি হৃদয়বিদারক পঙ্ক্তিতে—

“শিমূল তোর গুণের বালাই নাই

বিষের কাঁটা অঙ্গে গাঁথা গন্ধ মধু নাই।”

এই আত্মজ উপলব্ধি সিরাজের লেখালেখির অন্তর্গত মানবিক ব্যথারই বহিঃপ্রকাশ। নাটক থেকে আবার আমরা ফিরি তাঁর কথাসাহিত্যের পরিসরে, যেখানে তিনি গ্রামীণ জীবনের অন্তঃশস্য রঙ ও গন্ধ নিয়ে নির্মাণ করেছেন এক বিস্তৃত জীবনজগৎ।

সিরাজের কথাসাহিত্য কোনো শহুরে কল্পনার খেলাঘর নয়। তাঁর গদ্য মূলত রচিত হয়েছে মাটির গন্ধ মেখে থাকা মানুষের কথা দিয়ে—যাদের তিনি কাছ থেকে দেখেছেন, যাঁদের জীবনের সাথে তাঁর একাত্মতা ছিল। তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘নীল ঘরের নটী’ (১৯৬৬) প্রকাশের মধ্য দিয়েই শুরু হয় এই শিল্পপথযাত্রা। কিন্তু ‘কিংবদন্তির নায়ক’ উপন্যাসটি ছিল তাঁর প্রকৃত আত্মপ্রকাশ, যেখানে গল্প বলার দক্ষতা, চরিত্র নির্মাণের সূক্ষ্মতা, এবং জীবনদর্শনের পরিচয় একত্রে ধরা দেয়। এই আত্মপ্রকাশ একদিন গিয়ে মিলেছে ‘তৃণভূমি’ উপন্যাসের মতো বিস্তৃত ক্যানভাসে, যা শুধু সিরাজের নয়, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসেও একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

‘তৃণভূমি’ (১৯৭০) উপন্যাসটি স্থানিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং মানবিক দিক থেকে বহুমাত্রিক। এই উপন্যাসে সিরাজ তুলে ধরেছেন এমন এক গ্রামজীবনের ছবি, যেখানে প্রাচীন লৌকিকতা এবং আধুনিকতার নতুন রূপরেখা পরস্পরের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত। উপন্যাসের মূল স্থান ‘হিজরোল’ গ্রাম এবং আশপাশের সোনাটিকুরি, ব্যানাকাশ ইত্যাদি অঞ্চল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের এক আলেখ্য তৈরি করেছে। এখানে নদী আছে, মাঠ আছে, আছে বনাঞ্চল; এই প্রকৃতি নির্ভর গ্রামীণ জীবনের ভিতরেই রয়েছে প্রান্তিক মানুষের দুঃখ-সুখ, লড়াই ও বেঁচে থাকার দৃঢ় অভিপ্রায়।

এই উপন্যাসে উঠে এসেছে একান্তভাবে সিরাজের নিজের দেখা ও অনুভব করা বাস্তবতা। যেমন—প্রাচীন জমি ব্যবস্থা ভেঙে যাওয়া, কৃষিজ পদ্ধতির বদল, যন্ত্রের আগমন, সরকারের কৃষি-নীতির প্রয়োগ, নদী নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প—সব কিছুই একে একে তৃণভূমির মানবসমাজকে বিপন্ন করে তোলে। আদিবাসী, মেষপালক, গোয়ালা, ক্ষেতমজুরেরা হারাতে থাকে জীবিকা। আবার এই বিপন্নতার মধ্যেই জন্ম নেয় সচেতনতা, প্রতিরোধের বোধ। চন্দনার মতো নেতৃত্বপ্রতিভা সম্পন্ন চরিত্র নেতৃত্ব দেয় আন্দোলনে। দ্বারকা নদীর তীরে এই প্রতিবাদী সংঘাত সূচিত হয়—যা একরকম প্রতীক হয়ে ওঠে শোষিত মানুষের জেগে ওঠার।

চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও সিরাজ অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। রাখাল কবিরাজ, আদিনাথ, চন্দনা, নিশানাথ, সীতা ঝুমরি—সব চরিত্রই নির্দিষ্টভাবে জীবন থেকে উঠে আসা, আত্মস্থ রক্তমাংসের মানুষ। বিশেষত উপন্যাসের সূচনায় আমরা দেখতে পাই রাখাল কবিরাজের নিশিযাত্রা—যেখানে তিনি হাঁপানির ওষুধ ‘মৎস্যগন্ধা’র সন্ধানে বের হন, আর সেই সন্ধান শেষে ঘটে যায় রহস্যময় মৃত্যু। কেউ বলে সাপের কামড়ে, কেউ সন্দেহ করে হত্যার। এই রহস্যে জড়িয়ে পড়ে আদিনাথ, যিনি যৌবনবতী স্ত্রী চন্দনাকে ভোগ করতে উদ্গ্রীব। তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা ছেলেকে পর্যন্ত ক্ষিপ্ত করে তোলে। সত্মা সরযূর হস্তক্ষেপে প্রাণে বেঁচে গেলেও আদিনাথ শেষপর্যন্ত আত্মহননের পথ বেছে নেন।

এই সমগ্র পর্বে সিরাজ যেমন এক সমাজের অস্পষ্টতম স্তর অবধি আমাদের দৃষ্টি টেনে নিয়ে যান, তেমনই তিনি মানুষের প্রবৃত্তি, চেতনা ও মনস্তত্ত্ব নিয়ে কাজ করেছেন নিপুণভাবে। চন্দনা এখানে শুধু এক আন্দোলনের নেত্রীই নন, তিনি এক প্রতিরোধের প্রতীক। তিনি শুধু নারী চরিত্র নয়, বরং এক আদিবাসী নারীর সংগ্রামী চেতনার মূর্তি। সিরাজ তাঁর উপন্যাসে নারীর উপস্থিতিকে কখনও সরল ভোগ্য উপাদানে রূপান্তর করেননি, বরং তাঁদের লড়াই ও বোধের জায়গা থেকে জীবন্ত করে তুলেছেন।

‘তৃণভূমি’ কেবল একটি আখ্যান নয়, এটি একটি সময়ের দলিল, এক পরিবর্তিত পৃথিবীর দলিল, যেখানে প্রান্তিক মানুষ কিভাবে ক্রমে নিঃস্ব হতে হতে প্রতিবাদে দাঁড়ায়, কিভাবে সভ্যতার অগ্রগতি তাদের জন্য নিয়ে আসে সর্বনাশা ঢেউ—এইসব প্রশ্ন ও উপলব্ধির গাঁথুনি দিয়ে এই উপন্যাস তৈরি হয়েছে। এইসব দৃশ্য, দ্বন্দ্ব, ও রক্তমাংসের চরিত্র আসলে সিরাজের সেই অভিজ্ঞ জীবনের উপপাদ্য, যা তিনি সংগ্রহ করেছিলেন গ্রামবাংলার পল্লিজীবনের গভীরে নিজেকে মিশিয়ে।

সিরাজ কখনো শহুরে মধ্যবিত্ত বা ভদ্রলোক সমাজের কথা বলেননি তাঁর কথাসাহিত্যে। তিনি লেখেন তাঁদের কথা, যাঁদের ঘর্মাক্ত দেহের গন্ধ আমরা সাধারণত বইয়ের পাতায় পাই না—চাষি, মজুর, ক্ষেতমজুর, বেদে, রাখাল, গোয়ালা, পাখি ধরা মানুষ—যাঁদের ভাষা, যাপন, এবং সংকট আমাদের তথাকথিত সাহিত্যে স্থান পায়নি। এই লেখকদের সাহিত্যে একটা ‘আলোকিত গ্রাম’ পাওয়া যায় না, বরং পাওয়া যায় সংগ্রামী, বঞ্চিত, সংবেদী মানুষের প্রতিরূপ। তাঁর প্রতিটি উপন্যাস আসলে বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় একটি অনন্য সংযোজন—যেখানে জীবনকে দেখা হয়েছে নিচু থেকে, অন্তর থেকে—not from above, but from within.

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর কথাসাহিত্যে শুধু কাহিনি রচনা করেননি; তিনি ইতিহাস, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, লোকজ বিশ্বাস, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা—এই সমস্ত উপাদানের আন্তরশ্রুতিকে কল্পনার মধ্য দিয়ে রূপ দিয়েছেন। ‘তৃণভূমি’ এই দৃষ্টিভঙ্গির এক প্রগাঢ় প্রতিফলন। এই উপন্যাসে যেমন এক লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতি ও জীবনের আখ্যান আছে, তেমনি আছে প্রতিরোধ ও বিকাশের প্রেক্ষাপটও। তার মধ্য দিয়ে সিরাজ প্রতিষ্ঠা করেছেন প্রান্তিক জীবনের এক কথাসাহিত্যিক মহাকাব্য।

এইসব সাহিত্যসৃষ্টির প্রেক্ষিতে বলা যায়, নাটক, কবিতা, উপন্যাস—সবখানেই সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ জীবনের সঙ্গে এক অন্তঃশীল বন্ধন তৈরি করেছেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্র, কাহিনি, ভাষা এবং ভাবনা—সব মিলিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যে নিজস্ব কণ্ঠস্বর সৃষ্টি করেছেন, যা সময় পেরিয়ে এখনও পাঠকের মনে প্রবলভাবে প্রতিধ্বনিত হয়। তাঁর সাহিত্য প্রান্তিক জীবনের না বলা কথাগুলিকে সামনে এনে আমাদের নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে জীবনের মূল সুর, তার রূপ ও পরিণতি সম্পর্কে। এই দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে বাংলা কথাসাহিত্যে একটি অনন্য স্থান প্রদান করে, যেটি কেবল সময়ের নয়, সাহিত্যের দীর্ঘকালীন উত্তরাধিকারের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক উত্তালতার ভিতর দিয়ে নির্মিত এক অপার বিস্ময় হলো সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাস তৃণভূমি। এই উপন্যাস কেবলমাত্র একটি কৃষিপ্রধান অঞ্চল বা প্রান্তিক জীবনের কাহিনি নয়—এটি এক নির্জন ভূমির অন্তর্গত ক্ষয় ও প্রতিরোধের মহাকাব্য, যেখানে প্রকৃতি, মানুষ, রাজনীতি এবং ইতিহাস একটি সজীব কাহিনির গভীরে এসে একত্রিত হয়েছে। তৃণভূমির প্রাণদায়িনী প্রান্তরে যে বহুমুখী সংঘাত সংঘটিত হয়, তার অনুরণন ছড়িয়ে পড়ে ব্যক্তির মানস থেকে রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার অভ্যন্তরেও।

নিশানাথের পারিবারিক সম্পত্তি সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব থেকে উপন্যাসে যে বৃত্ত রচিত হয়েছে, তা আসলে একটি বৃহৎ অস্থির সময়ের রাজনৈতিক রূপান্তরের প্রতীক। সৎ মা সরযূ ও তার ভাই সঞ্জয়ের ষড়যন্ত্রে নিশানাথ পরিত্যক্ত ও একাকী হয়ে পড়ে। আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে কেউই তার পক্ষে দাঁড়ায় না। সে আশ্রয় খোঁজে প্রকৃতির কাছে, প্রান্তরের কাছে। এই প্রত্যাখ্যান, এই অবসাদ তাকে ঠেলে দেয় সোনাটিকুরির নির্জন তৃণভূমির বুকে, যেখানে সে নির্মাণ করে নিজের ব্যক্তিগত আশ্রয়—মনে মনে এক চেতনালোক, যা শিকড় খোঁজে, নিঃসঙ্গতা ভুলে থাকতে চায়, অথচ শেষপর্যন্ত সেই আশ্রয়স্থলও রয়ে যায় হুমকির মুখে।

নিশানাথের মামা পরাশর চৌধুরী এবং বহিরাগত পুঁজিপতি শুভেন্দু পালিত মিলে এই তৃণভূমিতে গড়ে তুলতে চায় মর্গানাইজ ফার্ম। তারা বাঁধ দেয় নদীর গতিপথে, প্রকৃতিকে তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থে বন্দি করতে চায়। এই উদ্যোগ কেবল একটি কৃষিভূমিকে গিলে ফেলার প্রচেষ্টা নয়, বরং এটি এক অস্তিত্ববিরোধী হিংস্র পরিকল্পনা, যার লক্ষ্য প্রান্তিক জীবনধারার বিলোপ। পরাশর ও পালিত যেন বৃহৎ পুঁজির প্রতিনিধি, যারা প্রকৃতিকে অবলীলায় ভোগ্যবস্তুতে রূপান্তর করে।

কিন্তু তৃণভূমি নিঃশব্দে সহ্য করে না। এখানে যারা থাকে—মাঠ চরানী নারী, রাখাল ছেলে, ক্ষুধিত চাষাভুষো, বিল পাড়ের গুগলি সংগ্রাহক কিংবা পদ্মমূল খেকো সাঁওতাল নারী—তারা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। এই তৃণভূমি তাদের অস্তিত্ব, তাদের জীবন, তাদের সংস্কৃতি। এখানেই সিরাজ স্বতন্ত্র, কারণ তিনি কাহিনির কেন্দ্র করে তুলেছেন এই নিম্নবর্গীয় সমাজজীবন, যা বাংলা কথাসাহিত্যে বহুদিন অনুপস্থিত ছিল। তৃণভূমির এই সংগ্রামী মানুষেরা আর নিঃশব্দ নয়, বরং তারা সক্রিয়, সংগঠিত, প্রতিবাদী।

এই বিস্তৃত ও জটিল উপন্যাসে সিরাজ প্রকৃতির ভূমিকে এক অন্তরাত্মারূপে রূপদান করেছেন। তৃণভূমির পরিবর্তন, ক্ষয় ও দখল যেন বহিঃপ্রকাশ করে সমাজে চলমান আর্থ-সামাজিক দ্বন্দ্বের। উপন্যাসে ঘন ঘন আমরা শুনতে পাই মাঠ চরানী মেয়েদের ক্ষুধার্ত আর্তি, রাখালদের ব্যর্থ প্রতীক্ষা কিংবা চাষিদের ফসলহারা কান্না। এইসব মানুষের দুঃখকে সিরাজ ভাষা দিয়েছেন অনুপম সংবেদনশীলতায়। যেমন তিনি লিখেছেন—“চোখের উপর ভাসছিল সেইসব ক্ষুধার্ত রাখাল ছেলেদের দৃশ্য—এক মুঠো চাল নালার হলুদ জলে ভিজিয়ে রেখে চারপাশে বিরাট যারা ঘুরে বেড়ায়, সেইসব কুনাই বাউরি মেয়েদের কাঠকুটো শাক-মাছ-গুগলি-কাঁকড়া সংগ্রহ করে বেঁচে থাকা…।” এই ভাষা কেবল চিত্রনির্মাণ নয়, বরং এক প্রতিকথা, যেখানে প্রতিটি দৃশ্য একেকটি আর্তনাদ।

সিরাজ এই উপন্যাসে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন বাংলার রাজনৈতিক ভূমিকায় কমিউনিস্ট পার্টির ক্রমবর্ধমান আধিপত্য। পরাশর-পালিতের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে স্থানীয় জনগোষ্ঠী, বিশেষত চন্দনার নেতৃত্বে সাঁওতাল, গোয়ালা, বাথানওয়ালা ও ভূমিহীন কৃষকরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এখানেই উপন্যাসটি একটি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দিকে অগ্রসর হয়। সোনাটিকুরির মাঠে, যা একদিন ছিল নিসর্গের প্রতীক, তা হয়ে ওঠে কমিউনিস্টদের অধিকৃত রাজনীতির ক্যানভাস। এই প্রেক্ষাপটে প্রান্তিক মানুষদের দ্বিধা, আশা-নিরাশা, সংঘাত ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রবলভাবে প্রতিফলিত হয়।

এখানে সংঘাত একমাত্র অর্থনৈতিক নয়; এটি বহুমাত্রিক। যেমন—

ক. প্রকৃতি ও মানুষের সংঘাত: তৃণভূমিকে কব্জা করতে গিয়ে যে হিংস্রতা আরোপিত হয়েছে প্রকৃতির ওপর, তা মানুষের অস্তিত্বকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। প্রকৃতি নিজের ভাষায় প্রতিবাদ জানায়।

খ. যান্ত্রিকতা ও মানবিকতার সংঘাত: মর্গানাইজ ফার্ম, ট্রাক্টর, বাঁধ—এইসব উন্নয়নের প্রতীক যেখানে দাঁড়ায়, তার বিপরীতে আছে মানবিক বেঁচে থাকার লড়াই, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির রক্ষা।

গ. বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের সংঘাত: শুভেন্দু পালিত বা পরাশর চৌধুরীর মতো ব্যক্তিরা পুঁজির দাপটে তৃণভূমিকে গ্রাস করতে চায়, আর তাতে প্রতিরোধ গড়ে তোলে প্রান্তিক শ্রমজীবী সমাজ।

ঘ. জোতদার ও কৃষকের সংঘাত: স্থানীয় জমিদার শ্রেণি এবং ভূমিহীন কৃষিজীবী সমাজের দ্বন্দ্ব চিরকালীন। ‘তৃণভূমি’ এই সংঘাতকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে নতুনভাবে দেখায়।

ঙ. ব্যক্তি ও সমষ্টির সংঘাত: নিশানাথ একক লড়াই শুরু করলেও, শেষপর্যন্ত এই লড়াই সমষ্টির লড়াইয়ে রূপান্তরিত হয়। তার ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্য এক পর্যায়ে জাতিগত অস্তিত্বসংকটের প্রতীকে পরিণত হয়।

এইসব সংঘাতের কেন্দ্রে সোনাটিকুরির মাঠ—তৃণভূমি। এই মাঠ যেমন নিঃসঙ্গ নিশানাথের নিস্তার স্থান, তেমনই রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রাঙ্গণ, আবার প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত রূপে রাষ্ট্রীয় ও পুঁজিপতি আগ্রাসনের কেন্দ্রবিন্দু। এখানে প্রকৃতি এক আশ্রয় নয়, বরং নিজেই এক সক্রিয় চরিত্র, এক মৌল প্রতিপাদ্য যা মানুষকে রক্ষা করে না; বরং মানুষকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়।

সিরাজ এই উপন্যাসে রাঢ় বাংলার নিসর্গচিত্র অদ্ভুত এক নান্দনিকতায় অঙ্কন করেছেন। হলুদ বেলে মাটি, খয়েরি ঘাসে ঢাকা আল, কেয়া-ফণীমনসার ঝোপ, বোরো ধানের সবুজ ছোপ, আর দূর দিগন্তে বিলের জল—এইসব বর্ণনায় নির্মিত হয়েছে এক জীবন্ত ভূদৃশ্য। “সোনাটিকুরিতে এক বিশাল সমুদ্রের আভাস”—এই বাক্যটি যেমন কাব্যিক, তেমনই অন্তর্মুখী। এখানেই সিরাজ কেবল কথাকার নন, এক প্রকৃত শিল্পী। প্রকৃতি তাঁর কাছে কেবল পটভূমি নয়, বরং জীবনদর্শনের একটি আধার।

এই গভীর জীবনচেতনা, রাজনৈতিক বীক্ষা, প্রকৃতি ও প্রান্তিকতার সংমিশ্রণই ‘তৃণভূমি’ উপন্যাসকে করে তোলে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক মহার্ঘ দলিল। এই উপন্যাসে প্রতিটি চরিত্র, প্রতিটি প্রেক্ষিত সিরাজের নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোয় উজ্জ্বল হয়েছে। তাঁর পিতা আব্দুর রহমান ফেরদৌসি ছিলেন কমিউনিস্ট, যিনি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতেন। সিরাজ নিজেও ছাত্রাবস্থায় যুক্ত ছিলেন ছাত্র ফেডারেশন এবং গণনাট্য সংঘের সঙ্গে। তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও সাংস্কৃতিক বোধ এই উপন্যাসে তীব্রভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। আলকাপদলীয় জীবন, মাঠে মাঠে গান-নাচ-কবিতা—এই লোকজ জীবনধারা থেকে যে তীব্র সমাজসচেতনতা তিনি আহরণ করেছিলেন, তারই নিখুঁত প্রতিফলন ঘটে তৃণভূমি-তে।

অধ্যাপক অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় যথার্থই উল্লেখ করেছেন—“পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অশান্তির ছায়া দীর্ঘতর হয়ে মুর্শিদাবাদের ব্যানাকাশের বনে ছায়াসঙ্গী আর বিল অঞ্চলের গ্রাম সমাজের উপর পড়েছিল।” সিরাজ ঠিক এই ছায়াসঙ্গীকেই সাহিত্যরূপ দিয়েছেন, যাতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর না বলা কথা, নিঃশব্দ প্রতিবাদ, হারানো অধিকার এবং পুনর্জন্মের আকাঙ্ক্ষা সবকিছুই একটি বৃহৎ কাহিনির রূপ নেয়।

তৃণভূমি উপন্যাসে প্রকৃতি কেবল ভূপ্রকৃতি নয়, এটি এক জীবন্ত আত্মা—যে খণ্ডিত হয়, দখল হয়, আবার রক্তাক্ত শরীর নিয়েও প্রতিবাদ করে। এই উপন্যাস কেবল একজন কথাশিল্পীর কল্পনা নয়, এটি ইতিহাস, ভূগোল ও রাজনীতির সম্মিলনে নির্মিত এক সংগ্রামী প্রান্তরের মহাকাব্য। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ এর সাহিত্যে তাই শুধু শব্দ নেই, আছে তৃণভূমির মতো নিঃসঙ্গ জমিনে আত্মার স্পন্দন।

‘ব্রাত্য’ শব্দটির ব্যুৎপত্তি ও অর্থবোধ বিশ্লেষণ করলে এর ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক অভিঘাত আমাদের চোখে পড়ে। সংস্কৃত ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে ‘ব্রত + ষ্ণ্য’ যোগে ‘ব্রাত্য’ শব্দের উদ্ভব—যার অর্থ দাঁড়ায় ‘হীন’ বা ‘ব্রতচ্যুত’। এটি এমন এক শ্রেণিকে চিহ্নিত করে যারা সমাজের মূল ধারার আচার-অনুষ্ঠান বা বেদসংবলিত জীবনচর্যা থেকে বিচ্যুত হয়েছে। অন্য এক ব্যুৎপত্তি অনুসারে, ‘ব্রাত্য’ শব্দটি এসেছে ‘ব্যাধাদি + য’ সাদৃশ্যে, যেখানে ‘ব্রাত্য’ বোঝায় অস্পৃশ্য বা অপবিত্র কিছু, অথবা ‘ব্রাত্য + ত্য’ সূত্রে এসেছে, যার মধ্যে ‘বেদগ্রতচ্যুত’ বা বেদাচারচ্যুত অর্থ নিহিত রয়েছে। বঙ্গীয় শব্দকোষ (হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) মতে, ‘ব্রাত্য’ শব্দের অর্থ—ব্রতভ্রষ্ট, আচার-সংস্কারহীন, বর্ণচ্যুত ও পতিত। এক কথায়, ‘ব্রাত্য’ অর্থে বোঝায় এমন এক শ্রেণি বা ব্যক্তি যারা হীন, নিন্দিত, সমাজের প্রান্তে ঠেলে দেওয়া—একটি সংকুচিত, নিচু, অচ্ছুৎ পরিচয়ের প্রতীক।

এই প্রেক্ষাপটে যখন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ এর সাহিত্যবিশ্বে আমরা প্রবেশ করি, তখন ‘ব্রাত্য’ শব্দটির বাস্তব অনুরণন তার লেখার শরীরজুড়ে অনুরণিত হতে থাকে। সিরাজের ‘তৃণভূমি’ উপন্যাসে যে সমস্ত চরিত্র, ভূগোল এবং ভাষাভঙ্গি পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়, তা কেবল সাহিত্য নয়—বরং সামাজিক নথি, সাংস্কৃতিক প্রতিবেদন, এবং নৃবৈজ্ঞানিক পর্যালোচনার ক্ষেত্রেও এক মূল্যবান দলিল হয়ে ওঠে।

‘তৃণভূমি’ উপন্যাসে সিরাজ এমন এক শ্রেণির মানুষের কণ্ঠস্বর তুলে ধরেছেন, যারা সমাজের মূল স্রোত থেকে বঞ্চিত, উপেক্ষিত, প্রান্তিক। এই নিম্নবর্গীয় মানুষগুলোর নাম—হিজরোল, সোনাটিকুরি, ময়নাডাঙা, ধুলোউড়ি, মরাডুংরি। তাদের জীবিকা—রাখাল, গয়লা, ডোম, বাগদি, বাথানওয়ালা, পাখিওয়ালা, মাঠকুড়ানী। এরা সকলেই ‘ব্রাত্য’ অভিধারই প্রতিনিধি। ‘ব্রাত্য’ এই শব্দটি এখানে শুধু একটা অভিধানগত পরিচয় নয়, বরং একটা সামাজিক অবস্থান, একটা নিপীড়নের ইতিহাস, একটি বিস্মৃত জীবনধারার পরিচায়ক হয়ে ওঠে।

সিরাজ এইসব মানুষের কথা, ভাষা এবং মনস্তত্ত্বকে উপন্যাসের কেন্দ্রে এনে মূলধারার সাহিত্যিক ভঙ্গিমাকে একপ্রকার চ্যালেঞ্জ করেছেন। তিনি কেবল শহুরে অভিজাত সমাজের সমস্যাকে সাহিত্যের উপজীব্য করেননি, বরং তাদের চোখে যাদের মানুষ বলেও মনে করা হয় না, সেই ‘অন্য’ মানুষের জীবনের সুর তুলে এনেছেন। উপন্যাসের চরিত্র মানিক, লক্ষ্মণ বাউরি, শৈলর, এরা সকলেই সেই অন্যের প্রতিনিধি। তাদের মুখের ভাষায়ই সিরাজ ফুটিয়ে তুলেছেন তাদের জীবনের রূঢ়তা, আবেগ, হাসি-কান্না, বঞ্চনা ও আশা।

মানিকের সংলাপ—

“কত সুন্দর লেছ হে নিশু, চিন্যে উঠতে পান্নে। বিহা করেছে? কর নি? ক্যানে হে? কলেজে তো অনেক মেইয়া পড়ে।”

এই সংলাপে আমরা দেখি স্থানিক উচ্চারণের সহজ স্বাভাবিকতা। এখানে ভাষা কোনও কৃত্রিম সাহিত্যিক মোচড় নয়; বরং স্বতঃস্ফূর্ত দৈনন্দিন কথোপকথনের ধারা। ‘লেছ’, ‘চিন্যে’, ‘বিহা’, ‘মেইয়া’—এসব শব্দে মিশে আছে স্থানিক সংলগ্নতার ঘ্রাণ, অঞ্চলভেদে শব্দের রূপান্তর ও বিকৃতি, আর আছে বাস্তবতার ছাপ।

আবার লক্ষ্মণ বাউরির সংলাপ—

“কবরেজ দিদি, আপনিই আমাদের মা জননী। ওগে-শোকে দুদ্দিনে আপনাকে আমরা মোনোবেথা জানাই। আপনার মান বাঁচাতে পেলে জেবনটা ধন্যি।”

এই ভাষ্যেও দেখা যায় এক নিঃস্ব মানুষের শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা আর দুর্দশার ভাষা, যা সরল অথচ গভীর।

শৈলরের মুখের ভাষা—

“হা দিদি। এখন ও মোনের কুটো বেল না। ওই লোকটা কি গুণ করে এখেছে তুকে? আজ্যি জুড়ে তুর জয় জয়াক্কার দিদি গো, তুম তুর মনের ভরমাটি ঘুচল না।”

এই সংলাপে উঠে আসে একটি অন্ত্যজ নারীর মনের আকুলতা, যা প্রচলিত সাহিত্যিক ভাষায় প্রায় অনুপস্থিত।

সিরাজ কেবল চরিত্রের মধ্যে নয়, স্থানবিশেষের প্রভাবে কথ্যভাষার ভিন্নতা এবং মিশ্রতার প্রয়োগেও স্বচ্ছন্দ। মুর্শিদাবাদের কথ্যরীতির ভাষা, পাশাপাশি বিহার এবং সাঁওতাল পরগনার ভাষাভঙ্গির প্রভাব—সবই তাঁর ভাষার শরীরে সংযোজিত হয়েছে। হিন্দি ও সাঁওতালি ভাষার যে-সীমান্তবর্তী মেলবন্ধন তিনি ঘটিয়েছেন, তা শুধুমাত্র একটি ভাষার বাস্তব প্রয়োগ নয়, বরং একটি ভূগোল, সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের সাক্ষ্য।

এই কথ্যভাষায় কয়েকটি নিদর্শন উল্লেখযোগ্য।

প্রথমত, ‘বট’ শব্দের বিশেষ ব্যবহার—যেমন, ‘ইত মানুষ মারা ঠাঁই বটে।’ এখানে ‘বটে’ শব্দটি একধরনের চূড়ান্ততা এবং শ্রদ্ধার বোধ বহন করছে।

দ্বিতীয়ত, অতীতকালের ক্রিয়াপদে ‘ল’ ধ্বনির সংযোজন, যেমন—‘হোলছিল’। এটি একদিকে পূর্ববঙ্গীয় প্রভাব, অন্যদিকে আদিবাসী ও স্থানিক অভ্যেসের প্রতিফলন।

তৃতীয়ত, ধ্বনিগত রূপান্তরে দেখা যায়—এ > এ্যা (ছেলে > ছেল্যো), ও > উ (তোকে > তুকে, তোর > তুর), এ > ই (এখানে > ইখেনে)। এ-সমস্ত পরিবর্তন একরকম ধ্বনিসংকরতা সৃষ্টি করে, যা ‘তৃণভূমি’র ভাষাকে করে তোলে একাধিক শ্রেণি-সম্প্রদায়-ভাষার সেতুবন্ধন।

সিরাজের এই ভাষাবিন্যাস কেবল বৈচিত্র্য নয়, বরং একধরনের সাহিত্যিক প্রতিবাদ। তিনি প্রমাণ করেন যে, সাহিত্যে স্থান পেতে গেলে ভাষাকে সর্বদা অভিজাত, সংস্কৃতনির্ভর বা উচ্চারণে প্রমিত হতে হবে না। বরং সমাজের যাঁরা প্রান্তে, যাঁদের জীবনের ভাষা প্রতিনিয়ত অবজ্ঞার শিকার, সেই ভাষাকেও সাহিত্যের ভাষা করে তোলা যায়—যদি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি যথাযথ হয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটি দিক গুরুত্বপূর্ণ—সিরাজের ভাষার ব্যঞ্জনাধর্মিতা। তিনি শব্দচয়নে কেবলমাত্র অর্থের দিকে লক্ষ্য রাখেননি; বরং শব্দের অন্তর্লীন প্রতিধ্বনি, শব্দে ধরা-না-পড়া অনুভব, এবং পাঠকের অভিজ্ঞতায় শব্দের অভিঘাত এই সবই বিবেচনায় এনেছেন। তাঁর বর্ণনা ভাষাকে কেবল বাহন হিসেবে ব্যবহার করেনি, বরং ভাষা হয়ে উঠেছে এক স্বতন্ত্র চরিত্র—জীবন্ত, সংবেদনশীল, প্রতিবাদী।

এইভাবে ‘তৃণভূমি’ উপন্যাসটি হয়ে ওঠে এক প্রান্তিক ইতিহাসের জীবন্ত দলিল, যেখানে কেবল চরিত্র বা ঘটনা নয়, ভাষাও হয়ে উঠেছে ইতিহাস-সচেতন। ‘ব্রাত্য’ শব্দটি কেবল প্রাচীন অভিধানেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং সিরাজের কলমে সেই ব্রাত্যরা জীবন্ত হয়ে ওঠে—তাদের ভাষা, বাঁচা-মরার দ্বন্দ্ব, অস্তিত্বের যুদ্ধ, সবকিছু নিয়ে।

বাংলা সাহিত্যে এইরকম আঞ্চলিক ও প্রান্তিক মানুষের ভাষা এবং জীবনের পুনঃস্থাপন এক নতুন দিকচিহ্ন সৃষ্টি করেছে। বিভূতিভূষণের ‘পথের পাঁচালী’ বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’তেও নিম্নবর্গের জীবন উঠে এসেছে, তবে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাদের ভাষাকে এত গভীর স্বাতন্ত্র্য ও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করেছেন যে, তা নিঃসন্দেহে এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

সিরাজের ভাষা, তাঁর ব্রাত্যচেতনা এবং উপন্যাসের গঠনে এই সব উপাদানের সংমিশ্রণ বাংলা কথাসাহিত্যকে দিয়েছে নতুন মাত্রা। তিনি দেখিয়েছেন, সাহিত্য শুধু অভিজাতের কথা নয়, সেইসব মানুষের কথা বলার জায়গাও, যাদের দীর্ঘকাল সমাজ ‘নিচু’, ‘হীন’ বা ‘ব্রাত্য’ বলে চিহ্নিত করেছে।

এভাবেই, ‘তৃণভূমি’ উপন্যাসে ‘ব্রাত্য’ শব্দের অর্থশক্তি, শ্রেণিগত সংকট ও ভাষিক বহুত্ব একত্রিত হয়ে গড়ে তোলে এক সাহসী সাহিত্যভুবন—যেখানে অন্ত্যজেরা কেবল উপস্থিত নয়, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের কণ্ঠে নিজেদের কথা বলে। ভাষা তাদের দাস নয়, ভাষা তাদের অস্ত্র। এই চেতনা ও সাহিত্যের ভাষাবিজ্ঞানচর্চায় সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ চিরকাল প্রাসঙ্গিক থাকবেন।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ এর ‘নিলয় না জানি’ উপন্যাসটি কেবল সাহিত্যকর্ম হিসেবে নয়, এক ধরণের অন্তর্দৃষ্টিমূলক আত্মজৈবনিক আখ্যান হিসেবেও পাঠকের মনে গেঁথে যায়। প্রথম প্রকাশ শারদীয়া বেতার জগতে হলেও ১৯৭৬ সালে শৈব্যা প্রকাশন সংস্থা একে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে এবং পরবর্তীতে এটি দে’জ প্রকাশিত উপন্যাস সমগ্র–৩-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। উপন্যাসটির বৈশিষ্ট্য তার ভাষা, বয়ান এবং আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানী মনস্কতায়—যা বাংলা সাহিত্যে সুফি ভাবধারার এক অনন্য সংযোজন।

এই দীর্ঘ উপন্যাসের সূচনাতেই লেখক এক আত্মকথনধর্মী ভঙ্গিমা গ্রহণ করেন। তিনি জানান—“তখন রাঢ় বাংলায় জনপ্রিয় লোকনাট্যকার আলকাপের সঙ্গে বেড়াচ্ছি মেলা থেকে মেলায়। দলের লোক আদর করে মাস্টার বলে ডাকে। কখনো আসরে আবেগে হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে নাচিয়ে ছোকরার গানের সঙ্গে সুর মেলাই। কখনো বাঁশের বাঁশি বাজিয়ে অভাজন শ্রোতাদের তাক লাগয়ে দিই। আদাড় গাঁয়ে শেয়ালরাজা মাস্টার।” কথাগুলো শুধু ঘটনাপ্রবাহের নির্দেশই নয়, বরং লেখকের ব্যক্তিগত শিল্পীসত্তা এবং ফকিরদের অন্তর্জগতকে জানার চেষ্টা, যাত্রাপথের অন্তর্বর্তী পর্যবেক্ষণ এবং সেই সূত্রে মুসলিম সুফি পরম্পরার প্রতি এক আন্তরিক ঝোঁককেই স্পষ্ট করে।

এই উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে আউল ফকিরদের জীবন ও দর্শন। ‘আউল’ শব্দের উৎস এবং ভাববস্তু ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সিরাজ বলেন—“আগে ভাবতুম, আউল হয়তো বাউলেরই মুসলিম প্রতিশব্দ। কথাটা ভুল। হিন্দু বাউল আর মুসলিম আউল সম্প্রদায় অবশ্য কতকটা এক জাতেরই মানুষ। কিন্তু আউল কথাটা এসেছে আরবি ভাষার আউলিয়া থেকে। আউলিয়া মানে ঈশ্বরের বন্ধু, পবিত্র মানুষ বা সাধুসন্ত। আবার আউল মানে আদি।” এই ব্যাখ্যায় আমরা পাই আউলদের এক অনন্য পরিচয়, যেখানে তারা ধর্মীয় গণ্ডি ছাড়িয়ে বৃহত্তর মানবিকতার পথে, দেহতত্ত্ব আর প্রেমতত্ত্বে জীবন-সংসার ও সংসারত্যাগের দ্বৈততাকে আত্মস্থ করে।

উপন্যাসটির ন্যারেটিভ স্ট্রাকচারে উত্তম পুরুষে বয়ান এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এখানে কাহিনিকার কেবল বাইরের দৃষ্টিকোণ থেকে চরিত্রের বিশ্লেষক নন, তিনি নিজেও এই জগৎ, এই পথ, এই প্রেম-বিরহ-বেদনার শরিক। তাঁর যাত্রা—আধ্যাত্মিক আর বাস্তব, উভয় জগৎকে অতিক্রম করার প্রয়াস। আখ্যানের দৃশ্যপট নির্মাণেও একপ্রকার জার্নির রূপ দেখা যায়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ রবিবার, মাদার পিরের মেলায় গিয়ে সিরাজের যেসব অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা নিছক পর্যবেক্ষণ নয়—বরং গভীর উপলব্ধিজাত। তাঁর লেখায় ধরা পড়ে, “ধু ধু বিশাল মাঠে চলেছি তিনটি মানুষ। বীরভূমের সীমানা ছাড়িয়ে মুর্শিদাবাদে ঢুকলাম মাঠের মাঝামাঝি। চলেছি পুবে। পিছনে খরার সূর্য চলেছে ততক্ষণে। হু হু বাতাস বইছে। রোদের তাপ ততোটা পাচ্ছি না।” এই অনুচ্ছেদে স্থানচ্যুতি, কালচ্যুতি, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ ও সাধনার সাযুজ্য—সবকিছুর মিলন ঘটে এক গূঢ় আখ্যান নির্মাণে।

‘নিলয় না জানি’ উপন্যাসে সুফিবাদী দর্শন শুধু অনুষঙ্গ নয়, এটি আখ্যানের মূল কাঠামোকে চালিত করে। মদনচাঁদ ফকির ও মরজিনা, আবদুল্লা ও মনসুর—এই চরিত্রসমূহ একাধারে দার্শনিক, প্রেমিক, মানুষ ও সাধক। তাদের মধ্যকার সম্পর্ককে শুধুই পার্থিব প্রেম-ঘটনা হিসেবে দেখা যায় না। বরং এই প্রেমে থাকে নিগূঢ় অর্থ, তত্ত্ববোধ, শরীর ও আত্মার দ্বন্দ্ব-সাম্য, বাসনা ও ত্যাগের মেলবন্ধন।

মদনচাঁদ ফকিরের গাওয়া গানে এই রহস্যময় তত্ত্ব প্রকাশ পায়—

“তিরপিণীর ঘাটেতে এক মরা ভাসতেছে

মরার বুকে সর্পের ডিম্ব

হরিণ চরতেছে।”

এই গানটির ব্যঞ্জনা তীব্র। মৃতদেহের বুকে সাপের ডিম—বাসনার চিহ্ন—আর সেই বাসনার মধ্যে হরিণের মতো চঞ্চল জীবনের প্রবাহ, কামনা, রূপ ও গতি। এখানে প্রেম ও কাম, বাঁচা ও মরার মধ্যকার অনন্ত টানাপোড়েনই মূল ভাব। এই গান যেন উপন্যাসের সারকথা, যা মরজিনা ও আবদুল্লার সম্পর্কের মধ্যেই বারবার অনুরণিত হয়।

মরজিনা বিবাহিতা হয়েও আবদুল্লার প্রতি এক গভীর আকর্ষণে টান খায়। এই আকর্ষণ কেবল শারীরিক নয়, বরং অন্তর্মুখী, একধরনের আত্মিক টান, যা সুফি দর্শনের ‘ইশ্কে হাকিকি’-র মতোই এক অনির্বচনীয় বেদনা। অপরদিকে আবদুল্লা একরাত্রের সামান্য দৌর্বল্যে পদস্খলন করে, এবং তার দাম্পত্যজীবনে ফাটল ধরে। এই ঘটনা মনসুরের প্রবল রাগকে উসকে দেয়। আবার পরিণতিতে দেখা যায় আবদুল্লা কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে বাড়ির বাইরে আশ্রয় নেয়—এই গৃহত্যাগ, সমাজবর্জন, নিঃসঙ্গতা যেন সুফি সাধনার চূড়ান্ত পর্যায়—নিবৃত্তি।

এইভাবে দাম্পত্য, প্রেম, সামাজিক বিধিনিষেধ ও শরীরী কামনার সংঘাতে এক সুফিতত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়, যা সিরাজের উপন্যাসকে নিছক প্রেমোপন্যাসে সীমাবদ্ধ না রেখে দর্শনচর্চার ক্ষেত্রেও পরিণত করে। এখানে বাউল ও আউলের মিল ও ফারাক স্পষ্ট করে, লেখক ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে অতিক্রম করে, ভ্রাতৃত্ব, মানবতা, প্রেম ও ব্যথার সার্বজনীন সত্যকে তুলে ধরেন।

উপন্যাসে দেশকালচেতনা বিশেষভাবে উল্লেযোগ্য। কাহিনির পরতে পরতে উঠে আসে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, সাঁওতাল পরগনা অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট। এই ভূগোল কেবল স্থানে সীমিত নয়, তার সঙ্গে যুক্ত হয় মানুষের সংস্কৃতি, বিশ্বাস, লোকজ ধ্যান-ধারণা, জীবনযাপন ও ভাষা। সিরাজ এখানেও প্রথাগত সাহিত্যের অভিজাত ভাষা ত্যাগ করে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা, আঞ্চলিক উচ্চারণ এবং প্রান্তিক মানুষের জীবনাভিজ্ঞতার প্রতিধ্বনি তুলে ধরেন। ফলে উপন্যাসে যে ভাষা গড়ে ওঠে তা বহুস্বরিক, ভৌগোলিকভাবে গভীরভাবে শিকড়গাঁথা।

এই উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য একটি দিক হল, এটি একটি অন্তর্জগতে প্রবেশের উপাখ্যান। লেখক ও পাঠক উভয়েরই যাত্রাপথ তৈরি হয় মেলায়-মেলায় ঘোরা ফকিরদের অনুসরণ করে। এই যাত্রা যেন কেবল বাহ্যিক নয়, একান্ত ব্যক্তিগত অভ্যন্তরীণ গমন। আবদুল্লা চরিত্রটি লেখকের এই অন্তর্জগতের রূপক বলা যায়। তাঁর কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হওয়া, গৃহত্যাগ, সমাজচ্যুতি, চরম একাকীত্ব—এসব ঘটনাকে সিরাজ ব্যথাভরা অথচ নির্লিপ্ত ভাষায় তুলে ধরেন। এখানে আমরা দেখতে পাই সুফিবাদে প্রচলিত ‘মাজযুব’ বা নির্বাক সাধকের চেহারা। সমাজ থেকে নির্বাসিত হয়েও তারা ঈশ্বরের নৈকট্যপ্রাপ্ত।

আবার মরজিনা চরিত্রটিও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একাধারে গৃহবধূ, নারী, প্রেমিকা এবং আত্মসন্ধানী। তাঁর আকর্ষণ, তাঁর দ্বন্দ্ব, তার আকুলতা—সবই আত্মার ঘূর্ণিবাতাসের মতো। মনসুর, তার স্বামী, যেমন এক দুঃসহ সামাজিক কর্তৃত্বের রূপ, তেমনই আবদুল্লা তার আত্মিক পরিপূরক।

উপন্যাসের কাঠামো ও ভাষা এই রহস্যকে বহন করে চলে। সিরাজের ভাষা কখনো অলঙ্কৃত নয়, আবার কখনো কাব্যিক। কোথাও গদ্য, কোথাও চর্যাপদের ছায়াপাত। এই ভাষা একাধারে স্বাভাবিক, কথ্য এবং সত্ত্বার গভীর স্তর ছুঁয়ে যায়।

এই উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে, কারণ এখানে সুফিবাদ বা মারফতি তত্ত্ব কেবল তত্ত্বের ভাষায় নয়, বাস্তব জীবনের সঙ্কটে, প্রেম-বিরহে, শারীরিক পতনে, সামাজিক বর্জনে এবং আত্মবোধের উত্তরণে প্রতিফলিত হয়েছে। ‘নিলয় না জানি’ আসলে এক নিরন্তর অন্বেষণের কাহিনি—একটা আশ্রয় খোঁজার, আত্মার কোনো ‘নিলয়’-এর দিকে যাত্রার।

এই যাত্রা যে কেবল লেখকের একার নয়, পাঠককেও এতে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এইভাবে সিরাজ আমাদের নিয়ে যান এমন এক জগতে, যেখানে আখ্যান, চরিত্র, দর্শন ও অনুভব একে অপরের ভেতরে গলিয়ে যায়—সৃষ্টি করে এক গভীর মানবিক বাস্তবতা, যা কেবল পড়ে ফেলার নয়, উপলব্ধির জিনিস।

এটাই ‘নিলয় না জানি’-র চিরন্তন আবেদন।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ এর উপন্যাসসমূহ তার ব্যক্তিজীবনের নানা পর্ব, বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং লোকজ সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত গভীর উপলব্ধিকে সাহিত্যের শরীরে বুনে দেওয়ার এক আন্তরিক ও ব্যতিক্রমী প্রয়াস। তাঁর ‘নিলয় না জানি’ এবং ‘মায়ামৃদঙ্গ’—এই দুই উপন্যাসকে পাশাপাশি পাঠ করলে বোঝা যায়, লেখক শুধু একজন কথাশিল্পী নন, তিনি একজন জীবনের অন্তর্জগতে বিচরণ করা পর্যবেক্ষক, আধ্যাত্মিক মানবতাবাদী এবং লোকসাংস্কৃতিক পরম্পরার সংবেদনশীল ধারক।

‘নিলয় না জানি’ উপন্যাসে মদনচাঁদ ফকির এবং আবদুল্লার সঙ্গে লেখকের ঘনিষ্ঠতা একটি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক টান তৈরি করে। এই টানেই তিনি যান ইন্দ্রার মাদার পিরের মেলায়। এই মেলা কেবল ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি আউল-ফকিরদের এক মহাসম্মিলন, এক মিলনক্ষেত্র, যেখানে সাধনার নীরবতা যেমন আছে, তেমনি আছে লোকাচার, লোকনৃত্য, আর তাতে জড়িয়ে থাকা নিগূঢ় মানসিকতা। লেখক আশ্রয় নেন মদনচাঁদ ফকিরের অতি সাধারণ, অভাবী ঘরে। সেই অভাবের মধ্যেও আতিথেয়তার আন্তরিকতা, যে অভিজ্ঞতা তাঁর লেখায় চিরকাল ছায়া ফেলে যায়। তিনজনে মিলে উপস্থিত হন পিরের মেলায়, আর সেখানে লেখকের চোখে ধরা পড়ে লোকসংস্কৃতি ও সুফিবাদের এক আশ্চর্য সম্মিলন—যেখানে গাঁজার ধোঁয়া আর আধ্যাত্মিক গানের সুর মিলেমিশে এক অনন্য অনুভব রচনা করে।

এই আধ্যাত্মিক গানের ভিতর দিয়েই সিরাজ তুলে ধরেন তাঁর মুক্তচিন্তা, অন্তর্দৃষ্টিময় দৃষ্টিভঙ্গি। উপন্যাসজুড়ে ছড়িয়ে আছে কিছু গান, যেগুলির মধ্যে নিহিত আছে জীবনদর্শনের গভীরতম ব্যঞ্জনা—

ক. ‘তিরপিনীর ঘাটের এক মরা ভাসতেছে’

খ. ‘পড়ে গৌর লীলার বাজারে’

গ. ‘মানুষ রতন চিনলি না মন’

ঘ. ‘দেখি এলাম আজব বিক্ষ’

ঙ. ‘ভাবে-ভাবে ভাব লাগাচে’

চ. ‘সহজ ভাব দাঁড়াবে কি যে রে’

এই গানগুলি সুফি-চর্যাপদের ধারা থেকে উঠে আসা এমন কিছু ধ্বনি, যা ধ্যান আর দেহতত্ত্বের মধ্যবর্তী সীমানা ঘোলাটে করে দেয়। এখানে ভাব ও ভাবনা, সংসার ও সন্ন্যাস, প্রেম ও প্রপঞ্চ, সব একাকার।

উপন্যাসটিতে লেখকের জীবনদর্শন প্রকাশ পায় দ্বৈত স্রোতের মধ্যে দিয়ে। একদিকে যেমন তিনি পির-ফকিরদের সাধনার সৌন্দর্য খুঁজে পান, অন্যদিকে সমান্তরালে উঠে আসে ভোগবাদে অবগুণ্ঠিত লোকজীবনের ক্লেদ, লোভ, অবক্ষয়। মদনচাঁদ ফকিরের মেয়ের—মরজিনার প্রেম-বিচ্ছেদ, আবদুল্লার জীবনে ক্লেদ-ভোগ ও কুষ্ঠব্যাধি—এই সমস্ত ঘটনাবলির মধ্যে আধ্যাত্মিকতার টানাপোড়েনের সঙ্গে যুক্ত হয় সমাজবাস্তবতা ও মানব-দেহবাদের অন্তর্গত দ্বন্দ্ব।

লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রেও সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ছিলেন এক সরাসরি অংশগ্রহণকারী। ‘নিলয় না জানি’ উপন্যাসে আলকাপ দলের সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততার বর্ণনা সেই সরাসরি অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন। আলকাপ, রাঢ়বঙ্গের একটি লোকনাট্য-ধারা, যার মধ্যে আছে সুর, ছন্দ, কাব্য, রঙ্গ, ব্যঙ্গ, সামাজিক মন্তব্য, আবার আছে লুকিয়ে থাকা যৌনতা, সমাজচরিত্রের গূঢ় সংকেত। এই দলের সঙ্গে লেখকের দীর্ঘ ছয়-সাত বছরের আত্মীয়তা তাঁকে শুধু নাট্যশিল্পী করেনি, একজন সমাজচিন্তক এবং লোকসংস্কৃতির অন্তর্জীবনকে উপলব্ধিকারী করেছিল।

এই অংশে আমরা ফিরে যেতে পারি ‘মায়ামৃদঙ্গ’ উপন্যাসে। এটি ‘আধুনালুপ্ত দুটি সিনেমা পত্রিকার’ শারদীয় সংখ্যায় ১৯৭০ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, পরে ১৯৭২ সালে দে’জ পাবলিশিং গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে। এখানে আলকাপ দলের ভিতরকার জীবনের, ছেলেবেশে নারীচরিত্রে অভিনয় করা ‘ছোকরা’দের, এবং তাদের প্রতি শিল্পী ওস্তাদদের আকর্ষণ ও দ্বন্দ্বের এক করুণ চিত্র আঁকা হয়েছে।

সিরাজ উপন্যাসটির ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন—“প্রথম যৌবনের ছ-সাতটা বছর, এখনকার বিবেচনায় খুব দামী আর সম্ভবনাপূর্ণ ছ-সাতটা বছর—তার মানে, খুব কম করে ধরলেও আড়াই হাজার দিন আর আড়াই হাজার রাত, আমার যা নিয়ে এবং যাদের সঙ্গে সৌন্দর্য ও যন্ত্রণা কেটে গেছে, তাই এবং তাদের নিয়েই এই উপন্যাস।” এই ‘আড়াই হাজার রাত’ কেবল সময়ের পরিমাপ নয়, এক সুদীর্ঘ, আত্মদহনময় সৃজনপর্বের প্রামাণ্য বিবরণ।

‘মায়ামৃদঙ্গ’ উপন্যাসে আমরা দেখি—একদিকে আলকাপের ওস্তাদ ঝাঁকসু, যিনি পালার গঠন ও প্রচারে অগ্রণী, অন্যদিকে তরুণ মাস্টার সনাতন। দুটি আলাদা জগত—একজন প্রবীণ, অন্যজন নবীন; একদিকে জমে ওঠা অভিজ্ঞতা, অন্যদিকে নব-আবেগ। তাদের জীবন ঘুরপাক খায় শান্তি ও সুবর্ণ নামক ছোকরাদের কেন্দ্র করে। এই ছেলেদের আকর্ষণীয় নারীরূপ, তাদের নৃত্যগীত ও যৌবন—আলকাপের প্রাণস্বরূপ। কিন্তু এই যৌবনের মোহভঙ্গ, কামনার বিপর্যয়, পরিণতির নিষ্ঠুরতা—সবই লেখক কৌতুক ও ব্যথা মিলিয়ে লিখেছেন।

উপন্যাসে আলকাপ নামকরণের দার্শনিক তাৎপর্যও অনন্য। সিরাজ লিখেছেন—“আলকাপের পালার নাম ‘কাপ’। ওস্তাদ ঝাঁকসু বলে, সংস্কৃত-মূলে কাপট্য থেকে কাপ—ব্যঙ্গ রসাত্মক নাটক। আর আল-আল মানে হুল, মৌমাছির হুল। মধু খেতে হলে হুলের জ্বালাও সইতে হবে।” এই ব্যাখ্যায় ধরা পড়ে আলকাপ দলের নিজস্ব আত্মচেতনা, জীবনদর্শনের প্রগাঢ়তা। তারা জানে, রস, আনন্দ, প্রেম—সবই ব্যথার সঙ্গে যুক্ত।

এই ব্যথার প্রকাশ ঘটে হরিপদ বাউলের কাহিনিতে। তিনি হিন্দু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত, তাঁর সঙ্গিনী বোষ্টমী কাঞ্চন শেষ পর্যন্ত পতিতালয়ে ঠাঁই পান। সিরাজ দেখান, ফকির-দরবেশ কিংবা বাউল-বৈষ্ণব—যারাই শরীর ও কামনাকে সাধনার হাতিয়ার করেছেন, তারা কেউ শেষ পর্যন্ত অবিকল পবিত্র থাকেন না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রচারের লোভে, কেউ ভোগের দাসত্বে পতিত হয়। কাঞ্চন যেমন পতিতা, মরজিনাও নিজের গৃহকে করে তোলে বারবনিতার আস্তানা।

সিরাজ এইসব চরিত্রে এক প্রকার দার্শনিক করুণা মেশান। তিনি বিচারকের আসনে বসে শাস্তি দেন না, বরং জিজ্ঞাসু হয়ে খোঁজেন—কীভাবে সাধনা ভেঙে পড়ে ভোগে, কীভাবে নির্লিপ্ত ফকির হয়ে ওঠে দেহলোভী গায়ক, কীভাবে নারী হয়ে যায় ভোগের বস্তু। তার প্রতিটি প্রশ্ন সামাজিক, আধ্যাত্মিক, মনস্তাত্ত্বিক।

এই দুই উপন্যাস—‘নিলয় না জানি’ এবং ‘মায়ামৃদঙ্গ’—একসঙ্গে পাঠ করলে বোঝা যায়, সিরাজ লোকজীবনের মুখোশ নয়, মুখ দেখেছেন। তাঁরা যে শিল্পী, তাদের জগৎ যে পূর্ণ রহস্য, কামনা, নিঃসঙ্গতা ও রঙিন যন্ত্রণায় পূর্ণ—এই সত্য সিরাজ অগ্রাহ্য করেননি। বরং তাঁর কলমে উঠে এসেছে বাস্তব, রূঢ় অথচ করুণ জীবনচিত্র, যেখানে লোকসংস্কৃতি, যৌনতা, আধ্যাত্মিকতা, প্রেম ও পতনের ইতিকথা বুনে গেছে এক মায়াবী বয়ানে।

এই মায়াবী বয়ানই সিরাজের লেখার সত্যিকারের শক্তি। তিনি জানেন, সাহিত্য কেবল গীত নয়, হাহাকারও। নাট্য নয়, নির্জনতাও। তাই তাঁর উপন্যাসে নায়ক-নায়িকার মেলবন্ধনের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তাঁদের মধ্যকার টানাপোড়েন, মোহ, মিলনের সম্ভাবনা ও বিসর্জনের বাস্তবতা।

এইভাবেই সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বাংলা সাহিত্যে একমাত্রিক নন, বহুমাত্রিক এক স্রষ্টা। তাঁর সাহিত্য যেন লোককথার মতই—বহমান, বহুবর্ণ, তীব্র ও তীক্ষ্ণ, কিন্তু হৃদয়ের গভীরতায় স্থায়ী। তাঁর উপন্যাসে লোকনাট্য, ফকির-আউল, ছোকরা, পতিতা, আধ্যাত্মিকতা ও কষ্ট—সব একত্রে মিলেমিশে জীবনের জটিল ও করুণ সঙ্গীত গেয়ে যায়। সেই সঙ্গীতের নামই—‘মায়ামৃদঙ্গ’। সেই সঙ্গীতেই লুকিয়ে থাকে ‘নিলয়’—যা আমরা জানি না, অথচ চিরকাল খুঁজি।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বাংলা সাহিত্যের এমন এক অনন্য ব্যক্তিত্ব, যিনি গ্রামীণ জীবনের অন্তর্জগৎ ও মনস্তাত্ত্বিক বিভঙ্গকে এক অদ্ভুত শিল্পরূপে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে নিসর্গের নিঃশব্দ ভাষা, মানুষের স্বপ্ন ও হতাশার সংঘাত, আর এক নিঃশব্দ আত্ম-বীক্ষণ। “বাসস্থান”, “তখন কুয়াশা ছিল”, “হেমন্তের বর্ণমালা” কিংবা “অলীক মানুষ”—প্রতিটি উপন্যাসেই ফুটে উঠেছে চরিত্র, মনন, ভাষা ও সময়ের পরিপার্শ্বিক বাস্তবতা, যেখানে সিরাজ কখনও বর্ণময়, কখনও ধূসর, আবার কখনও কাব্যিক অথচ নির্মম সত্য প্রকাশ করেছেন।

‘বাসস্থান’ উপন্যাসটি এই দৃষ্টিভঙ্গির একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। এখানে সিরাজ একেবারে প্রথাগত সামাজিক গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে মানুষ ও প্রকৃতির গভীর মিথস্ক্রিয়া অনুসন্ধান করেছেন। উপন্যাসটি শুরু হয় এক স্বভাবসিদ্ধ চিত্রকল্পের মাধ্যমে—“রেলগাড়িগুলো এখানে এসে কাঁপা কাঁপা গলায় শিস দিতে দিতে ধনুকের মতো বেঁকে যায়। দিয়ড়িদের বাচ্চাকাচ্চারা হেসে কুটোকুটি হয়ে চ্যাঁচ্যাঁয়, ডর বেজেছে! রেলগুড্ডাঠো ভয় পেয়েছে।” এই বাক্যাংশেই লেখকের ভাষার জাদু, ছন্দ ও চরিত্র নির্মাণের সূক্ষ্মতা লক্ষণীয়। এটি নিছক রেললাইনের বর্ণনা নয়, বরং এক জাতীয় রূপক, যা জগতের অভ্যন্তরীণ ভয়, কৌতুক এবং লয়ে অঙ্কিত হয়ে উঠেছে।

এই উপন্যাসে চরিত্রেরা যেন ধরা পড়ে না এমন এক রহস্যঘেরা আলোর নীচে দাঁড়িয়ে থাকে। তারা সমাজের গণ্ডি ডিঙিয়ে নিজেদের আকাঙ্ক্ষা ও বাসনার নির্যাস খুঁজে বেড়ায়। লেখক নির্মিত করেছেন এক তীব্র অথচ আত্মসংবেদী জগৎ, যেখানে কামনা-বাসনা, অপূর্ণতা, প্রলুব্ধি এবং বিকার একসঙ্গে চলতে থাকে। দিয়ড়িদের বাজার বসানো, তাদের দেহবিনিময়ের সামাজিক বাস্তবতা—সবকিছুই সিরাজ বর্ণনা করেছেন এমন ভাষায়, যা সাহসী অথচ নান্দনিক। যেমন লেখকের নির্দ্বিধায় বলা—“ভদ্রলোকেরা তাদের অপুষ্টি-জনিত বিশীর্ণ শরীরে এখনও অমৃতের আশা করেন এবং চোখের ঝিলিকে দেখেন স্বর্গের জ্যোতির এবং কালো কালো মেয়েগুলোকে ভাবেন তৃষ্ণার দিনে নিটোল তরমুজ, ভেতরে রক্তিম কোমল রসালো শাঁস।” এই বর্ণনা পাঠককে দারিদ্র্য আর যৌন রাজনীতির এমন এক জায়গায় নিয়ে যায়, যেখানে বেঁচে থাকা মানে নিরন্তর সংগ্রাম এবং শরীর হয়ে ওঠে একমাত্র অবলম্বন।

মামুন ও ডুমুরের সম্পর্ক সিরাজ তুলে ধরেছেন নিঃসঙ্গতা ও শারীরিক প্রবৃত্তির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে। “ডুমুর তার বউ হবে কি! ওর সব কিছুই যেন নামতার মতো মুখস্থ মামুনের।” এই বাক্যটিতে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি কেবল একটি চরিত্র বিশ্লেষণ নয়, বরং উপস্থাপন করে সামাজিক কাঠামোর নির্লজ্জ বাস্তবতাকে। সিরাজ বারবার দেখিয়েছেন, কীভাবে দারিদ্র্য ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে বাস করে প্রবৃত্তির বিচিত্র অভিব্যক্তি। ভালবাসা সেখানে পরিহাস, সম্পর্ক সেখানে শরীরের ছায়া মাত্র।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, সিরাজ তাঁর অনেক উপন্যাসে প্রথাগত ঘটনারেখা অস্বীকার করে পাঠককে অন্য এক স্তরে নিয়ে যান। “তখন কুয়াশা ছিল” কিংবা “হেমন্তের বর্ণমালা” এই দৃষ্টান্ত তৈরি করে। প্রথম উপন্যাসটিতে সিরাজ এক সরল, নিরীহ গ্রামের ছেলের কাহিনির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন কীভাবে পরিবেশ, সমাজ এবং এক নারীর সংস্পর্শে মানুষ আমূল বদলে যেতে পারে। এই উপন্যাসে কেবল ব্যক্তিগত সম্পর্ক নয়, বরং গ্রামবাংলার কুসংস্কার, নিরক্ষরতা এবং অন্ধত্বকেও সিরাজ প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, বিজ্ঞানসম্মত যুগে গ্রামীণ জীবন কতটা পশ্চাদপদ হতে পারে। চিকিৎসার অভাবে মৃত্যু, একঘরে থাকা, অন্ধবিশ্বাসের বলি হয়ে যাওয়া—এই সব কিছুই এখানে সত্যের রূপ পেয়েছে। গ্রাম একাধারে সিরাজের প্রেম ও প্রতিবাদের জায়গা।

‘হেমন্তের বর্ণমালা’তে মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে মানবিকতা ও মৌলিক চেতনার সংঘাত। সিরাজের ভাষা এখানে শান্ত অথচ বিষণ্ণ, মাটির গন্ধময় অথচ দার্শনিক। এইসব উপন্যাসে চরিত্র, ভাষা, সামাজিক বাস্তবতা—সব কিছু এক ধরনের সুররিয়াল বাস্তবতার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়।

তবে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ এর শ্রেষ্ঠ কীর্তির নাম ‘অলীক মানুষ’। ১৯৮৮ সালে চতুরঙ্গ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত এই উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে এক ঐতিহাসিক মাইলস্টোন। এর উপজীব্য মুসলিম পির পরিবারের অলৌকিক-লৌকিক জীবনের মিশ্র কাহিনি। এখানে অতীত-বর্তমান, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, ধর্ম-জীবন, নিসর্গ-মানব এক অদ্ভুত সঙ্গমে মিলিত হয়েছে। বদিউজ্জমান এবং শফিউজ্জমান—এই দুই প্রজন্মের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, বিশ্বাসের সংঘাত এবং মনস্তাত্ত্বিক সংঘর্ষ পাঠকের মনে এক অনন্য অভিঘাত তৈরি করে। বদিউজ্জমান মনে করেন মানুষের ভাগ্য ঈশ্বর নির্ধারণ করেন, আর শফিউজ্জমান মনে করেন মানুষই নিজের ভাগ্য গড়ে। এই দ্বন্দ্বই ‘অলীক মানুষ’-এর কেন্দ্রীয় থিম।

এই উপন্যাসে সিরাজ শুধু মুসলিম সমাজের আভ্যন্তরীণ জীবনকেই দেখাননি, বরং ব্রাহ্ম সমাজ, উনিশ শতকের পুনর্জাগরণচেতনা এবং হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের দ্বান্দ্বিকতাকেও সংযোজিত করেছেন। ফলে ‘অলীক মানুষ’ হয়ে উঠেছে শুধুমাত্র একটি উপন্যাস নয়, এক ঐতিহাসিক নথি, এক সাংস্কৃতিক অন্বেষণ। এখানে ভাষার ব্যবহারও অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। আরবি-ফারসি শব্দকে সিরাজ যে নিপুণতায় বাংলার চলিত গদ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন তা একদিকে যেমন অভাবনীয়, তেমনি তা বাংলা ভাষার বহুস্বরতাকে আরো মজবুত করেছে। তাঁর গদ্য সহজ, সাবলীল, অথচ কাব্যিক এবং রূপময়। এই ভাষা শুধু গল্প বলে না, অনুভব জাগায়।

বদিউজ্জমানের এক প্রাকৃতিক ভয়াবহতার দৃশ্য সিরাজ যেভাবে লিখেছেন—“চৌকাঠ আঁকড়ে ধরে প্রাঙ্গণ থেকে আকাশব্যাপী তুমুল প্রাকৃতিক আলোড়ন দেখতে দেখতে ক্রমশ একটা আতঙ্ক তাঁকে পেয়ে বসল…”—এই অনুচ্ছেদে সিরাজ আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক বিশাল, প্রলয়ঙ্কর দৃশ্য, যেখানে একজন পির নিজের অস্তিত্বকে চূর্ণ হতে দেখছেন ঈশ্বরের ‘গয়রত’-এর সামনে। আবার অন্য এক জায়গায় বদিউজ্জমান প্রবৃত্তির কাছে পরাজিত হচ্ছেন, সিরাজ লিখছেন—“আবার উন্মোচিত হল তার স্তন, পুরোপুরি নয়—অর্ধোন্মোচিত। আর অবিশ্বাস্য হঠকারিতায় প্রাকৃতিক স্বাধীনতা হাহাকার করতে করতে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।” এখানেই সিরাজের সাহস, সততা এবং কাব্যিক দৃষ্টিভঙ্গি। শরীর এখানে নিষিদ্ধ নয়, বরং স্বাভাবিক, প্রকৃতির একটি অনিবার্য অংশ। মানুষ আর প্রকৃতি যেন এখানে এক আত্মার দুই প্রকাশ।

সিরাজ কখনওই চরিত্রদের বিচার করেন না; তিনি তাদের বোঝার চেষ্টা করেন। তাঁর লেখায় থাকে সহানুভূতি, কখনও শ্লেষ, কখনও বিষাদ, কিন্তু সব কিছুর কেন্দ্রে থাকে জীবন ও অস্তিত্বের প্রতি এক গভীর মমতা। তাঁর লেখায় শরীর ও আত্মার দ্বৈততা এক অবিচ্ছেদ্য চৈতন্যে মিশে যায়। একদিকে উপন্যাসগুলোতে তিনি তুলে ধরেছেন শারীরিক কামনার টানাপোড়েন, আবার অন্যদিকে দেখিয়েছেন আত্মসন্ধানের নিরন্তর প্রয়াস। এই দুইয়ের মিলনেই তাঁর উপন্যাস হয়ে উঠেছে এক জীবনঘনিষ্ঠ শিল্পরূপ।

‘অলীক মানুষ’-এ ধর্মীয় বর্ণনার পাশাপাশি যে ঐতিহাসিক বিস্তার এসেছে, তা বাংলা উপন্যাসে বিরল। উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে একটি মুসলমান পরিবার ও তাদের চেতনার পরিবর্তনধারা তুলে ধরতে গিয়ে সিরাজ বেছে নিয়েছেন অতীত ও বর্তমানের সংমিশ্রণকে। শফিউজ্জমানের চরিত্রে তিনি একধরনের রেনেসাঁ তুলে এনেছেন—যেখানে ব্যক্তিস্বাধীনতা, যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানমনস্কতা স্থান পেয়েছে ধর্মীয় আবরণের ভেতর থেকেও।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ কখনও কেবল মুসলিম সমাজের কথা বলেননি, তিনি বলছেন মানবসমাজের কথা। মুসলমান জীবনের অন্তর্জীবন তাঁর লেখায় যেমন উঠে আসে, তেমনি হিন্দুদের সমাজ, ইতিহাস, ধর্ম ও সংস্কৃতির মিথস্পর্শও তার উপন্যাসে পরিস্ফুট। তাঁর সাহিত্য মানবিকতায় উদ্ভাসিত।

সব শেষে বলা যায়, সিরাজের উপন্যাসগুলি কেবলমাত্র সাহিত্য নয়, সেগুলি আমাদের সমাজ, জীবন ও মননের এক গভীর পাঠ। তিনি পাঠককে চমক দেন না; তিনি পাঠককে শোনান, বুঝতে শেখান। ‘বাসস্থান’-এ তিনি জীবনের নিগূঢ় যন্ত্রণাকে ধরেছেন মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাসে, ‘তখন কুয়াশা ছিল’ ও ‘হেমন্তের বর্ণমালা’-য় ধরেছেন গ্রামীণ জীবনের অন্ধকার প্রকোষ্ঠ, আর ‘অলীক মানুষ’-এ তিনি নির্মাণ করেছেন এক অন্তর্জাগতিক রূপকথা, যেখানে বাস্তব আর অলীক, যৌবন আর বার্ধক্য, ধর্ম আর যুক্তি একাকার হয়ে যায়। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সাহিত্যে তাই আমরা দেখি এক গভীর নৈঃশব্দ্য—যেখানে মানুষ, সমাজ, শরীর, মন, প্রকৃতি, ইতিহাস—সব মিলে সৃষ্টি হয়েছে এক অনুপম সাহিত্যস্বর।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বাংলা সাহিত্যের এক প্রাজ্ঞ কারিগর, যিনি বহুবর্ণ জীবনের সূক্ষ্ম ছায়াছবিকে শিল্পরূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর সাহিত্যে বারবার ফিরে আসে মানুষ, সমাজ, প্রান্তিকতা, নিঃসঙ্গতা এবং আত্মবিশ্লেষণের গহন সুর। শহর ও গ্রামের জীবনরূপ তিনি উভয়ভাবেই অন্বেষণ করেছেন, কিন্তু তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো সব ক্ষেত্রেই গভীরভাবে অন্তর্বর্তী। এই অন্তর্বর্তিতার অনুরণনই তার সাহিত্যকে করেছে প্রাতিস্বিক, ব্যক্তিত্বময় এবং দার্শনিক ব্যঞ্জনাময়।

সিরাজের প্রারম্ভিক রচনার অন্যতম মহার্ঘ নিদর্শন ‘নিশিলতা’ (১৯৬৭)। উপন্যাসটি একটি মেলাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও এর পরিধি শুধুমাত্র মেলার বাহ্যিকতা নয়; এটি এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক অন্বেষণের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। রানিচকের রুদ্রদেবের মেলাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সমাজের পরিধিতে থাকে পান বিক্রেতা বিনোদিনী ও তার সদ্য যৌবনা ভাইঝি নিশিলতা। উপন্যাসের নামচরিত্র নিশির জীবনবোধ এবং অস্তিত্বের সংকট এক ক্রমাগত বেদনার দিকে নিয়ে যায়, যেখানে মানুষ এবং সমাজ একে অন্যকে ক্রমশ দূরে ঠেলে দেয়। নিশি ও গোবরার মধ্যেকার সম্পর্ক কিংবা তাদের একাকীত্ব—এই সবকিছুই গড়ে তোলে এক ভেতরগত ছায়াজগৎ, যেখানে কথার চেয়ে অধিক মুখর হয়ে ওঠে নীরবতা। তাদের অস্তিত্বের সংকটে ধরা পড়ে এমন এক অভ্যন্তরীণ ঘাত-প্রতিঘাত, যা সমাজের দৃষ্টিতে হয়তো অচেনা, কিন্তু জীবনের আয়নায় নির্মমভাবে প্রতিফলিত।

এই উপন্যাসে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ চিত্রিত করেছেন এমন কিছু চরিত্র, যারা জীবনের সঙ্গে ক্রমাগত লড়াই করেও পরাজিত নয়; বরং সেই লড়াই তাদের অস্তিত্বের প্রামাণ্যতা তুলে ধরে। “তারা মনে করেছে জীবনের চেয়ে মরণ ভালো। কিন্তু এর অন্য ব্যাখ্যাও দিতে পারে না কেউ।” এই অসহায়তা নিছক নিরাশার বর্ণনা নয়; বরং জীবনের গহনে নিহিত গভীর প্রেমের আকুতি। সিরাজ নিশির অন্তর্বাস্তবকে চিত্রিত করেছেন এক প্রকার সংগীতের রণনে, যেখানে শব্দ নয়, সুরই বহন করে বেদনার হাহাকার।

শহুরে জীবন নিয়ে সিরাজের যে কয়টি উপন্যাস গভীর মনোযোগ দাবি করে, তার মধ্যে ‘প্রেম-ঘৃণা-দাহ’ বা পরিবর্তিত নাম ‘লাল নক্ষত্র’ অন্যতম। উপন্যাসটি নাগরিক চেতনার এক জটিল ও রহস্যময় পটভূমি তুলে ধরেছে। এখানে চার নারী চরিত্র—রুচি, অশ্রু, ঋতু ও বিবির মধ্য দিয়ে লেখক আবিষ্কার করেছেন আত্মসন্ধান, প্রেম, নিঃসঙ্গতা এবং নিঃশব্দ বিদ্রোহের পরিসর। এই চরিত্রগুলি যেন নারীজীবনের চারটি স্বরূপ। তারা একে অপরের বিপরীতে অবস্থান করলেও, তাদের অন্তরজগতে ঘটে চলেছে সমান্তরাল উত্তালতা।

রুচি সম্পর্কে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ লিখেছেন—“রুচির বয়সের গাছপাথর নেই।” এই বাক্যটির মধ্যে নিহিত আছে এক অন্তঃসত্ত্বা রহস্য, যা রুচিকে করে তোলে সময়-নিরপেক্ষ এক চরিত্র। অশ্রু খ্রিস্টান, অথচ ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতায় অনাগ্রহী। তার নিভৃত চরিত্র, আবরণহীন নিঃশব্দ যাপন তাকে করে তোলে বাস্তবতার অতীত। ঋতু, মুসলমান ঘরের মেয়ে হলেও, তার মননের বিস্তার জাতি ও ধর্মের সীমা ছাড়িয়ে গেছে বহু আগেই। সে এক অনন্ত প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে আবিষ্কার করতে চায়। সে ভাবে—“মানুষ এটা কেন বোঝে না সে, আগে পৃথিবীতে মানুষ এসেছিল, তারপর ধর্ম বা সম্প্রদায়?” এই উপলব্ধিই ঋতুকে নাগরিক বিভাজনের বাইরে নিয়ে যায়। আর বিবি—তার ভূমিকাই যেন অন্তর্যামী ঈশ্বরের মতো। এক রহস্যময়ী, সর্বজ্ঞা চরিত্র, যিনি বাকিদের জীবনে আলো ও ছায়ার অদ্ভুত ভারসাম্য বজায় রাখেন।

‘লাল নক্ষত্র’ উপন্যাসে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ চেতনাপ্রবাহরীতি বা Stream of Consciousness-এর বিচিত্র রূপান্তর ঘটিয়েছেন। চরিত্রগুলির চিন্তার প্রবাহ, আত্মকথনের ভেতর দিয়ে কাহিনির গতি নির্মিত হয়েছে। অশ্রুর অন্তর্গত দ্বিধা, সংকট, ভবিষ্যতের অস্পষ্টতা তার এক একটি ভাবনাকে করে তোলে বিশিষ্ট, জটিল এবং দ্ব্যর্থময়। “জীবনে তার পরেরটা কি?…কোথায় পৌঁছোতে চায় সে?” এই আত্মজিজ্ঞাসা এক অনন্ত অন্বেষণের দরজা খুলে দেয়। এই প্রশ্ন শুধু অশ্রুর নয়, নাগরিক জীবনের প্রতিটি আধুনিক নারীর, যারা স্বাধীনতা এবং পরিপূর্ণতার সন্ধানে ক্লান্ত, কিন্তু হাল ছাড়েনি।

ঋতুর চরিত্রটিও দারুণভাবে মনোজাগতিক বিশ্লেষণ দাবি করে। তার নিঃসঙ্গতা কেবল একা থাকার নয়, বরং সমাজ কর্তৃক আরোপিত এক প্রকার বহিষ্কৃত অবস্থার নাম। তার ধর্মীয় পরিচয়, নারী-স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং আত্মজিজ্ঞাসা তাকে করে তোলে এক প্রকার অস্তিত্ববাদী বিদ্রোহিনী। সিরাজ এক জায়গায় লিখেছেন—“তার এই অসহায় নিঃসঙ্গতার পেছনে রয়ে গেছে তার মুসলমানত্ব?” এই প্রশ্ন আমাদের নিয়ে যায় সেই সামাজিক কাঠামোর দিকে, যেখানে ধর্মীয় পরিচয় এখনো নারী জীবনের এক অনতিক্রম্য দেওয়াল। সিরাজ এখানে সাহসী, তীক্ষ্ণ এবং মর্মান্তিক।

বিবির চরিত্রে লেখক নির্মাণ করেছেন এক স্নেহময় অথচ গূঢ় নারী প্রতিমা, যিনি কখনোই কেন্দ্রবিন্দু নন, কিন্তু চারপাশের জীবনকে প্রভাবিত করেন এক নিঃশব্দ মহিমায়। “বিবিদি এক অক্ষয় বটের মতো। তার বিশাল বুকে অনেক ক্লান্ত পাখির জন্যে ঠাণ্ডা ছায়া ও নিরাপত্তা আছে।” এমন তুলনায় যে কাব্যিক দ্যোতনা রয়েছে তা সিরাজের ভাষা নির্মাণের দুর্ভেদ্য শক্তির সাক্ষ্য।

এই প্রসঙ্গে সিরাজের আরেকটি শহুরে উপন্যাসের কথা না বললেই নয়—‘কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি’। এখানে উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে ননী, কৃষ্ণা, মানু এবং জন নামের চারটি চরিত্র। নামগুলির স্বল্পতা, দৈনন্দিনতা এবং অভ্যন্তরীণ ঘাত-প্রতিঘাত মিলেই গড়ে উঠেছে কাহিনির স্পন্দন। ননী একজন স্কুল শিক্ষক, যিনি পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে নিঃসঙ্গ জীবন কাটান। কৃষ্ণা তাঁর ছোট বোন—যার উপর সমাজের সহিংসতা নেমে আসে চূড়ান্তভাবে। কৃষ্ণার শ্লীলতাহানি ও মৃত্যু কেবল একটি ঘটনা নয়, এটি এক সামাজিক ট্র্যাজেডির মুখোশ উন্মোচন।

মানু, যে কিনা নিজের ভাই জনের ভুলের জন্য দগ্ধ, আশ্রয় খুঁজে নেয় ননীর কাছে। তারা একে অপরের কাছে জীবন ও মৃত্যুর সীমানা অতিক্রম করে নতুন অর্থ আবিষ্কার করে। এই উপলব্ধির গভীরে রয়েছে এক অনন্য মানবতাবোধ। সিরাজ এই পর্যায়ে এসে লেখেন—“সেক্স মানুকে মেরে ফেলে। ভালোবাসা তাকে বাঁচিয়ে রাখে। জন কৃষ্ণাকে মারল। মানু ননীকে বাঁচিয়ে রাখল।” এই একটি বাক্যেই তিনি একটি উপন্যাসের মর্মোদ্ধার করে ফেলেন। এখানে শরীর ও প্রেমের দ্বৈরথ, জীবন ও মৃত্যুর দোলাচল, আত্মপরিচয় ও অনন্ত সহানুভূতির জয়গান ধ্বনিত হয়।

এই উপন্যাসে আমরা লক্ষ্য করি সিরাজ কাহিনির কাঠামোয় সহজ ও ছোট নাম ব্যবহার করেছেন—ননী, কৃষ্ণা, মানু, জন। এই নামগুলোর মধ্যে রয়েছে দৈনন্দিনতা, ঘরোয়া আবেশ এবং এক প্রকার ব্যঞ্জনা। এই নামের মাধ্যমে লেখক চরিত্রদের আত্মীয় করে তোলেন, পাঠকের সংবেদনশীলতায় এক আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তোলেন।

সিরাজ কখনোই চমকপ্রদ ঘটনায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর উপন্যাসের প্রকৃত সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে চরিত্র নির্মাণ ও অন্তরনির্মিতির সূক্ষ্মতায়। তার চরিত্রেরা যেমন বহিঃজগতের মানুষের সঙ্গে কথা বলে, তেমনই তারা নিজের ভেতরের ছায়াদের সঙ্গেও মুখোমুখি হয়। সিরাজ এই আত্মমুখিনতাকে সাহিত্যিক রূপ দিতে পেরেছেন তাঁর বিশেষ ভঙ্গিতে, যেখানে রূপক, বাস্তবতা, সংগীত, নিসর্গ ও শব্দ একসঙ্গে কাজ করে।

তিনি কখনো মেলায় মানুষ দেখেছেন, আবার কখনো শহুরে মেসে কিশোরীর মুখ। তিনি কখনো শ্লীলতাহানির প্রতিবাদে কলম ধরেছেন, আবার কখনো প্রান্তিকতা ও ধর্মীয় বিদ্বেষের প্রতি স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসের পাঠ তাই কেবল পাঠ নয়, আত্মানুসন্ধানের একটি প্রক্রিয়া।

সিরাজের সাহিত্যে যে বৈচিত্র্য, তার একটি অন্যতম স্তম্ভ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। তাঁর প্রায় প্রতিটি উপন্যাসেই চরিত্রেরা বহুমাত্রিক, দ্বৈতসত্তার দ্বন্দ্বে জর্জরিত, আত্মসংশয় এবং আত্মপ্রেমের গহন পথে বিচরণশীল। আর সেই কারণেই সিরাজ কখনোই প্রথাগত কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ হননি। তাঁর ভাষা যেমন রসস্নিগ্ধ, তেমনি ব্যঙ্গাত্মক; কখনো কবিত্বময়, আবার কখনো নির্মম। এই দ্বৈততার মধ্য দিয়েই তিনি আমাদের সময়, সমাজ এবং মানুষকে চিনিয়েছেন নতুন ভাবে।

এই প্রবন্ধে আলোচিত ‘নিশিলতা’, ‘লাল নক্ষত্র’ এবং ‘কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি’—তিনটি উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ কেমনভাবে গ্রাম থেকে শহর, প্রান্তিকতা থেকে নাগরিকতা এবং শরীর থেকে আত্মা পর্যন্ত বিস্তৃত এক মানবচৈতন্যকে সাহিত্যের রূপ দিয়েছেন। তাঁর সাহিত্যে নেই কোনো কৃত্রিমতা, নেই অহেতুক বক্তৃতা। আছে কেবলমাত্র মানুষের কথা, তার অসহায়তা, তার কামনা, তার ভালোবাসা, তার মৃত্যু আর তার আত্মদহনের গান। আর সেই কারণেই সিরাজ কেবলমাত্র একজন ঔপন্যাসিক নন, তিনি বাংলা সাহিত্যের এক মৌলিক চিন্তক, যিনি আমাদের দেখিয়েছেন কীভাবে ভাষা হয়ে উঠতে পারে জীবনের অনুবাদ।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বাংলা সাহিত্যের এমন একজন ঔপন্যাসিক ও গল্পকার, যিনি রাঢ়ভূমির গহন বাস্তবতা, সামাজিক দ্বন্দ্ব ও অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসের মিশেলে এক অনন্য গল্পভুবন নির্মাণ করেছেন। তাঁর প্রায় প্রতিটি গল্পেই ধরা পড়ে রাঢ়ভূমির দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের নৈমিত্তিক জীবনের কথা, যেখানে আধুনিক সভ্যতার আলোকচ্ছটায় আলোড়িত না হয়ে বরং লোকবিশ্বাস, সাংস্কৃতিক গাঁথা এবং ব্যক্তিক মানসিক টানাপোড়েনের নিটোল বিবরণ উপস্থিত হয়। সিরাজের লেখায় রাঢ়ভূমির মানুষদের ক্ষুধা, ক্লান্তি, হতাশা, যৌনতা, ধর্ম, কুসংস্কার, মন্ত্র-তন্ত্র, ভূত-প্রেত, সাম্প্রদায়িক হিংসা এবং জীবনের খণ্ড খণ্ড উন্মাদনা—সব একসঙ্গে আশ্চর্যভাবে উপস্থিত হয়ে একটি পরিপূর্ণ চিত্র গঠনে সক্ষম হয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ‘রানিঘাটের বৃত্তান্ত’ গল্পটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ পাঠ। উত্তম পুরুষে রচিত এই গল্পে লেখক শুরুর দিকেই একটি সতর্কবার্তা প্রদান করেন—বাসযাত্রী কথককে তাঁর সহযাত্রী সাবধান করে দেয়, “দেখবেন মশাই, মহা ত্যাঁদড় জায়গা।” এই সাবধানবাণীই পাঠককে প্রবেশ করায় এক অদ্ভুত রূঢ় ও হিংস্র বাস্তবতার জগতে, যেখানে মানুষের মূল্যবোধ ক্ষয়ে গেছে, সহানুভূতির জায়গায় রয়েছে হিংসা ও স্বার্থান্ধতা।

গল্পে সুরেশ্বরীর উপস্থিতি কেবল একটি নারী চরিত্র হিসেবে নয়, বরং এই সমাজব্যবস্থার মধ্যে নিষ্ঠুর ব্যবস্থার শিকার এক জৈব প্রতীকে পরিণত হয়। ঘাটে আসা এক পথিকের উপর ঘটে যাওয়া পাশবিক অত্যাচারে সে আক্ষরিক অর্থে ‘সুখদায়িনী’ হয়ে ওঠে, যে সুখ বর্বরতার ছায়ায় দাঁড়িয়ে। তার সন্তান ফালতু—যার পিতৃপরিচয় নেই, তিনিও এক প্রকার সমাজনির্মিত অস্তিত্ব সংকটে জর্জরিত। তাঁর সঙ্গে গড়ে ওঠা টুকটুকির সম্পর্ক সামাজিক শৃঙ্খল ভেঙে বেরোতে পারলেও শেষপর্যন্ত ভেঙে পড়ে রক্ত সম্পর্কের নিষিদ্ধ সত্যে।

জগন্নাথ, টুকটুকির পিতা, ফালতুর সঙ্গে মেয়ের সম্পর্ক আটকাতে নিজেই প্রকাশ করে যে ফালতু তারই ঔরসে জন্ম নিয়েছে। এই নিষিদ্ধ সম্পর্কের অভিঘাতে টুকটুকি আত্মহননের পথ বেছে নেয়—”জ্যোৎস্না রাতে মা গঙ্গার বুকে শুয়েছে—এই পাপবোধে হতভাগী টুকটুকি গিলেছিল বিষাক্ত করবী ফল, কেউ বলে শিলে বাটা ধুতরো।” এই মৃত্যু কেবল একটি মেয়ের নয়; এটি রাঢ়ভূমির সমাজ, সংস্কার ও যৌন রাজনৈতিক নির্মাণের এক করুণ পরিণতি। যে সমাজ পুরুষতন্ত্রের লালনে নারীকে কেবল ভোগের বস্তু করে তুলেছে, সেই সমাজে জন্ম নেওয়া মানুষও শেষ পর্যন্ত আত্মপরিচয়ের জন্য লড়ে হেরে যায়।

এই সমাজের অন্য চরিত্রদের মধ্যেও একই প্রবণতা লক্ষণীয়—যৌনতা, লোভ, হিংস্রতা, স্বার্থপরতা, প্রতারণা ও ছলনার জাল ছড়িয়ে রেখেছে সর্বত্র। সিরাজ এখানে কোন রোমান্টিক আদর্শে পৌঁছাতে চাননি; বরং একটি ভয়াবহ সামাজিক বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন, যেখানে মানুষ ক্রমাগত নিজের পশুত্বে গিয়ে পৌঁছেছে। সিরাজের এই গল্প যেন রাঢ়ভূমির উন্মুক্ত নাঙ্গল; যেখানে মানুষের আবরণ খসে পড়ে, প্রকৃত চেহারাটি দেখা যায়।

একই ধরনের এক অসামান্য গল্প হল ‘উড়োচিঠি’, যেখানে সিরাজ কালের এক প্রাচীন স্তরে আমাদের নিয়ে যান। গল্পের মুখ্য অংশে উপস্থিত বদরুবুড়োর মুখে শোনা যায় এক সময়ের কাহিনি—”সে অনেক বছর আগের কথা। বিলাঞ্চলের নাবাল মাটির গাঁ কালুডিহিতে যব বিশেক বসতি বড়ো জোর… সেই গাঁয়ে এমনকি এক নিম ফুল ফোটা চৈত্র মাসের অবহেলায় হঠাৎ এসে পড়ল একজন ডাকপিয়ন।” গল্পটি একধরনের নস্টালজিয়া সৃষ্টি করে, কিন্তু শুধুই স্মৃতিকাতরতা নয়; বরং এর গভীরে রয়েছে এক প্রকার আত্ম-অন্বেষণ।

কালুডিহি সেই নিভৃত গ্রাম, যেখানে মানুষ প্রকৃতির সান্নিধ্যে, প্রযুক্তিহীন শান্তির মধ্যে বাস করে। তাদের কাছে ‘খবর’ মানেই কোনও বিপর্যয়—“খবর মানেই সাংঘাতিক কিছু যা তুমি জানো না; ভাবোনি, টেরও পাওনি। যা তোমার ওপর হঠাৎ এসে হামলা করে।” এখানেই সিরাজ আমাদের সামনে হাজির করেন এক ভিন্নতর সমাজদর্শন, যেখানে আধুনিকতার গতি নয়, বরং জীবনানুভবের ধ্যানমগ্ন ধীরতা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে।

গল্পে যে চিঠি আসে, সেটি পাঠিয়েছে মামোদ আলী নামে এক ব্যক্তি, যার অস্তিত্ব হারিয়ে গেছে গ্রামবাসীর স্মৃতি থেকে। চিঠিতে লেখা—তিনি কালরোগে আক্রান্ত, এবং কেউ যদি তাঁকে না নিয়ে আসে, তবে হয়তো তিনি বাঁচবেন না। অথচ এই নামটিকে মনে করতে পারেন কেবল সালমা বুড়ি, যার স্মৃতিতে ফুটে ওঠে গাবতলির পোড়া ভিটেয় এককালের যমজ দুই ভাই—আমোদ আলী এবং মামোদ আলী। সেই মামোদই নাকি নবাবের হাতি দেখতে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল। আর আমোদ পরবর্তীকালে রোগে ভুগে মারা যায়।

এই গল্পের গভীরে রয়েছে স্মৃতি ও বিস্মৃতির দ্বন্দ্ব। মামোদ যেন সেই অতীত, যা আমাদের ভোলানো হয়েছে, অথচ যার শিকড় ছড়িয়ে রয়েছে বর্তমানের মধ্যে। গ্রামবাসীরা এক অদ্ভুত আবেগে, ধর্মীয় বিশ্বাস আর রূপকথার মিশেলে তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য পথে নামে। তারা খুঁজতে যায় ‘খড্ডা’ নামক অচিন জায়গা—যা তাদের বিশ্বাসে একরকম জিনের দেশ, যেখানে “হীরের গাছে মানিক ফলে।” এই বিশ্বাস-ভঙ্গুরতাই রাঢ়ভূমির সংস্কৃতির অন্তরস্থলে। ডাকপিয়নের এনে দেওয়া চিঠিটি যেন ভুল করে আসা কোনো দেবতার অঙ্গুলিনির্দেশ।

এই গল্প শেষ হয় এক রহস্যময়তায়—কালুডিহির মানুষ খুঁজে পায় না খড্ডা নামের কোনো জায়গা। কিন্তু তারা ফিরে আসে না। তাদের যাত্রাপথ যেন একরকম মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া, অথবা আত্মত্যাগের এক আধ্যাত্মিক রূপান্তর। “কবরের দিকে চলছে কালুডিহির প্রাচীন মানুষেরা”—এই বাক্যটি নিছক রূপক নয়, বরং এক সাংস্কৃতিক অবসানের ভবিষ্যদ্বাণী। এই গল্প আমাদের শোনায় এক হারিয়ে যাওয়া পৃথিবীর কথা—যেখানে মানুষের সম্পর্ক ছিল স্পর্শভিত্তিক, হৃদয়গ্রাহী এবং সম্মিলিত। আজকের প্রযুক্তিকেন্দ্রিক জীবনে এই মূল্যবোধ হারিয়ে গেছে বলেই সিরাজ আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যান সেই গাঁয়ে, সেই চিঠির কাছে, সেই ভুল করে আসা আশ্চর্য ডাকবাহকের দিকে।

এই দুটি গল্পের ভেতর দিয়ে স্পষ্ট হয় সিরাজ কেমনভাবে রাঢ়ভূমিকে দেখেছেন—কেবল ভূগোল নয়, এক প্রকার মানসিক ভূখণ্ড হিসেবে। তার গল্পে রয়েছে রাঢ়ের ক্ষয়িষ্ণু সামাজিক কাঠামো, যেখানে মানুষ নিজের অস্তিত্বের সংকট মোকাবিলা করে দৈনন্দিন বাস্তবতার মধ্য দিয়ে। যৌনতা, ধর্ম, সম্পর্ক, হতাশা এবং স্মৃতিকে তিনি একত্রে বুনে গড়ে তুলেছেন একটি অনুভবময় ন্যারেটিভ।

সিরাজের গল্পে কাহিনির পরিণতি প্রথাগত নৈতিকতা দিয়ে বিচার করা যায় না। তাঁর চরিত্রেরা জীবনের যন্ত্রণায়, তাড়নায় এবং ভুলে-যাওয়া অতীতের খুঁটিনাটিতে জর্জরিত। কিন্তু এদের মধ্যেই আছে এক অন্তর্জীবনের বহমানতা, এক ধ্বনি যা শ্রবণযোগ্য কেবল সেই পাঠকের কাছে, যিনি আত্মচিন্তার গভীরে পৌঁছাতে পারেন।

‘রানিঘাটের বৃত্তান্ত’ ও ‘উড়োচিঠি’ একইসঙ্গে বাস্তবতা ও রূপকের দ্বৈরথে সিরাজের সাহিত্যশিল্পের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। তাঁর গল্পে রাঢ়ভূমি কেবল পটভূমি নয়, বরং গল্পের অন্যতম চরিত্র। এই ভূমি তার চরিত্রদের জন্ম দেয়, ন্যায্যতা দেয় আবার গিলে ফেলে। এখানেই সিরাজের গল্প হয়ে ওঠে আমাদের আত্মপরিচয়ের খোঁজ।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সাহিত্যকর্মে গ্রামীণ বাস্তবতা ও আধুনিক মননের টানাপোড়েন অসাধারণ স্বাচ্ছন্দ্যে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর গল্পে বারবার ফিরে আসে শিকড়ে-বাঁধা মানুষের লড়াই, আত্মপরিচয়ের সংকট, সময়ের সঙ্গে মানসিক রূপান্তর এবং সভ্যতার নামে আত্মবিচ্যুতি। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দুটি গল্প—‘পুষ্পবনের হত্যাকাণ্ড’ ও ‘বাগাল’। এই দুটি গল্পে দুটি পৃথক প্রজন্মের প্রতিনিধিত্বকারী চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমাজ, সভ্যতা ও শেকড়ের প্রশ্নটি ধীরে ধীরে একটি বৃহত্তর অস্তিত্ব সংকটে পরিণত হয়।

‘পুষ্পবনের হত্যাকাণ্ড’ গল্পে আমরা দেখি ষষ্ঠীচরণ ও তার পুত্র নিমাইকে। একদিকে মাটির টানে মাথা নত করে হাঁটা বৃদ্ধ, অন্যদিকে নাগরিক আধুনিক জীবনের হাতছানিতে শেকড়কে অস্বীকার করতে উদ্যত এক যুবক। ষষ্ঠীচরণ যেন প্রকৃতিরই রূপস্বরূপ—“ঘড়িপরা ঘরিসের মতো উদোম গা, হাঁটু অবধি আঁটো ময়লা ধূতি, কাঁধে চিটচিটে গামছা অনেকটা কুঁজো হয়ে সামনে ঝুঁকে সে হাঁটে। সেটা বয়সের ভারে নয়, মাটির টানে।” এই মাটির টানই তার অস্তিত্ব। সে জানে না পেস্ট ক্রিমের ব্যবহার, জানে না কেমন করে সুশ্রী জামা পরতে হয়। অথচ এই অজ্ঞতাই তার প্রকৃতিশ্রুত গরিমা। অন্যদিকে নিমাই সরকারি চাকুরে। সে উন্নয়নের প্রতীক, সেই উন্নয়ন যেখানে পিতার পরিচয়কে অস্বীকার করেও ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা যায়। পুষ্পবাগানের বর্ণিল ফুল তার কাছে আর শৌখিনতার পরিচয়মাত্র, এক ধরণের উচ্চবিত্তীয় পরিমণ্ডলের সিম্বল। সেই বাগান যার গড়নে পিতার ঘাম লেগে আছে, সেই পিতা আজ তার সংকোচের কারণ। নিমাই দ্ব্যর্থহীনভাবে জানায়—“…অন্ততকাল একটা দিন তোমাকে বাবা টাবা বলতে পারব না। …তুমি তাহলে বুড়ো শুনে যাও মন দিয়ে। এটা আমাদের বাগান বাড়ি। …বাড়ি একটু দূরে-ধরো মেমারিতে। আমরা বেশ বড়োলোক—বনেদি ফ্যামিলি। ব্যবসা আছে সেখানে।”

এই একটি বাক্যই নিমাইয়ের মানসিক সংকট ও পরিবর্তিত মূল্যবোধকে প্রকট করে তোলে। এই পরিবর্তন শুধুমাত্র ভাষায় নয়, আত্মবোধেও। এখানে প্রশ্ন ওঠে—উন্নয়নের অর্থ কী? সে কি কেবল নাম, পরিচয় ও পরিধির পরিবর্তন? সমাজের উচ্চস্তরে ওঠার জন্য যদি পিতৃত্ব বর্জন করতে হয়, তবে সেই উন্নয়ন কিসের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে থাকে? সিরাজ অত্যন্ত সূক্ষ্ম দক্ষতায় এই দ্বন্দ্বকে বর্ণনা করেছেন। নিমাইয়ের চরিত্রে মধ্যবিত্তের উদ্বেগ, আত্মগ্লানি, সামাজিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও কৃত্রিমতা একাকার হয়েছে। বাবাকে অস্বীকার করে সমাজে স্থান করে নেওয়ার এই ছটফটানি একধরনের সত্তা সংকটকেই নির্দেশ করে।

অন্যদিকে, সিরাজের আর একটি উল্লেখযোগ্য গল্প ‘বাগাল’। গল্পটির নামেই নিহিত আছে তার প্রতীকধর্মিতা। ‘বাগাল’ শব্দটির অর্থ গরু পালক বা রাখাল হলেও এখানে তা এক ধরণের সামাজিক বর্জনীয় শ্রেণির ইঙ্গিত বহন করে। গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে আট বছরের শিশু হরিবোল, যে পিতৃহীন এবং মাতৃবিচ্ছিন্ন এক নিষ্পাপ জীবন নিয়ে একরকম ছিটকে পড়েছে সমাজের মূলস্রোত থেকে। রাঙাদাসী, হরিবোলের মা, যৌবনের অপূর্ণ বাসনাকে সঙ্গে নিয়ে একদিন শহরের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়, শহরে গিয়ে হয়ে ওঠে মধুবালা—এক অভিজাত যৌনকর্মী। অথচ তার সন্তান হরিবোল পড়ে থাকে ধানু মোড়লের বাড়ির গবাদিপশুর পালা করে। এই ছেলেটির কাছে প্রকৃতি, নদী, ঘাস, বনভূমি এবং গরুগুলিই তার জগত, তার পরিবার। দ্বারকা নদীর ধার, কাশফুল, বাওড়—এইসব প্রাকৃতিক উপাদান যেন তাকে বেঁচে থাকার রসদ যোগায়।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ গল্পে তুলে ধরেছেন যে সমাজে শিশুরা শুধুমাত্র জন্মগত পরিচয়ের কারণে অবজ্ঞার পাত্র হয়ে ওঠে। হরিবোলার প্রতি কারোর সহানুভূতি নেই, কারণ সে রক্তের সূত্রে কলঙ্কিত। আবার সেই হরিবোলা, যার পরিচয়ে কলঙ্ক, তার মধ্যে রয়েছে অসাধারণ জীবনতৃষ্ণা ও প্রকৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। একদিন নাগরিক আলোর হাতছানিতে ধানু মোড়লের ভয়ে সযত্নে লুকিয়ে রেখে আসা নতুন জামা-জুতো পরেই সে পৌঁছয় মায়ের কাছে। লাল পাড় সোনালি কাজের শাড়িতে মাকে দেখে চিনতে চায় না। তার মাতৃত্ব সেখানে গৌণ, তার নতুন পরিচয় সেখানে প্রথম। কিন্তু প্রকৃতির ভাষা বুঝে ফেলা হরিবোলা অচিরেই টের পায় এই নগরজগত তার নয়।

আবার ফিরে আসে নিজের চেনা ছায়ায়, কিন্তু ততক্ষণে ঘটে গেছে তার জীবনের সবচেয়ে বড় সংকট। তার গরুর পালকে গম ক্ষতির অভিযোগে খোঁয়াড়ে পাঠানো হয়েছে। ধানু মোড়লের আদেশে বাগালের কাজ থেকে সরিয়ে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে পেয়ারা গাছের গায়ে। এই পরিণতি শুধুমাত্র একটি শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা নয়, বরং সেই সামাজিক মূল্যবোধের পতনের প্রতীক যা একজন মানুষকে তার জন্মপরিচয়, শ্রেণি বা পেশার ভিত্তিতে বিচার করে। সেই বন্দিত্বের রাতেই অবচেতন হরিবোলার মনোজগতে জেগে ওঠে প্রকৃতি মা ও বাস্তব মা—দু’জনেই মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় তার কল্পনায়। তার স্বপ্নে ধরা দেয় মাতৃত্বের নিগূঢ় বোধ, যা সমাজ থেকে তাকে আদৌ মেলেনি।

এই দুটি গল্পেই দেখা যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ মাটি ও মানুষ, সম্পর্ক ও সংকট, আধুনিকতা ও প্রাচীনতার দ্বন্দ্বকে নিয়ে নির্মাণ করেছেন এক জটিল মনস্তাত্ত্বিক পরিসর। ‘পুষ্পবনের হত্যাকাণ্ড’-এ যে যেখানে প্রজন্মগত মানসিক ফারাক অত্যন্ত তীব্র, সেখানে ‘বাগাল’-এ শ্রেণি ও মাতৃত্বের দ্বন্দ্ব স্পষ্ট। একটি গল্পে পিতাকে অস্বীকার করে পুত্র নিজেকে গড়ে তোলে আধুনিকতার মোড়কে, অন্য গল্পে পিতৃহীন এক শিশু প্রাকৃতিক মাতৃত্ব ও সামাজিক লাঞ্ছনার মাঝে খুঁজে ফেরে নিজেকে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর গল্পে বাস্তবতার ভিতরেও স্বপ্ন, পরাবাস্তব, প্রতীক এবং ভাষার ব্যঞ্জনাকে এমনভাবে জড়িয়ে দেন, যে পাঠক কখনও গল্পের ঘটনায় থেমে থাকেন না; বরং উপলব্ধির গভীরে প্রবেশ করেন। তিনি ‘মানুষ’ বলতে বোঝেন সমাজের অবদমিত, প্রান্তিক, অবজ্ঞাত মানুষকে। তাঁর চরিত্ররা হয়তো দারিদ্র্যগ্রস্ত, কখনো লাঞ্ছিত, কখনো বঞ্চিত, কিন্তু প্রতিবার তারা কিছু না কিছু প্রশ্ন তোলে। সেই প্রশ্ন কখনো হয় সমাজের বিরুদ্ধে, কখনো সভ্যতার বিরুদ্ধে, আবার কখনো নিজের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে।

এইখানেই সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সাহিত্যের গভীরতা ও প্রাসঙ্গিকতা। তিনি শুধু গল্প লেখেন না, লেখেন একেকটি সময়ের মুখ। যে সময়ে মানুষ প্রযুক্তি ও আধুনিকতার মোহে মাটি ভুলে যায়, পিতা-মাতাকে ভুলে যায়, শিশুদের প্রতি করুণা হারায়—সেই সময়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সিরাজ তুলে ধরেন মানবিকতার গল্প। তাঁর ভাষা সহজ, সাবলীল, অথচ ব্যঞ্জনাময়। প্রতিটি বাক্যে গাঁথা থাকে গভীর উপলব্ধির আভাস। ‘পুষ্পবনের হত্যাকাণ্ড’ কিংবা ‘বাগাল’—দু’টি গল্পই আমাদের শেখায় যে উন্নয়নের নামে যদি মানুষ তার শিকড়কে অস্বীকার করে, তবে সেই অগ্রগতি কেবল বাহ্যিক; অন্তরের দৃষ্টিভঙ্গি বদল না ঘটলে প্রকৃত পরিবর্তন আসে না।

সিরাজের সাহিত্যে তাই বারবার ফিরে আসে শিকড়ের আহ্বান, প্রকৃতির আর্তি, অবহেলিত মাতৃত্বের দীর্ঘশ্বাস আর এক শিশুর শূন্য চাহনির মধ্য দিয়ে সমাজের নির্মম মুখোশ।

‘বুড়া পিরের দরগাতলায়’ গল্পটি সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গল্পভাণ্ডারের এক অমূল্য সংযোজন, যেখানে প্রকৃতি, দারিদ্র্য, পারিবারিক সংকট ও মানবিক যন্ত্রণার এক গভীর আলেখ্য রচিত হয়েছে। শুরুতেই দেখা যায় এক প্রকৃতিনির্ভর দৃশ্যপট—কাঠবেড়ালি, শুকনো পাতা, ঘুঘু, ঘাসফড়িং, সবুজ গাছপালা এবং তার মধ্যে ছোট্ট একটি ছেলে ও তার অন্ধ পিতা বেন্দাবন। এই বেন্দাবনের জীবন দুর্ভাগ্যের অন্ধকারে ঢাকা। দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর বাস্তবতায় সে তার সন্তানকে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই দুঃখময় সিদ্ধান্তের পরেও তার মনে রয়ে যায় এক আশাবাদ—সে বিশ্বাস করে, তার ছেলে একদিন ফিরে আসবে। এই আকাঙ্ক্ষায় সে বুড়া পিরের দরগার কাছে প্রার্থনা করে। গল্পের বেন্দাবনের চরিত্রটি যেন নিঃসঙ্গ বনস্পতির মতো—জীবনের ভার মাথায় নিয়ে অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে থাকা, অচল নয়, অথচ কাতর, ক্লিষ্ট।

এরপর ‘অক্রূরের গল্প’। এক রহস্যে মোড়ানো গল্প যা বাস্তব ও স্বপ্ন, বোধ ও অবচেতনের মধ্যে দোল খেতে খেতে এগিয়ে চলে। এখানকার চরিত্রগুলির চালচলন, চিন্তাভাবনা, অনুভব—সবই ব্যতিক্রমী এবং সংকেতবাহী। গল্পের নায়ক অক্রূর জীবনের মধ্যগগন পেরিয়ে এক প্রান্তবর্তী সময়ে এসে দাঁড়িয়েছে। তার যৌবন এখন স্মৃতিমাত্র। চরিত্র নির্মাণে সিরাজ এমনভাবে ইতিহাস, সম্পর্ক, উত্তরাধিকার এবং মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মতা মিশিয়ে দেন যে, পাঠক শুধু গল্পের মধ্যে প্রবেশ করেন না, বরং চরিত্রদের সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করেন। বাবু ও বাবুপত্নীর নিঃসন্তান জীবনে প্রবিষ্ট হয়ে অক্রূরের শরীরী মিলনে জন্ম নেওয়া নীলু, যে বড়ো হয়েছে একেবারেই ভিন্ন পরিবেশে—তার মনে কোনো পিতৃত্ববোধ নেই। এই বিচ্ছিন্নতা, রক্তের সম্পর্কের অনাত্মীয়তা আমাদের অন্যমাত্রায় ভাবতে শেখায়।

‘মৃত্যুর ঘোড়া’ গল্পে মৃত্যু নিয়ে শিশুমনে জন্ম নেওয়া প্রথম ভয়, বিস্ময় ও উপলব্ধি খুব সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরা হয়েছে। নয় বছরের বালকের চেতনার জগতে মৃত্যু এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। পিতামহের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যে মনস্তাত্ত্বিক আলোড়ন সৃষ্টি হয়, তার ভাষ্য সিরাজের বর্ণনাশৈলীতে বিশেষ ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে। এখানে মৃত্যু কোনো ধর্মীয় ভয়ের প্রতীক নয়, বরং জীবনের শেষ অনিবার্য পরিণতি হিসেবে শিশুমনের প্রথম উপলব্ধির অনুষঙ্গ। এই গল্প যেন এক আত্মদর্শনের প্রক্রিয়া, যেখানে আমাদের সবার শৈশব জেগে ওঠে।

‘আলেকজান্ডার’ গল্পে আধুনিকতা, যৌনতা, শ্রেণি-সংকট এবং সামাজিক দ্বন্দ্বের এক আশ্চর্য সহাবস্থান আমরা দেখি। হরিয়ানা থেকে আনা এক জাত-বিদেশী ষাঁড়, যার নামকরণ হয়েছে মহারাজ আলেকজান্ডারের নামে। গরু নয়, ষাঁড় নয়, যেন এক পৌরাণিক প্রতীক সে। শিবু তাকে নিজের আভিজাত্য ও পুরুষত্বের প্রতীক হিসেবে দেখে। কিন্তু এই আলেকজান্ডার গল্পের কেন্দ্রে নয়, কেন্দ্রবিন্দুতে মানুষ, মানুষের ভয় ও আকাঙ্ক্ষা। শিবু, তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বাসন্তী, ভাইপো হেমন্ত এবং পাহারাদার সরলা—এই চরিত্রগুলি সবাই আলেকজান্ডারকে ঘিরে এক জটিল সম্পর্কের জালে জড়িয়ে পড়ে। শিবুর সরলার সঙ্গে যৌনসম্পর্ক, তার পুরুষত্ব প্রমাণের অস্থিরতা, সরলার সন্তান নিয়ে সংশয় এবং হত্যা-চেষ্টার ভিতর দিয়ে সিরাজ আধুনিক পুরুষমানসের এক আত্মপরিচয়ের সংকট উন্মোচন করেন।

‘স্বামীও প্রেমিক’ গল্পটি এক নারীর অসহায়তা, প্রেমের নামে প্রতারণা, পুঁজিবাদী শোষণ এবং দাম্পত্যের ভাঙন নিয়ে নির্মিত। মহুয়া এই গল্পের প্রধান নারীচরিত্র। তার স্বামী জ্ঞানেশ মিত্র, একজন দুর্বল, নিরুপায় পুরুষ, যে স্ত্রীকে ভালোবাসে কিন্তু তার অপমান হজম করতে বাধ্য হয়। অফিসের বস সুকোমল রায়ের কাছে মহুয়া দেহ দেয়, আশায় থাকে তাকে বিয়ে করবে। কিন্তু প্রেমের নামে সুকোমল শুধুই ভোগ করে। এই বিভ্রান্তির ফলেই মহুয়া আত্মহত্যা করে। এই মৃত্যু, যা বিক্ষোভ নয়, করুণতম আত্মসমর্পণ, সিরাজ সেটিকে সামাজিক দায়িত্বহীনতার দলিলে পরিণত করেন। প্রেম, দাম্পত্য ও ভোগ—এই ত্রিভুজ সম্পর্কের জটিলতা এখানে সুস্পষ্ট।

‘বর্ণপরিচয়’ গল্পে সিরাজ অনুসন্ধানমূলক আত্মস্মৃতির ভেতর দিয়ে সমাজ ও ব্যক্তির গোপন ইতিহাস তুলে ধরেন। অমৃতেন্দু একদিন প্রবেশ করে সেই ঘরে, যেখানে একদিন তার বাবার মৃত্যু হয়েছিল। সেখানে সে আবিষ্কার করে দেওয়ালে লেখা তার বাবার শেষ বাক্য—“আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।” এই বাক্য শুধু আত্মহত্যার স্বীকারোক্তি নয়, বরং সমাজের সামনে এক অব্যক্ত গ্লানির ঘোষণা। এই গ্লানি বহন করছে পর্ণার মা—যে এই সত্য প্রকাশে একধরনের মুক্তি অনুভব করে। গল্পের শেষ অংশে পর্ণার চা বানানোর দীর্ঘ সময় এবং কান্নার ইচ্ছেটুকু পাঠকের মনে গভীর আবেদন সৃষ্টি করে।

‘তাঁরা চাঁদের হাসি’ গল্পে সামাজিক নিষেধাজ্ঞা, একঘরে হওয়া, সমাজের অস্বীকৃতি ও প্রেমের নীরব লড়াই আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন সিরাজ। তারাচাঁদ এক বিধবার সঙ্গে বিয়ে করে। সমাজ তাকে প্রত্যাখ্যান করে, মৃত্যুতে তার সৎকার হয় না। সুরেশ্বরী নিজে তার মৃত স্বামীর দেহ টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু মৃত তারার ঠোঁটে তখনও হাসি—এমন হাসি যা সমাজের রক্ষণশীলতাকে পরিহাস করে।