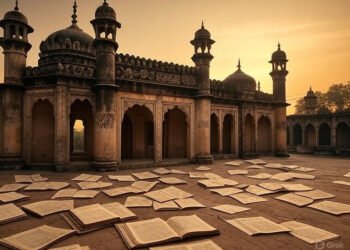

সমাজ-সংস্কৃতির সমন্বয়ী বৈশিষ্ট্যঃ উপমহাদেশে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। কঠোর একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে একান্ত নিষ্ঠা, বিধর্মী পৌত্তলিকদের প্রতি অনতিক্রম্য ব্যবধান বােধ ও বিতৃষ্ণা, ইসলামের গন্ডির অন্তর্ভুক্ত সকলের সম্পর্কে ভ্ৰাতৃভাব, সামাজিক রীতিনীতিতে গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য মুসলমানদের সংহত এবং স্বতন্ত্র করে রেখেছিল। রাজনৈতিক পরিস্থিতিও এই স্বাতন্ত্র্যবােধকে পুষ্ট করে। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্যবােধ সত্ত্বেও মুসলমান যুগে হিন্দু ও মুসলমান মিলে সমাজ ও সংস্কৃতিতে নতুন রূপান্তর সংগঠন করেছিল। সুপ্রাচীনকাল থেকে বহমান ভারতবর্ষের সমন্বয় ধারা সুলতানী আমলে খন্ডিত হয়নি। মুসলমান শাসনাধীনে নানা ঘটনা পরম্পরার মধ্যেও সমাজ-সংস্কৃতির নব নব উন্মেষ অব্যাহত থাকে। অবশ্য শক, হুন, গ্রিক প্রভৃতি বিদেশী জাতি প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষে এসে যেভাবে তাদের স্বকীয় সত্তা হারিয়ে ‘ভারতীয়’ হয়ে গিয়েছিল মুসলমানরা ঠিক সেই মাত্রায় স্বকীয়তা বিসর্জন দেয়নি। প্রথমদিকে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে ‘গোড়ামী’ দেখা গেলেও ক্রমে ক্রমে তা নমনীয় হয়ে আসে। তাই শাসনের প্রথমদিকে মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে বিদ্বেষ, আক্রোশ, আতঙ্ক, ধর্মাবেগ ইত্যাদির আতিশয্য থাকলেও ক্রমেই এক ধরনের সৌহাদ্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হয়। তদুপরি আর্থ-সামাজিক জীবনে পরস্পরের সহযােগিতা ব্যতিত অস্তিত্ব সংরক্ষণ করাই দুরূহ হতাে। তাই হিন্দু জমিদার ও কৃষকদেরকে অত্যাচারের মাধ্যমে বা জোর করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার অভিযােগ সত্য নয়। এ অভিযােগ সত্য হলে গঙ্গা-যমুনার যে দোয়াব অঞ্চল একটানা সাতশাে বছর মুসলিম শাসনে থেকেছে, সেখানে হিন্দুদের বিপুল সংখ্যাধিক্য দেখা যেতাে না। প্রকৃতপক্ষে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার মূলগত পরিবর্তন খুব একটা হয়নি; পল্লী অঞ্চলের হিন্দুরা মােটামুটি পূর্বেকার মতাে জীবনযাত্রা চালিয়ে গেছে। পরিবর্তন ঘটেছিল ভাসা ভাসা ভাবে, সমাজের ওপর তলায়, শহর অঞ্চলে, এবং প্রধানত সম্পত্তি বিন্যাসে। প্রথমদিকে হিন্দু ও মুসলমান নৈকট্যকে উভয় পক্ষের পরস্পর প্রীতির লক্ষণ মনে করলে ভুল হতে পারে। অনেক সময়ে নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এরূপ নীতি অনুসৃত হয়ে থাকতে পারে। অবশ্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবং কতােকটা অজ্ঞাতসারে এই সহযােগিতার সূত্রপাত হলেও উভয় সভ্যতার সংমিশ্রণে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সুফল দেখা দিয়েছিল। শিল্পে, কারুকর্মে, সঙ্গীতে, চিত্রাংকনে, সৌধ নির্মাণে, খানাপিনাতে এই সংমিশ্রণ লক্ষ না করে উপায় নেই। এই জন্যই পন্ডিত মার্শাল বলেন, দুইটি একান্তভাবে পৃথক অথচ বিপুল ও সুগঠিত সভ্যতার এরূপ সংমিশ্রণের উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। হিন্দু আর মুসলিম সংস্কৃতি একে অন্যকে গ্রাস করতে পারেনি। কিন্তু পরস্পর প্রভাবিত হয়ে উভয়ের চরিত্রে নবরূপ দেখা দিয়েছিল। হিন্দুদের অনেকে ধর্মান্তরিত মুসলমান হলে মুসলিম সমাজে হিন্দু রীতিনীতি প্রবেশের সুযােগ তৈরি হয়। হিন্দু সাধু-সন্তের মতাে মুসলমানদের পীর-পয়গম্বর, সুফি সম্মান পেতে লাগলেন। ইসলামে জাতিভেদের কোনাে স্থান নেই, কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশে বহুকাল যাবত জাতিভেদ বিদ্যমান থাকায় মুসলমানদের মধ্যেও শ্ৰেণীগত বৈষম্য দেখা যায়। এছাড়া মুসলমানদের প্রখর প্রভাব থেকে হিন্দু সমাজকে বাঁচাতে হিন্দুরা অনেক উদারতার আশ্রয় নিতে শুরু করে। সামাজিক রীতিনীতি থেকে হিন্দুদের। ‘গোঁড়ামি’ কমে যায়। রামানন্দ, কবীর, শ্রী চৈতন্য, নানক প্রমুখ ব্যক্তিগণ ভক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে। সমাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁরা হিন্দু সমাজ রক্ষায় সমন্বয় ধারার পক্ষাবলম্বন করেন এবং অনুদার হিন্দু সমাজকে উদারতার মন্ত্রে দীক্ষা দেন। হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির পরস্পর প্রভাবে এবং দুই শতাব্দীর ধর্ম ও সমাজ আন্দোলনে ফলস্বরূপ প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের, বিশেষত লােক সাহিত্যের, প্রসার ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। হিন্দি, মারাঠি, পাঞ্জাবি, বাংলা ইত্যাদি শক্তিশালী ভাষার বিকাশ ঘটে এ যুগেই। সর্বোপরি হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়ে যে নতুন শিল্পরীতি গড়ে ওঠে, তার চমৎকারিত্ব এ উপমহাদেশের গর্বের বস্তু। সৌন্দর্য সৃষ্টির দিক থেকেও এর মূল্যপ্রভূত।

সুলতানী শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি

দিল্লির সুলতানদের শাসনব্যবস্থা ও নীতি সুস্পষ্ট আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। তবে এই শাসনে Theocracy বা পুরােহিততন্ত্র ছিল না। দিল্লির শাসন ব্যবস্থায় পুরােহিতদের কোন স্থান ছিল না। ভারতবর্ষের মুসলমান সুলতানরা পুরােহিততন্ত্র কায়েম করেননি। দিল্লির সুলতানরা ব্যবহারিক লােক ছিলেন। আমীর ও সৈন্যদের ওপর তাদের ক্ষমতা ও সালতানাতের স্থায়িত্ব নির্ভর করতাে। তাই তাঁদের সন্তুষ্টি বিধান এবং তাঁদের কাছে নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য কোন কোন সুলতান আব্বাসীয় খলিফাদের স্বীকৃতি লাভ করেন। এটি তাঁরা রাজনৈতিক কারণেই করেছেন এবং এর বাইরে আব্বাসীয় খলিফাদের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। দিল্লির রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে দিল্লির সুলতানরা ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করতে বাধ্য হন। সুলতান ইলতুৎমিশ এই ধর্মনিরপেক্ষ নীতি প্রবর্তন করেন। সুলতান বলবন প্রায় চল্লিশ বছর দিল্লির শাসনকার্য পরিচালনা করেন। যদিও তিনি আলেমদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতেন। কিন্তু শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি সালতানাতের উন্নতির দিকে লক্ষ রেখে নীতি নির্ধারণ করতেন। ধর্ম নিরপেক্ষ নীতির ভিত্তিতে তিনি রাজকার্য পরিচালনা করতেন। সুলতান আলাউদ্দিন খলজীও অনুরূপ নীতি অনুসরন করতেন। তিনি মনে করতেন যে, রাজ্য শাসন এবং ইসলামের অনুশাসন দুটি ভিন্ন জিনিস। রাজ্য শাসনের জন্য সুলতান দায়ী এবং ইসলামি ব্যাখ্যা দেওয়া কাজি ও মুফতিদের দায়িত্ব। শাসন ব্যাপারে তিনি কখনাে আলেমদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন না। সুলতান ফিরােজ শাহ তুঘলক আলেমদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। কিন্তু সে সময়ে দিল্লির ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা স্থায়ী রূপ নিয়েছে এবং তা পরিবর্তন করা আলেমদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। আলেমরা দিল্লি সালতানাতের রাজনৈতিক সমস্যাদির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং এই কারণে সুলতানের নীতি সমর্থন করেন। সুলতান রাজিয়ার সিংহাসন আরােহণই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কোন স্ত্রীলােক সিংহাসনে আরােহণ করায় আলেম ও রক্ষণশীলদের ঘােরতর আপত্তি থাকা সত্ত্বেও সুলতান রাজিয়া সিংহাসনে আরােহণ করলে তারা বিশেষ আপত্তি করেননি। আলেমরা শুধু আশা করতেন যে, সুলতানরা ইসলামি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাভাজন হবেন, শরীয়তের বিরুদ্ধে খােলাখুলিভাবে কিছু করবেন না এবং শরীয়ত শিক্ষার প্রতি লক্ষ রাখবেন। দিল্লি সালতানাতের সুলতান নিজে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাঁরা ঐশ্বরিক রাজাধিকারে (Divine Right of Kingship) বিশ্বাস করতেন। সুলতান ইলতুৎমিশের সময় আলেমরা এ ব্যাপারে আপত্তি করলে সুলতান বিশেষ বাড়াবাড়ি না করে মধ্যপন্থা অনুসরণ করেন। সুলতান বলবনই প্রথম আমীরদের। ক্ষমতা খর্ব করে স্বীয় ইচ্ছানুসারে রাজ্য শাসন করেন এবং তাঁর অনুসৃত নীতি পরবর্তী সুলতানরাও পালন করেন। কিন্তু বরাবর সুলতানের ক্ষমতা কতগুলাে কারণে সীমিত থাকতাে। প্রথমত: দিল্লির সুলতানরা আইন তৈরি করতে পারতেন না। তাঁরা শরীয়ত আইন দ্বারা চালিত হতেন। এমনকি আলাউদ্দিন খলজীর মতাে স্বৈরাচারী সুলতানও বিচার বিভাগ কাজিদের হাতে ছেড়ে দিতেন। দ্বিতীয়ত: সুলতানরা আমীরদের ক্ষমতার প্রতিও নজর রাখতেন। যেহেতু সৈন্যবাহিনী এবং আমীরদের সহযােগিতার ওপর সুলতানদের ক্ষমতা নির্ভরশীল ছিল, সেহেতু সুলতানরা সব গুরুতর বিষয়াদি আমীরদের সাথে আলােচনা করতেন এবং তাদের সহযােগিতায় কর্মপদ্ধতি ঠিক করতেন; এমনকি সুলতান নির্ধারণের ব্যাপারেও আমীরদের হাত ছিল।

সুলতানী আমলের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা

সুলতানী আমলের শাসনব্যবস্থার চরিত্র আক্ষরিক অর্থেই ছিল স্বৈরতান্ত্রিক। সুলতানগণ এমন রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন যা ছিল পারস্যরীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ পারসিক রাজাদের রাজক্ষমতার তত্ত্ব থেকে তাঁরা তাঁদের রাজতান্ত্রিক আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। এমনকি বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তর, সংগঠন, হারেম, খােজা প্রহরী, ক্রীতদাস, দাসী, অনুচর, পরিচালক, জাকজমকপূর্ণ উৎসবাদি, পােশাক-পরিচ্ছদ এবং রাজকীয় প্রতীক চিহ্ন – সবই তাঁরা পারসিক রাজতন্ত্র থেকে গ্রহণ করেন। স্বভাবতই, পারসিক এই ধারার অনুসরণেই ভারতবর্ষে এক নতুন রাজতন্ত্রের সূচনা হয়। যার সঙ্গে কোরআনে বর্ণিত শরিয়তী শাসনব্যবস্থার কোন মিল পাওয়া যায় না। সুলতানী আমলে রাজপদে নির্বাচন সংক্রান্ত কোন আইন বা রীতি সুনির্দিষ্ট ছিল না। সুলতান সিংহাসনে বসতেন তার শক্তির জোরে। সালতানাতের স্থায়িত্বও নির্ভর করতাে সুলতানের সার্বিক দক্ষতার ওপর। অন্যান্য প্রশাসনিক সংস্থাগুলাে সুলতান পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়ে যেতাে অথবা নতুন সুলতানের প্রতি আনুগত্য জানিয়ে টিকে থাকতাে। কোন কোন সুলতান তার পরবর্তী উত্তরাধিকার মনােনীত করে যেতেন। তবে সেই ব্যক্তির সিংহাসনে বসা কিংবা টিকে থাকা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতাে তাঁর ব্যক্তিগত দক্ষতা ও প্রতিভার ওপর এ কাজে অভিজাতদের একটা ভূমিকা ছিল।তারা ইচ্ছা করলে নিজেদের মনােনীত যে কোন ব্যক্তিকে, এমন কি প্রাক্তন সুলতানের বংশের বাইরের লােককেও, সিংহাসনে মনােনীত করতে পারতেন। সুলতান স্বৈরাচারী ক্ষমতার অধিকারী হলেও তা অনিয়ন্ত্রিত বা স্বেচ্ছাচারী ছিল না। এর মূলে ছিল বাস্তব প্রয়ােজনবােধ। মধ্যযুগে সুলতানের স্বৈরতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার মতাে কোন সংগঠিত রাজনৈতিক সংস্থা ছিল। অভিজাতরা ছিলেন স্বার্থান্বেষী এবং গােষ্ঠী-রাজনীতির শিকার, উলেমারাও পদের মােহে ক্ষমতাবান সুলতানের বিরুদ্ধাচরণ করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। সর্বোপরি তখন কোন জনপ্রতিনিধিমূলক পরিষদ বা সাংবিধানিক রীতি ছিল না, যা জনগণের ইচ্ছার সাথে প্রশাসকের যােগ স্থাপন করতে সক্ষম। স্বভাবতই সুলতান ছিলেন অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু বিচক্ষণ সুলতানরা এই অর্জিত ক্ষমতার অপব্যবহার খুব কমই করতেন। বিচক্ষণ সুলতানগণ উপলব্ধি করেন যে, সুবিস্তৃত রাজ্যের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রন তার একার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই রাষ্ট্রের প্রয়ােজনে তাঁরা একটা শাসন পরিকাঠামাে গড়ে তােলেন। এখানে নিয়ােজিত হন বিভিন্ন স্তরের কর্মীমন্ডলী। এরা ব্যক্তিগতভাবে বা সংঘবদ্ধভাবে সুলতানকে পরামর্শ দিতেন। তবে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা বা না করা ছিল সম্পূর্ণভাবে সুলতানের ইচ্ছাধীন। তথাপি একথা সত্য যে, সুলতানের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করার ক্ষেত্রে তাদের একটা ভূমিকা ছিল। সুলতানী যুগে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন নানা বিভাগের হাতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত ছিল। সুলতানী শাসনব্যবস্থায় সবচেয়ে ক্ষমতাশালী রাজপুরুষ ছিলেন ‘উজির’। তিনি মূলত রাজস্ব-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হলেও বর্ণিত বিভাগগুলাের ওপর কর্তৃত্ব করতেন- দিওয়ান-ই-রিসালৎ (আপীল বিভাগ); দিওয়ান-ই-ইনসা (ডাক বিভাগ); দিওয়ান-ই-আরজ (সামরিক বিভাগ); দিওয়ান-ই- বান্দা (দাস বিভাগ); দিওয়ান-ই-আমীর কোহি (কৃষি বিভাগ: মুহাম্মদ বিন তুঘলকের সৃষ্ট); দিওয়ান-ই-খয়রাত (দাতব্য বিভাগ: ফিরােজ শাহ তুঘলকের সৃষ্ট) দিওয়ান-ই-ইসতিফার্ক (পেনসন বিভাগ) ইত্যাদি। এছাড়া সর্বোচ্চ হিসাবরক্ষক মুস্তাফী-ই মামলিক”. সরকারি ঋণ সম্পর্কিত হিসাবরক্ষক ‘মজুমদার’, কোষাধ্যক্ষ, ‘খাজিন’, নৌবহরের অধ্যক্ষ ‘আমীর-ই-বহর’, সৈন্যবিভাগের বেতন-প্রদানকারী বক্সী-ই-ফৌজ’ প্রমুখ উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ নিজ নিজ বিভাগ পরিচালনা করতেন। এই বিভাগগুলাে উজিরের অধীনস্ত বিভাগ বলে বিবেচিত হতাে। কেন্দ্রীয় প্রশাসনে সুলতানের পরেই ছিল উজির (প্রধানমন্ত্রী স্বরূপ)-এর স্থান। সাধারণভাবে উজিরের ক্ষমতা নির্দিষ্ট ছিল না। তা নির্ভর করতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং সুলতানের সাথে তার সম্পর্কের ওপর। যেমন মুহাম্মদ বিন তুঘলকের উজির খাজা জাহান সুলতানের অবর্তমানে রাজধানীতে সুলতানের কাজ পরিচালনার অধিকারী ছিলেন। ফিরােজ তুঘলকের উজির সুলতানের অতি বিশ্বস্ত এবং কর্মদক্ষ ছিলেন। তিনি রাজস্ব। বিভাগের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। এই সময়কে উজিরৎ-এর চরম গৌরবের কাল বলা হয়। প্রথম দিকে সাধারণত সামরিক কাজে দক্ষ ব্যক্তিরাই উজির পদে নিযুক্ত হতেন। কিন্তু পরবর্তীতে রাজস্ব কাজে দক্ষদের এই পদে নিয়ােগ দান করা হতাে। উজিরের প্রধান কাজ ছিল রাজস্ব আদায় ও প্রশাসন। পরিচালনা করা। তবে সাধারণভাবে তিনি ছিলেন সমগ্র অসামরিক প্রশাসনের তত্ত্বাবধায়ক। সাম্রাজ্যের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়ে উজিরকে সাহায্য করার জন্য একজন হিসাব রক্ষক ও একজন হিসাব পরীক্ষক থাকতেন। সালতানাতের স্বার্থে উজির পদের ক্ষমতা ও মর্যাদা অব্যাহত থাকা আবশ্যিক ছিল। কারণ, সুলতানের খেয়ালী মনের নিয়ন্ত্রণ এবং শাসক ও শাসিতের যােগসূত্র হিসাবে উজির প্রশাসনকে স্থায়িত্বদানের দায়প্রাপ্ত ছিলেন। কিন্তু সুলতানরা প্রায়শই সন্দেহবশত: উজিরের ক্ষমতা খর্ব করে নিজের অস্তিত্বকে বিপন্ন করতেন। ‘উজির’-এর বিভাগের পরই রাজনীতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ‘দিওয়ান-ই-আরজ’। এই বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন ‘আরিজ-ই- মমালিক’। তাঁর প্রধান কাজ ছিল সৈন্য নিয়ােগ ও তাদের বিবরণীসহ ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী তালিকা রক্ষণাবেক্ষণ করা। আরিজ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন না। সুলতানই ছিলেন সর্বাধিনায়ক। কারণ এ যুগে কোন সুলতানই সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব অন্য কোন ব্যক্তির হাতে অর্পন করতে চাইতেন না। রাজকীয় সমস্ত যােগাযােগের পত্রাদি রচনা এবং যথাস্থানে প্রেরণ করার দায়িত্ব দিওয়ান-ই-ইনসা বা ডাক বিভাগের ওপর ন্যস্ত ছিল। এই বিভাগের প্রধানকে সুলতানের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন হতে হতাে। কারণ, বহু গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি গােপনীয় পত্রাদি রচনার দায়িত্বও ছিল এই বিভাগের। এমনকি সুলতানের গুরুত্বপূর্ণ রাজকীয় ইস্তেহার এই বিভাগই রচনা করে সুলতানের কাছে অনুমােদনের জন্য পাঠাতাে এবং অনুমােদনের পর তার অনুলিপির রেকর্ড রেখে যথাস্থানে প্রেরণ করতাে। দিওয়ান-ই-রিসালৎ বা আপীল বিভাগ ধর্ম ও নীতি সংক্রান্ত বিষয়সমূহ এবং জনকল্যাণমূলক কাজের দায়িত্ব পালন করতাে। সাধারণত প্রধান ‘কাজি-উল-কুজ্জাৎ’ এই পদ অলঙ্কৃত করতেন। প্রধান কাজি আবার বিচার বিভাগের প্রধান ছিলেন। মুসলিম ‘শরিয়ত’ অনুযায়ী দেওয়ানি মামলার বিচার করতেন। হিন্দু-আইন অনুসারে হিন্দুদের বিচার হতাে। ফৌজদারী দন্ডবিধি অত্যন্ত কঠোর ছিল। উপযুক্ত বিভাগগুলাে ছাড়াও সুলতানী সাম্রাজ্যের সমস্ত সংবাদ জানার জন্য সুলতান ‘বারিদ’ নামে এক ধরনের গুপ্তচর নিয়ােগ করতেন। সুলতানের সবচেয়ে বিশ্বাসভাজন অভিজাতরাই বারিদের পদে নিযুক্ত হতেন। ফিরােজ শাহ তুঘলক এক পৃথক পূর্ত-বিভাগ স্থাপন করেন। খাল খনন, কূপ খনন, ও বহু জনহিতকর অট্টালিকা নির্মাণের দায়িত্ব এই বিভাগ পালন করতাে। তাছাড়া কোতােয়াল বা পুলিশের দপ্তর আইনশৃংক্মখলা রক্ষা, চুরি-ডাকাতি বন্ধ করার কাজ করতাে। প্রতি শহরে কেতােয়াল ছিল। গ্রামে গ্রামসভা ও গ্রামরক্ষী শান্তি রক্ষা করতাে।

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা

সুলতানী আমলে রাজধানীর নিকটবর্তী অঞ্চল সরাসরি কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে থাকতাে। দূরবর্তী অঞ্চলে কেন্দ্রের অনুরূপ প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল। প্রাদেশিক শাসকদের ক্ষমতার পরিধি নির্দিষ্ট ছিল। এই পদের স্থায়িত্ব এবং কর্তৃত্বের চরিত্র নির্ভর করতাে সুলতানের সাথে তাদের সম্পর্কের ওপর। তাছাড়া দূর্বল সুলতানদের আমলে প্রাদেশিক শাসকদের যতােটা স্বাধীনতা বা কর্তৃত্ব থাকতাে, ক্ষমতাবান সুলতানদের আমলে স্বভাবতই তা কিছুটা কমে যেতাে। তবে করদ-রাজ্যগুলাে অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভােগ করতাে। সাধারণভাবে সুলতানী সাম্রাজ্যের স্বার্থবিরােধী কাজে লিপ্ত না হলে, মুসলমান অধিবাসীদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা ক্ষুন্ন না করলে, আইন-শৃক্সখলা রক্ষা করতে সমর্থ হলে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের কাজে বাধা সৃষ্টি না করলে রাজ্যের প্রশাসনিক স্বাধীনতায় সুলতান সাধারণত হস্তক্ষেপ করতেন না। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের তীক্ষ্ণ নজরদারী সব সময় বলবৎ থাকতাে। প্রদেশগুলােকে ‘ইকতা’ নামক সামরিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করে একজন করে সামরিক শাসকের অধীনে রাখা হতাে। ইকতার শাসকেরা মাকতি, ওয়ালি, নায়েব সুলতান বা ইত্যাদার নামে অভিহিত হতেন।

আলাউদ্দিন খলজীর আমল থেকে প্রাদেশিক শাসনে কিছু পরিবর্তন ঘটে। আলাউদ্দিন বহু নতুন স্থান জয় করেন। তাকে নতুন করে প্রাদেশিক শাসন পদ্ধতি ঠিক করার কথা ভাবতে হয়। তিনি কয়েক প্রকার প্রাদেশিক শাসন প্রবর্তন করেন, যথা:

(১) পুরাতন ইক্ত বা প্রদেশগুলাে যেমন ছিল তেমন থাকে। এখানে স্থিতাবস্থা রক্ষা করা হয়।

(২) নতুন বিজিত বৃহৎ প্রদেশগুলাে শাসনের জন্য ওয়ালি’ নামক শাসনকর্তা নিয়ােগ করা হয়।

এভাবে আলাউদ্দিনের আমল থেকে প্রাদেশিক শাসনে নতুন পর্যায় আরম্ভ হয়। ওয়ালিদের মর্যাদা নি:সন্দেহে মাতিদের অপেক্ষা বেশি ছিল। ওয়ালিদেরও সুলতানকে নিয়মিত রাজস্ব, দরকার মতাে সেনা সাহায্য এবং আনুগত্য দিতে হতাে। সুলতানকে তাঁর প্রাপ্য মিটিয়ে দিলে তিনি সাধারণত প্রাদেশিক শাসনে হস্তক্ষেপ করতেন না। ওয়ালিরাও মাতির মতােই আইন-শৃংখলা রক্ষা, ইসলামের আইনগুলাে প্রয়ােগ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতির জন্য কাজ করতেন। প্রদেশের যাবতীয় ব্যয়ভার মিটিয়ে উদ্বৃত্ত অর্থ কেন্দ্রে পাঠাতেন। যে কোন রকম কারচুপি রােধের জন্য ‘খাজা’ নামক এক শ্রেণীর কর্মচারী হিসাব পরীক্ষা করার জন্য পাঠানাে হতাে। সুলতান মুহাম্মদ-বিন-তুঘলকের আমলে সুলতানী সাম্রাজ্যের বিস্তার এবং আঞ্চলিক প্রশাসনে উন্নতির ফলে প্রদেশগুলােকে আরাে ছােট এককে ভাগ করা হয়। এগুলােকে বলা হতাে ‘শিক’। শিকের শাসনকর্তাকে শিকদার বলা হতাে। মুহাম্মদ বিন তুঘলক দাক্ষিণাত্যকে চারটি ‘শিক’-এ বিভক্ত করেছিলেন। দোয়াবকে ভেঙ্গে দুটি ‘শিক’ গঠন করা হয়েছিল। সম্ভবত ‘শিকদার’ও একজন সামরিক ব্যক্তি ছিলেন এবং নিজ নিজ অঞ্চলের আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন। শিকগুলাের মধ্যে আরাে ছােট শাসনতান্ত্রিক বিভাগ ছিল ‘পরগণা’। প্রশাসনিক বিভাগ হিসাবে ‘পরগণা’র বিশেষ গুরুত্ব এই যে এখানেই সরকারি কর্মচারীরা কৃষকদের সাথে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসতেন। পরগণার কর্মচারীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ‘আমিল’। পরগণার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারীর মধ্যে ছিলেন মুশারিক, হিসাব রক্ষক, দুজন কারকুন, কানুনগাে প্রমুখ। পরগণায় ‘চৌধুরী’ নামে একটি পদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি সম্ভবত: উৎপাদক ও সরকারের মধ্যে মধ্যস্থতা করতেন। শাসনব্যবস্থার ক্ষুদ্রতম একক ছিল ‘গ্রাম’। গ্রামের মুখ্য আধিকারিক ছিলেন গ্রাম প্রধান’। তাঁকে সাহায্য করতেন পাটোয়ারী বা হিসাব রক্ষক। পাটোয়ারী চাষযােগ্য এলাকা ও মােট উৎপাদনের হিসাব রক্ষা এবং রাজস্ব নির্ধারণ এবং সরকারের প্রাপ্য প্রদানের কাজ তত্ত্বাবধান করতেন।

সুলতানী যুগের রাজস্বব্যবস্থা সুলতানী সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল যুদ্ধের মাধ্যমে এবং তার স্থায়িত্বও নির্ভরশীল ছিল সামরিক শক্তির ভূমিকার ওপর। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল সুলতান ও অভিজাতদের ব্যক্তিগত উচ্চাশা। সুলতানগণ সবক্ষেত্রে পারসিক আদব-কায়দা অনুকরণে আগ্রহী ছিলেন। তার জন্য প্রয়ােজন ছিল সুদৃশ্য ও সুবিশাল রাজপ্রসাদ, জাঁকজমকপূর্ণ দরবার। তাই প্রশাসক শ্রেণীর এই আবশ্যক ও অনাবশ্যক ব্যয়বাহুল্য মেটানাের জন্য প্রয়ােজন ছিল প্রচুর অর্থের। সেকালে শিক্ষাজাত আয়ের সুযােগ ছিল প্রায় শূন্য। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কিছুটা গতিশীলতা এলেও বাণিজ্যসূত্রে কোষাগারের আয় ছিল নগণ্য। ভারত কৃষি প্রধান দেশ। তাই কৃষিই ভারতের রাজস্বের প্রধান উৎস। ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণে দিল্লির সুলতানগণ ভারতের চিরাচরিত রাজস্বব্যবস্থা বর্জন করে আধুনিক রাজস্বব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। সুলতানী যুগের রাজস্বব্যবস্থা বিশেষণ করলে দেখা যায়, রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল পাঁচ প্রকার যথা- ১. খারাজ, ২ খামস, ৩. যাকাত, ৪. উরস ৫. জিজিয়া। এছাড়া আরও অন্যান্য কর, গােচারণ কর, জলকর ও গৃহকর আদায় করা হতাে। “আবওয়াব” নামে আর এক ধরনের অতিরিক্ত করের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাণিজ্য দ্রব্যের শুল্ক স্থাপনের দ্বারাও সরকারি আয় হতাে। কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা ও দেয় রাজস্বের হার সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে তেমন আলােকপাত করেননি। তবে সেকালে আগত বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী থেকে এ সম্পর্কে একটা আভাস পাওয়া যায়। সম্ভবত: তুর্কি শাসকরা উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ অথবা এক-পঞ্চমাংশ ভূমিরাজস্ব হিসেবে আদায় করতেন। ব্যতিক্রম হিসেবে আলাউদ্দিন খলজী ৫০ শতাংশ রাজস্ব ধার্য করেছিলেন এবং মুহাম্মদ বিন তুঘলক দোয়াব প্রভৃতি উর্বর অঞ্চলে উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক রাজস্ব হিসেবে আদায় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অবশ্য মুহাম্মদ বিন তুঘলক দোয়াবে শস্যহানী ও বিদ্রোহের কারণে শেষ পর্যন্ত অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করেননি। রাজস্বের হার নির্ধারণের কোন নির্দিষ্ট বিধি ছিল না। তবে কোরআনের অনুশাসন অনুসারে এই হার নির্ধারণের একটা প্রবণতা ছিল। গিয়াসউদ্দিন তুঘলক নীতিগতভাবে কোন একটি বছরে সর্বোচ্চ এগারাে বা দশ শতাংশের বেশি রাজস্ব বৃদ্ধির বিরােধী ছিলেন। মুহাম্মদ বিন তুঘলক কৃষিকাজের উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে ‘দিওয়ান-ই-কোহী’ নামে একটি কৃষি দপ্তর গঠন করেন। ফিরােজ শাহ তুঘলক কৃষকদের কৃষি ঋণ ‘তাকাভি’ পরিশােধ থেকে রেহাই দেন। তিনি আরাে প্রায়। চব্বিশটি সাধারণ কর মওকুফ করে চাষীদের বােঝা লাঘব করেন। খারাজ বা ভূমি রাজস্ব ছিল রাজকোষের। আয়ের প্রধানতম উৎস। প্রথমে এটি কেবল হিন্দু প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করা হতাে। এর কারণ সুলতানী শাসনের সূচনা পর্বে মূলত: হিন্দুরাই চাষ-আবাদের সাথে যুক্ত ছিল। পরে মুসলমানরাও কৃষিকাজের সাথে যুক্ত হলে এই করের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। আগের মতাে এ যুগেও জমির প্রকৃত মালিকানা ছিল সুলতানের হাতে। জমির বিলি-বন্দোবস্ত এবং রাজস্ব নির্ধারণ ইত্যাদি সবই ছিল সুলতানের ইচ্ছাধীন। তখন জমির চারটি শ্রেণী বিন্যাস লক্ষ করা যায়। এগুলাে হলাে খালিসা জমি, ইতা, হিন্দু প্রধানদের অধীনস্থ জমি এবং ওয়াকফ সম্পত্তি। খালিসা জমি সুলতান ইচ্ছামতাে বন্দোবস্ত দিতেন। রায়তওয়ারী ব্যবস্থার মতাে এ ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীরা সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে এই জমির রাজস্ব আদায় করতেন। পরগণায় ‘আমিল’ এবং গ্রামে পাটোয়ারী, চৌধুরী, মুকদ্দম নামক কর্মচারী এই রাজস্ব আদায় করতেন। ‘ইকতা’ ছিল এক ধরনের সামরিক প্রশাসনিক বিভাগ। এই বিভাগের অধিকর্তা অথাৎ ইদার সুলতান কর্তৃক নির্দিষ্ট ভুখন্ডের রাজস্ব আদায় করতেন এবং ইতার প্রশাসনিক খরচ বাদে উদ্বৃত্ত অর্থ কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা দিতেন। খাজা নামক কেন্দ্রীয় কর্মচারী ইত্যাদারের রাজস্ব বিষয়ক কাজ পরিদর্শন করতেন। তৃতীয় শ্রেণীর সম্পত্তি ছিল হিন্দু জমিদারদের হাতে, যারা আগে থেকেই এ সকল জমি চাষ-আবাদের অধিকার ভােগ করছিলেন। এরা সুলতানকে বার্ষিক নির্দিষ্ট রাজস্ব প্রদানের শর্তে পূর্ব অধিকার বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। ওয়াকফ বা ইনাম ছিল নিষ্কর সম্পত্তি। সুলতান মুসলিম বিজ্ঞানী, পন্ডিত ও সন্তাদের সেবায় এই জমি দান করতেন। তবে আলাউদ্দিন খলজী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে। ওয়াকফ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে রাজস্বের বিনিময়ে বন্দোবস্ত দেন। তিনি খুৎ, মুকদ্দম, চৌধুরী প্রমুখ গ্রামীণ। রাজস্ব আদায়কারী কর্মগােষ্ঠীর ওপরেও কর আরােপ করেন। ইতােপূর্বে এই মধ্যস্বত্বভােগী গােষ্ঠী কৃষকদের শােষণ করে বহু রাজস্ব আত্নসাৎ করতেন, কোন রকম কর দিতেন না। খাস বা যুদ্ধের সময় লুণ্ঠিত দ্রব্যের এক-পঞ্চমাংশ রাজকোষে জমা হতাে। যদি এই করকে সুলতানী যুগের প্রধান উৎস বলা হয়েছে, কিন্তু এটা অনিয়মিত ছিল। যাকাত : শুধু মুসলমানদের থেকে আদায় করা হতাে। এটি ইসলাম ধর্মের অনুমােদিত কর। ইসলামশাস্ত্র অনুযায়ী এই কর প্রতিটি মুসলমানদের কাছ থেকে আদায় করা যায় না। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী এক বছর পার না হলে, কারও সঞ্চিত ধনের ওপর যাকাত ধার্য করা যায় না। অর্থাৎ এক বছরের প্রয়ােজনীয় ব্যয়বাদে কারও কাছে যদি সাড়ে সাত তােলা সােনা অথবা সাড়ে বায়ান্ন তােলা রূপা থাকে, তাহলে সে ব্যক্তিকে শাস্ত্রসম্মত ধনী বলে। এই ধরনের ধনী ব্যক্তির কাছ থেকে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ অথবা শতকরা ২.৫০ হারে যাকাত গ্রহণ করতে হবে। এই নিয়ম অনুযায়ী সকল মুসলমানদের কাছ থেকে এই কর সুলতানী যুগে আদায় করা হতাে না। যারা শাস্ত্রসম্মত ধনী, তাদের কাছ থেকেই এই কর আদায় করা হতাে। উরস্ বা ভূমি করও মুসলমানদের থেকে আদায় করা হতাে। এই করটিও সকলের ওপর প্রযুক্ত ছিল না। এই কর উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ ভূমিকর হিসেবে আদায় করা হতাে। জিজিয়া : অ-মুসলমানদের ওপর জিজিয়া কর ধার্য করা হতাে। এটাও ছিল এক প্রকার ধর্ম-কর। মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অ-মুসলমানদের জীবন, সম্পত্তি ও ধর্মস্থানের নিরাপত্তার জন্য এই কর দিতে হতাে। এরও কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ ছিল না। ধনী ব্যক্তিরা ৪৮ দিরহাম, মধ্যবিত্তরা ২৪ দিরহাম এবং অন্যান্যরা ১২ দিরহাম জিজিয়া হিসেবে প্রদান করতেন। অবশ্য অনেকেই জিজিয়া প্রদান থেকে রেহাই পেতেন। মহিলা, শিশু, ভিক্ষুক বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, সাধু-সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ এবং যাদের কোন আয় নেই এমন লােকদের জিজিয়া দিতে হতাে না। অবশ্য ফিরােজ শাহ তুঘলক ব্রাহ্মণদের ওপরেও জিজিয়া আরােপ করেছিলেন। যাই হােক, জিজিয়া থেকে খুব কম রাজস্বই আদায় হতাে। অধ্যাপক রােমিলা থাপার মনে করেন, শহুরে উচ্চ-আয় সম্পন্ন মানুষের ওপরেই জিজিয়া আরােপিত হতাে। গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের ওপর এই করভার বহন করার ক্ষেত্রে সম্ভবত কড়াকড়ি ছিল না। উপযুক্ত করসমূহ ছাড়াও সুলতানী আমলে বিভিন্ন সময়ে নানা রকমের কর আদায় করা হতাে। এভাবে আলাউদ্দিন খলজী গৃহকর এবং পশুচারণক্ষেত্র কর আদায় করতেন। উত্তরাধিকারীবিহীন কোন মুসলমানের মৃত্যুর পর তার সম্পত্তিও রাষ্ট্রের সম্পত্তি হিসাবে অধিকৃত হতাে। বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসক এবং অনুগত সামন্তদের থেকে উপঢৌকন হিসেবেও কেন্দ্রীয় কোষাগারে কিছু অর্থ-সম্পদ জমা পড়তাে।

সুলতানী যুগে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা ভারতবর্ষ মূলত কৃষিপ্রধান দেশ। তাই সুলতানী যুগের অর্থনীতির প্রধান স্তম্ভ ছিল কৃষি। কৃষিই ছিল রাজস্বের প্রধান অবলম্বন। সে সময়ে লােকসংখ্যার অনুপাতে ভূমি ছিল প্রতুল। গাঙ্গেয় উপত্যকার বহু অংশ তখনও ছিল অকর্ষিত, জঙ্গলময়। অধিকন্তু জমি ছিল ভীষণ উর্বর। অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রচুর ফসল ফলতাে এবং বছরে দুবার ফলতাে। ইবনে বতুতার বিবরণ থেকে জানা যায় যে শরৎকালীন ফসলকে ‘খরিফ’ এবং বসন্তকালীন ফসলকে ‘রবি’ বলা হতাে। অন্য একটি বিবরণী থেকে জানা যায় যে, প্রায় ২৫ রকমের ফসলের উৎপাদন চাষীরা বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন অঞ্চলের জমিতে করতাে। প্রধান কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে গম, ধান, পাট, কলাই, ভুট্টা, আলু, বাদাম, তামাক, আখ, তৈলবীজ, যব, মশলা, নারকেল, পান, সুপারি, আদা প্রভৃতি ছিল উল্লেখযােগ্য। এছাড়া আফিম, নীল প্রভৃতির চাষও হতাে। সুলতানী যুগের প্রাথমিক পর্বে আক্রমণকারীর রণলির আগুন প্রশমিত হলে, কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা শুরু হয়। আলাউদ্দিন খলজীর জমি জরিপ, মুহাম্মদ বিন তুঘলকের ‘আমীর কোহি’ নামে স্বতন্ত্র কৃষি বিভাগের সৃষ্টি, ফিরােজ তুঘলকের সেচ-পরিকল্পনা প্রভৃতি কৃষি উন্নতির দৃষ্টান্ত। এমনকি, এ যুগেই দুর্ভিক্ষকালে সরকারি খরচে চাষীদের অর্থ, শস্যবীজ, বলদ, চাষাবাদের জমি প্রভৃতি সাহায্যদান এবং যৌথ খামার ব্যবস্থা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযােগ্য। সুলতানী যুগে কৃষকই ছিল ভারতের জনসাধারণের সবচেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক জীবন কেমন ছিল সে সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়। বিদেশী যেসব পর্যটক ভারতে এসেছিলেন, তাদের বিবরণে কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না।ভারতীয় কৃষকদের অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে বিদেশী ও সমকালীন মুসলমান ঐতিহাসিকগণ আশ্চর্য রকম নীরব। তবে আমীর খসরু সাধারণভাবে ভারতীয় কৃষকদের দক্ষতা ও সারল্যের প্রশংসা করেছেন মাত্র। এছাড়া তিনি আর বিশেষ কিছু বলেন নি। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন সুলতানী যুগে কৃষকদের কাছ থেকে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি রাজস্ব সংগ্রহ করা হতাে। তারা আলাউদ্দিন খলজী ও মুহাম্মদ বিন তুঘলক উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক আদায় করতেন, এ কথাও বলেছেন। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে, কৃষকদের অবস্থা পূর্বের মতােই ছিল, এ সময়ে খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। তাদের অবস্থা যে খুব স্বচ্ছল ছিল তা বলা যায় না। জীবিকার জন্য কৃষকদের আজকের মতােই মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হতাে। কৃষকদের আজকের মতােই দুর্দশার সীমা ছিল না। তবে বাংলায় জিনিসপত্রের দাম যে অত্যন্ত সস্তা ছিল, তা ইবনে বতুতার বিবরণ থেকে জানা যায়। সাধারণ কৃষকদের এই সামান্য পয়সা উপার্জন করাও কষ্টকর ছিল। সুলতান ও অভিজাতদের যেমন ঐশ্বর্যের সীমা ছিল না; তেমনি আবার দরিদ্র কৃষকদের ন্যূনতম অন্নবস্ত্রেরও আশ্বাস ছিল না। মূলত: দেশের প্রশাসকরা কৃষকের শ্রমের ফলে ভাগ বসাতাে এবং বিনিময়ে কৃষকরা যাতে শান্তিতে ও নিরুদ্বেগে তাদের পেশায় মনােনিবেশ করতে পারে, তার ব্যবস্থা প্রশাসন করেছিল। এটুকুই ছিল কৃষকদের শান্তি।

শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের অর্থনীতি ছিল একান্তভাবেই কৃষি নির্ভর। তবে এ সময়ে শিল্প বা কারিগরী কর্মেও ভারতবাসী দক্ষতা অর্জন করেছিল। অবশ্য অর্থনীতির রূপান্তর সাধনে শিল্পের ভূমিকা ছিল নগণ্য। সেক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল অনেক বেশি উন্নত ও প্রসারিত। তবে এই আমলে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নয়নে সরকারি উদ্যোগ বা পরিকল্পিত প্রচেষ্টার অস্তিত্ব প্রায় ছিলই না। সবটাই এসেছিল ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং স্থানীয় প্রয়ােজনবােধ থেকে।

সুলতানী আমলে ক্ষেতের ফসলকে কেন্দ্র করে গ্রামে নানা ধরনের কুটির শিল্প গড়ে ওঠে; যথা-চিনি, সেন্ট, তেল, সুরা, দড়ি ও ঝুড়ি বানানাে ইত্যাদি। ক্ষেতের ফসল নানরকম হস্তশিল্পকে উপজীবিকা করে বাঁচার পথও খুলে দেয়। তাঁতী, চর্ম-শিল্প, রঞ্জক, কাঠের কারিগর ও সুতিবস্ত্র-রঞ্জকের কাজের অভাব ছিল না। গ্রামীণ শিল্প ছাড়াও মধ্যযুগে এমন কিছু শিল্প গড়ে উঠেছিল যা নিছক স্থানীয় চাহিদার কারণে সৃষ্টি হয়নি। এই ধরনের দুটি প্রধান শিল্প হলাে সরাসরি সুলতানদের তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠা সরকারি কারখানা এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্থাপিত বস্ত্র বয়ন-শিল্প। সরকারি কারখানাগুলােতে শাসক পরিবার ও উচ্চ অভিজাতদের চাহিদা অনুযায়ী নানা ধরনের দ্রব্য তৈরি হতাে। যেমন টুপি, ওড়না জুতাে, ঘােড়ার রেকাব, চাদর ইত্যাদি। বিদেশী শাসকদের কাছে প্রেরণের জন্য নানা ধরনের উপহার সামগ্রীও এখানে তৈরি হতাে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে বস্ত্রবয়ন শিল্পের দুটি অগ্রণী অঞ্চল ছিল গুজরাট ও বাংলা। বাংলার সুতিবস্ত্রের খ্যাতি ছিল জগৎ জোড়া। সুলতানী আমলে বস্ত্র-শিল্পের পরেই ছিল ধাতু-শিল্পের স্থান। ধাতু শিল্পীরা নানা ধরনের ধাতু যেমন- লােহা, তামা, রূপা, দস্তা ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। চামড়া শিল্পেও এই যুগের শিল্পীরা দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। সুলতানী যুগে যােগাযােগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটায় ও রাস্তা-ঘাটের নিরাপত্তা সাধিত হওয়ায়, ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট প্রসার ঘটে। এ যুগে বাংলা ও গুজরাটই ছিল প্রধান শিল্পাঞ্চল। কারণ, এ দুটি প্রদেশেই জাহাজযােগে। নদীপথে পণ্য আমদানী-রপ্তানির সুবিধা ছিল। সুলতানী আমলের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য, উপকূল বাণিজ্য ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়। এই আমলের বাণিজ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লােকই যুক্ত ছিল। তবে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে গুজরাটি, মাড়ােয়ারী, মুলতানি, খােরাসানি প্রমুখ ব্যবসায়ীদের জোরালাে অবস্থান ছিল। সুলতানী আমলে ব্যবসার প্রধান আকর্ষণ ছিল বৈদেশিক বাণিজ্য এবং এই বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রগুলাে ছিল উপকূল অঞ্চলে। বিদেশীদের বিবরণী হতে জানা যায় যে, দেশের পশ্চিম উপকূল বহু ব্যস্ত বন্দর ছিল। এগুলাের মধ্যে দিউ, গােয়া, কালিকট, কোচিন, কুইলন ইত্যাদি ছিল উল্লেখযােগ্য। দাক্ষিণাত্যের উপকূল বাণিজ্যে গুজরাটি ও মালাবারী ব্যবসায়ীরা সমানভাবে অংশ গ্রহণ করতাে। সুলতানী আমলে ব্যাপক সামুদ্রিক বাণিজ্য চলতাে। সামুদ্রিক বাণিজ্যপথেরও বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। পূর্বে প্রচলিত দুটি মাত্র সমুদ্রপথ সুলতানী আমলেও ব্যবহৃত হতাে। একটি পথে পশ্চিম ভারতীয় উপকূল থেকে পারস্য উপসাগর হয়ে মেসােপটেমিয়ার মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগর যাওয়া যেতাে। এবং অন্যটি ছিল লােহিত সাগর এবং মিশরের মধ্যদিয়ে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত। সেখান থেকে ভেনেসিয় ও অন্যান্য ইতালিয় বণিকদের মাধ্যমে পণ্য পশ্চিম ইউরােপ ছড়িয়ে পড়তাে। ভারতীয়, ইউরােপীয়সহ অন্যান্য অঞ্চলের বণিকগণ এই বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করতাে।

সারসংক্ষেপ

সুপ্রাচীনকাল থেকে বহমান ভারতবর্ষের সমন্বয়ধারা সুলতানী আমলেও অব্যাহত ছিল। এ আমলে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মধ্যে যে মাত্রায় সংমিশ্রণের ঘটনা ঘটেছে তা রীতিমতাে দৃষ্টান্তমূলক। উভয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে শিল্পে, কারুকার্যে, সৌধ নির্মাণে, সাহিত্যে, খানাপিনাতে, সামাজিকতায় এমনকি অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায়ও নবরূপ বিকশিত হয়, যার মধ্যে একান্তভাবেই ‘ভারতীয় বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না। শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ’ রূপ সহজেই প্রতীয়মান হয়। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিকভাবে সুবিন্যস্ত ও স্তরীভূত শাসন কাঠামাে রচিত হয়। কৃষিই ছিল রাজস্বের প্রধান উৎস। এ আমলে নানা রকমের কর আদায়ের দৃষ্টান্ত রয়েছে। সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক জীবন সচ্ছল ছিল বলে মনে হলেও কৃষকদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তবে কৃষকরা সম্ভবত শান্তিতে ও নিরুদ্বেগে তাদের পেশায় নিয়ােজিত হতে পেরেছিলেন। সুলতানী আমলে ভারত অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য, উপকূল বাণিজ্য ও সামুদ্রিক বাণিজ্যে বেশ অগ্রগতি সাধন করে। কৃষির পাশাপাশি বাণিজ্যিক সমৃদ্ধিও ছিল উল্লেখযােগ্য।

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা