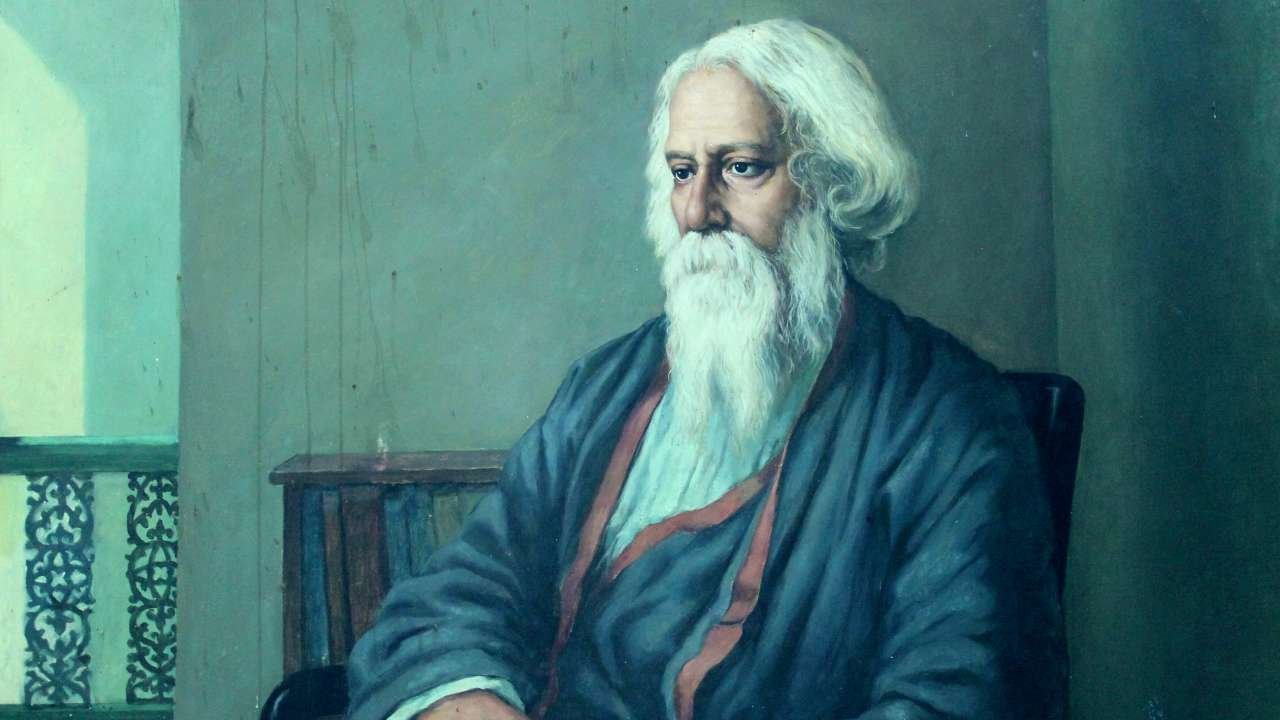

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে এমনসময় জন্মান যখন ভারতবর্ষ ঔপনিবেশিকতার নাগপাশে আষ্ঠে-প়ৃষ্ঠে জড়িত। ইংরেজদের রক্তচক্ষু ভারতীয়দের জীবন-যাপনের প্রতিটি স্তরে বিস্তারলাভ করেছে। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে ও ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে মুসলিম আমলে নিষ্কর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন মক্তব-মাদ্রাসা এবং কিছু কিছু টোল-পাঠশালা ইংরেজের ভূমিনীতির ফল হিসাবে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। মক্তব-মাদ্রাসা ও টোল-পাঠশালার অধিকাংশেই ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কিছু গণিত, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি শেখানো হত। মুঘলদের শাসনে সাধারণের আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো থাকায় অন্তত পুরুষদের মধ্যে নিরক্ষরতা প্রায় ছিল না। ব্রিটিশ আসার পর এই সার্বিক হতাশার যুগে নব্য বাবুশ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতায় বেশ কিছু স্কুলের পত্তন হয়। ইংরেজ পুরনো কিছু মক্তব-মাদ্রাসা ও টোলের উপরে এবং শোষণঅন্তে কিছুটা নিজেদের প্রয়োজনে, যেমন ইংরেজ রাজকর্মচারীদের আরবি-ফারশি শেখার জন্যে এবং ফোর্ট উইলিয়ামে বাংলা-সংস্কৃত শেখার জন্যে নতুন কিছু মাদ্রাসা-স্কুল খোলে। তবে তা ছিল অপর্যাপ্ত। বাংলায় নিরক্ষরতার যুগ শুরু হয়। মদলমোহন তর্কালঙ্কার ১৮৪৯-এ সর্বপ্রথম শিশুদের উপযোগি শিশুসাথি নামক বই লেখেন, পরে আরও দুটি খন্ড বার হয়। বইটি জনপ্রিয়ও ছিল। তবে ১৮৫৫ নাগাদ বর্ণপরিচয় বার হয়ে শিশুসাথীকে পিছনে ফেলে দেয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর চেষ্টা করেছিলেন সাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে। বছর তিরিশ আগেও বর্ণপরিচয় দিয়ে অক্ষর পরিচয় হত। শেষ জীবনে তিনি বর্তমান ঝাড়খন্ডের কার্মাটারে গিয়ে প্রান্তিক, আদিবাসী মানুষের মধ্যে জ্ঞানের আলো ছড়ানোর ব্রত নেন। কিন্তু তিনি সোনার চামচ নিয়ে জন্মাননি। তাই ব্যাপক চিন্তাভাবনার সফল প্রয়োগ ঘটাতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথকে টাকা-পয়সার চিন্তা করতে হয়নি। তিনি যেমন প্রাথমিকে পড়ার জন্যে সহজপাঠ রচনা করেন তেমনই বোলপুর-সুরুল এলাকায় পৈত্রিক বিশাল সম্পত্তি পেয়ে আরও বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু করেন। তিনি তাঁর শিক্ষাচিন্তার সফল প্রয়োগ এখানেই ঘটান। রবীন্দ্রনাথ সেই মানুষ যাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মানুষ এখনও জ্ঞানের আলো যেমন পাচ্ছেন তেমনই কারিগরি বিদ্যা শিখে রুটিরও ব্যবস্থা করে নিচ্ছে। অবশ্যই মানতে হবে এইরকম প্রচেষ্টা ও প্রয়োগ নবজাগরিত বাঙালি বাবুদের কেউই করতে পারেননি।

কোলকাতা তখন ইংরেজদের রাজধানী। লখনৌর নবাব, টিপু সুলতানের বংশধর কোলকাতার বুকে টিমটিম করে ইন্দো-স্যরাসেন সংস্কৃতির বাতি জ্বালিয়ে রেখেছে, হায়দরাবাদি নিজাম সংস্কৃতিও প্রায় অবলুপ্ত, ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের পর মুঘল সংস্কৃতির শেষটুকুও দিল্লি থেকে অন্তর্হিত। বিদ্রোহের ব্যাপকতা ও ততোধিক বর্বরতার সঙ্গে তার দমন দেখে আশাহত ভারতীয় মনন, ইংরেজদের মধ্যেই খুঁজে পাচ্ছিল তাদের আশা-ভরসা। রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সকল জগৎই তখন ইংরেজময়। রবীন্দ্রনাথ বনেদি পরিবারের সন্তান তাই বহিরঙ্গে, পোশাক চয়নে ও মননের এক কোণে উত্তরাধিকার সূত্রেও পেলেন স্যরাসেন সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ। বৈদিক ধর্ম ও ইসলাম সমন্বয়ে পেলেন ব্রাহ্ম ধর্মের উত্তরাধিকার। তিনি ইরানের হাফিজ ও শেখ সাদি (র.)-কে ভোলেননি, ভোলেননি পিতার নিকট থেকে পাওযা প্রাত্যাহিক সুফি সঙ্গিতের উত্তরাধিকার, বেদুইনদের উদ্দাম জীবনযাত্রা ও অতিথি আপ্যায়নের পরম্পরা। তিনি মনে রেখেছিলেন কবি ও কাব্যরসিক বঙ্গজ সুলতান, গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ (মৃত ১৪১০-১১)-র কবি হাফিজের সঙ্গে ছন্দে পত্রালাপ এবং জানতেন সুলতান কবিকে গৌড়ে আমন্ত্রণও জানিয়েছিলেন।

সমাজ ও ধর্মসমন্বয়ের জন্যে শিক্ষাকে সার্বজনীন ও বাস্তবমুখি হতে হবে তা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন। শিক্ষার ভিত্তি সম্পর্কে বলেন, ‘ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান প্রভ়ৃতি সমস্ত চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্ত সম্পদকে সংগৃহীত করিতে হইবে। এই নানাধারা দিয়া ভারতবর্ষের মন কেমন করিয়া প্রবাহিত হইযাছে তাহা জানিতে হইবে। এইরূপ উপায়েই ভারতবর্ষ আপনার নানা বিভাগের মধ্য দিয়া আপনার সমগ্রতা উপবদ্ধি করিতে পারিবে। তেমনি করিয়া আপনাকে বিস্তীর্ণ ও সংশ্লিষ্ট করিয়া না জানিলে, যে শিক্ষা সে গ্রহণ করিবে তাহা ভিক্ষার মত গ্রহণ করিবে। সেরূপ ভিক্ষা-জীবিকায় কখনও কোন জাতি সম্পদশালী হইতে পারে না’ (বিশ্বভারতী-১)। অন্যত্র বলেন, ‘আমাদের বিদ্যায়তনে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও ফার্শিবিদ্যার সমবেত চর্চায় আনুষঙ্গিকভাবে য়ুরোপীয় বিদ্যাকে স্থান দিতে হবে’ (শিক্ষা)।

‘বিদ্যা বাহির হইতে কেবল জমা করিলাম, ভিতর হইতে কিছু তো দিলাম না। কলসে কেবল জল ভরিতে থাকিব, অথচ সে জল কোনদিনই যথেষ্ট পরিমাণে দান-পাণের উপযোগী ভরা হইবে না, এ যে বিষম বিপত্তি। ভয়ে ভয়ে ইংরেজের ডাক্তার ছাত্র পুঁথি মিলাইয়া ডাক্তারি করিয়া চলিল, কিন্তু শারীরবিদ্যায় বা চিকিৎসাশাস্ত্রে একটা নতুন কোন তত্ত্ব বা তথ্য যোগ করিল না। ইংরেজের ইঞ্জিনিয়ার ছাত্র সতর্কতার সহিত পুঁথি মিলাইযা ইঞ্জিনিয়ারী করিয়া পেনশন লইতেছে, কিন্তু যন্ত্রতত্ত্বে বা যন্ত্র উদ্বাবনায় মনে রাখিবার মত কিছুই করিতেছে না। শিক্ষার এই শক্তিহীনতা আমরা স্পষ্টই বুঝিতেছি। আমাদের শিক্ষাকে আমাদের বাহন করিলাম না, শিক্ষাকে আমরা বহন করিয়াই চলিলাম, ইহারই পরম দুঃখ গোচরে-অগোচরে আমাদের মনের মধ্যে জমিয়া উঠিয়াছে’ (রবীন্দ্র রচনাবলী ষোড়শ খন্ড, বিশ্বভারতী পৃ. ২৯৮)।

তিনি তাঁর শিক্ষা ভাবনার প্রকৃত রূপায়নের বাস্তব ভাবনা থেকেই শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ভবিষ্যৎ বিশ্বায়ন ও গ্লোবাল ভিলেজের ভাবনা বহু আগেই ভেবে রেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘ভারতের একটি জায়গা থেকে ভূগোল বিভাগের মায়াগন্ডি সম্পূর্ণ মুছে যাক-এইখানে সমস্ত পৃথিবীর পূর্ণ অধিকার হোক, সেই জায়গা হোক আমাদের শান্তিনিকেতন’ (সুহৃত মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি)। পুত্র রথীর কাছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে চিঠি মারফৎ মনের ইচ্চা প্রকাশ করলেন, ‘শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে, সর্বজাতিক মনুষ্যত্ব চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে, স্বজাতিক সঙ্কীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসছে ভবিষ্যতের জন্য যে বিশ্বজাতিক মিলনযজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তার প্রথম আয়োজন ওই বোলপুরের প্রান্তরেই হবে’। আসলে উগ্র জাতীয়তাবাদ (তাও আবার ধর্মাশ্রিত দ্বিজাতিতত্ত্ব) দেশভাগ করতে পারে কিন্তু একজন বিশ্ববরেণ্য কবিকে মনে রাখে না*

তাঁর ভাবনার মধ্যে সর্বজাতির ও আন্তর্জাতিক ভাবনা ছিল তা বোঝা যায় গোরা উপন্যাস থেকে, ‘ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে তুমি গো ভাগাড়ে গিয়ে মরবে, তোমার আচার-বিচার কিছুই থাকবে না, কম্পাস ভাঙা কান্ডারীর মত তোমার পূর্ব-পশ্চিমের জ্ঞান লোপ পেয়ে যাবে’(বন্ধু বিনয়ের প্রতি গোরা)। গোরাকে যে মহিলা কোলে-পিঠে করে বড় করেছিলেন তিনি ছিলেন খ্রিস্টান লছমিয়া। কট্টর ব্রাহ্মণত্বে বিশ্বাসী গোরা তাঁর সম্বন্ধে নিজের মায়ের কাছে অনুরোধ করে, ‘ওকে পেনশন দাও, যা খুশি কর, কিন্তু ওকে রাখা চলবে না মা’। কট্টর ব্রাহ্মণত্বে বিশ্বাসী এই গোরা যখন জানতে পারল সে হচ্ছে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহে নিহত হওয়া এক আইরিশ পিতা-মাতার সন্তান তখন তার মোহভঙ্গ হয়। সে সহসা বুঝতে পারে কট্টরপন্থার বলি সে নিজে হতে যাচ্ছে, ‘আজ খবর পেয়েছি আমি মিউটিনির সময়কার কুড়োনো ছেলে, আমার বাপ আইরিশম্যান। ভারতবর্ষের উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত সমস্ত দেবমন্দিরের দ্বার আজ আমার কাছে রুদ্ধ হয়ে গেছে’। তবে এরপরই গোরা যেন প্রকৃত শিক্ষিত হয়ে উঠেছিল যা কবির শিক্ষাচিন্তারই প্রতিফলন। ‘এতদিন আমি ভারতবর্ষকে পাবার জন্যে সমস্ত প্রাণ দিয়ে সাধনা দিয়ে সাধনা করেছি-আমার ভক্তিকে সম্পূর্ণ নিরাপদে রক্ষা করার জন্যে এতদিন আমার চারিদিকের সঙ্গে কী লড়াই না করেছি।….আমি আজ ভারতবর্ষীয়,-আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাতই, সকলের অন্নই আমার অন্ন’।

কবির শান্তিনিকেতন ঘিরে যে শিক্ষা ভবনটি গড়ে উঠেছিল তা প্রাচীন বৈদিক ভারতের আচার্য, মুণি-ঋষিদের প্রকৃতির মধ্যে গুরুকুল শিক্ষার অনুরূপ। এই শিক্ষাকে তিনি বিশ্বের কাছে পৌঁছাতে চেয়েছিলেন। আবার বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান যুগ প্রায় তিন-সাড়ে তিন হাজার বছরে মানুষের শিক্ষার উপাদানের বিশাল পরিবর্তন হয়ে গেছে। বর্তমান যুগের শিক্ষার ধারক-বাহক ইউরোপীয় শিক্ষাকে তিনি বৈদিক কাঠামোয় প্রবেশ করাতে চেয়েছিলেন। গোরার সঙ্কীর্ণ, গন্ডিবদ্ধ মনকে কবি ও ঔপন্যাসিক এক ঝটকায় সাধারণ ভারতবাসী তথা বিশ্বের দরবারে এনে ফেলেছিলেন। এটা গোরার শিক্ষা নয় সমস্ত সঙ্কীর্ণ মনের অধিকারী ভারতবাসীর কাছে শিক্ষা যা বর্তমান কেন্দ্রীয় শাসনে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

‘ভোজ্য জিনিসে ভান্ডার উঠলো ভরে, রান্নাঘরে হাঁড়ি চড়েছে, তবু ভোজ বলে না তাকে। আঙিনায় পাত পড়লো কত, ডাকা হয়েছে কতজনকে, সেই হিসাবেই ভোজের মর্যাদা। আমরা যে এডুকেশন শব্দটা আবৃত্তি করে মনে মনে খুশি থাকি, সেটাতে ভাঁড়ার ঘরের চেহারা আছে, কিন্তু বাইরে তাকিয়ে দেখি ধু ধু করছে আঙিনা। শিক্ষার আলোর জন্যে উঁচু লন্ঠন ঝোলানো হয়েছে ইস্কুল কলেজে, কিন্তু সেটা যদি রুদ্ধ দেওযালে বন্দি আলোক হয়, তা বলব আমাদের অদৃষ্ট মন্দ। সমস্ত পট-জোড়া-ভূমিকার মধ্যেই ছবির প্রকাশ, তেমনি পরিস্ফুটতা পাবার জন্যে শিক্ষার চায় দেশ জোড়া ভূমিকা’।

‘ব্যাপক ভূমিকাভ্রস্ট শিক্ষা যতই অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ, কেবল অভ্যাসবশতই তার দৈন্যের বেদনা আমাদের মন থেকে মরে গিয়েছে। এডুকেশন নিযে অন্য দেশের সঙ্গে স্বদেশের যখন তুলনা করি, তখন দৃশ্য অংশটাই লক্ষ্য করি, অদৃশ্য অংশের হিসেব রাখি নে। মিলিয়ে দেখি ইউনিভার্সিটি সেখানেও আছে, আমাদের দেশেও তার প্রতিরূপ দুটো-একটা দেখা দিচ্ছে। ভুলে যাই এমন কোন দেশ নেই যেখানে বাঁধা বিদ্যালয়ের বাইরে সমস্ত সমাজ জুড়ে অবাঁধা শিক্ষার একটা দিগন্ত বিস্তীর্ণ বৃহত্তর পরিধি আছে’ (প্রাগুক্ত পৃ. ৩২৭)।

কবির উদ্যোগে শান্তিনিকেতনে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী হল কিন্তু সেই বিশ্ববিদ্যালয়ও আপামর ভারতবাসীর জন্যে হল না। সেখানে পড়তে এল পুরনো শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানেরা। অতি সাধারণ পরিবারের মধ্যে শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেওযার উদ্দেশ্যে নিয়ে তিনি বৃত্তি ও করিগরি শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্টা করেছিলেন*

কবি তাঁর শিক্ষাসমস্যা প্রবন্ধে লেখেন, ‘য়ুরোপে মানুষ সমাজের ভিতর থাকিয়া মানুষ হইতেছে, ইস্কুল তাহার কথঞ্চিত সাহায্য করিতেছে। লোকে যে বিদ্যালাভ করে, সে বিদ্যাটা সেখানকার মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে-সেইখা্নেই তাহার চর্চা হইতেছে, সেইখানেই তাহার বিকাশ হইতেছে-সমাজের মধ্যে নানা আকারে নানা ভাবে তাহার সঞ্চার হইতেছে, লেখাপড়ায় কথাবার্তায় কাজেকর্মে তাহা অহরহ প্রত্যক্ষ হইযা উঠিতেছে। সেখানে জনসমাজ যাহা কালে কালে নানা ঘটনায় নানা লোকের দ্বারায় লাভ করিয়াছে, সঞ্চয় করিয়াছে এবং ভোগ করিতেছে তাহাই বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়া বালকদিগকে পরিবেশনের একটা উপায় করিয়াছে মাত্র’।

‘এইজন্য সেখানকার বিদ্যালয় সমাজের সঙ্গে মিলিয়া আছে, তাহা সমাজের মাটি হইতেই রস টানিতেছে এবং সমাজকেই ফলদান করিতেছে। কিন্তু বিদ্যালয় যেখানে চারিদিকের সমাজের সঙ্গে এমন এক হইয়া মিশিতে পারে নাই, যাহা বাহির হইতে সমাজের উপর চাপাইয়া দেওয়া, তাহা শুষ্ক, তাহা নির্জীব। তাহার কাছ হইতে যাহা পাই তাহা কষ্টে পাই, এবং সে বিদ্যা প্রয়োগ করিবার বেলা কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে না। দশটা হইতে চারটে পর্যন্ত যাহা মুখস্থ করি, জীবনের সঙ্গে চারিদিকের মানুষের সঙ্গে, ঘরের সঙ্গে তার মিল দেখিতে পাই না। বাড়িতে বাপ-মা, ভাই-বন্ধুরা যাহা আলোচনা করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে তাহার যোগ নাই, বরঞ্চ অনেকসময় বিরোধ আছে। এমন অবস্থায় বিদ্যালয় একটি এঞ্জিন মাত্র অবস্থায় থাকে-তাহা বস্তু জোগায়, প্রাণ জোগায় না’।

‘এইজন্যে বলিতেছি, য়ুরোপের বিদ্যালয়ের অবিকল বাহ্য নকল করিলেই আমরা যে সেই একি জিনিস পাইবো এমন নহে। এই নকলে সেই বেঞ্চি, সেই টেবিল সেইপ্রকার কার্যপ্রণালী সমস্তই ঠিক মিলাইয়া পাওযা যায়, কিন্তু তাহা আমাদের পক্ষে বোঝা হইয়া উঠে’।

‘পূর্বে যখন আমরা গুরুর কাছে বিদ্যা পাইতাম শিক্ষকের কাছে নহে, মানুষের কাছে জ্ঞান চাহিতাম কলের কাছে নয়, তখন আমাদের শিক্ষার বিষয় এত বিস্তৃত ও বিচিত্র ছিল না এবং তখন আমাদের সমাজে প্রচলিত ভাব ও মতের সঙ্গে পুঁথির শিক্ষার কোন বিরোধ ছিল না। ঠিক সেদিনকে আজ আমরা ফিরাইযা আনিবার চেষ্টা করিলে সে-ও একটা নকল হইবে মাত্র, তাহার বাহ্য আয়োজন বোঝা হইযা উঠিবে, কোনো কাজেই লাগিবে না’।

‘অতএব আমাদের এখনকার প্রয়োজন যদি আমরা ঠিক বুঝি তবে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে বিদ্যালয় ঘরের কাজ করিতে পারে, যাহাতে পাঠ্য বিষয়ের বিচিত্রতার সঙ্গে অধ্যাপনার সজীবতা মিশিতে পারে, তাহাতে পুঁথির শিক্ষাদান এবং হৃদয়-মনকে গড়িযা তোলা দুই ভারই বিদ্যালয় গ্রহণ করে। দেখিতে হইবে আমাদের দেশে বিদ্যালয়ের সঙ্গে বিদ্যালয়ের চতুর্দিকের যে বিচ্ছেদ, এমনকি বিরোধ আছে তাহার দ্বারা যেন ছাত্রদের মন বিক্ষিপ্ত হইয়া না যায় ও এইরূপ বিদ্যাশিক্ষাটা যেন কেবল দিনের মধ্যে কয়েকঘন্টা মাত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়া বাস্তবিকতাসম্পর্কশূণ্য একটা অত্যন্ত গুরুপাক অ্যাবস্ট্রাক্ট ব্যাপার না হইয়া দাঁড়ায়’।

‘বিদ্যালয়ে ঘর বানাইলে তাহা বোর্ডিং ইস্কুল আকার ধারণ করে। এই বোর্ডিং স্কুল বলিতে যে ছবি মনে জাগিয়া উঠে তাহা মনোহর নহে-তাহা বারিক, পাগলাগারদ, হাসপাতাল বা জেলেরই একগোষ্ঠীভুক্ত।

-প্রাচীন ভারতবর্ষের মতে, যতদিন অধ্যযনের কাল ততদিন ব্রহ্মচর্য্যপালন এবং গুরুগৃহে বাস আবশ্যক। ব্রহ্মচর্য্যপালন বলিতে যে কৃচ্ছসাধন বুঝায় তাহা নহে। সংসারের মাঝে যাহারা থাকে তাহারা ঠিক স্বভাবের পথে চলিতে পারে না। নানা লোকের সংঘাতে নানা দিক হইতে নানা ঢেউ আসিয়া অনেক সময় অনাবশ্যকরূপে তাহাদিগকে চঞ্চল করিতে থাকে-যে সময়ে যে-সকল হৃদয়বৃত্তি ভ্রূণ অবস্থায় থাকিবার কথা তাহারা কৃত্রিম আঘাতে অকালে জন্মগ্রহণ করে; ইহাতে কেবলই শক্তির অপব্যায় হয় এবং মন দুর্বল ও লক্ষ্যভ্রস্ট হইযা পড়ে।

-তাই আমি বলিতেছি, শিক্ষার জন্যে এখনো আমাদের বনের প্রয়োজন আছে এবং গুরুগৃহও চাই। বন আমাদের সজীব বাসস্থান এবং গুরু আমাদের সহৃদয় শিক্ষক। এই বনে, এই গুরুগৃহে আজও বালকদিগকে ব্রহ্মচর্য্যপালন করিয়া শিক্ষা সমাধা করিতে হইবে। কালে আমাদের অবস্থা যতই পরিবর্তন হইযা থাক, এই শিক্ষানিয়মের উপযোগিতার কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই, কারণ এই নিয়ম মানবচরিত্রের নিত্যসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

অতএব আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জন মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই। সেখানে অধ্যাপকগণ নিভৃত অধ্যয়ন এ অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং ছাত্রগণ সেই জ্ঞানচর্চার যজ্ঞক্ষেত্রের মধ্যেই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে।

যদি সম্ভব হয় তবে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে খানিকটা ফসলের জমি থাকা আবশ্যিক, এই জমি হইতে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় আহার্য সংগ্রহ হইবে, ছাত্ররা চাষের কাজে সহায়তা করিবে। দুধ-ঘি প্রভৃতির জন্যে গোরু থাকিবে এবং গোপালনে ছাত্রদিগকে যোগ দিতে হইবে। পাঠের বিশ্রামকালে তাহারা স্বহস্তে বাগান করিবে, গাছের গোঁড়া খুঁড়িবে, গাছে জল দিবে, বেড়া বাঁধিবে; এইরূপে তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে কেবল ভাবের নহে, কাজের সম্বন্ধও পাতাইতে থাকিবে। অনুকুল ঋতুতে বড়ো বড়ো ছাযাময় গাছের তলায় ছাত্রদের ক্লাস বসিবে। তাহাদের শিক্ষার কতক অংশ অধ্যাপকের সহিত তরুশ্রেণির মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে সমাধা হইবে। সন্ধার অবকাশ তাহারা নক্ষত্রপরিচয়ে, সংগীতচর্চায়, পুরাণকথা ও ইতিহাসের গল্প শুনিয়া যাপন করিবে।

অপরাধ করিলে ছাত্রগণ আমাদের প্রাচীন প্রথা অনুসারে প্রায়শ্চিত্য পালন করিবে। শাস্তি পরের নিকট হইতে অপরাধের প্রতিফল, প্রায়শ্চিত্য নিজের দ্বারা অপরাধের সংশোধন। দন্ডস্বীকার করা যে নিজেরই কর্তব্য এবং না করিলে যে গ্লানিমোচন হয় না এই শিক্ষা বাল্যকাল হইতে হওযা চাই-পরের নিকট নিজেকে দন্ডনীয় করিবার হীনতা মনুষ্যজনোচিত নহে। কবিগুরু ভাবলেন আর কাজটি হয়ে গেল তা তো হয়নি বরং তাঁকে সনাতন ভারতবর্ষের একাংশে জমে থাকা কুসংস্কার, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছিল’।

কবিগুরু এক লেখায় জমিদার হিসাবে শুধুমাত্র জমিদারীর আয়-ব্যায়ের হিসাব নিয়ে ব্যস্ত থাকায় আক্ষেপ করেছিলেন। স্বীকার করলেন গ্রামের মানুষের প্রকৃত উন্নয়ন তিনি করে উঠতে পারেননি। তৎকালীন বেঙ্গল গেজেটিযারের রাজসাহি অধ্যায় (১৯১৬) বলছে আশপাশের জমিদারদের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের জমিদারিত্ব ছিল বহু বেশি মানবিক। রায়তদের খাজনা মকুব, পিছিয়ে পড়াদের শিক্ষা, স্বচ্ছ প্রশাসন, দান ইত্যাদি তাঁকে অন্য জমিদার অপেক্ষা পৃথক করে দিয়েছিল।

আজ থেকে ৭৫-১০০ বছর আগে কবিগুরু যা চিন্তা করেছিলেন তা এখনও প্রাসঙ্গিক। কবিগুরুর গ্রামোন্নয়ন এবং প্রান্তিক মানুষের জন্যে চিন্তা-ভাবনার চূড়ান্ত ফসল হল শ্রী নিকেতন। তবে শ্রীনিকেতন তৈরীতে তাঁকে শারিরীক ও মানসিক যুদ্ধ করতে হয়েছিল। মেকলের শিক্ষাব্যবস্থা শুধুমাত্র কিছু শিকড়বিহীন ভদ্রলোক তৈরী করেছিল। সামগ্রিক ব্যবস্থা, যেমন মেকলে চিন্তা করেছিলেন, ব্রিটিশ বাংলা তথা ভারতীয় সাম্রাজ্যের হাতিয়ার ভদ্রলোক শ্রেণির অধিত বিদ্যা চুঁইয়ে নিম্নগামী হয়ে সমস্ত শ্রেণিকে শিক্ষিত করে তুলবে তা সম্ভব হয়নি। শুধু কেরানিই তৈরী করেছিল। কবির চিন্তাভাবনার সফল রূপায়ন শুরু হয় ব্রিটিশ কৃষিবিদ লেনার্ড এলমহার্স্ট-এর সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর। ১৯২২-এর ফেব্রুয়ারী মাসে বীরভূমের সুরুলে রুরাল রিকনস্ট্রাকশন নামে একটি বিদ্যালয় খোলা হল। শ্রীনিকেতন নামটি পরে দেওযা হয়। এই বিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্য হল চারটি-কৃষি, হস্তশিল্প ও সাধারণ শিল্প, গ্রাম কল্যান ও শিক্ষাপ্রসার।

কৃষির মধ্যে ছিল-যৌথ কৃষি, সব্জি চাষ, ফল চাষ, পশুপালন ও পোল্ট্রি। পরবর্তীতে রেশম চাষ-উৎপাদন ও মৎস্যচাষকে গ্রহণ করা হয়। শষ্যচক্র (Crop Rotation) ও যথাযথ সার প্রয়োগের শিক্ষা দেওযার ব্যবস্থা করেন। উন্নত প্রজাতির গরুর সংকরায়ন ও হাঁস-মুরগি প্রতিপালন গোঁড়া হিন্দু ধর্মের তথাকথিত পরিপন্থি হওয়ায় তাঁকে বাধাও পেতে হয়েছিল। নন্দলাল বসুর নেতৃত্বে শান্তিনিকেতনের কলা ভবনের সহায়তায় কারু সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে চামড়ার কাজ ও কারুকার্য, দর্জি-সূচি শিল্প (এম্ব্রয়ডারি), ছুতোর-কাঠের কারুকার্য, বাঁসের কাজ, কাঁচা রেশম উৎপাদন, লাক্ষার কাজ, চিনামাটির কাজ, রঙিন টালি প্রস্তুতি, বই বাঁধাই ইত্যাদি বিভিন্ন গ্রাম্য শিল্প ও গ্রামীণ প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের পথে পা বাড়ান। চাষের সুবিধার জন্যে সমবায় শষ্যগোলা ও ১৯২৭-এ বিশ্বভারতী সমবায় ব্যাঙ্ক খোলেন। ২৩৮-টি কৃষিজ ঋণদানকেন্দ্র এর সঙ্গে যুক্ত ছিল।

তথাকথিত বাবু শ্রেণির চোখে হাতে-কলমে কাজ ছোট কাজ হিসাবে পরিচিত। এই মানসিক প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্যে বিশেষ করে কলিকাতাস্থিত ‘অবয়বে ভারতীয় কিন্তু মননে ব্রিটিশ’দের থেকে বহু মানুষকে এই বিশাল কর্মযজ্ঞে টেনে আনেন। কর্ম ও জীবন-যাপনের এই মেলবন্ধন দূর করার জন্যে এবং শ্রমের সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্যে নন্দলাল বসু, কালিমোহন ঘোষ, গৌরগোপাল ঘোষ, সন্তোষ মজুমদার, ধিরানন্দ রায়, এলমহার্স্ট, পিয়ারসন, দীনবন্ধু এন্ড্রুজ, কিম তারো কাসাহারা, গ্রেচেন গ্রিন, হ্যারি টিম্বার্স, ডরোথি হুইটনি, মিস জেনসেন ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ এই দলে যোগ দেন। গ্রাম কল্যাণের কথা ভেবে স্বাস্থ সচেতেনতা, পরিবেশের জীবাণুনাশ, সমবায় স্বাস্থকেন্দ্র গড়ে তোলেন। তিনি গ্রামীণ পয়ঃপ্রণালি, নালা তৈরী, জলাধারের জীবাণুনাশ, কুইনাইন বিতরণ, ভ্যাকসিন প্রয়োগ, সীমিত ক্ষেত্রে দাতব্য চিকিৎসা ইত্যাদির প্রচলন করেন।

ব্রতী বালক ও ব্রতী বালিকা নামে দুটি স্বেচ্ছাসেবি সংগঠন গড়ে তোলেন যা অনেকটাই বেডেন পাওয়েলের বয় স্কাউট আদলে তৈরী হয়। উভয় সংগঠনই স্কাউটদের সামরিক শিক্ষার অংশটি বাদ দিয়ে বিভিন্ন কর্মকান্ডকে রূপায়িত করার উদ্দেশে সাধারণ মানুষের কল্যাণের দিকে তাকিয়ে তৈরী হয়। ১৯২৯-এ ১২ টি গ্রামে সাধারণ স্কুলে উপস্থিত না হতে পারা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতি ও শিশুদের জন্যে রাতের স্কুল খোলা হয় যেখানে ব্রতীরা শিক্ষা দিত। এখানে সহজ পাঠ, সাধারণ গণিত, হস্তশিল্প ও নির্দোষ আমোদ-প্রমোদের শিক্ষা দেওয়া হত। শিশুকন্যা ও মহিলাদের জন্যে ছিল উদ্যানবিদ্যা, রান্না ও গৃহস্থালির কাজের শিক্ষা। তিনি বাংলার প্রথম গ্রামীণ ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের প্রচলন করেন। প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্যে ছিল শিক্ষা চর্চা ভবন, যাঁরা সাধারণ শিক্ষায় অংশ নিতে পারতেন না তাঁদের জন্যে গৃহে বসেই লোক শিক্ষা সংসদের মাধ্যমে দূর শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে শিক্ষা ও পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এ ছাড়াও শিক্ষাকে সামনে রেখে মেলা-খেলার ব্যবস্থা করেন। কবিতা, ছড়া, গান, নাটক, যাত্রা-পালার মাধ্যমে অতি সাধারণ ও প্রান্তিক মানুষের কাছে শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়ার (যদিও বর্তমান রাজ্য সরকারকে এ সবের জন্যে সমালোচিত হতে হয়)। ছোঁয়াছুঁয়ির অভিশাপ দূর করতে ১৯৩২-এ কবির সভাপতিত্বে তৈরী হয় অস্পৃশ্য সেবা সমিতি। তিনি এঁদের সামাজিক উত্তরণের জন্যে বিভিন্ন হস্তশিল্পে পারদর্শী করে তোলেন।

শিক্ষক লাঠি ধরবেন না লাঠি ছাড়াই শিক্ষকতা করবেন এ প্রসঙ্গে কবিগুরু বলেছেন, ‘তাঁরাই শিক্ষক হওয়ার উপযুক্ত যাঁরা ধৈর্যবান। ছেলেদের প্রতি স্বভাবতই যাঁদের স্নেহ আছে এই ধৈর্য তাদেরই স্বাভাবিক।…ছেলেদের কঠিন দন্ড ও চরম দন্ড দেবার দৃষ্টান্ত যেখানে দেখা যায় প্রায়ই সেখানে মূলত শিক্ষকেরাই দায়ী। তাঁরা দুর্বলমনা বলেই কঠোরতা দ্বারা নিজের কর্তব্যকে সহজ করতে চান’ (প্রবন্ধ, ‘আশ্রমের শিক্ষা’)। বস্তুত দৈহিক শাস্তি বিষয়ে আধুনিক শিক্ষাবিদরা নেতিবাচক সমাধান দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাবনাও ভিন্ন ছিল না।

সমকালীন যে দুটি বিষয়ে তাঁর চিন্তা-ভাবনাকে নতুন আঙ্গিকে বিচার করা যায়, তা হল ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়ানোর প্রবণতা ও প্রাইভেট টিউশন। এখন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ানো যেন স্ট্যটাস সিম্বল হয়ে দাঁড়িয়েছে। শহরাঞ্চল ছাড়িয়ে আধাশহর ও গ্রামেও এই প্রবনতা ছড়িয়া পড়েছে। এর জন্যে সরকারও বহুলাংশে দায়ী। এখন একজন শিক্ষককে ভোট নেওয়া, ভোটার তালিকা তৈরী করা, মিড ডে মিলের হিসাব করে ব্যবস্থা করা, ইউনিফর্ম-ঔষধ প্রদান করা, স্কলারশিপ-সাইকেল প্রদান, স্কুল ছুটদের ধরে আনা বহুবিধ কাজ করতে হয়। শিক্ষাই অবহেলিত হয়ে পড়ে। সরকার দেখছে শিক্ষক নিয়োগ করতেই হবে। কিন্তু এসকল কাজ যে কেরানি করত তাকে নিয়োগ না দিয়ে পয়সা বাঁচিয়ে বরং কয়েকজন শিক্ষককে এই সকল কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়। সরকারি উদাসিনতা বা নীতি যাই হোক বেসরকারি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ানো এখন প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বায়নও ইংরেজি নির্ভরতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। চাহিদা দেখে এখন তো ইংরেজি মাধ্যম হাই মাদ্রাসা খুলতেও সরকার পিছপা হচ্ছে না। যখন চাহিদা বাদ দিয়ে ইংরেজি মাধ্যমে পড়ানো স্টাটাস সিম্বল হয়ে দাঁড়ায় তখন রবীন্দ্রনাথও ইংরেজ আমলে এই প্রবনতাকে তীব্র কষাঘাত করেছেন। শিক্ষাসমস্যা প্রবন্ধে লিখছেন,

‘আমরা জানি, অনেকের ঘরে বালকবালিকা সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত হইতেছে। তাহারা আয়ার হাতে মানুষ হয়, বিকৃত হিন্দুস্তানি শেখে, বাংলা ভুলিয়া যায় এবং বাঙালির ছেলে যে বাংলাসমাজ হইতে যে শতসহস্র ভাবসূত্রে আজন্মকাল বিচিত্র রস আকর্ষণ করিয়া পরিপুষ্ট হয়, সেই সকল সজাতীয় নাড়ির যোগ হইতে তারা বিচ্ছিন্ন হয়-অথচ ইংরেজি সমাজের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ থাকে না। তাহারা অরণ্য হইতে উৎপাটিত হইয়া বিলাতি টিনের টবের মধ্যে বড়ো হইতেছে। আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি এই শ্রেণির একটি ছেলে দূর হইতে কয়েকজন দেশীভাবাপন্ন আত্মীয়কে দেখিয়া তাহার মাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে-Mamma Mamma, look, lots of Babus are coming। বাঙলির ছেলের এমন দুর্গতি আর কি হইতে পারে। বড়ো হইয়া স্বাধীন রুচি ও প্রবৃত্তি-বশত যাহারা সাহেবি চাল অবলম্বন করে তাহারা করুক, কিন্তু তাহাদের শিশু-অবস্থান যে সকল বাপ-মা বহু অপব্যয়ে ও বহু অপচেষ্টায় সন্তানদিগকে সকল সমাজের বাহির করিয়া দিয়া স্বদেশে অযোগ্য এবং বিদেশে অগ্রাহ্য করিয়া তুলিতেছে, সন্তানদিগকে কেবলমাত্র কিছুকাল নিজের উপার্জনের নিতান্ত অনিশ্চিত আশ্রয়ের মধ্যে বেষ্টন করিয়া রাখিয়া ভবিষ্যৎ দুর্গতির জন্য বিধিমতে প্রস্তুত করিতেছে, এই সকল অভিভাবকদের নিকট হইতে বালকগণ দূরে থাকিলেই কি অত্যন্ত দুশ্চিন্তার কারণ ঘটিবে’।

শ্রেণিকক্ষের বাইরে অর্থের বিনিময়ে শিক্ষাদানকে প্রাইভেট টিউশন বলা হয়ে থাকে। কোন অর্থের বিনিময়ে ছাড়াই কোন বিষয়ে ভালোভাবে বোঝার জন্যে শিক্ষকের দ্বারস্থ হওয়া একটি প্রাচীন প্রথা। কিন্তু আরও ভালোভবে জানার জন্যে যখন অর্থের বিনিময়ে শিক্ষাগ্রহণ শুরু হল তখন একটি প্রতিযোগিতা থেকে বর্তমান প্রাইভেট টিউশনের রমরমা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘শিক্ষক দোকানদার, বিদ্যাদান তাঁহার ব্যবসায়। তিনি খরিদ্দারের সন্ধানে ফেরেন। ব্যবসাদারের কাছে লোকে বস্তু কিনতে পারে, কিন্তু তাহার পণ্যতালিকার মধ্যে স্নেহ, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা প্রভৃতি হৃদয়ের সামগ্রি থাকিবে, এমন কেহ প্রত্যাশা করতে পারে না।…. এই শিক্ষকই যদি জানেন যে তিনি গুরুর আসনে বসিয়াছেন, যদি তাঁহার জীবনের দ্বারা ছাত্র্রের মধ্যে জীবন সঞ্চার করিতে হয়, তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা তাহার জ্ঞানের বাতি জ্বালিতে হয়, তাঁহার স্নেহের দ্বারা তাহার কল্যাণ সাধন করিতে হয়, তবেই তিনি গৌরব লাভ করিতে পারেন; তবে তিনি এমন জিনিস দান করিতে বসেন যাহা পণ্যদ্রব্য নহে, যাহা মূল্যের অতীত’।

বিজ্ঞান বিষয়েও তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি চাইতেন বংলাভাষাতে বিজ্ঞানচর্চা হোক। বোসন কণার আবিষ্কারক বিজ্ঞানী সত্যান্দ্রনাথ বসুকে লেখা এক পত্রে কবি লেখেন, ‘শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভান্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক। এই জায়গায় বিজ্ঞানের সেই প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজে সাহিত্যিক সহায়তা স্বীকার করলে তাতে অগৌরব নাই’। ‘বিশ্বপরিচয়’ বইয়ে তিনি রেডিয়ো বার্তাকে বলেন ‘আকাশবাণী’, আল্ট্রা ভায়োলেট রে-র নাম দিয়েছেন ‘বেগনি-পারের আলো’, ইনফ্রা রেড রশ্মির নাম দেন ‘লাল উজানি আলো’, মহাকর্ষ তত্ত্বের নাম দেন ‘ভারাবর্তন’। সালোকশংস্লেষ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইডের নাম দেন ‘অঙ্গারাক্সিজেনী’। তিনি হিলিয়াম গ্যাস সম্পর্কে বলেন, এই গ্যাসের উপস্থিতি দ্বারা কোন একটি বস্তুর জন্মকুষ্ঠি তৈরী করা যায়। বিশ্বপরিচয় বইটি তিনি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে উৎসর্গ করেন। অন্যত্র তিনি বলেছেন, বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ শিক্ষার জন্যে পারিভাষিকেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু পারিভাষিক চর্য্যজাতের জিনিস।….সেই কথা মনে করে যতদূর পারি পরিভাষা এড়িয়ে সহজ ভাষার দিকে মন দিয়েছি।

রবীন্দ্রনাথ একটি প্রতিষ্ঠান। তিনি মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে সকলের জন্যে সমান উন্নয়ন চেয়েছিলেন। হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলিম শাসিত প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় ভারতের সঙ্গে আধুনিক ভারতের যোগসূত্র ছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্থানাভাবের জন্যে কলম সংক্ষেপ করে ছাপিয়েছে।

লিখেছেনঃ চৌধুরী আতিকুর রহমান

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা