লিখেছেনঃ মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

নজরুল ইসলামকে মূলত কবি, গীতিকার ও সংগীতস্রষ্টা হিসেবেই আমরা চিনি ও শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তাঁর রচনার বিশাল ভাণ্ডারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধও স্থান করে নিয়েছে। যদিও তিনি পেশাদার প্রাবন্ধিক ছিলেন না, তবু দেশ, সমাজ ও সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির তাগিদে তাঁকে প্রবন্ধ রচনায় আত্মনিয়োগ করতে হয়েছিল। তাঁর প্রবন্ধ রচনার পেছনে কোনো পূর্বপরিকল্পিত সাহিত্যিক প্রয়াসের তুলনায় ছিল তৎকালীন সময়ের বাস্তব চাহিদা ও সাংবাদিকতার অনিবার্য দায়বদ্ধতা। এ কারণে নজরুলের প্রবন্ধসংখ্যা খুব বেশি নয়, কিন্তু প্রতিটি রচনাই সময়ের এক এক নিখুঁত প্রতিচ্ছবি।

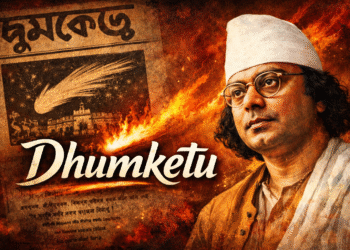

প্রধানত ‘নবযুগ’ ও ‘ধূমকেতু’ নামক দুটি পত্রিকায় সম্পাদকীয় দায়িত্ব পালনের সুবাদে তিনি নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ লিখতেন। সে সময় সংবাদপত্রের রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্তব্য পালনের অংশ হিসেবে নানা সমসাময়িক ইস্যুতে কলম ধরতে বাধ্য হয়েছিলেন নজরুল। সেই সব সম্পাদকীয় ও প্রাসঙ্গিক রচনাগুলিকেই পরবর্তীকালে সংকলিত করা হয়েছে তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থগুলিতে। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাঁচটি গ্রন্থ হল—

১) যুগবাণী (কার্তিক, ১৩২৯)

২) রাজবন্দীর জবানবন্দী (মাঘ, ১৩২৯)

৩) রুদ্রমঙ্গল (১৩৩৪)

৪) দুর্দিনের যাত্রী (১৩৩৩)

৫) ধূমকেতু (অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭)

এই রচনাগুলির মধ্যে একাধারে নজরুলের প্রতিবাদী চেতনা, সমাজবীক্ষা, রাজনৈতিক দ্রোহ ও আত্মার উত্তাপ অনুভব করা যায়। তাঁর ভাষা সাহসী, প্রত্যয়দীপ্ত এবং আবেগে উচ্ছল। বিশেষ করে, এসব প্রবন্ধে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত ভাবাবেগ, অকপট বক্তব্য ও দ্রোহী মনোভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনানুভব এই রচনাগুলিকে একটি স্বতন্ত্র মাত্রা প্রদান করেছে—যা নিছক সাংবাদিকতার গণ্ডি ছাড়িয়ে একান্ত সাহিত্যিক অবস্থান তৈরি করেছে।

তবে নজরুলের প্রবন্ধে কিছু সীমাবদ্ধতাও আছে, যা পর্যালোচকের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। একদিকে তাঁর ভাষা আবেগে পূর্ণ, কাব্যিক রূপক, উৎপ্রেক্ষা ও উপমায় সমৃদ্ধ হলেও—অন্যদিকে প্রবন্ধের গঠনতাত্ত্বিক শৃঙ্খলা, ভাবনাগত গভীরতা এবং যুক্তিবাদী মননশীলতার কিছুটা অভাব পরিলক্ষিত হয়। অনেক সময় অতিরিক্ত আবেগ ও তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় রচিত হওয়ায় এই রচনাগুলির বিন্যাসে অনিয়ম ও বিক্ষিপ্ততা লক্ষ্য করা যায়। সেই সাথে সাংবাদিকতার প্রয়োজনে তাড়াহুড়ো করে লেখা হওয়ায় কোথাও কোথাও রচনার যত্নে ঘাটতি থেকেছে। এই রচনাগুলিতে মাঝে মাঝেই অতিরিক্ত প্রচারমূলক সুর লক্ষ্য করা যায়, যা সাহিত্যিক গাম্ভীর্যকে খানিকটা হ্রাস করে।

তবু এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও নজরুলের প্রবন্ধসমূহ আজও প্রাসঙ্গিক ও পাঠযোগ্য। তাঁর ভাষার উদ্দীপনা, কাব্যিক গঠন ও রোমান্টিক মানবিকতা প্রবন্ধগুলিকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। এই বিষয়ে বিশিষ্ট গবেষক ড. সশীলকুমার গুপ্ত এক গভীর পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন—

“নজরুলের রচনার সবচেয়ে বড় ত্রুটি মননশীলতার স্বল্পতা ও শিল্পসৌষ্ঠব সম্পর্কে আবেগ প্রাবল্যজনিত উদাসীনতা ও অসতর্কতা। তাঁর রচনার শ্রেষ্ঠগুণ যৌবনধর্ম, অন্তর্মুখী ভাববেগের অকৃত্রিমতা ও কাব্যধর্মী ওজস্বিতা। কোনো কোনো রচনায় তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে রোমান্টিক ভাবাদর্শের বিবাহ বন্ধনে অসামান্য শক্তি ও উদ্দীপনা সঞ্চারিত। প্রধানত সাংবাদিকতার উদ্দেশ্যে রচিত হলেও নজরুলের কতকগুলি প্রবন্ধ যে সাময়িকতার গন্ডি পেরিয়ে আজও টিকে আছে তাতে অবশ্যই তাদের সাহিত্যগুণের অভ্রান্ত প্রমাণ পাওয়া যায়।”

এই মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, নজরুলের প্রবন্ধসমূহ কেবল সাংবাদিক কর্তব্য পালনের দলিল নয়, বরং তাঁর বিপ্লবী আত্মা, কাব্যিক আবেগ ও সময়চেতনার দুর্লভ সমাহার। সাহিত্যিক কাঠামোর বাইরে দাঁড়িয়ে থেকেও নজরুলের প্রবন্ধসমূহ বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে এক আলাদা বৈশিষ্ট্য বহন করে। সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, জাতীয়তা ও মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে যে সরল, দৃপ্ত এবং নিঃসংকোচ উচ্চারণ নজরুল করেছেন—তা বাংলা সাহিত্যে এক অনবদ্য সংযোজন।

নজরুলের প্রবন্ধরচনায় যে সাহসী ভাষাভঙ্গি ও বলিষ্ঠ উচ্চারণের পরিচয় মেলে, তা নিঃসন্দেহে তার বিপ্লবী আত্মার প্রতিফলন। তবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিংবা স্বামী বিবেকানন্দের গদ্যভাষায় যে অন্তর্মুখী চিন্তাশীলতার সূক্ষ্ম অথচ দৃঢ় বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে—সে রকম এক আত্মিক পুরুষার্থের অনুরণন নজরুলের গদ্যে সেইরূপ ব্যঞ্জনাময়ভাবে ধরা পড়ে না। তবুও নজরুলের প্রবন্ধে যে তীব্র ব্যক্তিমানস, জীবনের গভীরতর উপলব্ধি ও সমাজ বিশ্লেষণের প্রখরতা রয়েছে, তা বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে একটি অনন্য ব্যতিক্রমী উজ্জ্বলতা তৈরি করেছে। তার প্রতিটি রচনাই যেন বাস্তবের কোলাহলে গঠিত এক সংবেদী হৃদয়ের ক্ষুধার্ত উচ্চারণ।

বাংলা গদ্যের ইতিহাসে প্রবন্ধ সাহিত্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। উনিশ শতকের শুরুর দিকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এবং শ্রীরামপুর মিশনারিদের হাত ধরে বাংলা গদ্যচর্চার যে সূচনা, তা ছিল মূলত ধর্মীয়, নীতিশিক্ষামূলক ও অনুবাদভিত্তিক। কিন্তু এই প্রাথমিক পর্যায়েই গদ্যের ভিত রচনার মাধ্যমে তাঁরা যে বীজ বপন করেন, তা পরবর্তীকালে সমাজ সংস্কারক রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর প্রমুখের হাতে এক নতুন চেহারা পায়। তাঁদের চিন্তাভাবনার ধারক ও বাহক হয়ে ওঠে সাময়িক পত্রিকাগুলি, যার মাধ্যমে বাংলা গদ্যের একটি সাহিত্যিক রূপের পরিপক্বতা ঘটে। এই রূপই পরিণত সৌন্দর্যে প্রকাশ পায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখায়, যিনি বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে এক বিশিষ্ট রূপ ও মর্যাদা প্রদান করেন।

ঊনিশ শতকের বাঙালি সমাজ ছিল দ্বৈত স্রোতের প্রবাহ। একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে উদ্ভূত যুক্তিবাদ, ধর্মসংশোধন ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আহ্বান; অন্যদিকে ছিল ঐতিহ্যপন্থী বিশ্বাস ও সমাজব্যবস্থার প্রতিস্পর্ধা। এই দ্বন্দ্বময় রেনেসাঁ যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগুচ্ছ আত্মার উল্লাসের এক বুদ্ধিময় বাচনিক রূপে উদ্ভাসিত হয়। ১৮৭২ সালে বঙ্গদর্শন পত্রিকার সূচনার মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে প্রবেশ করেন এবং এই পত্রিকাই হয়ে ওঠে তাঁর চিন্তাভাবনার প্রধান বাহন। বঙ্গদর্শন-এর মাধ্যমে তিনি ধর্ম, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সমালোচনা প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করে বাংলা সাহিত্যে এক নব দিগন্তের সূচনা করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থগুলির মধ্যে আছে—

লোকরহস্য (১৮৭৪),

বিজ্ঞানরহস্য (১৮৭৫),

কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫),

বিবিধ সমালোচনা (১৮৭৬),

সাম্য (১৮৭৯),

প্রবন্ধপুস্তক (১৮৭৯),

কৃষ্ণচরিত্র (১৮৮৬),

বিবিধ প্রবন্ধ (২য় ভাগ, ১৮৯২),

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১২৯৫ বঙ্গাব্দ),

এবং মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত (১৮৮৪)।

এই রচনাগুলির মধ্যে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র শুধু প্রবন্ধকার হিসেবেই নয়, এক জন বুদ্ধিজীবী সমাজসচেতন চিন্তাবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান। উইলিয়াম কেরি, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগরের হাতে যে প্রবন্ধ সাহিত্য ছিল এক প্রাথমিক বিকাশে—বঙ্কিমচন্দ্র তাকে দান করেন পূর্ণ যৌবনের বলিষ্ঠতা ও সাহিত্যিক মাধুর্য।

লোকরহস্য একটি ব্যঙ্গাত্মক সমাজ বিশ্লেষণ—যেখানে তিনি সামাজিক আচার-আচরণ, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার নিয়ে কটাক্ষ করেছেন। কমলাকান্তের দপ্তর নামক রচনায় রস ও ব্যঙ্গ একসূত্রে গাঁথা। এখানে প্রভাব দেখা যায় ডি. কুইন্সির “Confessions of an English Opium Eater”-এর। কমলাকান্ত চরিত্রটির মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালীন সমাজের বাস্তব জীবন ও সমস্যা-সংকটকে হাস্যরসের ছায়ায় উপস্থাপন করেছেন। সেই সঙ্গে ব্যঙ্গচিত্রের অন্তরালে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর অন্তর্মুখী সমাজ-দৃষ্টিভঙ্গি।

বিশেষত সাম্য এবং কমলাকান্তের দপ্তর প্রবন্ধে তিনি সমকালীন অর্থনৈতিক কাঠামোর এক তীক্ষ্ণ সমালোচনা উপস্থাপন করেন। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কৃষকের শ্রমের মূল্যহীনতা, ধনসম্পদের ওপর মহাজন ও জমিদার শ্রেণির একচেটিয়া দখল এবং শ্রমিকের প্রতি সমাজের অবহেলা—এই সব সমস্যার গভীর চিত্র তুলে ধরেছেন তিনি। সেখানে তিনি লিখেছেন, রাজা, জমিদার, মহাজন সকলেই কৃষকের উৎপাদিত ধন ভোগ করে, কিন্তু কৃষক নিজে কিছুই পায় না। এই যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রতি তাঁর প্রতিবাদ—তা পরবর্তীকালে কাজী নজরুল ইসলামের প্রবন্ধেও অনুরণিত হয়।

নজরুলের প্রবন্ধে যেমন রাজনৈতিক অন্যায় ও সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সরব এক দ্রোহী কণ্ঠস্বর শোনা যায়, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাতেও সমাজ ও অর্থনীতির মৌলিক সংকট নিয়ে গভীর উদ্বেগ লক্ষ্য করা যায়। যদিও তাঁদের ভাষাশৈলী ও রচনাকৌশল পৃথক, তবু অভিন্ন হয়ে ওঠে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির মূল সুর—বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রত্যয়। এই মিল থেকেই বোঝা যায়, প্রবন্ধসাহিত্যের দুই ভিন্ন ধারার প্রতিনিধিত্ব করলেও বঙ্কিমচন্দ্র ও নজরুল এক গভীর মানবিক চেতনায় পরস্পরসম্পর্কিত।

এভাবেই বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হয়ে উঠেছেন তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও ভাষার শৈল্পিক ব্যঞ্জনার এক স্বর্ণময় নির্মাতা, আর নজরুল ইসলাম হয়েছেন বাস্তব জীবনের কণ্টকাকীর্ণ পথচলার বিদ্রোহী ভাষ্যকার।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধসাহিত্য শুধু বিষয়বস্তুর দিক থেকেই নয়, গঠনশৈলী ও রচনাভঙ্গিতেও এক বিশেষ পরিণতির পরিচায়ক। তাঁর প্রবন্ধসমগ্র মূলত দুইটি স্বতন্ত্র ধারায় বিভক্ত—(ক) ব্যক্তিধর্মী রচনা এবং (খ) বস্তুধর্মী রচনা। ব্যক্তিধর্মী রচনায় তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও দর্শন উঠে এসেছে আন্তরিক ভাষায়; অপরদিকে বস্তুধর্মী রচনায় দেখা যায় সমাজ, ধর্ম, ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতির যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণ ও মননশীলতা। এই দুই ধারার মেলবন্ধনেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধসাহিত্য হয়ে উঠেছে উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের অন্যতম দিকপাল।

বঙ্কিমচন্দ্র ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার মাধ্যমে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছিলেন, যার দ্বারা বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত ছিলেন তাঁর বিশিষ্ট শিষ্য ও সহযাত্রী অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ মনীষীবৃন্দ। তাঁরা প্রত্যেকেই বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি, রচনাশৈলী ও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য নিয়ে।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার ছিলেন এক গভীর সমাজবীক্ষণকারী চিন্তক। তাঁর প্রবন্ধে সমাজ ও সংস্কৃতির নানা অনিয়ম ও সংকট নিয়ে ছিল স্পষ্ট উচ্চারণ। উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির মধ্যে রয়েছে— ‘সমাজসমালোচনা’ (১৮৭৪), ‘আলোচনা’ (১৮৮২) এবং ‘সনাতনী’ (১৯১১)। এই গ্রন্থসমূহে তিনি ধর্মীয় কুসংস্কার, সামাজিক বৈষম্য এবং নৈতিক অবক্ষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও যুক্তিবাদী ভাষায় মত প্রকাশ করেছেন।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ইতিহাস ও সমাজচিন্তায় গভীর আগ্রহী ছিলেন। তাঁর রচনাগুলি মূলত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নির্মিত হলেও, সমকালীন বাস্তবতাও সেখানে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ সংকলন— ‘বাঙ্গলার ইতিহাস’ এবং ‘নানা প্রবন্ধ’ (১৮৮৫)। এই রচনাগুলিতে বাংলা জাতির আত্মপরিচয়, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে তাঁর গভীর অনুসন্ধানী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।

চন্দ্রনাথ বসু ছিলেন এক গম্ভীর মনীষা, যিনি নান্দনিকতার চেয়ে নৈতিক দর্শনের প্রাধান্য বেশি দিয়েছেন প্রবন্ধরচনায়। তাঁর রচনায় বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ ও সমাজনৈতিক মূল্যবোধের প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকার লক্ষণীয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল— ‘শকুন্তলা তত্ত্ব’ (১৮৮১), ‘ত্রিধারা’ (১৮৯১), ‘হিন্দুত্ব’ (১৮৯২), ‘বাঙালী সাহিত্যে প্রকৃতি’ (১৮৯৯), এবং ‘সাবিত্রী তত্ত্ব’ (১৯০০)। এই প্রবন্ধগুলিতে নীতিবোধ ও জাতিসত্তার প্রশ্নে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে, যার ফলে সেগুলি সমসাময়িককালে সুপরিচিতি অর্জন করে।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ, যিনি ঢাকার ‘বান্ধব’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, ছিলেন রচনাশৈলীতে কাব্যময়তা ও ভাবগম্ভীরতা মেশানো এক ব্যতিক্রমধর্মী প্রবন্ধকার। তাঁর গদ্যরীতিতে দর্শন, অনুভব ও শিল্পের এক সূক্ষ্ম সমন্বয় দেখা যায়, যা তাঁকে বাংলা সাহিত্যে ‘কার্লাইল’ উপাধিতে ভূষিত করে। তাঁর বিশিষ্ট প্রবন্ধগুলির মধ্যে অন্যতম— ‘প্রভাতচিন্তা’ (১৮৭৭), ‘ভ্রান্তিবিনোদ’ (১৮৮১), ‘নিভৃতচিন্তা’ (১৮৮৩), এবং ‘নিশীথচিন্তা’ (১৮৯৬)। এই রচনাগুলিতে গভীর অন্তর্মুখী ভাবনার পাশাপাশি কবিত্বময় ভাষার নিপুণ ব্যবহারের ফলে পাঠক এক অনন্য পাঠানুভব লাভ করেন।

কেশবচন্দ্র সেন সমাজ সংস্কার ও ব্রাহ্ম আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসেবে পরিচিত হলেও প্রবন্ধ সাহিত্যে তাঁর অবদানও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁর রচনাগুলি ধর্মীয় চিন্তন, সামাজিক আহ্বান ও আদর্শের অনুরণনে পূর্ণ। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলির মধ্যে রয়েছে— ‘সুলভ সমাচার’ (১৮৭০), ‘নববিধান’ (১৮৮০), ‘বালকবন্ধু’ (১৮৭৮), এবং ‘জীবনবেদ’ (১৮৮৪)। এই প্রবন্ধগুলিতে তিনি সমাজকে উন্নত করার এক স্বপ্ন ও নৈতিকতাবাদী ভাবনার বীজ রোপণ করেছিলেন।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়-এর প্রবন্ধরচনার ক্ষেত্রেও সাহিত্যিক গভীরতা ও বিশ্লেষণাত্মক মনোভঙ্গি ছিল লক্ষণীয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল— ‘মসলা বাঁধা কাগজ’ (১৮৭২–৭৩), ‘সারস্বতকুঞ্জ’ (১৮৮৫), এবং ‘স্ত্রী চরিত্র’ (১৮৯০)। বিশেষত নারীর সামাজিক অবস্থান ও চারিত্রিক মূল্যায়ন নিয়ে তাঁর ‘স্ত্রী চরিত্র’ প্রবন্ধটি সে সময়ে যথেষ্ট আলোচিত ও প্রভাবশালী হয়ে ওঠে।

এইভাবে দেখা যায়, বঙ্গদর্শনকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্যগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছিল, তারা প্রত্যেকে নিজস্ব রচনাশৈলী, দৃষ্টিভঙ্গি ও বিষয়নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে এক শক্তিশালী ভিত্তি নির্মাণ করেছিলেন। তাঁদের প্রবন্ধসমূহে যেমন ছিল গভীর চিন্তাভাবনা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, তেমনি ছিল ভাষার শৈল্পিকতা ও আবেগঘনতা। এই রচনাগুলি বাংলা সাহিত্যের রেনেসাঁ যুগের বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হিসেবে আজও মূল্যবান।

স্বামী বিবেকানন্দকে শুধু একজন ধর্মপ্রচারক হিসেবে চিহ্নিত করলে তাঁর কৃতিত্বকে ছোট করে দেখা হয়। তিনি ছিলেন একাধারে দার্শনিক, সমাজচিন্তক, দেশনায়ক ও গদ্যসাহিত্যের এক বিশিষ্ট প্রতিভা। তাঁর প্রবন্ধসমূহ বাংলা গদ্যসাহিত্যে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে, বিশেষত চিন্তাশীলতা, ভাষার আবেগ এবং জাতীয় চেতনার এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণে। চলিত বাংলার সংলাপমুখর গদ্যরীতিকে আশ্রয় করে তিনি গড়ে তুলেছেন এমন এক প্রবন্ধভাষা, যা যুক্তি, আবেগ ও আদর্শের নিপুণ সমন্বয়ে পাঠকের চিন্তা ও চেতনাকে আলোড়িত করে।

‘পরিব্রাজক’, ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’, ‘ভাববার কথা’ ও ‘বর্তমান ভারত’—এই চারটি গদ্যগ্রন্থ বিবেকানন্দকে একজন মননশীল প্রাবন্ধিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়। এ সকল রচনা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল উদ্বোধন পত্রিকার প্রথম থেকে চতুর্থ বর্ষ পর্যন্ত পর্বে। প্রবন্ধগুলি যেমন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সমাজ বিশ্লেষণ দ্বারা সমৃদ্ধ, তেমনি তাত্ত্বিক গভীরতা, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও জাতীয় আত্মসচেতনার মেলবন্ধনে পরিপূর্ণ।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারি, কলকাতার সিমুলিয়া অঞ্চলে। তাঁর পৈতৃক নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি রামমোহন রায় প্রবর্তিত বেদান্ত দর্শন পাঠ করে ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং এই ধর্মসম্প্রদায়ের সদস্যপদও গ্রহণ করেন। কিন্তু জীবনের এক গূঢ় বাঁকে তাঁর দর্শন ঘটে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে। রামকৃষ্ণের ভাবজগৎ, ঈশ্বরানুভূতি ও মানবপ্রেম নরেন্দ্রনাথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তিনি শ্রদ্ধাভরে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং এই গুরুর সান্নিধ্যে লাভ করেন মানবসেবার সর্বোচ্চ দীক্ষা। এই শিক্ষা-দীক্ষাই পরে তাঁর জীবনের মূল চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি দীর্ঘ তিন বছর ধরে ভারত পরিভ্রমণে আত্মনিয়োগ করেন। পরিব্রাজক রূপে তিনি প্রত্যক্ষ করেন ভারতের বাস্তব চিত্র—দারিদ্র্য, অশিক্ষা, জাতিভেদ, কুসংস্কার ও সামাজিক অবক্ষয়। এই অভিজ্ঞতাই তাঁকে প্রস্তুত করে তুলেছিল একজন চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক ও সত্যনিষ্ঠ সমাজনায়কে রূপান্তরিত হতে। ভারতবর্ষের এই মানবিক বিপর্যয় সম্পর্কে বিশ্বমঞ্চে প্রতিবাদ জানানোর উদ্দেশ্যেই তিনি ১৮৯৩ সালে সিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত ধর্ম মহাসভায় অংশগ্রহণ করেন। গুরুভাই ও শিষ্যদের অনুরোধে, এবং মা সারদাদেবীর অনুমতিতে তিনি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সেখানকার তাঁর ভাষণ শুধু আমেরিকা নয়, সমগ্র বিশ্বে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরেছিল।

স্বামীজির গদ্যগ্রন্থগুলিতে যেমন আছে গভীর দার্শনিক উপলব্ধি, তেমনি রয়েছে সাহসী বচন ও বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা। তাঁর সাহিত্য আধুনিক মননের প্রকাশ, যেখানে অতীত ঐতিহ্যের পটভূমিতে নির্মিত হয়েছে ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল আদর্শ। তাঁর প্রতিটি রচনাই চিন্তাশীল এবং যুগপ্রসঙ্গিক। বেদান্ত দর্শনের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন এমন এক ভাবনা, যেখানে একদিকে রয়েছে বিজ্ঞানমনস্কতা, অন্যদিকে হৃদয়াবেগ ও মানবপ্রেমের অপূর্ব সমাহার। জাতির বিবেককে জাগিয়ে তোলার জন্য তিনি ব্যবহার করেছেন সাহিত্যকে এক শক্তিশালী অস্ত্ররূপে।

তাঁর সাহিত্যিক কল্পনার মূলে ছিল জাতীয়তাবাদ ও মানবতা। ভারতবর্ষের হতাশাগ্রস্ত, অবহেলিত, দারিদ্র্যপীড়িত জনসাধারণের প্রতি তাঁর গভীর দরদ ছিল। সেই উপলব্ধিই রূপ পেয়েছে তাঁর সাহিত্যে “বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেইজন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।”

তিনি ছিলেন সাহসিকতার প্রতিমূর্তি—একজন বীর সংগ্রামী। জাতীয় অবনতির বিরুদ্ধেই ছিল তাঁর ধ্বনিত আহ্বান। একদিকে ভারতবাসীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করতে চেয়েছেন, অন্যদিকে জাতিভেদ ও শ্রেণীবিভাজনের বিরুদ্ধেও উচ্চারণ করেছেন তীব্র প্রতিবাদ। তাঁর প্রত্যয়ভরা কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—“হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদপে বল—আমি ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী—আমার ভাই।”

স্বামী বিবেকানন্দের সাহিত্য গতানুগতিক চর্চার সীমা অতিক্রম করে একটি মৌলিক ও আধুনিক চিন্তাধারার পথ নির্মাণ করেছে। এখানে তাঁর মৌলিকতা নিহিত—তাঁর গভীর বোধ, বিস্তৃত মনন এবং এক অসাধারণ ভাবসম্পদের উন্মোচনে। তিনি রামচন্দ্র ও কৃষ্ণকে জাতীয় চেতনার প্রতীক মনে করতেন, কারণ তিনি ছিলেন বীররসের পূজারী। তাঁর কাছে এই দুই পুরুষ একদিকে আদর্শ রাজা, অন্যদিকে সংগ্রামের প্রতীক—যাঁদের মধ্যে জাতির শক্তির প্রতিচ্ছবি তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

এইভাবেই স্বামী বিবেকানন্দ বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে এক অনন্য উচ্চতা অর্জন করেছেন। তাঁর ভাষা যেমন যুক্তিনিষ্ঠ, তেমনি আবেগময়; তাঁর চিন্তা যেমন ঐতিহ্যবাহী, তেমনি উদার ও আধুনিক। এই দ্বৈত ধারার মিলনেই সৃষ্টি হয়েছে তাঁর অসামান্য সাহিত্য, যা যুগ যুগ ধরে বাঙালির চিন্তা ও আত্মার আলোকবর্তিকা হয়ে পথ দেখিয়ে চলেছে।

নজরুল ইসলামের প্রবন্ধসাহিত্য আলোচনা করতে গেলে শুধু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিংবা স্বামী বিবেকানন্দের রচনার কথা মনে পড়ে—এমনটি নয়। বরং তাঁর প্রবন্ধভাষা, বৈপ্লবিক মনোভঙ্গি এবং সাংবাদিকচিন্তার সঙ্গে আরও কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ চিন্তানায়ক ও প্রাবন্ধিকের ভাবনার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন সখারাম গণেশ দেউস্কর (১৮৬৯–১৯১২) এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১৮৬১–১৯০৭)। নজরুলের বহু প্রবন্ধ, বিশেষত ধূমকেতু পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাগুলি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের লেখনী ও ভাবনার সঙ্গে বিস্ময়কর মিল রেখে চলে।

এই দুই মনীষী ছিলেন মূলত সাংবাদিক, কিন্তু শুধু তথ্য পরিবেশনের উদ্দেশ্যে নয়—তাঁরা সাংবাদিকতাকে করেছিলেন আদর্শ প্রচারের এক বলিষ্ঠ মাধ্যম। বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ ও উচ্চমানের গদ্যরচনার মাধ্যমে তাঁরা সংবাদপত্রকে রূপ দিয়েছিলেন সাহিত্যের এক শাখায়। সাহিত্যরস ও রাজনৈতিক দ্রোহ, ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্ক ও জাতীয়তাবাদ—এই সমস্ত উপাদান তাঁরা গেঁথে তুলেছিলেন তাঁদের রচনার পরতে পরতে। তাঁদের রচনার মধ্যে যেমন আছে অন্তর থেকে উৎসারিত সাহসী ভাষা, তেমনি রয়েছে এক বুদ্ধিদীপ্ত সমাজচিন্তার দীপ্তি—যার কাছাকাছি অবস্থানে নজরুলের লেখনীকেও আমরা স্থাপন করতে পারি।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, যাঁর প্রকৃত নাম ছিল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ছিলেন স্বদেশীয়ুগের অন্যতম বিকল্প চিন্তানেতা ও বিপ্লবী আন্দোলনের এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। জীবনের প্রারম্ভে তিনি কেশবচন্দ্র সেনের সংস্পর্শে এসে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত হন। কিন্তু খুব শীঘ্রই ১৮৮৮ সালে ব্রাহ্ম মত ত্যাগ করে তিনি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ধর্মান্তরের এই পর্বটি কেবল তাত্ত্বিক অনুসন্ধানেই সীমাবদ্ধ ছিল না—বরং তা ছিল আত্মজিজ্ঞাসা ও বিশ্বমানবিক ঐক্যের এক মহৎ প্রয়াস। পরে তিনি বেদান্ত দর্শনের অন্তর্নিহিত ভাবধারার সঙ্গে খ্রিষ্টধর্ম ও হিন্দুধর্মের মিলনসূত্র খুঁজে পান। এই দার্শনিক সন্ধি ও সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে তিনি এক নতুন ধারার আত্মচেতনা নির্মাণ করেন। তাঁর এই ভাবনার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের গভীর আত্মিক যোগ বিদ্যমান ছিল।

বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ইংল্যান্ড গমন করেন এবং অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত ও হিন্দুধর্ম বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করেন। এই আন্তর্জাতিক পরিসরে দাঁড়িয়েও তিনি ভারতীয় চিন্তাধারার শক্তি ও সৌন্দর্যকে বিশ্লেষণাত্মক এবং যুক্তিনির্ভর ভাষায় তুলে ধরেন। তাঁর চিন্তাভাবনার নিদর্শন স্বরূপ ১৩০৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ— ‘তিন শত্রু’, ‘ভারতের অধঃপতন’ এবং ‘বর্ণাশ্রমধর্ম’। এই রচনাগুলিতে তিনি সমকালীন জাতীয় জীবনের সংকট, ঔপনিবেশিক শাসনের শোষণ ও বর্ণপ্রথাজনিত অবক্ষয়কে স্পষ্ট ভাষায় চিহ্নিত করেন। তাঁর ভাষা ছিল সরাসরি, যুক্তিনির্ভর এবং অনিবার্যভাবে কাব্যময়; যার স্বর ও অন্তঃসার নজরুলের রচনার সঙ্গেও এক গভীর আত্মীয়তা নির্মাণ করে।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের রণচণ্ডী সত্তা তখন আরও প্রবল হয়ে ওঠে যখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তিনি সরাসরি বিপ্লবী রাজনীতিতে যুক্ত হন। জাতীয়তা ও আত্মমর্যাদার প্রশ্নে তিনি কোনো আপস করেননি। তাঁর নেতৃত্বে প্রকাশিত হয় একাধিক সাহসী ও প্রভাবশালী পত্রিকা—যেমন সাপ্তাহিক সন্ধ্যা, স্বরাজ, এবং অর্ধসাপ্তাহিক করালী। এই সব পত্রিকায় তিনি জাতীয় চেতনার জাগরণ, ধর্মীয় সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং ঔপনিবেশিক শাসনের অপশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় লেখালেখি করেন। পত্রিকা সম্পাদনার পাশাপাশি তিনি জনসমাবেশ ও উৎসবের সাংস্কৃতিক রূপও বদলে দিতে সচেষ্ট হন। তাঁর উদ্যোগেই শিবাজী উৎসব ও ভারতমাতার পূজার অনুষ্ঠান শুরু হয়, যা পরবর্তীতে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনার সম্মিলিত রূপ পায়।

অন্যদিকে, সখারাম গণেশ দেউস্কর-ও ছিলেন সেই একই ধারার একজন বলিষ্ঠ প্রতিনিধি, যিনি ছিলেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রাক্কালে মহারাষ্ট্র থেকে উঠে আসা এক বাঙালি মনীষা। তাঁর ‘দেশের কথা’ প্রবন্ধগ্রন্থ ব্রিটিশ শাসনের অর্থনৈতিক শোষণ ও প্রশাসনিক বৈষম্যের এমন নির্ভুল বিশ্লেষণ দিয়েছিল, যা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি প্রদান করেছিল। এই ধরনের বক্তব্য ও মনোভাব নজরুলের যুগবাণী ও ধূমকেতুর রচনার মধ্যে সশব্দে প্রতিধ্বনিত হয়। সাহসী উচ্চারণ, জাতীয় গর্ব, ও অধিকারবোধ—এই ত্রিসূত্রে গাঁথা নজরুলের লেখার মূল সুর যেন সখারাম গণেশ ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের ভাষ্যকেই নবতর বলিষ্ঠতা দিয়ে পুনর্গঠিত করে।

এইভাবে বিচার করলে দেখা যায়, নজরুলের প্রবন্ধসাহিত্য একটি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার উত্তরসূরি—যেখানে সাংবাদিকতা, চিন্তাভাবনা, দ্রোহ ও সাহিত্য একই প্রবাহে মিশে এক শক্তিশালী সৃজন নির্মাণ করে। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও সখারাম গণেশ দেউস্করের মতো লেখকদের প্রভাবে যেমন নজরুল উপকৃত হয়েছেন, তেমনি নজরুল নিজেও সেই ধারার এক বিকাশ ও বিস্তার। তাঁদের ভাবনার সঙ্গে নজরুলের প্রবন্ধসমূহের যে ভাবগত ও ভাষাগত সাদৃশ্য তা কেবল আকস্মিক নয়—বরং তা একটি স্বদেশচেতনার যৌথ আত্মপ্রকাশ।

সখারাম গণেশ দেউস্কর—এক অসামান্য চিন্তানায়ক ও রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবী—ছিলেন জাতিতে মারাঠি, কিন্তু মননে ও সংস্কৃতিচর্চায় ছিলেন একজন প্রকৃত বাঙালি। জন্মেছিলেন দেবঘরের পাণ্ডা সম্প্রদায়ে, কিন্তু তাঁর শিক্ষা ও সাহিত্যসাধনার পরিসর বাংলাভাষাভাষী সমাজেই বিস্তার লাভ করে। পেশাগত জীবনে তিনি শিক্ষকতা করেছেন, কিন্তু পরে সাহিত্য ও সাংবাদিকতার মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন জাতীয় চেতনার বিকাশে। কলকাতার হিতবাদী পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণের পর তাঁর চিন্তা ও রচনার অভিমুখ স্পষ্টভাবে জাতীয়তাবাদী হয়ে ওঠে। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি মারাঠি ভূমির ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং আত্মমর্যাদাবোধকে বাঙালি পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন এক গম্ভীর প্রয়াসে। তাঁর লেখায় উঠে এসেছে মারাঠা জাতির ঐতিহ্য, বীরত্ব এবং রাজনৈতিক চেতনার সেই উজ্জ্বল স্বর, যা সমকালীন বাংলায় নবজাগরণের আন্দোলনে এক নতুন প্রাণসঞ্চার করেছিল।

সখারামের ভাবধারায় প্রবলভাবে প্রভাবিত ছিল তিলক-নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদ, যার মূল ভিত্তি ছিল হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতি ও গৌরবময় অতীতচেতনা। তিলকের নেতৃত্বে ভারতবর্ষের স্বাধীন রাষ্ট্রভাবনার যে জাগরণ শুরু হয়, তার নিরবচ্ছিন্ন স্রোত বইতে থাকে সখারামের লেখনীতে। তিনি ছিলেন এই ভাবধারার অন্যতম বাহক ও সম্প্রসারক। বাংলার ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে এই জাতীয়তাবাদী চিন্তার প্রবাহ তাঁর মাধ্যমেই প্রবেশ করে বাংলার বৌদ্ধিক পরিমণ্ডলে, বিশেষত সাহিত্য ও সাংবাদিকতার পরিসরে। এই প্রেক্ষিতে কাজী নজরুল ইসলামের রচনার সঙ্গে সখারাম দেউস্করের দার্শনিক বোধ, রাজনৈতিক সাহস ও জাতীয়তাবাদী মনোভাবের গভীর মিল লক্ষ্য করা যায়।

একইভাবে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ও ছিলেন এক যুগান্তকারী চিন্তাবিদ ও ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক সমন্বয়ক, যাঁর প্রবন্ধভাষা এবং রচনাশৈলী নজরুলের কাছাকাছি এসে যায়। তাঁদের সকলের রচনায় ছিল এক ধরনের প্রত্যক্ষতা, সমাজ ও দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা, এবং সাহিত্যিক কাঠামোর ঊর্ধ্বে উঠে জনমানসকে আলোড়িত করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। এই প্রেক্ষিতে ড. সুশীলকুমার গুপ্তের মূল্যায়ন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

“প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, জ্বলন্ত দেশ প্রেম এবং মানুষের প্রতি অবিচল ভালবাসা ও বিশ্বাস গণেশ দেউস্কর ও ব্রহ্মবান্ধবের রচনাকে আঙ্গিক শৈথিল্য ও প্রকরণ উদাসীনতা সত্ত্বেও যে প্রাণস্পর্শী আবেদনে ঐশ্বর্যশালী করেছে, নজরুলের রচনাতেও তার উপস্থিতি বিরল নয়।”

এই মন্তব্য নজরুলের প্রবন্ধসাহিত্যকে এক গভীর ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করে, যেখানে সাংবাদিকতা, সাহিত্য এবং রাজনৈতিক বোধ একত্রে মিশে যায় মানবিকতার উচ্চস্তরে।

নজরুলের প্রবন্ধভাষা ছিল দুর্দান্ত আত্মবিশ্বাস, প্রচণ্ড আবেগ এবং দ্রোহী চেতনার মিশ্রণ—যা পাঠককে ভাবনার গভীরে পৌঁছে দিতে সক্ষম। এই গদ্যভাষার রূঢ়তা ও শক্তির মধ্যে একপ্রকার পৌরুষ নিহিত ছিল, যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও স্বামী বিবেকানন্দের সেই বিশ্লেষণধর্মী ও জাতি-সচেতন গদ্যরীতিকে। তাঁদের সকলের লেখায় জাতীয় জীবনের যে মরণোন্মুখ সংকট ও আত্মসন্ধানের যে চেষ্টা, তা প্রবন্ধসাহিত্যকে নিছক সাহিত্যরসের পরিসর থেকে সরিয়ে এক বৃহৎ সমাজ ও রাষ্ট্রবীক্ষার সরণিতে স্থান দেয়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নবজাগরণের বাংলা গদ্যভাষার সবচেয়ে প্রভাবশালী রূপকার। তাঁর রচনা একদিকে যেমন বিশ্লেষণমুখী, তেমনি চিন্তাসঞ্জাত; তাঁর ভাষা যুক্তিনির্ভর হলেও হৃদয়বৃত্তির সঞ্চার ঘটাতে সক্ষম। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজনীতি ও শিল্প—কোন বিষয়েই তাঁর কলম থেমে থাকেনি। জাতীয় আত্মপরিচয়ের অন্বেষণ এবং জনগণকে সচেতন করে তোলার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধকে বেছে নিয়েছিলেন এক কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পাঠকের চিন্তা-ভাবনায় আলোড়ন তোলা, যুক্তির মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করা এবং সাহিত্যের পরিসরে জাতীয়তাবাদী আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করা।

এই কারণে, তাঁর সাহিত্যিক প্রভাব এতটাই বিস্তৃত হয় যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধকে ‘বঙ্কিমযুগ’ বলেই চিহ্নিত করা হয়েছে। এই প্রভাব ছিল কেবল সাহিত্যিক নয়, বরং রাজনৈতিক, দার্শনিক ও সামাজিক দিক থেকেও সুগভীর। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মের প্রায় পাঁচ দশক আগে ভারতবর্ষকে ব্রিটিশরা একটি ব্যবসাভিত্তিক উপনিবেশে পরিণত করে। ঊনবিংশ শতকের সূচনালগ্নে ইউরোপীয় শিক্ষার প্রসার ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের বিস্তার ভারতীয়দের মধ্যে নতুন এক আত্মসচেতনার জন্ম দেয়। এই নতুন চেতনা—যা ছিল যুক্তিবাদী, আধুনিক এবং আত্মবিশ্বাসে সমৃদ্ধ—তার অন্যতম ভাষ্যকার হয়ে ওঠেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর সাহিত্যচর্চা সেই চিন্তাধারাকেই শক্ত ভিত প্রদান করে।

এভাবেই নজরুল, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, দেউস্কর ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—এই ব্যক্তিত্বরা কেউই শুধু প্রাবন্ধিক নন; তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন একটি বৃহত্তর চেতনার ধারক। তাঁরা প্রবন্ধকে একটি আত্মিক ও রাজনৈতিক ভাষ্যরূপে গড়ে তোলেন, যার মধ্য দিয়ে জাতির চেতনা, আত্মপরিচয় এবং সংগ্রামের অগ্নিস্নান প্রতিফলিত হয়েছে সাহিত্যের দৃঢ় ভঙ্গিতে। নজরুল এই ধারারই উজ্জ্বল উত্তরসূরি, যাঁর কলমে যুগের বজ্রনিনাদ ও হৃদয়ের আর্তি একাকার হয়ে উঠেছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর চিন্তাভাবনার বহিঃপ্রকাশ মূলত ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে করেছিলেন। তাঁর অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ রচনা, বক্তৃতা ও দার্শনিক নিবন্ধ ইংরেজিতে রচিত হলেও, বাংলা ভাষাতেও তাঁর প্রবন্ধসমূহ একটি স্বতন্ত্র সৌন্দর্য ও বলিষ্ঠতা অর্জন করে। গুরুভাইদের উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিপত্রে যেমন দেখা যায় তাঁর আন্তরিক উপদেশ ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি, তেমনি ইউরোপ ভ্রমণকালে লেখা ডায়েরি-জাতীয় রচনায় ফুটে ওঠে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও নানান পর্যবেক্ষণ। বিবেকানন্দের সাহিত্য রুচি ছিল অত্যন্ত সংবেদনশীল ও তীক্ষ্ণ; তিনি বলিষ্ঠ, আবেগময় এবং প্রাণবন্ত গদ্যরীতিকে বিশেষভাবে পছন্দ করতেন। তাঁর মতে, চলিত ভাষায় লেখা প্রবন্ধ অধিকতর জীবন্ত, সরস ও প্রাঞ্জল, যা সহজেই পাঠকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম।

বিবেকানন্দের বাংলা প্রবন্ধগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—‘পরিব্রাজক’, ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’, ‘ভাববার কথা’ ও ‘পত্রাবলী’। এই রচনাগুলির ভাষা ছিল উত্তর কলকাতার জনজীবনে প্রচলিত মৌখিক বাংলার ধাঁচে, যা সাহিত্যের পরিমিত সংযম ও রসঘন আবেগকে একত্রে ধারণ করেছিল। তাঁর ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল প্রবল আত্মবিশ্বাস ও দুঃসাহস, কিন্তু তা কখনোই অশালীনতায় পরিণত হয়নি। গদ্যে ছিল বলিষ্ঠতা, স্পষ্টতা এবং একটি ক্লাসিক ধ্বনি-গম্ভীর সংযম, যা তাঁকে সমকালীন গদ্যরচয়িতাদের থেকে আলাদা মর্যাদা দেয়। তাঁর ভাষার বৈচিত্র্য ও আবেদন যেমন উপভোগ্য, তেমনি চিন্তনীয়। যেমন—

“বলি রঙের নেশা ধরেছে কখন কি? যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে? হুঁ বলি এই বেলা গঙ্গা মার শোভা যা দেখবার দেখে নাও ; আর বড় একটা কিছু থাকছে না। দৈত্যদানবের হাতে পড়ে এসব যাবে।”

এই উদ্ধৃতির ভাষা শক্তিশালী, আবেগময় ও আলঙ্কারিক। এখানে বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব ও কল্পনার অভ্যন্তরীণ গম্ভীরতা প্রকাশিত হয়েছে দুর্দমনীয় ভঙ্গিতে। এই ভাষিক দৃঢ়তা ও কাব্যময় পরিমিতির সঙ্গে আমরা মিল খুঁজে পাই কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহীমূলক গদ্যভঙ্গির। নজরুলের ‘যুগবাণী’, ‘রুদ্রমঙ্গল’ অথবা ‘দুর্দিনের যাত্রী’—সবখানেই তাঁর বিদ্রোহী মনন, সমাজ ও রাষ্ট্রবিরোধী অবস্থান এবং ভাষার দ্যুতিময় শক্তির প্রকাশে বিবেকানন্দের গদ্যরীতির সাদৃশ্য অনুভব করা যায়।

নজরুলের অন্যতম প্রবন্ধগ্রন্থ ‘যুগবাণী’ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে। গ্রন্থটি তিনি উৎসর্গ করেন বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্তকে। উৎসর্গপত্রে নজরুল এক প্রগাঢ় ভ্রাতৃত্ববোধের নিদর্শন রেখে লেখেন—“শ্রীবীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত শ্রীচরণেষু তোমার আদর-সিক্ত ছোটভাই নুরু।”

এই সময় বাংলায় ও সমগ্র ভারতবর্ষে অগ্নিগর্ভ রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। অসহযোগ আন্দোলন এবং খিলাফত আন্দোলনের উত্তাল ধারা দেশজুড়ে আন্দোলিত হচ্ছিল। ইংরেজ সরকার সেই আন্দোলনের উত্তাপ রুখতে নানা রকম শোষণ, দমন ও নিপীড়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২০ সালের ১২ই জুলাই নবযুগ নামে একটি সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, যার সম্পাদক ছিলেন মিস্টার এ কে ফজলুল হক এবং যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে যুক্ত ছিলেন মুজফ্ফর আহমদ ও কাজী নজরুল ইসলাম।

এই পত্রিকায় নিয়মিতভাবে নজরুল লিখতে থাকেন, যেখানে তাঁর গদ্য এক নতুন ঘূর্ণিঝড়ের মতো ছুটে আসে। তাঁর কলম নিছক প্রতিবাদ নয়, ছিল আবেগময়, অগ্নিময়, বিদ্রোহের প্রতীক। সমাজের কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, ব্রিটিশ শাসনের অন্যায় এবং ভারতীয়দের আত্মবিস্মৃতি ও কাপুরুষতার বিরুদ্ধে তিনি লিখেছেন ধারালো প্রবন্ধ। সেই সময় নবযুগ ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত কুড়িটি প্রবন্ধ এবং ‘বকুল’ পত্রিকার ১৩২৭ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ নিয়ে সংকলিত হয় ‘যুগবাণী’। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে এবং এটিই ছিল নজরুলের প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ, যেটি ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা তৎক্ষণাৎ বাজেয়াপ্ত হয়।

ফৌজদারি আইনের ৯৯(এ) ধারায় গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করার পেছনে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রশাসনের ব্যাখ্যাও ছিল সুস্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে আজহারুদ্দীন খানের পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ—“যুগবাণী বইটির ওপর সরকারের ভীতি ১৯৪১ সালেও কাটেনি। সরকারি ফাইলে ১৬/০১/১৯৪১ সালে বইটি সম্পর্কে বলা হয়েছে বইটির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তোলা সমীচীন নয়, বইটি এখনও ‘Dangerous forceful and vindictive।’”

অন্যদিকে, বিশিষ্ট সমালোচক সুশীলকুমার গুপ্ত ‘সাহিত্য সাধক চরিতমালা’ গ্রন্থে বলেন— “ইংরেজদের প্রতি জাতিগত ঘৃণা, তদানীন্তন শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও তাহাকে কায়েম রাখিতে ইচ্ছুক দাসমনোবৃত্তিসম্পন্ন ভারতীয়দের তীব্র ভৎসনা প্রধানত এই তিনটি বিষয় যুগবাণীর প্রবন্ধগুলির মধ্যে দেখিয়া বাঙলা সরকার ফৌজদারী বিধির ৯৯ এ ধারানুযায়ী গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করেন।”

যুগবাণীতে ছিল মোট একুশটি প্রবন্ধ। এর মধ্যে তিনটি প্রবন্ধ ব্রিটিশ সরকারের চরম অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়: ‘ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ’, ‘মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?’ এবং ‘কালা আদমীকে গুলি মারা’। এই তিনটি প্রবন্ধের মধ্যে নজরুলের গদ্য সবচেয়ে প্রতিবাদমুখর ও তীক্ষ্ণ, যা সরাসরি ঔপনিবেশিক দমননীতির বিরুদ্ধে ছিল। এইসব রচনার দুঃসাহসিকতা ও জাতীয়তাবাদী চেতনা ইংরেজ সরকারের শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই অবিলম্বে গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করা হয়। তবে পরে, ১৯৪৭ সালের ৩১শে মার্চ—স্বাধীনতা আসার ঠিক পূর্বে—ব্রিটিশ সরকার যুগবাণী-র উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে।

এরও আগে নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ কবিতা ইংরেজ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, কিন্তু চতুর কৌশলের কারণে তারা সেটিকে ‘রাজদ্রোহী’ বলে ঘোষণা করেনি। কারণ, কবিতাটিতে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের পুরাণ ও ধর্মবিশ্বাসের উপাদান ছিল। ধর্মীয় অনুভূতির ব্যাপারে স্পর্শকাতর সরকার সেই কবিতাকে নিষিদ্ধ করতে সাহস করেনি। কিন্তু ‘যুগবাণী’-র প্রবন্ধগুলি ছিল ধর্মের সীমা ছাড়িয়ে রাজনৈতিক ও জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ, আর সেই কারণেই গ্রন্থটি অবিলম্বে সেন্সরের কোপে পড়ে।

এই সমস্ত ঘটনাই প্রমাণ করে, নজরুলের প্রবন্ধসাহিত্য ছিল নিছক ভাবালুতার নয়, বরং তা ছিল এক বিদ্রোহী মননের দৃঢ় প্রতিবিম্ব। তাঁর ভাষার বলিষ্ঠতা, বিবেকানন্দের মতোন গাম্ভীর্য, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মতোন মননশীলতা মিলেমিশে তৈরি করেছে এক দুর্বার ও প্রেরণাদায়ক সাহিত্যের ধারা, যা পরবর্তীকালের জাতীয়তাবাদী সাহিত্যধারায় অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে বারবার।

নজরুল ইসলামের প্রবন্ধসাহিত্যের ইতিহাসে ‘যুগবাণী’ এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এই গ্রন্থটি আসলে তাঁর দৈনিক নবযুগ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির একটি সংকলন, যা ১৯২২ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতির ধারায় এক নবীন সঞ্চার ঘটানোর লক্ষ্যে এই প্রবন্ধগুলি রচিত হয়েছিল। রাজনৈতিক দমননীতি, ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও সমাজের দৈন্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘোষণা ছিল নজরুলের এই রচনাগুলির মূল সুর।

যুগবাণী গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলির তালিকা নিম্নরূপ—

১) নবযুগ

২) আবার তোরা মানুষ হ’

৩) ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ

৪) ধর্মঘট

৫) লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য

৬) বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান

৭) ছুঁৎমার্গ

৮) উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন

৯) মুখবন্ধ

১০) রোজ কেয়ামত বা প্রলয়দিন

১১) বাঙালির ব্যবসাদারী

১২) — আমাদের শক্তি স্থায়ী হয় না কেন?

১৩) কালা আদমিকে গুলি মারা

১৪) শ্যাম রাখি না কুল রাখি

১৫) লাটপ্রেমিক আলিইমান

১৬) ভাব ও কাজ

১৭) সত্যশিক্ষা

১৮) জাতীয় শিক্ষা

১৯) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

২০) মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?

২১) জাগরণী

এই একুশটি প্রবন্ধ নজরুলের চিন্তাচেতনার ধারাকে বহুমাত্রিক রূপ দিয়েছে। এতে যেমন আছে তৎকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতার সরাসরি ভাষ্য, তেমনি সমাজ সংস্কার, ধর্মীয় ভাবনা ও শিক্ষা বিষয়ে তাঁর উদার ও আধুনিক মননের অভিব্যক্তি।

গ্রন্থটির সূচনাপর্ব, অর্থাৎ প্রথম প্রবন্ধ ‘নবযুগ’-এ নজরুল এক নবদিগন্তের সূচনা কামনা করেছিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষের অন্ধকার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে নতুন আলোর আহ্বান জানান। তাঁর এই আহ্বান কেবলমাত্র ভারতবর্ষের জন্য নয়—তিনি সারা বিশ্বের কাছে একটি মুক্ত, মানবিক ও ভ্রাতৃত্ববোধে পরিপূর্ণ সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই প্রবন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আন্তর্জাতিক; যেখানে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার শ্রমিক বিপ্লব, ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও বিশ্বজনীন সাম্যবাদের ভাবনাও প্রতিফলিত হয়েছে।

১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড নজরুলের মনে গভীর দহন সৃষ্টি করেছিল। নিরস্ত্র ভারতীয় নাগরিকদের উপর ব্রিগেডিয়ার ডায়ারের নেতৃত্বে চালানো সেই নির্মম গণহত্যা নজরুলের মতো সংবেদনশীল কবি-চিন্তকের মনে বীভৎস শোক ও ক্ষোভের সঞ্চার করে। শুধু পাঞ্জাব নয়, সেই সময় ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী দেশপ্রেমিক আন্দোলনকারীদের দমন করতে রক্তপাত ও হত্যা অবলম্বন করেছিল। এইসব ঘটনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব নজরুলের রচনায়, বিশেষ করে ‘যুগবাণী’-তে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

নজরুল বিশ্বাস করতেন, আত্মত্যাগই নবযুগের প্রকৃত ভিত্তি। তাঁর কাছে নবযুগ মানে কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়—সামাজিক মুক্তি, ধর্মীয় সহনশীলতা, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার এবং মানবিক মর্যাদার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। এই নবযুগের সূচনা হতে পারে শুধু সেই সাহসী আত্মাদের হাত ধরে, যাঁরা নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়ে জাতিকে জাগিয়ে তুলেছেন। তিনি মনে করতেন, নবযুগ কেবল স্বপ্নে নয়, ত্যাগ, সংগ্রাম ও আত্মোৎসর্গের বাস্তব পথেই আসবে।

এই ভাবনার প্রতিফলন দেখা যায় ‘যুগবাণী’-র অন্যান্য প্রবন্ধগুলিতেও—যেমন ‘ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ’, ‘মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?’ কিংবা ‘কালা আদমিকে গুলি মারা’—এইসব রচনায় তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের বজ্রনিনাদ। আবার ‘বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান’ ও ‘জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়’-র মতো প্রবন্ধে তিনি তুলে ধরেছেন মুসলমান সমাজের সাংস্কৃতিক অংশগ্রহণ, শিক্ষা-বঞ্চনা এবং আত্ম-পরিচয় অনুসন্ধানের সংকট।

সব মিলিয়ে ‘যুগবাণী’ শুধু নজরুলের প্রবন্ধ-সংগ্রহ নয়, এটি এক বিশেষ সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক দলিল, যেখানে কবি-সাংবাদিক-দার্শনিক-সংগ্রামী এক হয়ে কথা বলেন। তাঁর ভাষা যেমন প্রগলভ, তেমনি ব্যঙ্গাত্মক, আবার একই সঙ্গে করুণ ও দ্রোহী। নজরুলের আত্মত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত এই লেখা গুলি তাই কেবল সাহিত্যের পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং ইতিহাসের পাতায়ও তা স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে। এইসব প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যের গদ্যভাষায় এক নতুন ধারার সূচনা করেছিল—যা সমকালকে যেমন প্রশ্ন করেছে, তেমনি ভবিষ্যৎকে দিয়েছে দিকনির্দেশ।

নবযুগ

নজরুল ইসলাম তাঁর যুগবাণী গ্রন্থের সূচনা-প্রবন্ধ ‘নবযুগ’-এ এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যুগের আহ্বানকে উচ্চারণ করেছিলেন দুর্বার কণ্ঠে। তিনি লিখেছিলেন—“আজ মহাবিশ্বে মহাজাগরণ, আজ মহামাতার মহাআনন্দের দিন, আজ মহামানবতার মধ্যযুগের মহাউদ্বোধন।” এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে তিনি শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সমগ্র বিশ্বের নিপীড়িত, শৃঙ্খলিত, পদদলিত মানুষদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন এক মহান মুক্তির অভিযাত্রায় অংশ নিতে। নজরুলের দৃষ্টিতে ইতিহাস তখন আর স্থবির নয়, বরং উত্তাল; শোষিত মানুষেরা যেন নতুন করে প্রাণ ফিরে পাচ্ছে।

কারারুদ্ধ মানুষ আজ শিকল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে প্রস্তুত। শোষণের জিঞ্জির এখন আর বাঁধতে পারবে না মুক্তিচেতনার ঝড়। বন্দিদশার দীর্ঘ রজনী শেষে শঙ্খনিনাদে ধ্বনিত হচ্ছে নবযুগের অর্ঘ্য। জগদ্ধাত্রীর মঙ্গলধ্বনি যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে চারদিকে। বিশ্বজুড়ে জেগে উঠেছে বঞ্চিতেরা—তাঁদের চোখে ফুটে উঠেছে মুক্তির দীপ্তি, অন্তরে জেগেছে বিপ্লবের মন্ত্রশিখা। সেই বিপ্লবী প্রভাতে মানবতা যেন নতুন গান ধরেছে—

“পোহাল পোহাল বিভাবরী, পূর্ব তোরণে শুনি বাঁশরি।”

কিন্তু ভারতবর্ষ? সে যেন এই নব আলোকের মধ্যেও লজ্জায় কুঁকড়ে যায়। তার শরীরে এখনও বয়ে বেড়ায় শতাব্দীব্যাপী দাসত্বের দাগ, কলোনিয়াল পদাঘাতের ক্ষতচিহ্ন। তলোয়ার, বুলেট, লাঠি ও বেতের নির্মম আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে তার বুক, কুঁচকে গেছে আত্মমর্যাদা। শত বঞ্চনার পরেও যখন সে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চেয়েছিল, তখনই তার বুকের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল নিজেরই সন্তানের মৃতদেহ—ভোঁতা ছুরির আঘাতে নিহত এক নিষ্পাপ প্রাণ। সে সন্তানকে রক্ষা করতে গিয়ে মা যখন বুক বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তখন তাঁর মুখে ছিটকে পড়েছিল কলিজা-মথিত রক্তের ঝাপটা।

আর সেই রক্তমাখা দৃষ্টিতেই তিনি দেখলেন—

“সেই সন্তানের রক্ত মাখানো দৃষ্টি দিয়। সে জলভরা চোখে দেখিল, পূর্বতোরণে অগ্নিরাগে লেখা রহিয়াছে নবযুগ।”

এ যেন ইতিহাসের এক মহাকাব্যিক মুহূর্ত। সন্তানের বিচ্ছিন্ন মাথা পাশে রেখে, ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে সেই মা ছুটে এলেন নবযুগকে বরণ করতে। তাঁর দুই ব্যগ্র ও রক্তাক্ত বাহুতে তিনি নবযুগকে আলিঙ্গন করলেন—

“তুমি এসো।” নবযুগ, যাকে এতকাল হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন, এবার নিজেই সেই কোলের মধ্যে মাথা রেখে বলল— “আর আমায় ছাড়িও না মা। এমনই করিয়া যুগে যুগে আমায় আহ্বান করিয়ো।”

এই আত্মত্যাগ, এই আহ্বান কেবল ভারতবর্ষেই নয়—সেই সময় বিশ্বের নানা প্রান্তে একই রকম প্রতিধ্বনি তুলেছিল মুক্তিপিপাসু মানবসমাজ। রাশিয়ায় গর্জে উঠেছিল বিপ্লবের বাঁশি। শ্রমিক শ্রেণি বলেছিল, ‘আর নয় দাসত্ব, আর নয় শোষণ—ভেঙে দাও নিগড়’। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সেই বাঁশি যেন বিশ্বের কানে পৌঁছে দিল এক সর্বনাশা সংকেত। তুরস্ক থেকে গর্জে উঠল আল্লাহু আকবর—ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে এক জাতীয় পুনর্জাগরণের ডাক। আইরিশ বিদ্রোহী বলল, ‘যুদ্ধ শেষ হয়নি, এখনও সংগ্রাম বাকি’। এখনও শাসকের বজ্রমুষ্ঠি আমাদের টুটি চেপে ধরেছে—তখন পর্যন্ত মুক্তি অসম্পূর্ণ। নজরুলের দৃষ্টিতে, অসুরশক্তিকে বিনাশ না করলে দেবতারা মুক্তি পাবে না। তাই ভারতবর্ষসহ সমগ্র পৃথিবী ধ্বনিত হল এক আহ্বানে— “আবির্ভাব হও, আবির্ভাব হও।”

এই আহ্বান আর নিছক কাব্য নয়—এ ছিল এক ঐতিহাসিক চেতনার বিপ্লব, বিশ্বমানবতার মুক্তির ঘোষণা। নজরুল বুঝেছিলেন, মুক্তির জন্য শুধু রাজনৈতিক পরিবর্তন যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন আত্মজাগরণ, প্রয়োজন চেতনার বিপ্লব। নবযুগ সেই চেতনার রূপরেখা—যেখানে ক্ষুধার্ত, নিপীড়িত, দমিত, লাঞ্ছিত মানুষেরা উঠে দাঁড়াবে এক মহাশক্তির সম্মিলিত রূপ হয়ে। নবযুগ মানে কেবল ক্যালেন্ডারের পাতা বদলানো নয়—নবযুগ মানে নতুন মানুষ, নতুন সমাজ, নতুন ভাবনার জন্ম। সে যুগ শুরু হবে রক্ত, অশ্রু ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে।

এভাবে নজরুলের নবযুগ প্রবন্ধটি হয়ে ওঠে এক কাব্যিক বিপ্লবের দলিল—যেখানে ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজচিন্তা ও কবিতার ভাষা একত্রে প্রবাহিত হয়েছে এক মহাজাগরণ-স্রোতে। তার প্রতিটি বাক্য যেন বিদ্যুৎখণ্ড, তার প্রতিটি চিত্রকল্প যেন আগ্নেয়গিরির মতো উদগীরিত বিস্ফোরণ। এই রচনার মধ্য দিয়ে নজরুল কেবল একটি নবযুগের আহ্বান করেননি—তিনি নিজেই সেই যুগের প্রথম দূত হয়ে উঠেছিলেন।

নজরুল ইসলামের ‘নবযুগ’ প্রবন্ধ যেন কেবল একটি রাজনৈতিক ভাষ্য নয়, বরং এক নবজাগরণের মন্ত্রপাঠ। তিনি ঐতিহাসিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কলম ধরেন, যেখানে হৃদয়ের আবেগ, বিপ্লবের উত্তাপ এবং মানবতার গভীর আকুলতা মিলেমিশে এক উজ্জ্বল দ্যুতি ধারণ করে। প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি উচ্চারণ করেছেন—

“ওই শোনো, শৃঙ্খলিত নিপীড়িত বন্দিদের শৃঙ্খলের ঝনৎকার। তাহারা শৃঙ্খল-মুক্ত হইবে, তাহারা কারাগৃহ ভাঙ্গিবে। ওই শোনো মুক্তি-পাগল মৃত্যুঞ্জয় ঈশানের মুক্তি-বিষান !”

এই ঘোষণাই ছিল এক নতুন যুগের দ্বারোদ্ঘাটনের সংকেত—যেখানে শোষণ ও দাসত্বের শৃঙ্খল চূর্ণ করে মানুষ তার মুক্তির পথে যাত্রা শুরু করবে।

এই মুক্তির বাণী শুধু একটি দেশ বা জনগোষ্ঠীর জন্য নয়—নজরুল তাকে বিস্তার দেন সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যে। তিনি জাগাতে চেয়েছেন সকল নিপীড়িতকে, নিগৃহীতকে, ভীত ও পদদলিত জনসমাজকে। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয় বিশ্বমানবতার গান—এক নতুন সভ্যতার আহ্বান। প্রবন্ধের অন্তরে উচ্চারিত হয়েছে সেই দীপ্তি—“ঐ শোনো নবযুগের অগ্নিশিখা, নবীন সন্ন্যাসীর মন্ত্রবাণী।” সেই মন্ত্রবাণী রণক্লান্ত সৈনিককে দেয় নতুন শক্তি, জাগিয়ে তোলে আশাভরা প্রত্যয়। সেই মন্ত্রে তরুণেরা বুক ঠুকে ঘোষণা করে—

“আমাদের মধ্যে ধর্ম বিদ্বেষ নাই, জাতি বিদ্বেষ নাই, বর্ণবিদ্বেষ নাই, অভিজাত্যাভিমান নাই।”

এ এক নব সমাজের নির্মাণভাষ্য, যেখানে ভাই ভাইকে চিনবে হৃদয় দিয়ে, যেখানে জাত, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সম্প্রদায়—সব বিভাজন থাকবে অতীতের ইতিহাসে। নজরুল আহ্বান জানান সেই মহামিলনের, যেখানে সমস্ত সংকীর্ণতা, কূপমণ্ডূকতা, আত্মস্বার্থপরতা বিলীন হয়ে যাবে একটি বৃহত্তর মানবিক বন্ধনের আলোয়। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয় বিশ্বভ্রাতৃত্বের উদাত্ত আহ্বান—

“এসো ভাই হিন্দু! এসো মুসলমান! এসো বৌদ্ধ! এসো ক্রিশ্চিয়ান! আজ আমরা সব গন্ডি কাটাইয়া সব সংকীর্ণতা, সব মিথ্যা, সব স্বার্থচরিতের পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি।”

এই আহ্বান কেবল এক আবেগতাড়িত আহ্লাদ নয়—এ এক অনুশোচনাময় উপলব্ধি। নজরুল স্মরণ করিয়ে দেন অতীতের রক্তাক্ত দৃশ্যাবলি—শহীদদের মৃতদেহ, গোরস্থান, শ্মশানভূমির স্তব্ধতা, তরুণ আত্মার অতৃপ্ত ক্রন্দন। সেই স্মৃতি আমাদের স্তব্ধ করে দেয়, করে বেদনায় বাকরুদ্ধ। নজরুল বলেন—চেয়ে দেখো শহীদের মুখ, মনে রেখো সেই ত্যাগ। বুঝে নাও, সেই ত্যাগই আজ তোমার মুক্তির পথ প্রশস্ত করেছে। তাই এই পবিত্র আত্মবলিদান যেন কখনো কলহে অপমানিত না হয়। “আজ আর কলহ নয়”— এই উচ্চারণেই তিনি পরিসমাপ্ত করেন হানাহানি আর ঘৃণার রাজনীতি।

নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অসাধারণ দূরদর্শী। তিনি জানতেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কেবল একটি ভৌগোলিক দাবি নয়—এ এক নৈতিক ও আত্মিক জাগরণ। অতীতে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ দেশের বুককে ছিন্নভিন্ন করেছে; জালিয়ানওয়ালাবাগের মতো হত্যাকাণ্ড জাতিকে শুধু শোকাভিভূত করেনি, করেছে ক্রুদ্ধ ও সংবেদনশীল। পাঞ্জাবের গণহত্যার স্মৃতি তখনও দগদগে, আরও সংহত হয়ে উঠছিল অসহযোগ আন্দোলন, খিলাফত আন্দোলনের স্লোগান, শ্রমিক আন্দোলনের দাবিতে সারা ভারত জুড়ে ক্রমাগত বাড়ছিল উত্তেজনার পারদ।

এই প্রেক্ষিতেই নজরুল লিখেছেন নবযুগ প্রবন্ধ। সেই সময়ে তাঁর বন্ধু মুজফ্ফর আহমদ একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছিলেন— “আমি নজরুল ইসলামের নিকট জানতে চাইলাম সে রাজনীতিতে যোগ দেবে কি না। জওয়াবে নজরুল বললেন ‘তাই যদি না দেব তবে ফৌজে গিয়েছিলেম কিসের জন্যে? দেশের অবস্থা তখন খুবই গরম। তাপের ওপরে চড়ালে জল যেমন টগবগ করে ফোটে দেশের বিশুদ্ধ মানুষও সেই রকম টগবগ করে ফুটছিল। পাঞ্জাবে যে নিষ্ঠুর অত্যাচার হয়েছিল সেই কথা দেশের জনসাধারণ তখনও ভোলেননি। ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কার আইন দেশের লোকেরা মেনে নিতে চাইছেন না কিছুতেই। আবার বড় বড় নেতারা এই শাসন সংস্কারকে কাজে লাগাতে চাইছেন। পর্বত ও সমুদ্রের বাধা কাটিয়ে রুশ দেশের মজুর শ্রেণীর বিপ্লবের খানিকটা ঢেউ এদেশেও পৌছেছে। মজুর শ্রেণী চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ধর্মঘটের পর ধর্মঘট চলেছে নানা জায়গায়।”

এই উত্তাল সময়ে নবযুগ পত্রিকার মাধ্যমে নজরুল শুধু ভাষায় নয়, সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। এই পত্রিকা একদিকে যেমন দেশবাসীকে রাজনৈতিক চেতনার দিকে আহ্বান করছিল, তেমনি মজুর, কৃষক, শ্রমজীবী মানুষদের অধিকার-প্রতিষ্ঠার লড়াইয়েরও হাতিয়ার হয়ে উঠছিল। ফলে ইংরেজ সরকার এটিকে বিপজ্জনক মনে করে প্রথমে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ও দণ্ড প্রদান করে। হাজার টাকা জরিমানা করা হলে মুজফ্ফর আহমদ ও নজরুল তৎক্ষণাৎ দুই হাজার টাকা দিয়ে আবার পত্রিকাটি প্রকাশ করেন—যা ছিল নিছক আর্থিক প্রতিশোধ নয়, বরং এক দুঃসাহসিক আত্মদায়িত্বের প্রতীক।

নজরুল জানতেন, এই মুক্তির অভিযাত্রা শুধু ভারতবর্ষে সীমাবদ্ধ থাকবে না। তিনি তাই বিশ্বদৃষ্টিতে বুঝেছিলেন, তৎকালীন বিশ্বের নানা প্রান্তেই একই রকম বিদ্রোহ ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দানা বাঁধছে। তিনি লিখেছেন—

“রুশিয়া বলিল, মারো অত্যাচারীকে! ওড়াও স্বাধীনতা-বিরোধীর শিব! ভাঙ্গো দাসত্বের নিগড়! এ বিশ্বে সবাই স্বাধীন। ‘আল্লাহু আকবর’ বলিয়া তুর্কি সাড়া দিল। …. আইরিশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ‘যুদ্ধ শেষ হয় নাই।”

এই বাক্যাবলিতে উঠে আসে আন্তর্জাতিক মুক্তিসংগ্রামের ধ্বনি। নজরুল শুধু ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক বিশ্বমানবতাবাদী—যিনি সমস্ত নিপীড়নের বিরুদ্ধে কবিতা ও প্রবন্ধে তুলেছিলেন মানবমুক্তির বজ্রকণ্ঠ।

এই প্রবন্ধে নজরুল যেভাবে আত্মত্যাগ, দ্রোহ, ঐক্য, শোক ও স্বপ্নকে একসূত্রে গেঁথে এক বিপ্লবী ভাষার নির্মাণ করেছেন, তা বাংলা গদ্যসাহিত্যে এক অনন্য নিদর্শন। নবযুগ শুধু একটি প্রবন্ধ নয়—এ এক বিপ্লবের সার্বজনীন ঘোষণা, যেখান থেকে বাঙালি জাতি নিজের মুক্তির ইশারা পেয়েছিল। সেই মন্ত্র এখনও ধ্বনিত হয়—যখনই যুগ ক্লান্ত, সময় বিষণ্ন, ইতিহাস নিস্তব্ধ।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় ভারতের সামগ্রিক পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত জটিল ও উত্তপ্ত। একদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অসীম সাহস ও আত্মদানের মধ্য দিয়ে দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জোয়ার, অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের চিরপরিচিত কৌশলে—চালনা, বিভাজন ও দমননীতি অবলম্বন করে সেই আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে সচেষ্ট ছিল। বিশেষ করে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যকার সাম্প্রদায়িক বিভেদকে উস্কে দিয়ে তারা জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি ও অসহযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করছিল, যেন জাতীয় ঐক্য চিরতরে দুর্বল হয়ে পড়ে।

এই অপকৌশল নজরুল ইসলামের মতো দূরদৃষ্টি সম্পন্ন লেখক ও চিন্তকের দৃষ্টিগোচর হতে বিলম্ব হয়নি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, জাতির স্বার্থে যে কোনও মূল্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করতে হবে। কারণ, যদি দেশবাসী নিজেরাই ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তবে স্বাধীনতা কেবল সুদূর স্বপ্ন হয়ে থাকবে না—বরং জাতি চিরতরে গ্লানি ও পরাজয়ের অতল আঁধারে তলিয়ে যাবে। তাই নজরুল তাঁর ‘নবযুগ’ প্রবন্ধে এক উদাত্ত স্বরে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের আহ্বান জানান। তিনি লেখেন—

“এসো ভাই হিন্দু! এসো ভাই মুসলমান! এসো বৌদ্ধ! এসো ক্রিশ্চিয়ান! আজ আমরা সব গন্ডি কাটাইয়া সব সংকীর্ণতা, সব মিথ্যা, সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি। আজ আমরা আর কলহ করিব না। চাহিয়া দেখো পাশে তোমাদের মহা শয়নে শায়িত ওই বীর ভ্রাতৃগণের শব।”

এই আহ্বান নিছক আবেগময় কোনো কবিত্ব নয়—বরং তা ছিল বাস্তব পরিস্থিতির এক গভীর উপলব্ধিসঞ্জাত রাজনৈতিক ঘোষণা। নজরুল জানতেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা না করতে পারলে স্বাধীনতার সংগ্রাম ব্যর্থ হবে। তাঁর আহ্বান ছিল জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে নতুন ভারত গঠনের জন্য এক অন্তর্জাগরণের আহ্বান।

ঠিক সেইরকম আত্মজাগরণের বার্তাই উচ্চারিত হয় নজরুলের আরেকটি প্রবন্ধে—‘গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!’। এই রচনায় নজরুল সরাসরি হতাশ জাতিকে মুখোমুখি করেন বাস্তব সত্যের, আহ্বান জানান ভেঙে পড়া মনোবলকে জাগিয়ে তুলতে। তখন স্বাধীনতা আন্দোলন বারবার দমননীতির মুখে থমকে যাচ্ছে, বহু মানুষ ইংরেজদের অত্যাচারে নিরুৎসাহিত, পরাজিত, সংকুচিত। এই হতাশার অন্ধকারে নজরুল যেন উদ্দীপনার এক দীপ জ্বালালেন। তিনি সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘোষণা স্মরণ করিয়ে দেন—

“গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!”

এই আহ্বানের অন্তর নিহিত ছিল এক দার্শনিক সত্য—চিরকাল কেউ কারও দাসত্ব বহন করে না। দাসত্ব প্রকৃতির বিরুদ্ধে, স্বভাবতই তা চিরস্থায়ী নয়। নজরুল মনে করান, ইতিহাস কখনও অত্যাচারী শক্তিকে চিরজয়ী থাকতে দেয়নি। যারা সাময়িকভাবে ক্ষমতা ও শক্তির মোহে মানুষের স্বাধীনতা ও সম্মানকে পদদলিত করেছে, তারা একদিন সেই অমানবিক শক্তিরই শিকার হয়েছে।

তিনি স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করেন—“এয়সা দিন নেহি রহেগা”—এই দিন থাকবে না, এই শাসন, এই দমনচক্র, এই বৈষম্য একদিন নিশ্চিহ্ন হবে। সেই দিন কাছে আসবে, যেদিন মানুষের হৃদয় জয় করবে তার মনুষ্যত্বের দীপ্তি দিয়ে, অস্ত্র ও শক্তির ভয় দেখিয়ে নয়। নজরুল বিশ্বাস করতেন, যে শক্তি সম্মানবোধ, স্বাধীনতা ও মানবতার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়, সে শক্তি দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ইতিহাস সে সাক্ষ্য বহন করে—রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল শক্তির ঔদ্ধত্যে, জার্মানির মতো পরাক্রমশালী সাম্রাজ্য পরাভূত হয়েছিল অহংকার ও অবিচারের দরুন।

নজরুল আরও স্মরণ করিয়ে দেন—ভারতবর্ষের ইতিহাসও এর ব্যতিক্রম নয়। তুর্কি, পাঠান, মোগল—যে যেই সময়ে এসেছে, নিজের শক্তিকে সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে গিয়ে তার অপব্যবহারেই শেষ পর্যন্ত পতনের পথ ধরেছে। শক্তি নিজে দোষী নয়, কিন্তু শক্তির অপব্যবহার, ক্ষমতার দম্ভ এবং স্বেচ্ছাচার যে সর্বনাশ ডেকে আনে—তা ইতিহাসের পাতায় রক্তাক্ত অক্ষরে লেখা রয়েছে।

এই প্রবন্ধের মাধ্যমে নজরুল একটি মৌলিক বোধে জাতিকে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন—শক্তি চাই, কিন্তু সেই শক্তি যেন হয় মানবিক। সম্মান ও স্বাধীনতাকে টিকিয়ে রাখতে যে বল লাগে, তা সংগ্রহ করতে হবে আত্মিক শুদ্ধতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শক্তির ব্যবহার চাই, কিন্তু তা যেন ধ্বংস নয়, হোক রক্ষা; তা যেন প্রতিহিংসা নয়, হোক মুক্তির চাবিকাঠি।

এইভাবে ‘নবযুগ’ ও ‘গেছে দেশ দুঃখ নাই’ প্রবন্ধে নজরুল যে ভাষায় সমাজ, রাজনীতি ও ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করেছেন—তা কেবল সাহিত্যসৃষ্টির এক নিদর্শন নয়, বরং যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে জাতির অন্তরের গভীরে প্রবেশ করা এক দুর্দান্ত প্রজ্ঞার প্রতিফলন। তাঁর কলমে যুগের সত্য, জাতির আশা ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা একত্রে মূর্ত হয়েছে। এইখানেই নজরুল শুধু কবি বা প্রাবন্ধিক নন—তিনি এক জনজাতীয় বোধের নির্মাতা, যুগ-দ্রষ্টা।

স্বাধীনতার সংগ্রাম কেবল ভারতবর্ষের একক ইতিহাস নয়, এটি সমগ্র বিশ্বের এক ঐক্যবদ্ধ জাগরণ। যে যুগে মানুষের হৃদয়ে রক্তঝরা ব্যথার মধ্যেও মুখে ধ্বনিত হচ্ছে এক অভিন্ন আহ্বান—‘মুক্তি-মুক্তি-মুক্তি’, সেই যুগে গোলামির অভিশাপ যেন আরও কর্কশভাবে মানুষের আত্মসম্মানকে পদদলিত করছে। দুঃখজনকভাবে দেখা যাচ্ছে, এই মুক্তির যুগেও অনেক মানুষ স্বেচ্ছায় মেনে নিচ্ছে দাসত্ব। একদিকে মুক্তির আহ্বানে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জেগে উঠেছে, অন্যদিকে কিছু মানুষ নিচু মানসিকতায় আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে মাথা নিচু করে থাকছে। তাঁদের আত্মসমর্পণের অজুহাত—‘দাসত্ব না মানলে খাবো কি?’ এই ভাবনায় যেন মনুষ্যত্ব ভূলুণ্ঠিত হয়েছে; যেন মানুষ কেবল উদর পূর্তির জন্য বেঁচে আছে, পশুর মতো।

নজরুল এমন আত্মবিস্মৃত, মোহাচ্ছন্ন, দাস মানসিকতার বিরুদ্ধে তাঁর কলমে বজ্র প্রহারের মতো আঘাত হেনেছেন। তিনি তীব্র বেদনা থেকে লিখেছেন—

“গোলামী মনের পরিচয় দিতে এতটুকু লজ্জা হয় না! বড়োই দুঃখে তাই বলিতে হয়, এ অভাগা দেশের বুকে বজ্র হানো প্রভু, যদ্দিনে না ভাঙছে মোহ-ভার।”

এই মোহভার ভেঙে ফেলাই স্বাধীনতার জন্য প্রথম শর্ত। শুধুমাত্র শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়, নিজস্ব অন্তর্গত দুর্বলতা, ভীরুতা ও কুচিন্তার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ গড়ে তুলতে হবে। শৃঙ্খল মোচনের পথ নিছক প্রতীক্ষার নয়—তার একমাত্র উত্তর মানুষ নিজেই। কবি এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—

“আমাদের এই মোহভার ভাঙিবে কে? এ শৃঙ্খল মোচন করিবে কে? আছে, উত্তর আছে, এবং তাহা আমরাই।”

এই আত্মবিশ্বাস, আত্মদায়বদ্ধতা ও আত্মোৎসর্গই জাতিকে মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

তিনি আরও একটি গভীর দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন—যদি আমরা নির্বোধ ভেড়ার মতো ভয়ে কুঁকড়ে বসে থাকি, যদি নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন না হই, তবে হিংস্র শোষকেরা আমাদের নেকড়ে বাঘের মতো ছিঁড়ে খাবে। কবি একধারে রাজনৈতিক সচেতনতার আহ্বান জানাচ্ছেন, অন্যধারে জাতির আত্মিক পুনর্জাগরণের কথা বলছেন। বস্তুত, অন্যের দেখাদেখি পথ চলা কিংবা অন্ধ অনুসরণ জাতির পক্ষে কখনো কল্যাণকর নয়। ব্যক্তিত্বচেতনা, স্বাধীন চিন্তা ও সচেতন কর্তব্যজ্ঞানই জাতিকে মুক্তির পথে নিয়ে যায়। কারণ, নেতারা কখনো একা নেতৃত্ব দেন না—তাঁরা সাধারণ মানুষের বিবেক ও বোধেরই প্রতিধ্বনি।

এই প্রবন্ধে নজরুল বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন দায়িত্ববোধ ও আত্মত্যাগের উপর। তিনি মনে করতেন, কোনো জাতির মুক্তি শুধু বক্তব্যে আসে না, তা আসে আত্মোৎসর্গের বাস্তব চর্চায়। তাই তিনি বলেছে-

“কর্তব্য জ্ঞানের কাছে, ত্যাগের কাছে সম্ভব-অসম্ভব কিছুই নাই। সুতরাং ‘উহা সম্ভব, ইহা অসম্ভব’ বলিয়া ছেলেমানুষি করাও আর এক বোকামি।”

এই বক্তব্য কেবল সাহসী ঘোষণা নয়, এটি এক গভীর আত্মদর্শনের পরিচয়।

সত্যিই, দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য কষ্ট, দুঃখ ও দৈন্যকে সাদরে বরণ করে নিতে হবে। ত্যাগ, বিসর্জন, আত্মোৎসর্গ ও বলিদান—এই চতুষ্টয়ের ভিতেই স্বাধীনতার বীজ নিহিত। ব্যক্তিগত স্বার্থ, আনন্দ কিংবা নিরাপত্তার আশ্রয়ে গুটিয়ে থাকলে জাতির মুক্তি সম্ভব নয়। যন্ত্রণা বাইরের, কিন্তু দেশের মুক্তির মধ্যে নিহিত আছে অন্তরের আনন্দ—আত্মতৃপ্তি ও গৌরবের প্রশান্তি।

এই প্রেক্ষিতেই নজরুল আহ্বান করেন—রুদ্রের ভীষণতা হোক আমাদের আত্মবোধ জাগরণের মশাল। শোক, ক্ষোভ, দুর্ভোগ ও অবিচারের মধ্য দিয়েই জেগে উঠুক সত্যিকারের মনুষ্যত্ব। তাই তাঁর এই মহৎ উচ্চারণ—“গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!” এই উক্তি শুধুই এক আবেগময় উক্তি নয়—এ এক চেতনার আগ্নেয়গিরি, যা যুগে যুগে অপমানিত মানুষকে জাগিয়ে তুলেছে।

নজরুলের এই প্রবন্ধ আমাদের শেখায়—মুক্তি চাওয়া যায় না, তা অর্জন করতে হয়। আর সে অর্জন আসে আত্মদায়িত্ব, আত্মসংঘর্ষ ও আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে। তাঁর রচনার ভিতরে বিদ্যমান যে সত্য, তা আজও সমান প্রাসঙ্গিক—যতদিন দাসত্ব থাকবে, যতদিন মনুষ্যত্ব অপমানিত হবে, ততদিন তাঁর আহ্বান আমাদের রক্তে আগুন ধরিয়ে যাবে।

প্রতিবাদ মূলক প্রবন্ধ

নজরুল ইসলামের ‘নবযুগ’ প্রবন্ধের অন্তর্গত যে তিনটি প্রবন্ধ ইংরেজ সরকারকে তীব্রভাবে ক্ষুব্ধ করে তোলে, সেগুলি হল— ‘ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ’, ‘মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?’ এবং ‘কালা আদমীকে গুলি মারা’। এই তিনটি রচনা রাজনৈতিকভাবে যতটা দুঃসাহসিক, সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকেও ঠিক ততটাই বলিষ্ঠ, ব্যঙ্গধর্মী ও বিপ্লবসঞ্জাত।

এর মধ্যে ‘ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ’ একটি নিপুণ ব্যঙ্গাত্মক রচনা, যা নিছক ব্যঙ্গ নয়, বরং ব্যঙ্গকে অস্ত্র করে এক জাগরণমন্ত্র রচনা। প্রবন্ধটি সম্পর্কে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ আজাহারুদ্দীন খান যথার্থই মন্তব্য করেছেন— “ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ পুরোপুরি ব্যঙ্গাত্মক রচনা, যাকে বলা হয় ‘negative approach’ দিয়ে ‘positive gain’ করা।” এই প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম এক ভয়াবহ ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে ভারতবাসীর শৈথিল্য, ভীরুতা ও নীরবতার বিরুদ্ধে ধিক্কার ছুঁড়ে দিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট করে বোঝাতে চেয়েছেন যে, যতদিন না জালিয়ানওয়ালাবাগের রক্তাক্ত ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ভারতবাসী প্রতিরোধের বারুদে জেগে উঠবে, ততদিন স্বাধীনতা শুধুই অলীক কল্পনা।

জেনারেল ডায়ার ছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক পৈশাচিক রূপ, যার হাতে ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র ভারতীয়দের উপর চালানো গণহত্যা কেবল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতার চূড়ান্ত নিদর্শন নয়, ভারতীয়দের আত্মমর্যাদার উপরও এক অগ্নিপরীক্ষা ছিল। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেই রক্তপিপাসু হত্যাকারীর জন্য স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের ধারণা ভারতবাসীর মনে স্থান পেতে পারে! নজরুল এই ধারণাকেই ব্যঙ্গের তীরে বিদ্ধ করেছেন, তবে সে ব্যঙ্গ নিছক বিদ্রূপ নয়—তাতে আছে গভীর রাজনৈতিক প্রতীক ও অন্তর্জাগরণের আহ্বান।

তাঁর মতে, অত্যাচারীর স্মৃতিস্তম্ভ দাঁড় করিয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়ানোই শ্রেয়, যাতে জাতি প্রতিদিন সেই রক্তস্নাত স্মৃতি দেখেও যদি চেতনার ঘুম ভাঙাতে পারে, তবে তা জাতির পক্ষে মঙ্গলজনক। সেই কারণেই তিনি ব্যঙ্গের সুরে প্রস্তাব রেখেছেন—

“দুশমন ডায়ারকে বাদ দিলে চলিবে না। ইহার যে স্মৃতিস্তম্ভ খাড়া করা হইবে তাহার চূড়া হইবে এত উচ্চ যে ভারতের যে কোনো প্রান্তর হইতে তা যেন স্পষ্ট মূর্ত হইয়া চোখের সামনে জাগিয়া ওঠে।”

তাঁর এই বক্তব্য যেন জাতির ভেতর থেকে গভীর ঘুম কাটিয়ে তোলার এক সাংঘাতিক হাতুড়ি।

ডায়ারের রক্তমাখা নাম যেন জাতির রক্তচক্ষু খোলার প্রতীক হয়ে উঠুক—এই ছিল নজরুলের অন্তর্জাগতিক কামনা। তিনি চেয়েছেন, ভারতবাসী যেন এই স্মৃতিস্তম্ভ দেখেই শিখে নেয় অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে, আত্মসম্মান রক্ষায় প্রাণ দিতে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠে আওয়াজ তুলতে। কবির ভাষায়—

“এ ডায়ারকে ভুলিব না, আমাদের মুমূর্ষু জাতিকে চিরসজাগ রাখিতে যুগে যুগে এমনই জল্লাদ কশাই এর আবির্ভাব মস্ত বড়ো মঙ্গলের কথা। ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ যেন আমাদিগকে ডায়ারের স্মৃতি ভুলিতে না দেয়।”

এই দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসন্দেহে অভিনব, শাণিত ও আদর্শবাদী।

তাঁর ব্যঙ্গের মধ্যে নিহিত আছে গভীর বেদনাবোধ, জাতীয় অপমানের জ্বালা এবং আত্মমর্যাদা হারানোর যন্ত্রণার চিরন্তন স্মৃতি। ভারতবাসী যে দিনের পর দিন ইংরেজদের শাসন, অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার হয়ে নিজের আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিচ্ছে, সেই বাস্তবতা তাঁকে গভীরভাবে আহত করেছিল। তিনি বুঝেছিলেন, প্রতিবাদের ভাষা না থাকলে, আত্মসম্মানের অনুভূতি যদি না জাগে, তবে স্বাধীনতা একটি মরীচিকামাত্র। সেই কারণেই ডায়ারের মতো রক্তপিপাসু শত্রুর স্মৃতিকে জীবিত রাখা প্রয়োজন, যাতে জাতি নিজের রক্তাক্ত ইতিহাস ভোলে না। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন—

“ইহার জন্য আমাদের সর্বাগ্রে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। নতুবা আমরা অকৃতজ্ঞতার বদনামের ভাগী হইব।”

এই যে ঝাঁকুনি দিয়ে জাতিকে জাগিয়ে তোলার প্রয়াস, এই যে চেতনার মৃতপ্রায় নদীতে ঢেলে দেওয়া বিদ্যুৎধারা—এই সাহস, এই শাণিত কলমই নজরুলকে বাংলার ‘বিদ্রোহী কবি’ করে তুলেছিল। তাঁর ভাষা যেমন বাঙময়, তেমনি দাহপ্রবণ; তাঁর ব্যঙ্গ যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি উদ্দেশ্যবাহী। ‘ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ’ কোনো অকারণ রসবোধের ফল নয়; এটি এক অন্তর্জাগরণের কৌশলী সাহিত্যিক কৌশল, যেখানে এক ‘negative approach’-এর ভিতর দিয়েই তিনি জাতিকে ‘positive gain’-এর পথে চলতে অনুপ্রাণিত করেছেন।

সত্যিই, নজরুলের এই লেখাটি আমাদের শেখায়—ব্যঙ্গ কখনো নিছক রস নয়; ব্যঙ্গ হতে পারে এক জাতীয় অস্ত্র, যার আঘাতে কেঁপে উঠে ঘুমন্ত জাতির বিবেক। ডায়ারকে ভুলে গেলে নয়—তাকে মনে রেখেই এগিয়ে যেতে হবে, যেন তাঁর মতো অন্যায়ের প্রতিচ্ছবি সামনে রেখে চেতনায় জাগে প্রতিবাদের অগ্নি। এই অগ্নিই মুক্তির আলো।

নজরুল ইসলামের কলম কখনো শুধু কবিতার অলংকারে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং অত্যাচার, শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাঁর কলম ছিল তীক্ষ্ণ তরবারির মতো। ‘মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?’ ও ‘কালা আদমিকে গুলি মারা’—এই দুটি নিবন্ধ সেই সাহসী প্রতিবাদেরই জীবন্ত নিদর্শন, যেখানে তিনি যুক্তি, ন্যায়বোধ এবং আবেগের সম্মিলনে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন।

‘মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?’ প্রবন্ধটি একটি বাস্তব ও মর্মন্তুদ ঘটনার প্রেক্ষিতে রচিত। ঘটনাটি ঘটে কাঁচাগাড়ী নামক স্থানে, যেখানে কিছু মুহাজির—অর্থাৎ স্বদেশত্যাগে ইচ্ছুক জনগোষ্ঠী—সামরিক পুলিশের সঙ্গে একটি গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়েন। সেই ঘটনার পরিণতিতে তিনবার গুলিচালনা করা হয়, কিন্তু সরকারি হিসেবে দেখা যায় মাত্র একজন নিহত ও একজন আহত। এই তথ্যকে নজরুল প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। তাঁর মতে, এমন একটি সংখ্যাগত অসমতা—তিনবার গুলিচালনা আর মাত্র দুইজন হতাহত—নিশ্চয়ই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

তিনি প্রশ্ন তোলেন, “একটি আঘাতের বদলেই তিন-তিনবার গুলিবর্ষণ করা, এ কোন সভ্য সমাজের রীতি?” তাঁর যুক্তি ছিল পরিষ্কার—এই মুহাজিররা অপরাধী হলে, তাদের গ্রেফতার করা যেত। কিন্তু তা না করে তাঁদের ওপর গুলি চালানো হয় কেন? তিনি ব্যঙ্গ করে বলেন, এই মুহাজিরেরা তো নিজের দেশ, পরিবার, সমাজ সবকিছু ত্যাগ করে কেবলমাত্র স্বাধীনতার বাসনায় নিজেকে মুক্ত করতে চেয়েছিল, অথচ সেই অসহায় মানুষের দেহেই চালানো হল দমনমূলক বুলেট। এই ঘটনাটি কেবল একটি হত্যাকাণ্ড নয়, বরং একটি নিগৃহীত জনগোষ্ঠীর আত্মমর্যাদাকে পদদলিত করার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ, যা নজরুলের বিবেক ও কলমকে স্তব্ধ থাকতে দেয়নি।

অন্যদিকে, ‘কালা আদমিকে গুলি মারা’ শীর্ষক নিবন্ধটিও ছিল আরও একটি তীব্র প্রতিবাদের দলিল, যেখানে নজরুল ভারতীয়দের উপর ব্রিটিশ শাসকদের বর্ণবাদী মনোভাব এবং নির্মমতার নগ্ন বাস্তবতা প্রকাশ করেছেন। ইংরেজদের চোখে কালা আদমি ছিল কেবল একটি ব্যবহারযোগ্য প্রাণীমাত্র—যাদের মানবাধিকার বলে কিছু নেই, যাদের হত্যা করলে বিচার হয় না, আর যাদের বাঁচানো রাষ্ট্রের দায় নয়।

তিনি তীব্র ভাষায় লিখেছেন, এই কালা আদমি-চিন্তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মূল ভিত্তি। অন্যদিকে, সাদা চামড়ার লোকদের জন্য রয়েছে বিচার, সম্মান ও আইনগত সুরক্ষা। নজরুল স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন যে, এই বৈষম্য একদিন ভারতবাসীর মধ্যে প্রতিক্রিয়ার বিস্ফোরণ ঘটাবে। তাঁর ভাষায়—

“এই একগুঁয়েমির জন্যই তো আজ এমন করিয়া হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত একটা বিপুল কম্পন শুরু হইয়া গিয়াছে।”

এই “কম্পন” বলতে তিনি দেশজুড়ে প্রতিবাদ, অসন্তোষ ও আত্মজাগরণের যে ঢেউ উঠতে শুরু করেছে তা বোঝাতে চেয়েছেন।

এ প্রবন্ধে নজরুল কেবল ঘটনার বর্ণনা দেননি; বরং বিশ্লেষণ করেছেন, সমালোচনা করেছেন, এবং চরম সাহসিকতার সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর মতে, কেবল কয়েকজনের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা থাকা মানেই তা অসীম দমনশক্তির বৈধতা নয়। তিনশো জন ইংরেজ তিনত্রিশ কোটি ভারতবাসীকে অবহেলা করে, ঘৃণা করে, চাবুকের ঘায়ে শাসন করবে—এমন যুগ আর নেই, এমন বর্বরতা আর চলতে পারে না।

প্রবন্ধে তিনি স্মরণ করিয়েছেন শাস্ত্রী মহাশয়ের আবেদনকে—যেখানে বলা হয়েছিল, গুলি চালানোর আগে ম্যাজিস্ট্রেট বা সুপারিন্টেনডেন্টের অনুমতি বাধ্যতামূলক করতে হবে, নতুবা ঘটনার উপযুক্ত প্রমাণ দিতে হবে। কিন্তু সেই যুক্তিযুক্ত আবেদনও লাটসাহেবের অহংকারের কাছে তুচ্ছতাচ্ছিল্যের শিকার হয়েছে। এই অবহেলার বিরুদ্ধে নজরুল তাঁর কলমকে মশালের মতো উঁচিয়ে ধরেন।

নজরুলের এই লেখাগুলি কেবল কাগজে ছাপা প্রতিবাদ নয়, বরং একটি নিরস্ত্র জাতির অস্তিত্বের আর্তনাদ, বিবেকের ক্রন্দন এবং বিদ্রোহের ডাক। তাঁর ভাষা কখনো তীব্র, কখনো রক্তাক্ত, কখনো বিদ্রুপময়, আবার কখনো মমতার সুরে ভরপুর। কিন্তু সর্বত্রই স্পষ্ট একটি বার্তা—ভারতবর্ষ আর চুপ থাকবে না। ঘুমন্ত আত্মা জেগে উঠছে। অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে নতুন প্রজন্ম। স্বাধীনতার জন্য, সম্মানের জন্য, এবং মানবাধিকারের জন্য এই যুদ্ধ চলবেই।

এই দুই নিবন্ধ নিঃসন্দেহে নজরুলের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, ন্যায়ের প্রতি অবিচল প্রতিশ্রুতি এবং জাতির প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতার এক ঐতিহাসিক দলিল হয়ে রইল। এগুলি শুধু প্রতিবাদ নয়, এগুলি হয়ে উঠেছে একটি যুগের বিবেক।

নবযুগের মুক্তি ও বিশ্বসৌহার্দ্যের উদ্বোধন

এই পর্যায়ের অন্তর্গত যে সকল প্রবন্ধ, তা হলো— ‘নবযুগ’, ‘ধর্মঘট’, ‘লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য’, ‘বাংলা সাহিত্যে মুসলমান’ ও ‘ছুৎমার্গ’। ‘নবযুগ’ প্রবন্ধটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, যেখানে দেখা গেছে যে কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও মানবতার পটভূমিতে নবযুগের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়—সামাজিক, ধর্মীয় ও মানবিক জাগরণ ছাড়া প্রকৃত মুক্তির স্বাদ পাওয়া সম্ভব নয়।

তাঁর ‘ধর্মঘট’ শীর্ষক প্রবন্ধটি ছিল এক বলিষ্ঠ আত্মঘোষণা, যা শ্রমজীবী মানুষের প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতার প্রকাশ। তিনি অনুভব করেছিলেন, সমাজের যাবতীয় উৎপাদন, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ভিত্তিভূমি হল এই পরিশ্রমজীবী মানুষরা—চাষা, কুলি, মজুর, খনি শ্রমিক কিংবা রুটির দোকানের পেশাদার। অথচ এই মানুষগুলিই যুগের পর যুগ ধরে অবহেলিত, অপমানিত ও শোষিত। সমাজের উচ্চবিত্ত বা ধনপতিরা তাদের রক্ত-ঘামে গড়া সম্পদের উপর ভর করে আয়েশি জীবন যাপন করে, কিন্তু যারা সেই সম্পদের জন্ম দেয়, তাদের ভাগ্যে জোটে অনাহার, বঞ্চনা ও মৃত্যু।

এই প্রবন্ধের শুরুতেই নজরুল কৃষক-শ্রমিকের দুর্দশা তুলে ধরেন, আর সেই সঙ্গেই গণতান্ত্রিক চেতনার জন্মকেও অনিবার্য করে তোলেন। তাঁর হৃদয়বিদারক চিত্রণে উঠে আসে চাষির করুণ বাস্তব—

“চাষি সমস্ত বৎসর ধরিয়া হাড়-ভাঙ্গা মেহনত করিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াও দু বেলা পেট ভরিয়া মাড়ভাত খাইতে পারে না, ছেলেমেয়ের সাধ-আরমান মিটাইতে পায় না, অথচ তাহারই ধান-চাল লইয়া মহাজনরা পায়ের উপর পা দিয়া বারোমাস তেত্রিশ পার্বণ করিয়া নওয়াবি চালে দিন কাটাইয়া দেন।”

এই বর্ণনায় শুধু একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির শোষণের অভিযোগ নেই, আছে এক গভীর ব্যথা, আর সেই ব্যথা এসেছে কবির নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। কারণ নজরুল নিজেই ছিলেন শ্রমজীবী সমাজের সন্তান। তিনি রুটির দোকানে কাজ করেছেন, সৈনিক হয়েছেন, কুলি-মজুরদের সঙ্গে ঘাম ঝরিয়েছেন। ফলে শ্রমজীবী মানুষের প্রতি তাঁর মমতা কেবল ভাবনাজাত নয়, তা ছিল তাঁর রক্তমাংসের সত্য।

তিনি দেখেছেন কয়লাখনির কুলিরা কেমন করে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে শিল্পপতিদের কোটি টাকার সম্পদ গড়ে তোলে। অথচ তাদের জন্য পড়ে থাকে না একটুকরো সম্মান, এক ফোঁটা ন্যায়বিচার বা সামান্য সুরক্ষা। প্রবন্ধে নজরুল বিদ্রুপ করে বলেন, কলকারখানার মালিকদের মুখে Larger Humanity-র বুলি থাকলেও, হৃদয়ে তার লেশমাত্র নেই। তাঁরা নিজ নিজ ভোগ-বিলাসে ব্যস্ত, আর শ্রমিকদের কান্না বা অভাব-অভিযোগ তাদের মন ছুঁয়েই না।

এই পরিস্থিতির প্রতিবাদে, যখন শ্রমিকরা রাস্তায় নামে, ধর্মঘটের ডাক দেয়, তখন তা শুধুই অর্থনৈতিক দাবি নয়—তা এক বিপুল আত্মমর্যাদার ঘোষণাপত্র। নজরুল তাই লিখেছেন—

“সবারই অন্তরে একটা বিদ্রোহের ভাব আত্ম-সম্মানের স্থূল সংস্করণ রূপে নিদ্রিত থাকে, যেটা খোঁজা খাইয়া জর্জরিত না হইলে মরণ-কামড় কামড়াইতে আসে না। এ অভাগাদের বেদনার বোঝা নেহাত অসহ্য হওয়াতেই তাহাদের এ বিদ্রোহের মাথা ঝাঁকানি।”

এই আত্মজাগরণের কথা বলতে গিয়ে নজরুল ইউরোপ ও আমেরিকার দৃষ্টান্ত টানেন। সেখানে গণতন্ত্রের সূর্য উঠেছে, শ্রমজীবী মানুষ নিজের অধিকার রক্ষা করতে শিখেছে। ডিমোক্র্যাসি বা গণতন্ত্র সেখানে সর্বময় শাসনপদ্ধতি। সেই গণতান্ত্রিক জাগরণ নজরুল স্বপ্ন দেখেছেন ভারতবর্ষের মাটিতেও।

নজরুলের ‘ধর্মঘট’ প্রবন্ধটি নিছক রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক দলিল নয়, বরং এক বিপুল আবেগ, দ্রোহ ও মানবিক চেতনার সাহিত্যিক রূপায়ণ। এটি একদিকে যেমন শোষিত মানুষের জাগরণের মন্ত্র, অন্যদিকে তেমনি শোষকদের হৃদয় কাঁপিয়ে দেওয়ার এক সতর্কবার্তা। তিনি বুঝেছিলেন—শ্রমিক শ্রেণি যদি জেগে ওঠে, তবে আর কোনো ক্ষমতা তাকে শাসন করতে পারবে না। কারণ উৎপাদনশীলতা, কর্মশক্তি ও সাংগঠনিক সংহতি যদি একই সঙ্গে বিকশিত হয়, তাহলে সে শক্তিকে আর দমিয়ে রাখা যায় না।

এই প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম একাধারে ছিলেন দার্শনিক, কল্পনাপ্রবণ স্বাপ্নিক ও বাস্তবজীবনের সৈনিক। তাঁর সাম্যবাদ ছিল যুক্তির কাঠামোতে নয়, বরং হৃদয়ের অগ্নিগর্ভ আবেগে। তাই আজও তাঁর কথাগুলি শোনালে মনে হয়—এ যেন কেবল ইতিহাসের দলিল নয়, এক অপ্রকাশ্য ন্যায়ের অন্বেষণের চিরন্তন আহ্বান।

কাজী নজরুল ইসলাম ব্যক্তি জীবনে কেবল কবি বা সাহিত্যিক ছিলেন না—তিনি ছিলেন চিন্তার বিক্ষোভে দীর্ণ এক বিপ্লবী মনন। তাঁর ভাবনায়, বক্তব্যে, বিশ্বাসে, এমনকি শিল্পসৃষ্টির ছত্রে ছত্রে জ্বলজ্বল করে জেগে ওঠে দ্রোহের স্পন্দন। নিছক তাত্ত্বিক বিপ্লব নয়, বরং প্রয়োজন হলে অস্ত্র তুলে নেওয়ারও সাহস রাখতেন তিনি। তাই অহিংস মতবাদকে তিনি নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা থাকলেও, রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত বিচার করে অনেক সময়েই নজরুল মনে করতেন—ইংরেজ শাসকদের উপনিবেশিক দমননীতির বিরুদ্ধে সম্মুখ সমর ব্যতীত মুক্তি অসম্ভব। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রয়োজন হলে সংগ্রাম হবে সশস্ত্র, প্রয়োজনে বিদ্রোহ হবে রক্তাক্ত।

এই প্রেক্ষিতেই তিনি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকের প্রতি। তিলক ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক বলিষ্ঠ এবং আপসহীন যোদ্ধা, যিনি শুধু মত ও বুদ্ধির মাধ্যমে নয়, বিপ্লবী মনোভাব ও প্রত্যক্ষ নেতৃত্বের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন। নজরুল তাঁর জীবন-দর্শনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েছিলেন, এবং স্বভাবতই যখন এই মহান নেতার মৃত্যু ঘটে, তখন কবির অন্তর কেঁপে ওঠে শোক ও দ্রোহে। সেই গভীর বেদনার অভিব্যক্তিতে নজরুল বলেন—

“বুঝি সারা বিশ্বের বুকের স্পন্দন থামিয়া গিয়াছে! এই স্তম্ভিত নিস্তব্ধতাকে ব্যথা দিয়া সহসা লক্ষ কন্ঠের ছিন্ন— ক্রন্দন কারবালা মাতমের (কারবালার শোকাচ্ছ্বাস) মতো মোচড় খাইয়া উঠল, হায় তিলক! ওরে এ কোন অসহনীয় ক্রন্দন?”

তিলকের মৃত্যু নজরুলের দৃষ্টিতে শুধু এক ব্যক্তির প্রস্থান ছিল না, বরং তা ছিল ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবন থেকে এক প্রধান স্তম্ভের ভেঙে পড়া। তিনি তাই ভয় না পেয়ে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে আহ্বান করেছিলেন একত্রে এসে এই জাতীয় বিপর্যয়ের মুহূর্তে হাতে হাত মিলিয়ে দাঁড়াতে। তাঁর আহ্বান ছিল এক আন্তরিক, হৃদয়গ্রাহী অনুরোধ—

“ওরে ভাই আজ যে ভারতের একটি স্তম্ভ ভাঙিয়া পড়িল! এ পড়-পড় ভারতকে রক্ষা করিতে এই মুক্ত জাহ্নবীতটে দাড়াইয়া, আয় ভাই আমরা হিন্দু-মুসলমান কাঁদ দিই। নহিলে এ ভগ্নসৌধ যে আমাদেরই শিরে পড়িবে ভাই। আজ বড় ভাইকে হারাইয়া এই একই বেদনাকে কেন্দ্র করিয়া, একই লক্ষে দৃষ্টি রাখিয়া যেন আমরা ভাইকে, পরস্পরকে গাঢ় অবলম্বন করি।”

এই উক্তির মধ্যে নজরুল যেমন জাতীয় ঐক্যের কথা বলেন, তেমনই তার অভ্যন্তরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এক আন্তঃধর্মীয় সহাবস্থানের মর্মবাণী। তাঁর কাছে জাতির শোক কেবলই কান্নার কারণ নয়, বরং তা এক অভিন্ন সংগ্রামের ভিত্তি হতে পারে।

অন্যদিকে, ‘বাংলা সাহিত্যে মুসলমান’ প্রবন্ধে নজরুল যে প্রস্তাবনাগুলি দিয়েছেন, তা শুধু সাহিত্যিক বক্তব্য নয়—তা ছিল মুসলমান সমাজের আত্মচেতনাকে জাগ্রত করার এক সাহসী প্রচেষ্টা। একটি বিশেষ সময়ে, যখন বাংলার মুসলমানরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে নিজেদের স্থান নিশ্চিত করতে সংগ্রাম করছিল, নজরুল তখন তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন এক পথপ্রদর্শকের মতো। তিনি শুধু সাহস দেননি, দিয়েছেন সৌন্দর্যের মাপকাঠিও।

ড. সুশীলকুমার গুপ্ত যথার্থই মন্তব্য করেছেন—

“বাংলা সাহিত্যে মুসলমান প্রবন্ধে নজরুলের সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায় বলে এটি খুবই মূল্যবান। নজরুলের সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ প্রাণবন্ত প্রবলতা, জড়তাশূন্য ও স্বভাব প্রনোদিত গতি এবং মুক্তির অকাঙ্খাজনিত বিদ্রোহ। তাঁর সাহিত্য তত্ত্বের ধারণাতেও এই লক্ষণগুলি পরিস্ফুট।”

নজরুল বিশ্বাস করতেন, সাহিত্য কেবল শব্দের খেলা নয়—তা হতে হবে জীবনের জীবন্ত প্রকাশ। তিনি সাহিত্যিকদের উদ্দেশ্যে বলেন—

“যে সাহিত্য জড়, যাহার প্রাণ নাই, সে নির্জীব সাহিত্য দিয়া আমাদের কোনো উপকার হবে না, আর তাহা স্থায়ী সাহিত্যও হইতে পারে না।”

এই নির্জীবতার বিপরীতে তিনি চেয়েছেন এক উচ্ছ্বল, প্রাণময়, গতিময় সাহিত্য। সাহিত্যিকের কলমে থাকা চাই জীবনের আনন্দ, চলমানতার স্বরলিপি, ও চেতনার ঝংকার। একথা বলার পেছনে তাঁর নিজস্ব জীবনদর্শনের ছাপ স্পষ্ট। তিনি মনে করতেন, সাহিত্যিকের দেহ-মনে যদি থাকে জড়তা, তবে তার রচনায় তা অনিবার্যভাবেই প্রতিফলিত হবে। তাই তিনি বলেছিলেন—

“সাহিত্যকে এই প্রাণের সোনার কাঠি দিয়া জাগাইবার যে জাদুশক্তি ইহা লাভ করিতে হইলে আমাদের তরুণ সাহিত্যিক সম্প্রদায়কে সর্বপ্রথম শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হবে। শরীর নীরোগ হইলে মনে আপনি একটা বিমল আনন্দ উছলিয়া পড়িতে থাকে।”

এই বক্তব্য নিছক স্বাস্থ্য-চিন্তা নয়, বরং একটি বৃহত্তর জীবনদর্শনের অংশ। শরীর ও চিত্তের মধ্যে সুসমন্বয় স্থাপনের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে সৃষ্টিশীলতা। ইউরোপের সাহিত্যিকরা খেলাধুলা ও দেহচর্চার মাধ্যমে চিত্তকে উজ্জ্বল করে তোলেন, ফলে তাদের সাহিত্যে থাকে দীপ্তি ও শক্তি। আর আমাদের সমাজে থেকে যায় সংকীর্ণতা, ভণ্ডামি ও কুসংস্কার, যার ফলে সাহিত্যে আসে দুর্বলতা ও ক্ষীণতা।

নজরুল মনে করতেন, সাহিত্য কেবল নিজ জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে তা পূর্ণতা পায় না। তাকে পৌঁছাতে হবে বিশ্বমঞ্চে, বিশ্বের পাঠকের হৃদয়ে। তবে সেই সর্বজনীনতা যেন নিজের জাতীয়তা বা সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে না আসে—বরং তার ভিত্তিতেই গড়ে উঠুক সেই বিশ্বমানবিক সাহিত্য।

এইভাবে, ‘বাংলা সাহিত্যে মুসলমান’ প্রবন্ধে নজরুল মুসলিম তরুণ সাহিত্যিকদের যে দিশা দেখিয়েছেন, তা আজও আমাদের সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে পথনির্দেশক হয়ে আছে। তিনি সাহিত্যকে দেখেছেন কেবলই শব্দের বুনট হিসেবে নয়, বরং জীবনের চলমান স্রোতের এক জীবন্ত ও মুক্ত অভিযাত্রা হিসেবে।

‘ছুঁৎমার্গ’ প্রবন্ধে নজরুল ইসলামের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে এক স্পষ্ট প্রতিবাদ—সামাজিক বর্ণবিভাজন ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে। তিনি আঙুল তুলেছেন সেই সাম্প্রদায়িক সংস্কারের দিকে, যেখানে হিন্দু ও মুসলমান—এই দুই ধর্মীয় গোষ্ঠী একই মানবসমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে ছুঁৎমার্গ ও অশুচিতার প্রাচীর তুলে। নজরুল গভীর বেদনা নিয়ে বুঝিয়েছেন, হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই একমাত্র প্রকৃত পরিচয়—তারা মানুষ। ধর্ম বা সম্প্রদায়ের পরিচয় মানুষের পরবর্তী, মৌলিক নয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, এই দুটি জাতির মধ্যে ধর্মীয় পরিচিতির চেয়ে মানবিক সংযোগ দুর্বল; বরং ছোঁয়াছুঁয়ির কৃত্রিম নিয়মেই এদের মধ্যে বিভেদের দেয়াল আরও শক্ত হয়ে ওঠে।

এই সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নজরুল বিশ্বজনীন সত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তাঁর বিশ্বাস, ধর্ম যদি সত্য হয়, তবে তা কেবল নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর সম্পত্তি হতে পারে না—তা হবে সবার, সর্বত্রের। তাই তিনি সংকীর্ণচিত্তের মানুষের কাছে উদাত্ত আহ্বান জানান,

“হিন্দু হিন্দু থাক, মুসলমান মুসলমান থাক, শুধু একবার এই মহাগগন তলের সীমাহারা সৃষ্টির মাঠে দাঁড়াইয়া— মানব-! তোমার কণ্ঠে সৃষ্টির সেই আদিম বাণী ফুটাও দেখি। বল দেখি–‘আমার মানুষ ধর্ম।’ দেখিবে দশদিকে সার্বভৌমিক সাড়ার আকুল স্পন্দন কাঁপিয়া উঠিতেছে।”

এখানে নজরুল ধর্মের নিজস্বতা অস্বীকার করছেন না, বরং তিনি তার মধ্যে মানবিকতা, উদারতা ও সৌহার্দ্যের যে সার্বজনীন ব্যঞ্জনা, তাকেই প্রধান করে তুলতে চাইছেন। তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে এক বৈপ্লবিক মানবতাবাদের ভাষা, যেখানে মানুষ পরিচিত হবে তার মনুষ্যত্বের মাধ্যমে, জাতি বা সম্প্রদায়ের মাধ্যমে নয়।

‘উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন’ প্রবন্ধে নজরুল আরও একধাপ এগিয়ে অবহেলিত, নিপীড়িত জনসমষ্টির কথা তুলে ধরেছেন। সেই সমস্ত মানুষ, যারা সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থান করে এবং যাদের ‘ছোটলোক’, ‘দলিত’ বা ‘অস্পৃশ্য’ বলে সমাজ তাদের দূরে ঠেলে দিয়েছে—তাঁদের কথা ভোলেননি নজরুল। তিনি বুঝেছিলেন, সংখ্যায় এরা দেশের বৃহত্তর অংশ, যাদের শ্রম ও রক্তে সমাজের কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে। অথচ শ্রেণিগত ও বর্ণগত অহঙ্কারে উচ্চবর্গের মানুষ তাদের মানুষ বলেও গণ্য করেন না।

এই অবিচারের প্রতিবাদে নজরুল বলেছিলেন—

“কিন্তু যদি একবার আমাদের এই জনশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পার, তাহাদিগকেও মানুষ বলিয়া ভাই বলিয়া কোল দিবার তোমার উদারতা থাকে, তাহাদিগের শক্তির উন্মেষ করিতে পার, তাহা হইলে দেখিবে তুমি শত বৎসর ধরিয়া প্রাণপণে চেষ্টা সত্ত্বেও যে কাজ করিতে পারিতেছ না, একদিনে সেই কাজ সম্পন্ন হইবে।”

এই বক্তব্যে নজরুল কেবল সামাজিক বিচার চাননি, তিনি চেয়েছেন নেতৃত্বের পরিবর্তন, শক্তির অভিমুখ বদলে যাক, যেন সমাজের প্রান্তিক মানুষরাই হয়ে ওঠে নবজাগরণের ধ্বজাধারী। এখানে তিনি রূঢ় সত্যটিকেই সামনে এনেছেন—আভিজাত্যের বাহ্যিক মোড়কে সমাজের প্রকৃত চালক হয়ে উঠবে না কেউ, যতদিন না সেই ‘উপেক্ষিত’ শক্তিকে মর্যাদা দিয়ে তার যথার্থ অবস্থান ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

‘মুখবন্ধ’ প্রবন্ধে নজরুল মুখ খুলেছেন আমলাতন্ত্রের দুর্বৃত্তপনা ও শাসনতান্ত্রিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে। অসহযোগ আন্দোলনের আবহে গোটা দেশ যখন স্বাধীনতার দাবিতে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছে, তখন তৎকালীন শাসকের দলদাস আমলারা জনগণের কণ্ঠ রোধ করার পাঁয়তারা শুরু করে। প্রশাসন বুঝে যায়—এই জেগে ওঠা জনসাধারণকে আর বেশিদিন বোকা বানিয়ে রাখা যাবে না। কিন্তু চিরকাল যারা আজ্ঞাবহ ছিল, তাদের পক্ষে সত্যভাষণের ভাষা মেনে নেওয়া সহজ নয়। তাই তারা শুরু করে ভয় দেখানো, হুমকি, দমন-পীড়ন।

কিন্তু নজরুল জানেন, জাগ্রত চেতনার পথ আটকানো যায় না। তাই তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উচ্চারণ করেন—

“জোর জবরদস্তি করিয়া কি কখনও সচেতন জাগ্রত জনসংঘকে চুপ করানো যায়? যতদিন ঘুমাইয়া ছিলাম বা কিছু বুঝি নাই, ততদিন যাহা করিয়াছ সাজিয়াছে; এতদিন মোয়া দেখাইয়া ছেলে ভুলাইয়াছ, এখনও কি আর ওরকম ছেলেমানুষি চলিবে মনে কর?”

এই প্রশ্নে রয়েছে প্রচণ্ড ব্যঙ্গ, আবার রয়েছে এক গর্জন—জনগণ আর শিশু নেই। আর নয় চুপ করে সহ্য, আর নয় মোয়ায় ভুলে থাকা। জনগণের ভিতরে যে বিদ্রোহ জন্ম নিয়েছে, তা আর কেবল স্বপ্ন নয়, তা সত্যের মশাল নিয়ে জ্বলতে শুরু করেছে। প্রশাসনের প্রতিটি অপচেষ্টা এখন তাদের কাছে বুমেরাং হয়ে ফিরে আসছে।

এই তিনটি প্রবন্ধে নজরুল একাধারে সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক সংগ্রামের যে রূপরেখা এঁকেছেন, তা একশত বছর পরেও আমাদের চেতনায় প্রাসঙ্গিক, প্রজ্জ্বলিত। তাঁর কলমে তাই শুধুই প্রতিবাদ নয়—তা এক নিরস্ত্র বিপ্লব, এক তর্জনী নির্দেশ, যা এখনও আমাদের সমাজ, সাহিত্য ও রাজনীতিকে প্রশ্ন করে, নাড়া দেয়, জাগিয়ে তোলে।

‘রোজ-কেয়ামত বা প্রলয়দিন’ প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম কেবল ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক প্রলয়ের ধারণাকেই কেন্দ্রে রাখেননি; তিনি সেখানে যুক্ত করেছেন একটি বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গিও। নজরুল বোঝাতে চেয়েছেন, আধুনিক বিজ্ঞানের আলোচনাও আজ সেই মহাপ্রলয়ের সম্ভাবনা তুলে ধরছে, যার পূর্বাভাস আমরা ইতোমধ্যেই পাচ্ছি পৃথিবীর নানা প্রাকৃতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে।

বিশেষত জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রেক্ষিতে নজরুল দক্ষিণ মেরুর ভয়াবহ ভবিষ্যতের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি লেখেন—

“এখন এই যে দক্ষিণ মেরুর আবহাওয়া এই রকমে ক্রমেই অসহ্য উষ্ণ হইয়া উঠিতেছে, ইহার পরিণাম কী? সুতরাং দক্ষিণ মেরুর এই অত্যধিক উষ্ণতার দরুন সেখানের ওই সহস্র সহস্র যোজন-ব্যাপী তুষারের মহাপর্বত সমূহ ভাঙিয়া গলিয়া যাইবে।”

এই বাক্যের মধ্যে নজরুলের বিজ্ঞানভাবনার গভীরতা ও বিশ্বদৃষ্টি প্রকাশ পায়। তিনি বুঝেছিলেন, প্রাকৃতিক ভারসাম্যের এই বিপর্যয় কেবল একটি ভৌগোলিক ঘটনা নয়, বরং তা বিশ্বব্যাপী বিপদের পূর্বাভাস। আজ যাকে আমরা বলি ‘গ্লোবাল ওয়ার্মিং’, সেই সংকটের ইঙ্গিত নজরুল তাঁর লেখায় আগেভাগেই তুলে ধরেছিলেন। তাঁর এই দূরদৃষ্টি কেবল সাহিত্যিক ভাবনায় সীমাবদ্ধ ছিল না; তা ছিল বাস্তব অভিজ্ঞতা ও যুক্তিবোধের উপর নির্মিত।

অপরদিকে, ‘বাঙালীর ব্যবসাদারি’ শীর্ষক প্রবন্ধে নজরুল উপহাসের সুরে ব্যঙ্গ করেছেন সেইসব ব্যবসায়ী বাঙালিদের, যারা স্বজাতির পরিচয় লুকিয়ে ইংরেজি বা খ্রিস্টীয় নাম ধারণ করে বাজারে নিজের পণ্য প্রচার করে চলেছেন। জাতিগত ও সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় বিসর্জন দিয়ে তারা যেন একরকম ভেকধারী বণিকে পরিণত হয়েছে। নজরুল এই প্রবণতার কড়া সমালোচনা করেন, কারণ এতে আত্মমর্যাদা হারিয়ে যায়, ব্যবসারও দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি হয়।

এই প্রসঙ্গে নজরুল কটাক্ষ করে বলেন—

“এই রূপে কৃষ্ণকে ক্রিষ্টো রূপে বাজারে বসাইয়া কতটা সুবিধা হয় জানিনা, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, ইহাতে অসুবিধাটাই হয় বেশি।”

এই একটি বাক্যে তিনি ব্যবসার নামে জাতিগত সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় মুছে ফেলার প্রবণতাকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন। একদিকে যেমন এ ধরনের ব্যবসায়িক কৌশলে জাতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাস অপমানিত হচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে বিদেশি সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণে নিজের শিকড় ভুলে যাচ্ছে বাঙালি সমাজ। নজরুলের বক্তব্য স্পষ্ট—ব্যবসার প্রসার যদি আত্মমর্যাদাহীনতায় ভর করে হয়, তবে তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না।

এই দুই প্রবন্ধেই নজরুল দেখিয়েছেন তাঁর চিন্তার ব্যাপ্তি—একদিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন বিজ্ঞানের আলোকে, অন্যদিকে সংস্কৃতি ও জাতিসত্তা সংরক্ষণের প্রশ্নে উচ্চকণ্ঠ হচ্ছেন একজন জাতীয়তাবাদী চিন্তকের মতো। তিনি আমাদের মনে করিয়ে দেন, আত্মবিস্মৃতি যেমন ব্যক্তির জন্য আত্মঘাতী, তেমনি সমাজ ও জাতির পক্ষে তা ধ্বংস ডেকে আনে।

‘আমাদের শক্তি স্থায়ী হয় না কেন’ প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম মানুষের জন্মগত স্বভাব ও সমাজবদ্ধ বিকৃতির মাঝে থাকা গভীর দ্বন্দ্বের কথা তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, মানুষ জন্মসূত্রে চিরমুক্ত, স্বাধীন, এবং এক পবিত্র সত্তা। কিন্তু পরিবার, সমাজ ও সংস্কারের সংকীর্ণ জালে জড়িয়ে পড়ার পর ধীরে ধীরে তার সেই পবিত্রতা ও স্বাধীনতা ক্ষয়ে যেতে থাকে। এমন এক অন্তঃসারশূন্যতার শৃঙ্খলে বন্দি হয় সে, যাকে নজরুল ‘পরাধীনতার চাইতেও জঘন্য’ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

বিশ্বজুড়ে বাঙালির নাম ও খ্যাতি থাকলেও, বাস্তবিক পরিসরে তারা যেন ধীরে ধীরে নিজেদের আত্মমর্যাদা হারিয়ে ফেলছে। এর পেছনে অন্যতম কারণ, বাঙালির ইংরেজ-চাকরি নির্ভর মানসিকতা। চাকরির প্রতি এই অতিরিক্ত নির্ভরতা বাঙালিকে কেবল একটি ‘নির্দেশ পালনের যন্ত্র’ করে তোলে—নিজের পায়ে দাঁড়ানোর আত্মবিশ্বাস, ব্যবসা-বাণিজ্যে সাহস, স্বাধীন উদ্যম সবই যেন হারিয়ে যায়। নজরুল এই প্রবণতাকে ধিক্কার জানিয়ে বলেন—

“আমরা দশ-পনেরো টাকার বিনিময়ে মনুষ্যত্ব, স্বাধীনতা অনায়াসে প্রভুর পায়ে বিকাইয়া দিব, তবু ব্যবসা বাণিজ্যে হাত দিব না, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে চেষ্টা করিব না। এই জঘন্য দাসত্ব আমাদিগকে এমন ছোটো হীন করিয়া তুলিতেছে।”

এই ভাষ্যে নজরুল কেবল অর্থনৈতিক দুর্বলতার দিকেই আঙুল তোলেননি, বরং তার অন্তর্নিহিত আত্মবিনাশের সংস্কৃতিকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। স্বাধীনতা হারিয়ে আত্মার গভীরে যে দীনতা বাসা বাঁধে, তা তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

‘শ্যাম রাখি না কুল রাখি’ প্রবন্ধে নজরুল আলোচনায় এনেছেন বিহারের তৎকালীন শাসক লর্ড সিংহ বাহাদুরকে। একজন ভারতীয় হয়েও তিনি ব্রিটিশ লাটের পদলেহন করতে বাধ্য, অথচ নিজের জাতীয় জনগণের মনও রাখতে চান। এর ফলে তিনি পড়েন গভীর দ্বন্দ্বে—নিজ জাতির প্রতি দায়বদ্ধতা ও প্রভুদের আনুগত্যের মধ্যে। প্রজারা তাঁর কাছ থেকে আশাবাদী ছিলেন, তিনি অন্তত তাদের পক্ষে দাঁড়াবেন, কারণ তিনি এদেশীয়। কিন্তু লর্ড সিংহ বাহাদুর এমন পরিস্থিতির মধ্যে পড়েন, যেখানে বেশি নরম হলে প্রভুদের রোষে পড়তে হয়, আবার কঠোর হলে দেশের মানুষের প্রতিবাদে বিদীর্ণ হতে হয়। ফলে তিনি পড়েন দোটানার গভীরে— নিজে যেন এক চলমান প্রশ্নচিহ্ন হয়ে উঠেছেন: “শ্যাম রাখবেন, না কুল রাখবেন?” তাঁর অবস্থান এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে, যেখানে ইংরেজরা তাঁকে নেটিভ শাসক বলে অবজ্ঞা করে, আর দেশবাসী তাঁর দূরত্ববোধে আহত হয়।

অন্যদিকে, ‘লাট প্রেমিক আলি ইমাম’ প্রবন্ধে নজরুল তীব্র ব্যঙ্গের সুরে তুলে ধরেছেন হায়দরাবাদের নিজাম-নিয়োজিত প্রধানমন্ত্রী স্যার সৈয়দ আলি ইমামের ভেতরের উপনিবেশিক আনুগত্যের নগ্ন প্রকাশ। লর্ড ও লেডি রিডিং-এর সম্মানে আয়োজিত এক ভোজসভায় আলি ইমাম তাঁর বক্তব্যে যেভাবে ব্রিটিশ শাসকদের প্রশস্তিগান গেয়ে গেছেন, তা একরকম উপনিবেশিক মনোবৃত্তির নগ্ন বহিঃপ্রকাশ। মন্টেগুর প্রশংসা করেছেন এই বলে যে, তিনি নাকি ভারতের মঙ্গলকামী ছিলেন; হার্ডিঞ্জের প্রশংসা করেছেন এই জন্যে যে, তিনি ভারতীয় সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে নাকি দেশপ্রেমিকতার নিদর্শন স্থাপন করেছেন। আর বিডিং-এর প্রশংসা করেছেন এই কারণে যে, তিনি লাট হতে এসে নাকি ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে নজরুল ক্ষোভভরে প্রশ্ন তোলেন—এইসব ‘লাটপ্রেম’ প্রদর্শনে দেশের জনগণের কী আসে যায়?

তিনি বলেন—

“রাজতন্ত্র, স্বেচ্ছাতন্ত্র বা আমলাতন্ত্রের মজাই হইতেছে এই যে, কর্তারা কেবল নিজের দিকটাই দেখেন। নিজেদের সুখ-সুবিধাটাই তাঁহাদের লক্ষ্য—বাকি সব চুলোয় যাক, তাঁহাদের সে দিকে ভ্রুক্ষেপ নাই।”

এই বক্তব্যে নজরুল আসলে গোটা উপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থার এক নির্মম সত্যকে উন্মোচন করেছেন। রাজ্যশক্তি কেবল নিজের শাসনক্ষমতা টিকিয়ে রাখার দিকেই নজর রাখে—জনগণের দুঃখ, দুর্দশা কিংবা প্রতিক্রিয়া তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। আলি ইমামের ভোজসভা, প্রশংসা, লাটগান এসব কেবল একটি ‘মহল কেন্দ্রিক’ খেলা, যার সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোনও সখ্য নেই।

এই তিনটি প্রবন্ধে নজরুল স্পষ্ট করে দিয়েছেন—ভারতীয়দের আত্মপরিচয় হারানোর মূল কারণ কেবল উপনিবেশিক দাসত্ব নয়, বরং সেই দাসত্বকে মনেপ্রাণে মেনে নেওয়া, তাকে গর্বের বিষয় মনে করা, এবং নিজেদের জাতীয় সম্মান বিসর্জন দেওয়া। ব্যক্তি মাত্রেই যদি আত্মসম্মান হারিয়ে ফেলে, তবে জাতিও তার জেগে ওঠার স্বপ্ন বিস্মৃত হয়।

শিক্ষা বিষয়ক

কাজী নজরুল ইসলাম কেবল একজন বিদ্রোহী কবি কিংবা সাম্যবাদী গীতিকার ছিলেন না—তিনি একইসঙ্গে ছিলেন এক চিন্তাশীল সমাজসংস্কারক এবং শিক্ষাবিদ। তাঁর সাহিত্যকর্মের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে রয়েছে শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ, যেখানে তিনি শিক্ষা ও চেতনার সম্পর্ক, জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজন এবং পরধর্মানুকরণবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরেছেন। এইসব প্রবন্ধে নজরুল জাতি গঠনের রূপরেখা কল্পনা করেছেন এমন এক সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে, যেখানে মানুষ চিন্তার স্বাধীনতা, আত্মমর্যাদা ও কর্মশীলতাকে সর্বোচ্চ স্থানে স্থান দেয়।

‘ভাব ও কাজ’ প্রবন্ধে নজরুল এক গভীর দার্শনিক তত্ত্বের বিস্তারে প্রবেশ করেছেন। তিনি বলছেন, যদিও ভাব ও কাজ দুটো শব্দ একই আত্মার দুই মুখ, তবু তাদের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক—একটি স্বপ্নময়, অপরটি বাস্তবের মাটিতে দাঁড়ানো। তাঁর মতে, ভাব একরকম সৌরভের মতো, যে সৌরভের কোনও পুষ্প নেই—এক উচ্ছ্বাসময় বিমূর্ততা, যাকে ছুঁয়ে দেখা যায় না। আর কাজ সেই ভাবকেই বাস্তবের দৃশ্যমানে রূপদান করে। কাজ ছাড়া ভাব নিছক কল্পনার খেলা। নজরুল তাই মনে করেন, ভাব যদি কর্মে রূপান্তর না হয়, তবে তার কোনও অর্থ নেই। সেই প্রেক্ষাপটেই তিনি বলেন—

“যিনি ভাবের বাঁশি বাজাইয়া জনসাধারণকে নাচাইবেন, তাঁহাকে নিঃস্বার্থত্যাগী ঋষি হইতে হইবে। তিনি লোকদিগের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও ভাবকে জাগাইয়া তুলিবেন মানুষের কল্যাণের জন্য, নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নয়।”

এই কথার মধ্যে নজরুল সমাজের সামনে এক নিঃস্বার্থ, কর্মমুখর, আদর্শবান চিন্তকের আদল তুলে ধরেছেন, যিনি নিজের ভাবনা দিয়ে জনগণকে প্রভাবিত করবেন, কিন্তু তা হোক নিঃস্বার্থভাবে, কেবল মানুষের মুক্তির জন্য।

‘সত্য-শিক্ষা’ প্রবন্ধে নজরুল বিদ্যাচর্চাকে কেবল বইয়ের পাতায় আবদ্ধ রেখে দেখেননি। তিনি শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিজাতীয় শাসনের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর মতে, দু’চারটি স্কুল স্থাপন করলেই চলবে না, বরং দরকার একটি সুগঠিত, সংগঠিত, আত্মনির্ভরশীল জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন। রাগের মাথায় কয়েকটি ইংরেজ-বর্জিত বিদ্যালয় গড়ে তুলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। এমনকি অসহযোগ আন্দোলনের মৌসুম না এলেও—জাতীয় চেতনার কথা মাথায় রেখে বহু আগেই আমাদের নিজস্ব শিক্ষা-সংস্কৃতির ভিত গড়ে তোলা উচিত ছিল। এই প্রেক্ষাপটেই নজরুল অকপটে উচ্চারণ করেন—

“বিজাতীয় অনুকরণে আমরা ক্রমেই আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব হারাইয়া ফেলিতেছি। অধিকাংশ স্থলেই আমাদের এই অন্ধ অনুকরণ হাস্যাস্পদ ‘হনুকরণে’ পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। পরের সমস্ত ভালো-মন্দকে ভালো বলিয়া মানিয়া লওয়া, আত্মা, নিজের শক্তি ও জাতীয় সত্যকে নেহাতই খর্ব করা হয়।”

এই বক্তব্যে নজরুল একদিকে যেমন উপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার আত্মঘাতী প্রভাব তুলে ধরেছেন, তেমনি অন্যদিকে জাতীয় আত্মপরিচয়ের অন্বেষায় নিজস্ব পথ গঠনের তাগিদ দিয়েছেন।

‘জাতীয় শিক্ষা’ প্রবন্ধে তিনি আরও তীব্রভাবে জাতীয় বিদ্যাচর্চার অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার দিকে আঙুল তুলেছেন। সেই সময় জনগণের মধ্যে একটি প্রবল শিক্ষানবেশ গড়ে উঠছিল—সরকারি বিদ্যালয়ের তুলনায় ভালো শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে অনেকেই জাতীয় বিদ্যালয় গড়ার উদ্যোগ নিচ্ছিলেন। কিন্তু নজরুল সাবধান করে দিয়েছেন—এই বিদ্যালয়গুলিকে যেন কেবল নাম পাল্টানো সরকারি বিদ্যালয়ে পরিণত না করা হয়। তাতে জাতীয় গৌরব আসে না, আসে না চিন্তাধারার কোনো স্বকীয়তা।

এই প্রসঙ্গে নজরুল তুলে ধরেছেন বন্দেমাতরম যুগের একটি ঘটনার দৃষ্টান্ত, যখন দেশি পণ্যের নামে বিদেশি পণ্যকে নতুন নামে বাজারে ছাড়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। দোকানদাররা কেবল বিলাতি জিনিসের লেবেল তুলে দেশীয় লেবেল সাঁটিয়ে দিচ্ছিলেন, কিন্তু আসল পণ্য রয়ে যাচ্ছিল আগের মতোই। এর প্রতিফলন ঘটছিল শিক্ষা ক্ষেত্রেও। এই অসাড় অনুকরণ প্রবণতার বিরুদ্ধেই নজরুল উচ্চারণ করেছেন—

“যদি আমাদের এই জাতীয় বিদ্যালয় ওই সরকারী বিদ্যাপীঠেরই দ্বিতীয় সংস্কার রূপে আত্মপ্রকাশ করে তাহা হইলে আমরা কিছুতেই উহাকে আমাদের জাতীয় বিদ্যালয় বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না, বা গৌরবও অনুভব করিতে পারি না।”

এই বক্তব্যের মাধ্যমে নজরুল কেবল বিদ্রোহ করেননি—তিনি ভবিষ্যতের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য একটি পরিশুদ্ধ মানদণ্ড নির্ধারণ করে গেছেন। তাঁর কাছে শিক্ষা মানে কেবল কিছু পাঠ্যবই পড়ানো নয়, বরং আত্মবিকাশ, জাতীয়তা, চেতনা, স্বাধীনতা ও মূল্যবোধের বিকাশ। তাঁর দৃষ্টিতে বিদ্যালয় মানে একটি রণাঙ্গন—যেখানে তরুণেরা গড়ে উঠবে মুক্তচিন্তায়, মানবতাবোধে ও নিজ জাতিসত্তার গর্বে।

কাজী নজরুল ইসলামের শিক্ষাসম্পর্কিত প্রবন্ধগুলোর অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ রচনা হল ‘জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে’। এই প্রবন্ধে তিনি অকপটে ও তীব্র ভাষায় জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও স্ববিরোধিতা তুলে ধরেছেন। তিনি লক্ষ করেছেন, যেখানে জাতীয় শিক্ষার মাধ্যমে জাতি গঠনের কথা ছিল, সেখানে বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন—কার্যত দেখা যাচ্ছে জাতীয় বিদ্যালয়গুলিতে ‘জাতীয়’ নামটিকে ব্যবহার করে কেবলমাত্র নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির পথ প্রশস্ত করা হচ্ছে। যে শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয় চেতনা জাগাতে ছিল প্রতিশ্রুত, সেই ব্যবস্থায় আজ চলছে দুর্বৃত্তায়ন, এবং সেটাও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তরে—শিক্ষক নিয়োগে।

নজরুল চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন, কাঁচা, অযোগ্য অধ্যাপকদের নিযুক্ত করার জন্য এক প্রকার সুপরিকল্পিত চাতুরী এবং পক্ষপাতিত্ব শুরু হয়েছে জাতীয় বিদ্যালয়গুলোতে। যাঁরা কেবলমাত্র ইংরেজের গোলামির ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে আমাদের বাহবা কুড়িয়েছেন, তাঁদের ‘জাতীয়’ আখ্যা দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনার সুযোগ করে দিতে হবে—এরকম কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। নজরুল দৃঢ় কণ্ঠে এই চক্রান্ত ও পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছেন।

এই সঙ্গে নজরুল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছেন—এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম কী, তার আদর্শই বা কী, কোন নীতিমালার ভিত্তিতে পাঠক্রম নির্ধারিত হচ্ছে, তার কোনও নির্ভরযোগ্য জবাব কি আছে? তার বক্তব্যে স্পষ্ট যে তিনি জাতীয় শিক্ষা বলতে কেবল ‘স্বদেশি’ লেবেল সাঁটানো কোনও ফাঁপা প্রতিষ্ঠান বোঝাতে চাননি। তিনি যে ধরনের শিক্ষার কথা ভাবছেন, তা হৃদয় ও মন, শরীর ও আত্মা—সমগ্র মানুষকে বিকশিত করতে সক্ষম। তিনি বলছেন—

“আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি এমন হউক, যাহা আমাদের জীবনশক্তিকে ক্রমেই সজাগ, জীবন্ত করিয়া তুলিবে। যে শিক্ষা ছেলেদের দেহ-মন দুইকেই পুষ্ট করে, তাহাই হইবে আমাদের শিক্ষা।”

এই উক্তি কেবল শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, বরং একটি জাতির উন্নয়নের মৌলিক ভিত্তি হিসেবেই চিহ্নিত হয়। তাঁর কাছে শিক্ষা মানেই আত্মজাগরণ, চিন্তার স্বাধীনতা ও কর্মোদ্যমের উৎস।

একই আত্মজাগরণের আহ্বান নজরুল ‘জাগরণী’ প্রবন্ধেও উচ্চারণ করেছেন। প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি কবির কণ্ঠে প্রেমিকের মতো ডাক দিয়েছেন এক কাল্পনিক চরিত্র ‘বকুল’কে—

“বকুল! জা-গো! জাগো বকুল, এই পল্লীমাঠের পথের পাশে মেঠো গানের সহজ সুরে জাগো।”