প্রত্নতত্ত্ব মানুষের অতীত কর্মকাণ্ডের অধ্যয়ন। প্রাগৈতিহাসিক সময়ের বস্তুগত ও অবস্তুগত সহস্কৃতি সম্পর্কে প্রত্নতত্ত্ব আমাদেরকে সুনির্দিষ্ট ধারণা দেয়। প্রত্নতত্ত্ব প্রাচীনকালের মানুষের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি, স্থাপত্য, জীবন-যাপনের কৃৎকৌশল, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উপকরণ ও জৈবিক উপাদানসমূহ (ফসিল) অধ্যয়ন করে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির নানা দিক সম্পর্কে জানতে প্রত্নতত্বের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মানুষের প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে জ্ঞানের যে শাখা সৃষ্টি হয়েছে তাকে প্রত্নতত্ত্ব বলে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে শত শত বা হাজার হাজার বছর আগের প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবাশ্ম ও মানুষের নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য, যুদ্ধাস্ত্র, কৃষি ও সেচ যন্ত্রপাতি মাটি খুঁড়ে বের করেন। প্রাচীন সভ্যতার সময় নির্ধারণ, সাংস্কৃতিক ও প্রতিবেশিক পরিস্থিতি যাচাইয়ে এসব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের গুরুত্ব অনেক বেশি। প্রত্নতাত্ত্বিক সময় নির্ধারণের জন্য রেডিও কার্বন ডেটিং পদ্ধতি ও রেডিও একটিভ পটাশিয়াম পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এসব পদ্ধতির মাধ্যমে জীবাশ্ম বা প্রত্নসম্পদের বয়স বা প্রাচীনত্ব নির্ধারণ করা হয়।

প্রত্নতত্ত্বের সংজ্ঞা এবং এর উৎসসমূহ

খনন কাজের মাধ্যমে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন সভ্যতার বিভিন্ন উপাদান উদ্ধার ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে প্রত্নতত্ত্ব (Archaeology)। Archaeology শব্দটি গ্রিক Archaeos এবং Logia শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হচ্ছে প্রাচীন অধ্যয়ন। প্রাচীন সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎস অনুসন্ধানে প্রত্নতত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রত্নতত্ত্বের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে, লিখিত উপাদান ছাড়াও কেবল ব্যবহার্য সামগ্রী বা অলিখিত উপাদান থেকে ধ্বংস হয়ে যাওয়া সভ্যতার নানা বৈশিষ্ট্য উদঘাটন করা যায়। উইলিয়াম কার্নিংটনকে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজের মূল উদ্যোক্তা হিসেবে মনে করা হয়। অক্সফোর্ড লিভিং ডিকশনারি অনুসারে, খনন কাজের মাধ্যমে ইতিহাস ও প্রাক-ইতিহাসকে অধ্যয়ন করা এবং সময়ের সাথে সাথে টিকে থাকা বিভিন্ন দ্রব্য ও অস্তিত্বশীল বস্তুর বিশ্লেষণকে প্রত্নতত্ত্ব বলা হয়। সােসাইটি ফর আমেরিকান আর্কিওলজির মতে, প্রত্নতত্ত্ব হচ্ছে প্রাচীন মানব ইতিহাসের টিকে থাকা উপাদানসমূহের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান। নৃবিজ্ঞানী হােবেল (Hoebel) তাঁর Anthropology: The Study of Man গ্রন্থে বলেছেন, প্রত্নতত্ত্ব আদিম মানুষের পরিত্যক্ত দ্রব্যসামগ্রী এবং তাদের ব্যবহৃত পােশাক-পরিচ্ছদসহ বস্তুগত সংস্কৃতির যেসব দিক এখনাে উদ্ধার হয়নি সেগুলাে উদ্ধারে সচেষ্ট। ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী ই.বি. টেইলর বলেন, প্রত্নতত্ত্ব অতীতের ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন (Archaeology is the study of remains of the past)। নৃবিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে প্রত্নতত্ত্বের অধ্যয়ন শুরু হলেও এটি এখন স্বতন্ত্র শাস্ত্র (Discipline) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। বিকাশমান এ শাস্ত্রটির অনেকগুলাে শাখা রয়েছে। যেমন, প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব, ঐতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব, পরিবেশ প্রত্নতত্ত্ব, প্রত্ন-উদ্ভিদবিদ্যা, জলগর্ভস্থ প্রত্নতত্ত্ব, জাদুঘর অধ্যয়ন, ঐতিহ্য ব্যবস্থাপনা, নগর ব্যবস্থাপনা, লােকপ্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি। প্রাচীন কোনাে নিদর্শন উদঘাটনের লক্ষ্যে খনন কাজ পরিচালনা করার আগে ভৌগােলিক এলাকা সনাক্তকরণের জন্য রিমােট সেন্সিং ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও মাঠ জরিপ পদ্ধতি, এরিয়াল জরিপ, ভৌগােলিক জরিপ পদ্ধতিও ব্যবহৃত হয়। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য খনন কাজকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হয়। খননের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাদানের বয়স কার্বন ডেটিং পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা হয়।

প্রত্নতত্ত্বের উৎসসমূহ (Sources of Archaeology)

প্রত্নতত্ত্ব এর ভিত্তি হচ্ছে নিয়মতান্ত্রিক খনন কার্যক্রম। খননকাজের মাধ্যমে অতীত-ইতিহাস উন্মােচিত হয়। খননের মাধ্যমে প্রাপ্ত হাড়, মাথার খুলি, ব্যবহার্য সামগ্রী, অস্ত্র, যন্ত্রপাতি, তৈজসপত্র, আসবাবপত্র ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রাচীন যুগের মানব সমাজ ও তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে কার্যকর ধারণা পাওয়া যায়। বহুবিধ উৎস থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন উদঘাটন করা যায়। যেমন:

১) লিখিত উৎস: খনন কাজের মাধ্যমে প্রাপ্ত সাহিত্য, দলিল-দস্তাবেজ, লিপি প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত। এসব থেকে প্রাচীন সমাজ ও সভ্যতার সময়কাল, শাসকবর্গ, তাদের শাসনকার্য, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কার্যকর ধারণা লাভ করা যায়।

২) মৌখিক উৎস: প্রাচীন লােককথা, গল্প, কেচ্ছা-কাহিনী, রূপকথা ইত্যাদি প্রত্নতত্ত্বের মৌখিক উৎস হিসেবে স্বীকৃত। যুগ যুগ কিংবা বংশ পরম্পরায় এসব মৌখিক উৎস সমাজে চলমান থাকে। সাধারণত বয়ােজ্যেষ্ঠদের নিকট থেকে এগুলাে পরবর্তী প্রজন্মে হস্তান্তরিত হয়।

৩) রাজপ্রাসাদ ও মন্দির বা ধর্মশালা: খনন কাজের মাধ্যমে প্রাপ্ত নগরীর রাজপ্রাসাদ, মন্দির বা ধর্মশালা প্রত্নতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এর মাধ্যমে প্রাচীন সমাজের নির্মাণ কৌশল, রুচিবােধ এবং ধর্মবােধের নিদর্শন স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়।

৪) শিলালিপি, চিত্রলিপি গুহাচিত্র: প্রাচীন যুগে কাগজ ছিলাে না। মানুষ তার মনের কথা, প্রয়ােজনীয় বার্তা, তথ্যাবলী, নির্দেশ, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি পাথর, পর্বতগাত্র, তামারপাত্র ইত্যাদিতে বিশেষ লিপির মাধ্যমে লিখে রাখত। বিশেষ করে রাজ্য শাসন প্রণালী সম্পর্কীয় বিষয়াবলি লিপির মাধ্যমে কঠিন পর্বতগাত্রে খােদাই করে রাখা হতাে।এগুলাে থেকে রাজ্য শাসনের কাল, রাজ্যের বিস্তৃতি এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে পারেন।

৫) মুদ্রা, দেবদেবীর মূর্তি: মুদ্রার মাধ্যমে বিভিন্ন রাজার রাজত্বকাল, শাসকদের নাম ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়। দেবদেবীর মূর্তি থেকে মানুষের জীবনের ধর্মীয় চিন্তাধারায় এবং শিল্পে নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলাে থেকে মানুষের। ক্রমবিবর্তনের ধারা এবং সাধারণ মানুষের জীবন দর্শনও উপলব্ধি করা যায়।

৬) আসবাবপত্র ও হাতিয়ার: আসবাবপত্র ও হাতিয়ার দেখে যুগকে চিহ্নিত করা যায়। যেমন- প্রস্তর যুগ, লৌহ যুগ, তা যুগ, ব্রোঞ্জ যুগ ইত্যাদি। সে যুগের মানুষ যে অস্ত্র ব্যবহার করতাে তা নির্মিত হতাে এসব ধাতুর মাধ্যমে। বিভিন্ন সময়ের আসবাবপত্র ও হাতিয়ার দেখে মানব সমাজের পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

৭) স্মৃতিফলক: প্রত্নতত্ত্বের উৎস হিসেবে স্মৃতিফলকের গুরুত্ব আছে। স্মৃতিফলক দেখে অতীত জীবনধারা সম্পর্কে জানতে পারা যায়। আর.এল ব্রাইন স্মৃতিফলকের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। তার মতে, “স্মৃতিফলক জীবনধারার সাক্ষী, সমাজচিত্রের দর্পন এবং মানুষের পেশা ধারণার অবলম্বন।”

প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে সমাজের শ্রেণি বিভাগ এবং প্রাচীন, মধ্য ও নব্যপ্রস্তর যুগের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য

সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই আদিম সমাজ থেকে আধুনিক সমাজের উদ্ভব ও বিকাশ সাধিত হয়েছে। ধীরে ধীরে পরিবর্তনের মাধ্যমে উন্নত রূপ লাভ করাকে সমাজের বিবর্তন বলে অভিহিত করা হয়। বিবর্তনের মাধ্যমেই সমাজ প্রাগৈতিহাসিক বা প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক যুগে পদার্পন করেছে। নানা উপাদান ও দৃষ্টিকোণ থেকে মনীষীরা বিবর্তিত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি বিভাজন করেছেন। ফলে সমাজের বিভিন্ন ধরন পরিলক্ষিত হয়। খনন কাজের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাদানের ভিত্তিতে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সমাজের যে শ্রেণি বিভাজন (স্তর) করেছেন তা হচ্ছে:

- ক) প্রাচীন প্রস্তর যুগ (Paleolithic age)

- খ) মধ্য প্রস্তর যুগ (Mesolithic age)

- গ) নব্য প্রস্তর যুগ (Neolithic age)।

- ঘ) তাম্রযুগ (Copper age)

- ঙ) ব্রোঞ্জ যুগ (Bronze age)

- চ) লৌহ যুগ (Iron age)

উল্লিখিত প্রতিটি সমাজের স্বকীয় আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজেরও পরিবর্তন বেসাধিত হয়েছে। এ পরিবর্তন মূলত উন্নতি ও সমৃদ্ধির। অভিজ্ঞতা, প্রয়ােজনীয়তা এবং প্রচেষ্টা মানুষকে নতুন জ্ঞান ও আবিষ্কারের সন্ধান দিয়েছে। মানুষের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় সমাজ হয়েছে আরাে উন্নত। বিবর্তিত সমাজের শ্রেণি বিভাজনের মধ্য দিয়ে আমরা সে বার্তাই পাই।

ক) প্রাচীন প্রস্তর যুগ

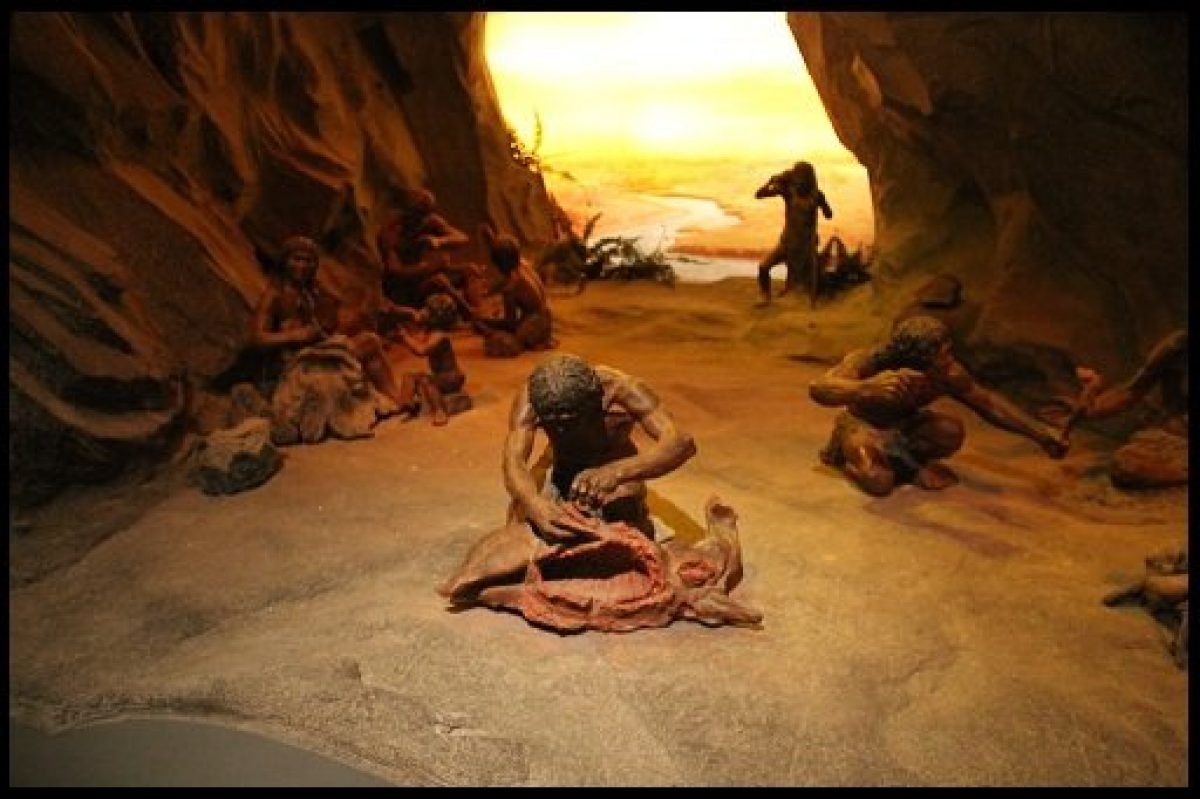

প্রাচীন প্রস্তরযুগ-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Paleolithic Age। গ্রিক শব্দ Palaeo (পুরাে > পুরাতন) এবং Lithos (পাথর) শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে Paleolithic/Palaeolithic শব্দটি গঠিত। এ যুগটি ছিল প্রস্তরযুগের প্রথম পর্যায়। প্রাগৈতিহাসিক এ যুগকে সময়ের হিসেবে সবচেয়ে দীর্ঘতম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ১০ থেকে ১৫ লক্ষ খ্রিস্টপূর্ব অব্দ পর্যন্ত প্রাচীন প্রস্তরযুগের সময়কাল বিবেচনা করা হয়। তবে প্রয়ােজনীয় প্রমাণাদি না পাওয়ায় আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ইতিহাস গবেষকেরা এ যুগের সময়কাল সংক্ষিপ্ত করে ১ লক্ষ থেকে ১০ হাজার বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন। এ যুগে অবিকৃত, অমসৃণ ও স্থূল পাথরের অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে। যাবতীয় তথ্য-প্রমাণ থেকে দাবি করা হয়েছে যে, মানবসভ্যতার প্রাথমিক বিকাশ প্রাচীন প্রস্তরযুগ বা পুরােপলীয় যুগেই ঘটেছিলাে। প্রাচীন প্রস্তরযুগটি ছিল প্রস্তরযুগের প্রথম পর্যায়। নিম্নে প্রাচীন প্রস্তরযুগের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আলােচনা করা হল :

ক) খাদ্য: প্রাচীন প্রস্তরযুগের মানুষ ছিল খাদ্য-সংগ্রহকারী। শিকার ও খাদ্য আহরণের দ্বারা মানুষ ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করত। খাদ্যতালিকায় ছিল ফলমূল, লতাগুল্ম, শাক-সবজি, পাখির ডিম, কীট-পতঙ্গ, ছােট বড় জীবজন্তুর মাংস, শামুক, ঝিনুকসহ জলজ অন্যান্য উদ্ভিদ ও প্রাণী ইত্যাদি।

খ) বাসস্থান: পুরােপলীয় যুগে দীর্ঘদিন মানুষ গাছের ডালে, গাছের কোটরে, পাহাড়ের গুহায়, মাটির গর্ত প্রভৃতি স্থানে বসবাস করত। পরবর্তীতে তারা ঘরবাড়ি বানানাের কৌশল আয়ত্ত করে।

গ) বস্ত্র ও অলঙ্কার: পুরােপলীয় যুগের মানুষ প্রথমদিকে জীবজন্তুর মতাে উলঙ্গ থাকত। পরবর্তীতে তারা গাছের পাতা, ছাল-বাকল ইত্যাদি লজ্জা-নিবারণে ব্যবহার করত। শেষ পর্যায়ে এসে পশুর চামড়া ও লােম দিয়ে পােশাক তৈরি করত। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে গহনা ব্যবহারের প্রচলন ছিল।

ঘ) হাতিয়ার: প্রাচীন প্রস্তরযুগের মানুষ বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার তৈরি করত। পাথরের পাশপাশি বাঁশ, গাছের ডাল, পশুর হাড়, দাঁত, শিং ইত্যাদি দিয়েও হাতিয়ার তৈরি করা হত।

ঙ) সমাজ জীবন: প্রাকৃতিক বৈরিতা এবং শ্বাপদসংকুল পরিবেশে আত্মরক্ষার প্রয়ােজনে মানুষ প্রাচীন প্রস্তর যুগেই যূথবদ্ধ জীবন-যাপন শুরু করে। পরিবার ও সমাজের নেতৃত্ব বিষয়ে বিতর্ক থাকলেও অনেকেই মনে করেন যে তখন পরিবার ও সমাজের নেতৃত্ব নারীদের ওপর ন্যস্ত ছিল।

চ) ধর্ম: প্রাকৃতিক বৈরিতা থেকে মুক্তি, শিকারি জীবনকে সফল করা, আত্মরক্ষা, পূর্বপুরুষের কৃপালাভ প্রভৃতি কারণে এ যুগের মানুষ অদৃশ্য শক্তির সাহায্য প্রার্থনা করত। এভাবে তাদের মনে একটা ধর্মীয় অনুভূতির জন্ম হয়। সমাজবিজ্ঞানী ডুর্খেইম (Durkheim) আদিম ধর্মীয় বিশ্বাসকে টোটেম (Totem) বলে অভিহিত করেছেন।

ছ) চিত্র/শিল্পকলা: প্রাচীন প্রস্তযুগের মানুষ গুহার ভিতরে চিত্রকলার মাধ্যমে তাদের শিকারি জীবন, শিকার প্রাণী শিকারের দৃশ্য, ব্যবহৃত হাতিয়ারাদি, বসন-ভূষণ, জীবনযাপন পদ্ধতি, সংস্কৃতিবােধ, শিল্পবােধ, জাদুবিশ্বাস, ধর্মীয় চেতনা, দার্শনিক চিন্তা ইত্যাদি চিত্রকলা ফুটিয়ে তুলেছে।

জ) আবিষ্কার: প্রস্তরযুগেই মানুষ আগুন আবিষ্কার করেছিল। তারা আগুনের ব্যবহার জানত এবং তা সংরক্ষণ করতে পারতাে।

ঝ) শ্রম বিভাজন: প্রাচীন প্রস্তরযুগে খাদ্য সংগ্রহ কর্মকান্ডে শ্রমবিভাগের সূত্রপাত হয় বলে অনেক পন্ডিত মনে করেন। এসময় মেয়েরা ফলমূল সংগ্রহ, পুরুষেরা শিকার করতাে। অল্পবয়সীরা ছােটখাটো জীবজন্তু ও মাছ শিকার এবং বয়স্কদের কাজে যথাসম্ভব সহযােগিতা করত। বৃদ্ধরা অস্ত্র তৈরি ও বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে সহায়তা দিত। তৎকালীন সমাজে শ্রমভেদ থেকেই সামাজিক স্তরভেদের জন্ম হয়।

মধ্য প্রস্তর যুগ

মধ্য প্রস্তরযুগ হচ্ছে প্রাচীন প্রস্তরযুগের প্রান্তিক পর্যায় এবং নব্য প্রস্তরযুগের প্রারম্ভিক পর্যায়। ইউরােপে এ যুগ প্রায় ১১ হাজার থেকে ৫ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। আফ্রিকা, ইউরােপ ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে এ যুগের অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। মধ্য প্রস্তরযুগে ইউরােপের তৃণভূমি বা তুন্দ্রা অঞ্চলে গভীর বন-বনানীর সৃষ্টি হয়। চতুর্থ বরফযুগের পরবর্তী সময়ে বেঁচে যাওয়া মানুষেরা নতুনভাবে প্রকৃতির সাথে খাপ খাওয়াতে সক্ষম হয় এবং এরা মধ্যপলীয় সংস্কৃতির জন্ম দেয়। এখানে মধ্য প্রস্তরযুগের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আলােচনা করা হল:

ক) খাদ্য: মধ্য প্রস্তর যুগেও মানুষ ছিল খাদ্য-সংগ্রহকারী। তখনাে তারা খাদ্য উৎপাদন করতে শেখেনি। তাদের প্রধান খাদ্য ছিল পশুপাখি ও মাছ। মাছকে পুঁটকি করে তারা সংরক্ষণ করতাে। মাছ ছাড়াও তারা বিভিন্ন ধরনের জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীকে খাদ্য তালিকার অন্তর্ভূক্ত করেছিল।

খ) হাতিয়ার: মধ্য প্রস্তরযুগের মানুষ পূর্বের তুলনায় হাতিয়ারের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। এ সময়ের প্রধান অস্ত্র ছিল তীর-ধনুক। এ যুগে মৎস্যশিকারে বঁড়শি, হারপুন, নৌকা, জাল ব্যবহৃত হত। হস্তকুঠার ছাড়াও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রে তারা কাঠের হাতল সংযুক্ত করেছিল। পশুর হাড়, শিং ইত্যাদি দিয়েও অস্ত্র তৈরি হত।

গ) ধর্ম: মধ্যপ্রস্তরযুগের মানুষ ধর্ম ও জাদুবিদ্যায় বিশ্বাসী ছিল। সর্বপ্রাণবাদ, মহাপ্রাণবাদ, বস্তুভক্তি ও পূর্বপুরুষ পূজা ছিল তাদের ধর্ম সংক্রান্ত মূল মতবাদ।

ঘ) সমাজ জীবন: মধ্যপলীয় যুগের মানুষ ছিল আধা-যাযাবর, আধা-স্থায়ী। এ যুগের মানুষ মূলত দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি শাখানদী ও সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল এবং অন্যটি মূল ভূমিতেই অবস্থান করে। মধ্যপলীয় যুগে মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে বসবাস করত। অন্তঃ ও আন্তঃদলীয় সম্পর্ক ভালাে ছিল।

ঙ) চিত্র/শিল্পকলা: এ সময় চিত্রকলায় আগের তুলনায় বিষয়বস্তু এবং অঙ্কন রীতিতে পরিবর্তন আসে। জ্যামিতিক নকশার আনুকরণে মানুষ ও জীবজন্তুর মূর্ত ছবিও গুহার দেয়ালে অঙ্কন করা হত। জলাশয়ের তীরবর্তী বসবাসকারী মানুষের চিত্রকর্মে পানি ও পানিনির্ভর জীবনযাপন প্রণালী প্রতিফলিত হয়েছে।

চ) আবিষ্কার: মধ্য প্রস্তরযুগের মানুষেরা আগুনের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করে এবং পােশাক-পরিচ্ছদ ও গহনার ব্যবহার বাড়ায়। ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তির ধারণার প্রাথমিক বিকাশও এ সময়ে ঘটেছে বলে মনে করা হয়।

নব্য প্রস্তর যুগ

‘নব্যপ্রস্তর’ শব্দটি এসেছে ইংরেজি Neolithic প্রতিশব্দ থেকে। গ্রিক শব্দ Neo (নব > নতুন) এবং Lithos (পাথর) এর সমন্বয়ে Neolithic শব্দটির উদ্ভব। বিখ্যাত ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ Sir John Lubbock ১৮৬৫ সালে প্রথম Neolithic শব্দটি ব্যবহার করেন। আনুমানিক ৮০০০-৩৫০০ খ্রিস্টপূর্ব অব্দের মধ্যে ও নিকট প্রাচ্যে নব্য প্রস্তরযুগের প্রথম বিকাশ ঘটে। অতঃপর ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল এবং অবশেষে খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে ইংল্যান্ডে এ যুগের সূচনা হয়। সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে নব্য প্রস্তরযুগ একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক গর্ডন চাইল্ড (Gordon Childe) খাদ্য-আহরণ পর্যায় থেকে খাদ্য উৎপাদনের জন্য কৃষিকাজে উত্তরণকে নব্য প্রস্তরযুগের বিপ্লব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। নিম্নে নব্য প্রস্তরযুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলােচনা করা হলাে:

ক) খাদ্য উৎপাদনের সূচনা: কৃষিকাজের মাধ্যমে নব্য প্রস্তুরযুগের মানুষেরা খাদ্য-উৎপাদনমুখী এক সৃজনশীল যুগের সূচনা করে। প্রকৃতপক্ষে কৃষিকাজের সূচনা করাই ছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানব সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় উদ্ভাবন। এ সময়ের উৎপাদিত ফসল হল গম, যব, মটরশুটি, ডাল, কাউন, জোয়ার, মিষ্টি আলু, ভুট্টা, সীম, বরবটি, লাউ, নারকেল, খেজুর, জলপাই, ডুমুর, আঙ্গুর, এবং অসংখ্য লতা-পাতা, শাক-সবজি ইত্যাদি।

খ) পশু পালন: মানুষের শিকারের সঙ্গী হয়েছিল কুকুর। একপর্যায়ে কুকুর গৃহপালিত পশুতে পরিণত হয়। পশুর দুধ, মাংস এবং পাখির ডিম তাদের খাদ্যের অনিশ্চয়তা দূর করে এবং চামড়া বস্ত্রের চাহিদা মেটায়। এছাড়াও পরিবহন, ভূমিকৰ্ষণ, পশু-সংগ্রহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে পশুর ব্যবহার ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পশু-পাখির গৃহপালিতকরণ নবােপলীয় যুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য।

গ) গৃহ নির্মাণ: নব্য প্রস্তরযুগের শেষদিকে এসে গুহাবাসী মানুষ কৃত্রিম আবাসস্থল গড়ে তােলে। প্রথমে তারা বনের গাছপালা ও তৃণ দিয়ে কুড়েঘর নির্মাণ করতাে। রােদ-বৃষ্টি, ঝড়সহ যেকোনাে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে আত্মরক্ষার জন্য গৃহ ছিল নিরাপদ আশ্রয়স্থল। কালক্রমে মানুষ গৃহের বহুবিধ উন্নতি সাধন করেছিল।

ঘ) হাতিয়ার: নব্য প্রস্তরযুগের হাতিয়ার অধিক মসৃণ, ধারালাে, হালকা ও কার্যকরী করে তৈরি করা হত। হাতিয়ারের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্যই এ যুগকে নয়া পাথরের যুগ বলে অভিহিত করা হয়। এ যুগের শেষদিকে কৃষিকাজে লাঙলের ব্যবহারও শুরু হয়।

ঙ) আবিষ্কার: নব্য প্রস্তরযুগের গুরুত্বপূর্ণ একটি কীর্তি হল চাকার আবিষ্কার। চাকার আবিষ্কার, মৃৎশিল্প, তাঁতশিল্প, পরিবহন এবং যুদ্ধকৌশলে (যুদ্ধে পাথর ব্যবহার) পরিবর্তন ঘটায়। কৃত্রিম পদ্ধতিতে আগুন জ্বালানাের কৌশল আয়ত্ত্ব এবং এর ব্যাপক ব্যবহার নব্য প্রস্তর যুগের অর্জন। মূলত চকমকি পাথর ছিল এ সময়ের মানুষের দিয়াশলাই। উদ্বৃত্ত ফসল সংরক্ষণ, রন্ধনকার্য, খাদ্য ও পানীয় সংরক্ষণ কাজে মৃৎপাত্র ব্যবহার করা শুরু হয়। নব্য প্রস্তরযুগের শেষপর্যায়ে এসে সীমিত আকারে তামার ব্যবহার শুরু হয়।

চ) বস্ত্রশিল্প: এ যুগে তাঁত বা বয়ন শিল্পের বিকাশ ঘটে। বয়নশিল্পে প্রথম শণ, পরে ভেড়া ও ছাগলের লােম, তুলা এবং শেষে রেশমগুটি কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ যুগে এশিয়াতে তুলা উৎপাদন শুরু হলে তাঁতশিল্পের অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়।

ছ) শ্রমবিভাজন: নব্য প্রস্তরযুগে শ্রমবিভাজন সংহত রূপ লাভ করে। এ সময় পুরুষেরা হাতিয়ার তৈরি, পশুপালন, শিকার, ঘরবাড়ি তৈরি ও কৃষিকাজ করত। নারীরা ফসল সংরক্ষণ, বস্ত্রবয়ন, মৃৎপাত্র তৈরি, সন্তান প্রতিপালন ও ঘরকন্যার কাজে ব্যস্ত থাকত।

জ) সামাজিক অবস্থা: নব্য প্রস্তরযুগে বিবাহ ও পরিবার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এ সময়ে সংঘবদ্ধভাবে বসবাস অনিবার্য হওয়ায় মানুষ ক্ল্যান, পরিবার ও ট্রাইব গঠন করে। পরিবার নবােপলীয় যুগের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। নবােপলীয় যুগে মানুষের মধ্যে সত্যিকার অর্থে-সামাজিক শ্রেণিভেদ বা স্তরভেদ দেখা দেয়। দলপতির আবির্ভাব, যুদ্ধে পরাজিতদের দাসে পরিণতকরণ, ধর্মগুরু ও অভিজাত শ্রেণি সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে সমাজে শােষক-শােষিত বা প্রভু-ভূত্যের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। ক্ষমতা, ধন-সম্পত্তি এবং মর্যাদাকে কেন্দ্র করেও সামাজিক স্তরভেদ প্রকট হয়ে ওঠে। নব্য প্রস্তরযুগে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে।

ঝ) ভাষা ও শিল্পকলার বিকাশ: নব্য প্রস্তরযুগে কথ্যভাষার ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে। মনের ভাব প্রকাশের জন্য কথা বা ভাষার ব্যবহার শুরু হয়। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, অঙ্কন, প্রভৃতি শাখায়ও বিকাশ লাভ করে।

ঞ) ধর্ম ও যাদুবিদ্যা: নবােপলীয় যুগে রােগ-শােক, মৃত্যু, মৃত্যু-পরবর্তী জীবন, বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়, কীটপতঙ্গ ও জীবজন্তুর হাত থেকে নিজেদের জীবন ও ফসল রক্ষা, শিকার, যুদ্ধজয়, শুভ-অশুভ ধারণা, আত্ম-প্রেতাত্মায় বিশ্বাস ইত্যাদি বিষয় থেকে যাদুবিদ্যা ও ধর্মবিশ্বাস প্রবল হয়ে ওঠে।

সারসংক্ষেপে বলা যায় মানব সভ্যতার সূচনা হয়েছিল প্রাচীন প্রস্তুর বা পুরােপলীয় যুগে। মধ্য ও নব্য প্রস্তুর যুগে সভ্যতার বিকাশ সাধিত হয়েছে। নব নব আবিষ্কার মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে নতুনত্ব এনেছে। গুহাবাসী মানুষ হয়েছে গৃহবাসী। শিকার ও সংগ্রহভিত্তিক অনিশ্চিত অর্থনীতি থেকে মানুষ খাদ্য উৎপাদনের নিরাপদ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেল খাদ্যের নিশ্চয়তা মানুষের সৃজনশীলতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সমাজে শ্রমবিভাজন, শ্রেণি বৈষম্য প্রভৃতি নতুন নতুন উপাদান যুক্ত হয়েছে।

তাম্র, ব্রোঞ্জ ও লৌহযুগের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য

প্রত্নতাত্ত্বিকযুগের শেষ পর্যায়গুলাে যথাক্রমে তাম্রযুগ, ব্রোঞ্জযুগ এবং লৌহযুগ। তাম্রযুগে হাতুড়ি ও অন্যান্য ধারালাে অস্ত্র তৈরিতে তামার ব্যবহার শুরু হয়। তাছাড়া তামার মুদ্রা ও তামার তৈজসপত্রও ব্যবহৃত হয়। এরপর তামা ও টিনের সংমিশ্রণে ব্রোঞ্জ নামক ধাতব পদার্থটি তৈরি হয়। ব্রোঞ্জযুগের বড় সাফল্য হলাে লেখা আবিষ্কার। লৌহযুগে কৃষি, শিল্প, যানবাহন, গৃহনির্মাণ, যন্ত্রপাতি তৈরি, যাতায়াত ব্যবস্থা তথা প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে লােহার ব্যাপক ব্যবহার আধুনিক সভ্যতার জন্ম দেয়।

তাম্রযুগ

খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দের শেষদিকে ইউরােপে এবং নিকট প্রাচ্যে তাম্র যুগের সূচনা ঘটে। তাম্রযুগে প্রবেশের মধ্য দিয়ে নগরসভ্যতার সূচনা হয়। তবে তাম্রযুগে পাথরের ব্যবহারও চলমান ছিল। তামার ব্যবহার ছিল সভ্যতার নতুন সংযােজন। এ অবস্থাকে তাম্রপলীয় যুগ নামে আখ্যায়িত করা হয়। মানুষের প্রথম ব্যবহৃত ধাতু হল তামা। ধারণা করা হয় যে, কৃষিযুগে মাটির হাঁড়ি-পাতিল পােড়াতে গিয়ে প্রথম তামা আবিষ্কৃত হয়। কারণ মালাকাইট (তামার আকর) পুড়লে তামা গলে আলাদা হয়ে বেরিয়ে আসে। প্রাচীন মিশর, সিরিয়া ও অ্যাসিরিয়ার অধিবাসীরা ব্যাপকভাবে তামার ব্যবহার জানত। বস্তুত সুমেরের নগরসভ্যতার গােড়াপত্তন হয়েছিল তামা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। তবে তামার দুপ্রাপ্যতা এবং এর কিছুকাল পর ব্রোঞ্জযুগের আগমনে তাম্রযুগ দীর্ঘায়িত হয়নি। পাথরের স্থলে তামার হাতিয়ার ও তৈজসপত্রের ব্যবহারের কারণে শ্রমের উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধি পায়। ফলে মানব সভ্যতায় প্রথম অর্থনৈতিক শ্রেণিবিভাগ সৃষ্টি হয়। তামা বিক্রি করে কিছু লােক প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শক্তিশালী রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রয়ােজনীয়তা অনুভূত হয় এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের বিকাশ ঘটে। প্রাচীন মিশরের পিরামিড যুগের সভ্যতা ও সিন্ধুসভ্যতা তাম্র ও ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতা।

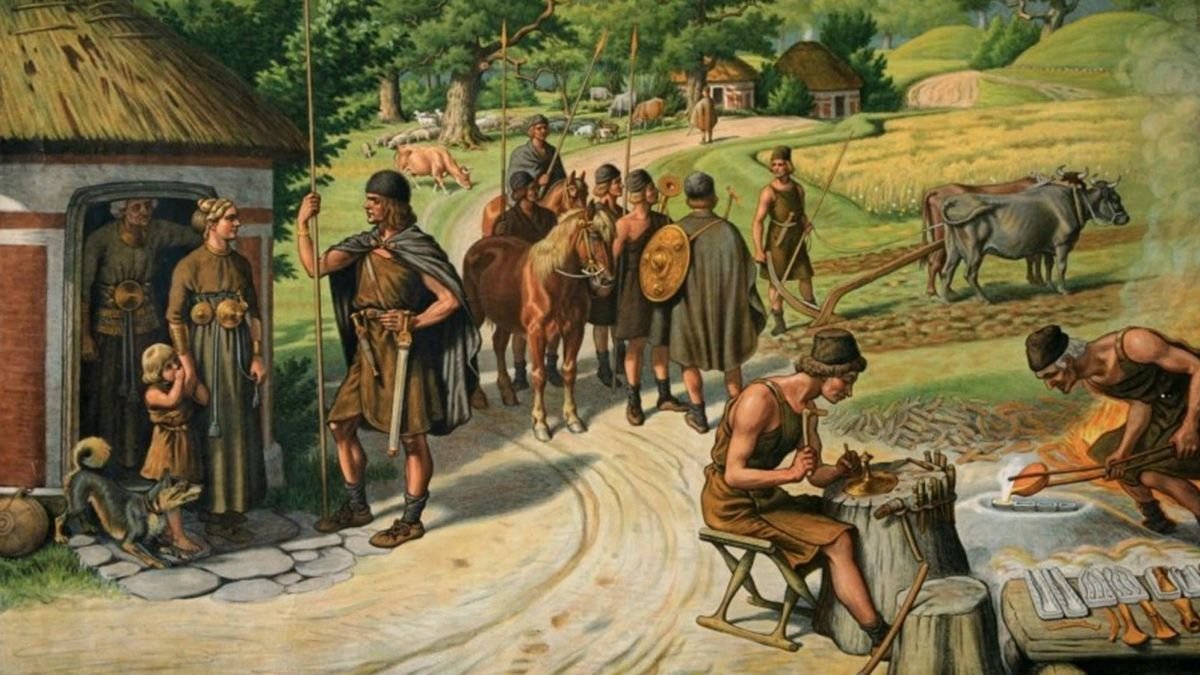

ব্রোঞ্জযুগ

মেসােপটেমিয়া, মিশর, ভারত এবং চৈনিক সভ্যতায় ব্রোঞ্জের আবিষ্কার হয়। ধীরে ধীরে ব্রিটেন, সুইডেন, ডেনমার্ক ও উত্তর জার্মানীতে এর বিস্তার ঘটে। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ পর্যন্ত ব্রোঞ্জযুগ স্থায়ী হয়। ব্রোঞ্জযুগে এসে নগরসভ্যতা আরাে বিকশিত হয়। নগরায়নের ফলে শ্রমবিভাগের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে। শ্রমবিভাগকে কেন্দ্র করে সমাজে পৃথক শ্রেণি বিভাজন ও স্তরবিন্যাস গড়ে ওঠে। ব্রোঞ্জযুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। দ্রব্য বিনিময়ের পরিবর্তে ব্রোঞ্জের তৈরি মুদ্রা অর্থনীতির বিকাশ ঘটে। এ যুগে লেখা আবিস্কৃত হয়। ফলে শিক্ষা ও জ্ঞানরাজ্যে নতুন যুগের আগমন ঘটে। ব্রোঞ্জ-নির্মিত বর্ম, শিরস্ত্রাণ, বর্শা, তলােয়ার ইত্যাদির ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়। সামন্ত রাজাগণ ব্রোঞ্জের অস্ত্রের সাহায্যে সজ্জিত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্যগুলাে আক্রমণ ও দখল করে নতুন নতুন উপনিবেশ স্থাপন করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষি উৎপাদনও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। শ্রেণীবিন্যাস বিস্তৃত হওয়ায় সমাজকাঠামােতে গুণগত পরিবর্তনের সূচনা হয়। বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশংকায় নগরের চারপাশ প্রাচীর স্থাপন করা হয়। জলসেচ ও বাঁধ নির্মাণের ওপর ভিত্তি করে মিশরে কেন্দ্রীয় সম্রাটের শাসন কার্যকর হয়। কার্ল উইটফোগাল (Karl Wittfogel) যাকে পানিভিত্তিক সভ্যতার (Hydrolic civilization) উদ্ভব বলে অভিহিত করেছেন। আর যে সমস্ত অঞ্চলে জলসেচ ও বাঁধ নির্মাণের প্রয়ােজন ছিল না, সেখানে গড়ে ওঠে ছােট ছােট নগররাষ্ট্র। তীব্র শ্রেণিবিন্যাস, দাসভিত্তিক শ্রম ব্যবস্থা, অতিরিক্ত কর আদায়ের প্রয়ােজনে কঠোর ও শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থার গােড়াপত্তন ঘটে। সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য এ সময় আইনের উৎপত্তি হয়।

লৌহযুগ

লােহার আবিষ্কার ও ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রোঞ্জযুগের একচেটিয়া অধিকার ও কর্তৃত্ব হ্রাস পেয়েছিল। ব্রোঞ্জ ছিল দুপ্রাপ্য ও মূল্যবান ধাতু। এর ব্যবহার মূলত অভিজাত শ্রেণির হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। সহজলভ্য ও দামে সস্তা হওয়ায় লােহার ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ মানুষও তাদের দৈনন্দিন নানা প্রয়ােজনে লৌহ নির্মিত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে শুরু করে। এভাবেই লৌহযুগ নামে নতুন এক সভ্যতার বিকাশ লাভ ঘটে। এশিয়া মাইনরে হিট্টাইটরা (Hittites) প্রথম লােহার আবিষ্কার ও এর ব্যবহার শুরু করে। খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে মধ্যপ্রাচ্যে লােহার ব্যবহার শুরু হয়। লােহার আবিষ্কার ও ব্যবহার সভ্যতার সামাজিক ভিত্তিকে অনেক মজবুত এবং এর পরিধিকে আরও প্রসারিত করে। লৌহযুগে বর্ণমালাভিত্তিক লিখন পদ্ধতির প্রচলন শুরু হয়। ব্যবসাবাণিজ্য ও মুদ্রা-অর্থনীতি ব্যাপকতা লাভ করে। জাহাজ চলাচল ব্যাপকভাবে শুরু হওয়ার ফলে যাতায়াতব্যবস্থা সহজ হয়। এর ফলে বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের মানুষের মধ্যে আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক লেনদেন ও ভাবের আদান-প্রদান বৃদ্ধি পায়। গৃহনির্মাণ, বিভিন্ন ধরনের গৃহসামগ্রী, আসবাবপত্র, রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কুঠার, লাঙলের ফলা, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে লােহার ব্যবহারের মাধ্যমে সভ্যতার দ্রুত উত্থান ঘটে। উৎপাদন ব্যবস্থায় যন্ত্রশক্তির প্রয়ােগ আরও সহজ হয়। ফলে শিল্পবিপ্লব ত্বরান্বিত হয়। মানুষের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস, কাল্পনিক ও অযৌক্তিক ধ্যান-ধারণার পরিবর্তে যৌক্তিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটে। লৌহযুগে শিল্প, বাণিজ্য, নগরায়ন প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পেশাভিত্তিক সামাজিক শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। এতে সামাজিক বৈষম্য ও শ্রেণিবিন্যাস আরও জটিল ও বিস্তৃত হয় এবং সমাজকাঠামােতে আমূল পরিবর্তন আসে। লৌহযুগে গ্রিসে এক উন্নত গণতান্ত্রিক নগরসভ্যতার বিকাশ ঘটে।

সারসংক্ষেপে বলা যায় মানব সভ্যতা বিকাশের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর হচ্ছে তাম্রযুগ, ব্রোঞ্জ যুগ ও লৌহ যুগ। এর মাধ্যমে মানুষ পাথরের যুগ থেকে ধাতুর যুগে প্রবেশ করে। নগর সভ্যতার মাধ্যমে তারা আধুনিক সভ্যতার গােড়াপত্তন ঘটায়। বিনিময় ব্যবস্থার পরিবর্তে মুদ্রা অর্থনীতি চালু হয়। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা বিকশিত হওয়ার পাশাপাশি শিল্পভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়।

আরও পড়ুন,

১। সাতবাহন রাজবংশঃ ইতিহাস ও তার রাজনৈতিক মূল্যায়ন

২। হিন্দু মন্দির ধ্বংস ও ভারতে মুসলিম প্রশাসনঃ একটি ঐতিহাসিক পুনর্মূল্যায়ন

৩। মুহাম্মদ বিন তুঘলক কি পাগল ছিলেনঃ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

৪। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক ও তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাঃ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

৫। মৌর্য সাম্রাজ্যের উদ্ভব ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যঃ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা