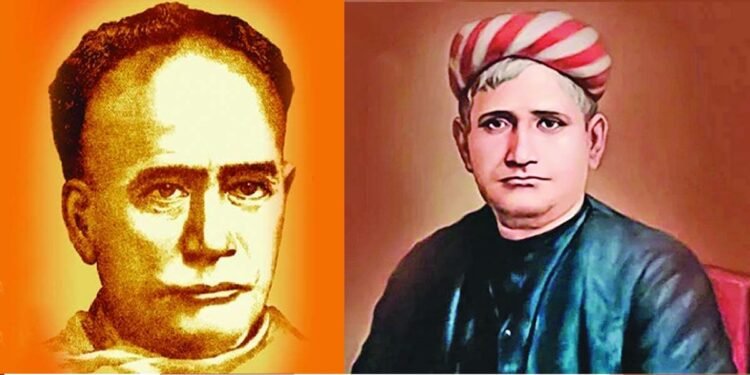

একজন বিদ্যার সাগর, আর একজন সাহিত্যের সম্রাট। উভয়েই উনিশ শতকের বিখ্যাত মনীষী ও লেখক এবং পরস্পরের সমকালীন। উনিশ শতকের জাগরণের সবচেয়ে বড়ো ব্যর্থতা দু’জন মনীষীর পরস্পর বিরোধিতা – বিদ্যাসাগর (ঈশ্বরচন্দ্র) এবং বঙ্কিমচন্দ্র। তারা যদি একযোগে কাজ করতেন, তাহলে উনিশ শতকের জাগরণের সফলতা আরও বেশি হত। এজন্য বিদ্যাসাগর ততটা দায়ী নন, যতটা বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের শক্তিশালী লেখনীর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের নিরলস প্রয়াস যুক্ত হলে দেশের চেহারাই বদলে যেত। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যর্থতা বিদ্যাসাগরের মানবকল্যাণমূলক কর্মধারাকে তুচ্ছ- তাচ্ছিল্য করেছেন; আর বিদ্যাসাগরের ব্যর্থতা বঙ্কিমচন্দ্রকে স্বমতে আনতে পারেননি। স্বমতে আনতে গেলে যেভাবে সময় দিতে হয়, সেরকম ঘোরাঘুরি করা বিদ্যাসাগরের স্বভাবের মধ্যে ছিল না। বিদ্যাসাগর ছিলেন খোলা মনের মানুষ। আর বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন চাপা স্বভারের। সবসময় হাকিমি জোব্বা গায়ে চাপিয়ে রাখতেন। চলনে-বলনে তিনি যে একজন বিশিষ্ট্য এই উচ্চকিত আবহ চারপাশে তৈরি করে রাখতেন। বিদ্যাসাগরের এই জাতীয় অহংকার ছিল না। সেসময় বাংলাদেশে তাঁর সমকক্ষ দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না- এতবড়ো সম্মানের অধিকারী হয়েও তিনি সকলের সঙ্গে মিশে যেতে পারতেন, সকলের একান্ত আপনজন হয়ে যেতে পারতেন। মুদি দোকানে বসে তামাক খেতে খেতে সকলের সঙ্গে গল্প করে আনন্দ পেতেন। এই স্বভাবের জন্য রাজা যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর লজ্জিত বোধ করতেন। ওইভাবে সেখানে বসে তাঁর মতো ব্যক্তির কথা বলা পছন্দ করতেন না, নিষেধ করতেন। বিদ্যাসাগর সোজাসুজি জানিয়ে দিয়েছিলেন, রাজা বা ধনী লোকের সঙ্গ বরং ত্যাগ করবেন, ওইসব লোকের সঙ্গ ত্যাগ করবেন না। কারণ ওই গরিব সমাজ থেকেই তিনি উঠে এসেছেন। বিদ্যাসাগর রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে স্বধর্মে থেকেও মানবতাবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন। আর বঙ্কিমচন্দ্ৰ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট হয়েও ছিলেন হিন্দু ঐতিহ্যবাদী জাতীয়তাবাদীর জনক। উনিশ শতকের গাড়িকে একজন চাইছেন সামনের দিকে এগিয়ে দিতে, আর একজন চাইছেন পেছন দিকে ঠেলে দিতে। বিদ্যাসাগরের যাবতীয় কাজের বিরোধিতা করাই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের কাজ। সেসময় সামাজিক সংস্কারের যে কাজ বিদ্যাসাগর শুরু করেছিলেন এবং শিক্ষার যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তা সমর্থন করেননি, বরং স্বধর্মে দৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত থেকে সংস্কারের কথা বলেছেন – যা সামগ্রিকভাবে বাঙালিজাতি তথা হিন্দু-মুসলমানের পক্ষে কল্যাণকর হয়নি।

গুরন্দাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জীবনস্মৃতিতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে লিখেছেন, ’বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম প্রথম শ্রদ্ধার ভাব ছিল না। তিনি বলিতেন, He is only primer maker – তিনি খানকতক শিশুদের পাঠ্যপুস্তক লিখেছেন, বই তো নয়৷’

একটা প্রশ্ন, বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের শেষদিকে কি বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন? তৎকালীন নানা সাক্ষ্য, স্মৃতিকথা, ছবি, ছড়া, কার্টুন, প্রহসন থেকে জানা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিদ্বেষী ছিলেন। তবে এটাও ঠিক এ সবই অপ্রত্যক্ষ সাক্ষ্য। আর এ সব অপ্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের গুরুত্ব কেউ স্বীকার করতে পারেন, কেউ আবার স্বীকার নাও করতে পারেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের লেখা কিংবা তাঁর স্ব-সম্পাদিত পত্রিকায় যদি বিদ্যাসাগর সম্পর্কে সরাসরি লেখা হয়, সেটাকে কি অস্বীকার করা যাবে?

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যিক জীবনের শুরুতেই – ১৮৭১ থেকে ’Calcutta Review’ পত্রিকায় Bengali Literature ’ প্রবন্ধে সর্বপ্রথম বিদ্যাসাগরের প্রতিভা অস্বীকার করেন, এমনকি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের চেয়েও বিদ্যাসাগরের স্থান নিচুতে বলে মত প্রকাশ করেন ’He has a great literary reputation, so had Iswar Chandra Gupta; but both reputations are undeserved, and that of Vidyasagar scarcely less so than that of Gupta. If successful translations from other languages consititute any claim to a high place as an author, we admit them in Vidyasagar’s case; and if the compila- · tion of very good primers for infants can in any way strengthen his claim, his claim is strong. But we deny that either translating or primer-making evinces a high order of genius; and beyond translating and primer-making Vidyasagar has done nothing.’

বঙ্কিমচন্দ্র যখন বিদ্যাসাগর সম্পর্কে এই কথাগুলি লিখছেন, সে সময় বিদ্যাসাগরের প্রায় ২০ খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে গেছে – বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭), বাংলার ইতিহাস (দ্বিতীয় ভাগ, ১৮৪৮), জীবনচরিত (১৮৪১), বোধদয় (চতুর্থ ভাগ, ১৮৫১), সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা (১৮৫১), ঋজুপাঠ, (১৮৫১), সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৩), ব্যাকরণ কৌমুদী (১৮৫৩), শকুন্তলা (১৮৫৪), বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫), বর্ণপরিচয় (১৮৫৫), বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (দ্বিতীয় পুস্তক, ১৮৫৫), কথামালা (১৮৫৬), চরিতাবলী (১৮৫৬), মহাভারত (১৮৬০), সীতার বনবাস (১৮৬০), আখ্যানমঞ্জরী (১৮৬৩), শব্দমঞ্জরী (১৮৬৪), ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬১)।

১৮৭১ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের ’Calcutta Review’ পত্রিকায় ‘Bengali Literature’ ছাপা হয় এবং এই বছরই বিদ্যাসাগরের ‘বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার’ (১৮৭১) গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। আর সে-যুগে বিদ্যাসাগরের বই হাজার হাজার কপি বিক্রি হত। সে-যুগে বইয়ের বাজারে বিদ্যাসাগর ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক ‘বর্ণপরিচয়’ প্রথমভাগ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৫ সালের এপ্রিল মাসে, আর দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ সালের জুন মাসে। বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় প্রথম ভাগের সংস্করণ ১৫২টি, মোট মুদ্রণ সংখ্যা ৩৩৬০০০০। দ্বিতীয়ভাগের ১৪০টি, মোট মুদ্রণ সংখ্যা ১৫৯০০০০। প্রতিটি সংস্করণ তিনি পরিমার্জন করেছিলেন। ‘বর্ণপরিচয়’ তুল্য বই তাঁর সময়েতো ছিলই না এবং এখনও নেই।

‘জল পড়ে পাতা নড়ে’ আদিকবির প্রথম কবিতার মতো রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালকে নাড়া দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজের বাল্যকালের কথা লিখতে গিয়ে বিদ্যাসাগরের ‘বর্ণপরিচয়’ তাঁর মনের ওপর কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল- ’সেদিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না – তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার ঝংকারটা ফুরায় না, মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।’

সেই কালের উদীয়মান লেখক বঙ্কিমচন্দ্র, যিনি খ্যাতি ও প্রতিপত্তির আকুলতা নিয়ে সাহিত্য জগতে ধীরে ধীরে প্রবেশ করছেন; সবে ৪ টি উপন্যাস – Rajmohan’s Wife (1864) দুর্গেশনন্দনী (১৮৬৫), কপালকুন্ডলা (১৮৬৬), মৃণালিণী (১৮৬৯) প্রকাশিত হয়েছিল। সেই বঙ্কিমচন্দ্র বইয়ের বাজারে বিদ্যাসাগরের অসামান্য পসার দেখে কি কিছুটা ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন!

বঙ্কিমচন্দ্রের উত্থানের অনেক আগেই বিদ্যাসাগরের রচনার সিংহভাগ প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। বিদ্যাসাগরের শেষদিন পর্যন্ত সমাজ সংস্কারমূলক, মৌলিক রচনা, সম্পাদিত রচনা, বেনামি রচনা মিলিয়ে ১৩ খানি বই – বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার (দ্বিতীয় পুস্তক, ১৮৭৩), বামনাখ্যানম (১৮৭৩), অতি অল্প হইল (১৮৭৩), আবার অতি অল্প হইল (১৮৭৩), হর্ষচরিতম (১৮৭৩), ব্রজবিলাস (১৮৮৪), রত্নপরীক্ষা (১৮৮৬), নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস (১৮৮৮), পদ্য সংগ্রহ (১৮৮৮), সংস্কৃত রচনা (১৮৮৯), শ্লোকমঞ্জরী (১৮৯০), প্রভাবতী সম্ভাষণ (১৮৯২), ভূগোল স্বগোল বর্ণনম (১৮৯২) প্রকাশিত হয়ে গেছে।

বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর তাঁর যে সকল রচনার জন্য অমর হয়ে রয়েছেন এবং যে অগাধ জ্ঞান ও বৈদগ্ধের জন্য তিনি ঈশ্বরচন্দ্র নন – শুধু ’বিদ্যাসাগর’ বলেই ১৮৭১ সালের অনেক আগেই সুবিখ্যাত, চারিত্র্য-মহাত্ম্যে যিনি সেই কালেই প্রবাদপুরুষ- সেই বিদ্যাসাগরকে বঙ্কিমচন্দ্র ‘প্রাইমার মেকার’ বলে অত্যন্ত অবজ্ঞা প্রদর্শন করলেন; এবং জানালেন বিদ্যাসাগরকে কোনোভাবেই উচ্চ প্রতিভার অধিকারী বলা যায় না; বরং চড়া গলায় ঘোষণ করলেন- “ট্রানস্লেশন ছাড়া তো বিদ্যাসাগর তার জীবনে আর কিছুই করেননি।”

‘Bengali Literature’ প্রবন্ধের আর এক জায়গায় তিনি বিদ্যাসাগর থেকে ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক বলেছেন – ‘One of the best masters of a pure and vigoruous Bengali style – neither characterized by the somewhat pedantic purity of Vidyasagar, nor rough and homely like Tekchand and Hutom — one of the best masters; we say, of Bengali style is Babu Bhudeb Mukherji’.

১৮৭১ সালে বঙ্কিমচন্দ্র যখন একথা লেখেন, তখনও কিন্তু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রধান প্রবন্ধ গ্রন্থগুলি – পারিবারিক প্রবন্ধ (১৮৮২), সামাজিক প্রবন্ধ (১৮৯২), আচার প্রবন্ধ (১৮৯৫) প্রকাশিত হয়নি। তখন সবেমাত্র তাঁর – শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৬), ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৮৫৭), প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (১৮৫৮), পুরাবৃত্তসার (১৮৫৮), ইংল্যান্ডের ইতিহাস (১৮৬২), ক্ষেত্রতত্ত্ব (১৮৬২), রোমের ইতিহাস (১৮৬৩) প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থগুলির কোনোটিই ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য-প্রতিভার উৎকৃষ্ট নিদর্শন নয় এবং এই গ্রন্থগুলির অধিকাংশই তাঁর মৌলিক সৃষ্টিও নয়। একমাত্র উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ – এটিও কন্টারের ‘Romance of History’ গ্রন্থ অবলম্বনে লেখা। যেমন, বিদ্যাসাগরের ‘ভ্রান্তিবিলাস’ শেক্সপিয়রের ‘Comedy of Errors’ গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। ১৮৭১ সালের আগে প্রকাশিত ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অনেক আলোচনাই ‘নানা ইংরেজি পুস্তক হইতে সংকলিত।

আর বঙ্কিমচন্দ্র এই সময় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রতিভার প্রশংসা করলেন, তাঁকে আদর্শ গদ্যলেখক রূপে অভিহিত করলেন; অপরদিকে বিদ্যাসাগরকে সংস্কৃতানুসারী বলে তীব্র সমালোচনা করলেন।

১৮৫৩ সালে বিদ্যাসাগর ‘সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব’ গ্রন্থে ভবভূতির আলোচনা করেছিলেন। তিনি ভবভূতি সম্পর্কে বলেছিলেন – ‘ভবভূতি একজন অতি প্রধান কবি ছিলেন। কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে, কালিদাস, মাথ, ভারবি, শ্রীহর্ষ ও বাণভট্টের পর তদীয় নামনির্দেশ, বোধহয় অসঙ্গত নহে৷ ভবভূতির রচনা হৃদয়গ্রাহিণী ও অতি চমৎকারিণী। সংস্কৃত ভাষায় যত নাটক আছে, ভবভূতি প্রণীত নাটকত্রয়ের (বীরচরিত, উত্তরচরিত, মালতীমাধব) রচনা সে সকল অপেক্ষা সমধিক প্রগাঢ়। ইনি অন্য অন্য কবিগণের ন্যায় মধুর ও কোমল রচনাতে বিলক্ষণ প্রবীণ ছিলেন; অধিকন্তু, ইহার নাটকে মধ্যে মধ্যে অর্থের যেরূপ গাম্ভীর্য দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য অন্য কবির নাটকে প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। ভবভূতির বিশেষ প্রশংসা এই যে, অন্য অন্য কবিরা অনাবশ্যক ও অনুচিত স্থলেও আদিরস অবতীর্ণ করিয়াছেন; ইনি সে বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান; অনাবশ্যক স্থলে কোনও ক্রমেই স্বীয় রচনাকে আদিরসে দূষিত করেন নাই, আবশ্যক স্থলেও অত্যন্ত সাবধান হইয়াছেন।

বিদ্যাসাগরের ভবভূতি চর্চার ২০ বছর পরে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নিজের সম্পাদিত ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার প্রথম বর্ষের, দ্বিতীয় সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৯/মে ১৮৭২) উত্তরচরিত’ প্রবন্ধে লিখলেন – “ভবভূতিপ্রসিদ্ধ কবি এবং তাঁহার প্রণীত উত্তরচরিত উৎকৃষ্ট নাটক, ইহা অনেকেই শ্ৰুত আছেন, কিন্তু অল্প লোকেই তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করেন। শকুন্তলার কথা দূরে থাকুক, অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট নাটক রত্নাবলীর প্রতি এতদ্দেশীয় লোকের যেরূপ অনুরাগ, উত্তরচরিতের প্রতি তাদৃশ নহে। অন্যের কথা দূরে থাকুক, পন্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, ভবভূতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে, কালিদাস, মাথ, ভারবি, শ্রীহর্ষ ও বাণভট্টের পর তদীয় নামনির্দেশ বোধহয় অসঙ্গত বোধ হয় না। আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অদ্বিতীয় পন্ডিত এবং লোকহিতৈষী বলিয়া মান্য করি, কিন্তু তাদৃশ কাব্যরসজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করি না, যাহা হউক; তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির লেখনী হইতে এইরূপ সমালোচনার নিঃসরণ, অস্মদ্দেশে সাধারণত কাব্যসজ্ঞতার অভাবের চিহ্নস্বরূপ। বিদ্যাসাগরও যদি উত্তরচরিতের মর্যাদা বুঝিতে সমর্থ হইলেন না, তবে যদুবাবু, মধুবাবু তাহার কী বুঝিবেন?

বাস্তবিক, যত কবি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ভবভূতি তাহার মধ্যে একজন প্রধান বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল কবিদিগের নাম করিয়াছেন, তন্মধ্যে শকুন্তলার প্রণেতা ভিন্ন আর কেহই ভবভূতির সমকক্ষ হইতে পারেন না। সাগরাপেক্ষা, ঝিল বিল হ্রদের যেরূপ প্রাধান্য, ভবভূতির অপেক্ষা শ্রীহর্ষ এবং বাণভট্টের সেই রূপ প্রাধান্য। পৃথিবীর নাটক প্রণেতৃগণ মধ্যে যে শ্রেণীতে শেক্সপিয়র, এক্সিলস, সফোক্লস, কালদেরন এবং কালিদাস, ভবভূতি সেই শ্রেণীভূক্ত না হউন, তাঁহাদের নিকটবর্তী বটে।’

বঙ্কিমচন্দ্রের ‘উত্তরচরিত’ প্রবন্ধ ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার পাঁচটি (জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন) সংখ্যায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। শুধু প্রথম দুটি অনুচ্ছেদেই নয়, ধারাবাহিক প্রবন্ধের মাঝেমাঝেই সুযোগ সৃষ্টি করেই বিদ্যাসাগরকে আক্রমণ। ভবভূতির অক্ষমতার সঙ্গে বিদ্যাসাগর প্রণীত ‘সীতার বনবাস’ পুস্তকের সাদৃশ্য আবিষ্কার করলেন। তাঁর মতে ভবভূতির রামচন্দ্র গৌরবে বাল্মীকির রামায়ণের তুল্য নয়, বরং উত্তরচরিতের রাম ‘সীতার বনবাস’ গ্রন্থে বিচিত্র কাপুরুষ রামচন্দ্রের চরিত্রের অনুরূপ- ’রামায়ণের রাম ক্ষত্রীয়, মহোজ্জ্বলকুলসম্ভূত, মহাতেজস্বী। তিনি পৌরাপবাদ শ্রবণে হৃদ্ধিদ্ধ সিংহের ন্যায় রোষে দুঃখে গর্জন করিয়া উঠিলেন। ভবভূতির রামচন্দ্র তৎপরিবর্তে স্ত্রীলোকের মতো পা ছাড়াইয়া কাঁদিতে বসিলেন। … ইহার অনেকগুলি কথা সকরুণ

বটে, কিন্তুইহা আর্যবীর্য প্রতিম মহারাজা রামচন্দ্রের মুখ হইতে নির্গত না হইয়া, আধুনিক কোনো বাঙ্গালী বাবুর মুখ হইতে নির্গত হইলে উপযুক্ত হইত। কিন্তু ইহাতেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মন উঠে নাই । তিনি সীতার বনবাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছদে আরও কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, তাহা পাঠ কালে রামের কান্না পড়িয়া আমাদিগের মনে হইয়াছিল যে, বাঙালীর মেয়েরা স্বামী বা পুত্রকে বিদেশে চাকরি করিতে পাঠাইয়া এইরূপ করিয়া কাঁদে বটে।’

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রথম সাহিত্য সমালোচনার সূচনায় বিদ্যাসাগরকে অযথা আক্রমণ করেছেন। বস্তুতপক্ষে, বিদ্যাসাগরের আলোচনা পাঠ করে কোনো পাঠকই স্বীকার করবেন না যে – বিদ্যাসাগর উত্তরচরিতের মর্যাদা বুঝতে সমর্থ হননি। বিদ্যাসাগর ভবভূতিকে শ্রীহর্ষ ও বাণভট্টের পরস্থান দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তা মানেন না বলেই বিদ্যাসাগরকে অরসিক বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরচরিতের সূচনা পড়ে মনে হয় – বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর লেখায় সম্ভবত একথাই বিচার করতে চাইবেন, ভবভূতির স্থান কালিদাস, মাথ, ভারবি, শ্রীহর্ষ ও বাণভট্টের উপরে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্ৰ তাঁর লেখাটিতে দ্বিতীয়বার কালিদাস, মাথ, ভারবি, শ্রীহর্ষ ও বাণভট্টের নামোল্লেখ করেননি।

আসলে তিনি প্রথমে মনে করেছিলেন, তিনি ভবভূতির কবিত্বের এমন প্রশংসা করবেন যার কাছে বিদ্যাসাগরের সমালোচনা হার মানবে। কিন্তু উত্তরচরিত গ্রন্থখানির (উত্তরচরিত: বাংলা অনুবাদ, শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম.এ, বি.এল. কর্তৃক প্রণীত। কলিকাতা, প্রাকৃত যন্ত্র) ভিতরে প্রবেশ করে বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে তাঁর পূর্ব সংকল্প রক্ষা করা সম্ভব হয়নি । বস্তুতপক্ষে, এই সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ভবভূতিকে উচ্চাসনে বসাননি। সেদিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্ৰ শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের মতামতকেই সম্পূর্ণ অনুসরণ করেছেন – এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, ‘সৌন্দর্যসৃষ্টি কবির সর্বপ্রধান গুণ – সেই অভিনব; স্বভাবানুকারী, স্বভাবাতিরিক্ত সৌন্দর্যসৃষ্টি গুণে; ভারতবর্ষীয় কবিদিগের মধ্যে বাল্মীকি এবং মহাভারতকার প্রধান। এক এক কাব্যে ঈদৃশ সৃষ্টি বৈচিত্র্য প্রায় জগতে দুর্লভ।’

অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশ্ন, ‘এ সম্বন্ধে ভবভূতির স্থান কোথায়?’ উত্তরে সমালোচক বলেছেন, “তাহা তাঁহার তিনখানি নাটক পর্যালোচিত না করিলে অবধারিত করা যায় না৷ তাহা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। কেবল উত্তরচরিত দেখিয়া তাঁহাকে অতি উচ্চাসন দেওয়া যায় না। উত্তরচরিতে ভবভূতি অনেকদূর পর্যন্ত বাল্মীকির অনুবর্তী হইতে বাধ্য হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সৃষ্টিমধ্যে নবীনত্বের অভাব এবং সৃষ্টিচাতুর্যের প্রচার করিবার পথও পান নাই। চরিত্র সৃজন সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, রাম ও সীতা ভিন্ন কোনো নায়ক-নায়িকার প্রাধান্য নাই৷ সীতা, রামায়ণের সীতার প্রতিকৃতি মাত্র। রামের চরিত্র, রামায়ণের রামের চরিত্রের উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতিও নহে-ভবভূতির হস্তে সে মহাচ্চিত্র যে বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহা পূর্বেই প্রতিপন্ন করা গিয়াছে।

অর্থাৎ যে সৃষ্টিক্ষমতা বঙ্কিমচন্দ্রের মতে কবির প্রধান গুণ সেই সৃষ্টিক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ ভবভূতি উত্তরচরিতে পাননি। তাই কবি হিসাবে ভবভূতিকে বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চ আসন দিতে পারেননি। এরপরেও কি বঙ্কিমচন্দ্র বলবেন, ‘পৃথিবীর নাটক প্রণেতৃগণ মধ্যে যে শ্রেণীতে শেক্সপিয়র, এস্কিলস, সফোেক্লস, কালদেরন এবং কালিদাস, ভবভূতি সেই শ্রেণীভুক্ত না হউন, তাঁহাদের নিকটবর্তী বটে, কিংবা বিদ্যাসাগরও যদি উত্তরচরিতের মর্যাদা বুঝিতে সমর্থ হইলেন না, তবে যদুবাবু, মধুবাবু তাহার কী বুঝিবেন?

আসলে, বঙ্কিমচন্দ্র পরে বুঝেছিলেন, বিদ্যাসাগরের বিরূপতা করতে গিয়ে তিনি নিজেই বিপাকে পড়েছেন। ’বিবিধ প্রবন্ধ’ গ্রন্থে ‘উত্তরচরিত’ লেখাটি সংকলন কালে বঙ্কিমচন্দ্র লেখার · সূচনা অংশটি বাদ দিয়ে ‘তাঁর নিজের’ এবং ‘নিজের লেখা’ দুয়েরই মান রক্ষা করেন। অকারণে বিদ্যাসাগরের বিরূপতা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র নিজের লেখাটিকেই শেষ করতে বসেছিলেন – এ কম দুর্ভাগ্যের কথা নয় !

বঙ্কিমচন্দ্র যখন সম্পাদক ছিলেন তখন ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় অন্য লেখকদের লেখা তিনি নিজের হাতে সংশোধন করে তবে ছাপতে দিতেন। ১২৯৭ সনে (১৯০০ সাল) বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ বয়সে ‘সাহিত্য’ মাসিকপত্রের সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের কথোপকথন হচ্ছিল। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখছেন- ‘কথায় কথায় ভাষার কথা উঠিল। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, তোমরা কি ভয়ে লেখকদের লেখা কাটো না? আমি ত বঙ্গদর্শনের অনেক প্রবন্ধ নিজে আবার লিখিয়া দিয়াছি বলিলেও চলে। …এই জন্যই বঙ্গদর্শনের আমলে আমাকে বড় খাটিতে হইত। আমি খুব ভাল করিয়া রিভাইজ না করিয়া কাহারও কপি প্রেসে দিতাম না।

১২৮০ সনের (১৮৭৩ সাল) ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের, প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ ) ‘তুলনায় সমালোচনা’ নামে একটি লেখা ছাপা হয়। এই লেখায় বিদ্যাসাগরকে নতুন পরিক ল্পনায় নতুন করে আক্রমণ করা হয়। শুধু বঙ্কিমচন্দ্র নিজে নয়, বঙ্গদর্শন পত্রিকায় অক্ষয়চন্দ্ৰ সরকারকে দিয়ে ‘তুলনায় সমালোচনা’য় বিদ্যাসাগর সম্পর্কে লেখালেন – ‘বিদ্যাসাগর মহাশয় টাকশাল ও তাঁহার গ্রন্থগুলি দু’আনি, সিকি, আধুলি ও টাকা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সাগরী টাকশালেরূপা ব্যতীত সোনার সম্পর্ক নাই, টঙ্কযন্ত্রাধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর অন্য স্থানেরূপা ক্রয় করিয়া নিজে খাদ মিশাইয়া ব্যবসা করিতেছেন। খন্ড রূপা যেমন একটু পরিষ্কার করিয়া চারিদিকে গোলাকার করিয়া কিরণ দিয়া, উপরে QUEEN VICTORIA ছাঁপিয়া দিলেই মুদ্রা হয়, সেইরূপ অন্যের রূপা একটু বাঙ্গালা রসান চড়াইয়া, চতুষ্কোণ করিয়া চারিদিকে ছাঁটিয়া উপরে ‘শ্রীঈশ্বরচন্দ্র ’বিদ্যাসাগর প্রণীত’ ছাপিয়া দিলেই সাগরিক গ্রন্থ হয়। বর্ণপরিচয় দু’আনি, ক্ষুদ্র বালকের জন্য প্রয়োজনীয়, শীঘ্র নষ্ট হয় বা হারাইয়া যায়। এইরূপ তাঁহার কোনো গ্রন্থ সিকি, কোনো গ্রন্থ আধুলি ও কোনো গ্রন্থ টাকা। তিনি প্রথমে এক খোট্টা মহাজনের নিকট রূপা লইয়া মুদ্রাযন্ত্ৰ বসান, সেই খোট্টার রূপায় টাকা প্রস্তুত করান; সে টাকার নাম ‘বেতাল পঁচিশ’; সেবার চেম্বরস্ বলে একজন বিলাতী মহাজনের নিকট রূপা লইয়া ‘জীবনচরিত’ নাম দিয়া একটু কম খাদ মিশাইয়া ক’হাজার আধুলি প্রস্তুত করাইয়া অনেক লাভ করিলেন। একজন বৃদ্ধ পশ্চিমে পন্ডিত অধিক পরিমাণে বেশ খাঁটি রূপা রাখিয়া যান, তাহাই লইয়া আসিয়া আপনার নিজের খাদ কতকগুলা দিয়া তাহাই ‘সীতার বনবাস” নামে টাকা করিয়া বিক্রয় করিলেন। এখনও ব্যবসা ছাড়েন নাই, আজি চারি বৎসর হইল সেক্ষপিয়রের ‘ধোঁকার মজা’ বলে খানিক রূপা ছিল তাহাতেই আপনার সেই মোহর দিয়া ‘ভ্রান্তিবিলাস’ টাকা নাম দিয়া বিক্রয় করিলেন। এইরূপে উপদেষ্টা প্রতিপন্ন করিলেন যে বিদ্যাসাগর টঙ্কযন্ত্র মাত্র।’

বঙ্কিমচন্দ্র নিজের জবানিতেই বলেছেন, ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা সব নিজে পড়েন ও সংশোধন করেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার নিজেই বলেছেন- “বিদ্যাসাগরকে নিয়ে এই রকম তুলনা তাঁর নিজের মাথা থেকে আসেনি, এসেছে একজন জ্ঞানী সমালোচকের মাথা থেকে । বলাবাহুল্য, ‘জ্ঞানী সমালোচক’ যে বঙ্কিমচন্দ্র সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

১২৮০ সনের (১৮৭৩ সাল) আষাঢ় সংখ্যার বঙ্গদর্শন পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র বহুবিবাহ’ লেখাটি লেখেন। আসলে বিদ্যাসাগরের ‘বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার – দ্বিতীয় পুস্তকের সমালোচনা। বঙ্কিমচন্দ্র এই লেখায় ভাষার দিক থেকে রুচিবোধের সংযমটুকুও রক্ষা করেননি – “এতদিনের পর যদি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোনো বিষয়ে ভ্ৰান্তি দেখি, তবে কথা কহিতে পারি না। চিরকাল কেহ অভ্রান্ত নহে, কি কোন কোন বিষয় ভ্রান্তির একট আধিক্য হইয়াছে, বিবেচনা করিতে হয়। এমত হইতে পারে যে, এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর মধ্যে যে কয়েকজন পন্ডিত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিদ্যাসাগর মহাশয়ই ধর্মশাস্ত্রে বিশারদ। কিন্তু সে কথা পরের মুখেই ভাল শুনায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ততক্ষণ বিলম্ব করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, শ্রীযুক্ত রাজকুমার ন্যায়রম, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন, শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী ও শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর কবিরাজ কবিরত্ন তাঁহার প্রতিবাদী। বিদ্যাসাগর মহাশয় একে একে পাঁচজনকেই বলিয়াছেন যে তাঁহারা ধর্মশাস্ত্রের অনুশীলন করেন নাই। গ্রন্থমধ্যে এই কথা স্থানে স্থানে, নানাবিধ অলঙ্কারবিশিষ্ট হইয়া পুনরুক্ত হইয়াছে। প্রতিবাদী পন্ডিতেরা এ কথার এই অর্থ করিবেন যে, বিদ্যাসাগর বলিয়াছেন, তোমরা কেহ কিছু জান না, ধর্মশাস্ত্রে যাহা কিছু জানি তা আমিই। আমরা ইহাতে দুঃখিত হইলাম। কেননা আমাদিগের নিতান্ত বাসনা ছিল যে, আমরা ঐ পন্ডিতদিগকে বলিব যে, মহাশয়েরা কোন্ সাহসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? তিনি ধর্মশাস্ত্রে অভ্রান্ত, আপনারা কিছু জানেন না। আমাদিগের আক্ষেপ এই যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদিগকে সে কথা বলিতে অবকাশ দিলেন না, আপনি সকল কথা বলিয়া রাখিয়াছেন।

ইহা অপেক্ষা আর একটি গুরুতর দোষের উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। প্রাচীন বাঙ্গালীদিগের নিয়ম ছিল এবং এখনও শ্রেণী বিশেষের লোক ভিন্ন সকল বাঙ্গালীদিগের নিয়ম আছে যে, কোনো বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, বিচারকেরা পরস্পর পূর্বপুরুষের উল্লেখ করিয়া গালি না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেন না বা পারেন না। রাম যদি বলিল যে, এটা ঘট, শ্যাম যদি বলিল, না এটা পট, তবে রাম বলিবে, শ্যালা তুই কী জানিস – অমনি শ্যাম তদনুরূপ মধুবৃষ্টি করিবে। বাঙ্গালী লেখক ও বাঙ্গালী অধ্যাপকেরা এক্ষণেও সেই রীতির অনুবর্তী। অধ্যাপকেরা বিদায়ের আশায় সভাস্থ হইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন। দুই চারি কথার পর পরস্পরকে ‘পাষন্ড’, ‘ব্যালীক’,‘নরাধম’ বলিয়া সম্বোধন করেন। বাঙ্গালীর নিম্নশ্রেণীর লেখকরাও পরস্পরের মতভেদ দেখিলে আমনি ভিন্ন মতাবলম্বীকে ‘মূখ’, ‘ধৃষ্ট’, ‘অসৎ’, ‘মিথ্যাবাদী’ এবং অন্যান্য উন্মার্য এবং অনুচ্চার্য কথায় অভিহিত করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদিগের শিক্ষা ও সংসর্গ বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগের নিকট অন্য ভাষার প্রত্যাশা করা যায় না; ইতরে ইতরের ব্যবহার্য ভাষাই ব্যবহার করিবে। কিন্তুবিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট আমরা বিচারকালে ভদ্রের ব্যবহার্য ভাষারই প্রত্যাশা করি। ইতিপূর্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় কখনও দূষণীয়া ভাষা ব্যবহার করেন নাই – এ সম্বন্ধে তাঁহার রচনা পূর্বাবধি কলঙ্কশূন্যা। কিন্তু এই পুস্তকে দেখিলাম যে তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন। সভারূঢ় বিচারমত্ত তৈলোজ্জ্বল ললাট বিশিষ্ট নৈয়ায়িকদিগের ন্যায় তিনি প্রতিবাদীগণকে গালি দিয়াছেন। কিন্তু যদি এইরূপ ভাষায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রীতির এই একটি মাত্র চিহ্ন দেখিতাম, তাহা হইলে মনে করিতাম, দৈবনিগ্রহে এরূপ একবার ঘটিয়াছে। কিন্তু ইদানীন্তন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপাসকদিগের মধ্যে এইরূপ ভাষার অতিশয় আধিক্য দেখিতেছি। ইদানিং এইরূপ ভাষাতেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্তব লিখিত ও পঠিত হইয়া থাকে। উপাসকদিগের নিয়ম এই যে যাহাতে উপাস্য দেবতার প্রীতি জন্মে তাহাই তাঁহাকে উপহার দিয়া থাকে – নারায়ণকে তুলসী চন্দন, ঘেঁটুকে ঘেঁটুফুল, ছেঁড়াচুল এবং গোময়। অতএব যাহা উপাসক নিবেদন করিতেছেন, উপাস্য তাহাই উৎকৃষ্ট করিতেছেন, দেখিয়া যদি কেহ মনে করেন যে উপস্যের তাহাতেই আন্তরিক প্রীতি, তবে তিনি মাজনীয় সন্দেহ নাই। উপাসক সম্প্রদায় আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, আমরা তাঁহাদিগের নিন্দা করিতেছি না। অন্নের দায় ভদ্র লোকেও দাস হয়, উপাসক জাতি কোন ছার! কেন তাহারা এরূপ আচরণে প্রবৃত্ত তাহা বুঝিয়া কেহই তাঁহদের অপরাধ-লইবে না। …গালি খাইয়া বিদ্যাসাগর গালি দিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা লিপিকার্যের সুসভ্য প্রণালী তাদৃশ অবগত নহেন, বিদ্যাসাগর যে তাঁহাদিগের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহারই জন্য এত কথা বলিলাম। কেবল বঙ্গীয় সাহিত্য হইতে অসভ্যতা কলঙ্ক দূর করিবার প্রয়োজনানুরোধেই, এ সকল কথা বলিতে হইল। বহুবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকে যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে ভদ্রসমাজে বিচার চলিতে পারে না। ভদ্র লেখক বিদ্যাসাগরকে বলিতে পারেন, আপনার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। যিনি ভদ্রলোকের ব্যবহার্য ভাষা ব্যবহার না করিয়া কটূক্তি করেন, তাঁহার সহিত বিচার করিতে ঘৃণা করি। … যদি ধর্মশাস্ত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশ্বাস ও ভক্তি থাকে, এবং যদি বহুবিবাহ সেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস থাকে, তবে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে অধিকারী বটে এবং তাঁহার পুস্তক, একজন সদনুষ্ঠাতার সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তির প্রমাণস্বরূপ সকলের নিকট আদরণীয়। আর যদি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শাস্ত্রে বিশ্বাস ও ভক্তি না থাকে, তবে সেই শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া কপটতা মাত্র। যিনি বলিবেন যে, সদনুষ্ঠানের অনুরোধে এইরূপ কপটতা প্রশংসনীয়, আমরা তাঁহাকে বলিব যে সদনুষ্ঠানের উদ্দেশেই হউক বা অসদনুষ্ঠানের উদ্দেশেই হউক, যিনি কপটাচার করেন তাঁহাকে কপটচারী ভিন্ন আর কিছুই বলিব না। আপনার ক্ষুধানিবারণার্থে যে চুরি করে, সেও যেমন চোর, পরকে বিতরণার্থ যে চুরি করে, সেও তেমনি চোর; বরং দাতা চোরের অপেক্ষা ক্ষুধাতুর চোর মার্জনীয়। কেননা, সে কাতরতাবশত এবং অলঙ্ঘ্য প্রয়োজনের বশীভূত হইয়া চুরি করিয়াছে। তেমনি যে ব্যক্তি আত্মরক্ষার্থ কপটতা করে, তাহার অপেক্ষা যে নিষ্প্রয়োজনে কপটতা করে, সেই অধিকতর নিন্দনীয়। যিনি এই পাপপূৰ্ণ মিথ্যাপরায়ণ মনুষ্যজাতিকে এমত শিক্ষা দেন যে, সদনুষ্ঠানের জন্য প্রতারণা এবং কপটাচারও অবলম্বনীয়, তাঁহাকে আমরা মনুষ্যজাতির পরম শত্রু বিবেচনা করি। তিনি কুশিক্ষার পরম গুরু।’

বঙ্কিমচন্দ্ৰ এই ‘বহুবিবাহ’ শীর্ষক লেখাটি দীর্ঘকাল তাঁর কোনো গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত করেননি। ১৮৭৬ সালে ‘বিবিধ সমালোচনা’, ১৮৭৯ সালে ‘প্রবন্ধ পুস্তক’ এবং ১৮৮৭ সালে ‘বিবিধ প্রবন্ধ’ গ্রন্থের প্রথম ভাগ মুদ্রিত হয়। কিন্তু এই গ্রন্থগুলির কোনোটিতেই “বহুবিবাহ” লেখাটি সংকলিত হয়নি। ১৮৯১ সালে বিদ্যাসাগরের তিরোধানের পরে ১৮৯২ সালে ’বিবিধ প্রবন্ধ’ দ্বিতীয় ভাগে ‘বহুবিবাহ” লেখাটি অবশ্য সংক্ষেপিত করে সাড়ম্বরে সংকলিত করলেন।

প্রশ্ন হল, বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৯২ সালের পূর্বে কেন ‘বহুবিবাহ’ লেখাটি গ্রন্থভুক্ত করেননি ? ‘বিবিধ প্রবন্ধ’ দ্বিতীয় ভাগের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন- “বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত বহুবিবাহ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তকের কিছু তীব্র সমালোচনায় আমি কর্তব্যানুরোধের বাধ্য হইয়াছিলম ৷ তাহাতে তিনি কিছু বিরক্তও হইয়াছিলেন। তাই আমি এ প্রবন্ধ আর পুনমুদ্রিত করি নাই।’

প্রথমত, সত্যিই কি বিদ্যাসাগর বিরক্ত হয়েছিলেন বলে বঙ্কিমচন্দ্র ‘বহুবিবাহ’ লেখাটি বিদ্যাসাগরের জীবিতকালে আর পুনমুদ্রিত করেননি? বিদ্যাসাগর এই লেখাটি পড়ে সত্যিই বিরক্ত হয়েছিলেন কি হননি- এমন কোনো তথ্য তাঁর জীবনীগ্রন্থ থেকে জানা যায়নি। দ্বিতীয়ত, বিদ্যাসাগর বিরক্ত হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বহুবিবাহ” লেখাটি পুনর্মুদ্রণে বাধা ছিল কোথায়? একজন মানুষ বিরক্ত হলেন, এই শ্রদ্ধায় কি তিনি কর্তব্যকর্ম থেকে বিরত হলেন। আর যদি এটাই সত্যি হয়, তবে এটাও কোনো প্রশংসনীয় কাজ নয়। কারণ ব্যক্তিগত বিরক্তি-অনুরক্তির চেয়ে কর্তব্যকর্মকে বড়ো করে দেখাটাই তো কর্তব্য। বিদ্যাসাগর বিরক্ত হয়েছিলেন এই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র ‘বহুবিবাহ’ লেখাটি পুনর্মুদ্রণ থেকে বিরত ছিলেন – এটাই কি আসল কারণ?

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ’বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় নিজে তো বটেই, অন্যকে দিয়ে তো কম বিরক্তি করেননি। তবে‘বহুবিবাহ’ পূনমুদ্রণে হঠাৎ বৈরাগ্য কেন ? আসলে তা নয়, বঙ্কিমচন্দ্ৰ‘বহুবিবাহ’ লেখাটিতে বিদ্যাসাগরের প্রতি কটূক্তি করা ছাড়া মূল বিষয়ে যে কটি কথা বলেছিলেন তার মধ্যে বিশেষ কিছু নতুনত্ব বা মৌলিকতা ছিলনা। ১২৭৭ সনে (১৮৭১ সাল) বিদ্যাসাগরের ‘বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার’ বিষয়ক প্রথম প্রস্তাবটি বেরোলে ‘সোমপ্রকাশ’ পত্রিকায় (১২৭৮ সনের ৩০ শ্রাবণ) ‘বহুবিবাহ হওয়া উচিত কি না’ শিরোনামে একটি লেখা প্রকাশিত হয়। এছাড়াও সেই সময় সাময়িকপত্রে এই বিষয়ে অনেক লেখালেখি হয়। তবে ‘সোমপ্রকাশ’ পত্রিকায় যে আলোচনা প্রকাশ হয়, দু-বছর (১২৮০ সন) পরে‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার ‘বহুবিবাহ” লেখাটিতে মুখ্যত সেইসব কথাই আর একবার কিছু বিস্তারিত করে বলা হয়েছিল মাত্র।

সাময়িকপত্রের প্রয়োজনে বঙ্কিমচন্দ্র ‘বহুবিবাহ’ বিষয়ে যা লিখেছিলেন, তা তাঁর সেই সময়ের কোনো গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই অনুভব করেননি। পত্র-পত্রিকার পাতায় সেকালের পাঠক বহুবিবাহ বিষয়ে অনেক কথাই পড়েছিলন। বঙ্কিমচন্দ্র হয়তো অনুভব করেছিলেন তাঁর সাহিত্য-বিষয়ক গ্রন্থে পুনশ্চ বহুবিবাহের আলোচনা পাঠকের পক্ষে আকর্ষণযোগ্য হবে না। ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় এই লেখা একান্ত যদি কর্তব্যানুরোধে লিখিত হত, তবে কর্তব্যবোধেই এই লেখাটিও পুর্নমুদ্রিত হত।

১২৮৫ সনের জ্যৈষ্ঠ (১৮৭৮ সাল) সংখ্যার ’বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র ‘বাঙ্গলা ভাষা’ শিরোনাম লেখাটিতে গদ্যরীতি সম্পর্কে লিখলেন-‘এইরূপ সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা হেতু বাংলা সাহিত্য অন্তত নীরস, শ্রীহীন, দুর্বল এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্তার ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সে পক্ষে টেকচাঁদ বা হুতোমি ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্য সিদ্ধি না হয়, আরও উপরে উঠিবে, প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই – নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি। বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে- যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে- তজ্জন্য ইংরেজি, ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অম্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না। তারপর সেই রচনাকে সৌন্দর্যবিশিষ্ট করিবে – কেন না, যাহা অসুন্দর, মনুষ্যচিত্তের উপর তাহার শক্তি অল্প। এই উদ্দেশ্যগুলি যাহাতে সরল প্রচলিত ভাষায় সিদ্ধ হয়, সেই চেষ্টা দেখিবে – লেখক যদি লিখিতে জানেন তবে সে চেষ্টা প্রায় সফল হইবে। আমরা দেখিয়াছি, সরল প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃতবহুল ভাষায় অপেক্ষা শক্তিমতী।

বঙ্কিমচন্দ্র এই লেখায় বিদ্যাসাগর ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ভাষাকে একশ্রেণির অন্তগত করে উল্লেখ করেছেন এবং সেই ভাষাটি হল সংস্কৃতবহুল ভাষা। এখানে তিনি স্পষ্ট বলেছেন, বিদ্যাসাগর বা ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রদর্শিত ভাষা অপেক্ষা সরল প্রচলিত ভাষা অধিক শক্তিমতী৷ এই বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু সাত বছর আগে ১৮৭১ সালে ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং বিদ্যাসাগরের ভাষাকে একশ্রেণির অন্তগর্ত করেননি তাঁর ’Bengali Literature’ লেখায়। সেখানে তিনি বিদ্যাসাগর, টেকচাঁদ বা হুতোমকে নয়, গদ্যের আদর্শ শিল্পী হিসাবে ভূদেব মুখোপাধ্যায়েরই নাম উল্লেখ করেছিলেন।

একটি প্রশ্ন, সত্যিই কি টেকচাঁদি ভাষা বিদ্যাসাগরের ভাষা অপেক্ষা শক্তিমতী? এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে রায়ই দিন না কেন, কালের বিচারে বিদ্যাসাগর নিজের অনুকূলেই রায় পেয়েছিলেন।

‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র শ্রদ্ধা / স্মরণ লেখা অনেক লিখেছেন। সুদূর ইংলন্ডে জন স্টুয়ার্ট মিলের মৃত্যুতে বঙ্কিমচন্দ্র চোখের জল ফেলে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় দীর্ঘ শোকপ্রস্তাব লিখেছিলেন। লিখেছিলেন দেশীয় কবি/ লেখকের সম্পর্কে – ‘মৃত মাইকেল মধুদূদন দত্ত’ (১২৮০), ‘রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী’ (১২৮৩), ‘সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী (১৮৯০), ‘বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্র’ (১৮৯২) ও ‘ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব’ (১২৯২)। কিন্তুঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর তাঁর সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্ৰ কোনো লেখা বা শোকপ্রস্তাব রচনার তাগিদ অনুভব করেননি। অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধানের পরেই রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন ‘বঙ্কিমচন্দ্র’ লেখায়, আর বিদ্যাসাগরের জন্য “বিদ্যাসাগর চরিত’ নামক সুবিখ্যাত লেখায়।

বিদ্যাসাগরের জীবিত কালে তো ছিলই, মৃত্যুর পরও তাঁর বিরূপতা করতে ছাড়েননি বঙ্কিমচন্দ্র। ১৮৯২ সালে টেকচাঁদ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী ’লুপ্ত রমোদ্ধার’ নামে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্র’ লেখায় লিখলেন – “বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাংলা গদ্য লিখিতে পারে নাই এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সর্বজন-বোধগম্য ভাষা হইতে ইহা অনেক দূরে, … সকল প্রকার কথা এ ভাষায় ব্যবহার হইত না বলিয়া, ইহাতে সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করা যাইত না এবং সকল প্রকার রচনা ইহাতে চলিত না। গদ্যে ভাষায় ওজস্বিতা এবং বৈচিত্র্যের অভাব হইলে ভাষা উন্নতিশালিনী হয় না। … যেমন ভাষাও সংস্কৃতের ছায়া মাত্র ছিল, সাহিত্যের বিষয়ও তেমনই সংস্কৃতের এবং কদাচিৎ ইংরেজির ছায়া মাত্র ছিল। সংস্কৃত বা ইংরেজি গ্রন্থের সারসংকলন বা অনুবাদ ভিন্ন বাংলা সাহিত্য আর কিছুই প্রসব করিত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তুতাহারও শকুন্তলা ও সীতার বনবাস সংস্কৃত হইতে, ভ্রান্তবিলাস ইংরেজি হইতে এবং বেতাল পঞ্চবিংশতি হিন্দি হইতে সংগৃহীত৷’

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ভাষা এবং বিষয় – উভয় দিক থেকেই প্যারীচাঁদ মিত্র বাংলা সাহিত্যকে মুক্তিদিলেন- “তিনিই প্রথম ইংরেজি ও সংস্কৃতের ভান্ডারে পূর্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভান্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এ কথা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, বিদ্যাসাগরের ভাষাকে বঙ্কিমচন্দ্র অতি সুমধুর ও মনোহর বলেছেন, তা নিতান্তই কথার কথা মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র সুদক্ষ লেখক, বিশেষ করে ‘লুপ্ত রজোদ্ধার গ্রন্থের ভূমিকা যখন লিখছেন, তখন তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রবীণ পরিণত লেখক। তিনি কলম চালাতে জানতেন, আবার তিনি আদালতও চালাতেন। ‘লুপ্ত রত্নোদ্ধারের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্ৰ প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগরের প্রশংসা করেননি, স্তুতির চলে নিন্দাই করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে কী-গদ্যশিল্পী রূপে, কী গ্রন্থকর্তা রূপে-বিদ্যাসাগরের কোনো উচ্চস্থান নেই।”

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে তাঁর সমালোচনার মুখের ওপর জবাব দিয়েছিলেন একমাত্র রামগতি ন্যায়রত্ন- ’বিদ্যাসাগরের রচনা প্রণালীর প্রাদুর্ভাবের সময়ই বাংলা ভাষার পক্ষে অন্ধকারাবস্থা হইতে আলোকে প্রতিষ্ঠা হইবার প্রায় প্রথম উদাহরণ। ঐরূপ কালে সকল ভাষাতেই মূলগ্রন্থ অপেক্ষা অনুবাদ গ্রন্থ অধিক হইয়া থাকে ইহা এক সাধারণ নিয়ম। বিদ্যাসাগরও সে নিয়মের অনধীন হইতে পারেন নাই, সুতরাং মূলগ্রন্থ অপেক্ষা অনুবাদ গ্রন্থই অধিক করিতে হইয়াছে কিন্তু যিনি উপক্রমণিকা, কৌমুদী, বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত ১ম ও ২য় পুস্তক, সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক পুস্তক, সীতার বনবাস ও বহুবিবাহ রচনা করিয়াছেন, তাহাকে মূল রচনা বলিয়া শক্তিবিহীন বলা নিতান্ত ধৃষ্টতার কর্ম হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিদ্যাসাগর বিরোধিতার আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে, ‘ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব’ লেখায় রাজা রামমোহন রায়ের পরে দেশপ্রেমিক নেতা হিসাবে বিদ্যাসাগরের নাম না করে রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নাম করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার না করলেও সেদিন বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে বিদ্যাসাগরের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা ছিল অনেক ওপরে। বিদ্যাসাগর ১৮৬৪ সালের ৪ জুলাই লন্ডনের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মানীয় সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। ১৮৮০ সালের ১ জানুয়ারি ইংরেজ সরকার তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত করেন। আর ১৯৮২ সালের ১ জানুয়ারি সি. আই. সি: উপাধি পান বঙ্কিমচন্দ্ৰ। কিন্তু দু-জনের উপাধি গ্রহণে তফাত ছিল। উপাধি ঘোষণায় বিদ্যাসাগর অস্বস্তির মধ্যে পড়েছিলেন। উপাধি নেবার জন্য চোগা-চাপকানে সজ্জিত হয়ে লাটসাহেবকে সেলাম দিয়ে উপাধিপত্র গ্রহণ করতে হবে, আর এটা ছিল বিদ্যাসাগরের আত্মমর্যাদার পরিপন্থী; আর এইসব ঝামেলা এড়াতে তিনি চলে গেলেন কার্যাটারে। উপাধি বিতরণের দিন পার করে সেখান থেকে ফিরলেন। একদিন তিনি দেখলেন দু-জন সরকারি কর্মচারী উপাধিপত্র ও সোনার মেডেল নিয়ে দুয়ারে উপস্থিত। তাঁরা বিদ্যাসাগরের হাতে সেগুলি দিয়ে বখশিস চাইলেন, বিদ্যাসাগর তাঁদের বললেন, পয়সা দিতে পারব না বরং এই সোনার মেডেলটি নিয়ে স্যাকারার দোকানে বিক্রি করে দু-জনে টাকা ভাগাভাগি করে নাও। বিদ্যাসাগর এই সব উপাধিকে ছেঁড়া কাগজ বলে মনে করতেন, কানাকড়িও দাম দিতেন না ।

বঙ্কিমচন্দ্র সি.আই.ই উপাধি পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। চোগা-চাপকান পরে লাটসাহেবের কাছ থেকে উপাধিও গ্রহণ করেছিলেন। ১৮১১ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর বঙ্কিমচন্দ্র চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন, কিছুটা হলেও স্বাধীন ছিলেন। অনুপস্থিত থেকে তিনি তাঁর নিশ্চুপ প্রতিবাদ জানাতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি।

বিদ্যাসাগর আত্মসম্মান নিয়ে চাকরি করেছেন, সেক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র তোয়াজ করে ডেপুটিগিরি বজায় রেখেছিলেন। সরকারের সঙ্গে যখনই মতের বিরোধ বা অমিল হয়েছে, বিদ্যাসাগর চাকরি ত্যাগ করতে দ্বিধা করেননি। আর বঙ্কিমচন্দ্র নিজের চাকরি রক্ষা করার স্বার্থে কেশবচন্দ্র সেনের সুপারিশ নিয়ে ওপরওয়ালকে সন্তুষ্ট করে চাকরি বজায় রেখেছেন। ইংরেজ সরকারকে তুষ্ট করার জন্য আনন্দমঠ’বারবার সংশোধন করেছেন- ইংরেজ রাজত্বের জয়গানে মুখর হয়েছেন৷ সমাজজীবনে বিদ্যাসাগরের প্রতিষ্ঠা ও সাফল্যকে বঙ্কিমচন্দ্র সুনজরে দেখেননি৷ অথচ বিদ্যাসাগর কখনো ছোটো করে দেখেননি বঙ্কিমচন্দ্রকে। তার প্রতিভাকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন।

একবার বিদ্যাসাগরের বাসায় এক ভদ্রলোক বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পর্কে নানা কুৎসা করতে লাগলেন, এমনকি তাঁর চরিত্র সম্পর্কেও বলতে ছাড়লেন না। সব শুনে বিদ্যাসাগর বললেন, দিনের বেলা হাকিমি করেন, রাত্রে মেয়ে-মানুষ নিয়ে কাটান – তবে লেখেন কোন সময়ে! তাঁর তো একের পর এক বই বেরুচ্ছে।

বিদ্যাসাগর বরাবরই রান্নায় শৌখিন ছিলেন। রান্না করে বন্ধু-বান্ধবদের খাওয়াতেন যখন- তখন। এরকম একটি ভূরিভোজনে দুর্গাদাস মল্লিক, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিমন্ত্রিত হলেন। খাদ্য তালিকায় ছিল পাঁঠার মাংস, ভাত ও আম-আদা দিয়ে মেটের অম্বল। বিদ্যাসাগর অভ্যাগতদের স্বহস্তে পরিবেশন করছেন – অতিথিরা তাঁর রান্নায় পঞ্চমুখ বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্রের কাছে মেটে অম্বলের প্রশংসা করায় সঞ্জীবচন্দ্র বললেন, রান্না কার হাতের দেখতে হবে তো, স্বয়ং বিদ্যাসাগর রান্না করেছেন। কথাটা কানে যেতেই বিদ্যাসাগর সহাস্যে উত্তর দিলেন- “না হেনা বঙ্কিমের সূর্যমুখী আমার মতো মূর্খ দেখেনি।’ আসলে এ কথা বিদ্যাসাগর এ জন্য বললেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ’বিষবৃক্ষ’ উপন্যাসে লিখেছিলেন- ‘আর একটা হাসির কথা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে নাকি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবা বিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূৰ্খ কে?’

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের দেখা-সাক্ষাৎ খুব কমই হয়েছে। বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, বঙ্কিমচন্দ্র তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র যখন হুগলি কলেজের ছাত্র ছিলেন, বিদ্যাসাগর সেই কলেজের বাংলা পরীক্ষার খাতা দেখেছিলেন। আর বঙ্কিমচন্দ্র যখন বি. এ পরীক্ষা দেন, তখনও বিদ্যাসাগর তাঁর বাংলা ভাষার পরীক্ষক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্ৰ পড়াশুনা শেষ করেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে কলকাতার বাইরে চলে যান। তাই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া খুব একটা সম্ভব হয়নি। এ সত্ত্বেও বিদ্যাসাগরের প্রতিষ্ঠায় কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কিছুটা হলেও ঈর্ষান্বিত ছিলেন। কেননা, বঙ্কিমচন্দ্র যখন বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বিরূপ লেখালেখি করছিলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল চৌত্রিশ। ঔপন্যাসিকরূপে তাঁর তখন সামান্য খ্যাতিও হয়েছিল। আর বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল চুয়ান্ন। আসলে কোনো সময়ই বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না।

যে বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশ থেকে উপকারের পরিবর্তে শুধু কৃতঘ্নতাই পেয়েছিলেন, সেই বিদ্যাসাগর আজ সমগ্র বাঙালি জাতির প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ। বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী বলে তাঁকে মান্য করা হয়। আজও বাংলার ঘরে ঘরে তাঁর বই পড়েই বাঙালি শিশু সন্তানের বর্ণপরিচয়।

তথ্যসূত্রঃ

- ১। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য – বঙ্গদর্শন পত্রিকা ও বঙ্কিমচন্দ্র।

- ২। আজহারুদ্দিন খান – বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র

- ৩। পিনাকী ভাদুড়ী – বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রঃ একটি অসম্পূর্ণ সম্পর্ক।

- ৪। পূর্ণচন্দ্র দে – বিদ্যাসাগর মহাশয় ও বঙ্কিমবাবুর মৃণালে কণ্টক।

- ৫। ভবতোষ দত্ত – বঙ্কিমচন্দ্র ও বিদ্যাসাগর।

- ৬। সুরেশচন্দ্র মৈত্র – বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রঃ উনিশ শতকের মনন-চর্চা।

- ৭। স্বপন বসু – বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রঃ ব্যক্তিত্বের বিচিত্র সংঘাত।

- ৮। শিশির সুর – বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্ক নির্ণয়।

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা