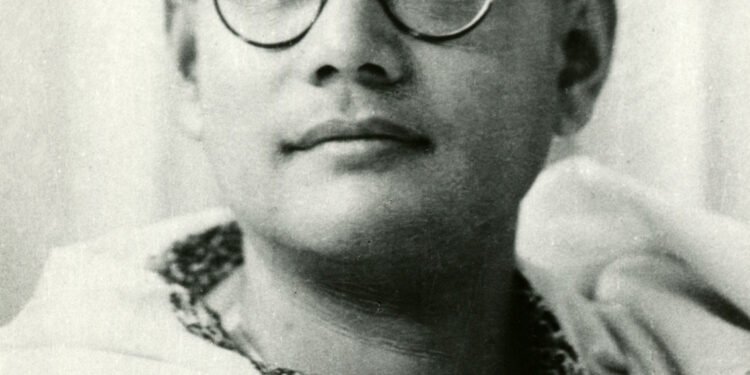

২৩ জানুয়ারি আমরা সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন মহাসমারােহে পালন করি। অনেক গুরুগম্ভীর বক্তৃতা দিই। তাকে নিয়ে বহু লেখালেখি হয়। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা বিশেষ করে জাতীয় একতার প্রশ্নে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা কি ছিল, এ নিয়ে আলােচনা বা লেখালো একটা চোখে পড়ে না। আমরা সুভাষচন্দ্রকে একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে জানি কিন্তু জাতীয় ঐক্য ও অখন্ডতা রক্ষার বিষয়ে তার নিরলস প্রচেষ্টার কথা তত স্মরণে রাখি না। রাজনীতি-জীবনের প্রথম থেকেই সভাষচন্দ্র বস চেয়েছিলেন, ধর্ম ও রাজনীতিকে পৃথক রাখতে। তিনি মনে করতেন, কোনও অজুহাতেই এই দুটি বিষয়কে মিশিয়ে ফেলা উচিত হবে না। তাছাড়া তাঁর কাছে ঐক্যের বিষয়টা ছিল একটা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা। সুভাষচন্দ্র বলেছেন, জনগণকে সেভাবে শিক্ষা দিতে হবে—তাঁদের এমনভাবে পরিচালিত করতে হবে যাতে তারা মনে করে যে, তাঁরা একটা জাতি। জাতিগত এই আকাঙ্খই দেশে আনে ঐক্য ও সমৃদ্ধি।

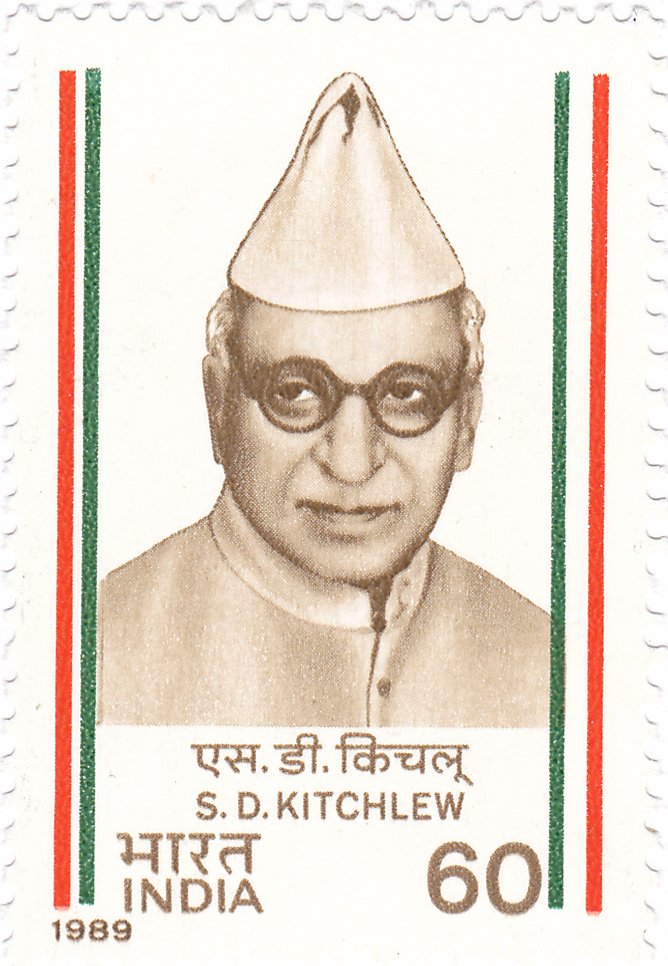

খিলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতার পর হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। বাংলার অনেক নেতা এবং বুদ্ধিজীবা এহ সময় মুসলমানদের সম্বন্ধে বিরূপ মনােভাব পােষণ করতেন। কিন্তু সুভাষ বসু কখনও সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপট বিসর্জন দেননি। “হিন্দু ও মুসলমানকে” সর্বাগ্রে ভারতীয় হিসাবেই তিনি বিবেচনা করতেন। উচ্চমধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দু নেতার পক্ষে এটা কিন্তু সে যুগে মস্ত বড় ব্যাপার। সর্বভারতীয় রাজনীতির স্বার্থে তিনি মুসলমানদের সঙ্গে যােগাযােগ রেখে চলতেন। এই পরিস্থিতিতে মুসলমান জনগণের কাছে সুভাষ বসুর একটা বিশ্বাসযােগ্যতা ও মযাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতা কংগ্রেসে (১৯২৮) অনেক মুসলমান নেতা তার পাশে আসেন। তাদের মধ্যে পাঞ্জাবের বিখ্যাত নেতা ডাঃ আলমের নাম উল্লেখ করা যায়। মুসলমান যুবকদের উপর তার অসামান্য প্রভাব ছিল। ডাঃ আলম সুভাষচন্দ্রকে ভবিষ্যতের নেতা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া ডাঃ আনসারি, সাইফুদ্দিন কিচলু প্রভৃতি ব্যক্তিরা সুভাষচন্দ্রের দিকেই বেশি ছিলেন। যদিও এরা গান্ধীজিকে শ্রদ্ধা করতেন তবু সুভাষ বসুই হচ্ছেন এঁদের ভবিষ্যৎ নেতা। সুতরাং বলা যায়, সুভাষ বসু কলকাতার কংগ্রেসেই মুসলমান সমাজে তার প্রতিষ্ঠার উদ্বোধন করলেন নির্দিষ্ট পথে ও সংগ্রামের লক্ষ্যে। এই সংগ্রামের লক্ষ্যে সুভাষচন্দ্র ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। এখন এই সব শ্রমিক সংগঠনগুলিতে বিপুল সংখ্যক মুসলমানদের সংস্পর্শে সুভাষচন্দ্র এসেছিলেন। সুভাষচন্দ্রকে মুসলমান শ্রমিকরাও সে ভাবে পেলেন। ১৯২৯-র ২১ জুলাই হুগলি জেলা ছাত্র সম্মেলনে তিনি চেয়েছেন, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার। তাঁর বক্তব্য ছিল, নতুন ভারতকে গড়তে হবে সেই সাম্য আর উদারতার ভিত্তিতেই। বিখ্যাত অমরাবতী ভাষণে (১৯২৯-র ১ডিসে.) তিনি বলেছিলেন :

“সমাজে, রাজনীতি ক্ষেত্রে, আর্থিক ব্যাপারে সর্বত্র এবং সর্ব বিষয়েই প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমান অধিকার দিতে হইবে, ইহাতে বৈষম্য রাখিলে চলিবে না।”

সাম্প্রদায়িক মানসিকতার গভীরে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। যে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির মৌলিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্ভব। তার মতে,

“একজন মুসলমান কৃষক এবং একজন মুসলমান জমিদারের মধ্যে যতটা মিল তার চেয়ে ঢের বেশি মিল একজন মুসলমান কৃষক এবং একজন হিন্দু কৃষকের মধ্যে। তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ কোথায় নিহিত আছে জনসাধারণকে শুধু সেই শিক্ষা দিতে হবে এবং একবার এই কথাটা বুঝতে পারলে তারা আর সাম্প্রদায়িক বিবাদে নিজেদের খুঁটি হিসাবে ব্যবহার করতে দিতে রাজি হবে না।”

নেতাজি সুভাষচন্দ্রের কাছে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও ছিল একটা বড় কথা। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সংখ্যালঘুর অধিকারের স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে তিনি সাম্প্রদায়িক সমস্যার অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন। এমনকি ঐক্যের স্বার্থে তিনি সংখ্যালঘুদের কিছু সুযােগ-সুবিধা দেওয়ারও পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি সমর্থন করেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ‘বেঙ্গল প্যাক্টকে’—তাতে মুসলমানদের জন্য চাকরিতে কিছু সুবিধে ছিল। সুভাষচন্দ্রের মতে, এভাবে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণের মধ্য দিয়েই তাদেরকে বৃহত্তর জাতীয় স্রোতের সঙ্গে একাত্ম করে নিতে হয়। হরিপুরা ভাষণে (১৯৩৮) তিনি সমস্ত ভারতবাসীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন যাতে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ অক্ষুন্ন থাকে। তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন, অভিন্ন স্বার্থ ও লক্ষ্যের দ্বারাই সাম্প্রদায়িক বিভেদকে দূর করতে হবে। মুসলমানদের তাে বটেই অন্যান্য সংখ্যালঘুদের প্রতিও সুবিচার করা হবে আমাদের লক্ষ্য। কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে তিনি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি রক্ষার জন্য লীগ নেতা জিন্নার সঙ্গে বােঝাপড়ার চেষ্টা করেছেন। ওই বছরের ১৪ই মে গরিখে তিনি জিন্নাকে যে ‘নােট’ পাঠান, তাতে তিনি জানিয়েছিলেন যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্খর কথা মনে রেখেই ভারত-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

আমরা জানি যে, ১৯ শতকের শেষ লগ্ন থেকেই গাে-হত্যার বিষয়টি কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে। গােহত্যা সাম্প্রদায়িকতার প্রধান কারণ নয়, কারণ নিহিত ছিল অন্যত্র। কিন্তু পরিবর্তিত রিস্থিতিতে তথা সেই সময়কার পরিবেশে গোহত্যা ক্রমেই একটি বিশেষ তাৎপর্য লাভ করছিল। একদিকে গো-হত্যাকে কেন্দ্র করে মুসলিমদের একাংশের উত্তেজক বক্তব্য অন্যদিকে হিন্দু সমাজের গাে-সংরক্ষণী সভা, গাে-হত্যা নিবারক সমিতি প্রভৃতির ততােধিক উগ্ৰ কান্ড-এ দুয়ের টানাটানিতে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছিল। এই প্রেক্ষিতে গাে-হত্যা সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের বক্তব্যের সারবত্তা অনুধাবন করা যায়। তিনি বলেছিলেন:

“মুসলমানরা গরুর শত্রু নয়। মুসলমানদের বাড়িতে গরুর যথেষ্ট যত্ন হয়, কোনও কোনও ক্ষেত্রে হিন্দুর বাড়ির থেকেও। বাংলার মুসলমান কৃষক হিন্দু কৃষকের মতই গরুকে ভালবাসে, কারণ সে জানে দুধ ও চাষবাস তা ছাড়া সম্ভব নয়।”

হিন্দু মহাসভার জনসমাবেশে একথা বলার সময় সুভাষচন্দ্র অবশ্যই জানতেন যে, তাঁর বক্তব্যের অপব্যাখ্যা হতে পারে, তার জনপ্রিয়তার ক্ষতি হতে পারে। তা সত্ত্বেও কিন্তু তিনি পিছপা হননি। এটি সুভাষচন্দ্রের চরিত্রের একটি দীর্ঘমেয়াদী বৈশিষ্ট্য। তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে তিনি বিশ্বাসের সঙ্গে কোনও আপােষ করার পক্ষপাতি ছিলেন না।

আরও বলা দরকার যে, হিন্দু ও মুসলমানকে আনুষ্ঠানিক বিচ্ছিন্ন করার যে প্ৰশ্ন ইংরেজ নানা আইনের মাধ্যমে ১৯০৯, ১৯১৯, ১৯৩৫-এ করেছে সুভাষচন্দ্র এ বিষয়ে বেশ শংকিত ছিলেন। তাই প্রথম থেকেই এই ভেদবুদ্ধির রাজনীতি ও কর্মকান্ডের তিনি ছিলেন বিরােধী। এ প্রসঙ্গে একটি তথ্য আমরা উল্লেখ করতে পারি। ১৯৪৫ সালে রামগড় কংগ্রেস অধিবেশনের সময় সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে একটি সম্মেলন হয় যেখানে হিন্দু-মুসলমানদের নিয়ে গঠিত একটি অস্থায়ী সরকার গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র বুঝেছিলেন উভয় সাম্প্রদায়কে ভারতীয় হিসেবে একতাবদ্ধ করার পথ যদি খুজে বের করা না যায় তাহলে দেশ স্বাধীন হতে পারে না। অথবা যথার্থ স্বাধীনতা আসতে পারে না।

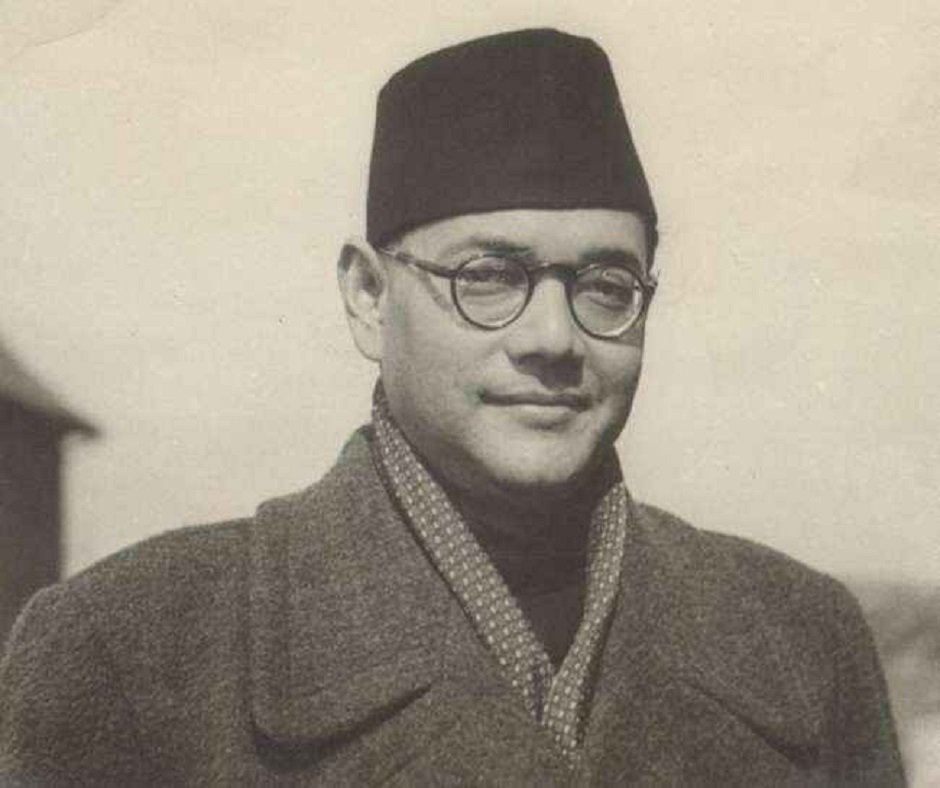

সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ সেনাবাহিনীর প্রসঙ্গে আসতে পারি। এই বাহিনীতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ব্যাপারটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। আজাদ হিন্দ বাহিনী ছিল সম্প্রীতি সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির এবং জাতীয়তাবাদী রাজনীতি থেকে ধর্মকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখার ক্ষেত্রে তার আন্তরিক প্রয়াসের মূর্তরূপ। সমস্তরকম সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। এই আজাদ হিন্দ বাহিনী। ১৯৪৩-র ২ জুলাই সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে পৌছেই যেন এক আশ্চর্য যাদুমন্ত্রে মােহিত করে ফেললেন বিপুল জনতা ও আজাদ হিন্দ ফৌজকে। তার প্রথম ভাষণেই একটা শিহরণ দেখা দিল। তার কথাগুলাে প্রতিধ্বনি হল কণ্ঠে কণ্ঠে। সংগ্রামের ডাক শুনে সবাইয়ের মধ্যে উচ্ছ্বাসের বন্যা বয়ে গেল, মনে রইল না ভাষা-বর্ণ-ধর্মের কথা। দেখতে দেখতে গড়ে উঠল যেন এক ক্ষুদ্র ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের প্রবাসী মানুষকে নিয়ে তিনি গড়ে তুললেন এক অভিনব সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান ও এক সেনাদলঅন্য সব পরিচয় মুছে গেল, শুধু রইল অখন্ড ভারতের সংগ্রামী স্বপ্নে-রঙীন জাতীয়তাবােধ। কিন্তু শুধু যুদ্ধ-প্রস্তুতি দিয়ে নয়, নানাভাবেই সুভাষচন্দ্র এনেছেন এই একাত্মতা। সেনাবাহিনীর মধ্যে বৈষম্য দূর করার জন্য তিনি বেতনের একটা কাঠামাে তৈরি করলেন—একজন সৈনিক পেতেন ৪০টাকা, মেজর ১২০ টাকা, আর সুপ্রীম কমান্ডার ২৫০ টাকা। পদোন্নতির ক্ষেত্রে জাতি-ধর্ম প্রভৃতির কোনও গুরুত্ব দিয়ে যােগ্যতাকেই একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছিল।

সমস্যা ছিল জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে। কিন্তু গাওয়ার সুবিধের কথা ভেবে ‘জনগণ’ গানটাকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। জাতীয় পতাকা নিয়েও গ্রহণ করা হয়েছিল নতুন পরিকল্পনা। কংগ্রেস যে জাতীয় পতাকা নিয়েছিল তার রঙ-প্রকৃতি রক্ষা করেও মাঝখানে ‘চক্র’টাকে বাদ দেওয়া হয়েছিল সেটা অহিংসার প্রতীক বলে। তার বদলে গ্রহণ করা হয়েছিল উল্লম্ফরত বাঘের ছবি। আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের অন্যতম আবিদ হাসান তার স্মৃতি কথায় লিখেছেন, “আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনারা পরস্পরের প্রতি সম্বােধনের সময় চিরাচরিত প্রথাই অনুসরণ করতেন। মুসলমানরা পরস্পরকে ‘আসসালামাে আলাইকুম’, শিখরা ‘সৎ শ্ৰী আকাল’, হিন্দুরা কখনও ‘নমস্কার’ কখনও বিশেষ করে রাজপুতরা ‘জয় রামজি কি’। এটা ছিল সাধারণ মানুষের ভাষা। আমরা ভাবলাম, তাহলে ‘জয় হিন্দুস্তান’ কি বললেই তাে হয়। এই চিন্তা থেকেই বেরিয়ে এল জয় হিন্দ। কথাটা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এইচ তােয়ে এই সময় সামরিক গােয়েন্দা দফতরে কর্মরত অফিসার। পরবর্তীকালে তিনি তার ‘দ্য প্রিংগিং টাইগার’ গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন,

“জয় হিন্দ’ সম্বােধন প্রচলিত হবার পর এক সিপাহী মন্তব্য করেন, ভারতবর্ষে আমাদের নানা ধর্ম, অনেক ঈশ্বর। কিন্তু এখানে শুধু একটাই—জয় হিন্দ।”

সুভাষচন্দ্র যাবেন গ্রিস ভ্রমণে। জানানাে হল, তিনি একজন মাত্র সঙ্গী নিতে পারেন। কেননা সাবমেরিনে সােজা হয়ে বসার জায়গা নেই। ছােট্ট কেবিন, দাঁড়ানাে বা পায়চারি করা তাে দূরের কথা। জার্মানির বড় বড় রাজনীতিকরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সকলকে হতচকিত করে তিনি আবিদ হাসানকে সঙ্গী নির্বাচন করলেন। নেতাজীর ব্যক্তিগত ‘েহরক্ষী’ ছিলেন উত্তরপ্রদেশের আজমগড় জেলার সাহাবুদ্দিনপুর গ্রামনিবাসী নিজামুদ্দিন। তিনি সুভাষচন্দ্রের গাড়ীর চালকও ছিলে। ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে তখন সবে অস্থায়ী সরকার গঠন হয়েছে। সিঙ্গাপুরে তখন চেট্টিয়ার সম্প্রদা:লে একটি মন্দির ছিল। তারা ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। মন্দির কর্তৃপক্ষ নেতাজিকে আমন্ত্রণ জানান এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। নেতাজি নন্দর কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেন, তাঁর মন্ত্রীসভায় হিন্দু, মুসলমান, শিখ সব সম্প্রদায়ের লােকেরাই আছেন। সুতরাং তাদের সকলকে নিয়েই তিনি মন্দিরে প্রবেশ করবেন। গোঁড়া হিন্দু চেটিয়ারদের আপত্তি ছিল, কিন্তু নেতাজীর ব্যক্তিত্বের কাছে তাঁরা তাঁদের মত বদল করতে বাধ্য হলেন। নেতাজী সেদিন সর্ব ধর্মসমন্বয়ের এক অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করেছিলেন।

ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্ন আর সামাজিক বিপ্লবের প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গি জড়িত। যখন কোনও অভ্যুত্থান ঘটেছে তখন যে-বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তাতে সম্প্রদায় ও শ্রেণীর ব্যবধান ভেঙে গেছে। যেমন ঘটেছে ১৮৫৭তে, পরে ১৯৭১-এ। আজাদ হিন্দ ফৌজ যখন যুদ্ধ করছিল তখন সেই বাহিনীতেও সাম্প্রদায়িকতার স্থান ছিল না। পাছে বিভাজন দেখা দেয় সে-ভয়ে ধর্মকে দূরে রাখা হয়েছিল। সুভাষ বসু খুবই অসন্তুষ্ট হতেন যখন ধর্মকে রাজনীতিতে আনবার চেষ্টা করা হতাে। গান্ধীজির সঙ্গে ওইখানে তার মৌলিক ব্যবধান।

আবিদ হাসান স্মরণ করেছেন যে, একবার তারা কয়েকজন মিলে সর্বধর্ম সমন্বয়ের একটি প্রার্থনা সঙ্গীত রচনা করে সুভাষবসুকে গেয়ে শুনিয়েছিলেন। আবিদ হাসান লিখেছেন,

“ভাল প্রার্থনা মানে? শােনাে, একটি কথা তােমাকে খুব স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি। আমাদের কাজকর্মের সঙ্গে কিছুতেই ধর্মকে মেশাতে দেব না আমি। তুমি ওদের ধর্মের নামে এক করতে চাও? তাই যদি হয়, তা হলে। একদিন ধর্মের নামেই ওরা আবার আলাদা হয়ে যাবে।”

আজকের চারিদিকের সঙ্কটের কালাে মেঘের মধ্যে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের জীবনের এ সমস্ত বার্তা আমাদের এক বিশাল আশ্রয়।

‘নবজাগরণ’ অ্যান্ড্রোয়েড অ্যাপ্লিকেশনটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

![]()

‘নবজাগরণ’ এর টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

‘নবজাগরণ’ এর ফেসবুক পেজে লাইক করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা