শনিবারের চিঠি রবীন্দ্রোত্তর যুগের লেখকদের নির্মম কঠোর সমালোচনায় প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। সংবাদ সাহিত্য ছিল ‘শনিবারের চিঠি’র সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক বিভাগ, ছাপা হতো পত্রিকার শেষ কতকগুলো পাতায়। এই বিভাগেই আক্রান্ত হতেন লেখক, কবিরা। কল্লোল, কালি-কলম, প্রগতি, উত্তরা, ধূপছায়া প্রভৃতি পত্রিকায় লেখা কিংবা কবিতা ছিল ‘শনিবারের চিঠি’র আক্রমণের মূল লক্ষ্য।

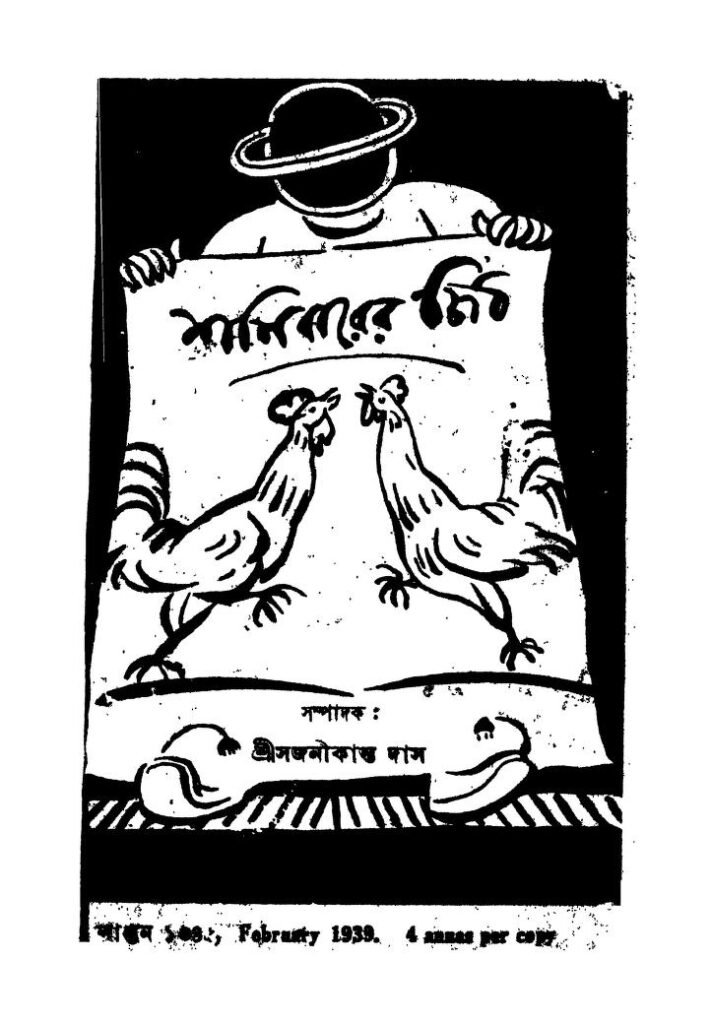

বাংলা সাহিত্যে শনিবারের চিঠি ও সজনীকান্ত দাস পরিপূরক। যদিও তিনি এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা নন। সজনীকান্ত দাসের প্রথম লেখা ছাপা হয় ‘শনিবারের চিঠি’র সপ্তম সংখ্যায়। সেই থেকে উত্থান। আর ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যা থেকে শনিবারের চিঠি’র পাকাপাকিভাবে সম্পাদক হন।

শনিবারের চিঠি’র মূল আক্রান্তের তালিকায় ছিলেন-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ। তবে কল্লোল যুগের কবিদের ভেতর জীবনানন্দ দাশই সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত। আধুনিক কবিতার উদ্দেশ্যে যত নিন্দা ও ভৎর্সনা বর্ষিত হয়েছিল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার প্রধান লক্ষ্য ছিলেন জীবনানন্দ দাশ।

জীবনানন্দ দাশ এমনই নম্র ও লাজুক ছিলেন যে, তিনি কোনো সমালোচনার বিরুদ্ধে কখনও কোনো কথা বলেননি। তবে জীবনানন্দ দাশ নিরুত্তর থাকলেও বুদ্ধদেব বসু কিন্তু প্রতিবাদ করতে ছাড়েননি। তিনি লিখছেন—“যেহেতু তার কবিতা আমি অত্যন্ত ভালোবেসেছিলুম আর যেহেতু তিনি নিজে ছিলেন সব অর্থে সুদূর, কবিতা ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে নিঃশব্দ, তাই আমার মনে হতো তার বিষয়ে বিরুদ্ধতার প্রতিরোধ করা বিশেষভাবে আমার কর্তব্য। একথা আজ প্রমাণিত বুদ্ধদেব বসুই হচ্ছেন জীবনানন্দ দাশের সর্বশ্রেষ্ঠ সমালোচক।

(২)

‘শনিবারের চিঠি’র ‘সংবাদ সাহিত্য বিভাগে জীবনানন্দের কবিতা ও তার সম্পর্কে সব বিশ্লেষণগুলি ব্যবহার করা হতো—গল্ডার কবি, গন্ডার গীতিকা, গন্ডারের মতোই রসিক, পাগলা গারদের কবিতা। আর তার নাম নিয়েও ব্যাপক রসিকতা—ক্রিয়া জিহ্বানন্দ, জীবানন্দ নয়, জীবানন্দ নহে বলে।

ত্রিশ দশক হল আধুনিক বাংলা কবিতার উৎসাহ ও বিরূপতার মিশ্রিত সৎ, জীবনানন্দের কবিতা ছেপে এবং ‘কবিতা’র সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু প্রবন্ধ লিখে বরণ করে নিচ্ছিলেন জীবনানন্দকে। আর এই ছবির অন্য উল্টো ছবি হচ্ছে শনিবারের চিঠি ভগীরথ সজনীকান্ত দাস। ‘বাংলা সাহিত্যের এই অদ্ভুত ধরনের মানুষটি দলবদ্ধভাবে আধুনিক প্রায় সকল কবিদের প্রতি কটুক্তি বর্ষণের কাজে কুশলতা দেখিয়েছেন। তাঁর অতি স্পষ্টবাদিতার একমুখী প্রবণতা ক্রমেই পরিণত হয়েছিল কটু কথা বলার নেশায়।’

১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্রের ‘ধূপছায়া’ পত্রিকায় ‘প্রেম’ এবং প্রগতি’ পত্রিকায় পরস্পর কবিতা দুটি প্রকাশিত হয়। শনিবারের চিঠির ভাদ্র সংখ্যায় ‘সংবাদ সাহিত্য বিভাগে লেখা হল—’মারি তো গন্ডার লুটি তো ভান্ডার। কবি জীবনানন্দ দাশগুপ্ত এইবার দুটি গন্ডারমারী কবিতা লিখিয়াছেন। একটি ধূপছায়ায়, অপরটি প্রগতিতে। কবিতা দুইটি ভাবে ভাষায় ভঙ্গিতে দৈর্ঘ্যে অনবদ্য। প্রথমটি হইতে কিছু উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

কবিতাটি ধূপছায়ার পাঁচ পাতা ব্যাপী। মোট ১৩০ লাইন। দ্বিতীয় পৃষ্ঠাটি উদ্ধৃত করিতেছি। দ্বিতীয় পাতায় ২৪টি লাইন আছে।

১. তাহার মত…

২. মানুষের মত…নক্ষত্রের মত…

৩. মানুষের মত …মানুষের মত…

৪. মানুষের মত..

৫. মৃত্যুর মত…

৬. …যোদ্ধার মত…সেনাপতির মত…

৭. …

৮. …সিন্ধুর মত…

৯. ..বনের মত…

১০, …বীণার মত…

১১. …

১২. …

১৩. …

১৪. …

১৫. পাতার মত…

১৬, পাখীর মত…

১৭. …শাখার মত..পাখীর মত…

১৮. …

১৯. …

২০. …বাতাসের মত..

২১. …অঙ্গারের মত..

২২. …

২৩. …বীণার মত..

২৪. ….

সমগ্র কবিতাটিতে ৫৭টি মত আছে। প্রগতিটিতে ‘মত’ আছে ২০টি। হাঁদার মত এই উপমাটি কিন্তু দুটি কবিতার কোনটিতেই নাই।

জীবনানন্দের ‘মতো’ শব্দের ব্যবহার প্রসাথে বুদ্ধদেব বসু কবিতায় ‘জীবনানন্দ দাশ’ প্রবন্ধে লিখেছেন—এতে (মতো শব্দের ব্যবহারে) যাঁরা আপত্তি করেন তারা ভেবে দেখবেন ভিন্ন বস্তুর সাথে তুলনা বা সমীকরণ ছাড়া, বর্ণনার কোনো উপায় আছে কি না। যে কোনো কবিতায় কতখানি ছবি থাকে, আর কবি যদি জ্ঞানের ভাষায় কথা বলতে যান তাহলে তিনি কবি থাকেন আর কতটুকু।

১৩৩৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিনের ‘ধূপছায়ায় জীবনানন্দ ‘মাঠের গল্প’ নামের একটি কবিতা লিখেছিলেন—শনিবারের চিঠি’র আশ্বিনের ‘সংবাদ সাহিত্য বিভাগে লেখা হল’ কবিগণ্ডার জীবানন্দ আশ্বিনের ‘ধূপছায়ায়’ ‘মাঠের গল্প’ লিখিয়াছেনঃ

তারপর — একদিন

আবার হলদে তৃণ

ভরে আছে মাঠে, —

পাতার শুকনো ডাটে

ভাসিছে কুয়াশা দিকে দিকে, — চডুয়ের ভাঙা বাসা

শিশিরে গিয়েছে ভিজে, — পথের উপর

পাখীর ডিমের খোলা—ঠাণ্ডা কড় কড়!

শসা ফুল—দু’ একটা নষ্ট শাদা শসা,

মাকড়ের ছেড়া জালশুকননা মাকড়সা…’

মানুষ সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে শ্মশানে ও কবরে রক্ষায়ী মাটি মানুষের ভৌতিক দেহ আত্মসাৎ করিয়া আসিতেছিল। কেহ প্রতিবাদ করে নাই। এতদিনে কবি জীবানন্দ বাবা আদম হইতে আজ তক সকলের হইয়া তাহার শোধ লইয়াছেন–এই প্রাণঘাতী কবিতা লিখিয়া—

‘মৃত সে পৃথিবী এক তাজ রাতে ছেড়ে দিল যারে।’

বেচারা পৃথিবীর যেটুকু প্রাণ ছিল এই কবিতা লেখা হওয়ার পর তাহাও আর নাই।’

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখের ‘কল্লোল’ পত্রিকায় জীবনানন্দের সেই বিখ্যাত কবিতা ‘পাখীরা’ প্রকাশিত হয়। শনিবারের চিঠি’র জৈষ্ঠ্য সংখ্যায় কল্লোলের পাঠের তলায় কিছু বিচ্যুতি দেখা দেয়। যেমন—ছত্র ২ঃ ‘আছি’ স্থলে ‘আছে’; ছত্র ৪ ও ‘অই’ স্থলে ‘এই’; ছত্র ৬ঃ ‘আকাশে’ স্থলে ‘আকাশের।

‘কল্লোল’ মার্কা অতি আধুনিক কবিতার একটি উদাহরণ এই সংখ্যায় পাওয়া যাইবে। এই কবিতার নাম ‘পাখীরা। আরম্ভ এইরূপ—

বসন্তের রাতে।

বিছানায় শুয়ে আছি

এখন সে কত রাত!

ওই দিকে শোনা যায় সমুদ্রের স্বর

স্কাইলাইট মাথার উপর

আকাশে পাখীরা কথা কয় পরস্পর।

তারপর চলে যায় কোথায় আকাশেঃ

তাদের ডানার ঘ্রাণ চারিদিকে ভাসে।

কিন্তু শুধু ডানার ঘ্রাণ নহে—

বাদামি গোলাপি সাদা ফুটফুটে ডানার ভিতর

রবারের বলের মতন ছোট বুকে

তাদের জীবন ছিল

কোথাও নদীর জল রয়ে গেছে—সাগরের তিতা ফেনা নয়,

খেলার বলের মতন তাদের হৃদয়

এই জানিয়েছে।

কিছু বুঝলেন কি? তাহাতে যায়-আসে না, কবিগুরু তো বলিয়াই দিয়াছেন যে, ‘কবিতা বোঝাবার জন্য নয়, বাজবার জন্য।’ যাহা হউক। ক্লাইম্যাক্সটি মর্মস্পর্শী—

তারপর চলে যায় কোন এক ক্ষেতে

তাহার (কাহার?)বোনের সাথে আকাশের পথে যেতে সে কি কথা কয়?

তাদের প্রথম ডিম জন্মাবার এসেছে সময়।

অনেক লবণ ঘেঁটে সমুদ্রের–পাওয়া গেছে এ মাটির ঘ্রাণ।

ভাললাবাসা, আর ভালোবাসার সন্তান

আর সেই নীড়

এই স্বাদ-গভীর—গভীর।

এই আধুনিক কবিতা ব্যাধি সম্বন্ধে কোনো প্রসিদ্ধ ইংরাজ সমালোচক যাহা বলিয়াছেন হাঁ চিন্তার বিষয়—

’There is an idea, and, I venture to think, a very inistaken idea, that you cannot have a taste for ilteratüre unless you are vourself an author. I make bold entirely to demur to that proposition. It is practically most mischievous, and Leads scores and even hundreds of people to waste their time in the most unprofitable manner that the wit of man can devise, on work in which they can no more achieve even the most moderate excellence than they can compose a ninth symphony or paint a Transfiguration. It is a terrible error to suppose that because one is happily able to relish wordsworth’s solemn-thoughted idyll or Tennyson’s enchanted reveric, therefore a solemn mission calls you to run off to write bad verses at the Lakes or the Isle of Wight.’

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ের ‘প্রগতি’তে জীবনানন্দের পুরোহিত’ নামের কবিতা প্রকাশিত হয়। যা পরে নির্জন স্বাক্ষর’ নামে ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা রূপে সংকলিত হয়। শনিবারের চিঠি -র আষাঢ় সংখ্যায় ‘সংবাদ সাহিত্য বিভাগে লেখা হল—“ইংল্যান্ডের রবার্ট ব্রাউনিং, অমেরিকার হুইটম্যান এবং বাঙলার শ্রী জীবনানন্দ দাশ। কে ছোট কে বড় নির্ণয় করা দুরূহ। ওয়ান্টার পেটার বা ম্যাথু আর্নণ্ডের মতো সমালোচক আজও এ দুভাগা দেশে জন্মিল না।

সমালোচক নই, তবু মুগ্ধ হইয়াছি। পাঠককে কি করিয়া বুঝাইব। উপায়ান্তর না দেখিয়া কবির লেখাই কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকের সম্মুখে ধরিয়া দেই, পাঠক স্বয়ং বিচার করিবেন। আষাঢ়ের ‘প্রগতি’র প্রথম কবিতা পুরোহিত’- শ্ৰী জীবনানন্দ দাশ বিরচিত।

‘আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে আকাশে

জীবনের রঙ তবু ফলানো কি হয় এই সব ছুঁয়ে ছেনে’

‘আকাশ ছড়ায়ে আছে আকাশে’ অনেকটা হরির উপরে হরি হরি শোভা পায়, হরিকে দেখিয়া হরি হরিতে লুকায়। এর মতো শুনাইলেও, অর্থ কি গভীর, কত স্বচ্ছ! তারপর

নক্ষত্রের মতন হৃদয়

পড়িতেছে ঝরে

ক্লান্ত হয়ে শিশিরের মতো শব্দ করে।

‘শিশিরের মতো শব্দ করে’ —প্যারালাল প্যাসেজ। রবীন্দ্রনাথেরঃ ছায়া মঞ্জরী বাজে।

এরই পাশাপাশি বুদ্ধদেব বসুর কথোপকথন ধর্মী বাঙলা কবিতার ভবিষ্যৎ প্রবন্ধ অনিল সুরেশকে বলছেঃ

অনিল। আজকালকার একটি কবির লেখা পড়ে আমার আশা হচ্ছে, আর বেকি দেরি নেই। হাওয়া বদলে আসছে।

সুরেশ। কে তিনি? অনিল। জীবনানন্দ দাশ সুরেশ। জীবানন্দ দাশ? কখনো নাম শুনি নি তো।

অনিল। জীবানন্দ নয়, জীবনানন্দ। নামটা অনেককেই ভুল উচ্চারণ করতে শুনি। তাঁর নাম না শোনবারই কথা! কিন্তু তিনি যে একজন খাঁটি কবি, তার প্রমাণস্বরূপ আমি তোমাকে তার একটি লাইন বলছি— ‘আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে-আকাশে।’ …আকাশের অন্তহীন নীলিমার দিগন্ত বিস্তৃত প্রসারের ছবিকে একটিমাত্র লাইনে আঁকা হয়েছে—একেই বলে Magic Line আকাশ কথাটার পুনরাবৃত্তি করবার জন্যই ছবিটি একেবারে স্পষ্ট, সজীব হয়ে উঠেছে। শব্দের মূল্যবোধের এমন পরিচয় খুব কম বাঙালী কবিই দিয়েছেন।

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ভাদ্রের ‘প্রগতি’তে ‘বোধ’ কবিতাটি লেখেন জীবনানন্দ। শনিবারের চিঠি’র শ্রাবণ সংখ্যায় লেখা হল—“শ্রাবণের প্রগতি’র মাসিকীতে কবি জীবনানন্দ (জীবানন্দ নয়) দাশ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—ভাষার দিক দিয়ে জীবানন্দ অনেক নূতনত্বের আমদানি করেছেন..’ঠান্ডা’, ‘কাদা’, ‘শাদা’, ‘ডিম’, ‘মাইল’ প্রভৃতি দেশী শব্দ সিরিয়াস কবিতায় তিনিই প্রথম চালান। ‘মাইল’ শব্দটির মতো জীবানন্দের কবিতাগুলিও যে দেশজ, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই।

অন্যত্র, পৃথিবী পলাতক জীবনানন্দ দাশ আছেন, তিনি নিজেকে স্বপ্নের হাতে তুলে দিয়েছেন।’ পৃথিবী-পলাতক। তবে কি জীবনানন্দবাবু আর নাই! আহা! জীবনানন্দের স্বরূপ জীবনানন্দ স্বয়ং ভাদ্রের ‘প্রগতি’তে নির্দেশ করিয়াছেন—

সকল লোকের মাঝে বসে

আমার নিজের মুদ্রাদোষে

আমি একা হতেছি আলাদা।

মুদ্রাদোষটি কিরূপ—

জন্মিয়াছে যারা এই পৃথিবীতে

সন্তানের মতো হয়ে

সন্তানের জন্ম দিতে দিতে দিতে

যাহাদের কেটে গেছে অনেক সময়।

কিম্বা আজ সন্তানের জন্ম দিতে হয়—

যাহাদের, কি সারা পৃথিবীর

বীজক্ষেতে আসিতেছে চলে

জন্ম দেবে-জন্ম দেবে বলে,

তাদের হৃদয় আর মাথার মতন

আমার হৃদয় না কি…

হাতে তুলে দেখিনি কি চাষার লাঙল?

মাথার মতন হৃদয়? হৃদয়ের সহিত গোবরের তুলনা এই প্রথম। কবিতা যেমনই হউক মুদ্রাদোষটি কিন্তু ভালো নয়। তারপর—

ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে

অবহেলা করে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে

ঘৃণা করে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে।

কবি সব করিয়াই দেখিয়াছেন। শুধু বিবাহ করিয়া মেয়ে মানুষেরে দেখেন নাই। দেখিলে ভালো হইত, গরিব পাঠকেরা বাঁচিত।”

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিনের ‘বিচিত্রা’য় অভিনব গুপ্ত ছদ্মনামে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ‘অগ্রগামী’ নামে প্রবন্ধ লেখেন। শনিবারের চিঠি -র ভাদ্র সংখ্যায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের আলোচনায়ও জীবনানন্দের কবিতার কথা টেনে লেখা হল—“আশ্বিনের বিচিত্ৰায় শ্রী অভিনব গুপ্ত ‘অগ্রগামী’ শীর্ষক প্রবন্ধে ভীষণ গবেষণাশক্তি ও সাহিত্যিক বোধের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রী জীবনানন্দ দাশের (জীবানন্দ নয়) মতো তিনিও বলিতে চাহিয়াছেন—

আলো অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে

স্বপ্ন নয়—কোন এক বোধ কাজ করে!

কিন্তু অভিনব গুপ্তের ‘বোধ’ জীবনানন্দের মতো ‘নির্বোধ নহে এই যা রক্ষা, তিনি বেনামীতে লিখিয়াছেন।”

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ভাদ্রের প্রগতি’তে ‘বোধ’ নামের কবিতা ছাপা হয়। পরে ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’তে সংকলিত হয়। আশ্বিনে ‘আজ’ নামে একটি কবিতা ছাপা হয়। এই কবিতাটি জীবনানন্দের কোনো কাব্যগ্রন্থেই অন্তর্ভুক্ত হয়নি। শনিবারের চিঠি র আশ্বিন সংখ্যার সংবাদ সাহিত্য বিভাগে সজনীকান্ত দাস লিখলেন- “বাঙলার জনসাধারণ। খবর রাখেন কিনা বলিতে পারি না, সম্প্রতি কিছুকাল হইতে ‘পূর্ববঙ্গ’ সাহিত্য নামক এক নূতন সুবৃহৎ এবং সম্পূর্ণ সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সাহিত্যের ‘চসার’ হইতেছেন ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ দাস, ব্রাউন’-কালীপ্রসন্ন ঘোয়, বিদ্যাসাগর এবং হুইটম্যান’-শ্রী জীবনানন্দ (জীবানন্দ নয়) দাশগুপ্ত; ইহার ম্যাথু আর্নল্ড ও ওয়াল্টার পেটার যথাক্রমে আমান বুদ্ধদেব বসু ও শ্রীমান অজিতকুমার দত্ত। এই সাহিত্য যে রূপ দ্রুতগতিতে ওমতির পথে চলিয়াছে তাহাতে আশা হয় যে অদূর ভবিষ্যতে বঙ্গদেশে এতকাল প্রচলিত বঙ্কিম মধুসূদন রবীন্দ্রনাথের বাঙলা সাহিত্য বহু পিছনে পড়িবে। এই সাহিতে কথা হইতেছে তিনটি–সিগ্রেট, সিনেমা ও self-abuse, ‘সানিন’এই সাহিত্যের নিকট বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ এবং স্ত্রী বার্গের confessions এই সাহিত্যের তুলনায় পানসে। দুঃখের বিষয় এখনও এই সাহিত্য তেমন বিজ্ঞাপিত হইতেছে না, পরীক্ষার হাঙ্গামা চুকিয়া গেলেই শ্রীমানের একবার প্রাণপণ করিবেন এরূপ শুনা যাইতেছে। আর একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি, শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এই সাহিত্যের পশ্চিমবঙ্গ এজেন্ট—দীনেশরঞ্জন দাশ নন।

এই নব সাহিত্যের হুইটম্যান শ্রী জীবনানন্দ (জীবানন্দ নয়) দাশের কিছু বাণী আমাদের মর্ম স্পর্শ করিয়াছে। এই সকল বাণীর প্রচার আবশ্যক—

১.

দেখিবে সে মানুষের মুখ?

দেখিবে সে মানুষীর মুখ?

দেখিবে সে শিশুদের মুখ?

চোখে কালো শিরার অসুখ,

যেই কুঁজ—গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে

নষ্ট শসা-পচা চালকুমড়ার ছাঁচে

যে সব হৃদয় ফলিয়াছে।

—সেই সব বোধ। প্রগতি, ভাদ্র ১৩৩৬

কবির হৃদয়ের সাহসে সে কুঁজ ও গলগণ্ড ফলিয়াছে তাহা স্বীকার করা—বাণী বৈ কি! কবিতাটির নামকরণ বোধহয় কিছু ভুল আছে, ‘বোধ’ না হইয়া কবিতাটির নাম ‘গোদ’ হইবে। চালকুমড়া ফলা-র মতো ইহা মাংস ফলা-র কবিতা।

২.

আবার নতুন মাংসে তোমার পৃথিবী ফেল ভরে;

রক্তের হাড়ের বীজ বিছায়ে দিতেছ তুমি পথেঃ

আজ। প্রগতি, আশ্বিন ১৩৩৬

রক্তের হাড়ের বীজ এবং নতুন মাংস! বাবা! এ যে একেবারে হাঁউমাউকাউ মানুষের গন্ধ পাঁউ!

৩.

কুয়াশার ঠোট শুধু কুয়াশার ঠোটে গিয়ে মেশে

তোমার ঠোটের চুমা তাহার ঠোটের তরে নয়।

…..

ঠোটের উপরে ঠোট চুমোর মতন আছে লেগে।

প্রেমিকের মতো চুমো আবার যে ঠোট থেকে ঝরে

মৃত্যুর ঠোটের পরেঃ

আমাদের মুখে ঘাম—মাছি!

ঠোটে ঠোটে যে ঠোটে আগুন আছে—সেই ঠোটে নাই কোনো জল।

………

জেনেছে কাটার চুমা-কাটায় নাইক’ তার কি

তাহার ঠোটের পরে কার ঠোট রয়েছে দেখ তো!

…

আরো চাই? আহা, ঠোটের যদি ‘জান’ থাকিত! আজ’।।

৪.

এইখানে সেই প্রেম মাংস লয়ে দাঁড়ায়াছে এসে

শরীরের রক্তে তার শরীরের রক্ত লেগে রয়! ‘আজ।

সেদিন প্ল্যানচেটে হুইটম্যানকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল আপনি এখন কোথায় আছেন? অনেক সাধ্য-সাধনার পর জবাব পাওয়া গিয়াছিল, কোথায় আছি বলিতে পারিব না। কিন্তু সম্প্রতি বড় লজ্জায় পড়িয়াছি। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, তোমাদের দেশের লেখকের শ্রী জীবনানন্দ (জীবানন্দ নয়) দাশগুপ্তের ও আমার নাম একত্র করিয়া আমাকে বড়ই লজ্জিত করিতেছে। তিনি মহাপুরুষ! তাদের মাথার ভিতরে ‘বোধ কাজ করে–আমি সামান্য ব্যক্তি। তাহাদিগকে বারণ করিয়া দিলে ভালো হয়।”

প্রসঙ্গত জানানো যেতে পারে, পূর্ববঙ্গসাহিত্য’ বলতে সুকৌশলে ‘প্রগতি’ পত্রিকাকেই আহ্বান করা হয়েছে। কারণ প্রগতির প্রকাশ স্থান ছিল ঢাকা। ‘শ্রীমানেরা’ বলতে বুদ্ধদেব বসু ও অজিতকুমার দত্তকে বোঝানো হয়েছে। কারণ তারা দুজনেই তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন এবং সেই মুহূর্তে তাদের পরীক্ষা ছিল আসন্ন। দীনেশরঞ্জন দাস ছিলেন কল্লোল পত্রিকার সম্পাদক।

জীবনানন্দের ‘কস্তুরী’ পত্রিকায় ‘আমার ভালোবাসা’ নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের কার্তিকের শনিবারের চিঠিতে লেখা হল—“আজকালকার কবিদের নিকট যে হাড়-মাংস-রক্ত কিছুই বাদ যায় না তাহা আমরা ‘প্রগতি’র হুইটম্যান শ্রী জীবনানন্দের (জীবানন্দ নয়) বাণীতে শুনিয়াছি। একেবারে রাক্ষসী বুভুক্ষা, হইবেই তো। পূর্ববঙ্গের ‘চসার’ গোবিন্দ দাস লিখিয়া গিয়াছেন ..

আমি তারে ভালোবাসি অস্থি-মাংস সহ।”

১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঢাকা কলেজে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের কার্তিকের বিচিত্রা’য় ‘নবীন কবি’ এই মিস রবীন্দ্রনাথ-কৃত বুদ্ধদেব বসুর এক প্রশংসা পরিচয় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেনঃ ‘বাংলাদেশের আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে বেশি কথা বলবার অধিকার আমার নেই। … কিন্তু দৈবক্রমে বুদ্ধদেব বসুর লেখায় প্রথম যে পরিচয় পেয়েছিলুম তার থেকে মনের মধ্যে এ বিশ্বাস ছিল যে, বাংলা সাহিত্যে নিঃসন্দেহ তিনি সম্মান লাভ করতে আগামীকালের সাহিত্য দৈবারিক যাঁরা, যথাযোগ্য আসনে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাব ভার তাদেরই উপরে।

১৯৩১ সালে ঢাকায় বুদ্ধদেব বসুর উদ্যোগে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করা হয়। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের কার্তিকের শনিবারের চিঠি’ র ‘সংবাদ সাহিত্য’ বিভাগে সজনীকান্ত দাস লিখলেন “..রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন বাঁচিয়া আছেন, তথাপি আরও কয়েক বৎসর তাঁহাকে বাঁচিতে দেওয়ার যে যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে, তাহাই বলিব। তিনি এই সত্তর বৎসরে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ খাটি নয়—অবাস্তব ভাব ও অসত্য ভাষা। অথচ আমাদের কালেই আরেক কবির উদয় হইয়াছে—খুব সত্যকার কবি—তাহার নাম জীবনানন্দ দাশগুপ্ত। হঁহার কবিতায় ভাবের নির্ভীক বাস্তবতা এবং ভাষার অকপট সত্যনিষ্ঠা আছে। তাঁহার ভাষা, ভাবের সত্যনিষ্ঠার গুণ এমনই তীক্ষ্ণ ও কঠিন যে আমাদের মনকে নাড়া দেয়, খোঁচা দেয়-মুগ্ধ করিয়া ঠকায় না। সে শব্দবিন্যাস যমন অভিনব, তেমনই অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে বিহ্বল করে। এইরূপ ভাষার জোর ছিল Shakespear-এর। কিন্তু এই কবিকে কবি-গন্ডর নাম দিয়া সাহিত্যক্ষেত্র হইতে গলাধাক্কা দিয়া বহিস্কৃত করা হইয়াছে।

‘পরিচয়’ পত্রিকার জন্যে জীবনানন্দের ‘ক্যাম্পে’ কবিতা বিষ্ণু দে চেয়ে নিয়েছিলেন এবং চেয়ে নেওয়া লেখা বলে সম্পাদকের (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত) অনাগ্রহ সত্ত্বেও ‘পরিচয়’ ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাঘের আশ্বাস’ কবিতার পর দ্বিতীয় কবিতা হিাবে ক্যাম্পে ছাপা হয়। শনিবারের চিঠি -র ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায় ‘সংবাদ সাহিত্য’ বিভাগে সজনীকান্ত দাস লিখলেন—“চোরা গাইয়েরা যে কেবল ‘জয়ন্তী উৎসর্গের মাঠে আসিয়া কপিলা গাই যাচ্ছেন তাহা নহে, তাহারা মাঠবিশেষে ভিন যোনিতেও বিহার করিয়া থাকেন। সম্প্রতি ‘পরিচয়’—ক্ষেত্রে এইরূপ কোনও বর্ণচোরা গাই হরিণীরূপে ঘাই মারিয়াছেন। কবিতাটির নাম যদিও ‘ক্যাম্পে’, ধাম কিন্তু ক্যাম্পে বাহিরে। কবিতাচ্ছলে কবি যে বিরাহি ঘাইহরিণীর আত্মকথা ও তাহার হৃত্তুতো-দার মর্মকথা কহিয়াছেন, তাহার পরম রমণীয় হইয়াছে।

হৃতুতো-দা’র কথা পাঠক বোধ হয় বুঝিলেন না। কবি বলিতেছেন যে, বনের যাবতীয় ভাই-হরিণকে, ‘তাহাদের হৃদয়ের বোন’ ঘাইহরিণী আঘ্রাণ ও আস্বাদের দ্বারা তাহার ‘পিপাসার সান্ত্বনা’র জন্য ডাকিতেছে। পিস্তুতো মাস্তুতো ভাই-বোনেদের আমরা চিনি। হৃত্তুতো বোনের সাক্ষাৎ এই প্রথম পাইলাম এবং সে ডাক শুনিয়া—একে একে হরিণেরা আসিতেছে গভীর বনের পথ ছেড়েঃ

দাঁতের–নখের কথা ভুলে গিয়ে তাদের বোনের কাছে অই

সুন্দরী গাছের নীচে-জ্যোৎস্নায়।

মানুষ যেমন করে ঘ্রাণ পেয়ে আসে।

তার লোনা মেয়ে মানুষের কাছে।

ভাইয়েরা না হয় তাদের বোনের কাছে আসিল, মানিলাম—আটকাইবার উপায় নাই—কবির তন্ময়নায় না হয় গাছও সুন্দরী হইল, বুঝিলাম—কবির ঘোর লাগিয়াছে—কিন্তু ‘মেয়েমানুষ’ কি করিয়া ‘নোনা’ হইল? নোনা ইলিশ খাইয়াছি বটে, কিন্তু কবির দেশে মেয়েমানুষেরাও কি জারক প্রস্তুত হয়? কবি যে এতদিনে হজম হইয়া যান নাই, ইহাই আশ্চর্য! কিন্তু এ তো মেয়েমানুষ’ নয়, এ যে ঘাইহরিণী!

মৃগীর মুখের রূপে হয়তো চিতারও বুকে জেগেছে বিস্ময়! লালসা-আকাঙ্ক্ষা-সাধ -প্রেম-স্বপ্ন স্ফুট হয়ে উঠিতেছে সব দিকে :

আজ এই বসন্তের রাতে

এইখানে আমার নকটার্ন—

এতক্ষণে বুঝিলাম কবিতার নাম ‘ক্যাম্পে’ হইল কেন! তাহাই হউক ‘নকটার্ন’ শব্দের পরে ড্যাস মারিয়া কবি তাদের নৈশ রহস্যের সরস ইতিহাসটুকু চাপিয়া গিয়া আমাদের নিরাশ করিয়াছেন।

কিন্তু পাঠক ভাবিবেন না, এ শুধু ঘাই হরিণীর ভ্রাতৃপ্রেম। কবি স্বীকার করিয়াছেন, তিনিও একজন ‘পুরুষ হরিণ’। তাই দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—

কেন এই মৃগদের কথা ভেবে ব্যথা পেতে হবে।

তাদের মতন নই আমিও কি!

মার্জিনে বন্ধুবর মন্তব্য করিয়াছেন, ‘তুমি ছাগল’। এই মন্তব্যে আমাদের ঘোরর আপত্তি আছে। এই মন্তব্যের দ্বারা সত্যের অপলাপ করা হইয়াছে। ছাগলেরা ভাই-হরিণদের “মতো হৃদয়ের বোনের ডাকে সাড়া দেয় বটে, কিন্তু তদ্ব্যতীত মধ্যে মধ্যে ‘হৃদয়ের মা’য়ের ডাকে সাড়া দিয়া থাকে। অতি-আধুনিকদের বিষয়ে আমরা আজও এত বড় উচ্চাশা পোষণ করিতে পারি না।

এই সম্পর্কে একটু অবান্তর কথা বলিব। আমরা জানি যে অনেকে শনিবারের চিঠিকে অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট করেন এবং বলেন যে আমরাই পুনরুদ্ধার করিয়া অশ্লীল লেখা ও লেখকের প্রসার সম্মান রাখিতে অনুরোধ করি।

‘পরিচয়’ একটি উচ্চশ্রেণীর কালচার-বিলাসীর ত্রৈমাসিক পত্রিকা। রবীন্দ্রনাথ ইহাকে সস্নেহ অভিনন্দন জানাইয়াছেন এবং হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ইহাতে লিখিয়া থাকেন।

রবীন্দ্রনাথ ও হীরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্যক্তিরা যে কাগজের সম্পর্কে সম্পর্কিত, তাহাতে কি প্রকার জঘন্য অশ্লীল লেখা বাহির হইতে পারে ও হয়, তাহার একাধিক ‘পরিচয়’, পরিচয় দিয়াছেন। ‘ক্যাম্পে’ তাহার চূড়ান্ত নমুনা, সুতরাং এ শ্রেণীর লেখকদের প্রসার ও প্রতিপত্তি কাহাদের আওতায় বাড়িতেছে, পাঠক সাধারণ তাহার বিচার করিবেন।”

শনিবারের চিঠি’ র এই আক্রমণকে লক্ষ্য করে বুদ্ধদেব বসু ১৩৬১ বঙ্গাব্দের পৌষের কবিতায় ‘জীবনানন্দ দাশ’ প্রবন্ধে লেখেন—’আজ নতুন করে স্মরণ করা প্রয়োজন যে, জীবনানন্দ, তার কবি জীবনের সূত্রপাতে, অসূয়াপন্ন নিন্দার দ্বারা এমনভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন যে তারই জন্য কোনো এক সময়ে তার জীবিকার ক্ষেত্রেও বিঘ্ন ঘটেছিল। এ কথাটা এখন আর অপ্রকাশ্য নেই যে পরিচয় প্রকাশের পরে ‘ক্যাম্পে’ কবিতাটির সম্বন্ধে অশ্লীলতার নির্বোধ ও দুর্বোধ্য অভিযোগ এমনভাবে রাষ্ট্র হয়েছিল যে কলকাতার কোনো এক কলেজের শুচিবায়ুগ্রস্ত অধ্যক্ষ তাঁকে অধ্যাপনা থেকে অপসারিত করে দেন।

পরে বুদ্ধদেব বসু চরম চিকিৎসা নামে নাট্যনিবন্ধে এইভাবে সংলাপ নিবন্ধ করেছিলেনঃ

প্রবীণ লেখক। তোমার অন্য একটা কথা মনে পড়লো। জীবনানন্দ দাশের চাকরি যাওয়ার গল্প জানো তো?

অধ্যাপক (মৃদু হেসে)। সেই ‘ঘাই-হরিণী’!

প্রবীণ লেখক। পরিচয়ে ‘ক্যাম্পে’ কবিতা পদ্য বেরিয়েছে। একদিন কলেজ যাওয়ামাত্র জীবনানন্দর তলব পড়লো প্রিন্সিপ্যালের ঘরে। সেই কলেজেই পড়েছিলেন জীবনানন্দ, প্রিন্সিপ্যাল তাঁর মাস্টার মশাই, জীবনানন্দ ঘরে ঢোকামাত্র চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক পরিচয়ের সংখ্যাটা হাতে নিয়ে নিশানের মতো নাড়তে-নাড়তে বললেন, তুমি ‘ঘাই-হরিণী’ লিখেছো? ‘ঘাই-হরিণী’ লিখেছো? যাও-চলে যাও এখুনি! আর জীবনানন্দ তার লাজুক ভঙ্গি নিয়ে, তির্যক চাহনি নিয়ে, নিঃশব্দ গোপন অট্টহাসি নিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলেন..।

এর পদটীকা স্বরূপে লেখক পুনরায় সংযোজন করেন এই মন্তব্য—এই লেখাটা ‘দেশ’ পত্রিকায় বেরোবার পর এক পত্ৰলেখক জানিয়েছিলেন যে সিটি কলেজ থেকে জীবনানন্দ দাশে অপসারণ অন্য কারণে ঘটেছিল। তা হতে পারে। কিন্তু চরিত্রলক্ষণ। সম্মত প্রবচন হিসেবে এটি জানি, কিন্তু বলবো না’র মতোই রক্ষণযোগ্য, তা ছাড়া, আমার যতদূর মনে পড়ে, আমি জীবনানন্দের মুখেই একবার শুনেছিলাম যে ঘাই-হরিণী লেখার জন্য তিনি তার প্রাক্তন অধ্যাপক মহাশয়ের দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছিলেন (দেশ, সাহিত্য সংখ্যাঃ ১৩৭৫)।

ভূমেন্দ্র গুহ ‘ক্যাম্পে’ কবিতা সূত্রে এই বিবরণী জানিয়েছেন— “সেদিন সন্ধ্যের পর জীবনানন্দ কথায়-কথায় বলেছিলেন, আমি অনেকসময় ভেবেছি আমার কবিতা সম্বন্ধে আমি কিছু লিখি। সজনীবাবুর একটি লেখার উত্তরে লিখেও ফেলেছিলাম, ক্যাম্পে কবিতাটির শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রসাথে। পরে ভেবে দেখেছি, এ সব করে কিছু হয় না। তার নিজের অভিজ্ঞতার উদ্দীপনেই এক এক রকমভাবে নিজে থেকে বুঝে নিতে থাকেন। সেখানে এসব লেখার কোনো মানে নেই। তাই ছাপতে দিই নি কোথাও।

ভূমেন্দ্র গুহ না-ছাপার ব্যাপারে লেখাটি চেয়ে নেন জীবনানন্দের কাছ থেকে। তারপর ‘ময়ূখ’ পত্রিকার ডেরায় ফেরার পর সবাই তাকে নিদারুণ অভিযোগ করতে লাগলো যে, আমি নিরেট হীনবুদ্ধির মতো কাজ করেছি। কেন-না লেখাটি ছাপাব না, এ রকম প্রতিশ্রুতি দেওয়া মোটেই ঠিক হয়নি। শেষ পর্যন্ত এ রকম একটা রফা হল যে, ছাপা হবে জীবনানন্দের অনুমতি নিয়েই। সম্মুখের পরবর্তী কোনো এক সংখ্যায় ছাপা হবে, তবে সেইসংখ্যাটি হবে ‘ক্যাম্পে’ কবিতাটির উপর একটি সেমিনার এবং এই লেখাটি হবে সব শেষে সামিল—আপের ভঙ্গিতে।

অবশ্য সে সেমিনার আর হয়নি, লেখাটিও অনেকদিন আমার কাছে পড়ে থেকেছে, এবং অবশেষে ‘শতভিষা’ কবিতা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

আসলে জীবনানন্দ দাশ ক্যাম্পে প্রসাথে ব্যাখ্যায় একটি জায়গায় সজনীকান্ত দাস আক্রমণ করেছিলেন, …বাংলাদেশে সজনে গাছ ছাড়া আরো ঢের গাছ আছে—সুন্দরী গাছ বাংলার বিশাল সুন্দরবন ছেয়ে রয়েছে যে সজনের কাছে তা অবিদিত থাকতে পারে-prurience এর কাছে প্রকৃত সমালোচকের অন্তরাত্মা যেমন চিরকালই অজ্ঞাত, অনাবিস্কৃত।’

‘শতাব্দী’ পত্রিকায় জীবনানন্দের ‘শকুন’ কবিতা প্রকাশিত হয়। ‘শনিবারের চিঠি’র ১৩৪০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় ‘সংবাদ সাহিত্য’ বিভাগে সজনীকান্ত দাস লিখলেন— “মডার্ন নামের আশ্রয়ে কিরূপ ধাপ্পাবাজী চলিতেছে তাহার পরিচয় পাইতে কাহারো বাকি নাই। নমুনা হিসাবে ‘শতাব্দী’ কাগজের ‘শকুন’ উল্লেখযোগ্যঃ

মাঠ থেকে মাঠে মাঠে —

সমস্ত দুপুর ভরে এশিয়ার আকাশে আকাশে

শকুনেরা চরিতেছে।

মানুষ দেখেছে হাট ঘাঁটি বস্তি নিস্তব্ধ, প্রন্তর

শকুনের, শকুনের নামে পরস্পর

কঠিন মেঘের থেকে; (পরস্পর নামে? কঠিন মেঘের থেকে?)

আবার করিছে আরোহণ

আঁধার বিশাল ডানা পাম গাছে

একবার পৃথিবীর শোভা দেখে—

বোম্বায়ের সাগরের জাহাজ কখন

বন্দরের অন্ধকারে ভিড় করে দেখে তাই;—

একবার স্নিগ্ধ মালাবারে

উড়ে যায়-কোন এক মিনারের বিমর্ষ কিনার ঘিরে শকুন

পৃথিবীর পাখিদের ভুলে গিয়ে চলে যায় যেন মৃত্যুর ওপারে;

কোন বৈতরণী অথবা এ জীবনের বিচ্ছেদের বিষয় লেগুন

কেঁদে ওঠে..চেয়ে দেখে

কখন গভীর নীলে মিশে গেছে সেই সব হুন।

শকুনকে লইয়া কবিত্বের এরূপ ঝাপটাঝাপটি ইতিপূর্বে আমরা দেখি নাই। কল্পনার ক্যানভাস যে বড় এ বিষয়ে সন্দেহ কি? একেবারে এশিয়ার আকাশে আকাশে’ এমন কি বোম্বাই হইতে মালাবার পর্যন্ত। মডার্ন হইবার অনেকগুলি Accessories-ইইহাতে মিলিবে। এশিয়ার একপাল আকাশ, শকুন, পামগাছ, বোম্বাই জাহাজ, মালাবার বৈতরণী, লেগুন, হন। আয়ুর্বেদে শুনিয়াছি প্রলাপেরও জাতিভেদ আছে—কিন্তু শকুনী-প্রলাপ কোন জাতীয় প্রলাপ?”

১৩৪৩ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ের ‘কবিতা’ পত্রিকায় ‘শঙ্খমালা’ কবিতাটি লেখেন জীবনানন্দ। ‘শনিবারের চিঠি’র শ্রাবণ সংখ্যায় লেখা হল—“কবিতার ৪র্থ সংখ্যায়ঃ

সে কে এক নারী এসে ডাকিল আমারে

বলিল তোমারে চাই

বেতের ফলের মতো নীলাভ ব্যথিত তোমার দুই চোখ

খুঁজেছি নক্ষত্রে আমি—কুয়াশার পাখনায়—

সন্ধ্যার নদীর জলে নামে যে আলোক

জোনাকির দেহ হতে, খুঁজেছি তোমারে সেইখানে;

ধুসর পেঁচার মতো ডানা মেলে অঘ্রাণের অন্ধকারে

ধানসিড়ি বেয়ে বেয়ে

সোনার সিড়ির মতো ধানে আর ধানে

তোমারে খুঁজেছি আমি নির্জন পেঁচার মতো প্রাণে।

সিঁড়ি দেখিয়া যেমন কাশী চেনা যায় ‘ধানসিড়ি’ দেখিয়া জীবনানন্দ (জীবানন্দ নহে) দাশকে পাঠক চিনিতে পারিবেন। কিন্তু কথাটা নাম লইয়া নয়—অলৌকিকত্ব লইয়া। ‘নির্জন পেচার মতো প্রাণ’ যদি অলৌকিক না হয় তাহা হইলে সীতার পাতাল প্রবেশও অলৌকিক নয়।”

১৩৪৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র’র কবিতায় জীবনানন্দের ‘বিড়াল’ কবিতা প্রকাশিত হয়। শনিবারের চিঠি’র ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় সজনীকান্ত দাস, জীবনানন্দ সহ অনেককে আক্রমণ করে লিখলেন-“এই প্রতিভাবান কবিদের আর একটি কৌশল—কবিতা লিখিতে লিখিতে অকস্মাৎ অকারণে এক-একজন ভদ্রলোকের মেয়ের নাম করিয়া আমাদিগকে উৎসুক ও উৎসাহিত করিয়া তোলেন। ‘ইকনমিক্স’ লিখিতে লিখিতে শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু অকারণে ‘রানি’কে টানিয়া আনিয়াছেন। ‘জাতক’ এ শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ‘সুরমা’ নামীয়া একটি ভদ্রমহিলাকে অত্যন্ত লজ্জা দিয়াছেন; এবং ‘বসন্তের গান’ এ শ্রী সমর সেন ‘মালতী রায়’ নামক কোনও কামিনীর নরম শরীর লইয়া যাহা করিবার নয় তাহাই করিয়াছেন। ইহার সূত্রপাত হইয়াছে নাটোরের ‘বনলতা সেন’ কে লইয়া। এ সকল ব্যতিরেকে ‘কবিতা’য় প্রতিভার পরিচয় আছে বুদ্ধদেবের বৌদ্ধ কল্পনায় এবং খ্রিস্টীয় ছন্দপতনে। ..এবং গন্ডার কবি জীবনানন্দ (জীবানন্দ নহে) এর সম্পাদক ঠকানো প্রলাপে, যথা—

সারাদিন এক বিড়ালের সাথে ঘুরে ফিরে

কেবলই আমার দেখা হয়;

গাছের ছায়ায়, রোদের ভিতরে, বাদামী পাতার ভিড়ে

কোথাও কয়েক টুকরো মাছের কাঁটার সফলতার পর

তারপর শাদা মাটির কঙ্কালের ভিতর

হৃদয়কে নিয়ে মৌমাছির মতো নিমগ্ন হয়ে আছে দেখি;

কিন্তু তবুও তারপর কৃষ্ণচূড়ার গায়ে নখ আঁচড়াচ্ছে

সারাদিন সূর্যের পিছনে পিছনে চলছে সে।

একবার তাকে দেখা যায়।

একবার হারিয়ে যায় কোথায়

হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান রঙের সূর্যের নরম শরীরে।

শাদা থাবা বুলিয়ে বুলিয়ে খেলা করতে দেখতাম তাকে

তারপর অন্ধকারকে ছোট ঘোট বলের মতো থাবা দিয়ে।

লুফে আনল সে।

তবুও cat-out of bag যে হইতেছে না ইহাই আশ্চর্য এবং ইহাই কবিতা”।

১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র’র ‘শনিবারের চিঠি’তে সজনীকান্ত দাস ‘মাইকেল বধ-কাব্য লিখলেন। সাথে কিছুটা ভূমিকা। চর্যাপদী কবি লুইপাদ, বড়ু চণ্ডীদাস, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কৃত্তিবাস, গোবিন্দ দাস, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কাশীরাম দাস, সৈয়দ আলাওল, রামপ্রসাদ, রামমোহন রায়, ফকির চাঁদ, ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল, দীনবন্ধু, মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ, বিহারীলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, কামিনী রায় থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, যতীন বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ, কুমুদরঞ্জন, প্রমথ চৌধুরী, কালিদাস, নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ পর্যন্ত অর্থাৎ ৯৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ অবধি সমস্ত প্রধান কবিদের ছন্দ ও ভাষার স্টাইল এমন অবলীলায় ব্যঙ্গ-রসের সাহায্যে তুলে ধরেছেন যা বিস্ময়কর। লেখার মুনশিয়ানায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ রচনাটিকে সপ্রশংস আশীর্বাদ জানিয়েছিলেনঃ

৯।

ভারত সমুদ্রের তীরে

কিংবা ভূমধ্য সাগরের কিনারে

অথবা টায়ার সিঙ্গুর পারে

আজ নেই, কোনো এক দ্বীপ ছিল একদিন—

নীলাভ নোনার বুকে

নির্জন নীলাভ দ্বীপ—

লঙ্কা তার নাম।

আর এক প্রসাদ ছিল,

আর ছিল নারী—

স্থূল হাতে ব্যবহৃত হয়ে ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে

মচকা ফুলের পাপড়ির মতো লাল দেহ

ব্যবহৃত-ব্যবহৃত হয়ে

শূয়ারের মাংস হয়ে যায়

চডুয়ের ডিমের মতো শক্ত ঠাণ্ডা কড়কড়।

ছিল রাবণ আর ছিল বীরবাহু।

বীরবাহু ঘাই-হরিণ ।

রামচন্দ্র চিতাবাঘিনী—

সারারাত চিতা-বাঘিনীর হাত থেকে

নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে

খল খল অন্ধকার ভোরে

বীরবাহু বাদামী হরিণ

চিতা-বাঘিনীর কামড়ে ঘুরে পড়ল ঘাসের উপরে

শিশির ভেজা ঘাস।

হল দেহের রঙ ঘাসফড়িঙের দেহের মতো কোমল নীল

রোগা শালিখের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো।

অনেক কমলা, রঙের রোদ উঠল।

অনেক কমলা রঙের রোদ

অনেক কাকাতুয়া আর পায়রা উড়ল—

ধানসিড়ি নদী, জলসিড়ি ক্ষেত

সাইবাবলার ঝাড়, আর জাম হিজলের বন

দুপুরের জলপিপি

অজস্র ঘাই-হরিণ ও সিংহের ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি,

চারিদিকে পিরামিড কাফনের ঘ্রাণ।

আর নাটোরের বনলতা সেন।

নাচিতেছে টারানটেলা।

তারপর মেঘের দুপুর

পরে হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান রঙের সূর্যের নরম শরীর;

সিন্ধু সারস আর সিন্ধু শকুন—

হিজল বনের মতো কালো

পাহাড়ের শিঙে শিঙে গৃহিণীর অন্ধকার গান।

পাহাড়ের হিমকুঞ্চিত জরায়ু ছিড়ে

তুমি এসো সরস্বতী।

শিশির ভেজা গল্প করে বলে দাও

রাবণ কাকে যুদ্ধে পাঠাল এরপর।

১৩৪৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিনের কবিতায় ‘ও হৈমন্তিকা (পরে ‘আকাশলীনা’ নামে ‘সাতটি তারার তিমির’ কাব্যগ্রন্থে সংকলিত), ‘ফিরে এসো’, ‘সমারূঢ়’ এই তিনখানি কবিতা প্রকাশিত হয়। শনিবারের চিঠি’র অগ্রহায়ণ সংখ্যার সংবাদ সাহিত্য বিভাগে সজনীকান্ত দাস লিখলেন—“কবি জীবনানন্দ (জীবানন্দ নহে) দাশকে আর ঠেকাইয়া রাখা গেল না; রসের যে তুরীয়-লোকে তিনি উত্তরোত্তর উত্তীর্ণ হইতেছেন বুদ্ধদেব বসু অথবা সমর সেনের প্রশংসা সেখানে আর পৌছিবে না। জলসিড়ি নদীর ধারে যেখানে ধানসিড়ি ক্ষেত তাহারই পাশে জাম হিজলের বনে তাহার মন এতকাল পড়িয়াছিল।

নাটোরের বনলতা সেন সেখান হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া কাঁচাগোল্লা খাওয়াইয়া অনেকটা দূরস্ত করিয়া আনিয়াছিলেন কিন্তু—

কতক্ষণ থাকে শিলা শুন্যেতে মারিলে

কতক্ষণ জলের তিলক রহে ভালে।

জাল ছিড়িয়া তিনি আসিয়াছেন—চিতাবাঘিনীর ঘ্রাণে ব্যাকুল ঘাই-হরিণের মতো। আর তাহাকে ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না। এবার হৈমন্তিকী।

হৈমন্তিকীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেছেন—

আকাশের আড়ালে আকাশে মৃত্তিকার মতো তুমি আজঃ

তার প্রেম ঘাস হয়ে আসে

হে হৈমন্তিকী

তোমার হৃদয় আজ ঘাস।

প্রেয়সীকে এতকাল আমরা হৃদয়ে লইতাম—ভালোবাসিতাম। এইবার প্রেয়সীর হৃদয়ে চরিবার দিন আসিল। একসাথে তাহারও মনের ওষুধ-এ সম্ভাবনার কথা কে কল্পনা করিতে পারিয়াছিল? কিন্তু হৃদয় কি অকারণে ঘাস খাইয়াছে?

একদিন নীল ডিম করেছ বুনন

আজো তারা শিশিরে নীরব।

প্রেয়সী নীল ডিম বুনিয়াছেন, ঘাসের মাঝখানে শিশিরে পড়িয়া তারা নীরব আছে। কবি প্রতীক্ষা করিতেছেন—

পাখীর ঝর্ণা হয়ে কবে

আমারে করিবে অনুভব।

কবিতা পত্রিকার সুদিন আসিতেছে মনে হইতেছে। অথবা সুদিন ইতিমধ্যেই আসিয়াছে। ডিম ফুটিয়া ‘পাখীর ঝর্ণা’ হইয়া শ্রীযুক্ত সমর সেন ইতিমধ্যেই বাহির হইয়া পড়িয়াছেন এবং অহিরাবণী মতে যাহা শুরু করিয়াছেন, ঠাকুরদা রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন সুস্থ থাকিলে অশু মুখুজের জীবনী না লিখিয়া নিজের বংশ পরিচয় লিখিতে শুরু করিতেন!

তোমার ক্লান্ত উরুতে একদিন হয়েছিল

কামনার বিশাল ইশারা…

কাঁচা ডিম খেয়ে প্রতিদিন দুপুরে ঘুম,

নারী ধর্ষণের ইতিহাস

পেস্তা চেরা চোখ মেলে প্রতিদিন পড়া

দৈনিক পত্রিকায়।

এই কাঁচা ডিমই জীবনানন্দের (জীবানন্দ নয়) ‘নীরব ডিম’এবং ইহা ভক্ষণ করিয়াই নারী ধর্ষণ।…

দুঃখের বিষয়, উপদেষ্টা বুদ্ধদেববাবুকে যথাকালে এইভাবে সাবধান করিয়া দিবার মতো সহৃদয় সাহিত্যিক কেহ ছিল না। থাকিলে তিনি তিন মাস অন্তর সমর সেনের ‘কাচা ডিম খাওয়া’ কবিতা না ছাপিয়া সেই ডিম সাপ্লাই করিয়া বেশ দু-পয়সা পিটিতেও পারিতেন। জীবনানন্দের (জীবানন্দ নহে) ডিমগুলিও শিশিরে ভিজিয়া নীরব হইয়া থাকিবার অবকাশ পাইত না।

হিস্ট্রি রিপীটস ইট সেলফ—ফিরিয়া ফিরিয়া সেই ব্যাপারই ঘটিতেছে। ইয়ার্কি করিতে গিয়া তরুণ সম্প্রদায়ের কেহ গর্ভবতী হইয়া থাকিবেন—মুসলও যথাকালে দেখা দিয়াছে এবং শরবনে কাটাকাটিও শুরু হইয়া গিয়াছে। ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত বর্তমান সংখ্যা ‘কবিতা’য় আছে। কিন্তু ছেলে-বুড়া ভেদ নাই। কবি জীবনানন্দ (জীবানন্দ নহে) বুড়া সুরেন মৈত্রের উপর শর নিক্ষেপ করিয়াছেন, এবং অজিত দত্ত সুধীন্দ্র দত্তকে মারিয়াছেন। সাংঘাতিক সিভিল ওয়ার! জীবনানন্দ (জীবানন্দ নহে) লিখিয়াছেন—

অধ্যাপক, দাঁত নেই—চোখে তার অক্ষম পিঁচুটি

বেতন হাজার টাকা মাসে—আর হাজার দেড়েক

পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুঁটি

সবই মিলিয়া যাইতেছে, কেবল মৃত কবিদের মাংস-কৃমি খুঁটি অনুবাদ কবিতা বেচিয়া হাজার দেড়েক আসিয়াছে কিনা আমাদের জানা নাই। মনে হয়, এটা অত্যুক্তি। কিন্তু সি সাংঘাতিক গালাগাল।”

১৩৪৪ বঙ্গাব্দের পৌষের ‘কবিতা’ পত্রিকায় ‘শীতরাত’ নামের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। শনিবারের চিঠি’র ফাল্গুন সংখ্যায় ‘অতি আধুনিক কবিতা’ নামে সজনীকান্ত দাস লিখলেন- “..কাব্য করিতে আসিয়া গদ্য-কাব্যের বিভীষিকাকে এড়াইয়া চলা সহজ নয়। কাব্য-সংসারের অতি আধুনিকতা-মহামারীর মূল বীজ যেখান হইতে সংক্রামিত হইয়াছে ও আজিও হইতেছে, প্রতিষেধের জন্য খোন্তা-কোদাল লইয়া ধাওয়া না করিয়া উপায় নাই। …গদ্যেও বিষয়বস্তুর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যথাযথ শব্দ প্রয়োগের গুণে কাব্যের আমেজ লাগে। এই জন্য গদ্যকে পদ্যাকারে গ্রথিত হইবার হীনতা স্বীকার করিতে হইবে কেন? যেখানে আবেগ বা ইনস্পিরেশনের সত্যকার অভাব এই পংক্তি-বিভাগের সহায়তায়ই কি কাব্যের ক্ষেত্রে গদ্যকে মুক্তি দিতে পারে? পারে না যে তাহার প্রমাণ দিতেছি —

সিংহ অরণ্যকে পাবে না আর,

পাবে না আর।

কোকিলের গান

বিবর্ণ এঞ্জিনের মতো খসে খসে

চুম্বক পাহাড়ে নিস্তব্ধ

হে পৃথিবী, হে বাকযন্ত্র

পাশ ফিরে শোও”।

১৩৪৩ বঙ্গাব্দের পৌষের কবিতায় জীবনানন্দের ‘সিন্ধুসারস’ কবিতা প্রশিত হয়। ‘শনিবারের চিঠি’র ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় সংবাদ সাহিত্য বিভাগে সজনীকান্ত দাস লিখলেন—“কোনও মধুচ্ছন্দা দেবী ‘জীবনানন্দ দাশের প্রতি’ (জীবানন্দ নহে) মধু প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু ছন্দ ঠিক রাখিতে পারেন নাই—

কাঞ্চি বিদিশার মতো বধূ আর কুমারী মেয়েরা

কোথঅয় হারায়েছে আজ তারা?

তাহাদের মুখশ্রী এতোদিন পরে

আজো মনে মাছির মতো ঝরে!

এখানেই শেষ নয়। মধুচ্ছন্দা সেকালের ছোকরাদেরও স্মরণ করিয়াছেন, সুতরাং জীবনানন্দ (জীবানন্দ নহে) দাশের পথ নিষ্কন্টক নয়”।

১৩৪৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিনের ‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকার ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যায় জীবনানন্দের ‘ফুটপাথে’ কবিতা প্রকাশিত হয়। শনিবারের চিঠি’র কার্তিক সংখ্যার ‘সংবাদ সাহিত্য বিভাগে সজনীকান্ত দাস লিখলেন—“কবি জীবনানন্দ (জীবানন্দ নহে) দাশ চতুরঙ্গের (চৌরঙ্গীর?) ফুটপাথে বসিয়া পড়িয়াছেন—

অনেক রাত হয়েছে অনেক গভীর রাত হয়েছে

কলকাতার ফুটপাথ থেকে ফুটপাথ-ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে

কয়েকটি আদিম সপিণী সহোদরার মতো

এই যে ট্রামের লাইন ছড়িয়ে আছে

পায়ের তলে, সমস্ত শরীরে রক্তে

এদের বিষাক্ত স্পর্শ অনুভব করে হাঁটছি আমি।

কলিকাতার ফুটপাথে আমরাও চলাফেরা করি এবং অনেক গভীর রাতেও যে না করি হলফ করিয়া তাহা বলিতে পারিব না। কিন্তু ফুটপাথে সপিণী সহোদরার মতো বিষাক্ত ট্রামের লাইন দেখা কখনও ভাগ্যে ঘটে নাই। আমাদের বরাবরই সন্দেহ ছিল। হোটেলগুলি পুরা দাম লইয়া আমাদিগকে ঠকায়, এইবারে তাহা প্রমাণ হইয়া গেল’। জীবনানন্দ বাবুর (জীবানন্দ নয়) বরাত ভালো, খাঁটি জায়গার সন্ধান তিনি পাইয়াছেন। লক্ষ্মণ সব ঠিক ঠিক মিলিয়া যাইতেছে, কবি ‘নির্জলা সত্য বলিতেছেন—

পায়ের তলে লিকলিকে ট্রাম্মের লাইন—

মাথার ওপরে অসংখ্য জটিল তারের জাল শাসন করছে।

জলপাইয়ের পল্লবে ঘুম ভেঙে গেল বলে কোনো ঘুঘু (বাস্তু?)

কোমল নীলাভ ভাঙা ঘুমের আস্বাদ

তোমাকে জানাতে আসবে না

হলুদ পেঁপের পাতাতে একটা আচমকা পাখি

বলে ভুল হবে না তোমার

সৃষ্টিকে বহন-কুয়াশা বলে বুঝতে পেরে

চোখ নিবিড় হয়ে উঠবে না তোমার

পেঁচা তার ধূসর পাখা আমলকীর ডালে ঘষবে না এখানে

সবুজ ঘাসের ভিতর অসংখ্য দেয়ালি পোকা মরে রয়েছে

দেখতে পাবে না তুমি এখানে।

শেষ পরিণতিতে আমরা সরিষাফুল দেখিয়া থাকি, দেয়ালি পোকা সম্পূর্ণ অভিনব, জীবনানন্দের (জীবানন্দ নহে) অরিজিন্যালিটি আর অন্ধকার করা চলিবে না।”

১৩৪৫ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণের ‘শনিবারের চিঠি’র ‘সংবাদ সাহিত্য বিভাগে জীবনানন্দ ও তার কবিতাকে সরাসরি আক্রমণ করে সজনীকান্ত দাস লিখলেন—“অতি-আধুনিক যুগে একটি কবিতার ediology এইরূপ নির্দিষ্ট হওয়া উচিত ছিল—স্ত্রী বাপের বাড়ি গিয়াছেন, দুই মাস পরে ফিরিবেন দ্বিপ্রহরে সিমেন্ট করা মেঝেয় আঁচল বিছাইয়া শুইয়া পাকা কৎবেল প্রচুর ঝাল ও নুন সহযোগে খাইতে খাইতে তিনি সজল চক্ষে স্বামীকে পত্র লিখিতেছেন—তাহার মন কেমন করিতেছে, মনে হইতেছে আর বাঁচিবেন না। একখানা জর্জেট শাড়ি আধুনিক পদ্ধতিতে পরিবার বাসনা ছিল, বাসনা বুঝি অপূর্ণই থাকিয়া যায়।

মাসের শেষ, স্বামীর ট্যাকে, রমনার মাঠ, সন্ধ্যায় হোটেলে নিষিদ্ধ পানীয় গ্রহণের অভ্যাস আছে, বিকাল হইতেই এক শাঁসালো বন্ধুর সঙ্গ লইয়াছেন। তাহার সহিত মিউনিসিপ্যাল মার্কেট, হোয়াইটওয়ে লেডল ও চাদনি ঘুরিয়া টুকিটাকি অনেক জিনিস অনিচ্ছায় বহন করিয়া যখন জাপানী চুল—ছাঁটাই—সেলুনে প্রবেশ করিলেন, তখন পা আর চলে না। সেখানে অপেক্ষাকৃত অধিক শাসালো অপর এক মোটরী বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ। পরিপাটি রকম চুল ছাঁটিয়া ও দাড়ি কামাইয়া মৌখিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া দুই শাসালো যখন বমাল বিদায় হইলেন, স্ত্রী চিঠির কথা স্বামীর মনে হইল। ছাঙ্গু ভ্যালিতে এক পেয়ালা চা খাইতে খাইতে চিঠি পড়া হইল। সেই অবস্থায় পত্নীকে তিনি কবিতায় যে জবাব লিখিলেন, শ্ৰী জীবনানন্দ (জীবানন্দ নহে) দাশের নামে তাহা শারদীয়া সংখ্যা ‘শ্রীহর্ষে’ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছিলেন—

কোথাও মানুষ নাই ধীরে মনে ঘাসের তরঙ্গ দিয়ে চলে যাবে

খানিকটা জল আর তরকার আলো নিয়ে

বিলোল রীতির দিন রুদ্ধ করে

তাহারে নগ্নতা দেবে-নতুন জন্মের তাহা নাই।

তবু তার পরিবর্তে যেন টের অরুস্তদ দল

অজ্ঞাতবাসের থেকে বিলাপের মতো উঠে এসে

শুষ্ক শিকড়ের দেশে আবার প্রত্যাশা হয়ে উদ্বিলিবে;

সেই প্রত্যাসন্ন শব্দ শুনি মনোনারীদের।

চারিদিকে অভিভূত মূমুন্ডের ক্যাম্পে

বক্র, ভগ্ন, পেয়ালার ফাটলের কালো কালো দাগে

অন্ধকার নিরুদ্দেশ গলির ইশারা আর

লুব্ধ হয়ে থাকিবে না চিরদিন।

জন্মোতিহাস ঠিক মতো লিখিত হয় না বলিয়া অতি-আধুনিক কবিরা দুর্বোধ্য ঠেকে, আসলে এগুলি জলের মতো পরিষ্কার।”

১৩৪৫ বঙ্গাব্দের মাঘের শনিবারের চিঠিতে ‘সংবাদ সাহিত্য’ বিভাগে সজনীকান্ত দাস লিখলেন-“ধবল কুষ্ঠ জানিতাম। কিন্তু কবি জীবনানন্দ (জীবানন্দ নহে) দাশ সম্প্রতি ধবল শব্দ শুনিতেছেন। কবিরাজ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি শাস্ত্র ঘাঁটিয়া বিশেষ সঙ্কোচের সহিত বলিলেন, ফেরঙ্গ রোগ পর্যায়ে এ একটা কঠিন ব্যাধি, রক্তগোধিকার লালে’র সহিত ‘কৃষ্ণ-কৰ্ণমর্দনের নিয়মিত প্রয়োগ ব্যতিরেকে এই ব্যাধি সারিবার নহে, ব্যাধি নিশ্চয়, নাইলে এরূপ প্রলাপ কেন?

মোমের প্রদীপ বড় ধীরে জ্বলেধীরে জ্বলে—

ধীরে জ্বলে আমার টেবিলে

মণীষার বইগুলো আরো স্থির-শান্ত আরাধনাশীল;

পৃথিবীতে চরি—সমন্বয়ে—রক্তগোধিকার মতো লালঃ

দন্ডী সত্যাগ্রহে আমি বিকশিত জীবনের করুণ আভাস

অনুভব করিঃ কোনো গ্লাসিয়ার—হিম স্তব্ধ কমোরেন্ট পাল

বুঝিবে আমার কথা; জীবনের বিদ্যুৎ-কম্পাস অবসানে,

তুষার ধূসর ঘুম খাবে তারা মেরুসমুদ্রের মতো অনন্ত ব্যাদানে।

ভাইপো ন্যাপলা পাশে দাঁড়াইয়া কবিতাটি শুনিতেছিল, হঠাৎ ‘হয়েছে হয়েছে বলিয়া সে লাফাইয়া উঠিল। বিরক্ত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, কি হয়েছে? আমার বিরক্তি ন্যাপলা টের পাইয়াছিল, মাথা চুলকাইয়া বলিল, ধূসর। তাহার হাতে শব্দ-প্রতিযোগিতার একটা কাগজ। বুঝিলাম ‘ধূসর’-এ আটকাইয়াছিল।”

১৩৪৫ বঙ্গাব্দের চৈত্রর পরিচয়ে জীবনানন্দের ‘গোধূলিসন্ধির নৃত্য’ কবিতা প্রকাশিত হয়। ‘শনিবারের চিঠি’র চৈত্রের ‘সংবাদ সাহিত্য’ বিভাগে সজনীকান্ত দাস লিখলেন, “গোধুলিসন্ধির নৃত্য দেখিয়াছেন? ‘চৈত্রের পরিচয়ে’ দেখিতে পাইবেন। নাটোরের বনলতা সেনকে বিস্মৃত হইয়া কবি জীবনানন্দের (জীবানন্দ নহে) এই টারানটেলা নাচ! হায় রে, যদি নাচ না হইয়া সোয়ান সঙ হইত।

পিপুলের গাছে বাসে পেঁচা শুধু একা

চেয়ে দেখেঃ সোনার বলের মতো সূর্য তার

রূপার ডিমের মতো চাদের বিখ্যাত মুখ দেখা।

হরিতকী শাখাদের নিচে যেন হীরার স্ফুলিঙ্গ

আর স্ফটিকের মতো শাদা জলের উল্লাস;

নৃমুন্ডের আবছায়া—নিস্তব্ধতা—

বাদামী পাতার ঘ্রাণ—মধুকুপী ঘাস।

কয়েকটি নারী যেন ঈশ্বরের মতোঃ

পুরুষ তাদের, কৃতকর্ম নবীন;

খোঁপার ভিতরে চুলে ও নরকের কালো মেঘ,

পায়ের ভঙ্গির নীচে হঙকঙের তৃণ।

গোপালটা চেঁচাইয়া উঠিলেন। ওই রে, বাঙাল ধরা পড়েছে—তৃণ-এ ধরা পড়েছে। কিন্তু নারী যেন ঈশ্বরের মতো ব্যাপারটি কি হল?

বলিলাম, ঘাবড়াবেন না আর আছে—

সেইখানে যূথচারী কয়েকটি নারী

ঘনিষ্ঠ চাদের নিচে চোখে আর চুলের সঙ্কেতে

মেধাবিনী; দেশ আর বিদেশের পুরুষেরা ।

যুদ্ধ আর বাণিজ্যের রক্তে আর উঠিবে না মেতে

প্রগাঢ় চুম্বন ক্রমে টানিতেছে তাহাদের

তুলোর বালিশে মাথা রেখে আর মানবীয় ঘুমে স্বাদ নাই—

গোপালদার এবার আর্তকণ্ঠ। বলিলেন, থাম। তিনি ই.বি.আর ও বি.এন. অর এর টাইম টেবল ঘাঁটিয়ে লাগিলেন। বরিশাল হইতে রাঁচি। খানিক পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, দেখছি দুর্ভোগ বড় কম হবে না।”

এই ‘গোধূলিসন্ধির নৃত্য’ কবিতাটির শনিবারের চিঠি ছাড়াও আরও অনেকে সমালোচনা করেন। ‘কবিতা-পরিচয়’ নামে কবিতা সমালোচনার (আষাঢ়, ১৩৭৩) পত্রিকায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখলেন—“কয়েকটি সর্বনাশপন্থী নারী কোথাও এক জঙ্গলের মধ্যে সদ্য জ্যোৎস্নায় নাচ শুরু করেছে। তাদের ঘিরে কয়েকটি পুরুষ। কবিতাটির বিষয় ‘এইটুকুই—আর কিছু নেই—এখন, এরপর নানা রকম তত্ত্ব গবেষণা ও মাথার চুল ছেড়া যেতে পারে, কিন্তু কবিতাটি এইটুকুই।”

‘গোধূলিসন্ধির নৃত্য’ কবিতাটির সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই আলোচনা পড়ে পরে ‘কবিতা-পরিচয়ে’ (শ্রাবণ ১৩৭৩) নরেশ গুহ লিখলেন—সুনীলবাবুর ব্যাখ্যা প্রধান অসুবিধে হচ্ছে এই যে, কোথায় কয়েকটি সর্বনাশপন্থী নারী এক উজান, সদ্য জ্যোৎস্নায় নাচ শুরু করেছে তা আমি কবিতাটিতে খুঁজে পাচ্ছি না। আমার ধারণা, এটি একটি প্রগাঢ় ঠাট্টার কবিতা। এ জন্য নয় যে ‘সাতটি তারার তিমিরে’ সেটাই হচ্ছে বাদী সুর, আরও কারণ রয়েছে। আলোচ্য কবিতাটির শব্দ ব্যবহার পর্ব করে দেখুন।

অতঃপর ‘কবিতা-পরিচয়ের’ (ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৭৩) আরেকটি সংখ্যায় অরুণকুমার সরকার লিখেছেন—’প্রথমজন কবিতাটির মধ্যে একটি মনোরম নাচের ছবি দেখতে পেয়েছেন। তার কাছে এ কবিতার নৃত্যই প্রধান। দ্বিতীয়জনের ধারণা, এটি একটি প্রগাঢ় ঠাট্টার কবিতা। উভয়েই মতামতই আমার কাছে খুব মজাদার বলে মনে হল। কেন না আলোচিত কবিতাটি এ যাবৎ আমার মনে যে অর্থ বহন করে এনেছে সেটা নাচের নয়, ঠাট্টারও নয়, কবিতাটি একটি পরিব্যাপ্ত বিষাদের…’।

এই বিসংবাদের কয়েক বছর পর সঞ্চয় ভট্টাচার্য ‘কবি জীবনানন্দ দাশ’ বইতে এই কবিতার বিশদ ব্যাখ্যায় এক জায়গায় লিখছেন—’জীবনানন্দ আমাদের কালের ইতিহাসের অতীত ও ভবিষ্যতের সন্ধিক্ষণকে যে প্রতীক-নৃত্যে ধরেছেন তারই নাম ‘গোধূলিসন্ধির নৃত্য’।

১৩৪৫ বঙ্গাব্দের চৈত্রের কবিতা পত্রিকায় জীবানন্দের ‘অগ্নি’ (জীবানন্দের জীবিতকালে এই কবিতা কোনো গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়নি) প্রকাশিত হয়। শনিবারের চিঠি -র ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় সংবাদ সাহিত্য বিভাগে সজনীকান্ত দাস লিখলেন, “কবিতা’র কবিত্ব লইয়া আর ঘাঁটাঘাঁটি করিব না। ‘সজ্ঞানে’ কথাটা লইয়াই আমাদের বিচার; মনে হইতেছে, বাংলাদেশের এক শ্রেণির পাঠক নিশ্চয়ই ‘সজ্ঞানে’ নাই—এইসব লেখা যখন রচিত ও মুদ্রিত হইতেছে, ইহার পাঠকও নিশ্চয়ই আছে এবং তাহারা এই ‘হ য ব র ল’র মধ্যে একটা অর্থ নিশ্চয়ই খুঁজিয়া পাইতেছেন। আমরা বৃথাই বকিয়া মরিতেছি। যবনিকা টানিয়া দিবার পূর্বে একটি ছোট্ট কবিতা শনিবারের চিঠি’র পাঠকদের উপহার দিব। কোনও কারণে মন খারাপ হইলে তাহারা কবিতাটি পড়িলে উপকার পাইবেন। গত চৈত্র সংখ্যায় কবিতায় ইহা ছাপা হইয়াছে—

পবর মাটির যত নিষ্কশিত হয়ে যেন পৃথিবীর জরায়ুর থেকে।

মাঠের কিনারে বসে শুষ্ক পাতা পোড়াতেছে কয়েকটি নির্মুল সন্তান।

‘জরা খাদ্য চায়; তবুও অভুক্ত পেটে তরবার হাতে নেবে

যোদ্ধার মতন নয়, সৈন্যর মতন কলরবে পাঁচালীর দেশে।

কৌতুকে—গোলার সব মৃত—পরাহত-ধান থেকে মেড়ে

যদি কেউ অন্যতম আলোর রস এনে দিয়ে যেত তাহাদের

কেউ দেবে নাকো আজ এই তুন্ডসমীচীন পৃথিবীতে।

বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সভার দুই একজন বক্তাও এখন তাৰ্থকরী ভাষা কদাচিৎ দিতে পারেন।

মাথার উপর দিয়ে অনেক সন্ধ্যার কাক

প্রথম ইসারা দিনে উড়ে যায় আবির্ভূত গম্বুজের দিকে।

সেই পথে আমাদের যাত্রা নেই,

হে সন্তান, বৃত্তের মতন সূর্য—পশ্চিমের

মৃত প্রলম্বিত—হাঙরের মতোমেঘের ওপার থেকে

প্রতিভার দীর্ঘ বাহু বাড়ায়ে দিয়েছে মেঠো হাঁসের ডানায়

প্রতিভার দীর্ঘ বাহু বুদ্ধদেবকেও পাকে পাকে জড়াইতেছে। আমরা তাহার আত্মার সদগতি কামনা করিতেছি, কিন্তু এই শেষ।”

১৩৪৬ বঙ্গাব্দের ভাদ্রের ‘নিরক্ত’ পত্রিকায় জীবনানন্দ দাশ মণীষীদের উদ্দেশ্যে ‘একটি কবিতা’ লিখেছিলেন। ‘শনিবারের চিঠি’র আশ্বিন সংখ্যার সংবাদ সাহিত্য বিভাগে সজনীকান্ত দাস লিখলেন—“হিটলার, স্টালিন এবং পোলিশ করিড সম্বন্ধে আমাদের কবি জীবনানন্দ (জীবানন্দ নয়) দাশ যে কবিতাটি লিখিয়াছেন তাহা মর্মান্তিক, পড়িতে পড়িতে আমাদের সমস্ত জাগ্রত সত্তা মনের গহনে ইউ-বোটের মতো ভুস করিয়া ডুবিয়া যায়, মনে হয়, তা মারিয়া। ড্রেডনটগুলিকে সাবাড় করি মারিয়া কবিতাটির শেষাংশ উদ্ধৃতি করি—

পৃথিবীর সৈনিকেরা ঘুমায়েছে বিম্বিসার রাজার ইঙ্গিতে

ঢের দূর ভূমিকার পর

সত্য সারা বৎসর মূর্তি সোনার বৃষের পরে ছুটে সারাদিন

হয়ে গেছে এখন পাথর;

যে সব যুবারা সিংহীগর্ভে জন্মে পেয়েছিল কৌটিল্যের সংযম

তারাও মরেছে আপামর।

যেন সব নিশি ডাক চলে গেছে নগরীকে শূন্য করে দিয়ে

সব ক্কাথ বাথরুমে ফেলে,

গভীর নিসর্গ ক্রমে সাড়া দিয়ে প্রবাদের নিস্তব্ধতা ভেঙে দিত

একটি মানুষ কাছে পেলে;

যে মুকুর পারদের ব্যবহার জানে শুধু, সেই দ্বীপ প্যারাফিন

কটা মাছ ভাজে যেই তেলে;

সম্রাটের সৈনিকের যে সব লবণ খাবে জেগে উঠে

অমায়িক কুটুম্বিনী জানে

তবুও মানুষ তার বিছানায় মাঝরাতে নৃমুণ্ডের হেঁয়ালিকে

আঘাত করিবে কোনখানে?

হয়তো নিসর্গ এসে একদিন বলে দেবে কোনো এক সাম্রাজ্ঞীকে

জলের ভিতরে এই অগ্নির মানে।

জলের ভিতরে এই অগ্নির মানে আজকাল অনেকেই বুঝিতেছেন; যাহারা বুঝেন নাই, তাহারাও আপামর মরিয়া ফৌত হইবেন। পাঠকেরা প্রশ্ন করিবেন, এই কবিতার মধ্যে হিটলার কোথায়, স্টালিন কোথায় এবং পোলিশ করিডরই বা কই? প্রশ্ন করিবেন, এই আশঙ্কায় আমরা লজ্জিত আছি। হিটলার যে কোথায়, তাহা সম্ভবত মার্শাল গোয়েরিংও এখন সঠিক জানেন না। পৃথিবীর কমিউনিস্ট ভায়রাও আজ স্টালিনকে খুঁজিয়া পাইতেছে না, আর পোলিশ কবি এখন জার্মানির অন্তর্ভুক্ত। যাহা বাস্তবে নাই, কাব্যে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা চাট্টিখানি কথা নয় চলে গেছে নগরীকে শূন্য করে দিয়ে—সব ক্কাথ বাথরুমে ফেলে ইহা যে ওয়ার-ইভ্যাকুয়েশনের কথা, তাহা তো স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। গোপালদা যাহাই বলুন, কবিতাটি খুব significant ‘একটি মানুষ কাছে পেলে’ কবিতাটিকে আরও অর্থপূর্ণ করিয়া দেওয়া যাইত।”

১৩৪৬ বঙ্গাব্দের কার্তিকের কবিতার বিশেষ পূজা সংখ্যায় জীবনানন্দ দাশ ‘নিঃসরণ’ নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন। ‘শনিবারের চিঠি’র কার্তিকের সংবাদ সাহিত্য বিভাগে লেখা হল—“কবিতা’র এই পরিণতি আমরা আশঙ্কা করিয়াছিলাম; গদ্যকবিতার মুখোেশ পরিয়াও এ যুগে জাত বাঁচাইয়া চলা যে সম্ভব নয়, বিশেষ ‘পূজা সংখ্যায়’ তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।…এবারকার কবিতার এই hermophroditc চেহারাটি বেশ মনোরম হইয়াছে। ….জীবনানন্দ দাশ (জীবানন্দ নহে) তাহার কাব্য—“নিঃসরণ’ লইয়া পথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়াছেন একেবারে ‘পিছল পেঁচা’র মতো।

তারপর ধূসর কাপড়ে মুখ ঢেকে চলে গেছে;—

পিছল পেঁচা যে ওড়ে জ্যোৎস্নায়—

সেইখানে তাদের মমতা ঘুরিতেছে।

ঘুরিতেছে-শুক্র মঙ্গলের মতো;—

আমার এ শাদা শার্টিনের সেমিও

পেতেছে সেই মনস্বিনী শৃঙ্খলাকে টের

এই দুর্গ আজো তাই—

ক্রিয়াবান সপ্তমীর চাঁদের পিঠের নিচে হিম

লাল-বক্র-নিরুত্তর—

দুরশ-impossible!”

১৩৪৭ বঙ্গাব্দে আষাঢ়ের ‘কবিতা’ পত্রিকায় জীবনানন্দের ‘মনোবীজ’ কবিতা প্রকাশিত হয়। আর এই কবিতা নিয়ে বলাইচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (বনফুল) অতি-আধুনিক কবির জবানিতে ‘ভৌতিক’ নামে সটীকা কবিতা লিখেছিলেন—জীবনানন্দের প্যারডি এবং কতকাংশে ‘মনোবীজ’ কবিতা অবলম্বনে এই কবিতাটি ‘বনফুলের ব্যঙ্গ কবিতা’ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত। ‘শনিবারের চিঠি’র শ্রাবণ সংখ্যায় ‘সংবাদ সাহিত্য’ বিভাগে সজনীকান্ত দাস লিখলেন—“আষাঢ়ের কবিতায় কবি জীবনানন্দ দাশের (জীবানন্দ নহে) ‘মনোবীজ ডক্টর গিরীন্দ্রশেখর বসুর হাতে পৌঁছবে না, এই যা দুঃখ, পৌঁছিলে তিনি মনোবিজ্ঞান মতে চিকিৎসা ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া পন্ডিচেরী দৌড় দিতেন; অনেকের পক্ষে সে বড় কঠিন ব্যাপার হইত। ভাগ্যিস রবীন্দ্রনাথও আজকাল চোখে কম দেখিতেছেন—তাহার ‘ক্ষণিকের পরে’ এই শাশ্বত ‘মনোবীজে’র খবর পাইলে তিনি বুড়া বয়সে শান্তিনিকেতনের উর্বর মাটিতেই মনোবাগানের চাষ করিতেন, এ যোগাযোগ ঘটাইয়া বুদ্ধদেব বসুও একটা কীর্তি রাখিয়া যাইতে পারিতেন।

কবি বনফুল একবার আমাদের কাছে বড়াই করিয়াছিলেন যে, যে কোনও আধুনিক ধরনের কবিতা (প্রমাণ সাইজ) তিনি দশ মিনিটের মধ্যে রচনা করিয়া দিবেন, না পারিলে তাহার নিত্য প্রয়োজনীয় মাইক্রোস্কোপটি বাঁধা রাখিবেন, তিনি সম্প্রতি দূরে আছেন, কাছে থাকিলে নিঃসংশয়ে তাহার যন্ত্রটি বেহাত হইত। যুদ্ধের বাজারে সে দুঃখ তাহাকে দিতে চাই না, কারণ সাবস্টিটিউট সংগ্রহ এখন অসম্ভব। বনফুলের বিশ্বাস, বাদুড়, পেঁচা, শূকরের মতো অন্ধকার, জলপিপি ইত্যাদি জুম্মত ঢুকাইতে পারিলে আধুনিক কবিতা হইল। ভালো ব্যাকট্রলজিস্ট হিসাবে তিনি মানবীয় ব্লাড, স্পিউটাম ইত্যাদি নিখুঁতভাবে চিনিতে পারেন, কিন্তু জীবনানন্দীয় (জীবানন্দীয় নহে) কবিতা চিনিতে পারিবেন এত বড় ব্যাকট্রলজিস্ট তিনি হন নাই, কেহই হয় নাই। কারণ, এই জীবটিকে চোখে দেখা যায় না, কিন্তু পড়িলে প্রাণের ভিতরটা নিঃশব্দে কুরকুর করিয়া কাটিতে থাকে। সে এক শশাচনীয় পরিস্থিতি। আমরা খাক হইয়া গিয়াছি, আপনার হইবেন—

সেই মুখ এখনও দিনের আলো কোলে নিয়ে করিতেছে খেলা :

যেন কোনো অসঙ্গতি নাই—যেন হালভাঙা জাহাজের মতো সমন্বয়

সাগরে অনেক রৌদ্র আছে বলে;-পরিব্যস্ত বন্দরের মতো মনে হয়

যেন এই পৃথিবীরে; যেখানে অঙ্কুশ নাই তারে অবহেলা

করিবে সে আজো জানি;-দিনশেষে বাদুড়ের মতন সঞ্চারে

তারে আমি পাব নাক; এই রাতে পেয়ারার ছায়ার ভিতরে

তারে নয়—স্নিগ্ধ সব ধানগন্ধী পেঁচাদের প্রেম মনে পড়ে।

মৃত্যু এক শান্ত ক্ষেত–সেইখানে পাব নার্কতারে।

‘পেয়ারার ছায়ার ভিতরে ধানগন্ধী পেঁচাদের প্রেম-অগারের ভিতরে কাই’—বাচ্চাদের প্রেমের চাইতেও মারাত্মক এবং অভাবনীয়—একথা ডাক্তারকে মানিতেই হইবে—

কিন্তু এইখানেই শেষ হয় নাই। কবি অটো-বায়োগ্রাফী শুরু করিয়াছেন—

পৃথিবীর অলিগলি বেয়ে আমি কত দিন চরিলাম

ঘুমালাম অন্ধকারে যখন বালিশে;

নোনা ধরে থাক’ যেই দেয়ালের

ধূসর পালিশে।

‘নাক’ ছাপার ভুল ‘নাকো’ হইবে। কবি পৃথিবীর অলিগলি বাহিয়া অনেক চরিলেন; সম্প্রতি রোমন্থন করিতেছেন। দেওয়ালের ধূসর পালিশে তাহার নাকে নোনা ধরিয়া গেল। হাতে নোনা ধরিলে পৃথিবীর উপকার হইত। কিন্তু উপহাসের কথা নয়, ট্রাজেডিও আছে, যে ট্র্যাজেডির কথা গ্রীক নাট্যকারগণ কল্পনা করিতে পারেন নাই। শেক্সপীয়র ‘হ্যামলেট’ পর্যন্ত উঠিয়া যাহার নাগাল ধরি-ধরি করিয়াও ধরিতে পারেন নাই—

সেই সব পাখি আর ফুলঃ

পৃথিবীর সেই সব মধ্যস্থতা

আমার ও সৌন্দর্যের শরীরের সাথে

মমির মতনও আজ কোনোদিকে নেই আর;

সেই সব শীর্ণ দীর্ঘ মোমবাতি ফুরায়েছে

আছে শুধু চিন্তার আভার ব্যবহার।

সন্ধ্যা না আসিতে তাই

হৃদয় প্রবেশ করে প্যাগোডার ছায়ার ভিতরে

অনেক ধূসর বই নিয়ে।

মলাট উলটাইয়া দেখিলাম ধূসরই বটে, ইজিপ্টের মমি হইতে, প্যাগো ছায়া—মোমবাতি যে অতিকায় দীর্ঘ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কি ট্রাজিক, কি করুণ!

অনেক নবীন সূর্য দেখেছি রাতকানা যেন নীল আকাশের তলে;

পুরোনো শিশির আচার পাকায় আলাপী জিভের তরে;

যা কিছু নিভৃত-ধূসর-মেধাবী—তাহার রক্ষা করে…

জানে না সে কিছু…তবু তাকে জেনে সুর্য আজকে জ্বলে

বিনে জড়ানো মিশরের মমি কালো বিড়ালকে বলে।

দীনবন্ধু বাঁচিয়া থাকিলে রাতকানা সুর্যকে দেখিয়া বঙ্গবাণীর পং ভুলিতে পারিতেন, Now it is too late! পরোনো কাসুন্ধি ঘাঁটিয়া আলাপী জিভেরা, পরস্পর টুকটুক করিয়া তারিফ করিতে থাকুন ‘ধূসর মেধাবী’রা আমাদের রক্ষা করুন। ববিনে জড়ানো মিশরের মমি দয়া করিয়া জাগ্রত হও। আমরা কালো বিড়াল বলি দিব।

১৩৪৭ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ের ‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকায় জীবনানন্দের ‘ঘোড়া’ কবিতাটি প্রকাশিত হয়। শনিবারের চিঠি’ র আশ্বিন সংখ্যার সংবাদ সাহিত্য বিভাগে সজনীকান্ত দাস লিখলেন—“পার্ট-কে ‘হোল’-এর মর্যাদা দেওয়া অথবা অস্ফুট প্রাণকে গোটা প্রাণীর সম্মান দেওয়ার রেওয়াজ আজকাল বড় বেশি দেখা যাইতেছে। ছোট-গল্পের প্রতি আমাদের অত্যাধিক প্রবণতায় এরূপ ঘটিতেছে। কবিরাও এই সুযোগ গ্রহণ করিতেছেন। ১৩৪৭ সালের আষাঢ় সংখ্যা (ভাদ্রে বাহির হইয়াছে) ‘চতুরঙ্গে’ কবি জীবনানন্দ দাশ (জীবানন্দ নহে) ‘ঘোড়া’ কবিতায় এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। ঘোড়ার ডিমে তা দিলে ঘোড়া হইতে পারে, ইহা মানিয়া লইয়াও আমরা বলিব, ‘ঘোড়ার ডিম’কে ঘোড়া বলা তাহার অন্যায় হইয়াছে। ‘ঘোড়ার ডিম’ কবিতাটি এই—

আমরা যাইনি মরে আজো—তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয়;

মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে।

প্রস্তরযুগের সব ঘোড়া যেন—এখনও ঘাসের লোভে চরে

পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামার পরে।

আস্তাবলের ঘ্রাণ ভেসে আসে এক ভিড় বাহির হওয়ায়।

বিষন্ন খড়ের শব্দ ঝরে পড়ে ইস্পাতের কলে;

চায়ের পেয়ালা কটা বিড়ালছানার মতো—

ঘুমে-ঘেয়ো কুকুরের অস্পষ্ট কবলে

হিম হয়ে পড়ে গেল ওপাশের পাইস রেস্তরাঁতে

প্যারাফিন লণ্ঠন নিভে গেল আস্তাবলে..

ধৰ্মত বলিতেছি, কপিরাইট অ্যাক্টের ভয়ে শেষ দুইটি লাইন বাদ দিয়া গোটা কবিতাটিই উদ্ধৃত করিয়াছি।”

আলোক সরকার ‘কবিতা-পরিচয়’ সংকলনে ‘ঘোড়া : জীবনানন্দ দাশ’ লেখায় লিখছেন—“ঘোড়া, সময় চেতনার কবিতা এই সময় এক অখন্ড প্রবহমানতা, দুর্বোধ্য এবং তাৎপর্যহীনতা এই প্রবহমানতায় অতীত-বর্তমান একাকার; জীবিত মানুষ তার বর্তমানের ক্লান্তিকর জাগরণের ভিতরেও অতীতকে উপস্থিত সত্যের মতোই বারবার অনুভব করে, অনুভব করে তার নিজের অর্থহীনতা, কেবল উদরান্নের তাগিদ আর অদ্ভুত যুক্তিহীন আবর্তিত পৃথিবী। ‘ঘোড়া’ অবশ্যই প্রতিকী ব্যবহার, তা সকল প্রাকৃতিক নিয়ম রুদ্ধ প্রাণীরই প্রতিনিধিত্ব করছে। আমাদের দৃশ্য বা vision এর ভিতর যে মহীনের বাস্তব ঘোড়াগুলোর জন্ম হয়, প্রস্তরযুগের সেই আদিম ঘোড়াগুলোর মতোই তারা আমাদের সচেতন করে সেই অখন্ড সময় বিষয়ে যা শাশ্বত, অতীত-বর্তমান সেখানে সমার্থক, যা উদ্দেশ্যহীন নিত্যবহমান পরিবর্তন বিমুখ, এবং উভয়তই উদারন্নের তাগিদই বেঁচে থাকার একমাত্র প্রেরণা। আছে আস্তাবলের ঘ্রাণ অর্থাৎ ঘোড়াদের উপস্থিতি, আর খড় কাটার শব্দ অর্থাৎ খাদ্য। এই খড় কাটার শব্দও বিষন্ন, তাৎপর্যহীনতায় ক্লান্তিকর, যেহেতু তা শুধু অর্থহীন বেঁচে থাকা এবং অর্থহীন জৈবিক সত্যকেই স্পষ্ট করে। ঘুমে বিবশ বেড়ালছানার মতো চায়ের পেয়ালা সমর্থহীন তাকে ঘিরে ঘেয়ো কুকুরেরও আয় পরাক্রম-একদিকে খাদ্যের প্রয়োজন এবং সমস্ত অতীত-বর্তমান সব একাকার তার প্রশান্তির ফুয়ে আস্তাবলের আলো নেবে, বর্তমানের সব পরিশ্রম অতীত, অনন্ত সময়ের ভিতর শান্ত হয়। প্রস্তরযুগের আদিম ঘোড়াগুলোর স্তব্ধতা অর্থাৎ প্রাচীনতম স্তব্ধতার জ্যোৎস্নার ইঙ্গিতে ঘোড়া, সকল প্রাণী, অসীম সময়ের ভিতর, অতীতের ভিতর নিজেদের হারিয়ে ফেলে…’।

‘নিরক্ত’ পত্রিকার ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যায় জীবনানন্দের (১) গতিবিধি’, (২) ‘নির্দেশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের (৩) শর্বরী’ এবং অমিয় চক্রবর্তীর (৪) ‘পুরী’ প্রকাশিত হয়। শনিবারের চিঠি’র ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় ‘নিরাশ্রয় বাংলা কবিতা প্রসঙ্গ কথা’য় সজনীকান্ত দাস লিখলেন-“আজকালকার কবিতা যদি ভালো না হয়, তবে কবিতা নিরাশ্রয় হইয়াছে বলা যায় না—বাংলা সাহিত্য কবি শূন্য হইয়াছে বলিতে হইবে। তাহা হইলে এই যে নিরাশ্রয়তার দুঃখ-ইহা কিসের বা কাহাদের দুঃখ? সেই সকল কবিই কি নিরাশ্রয় হইয়াছেন, যাঁহাদের অপূর্ব বাংলা সাহিত্যের অতি প্রশস্ততম আটচালাতেও স্থান পায় না? ..যাহারা ব্যবসা করিয়া খায়, তাহারা দ্রব্যের বাজার মূল্য জানে—তাহারা দুধ, মদ, বিড়ি সবই বেচিয়ে থাকে—সব জিনিসেরই খরিদ্দার আছে। কিন্তু এই নব্য কবি মহাজনদের পদাবলী গাঁজাগুলি চরসকেও হার মানাইতেছে। অতখানি নেশা যে পাগলা গারদের বাইরে কেহ করিতে রাজি নয়, তাহা এই সাহিত্য ব্যবসায়ীরা জানে; তাই বোধহয়, তাহাদের ব্যবসায়িক উদারতা ঐখানে আসিয়া ঠেকিয়া গিয়াছে। যদি তাহাই হয়। তবে বাংলা কবিতার এই নিরাশ্রয়তার সংবাদে বাঙালির এখনও একটু আশা হয় এখনও তাহারা বাবাকে বাবা ও মাকে মা বলিতে দ্বিধা করে না; এবং ঐ বাংলা কবিতা দেখিয়া ‘বাবা রে! মা রে।’ বলিয়া ভির্মি গিয়াও থাকে। বাংলা কবিতার যে প্রাণটুকুও ধুকধুক করিতেছিল, তাহাও যাহারা একেবারে গলা টিপিয়া শেষ করিয়াছে, তাহারাই আবার কোন লজ্জায়—বাঙালি তাহাদের কবিতা আদর করে না বলিয়া মরাকান্না কাঁদিতে চায়! কবিতাকে যাহারা খুন করিয়াছে, তাহারা কবিতাই বা লিখিবে কেমন করিয়া? ‘Glamis hath murder’d sleep; and therefore cowdor shall sleep no more! অবশ্য এই কাঁদুনিও যদি সত্যকার কাঁদুনি হয়। কিন্তু তাহা যে সত্য নয় তার। প্রথম প্রমাণ—এই কবিতা-ত্রৈমাসিকের নাম দেওয়া হইয়াছে ‘নিরক্ত’। নামটির শাস্ত্রীয় অর্থ যাহাই হউক, এখানে কিন্তু বড় মানাইয়াছে—বাঙালি মানুষকে ঘাবড়াইয়া দিবার এমন নাম আর হইতে পারে না। কবিতার বইয়ের নাম ‘নিরক্ত’! অভিধান মতে ইহার অর্থ-নিশ্চয়রূপে উক্ত হইয়াছে, যাহা চরম সিদ্ধান্ত বা মীমাংসার কবিতা তাহাই বটে! মীমাংসাই তো–আগে যুদ্ধং দেহি ও তারপর জয়লাভ, ইহাই তো কবির কাজ! এমন হইলে আধুনিক কবি হইবে কেন? ভাবে ভাষায় ছন্দে সুরে, কোনখানে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। হৃদয় ও মস্তিষ্ক এই কবিতার নিরুক্তি বা নিশ্চয়-উক্তির দাপে ফেরার হইয়া যায়, এ উক্তির সম্মুখে দাঁড়ায় কে! কথা কহিবার জো নাই-ভাষী পাণ্ডিত্যের ছোঁয়াছুঁরি বাহির করিয়া করাইবে, এবং তাহার মধ্যে কবিতা পুরিয়া দিবে; তাহাতে চৰ্য্য, চোষ্য, লেহ্য—কোনো রস না থাক, গলাধকরণ করিতেই হইবে। অতএব এ হেন কবিতা যে ‘নিরক্ত’ তাহাতে সন্দেহ কি? …আমরা তাহার কয়েকটি তুলিয়া দিলাম—

১.

সমাধির নিচে নদীর নিকটে সব উঁচু গাছের শিকড় গিয়ে পড়ে

সেইখানে দার্শনিকের দাঁত পান করে।

পরিত্যক্ত মিঠে আলু, মরা মাত্র ইঁদুরের শবের ভিতরে

জেনে নিয়ে আমরা প্রস্তুত করে নেই নিজেদের;

কেন না ভূমিকা ঢের রয়ে গেছে

বোঝা যাবে (কিছুটা বিনয় যদি থেকে থাকে চোখে) —

সুশ্রী ময়ূরের কেন উটপাখি সৃষ্টি করেছিল

টানা পোড়েনের সুরে-সূর্যের সপ্তকে।

২.

জীর্ণ শীর্ণ মাকু নিয়ে এখন বাতাসে।

তামাসা চালাতে আছে পুনরায় সময় একাকী।

তবু সে ভোরবেলা হরিয়াল পাখি।

ধূসর চিতল মাছে—নিঝরের ফাঁসে

খেলা করে কাকে দিয়েছিল তবে ফাকি?

এসউরী দুটো এই বলে হা-হা করে হাসে।

৩.

সহসা হেমন্তসন্ধ্যা রূপজীবী জরতীর মতো

অব্যর্থ ক্ষয়ের ব্যাপ্তি ঢেকে ছিল অত্যন্ত রঞ্জনে

বিরহের অবরোধে হয়েছিল মিলন স্বাগত

বাস্তববিবাগী আঁখি প্রেমার মায়াবী অঞ্জনে

আচম্বিতে সনির্বন্ধ, অচিরাৎ স্বপ্ন জাগরুক।

ফলত নিশ্চিত কণ্ঠে তাকে বলেছিলুম সে-দিন—

অঘ্রাণের অত্যাচারে পাকা পাতা ঝরে তো ঝরুক।

৪.

চমকিয়ে ওঠে কবিতায়

ডাটা সুদ্ধ রাঙা পালং শাক

লাল ঘাসের পোকা

বেতের বেড়ায় বেগুনি ফড়িং বোকা

বালির ঝুড়ি –মাথে নুলিয়য়ানী

ধারালো সমুদ্রের দূরান্ত

কাজের ফাঁক

আলসেমির চুড়ান্ত।

গরুর গাড়ির গোঙরানি…

লেখকদিগের নাম আর দিলাম না; সবাই যে একই হাসপাতালের পাশাপাশি বিছানা আশ্রয় করিয়া আছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই-বীরত্বের কারণও তাই। যাহারা কবিতাকে বাপের নাম ভুলাইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহারা কি সহজে ভোলে? এ হেন বাংলা কবিতার সেই নিরাশ্রয়ের কথা শুনিয়া যাহার দুঃখ হয়, সে কি বাঙালি!”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের পর বিভিন্ন (প্রবর্তক, ভারতবর্ষ, নাচঘর, প্রবাসী, পূর্বাশা, কবিতা, মাসিক মোহাম্মদী, পরিচয়, অলকা, অগ্রগতি, বন্দনা, উত্তরা) পত্রিকা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখা কবিতা, প্রবন্ধ, সম্পাদকীয় লেখেন—মতিলাল রায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, বিধুশেখর শাস্ত্রী, প্রমথ চৌধুরী, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, নজরুল ইসলাম, মুস্তাফীজুর রহমান, জীবনানন্দ দাশ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, লীলাময় রায় (অন্নদাশঙ্কর রায়), নরেন্দ্র দেব, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, অসিতকুমার হালদার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গরা। আর শনিবারের চিঠি’ র ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ‘সংবাদ সাহিত্য’ বিভাগে সজনীকান্ত দাস লিখলেন—“গনিয়া দেখিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের বিয়োগে এখন (১৪/১১/৪১ সকাল) পর্যন্ত বাংলা ভাষায়, ছাপার অক্ষরে দুই হাজার এক শত তেরোটি প্রবন্ধ ও তেরো হাজার সাতটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ঘনিষ্ঠ পরিচয়মূলক স্মৃতিকথা নয় শত বাহান্নটি। বাংলাদেশের সকল পাঠকের পক্ষে সবগুলি রচনা সংগ্রহ করিয়া পাঠ করা সম্ভব নয়। অনেকের ইইয়া সে কাজ আমরাই কষ্ট করিয়া করিয়াছি। পাঠকের সুবিধার জন্য..সাধারণের বোধ-সৌকর্যার্থে টীকা যোগ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

‘নাচঘর’ (ভাদ্র) যথার্থই বলিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাকে লক্ষ্য করে এরি মধ্যে জন কয়েক কবি কবিতা লিখে প্রকাশ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন। কবির উদ্দেশে কবিতায় স্তুতি নিক্ষেপ-এর চেয়ে হাস্যকর বাপার আর কী হতে পারে?

রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে এই কবিযশপ্রার্থীদের করুণ কাৎরানী শুনে দুঃখের বদলে হাসি পায় ও এও এক রকমের ক্যারিকেচার। সত্যই তো, হাসির কথাই বটে! মিস্টানের উদ্দেশে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কীটসের উদ্দেশে শেলী, শেক্সপীয়ার ও সত্যেন্দ্রনাথের উদ্দেশে। রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির ক্যারিকেচারে পৃথিবীর সাহিত্য ইতিমধ্যেই ভারাক্রান্ত হইয়া আছে, আবার কেন?

কিন্তু, সব মানিয়া লইয়াও এ কথাও তো স্বীকার করিতে হইবে যে, কবির উদ্দেশে কবিতা লেখার রেওয়াজ না থাকিলে আমরা রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে জীবনানন্দ (জীবানন্দ নহে) দাশের যুগান্তকারী প্রশস্তিটি (রবীন্দ্রনাথ) হইতে বঞ্চিত হইতাম।’ পূর্বাশাই পাতায় যে বাক রস বিকীর্ণ হইয়াছে, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ নমুনা দিতেছি—

পঙ্কিল ইঙ্গিত এক ভেসে ওঠে নেপথ্যের অন্ধকারের অধধাভূত আধেক মানব

আধেক শরীর-তবু-অধীক গভীরতার ভাবে এক শব।

অনন্ত আকাশবোধে ভরে গেলে কালে দু’ফুট মরুভূমি।

অবহিত আগুনের থেকে উঠে যখন দেখেছ সিংহ, মেঘ, কন্যা, মীন

ববিনে জড়ানো মমি—মমি দিয়ে জড়ানো ববিন।…

দেয়ালে অঙ্গার, রক্ত, একুয়ামেরিন আলো এঁকে

নিজেদের সংগঠিত প্রাচীরকে ধূলিসাৎ করে

আধেক শবের মতো স্থিরঃ

তবুও শবের চেয়ে বিশেষ অধীরঃ

প্রসারিত হতে চায় ব্রহ্মাণ্ডের ভোরে;…

বৃহস্পতি ব্যাস শুক্র হোমরের হায়রাণ হাড়ে

বিমুক্ত হয় না তবু—কি করে বিমুক্ত তবু হয়!

ভোব তার শুকু অস্থি হল অফুরন্ত সূর্যময়।

অতএব আমি আর হৃদয়ের জন পরিজন সবে মিলে

শোকাবহ জাহাজের কানকাটা টিকিটের প্রেসে

রক্তাভ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এই অভিজ্ঞের দেশে

প্রবেশ করেছি তার ভূখণ্ডের তিসি ধানে তিলে।

এই মহামুল্য কবিতাটির জন্য রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুও সার্থক হইয়াছে।”

১৩৪৮ বঙ্গাব্দের পৌষের ‘নিরক্ত’ পত্রিকায় জীবনানন্দ দাশ ‘ঘুমুহুর্ত’ কবিতা লিখেছিলেন। শনিবারের চিঠি’ র ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় ‘সংবাদ সাহিত্য’ বিভাগে সজনীকান্ত দাস সমালোচনায় গিরীন্দ্রবাবু ও সহৃৎবাবুর প্রসঙ্গ এনেছেন (আসলে, গরপ্রিশেখর বসু, সুহৃৎচন্দ্র মিত্র শনিবারের চিঠিতে মনোবিকলন বিষয়ক অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন—)। “এবার একটু কবিতায় চর্চা করা যাক। মনটা ভারী হইয়া উঠিয়াছে; লঘুমুহূর্ত মন্দ লাগিবে না—

এখন দিনের শেষে তিনজন আধো আইবুড়ো

ভিখিরির অত্যন্ত প্রশান্ত হল না

ধূসর বাতাস খেয়ে এক গাল—রাস্তার পাশে।

ধূসর বাতাস দিয়ে মুখ করে নিল আচমন।..

তারা রামছাগলের মতো রুখু দাড়ি নেড়ে

একবার চোখ ফেলে মেয়েটির দিকে

অনুভব করে নিল এইখানে চায়ের আমেজে

নামায়েছে তারা এক শাকচুন্নীকে

মেয়েটি হাঁসছিল, একদিন হয়তো বা, এখন হয়েছে হাঁস হাঁস।

দেখে তারা তুড়ি দিয়ে বার করে দিল তাকে আরেক গেলাস;

আমাদের সোনা রুপো নেই তবু আমরা কে কার ক্রীতদাস!

ইঁহারা কেহ কাহারও ক্রীতদাস নিশ্চয়ই নহেন। হইলে মনিবের ধূসর চাবুকে ইহাদের কাহারও পিঠের চামড়া থাকিত না। হাঁসকে হাঁস হাঁস করার ইয়ারকি বাহির হইয়া যাইত। পাঠকের সন্দেহ হইতে পারে, ইহা কোনও ব্যঙ্গকবিতা, অথবা জাল কবিতা। দোহাই আপনাদের, তাহা নয়, শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত ‘নিরক্তে’র দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় (পৌষ, ১৩৪৮) প্রথম কবিতা এইটি; যিনি লিখিয়াছেন। তিনি গন্ডারের মতোই রসিক। হাসি-ঠাট্টা বরদাস্ত করিতে পারেন না, ঘরে খিল লাগাইয়া থাকেন।

প্রশ্ন করিবেন, তাহা হইলে এ কি ব্যাপার? এই ব্যাপারেরই হদিশ পাইবার জন্য জীবনের বারোটা বৎসর (একযুগ) ব্যাকুল সাধনায় কাটাইয়া দিলাম; বহরমপুর গেলাম, রাঁচী গেলাম, সেদিনও লুম্বিনী উদ্যান দেখিয়া আসিলাম, এ সমস্যার কোনও সমাধান করিতে পারিলাম না গিরীন্দ্রবাবু, সুহৃবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি কেহই হদিশ দিতে পারেন নাই মিশরের পিরামিডের পাদদেশে, রহস্যময় স্ফিংক্স-এর বাংলা কাব্য-সাহিত্যের পাদদেশে এগুলি চিরকাল সুড়সুড়ি দিতে থাকিবে। আমাদের প্রশ্ন এ রচনাগুলি নয়, পাগলা গারদের অন্তরালে অনেক বিচিত্র ব্যাপারই ঘটিয়া থাকে; কিন্তু যাহারা ঘটা করিয়া এই সকল বীভৎসতাকে বাহিরের আলো-বাতাসের রাজ্যে জনতার মাঝখানে প্রকাশ করিয়া আনন্দ পায়, তাহারা কি—পাগল বা বদমাস, অথবা দুইই”?

১৩৪৮ বঙ্গাব্দের চৈত্র’র ‘নিরুক্ত’ পত্রিকায় জীবনানন্দ দাশের ‘উন্মেষ’ নামের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। শনিবারের চিঠির ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় ‘নিরুক্ত’ পাঠের তুলনায় কিছু বিচ্যুতি দেখা যায়, যেমন—ছত্র ৮ মর্মরিত স্থলে ‘মিথিরি’; ছত্র ৯ বোণিওর স্থলে ‘বোণিও’; ছত্র ১৩ অবাচীর স্থলে ‘অবাচী।

“…আধুনিকের এবং অতি-আধুনিকের অনাচারের মাত্রা বাড়াইয়া ‘সবুজপত্রে’র ধারারই অনুবর্তন করিলেন এবং তাহারা তথাকথিত পণ্ডিত সমাজের বাহবা পাইয়া এমনই আত্মবিস্মৃত হইলেন যে, লক্ষ্য করিলেন না, বাংলাদেশের জনগণ তাহাদের সান্নিধ্য হইতে দূরে সরিয়া গেলেন, …দেশের লোকের সহিত মাখামাখির ভান করিয়া তাহাদিগকে নির্মমভাবে পরিত্যাগ করা হইয়াছে বলিয়াই তাহারাও চরম প্রতিশোধ লইতেছে। ইহা লইয়া আক্ষেপ করা বৃথা। অবিলম্বে প্রতিকার করা প্রয়োজন। এইভাবে বেশিদিন চলিলে আধুনিক বাংলা সাহিত্য নিজ বাংলাদেশকেও হারাইবে। পুস্তক-প্রকাশক ও পত্রিকা-প্রকাশকেরা ইতিমধ্যেই আতঙ্কিত হইয়াছেন; চিন্তাশীল সাহিত্যিকেরা সকলে সমবেত হইয়া বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত না হইলে বাংলা সাহিত্যের আরও দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী।

আশ্চর্যের বিষয়, বাংলাদেশের আধুনিক কবিরা সর্বাধিক সমস্যার মধ্যে সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ আছেন। তাহাদের প.পি.চু.স. (পরস্পর পিঠ চুলকানি সমিতি) যথারীতি চলিতেছে—বিষ্ণু শিবকে, শিব ব্রহ্মাকে তারিফ করিয়া চলিয়াছেন; সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কার্য সুষ্ঠুভাবেই নির্বাহ হইতেছে, ইহাদের বহুবিধ ‘উল্লেখ’ আমরা দেখিতেছি, শুধু জ্ঞানের উন্মেষ ছাড়া। এই ‘উন্মেষ’ দেখুন—

হনলুলু সমাজের জল,

ম্যানিলা হাওয়াই,

টাহিটির দ্বীপ,

কাছে এসে দূরে চলে—

যায় দূরতর দেশে

কি এক অশেষ কাজ করেছিল তিমি,

সিন্ধুর রাত্রির জল এসে

মৃদু মিথিরি জলে মিশে গিয়ে তাকে

বোর্ণিও সাগরের শেষে

যেখানে বোর্ণিও নেই—

স্নান আলাস্কাকে ডাকে।

যতদূর যেতে হয়

অতদূর অবাচী অন্ধকারে গিয়ে

তিমির শিকারী এক নাবিককে আমি

ফেলেছি হারিয়ে;…

নিপাট আঁধার;

ভালো বুঝে পুনরায়

সাগরের সৎ অন্ধকারে নিষ্ক্রমণ।

বেবুনের রাত্রি নয় তার হৃদয়ের

রাত্রির বেবুন”।

১৩৪৯ বঙ্গাব্দের পৌষে’র ‘কবিতায় জীবনানন্দ দাশের ‘দোয়েল’ কবিতাটি প্রকাশিত হয়। ‘শনিবারের চিঠি’ র ফাল্গুন সংখ্যায় ‘সংবাদ সাহিত্য’ ‘বিভাগে সজনীকান্ত দাস লিখলেন— “শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত বিশ্বাস লিখিয়াছেন—উনবিংশ শতকের কবিরা রাত জগৎ যে দৃষ্টিতে দেখিতেন আধুনিকদের দৃষ্টি সেরূপ নহে। অবশ্য পূর্বে যাহা নিঃসংশয়ে বর্জিত হইত, এখন তাহা নিঃসংশয়ে কবিতায় স্থান পাইতেছে, আধুনিক কবিতার ইহাই লক্ষ্মণ নহে। শিল্পী এবং সাহিত্যিকরা এখন বাস্তবকে নূতন রূপে অনুভব করিতেছেন। আধুনিক জীবনের দৈন্য, নিঃস্বতা ও কর্কশ কোলাহল কিছু তাহার কুরূপ বলিয়াই বর্জন করেন নাই। একান্ত সহনীয় বিষয়ের অভাবে এই জীবন তাহাদের কাছে একটি বিরাট waste বলিয়া মনে হইতেছে। তাই বিশ্বাসযোগ্য, নির্ভরযোগ্য কিছুর সন্ধানে তাহারা নিজেদের নিয়োগ করিয়াছেন। যশ এখনও সকলে লাভ করেন নাই বটে, কিন্তু নিরলস চেষ্টার চিহ্ন সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

পরিচয়, মাঘ ১৩৪৯, পৃ. ৪৮১ দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া মরিতেছিলাম। এমন সময় খোলা জানলার পথে চাঁদের আলোর সাথে একটা দমকা বাতাস ঘরে ঢুকিয়া সমস্ত এলোমেলো করিয়া ছিল, অনেকগুলি সাময়িকপত্র টেবিলের উপর রক্ষিত ছিল। সবগুলিই গুরুগম্ভীরভাবে গ্যাট হইয়া রহিল, যেন আমাদের আশ্বাস দিবার জন্যই পৌষের কবিতা’র পাতাগুলি ফরফর করিয়া উড়িয়া ১৩৪ পাতায় থামিয়া গেল। দৈবের নির্দেশ, হুমড়ি খাইয়া পত্রিকা তুলিয়া লইয়া পড়িলাম—যাহা চাহিতেছিলাম, ঠিক তাই—

একটি নীরব লোক মাঠের উপর দিয়ে চুপে

ঈষৎ স্থবিরভাবে হাঁটে।

লাঙল ও বলদের এক পাল স্থির ছায়া খেয়ে

তাদের হেমন্তকাল দুই পায়ে ভর দিয়ে কাটে।

নিজের জলের কাছে ভাগীরথী পরমাত্মীয়।

চেয়েও পায় না তাকে কেউ তার সহিষ্ণু নিভৃতে

লাসকাটা ঘরের ছাদের পরে একটি দোয়েল

পৃথিবীর শেষ অপরাহ্নের শীতে

শিষ তুলে বিভোর হয়েছে।

কার লাস! কেটে ছিল কারা?

সারা পৃথিবীতে আজ রক্ত ঝরে কেন?

সে সব কোরাসে একতারা।

অপরাহ্নের চাষা ভুল বুঝে হেটে যায় উচ্ছলিত রোদে।

নেই, তবু প্রতিভাত হয়ে ওঠে, নারী,

মর্গের মৃতদেহ দোয়েলের শিষে মিটে গেলে—

আদিম দোয়েল এলে—অনুভব করে নিতে পারি।

কবিতাটি আধুনিক যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবির রচনা। অমিতাভ সেনের কবিতার মতো ইহাকে ব্যঙ্গ কবিতা বলিলে নাটোরের বনলতা সেন মানহানির নালিশ করিবেন। আধুনিক জীবনের বিরাট ওয়েস্টের মধ্যে ইহাই কি বিশ্বাসযোগ্য, নির্ভরযোগ্য কিছুর সন্ধান! পাগলা-গারদের বাইরে নানাভাবে উত্তেজিত এবং নিপীড়িত আধুনিক মানুষের পক্ষে কোনও আশ্বাস এই কবিতা বহন করিতেছে কি? আধুনিক কবিতার ব্যতিক্রম এই কবিতাটি নয়, ইহা একটি টাইপ-কবিতা। রবীন্দ্রকাব্যের ক্ষীর সমুদ্রে হাবুডুবু খাইয়া যাহারা কাব্যের অগ্নিমান্দ্যে ভুগিয়া এই জাতীয় কবিতা উপভোগ করিতে চাইতেছে, তাহাদিগের প্রতি আমরা অনুকম্প প্রকাশ করিতে পারি; কিন্তু তাহাদের ফতোয়া বাংলাদেশ মানিবে কেন”?

১৩৫০ বঙ্গাব্দের আশ্বিনের ‘নিরুক্ত’ পত্রিকায় ‘বন্ধনী’ শিরোনামে জীবনানন্দ দাশের পাঁচটি কবিতা ছাপা হয়েছিল। ‘সাবলীল’ কবিতাটি দ্বিতীয়, ‘শনিবারের চিঠি’ র কার্তিক সংখ্যার সংবাদ সাহিত্য বিভাগে সজনীকান্ত দাস লিখলেন—“আশ্বিনের ‘নিরক্ত’ কবি শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘প্রেমালাপ’ যেমন প্রাঞ্জল তেমনই মধুর!… কবি জীবনানন্দ (জীবানন্দ নহে) দাশ আরও ‘সাবলীল’ —

মাঝে মাঝে পুরুষার্থ উত্তেজিত হলে

(এ রকম উত্তেজিত হয়)

উপস্থাপয়িতার মতন।

আমাদের চায়ের সময়

এসে পড়ে আমাদের স্থির হতে বলে,

সকলেই স্নিগ্ধ হয়ে আত্মকর্মক্ষম,

এক পৃথিবীর দ্বেষ হিংসা কেটে ফেলে

চেয়ে দেখে স্তুপাকারে কেটেছে রেশম।

পুরুষার্থ তো সকলেরই উত্তেজিত হয়, শুধু বাংলা কবিতার পাঠকদের হয় না। রেশম তো”?

[৩]

১৯৪৩ সালের পর সজনীকান্ত দাসকে জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কে বাক-সংবরণত দেখা যায়। সম্ভবত তিরিশের কবিদের প্রতিষ্ঠা তাকে আধুনিক কাব্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, ব্যঙ্গ কবিতার মধ্য দিয়ে তার ক্ষমতার স্ফুর্তি পেত। বিভিন্ন লেখককে আঘাত দিয়ে আবার কাছে টেনে নেওয়ার মতো কৌশলী ছিলেন তিনি। একমাত্র টলাতে পারেননি বুদ্ধদেব বসুকে। ব্যতিক্রমী চরিত্রের মানুষ হয়েও তিনি করুণার যোগ্য ছিলেন না বরং তার উদার হৃদয় দিয়ে তিনি অনেককে উদ্ধার করেছিলেন। নির্মমভাবে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও জীবনানন্দ ‘শনিবারের চিঠি’র প্রত্যেকটি সংখ্যা নিয়মিত পাঠ করতেন। বাণী রায় ‘নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ’ প্রবন্ধে লিখেছেন-“আমি একদিন জীবনানন্দকে মজা করে বললাম, প্রচারের যুগে সজনীকান্ত কিন্তু পরোক্ষভাবে আপনার পাবলিসিটিই করছেন এবং এজন্য তিনি ফিও চাইতে পারেন। জীবনানন্দ বলে ওঠেন ও সজনীবাবুকে বলবেন, এমনিভাবে যেন আমার আরো প্রচার করেন। হা, হা, হা! সেই হাসির প্রত্যেকটি ধ্বনি যেন বলে দিল, লুকোচুরি খেলায় সজনীকান্তের হার হয়েছে, প্রকৃত ব্যক্তি যে, তিনি চির পলাতক, ছায়াকে বিদ্রুপের বানবিদ্ধ করবার চেষ্টায় জীবনানন্দের বিন্দুমাত্র আঘাতও কোনো সমালোচক দিতে পারেনি।’

জীবনানন্দ দাশের কবিতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন সজনীকান্ত দাস। সজনীকান্ত দাসের পুত্র রঞ্জনকুমার দাস জানাচ্ছে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সামনে বাবা একদিন ‘বনলতা সেন’ কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন স্মৃতি থেকে।

জীবনানন্দের স্ত্রী লাবণ্য দাশ ‘মানুষ জীবনানন্দ’কে নিয়ে লেখায় একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। একবার কোনো একটি কবিতা পাঠের আসরে শরীর অসুস্থ থাকার দরুণ জীবনানন্দ আগে কবিতাপাঠ করার কথা সভাপতি সজনীকান্তকে জানালে কপট রাগের স্বরে সজনীকান্ত বলেছিলেন, আপনি তো বেশ লোক মশাই। আপনাকে প্রথমদিকে আবৃত্তি করতে দিয়ে শেষে আমি চেয়ার বেঞ্চ নিয়ে বসে থাকি।’

ট্রাম অ্যাকসিডেন্টের পর সজনীকান্তের চেষ্টাতেই মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায় জীবনানন্দের চিকিৎসার ভার নিজের হাতে নিয়েছিলেন।

কবি কৃষ্ণ ধর তার ‘চেনা অচেনা জীবনানন্দ’ স্মৃতিকথায় একটি সুন্দর ছবি তুলে ধরেছেন–’জীবনানন্দের মৃত্য-সংবাদ বেতারে প্রচারিত হওয়ামাত্র কবিকে শেষ দেখার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ কলকাতার দিকে রওনা হই গড়িয়াহাটের মোড়ে নেমে ত্রিকোণ পার্কের দিকে এগুচ্ছি, এমন সময় একটি ট্যাক্সি আমার পাশে এসে দাঁড়াল। ট্যাক্সির আলোয় ভদ্রলোেক গলা বাড়িয়ে জিগ্যেস করলেন, জীবনানন্দ দাশকে যে বাড়িতে আনা হয়ে সেটা কোন দিকে। আমি দেখলাম প্রশ্নকর্তা হলেন সজনীকান্ত দাস। আমি বললাম, আমি সেখানেই যাচ্ছি, তখন তিনি আমাকে ট্যাক্সিতে উঠতে অনুরোধ করলেন।… গিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। আসলে যেরূপে এবং যেভাবেই আসুক না কেন ভক্ত এসেছিলেন ভগবানের কাছে।

প্রথমদিকে সজনীকান্ত যে জীবনানন্দের কবিতায় অন্তঃপ্রবেশ করতে পারেননি এবং সেই কারণে যে তিনি জীবনানন্দের প্রতি ‘অশোভন বিরূপতা’ প্রকাশ করেছিলন-এর জন্য পরে তিনি অনুশোচনা করেছেন। যৌবনের ঔদ্ধত্যে যে হঠকারিতা করেছিলেন পরিণত বয়সের বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে তিনি জীবনানন্দের কবিতার মহত্ত্ব বুঝতে পেরেছিলেন এবং অনুশোচনাগ্রস্ত হয়েছিলেন, তার প্রায়শ্চিত্ত ও খেদোক্তিকে পূজার অঞ্জলির মতো তর্পণ করেছেন কবির প্রতি এইভাবে—পুরাতন যাবতীয় অশোভন বিরূপতা সত্ত্বেও একথা আজ স্বীকার করা কর্তব্য মনে করিতেছি যে, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্য সাহিত্যের তিনি অন্যতম গৌরব ছিলেন। তিনি অকপটে সুদৃঢ়তম নিষ্ঠার সহিত কাব্য-সরস্বতীর সেবা করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রকাশ ভঙ্গিতে অস্পষ্টতা থাকিলেও সাধনায় বিন্দুমাত্র ফাকি ছিল না। তিনি ভঙ্গি ও ভাবসর্বস্ব কবি ছিলেন না। তাঁহার অবচেতন মনে কবিতার যে প্রবাহ অহরহ বহিয়া চলিত, লেখনীমুখে সজ্ঞান-সমতলে তাহার ছন্দবদ্ধ প্রকাশ দিতে প্রয়াস করিতেন। সহৃদয় ব্যক্তিরা তাহার বক্তব্যের চাবিকাঠি খুঁজিয়া পাইয়া আনন্দলাভ করিতেন। যাঁহারা তাহা পাইতেন না তাহারাই বিমুখ হইতেন। আমরা এই শেষোক্তদের দলে ছিলাম। কিন্তু তাই বলিয়া জীবনানন্দের কাব্য সম্পদ কিছু বাতিল হইয়া যায় নাই। আমরাই বরং সহৃদয়তার সাধনা করিয়া তাহাকে বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি।

বুদ্ধদেব বসুর কাছে কবিতা প্রেমিকদের অপরিশোধ্য ঋণ ছিল। তিনি না থাকলে সত্যি সত্যিই জীবনানন্দকে চিনতে বড়ো দেরি হয়ে যেত। জীবনানন্দের জীবিতকালে তার ৫৯৯টি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। যার মধ্যে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত প্রগতি (১৬), কবিতা (১০৫), বৈশাখী (৫)। মোট ১২৬টি কবিতা প্রকাশ করেছিলেন। জীবনানন্দ তার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ বুদ্ধদেব বসুকেই উৎসর্গ করেছিলেন।

পরিশেষে, বুদ্ধদেব বসুর কথা (জীবানন্দ দাশ) দিয়েই শেষ করছি—সেই দু-বছর বা আড়াই বছর, যে কদিন ‘প্রগতি’ চলেছিল, আমি বতানুবাদে লিপ্ত হয়েছিলাম, শুধুমাত্র সদর্থকভাবে নিজের কথাটা প্রকাশ না করে প্রতিপক্ষের জবাব দিতেও চেয়েছিলাম—সেই সূব আক্রমণেরও উত্তর, যাতে আক্রোশের ফণা বিষাক্ত হয়ে উঠেছে, আর ইতর। রসিকতার অন্তরালে দেখা যাচ্ছে পান-খাওয়া-লাল দাঁত, কালচে মোটা ঠোট, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় দুঃশাসনের ঘৃর্ণিত, লোলপ, ব্যর্থকাম দৃষ্টি, এই রকম আক্রমণের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিলেন জীবনানন্দ, তাতে আমার যেমন উত্তেজনা হতো নিজের বিষয়ে মন্তব্য পড়েও তেমন হতো না; যেহেতু তার কবিতা আমি অত্যন্ত ভালোবেসেছিলুম, আর যেহেতু তিনি নিজে ছিলেন সব অর্থে সুদূর, কবিতা ছাড়া সব ক্ষেত্রে নিঃশব্দ, তাই আমার মনে হতো তার বিষয়ে বিরূপতার প্রতিরোধ করা বিশেষভাবে আমার কর্তব্য। …অবশ্য প্রতিভার গতি কোনো বৈরিতার দ্বারা রুদ্ধ হতে পারে না, এবং পৃথিবীর কোনো জন কীটস অথবা জীবনানন্দ কখনো নিন্দার ঘায়ে মুছে যান না—শুধু নিন্দুকেরাই চিহ্নিত হয়ে থাকে মূঢ়তার ক্ষুদ্রতার উদাহরণস্বরূপ।

তথ্যসূত্রঃ

- ১) দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়-জীবনানন্দ দাশ : বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত

- ২) ইন্দ্র মিত্র-নিপাতনে সিদ্ধ ।

- ৩) সজনীকান্ত দাস-আত্মস্মৃতি

- ৪) রঞ্জনকুমার দাস (সম্পাদিত)-শনিবারের চিঠি (সংবাদ সাহিত্য সংকলন)

‘নবজাগরণ’ অ্যান্ড্রোয়েড অ্যাপ্লিকেশনটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

![]()

‘নবজাগরণ’ এর টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

‘নবজাগরণ’ এর ফেসবুক পেজে লাইক করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা