লিখেছেনঃ আব্দুল আজিজ আল আমান

(মোহিতলাল ও সজনীকান্ত)

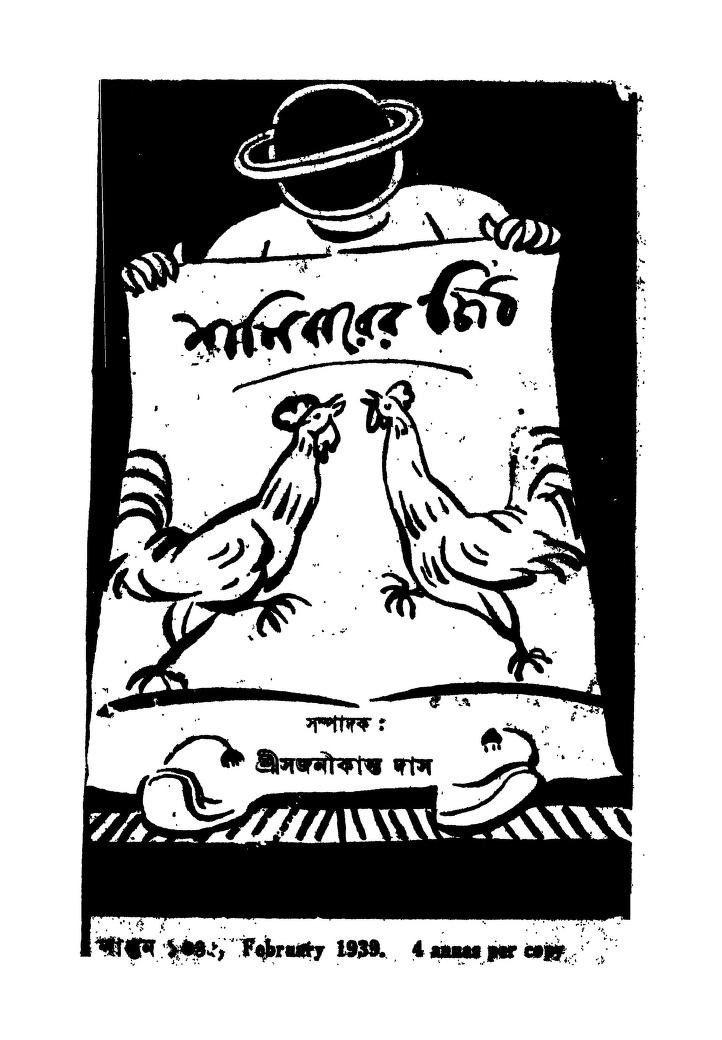

শনিবারের চিঠি’র জন্মের সাথে নজরুল ইসলামের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ এবং ঘনিষ্ঠ। আজ যদি কেউ মন্তব্য করেন যেন জরুলকে কেন্দ্র করেই শনিবারের চিঠি’র জন্ম, লালন এবং বর্ধন তাহলে কথাটা একটু বাড়িয়ে বলা মনে হতে পারে কিন্তু অত্যুক্তি নয় মোটেই। শনিমণ্ডলীর অন্যতম শনি স্বর্গীয় সজনীকান্ত দাস তাঁর ‘আত্মস্মৃতি’তে নিজেই একথা স্বীকার করে গেছেন : ‘রাজনীতির ক্ষেত্রে দেশবন্ধু এবং সাহিত্যক্ষেত্রে কাজি নজরুল ইসলাম.. সাপ্তাহিক ‘শনিবারের চিঠি’র প্রত্যক্ষ লক্ষ্য ছিলেন।’ আত্মস্মৃতির দ্বিতীয় খণ্ডে শনিবারের চিঠির সাথে নজরুলের সম্পর্ক-সম্বন্ধটি উপভোগ্য ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে : ‘সত্য কথা বলিতে গেলে শনিবারের চিঠি’র জন্মকাল হইতেই সাহিত্যের ব্যাপারে একমাত্র নজরুলকে লক্ষ্য করিয়াই প্রথম উদ্যোক্তারা তাক করিতেন। তখন আমি আসিয়া জুটি নাই। অশোক-যোগানন্দ-হেমন্ত এলাইয়া পড়িলে ওই নজরুলী রন্ধ্র-পথেই আমি শনিবারের চিঠি’তে প্রবেশাধিকার পাইয়াছিলাম। প্রকৃতপক্ষে ‘শনিবারের চিঠি’র একমাত্র প্রধান লক্ষ্য ছিল নজরুল এবং ব্যঙ্গ বিদ্রুপেতাকে ধরাশায়ী করাই ছিল সে লক্ষ্যের সঞ্চরণক্ষেত্র।

২০শে ফাল্গুন, ১৩৬৮ সাল মোতাবেক ৪ঠা মার্চের (১৯৬২ খ্রীঃ) যুগান্তর সাময়িকীতে ‘শনিবারের চিঠি’র সম্পাদক শ্রদ্ধেয় যোগানন্দ দাস মহাশয় ‘সব রকম বোগাসিটি বা ভেজাল নকল ও ধাপ্পাবাজির বিরুদ্ধে যে স-চাবুক অভিযানের উদ্দেশ্য নিয়ে’ ‘চিঠির জন্মের কথা’ বলেছেন, সেটি উদ্দেশ্য হিসাবে নিশ্চয়ই মহৎ কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তারা ওপথে বিশেষ পদচারণা করেননি। একমাত্র মোহিতলালের তথ্য ও যুক্তি নির্ভর রচনায় তার কিছুটা ছাপ পড়েছে। বর্তমানেও কি সাহিত্য, কি রাজনীতিতে বোগাসিটি বা ভেজালের পরিমাণ অত্যন্ত বেড়ে গেছে। এই নোংরামি থেকে সাহিত্য-রাজনীতিকে উদ্ধার করতে হলে হিমাদ্রির মত অটুট মনোবল নিয়ে বলিষ্ঠ হাতে কলম ধরার জন্যে যে প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োজন তা ক’জনের মধ্যে আছে? বর্তমানে আমরা নির্ভেজাল প্রশংসার রোদ পোহাতে এমনই রপ্ত হয়ে পড়েছি যে একে অপরের পিঠ চুলকানিতেই সময় কেটে যাচ্ছে—বোগাসিটি তাড়াবার মত ক্ষমতা কারো মধ্যে আদৌ আছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। যদি ধৃষ্টতা না হয় তাহলে বলা যেতে পারে শনিমণ্ডলীর কারো মধ্যে সে ক্ষমতা ছিল না। ঐতিহাসিক তথ্যের দিক থেকে তাদের উদ্দেশ্য মহৎ, প্রচেষ্টাসৎ-কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তারা নিছক ছেলেমানুষীর প্রবর্তন করেছেন।

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। কবিগুরু শিশুদের উপযোগী যতগুলি কবিতা লিখেছেন তার মধ্যে খোকার ‘সাধ’ কবিতাটি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এ কবিতায় শিশু মনের উদ্দাম কল্পনা সুন্দররূপে ব্যক্ত হয়েছে। শনিবারের চিঠি’র একাদশ সংখ্যায় সজনীবাবু ‘যদি শিরোনামায় এক প্যারডি করলেন এইভাবে :

‘আমি যদি হতেম বেড়াল ছানা

কোলের পাশে শুতেম তুমি করতে না ক’মানা।।

আদর করে চুমো খেতে মুখে

গলা ধরে নিতে আমায় বুকে

মেরে টোনা বলতে ‘সোনা রাগ করনা না না।

আমি যদি হতেম বেড়াল ছানা।… ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের মূল কবিতায় সজনীবাবু কি ‘বোগাসিটি’ দেখতে পেয়েছিলেন জানি না এবং এই বিকৃত ব্যঙ্গের ভিতর দিয়ে তিনি কি এবং কিসের প্রতিবাদ জানালেন তাও আবিষ্কারের অপেক্ষা রাখে।

‘শনিমণ্ডলীর লক্ষ্য-কেন্দ্রের কবি নজরুল ইসলামের একটি কবিতাকে উদাহরণস্বরূপ নিলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। ‘অ-নামিকা’ বিদ্রোহী কবির একটি বিখ্যাত প্রেমের কবিতা। কবিতাটি প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল ‘কালি-কলম’ মাসিক পত্রিকার প্রথম বর্ষের ষষ্ঠসংখ্যায় (আশ্বিন, ১৩৩৩ সাল) এবং পরে সিন্ধু হিন্দোল’ কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এ সুদীর্ঘ কবিতাটিতে কবিত্ব-প্রেম-সম্পৰ্কীয় মনোভাব সুন্দররূপে ব্যক্ত হয়েছে। এই মহৎ কবিতাটির প্যারডি করেছেন ‘গাজী আব্বাস বিটকেল’ নামের আড়ালে শনিমণ্ডলীর নায়ক সজনীকান্ত দাস। কবিতাটির প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য নজরুল-ব্যঙ্গ। নজরুল-ব্যঙ্গের সাথে সাথে ‘কল্লোল’ ও ‘কালি-কলম’-এর তরুণতর লেখক গোষ্ঠীও আক্রান্ত হয়েছেন। এইব্যঙ্গ কবিতাটির নাম ‘অপুণ্ঠ’। ১৩৩৪ সালে ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত এই সুদীর্ঘকবিতাটির মাত্র কয়েকটি পংক্তি।

তোমারে পেয়ার করি

কপনি-লুঙ্গি পরি’

লো আমার কিশোরী নাতিনী,

সুদূর ভবিষ্যলোকে নিশীথে নির্জন কুঞ্জে

হে টোকা-ঘাতিনী,

তোমারে পেয়ার করি।

শৈশবের ওগো উলঙ্গিনী

অ-পাতা শয্যায় মম অ-শোয়া সঙ্গিনী,

তোমারে পেয়ার করি।…

অনাগত প্রেয়সী আমার।

তোমারে চেয়েছি বারম্বার

বর্ষা হয়ে আসিয়াছ সাথে

ছাতি হয়ে কভু তুমি আসিলে না হাতে,

পিলে হয়ে আসিলে উদরে

পিলো (Pillow) হয়ে আসিলে না ঘরে

শিশিতে আসিলে তুমি ফিবার মিকশ্চার..

পেয়ালায় নাহি এলে দ্রাক্ষারস সার।…

এই কবিতাটির শেষে নজরুলের ব্যক্তিগত জীবনকে আক্রমণ করা হয়েছে :

…আজ আর থাকলো নাতিনী…

ঘুম দিল পেঁচা পেঁচীন দেতে

ঘুমাল নেড়া নেড়ী।

সুতরাং বোগাসিটির বিরুদ্ধে হাতিয়ার ধরতে গিয়ে শনিবারের চিঠি’ নিজেই বেসামাল হয়ে পড়েছে। এ সব প্যারডি কবিতায় তার কুৎসিতরূপ উলঙ্গ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তাই শনিবারের চিঠি’ সম্পর্কে আমরা এসময় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে বলতে শুনেছি : ‘আমার নিজের বিশ্বাস ‘শনিবারের চিঠি’র শাসনের দ্বারা অপর পক্ষে সাহিত্যের বিকৃতি উত্তেজনা পাচ্ছে। যে সব লেখা উৎকট ভংগীর দ্বারা নিজেদের সৃষ্টিছাড়া বিশেষত্বে ধাক্কা মেরে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সমালোচনার খোঁচা তাদের সেই ধাক্কা মারাকেই সাহায্য করে। সম্ভবতঃ ক্ষীণজীবীর আয়ু এতে বেড়েই যায়। তাও যদি না হয়, তবু সম্ভবতঃ এতে বিশেষ কিছু ফল হয় না। (কালি-কলম; ২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা; ফাল্গুন, ১৩৩৪)।

‘শনিবারের চিঠি’র এই ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবকে আমি পাগলামি বলেছি বলে কেউ যেন মনে না করেন, নজরুল-কাব্যে সমালোচনার বিষয় কিছুই নেই। বরং ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিপরীত। সকল দিক দিয়ে সমালোচিত হওয়ার মত উপাদান নজরুল-কাব্যে অজস্র পরিমাণ রয়েছে। কমবেশী নজরুলের সকল কাব্যেই অযত্ন অবহেলার ছাপ বর্তমান। মার্জিত ভাব ও ভাষার প্রয়োগে একটি কবিতা সুন্দর হয়ে উঠছে-হঠাৎ কবি এমন একটি গ্রাম্য শপ প্রয়োগ করলেন যাতে সমগ্র কবিতাটির সম্ভ্রম ও সৌন্দর্য অনেকাংশে হারিয়ে গেল। এমন ঘটনা নজরুল-কাব্যে কিছুকিছু পাওয়া যাবে। Art-এর নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি তিনি বহুক্ষেত্রেই মানেন নি নিজের মত করে ভেঙে চুরে পথ করে নিয়েছেন। ভাব, ভাষা ও আশে ত্রিবেণী সংগম কোন কোন স্থলে অনুপস্থিত। সুতরাং সমালোচকের দৃষ্টিতে নজরুল কাব্য সহজেই আক্রান্ত হবে। আক্রান্ত হওয়া ভাল, আক্রমণ করার মধ্যে বলিষ্ঠ মনোবলের প্রয়োজন। কিন্তু তার একটা সীমা আছে। সেই সীমা নিয়েই কথা। শনিবারের চিঠির কম-বেশী সকলেই সে সীমা লঙ্ঘন করেছেন। অবশ্য—পূর্বেই বলেছি—মোহিতলালের কথা স্বতন্ত্র। একমাত্র তার লেখাতেই কিছুটা সংযম ও নীতির পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। তিনি আড়াল থেকে অতর্কিতে ঢিল ছোঁড়েননি-বীরের মত সদর্পে কাছে এগিয়ে এসে প্রতিদ্বন্দ্বীকে মল্লযুদ্ধে সাড়ম্বর আহ্বান জানিয়েছেন।

একটি উদাহরণে আমাদের মন্তব্যটিকে স্পষ্টকরে নেয়া যাক। নজরুলের ‘সর্বহারা’ কাব্যগ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কবিতা ‘সাম্যবাদী’ ‘সাম্যবাদী’ কবিতাটি দীর্ঘ এবং বহু উপশিরোনামায় বিভক্ত। এই কবিতাগুলি ১৯২৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর ‘শ্রমিক প্রজা স্বরাজ সম্প্রদায়ের মুখপত্র সাপ্তাহিক ‘লাঙ্গল’-এ প্রকাশিত হয়েছিল। ‘সাম্যবাদী’ কবিতাসমষ্টি প্রথমে ‘সাম্যবাদী’ নামে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৩ সাল আশ্বিন মোতাবেক ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে। ‘সর্বহারা’ প্রকাশিত হলে কবিতাগুলি এই কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়। এই কবিতাগুলি প্রকাশিত হওয়ার পর বাংলা সাহিত্যে রীতিমত আলোড়ন পড়ে যায়। কবিতাগুলির সুর বাংলা সাহিত্য পাঠকের কাছে সম্পূর্ণ নতুন নয়—সত্যেন দত্ত, মোহিতলাল, যতীন সেনগুপ্ত ইতিপূর্বেই এ সুরে বীণায় ছড় টেনেছেন, কিন্তু নজরুলের মত এমন স্পষ্টকরে কেউ কিছু বলেননি। তাই নজরুলের ‘সাম্যবাদী’ অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জনের সাথে সাথে তীক্ষ্ণ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল। সমালোচনা করেছিলেন শনিবারের চিঠির লেখকবৃন্দও ‘শনিমণ্ডলী’র অন্যান্য লেখকের সাথে মোহিতলালও এগিয়ে এসেছিলেন-সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু এই উভয়বিধ সমালোচনার আদর্শ ও রীতি-নীতির দিকে তাকালে অবাক হয়ে যেতে হয়। একজন সমালোচনার নামে করেছেন পাগলামি। কিন্তু অন্যজন একাধারে নিষ্ঠাবান পাঠক ও সমালোচক।

আলোচনার সুবিধার জন্যে ‘সাম্যবাদী’র কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল। নজরুল ‘সাম্যবাদী’র পাপ’ উপশিরোনামায় লিখেছেন :

‘সাম্যের গান গাই!

যত পাপী তাপী সব মোর বোন, সব হয় মোর ভাই।

এ পাপ মুলুকে পাপ করেনি ক’ কে আছে পুরুষ নারী?

আমরা তো ছার;-পাপে পঙ্কিল পাপীদের কাণ্ডারী।

তেত্রিশ কোটি দেবতার পাপে স্বর্গ যে টলমল, ….

দেবতার পাপ পথ দিয়ে পশে স্বর্গে অসুর দল।…’

‘মানুষ’ উপশিরোনামায় :

কে? চণ্ডাল? চমকাও কেন? নহে ও ঘৃণ্য জীব।

ওই হতে পারে হরিশচন্দ্র, ওই শ্বশানের শিব।…’

সর্বাধিক সমালোচিত ‘বারাঙ্গনা’ উপশিরোনামায় :

কে বলে তোমায় বারাঙ্গনা মা, কে দেয় থুতু ও গায়ে?

হয় তো তোমায় স্তন্য দিয়াছে সীতাসম সতী মায়ে।….

অসতী মাতার পুত্র সে যদি জারজ পুত্র হয়,

অসৎ পিতার সন্তানও তবে জারজ সুনিশ্চয়!’

‘নারী’ কবিতায় :

‘সাম্যের গান গাই!

আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই’!…

মোটকথা ‘সাম্যবাদী’ কবিতা রচনারকালে নজরুল উদার দৃষ্টিভংগীতে সকল পাপকলঙ্কের দিকে তাকিয়েছেন। এ সব কবিতায় কবির হৃদয়াবেগ অত্যন্ত প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে। মানুষে মানুষে প্রভেদ সৃষ্টি করে পাপের গণ্ডী আমরা যেভাবে বাড়িয়ে চলেছি তার বিরুদ্ধ-অভিযানে কবি খড়্গহস্ত। ‘মহামানবের মহাউত্থান’ ও ‘মহামিলনের দিনে’ কবি তাই কুলি-মজুর, কৃষাণ-দম্পতিও সমাজের অন্যান্য অবহেলিত ঘৃণ্যদের ‘এক মহফিলে’ আহ্বান জানিয়েছেন। তার একবিতায় উদার মানবিকতা অত্যন্ত সুন্দররূপেব্যক্ত হয়েছে। অথচ ১৩৩৪ সালের ভাদ্র সংখ্যা ‘শনিবারের চিঠি’তে কবির এই মহামিলনের স্বপ্ন বিশেষভাবে আক্রান্ত! ‘নবযুগান্তর’ নামক বন্দনা কবিতায় শ্রীসনাতন দেবশর্মার উক্তি এই :

ধন্য তুমি বাংলার আধুনিক বরপুত্র

নবযুগ ধুরন্ধর সাহিত্য সারথি।

—হে নবীন

পড়িয়াছ শরীর-বিজ্ঞান পুঁথি হতে

কিম্বা কোনো ঔষধের লাগি

বিনামূল্যে বিতরিত অমূল্য পাতায়,

জানিয়াছ সার কথা—

‘শোণিত ঘনায়ে হয় আদিরস ধারা।

এর পরের অংশে ‘কুলি-মজুর’ কবিতার প্রতি ব্যঙ্গ :

এস আজি ঘর ছাড়ি বিশ্বভরা তরুণ-তরুণী

এস এক সাথে ভাসুর-দেবর ভ্রাতৃবধু,

শশ্রূ ও জামাতা,

পথ হতে হয়ে এস যত মজুরাণী, –

অন্ধ, খঞ্জ, মূক ও বধিরে দলে দলে,

সাথে যেন থাকে খেদি।

এস সবে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে মুঢ় সম

অঞ্জলি ভরিয়া বল

নমো, নমঃ

‘শনিবারের চিঠি’র উক্ত সংখ্যায় (ভাদ্র, ১৩৩৪ সাল) তোমাদের প্রতি কবিতায় শ্রীমধুকর কুমার কাঞ্জিলাল নজরুলের সাম্যবাদী’ কবিতাটির ভাবধারাকে ব্যঙ্গ করেছেন :

ওগো বীর,

ফেলে দিয়ে কথা আর খাটিয়া তাকিয়া।

ওঠো, জাগো, গা ঝাড়িয়া, চক্ষু রগড়িয়া।…

অকস্মাৎ হেরি তব চিরুণী চৰ্চিত দিব্য বেশ

কাতর হউক সূর্য, নাসিকাগ্রে উড্ডীন হেরিয়া তব কেশ…

সুদীর্ঘ চার পৃষ্ঠার এই কবিতাটির শেষাংশে নজরুলের প্রেমধারণা ও তার বহু আলোচিত ‘বারাঙ্গনা’ কবিতাটি আক্রান্ত। ‘বারাঙ্গনা’ কবিতায় কবি বারাঙ্গনাকে ‘মা’ সম্বোধন করার উপযুক্ত সাজা পেলেন এখানে:

হে কবি—কেমিষ্ট’।…

মল দিয়া চিত্রাঙ্কন, রং দিয়া বাঁধা কপি চাষ!

একি সর্বনাশ!

মাতৃস্তনে মদ্যলাভ আশে তুমি ধাইতেছ সদা,

কেন গো সর্বদা,

তোমার কৃপাতে

বারাঙ্গনা সতী হয়, চোর হয় শিব

জন্মায় কল্পনা ঔরসে তব, শতকোটি বীর্যবান ক্লীব।

হে বীর মেত না আর সাহিত্য ও সত্যের নিপাতে৷

এ সব ব্যঙ্গ কবিতার কোথাও যুক্তি বা তথ্য নেই। অথচ এরই পাশে মোহিতলালের রচনা আপন ঔজ্জ্বল্যে অনন্য হয়ে উঠেছে। মোহিতলালও নজরুলের ‘বারাঙ্গনা’ কবিতাটিকে আক্রমণ করেছেন কিন্তু তার সমালোচনায় সত্যিকার সমালোচকের পরিচয় রয়েছে। ১৩৩৪ সালের আশ্বিন মোতাবেক ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যায় শ্রীসত্যসুন্দর দাস নামের আড়ালে শ্রীমোহিতলাল মজুমদার ‘সাহিত্যের আদর্শ’ প্রবন্ধে নজরুলের বারাঙ্গনা কবিতা সম্পর্কে লেখেন :. ‘আর একটি কবিতায় নব সাম্যবাদ প্রচারিত হইয়াছে। এই কবিতাটি ‘বারাঙ্গনা’ নাকি কবির একটি উৎকৃষ্ট কীর্তি। ইহাতে একপ্রকার Nihilism বা নাস্তিক্য নীতির উল্লাস আছে—ইহা বর্তমান যুগের রসপিপাসু পাঠক-পাঠিকার বড়ই আদরের সামগ্রী। কবিতাটির যতটুকু মনে আছে তাহাতে ইহাই কবির বক্তব্য বলিয়া মনে হয় যে, জগতে সকলেই অসাধু, সকলেই ভণ্ড, চোর এবং কামুক, অতএব জাতিভেদের প্রয়োজন নাই; আইস আমরা সকলে ভেদাভেদ দূর করিয়া মহানন্দে নৃত্য করি। এই সাম্যমৈত্রীর আবেগে কবি বেশ্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—“কে তোমায় বলে বারাঙ্গনা মা?’ বিদ্রোহের চরম হইল বটে কিন্তু কথাটা দাঁড়াইল কি? এই উক্তিতে সমগ্র নারী জাতিকে অপমান করা হইয়াছে, অথচ বেশ্যার মর্যাদাও এতটুকু বাড়ে নাই। বারাঙ্গনা মা নয়, বারাঙ্গনা নারী বটে, তাহার সেই সুপ্ত নারীত্বের মহিমা রবীন্দ্রনাথের ‘পতিতা’ কবিতায়, অপূর্ব কাব্য সৃষ্টি করিয়াছে।… বারাঙ্গনাকে ‘মা’ বলিতে আপত্তি নাই-যদি নারীর মাতৃত্ব ব্যতীত আর সকল সম্পর্ক অস্বীকার করা হয়, এইজন্য রামকৃষ্ণের মাতৃসম্বোধন অতিশয় সত্য ও সার্থক হইয়াছিল। নতুবা কবি প্রচারিত নব সাম্যবাদ অনুসারে ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে—তুমিও বারাঙ্গনা, মাও বারাঙ্গনা, অতএব মাতে ও তোমাতে কোনো প্রভেদ নাই। এ ব্যাখ্যায় বেশীদুর অগ্রসর হইলে অন্তরাত্মা কলুষিত হয়।…

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এ আলোচনায় অতর্কিতে ঢিল ছোঁড়ার মনোবৃত্তি নেই। অবশ্য এই সাথে এও স্বীকার করতে হবেন জরুলের হৃদয়াবেগকে অস্বীকার করে সমালোচনাকরায় মোহিতলাল এ আলোচনায় নজরুলের প্রতি সুবিচার করেননি। কিন্তু সে স্বতন্ত্র কথা। শনিবারের চিঠির পাতায় এ ধরনের আলোচনা খুব বেশী স্থান পায়নি। পেলে বোগাসিটি বিতাড়নের স্বপ্ন সার্থক হত। আমি শনিবারের চিঠি’র ব্যঙ্গ-বিদ্রুপকে ছেলেমানুষী ও পাগলামী বলেছি। শ্রদ্ধেয় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কল্লোল যুগে আমার এ মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। স্বর্গীয় সজনীকান্ত দাস নিজেই একে বলেছেন ‘খেলা’—’আমাদের ছিল স্রেফ খেলা।” (আত্মস্মৃতি ২য়, পৃ: ১৭৫)। শনিবারের চিঠির জন্মের পিছনে যে মহৎ উদ্দেশ্যই থাক—প্রথম যুগের চিঠিতে’ তা পাগলামি খেয়ালিপনা ও খেলার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। সজনীবাবু তাঁদের এ ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। তাই ১৩৫০ সালের আশ্বিন সংখ্যায় শনিবারের চিঠি’র পঞ্চদশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সংবাদ-সাহিত্যে তিনি যে সুরে কথা বললেন সে সুর “চিঠি’র অজানা। নিছক ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের অসারতা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই লিখলেন : ‘সহধর্মীদের ভুল-ত্রুটি লইয়া সরস রহস্যাঘাত অথবা কঠিন লগুড় প্রহার যখন করা হইত তখন কাজটা সহজ ছিল। আজ দেশ ও জাতির বৃহত্তর পটভূমিকায় এই সকল ব্যক্তিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি অতিশয় তুচ্ছ ঠেকিতেছে।… যে বস্তু অসার, যাহা স্বভাবতঃই মরণশীল তাহার উপর নিপুণ অথবা স্থূল অস্ত্রাঘাত করিয়া সময় ও শক্তির অপব্যবহারে কোনই লাভ নাই; যাহা স্থায়ী, যাহা নিত্য তাহার গৌরব প্রচারে ব্যক্তিগত লাভ না থাকিলেও আত্মপ্রসাদ আছে। …পৃথিবীর বহু পণ্ডিত এবং মনীষী ইহাদের সম্বন্ধে স্ব স্ব বিচার বুদ্ধি লিপিবদ্ধ করিয়া ভুল করিবার অল্প অবকাশই আমাদের দিয়াছেন। এই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের রচনা লইয়া আমরা যদি মাসে মাসে আলোচনা করি, তাহা হইলে এক দিকে যেমন মানসিক গঙ্গাস্নানের পুণ্য সঞ্চয় হইতে পারে, অন্যদিকে তেমনি বহু ভ্রান্ত ও দ্বিধাগ্রস্ত মানুষকে পথের সন্ধানও আমরা দিতে পারি। আমরা এবারে তাহাই করিব।

এবং তাই করেছিলেন। ফলে ১৩৫০ এর আশ্বিন হতে ‘শনিবারের চিঠি’র স্বতন্ত্র মূল্য হয়েছে।

[২]

নওয়াবজাদী মেহেরবানু খানম অঙ্কিত একটি ত্রিবর্ণ ছবির পরিচিতি উপলক্ষে নজরুল তাঁর বিখ্যাত কবিতা ‘খেয়াপারের তরণী’ রচনা করেন। কবিতাটি ১ম বর্ষের ৪র্থ সংখ্যা মোতাবেক ১৩২৭ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা মোসলেম ভারতে প্রকাশিত হয়। কবিতাটি আপন স্বরূপস্বাতন্ত্র মাধুর্যে তৎকালীন বহুকবি-সাহিত্যিকদের মনে দোলা দিয়ে গিয়েছিল। মোহিতলাল মজুমদার কবিতাটি পড়ে এমনই প্রশংসার আবেগ অনুভব করেন যে, তিনি সে দিনই মোমাসলেম ভারত’-এর সম্পাদককে একটি সুদীর্ঘপত্র লেখেন। পত্রটির অর্ধেকেরও বেশী অংশ নজরুলের প্রতি অকৃপণ প্রশংসায় ব্যয়িত হয়েছে। তখনও মোহিতলাল-নজরুল পরস্পর চাক্ষুষ পরিচয়ে পরিচিত হননি। শ্রদ্ধেয় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর বিখ্যাত ‘কল্লোল-যুগে’ মোহিত-নজরুলের পরিচয় সম্পর্কে লিখেছেন : নজরুলের গুরু ছিলেন মোহিতলাল। গজেন ঘোষের বিখ্যাত আড্ডা থেকে কুড়িয়ে পান নজরুলকে। এ কথা সত্যনয়। নজরুলকে মোহিতলাল কুড়িয়ে পাননি, নজরুলকে তিনি আবিষ্কারও করেননি। নজরুলের কবিতাই তাকে তীব্র আকর্ষণে আকৃষ্ট করেছিল। ‘মোসলেম ভারত’-এর সম্পাদককে লেখা চিঠিখানিই হয়েছিল তাদের প্রাথমিক আলাপের সংযোগ-সেতু। চিঠিখানি মুদ্রিত হয়েছিল ১ম বর্ষের ৫ম সংখ্যা মোতাবেক ১৩২৭ সালের (১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ) ভাদ্র সংখ্যা ‘মোসলেম ভারতে’। চিঠিখানির প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করলেই পরিচয়ের পূর্বে মোহিতলাল নজরুলকে কোদৃষ্টিতে দেখেছিলেন তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে:

‘কিন্তু যাহা আমাকে সর্বাপেক্ষা বিস্মিতও আশান্বিত করিয়াছে, তাহা আপনার পত্রিকার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি লেখক হাবিলদার কাজি নজরুল ইসলাম সাহেবের কবিতা। বহুদিন কবিতা পড়িয়া এত আনন্দ পাই নাই, এমন প্রশংসার আবেগ অনুভব করি নাই। বাঙ্গলা ভাষা যে এই কবির প্রাণের ভাষা হইতে পরিয়াছে, তাহার প্রতিভা যে সুন্দরী ও শক্তিশালিনী—এক কথায়, সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা যে তাহার মনোগৃহে সত্যই জন্মলাভ করিয়াছে তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ তাহার ভাব, ভাষা ও ছন্দ। আমি এই অবসরে তাঁহাকে বাঙ্গলার সারস্বত জানাইতেছি।…কাজি সাহেবের কবিতায় কি দেখিলাম বলিব? বাঙ্গলা কাব্যের যে অধুনাতন ছন্দঝঙ্কারও ধ্বনি বৈচিত্র্যে এক কালে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু অবশেষে নিরতিশয় পীড়িত হইয়া যে সুন্দরী মিথ্যারূপিণীর উপর বিরক্ত হইয়াছি, কাজি সাহেবের কবিতা পড়িয়া সেই ছন্দ ঝঙ্কারে আবার আস্থা হইয়াছে।…কাজি সাহেবের ছন্দ তাহার স্বতঃ উৎসারিত ভাব-কল্লোলিনীর অবশ্যম্ভাবী গমনভঙ্গী। ‘খেয়াপারের তরণী’ শীর্ষক কবিতায়… ছন্দ যেন ভাবের দাসত্ব করিতেছে—কোনোখানে আপন অধিকারের সীমালঙ্ঘন করে নাই।.. . বিস্ময়, ভয়, ভক্তি, সাহস, অটল বিশ্বাস এবং সর্বোপরি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটা ভীষণ গম্ভীর অতি প্রাকৃত কল্পনার সুর, শব্দ বিন্যাস ও ছন্দ ঝঙ্কারে মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি কেবল একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিব,—

আবুবকর উসমান উমর আলি-হাইদর

দাড়ি যে এ তরণীর নাই ওরে নাই ডর।

কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি-মাল্লা

দাঁড়ি-মুখে সারি গান ‘লা-শরীক আল্লাহ।

এই শ্লোকে মিল, ভাবানুযায়ী শব্দবিন্যাস এবং গভীর গম্ভীর ধ্বনি, আকাশে ঘনায়মান মেঘপুঞ্জের প্রলয় ডম্বরু ধ্বনিকে পরাভূত করিয়াছে—বিশেষ ঐ শেষ ছত্রের শেষ বাক্য -’লা-শরীক আল্লাহ’ যেমন মিল তেমনি আশ্চর্য প্রয়োগ! ছন্দের অধীন হইয়া এবং চমৎকার মিলন সৃষ্টি করিয়া এই আরবী-বাক্য যোজনা বাঙ্গলা কবিতায় কি অভিনব ধ্বনি-গাম্ভীর্য লাভ করিয়াছে।…

এই চিঠি পেয়ে নজরুল নিজে শ্রদ্ধেয় পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে সাথে নিয়ে মোহিতলাল মজুমদারের সাথে দেখা করতে যান। মোহিতলাল তখন তার এক আত্মীয়ের সাথে আমহার্ট স্ট্রীটের বাড়ীতে থাকতেন। পরিচয়ের পূর্বেই নজরুল মোহিতলালের স্নেহ ধারায় অভিষিক্ত হয়ে উঠেছিলেন। পরিচয়ের পর সে স্নেহ ‘স্নেহান্ধের’ পর্যায়ে উঠেছিল। বহুসভা-সমিতিতে নিয়ে গিয়ে মোহিতবাবু সগর্বে নজরুলকে সর্বজন শ্রদ্ধেয় কবি-সাহিত্যিকের সাথে পরিচয় করে দিয়েছেন। নজরুল বয়ঃকনিষ্ঠ হওয়ায় আদর-সোহাগ স্নেহের আশীর্বাদী ধারা তার ওপর নিরন্তর বর্ষিত হয়েছিল। পরিচয়ের পর হতেই মোহিতবাবু নজরুলকে সম্পূর্ণরূপে নিজের মত করে গড়ে নিতে চেয়েছিলেন। এবং এখানেই মোহিতবাবু মস্ত বড় ভুল করেছিলেন।

[৩]

মোহিতলাল-নজরুল দুজনে দুই ভিন্নমুখী স্বভাবের লোক ছিলেন। মোহিতবাবু ছিলেন অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক। তার পরিচয়ের গণ্ডীও ছিল সীমাবদ্ধ। তাঁর রুচিবোধতার শিক্ষা অনুযায়ী গড়ে উঠেছিল। সাহিত্যিক মহলের অনেকের সম্পর্কে তিনি রূঢ়ও বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। ‘প্রবাসী’ কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে তিনি যেমন ভাষা ব্যবহার করতেন তা বহুক্ষেত্রে শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যেত। কিন্তু নজরুল ছিলেন দিলদরিয়া মানুষ। ‘বটতলা-তে-তলায়’ তার সমান গতিবিধি। জনাব মুজাফফার আহমদ তার নজরুল প্রসাথে আলোচনাতে এই উভয় কবির স্বভাবগত পরিচয় দিতে গিয়ে তাইঠিকই বলেছেন : নজরুল সর্বস্তরের মানুষের বহু মানুষের কবি হতে পেরেছে; আর মোহিতলাল শুধু বিদগ্ধ সমাজের অর্থাৎ গণিত সংখ্যক মানুষের কবি। নজরুল জনগণের প্রতিনিধি ছিল। মোহিতলাল তা ছিলেন না এবং চেষ্টা করলেও তার স্বভাবের দোষে তিনি তা হতে পারতেন না।’

মোহিতলালের আত্মকেন্দ্রিকতা ফটোগ্রাফার পরিমল গোস্বামী তার বিখ্যাত স্মৃতিচিত্রণে সুন্দররূপে ব্যক্ত করেছেন : “তিনি (মোহিতলাল) একটি বিশেষ মতবাদের মধ্যে নিজেকে কঠিনভাবে বেঁধে রেখেছিলেন বলেই তাঁকে যথেষ্ট দুঃখ পেতে হয়েছিল। অন্য কোনো মতের সাথে তার কোন রফা ছিল না।…তাঁর নিজের ধারণার বাইরে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না, আর ঠিক এই কারণেই সম্ভবত তিনি অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বোধ করতেন। নির্বান্ধবও হয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত।

মোহিতলাল নজরুলকে ‘প্রবাসী’তে কবিতা পাঠাতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন এবং কয়েকজন বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক থেকেও দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। জ্ঞানের পরিধি বাড়াবার জন্যে শেলী, বায়রণ, কীটস পড়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। নজরুল যতটা সম্ভবতা মেনে চলতেন। এমন কি বিচ্ছেদের পূর্ব পর্যন্ত তিনি প্রবাসী’তে লেখা পাঠাননি। কিন্তু অনেক নির্দেশই নজরুলের পক্ষে মেনে চলা সম্ভব হয়নি। নজরুল যখন হিন্দু দেবদেবীদের নিয়ে লেখা শুরু করেন তখন মোহিতবাবুতাকে সতর্ককরে দিয়ে বলেছিলেন : ‘স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।’ কিন্তু উদারপ্রাণ নজরুলের পক্ষে সে উপদেশ মানা সম্ভব ছিল না। নজরুলের মানসভূমি এত সঙ্কীর্ণ হয়ে গঠিত হয়নি। আর এ উপদেশ মেনে চললে নজরুল-বৈশিষ্ট্যই ধ্বংস হয়ে যেত।

মোহিতবাবুর সাথে পরিচয়ের পর হতে নজরুল তার (মোহিতলাল) সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে পড়ে শত স্নেহধারা বর্ষণেও মনের দিক হতে হাঁফিয়ে উঠছিলেন। উদার আকাশে গান গাওয়া বনের পাখীকে খাঁচায় আবদ্ধ করলে যে অবস্থা হয় আর কি!

স্বভাবের এই বৈপরীত্য নিয়ে দীর্ঘ দিন একত্রে থাকা সম্ভব নয়। নজরুলের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। তাদের এ হৃদয় মিলন মাত্র দেড় বছরের মধ্যেই ছিন্ন হয়ে যায়।

পূর্ব হতেই দৈনন্দিন ব্যবহারে একটু একটু করে অসন্তোষ ও মনোমালিন্য ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল কিন্তু তখনো তা ছিল গোপন মনের দ্বন্দ্বের বিষয়। ধীরে ধীরে কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সেই দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ শুরু হলো।

নজরুল তখন মুজাফফার আহমদের সাথে ৩/৪-সি তালতলা লেনের বাড়ীতে অবস্থান করছেন। এই সময় (১৩২৮ সালের আশ্বিন) দূর্গাপূজার ছুটিতে একদিন সদ্যলিখিত একটি কবিতা নজরুলকে শোনাবার জন্যে মোহিতলাল তার শ্বশুরবাড়ী ব্যারাকপুর থেকে এলেন তালতলা লেনে। যথারীতি তিনি কবিতাটি নজরুলকে শোনালেন। দিলদরিয়া মানুষ নজরুল। এসকল ক্ষেত্রে বিশেষ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করাই ছিল তার স্বভাব কিন্তু সেদিন তিনি একেবারে নিশ্চুপ থাকলেন। মোহিতলাল এটা একেবারেই আশা করেননি। তিনি মনে মনে নজরুলের উপর ক্ষুব্ধ হলেন। আসলে নজরুল তখন মোহিতলালের সংসর্গকে সহ্য করতে পারছিলেন না অথচ একেবারে মুখের ওপর কোন কিছু বলে দেওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। যা হোক, কবিতা পাঠের পর বেশ কিছু সময় মোহিতলাল নজরুল-সান্নিধ্যে থাকলেন-নানান বিষয়ে তাদের মধ্যে আরো অনেক কথা হলো। কিন্তু এই কথাবার্তার মধ্যে নজরুলের নির্লিপ্ততার ভাবটা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হলো। মোহিতলাল পূর্বেই আহত হয়েছিলেন-বর্তমানের এই ঔদাসীন্য তাকে আরো ক্ষুব্ধ করল। ফেরার পথে তিনি মুজাফফার সাহেবকে জানালেন যে, ট্রেনের ভাড়া খরচ করে তিনি ব্যারাকপুর থেকে নজরুলকে কবিতা শোনাতে এলেন অথচ কবিতা শোনার পর নজরুল কোন প্রশংসা বা আনন্দ প্রকাশ করলেন না। স্পষ্টতই এটা ‘ঝড়ের পূর্বলক্ষণ। এরপর নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ কবিতা প্রকাশের পর এই ক্রমঘনায়মান অসন্তোষ হাওয়াই বাজির মত উধ্বোত্থিত আলোক-বর্তিকা নিয়ে বাইরে প্রকাশ পেল। ঘটনাটি এই :

নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৮ সালের কার্তিক সংখ্যা ‘মোসলেম ভারতে’। কবিতাটি একই সাথে নলিনীকান্ত সরকার সম্পাদিত সাপ্তাহিক ‘বিজলী’তে (১৩২৮ সালের ২২শে পৌষ মোতাবেক ১৯২২ সালের ৬ই জানুয়ারী) মুদ্রিত হয়েছিল। এই কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে একাধারে কবির অগণিত বন্ধু ও শত্রু জুটে গেল। যেমন নাম তেমনি বদনাম। দুর্নাম রটাতে প্রথমেই এগিয়ে এলেন স্বয়ং মোহিতলাল। তিনি সর্বত্র বলে বেড়াতে লাগলেন যে, নজরুলতার লেখা ‘আমি’ কথিকার ভাবাবলম্বনে ‘বিদ্রোহী’ কবিতা রচনা করেছেন অথচ কোথাও তার ঋণস্বীকার করেননি। মোহিতলালের ‘আমি’ কথিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২১ সালের পৌষসংখ্যা ‘মাননী’ পত্রিকায়।

জনসাধারণও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সুবিধার জন্যও নিজ নিজ বিবেক অনুযায়ী বিচারের জন্য আমি এখানে ১৩২১ সালের পৌষ সংখ্যা মোতাবেক ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা ‘মানসী’ হতে মোহিতলাল মজুমদারের ‘আমি’ এবং ১৩২৮ সালের ২২শে পৌষ মোতাবেক ১৯২২ সালের ৬ই জানুয়ারীর সাপ্তাহিক ‘বিজলী’ হতে নজরুল ইসলামের ‘বিদ্রোহী কবিতাটি এই সাথে উদ্ধৃত করলাম। ‘বিদ্রোহী’ কবিতার কোন কোন অংশ বর্তমানে কী ভাবে সংশোধিত বা পরিত্যাজ্য হয়েছে তাও শেষে দেখান হলো নজরুলের এই ঐতিহাসিক কবিতাটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ও আলোচনা আমার পরবর্তী গ্রন্থ ‘নজরুল-জীবনী’তে দেওয়া হয়েছে।

আমি

(শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি.এ.)

আমি বিরাট। আমি ভূধরের ন্যায় উচ্চ, সাগরের ন্যায় গভীর, নভো-নীলিমার ন্যায় সৰ্ব্বব্যাপী। চন্দ্র আমারই মৌলিশোভা, ছায়াপথ আমার ললাটিকা, অরুণিমা আমার দিগন্ত সীমান্তের সিন্দুরচ্ছটা, সূর্য আমার তৃতীয় নয়ন এবং সন্ধ্যারাগ আমার ললাট চন্দন।

বায়ু আমার শ্বাস, আলোক আমার হাস্য জ্যোতি। আমারই অশ্রুধারায় পৃথিবী শ্যামলীকৃত। অগ্নি আমার বুভুক্ষা-শক্তি, মৃত্তিকা আমার হৃৎপিণ্ড, কাল আমার মন, জীব আমার ইন্দ্রিয়। আমি মেরুতারকার মত অপচল।

আমি ক্ষুদ্র। প্রত্যুষের শিশিরকণা আমার মুখ-মুকুর, সাগরগর্ভের শুক্তিমুক্তা আমার অভিজ্ঞান, পতঙ্গের পক্ষপত্র আমারই নামাঙ্কিত; অশ্বত্থবীজে আমার শক্তিকণা, তৃণে – আমার রসপ্রবাহ, ধূলি আমার ভস্মাঙ্গরাগ।

আমি সুন্দর। শিশুর মত আমার ওষ্ঠাধর, রমণীর মত আমার কটাক্ষ, পুরুষের মত আমার ললাট, বাল্মীকির মত আমার হৃদয়। সূর্যাস্তশে প্রায়ন্ধকারে আমি শশাঙ্কলৈখা, আমি তিমিরাবগুণ্ঠিতা ধরণীরনক্ষত্র স্বপ্ন। আমার কাত্তি উত্তর ঊযার (Aurora Borealis) ন্যায়।

আমি ভীষণ, —অমানিশীথের সমুদ্র, শ্মশানের চিতাগ্নি, সৃষ্টি নেপথ্যের ছিন্নমস্তা, কালবৈশাখীর বজ্রাগ্নি, হত্যাকারীর স্বপ্নবিভীষিকা, ব্রাহ্মণের অভিশাপ, দম্ভাব্ধ পিতৃরো। আমি ভীষণ,-রণক্ষেত্রে রক্তোৎসবের মত, আগ্নেয়গিধুরির মাগ্নিবমনের মত, প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাসের মত, কাপালিকের নরবলির মত, সদ্যশোকের মত, অখণ্ডনীয় প্রাক্তনের মত, দুর্ভিক্ষের সচল নরকঙ্কালে আমাকে দেখিতে পাইবে, যোগভ্রষ্ট সন্ন্যাসীর ভোগলালসায় আমারই জিহ্বা লক লক করিতেছে। আমি মহামারী। রুধিরাক্তকৃপাণ ঘাতকের অট্টহাসিতে, মৃত-জনের শূন্যদৃষ্টি চক্ষুতারকায় আমার পরিচয় পাইবে।

আমি মধুর-জননীর প্রথম পুত্ৰমুখ চুম্বনের মত, তৃষিত বনভূমির উপর নববরবার পুকোমল ধারাস্পর্শেরমত; দিব্যমাল্যাম্বরধরা ব্রীড়াবেপথুমতী বিবাহধূমারুণ লোচনশী নববধূর পাণিপীড়নের মত, যমুনাপুলিনে বংশীধ্বনির মত, প্রণয়িনীর সরম-সঙ্কোচের মত, কৈশোর ও যৌবনের বয়ঃসন্ধির মত। আমি ম্যাডনা—বক্ষে নিমীলিতনয়ন স্তনন্দয় শিশু; আমি সাবিত্রী অঙ্কে মৃত পতি। আমি বিদর্ভরাজ তনয়ার প্রণয়দূত—হংস, আমি তাপসী মহাশ্বেতার নয়ন সলিলাতন্ত্রী বীণা; আমি স্বামীর সহিত সপত্নীর মিলনেস্মিতমুখী বাসবদত্তা; আমি পতি পরিত্যক্তা ‘ত্বমেব ভৰ্ত্ত ন চ বিপ্রয়োগ’-বচনা জানকী। সন্ধ্যা আকাশের মেঘস্তরে আমার বসনাঞ্চল ঘুরিয়া যায়, উষার আরক্ত কপোলে আমারই লজ্জারাগ। আমি করুণার অশ্রুজল, প্রেমের আত্মত্যাগ, স্নেহের পরাজয়। আমার মত নেত্রের কিরণ সম্পাতে রজনী জ্যোৎস্নাময়ী, আমারই সুগোপন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ধরণীর উপবন কুসুমিত হইয়া উঠে; আমিই সুখসপ্তের নয়ন পল্লবে মৃণাল-বৰ্ত্তিকায় স্বপ্নাঞ্চন পরাইয়া দিই। আমি হৃদয়সীমায় চুম্বনের মত জাগিয়া উঠি এবং নেত্র প্রান্তে অশ্রুর মত ঝরিয়া যাই।

আমি আনন্দ-শরৎ প্রভাতের স্বর্ণালোক। পত্রপুষ্পে ঔষধিলতায় সে আনন্দ শিহরিয়া উঠিতেছে; ক্ষুদ্র মৃত্যু, তুচ্ছশোক, অজ্ঞান-অশ্রুর উপরে আমার আনন্দ বৃহৎ অসীম অনন্ত আকার ধারণ করিয়াছে। আমি শনির উপরে বৃহস্পতি, শয়তানের পার্শ্বে জেহোবা, আহিমান-শত্রু ওরমজদ, মারবিজয়ী নির্বাণ দেবতা। শ্মশানকুল বাহিনী জাহ্নবী, নিশীথ অন্ধকারে প্রস্ফুটিত ফুলদল, অসহায় ক্রন্দনের উপাসনা। আমি ধস্তারি হিরণ্যজ্যোতি, গিরিশিলার কলনিঝরিণী, ধূসর মৃত্তিকার শ্যাম রোমাঞ্চ। আকাশ আমার আনন্দ ধরিয়া রাখিতে পারেনা, আলোকাপিয়া উঠিতেছে, গ্ৰহজগৎ অপূর্ব সংগীতে তালে তালে নৃত্য করিতেছে। ধরণী ষড়ঋতুর নৃত্যচক্রে কখনও অবশ কখনও অশ্রুপ্লাবিত, কখনও হিন্দোলোৎসবে মাতিয়া উঠিতেছে। নিখিলের অশিশির আমারই হাস্য কিরণে অরুণায়মান।।

আমি রহস্যময়, আমি দুয়ে। অন্ধকার চারিদিক অচ্ছিন্ন করিয়াছে, উর্ধ্বে আকাশ ও নিম্নেজলস্থল আমার সত্তায় স্তম্ভিত হইয়া আছে। দিগন্তে মৃত্যুর চক্রনেমি সুষুপ্তির রাজ্য। আকাশে অমৃত আলোকের দীপালি-উৎসব, পৃথিবী পৃষ্ঠে জীবন-মরণের আলোছায়া। আমিই আলোক, আমিই অন্ধকার; আমিই নির্বাণােন্মুখ প্রাণশিখা, আমি অনির্বাণ স্থির রশ্মি। আমি বৈতরণীর নাবিক, স্বচ্ছ অন্ধকারে রজতচিক্কণ খরস্রোতে আমার প্রতিবিম্ব অস্পষ্ট দেখাইবে, জ্যোৎস্নালোকে আমার মুখ গুণ্ঠনাবৃত।

আমি জগতে চেতনা দিয়া নিজে অচেতন। অস্তির মধ্যে আমি নাস্তি। আমিই বিশ্বচিত্র, আমিই তাহার চিত্রকর। আমিই হোম, আস্থতি এবং হোতা। আমি এই বিশ্ব প্রপঞ্চের মধ্যে আপনাকে আপনি অন্বেষণ করিতেছি। আমি অমৃত আস্বাদনের জন্য বিষ পান করিয়াছি, জীবনের জন্য মৃত্যু এবং ধ্বংসের জন্য সৃষ্টি বিধান করিয়াছি। ভোগের জন্য আমি এক হইতে বহু হইয়াছি। পূজা লইবার জন্য আপনি পূজারী হইয়াছি; পরমানন্দের জন্য দুঃখানুভূতি এবং সত্যের জন্য মিথ্যার সৃষ্টি করিয়াছি। আমি মহাচেতনা-ক্ষুদ্রচেতনায় বিভক্ত! আমি এক অদ্বৈত শাশ্বত মহাসঙ্গীত—বিশ্ববীণার অসংখ্য স্ত্রীর মধ্যে বাজিয়া উঠিতেছি। এইগ্রহ-উপগ্রহময় বিশ্ব রচনা আমার কন্দুক-ক্রীড়া। আমি জড়জগতের আকর্ষণ শক্তি, প্রাণী জগতের ক্ষুধা, এবং মানব জগতের প্রেম। পরমাণুর বিবাহে বিশ্বসৃষ্টি হইয়াছে—আমি সেই বিবাহে প্রজাপতি, আমিষ্টা, আমি ব্রহ্মা। আমি সর্বভূতে আত্মরক্ষণ ধর্ম বিষ্ণুরূপে অবস্থিত। আমি মানব হৃদয়ে প্রেম-মৃত্যুঞ্জয়, আমি মহাদেব। দায়িত্বের জন্য, প্রিয়জনের জন্য আত্মবিসর্জন; সন্তানের জন্য মাতৃরূপার প্রাণত্যাগ, নবীনের জন্য পুরাতনের উচ্ছেদ—আমি সেই মধুর মৃত্যু, সেই মহাপ্রেমিক মহাকাল। আমিই জীবন, আমিই মৃত্যু, আমিই আবার অমৃত, আমিই সুখ, আমিই দুঃখ, আমিই আবার আনন্দ, আমিই ষড়রিপু, আমিই আবার প্রেম।

আমি মৃতপুত্তল, ধরণী আমার প্রসূতি, পশু আমার সহোদর। ঊর্ধ্বে নক্ষত্র মালিনী নিশীথিনী, নিম্নে অযুত তরঙ্গ-কোলাহল বিক্ষুব্ধ মহাসাগর, আমি বাতাহতপক্ষ বিহঙ্গ। আকাশে সুবৰ্ণ-চূর্ণমুষ্ঠি ছিটাইয়া পড়িয়াছে, সেদিকে চাহিলে নিদ্রালস চক্ষু ঢুলিয়া পড়ে। নিম্নে গভীর বজ্রনাদী সাগর গর্জনে কর্ণ বধির হয় এবং ঝটিকান্দোলিত পক্ষ দুইটি ব্যথার ভরে অবসন্ন হইয়া পড়ে।

পৃথিবী শ্যামল, আকাশনীল ও রৌদ্র হিরন্ময়-আমি সদ্যোগতপক্ষ পতঙ্গ। পত্ৰপুষ্প দুলিতে থাকে, বায়ুমধুময় বোধ হয়, এবং বসন্তদিনের কুসুম-সঙ্গীত চিত্তহরণ করে; কিন্তু আসন্ন সন্ধ্যার তিমিরাবরণে যখন সকলই ঢাকিয়া যাইবে, তখন হিমসিক্ত পক্ষ দুইটি বায়ুভরে আর কাপিবে না। পৃথিবীর পুষ্প বীথিকায় আমার হাসি-অশ্রুর মেলা। রজনীর হিমকণা আমার বক্ষ ও আনন অভিষিক্ত করে, কখনও তাহা হইতেই সুরভির সৌরভের সঞ্চার হয়; তখন মর্তের বায়ুমণ্ডল একটি প্রদোষ বা একটি প্রভাত ব্যাপিয়া আমোদিত হইয়া থাকে। শুক্লামিনীর কৌমুদীকিরণ ও শারদ প্রভাতের অরুণিমা যখন হৃদয়ের সহস্র দলকে পূর্ণবিকশিত করে, যখন পাখী পঞ্চমে গায়িতে থাকে, বসন্ত বায়ুর আতপ্ত শ্বসে নয়নের অশ্রু শুকাইয়া যায়, তখনই অসহ্য পুলকে ঝরিয়া যাই। নিম্নে ধূলিতলে কি অপূর্ব সমাধি-শয়ন। আবার কখন প্রবল বাত্যা অশনি সম্পাতেও করকা-বৃষ্টি অর্ধ-মুকুলিত পুষ্প-জীবন ছিন্নবৃন্ত হইয়া যায়, কালরাত্রির অন্ধকারে অকালে হারাইয়া যাই।

আমি সৃষ্টি-গ্রন্থের প্রহেলিকা। আমার হাসি ক্রন্দনের ন্যায় শোকোদ্দীপক, এবং ক্রন্দন হাসির ন্যায় চিত্তহারী। আমি নক্ষত্রলোকের গান গাই, সমগ্র বিশ্বরচনা আমার মানসপটে প্রতিবিম্বিত; আমি নুতন কল্পনোক সৃজন করিতে পারি, কিন্তু পৃথিবীর কঙ্কর কন্টকে আমার পদতল রক্তাক্ত, পবনতাড়িত ধুলিজালে আমি অন্ধ, ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য আমি আম-মাংসভোজী। আমি মৃত্যু জলধির উপর শয়ন করিয়া অমৃত-ইন্দুর স্বপ্ন দেখি। কিন্তু কোথায় আকাশের স্থিররশ্মি নক্ষত্রমালা, কোথায় আমার গৃহকোণের তৈলনিষেকপুষ্ট বায়বিকম্পিত ধুমমলিন দীপশিখা! আমি তাহারই আলোেকে ছায়া ধরাধরি করিতেছি।

আমি দুর্বল অসহায়। আমার ক্ষুদ্র তনুষষ্টিমাধবী মদিরায় ঘুরিয়া পড়ে, অসহ্য শীতবাতে আমার হস্তপদ যুপবদ্ধ পশুর মত কাঁপিতে থাকে। কিন্তু আমার হৃদয়তলে যে বহ্নি জ্বলিতেছে, তাহাও নির্বাপিত হয় না—সে অগ্নিকুণ্ডে বহ্নিবিষ্ণু পতঙ্গের মত ভস্মসাৎ হইয়া যাই। আপনার হৃদপিণ্ড আপনি ছিঁড়িয়া ফেলি, আকাশে দেবতা হাসিয়া উঠে। খধুপের মত উর্ধ্বে উঠিতে যাই, কিন্তু ভস্মাবশেষ হইয়া ধুলিচুম্বন করি। আমি কালস্রোতে অষুবিম্ব, প্রবল ঘূর্ণাবর্তে তৃণখণ্ড, স্রেতোবেগ কম্পিত বেতসলতা।

আমি কখনও তন্দ্রাতুর—স্বপ্নবিলাসী, কখনও কর্মবীর্যের অবতার। কখনও নিদ্রোখিত সিংহের মত জীবন-বাগুয়ার গ্রন্থিছেদনের নিষ্ফল প্রয়াস করিয়া আপনার অহঙ্কারে আপনি মত্ত হইয়া উঠি, শেষে মৃত্যু নিষাদের অব্যর্থ শরে আহত হইয়া ক্লিষ্ট জীবন বিসর্জন করি। কখনও স্থির নির্বিকার হইয়া মনোরাজ্যে অধিষ্ঠান করি; তখন সোমসূর্য, লোকলোকান্তর, গ্রহ উপগ্রহ কিছুই আমার মনোরথের অনধিগম্য নয়। তখন বিশ্বস্রষ্টার অপূর্ব কৌশল ভেদ করিতে পারি, সৃষ্টি ও প্রলয়ের কথা অনুষ্টুপ ছন্দে গাঁথিয়া যাই।

আমি মূর্খ, আমি নির্বোধ। বৃথা বুদ্ধির গর্বে স্ফীত হইয়া সরল আনন্দও সহজ উপভোগ হইতে বঞ্চিত হই। পুষ্পমুকুল যে সৌরভস্বপ্নে বিভোর হইয়া থাকে, তাহাতেই তাহার পুষ্পজীবন কাটিয়া যায়। একটু আলোক, একটু বায়ুজীবন ভিন্ন সে আর কিছুই চায় না। পাখী তাহার বসন্তগীত শেষ হইলে কোথায় চলিয়া যায়, আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সুপক্ক, নিটোল স্বর্ণাভ ফল, নীল আকাশতলে পক্ষ মুক্ত করিয়া সন্তরণ, দুটি গানও সরসী জলে পুচ্ছসংস্কার-সে আর কিছুই চায় না। কিন্তু আমি ভোগেরঅনন্ত উপকরণ কোলে করিয়া কাঁদিতেছি, অতীত স্মৃতি ও ভবিষ্যৎ ভয় আমাকে উদভ্রান্ত করিয়াছে। নিষ্ফল স্বপ্ন ও কুতর্কজাল বিস্তার করিয়া আমি আপনাকে আপনি বন্দী করিয়াছি। জীবন আমার জন্য শোক করিতেছে, মৃত্যু অলক্ষ্যে দাঁড়াইয়া আসিতেছে। আমি উন্মাদ। পর্ণকুটীরে হোমাগ্নি জ্বালিয়াছি, সাগর বালুকায় গৃহরচনা করিয়াছি, আমি নিদাঘ ঝটিকায় তুলসীমূলে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়াছি—আমি ভালবাসিয়াছি। হায় উন্মাদ। ক্ষয়িতমূল নদী তটে আসন্ন আঁধারে কার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছ? ধূলি দুলিকে আলিঙ্গন করিতেছে। মৃত্যু-পুরোহিত বিবাহমন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে। উহার নাম কি? প্রেম! মৃত্যুবরাগের অব্যর্থ ঔষধ? একা থাকিলে মরিয়া যাইব, তাই আর একজনের হাত ধরিতে হইবে। একভিখারী আর এক ভিখারীকে অন্ন দিবে, একজন অন্ধ আর একজন অন্ধকে পথ দেখাইবে? বর্ষারাত্রে বজ্রবিদ্যুত্রয় আকাশতলে গৃহহারা আমি কাহাকে জড়াইয়া ধরি? যখন মস্তকের উপর কৃতান্তের শাণিত কৃপাণ ঝুলিতেছে, তখন নিমীলিত নয়নে কার অধর সুধা আস্বাদন করিতেছি।

কিন্তু পারি না। জ্ঞান-সত্যের লৌহকবচ এই মুহ্যমান-হৃদয়কে আশ্বস্ত করিতে পারে না, কিন্তু এই পুষ্পময় অঙ্গাবরণ পরিধান করিলে মৃত্যু-বিভীষিকা পলায়ন করে। অমৃত কি তাহা জানি না, কিন্তু যেন তাহার আভাস পাইয়াছি। জননীর পয়োধর, শিশুর অধরপুটও প্রণয়িনীর বাহুবেষ্টন অন্য জীবনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়; তখন ধরণীর ধূলি হইতে আকাশের পানে চাহিতে ইচ্ছা করে, অন্তরের মধ্যে যে বাসনা জাগিয়া উঠে, তাহা মৃত্যুঞ্জয় বলিয়া বোধ হয়। কে বলিবে সে কি মোহ-সে কি ভ্রান্তি? কিন্তু আর একজনের অশ্রু দেখিলে, আমার অশ্রু শুকাইয়া যায়, আর একজনের হাসি দেখিলে মৃত্যুভয় থাকে না। আর একজনের হাত ধরিলে অনায়াসে অদৃষ্টকে পরিহাস করিতে পারি। এ মদিরা পান করিলে সকল দুঃখ বিস্মৃত হই। তখন কুটীরাঙ্গণে পৌর্ণমাসীর জ্যোৎস্নালোক ব্যর্থ মনে হয় না। একটি চাহনি, একটি চুম্বন, একটু হাসি, একটু অশ্রুজল পাগল করিয়া দেয়। পৃথিবী। ঘুরিয়া যাক, আকাশ চন্দ্রতারকা লইয়া ছিড়িয়া পড়ুক, আমার আবেগ প্রশমিত হইবার নয়। আমি তখন কণ্ঠে কালকূট ধারণ করিয়া মহানন্দে নৃত্য করি।

আমি ক্ষুদ্র, কিন্তু বিরাটকে আমি ধারণ করিতে পারি। আমি মরণশীল, কিন্তু অমৃত আমাকে প্রলুব্ধ করিতেছে। আমি দুর্বল, কিন্তু আমার চিন্তা-শক্তি ধরণীকে নবকলেবর প্রদান করে। আমি অন্ধ, কিন্তু উৰ্ব্ব হইতে আমার মুখে যে আলো আসিয়া পড়ে তাহাতে ত্রিভুবন আলোকিত হইয়া যায়। কে বলিবে, আমি কে? এ সমস্যার কে সমাধান করিবে।

[মানসী। ৬ষ্ঠ বর্ষ ৫ম সংখ্যা। পৌষ ১৩২১ পৃষ্ঠা ৫৭২।]

বল বীর –

বল উন্নত মম শির!

শির নেহারি আমারি, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রীর!

বল বীর –

বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি’

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা ছাড়ি’

ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া,

খোদার আসন ‘আরশ’ ছেদিয়া

উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর!

মম ললাটে রুদ্র-ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর!

বল বীর –

আমি চির-উন্নত শির!

আমি চিরদুর্দ্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,

মহা- প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস,

আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর!

আমি দুর্ব্বার,

আমি ভেঙে করি সব চুরমার!

আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,

আমি দ’লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃংখল!

আমি মানি নাকো কোনো আইন,

আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি, আমি টর্পেডো, আমি ভীম,

ভাসমান মাইন!

আমি ধূর্জ্জটী, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর!

আমি বিদ্রোহী আমি বিদ্রোহী-সূত বিশ্ব-বিধাত্রীর!

বল বীর –

চির উন্নত মম শির!

আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণী,

আমি পথ-সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণী!

আমি নৃত্য-পাগল ছন্দ,

আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ।

আমি হাম্বীর, আমি ছায়ানট, আমি হিন্দোল,

আমি চল-চঞ্চল, ঠুমকি’ ছমকি’

পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি’

ফিং দিয়া দিই তিন দোল্!

আমি চপলা-চপল হিন্দোল!

আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা’,

করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা,

আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা!

আমি মহামারী, আমি ভীতি এ ধরিত্রীর।

আমি শাসন-ত্রাসন, সংহার আমি উষ্ণ চির-অধীর।

বল বীর –

আমি চির-উন্নত শির!

আমি চির-দুরন্ত-দুর্ম্মদ,

আমি দুর্দ্দম, মম প্রাণের পেয়ালা হর্দ্দম্ হ্যায়্ হর্দ্দম্

ভরপুর মদ।

আমি হোম-শিখা, আমি সাগ্নিক, জমদগ্নি,

আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি!

আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান,

আমি অবসান, নিশাবসান।

আমি ইন্দ্রাণি-সূত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য্য,

মম এক হাতে-বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণ-তূর্য্য।

আমি কৃষ্ণ-কন্ঠ, মন্থন-বিষ পিয়া ব্যথা বারিধির।

আমি ব্যোমকেশ, ধরি বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর।

বল বীর –

চির উন্নত মম শির।

আমি সন্ন্যাসী, সুর-সৈনিক

আমি যুবরাজ, মম রাজবেশ ম্লান গৈরিক!

আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস,

আমি আপনা ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ!

আমি বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,

আমি ইস্ত্রাফিলের শিঙ্গার মহা-হুঙ্কার,

আমি পিনাক-পাণির ডমরু-ত্রিশূল, ধর্ম্মরাজের দন্ড,

আমি চক্র ও মহাশঙ্খ, আমি প্রণব-নাদ-প্রচন্ড!

আমি ক্ষ্যাপা দুর্বাসা-বিশ্বামিত্র-শিষ্য,

আমি দাবানল-দাহ, দাহন করিব বিশ্ব!

আমি প্রাণ-খোলা-হাসি উল্লাস, – আমি সৃষ্টি-বৈরী মহাত্রাস,

আমি মহা-প্রলয়ের দ্বাদশ রবির রাহু-গ্রাস!

আমি কভু প্রশান্ত, – কভু অশান্ত দারুণ স্বেচ্ছাচারী,

আমি অরুণ খুনের তরুণ, আমি বিধির দর্প-হারী!

আমি প্রভঞ্জনের উচ্ছাস, আমি বারিধির মহাকল্লোল,

আমি উজ্জ্বল আমি প্রোজ্জ্বল,

আমি উচ্ছল জল-ছল-ছল, চল-ঊর্মির হিন্দোল্ দোল!

আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী, তন্বী-নয়নে বহ্নি,

আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম-উদ্দাম, আমি ধন্যি।

আমি উন্মন মন উদাসীর,

আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন-শ্বাস, হা-হুতাশ আমি হুতাশীর!

আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী চির-গৃহহারা যত পথিকের,

আমি অবমানিতের মরম-বেদনা, বিষ-জ্বালা, প্রিয়-লাঞ্ছিত

বুকে গতি ফের!

আমি অভিমানী চির-ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়,

চিত- চুম্বন-চোর-কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ কুমারীর!

আমি গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল ক’রে দেখা অনুখন,

আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তা’র কাঁকন-চুড়ির কন্-কন্।

আমি চির-শিশু, চির-কিশোর,

আমি যৌবন-ভীতু পল্লীবালার আঁচর কাঁচলি নিচোর!

আমি উত্তর-বায়ু, মলয়-অনিল, উদাসী পূরবী হাওয়া,

আমি পথিক-কবির গভীর রাগিণী, বেণু-বীনে গান গাওয়া!

আমি আকুল নিদাঘ-তিয়াসা, আমি রৌদ্র রবি,

আমি মরু-নির্ঝর ঝর-ঝর, আমি শ্যামলিমা ছায়া-ছবি! –

আমি তুরিয়ানন্দে ছুটে চলি এ কি উন্মাদ, আমি উন্মাদ!

আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে

সব বাঁধ!

আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন-চিতে চেতন,

আমি বিশ্ব-তোরণে বৈজয়ন্তী, মানব বিজয় কেতন!

ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া

স্বর্গ-মর্ত্ত্য করতলে,

তাজি বোরবাক্ আর উচ্চৈস্রবা বাহন আমার

হিম্মত-হ্রেস্বা হেঁকে চলে!

আমি বসুধা-বক্ষে আগ্নেয়াদ্রি, বাড়ব-বহ্নি, কালানল,

আমি পাতালে মাতাল অগ্নি-পাথর-কলরোল-কল-কোলাহল!

আমি তড়িতে চড়িয়া উড়ে চলি জোর তুড়ি দিয়া, দিয়া লম্ফ,

আণি ত্রাস সঞ্চারি ভুবনে সহসা, সঞ্চরি’ ভূমি-কম্প!

ধরি বাসুকির ফনা জাপটি’, –

ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি’!

আমি দেব-শিশু, আমি চঞ্চল,

আমি ধৃষ্ট আমি দাঁত দিয়া ছিঁড়ি বিশ্ব-মায়ের অঞ্চল!

আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী,

মহা- সিন্ধু উতলা ঘুম্-ঘুম্

ঘুম্ চুমু দিয়ে করি নিখিল বিশ্বে নিঝ্ঝুম্

মম বাঁশরী তানে পাশরি’

আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী।

আমি রুষে উঠে’ যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া,

ভয়ে সপ্ত নরক হারিয়া দোজখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া!

আমি বিদ্রোহ-বাহী নিখিল অখিল ব্যাপিয়া!

আমি আমি শ্রাবণ প্লাবন- বন্যা,

কভু ধরণীরে করি বরণিয়া, কভু বিপুল ধ্বংস-ধন্যা –

আমি ছিনিয়া আনিব বিষ্ণু-বক্ষ হইতে যুগল কন্যা!

আমি অন্যায়, আমি উল্কা, আমি শনি,

আমি ধূমকেতু-জ্বালা, বিষধর কাল-ফণি!

আমি ছিন্নমস্তা চন্ডী, আমি রণদা সর্বনাশী,

আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি!

আমি মৃণ্ময়, আমি চিন্ময়,

আমি অজর অমর অক্ষয়, আমি অব্যয়!

আমি মানব দানব দেবতার ভয়,

বিশ্বের আমি চির দুর্জ্জয়,

জগদীশ্বর-ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য,

আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি এ স্বর্গ-পাতাল-মর্ত্ত্য

আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ!!

আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে

সব বাঁধ!!

আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার,

নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার!

আমি হল বলরাম স্কন্ধে,

আমি উপাড়ি’ ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব সৃষ্টির মহানন্দে।

মহা- বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত

আমি সেই দিন হব শান্ত,

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল, আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,

অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না –

বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত

আমি সেই দিন হব শান্ত!

আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন,

আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ-হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব-ভিন্ন!

আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দেবো পদ-চিহ্ন!

আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!

আমি চির-বিদ্রোহী বীর –

আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির!

বিজলী।। ২২শে পৌষ, ১৩২৮ সাল

মোতাবেক ৬ই জানুয়ারী, ১৯২২ খৃষ্টাব্দ

২য় বর্ষ ৮ম সংখ্যা, শুক্রবার

বর্তমানে ‘সঞ্চিতায় ‘বিদ্রোহী’র যে পাঠ পাওয়া যায় তার সাথে এই ‘বিদ্রোহী’র বেশ পার্থক্য রয়েছে। বর্তমানে ‘আমি দুর্দম, মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম হ্যায় হর্দম ভরপুর-মদ’ আছে কিন্তু প্রথম প্রকাশের সময় ছিল ‘আমি দুর্দম, মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম হেয় হর্দম ভরপুর-মদ।’ পূর্বে ছিল ‘আমি প্রভঞ্জনের উল্লাস’ বর্তমানে ‘আমি প্রভঞ্জনের উচ্ছ্বাস’ হয়েছে। বর্তমান পাঠে আমরা পাই :

‘ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া।

স্বর্গ-মর্ত্য করতলে,

তাজী বোরাক আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার

হিম্মৎ হ্রেষা হেঁকে চলে!

প্রথম প্রকাশের সময় ছিল :

ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া।

হাসি হাহা হাহা হিহি হিহি,

তাজি বোরাক আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার ।

হাঁকে চিঁহিঁ হিঁহিঁ চিঁহিঁ হিঁহিঁ।

সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় ‘আমি চিনেছি আমারে আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ’-এর পর নিম্নেদ্ধৃত পাঁচটি পংক্তি যা প্রথম প্রকাশের সময় ছিল তা বর্তমানে তুলে দেওয়া হয়েছে :

আমি উত্তাল, আমি তুঙ্গ, ভয়াল, মহাকাল,

আমি বিবসন, আজ ধরাতল নভঃ ছেয়েছে আমার জটাজাল।

আমি ধন্য। আমি ধন্য!!

আমি মুক্ত, আমি সত্য, আমি বীরবিদ্রোহী সৈন্য।

আমি ধন্য! আমি ধন্য !!

সর্বনাশের ঘন্টা, দ্রোণ-গুরু৷ বিরোধের প্রথম পর্ব

[৪]

নজরুলের এই বিখ্যাত কবিতাটি কার দ্বারা এবং কী ভাবে এরূপ পরিবর্তিত হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ এবং আরো বহুতর তথ্য আমার পরবর্তী গ্রন্থ ‘নজরুল জীবনী’-তে পাওয়া যাবে।

যা হোক গদ্যেয় লেখা ‘আমি’ কথিকাটি নাকি মোহিতলাল একদিন নজরুলকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত ‘বিদ্রোহী’ কবিতা সম্পর্কে মোহিতলালের এ ধরনের উক্তি শুনে নজরুল বিশেষভাবে মর্মাহত হলেন। অবস্থা যখন এইভাবে চরমে উঠেছে, সেসময় ‘শনিবারের চিঠি’র একাদশ বা পূজা সংখ্যায় (১৯২৪ সালের ৪ঠা অক্টোবর) প্রকাশিত হলো ‘বিদ্রোহী’র মারাত্মক প্যারডি ‘ব্যাঙ’। কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল ছদ্মনামে—ছদ্মনামের আড়ালে ‘কামস্কাটকীয় ছন্দে’ যিনি কবিতাটি রচনা করেছিলেন তিনি হলেন সজনীকান্ত দাস। সেই বিখ্যাত প্যারডির কয়েকটি পংক্তি এই :

আমি ব্যাঙ।

লম্বা আমার ঠ্যাং

ভৈরব রভসে বরষা আসিলে ।

ডাকি যে গ্যাঙোর গ্যাঙ।

আমি ব্যাং..

দুইটা মাত্র ঠ্যাং।…

‘কামস্কাটকীয় ছন্দে’ সূচিত কবিতাটির শেষ কিন্তু ‘অসমছন্দে’ পূর্বোক্ত ব্যাঙ তাল-ফেরতায় কবিতাটির শেষাংশে এসে কখন সাপে পরিণত হয়েছে তা বোঝাই যায়নি :

আমি সাপ, আমি ব্যাঙেরে গিলিয়া খাই,

আমি বুক দিয়া হাঁটি

ইদুর ছুঁচোর গর্তে ঢুকিয়া যাই।

আমি ভীম ভুজঙ্গ

ফণিনী দলিত ফণা,

আমি ছোবল মারিলে

নরের আয়ুর মিনিট যে যায় গণা—

আমি নাগ-শিশু, আমি ফণিমনসার জঙ্গলে বাসা বাঁধি, …

আমি ‘বে অব বিস্কে’

সাইক্লোন’ আমি, মরু-সাহারার আঁধি।

..আমি খোদার ষণ্ড

নিখিলের নীল খিলানে যে ক্ষুর হানি।…ইত্যাদি

কবিতাটি পড়ে নজরুলও রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়লেন। মোহিতলালের সাথে তার মনকষাকষি পুরোমাত্রায় চলছিল, তারপরে শনিবারের চিঠিতে এ ধরনের ব্যঙ্গপ্রকাশিত হওয়ায় তিনি মনে করলেন এ কীর্তি মোহিতলালের। কবির অন্যান্য বন্ধুরাও তাই মনে করলেন এবং এর একটা সমুচিত জবাব দেবার জন্যে তারা তাকে উত্তেজিত করতে লাগলেন। নজরুলের স্বভাবেও ছিল উদ্দামতার মিশেল। তিনি দৃঢ় হস্তে কলম ধরলেন। কিন্তু ব্যাপারটা ঘটে চলেছিল সম্পূর্ণ ভুল বোঝাবুঝির ওপর। প্রকৃতপক্ষে মোহিতলাল তখনও ‘শনিবারের চিঠি’র সাথে যুক্ত হননি। ‘বিদ্রোহী’ কবিতার ‘ব্যাঙ’ নামক সুদীর্ঘ প্যারডি যে সজনীকান্ত দাস রচনা করেছিলেন সে কথা পূর্বেই বলেছি। বস্তুতঃ এর সাথে মমাহিতলালের কোনই সম্পর্ক ছিল না।

অবশ্য এই প্যারডির মাধ্যমেই মোহিতলালের সাথে শনিগোষ্ঠীর (শনিবারের চিঠি) আলাপ হয় এবং পরে সে আলাপ আন্তরিকতায় পরিণত হয়েছে। এ সম্পর্কে সজনীকান্ত দাস তাঁর ‘আত্মস্মৃতি’র প্রথম খণ্ডের ১৩৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

“…একদিন প্রাতে আমার ঘরে বেশ ঘটা করিয়া বসিয়া দুই-চারিজন বন্ধুর নিকট কামস্কাটকীয় ছন্দ এবং বিশেষ জোর দিয়া আমি ‘ব্যাঙ’ পাঠ করিতেছি, মোহিতলাল ধীরে ধীরে আমার দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেই ‘পুরূরবা’ পাঠের পর তাহার আর এই অধীনের দিকে নজর দেওয়ার অবকাশ হয় নাই-কবিতা শোনা তো দূরের কথা। পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তিনি তখন নজরুল ইসলামের প্রতি অপ্রসন্ন তাই ‘বিদ্রোহী’র প্যারডি কানে প্রবেশ করিতেই আত্মবিস্মৃতভাবে আমার ঘরে চলিয়া আসিয়াছেন।…এই সময় মোহিতলালের সাথে আরও ঘনিষ্ঠ হইবার সুযোগ লাভ করিলাম। আমার খাতাখানি যতই ব্যঙ্গ কবিতায় বোঝাই হইতে লাগিল, তিনি ততই খাতা-বগলে আমাকে লইয়া পরিচিত মহলে প্রদর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি প্রথমটা গিয়া আমার পরিচয়-পর্বটা শেষ করিলেই আমি দম দেওয়া ঘড়ির মতন বাজিতে থাকিতাম-কাজি নজরুলের প্যারডিটাই বেশি বাজাইতে হইত।

কিন্তু এই ভুল বোঝাবুঝির ভিতর দিয়ে ব্যাপারটা এগিয়ে চলল। ‘দে গরুর গা ধুইয়ে’ ধুয়ো তুললেন নজরুল। গায়ে তখন বিষের জ্বালা। অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করার সময় ছিল না। ‘কল্লোল’ অফিসের এক বৈঠকে আক্রমণকারীকে সমুচিত জবাব দিয়ে নজরুল লিখলেন সুদীর্ঘ কবিতা—’সর্বনাশের ঘন্টা’। কবি-বন্ধু অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মতে কবিতাটি ছাপা হয়েছিল ১৩৩১ সালের কার্তিক সংখ্যা ‘কল্লোলে’; কিন্তু স্বর্গীয় সজনীকান্ত দাস তার ‘আত্মস্মৃতির’র ১ম খণ্ডে লিখেছেন : নজরুল কর্তৃক নিক্ষিপ্ত এই গদার বাহন হইল ‘কল্লোল’ নামক মাসিক পত্রের দ্বিতীয় বর্ষের (১৩৩১) ষষ্ঠ বা আশ্বিন সংখ্যা। নজরুল জীবনীকারগণ সকলেই (জনাব আজহারউদ্দীন খান, শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত, কবি-বন্ধু জনাব মুজাফফার আহমদ) শ্রদ্ধেয় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ‘কল্লোল যুগ’ অনুকরণে কার্তিক সংখ্যার কথা উল্লেখ করেছেন-কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কবিতাটি কোন সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল-আশ্বিনে না কার্তিকে এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসার প্রয়োজন আছে। আমার সন্ধানে ‘কল্লোলে’র পুরানো সংখ্যা না থাকায় সঠিক সংখ্যার নাম দেওয়া সম্ভব হলো না।

শ্রদ্ধেয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত শনিবারের চিঠি’র ‘সজনীকান্ত স্মরণ সংখ্যায় ‘রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত’ নামক প্রবন্ধে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য মহাশয় নজরুলের কবিতাটির নাম দিয়েছেন সর্বনাশের নেশা।’ এ তথ্যটি ঠিক নয়। ‘সর্বনাশের ঘন্টা’ নামে কবিতাটি ‘কল্লোলে’ ছাপা হয়েছিল কিন্তু ‘ফণিমনসা’ কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হওয়ার সময় কবিতাটির নামকরণ হয় ‘সাবধানী ঘন্টা’। এই কবিতায় নজরুল মোহিতলালকে আক্রমণ করেছেন এবং আক্রমণকারীদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেছেন তার আপোষহীন সংগ্রামের কথা। এই ঐতিহাসিক কবিতাটির কয়েকটি বিশেষ পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

রক্তে আমার লেগেছে আবার সর্বনাশের নেশা

রুধির নদী পার হতে ঐ ডাকে বিপ্লব হ্রেষা..।

চিরদিন তুমি যাহাদের মুখে মারিয়াছ ঘৃণা-ঢেলা

যে ভোগানন্দ দাসেদেরে গালি হানিয়াছ দুই বেলা,

আজি তাহাদের বিনামার তলে আসিয়াছ তুমি নামি,

বাঁদরেরে তুমি ঘৃণা করে ভালবাসিয়াছ বাঁদরামি।

হে অস্ত্র-গুরু! আজি মম বুকে বাজে শুধু এই ব্যথা,

পাণ্ডবে দিয়া জয়-কেতু-হলে কুকুর কুরু নেতা।

ভোগ-নরকের নারকীয় দ্বারে হইয়াছ তুমি দ্বারী,

ব্ৰহ্ম অস্ত্র ব্রহ্মদৈত্যে দিয়া হে ব্রহ্মচারী!

…তুমি পাও কোন সুখ

দগ্ধমুখ সে রাম-সেনা দলে নাচিয়া হে সেনাপতি!

শিবসুন্দর সত্য তোমার লভিল একি এ গতি?…

তুমি ভিড়িওনা গো-ভাগাড়ে-পড়া চিল শকুনের দলে

মতদল দলে তুমি যে মরাল শ্বেত সায়রের জলে।…

…কেমন করে যে রটায় এসব ঝুটা বিদ্রোহী দল!

সখী গো আমায় ধর ধর! মাগো কত জানে এরা ছল!..

যত বিদ্রুপই কর গুরু তুমি জান এ সত্য-বাণী।

কারুর পা চেটে মরিব না কোনো প্রভু পেটে লাথি হানি

ফাটাব না পিলে মরিব যেদিন মরিব বীরের মত

ধরা-মা’র বুকে আমার রক্ত রবে হয়ে শাশ্বত।

আমার মৃত্যু লিখিবে আমার জীবনের ইতিহাস,

ততদিন শুরু সকলের সাথে করে নাও পরিহাস!

নজরুলের এ কবিতায় যথেষ্ট শালীনতাবোধ আছে। তিনি উত্তেজনায় সংযম হারিয়ে ফেলেননি। গুরুর প্রতি শিষ্যের (পরিহাস-ছলে কবিতার মধ্যে নজরুল নিজেই শুরু-শিষ্য সম্পর্ক স্থাপন করেছেন) চাপা মনের বিদ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে মাত্র। তবে নজরুলের অনুমান সত্য ছিল না। যা হোক, নজরুলের এই ভুল অনুমানের ওপর লেখা কবিতা পড়ে গুরু ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। ক্রোধে উত্তেজনায় মোহিতলাল সংযম হারিয়ে ফেললেন এবং শিষ্যকে ‘হীন জাতি-চোর’ বলে সম্বোধন করলেন। যে ‘শনিবারের চিঠি’কে মোহিতলাল ইতিপূর্বে পালিগালাজ করতেন, ‘কল্লোলে’ নজরুলের কবিতা প্রকাশিত হবার সাথে সাথে তিনি সেই পত্রিকার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলেন। সর্বনাশের ঘন্টার উত্তরে তিনি লিখলেন একদীর্ঘ কবিতা ‘দ্রোণ-গুরু’ কবিতাটি ‘শনিবারের চিঠি’র বিশেষ বিদ্রোহ সংখ্যার (৮ইকার্তিক, ১৩৩১ সাল) ‘ক্রোড়পত্রে’ ছাপা হয়েছিল। এই সংযমহীন ‘অভিসম্পাতি’ কবিতার সবটুকু এখানে উদ্ধৃত করলাম। কবিতাটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। জনাব মুজাফফার আহমদ তাঁর গ্রন্থে সম্পূর্ণ কবিতাটি উদ্ধৃত করেছেন। কবিতাটি দুপ্রাপ্য বলে আমিও সমস্ত অংশটুকু তুলে দিলাম। বাংলা-সাহিত্যে এমন অভিশাপের কবিতা আর দ্বিতীয় রচিত হয়নি।

দ্রোণ-গুরু (শ্রীমোহিতলাল মজুমদার)

(কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকালে দ্রোণাচার্য কুরু সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, তিনি প্রাচীন ও অকর্মণ্য বলিয়া দ্রোণ বিদ্বেষী কর্ণের বিদ্বেষ আরও বাড়িয়া যায়। এদিকে দ্রোণ শিষ্য অর্জুনের কৃতিত্বও কর্ণের দুঃসহ হইয়া উঠে। এই বিদ্বেষের কথা মহাভারতে উল্লিখিত আছে। কিন্তু নিম্নলিখিত ঘটনাটির কথা মূল মহাভারতে নাই। কর্ণাটদেশে প্রচলিত মহাভারতের তামিল-সংস্করণের একটি গাথা অবলম্বনে এই কবিতা রচিত হইয়াছে। দ্রোণাচার্যের মনে অর্জুনের প্রতি আন্তরিক স্নেহ নষ্ট করিবার জন্য এবং তাহার উপর যাহাতে গুরুর নিদারুণ অভিশাপ বর্ষিত হয় এই উদ্দেশ্যে, অর্জুন কর্তৃক লিখিত বলিয়া একখানি গুরুদ্ৰোহসূচক কুৎসাপূর্ণ পত্র দ্রোণাচার্যের নিকট প্রেরিত হয়। বলাবাহুল্য, এই কৌশল সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছিল)।

কি বলিস তুই অশ্বত্থামা! আমি মরে যাই লাজে।

আমি ব্রাহ্মণ, তবু বলিব না ক্ষত্রিয়কুল মাঝে

হেন কাপুরুষ আছে কোনো ঠাই-ভীরু, আত্মম্ভরি—

মিথ্যা দম্ভ গর্বের ভরে আপনারে বড় করি’

আপনার পূজা যোড়শ উপচার মাগে যে গুরুর কাছে।

অনুষ্ঠানের ত্রুটি পাছে হয়, সদা সেই ভয় আছে—

তাহারি লাগিয়া আক্রোশ করি’ শিষ্য হইয়া বীর

বন্যবরাহ হনন করা সে ঘৃণ্য ব্যাধের তীর

চীৎকার সহ নিক্ষেপি’ করে বাতাসের সনে রণ—

বলে পাণ্ডব-কৌরব গুরু আমারি সে প্রিয়জন!

পাণ্ডব সেকি? কোন পাণ্ডব? কেবা সে ছন্নমতি?

আমার নিকটে অস্ত্রশিক্ষা!হায় একি দুর্গতি।

বলে, সে পার্থ-কৃষ্ণ সারথি। নব-অবতার নর!

মহাবিপ্লব যুগান্তরের নবীন যুগন্ধর!

যার পৌরুষে যত মহারথী দ্রুপদের সভাতলে,

মুগ্ধ হইলে লক্ষ্যভেদের অপূর্ব কৌশলে;

যার বীরত্বে বিস্মিত নিজে শঙ্কর ত্রিপুরারি

দানিল দিব্য পাশুপত যারে দাতবদহনকারী,

যার প্রতিভায় ব্রাহ্মণ—দ্রোণ ব্ৰহ্মণ্যের চেয়ে

মানিয়াছে বড় ক্ষাত্ৰ—মহিমা শিষ্য যাহারে পেয়ে,

—এই লিপি তার!—অশ্বত্থামা! হয়েছিস উন্মাদ?

কি কথা বলি? কে শুনাল তোরে এ হেন মিথ্যাবাদ?

—অর্জুন?—আরে ছিছি, ছিছি, ছিছি! তার হেন দুর্মতি!

তার মুখে হেন অনাৰ্য্য বাণী!—আপন গুরুর প্রতি,

মিথ্যা রটনা—এই অপবাদ মিথ্যার অভিনয়ে

পটু হবে সেই! অসি ছেড়ে শেষে মসীর পাত্র লয়ে

ছিটাইছে কালি, রণ—অঙ্গনে অঙ্গনা—রীতি ধরে!—

রমণীর মত বাতাসে ভেজায়ে কোন্দল সুরু করে।

বিরাটপুরীর অজ্ঞাতবাসে বৃহন্নলার কথা

মনে আছে বটে—অকীর্তিকর!—সেথাকার বাচালতা

পুরন্ধ্রীদের কুৎসা—কলহ, সেই নট—নটী লীলা

স্বভাব নষ্ট করেছিল বুঝি? আজো অন্তঃশীলা

নপুংসকের বিকৃত শোণিত কিণাঙ্ক—করমূলে

বহিছে নাড়ীতে? হায়, হতভাগা এখনো যায়নি ভুলে।

গুরু নিন্দার পাতকের ভয় এতটুকু মনে নাই!

আজ তুমি বড়! গুরু মারা চোর! তুমি মহাবীর, তাই

একটা ক্ষুদ্র মশকের হুল সহিতে পারো না তুমি!

—অত্যাচারীর খড়গ ভাঙ্গিবে, রাখিবে ভারত—ভূমি।

হুলের আঘাতে, কুরুক্ষেত্রে ফেলি দিয়া গাণ্ডীব,

রথ হতে নামি ‘মৃত্তিকা’ পরে মাথা ঠোকে ঢিব ঢিব!

নারায়ণী সেনা হাসিছে অদুরে, রঙ্গ দেখিছে তারা,

আমার মাথা যে হেঁট হয়ে যায়, পশ্চিমে ওই কারা

ফেরুপাল বুঝি—হর্ষিত চিতে চীৎকার করি’ ওঠে,

সূর্যের মুখে অমলিন হাসি বুঝি ওই ফোটে!

* * *

কেন তোর এই অধঃপতন বল্ দেখি, ফাল্গুনি!

এই বিদ্বেষ ঈর্ষ্যার জ্বালা কার তরে বল শুনি?

আমি গুরু তোর, একা তোরি শুরু?—আর কেহ নাহি রবে?

আজিকার এই সমরাঙ্গণে যদি কেউ যশ লভে—

রণ—কৌশলে আর কেহ যদি আমারে প্রণাম করি’

দূর হতে পায় আমারি শিক্ষা—সাধনার কারিগরি—

ধর্মক্ষেত্রে সে কি অধর্ম? তোমারি হইবে জয়?

তোমার দর্পে আর কেহ যদি হেসে কুটিকুটি হয়,

সে কি তার মহা ধর্ম—দ্রোহ?—হয় যদি তাই হোক,

তার লাগি’ মোর অপরাধ কিবা—কেনা তার এত শোক?

আজ দেখিতেছি, একদিন সেই নিষাদের নন্দনে

করেছিনু ঘোর অবিচার আমি মমতা অন্ধ মনে।—

তোমারি লাগিয়া অঙ্গুলি তার চেয়েছিনু দক্ষিণা,

সে পাপের সাজা কেবা দিবে আর ক্রুর অর্জুন বিনা

আজ পুনরায় নবধানুকীর অঙ্গুলি কাটি’ লয়ে

পাঠাতাম যদি তোমার সকাশে—হর্ষে ও বিস্ময়ে

গুরুদেব বলি’ কত বাখানিতে বৃদ্ধের বীরপনা!—

সে আর হবে না—আর করিবনা ধর্মেরে বঞ্চনা।

এতকাল ধরি’ দিয়াছ যে গুরু—ভক্তির পরিচয়,

সেই ভালো ছিল, তার বেশী এ যে হয়ে গেল অতিশয়!

মনে ভেবে দেখ, কিবা মানে তার, কি বুঝিবে রাজগণ,

ধিক্কারে আজ মুখরিত হলো কুরুদের প্রাঙ্গণ!

* * *

না-না, না-না, না-না, একি এ প্রলাপ বকিতেছি বার বার!

অশ্বত্থামা! ফের পড়, লিপি,—হয়নি পরিষ্কার!

মোর প্রাণাধিক প্রিয়তম সেই কিরীটির নহে লিপি,

এ লিখেছে কোন্ কুলশীলহীন পরের প্রসাদজীবী!

লেখার মাঝারে ওঠে না ফুটিয়া সেই মনোহর মুখ,

আজানু-দীর্ঘ সেই বাহু তার, বিরাট বিশাল বুক!

হ্রস্ব খর্ব এ কোন্ বামন উপানৎ পরি’ উঁচা

হইবারে চায়, চুরি করা চূড়া মাথায় বেঁধেছে ছুঁচা!

অর্জুন নিজে শ্যাম-কলেবর—কৃষ্ণের সখা সে যে!

সেকি ঘৃণা করে কৃষ্ণবরণ? বধু কৃষ্ণার তেজে

বাহুতে বীৰ্য্যা, বক্ষে জাগিল যৌবন—ব্যাকুলতা,—

সে করেছে গ্লানি মসীরূপ’ বলি’? সম্ভব নহে কথা।

এ কোন শবর কিরাতের গালি, অনার্য জাতি—চোর!

নকল কুলীন!—বর্ণ—গর্বে কুৎসা রটায় মোর!

হয়েছে! হয়েছে! অশ্বত্থামা! জেনেছি এতক্ষণে—

বীরকুল গ্লানি সেই নিন্দুকে এবার পড়েছে মনে।

আমি ব্রাহ্মণ, চির—উজ্জ্বল ব্ৰহ্মণ্যের শিখা

ললাটে আমার–মিথ্যা—দহন জ্বলে যে সত্যটিকা!

রাজসভাতলে জনগণমাঝে করি না যে বিচরণ;

পথ কুকুর নীচ—সহবাস ত্যাজিয়াছি প্রাণপণ।

তবু যে আমার ধনু নির্ঘোষে টঙ্কার—ঝঙ্কারে

নিজে গায়ত্রী-ছন্দ-জননী আসিয়া দাঁড়ান দ্বারে।

আমার পর্ণ-কুটিরের তলে রাজার দুলাল বীর—

গড্ডলিকার দল নহে—আসি’ মাটিতে নোয়ায় শির!

আমি সাধিয়াছি আর্য সাধনা—সনাতন সুন্দর!…

যে—মন্ত্রবলে শাশ্বতীসমা সঙ্গতি লভে নর।

ত্যাজি’ অনার্য জুষ্টপন্থা, অন্ত্যজ—অনাচার,

ক্ষত্রিয় সাজি’ ক্ষত্রিয়ে দিছি ব্রাহ্মণ-সংস্কার।

কর্ণপটহ বিদারণ করি’, বিদারিয়া নভোতল।

পথে পথে ফিরি, ইতরের সাথে করি নাই কোলাহল।

যুগ-ধর্মের সুযোগ বুঝিয়া চির-সত্যের গ্লানি

করি নাই কভু,—যশোলিপ্সার—স্বার্থের আপসানি!

নিজ হৃদয়ের পুরীষ-পঙ্ক দুই হাতে ছড়াইয়া

যুগবাণী বলি’, ধ্রুব-শাশ্বত পদতলে গুড়াইয়া,

যত মূখ ও ষণ্ডামার্কে ভক্তশিষ্য করি’,

এই দেবতার দিবারে করিনি পিশাচের শর্বরী।

জানিস্ বৎস, কোন মহারথী—এ কোন নূতন গ্রহ,

মোর সাথে চির—শত্রুতা মানি’, বিদ্বেষ দুঃসহ

পুষিয়াছে মনে?—বৈরী সে, যথা কৃষ্ণের শিশুপাল।—

সত্যের এই মিথ্যা-বৈরী যুগে যুগে চিরকাল!

আজ আসিয়াছে নূতন ছদ্মে শিষ্যের সাজ পরি’—

গুরু-শিষ্যের ভক্তি ও স্নেহ কুৎসার লবে হরি’!

চিনেছি তোমারে, হে কপটচারী দাম্ভিক দুর্জন!

বক্ষের মণি অর্জুন নওপাদুকার অর্জন।

বীর সে পাৰ্থ আৰ্ত্ত নয় না স্বার্থের সঙ্কোচে,

—গুরুহত্যার পাতকের ভয়ে ললাটের স্বেদ মোছে!

বজ্র আঘাতে হয় না কাতর বীর সে সব্যসাচী—

তারে কাবু করে গোটা দুই তিন বাতাসের মশা মাছি!

তাহারি কারণে উন্মাদ হয়ে করিবে সে গুরু—দ্রোহ!

একি পাপ! একি অহঙ্কারের নিদারুণ সম্মোহ!

সে কি পাণ্ডব! দ্রোণের শিষ্য ক্ষত্রিয়—চূড়ামণি!—

খুলে ফেল্ তোর ক্ষত্রিয়-বেশ, ওরে পাণ্ডব-শনি!

রাধেয় কর্ণ পরিচয় তোর, আর যাহা পরিচয়—

সে কথা কহিতে ঘৃণায় আমার রসনা ক্ষান্ত হয়!

চিরদিন তুই মিথ্যার দাস, মিথ্যাই তোর প্রিয়—

গুরু ভার্গবে প্রতারণা করি’ সেজেছিলি শ্রোত্রিয়!

সেই কীট তোরে ছাড়িল না, আজও! সেদিন পড়িলি ধরা

দংশন সহি’!—আজ বিপরীত—হলি যে অধমরা!

জামদগ্নির অভিশাপ বহি’ পলায়ে আসিলি চোর!’

জাতি আপনার লুকাতে নারিলি, লজ্জা নাহি যে তোর!

দ্রোণ-গুরু নয়, সার্থক তোর গুরু সে পরশুরাম—

বিস্ময় মানি দম্ভে তোমার—রেখেছ গুরুর নাম।

* * *

ওরে নির্ঘৃণ! আপনি আপন বিষ্ঠার পর্বতে

চড়ি’ বসিয়াছ—মনে করিয়াছ আঁধারিবে হেন মতে

সবিতার মুখ! মোর যশো-রবি-রাহু হতে সাধ যায়!

আরে, আরে, তোর স্পর্ধায় দেখি জোনাকিও লাজ পায়!

কেমনে আনিলি হেন কথা মুখে? যজ্ঞের হবিটুকু

সন্তর্পণে রাখিয়াছি ঢেকে, তাও হেরি চাকু—চুকু

করিয়া লেহন, সাধ যায়—সেথা উগারিতে একরাশি

অমেধ্য যে সব উদরে রাজিছে—কতকালকার বাসি,

চুরি করা যত গর হজমের!—পথে প্রান্তরে যার

সৌরভ পেয়ে এতদিন পরে ভরিয়াছে সংসার

লালা ও পঙ্কবিলাসীর দল… শবভুক নিশাচর,

শকুনি, গৃধিনী, শৃগালের পাল—রসনা-তৃপ্তিকর

পাইয়াছে ভোজ! ভাবিয়াছ বুঝি সেই রস উপাদেয়?

দেব-যজ্ঞের আহুতি সে ধৃত সোমরস হবে হেয়?

উন্মাদ—তুই উন্মাদ! তাই পতনের কালে আজ

বিষ—বিদ্বেষ উথলি’ উঠেছে, নাই তোর ভয় লাজ!

আমারে করেছে কুরু—সেনাপতি কৌরব নৃপমণি,

তাই হিংসায় পুরীষ-ভাণ্ডে মাছি ওঠে ভন্ ভনি’!

তাই তাড়াতাড়ি পার্থের নামে কুৎসার ছল ধরে’

তারি নামে লিপি পাঠালি আমারে কুৎসিত গালি ভরে’

আমি ব্রাহ্মণ, দিব্যচক্ষে দুর্গতি হেরি তোর—

অধঃপাতের দেরী নাই আর, ওরে হীন জাতি চোর!

আমার গায়ে যে কুৎসার কালি ছড়াইলি দুই হাতে—

সব মিথ্যার শাস্তি হবে সে এক অভিসম্পাতে,

গুরু ভার্গব দিল যা’ তুহারে!—ওরে মিথ্যার রাজা!

আত্মপূজার ভণ্ড পূজারী। যাত্রার বীর সাজা

ঘুচিবে তোমার, মহাবীর হওয়া মর্কট-সভাতলে!

দু’দিনের এই মুখোস-মহিমা তিতিৰে অশ্রুজলে!

অভিশাপরূপী নিয়তি করিবে নিদারুণ পরিহাস

চরমক্ষণে মেদিনী করিবে রথের চক্র গ্রাস!

মিথ্যায় ভুলি’ যে মহামন্ত্র শুরু দিয়েছিল কানে,

বড় প্রয়োজনে পড়িবে না মনে, সে বিফল সন্ধানে

নিজেরি অস্ত্র নিজেরে হানিবে-শেষ হবে অভিনয়,

এতদিন যাহা নেহারি’ সকলে মেনেছিল বিস্ময়।

[‘শনিবারের চিঠি’।। বিশেষ ‘বিদ্রোহ সংখ্যা’ (দ্বাদশ সংখ্যা) ৮ই কার্তিক, ১৩৩১]

এরপর ঘনায়মান যুদ্ধ ঘোরতর হয়ে উঠল। মোহিত-নজরুল বিরোধ সপ্তগ্রাম স্পর্শ করল। ‘শনিবারের চিঠির মাধ্যমে মোহিতলাল নজরুলের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ হাতে কলম ধরলেন।

বিরোধ : মধ্যপর্ব

[৫]

নজরুলের প্রতিব্যঙ্গ-বিদ্রুপে ‘চিঠি’র যে শিথিলতা এসেছিল মোহিতলালের উপস্থিতিতে কেবল তার বেগই বাড়ল না-সাথে সাথে সেটি শাণিত ও তীক্ষ্ণধার হয়ে উঠল। ‘বিশেষ বিদ্রোহ সংখ্যা’ ‘শনিবারের চিঠি’র কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি এবং উক্ত সংখ্যায় যে মোহিতলালের ‘দ্রোণ-গুরু’ কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল সে কথাও আমরা জেনেছি। কবিতাটি ‘ক্রোড়পত্রে’ ছাপা হয়েছিল এবং কবিতাটির তীক্ষতা বাড়াবার জন্যে মোহিতবাবু যে ভূমিকাটি যুক্ত করেছিলেন তা আমরা উদ্ধৃত করেছি। লক্ষ্যণীয় বিষয়, ভূমিকায় তিনি সজনীকান্ত দাসকে পাণ্ডব-বীর অর্জুন আখ্যায় ভূষিত করেছেন।

এরপর মোহিতলালের মোক্ষম অভিশাপের কবিতা।’ বিশেষ বিদ্রোহসংখ্যা’রভূমিকায় স্বয়ংসম্পাদক যোগানন্দ দাস বেপরোয়া আক্রমণ চালালেন : ‘.. আজ বাংলাদেশেও তেমনি একটা বিদ্রোহের রোমাঞ্চ, একটা পুলকস্পন্দন জাগছে। .. ঝঞ্ঝার ঝনাৎকার, প্রলয় ঝড়ের বিষম ঝড়কার, মহাকুলিশের কড়াকড়ি আজ বাংলা সাহিত্যগগনকে দিকে দিকে বিদীর্ণ বিশীর্ণ করে ফেলেছে। বিদ্রোহী রক্তাশের উন্মত্ত হ্রেষা যাদের চিত্তে বিপ্লবের চিঁহিরব প্রতিধ্বনিত করছে, বিশ্বের খিলানে তার প্রচণ্ড খুরক্ষেপ যারা মুহুর্তে মুহুর্তে লক্ষ্য করে চলেছে, বাংলাদেশের সেই প্রধান কয়েকটি বিদ্রোহী কবির লেখা এইবার দেওয়া গেল। …যে মুটে দুপুর বেলায় ঝাকায় শুয়ে ঘুমোয় তার অন্তরে তখন কি ব্যথা লাগছে—পাহারাওয়ালারা যখন মোড়ে মোড়ে রোদ দিয়ে ফেরে তাদের সেই নীরব গাম্ভীর্যের মধ্যে অত্যাচারের কি বিকট মুর্তি লুক্কায়িত রয়েছে–নবোঢ়া পত্নী বায়োস্কোপ দর্শনাভিলাষিণী হয়ে যখন পতির অনুমতি না পেয়ে ক্ষুন্ন হয়ে অশ্রুবর্ষন করে, তার সেই নিবিড় হৃদয় নিংড়ানো ব্যথার ধারায় যুগে যুগে সঞ্চিত অবরুদ্ধ পীড়িত অত্যাচারিত নারীর বিদ্রোহী অন্তরের কি করুণ অথচ কি রূঢ় ইতিহাস জলের মত স্বচ্ছ হয়ে ওঠে—সেইসব গণপ্রাণের কথা জানতে গেলে এই কবিদের লেখা-পড়া একান্ত প্রয়োজন।

‘বিশেষ বিদ্রোহ’ সংখ্যায় শনিগোষ্ঠীর (শনিবারের চিঠি) একজন বিশেষ কবি নামহীন ছড়ায় টিপ্পনী কাটলেন :

‘ভেপসে উঠে খেপলি কেন কী হল তোর খাপ্পা খোকা?

থাবড়া মেরে হাবড়া গেল ঘাবড়ে গিয়ে বাপ খামোখা।

অশোক চট্টোপাধ্যায়ের আক্রমণে শালীনতা বোধের অভাব প্রকট হয়ে উঠল। হর্ষক ছদ্মনামের আড়ালে ‘নব শিহরণ’ কবিতায় তিনি লিখলেন :

শিহরণ জেগেছে রে কি হরণ করিব?

স্ত্রীহরণ বিহরণ বুঝে রণে মরিব।

নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ কবিতা নিখিল বাংলায় তুমুল আলোড়ন এনেছিল। অন্য কোনো কবির কোনো কবিতা এ ধরনের আলোড়ন আলোচনার সম্মুখীন হয়নি। বিদ্রোহীর একমাত্র উপমা কবিগুরুর ‘সোনারতরী’ কবিতা। তবে ‘সোনারতরী’ নিয়ে যে আলোচনা হয়েছিল তা অনেকখানি যুক্তি-নির্ভর কিন্তু ‘বিদ্রোহী’ নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে তা হৈ চৈ-এর শামিল। ‘বিদ্রোহী’কে নিয়ে যে বিরুদ্ধ আলোচনা হয়েছে তা ধোপে টেকেনি। ‘শনিবারের চিঠি’তে ‘বিদ্রোহী’র জের চলেছিল দীর্ঘ দিন। বলাবাহুল্য এ আলোচনার অধিকাংশই অসংযত এবং অবৈজ্ঞানিক। কেবল ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে তার একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে। ১৩৩৪ সালের কার্তিক সংখ্যা মোতাবেক ১ম বর্ষের (নব পর্যায়) ৩য় সংখ্যা ‘শনিবারের চিঠি’তে শ্রীবলাহক নন্দী বেনামীতে নীরদচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ‘প্রসঙ্গ কথায়’ লেখেন : “..বাংলাদেশের বালক-বালিকারা যাঁহাকে ‘ঝঞার জিঞ্জীর’, ‘ঝড়-কপোতী’ অথবা এরকমই একটা দুর্বোধ্য নামে বিদ্রোহের অবতার বলিয়া জ্ঞান করে, তাহাকে এবং তাহার যে কবিতাটিতে বিদ্রোহী বাণী পাঞ্চজন্য শঙ্খ বলিয়া ধরিয়া লয় তাহাকেই দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরি না কেন? …আমি এটা, আমি সেটা, আমি জীবনের যত জীর্ণ, পরিত্যক্ত, জোড়াতালি দেওয়া জিনিস তাহারই ভগ্নাবশেষ। আমি ফাটা টর্পেডোর টুকরা, আমি সাইক্লোন, আমি কৃষ্ণের বাঁশী, আমি অর্ফিয়াসের বীণা, আমি চেঙ্গিস, আমি বেদুঈন, আমি ভীম, ভাসমান মাইন, আমি বিধবার দীর্ঘশ্বাস, আমি বন্ধন হারা কুমারীর বেণী—ভগবান, বিদ্রোহীর মন কেমন জানি না, কিন্তু এমন স্বেচ্ছাচারী বাদশাহ, এমন ভীরু কেরাণীই বা কে আছে যে যোড়শী তরুণীর গালের শুলবাগে, শুভ্র গ্রীবার উপর, সুকোমল বক্ষস্থলে দিনরাত লুটোপুটি খাইবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারে? এ-তত বিদ্রোহ নয়, এ-যে আত্মসমর্পণ।’…

সজনীকান্তদাস মহাশয় ‘ব্যাঙ’ প্যারডিতে বাজীমাত করেছিলেন কিন্তু কেবল ব্যাঙ-এর মাধ্যমে ব্যঙ্গ করেই তিনি ‘বিদ্রোহী’ ভাব ভুলে যেতে পারেননি। কবিতাটি সত্যসত্যই তারমনে প্রথম হতেই গভীর রেখাপাত করেছিল তা তিনি নিজেই জানেন না। ‘মোসলেম ভারতে’ কবিতাটি পাঠ করে তার মনে হয়েছিল কবিতাটির ছন্দ ও ভাবের মধ্যে কোথায় যেন একটা বড় রকমের দ্বন্দ্ব আছে। তাঁর ‘আত্মস্মৃতি’র ১ম খণ্ডে তিনি এ সম্পর্কে লিখেছেন যে, বিদ্রোহী কবিতার এই দ্বন্দ্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা নিয়ে ছন্দ-যাদুকর কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নিকট গিয়েছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করেছিলেন :…’ছন্দের দোলা মনকে নাড়া দেয় বটে, কিন্তু ‘আমি’র এলোমেলো প্রশংসা তালিকার মধ্যে ভাবের কোনও সামঞ্জস্য না পাইয়া মন পীড়িত হয়; এ বিষয়ে আপনার মত কি? …এ প্রসাথে উল্লেখযোগ্য, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ইতিপুর্বেই নজরুলের কবিতায় বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ১৩২৮ সালের ২য় বর্ষের ভাদ্র সংখ্যা ‘মোসলেম ভারতে’ দত্ত কবির ‘খাঁচার পাখী’ কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এই কবিতা পাঠে বিনীত মনে শ্রদ্ধা জানিয়ে নজরুল লেখেন তার ‘দিল দরদী’ কবিতা।এই সত্যেন্দ্র বন্দনা কবিতাটি প্রকাশিত হয় আশ্বিন সংখ্যায়। দেড়শ’ লাইনের দীর্ঘ কবিতার শেষ দুটি লাইন এই :

বাদশা-কবি, সালাম জানায় ভক্ত তোমার অ-কবি,

কইতে গিয়ে অশ্রুতে মোর কথা ডুবে যায় সবি।

এই কবিতাটি পাঠ করে সত্যেন দত্ত নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নজরুলের সাথে দেখা করার জন্যে তার বাসায় এসেছিলেন। সুতরাং সত্যেন্দ্র-নজরুলের হৃদয়-মিলন ছিল খাঁটি ও গভীর। সে যাই হোক সজনীবাবুর এই অভিযোগ শুনে দত্ত কবি একটু হেসে বলেছিলেন …কবিতার ছন্দের দোলা যদি পাঠকের মনকে নাড়া দিয়া কোনও একটা ভাবের ইঙ্গিত দেয় তাহা হইলেই কবিতা সার্থক। ‘বিদ্রোহী’ কবিতা কোনও ভাবের ইঙ্গিত দেয় কিনা, তুমিই তাহা বলিতে পারিবে। (আত্মস্মৃতি ১মখণ্ড, পৃঃ ১১৩)। দত্তকবির কথাটি সজনীবাবুর মনে দোলা দিয়ে গিয়েছিল। কাশীতে অবস্থানকালীন (এম, এস-সি. পড়ার সময়) তিনি একটি কবিতা রচনা করেন। কবিতাটির নাম ‘যৌবন’। এতে তিনি ছন্দের দোলায় একটি ভাব আনার চেষ্টা করেছেন—বলাবাহুল্য সে ভাবটিও ‘বিদ্রোহী’র বিদ্রোহী। কয়েকটি পংক্তি :

আমি আলেয়ার আলো

আপন খেয়ালে চলি,

ঝঞ্জা মানি না, মানি না বাত্যা-ভয়,

আমি উল্কার মত

আপন বেগেতে জ্বলি;

পথহারা, নাহি কারো সাথে পরিচয়।

আমি পৰ্বত হতে দুর্জয় বেগে নামি,

বাধাবন্ধন দু’ধারে ঠেলিয়া যাই,

কভু নাহিকো কাতর

হতেও নিম্নগামী

নিয়ে যদি বা সাগরের খোজ পাই।

আমি বৈশাখী ঝড়,

বিপুল রুদ্র তেজে

আঁধারি উড়াই ধুলার রাশি,

ঘন শ্রাবণের মেঘ—

ভীষণ সাজেতে সেজে

ডুবাতে ধরণী বড় আমি ভালবাসি।

আমি, বিদ্যুৎ-শিখা

জ্বলি তির্যক বেগে

অট্টহাস্যে আকাশের বুক চিরি।

আমি মহামারী

জনপদ মাঝে জেগে

মৃত্যুরে মোর সাথে লয়ে ফিরি।..

আমি যৌবন, আমি

নিত্য নূতন রূপে

আপনার বেগে আপনি ছুটিয়া চলি,

আমি হুঙ্কারি চলি

চলি নাকো চুপে চুপে

বিঘ্ন বিপদ পদতলে আমি দলি।

উল্কা আলেয়া এরাই তুলনা মোর

প্রকৃতি আমার তবু না প্রকাশ হয়,

আমি যৌবন।

আমি উন্মাদ ঘোর

ছুটিব, মরিব, লভিব নিত্য জয়।

সতর্ক পাঠকের চোখে এ-ব্যঙ্গের অক্ষমতা সহজেই ধরা পড়বে। ‘বিদ্রোহী’র প্যারডি করে ‘আমি বিদ্রোহী’ নামে আর একটি কবিতা লিখিত হয়েছিল। এটি যৌথ কবিতা—লিখেছিলেন তিনজনে : যোগানন্দ দাস, অশোক চট্টোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস। ‘শ্রীঅবলানলিনীকান্ত হাঁ’ ছদ্মনামে কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে শ্ৰীযোগানন্দ দাস মহাশয় লিখেছেন : ‘তখন আমরা মেকী বিদ্রোহের বিরুদ্ধে চাবুক ধরেছি। ঠিক হলো ‘আমি বীর’ বলে একটা বিদ্রুপাত্মক কবিতা লিখতে হবে। অশোক কোথা থেকে এক গাউনও হুড়পরা স্নাতকের ছবি জোগাড় করলেন। তাকে কিছু অদল-বদল করে একটি অপরূপ বীর পুঙ্গবের ছবি খাড়া হলো—রোগা হাড্ডিসার কোটরে ঢোকাদুই গাল, পড়ে পড়ে দু’চোখে পুরু কাচের চশমা,-হাঁ করে ধুকছে। ছবি দেখেই আমাদের প্রেরণা এসে গেল। আমি শুরু করে দিলাম (একাদশ সংখ্যা, পৃ-২৭৪):

আমি বীর।

আমি দুর্জয় দুর্ধর্ষ রুদ্র দীপ্ত উচ্চ শির

আমি বীর।

দু’চোখে আমার দাবানল জ্বলে জ্বল জ্বল জ্বল

স্তব্ধ বিশ্ব ইঙ্গিতে ভ্রুকুটীর।

আমি বীর! আমি বীর! …

বারো তেরো লাইন লিখিতে না লিখিতে আমার হাত থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে অশোক শুরু করে দিলেন :

‘ভাবী শ্বশুরের হিসাব খতিয়া

তরুণ বাঙ্গালি-সাগর মথিয়া

উঠেছি যে আমি নিছক শুদ্ধ ক্ষীর।

আমি বীর! আমি বীর।।’…

সজনী ততক্ষণে তৈরী। অশোকের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে লিখলেন :

‘আমি ভাঙ্গি বেঞ্চি ও চেয়ার

আমি করি না করেও কেয়ার

হৃদি নিয়ে আমি ছিনিমিনি খেলি

লাখ লাখ তরুণীর!

আমি বীর!…

ব্যাস! আর যায় কোথা? অশোক একপ্যাঁচে সজনীরহাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে একেবারে ঝড়ের বেগে বাকী ১৪ লাইন কবিতা শেষ করলেন :

‘আমি বীর!

দু’চোখে আমার প্রলয় জ্বলিছে।

স্তব্ধ বিশ্ব ইঙ্গিতে ভ্রুকুটীর!

আমি বীর’

[৬]

নবপর্যায় ‘শনিবারের চিঠি’র প্রথম সংখ্যাতেই (১৩৩৪ সাল, ভাদ্র) নজরুল ইসলামের ওপর একটা তীক্ষ্ণ খোঁচা ছিল। খোঁচা দিয়েছিলেন স্বয়ংসম্পাদক মহাশয় যোগানন্দ দাস। কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করি : “…বাংলাদেশের শতকরা ৯৯ জনের কাছে অপঠিত থাকিয়াই যদি রবীন্দ্রনাথের যুগ চলিয়া যায়… রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের জীবিতাবস্থাতেই যদি…নজরুল ইসলাম-সাহিত্য যুগাবতার বলিয়া ঘোধিত হন তাহা হইলে সমাপ্তি হউক এই সাহিত্যের। এই বটতলার দেশে সাহিত্য চলিবে না ইহা নিশ্চয় জানিয়া আমরা নিশ্চিন্ত থাকিব।”

শনিমণ্ডলীর (শনিবারের চিঠি) অন্যান্য শনিদের কথা স্বতন্ত্র। এঁরা নিতান্ত খেলায় মেতেছিলেন। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতার ব্যঙ্গ করে নিম্নরূপ বর্বর’ (সজনীকান্তের স্বীকৃতি) কবিতা লিখতে পারেন—তাঁদের পক্ষে সব কিছুই সম্ভব:

‘ঘুমে মগন সোনারপুরী কে রয় জাগি দুয়ারে।

মুক্তো পথে গড়িয়ে যায় শুকিয়া যায় শুয়ারে,

বন্ধু, তোমার মিথ্যা আশা,

কাগে মাথায় বাঁধল বাসা,

কোকিল তবু ডিম পাড়ে না,

ইংরাজে মার বুয়ারে,

লাগল কোথায় লাঠালাঠি

জাগল হুক্কাহুয়ারে।

কিন্তু আমি ভাবছি মোহিতবাবুর কথা। ‘বিদ্রোহী’ কবিতা পড়ে যে তিনি বিশেষরূপে ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন সে পরিচয় আমরা পূর্বেই পেয়েছি। কিন্তু তিনি যে সমালোচকের আসনে বসে সংযম হারিয়ে ফেলবেন একথা ভাবতেও কষ্ট হয়। নজরুলের বিদ্রোহাত্মক মনোভাব নিয়ে তিনিও দীর্ঘ আলোচনা করলেন। শ্রীসত্যসুন্দর দাস বেনামীতে তিনি লিখলেন : ‘আমাদের দেশে খুব বর্তমানকালে এমন একটি প্রবৃত্তি দেখা দিতেছে, যাহাতে সাহিত্যের এই নীতি বা আদর্শ একেবারে উড়িয়া যাইতেছে। মানবাত্মার পক্ষে গ্লানিকর এক শ্রেণীর ভাব ভাবুকতা বিদ্রোহের ‘রক্ত-নিশান’ উড়াইয়া ভয়ানক আস্ফালন করিতেছে। এ বিদ্রোহের মধ্যে প্রাণশক্তির প্রাবল্য নাই, মনুষ্যতের অভ্রভেদী অভ্যুত্থান কামনা নাই। কাব্যে কোনও সমস্যার বা মনস্তত্ত্বের দোহাই নাই, কাজেই নিছক বিদ্রোহ ভালই জমিয়াছে। আধুনিক ‘তরুণ’ সাহিত্যিকের বালক-প্রতিভা কাব্য-কাননে… ‘কামকন্টক বণ মহুয়া কুঁড়ির চাষ আরম্ভ করিয়াছে মুস্কিল হইতেছে এই যে, ‘দুষ্ট খোকাও’ বিদ্রোহ করিতে পরে বটে, কিন্তু সে বিদ্রোহে যে নৃত্য আছে তাহা নটেশের নৃত্য নয়, দুঃশাসন শিশুর দৌরাত্মের উল্লাস হিসেবেই তাহা উপভোগ্য।

আবেগবহুল ‘বিদ্রোহী’ কবিতার মূল সুরটি এড়িয়ে গিয়ে সমালোচক এখানে যে আলোচনা করেছেন তা মোটামুটি যুক্তি-নির্ভর কিন্তু সত্য নয়। তবুও এ আলোচনাকে অসংযমীর আখ্যায় ফেলা যায় না। কিন্তু নজরুলের ‘অনামিকা’ কবিতাটি নিয়ে তিনি যে সালোচনা করেছেন তা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। আলোচনাটি পড়ে মনে হয়েছে হয় মোহিতবাবু কবিতাটির সূক্ষ্ম অর্থ বোঝেননি অথবা সব বুঝে ইচ্ছাকৃতভাবে নদীর জল ঘোলা কেন’র সূত্র ধরে গায়ের ঝাল ঝেড়েছেন। ‘অনামিকা’ হলেন কবির প্রেয়সী। কবি-প্রেয়সী কোনো সীমিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নন, তার কোন নাম নেই, তিনি নামহীনা। কবিই চ্ছাকৃতভাবেই তার প্রেমিকাকে নামহীনা করেছেন। কেননা আমাদের চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে একটা বিরোধ সব-সময় থেকে যায়। যাকে আমাদের প্রেমের কেন্দ্রবস্তু করেছি, কল্পনায় যে, পাওয়ার স্বরূপ মনে মনে গড়েছি—বাস্তবক্ষেত্রে সেই প্রেমিকাকে একান্ত আপন করে পেয়েও দেখা যাবে পরিপূর্ণ পাওয়াটা তার কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছেনা। কল্পনায় পাওয়ার সাথে বাস্তবের পাওয়ার ব্যবধান অনেক। কবির এই ‘অনামিকা’ প্রেয়সী কল্পনার, বাস্তবের নয়। কবিগুরু প্রাচীন সাহিত্যের ‘মেঘদূত’ নামক প্রবন্ধে এই ভাবটি অত্যন্ত সুন্দররূপে ব্যক্ত করেছেন। যা হোক মোহিতবাবু ‘অনামিকা’ কবিতাটির সমালোচনা করলেন এইভাবে : “এই লেখকই (নজরুল) বর্তমানে যুগ কবি বা Representative Poet -ইনি তরুণের মুখপাত্র। কবিতাটির নাম ‘অনামিকা’। কবির প্রেয়সীই অনামিকা অর্থাৎ নামহীন; তাহার কারণ তাহার কামতৃষ্ণা কোন নাম-নির্দিষ্ট নায়িকাতে আবদ্ধ নহে। বিশ্বের যাহা কিছু মৈথুনযোগ্য তাহাকেই পাত্র ধরিয়া তিনি তাহার কাম পরিবেশন করিতেছেন। আবার নারীমাত্রেই তাহার সেই অনামিকা প্রেয়সী কেননা তাহাদের কোন ব্যক্তিগত পরিচয়ের ধার তিনি ধারেন না, তাহারা সেই এক অভিন্ন রতিরসের পাত্র বই ত নয়? অতএব তিনি কামের পাত্র বিচার করেন —এ বিষয়ে তিনি এক রকম Pan-মৈথুন-ist।”

ক্রোধে মানুষ কেমন জ্ঞানান্ধ হয়ে যেতে পারে-এ সমালোচনা তারই নিদর্শন। নজরুল সম্পর্কে মোহিতবাবুর আলোচনাগুলি ক্রমেই সংযমহীন হয়ে উঠেছিল—তিনি যেন নিজের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হারিয়ে শনিবারের চিঠি’র সুরে কথা কইছেন। এবার আর কোন নির্দিষ্ট কবিতা নয়-সমগ্র নজরুল সাহিত্য তার কোপ দৃষ্টিতে পড়ল। ১৩৩১ সালের ১৫ই কার্তিকের শনিবারের চিঠিতে তিনি চামার খায় আম’বেনামীতে সমগ্র নজরুল সাহিত্যকে ‘চানাচুর’ আর ‘কাকড়ার ঠ্যাং’-এর সাথে তুলনা করেন :

চাহিনা আঙুর-শুধু চানাচুর

কাকড়ার ঠ্যাং খান-দুই,—

খসখসে ফুল নিয়ে আয় সখি,

চাই না গোলাপ বেল, যুঁই।

লোকে বলে গানে আঁশটে গন্ধ।

বোঝে না আমার এমন ছন্দ।—

আর কিছু দিনে ইহারি ক্ষুধায়

নাড়ী যে করিবে ছুঁই ছুঁই।

চাবে না আঙুর চাবে চানাচুর

চিংড়ির চপ খান দুই।’

এরপর কয়েক সংখ্যা ধরে ‘রুবাইয়াৎ-ই-চামার-খায়-আম’ ছদ্মনামে মোহিতবাবু নজরুল সমালোচনা করেন।

বিরোধ : অন্তপর্ব

[৭]

কাজি নজরুল ইসলাম নামটির সরাসরি ব্যঙ্গ নাম ‘গাজী আব্বাস বিটকেল’-এর জন্ম সাপ্তাহিক ‘শনিবারের চিঠি’র প্রথম সংখ্যাতেই। সম্পাদক যোগানন্দ দাস মহাশয় এই নামটির জন্মদাতা হিসেবে অশোক চট্টোপাধ্যায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। নামটি সজনীবাবুর অত্যন্ত ভাল লেগেছিল। এই নামটিকে কেন্দ্র করেই ‘শনিবারের চিঠির সাথে তিনি যুক্ত হয়ে গেলেন। ১৩৩১ সালের ২৮শে ভাদ্র (১ম বর্যের ৮ম সংখ্যা) সাপ্তাহিক ‘শনিবারের চিঠি’তে প্রকাশিত হলো সজনীবাবুর কবিতা ‘আবাহন’। গাজী আব্বাস বিটকেলকে উদ্দেশ্য করে তিনি এ কবিতাটি লিখলেন কিন্তু লক্ষ্য অন্য, নজরুল ব্যঙ্গ। বিয়াল্লিশ লাইনের এই বলিষ্ঠ সরস কবিতাটিই হলো সজনীবাবুর প্রথম মুদ্রিত কবিতা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে নজরুলকে কেন্দ্র করেই সজনীবাবুর সাহিত্যিক প্রতিভার প্রথম স্ফুরণ ঘটেছে। আত্মস্মৃতির ১ম খণ্ডের ১৫৫ পৃষ্ঠায় তিনি এই কবিতাটি সম্পর্কে বলেছেন: আমার জীবনে কবিতাটির ঐতিহাসিক মর্যাদা আছে। এই ঐতিহাসিক কবিতাটির সাথে লেখক সম্পাদককে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। চিঠি সমাপ্তির পর শুরু হয়েছে কবিতা। আমরা প্রথম হতেই উদ্ধৃতি দিলাম :

‘শনিবারের চিঠির সম্পাদক মহাশয়,

জাতীয় মহাকবি বন্ধুবর গাজী আব্বাস বিটকেলের বর্তমান ঠিকানা না জানাতে আপনার কেয়ারে আমার চিঠিখানা পাঠাইলাম; আশাকরি আপনি কবিরকে এই চিঠিখানা দিবেন। অগ্রেই ধন্যবাদ দিলাম।

ইতি

ভবকুমার প্রধান

‘পুনঃ—জাতীয় কবিকে লেখা চিঠিখানি তো জাতীয় সম্পত্তি, সুতরাং আপনার শনিবারের চিঠিতে ইচ্ছা করিলে কবিতাটি ছাপাইয়া ধন্য হইতে পারেন।

‘বন্ধুবর গাজী আব্বাস বিটকেল সমীপেষু,

ওরে ভাই গাজীরে—

কোথা তুই আজিরে।

কোথা তোর রসময়ী জ্বালাময়ী কবিতা!

কোথা গিয়ে নিরিবিলি

ঝোপে-ঝাড়ে ডুব দিলি

তুই যে রে কাব্যের গগনের সবিতা!…

দাবানল-বীণা আর।

জহরের বাঁশীতে,

শান্ত এ দেশে ঝড় একলাই তুললি,

পুষ্পক দোলা দিয়া

মজালি যে কত হিয়া

ব্যথার দানেতে কত হৃদি-দ্বার খুললি।

এই কবিতায় নজরুলের বিখ্যাত গ্রন্থগুলির নামও আক্রমণের হাত হতে রক্ষা পায়নি। এখানে ‘দাবানল বীণা’ হলো কবির বিখ্যাত ‘অগ্নি-বীণা’, ‘জহরের বাঁশী’ হলো ‘বিষের বাঁশী’, আর ব্যথার দান’ স্ব-নামেই আক্রান্ত হয়েছে।

যোগানন্দ দাস মহাশয় কবিতাটির সমাপ্তিতে অন্য ছলক্ষ্য করেছেন। কিন্তু অন্য ছন্দ যে কি ঠিক বোঝা গেলনা। আমাদের মনে হয় কবিতাটি আগাগোড়া একই ছন্দে লেখা। শেষটি এই :

‘আয় ভাই আয় গাজি

(দুই পাটি দাঁত মাজি)

রেখেছি ছিলিম সাজি

আয় তুই আয় ভাই স্বরাজের শেলিরে।

নজরুল ব্যঙ্গলক্ষ্য হলেও কবিতাটিতে বিদ্রুপের ধার অতি অল্পই আছে। ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ শরে নজরুলকে ধরাশায়ী করার শ্রেষ্ঠতম আয়োজন বুঝি ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যা মোতাবেক ১ম বর্ষ (নব পর্যায়), ৭ম সংখ্যা। সমগ্র সংখ্যাটিই নজরুল-বিদ্রুপে ভরপুর। ‘শ্রীতরুণচাদ উধাও’ বেনামীতে ‘বাঙলার তরুণ’ কবিতায় নজরুলের ‘সাম্যবাদী’র মূল সুর নিদারুণভাবে আক্রান্ত :

ভাসনু কমল-লাগি ঠেলে অ-থই পগার জলে,

বিদ্রোহ আর কাম-ডোঙাতে দুইটি চরণ রাখি’—

তীরের গায়ে সমাজ-বিধি মিটমিটিয়ে জ্বলে

নেই আবরণএকটুখানি আর্ট বলে থাক্ বাকি।…

এ ধরনের অশালীন আক্রমণ ও গালিগালাজ লক্ষ্য করে বিদ্রোহী কবি সমকালীন ‘আত্মশক্তি’-তে ‘বড়র পিরীত বালির বাঁধ’ প্রবন্ধে লিখেছিলেন :

‘ফি শনিবারের চিঠি’ এবং তাতে কী গাড়োয়ানী রসিকতা আর মেছোহাটা থেকে টুকে আনা গালি। এই গালির গালিচাতে বোধ হয় আমিই একালের সর্বশ্রেষ্ঠ শাহানশাহ।

বাংলায় ‘রেকর্ড হয়ে রইল আমায় দেওয়া এই গালির ভূপ। কোথায় লাগে ধাপার মাঠ! ফি হপ্তায় মেল (ধাপা মেল) বোঝাই!’…

এই গালিগালাজের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে ফাল্গুন সংখ্যার জলসা’ প্রবন্ধে। ‘শ্রীবটুলাল ভট্ট’ ছদ্মনামে স্বয়ং সজনীকান্ত দাস মহাশয় ‘জলসা’ প্রবন্ধটি লেখেন। প্রবন্ধটি দীর্ঘ এবং ব্যঙ্গের রীতি নতুন। ব্যঙ্গ-প্রকাশের রীতি-নীতি সম্পর্কে শনিবারের চিঠি’ গবেষক-বহু প্রকাররীতির আবিষ্কারকর্তা। পটুয়াটোলা ষ্ট্রীট হতে প্রকাশিত মাসিক ‘কল্লোলে’ যে নতুন। সাহিত্যাঙ্গিকের প্রকাশ ঘটেছিল তার সম্পর্কে ব্যঙ্গ করার প্রয়োজন অনুভব করলেন। শনিমণ্ডলী (শনিবারের চিঠি) একটি বিজ্ঞাপনেরো আকারে ১৩৩৪ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় সে ব্যঙ্গ প্রকাশিত হলো :

‘বিখ্যাত বাংলা মাসিকের জন্য

সম্পাদক

সহকারী-সম্পাদক

সমালোচক

গল্প লেখক:

ঔপন্যাসিক

চাই—

বাংলা ভাষা জানা নিস্প্রোয়োজন

..নং পটুয়াটোলা স্ট্রীটে আবেদন করুন!

এ ব্যঙ্গ ইংগিত-ধর্মী কিন্তু হৃদয়বিদারী। ‘জলসা’র ব্যঙ্গ একটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। একটি নৃত্য-গীতির জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে—সে জলসার বিজ্ঞাপনে নজরুল আদর্শ বিকৃত, গ্রন্থনায় নজরুল বক্তৃতা পীড়িত, গানের প্যারডিতে নজরুল-কবিতা আক্রান্ত। ব্যঙ্গ প্রকাশের আশ্চর্য নতুন আঙ্গিক।

ব্যঙ্গটি প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ সালে। এ সময়ে কাজি কবি সংগীতের সমুদ্রে নিমগ্ন। তাঁর গজল গান সে সময় বাংলার মাটি-মনকে পাগল করে তুলেছিল। হাটে-ঘাটে-মাঠে সর্বত্র সকল শ্রেণীর মানুষের মুখে তখন নজরুল-সংগীতের প্রতিধ্বনি—বিশেষ করে গজল গানের। ব্যঙ্গের মাধ্যমে নজরুল-গীতির এই জনপ্রিয়তাকে পঙ্গু করার অপচেষ্টায় কোমর-বাঁধলেন শনিমণ্ডলী (শনিবারের চিঠি)। ফলে ‘জলসা’র আবির্ভাব। নজরুল-সংগীতের অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা সম্পর্কে স্বয়ং সজনীবাবুর ‘আত্ম-স্মৃতি’র দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃষ্ঠা ১৯) লিখেছেন :

‘আজকাল বোম্বাই-সিনেমা-গানের বিকৃত অনুকৃতিতে আমাদিগকে যেমন পথে-ঘাটে বনে-বাদাড়ে লাউড স্পীকারের জ্বালায় শয়নে-স্বপনে উদ্বেলিত হইতে হয়, সেই সময়ে নজরুলী-গজলের স্থান-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ আক্রমণও ছিল সেইরূপ মারাত্মক। বাড়িতে বাড়িতে স্নান ঘরে অবিরাম জলকল পতনের সাথে তাল রাখিয়া ছেলে-মেয়েদের করুণ ‘কে বিদেশী গান অভিভাবকদের অতিশয় উত্যক্ত করিত। দিলীপকুমার পরিচালিত কয়েকটি আসরে স্বয়ং নজরুল স্বদেশী গানে ইস্তফা দিয়া এই গজল-গান একটু বেশী প্রচার করিতেছিলেন; গ্রামোফোন কোম্পানীগুলিতেও তখন তিনি প্রধান সংগীত রচয়িতা ও সুরকার। লাউড স্পীকারের রেওয়াজ না থাকিলেও ঘরে ঘরে এবং পান-বিড়ির দোকানে গ্রামোফোনে গজল গান অবিরাম চলিতে থাকিত। স্রেফ ব্যঙ্গ করিয়া এই মন্দাকিনী-তে রোধ করিব প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলাম। ..এবং সেই প্রতিজ্ঞার ফল ‘জলসা।

কিন্তু ‘জলসা’ সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে ‘কচি ও কাঁচা’ সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক। ‘কচি ও কাঁচা’ পঞ্চমাঙ্ক নাটক। লেখক—শ্রীকেবলরাম গাজনদার। এনাটক ১৩৩৪ সালের ভাদ্র সংখ্যায় আরম্ভ হয়ে চার-পাঁচ মাস পর্যন্ত চলেছিল। এ নাটকের উদ্দেশ্য-ব্যক্তিরা হলেন সকল তরুণ প্রগতিশীল লেখক—বিশেষ করে কল্লোলের লেখকগোষ্ঠী। এ আলোচনায় সর্বত্র শালীনতাবোধের বড় অভাব-এমনকি মাঝে মাঝে এমন অশালীন উক্তি প্রকাশিত হয়েছে যেটি চোখ মেলে পড়তেও সঙ্কোচবোধ হয়। কচি ও কাঁচায়’বহু কবি সাহিত্যিকের ভীড়–শ্রীকেবলরাম গাজনদার নজরুলের নামকরণ করেছেন ‘ব্যয়রণ। এ নাটকে ব্যয়রণ নিজেই তার বিখ্যাত গজল গানের (বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিসনে আজি দোল) প্যারডি গাইছেন :

জানালায় টিকটিকি তুই টিকটিকিয়ে করিস নে আর দিক।

ও বাড়ির কলমিলতা কিসের ব্যথায় ফাস করেছে চিক।।

বহুদিন তাহার লাগি রাত্রি জাগি গাইনু কত গান।

আজিকে কারে জানি নয়না হাসি হাসল সে ফি ফিক্।।…

‘জলসা’-র প্রধানও প্রথম লক্ষ্য নজরুল, দ্বিতীয় লক্ষ্য গায়ক দিলীপকুমার রায়, তৃতীয় লক্ষ্য একজন সমকালীন মহিলা নৃত্যশিল্পী শ্রীমতি রেবা রায়। শ্রদ্ধেয় দিলীপকুমার রায় শনিমণ্ডলীর (শনিবারের চিঠি) কোপ দৃষ্টিতে পড়েছিলেন—অপরাধ, তিনি নজরুল-গীতি গাইয়ে। নজরুল-সংগীতকে যাঁরা জনপ্রিয় করেছেন তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে দিলীপবাবু অন্যতম—বিশেষ করে কাজি কবির গজল গানগুলি তারকণ্ঠদানে অনন্য হয়ে উঠেছিল। শ্রীমতি রেবা রায় কয়েকটি অনুষ্ঠানে নজরুল-গীতির সাথে নৃত্য পরিবেশন করায় জলসায় আক্রান্ত হয়েছেন। তখনো উদয়শঙ্কর বা অমলা নন্দী (পরে অমলাশঙ্কর) নৃত্যের আসরে স্ব-নামে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেননি। শ্রেষ্ঠ নৃত্য-পটীয়সী বলতে শ্রীমতি রায়কে বুঝাত।

‘জলসা’ প্রবন্ধের সূত্রপাতেই দেখা যায় লেখক শ্রীবটুকলাল ভট্ট মহাশয় ট্রামের ভ্রমণকারী। পথে যেতে যেতে তিনি একটি বিজ্ঞাপনেরো কাগজ পান এবং সেটি পড়তে শুরু করেন। বিজ্ঞপ্তিটির সূচনা এইরূপ :

‘এক ঢিলে দুই পাখী’

‘স্ফুর্তির নায়গারা প্রপাত—দেশে-প্রেমের হলদিঘাট সঙ্গীত জলসা। চিরবাঞ্ছিত ও বহুবঞ্চিত তরুণ সাহিত্যিকদের পোষাক-দারিদ্র্য দূর করবার জন্য শ্রীযুক্ত রৈবতক সাহার বিপুল আয়োজন।…

এরপর বিজ্ঞাপনে নজরুলের একটি উদ্ধৃতি। সে উদ্ধৃতিতে তিনি তার পোষাক-দারিদ্র্যের কথা জনসমক্ষে উত্থাপিত করেছেন। সভার আয়োজন সম্পর্কে স্বয়ং বটুকলাল মহাশয়ের জবানীতেই শুনুন:…’আয়োজনের ত্রুটিনাই, শ্রীমতী বাড়বা বাঁড়ুয্যে, শুক্লা সেন, মাজুর্কা মজুমদার, ত্রয়োদশী ত্রিবেদী, চিকণাচাকী… পাংশুলা পাণ্ডে..মিস টুনটুনি…প্রভৃতির নিঃসঙ্গ অথবা সসঙ্গ গান। শ্ৰীযুক্ত বুদবুদ বটব্যাল, বিকৃত বদন তরফদার, অরিষ্ট সান্যাল, চৌতাল। চক্রবর্তী, মাষ্টার বাঁটুল, লালুপ্রভৃতির আলাপ এবং—গাজি আব্বাস বিকেলের ভাণ্ডারী হুঁশিয়ার’ ও সুবিখ্যাত বিম্ববতী রাহার ‘হা ঘরে নৃত্য ইত্যাদি।…

বিজ্ঞাপনেরো শেষাংশে বিলম্বে হতাশ হবার সম্ভাবনাটিও যুক্ত হয়েছে। টিকিটের হার ১০, ৫,৩, ২ এবং ১ টাকা। কেবলমাত্র ১০ ও ৫ টাকার টিকিটের কয়েকটি আসন ছাড়া আর সব আসন পূর্ণ।

বিজ্ঞাপন পড়ে লেখক বটুকলাল মহাশয় ‘জলসা’য় যাওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারলেন না। তিনি চুপিসারে আসরের দ্বারপ্রান্তে এসে হাজির হলেন। চোখে পড়ল সাইন, বোর্ডে নজরুলের কবিতা—তাতে স্পষ্ট লেখা আছে এ জলসায় ‘বুঢঢা পীর’দের কোন স্থান নেই, এখানে প্রবেশাধিকার একমাত্র তরুণ-তরুণীদের :

‘যুবা-যুবতীর সে দেশে ভিড়/সেথা যেতে নারে বুঢ়ঢ়া পীর।

(নজরুলের ‘আয় বেহেস্তে কে যাবি আয়’ কবিতার অংশ)

সুতরাং এজলসায় বুড়োদের প্রবেশ নিষেধ। এক তরুণের চশমায় নিজের প্রতিকৃতি দেখে বটকলাল মহাশয়ের মনে হল যে তরুণ বলে তিনি চলে যেতে পারেন। ফলে তিনি ভেতরে প্রবেশ করে সভামঞ্চের দিকে তাকিয়ে দেখলেন…’আব্বাস মিঞা (নজরুল) ও বিকৃত বদনবাবু (দিলীপ) পরস্পর মাথা নাড়িয়া ফিস্ ফিকরিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। আব্বাস মিঞার মস্তক আন্দোলন ও অর্ধ-ব্যক্ত হাসি দেখিবার জিনিষ!’…

হঠাৎ একটা গোলমালের সৃষ্টি হলো। বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র ছদ্মবেশে সভায় প্রবেশ করছিলেন। গেট-কিপারদের হাতে ধরা পড়ে নাজেহাল হয়েছেন এবং লাঞ্ছনার লজ্জা মাথায় নিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

এই ঘটনার ভিতরদিয়ে লেখক নজরুলের যৌবন-বন্দনার বিরুদ্ধে তীব্র আঘাত হেনেছেন। এরপর নাচ-গান আরম্ভ হয়েছে। নাচ মানে ‘হা ঘরে নৃত্য’-সেখানে শ্রীমতি রেবা রায় লাঞ্ছিতা আর গান মানে নজরুল কবিতার প্যারডি সেখানে নজরুলের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার শাণিত অস্ত্রের ব্যবহার প্রথম গানটি হলো কাজি কবির ‘জীবন-বন্দনা’ কবিতার প্যারডি ভাব কিন্তু ‘বিদ্রোহী’ ও ‘সাম্যবাদী’র মূল সুরে আঘাত হানা। কয়েকটি পংক্তি :

সেদিন সুদূর রাশিয়া হইতে আসিল কাদের বিজয় বার্তা,

কাদের মহিমা বর্ণিল কবি অসম ছন্দে ব্যাপিয়া চার তা।।

তারা যে তরুণ নবারুণ সম যুগে যুগে তারা মারিছে টেক্কা,

আঁস্তাকুড় ও বস্তি বাহিয়া ছুটেছে বেঘোরে তাদের এক্কা।

নারী দেহে কারা খুঁজিয়া পেয়েছে কামরূপ জেরুজালেম, Mecca

তাহারা তরুণ সারা দেশ জুড়ি’ ছুটিয়া চলেছে তাদের এক্কা।…

ভগবান বুকে কারা মারে লাথি, শালগ্রাম শিলা ডুবায় মধ্যে

ভাবে শুড়িখানা এই এ দুনিয়া কাহারা ওমর খায়েমী পদ্যে’

আপনারে কাম-সন্তান ভেবে, মা-র সতীত্বে করে কটাক্ষ,

যীশু ব্যাসদেব কুন্তী পুত্র দিতেছে কাদের কথায় সাক্ষ্য।…ইত্যাদি।

শ্রদ্ধেয় যোগানন্দ দাস মহাশয় শনিবারের চিঠিকে ‘ভুঁইফোড়’ কাগজ বলেননি। এর জন্ম-বৃত্তান্ত গর্বের সাথে স্মরণ করেছেন। শনিবারের চিঠির জন্মের পিছনে যে ইতিহাস রয়েছে তা স্মরণ করে আমরাও গর্বিত এবং এ কথাও স্বীকার করব যুগ-প্রয়োজনেই শনিবারের চিঠি’র জন্ম। কিন্তু চিঠির জম্মাদর্শের সাথে তার চেহারার কি বিরাট পার্থক্য। আমাদের আপত্তি এখানে। জন্ম যায় বিরাটের পটভূমিকায়-সে কিনা কেবল ব্যঙ্গের কাগজ হয়ে দাঁড়াল এবং সে ব্যঙ্গ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অশালীন। উপরের কবিতাটি পড়ে যে কোনো রুচিবান পাঠক ক্ষুব্ধ হবেন।…

‘জলসা’-র পরের গানটি নজরুলের বিখ্যাত ‘কে বিদেশী মন উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে’ গানের প্যারডি। এগারো লাইনের প্যারডির আমি এখানে আট লাইন উদ্ধৃত করলাম ;

কে উদাসী বনগাঁবাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে,

বশি-সোহাগে ভিরমী লাগে, বর ভুলে যায় বিয়ের কনে।

ঘুমিয়ে হাসে দুষ্টু খোকা, বেরিয়ে আসে দাঁতের পোকা –

বোকা-চাঁদের লাগল ধোঁকা খোকা-কবির বাঁশীর স্বনে।…

কুকুরবালা অনেক রাতে,

দেয় নাক-মুখ এটো পাতে,

বিড়াল-বধু দুধ ও ভাতে,

তেয়াগি কাঁদে হেঁসেল-কোণে।

সাবল হাতে সিধেল চোরে,

ভাসে সে সুরে নয়ন-লোরে,

দোহাই তোরে আর বেঘোরে

মারিও না গরীব জনে।

এই প্যারডি কবিতাটি দু-তিন সংখ্যা পরে পুনরায় শনিবারের চিঠি’তে একটি পৃথক ক্রোড়পত্রে (শনিবারের চিঠির দ্বিগুণ বড় এক শীট কাগজে) লাল কালিতে ছাপা হয়। সেখানে একটি Foot Note ছিল। সেই Foot Note-এ নজরুলের বহু গানের স্বরলিপি রচয়িতা শ্রীমতী মোহিনী দেবী জঘন্যভাবে আক্রান্ত হয়েছেন।

‘কচি ও কাঁচা’ পঞ্চমাঙ্ক নাটকে নজরুলের বিখ্যাত গজল গান ‘বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল’-এর প্যারডির কথা উল্লেখ করেছি..’জলসায় উক্ত গানের আর একটি সুন্দর প্যারডি প্রকাশিত হয়। এটি বারলাইনেরকবিতা—নিম্নেউদ্ধৃতি দিলাম :

‘তেপায়ায় ট্যাক ঘড়ি তুই টিকটিকিয়ে কসকি নিশিদিন।

কচি সব পাড়ার ছুঁড়ি—ওই যা থুড়ী, বালিকা I mean

তারা সব হয়নি বড়, জলদি কর, বাড়াও বয়স ভাই,

এখনও বুঝতে নারে ঠোরে ঠোরে চোখের আলাপিন।

আজো যে ফ্রক পরে হায়, ঘুরে বেড়ায় চায় না আঁখি তুলে

কবে যে ঘোমটা চিরি আসবে ধীরে, বাজবে আঁখি বীণ।

কবে যে দখনে হাওয়ার বুঝবে Power প্রেম Tower-এ উঠে,

কালো ঐ চোখের তারায় হাত ইশারায় পিই দারুপিন।

দেখিয়া পথ নিরজন বুকের বসন আপনি খুলিয়া যাবে

ঘড়ি তুই চল ছুটিয়া টিকটিকিয়া বাড়িয়ে গতি ক্ষীণ।

তোরে যে ফি-বছরে অয়েল করে যতন করি কত,

সময়ে পারিস নাকি, দিতে ফাকি ওরে সুইস-জীন।

এ প্যারডিতেও ‘শনিবারের চিঠি’র মূল সুর প্রতিধ্বনিত।

কালের সর্বশ্রেষ্ঠ কোরাস গান ‘কাণ্ডারী হুঁশিয়ার’ আজ আর কারো অজানা নয়। শ্ৰীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী মহাশয় এটিকে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কোরাস সংগীত বলে উল্লেখ করেছেন। শ্রীবটুকলাল ভট্ট নামের আড়ালে ‘জলসার সজনীবাবু এই মহৎ গানটির প্যারডি করলেন এইভাবে :

চোর ও ছাচোর, ছিঁচকে সিধেলে দুনিয়া চমৎকার—

তলপি তলপা তহবিল নিয়ে কাণ্ডারী হুঁশিয়ার!

বাজার করিয়া চাকর-বাবাজি ভারী করে ফেরে ট্যাক—

ঘি-তেল চুরিতে বামুন ভায়ার, হয়েছে বিষম ন্যাক’

ভান নিয়ে যবে বাড়ি যায় দাসী আঁচল তাহার দ্যাখ—

মজাদার ভারি, এ দুনিয়াদারী সামলিয়ে চলা ভার।।

চোর ও ছাচোর ইত্যাদি…

গয়লার মন ময়লা অতীব দুধে ঠেসে দেয় জল,

ময়দার সাথে চাখড়ি মিশায় এমনি ময়দা কল,

কোটাবাড়ী যার সেও ভিক মাগে আঁখি করে ছলছল,

নেহাৎ বেচারা ভাবিছ যাহারে সে পাকা পকেটমার।।

শ্যামের নামেতে পড়ে যে গল্প লেখক তাহার রাম,

নতুন বলিয়া কিনিলে যে জুতা পুরানো তাহার চাম,

সেলেতে সস্তা জিনিষ কিনতে দিলে ঠিক দু’নো দাম,

ধোপ বেটা ভুল ঠিকানা রাখিয়া হইল পগার-পার।।

চোর মার্কেটে যাবে যদি যেও সামলিয়ে নিজ জেব,

চট করে ট্যাক খুলিয়া ফেল না দেখ যদি দ্বিজ-দেব,

অনেক ঠকিয়া অনেক শিখেছি কহিতেছি অতএব,

মাথায় হস্ত যে বুলাবে তব মতলব আছে তার।।

যে বাঁশে ভাবিছ নিখুঁত নিরেট ধরেছে তাহাতে ঘুণ,

সামলিয়ে চলো সেই সাধুলোকে খেয়েছে যে তব নুন,

বাসর শয্যা ভাব যেথা সেথা গড়াগড়ি যায় খুন, (হিয়ার, হিয়ার)

আছে ত উপায় কর সমবায় কসে গড় ‘ভাণ্ডার।

– চার ও ছাচোর ইত্যাদি…

এটাহ ছিল ‘জলসা’র শেষ গান। গান শেষে এঙ্কোর এঙ্কোর রবও হাত-তালি’—তারপর সভা ভঙ্গ, জলসা সমাপ্ত।

আমি ভাবছি একটি বিরাট প্রতিভা কিভাবে কেবলমাত্র ব্যঙ্গ-রচনার ভিতর দিয়ে আপন শক্তি ব্যয় করেছে!!

মিলন পর্ব

[৮]