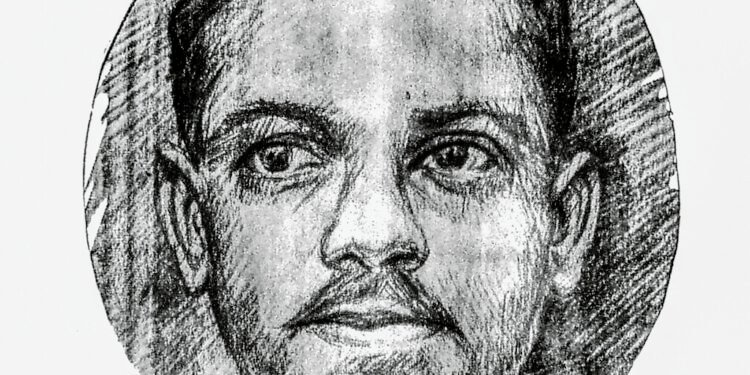

বাংলা কাব্য জগতে এক নতুন ধারার স্রষ্টা জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)। এই নতুনত্ব কাব্য জগতে ঝড় তুলেছে। নতুন ব্যঞ্জনা দিয়েছে। তার কবিত্বের প্রকাশ কাব্য জগতের পুরাে অবয়ব পাল্টে দিয়েছে। তাঁর কবিতায় দেশজ বাকরীতির অভিঘাত সৃষ্টি করে অদ্ভুত এক বাতাবরণ আর সেই সঙ্গে এসে মিশে যায় তার সংবেদনশীল মনের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য উপলব্ধির আশ্চর্য উচ্চারণ, জীবনকে দেখবার অনুভূতিশীল জীবনদৃষ্টি, যার ফলেই তাঁর কবিতাগুলাে এতাে অপরূপ যার আস্বাদে বাঙালি পাঠকের মন প্রাণ আজও আবিষ্ট হয়ে থাকে।

জীবনানন্দের জীবদ্দশায় রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল দুই দলেরই প্রচণ্ড বিরুদ্ধতা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল, কিন্তু দুই মহলই শেষ পর্যন্ত এই কবিকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছেন। আজ আধুনিক বাঙালি পাঠক মাত্রই জানেন, জীবনানন্দ দাশ বাংলা কবিতার একটি আবশ্যিক নাম। বিখ্যাত ইতিহাস রচয়িতা ও সাহিত্য সমালােচক ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ও জীবনানন্দ সম্পর্কে এক ভাষণে মন্তব্য করেছিলেন,

“যে স্বল্প সংখ্যক কবির কবিকর্ম নিয়ে আমার এই গর্ব, সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যের গর্ব, জীবনানন্দ তার অন্যতম, এবং সম্ভবত মহত্তম। কবির জীবিত অবস্থায় তার মাত্র সাতটি কবিতা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলাে হলাে ঝরা পালক, ধূসর পাণ্ডুলিপি, বনলতা সেন, মহাপৃথিবী, সাতটি তারার তিমির, বনলতা সেন (পুনঃমুদ্রণ), জীবনানন্দ দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতা। এই কাব্যগ্রন্থসমূহে মাত্র ১৬২ টি কবিতা গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু এই নির্জনচারী কবির আরাে অসংখ্য কবিতা বিভিন্ন পত্রিকায় সংকলনে ও পাণ্ডুলিপিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলাে। তাঁর মৃত্যুর পর সেগুলাের কিছু সংগ্রহ করে কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এগুলাে হলাে রূপসী বাংলা, বেলা অবেলা কালবেলা, সুদর্শনা, জীবনানন্দের কবিতা, মানবিহঙ্গম, আলাে পৃথিবী, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ। জীবনের তলকে আবিষ্কার করেছেন কবি। বহু বিচিত্র ভূমিতে অবস্থান করেছেন, ক্রমগ্রসর ক্রমবিকশিত বা ক্রম পরিবর্তিত হয়েছেন তিনি। তিনি কোন একস্থানে স্থির থাকেননি। সতত সর্বত্র চলিষ্ণু। ঝরা পালকের সঙ্গে মিল নেই ‘বেলা অবেলা কালবেলা’র, ‘রূপসী বাংলা’ আর ‘সাতটি তারার তিমির’ এর মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য, ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ আর ‘বনলতা সেন দুটি বিরােধী দিগন্তকে স্পর্শ করে আছে। তার সমস্ত কবিতা তারই ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত, বিষয়ে বক্তব্যে ব্যঞ্জনায় বিন্যাসে বৈচিত্র্যপূর্ণ।”

‘জীবনানন্দের কবিতা সমগ্র’ গ্রন্থটিতে জীবনানন্দের প্রকাশিত যাবতীয় কবিতার সম্মিলন ঘটেছে। এর সমস্ত কবিতায় কবি তার জাদু নিয়ে আচ্ছন্ন করে আছেন। তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে অজান্তে কখন আমরা সেই রূপসী হেমন্তের প্রেমে পড়ে যাই, কখন আবার লাশ কাটা ঘরে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা বধূটির পাশে চলে যাই গভীর সমবেদনায়। তাঁর কবিতার প্রতিটি শব্দ পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে, ভাষায় আপ্লুত করে। এখানেই জীবনানন্দের সার্থকতা। রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা কবিতায় সবচেয়ে স্বাতন্ত্রমণ্ডিত, আপদমস্তক নিজস্বতা চিহ্নিত কবিটির নাম জীবনানন্দ দাশ। কবি সমালােচক বুদ্ধদেব বসুও একথা স্বীকার করে বলেছেন,

“আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ সবচেয়ে নির্জন, সবচেয়ে স্বতন্ত্র। তাঁকে বাদ দিয়ে ১৯৩০ পরবর্তী বাংলা কাব্যের কোনাে সম্পূর্ণ আলােচনা হতেই পারে না।”

জীবনানন্দ নিজেই বলেছেন—‘আমার মতন কেউ নেই আর’ —এ কথা আজ ষােল আনাই সত্যি।

বাংলা কবিতার ভুবনে আজ তিনি এক তুলনাহীন কবি ব্যক্তিত্বের অধিকারী। এক আবির্ভাবের মতাে, এক আচ্ছন্নতার মতাে এক অনতিক্রম্য ঘােরের মতাে জীবনানন্দের কবিতা আমাদের পাঠকসত্তাকে বিমুগ্ধ করে, অধিকার করে, গ্রাস করে নেয়। বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত সমালােচক ও ঐতিহাসিক ড.সুকুমার সেনও লিখেছেন,

“নূতন ইংরেজি কবিতার অনুসরণে যাঁহারা বাঙ্গালায় কবিতাকর্ম অবলম্বন করিলেন তাহাদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ প্রধান।”

জীবনানন্দের চিন্তাধারায় ছাপ ফেলেছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের অধিকাংশ ঘটনাবলি। ১৯১৭-এর রুশ বিপ্লব এবং শ্রমিক শ্রেণীর বিজয় ও রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জন সারা বিধে যে তরঙ্গ এনে দেয় তা গভীরভাবে উপলব্ধি হলাে পরাধীন ভারতবর্ষে। মুক্তিকামী মানুষদের একাংশ মেনেছিল সমাজতন্ত্রের পথ। অনেকেই জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে ভারতের পরাধীনতা ঘােচাতে মগ্ন হলেন অহিংসতার পথ ধরে। আবার অনেকে বেছে নিলেন সশস্ত্র সংগ্রামের পথ। তাই সব ভিন্নমুখী চিন্তাধারাতে উদ্বুদ্ধ হলেন অনেক কবি, লেখক। জীবনানন্দ জাতীয় জীবন ও সামাজিক সমস্যাবলি থেকে মানসিকভাবে দূরে না থাকলেও তার কবিতাতে এইসব চিন্তাধারার প্রভাব ফেলতে দেননি—এটা বিশেষ করে সত্য তার কবিতাতে, ত্রিশ দশকের শেষ পর্যন্ত। কবিতা যেন বিশেষ কোন রাজনৈতিক বক্তব্যের রুশগানে পর্যবসিত না হয়, এটা ছিল তার আশঙ্কা। তাই তাঁর কাব্যগ্রন্থ ধূসর পাণ্ডুলিপি, বনলতা সেন ও মহাপৃথিবীতে রাজনৈতিক মতাদর্শে প্রণােদিত কবিতা বিরল। তবে ব্রাহ্ম মতবাদে বিশ্বাসী এই কবিকে সাম্প্রদায়িকতার কলুষতা স্পর্শ করতে পারেনি।

এদেশে হিন্দু-মুসলমান দীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করে আসছে। কিন্তু তাদের পরস্পর সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকতা কখনােই আসেনি। জীবনানন্দের জীবদ্দশায় দু’বার বড় ধরণের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়েছিল ১৯২৬ সালে এবং ১৯৪৬ সালে। জীবনানন্দ দু’বারই কবি হিসেবে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন।

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২ এপ্রিল কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শুরু হয়েছিল। এপ্রিল মাসেই দু’বার প্রচণ্ড দাঙ্গা হয়েছিল। আগে থেকেই হিন্দু-মুসলমান বিষয়ক উত্তেজনা চলে আসছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের (১৮৭০-১৯২৫) প্রতিষ্ঠিত ‘স্বরাজ’ দলটি বিশ্বাসী ছিল হিন্দু-মুসলমানের মিলন ও সম্প্রীতিতে এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতায়। কিন্তু কৃষ্ণনগর কনফারেন্স সফল হয়নি এবং ১৯২৫ সালের জুন মাসে দেশবন্ধুর মৃত্যুতে অনেককিছুর অবসান হয়েছিল।

জীবনানন্দ দাশ দেশবন্ধুর মৃত্যুতে কবিতা লিখেছিলেন (বঙ্গবাণী’, শ্রাবণ ১৩৩২)। নজরুল তাে ‘চিত্তনামা’ নামে একটি সম্পূর্ণ কবিতাগ্রন্থই প্রকাশ করেছিলেন। ‘ইন্দ্র-পতন’ কবিতায় নজরুল লিখেছেন,

“হিন্দুর ছিলে আকবর, মুসলিমের আরংজিব,

যেখানে দেখেছ জীবের বেদনা, সেখানে দেখেছ শিব।

নিন্দা-গ্লানির পঙ্ক মাখিয়া, পাগল, মিলন-হেতু

হিন্দু-মুসলমানের পরানে তুমিই বাঁধিলে সেতু।”

পরের বছর, ১৯২৬ সালে, যখন কলকাতায় প্রচণ্ড হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা লাগল, তা ছড়িয়ে পড়ে ঢাকা, পাবনা প্রভৃতি জেলায়ও। জের ছিল বেশ কিছুদিন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ তিনজন কবি-রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও জীবনানন্দ-এই দাঙ্গায় বিচলিত হয়েছিলেন এবং কবিতা লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ‘ধর্ম-মােহ’ নামে কবিতা এবং ধর্ম ও জড়তা নামে প্রবন্ধ। নজরুল লিখেছিলেন ‘কাণ্ডারী হুঁশিয়ার’, ‘যা শত্রু পরে পরে’ প্রভৃতি কবিতা এবং মন্দির-মসজিদ’, ‘হিন্দু-মুসলমান’ প্রভৃতি প্রবন্ধ। জীবনানন্দ লিখেছিলেন ‘হিন্দু-মুসলমান’ নামে কবিতা। স্মরণীয় ‘বঙ্গবাণী’ পত্রিকার যে সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩) নজরুলের কাণ্ডারী হুঁশিয়ার’ কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল, ঐ সংখ্যাতেই ‘জীবনানন্দ দাশগুপ্ত’ স্বাক্ষরে প্রকাশিত হয়েছিল তার ‘হিন্দু-মুসলমান’ কবিতা।

উপমহাদেশকে তিনি এই কবিতায় দেখতে চেয়েছেন হিন্দু-মুসলমান ‘মহামৈত্রীর বরদতীর্থভূমি’ হিসেবে। তিনি অবলােকন করেছেন, কেমন করে পূজার ঘণ্টা ধ্বনি আর নামাজের সুর এক আকাশে মেশে। মুয়াজ্জিনের উদাত্ত আহ্বান ধ্বনি কেমনে উপমহাদেশের গগনে গগনে বাজে। ঝরা পালক কাব্যগ্রন্থের ‘হিন্দু মুসলমান’ কবিতায় তিনি লিখেছেন—

“মহামৈত্রীর বরদ তীর্থে পুণ্য ভারত পুরে

পূজার ঘণ্টা মিশিছে হরষে নামাজের সুরে সুরে।

আহ্নিক হেথা শুরু হয়ে যায় আজান বেলার মাঝে,

মুয়াজ্জেনদের উদাস ধ্বনিটি গগনে গগনে বাজে

জপে ঈদগাতে তসবি ফকির,পূজারী মন্ত্র পড়ে,

সন্ধ্যা ঊষার বেদবাণী যায় মিশে কোরানের স্বরে

সন্ন্যাসী আর পীর।

মিলে গেছে হেথা,—মিশে গেছে হেথা মসজিদ, মন্দির।”

দ্বিতীয় স্তবকেও মিলনের সুর ঝংকৃত হয়েছে বিশেষভাবে,

“কে বলে হিন্দু বসিয়া রয়েছে একাকী ভারত জাঁকি?

মুসলমানের হস্তে হিন্দু বেঁধেছে মিলন রাখী।

আরব মিশর তাতার তুর্কী হারানের চেয়ে মােরা

ওগাে ভারতের মােসলেম দল, তােমাদের বুক জোড়া।

ইন্দ্র প্রস্থ ভেঙেছি, আমরা—আর্যাবর্ত ভাঙি

গড়েছি নিখিল নতুন ভারত নতুন স্বপনে রাঙি।।

—নবীন প্রাণের সাড়া

আকাশে তুলিয়া ছুটিছে মুক্ত যুক্ত বেণীর ধারা।”

এখানে উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার অগ্রসৈনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন কবি জীবনানন্দ। আপন আপন ধর্মপালনের কোনাে বাধা নেই, কেউ তার নিজস্ব ধর্মপালনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না। ধর্মনিরপেক্ষতার এত বড় তীর্থক্ষেত্র পৃথিবীতে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কবি জীবনানন্দ এদেশিয় মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, তুরস্কের চেয়ে ভারত মুসলমানদের বেশি আপন। ভারতই মুসলমানের প্রাণ। এদেশেই মুসলমানদের ধর্মাচার হয়। ভারতই মুসলমানের জীবন উপকরণের উৎস। তিনি ওই কবিতায় বলেছেন—

“রোমের চেয়েও ভারত তােমার আপন-তােমার প্রাণ।

হেথায় তােমার ধর্ম অর্থ-হেথায় তােমার ত্রাণ ।

হেথায় তােমার আশান ভাই গাে, —হেথায় তােমার আশা

যুগ যুগ ধরি এই ধূলিতলে বাঁধিয়াছ তুমি বাসা,

গড়িয়াছ ভাষা কল্পে কল্পে দরিয়ার তীরে বসি,

চক্ষে তােমার ভারতের আলাে-ভারতের রবি, শশী

হে ভাই মুসলমান।

তােমাদের তরে কোল পেতে আছে ভারতের ভগবান।

এ ভারতভূমি নহেকা তােমার, নহেকো আমার একা,

হেথায় পড়েছে হিন্দুর ছাপ,-মুসলমানের রেখা

হিন্দু মনীষা জেগেছে এখানে আদিম ঊষার ক্ষণে,

ইন্দ্রদ্যুম্নে উজ্জয়িনীতে মথুরা বৃন্দাবনে।

পাটলিপুত্র শ্রাবন্তী কাশী কোশল তক্ষশীলা

অজন্তা আর নালন্দা আর রটিছে কীর্তি শীলা।

—ভারতী কমলা সীনা

কালের বুকেতে বাজায় তাহার নব প্রতিভার বীণা।”

কবি জীবনানন্দ ভারতের মুসলিম রাজত্বের, মুসলমানের গৌরবগাঁথার অকাট্য বর্ণনা তুলে ধরেছেন এভাবে,

“এ ভারতের তখতে চড়িয়া শাহান শাহার দল।

স্বপ্নের মণি প্রদীপে গিয়েছে উজলি আকাশ তল।

—গিয়েছে তাহার কম্পলােকের মুক্তার মালা গাঁথি,

পরশে তাদের জেগেছে আরব উপন্যাসের রাতি।

জেগেছে নবীন মােগল-দিল্লি, লাহাের-ফতেহপুর,

যমুনাজলের পুরানাে বাঁশিতে বেজেছে নবীন সুর।

নতুন প্রেমের রাগে।

তাজমহলের তরুণিমা আজও ঊষার অরুণে জাগে।

জেগেছে হেথায় আকবরী আইন কালের নিকষ কোলে

বার বার যার উজ্জ্বল সােনার পরশ উঠিল জ্বলে।

সেলিম, শাজাহান চোখের জলেতে একশা করিয়া তারা

গড়েছে মীনার মহল স্তম্ভ কবর ও শাহদারা।

ছড়ায়ে রয়েছে মােগল ভারত, কোটি সমাধির স্তুপ

তাকায়ে রয়েছে তন্দ্রাবিহীন অপলক অপরূপ।

যেন মায়াবীর তুড়ি

স্বপনের ঘােরে স্তব্ধ করিয়া রেখেছে কনকপুরী।

মােতিমহলের অযুত রাত্রি, লক্ষ্য দীপের ভাতি

আজিও বুকের মেহেরাবে যেন জ্বালিয়ে যেতেছে বাতি।

—আজিও অযুত বেগম-বাদীর শম্প শয্যা ঘিরে

অতীত রাতের চঞ্চল চোখ চকিতে যেতেছে ফিরে।

দিকে দিকে আজও বেজে ওঠে কোন গজল ইসলামী গান।

পথহারা কোন ফকিরের তানে কেঁদে ওঠে সারাপ্রাণ।

—নিখিল ভারতময়।

মুসলমানের স্বপ্ন প্রেমের গরিমা জাগিয়া রয়।”

এই ভারতবর্ষেই হিন্দুরা মুসলমানের হাতে মিলনরাখী বেঁধে দিয়েছে। তাই আজ আরব মিশর ইরানের চেয়ে ভারতবর্ষই তাদের বুক জুড়ে রয়েছে। এখানে আমরা একে অপরের সঙ্গে সংস্কৃতি বিনিময় করেছি (যেটা পূর্বেই বলা হয়েছে)। তাই কবি বুঝিয়ে দিয়েছেন—“মােসলেম বিনা ভারত বিকল-বিফল হিন্দু বিনা।” ঐতিহ্যময় মুসলমানের কীর্তিকলাপ আজ ভারতের বুকে ভারতবাসীর সম্পদ হয়ে বিরাজমান। একদা যে মুসলমান সসৈন্যে শত্রুর মত ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিল—রবীন্দ্রনাথের ‘ভারততীর্থ’ কবিতায় উল্লেখিত ভারতভূমির বর্ণনার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কবি জীবনানন্দ লিখেছেন,

“এসেছিল যারা ঊষ ধূসর মরু গিরিপথ বেয়ে।

একদা যাদের শিবিরে সৈন্যে ভারত গেছিল ছেয়ে।

আজিকে তাহারা পড়শি মােদের-মােদের বহিন ভাই

আমাদের বুকে বক্ষ তাদের আমাদের কোলে ঠাই।

‘কাফের’ যবন’ টুটিয়া গিয়াছে ছুটিয়া গিয়াছে ঘৃণা

মােসলেম বিনা ভারত বিকল-বিফল হিন্দু বিনা।

—মহামৈত্রীর গান বাজিছে আকাশে নব ভারতের গরিমায় গরীয়ান।”

(হিন্দু-মুসলমান’) আসলে কবির বক্তব্য হল, মহামনীষীদের মিলনমন্ত্র আমাদের আজও জপ করতে হবে, আমাদের বুঝতে হবে—ভারতবর্ষের উন্নতির দুটি পা, এর কোনাে একটি বিকল বা পঙ্গু হলে ভারতবর্ষ গতিহীন হয়ে পড়বে। ভারতবর্ষের অগ্রগতি চিরকালের জন্যে স্তব্ধ হয়ে পড়বে।

বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে পৃথিবী ও বাংলা সমাজ খণ্ডিত হয়েছিল মহাযুদ্ধে। মন্বন্তর ও রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার মর্মবিদারক আলেখ্য—এই সব সমস্যার চিত্র প্রকট হয়ে উঠেছিল সেই সময়কালে রচিত তার কিছু কবিতায়। প্রেমহীনতার সাথে সেদিন মিশেছিল সহিংসতা,

“মন্বন্তর শেষ হলে পুনরায় নব মন্বন্তর

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরােল

মানুষের লালসার শেষ নাই।

উত্তেজনা ছাড়া কোন দিন ঋতুক্ষনণ অবৈধ সংগ্রাম ছাড়া সুখ

অপরের মুখ ম্লান করে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ নেই।”

সমকালীন যুদ্ধের বাস্তবানুগ বৈশিষ্ট্যময় চিত্রায়নে তাঁর কবিতা সমৃদ্ধ হয়েছে। যুদ্ধে ব্যবহৃত আণবিক বােমা, অ্যারােস্পেন, ব্রেনকামান, ডিনামাইট, সৈনিক ইত্যাদি শব্দ অতি আয়াসে কবিতার চরণে যুক্ত হয়ে ইঙ্গিতের দিব্যতা দিয়েছে। তৎকালীন সমাজে এইসব যন্ত্রদানবের উপস্থিতিতে যে নিশ্চিত ও নিরুপদ্রব জীবনধারণ সম্ভব ছিল না, মানুষের নিঃর্বাস প্রবাস যে ভয়ে বিভীষিকায় রুদ্ধ হয়ে এসেছিল তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায় কবির এ সকল কবিতায়। প্রয়ােগ দক্ষতায় এবং অনুভূতির ব্যঞ্জনায় তার কবিতা যুদ্ধের প্রতি প্রবল ঘৃণা ও ধিক্কার জাগিয়ে তােলে মানুষের অন্তরে, জীবনের অন্ধকার সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করে তােলে —

১) “একটি পাখির মতাে

ডিনামাইটের ‘পরে বসে পৃথিবীর মহত্তর অভিজ্ঞতা

নিজের মনের মুদ্রাদোষে নষ্ট হয়ে খসে যায় চারিদিকে

– আমিষ তিমিরে।”

(আবহমান, মহাপৃথিবী)

২) “কামানের ক্ষেতে চূর্ণ হয়ে

আজ রাতে ঢের মেঘ হিম হয়ে আছে দিকে-দিকে।”

(রিস্টওয়াচ, সাতটি তারার তিমির)

৩) “হয়তাে গুলির শব্দ আবার

আমাদের স্তব্ধতা,

আমাদের শান্তি।”

(আমি যদি হতাম, বনলতা সেন)

৪) “তুচ্ছ নদী-সমুদ্রের চোরাগলি ঘিরে

রয়ে গেছে মাইন, ম্যাগ্নেটিক মাইন।

অনন্ত কনভয়, মানবিকদের ক্লান্ত সাঁকো।”

(রাত্রির কোরাস, সাতটি তারার তিমির)।

যুদ্ধের উপকরণের উল্লেখ এরকম বহু কবিতায় পাওয়া যায়।

বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে যে ধ্বংস, পনি, মানবিকতার অবমূল্যায়ন, অস্থিরচিত্ততা মানুষের অন্তঃকরণকে গ্রাস করেছিল তারই সার্থক রূপায়ণ দেখি বেশ কয়েকটি কবিতায়। যুদ্ধের পরিণতিতে মানুষের জীবনের শুভবােধ, এবং প্রেমপ্রীতি ভালবাসা হিংসায় ধূলােয় মিশে গিয়েছে। আশাহীনতায়, লক্ষহীনতায় মানুষ পর্যদস্ত। মানুষের বেঁচে থাকার আগ্রহ মানুষেরই নীতিহীনতায় সমূলে উৎপাটিত।।

তাছাড়া ওই সময়ের যন্ত্রণাদগ্ধ বিপর্যয়ের ছবি, হতশ্রী বীভৎস জীবনের ছবি, অর্থনৈতিক শােষণের শােচনীয় দুঃসহ অবস্থার ছবি ইত্যাদির প্রত্যক্ষ্য ছায়াপাত ঘটেছে জীবনানন্দের কবিতায়। অনুভূতিপ্রবণ সচেতন কবি নিজের দায়িত্ব পালনের আকুতিতে যুগচিত্রকে রূপায়িত করলেন। তার এইসব কবিতা গভীরভাবে পাঠকের অন্তঃকরণ আলােড়িত করে। দাঙ্গাবিধবস্ত, দুর্ভিক্ষ পীড়িত কলকাতার বাস্তব চিত্র কবি তুলে ধরেছেন গভীর মর্মস্পর্শিতায় —

“তবুও কোথাও কোনাে প্রীতি নেই।

এতদিন পরে

নগরীর রাজপথে মােড়ে-মােড়ে চিহ্ন পড়ে আছে।

একটি মৃতের দেহ অপরের শবকে জড়ায়ে

তবুও আতঙ্কে হিম-হয়তাে দ্বিতীয় কোনাে মরণের কাছে।”

(বিভিন্ন কোরাস সাতটি তারার তিমির)

অথবা —

“লরিতে বােঝাই করা হিংস্র মানবিকী

অথবা অহিংস নিত্য মৃতদের ভিড়

উদ্দাম বৈভবে যদি রাজপথ ভেঙে চলে যায়

ওরা যদি কালাে বাজারের মােহে মাতে

নারী মূল্যে অন্ন বিক্রি করে

মানুষের দাম যদি জল হয়, আহা।”

(মৃত্যু স্বপ্ন, বেলা অবেলা কালবেলা)।

বিশ্বযুদ্ধের মর্মান্তিক পরিণতিতে অনুভূতিপ্রবণ সত্যসন্ধানী কবি কখনাে নিজেকে অসহায় মনে করেছেন। সার্বিক দুর্বিপাকে আত্রান্ত হয়ে সীমাহীন হতাশায় ভুগেছেন। মনে করেছেন এর থেকে কখনাে বুঝি পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে সবই কবির তাৎক্ষণিক যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ। কবির এই প্রকার মনােভাবের পরিচয় পাওয়া যায় কোনাে কোনাে কবিতায়,

“দূরে কাছে কেবলি নগর ভাঙে

গ্রাম পতনের শব্দ হয়।

মানুষের ঢের যুগ কাটিয়ে দিয়েছেন পৃথিবীতে

দেওয়ালে তাদের ছায়া তবু

ক্ষতি, মৃত্যু ভয়।

বিহুলতা বলে মনে হয়।

এসব শূন্যতা ছাড়া কোনাে দিকে আজ

কিছু নেই সময়ের তীরে।”

(পৃথিবীর লােক, মহাপৃথিবী)

অথবা —

“পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মতাে

ভালােবাসা দিতে গিয়ে তবু,

দেখেছি আমারি হাতে হয়তাে নিহত

ভাই বােন বন্ধু পরিজন পড়ে আছে

পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন।”

(সুচেতনা, বনলতা সেন)

যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে যে হতাশা জর্জর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তাতে জীবনের প্রতি বির্বাস হারিয়ে তিনি জীবন থেকেই সরে যেতে চেয়েছেন কখনাে কখনাে। মানুষের জীবনের ইতিবাচক দিক সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে কবি বলেন –

“যে কবি পেয়েছে শুধু যন্ত্রণার বিষ

শুধু জেনেছে বিষাদ,

মাটি আর রক্তের কর্কশ স্বাদ

যে বুঝেছে,—প্রলাপের ঘােরে।

যে বকেছে—সে-ও যাবে মরে।”

(কয়েকটি লাইন, ধূসর পান্ডুলিপি)

কিন্তু এ সবই কবির সাময়িক অভিব্যক্তি। তিনি সমকালীন নষ্ট জীবন ও সভ্যতার চিত্র আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে তার বীভৎস রূপকে চিনিয়ে দিয়ে আমাদের সচেতন করে তুলেছিলেন। জীবনানন্দ মনে করেন ‘জীবনের স্বর্গ ও আঘাটা’র স্বরূপকে চিনিয়ে দেওয়া কবির অন্যতম দায়িত্ব। তিনি মনে করেন বীভৎসতার স্বরূপকে না চিনলে তার থেকে উত্তরণও সম্ভব নয়।। বিরাজমান সামাজিক বৈষম্যও তার দৃষ্টি এড়ায়নি—

“যাদের আস্তানা ঘর তল্পিতল্পা নেই

হাসপাতালের বেড় হয়তাে তাদের তরে নয়।”

তিনি আরও লিখেছেন—

“আমাদের শতাব্দীর মানুষের চোটবড় সফলতা সব

মুষ্টিমেয় মানুষের যার যার নিজের জিনিস,

কোটি মানুষের মাঝে সমীচীন সমতায় বিতারিত হবার তা নয়।”

পৃথিবীতে প্রবাহিত রক্তের স্রোত দেখে তিনি প্রশ্ন এনেছেন—

“নিসর্গের কাছ থেকে স্বচ্ছ জল পেয়ে তবু নদী মানুষের

মূঢ় রক্তে ভরে যায় সময় সন্দিগ্ধ হয়ে প্রর্ণ করে নদী

নিঝরের থেকে নেমে এসেছাে কি? মানুষের হৃদয়ের থেকে?”

রবীন্দ্রোত্তর প্রধান তিন কবি-যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪), মােহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) এবং নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) তিনজনেরই কেন্দ্রীয় ছন্দ ছিল ৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত। তখনকার জীবনানন্দেরও একটি প্রধান ছন্দ ছিল ওই ৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত। মােহিতলাল ও নজরুলের মতাে জীবনানন্দও তখন প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করতেন—তবে মােহিতলালের মতাে কেবল ইসলামিক বিষয়ে নয়, নজরুলের মতাে অনৈসলামিক বিষয়েও তিনি আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করতেন। দু-একটা দৃষ্টান্ত তার ‘ঝরা পালক’ থেকে।

১. স্বপন-সুরার ঘােরে

আখের ভুলিয়া আপনারে আমি রেখেছি দিওয়ানা করে।।

(আমি কবি- সেই কবি)

২. মসজিদ-সরাই-শরাব

ফুরায় না তৃষা মাের, জুড়ায় না কলেজার তাপ।

(একদিন খুঁজেছিনু যারে)।

‘হিন্দু-মুসলমান’ কবিতায় স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের ঐতিহ্য ব্যবহৃত। প্রসঙ্গত উল্লেখযােগ্য, বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মাসিক ‘বঙ্গবাণী’ পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে (ফাল্গুন ১৩২৮)। তৃতীয় বর্ষ থেকে একক সম্পাদক হন বিজয়চন্দ্র মজুমদার। ‘বঙ্গবাণী’ পত্রিকার আশুতােষ-সংখ্যা (আষাঢ় ১৩৩১), দেশবন্ধু-সংখ্যা (শ্রাবণ ১৩৩২) প্রভৃতি ছিল উৎকৃষ্ট সংখ্যা। তরুণ কবি নজরুল ও জীবনানন্দ এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। ‘বঙ্গবাণী’ পত্রিকায় জীবনানন্দের লেখা বেরোত জীবনানন্দ দাশগুপ্ত নামে। পত্রিকাটি কয়েক বছর মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যেই একটু সুরুচির ছাপ রেখে যায়।

১৯৪৬ সালে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের এক ভয়াবহ দাঙ্গা হয়। দেশবিভাগের আগে আগে। জীবনানন্দ এই সময় বরিশাল বি.এম. কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন। তিনি কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে সপরিবারে কলকাতায় চলে যান। দেশবিভাগের বিশাল বিলােড়নও স্বাভাবিকভাবে চোখে পড়ে তার। ততােদিনে জীবনানন্দ অনেকখানি পথ পেরিয়ে এসেছেন। এদিকে ১৯২৬ সালের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় যাঁরা বিচলিত হয়েছিলেন এবং কবিতা লিখেছিলেন, বাংলা সাহিত্যের সেই শ্রেষ্ঠ দু’জন কবির একজন রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুবরণ করেছেন ১৯৪১ সালে, আর একজন নজরুল নিস্তব্ধতা বরণ করেছেন ১৯৪২ সালে। ১৯৪৬-এর দাঙ্গার প্রতিবাদ এল তাই পরবর্তী শ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাশের কণ্ঠে, ‘১৯৪৬-৪৭’ নামে এক অসাধারণ দীর্ঘ কবিতায়। কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় পূর্বাশা পত্রিকার কার্তিক ১৩৫৫ সংখ্যায়, পরে জীবনানন্দ দাশের জীবদ্দশায় প্রকাশিত সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’-য় (১৯৫৪) অন্তর্ভুক্ত হয়। এই কবিতা যখন লিখেছেন জীবনানন্দ, তখন, ততাে দিনে তিনি বেরিয়ে এসেছেন মােহিতলাল-নজরুলের বৃত্ত থেকে, ৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্তের স্থান দখল করেছে মুক্তক অক্ষরবৃত্ত ছন্দ, আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারও আগের মতাে নেই আর। ‘হিন্দু-মুসলমান’ কবিতায় ভারতবর্ষীয় ইতিহাসে হিন্দু-মুসলমানের অবদানের উল্লেখ ছিল, এখন তার জায়গা নিয়েছে সমকাল।।

জীবনানন্দ ছিলেন দেশ বিভাজনের বেদনাহত মুহূর্তের মূর্ত প্রতীক। একদিকে যেমন পূর্ববাংলার মাটি ও মানুষ থেকে সংযােগহীনতা তাকে বেদনাহত করেছে, অপরদিকে দেশবিভাগের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তার কোন রােমান্টিক অজ্ঞতাও ছিল না। জীবনানন্দ অবশ্যই পূর্ব বাংলার গ্রামীণ জীবনের যে ছবি তার ‘রূপসী বাংলা’ কাব্যগ্রন্থে উপস্থাপিত করেছেন তা পৃথিবীর যে কোন ভাষায় প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী-

“আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়,

হয়ত মানুষ নয় শঙ্খচিল শালিকের বেশে।”

তেমনই তিনি ব্যথিত হয়েছেন বারবার এই বিভাজনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং আর্থ-সামাজিক ফলপরিণতির কথা ভেবে।

‘বেলা অবেলা-কালবেলা’ কাব্যগ্রন্থের ‘১৯৪৬-৪৭’ শীর্ষক কবিতায় তিনি লেখেন—

“বাংলার লক্ষ্য গ্রাম নিরাশার আলােকহীনতায় ডুবে নিস্তব্ধ নিস্তেল।

সূর্য অস্তে চলে গেলে কেমন সুকেশী অন্ধকার।

খোঁপা বেঁধে নিতে আসে-কিন্তু কার হাতে?

আলুলায়িত হয়ে চেয়ে থাকে কিন্তু কার তরে?

হাত নেই-কোথাও মানুষ নেই বাংলার লক্ষ্য গ্রামরাত্রি একদিন।

আলপনার, পটের ছবির মত সুহাস্যা, পটলচেরা চোখের মানুষী

হতে পেরেছিলাে প্রায় নিভে গেছে সব।”

দীপ নিভে যাওয়া রাত্রির অন্ধকার কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতার মতই সমগ্র অবিভাজিত বাংলাকে আবৃত করেছিল বলেই আমাদের মনে হয়। দাঙ্গা ও দেশবিভাজনকে কবি এক বৃহত্তর মানবিক ব্যর্থতার অংশ হিসেবেই মনে করেছিলেন তার এই তুলনারহিত পংক্তি গুলিতে-

“সৃষ্টির মনের কথা মনে হয়-দ্বেষ।

সৃষ্টির মনের কথা আমাদের আন্তরিকতাতে।

আমাদেরি সন্দেহের ছায়াপাত টেনে এনে ব্যথা

খুঁজে আনা। প্রকৃতির পাহাড়ে পাথরে সমুচ্ছল

ঝর্ণার জল দেখে তারপর হৃদয়ে তাকিয়ে

দেখেছি প্রথম জল নিহত প্রাণীর রক্তে লাল

হয়ে আছে বলে বাঘ হরিণের পিছু আজো ধায়…”

জীবনানন্দ দেখলেন, এক শ্রেণির অতিলােভী মূঢ় মানুষের কলুষম্পর্শে নিসর্গলােক ও মানবজীবন কলঙ্কিত। ‘১৯৪৬-৪৭’ কবিতার প্রথম পর্বে উর্ধ্বর্বাস প্রতিযােগিতার যুগে মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে সমস্ত পার্থিব সম্পদ ও ভােগসুখ বন্দী, দ্বিতীয় পর্বে ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষর মহামারী এবং তৃতীয় পর্বে সাম্প্রদায়িক রক্তক্ষয়ের চিত্র। কবি এই তিন পর্বের মধ্যে একটা কালগত সমন্বয় ও প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। কলকাতায় ঘটে যাওয়া রক্ত ঝরা দাঙ্গায় বলি হয়েছে অগণিত সাধারণ মানুষ। তিনি উপলব্ধি করলেন, যাঁরা এই দাঙ্গার প্ররােচক, তারা দিব্যি রাজ-রাজত্বের সিংহাসনে উপবিষ্ট। কিন্তু বিপ্রতীপে যারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল, তারা অগণিত নিরন্ন মানুষ—কি হিন্দু কি মুসলমান—

“জীবনের ইতর শ্রেণীর

মানুষ তাে এরা সব ছেড়া জুতাে পায়ে।

বাজারের পােকাকাটা জিনিসের কেনা কাটা করে।”

(১৯৪৬-৪৭)

এতদিন পর্যন্ত হিন্দু ও মুসলিম-এই দুই সম্প্রদায় পাশাপাশি সহ অবস্থান করেছে। কখনাে মনে করেনি একজনকে উৎখাত করলে বা নিধন করলে অন্যজনের চরমলাভ বা পরমপ্রাপ্তি ঘটবে। কিন্তু গর্বান্ধ মুনাফালােভী অত্যাচারিতের দল মানুষের পশুশক্তিকে উকে দিয়ে মুনাফা লুটতে চাইলাে আর বিচারবুদ্ধিহীন মানুষ সেই প্ররােচনায় পা দিল। তার বিবেক শুভবােধ সব বিসর্জন দিয়ে জঙ্গলের রাজত্ব তৈরি করলাে। কবি কল্পনায় চোখে দেখতে পান হিন্দু ও মুসলিম দুই অগ্রজ ও কনিষ্ঠ সহােদর রক্তের নদীর মধ্যে পাশাপাশি অবস্থান করে জানিয়ে যায় মৃত্যুতেও তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানাে সম্ভব নয়। তবুও কবি যেন দেখতে পাচ্ছেন,

“…তাহার অপরিসর বুকের ভিতরে

মুখ রেখে মনে হয় জীবনের স্নেহশীল ব্রতী

সকলকে আলাে দেবে মনে করে অগ্রসর হয়ে

তবুও কোথাও কোনাে আলাে নেই বলে ঘুমাতেছে।”

উদ্ধৃত কবিতাটির পংক্তি ‘তাহার অপরিসর বুকের ভিতরে’ শব্দবন্ধগুলির সমালােচনা গভীর আত্মবিশ্লেষণের দাবিদার। এই ‘অপরিসর বুক’ শব্দটির মাধ্যমে কবি যে ঠিক কি বােঝাতে চেয়েছেন তা কবির পরবর্তী পংক্তিগুলির মধ্যে দিয়ে উপলব্ধি করা সহজতর হবে বলেই মনে হয়—

“রক্তের নদীর থেকে কল্লোলিত হয়ে

— বলে যাবে কাছে এসে, ‘ইয়াসিন আমি,

হানিফ মহম্মদ মকবুল করিম আজিজ

আর তুমি?’ আমার বুকের ‘পরে হাত রেখে মৃত মুখ থেকে

চোখ তুলে শুধাবে সে—রক্তনদী উদ্বেলিত হয়ে

বলে যাবে, গগন, বিপিন, শশী, পাথুরে ঘাটার

মানিকতলার, শ্যামবাজারের, গ্যালিফ স্ট্রিটের, এন্টালির

– কোথাকার কে বা জানে।

… সৃষ্টির অপরিক্লান্ত চারণার বেগে

এইসব প্রাণকণা জেগেছিল বিকেলের সূর্যের রশ্মিতে

সহসা সুন্দর বলে মনে হয়েছিল কোনাে উজ্জ্বল চোখের

মনীষী লােকের কাছে এইসব অণুর মতন

উদ্ভাসিত পৃথিবীর উপেক্ষিত জীবনগুলােতে।”

(১৯৪৬-৪৭)।

জীবনানন্দকে যাঁরা জীবনবিযুক্ত বলে মনে করেন তাদের ওই বক্তব্যের নিরিখে বলা যায় যে একদিকে তিনি যেমন এই কবিতার মাধ্যমে তথাকথিত হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রকৃত চেহারাকে প্রকাশ করেছেন, অপরদিকে তিনি বিধব্যাপী হিংসার উৎস আবিষ্কার করেছেন এই পৃথিবী সৃষ্টির আদিম অবস্থানে। তার চিন্তা, চেতনা ও উপলব্ধির দায়ভার সত্য কথায় বলতে গেলে গ্রহণ করতে আজও আমরা সফল হয়েছি বলে মনে হয় না।

১৯৪৬ সালে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল মানিকতলা, মির্জাপুর স্ট্রিট, চিৎপুর, এন্টালি, রাজাবাজার, ধর্মতলা প্রভৃতি স্থানে। হিন্দু-মুসলমানের ঐহিত্যগত সম্প্রীতির সম্পর্ক বিলুপ্ত হয়ে দেখা দিল পারস্পরিক হিংসা ও অবিশ্বাস। জীবনানন্দের কবিতায় সে সময়ের কবি-মনের ক্লিষ্ট বেদনার কথা বিধৃত আছে—

“সূর্যের আলাের ঢলে রােমাঞ্চিত রেণুর শরীরে

রেণুর সংঘর্ষে যেই শব্দ জেগে ওঠে।

সেখানে সময় তার অনুপম কণ্ঠের সংগীতে

কথা বলে কাকে বলে? ইয়াসিন মকবুল শশী

সহসা নিকটে এসে কোনাে কিছু বলবার আগে

আধ খণ্ড অনন্তের অন্তরের থেকে যেন ঢের

কথা বলে গিয়েছিল তবু

— অনন্ত তাে খণ্ড নয়, তাই সেই স্বপ্ন, কাজ, কথা

অখণ্ড অনন্তে অন্তর্হিত হয়ে গেছে

কেউ নেই, কিছু নেই—সূর্য নিভে গেছে।”

(১৯৪৬-৪৭) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভাইয়ে ভাইয়ে দাঙ্গা, একভাই আর এক ভাইয়ের বুকে কোনাে এক অসত্য আক্রোশে ছুরি বিঁধিয়ে দেয়। একজন আর একজনকে সন্দেহের চোখে দেখে—সকলেই আড়চোখে সকলকে দ্যাখে। মানুষের মধ্যে আদিমতম প্রবৃত্তি-হিংসা, দ্বেষ আছে বলেই মানুষ চরম শান্তির স্বর্গদ্বারে পৌঁছাতে অক্ষম। পৃথিবীকে রক্ত-নদীতে স্নান করিয়ে সে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধান্তে যুধিষ্ঠিরের শান্তি লাভ করে। আজ মানুষের অতীতের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে লাভ ক্ষতির হিসাব করার সময়—ইয়াসিন, মকবুল, শশী—এরা কেন তাদের অমূল্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল? কি চেয়েছিল তারা? এই আত্মঘাতী দাঙ্গায় কার কি লাভ হয়েছিল? ১৯৪৬-৪৭ সালের মর্মান্তিক দাঙ্গা তাই সাম্প্রদায়িকতা বিরােধী কবিকে আঘাত করেছিল গভীরভাবে

“মানুষ মেরেছি আমি তার রক্তে আমার শরীর।

ভরে গেছে পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার।

ভাই আমি আমাকে সে কনিষ্ঠের মতাে জেনে তবু

হৃদয়ে কঠিন হয়ে বন্ধ করে গেল,

আমি রক্তারক্তি

নদীর কল্লোলের কাছে শুয়ে অগ্রজ প্রতিম বিমূঢ়কে

বধ করে ঘুমাতেছি।”

(১৯৪৬-৪৭)

আজ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করা সর্বমহলের ঐকান্তিক প্রয়াসের বিষয়। অল্প কিছু সংখ্যক মনীষীর এ মহান প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত। বর্তমানে উপমহাদেশ তিনটে দেশে বিভক্ত হয়ে গেলেও এর প্রতি দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করার প্রয়ােজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে যা জীবনানন্দ বহু আগে উপলব্ধি করেছিলেন।

‘নবজাগরণ’ অ্যান্ড্রোয়েড অ্যাপ্লিকেশনটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

![]()

‘নবজাগরণ’ এর টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

‘নবজাগরণ’ এর ফেসবুক পেজে লাইক করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা