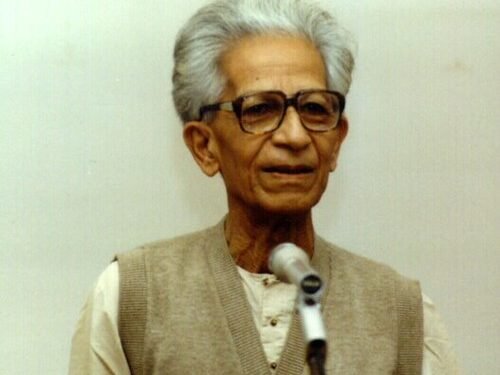

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার অগ্রগতিতে অরুণ মিত্র এক অনন্য-ব্যক্তিত্বের অধিকারী। অরুণবাবু আধুনিকতার লক্ষণ হিসেবে কবিতার রূপ নির্মিতিতে মনন ও বােধের সংমিশ্রণে কবিতাকে কখনও জটিল করেন নি, এটাই অরুণবাবুর কবিতার মূল বৈশিষ্ট্য বলা যায়। তাঁর কবিতায় দেখা যায় প্রেম ভালবাসার উজ্জ্বল মানবিক দিক, যুগ-যন্ত্রণার সময় সংকটের দগ্ধ জীবন, যুগের প্রমেনস্কতা, বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ অতি স্পষ্ট ও অকপট সরলতায় উজ্জ্বল। কোথাও কোনাে জটিলতা নেই। প্রত্যক্ষ্য ভাবে কবি তার চিন্তাভাবনা ব্যক্ত করেছেন খুবই সাদামাটা শব্দসম্ভারে। কোনাে কঠিন শব্দ প্রয়ােগে তার কখনও ঝোঁক ছিল না। কবিতার গতিকে অযথা তিনি আবেগ ও অনুভূতির উচ্ছ্বাসে কখনও ব্যাহত করেননি। অরুণ মিত্রের কবিতা সম্পর্কে আলােচনা করতে বসলে প্রথমে যে কথাটি বলতে হয়, তা হল কবি হিসেবে অরুণবাবুকে একজন সাধারণ মানুষের দরদী কবি বা আত্মীয় কবিরূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কেননা, তিনি সাধারণ মানুষের বিপ্লবীসত্ত্বার কথা অকপটে যেভাবে কবিতার ভাষায় বলেছেন—তাঁদের সঙ্গে নিজেকে একাত্মীকরণ করেছেন, তা বােধহয় তার আগে বাংলা কবিতায় এভাবে কেউ বলেননি। অরুণ মিত্রের কাব্যের এটাকে একটা বিশেষ উল্লেখনীয় দিক বা নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

অরুণ মিত্রর কবিতার একটা বড় অংশ সৃষ্টিতে যে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ঘটনাগুলি ভুমিকা নিয়েছিল সেগুলি হলঃ ১৯৩৬-এ স্পেনের গৃহযুদ্ধ, স্পেনের গণতন্ত্রী সরকারের পথে বিব-জনমত গড়ে ওঠা, লােরকা-র্যাল ফক-বাওওয়েলের মৃত্য, ১৯৩৭-এ জাপানের চীন আক্রমণ। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরু (১৯৩৯), অনাক্রমণ চুক্তি ভেঙে হিটলারের রাশিয়া আক্রমণ (১৯৪১)—ফ্যাসিবাদ-বিরুদ্ধ উদ্দীপনার বিপুল তরঙ্গাভিঘাত। এদেশের মাটিতে ১৯৪২-এর ‘ভারত ছাড়াে আন্দোলন’ সমর্থন করেননি সাম্যবাদীরা। কিন্তু বিরুদ্ধতারও একটা প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় নিজেদেরই মধ্যে বাংলায় ফ্যাসিস্ট বিরােধী লেখক ও শিল্পী সঙেঘ’র প্রতিষ্ঠা (১৯৪২), তারপরে মন্বন্তর (১৯৪৩), ‘গণনাট্য সঙেঘ’র প্রতিষ্ঠা (১৯৪৪), পুনশ্চ সাম্প্রদায়িকতার কলুষিতরূপ (১৯৪৬), দেশ টুকরাে হওয়া স্বাধীনতা (১৯৪৭), পুনশ্চ সাম্প্রদায়িক হানাহানি (১৯৪৮) এবং স্বাধীন ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির নিষিদ্ধ হওয়া। এই অশান্ত আবর্তের মধ্যে কবি সমর সেন, দিনেশ দাশ, মনীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখােপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, রাম বসু প্রমুখদের মতাে কবি অরুণ মিত্রও জেগে উঠেছেন।

সাম্যবাদী প্রতিবাদী কবিতার যে ধারাটি বাংলা কবিতায় বিশিষ্ট স্থান নিচ্ছিল তার মধ্যে অরুণ মিত্রর কবিতা প্রধানতম হয়ে ওঠে। তাঁর কবিতায় সাম্যবাদী ভাবনা কোনাে ক্ষেত্রেই গান সর্বস্বতায় পরিণত হয়নি। ১৯৩৫ সাল থেকেই. শ্রী মিত্রের কবিতায় ফ্যাসীবাদ বিরােধী ও সাম্যবাদী দর্শনের মেলবন্ধন লক্ষ্য করা যায়। তার বিভিন্ন কবিতায় যেমন- লাল ইস্তাহার, মাটির কবর, কসাকের ডাক ১৯৪২, বসন্তবাণী ইত্যাদিতে মার্কসীয় জীবনদৃষ্টির পরিচয় ফুটে ওঠে। অরুণ মিত্রের সাম্যবাদী কবিতার মধ্যে লাল ইস্তাহার কবিতাটি সবিশেষ উল্লেখযােগ্য, যেখানে সাম্যবাদী ইস্তাহারকে মুক্তি আর প্রতিরােধের প্রতীকরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে প্রাচীরপত্রে পড়ােনি ইস্তাহার?/ লাল অক্ষর আগুনের ঝলকায় / ঝলসাবে কাল জানাে।/ আকাশে ঘনায় বিরােধের উত্তাপ / ভোতা হয়ে গেছে পুরনাে কথায় ধার। আসলে লাল ইস্তাহার কবিতাটি সাম্যবাদী লেখকদের আত্মপ্রকাশের পত্রিকা ‘অগ্রণীতে প্রকাশ হয়ে বেশ বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল—

“এখন প্রহর গােনাে।

উপােসী হাতের হাতুড়িরা উদ্যত,

কড়া-পড়া কঁাধে ভবিষ্যতের ভার,

দেবতার ক্রোধ কুৎসিত রীতিমতাে

মানুষেরা হুশিয়ার!

লাল অক্ষরে লটকানাে আছে দেখ।

নতুন ইস্তাহার।”

প্রত্যক্ষ্য ভাবে কোনাে সমাজ বি-বকে তিনি প্রকাশ করেননি, বরং সাধারণ মানুষের অস্তিত্বের সংগ্রামকেই তিনি স্বীকৃতি দিতে চেয়েছেন তাঁর কবিতায়। সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার আনন্দ বার বার ধরা পড়েছে তার কবিতায়।

‘মাটির কবর’ কবিতায় শ্রমজীবী মানুষের উত্থান ও জাগরণের কথা আছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরূদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের আহ্বান ধ্বনিত হয় ‘কসাকের ডাক ১৯৪২’ কবিতায়। ‘বসন্তবাণী’ কবিতায় আছে অস্ত্রে অস্ত্রে প্রতিরােধ করার স্মরণীয় উত্তি। তাঁর কবিতায় সাম্যবাদী দর্শনের যে প্রতিফলন তা তাঁর সমাজসচেতন জীবনবাদের ফলশ্রুতি।

কবি-প্রাবন্ধিক জহর সেন মজুমদার বাংলা কবিতাঃ মেজাজ ও মনােবীজ’ গ্রন্থে ‘অরুণ মিত্র বাংলা কবিতার বৈদ্যুতির তরঙ্গ’ শীর্ষক আলােচনায় কবি অরুণ মিত্রের কাব্য বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সুন্দর কটি কথা বলেছেন, যা অর্থবহ। তিনি বলেছেন,

“শান্তির শিশির- মুক্ত-ঝলমলে এক পৃথিবী তিনি চেয়েছেন, যেখানে মানুষের উজ্জ্বল বেঁচে থাকার স্রোতে উচ্ছাসের সমস্ত আলাে জ্বলে ওঠে। পৃথিবী, ধুলাে, নদী, ফসল, ধানশিয, অর্থারােহী সেনা ইত্যাদির সমারােহে তার কবিতা এক অন্তর্লীন মগ্নতার জগৎ গড়ে তােলে। তিনি নিজের কাঙ্খিত পৃথিবীর অজস্র রূপ দেখতে দেখতে একসময় বিভাের হয়ে যান। সেই ভবিষ্যত পৃথিবীর সঙ্গে যােগস্থাপনে আগ্রহী অরুণ মিত্রের চারপাশে ক্রমে ঘনিয়ে ধুলাে মাটির গান।”

এই কথাগুলি থেকে যে মুল কথাগুলি বেরিয়ে আসে সেগুলি হল–এক পৃথিবী, মানুষের উজ্জ্বল বেঁচে থাকা, আলাে জ্বলে ওঠা, ধুলাে মাটির গান।

সাম্যবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন বলেই তিনি এক নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিলেন। যে পৃথিবী সাধারণ মানুষের ভালােবাসার, প্রেম-মঙ্গল ও সুন্দরের পৃথিবী এবং একইসঙ্গে সব মানুষের মিলেমিশে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার পৃথিবী। সময়-সংকটের নগরসভ্যতার যান্ত্রিকতা ও সাম্রাজ্যবাদীদের শােষিত সমাজব্যবস্থায় যন্ত্রণাকাতর মানুষের জন্য যতই তিনি দন্ধিত হয়েছেন, যতই তিনি অন্ধকার প্রতিবিম্বের মুখােমুখি হয়েছেন-ততই সাম্যবাদী এই কবি মানুষের উজ্জ্বল বেঁচে থাকার কামনায় ছটফট করছেন, সংগ্রামীচেতনায় আলােকিত পথে দলবদ্ধ হয়ে শৃঙ্খলিত অন্ধকারময় সমাজব্যবস্থাকে পাল্টে দেবার জন্য শ্রমজীবী-কৃষিজীবী মানুষদের হাতিয়ার দু’হাতে তুলে নিয়ে শয়তান-শক্তির সঙ্গে লড়াইয়ের কথা বলেছেন তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে। আর অন্ধকারের দেওয়ালগুলাে সরিয়ে আলাের সন্ধান তিনি জীবনভাের করেছেন।

কমিউনিজম-এ বিশ্বাসী কবি অরুণ মিত্র মানবিক চৈতন্যের আলােয় নিজেকে একটু একটু করে বদলে নিয়ে ধীরে ধীরে হয়ে উঠতে চেয়েছেন মানবাত্মার প্রেমিক কবি। হিটলারের নৃশংস বিভীষিকাময় সাম্রাজ্যবাদী চেহারা তাকে শিহরিত করে, প্রতিনিয়ত বিবেক দংশনে তিনি ক্ষতবিক্ষত হতে থাকেন–যেন একটা কিছু করা দরকার, লেখনীর কলমে পুরে দেওয়া দরকার বারুদ, যে বাদে বেরিয়ে এসে সমস্ত শ্রমজীবী-কৃষিজীবী মানুষকে দেখাবে এক মুক্তির ইশারা, এক গতিমুখর ব্যক্তি-মানবিক স্বধীনতার পথ। তবে সে বারুদের গন্ধ চড়া না, মনের গহনে এক মহাকালের গানের মতাে একটু একটু করে জ্বলে ক্রমশ শ্রমজীবী-কৃষিজীবী মানুষদের ধমনীতে ধমনীতে জারিত হবে। এ কারণে তাঁর কবিতায় কবি মনের ভাবাদর্শের স্ফুরণ কঠোর-কোমলে মাখামাখি। হিটলার বিরােধী মুক্তিযুদ্ধে রাশিয়ার ভূমিকাকে তিনি একরকম শ্রমজীবী-কৃষিজীবী মানুষের আগামীদিনের মুক্তির ইশারা হিসেবে দেখেন। ‘কসাকের ডাক ১৯৪২’ কবিতায় যা পরিলক্ষিত হয়। জনগণের মিলিত শক্তিই যে শেষপর্যন্ত শেষকথা বলবে–এ ইঙ্গিত রাখেন তিনি। আর একটা কথা বলা এখানে উচিত হবে, এই কবিতাটিতে তিনি রাশিয়াকে সামনে রেখে বিমানবাত্মার মুক্তির কথা আকারে-ইঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন। তাই তিনি পৃথিবীর সব মানুষকে একতাবদ্ধভাবে বিপন্ন মুক্তিকামী রাশিয়ার পাশে দাঁড়ানাের জন্য ডাক দিয়েছেন—এ ডাক যেমন এক অর্থে মানবাত্মার মুক্তিপিয়াসী কবি মনের অন্তরগহনের ডাক, তেমনি আবার এক অর্থে বিমানবাত্মার মুক্তির ডাকও বটে। কেননা, সুদূর ভারতবর্ষ থেকে যে ডাক তিনি তার স্বদেশভূমিতে দাঁড়িয়ে তাঁর দেশের শ্রমজীবী-কৃষিজীবী মানুষদের কানে অগ্নিবন্যার মতাে ছুঁড়ে দিচ্ছেন রাশিয়ার মুক্তি-যুদ্ধের অংশীদার হওয়ার জন্য–এই ভাবনা তাে শ্রেণীগতভাবে আন্তর্জাতিক। কবিতাটির দুটি স্তবকেই কবি মনের আন্তর্জাতিকতাবােধের পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে বলে আমরা বিাস করি। এ আন্তর্জাতিকতাবােধ মুলত সাম্যবাদী ফসলের, বীজের—

“তারপর অগণিত প্রেমমুর্তি নামে

দক্ষিণে

কালাে মাটি চিরে—

১৯১৭-র নভেম্বরের সকালে

বিদ্যুৎগতি অন্ধকারে

জারজের উত্তরাধিকারে আচ্ছন্ন আবার।

———————–

মজ্জায় মজ্জায় এ কৃষাণকে চেনাে

ইউত্রাইনের গমের চারায় কুলাকের হাড়ের সার,

আর ধমনীতে ডনের স্রোত।

জনসাধারণ অসাধরণ।

কৃষ্ণসাগরের কাল ফণায় অপূর্ব আক্রোশ—

দুশমন! আজভের মাথার উপরে ঝাপট,

ডনের রক্তস্রোতে ডাক,

সাখী, কাঁধে কাধ মেলাও—

সাদা রাশিয়ার ভাই হাে

বড় রাশিয়ার ভাই।

সারা দুনিয়ার ভাই হাে

এক সাথে দাঁড়াই

দুশমন রাশিয়ার

দুশমন দুনিয়ার

হাতিয়ার দাও ভাই হাে

হাতিয়ার।”

এই ‘কসাকের ডাক ১৯৪২’ কবিতাটির শেষে কটি পংক্তির উচ্চারণে কবি-মনের বিপ্লবী অংশীদার হওয়ার কথা স্পষ্ট –

“তােমাদের দুনিয়াকে রাখব

রুখবই দুশমন রুখব

দোসরের মুখ চাই ভাই হাে ..

হাতিয়ার!”

এ উচ্চারণ তাে আবহমানকালের সাম্যবাদীদের।

ধ্বস্ত সময়ের জ্বালা-যন্ত্রণা, বুর্জোয়াশ্রেণীর শােষণ ও তার প্রতিরােধ, দুর্ভিক্ষ মহামারীর কথা যেমন কবি অরুণ মিত্রের কবিতায় উঠে এসেছে তেমনি উঠে এসেছে তাঁর কাব্যে নাগরিক চেতনাবােধও। কলকাতা শহরের মধ্যবিত্ত সমাজের জীবন-যন্ত্রণাকে তিনি যেমন নিপুণ চিত্রকরের মতাে তাঁর কবিতায় শব্দ-বন্ধনে তুলে ধরেছেন জীবনরসের সুধা মাখিয়ে, তেমনি কলকাতাকে কেন্দ্র করে তিনি করেছেন কলকাতায় বসবাসের সুবাদে তাঁর নাগরিক জীবনবােধের কবি-আত্মার প্রীতি প্রেম-ভালােবাসার আত্ম উন্মােচন। ‘উৎসের দিকে’ কাব্যগ্রন্থের কলকাতায়’ নামক কবিতাটিতে লক্ষ্য করা যায় কবি-মনের একদিকে ব্যথা-বেদনাবােধ, মধ্যবিত্ত জীবনের ক্লান্তি-যন্ত্রণার কথা যেমন নিটোল গানের মতােন উঠে এসেছে, তেমনি উঠে এসেছে কলকাতা নগরকে ঘিরে কবি-মনের স্বপ্নমেদুর ভাবনার প্রেম-প্রীতি-ভালােবাসার প্রেমিক মনের প্রসারতা। একই সঙ্গে কবি-মনের দ্বান্দ্বিক-চেতনাবােধে নানান বৈপরীত্যের সুরে নানান খণ্ড খণ্ড ছবি সুরের মালার মতাে এই কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে। যেমন –

ক. কলকাতার প্রতি গভীর প্রেমের জন্ম।

“কবেকার আবছা গাছের জটলা।

ঘাের-ঘাের বেলায় লতা বুনাে ফুল

কোনাে উদ্ভ্রান্ত গন্ধ দূরান্তর স্বর,

আমার গাঁয়ের বাংলা ফিরে ফিরে আসে

কলকাতায়।”

খ. নগর কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবনের ক্লান্তি যন্ত্রণার ছবি

“কুঁড়ে ঘরে কোন কান্না শুনেছিলাম

সন্ধ্যায় বা শেষ রাতে

মজা গাঙের ধারে সন্সর হাওয়ায়

তা যেন কলকাতার কোলে মুখ গুঁজে ফেঁপায়

শূন্য খেতের হা হুতাশ

জমে জমে উঁচু বাড়ির মাথা ছোঁয়া,

অলিগলি টলমল করে,

শ্বশানের গা-ছমছম রাস্তা যেন চলে আসে।”

গ. স্বপ্নময়তার কথায় আত্মবীক্ষণ,

“তারা আমাকে বাঁচবার কথা বলে,

ঘৃণাকে প্রবল করে

ক্রোধকে প্রবল করে

প্রেমকে প্রবল করে।

এক শুদ্ধ আগুন জ্বালিয়ে রাখতে বলে,

তারা বলে ঈর্ষাকে সে-আগুনে পুড়িয়ে দিতে

ছােট-ছােট মন গুলাে জঞ্জালের মতাে সে আগুনে ফেলে দিতে।”

বলতে কুণ্ঠা নেই জীবন ও জগতকে কবি অরুণ মিত্রের এই ভালােবাসাবােধের একাত্মবােধই পৌঁছে দেয় এক মহাপ্রেমের আনন্দময়তার কাছে। আর তখনই কবির চেতনাবােধে ফিরে আসে ‘প্রেম আর বাসনার চিত্রপট। যেখানে সময়-সংকটের যন্ত্রণার হাহুতাশ মিশ্রিত কবি-মন খুঁজে পায় অন্ধকার থেকে মুক্তি। মলিন সময়ও তখন তার কাছে হয়ে ওঠে টুকরাে-টুকরাে হীরকের দ্যুতি। উৎসের দিকে কাব্যগ্রন্থের ‘আমার কাছে বদলে যায়’ কবিতাটিতে কবির প্রেমময় মগ্নতার জ্বলজ্বল ছবি বিদ্যমান—যা কবির চেতনাবােধে নির্মাণ করে প্রেম আর বাসনার চিত্রপট, কবি-মন একাত্ম হয় মগ্নপ্রেমের আনন্দসমুদ্রের আনন্দ ঢেউয়ে ঢেউয়ে—কবিতাটির প্রথম স্তবকেই কবির উচ্চারণে যা স্পষ্ট —

“আমার কাছে বদলে যায়

কান্নার দুটি চোখ, রাত্রি

যেখানে আরাে রাত্রির দিকে দরজা খােলা,

টুপটাপ ফুল আর শিশিরের মাঝখান দিয়ে যে নিরুদ্দেশ

তার সামনে আমার অবস্থান,

ঘণ্টা বেজে বেজে যখন ঝিমিয়ে পড়ে

আমি নাড়া দিয়ে নতুন কণ্ঠ জাগাই

প্রেম আর বাসনার চিত্রপট আলাের গুচ্ছে সাজাই

তখন আমার বহু চেনা মন অন্ধকার থেকে মুক্তি পায়

বহু মিলে আমি তাদের মেলাই,

দীর্ঘ মলিন সময়

টুকরাে টুকরাে হয়ে যেন হীরের মতাে প্রভাময়।”

এই জগত ও জীবনের প্রতি ভালােবাসার একাত্মবােধের জন্যই তিনি নগরবাসী কবি হলেও তাঁর কবিতায় জীবনের সুধারস হিসেবে বার বার উঠে এসেছে বাংলাদেশ, তার জন্মস্থান ও পল্লীপ্রকৃতির কথা—রূপে-রঙে-রসে-বর্ণ-গন্ধ স্বাদ নিয়ে। এ কারণেই বলা যায়, তার কবিতায় বার বার ফিরে ফিরে এসেছে মাটির বুকের কোমল দুর্বার নৈসর্গিক ছবি, সুবজধানের ওপর বাতাসের দোললাগার নিবিড় আকর্ষণ, আপন খুশির আনন্দে মত্ত দোয়েল-ফিঙে পাখির কণ্ঠস্বর, গ্রামের সহজ-সরল মানুষের জীবনযাপনের জলছবি, গভীর আন্তরিকতায় ভরপুর প্রাণখােলা হাসির কল্লোল। বৈপরীত্যের কাছে এসে সেসব সুধামাখানাে স্বপ্নছবি বার বার কবি-মনকে করে বেদনায় কাতর। এও এক কবির প্রতিনিয়ত আত্ম-বিশ্লেষণ! যা প্রায়শই কবিকে বেদনাঘন রসের ভেতরে সম্পৃক্ত এক স্মৃতিকাতরতায় আচ্ছন্ন করে, এক আত্মজিজ্ঞাসার মুখােমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। কবির ভাষাতেই যা স্পষ্ট —

“সকাল এল। শিশিরের রূপাের মাঠ খান খান হয়ে গেল এই মুহূর্তে। আমাদের জাদু লাগলে যেখানে পরীর রাজ্য নামত, সেখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে শক্ত মাটির ঢেলা, অসাড় নির্জন পথ।

কাল এল। আমাদের সদর দরজার কাছে শিউলির বরফের দেশ তূপীকৃত হয়ে পড়ে। কবে একে হটানাে যাবে? দুই বুকের মাঝখানে ফোটানাে যাবে দিনরাতের ফুল?” (“রাতের পর দিন’, “উৎসের দিকে)।

‘আর এক আরম্ভের জন্য কবিতাটিতে ঠিক কবি-মনের বিভােরতারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে বলা যায়। যা কবি-মনের দ্বৈতসত্তায় দ্যোতিত হয়েছে। এই কবিতাটিতে কবি মূলত প্রকৃতি আর সৌন্দর্য মন্থনের ভেতর দিয়ে এক সমুজ্জ্বল স্বপ্নময় সময়ের কাছে পৌঁছতে চেয়েছেন। তুমি প্রসন্ন হও’ এই কথাটি বার বার ব্যবহৃত করার মধ্যে যেন কবি পরােক্ষ তাঁর অন্তরের দ্বিতীয় সত্তাকেই বলতে চেয়েছেন, তুমি খুশি হও। স্বভাবতই মনে প্রণ জাগে, এই খুশি কিসের? আসলে কবি চান, তাঁর মনের গহন থেকে সব জ্বালা-যন্ত্রণার দুঃসহ সময়ের ছবিগুলিকে সরিয়ে দিয়ে স্বপ্নময়তায় বিভাের হয়ে নতুন করে ফের জীবন শুরু করতে। তারই প্রস্তুতি মুহূর্তে তাই তিনি তাঁর সামনে থেকে অতীতের জং-পড়া সময়ের চালচিত্রগুলিকে সম্পূর্ণভাবে মনের ভেতর থেকে একেবারে ঠেলে সরিয়ে দিতে চান। শুধু দিতে চান বললে ভুল বলা হবে, বরং বলা ভালাে—তিনি একরকম সরিয়ে দিয়েছেন।

মনে রাখতে হবে, এই দ্বিতীয় সত্তা হলাে কবির মঙ্গলময় শুভাশুভসম্পন্ন আর এক বােধ। সেই শুভবােধের মঙ্গলময়কে সঙ্গী করেই স্বপ্নময়তার জীবনাবসানে তিনি আত্মশুদ্ধির উজ্জ্বল সময়ের কাছে পৌঁছে আনন্দরসে আপুত হতে চান বলেই তিনি সংসারের হাসি-কান্নার ভেতরে স্বপ্নকে ছুঁয়ে দেবার কথা বলেন। কবি-কথাতেই যা স্পষ্ট—

“আমি হাসি আর কান্নার পেছনে আমার প্রথম স্বপ্নকে ছুঁয়েছি তুমি প্রসন্ন হও।”

এর পরেও কবি বলেন আমাদের এ কথা—

“আমি হাটে হাটে ভেসে এসে থেমেছি।

মাটিতে পা গেড়ে দিয়েছি।

ফুসফুসে ভরে নিয়েছি মহুয়ার আর ধানের বাতাস।

আমের বােলের বাতাস।

মনের মধ্যে এঁকে রেখেছি অঙ্কুর আর কিছু নয়

তুমি প্রসন্ন হও।”

কবি অরুণ মিত্র যেহেতু মাকর্সবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, সেহেতু তার অন্তর ঘিরে রয়েছে সাম্যবাদী চেতনাবােধ। এই সাম্যবাদী চেতনাবােধই তাঁকে বহু মানুষের জনজীবনের সংস্পর্শে নিয়ে এসেছে। বলা ভালাে, বহু মানুষের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য তিনি এক হাট থেকে আর এক হাটে ঘুরে বেড়িয়েছেন। আমরা জানি, এই হাট হল গ্রামদেশের একরকম বাজার। বহু মানুষের সমাগম হয় এই হাটে। মাল বেচা-কেনার জন্যই ভিড় জমায় সকলে। কবি তাই যখন বলেন নিজ মুখে— ‘আমি হাটে হাটে ভেসে এসে থেমেছি’—তখন আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না বহু হাট ঘুরে কবি গ্রাম্য জনজীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে মাটির প্রকৃতির কাছেই নিজের পা গেড়ে দিয়েছেন, অর্থাৎ গ্রাম্য-প্রকৃতিসুন্দরীর কাছেই থিতু হয়েছেন। নগর জীবনের আধুনিক সভ্যতার জ্বালাযন্ত্রণার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যই গ্রামের মাটির মানুষের জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে চেয়েছেন—এ আমরা অনায়াসে ধরে নিতে পারি। মহুয়া, ধানের, আমের বােলের বাতাস ফুসফুসে ভরে নেবার কথা বলেন কবি। এটা কবি করেছেন প্রকৃতিসুন্দরীর কাছ থেকে আনন্দ ও মুত্তির স্বাদ গ্রহণ করতে। এবং একই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে গ্রামে বসবাস করার ইচ্ছে। যা আমরা কবি সমর সেনের মধ্যে পেয়েছি ‘মহুয়ার দেশ’ কবিতাটিতে। সেখানে জীবনের ক্লান্তি মুছে দেবার জন্যে সমরবাবু যেমন প্রার্থনা করেছেন মহুয়ার গন্ধ, তেমনি আবার মুক্তির স্বাদ পেতে চেয়েছেন মহুয়ার দেশের অমল সৌন্দর্যের রূপসাগরে ডুব দিয়ে। তবে, কবি অরুণ মিত্র কিন্তু মাটির মানুষের সঙ্গে নিবিড়তায় হৃদয়ের ভেতরে, মনের ভেতরে অঙ্কুর চান। এ অঙ্কুর তাহলে কিসের? এ অঙ্কুর আমার মনে হয়—জনজীবনের সঙ্গে একাত্মতায় এক চেতনার উত্তরণ। যে চেতনার সেলুলয়েডে ধরা আছে জনহিতকর এক উজ্জ্বল সময়ের ইশারা! এর পরেই যখন কবি বলেন (কবিতাটির শেষ স্তবকে) আমাদের এ কথা—

“আমি জনতার মধ্যে শিশুর কণ্ঠ শুনতে পেয়েছি

আমি কোলাহলের খরজে আমাকে বেঁধে নিয়েছি।

এই তাে নিঃর্বাস নেওয়ার মতাে উচ্চারণ করেছি মানুষ

আমি তােমার প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করতে পেয়েছি

তুমি প্রসন্ন হও।”

আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় কবি-অন্তরের সাম্যবাদী চেহারার একটা স্পষ্ট অবয়ব। ‘জনতার মধ্যে শিশুর কণ্ঠ’ শুনতে পাওয়ার মধ্যে আগামী দিনের উজ্জ্বল দিনের নতুন আগন্তুকের কথা ব্যক্ত করেছেন। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতাতেও আমরা অনুরূপ দেখেছি। তবে কবি সুকান্ত তাঁর এ ভাবনাকে বেশ উচ্চকণ্ঠে তুলে ধরেছেন। কবি অরুণ মিত্রের সঙ্গে তফাত শুধু এইটুকুই। তিনি একটু নিচুস্বরে বলেছেন এই যা, সুকান্তের মতাে কোনাে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ না ঘটিয়ে। তবে জনতার কোলাহল থেকে তিনি সরে যাননি। জনতার কোলাহলে তালে তাল মিলিয়েই তিনি প্রতিশ্রুতি, বিশ্বাসের কথা বলেছেন। কী প্রতিশ্রুতি? আর কিছু নয়—মানবাত্মার মুক্তির! উজ্জ্বল সময়ের ঠিকানায় যা লিপিবদ্ধ আছে। কবিতাটির শেষে যথারীতি বলেছেন ‘তুমি প্রসন্ন হও’। এ প্রসন্নতা সম্পর্কে কবি কিন্তু আমাদের একটা প্রর্ণের মুখােমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন—এ প্রসন্নতা কি তবে চেতনা জাগরণের? নাকি কোনাে জনসংহতির? বিশেষ করে জনসংহতির কথাটা বললাম এই কারণে, যেহেতু কবি সাম্যবাদী-মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। এভাবে না বলে বরং বলা যায়—সাম্যবাদী চেতনায় আবদ্ধ ছিলেন।

মােদ্দাকথা, আর এক আরম্ভের জন্য কবিতাটিকে আমরা শ্রমজীবী সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষদের এক জনসংহতির প্রস্তুতি পর্বের চালচিত্রও বলতে পারি। কেননা, এই কবিতাটির মধ্যে কবি অরুণ মিত্রর ব্যক্তিভাবনার উজ্জ্বল স্বপ্নময়তার ছবি উদ্ভাসিত হয়েছে। তার ব্যক্তিজীবনের অনেক টানাপােড়েনের আত্মদর্শনের বা জীবনবীক্ষণের ভেতর দিয়ে, তেমনি ফুটে উঠেছে। মাটির সঙ্গে যাদের সহবাস সেইসব শ্রমজীবী মানুষদের সঙ্গে একাত্মীকরণে আত্মশুদ্ধি ও বােধের উত্তরণের ভেতর দিয়ে কবিঅন্তরের সাম্যবাদী বিাসের ছবি। এই বিধাসই রাখতে শেষপর্যন্ত তাকে মানুষের জন্য প্রতিশ্রুতি রাখতে অঙ্গীকারবদ্ধ করেছে। মনে রাখতে হবে এ প্রতিশ্রুতি হল মানবাত্মার বন্ধন মােচনের, আর উজ্জ্বল সময়ের।

‘ঘনিষ্ঠ উত্তাপ’ কাব্যগ্রন্থের গদ্যধর্মী কবিতাগুলির মধ্যে প্রকৃতির সঙ্গে কবি-মনের একাত্মবােধের অবস্থান যে কত গভীর তাও লক্ষ্য করা যায়। এখানে কয়েকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি —

১. “কাটাতারের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে ধরি।

কেবল শূন্যের চাপ। আমার নাগালের বাইরে অনেকগুলাে ফুল নিবে যাওয়ার

মতাে দপ দপ করে। একটি সুগন্ধি শরীর আমার দিকে ফেরে, তারপর ঘাসের

বিবর্ণতায় মিশে যায়। গাছগাছালি সব দুর্বোধ হয়ে দাঁড়িয়ে, তাদের কথা শিকড়

বেয়ে পাতালে গিয়ে সিঁধােয়।” (“কাঁটাতার)

২. “মাঝে-মাঝে একটা দারুণ ওলট পালট ঘটে।

ভােরবেলার কুয়াশার মধ্যে সকলে এমন আলােড়িত হয় যে উদ্বেগের আর।

কোনাে অবসর থাকে না। সকলে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ে, যেন দিগন্তকে এখুনি

ভেঙে ফেলে নতুন করে বানাবে।” (একটি গলি’)

উপরিউক্ত উদাহরণগুলিতে যেটি লক্ষণীয় তা হল, প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মবােধ একদিকে কবি মনের অফুরন্ত প্রেম-ভালােবাসার পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া কবি-মনের নানান দ্বান্দ্বিক-চেতনাবােধের কথাও। কবি-মনে ব্যথা-বেদনা, কামনাবাসনার স্বপ্ন ও জীবন-বীক্ষণের চিত্রিত ছবি মিলেমিশে প্রকৃতিপ্রেমের একাত্মতায় উদ্ভাসিত হয়েছে। জীবনানন্দের কিঞ্চিৎ গন্ধ থাকলেও বাচনভঙ্গিতে, জীবনবােধের স্বতন্ত্রতায় তাঁর কবিতা সম্পূর্ণ এক অন্য রসের। যা একান্তই অরুণ মিত্রের। তার এ কণ্ঠস্বর ফরাসি কবিদের কারাের কবিতায় কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া গেলেও, আধুনিক বাংলা কাব্যে এক নতুন সুর যােজনা করেছে। তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

তার দৃষ্টি বাংলার গ্রাম জীবনের প্রতি, সেখানের শস্যখেত, জলা-জংলা, নাবাল জমিতে বীজ ও চারার টিকে থাকার বেঁচে থাকার টানাপােড়েনেই নিবদ্ধ থাকেনি তাঁর প্রতিবাদী সত্তা ‘বান বন্যার’ সঙ্গে লড়াই চালিয়ে খরায়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রক্তাক্ত হয়েও আশার ভরসা হয়ে বাংলার শস্য খেতে আজও টিকে থাকে। এভাবে তিনি অনুভূতির শিকড় প্রােথিত করেন কখনও প্রকৃতির জগতে আবার কখনও কর্মময় বাস্তব জগতে। সেখানে ভালােবাসাই তাঁর একমাত্র মূলধন। এভাবেই আমরা পেয়ে যাই ‘কামিলা’ সিরিজের কবিতাগুলি। কামিলা তার কোনাে প্রেয়সী নয়, কর্মময় জগতের প্রতীক হিসেবে তিনি তার অন্বেষণে রত হন। এই জগৎ সংসারে।

“আমার কামিলা ঘরের মধ্যে নেই।

সে কখন অদৃশ্য হয়েছে কারখানার বাঁকে

আমি ভিজতে ভিজতে দাঁড়িয়ে আছি।

আমার কামিলার রাত্তিরে।”

(‘ওই কোন নক্ষত্রের’)

কামিলা অর্থে কর্মনিপুণা। আমরা জানি যে কর্মে নিষ্ঠ, সে-ই কমিউনিষ্ট যা কবিরই একটা অস্তিত্ব। কামিলার দিনরাত কবিতার সিরিজে এভাবে তিনি আত্ম আবিষ্কারে মগ্ন হন, অতীত-চারিতের মধ্য দিয়ে তিনি জীবনের কর্মময় বাস্তব দিকটিকেই প্রসারিত করেন কামিলা প্রতীকের মধ্য দিয়ে। সে কামিলাকে তখন আর কোনাে একক নারী সত্তা হিসেবে আমরা পাই না। জনসাধারণের মধ্যে সে বেঁচে থাকে কখনও কারখানায়, কখনও কবি পথ হাতড়ান তাকে দেখবার জন্য ইট কাঠ মাঠ ঘাটের ডামাডােলে এক রক্তপথ।

যে অনুষঙ্গে, যে মানবিক সত্তায় কবি তার কামিলাকে আবিষ্কারে মগ্ন হন যা তাঁর জীবন্ত সমাজসত্ত্বা থেকেই উঠে আসে যে কখনও হারিয়ে যায় কারখানার বাঁকে, রাস্তার মিছিলে, ঘূর্ণি হাওয়ার পাকে। ফলে অরুণ মিত্রকে কামিলার অন্বেষণে যাত্রা করতে হয় ‘আগুনের শিবিরে’, ‘অগণিত মানুষের মধ্যে।

কবি প্রতিশ্রুত, কারণ তিনিও সমাজের একজন দায়িত্ব সচেতন সেবক—

“এত পাথর ভাঙার ছিল

এত জল বইবার ছিল

আর ছিল খুনীদের হাতে পড়বার ঝুঁকি নেওয়া

…আমার পায়ের তলায় কামিলার মাটি । সেখানে রাবণের চিতা জ্বলছে।”

এখানে সমাজ বদলের ইঙ্গিত কি আমরা পাই না? কথা বলার সুর আলাদা, পাঠকের সঙ্গে তার নিভৃতে কথা হয়, এক অস্তমুখী সমাজতান্ত্রিক, বস্তুনিষ্ঠায় জাগ্রত, সামাজিক দায়বদ্ধতায় তিনি পূর্ণ সচেতন থেকেই জীবনের সর্বাঙ্গীনতাকে দুহাতে শিকড় পর্যন্ত সজোরে জাপটে ধরেন। সেই মুখের আদলটা বারুদের গন্ধে জড়িয়ে আছে,

“পেল্লায় ক্রেন বাড়িগুলাের ভিত উপড়ে ফেলছে

রাস্তার খাদে মানুষ পড়ছে টুপটাপ

আর জোরে উঠছে-নামছে দুরমুশ।

আমি আগাপাস্তালা গুঁড়াের মধ্যে কোন পালক দেখতে পাচ্ছি না পাতাও না

কাছ থেকে নাকি দূর থেকে আমি ডেকেই চলেছি

কা-মি-লা।” (‘উছলে উঠছিল’)

পাঠক লক্ষ করুন, উদ্ধৃত কবিতাটি যতিচিহ্নহীন অবস্থায় যখন শেষ হচ্ছে তখন আমাদের মর্মস্থলে কী ভীষণ অভিঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। হাহাকার ধ্বনিত হচ্ছে। যন্ত্রযুগের চেতনায় লালিত কবি শ্রমবিমুখ হননি, যদিও যান্ত্রিক জীবনে তিনি স্বস্তি পান না। কলকাতায় মেট্রোরেল নির্মাণের সময় এভাবে ক্রেনের সাহায্যে বড় বড় বাড়িগুলাে ভেঙে ফেলা হয়। পুরাতনকে ভেঙে গুঁড়িয়ে নতুন শহর নির্মাণের প্রয়াস—যে বিরাট কর্মযজ্ঞ, যেখানে শতশত শ্রমিক একসঙ্গে নির্মাণের সঙ্গে নিজের অস্তিত্বকে মিশিয়ে দিয়েছে, কবি প্রতীকের মাধ্যমে সমবেত মানুষের ঘনিষ্ঠ তাপের মধ্যে, উষ্ণতার মধ্যে সেই কর্মমুখর ইঙ্গিত নারীর অন্বেষণে নিমগ্ন হন। যে নারী তাকে দেখিয়েছিল সবুজ পাতা বুক পেতে শুনিয়েছিল ঝর্ণার হাজার ধারা’, ‘অগুণিত মানুষের মধ্যেও মিলিয়ে গেল। সামাজিক অবক্ষয় শােষণে তার ইঙ্গিত নারী কামিলা অথাৎ কবির দ্বিতীয় সত্তা হারিয়ে গেছে, তবু তার জন্য প্রতীক্ষা, কবির হাহাকার, এবং সেই নারীর ভালবাসার উষ্ণতা কবি পেয়ে যান কর্মমুখর মানুষের অস্তিত্বে, তাই তিনি শুনতে পান কামিলার কণ্ঠস্বর—‘গলিখুঁজিতে ময়দানে অগুণিত মানুষের মাঝে। কারণ সে হাঁটে পৃথিবী কাঁপিয়ে, যে বাঁচে চুরমার করেই বাঁচে। এভাবে কবির অস্তিত্ব কথা বলে ওঠে কারণ, কামিলার হাত ধরে তার যে দীর্ঘযাত্রা শুরু সেই নিশুত যাত্রায় কবি একা নন ইতিহাস তাে ঐখানে ভাঙা পাথরে ছিটানাে বালিতে। সেই ইতিহাসকে স্বীকার করে কবি কামিলার অন্বেষণে নিমগ্ন হন, সেই কর্মমুখর জগতে প্রবেশ করেন। সামাজিক দায়বদ্ধতাকে তিনি এভাবে লালন করেন নিজের অস্তিত্বে, মননে। কামিলাকে বাস্তবের মাটিতে তিনি খুঁজে পান না, কিন্তু তাকে কাছে পাওয়ার বাসনায় তিনি দুর্মর থাকেন রাত্রিদিন, পরিবেশ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কামিলাকে নতুন করে পাওয়ার ইচ্ছায় হারিয়ে ফেলেন প্রতিমুহূর্তে। এ এক আস্তিক্যবাদী দর্শন। কোনাে কিছুই নিঃস্ব হয়ে যায় না, অবস্থার পরিবর্তন ঘটে মাত্র, বিজ্ঞাপনের এই সত্যকে তিনি মেনে নিয়ে সব আবিষ্কারে নিজেকে নিয়ােজিত করেন। আমাদের বিচ্ছিন্নতাই ‘আমাদের জ্বালামুখ’ এই বিচ্ছিন্নতাবােধ নিরসনের জন্য কবির ভেতর চলতে থাকে ভাঙা গড়ার খেলা, নতুন করে বাঁচার প্রেরণা। কামিলার অন্বেষণ এক অর্থে জীবনের অন্বেষণ। তিনি জানেন, সেই চেনা গলা নিশ্চয়ই মাঝখানে ডুবে আছে, / তার সন্ধানে আমি এগােই পা টিপে টিপে/ তবু বুলেভারের সাঁকো কেবলই টলমল করে। এভাবে কবি এবং কামিলার সত্তা মিলেমিশে এক হয়ে যায়।

ভাষা ও শিল্পের সামাজিক মাধ্যম দুটি সম্পূর্ণ আলাদা—‘বৃহত্তর’ মানুষের নিত্য প্রয়ােজন এবং বেঁচে থাকার কথার আদান প্রদানের মাধ্যমে। ইতিহাসের কোনাে কোনাে পর্যায়ে এই দ্বিতীয় ধরনের মাধ্যমে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রময় রূপদক্ষতার ছাপ পড়লেও অচিরে তা সমাজে সংখ্যালঘু গােষ্ঠীর সর্বজনীন সম্পত্তিতে পরিণত হয়। তখন তা আর ব্যক্তিগত মাধ্যম থাকে না। ভারতের মতাে ঔপনিবেশিক দেশে অন্তত বড় বড় শহরে সামন্তবাদী মূল্যবােধের সঙ্গে ধনবাদী মূল্যবােধের একাত্মতা অবশ্যম্ভাবী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের সংক্রমণ থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। তাই প্রথাসিদ্ধ কাব্যরূপের ভিতরে একদিকে আত্মগােপনের প্রয়াস ও নৈর্ব্যক্তিকতা অর্জনের আকাঙ্খ, আর অন্যদিকে শব্দপ্রয়ােগ ও বাকরীতিতে ব্যক্তিগত ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রচনার মধ্যে একটা বৈপরীত্য ও দ্বৈত্য-সত্তা লক্ষণীয়। এই দ্বৈত্যসত্তা মধ্যবিত্ত সমাজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মধ্যবিত্তের শ্রেণী-অবস্থানের ভেতর আপাত নিরাপদ থেকেও আদর্শবাদী মানুষ হিসেবে নিজের শিল্প-ব্যক্তিত্বের ইমেজটিকে বিবেকসম্মত রাখার একটা সহজ ও স্বাভাবিক পথ হল মানবতাবাদ।

আসলে মানুষ এবং প্রকৃতি দুই-ই তার ভালােবাসার রসে সিঞ্চিত—কেউ বঞ্চিত নয়। সাম্যবাদে আস্থাশীল কবির কাব্যে মানুষের প্রতি ভালােবসাের প্রকাশ একটি সহজাত গুণের মত উপস্থিত। গ্রাম বাংলাকে তিনি দেখেছেন। দেখেছেন বুর্জোয়া শ্রেণীর শােষণ– শােষিতের রক্তাক্ত রূপও তাঁর চোখে স্পষ্ট। আবার অরুণ মিত্র মনে মনে, পায়ে পায়ে ঘােরেন সেই রহস্যময় রাজপথে, গলিতে যেখানে নিঃর্বাস, সেখানে এক অলৌকিক মাদারিওলা রাত আর দিনের, দৃশ্য আর অদৃশ্যের সীমারেখা তুচ্ছ করে দেয়। অথচ তিনি কোনাে অধিমানসিকতার কাছে গিয়ে হাত পাতলেন না। সত্বর এবং অনুচ্চকিত অনাসক্ত আর কৌতুহলী, পদাতিক আর নীড়সন্ধানী—অরুণ মিত্র সবথেকে বাস্তবাদী কবি এই অর্থে যে বস্তুর অশেষ সম্ভবনাকে তিনি বুঝে নিতে চান। তার সাম্যবােধ ও বস্তুচেতনা বিশ্লেষণে সরােজ বন্দ্যোপাধ্যায় অভ্রান্ত মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

কবির মার্কসবাদী চিন্তার মূলে রয়েছে পরিপার্থ সম্পর্কে বিস্তৃত অভিজ্ঞতা। চল্লিশের দশকের প্রারম্ভেই তিনি দেখেছেন বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তরকে। শােষক-শােষিতের স্বরূপ বুঝতে তাই তাঁকে পুঁথির পাঠ নিতে হয়নি। ১৯৪২ এর ১৬ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্রোপকূলবর্তী জেলাগুলিতে যে সামুদ্রিক জলােচ্ছ্বাস ও ঘুর্ণিঝড় হয়েছিল–তার চিত্র সময় সচেতন কবি অরুণ মিত্র যথাযথরূপে চিত্রিত করেছেন কবিতায়। ১৯৪৩-এ প্রকাশিত ‘প্রান্তরেখা’ ‘কাব্যের ইতিবৃত্ত’ কবিতায় সমকালীন ঝড়ের বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলেছেন—

“আশ্বিনের ঝড়

সঙ্গীন মুহুর্তে আসে,

নিশ্চিহ্নে তাড়ায় সব সুক্ষ্ম রেণু স্নায়ুতে কর্কশ।”

‘উৎসের দিকে’ কাব্যের ‘মরযাত্রা’ কবিতায় রয়েছে দুর্ভিক্ষের উৎস আবিষ্কারের প্রয়াস,—

“জুয়াড়ীর দানে দুর্ভিক্ষের।

উপহার গাঁথা মুণ্ডমালায়।”

সমাজ সচেতন কবির কণ্ঠে ব্যঙ্গ ঝরছে,—

“দামী কঙ্কালে পথ বাঁধালাম—

জনসঙ্গীর অবিনশ্বর এই মূল্যের

পরিশােধ চাই।”

কবির মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয় একটি নিবেদন কবিতায়। সরকারী কার্যধারাকে ব্যঙ্গ করেছেন কবি এখানে–

“…এবার কপালে

চমৎকার ভাগ্যলিপি লিখেছে সরকার

অন্নবস্ত্র নিরুদ্দিষ্ট, হয়তাে গ্রেপ্তার।”

জীবনপ্রেমিক ও মগ্ন-ধ্যানী কবিরাই পারেন একইসঙ্গে ধুলাে-মাটির গান গেয়ে পৃথিবীর সব মানুষকে এক মানবাত্মার আনন্দমুক্তির গান শােনাতে। দীর্ঘজীবন অভিজ্ঞতার আত্মবলীণ ও আত্মজিজ্ঞাসার ভেতর দিয়ে তিনি যে নিজের অন্তরের ভেতর-বাইরে এক আনন্দভূমি গড়ে নিয়েছিলেন সাম্যবাদীর বীজ বপনে—তা বােধ করি বলার অপেক্ষা রাখে না। যারা কবি অরুণ মিত্রের কবিতার নিবিড় পাঠক, তারা বােধ করি এ ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে একমত হবেন। তিনি তাই কোনাে ভনিতা না করে অকপটে ‘শুধু রাতের শব্দ নয়’ কবিতায় আমাদের বলতে পারেন এ কথা–“আদিগন্ত ঢেউ কি সমস্ত দুঃখকে নাচায়?

সন্তান-সন্ততির মুখ

তুমুল জলের উপর ঝুঁকে থাকে,

আমি কি তাদের যন্ত্রণার ছাঁচে দেখি?

অগণ্য দোসরের পাশাপাশি

তারা আত্মার মমতায় সংলগ্ন,

যেখানে কোনাে আশা কখনাে মরে না। শুধু কি রাতের শব্দ?

আমি নিশ্চিত শুনি ভােরবেলার যাত্রার আয়ােজন।”

অথবা কবি আরাে বলেন—

“আমি একজন উৎকৃষ্ট (সর্বোৎকৃষ্টও বলা যায় হয়তাে) অভিনেতা। যাঁরা মঞ্চে দাঁড়িয়ে নাটক করে হৈ চৈ লাগিয়ে দেন, অনেক সময় বিজয় করেন, আমি তাদের দলে পড়িনা। আমি তৈরী করা মঞ্চটঞ্চের ধার ধারি না। জীবনটাই আমার মঞ্চ।”

(‘এই আমি’, ‘ভাঙনের মাটি) শেষে বলি, ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের বিদগ্ধ পাঠক এই কবি ১৯০৯ সালের নভেম্বর মাসে যশােরে জন্নগ্রহণ করেন। মাত্র ষােলাে বছর বয়সে বিপ্লবী দল পরিচালিত ‘কিশাের পত্র বেণু’তে তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। তিনি বর্তমানকালের প্রায় প্রতিটি প্রতিনিধি স্থানীয় পত্রিকায় কবিতা লিখেছেন। ১৯৭৯ সালে ‘শুধু রাতের শব্দ নয়’ কাব্যের জন্য কবি রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৮৭ সালে ‘খুঁজতে খুঁজতে এতদুর’ কাব্যের জন্য কবি সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার পান।

‘নবজাগরণ’ অ্যান্ড্রোয়েড অ্যাপ্লিকেশনটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

![]()

‘নবজাগরণ’ এর টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

‘নবজাগরণ’ এর ফেসবুক পেজে লাইক করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা