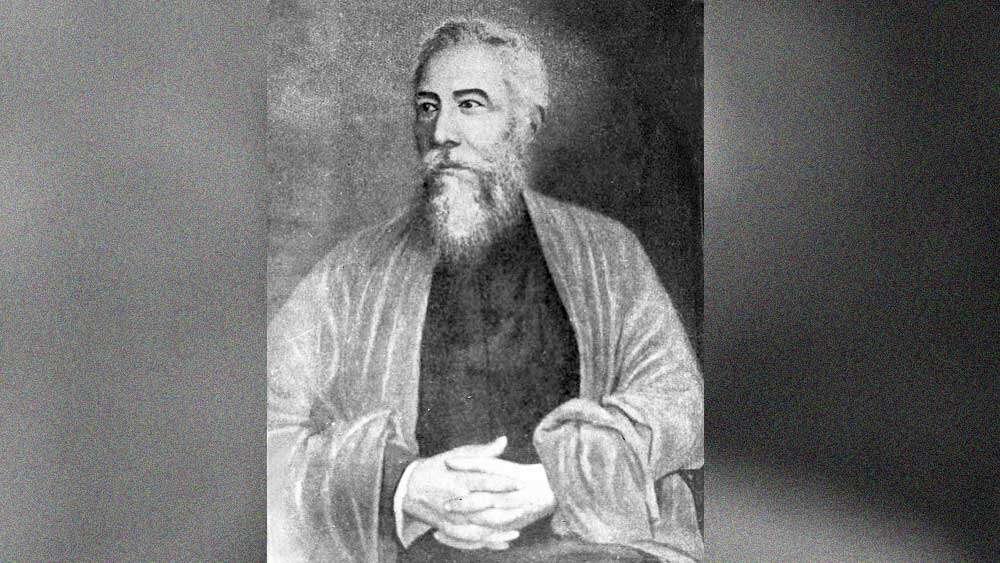

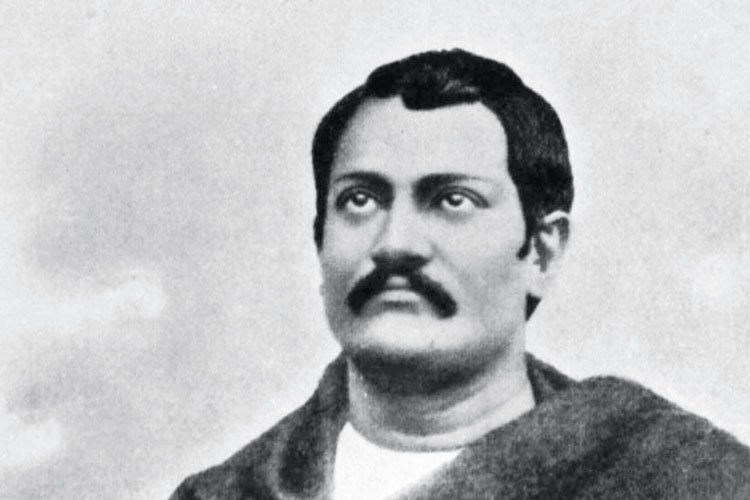

১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর অক্ষয়কুমার দত্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। তবে ধর্ম সম্পর্কে অক্ষয়কুমারের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তিনি ধর্মকে প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করেননি। তিনি ধর্ম বিধাসকে যুক্তির কাঠগড়ায় দাঁড় করান। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেও ধর্মের ব্যাপারে তার একটা নিজস্ব মত ছিল। তার কাছে ধর্মের অর্থ হল প্রাকৃতিক নীতিমালার অনুসরণ। তিনি তার নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্রাহ্মধর্মকে যুক্তিসম্মত ও বিজ্ঞান ভিত্তিক করে তােলার চেষ্টা করেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন,

“ব্রাহ্মধর্ম সংক্রান্ত সমুদয় তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, আর কিছুই নির্ধারিত হইবার সম্ভবনা নাই, আমাদিগের এই রূপ অভিপ্রায় নহে। ধর্ম বিষয়ে ইতিপূর্বের যাহা কিছু নির্ণীত হইয়াছে। এবং উত্তরকালে যাহা কিছু নির্ণীত হইবে, সে সমুদয়ই আমাদের ব্রাহ্মধর্মের অন্তর্গত। সমগ্র শতাব্দী পরেও যদি কোন অভিনব ধর্মতত্ত্ব উদ্ভাবিত হয় তাহাও আমাদের ব্রাহ্মধর্ম। আমরা ভারতীয় প্রাচীন সম্প্রদায়ের ন্যায় ইংলন্ডীয় ভাষা শিক্ষা করিতে ভীত হই না এবং ইউরােপীয় খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের কোন অভিনব বিদ্যার প্রচার দেখিয়া শঙ্কিত হই না। আমরা অবনিমণ্ডল সচল শুনিয়াও শঙ্কিত হই না এবং তদর্থে ক্রুব্ধ হইয়া পিসানগরীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিতকে নিগ্রহ করিতেও প্রবৃত্ত হই না। আমরা ইতিপূর্বের ভূতত্ত্ববিদ্যার উৎপত্তি শুনিয়াও সচকিত হই নাই।”১২

শাস্ত্র থেকে শ্লোক সংগ্রহ করেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্ম সংকলন করেন। কিন্তু অক্ষয়কুমার এর বিরােধী ছিলেন। তিনি শাস্ত্রীয় গোঁড়ামির পরিবর্তে প্রাকৃতিক নীতিমালার অনুসরণ ও যুক্তি বিচারের সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষপাতী। তাঁর এই যুক্তি প্রবণ মননশীলতার পরিচয় পাই এই উদ্ধৃতি থেকে,

“অখিল সংসারই আমাদের ধর্মশাস্ত্র। বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদের আচার্য্য। ভাস্কর ও আর্যভট্ট এবং নিউটন ও লাস যা-কিছু যথার্থ বিষয় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র। গৌতম ও কণাদ, এবং বেকন ও কোতে যে কোন প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র। কঠ ও তলবকার, মুসা ও মুহাম্মদ, এবং যীশু ও চৈতন্য পরমার্থ বিষয়ে যে কিছু তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও আমাদের ব্রাহ্মধৰ্ম্ম।”

ধর্ম সম্পর্কে অক্ষয়কুমারের প্রগতিশীল ও উদারনৈতিক মতবাদের জন্য অনেকেই তাকে তীর্যক ভাষায় সমালােচনা করেন। আপন সহকর্মীদের অনেকেই তার কথা অগ্রাহ্য করতেন। ফলে ব্রাহ্মদের সঙ্গে তার বিরােধ স্পষ্ট হয়ে উঠে। এ সম্পর্কে ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়, “ব্রাহ্ম সমাজের নৈতিবাচক সমালােচনা এবং এর ক্রিয়াকলাপে ধ্বংসাত্মক অংশটি ত্রিশ বছর পূর্বে প্রধানত তার দ্বারাই সম্পাদিত হয়।”১৩ তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রার্থনা পদ্ধতির মধ্যে পরিবর্তন আনেন।

“ব্রাহ্ম সমাজে সংস্কৃতের পরিবর্তে বাংলায় তিনি প্রার্থনার প্রবর্তন করেছিলেন। ব্রহ্মের উপাসনায় পুষ্প, চন্দন, নৈবেদ্যাদি ব্যবহারের তিনি বিরােধী ছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের সাথে যুক্ত হয়েও তিনি বিজ্ঞান-নির্ভর দৃষ্টিতে সবকিছু দেখতেন।”১৪

অক্ষয়কুমারের মতে, বিশ্ব জগৎ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ঈর্থর বা অতিপ্রকৃত সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়ােজন পড়ে না। বিজগৎ প্রাকৃতিক নিয়মেই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। তার মতে, ঈরের পরিবর্তনে প্রাকৃতিক নীতিমালার উদ্দেশ্যেই প্রার্থনা করা উচিত। আর ঈর্থর যদি থাকেন তবে তার জন্য উপাসনা নয়, উপাসনা করতে হবে মানব কল্যাণের জন্য। প্রাকৃতিক নীতিমালার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কার্জ সম্পাদন করা ধর্ম, আর তা না করাই অধর্ম।

অক্ষয়কুমার দত্ত প্রথম বাঙালি যিনি মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে একটা যােগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

“পূর্বে আমাদিগের দেশে যত দর্শনশাস্ত্র প্রকাশ পাইয়াছে, এ বিষয় অনুসন্ধান করা আমার তাৎপর্য ছিল না। আপনারদিগের শারীরিক ও মানসিক স্বভাব ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ বিবেচনা করিবার প্রয়ােজন তৎকালের লােকের সম্যক বােধগম্যে হয় নাই।”১৫

তার ধর্ম সমীক্ষার মূলে ছিল মানব কল্যাণ। মানুষের স্থায়ী কল্যাণই ছিল তার ধর্ম সাধনার মূল লক্ষ। অক্ষয়কুমার দত্তের পৃথিবীতে প্রচলিত কোনাে বিশেষ ধর্মের প্রতি আকর্ষণ ছিল না। তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিলেও প্রার্থনাকে গুরুত্বহীন বলেই মনে করতেন। ধর্মকে তিনি যুক্তিনিষ্ঠ ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন। প্রার্থনার অসারতা তিনি একটি সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করেন। সমীকরণটি হল পরিশ্রম = শস্য/পরিশ্রম + প্রার্থনা = শস্য/…প্রার্থনা = ০। অবশ্য প্রার্থনার আবশ্যকতা স্বীকার না করলেও, ‘গৃহপ্রতিষ্ঠিত নারায়ণের নিকট সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেন। ঈধরের সাকার-নিরাকার তত্ত্ব সম্বন্ধেও তাহার মত স্থির ছিল না।”১৬ দেবেন্দ্রনাথ স্ত্রীলােকদের দুর্বল অধিকারী স্থির করে পুষ্প, চন্দন ও নৈবেদ্যের দ্বারা তারা ব্রহ্মেপসনা করতে পারেন ঠিক করলেও, অক্ষয়কুমারের চেষ্টায় মত পালটাতে বাধ্য হন। অক্ষয়কুমার মনে করতেন, মানুষের হিতসাধন করাই পরমেথরের যথার্থ উপাসনা। জ্ঞানসাধক অক্ষয়কুমার বস্তুবাদী হিসেবে ধর্ম বিষয়ে কথা বলার সময় যুক্তির পথ ধরে চলতেন। আসলে পৃথিবীতে প্রচলিত কোনাে ধর্মই তাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মরমী ধর্ম চেতনার দ্বারা অক্ষয়কুমার দত্তের প্রগতিশীল মানবকল্যাণের ধারণা কিছুটা হলেও বাধাগ্রস্ত হয়।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্ত উভয়েই ব্রাহ্মধর্মের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু ধর্মকে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে মিল ও অমিল পরিলথিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন ভক্তিবাদী, আর অক্ষয়কুমার ছিলেন যুক্তিবাদী মানবপ্রেমিক। বিকার্যের মূল শক্তিতে অক্ষয়কুমারের বুদ্ধিগ্রাহ্য বির্বাস ছিল, আর দেবেন্দ্রনাথের ছিল হৃদয়ানুভব। নবেন্দু সেন দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তের ধর্ম ভাবনার মিল ও অমিলের একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন।১৭ বস্তুত ধর্মভাবনায় অক্ষয়কুমার যে বৌদ্ধিক মানবতাবাদের সমর্থক ছিলেন সে সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। এ সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন,

“…আমি অধিক বেতন দিয়া অক্ষয়বাবুকে ঐ কার্য্যে (তত্ত্ববােধিনী পত্রিকার সম্পাদনার কাৰ্যে) নিযুক্ত করিলাম। তিনি যাহা লিখিতেন তাহাতে আমার মত বিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম এবং আমার মতে তাঁহাকে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতাম। কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি কোথায় আর তিনি কোথায়। আমি খুঁজিতেছি ঈর্থরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির কি সম্বন্ধ—আকাশ-পাতাল প্রভেদ।”১৮

অক্ষয়কুমারের কাছে ধর্ম ছিল বাস্তবানুগ। বাস্তব জীবন সম্বন্ধে মানবধর্ম ছিল তার জীবনবেদ। তিনি বেদকে একমাত্র গ্রাহ্য ভিত্তি বলে মানতেন না সত্য, কিন্তু একটা শক্তিকে তিনি অবশ্যই শ্রদ্ধা করতেন। অক্ষয়কুমারের ধর্ম চিন্তা তার জগৎ ও জীবনধারার বাইরে কোনাে অধ্যাত্ম সাধনা নয়। জীবন ও ধর্মকে তিনি এক করেই বিচার করতেন। অবশ্য ব্রাহ্মরা প্রথমে বেদের অপৌরুষেয়তায় বিাস করলেও, অল্পদিনেই সে বিধাসে ভাঙন ধরে। ১৮৪৬-এর পৌষ-ফাল্গুনের ‘জগদ্বন্ধু’ পত্রিকায় ‘বেদ ঈর্থর প্রণীত শাস্ত্র নহে’ নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারকে এর প্রতিবাদ লিখতে বললে অক্ষয়কুমার তা লিখতে অস্বীকার করে বলেন, তিনি এরকম বিজ্ঞানবিরােধী মতের পােষকতা করতে পারবেন না। এবং ব্রাহ্ম সমাজকেও এরকম কুসংস্কারপূর্ণ ভ্রান্ত মতে ডুবে থাকতে দেবেন না। অক্ষয়কুমারের উত্তর শুনে দেবেন্দ্রনাথ নিজেই প্রবন্ধ লিখতে অগ্রসর হলেন এবং রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে মিলে ‘জগদ্বন্ধু’ পত্রিকার রচনার প্রতিবাদ লিখে ১৭৬৮ শকের মাঘ ও চৈত্রের ‘তত্ত্ববােধিনী’তে তা প্রকাশ করেন।

বিষয়টি নিয়ে শুধু অক্ষয়কুমারের সঙ্গেই মতদ্বৈধ উপস্থিত হল না, এ নিয়ে ব্রাহ্মসমাজের ভেতরে-বাইরে বিচার আরম্ভ হল। শেষ পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথও মানতে বাধ্য হন যে বেদ ঈধর প্রত্যাদিষ্ট নয়, কারণ এতে ভ্রম ও অযুক্তিপূর্ণ বাক্য দেখা যায়। এর পরিবর্তে ‘আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানােজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়’কে ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি বলে গ্রহণ করা হয়। বেদ ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট বিধবেদান্তই প্রকৃত বেদান্ত, এই মত অক্ষয়বাবু দ্বারা ১৭৭২ শকের (১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ) ১১ মাঘ দিবসে সাংবাৎসরিক উৎসবের বক্তৃতাতে প্রথম ঘােষিত হয়।”১৯ অক্ষয়কুমারের কাছে ব্রাহ্মধর্মের ভান অসহ্য মনে হয়েছিল। বস্তুবাদী এই মানুষটি জীবিকার প্রয়ােজনে ধর্মের আওতায় এসে পড়েছিলেন। তার ফলে বিচিত্র বৈপরীত্য দেখা গেছে। অক্ষয়কুমারের ধর্মীয় আচরণে ও ভাবনায়। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত না হবার জন্যই যেন ঈরকে ‘সর্বশক্তিমান’ না বলে অক্ষয়কুমার বলেছেন ‘বিচিত্র শক্তিমান’, কখনও আবার হাত তুলে ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ কিনা তা নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন।

একদা অক্ষয়কুমারের মত বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও মহাতার্কিক এবং ‘ইয়ংবেঙ্গল’ গােষ্ঠীভুক্ত যুবকদের সম্পর্কে ‘সমাচার চন্দ্রিকা’ মন্তব্য করে “এই সকল কতিপয় অল্পাশয় (ক্ষীণ জাতি মনুষ্য নিতান্ত ভ্রান্ত হইয়া অন্ধের ন্যায় কুপথগামী হওত প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে পতিত হইতেছে। হায় কি ভগবানের চমৎকার খেলা।”২০ মানসিকতার দিক দিয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে আমরা এই দলে ফেলতে পারি। বস্তুবাদী অক্ষয়কুমার শেষ পর্যন্ত নিরীধরবাদে পৌঁছেছিলেন, আর ঈশ্বরচন্দ্র নিরীশ্বরবাদী না হলেও, ঈশ্বর যে তাকে জবাবদিহি করতে আসবেন না একথা ভালভাবেই জানতেন। চিঠির শিরােভাগে ‘শ্রীহরি সহায়’ লিখলেও বা হিন্দুমতে বাবা-মার শ্রাদ্ধ করলেও, ছাত্রজীবনেই অক্ষয়কুমার সন্ধ্যাপ্রার্থনা ভুলে গিয়েছিলেন। পাদরি সাহেবের সঙ্গে ধর্ম নিয়ে হাসি-মসকরা ইত্যাদি নানাবিধ ঘটনা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, ধর্ম সম্পর্কে তিনি একেবারেই নিস্পৃহ, আর এর পেছনে ইয়ংবেঙ্গলের প্রভাব অনেকখানি বলে আমাদের অনুমান।

‘ভারতবর্ষে উপাসক সম্প্রদায়’ গ্রন্থের প্রথম ভাগের উপক্রমণিকাতে দেখা যায়, ভাল-মন্দ নির্বিশেষে সকল ধর্মকে মানবতার পক্ষে অহিতকর বলে মনে করেছেন অক্ষয়কুমার। যে ধর্মের প্রতি তার বিশেষ দুর্বলতা ছিল, সেই বৌদ্ধধর্ম নিরীধর ও বেদবাদরােধী। সাধারণভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের মানবতা বিরােধী ভূমিকার কথা উল্লেখ করে অক্ষয়কুমার বলেছেন

“অবনীমণ্ডলে ধর্ম নিবন্ধন যত যন্ত্রণা, যত নরহত্যা ও যত শােণিত-নিঃসারণ হইয়াছে, এত আর কিছুতেই হইয়াছে কিনা সন্দেহ। কি পুরাতন, কি অধুনাতন, কি প্রতীয়মান, কি অভ্যুদয়বান, সকল ধর্মই বিদ্বেষকলুষে কলুষিত হইয়া অধর্মের ক্রোড়ে অধিষ্ঠিত ও পরিপালিত হইয়াছে। হিন্দু ও ইরানীদের বদ্ধমূল বিরােধ-প্রসঙ্গ বেদ ও অবস্তাকে চির-কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। খ্রিস্টানদের ত্রুসেড ও মুসলমানদের ধর্ম-সংগ্রাম স্মরণ করিলে হৃদয় কম্পমান হইতে থাকে। হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের চির-বদ্ধ বিসংবাদে বৌদ্ধগণকে ভারতবর্ষ হইতে একেবারে নির্বাসিত করিয়া দিয়াছে। …অনতিপ্রাচীন শৈব ও বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে যেরূপ ঘােরতর বিসংবাদ উপস্থিত হয়, পূর্বকালীন বৈদিক সম্প্রদায়ীদিগেরও তদনুরূপ বিরােধ ও বিদ্বেষ-রচনা হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই।”২১

আরও গভীরে গিয়ে অক্ষয়কুমার বেদপন্থীদের অভ্যন্তরীণ ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার উদাহরণ দিয়ে বলেছেন “শুক্লযজুর্বেদী শতপথ ব্রাহ্মণে যেমন কৃষ্ণযজুর্বেদী আচাৰ্যদিগের বারংবার নিন্দা করা হইয়াছে, সামবেদের ব্রাহ্মণে সেইরূপ ঋগ্বেদী আচাৰ্য্যদিগের প্রতি বহুতর বিদ্বেষ-বাক্য প্রয়ােজিত আছে। একবেদী ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ীরাও পরস্পর বিদ্বেষপরবশ হইয়া নিন্দা করিয়াছেন ও পরস্পরকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন।”২২ তাছাড়া অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন যে যে-কোনাে শাসনব্যবস্থার একটি উল্লেখযােগ্য বৈশিষ্ট্য, সে প্রসঙ্গে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন,

“অশােক রাজার একখানি অনুশাসনপত্রে এইরূপ লিখিত আছে যে, যাহাদের বৌদ্ধ ধর্মে বিধাস নাই, তাহারাও আমার রাজ্য মধ্যে নির্বিঘ্নে বাস করুক।..বৌদ্ধগণ-সংহারক আস্তিকপ্রবর ব্রাহ্মণকুল! এই নাস্তিক নরপতির সুপবিত্র গুণগ্রাম শ্রবণ কর, আর লজ্জায় অধােমুখ হইয়া ধরণী-গর্ভে প্রবিষ্ট হইতে থাক।”২৩

আস্তিক ব্রাহ্মণরা যেভাবে নাস্তিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচারের স্টিমরােলার চালিয়েছিল, সেই ঐতিহাসিক ঘটনা অক্ষয়কুমারকে বিশেষভাবে আলােড়িত করে। ইতিহাস থেকে তার বহু উদাহরণ তিনি তুলে আনেন—

“হিন্দুরা যে, বৌদ্ধদিগকে নৃশংসভাবে নিগ্রহ করেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ ও বিস্তর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাশীর সমীপস্থ সর্নাথ বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের একটি প্রধান স্থান। বুদ্ধ বৰ্ত্তমান থাকিতেই সর্নাথের বিহার প্রস্তুত হয়। তথায় বৌদ্ধদের অনেক দেবালয়, বুদ্ধ প্রতিমূর্তি এবং অত্যুৎকৃষ্ট বিদ্যালয় ছিল। ওই সৰ্নাথ একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন চারিদিকে এরূপ প্রভূত ভস্মরাশি বিদ্যমান আছে যে, দেখিয়া বােধ হয়, বৌদ্ধ-দ্বেষী হিন্দুপন্থীয়েরা সমুদায় ভস্মীভূত করিয়াছে। … কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধদিগকে অত্যন্ত পীড়ন ও সৰ্ব্বতােভাবে পরাভব করিয়া স্বদেশ হইতে বহির্ভূত করিয়া দেন।…মাধবাচাৰ্য্য লিখিয়াছেন, কুমারিলের সহায়-ভূত সুধন্বা রাজা বৌদ্ধসম্প্রদায় সংহার উদ্দেশ্যে এই আদেশ দেন যে, …এক দিকে সেতুবন্ধ রামের অপর দিকে হিমালয় পর্বত, ইহার মধ্যে আবাল-বৃদ্ধ যত বৌদ্ধ আছে, সকলকে সংহার কর। যাহারা পূজা করে না, তাহাদিগকে বধ কর।”২৪

এমনকি মহাগুরু শংকরাচার্যের প্রতিও অক্ষয়কুমার অভিযােগের আঙুল উত্থাপন করেছেন। তিনি লিখেছেন,

“শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিদ্বেষী ছিলেন এইরূপ একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। তিনি নেপালবাসী বৌদ্ধগণের বিস্তর গ্রন্থ নষ্ট করিয়া ফেলেন এবং বৌদ্ধরাও তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়া যৎপনােনাস্তি ক্রোধ ও ঘৃণা প্রকাশ করিতে থাকে।”২৫ তবে অক্ষয়কুমার পরমত অসহিষ্ণুতার জন্য শুধু ব্রাহ্মণ্যধর্ম নয়, অন্যান্য ধর্মের প্রতিও অভিযােগের আঙুল উত্থাপন করেছেন, “উগ্র-মূৰ্ত্তি শৈব ও বৈষ্ণব জমাতের ভয়াবহ তীর্থস্থানে ধিক! ধিক ধিক খ্রিস্টানদিগের শােণিতাক্ত মুণ্ডমালা-বিভূষিত ভয়ঙ্কর ত্রুসেড যুদ্ধের ক্রুস-চিহ্নে ও ধিক! স্বসম্প্রদায়ের পক্ষপাতমদে উন্মত্ত দুর্দান্ত মােসলমান সম্প্রদায়ের কর-সঞ্চালিত চাকচিক্যশালী সুতী, তরবারেও ধিক!”২৬

প্রসঙ্গত বলা যায় যে, বৌদ্ধদের উপর ব্রাহ্মণদের নির্মম অত্যাচারের এই ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু সরাসরি অস্বীকার করেছেন “ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ, যেখানে ধর্মের জন্য কখনও কাহারও উপর নির্যাতন হয় নাই, যেখানে কোন ব্যক্তি কখনও তাহার ধর্মবিাসের জন্য উত্যক্ত হয় নাই (…বুদ্ধদেব হিন্দুগণের প্রত্যেক প্রাচীন ও পবিত্র বিষয় ধুলিসাৎ করিতে চেষ্টা করিয়াও অতি বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।…মুসলমান আক্রমণ-তরঙ্গ ভারতে আসিবার পূর্বে এদেশে ধর্মের জন্য নির্যাতন কী, তাহা কেহ কখনও জানিত না। যখন বিদেশীরা এই নির্যাতন হিন্দুদের উপর আরম্ভ করিল, তখনই হিন্দুদের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা হইল…)।২৭ এটা ইতিহাসের নামে চরম মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, ভারতবর্ষে মুসলিমদের আগমনের পূর্বেই ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বৌদ্ধসহ অন্যান্য নিম্নবর্গের হিন্দুদের উপর নানাভাবে শােষণ ও নিপীড়ন চালিয়েছে, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অক্ষয়কুমার পূর্বোক্ত বক্তব্যে তা প্রমাণও করেছেন।

পাশাপাশি অক্ষয়কুমার প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার জীবনমুখী বস্তুবাদী ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন। প্রাচীন ভারতে বিধবা বিবাহ, নারীদের বেশি বয়সে বিবাহ এবং বহুবিবাহের অধিকার প্রভৃতি অকাট্য তথ্যপ্রমাণ দিয়ে উপস্থাপিত করেছেন। মনুসংহিতা থেকে নানারকম বিবাহপ্রথা ও সামাজিক রীতিনীতির বর্ণনা দিয়ে অক্ষয়কুমার মন্তব্য করেন। “সে সময়ের হিন্দু-সমাজ সৰ্বাংশে বিশুদ্ধ ছিল না বটে, কিন্তু কোন কোন অংশে এক্ষণকার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। উহার কি অধােগতিই হইয়া আসিয়াছে! এখন বিধবা-বিধবা রহিত, অসবর্ণ-বিবাহ রহিত, গান্ধৰ্ব্ব-বিবাহ রহিত, বাল্যবিবাহের প্রাদুর্ভাব, ও কৌলীন্য-প্রথার পৈশাচী কাণ্ড! ফলতঃ ঐ পুরাতন সমাজটি ক্রমে ক্রমে বিকৃত হইয়া এমন পচিয়া উঠিয়াছে যে, চতুর্দিকে তাহার দুর্গন্ধে আর তিষ্ঠিতে পারা যায় না।”২৮

আবার বহুসংখ্যক সংস্কৃত উদ্ধৃতি দিয়ে অক্ষয়কুমার খাদ্যাখাদ্য প্রসঙ্গে অনেক কথাই বলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন ভারতে গােমাংস সহ অনেক রকমের মাংসভােজন এবং মদ্যপান ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। খাদ্যাখাদ্য বিচার নিয়ে তার রসালাে মন্তব্যটি বেশ কৌতূহলােদ্দীপক “পূৰ্ব্বে মধুপর্কে অতিথিকে গােমাংস দান করিবার রীতি ছিল। প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন অনেকানেক গ্রন্থে এ বিষয়ের ভুরি ভুরি নিদর্শন ললিত হইয়া থাকে। এ নিমিত্ত অতিথির অন্য একটি নাম গােঘ্ন অর্থাৎ গােহত্যাকারী। ভবভূতি এক স্থলে এ বিষয়টি অতীব স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন ‘সমাংসােমধুপর্কঃ এই বেদ-বাক্যে সাতিশয় শ্রদ্ধা করিয়া গৃহস্থ লােকে বেদজ্ঞ অতিথিকে একটি নই-বাছুর বা বড় বৃষ অথবা বৃহৎ ছাগল প্রদান করে ধৰ্ম্মসূত্ররচয়িতা পণ্ডিতেরা এই ব্যবস্থা দেন। ফলতঃ আমাদের ঋষি-মুনি প্রভৃতি সকলেই গাে-খাদক ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। সে বিষয়ে পাদ্রি উইন ও শেখ অলিউল্লাহর সহিত ঋষিরাজ বশিষ্ট ও বিধামিত্রের কিছুমাত্র প্রভেদ দেখা যায় না।” একথা বলার পরেই অবশ্য স্বভাবসিদ্ধ ঢঙে একটি পাদটীকা যােগ করে তিনি বলেন,

“এদিকে আবার গােবধে গুরুতর পাপ ও তাহার সুকঠিন প্রায়শ্চিত্ত বিষয় লিখিত হইয়াছে। (মনুসংহিতা। ১১। ১০৮১৭) অতএব মনুসংহিতায় ভিন্ন ভিন্ন সমষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন মতের বচন সমুদয় একত্র সঙ্কলিত হইয়াছে বলিতে হয়।”২৯

মনুসংহিতার পর রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ নিয়ে বিস্তৃত আলােচনা করেন অক্ষয়কুমার। সর্বত্রই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ঐতিহাসিক তথ্যসন্ধানী ও বিশ্লেষণাত্মক। অসঙ্গতি যেখানেই দেখতে পেয়েছেন, সেখানেই সমালােচনায়, এমনকি বিদ্রুপে মুখর হয়ে উঠতে বাধেনি তার। রামায়ণের বিস্তারিত আলােচনা তিনি করেছেন এবং দেখিয়েছেন, এটি ছিল উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারতে ক্রমশ আর্য সভ্যতা বিস্তারের মহাকাব্যিক কল্পরূপ মাত্র। তিনি এও দেখিয়েছেন যে, মহাভারতে বহু বিষয় প্রক্ষিপ্ত হতে হতে ক্রমশ এই মহাকাব্য বিপুলায়তন হয়ে দাঁড়ায়। কৃষ্ণের অবতারত্ব এবং ভগবদ্গীতাও ছিল তার মতে, মহাভারতে পরবর্তীকালের সংযােজন। এ বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত “মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব-প্রতিপাদক অনেক স্থলই যে পশ্চাৎ বিনিবেশিত হয়, ইহা একরূপ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের মূল উপাখ্যানের সহিত কৃষ্ণপ্রধান ভগবদ্গীতার কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। ঘােরতর যুদ্ধ বর্ণনার মধ্যে একখানি পরমার্থ-প্রধান সংকলিত দর্শনশাস্ত্র সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। প্রকৃত হাটের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান’।” পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র তার ‘কৃষ্ণচরিত্রে’ মহাভারত সম্বন্ধে অনেক আলােচনা করেছেন, যা অক্ষয়কুমারের আলােচনার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। আবার হিন্দু সমাজের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ চিত্রণে অক্ষয়কুমারের বর্ণনার সঙ্গে ‘আনন্দমঠ’-এর দেশমাতৃকার তিন রূপ বর্ণনার মিল দেখতে পাওয়া যায়। যদিও বঙ্কিমের ধর্মীয়তা অক্ষয়কুমারে এ সময়ে অনুপস্থিত ছিল। ভগবদ্গীতা’ রচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য অক্ষয়কুমারের মতে আধ্যাত্মিকতার নামে মারণযজ্ঞে উৎসাহ দান। তিনি বলেন,

“এই প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্যে কি জান? জীবাত্মার ধ্বংস হয় না, অতএব যত ইচ্ছা নরহত্যা কর, তাহাতে কিছুমাত্র পাতক নাই।”

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথও গীতা রচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একই কথা বলেছেন। প্রায় সবগুলি পুরাণের বিস্তারিত আলােচনা করে অক্ষয়কুমার দেখিয়েছেন যে এগুলি প্রাচীন নয়, অর্বাচীন, প্রায় সবই কাল্পনিক, এবং এক পুরাণ থেকে অন্য পুরাণে অনেক কিছু চালানাে হয়েছে।

সমাজ ভাবনা

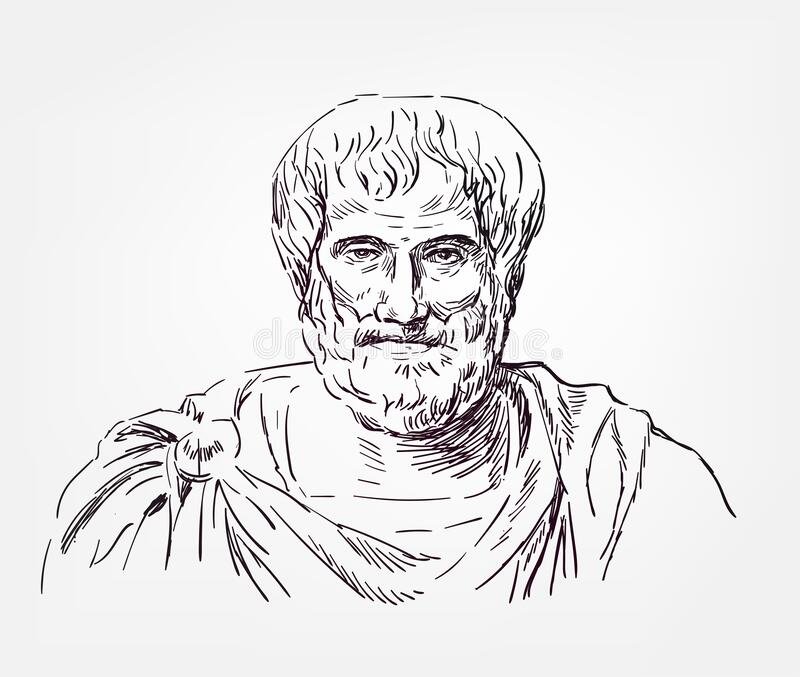

প্রচলিত অর্থে অক্ষয়কুমার দত্ত ধর্মবােধের ওপর খুব একটা গু(ত্ব আরােপ করেননি। মানবকল্যাণকে সামনে রেখেই তিনি গৌণত ধর্ম-সমীক্ষা করেছেন। অর্থাৎ ধর্ম-সমীক্ষায় তিনি কোনাে ধর্ম প্রচারকের ভূমিকায় নন, মানুষকে নিয়ে ভাবতে গিয়ে, মানুষের সার্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েই ধর্ম-সমীক্ষায় প্রবৃত্ত হন। মানুষের স্বরূপ সমীক্ষাই যেন তাকে ধর্ম-সমীক্ষায় প্ররােচিত করেছে। সমাজ-ভাবনা তার এই মানব-সমীক্ষারই পরবর্তী ধাপ। ধর্ম-সমীক্ষার মতাে সমাজ-ভাবনায়ও প্রথমেই তিনি যে সমাজে মানুষের বাস, তার দৈনন্দিন কাজ-কারবার, যে সমাজ ছাড়া মানুষ একদণ্ড বাঁচতে পারে না, সেই সমাজের উৎপত্তি নির্ণয়ে প্রয়াসী হন। সমাজের উৎপত্তির ব্যাপারে তার মধ্যে গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অ্যারিস্টটলের মতাে তিনিও মনে করেন যে, যুক্তি অথবা কোনাে চুক্তি নয়, সহজাত প্রবৃত্তির বশেই সমাজের উৎপত্তি।৩০ সমাজজীবন মানুষের জন্য অপরিহার্য এবং সেই জীবন তৈরি হয় তার স্বাভাবিক ও সহজাত প্রবৃত্তির মাধ্যমে। মৌমাছির উদাহরণ দিয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত এ বিষয়ে লিখেছেন “পরস্পর মিলিত হইয়া কার্য করা মধুমক্ষিকার স্বভাব। যদি এক একটি মধুমক্ষিকা এক একটি প্রশস্ত পুষ্পেদ্যানে স্থাপিত হয়, সুতরাং পরস্পর সাক্ষাৎকার ও একত্রে সহবাস করিতে না পারে, তাহা হইলে অপর্যাপ্ত আহার-দ্রব্য প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু তাহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ শক্তি সহকারে সমবেত যত্ন দ্বারা যেরূপ সুখ-সম্ভোগ ও কার্য সম্পাদন করিবার সামর্থ্য আছে, তাহা সাধন করিতে না পারিয়া অবশ্যই অসুখে কাল যাপন করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মনুষ্যের বিষয়ও অবিকল সেইরূপ। সমাজবদ্ধ হইয়া গ্রাম ও নগর মধ্যে একত্রে বাস করাই মনুষ্যের পক্ষে শ্রেয়কল্প, সংসার-শ্রম পরিত্যাগপূর্বক অবস্থিতি করা কোন মতেই উচিত নহে।”৩১

অক্ষয়কুমার দত্তের এ বক্তব্য থেকে এ কথা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায় যে, তিনি সমাজের উৎপত্তির ব্যাপারে মনে-প্রাণে ছিলেন চুক্তিতত্ত্বের বিরােধী। এখানে উল্লেখ্য যে, চুক্তিতত্ত্বের অনুসারীদের মতে, মানুষ তার প্রয়ােজনে চুক্তিবদ্ধ হয়ে সমাজ গঠন করেছে। অক্ষয়কুমার দত্তের বক্তব্য হচ্ছে, মানুষ তার প্রয়ােজনে সমাজ গঠন করে ঠিকই, কিন্তু তা হয় স্বাভাবিক ও সহজাত প্রবৃত্তিবশত। তিনি মনে করেন, ঈশ্বরের কাছ থেকে মানুষ সহজাতভাবে স্নেহ, প্রেম, দয়া, মায়া, ভালােবাসা প্রভৃতি সদ্গুণের সঙ্গে সমাজ গঠনের সহজাত প্রবৃত্তি লাভ করেছে। মানুষ যদি তার সহজাত প্রবৃত্তিবশত সমাজ গঠন করতে না পারে তাহলে ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত উপযুক্ত গুণাবলি অর্থহীন হয়ে পড়ে। ঈর্থর যেমন মানুষকে এ জাতীয় গুণে গুণান্বিত করেছেন, তেমনি এইসব গুণের স্ফুরণার্থে সমাজ গঠনের প্রবৃত্তি সহজাতভাবে মানুষকে দান করেছেন। এ বিষয়টিকে তিনি আরাে সুস্পষ্ট করেছেন এই বক্তব্যের মাধ্যমে,

“মনুষ্যদিগের পরস্পর সাপেক্ষতা বিস্তর সুখের মূল। গৃহনির্ণাণ, শস্য উৎপাদন, নৌকা গঠন, বস্ত্রবয়ণ ইত্যাদি যাবতীয় সুখ সন্ধান ব্যাপারে লােকের সমবেত চেষ্টার দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে, তাহা এক ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত হওয়া কোনক্রমেই সম্ভাবিত নহে। তদ্ভিন্ন সমাজবদ্ধ হইয়া বসতি করাতে আমাদের অনেকানেক মনােবৃত্তি সম্যক চরিতার্থ হইয়া অশেষ সুখ সঞ্চার করেন। …যিনি আমারদিগকে এই সুখকরী বৃত্তি প্রদান করিতেছেন, আমারদিগের গৃহস্থ ও জনসমাজস্থ হওয়া যে তাহার নিতান্ত অভিপ্রেত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মানুষের এই বৃত্তি থাকাকে স্বভাবতই অন্য সংসর্গে প্রবৃত্তি হয়।”৩২

মানুষ তার সহজাত প্রবৃত্তিতে প্রণােদিত হয়েই সমাজ গঠন করে, এবং প্রাকৃতিক বিধানেই সমাজ গঠিত হয়, এ ধরনের মতবাদে অক্ষয়কুমার আস্থাশীল হলেও সমাজকে তিনি জীবদেহ সদৃশ বলেও আখ্যাত করেছেন। বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে যেমন জীবদেহ গঠিত, সমাজও তেমনি গঠিত হয়েছে বিভিন্ন মানুষকে নিয়ে। জীবদেহের মধ্যে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহাবস্থান যেমন স্বাভাবিক, সমাজের মধ্যে মানুষের অবস্থানও তেমনি স্বাভাবিক। ঘড়ির উদাহরণ দিয়ে এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

“যেমন ঘড়ির বিভিন্ন অংশের নিজ নিজ কাজ ও গঠন বৈচিত্র্য আছে এবং সেগুলির সমন্বয়ে ঘড়ি স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে চলিয়া থাকে, তেমনি মানুষও আত্মস্বাতন্ত্র বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও অঙ্গস্বরূপ সমাজের সঙ্গে সে সুসংবদ্ধ। যন্ত্র সদৃশ সমাজও একটা পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর ন্যায় পরিদৃশ্যমান। মানুষ প্রাণী সদৃশ সমাজের অংশ, তাই ব্যক্তি মানুষের মঙ্গল সমগ্র সামাজিক মঙ্গলেরই নামান্তর।”৩৩

বেন্থামের হিতবাদী দর্শনের দ্বারা অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভাবিত হলেও সমাজে মানুষের অবস্থান সম্পর্কে তিনি ভিন্নমত পােষণ করতেন। তিনি সমাজের সুষম বিকাশের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরােপ করেন। কেননা তার মতে, সমাজের সুষম বিকাশের মধ্যেই ব্যক্তি মানুষের স্বার্থ সংরথিত হয়। মানুষ তার স্বভাবগত প্রবৃত্তিবশত উপলব্ধি করতে সক্ষম যে, অপরের স্বার্থরক্ষার মাধ্যমেই আপনার স্বার্থ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। অর্থাৎ মানুষের স্বভাবই এমন যে, সে এ কথা উপলব্ধি করতে পারে, নিজের কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে হলে অপরের অকল্যাণ কামনা করলে চলবে না। সামাজিক কল্যাণকে উপেক্ষা করে ব্যক্তিগত কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

এ প্রসঙ্গে সৌরেন্দ্রমােহন গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রণিধানযােগ্য। তিনি লিখেছেন যে, তাঁর মতে সামাজিক বিধিব্যবস্থার লক্ষ সর্বাত্মক কল্যাণ সাধন এবং তার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হল ব্যক্তিমানুষের স্বীয় স্বার্থকে সমষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভাসিত করে তােলা। বস্তুত এ মনােভাব তার রাষ্ট্রচিন্তায় প্রাধান্য পায়নি—কারণ তিনি নিজেই বলেছিলেন যে, অহং যেমন মানুষের একটি প্রবৃত্তি, তেমনি পরার্থপরতাও মানুষের অপর একটি সহজাত প্রবৃত্তি। একের স্বার্থ ও পরার্থের সামঞ্জস্য পরিণামে প্রতিটি ব্যক্তিকেই সুখ ও সমৃদ্ধির অধিকারী করে তুলবে। স্বার্থের এই উদার ও উদ্ভাসিত চিত্র মানুষের মনােজগতে যে অনুপস্থিত, সে বিষয়ে অক্ষয়কুমার অবহিত ছিলেন। তিনি মনে করতেন স্বার্থের অমিল ও সংঘাতই সমাজের যা-কিছু দুঃখ-কষ্টের মূল। এ কথার নজির হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন যে, কোনাে দেশের রাজা পররাজ্য লােভে যখন অন্ধের মতাে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখন উভয় দেশের সাধারণ মানুষ অশেষ দুঃখ ও বিনাশের সম্মুখীন হয়। জনসাধারণ যদি নিজ স্বার্থ ও রাষ্ট্রস্বার্থের অবিচ্ছেদ্যতা উপলব্ধি করে শাসকদের হিংসাত্মক আচরণকে প্রতিনিবৃত্ত করতে সক্ষম হয়, তাহলে অশান্তি ও যুদ্ধ বিগ্রহের অবসান ঘটবে।

অক্ষয়কুমার এক শান্তিপ্রিয় সমাজ সংগঠকের পরিকল্পক ছিলেন। রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে, জাতিতে-জাতিতে, সমাজে-সমাজে পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহকে তিনি আন্তরিকভাবে নিন্দে করতেন। তাঁর মতে, যুদ্ধবিগ্রহ সমাজের, মানুষের সুখ-শান্তি কেড়ে নেয়। এতে ধর্ম ও প্রকৃতির বিধি ব্যবস্থাকেও উপেক্ষা করা হয়, মানবতা হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। যে রাষ্ট্রনায়কেরা নিজ রাজ্যের প্রাধান্য দিতে গিয়ে বা পরিধি ব্যাপক করতে গিয়ে অপর রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাদেরকে তিনি লােভী বলে আখ্যাত করেছেন। তার মতে, এরা প্রজা রঞ্জক বা প্রজা হিতৈষী নন। যুদ্ধবিগ্রহ মানবিক মূল্যবােধকে পর্যন্ত বিপর্যস্ত করে দেয়। তাই যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে প্রাচীনকালের বহু সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে তাই তিনি বলেন,

“..পরমেথরের নিয়ম লঙঘন করিলে অবশ্যই তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয়। অতএব, যে সকল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে তাহারা ভারতভূমি অধিকার করিয়া প্রজাদিগের সহিত ন্যায়-বিরুদ্ধ ব্যবহার করিতেছেন সেই সকল মনােবৃত্তির প্রবলতা দ্বারা স্বদেশেরও অনেক প্রকার অনিষ্ট ঘটনা হইয়া আসিতেছে।”৩৪

এখানে উল্লেখ্য যে, অক্ষয়কুমার দত্ত ইংরেজদের ভারত অধিকারকে কখনাে সমর্থন করেননি। তিনি ইংরেজদের এ ব্যবহারকে অত্যন্ত পাপাত্মক বলে মনে করতেন এবং এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, ভারত ভূমিতে ইংরেজদের পতন অবশ্যই হবে। তার এ স্বপ্ন অবশ্যই সফল হয়েছে। ইংরেজদের প্রতি তার এ হেন মনােভাব তকালে প্রায় বিরল ছিল। রাজা রামমােহন রায়, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ভারতবর্ষে ইংরেজদের আগমনকে ঈধরের আশীর্বাদ বলে মনে করতেন।

যাইহােক, অক্ষয়কুমার দত্ত সবসময়ই মানুষকে একটি দায়িত্বশীল প্রাণী জ্ঞানে বিবেচনা করতেন। তার মতে, জন্মসূত্রেই সহজভাবে মানুষ কতকগুলাে দায়িত্ব নিয়ে পৃথিবীতে আসে এবং মানুষ হিসেবে সেগুলাের যথাযথ প্রতিফল তার পক্ষে অপরিহার্য। এই দায়িত্বগুলাে হচ্ছে “আপনার স্বাস্থ্য বজায় রাখা, আপনাকে শিক্ষায় পরিপূর্ণ করে তােলা, এবং সন্তানসন্ততিদের সযত্ন লালন ও পালনের মাধ্যমে সামাজিক প্রগতিকে ত্বরান্বিত করা। এ সকল দায়িত্ব পালনের মধ্যেই সুখ ও কল্যাণের পরশপাথর নিহিত।”৩৫

পূর্বসূরি রাজা রামমােহন রায় এবং বন্ধুবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় অক্ষয়কুমার দত্তও সমাজসংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন মনেপ্রাণে। রামমােহন-বিদ্যাসাগরের অনুগামী ও সহগামী হয়েই তিনি সমাজসংস্কারে আত্মনিয়ােগ করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন ভারতে লােকে শিক্ষা সমাপ্তির পর ১২ থেকে ৩৬ বৎসর কালাবধি বিবাহ করতেন। মেয়েদের বিবাহ হতাে এমন বয়সে, যখন তাদের স্বামী মনােনয়নের বুদ্ধি দেখা দিত। জার্মানির নজির উল্লেখ করে তিনি দেখিয়েছেন যে, সেখানে বিবাহের ন্যূনতম বয়স পুরুষের ক্ষেত্রে ২৫ এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৮। স্ত্রীকে সুখ স্বাচ্ছন্দে রাখতে সক্ষম জেনে তবেই সেখানকার যাজক ও কর্তৃপক্ষ লােককে বিবাহের অনুমতি দিতেন। ভারতেও এ ধরনের আইন থাকা তিনি আবশ্যক বলে মনে করতেন—নইলে ভারতের সুখ ও সমৃদ্ধি সুদূর পরাহত। বিবাহ বিধি পরিবর্তন করে এ সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট অভিমত হল,

- “১. কন্যা ও পুত্রে পাণি গ্রহণ সম্পন্ন হইবার পূৰ্ব্বে পরস্পর সাক্ষাৎকার, সদালাপ, উভয়ের স্বভাব ও মনােগত অভিপ্রায় নিরূপণ, সদাসৎ চরিত্র পরীক্ষা। এবং প্রণয় সঞ্চার হওয়া আবশ্যক।

- ২. শরীরের পূর্ণাবস্থা উপস্থিত না হইলে এবং জরাবস্থা উৎপন্ন অথবা জরাবস্থার কাল নিকটবর্তী হইলে পাণি গ্রহণ করা কর্তব্য নহে।

- ৩. পিতৃকূল, মাতৃকূল অথবা তকূলের কোন শাখা-প্রশাখা হইতে কন্যা ও পাত্র গ্রহণ করা কর্তব্য নহে।

- ৪. অসুস্থকায়, বিকলাঙ্গ, নির্বোধ ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তির পাণি গ্রহণ করা কর্তব্য নহে।

- ৫. স্ত্রী ও স্বামী উভয়ের মনের গতি, কার্যের রীতি ও ধর্মবিষয়ক মত এক প্রকার হওয়া আবশ্যক।

- ৬. এক এক পুরুষের এক এক স্ত্রী পাণিগ্রহণ করা কর্তব্য, অধিবেদন অর্থাৎ বহুবিবাহ কোনরূপেই কর্তব্য নহে।”৩৬

এখানে স্পষ্টত অক্ষয়কুমার দত্ত বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছেন। প্রজনন বিজ্ঞান ও শরীরতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক আলােচনার আলােকেই এখানে তিনি বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের দোষ অনুসন্ধান করেছেন। কোনােরূপ শাস্ত্রীয় দোহাই বা অনুশাসন নয়, বিজ্ঞানের পরশ পাথরে তিনি প্রচলিত বিবাহ রীতিকে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে এখানে অক্ষয়কুমার দত্তের পার্থক্য সুস্পষ্ট। বিদ্যাসাগর শাস্ত্রীয় ও মানবিক যুক্তিতে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের অহিত প্রদর্শন করে এ দুটি কুপ্রথা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। পক্ষান্তরে অক্ষয়কুমার দত্ত এ কাজ করেন শাস্ত্রের দোহাই না দিয়ে, কেবল বৈজ্ঞানিক যুক্তির আলােকে।

তাছাড়া অক্ষয়কুমার সুপ্রজননবিদ্যা ও শরীরতত্ত্বের দিক থেকে বাল্যবিবাহের অহিতের কথা বলেছেন। তিনি প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকদের এ বিষয়ের অভিমতের সঙ্গে সমকালীন বৈজ্ঞানিকদের মতামতের উল্লেখ অপরিণত বয়সে বিবাহের অপকারিতা বিশ্লেষণ করেছেন। জলবায়ুর তারতম্য অনুযায়ী বিভিন্ন দেশে বিবাহের বয়স নির্ধারণের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। শীতল দেশে যে প্রথা প্রচলিত তা উষ্ণ দেশের পক্ষে হিতকর হতে পারে। কাজেই শীতল দেশকে এ বিষয়ে আদর্শজ্ঞান করা অনুচিত। বহুবিবাহের ন্যূনতম বয়স সরকারের বেঁধে দেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করতেন। বহুবিবাহের অপকারিতা প্রসঙ্গে লােকের নিয়িতায় সরকারকেই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হচ্ছে বলে অক্ষয়কুমার অনুশােচনা করেন। সেজন্য ব্যক্তি ও পরিবারের ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপকে তিনি সমর্থন করেন। স্ত্রী কিংবা স্বামী কেউ যদি অবৈধ যৌন সংসর্গ করে কিংবা একের প্রতি অপরে নিষ্ঠুর আচরণ করে, তাহলে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইনের সাহায্যে তাদের বিবাহ নাকচ করে দেওয়া উচিত। বিবাহকে হিন্দুরা ধর্মাচরণ মনে করে, তাতে চুক্তি বলে কিছু নেই— অক্ষয়কুমার হিন্দুদের এই প্রথার নিন্দে করেছেন।

অক্ষয় দত্তের এই বিবাহ-সংস্কার উত্তরকালে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। আধুনিক পণ্ডিতদের অনুমান, উত্তরকালে কেশবচন্দ্র সেন যে ব্রাহ্মবিবাহ বিল আনেন তাতে অক্ষয়কুমার দত্তের বিবাহ-সংস্কারের প্রভাব রয়েছে। শুধু বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ রহিত করেই তিনি বিবাহ-সংস্কার করেননি, বিধবা-বিবাহের প্রবর্তনও তার বিবাহ-সংস্কার কর্মসূচির অন্তর্গত। তত্ত্ববােধিনী পত্রিকার এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বিধবাবিবাহের পরে তিনি বলিষ্ঠ যুক্তি প্রদর্শন করেন। এ প্রবন্ধে তিনি পুরুষদের বহুবিবাহ প্রথার নজির, বিধবাদের আর্থিক দুর্গতি, বাল্যবিধবাদের আত্মীয়-পরিজনদের মনঃপীড়া, বাল্যবিধবাদের স্বাভাবিক পদস্খলন, ভ্রণহত্যা, কুলীনদের বহু বিবাহের ফলে সামাজিক অধঃগতি এবং সতীদাহ নিবারণের মতাে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনেও জোরালাে যুক্তি উপস্থাপন করেন। অনেকের ধারণা, অক্ষয়কুমার দত্তের এ সকল যুক্তি বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কারে মদত যুগিয়েছে। তাই অক্ষয়কুমারের বিবাহ-সংস্কারের গুরুত্ব অপরিসীম।

উইলিয়ম ওয়ার্ড ১৮১১ সালে কৌলীন্যপ্রথা কিভাবে বাঙালি সমাজকে কলুষিত করছে তার বিবরণ দিতে গিয়ে ১২০টি বিবাহকারী এক ব্যক্তির কথা আমাদের জানিয়েছেন। ১৮০টি বিবাহকারী আর এক ব্যক্তির কথা কৃষ্ণমােহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি। ৪০/৫০টি বিয়ে সে তাে কুলীনদের কাছে কিছুই নয়। কুলীনদের নাম ও বিবাহসংখ্যা সংগ্রহের ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের উদ্যম প্রশংসনীয় হলেও, নিরপেক্ষ বিচারে পথিকৃতের গৌরব তার প্রাপ্য নয়। উল্লেখ্য, উনিশ শতকের তিরিশের বছরগুলিতে বহুবিবাহ সংক্রান্ত প্রণটি সমাজে বিশেষ আলােড়ন সৃষ্টি করে। ১৮৩১ সালেই বিষয়টি নিয়ে ‘সমাচার দর্পণ’ ও ‘সমাচার চন্দ্রিকা’য় বাদানুবাদ শুরু হয়ে যায়। এই বিতর্কের রেশ অন্যন্য পত্রিকাতেও লাগে। ‘সম্বাদ কৌমুদী’ এ বিষয়ক আলােচনার মাধ্যমে জনচেতনা জাগবে বলে আশা প্রকাশ করে। ‘এনকোয়েরার’ এবং জ্ঞানান্বেষণ’ তাে এ প্রথার ঘাের বিরােধী ছিলই। ১৮৩১ সালে ‘ইন্ডিয়া গেজেট’-এ একজন দেশীয় ব্যক্তি বহুবিবাহ ও কন্যাবিক্রয়—শাস্ত্রবিরুদ্ধ এই দুটি প্রথা নিবারণে সরকারি হস্তক্ষেপ দাবি করেন।৩৭ অবশ্য ‘সমাচার দর্পণ’-এর সম্পাদকের মতাে ‘ইন্ডিয়া গেজেট’-এর সম্পাদকও এ প্রথা রদে সরকারি হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় মনে করেননি। ‘ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া’র জনৈক লেখক৩৮ বা অক্ষয়কুমার দত্তের মতাে বুদ্ধিজীবীও আইন করে এর নিষিদ্ধকরণ প্রস্তাবকে স্বাগত জানাতে পারেননি। আর আইন করে তা নিবারিত হলে অক্ষয়কুমারের মতে ‘আমাদিগের দেশের আর কি মহত্ব রহিল এবং দেশস্থ লােকেরই বা কি মুখ উজ্জ্বল হইল।’ বিশেষ করে, এ প্রথা রহিত করা বহু আয়াস বা ব্যয়সাধ্য নয়, ‘কেবল পরস্পর আপনারা সকলে মনােযােগী হইলেই এইক্ষণে এ বিষয়ে কৃতকার্য হওয়া যাইতে পারে। অতএব এক্ষণে দেশস্থ মহাত্মাদিগের সমীপে বিনীতভাবে আমাদিগের এই নিবেদন যে অনুগ্রহ করিয়া এ বিষয়ে তাহারা কিঞ্চিৎ মনােযােগী হউন আর বিলম্ব করা কোনমতেই শ্রেয় নহে।’৩৯

তবে পরে মনে হয় অক্ষয়কুমারের মত কিছুটা হলেও পরিবর্তিত হয়েছিল। বহু বিবাহ রদ যে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট পারে, এবং গভর্ণমেন্টের পারা উচিত সেই কথাই জোরের সঙ্গে বলল ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত ‘বিদ্যাদর্শন’ পত্রিকা। যুক্তি এবং শাস্ত্র কোনােদিক দিয়েই এ প্রথা যে সমর্থন করা যায় না তা বলে পত্রিকাটিতে এ প্রথা নিবারণে সরকারি হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়। চল্লিশের দশকে পত্রিকাটির এই দাবি গুরুত্বপূর্ণ হলেও, এর আগে একাধিক পত্রিকা এ ব্যাপারে সরকারি হস্তক্ষেপ দাবি করেছিল, কাজেই ‘বিদ্যাদর্শন’-এর এই দাবি অভিনব কিছু নয়। এছাড়া ‘বিদ্যাদর্শন’-এর প্রচার সংখ্যা ছিল নিতান্ত সীমাবদ্ধ, কাজেই পত্রিকাটি জনমতকে বিশেষ প্রভাবিত করতে পেরেছিল, মনে করার কোনাে হেতু নেই।

অক্ষয়কুমারের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে বিশ্বপ্রকৃতি নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত। সেই নিয়মাধীনে ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক রাজনীতি লঙ্ঘন করলে প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী দণ্ডভােগ অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং সেই নিয়মের সঙ্গে সামাজিক দণ্ডনীতিও সম্পৃক্ত। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির দিক থেকে দণ্ডের প্রকৃতি ও পরিমাণে নির্ধারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়—শুধুমাত্র শাস্তি দিয়ে মানুষের দুষ্পবৃত্তি দূর করা যায় না। সেগুলির কারণ নির্মূল না হলে কুপ্রবৃত্তি মানুষের অন্তরে থেকেই যায়। এ প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার মনস্তাত্ত্বিক বিচারে তিনটি কারণ দেখিয়েছেন—

- ১. কোন কোন প্রবৃত্তি স্বভাবত অত্যন্ত প্রবল থাকাতে তাহার আতিশয্য দ্বারা আপনা হইতেই পাপ-কর্ম প্রবৃত্তি হয়।

- ২.বাহ্য বিষয় দ্বারা কোন কোন প্রবৃত্তি অতিশয় উত্তেজিত হইলেও দুৰ্ম্মতি উপস্থিত হয়।

- ৩. কোন কৰ্ম্ম কর্তব্য ও কোন কৰ্ম্ম অকৰ্ত্তব্য তাহা না জানাতেও অনেকানেক কুকর্ম ঘটিয়া থাকে।”৪০

কারণগুলির প্রথমটি সহজাত, দ্বিতীয়টি পরিবেশজনিত, এবং তৃতীয়টি অশিক্ষা প্রসূত। কুশিক্ষা ও অশিক্ষার দরুণ অনেক সামাজিক দুর্নীতির উদ্ভব হয়, যেমন সতীদাহ, সাগরে সন্তান বিসর্জন ইত্যাদি এবং সেগুলি সামাজিক আইনে অবৈধ নয়। মানুষের অপরাধ প্রবণতার কারণ দূরীকরণ ও অপরাধীদের শাস্তিবিধান প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমারের সংক্ষিপ্ত মতামত হল—

- ১. অপরাধীকে কারারুদ্ধ করে তার মানসিক চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থা চাই। সেই সঙ্গে তাকে কাজেও নিযুক্ত রাখতে হবে।

- ২. কারাগারে সম্ভাব্য অসৎ উপসর্গ থেকে অপরাধীকে সরিয়ে রাখতে হবে।

- ৩. উত্তম শিক্ষকের সাহায্যে অপরাধীর বুদ্ধিবৃত্তির মার্জনা প্রবৃত্তির বিকাশ এবং কারাগারে সাধু ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিদের সাক্ষাৎ ও পরিদর্শনের সাহায্যে অপরাধীদের সাধুপদেশ প্রদানের ব্যবস্থা।”

অক্ষয়কুমার কয়েদিদের উপর অমানুষিক অত্যাচার সম্পর্কে বলেন যে, তারা অশুভ প্রবৃত্তির বশে অপরাধে লিপ্ত হয়। দণ্ডের উদ্দেশ্য যদি অপরাধ নিবারণ হয় তবে দেখা দরকার কি কারণে তারা ঐসব কাজে প্রবৃত্ত হয়। অবশ্য এ প্রচেষ্টা কোনাে দেশেই হয়নি। ফলে অসহ্য পীড়ন সত্ত্বেও সর্বদেশেই অপরাধীর সংখ্যা না কমে বরং বেড়েই গিয়েছে।

রাষ্ট্র ভাবনা

স্বাভাবিক ও সম্পূর্ণ সহজাত প্রবৃত্তিবশত মানুষ যে সমাজ গঠন করে সেই সমাজের দর্পণরূপে রাষ্ট্রকে দেখেছেন অক্ষয়কুমার দত্ত। তাঁর মতে, রাষ্ট্রের মধ্যেই সমাজের চরিত্র ও চেহারা ফুটে ওঠে। আর এ কারণেই রাষ্ট্র থেকে সমাজকে, কিংবা সমাজ থেকে রাষ্ট্রকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। রাষ্ট্র দুর্বল হলে সেখানে নৈরাজ্য দেখা দেয়। ফলে নাগরিকরা ছােট ছােট গােষ্ঠী ও উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে নাগরিকরা এক একটি গােত্রের অধীনে নিজেদের স্বতন্ত্র পরিবারভুক্ত বলে মনে করে। এ ধরনের সমাজব্যবস্থার উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি এশিয়া ও আরব জাতির উল্লেখ করেছেন।৪১

সামাজিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই ভারতবর্ষে যৌথ পরিবার প্রথা প্রচলিত বলে অক্ষয়কুমার মনে করেন। রাষ্ট্রশক্তি দুর্বল হলে যেমন নাগরিকদের দুঃখ-দুর্দশা বৃদ্ধি পায়, রাষ্ট্রশক্তি সবল হলে তেমনি নাগরিকদের মনে ধন, প্রাণ, শক্তি ও সম্পত্তি সম্পর্কে নিরাপত্তার ভাব জাগ্রত হয় এবং সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি তখন আর থাকে না। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি যে মানব ও সমাজ কল্যাণের পরিপন্থী, একথা অক্ষয়কুমার দত্ত অনেক পূর্বেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সে যাই হােক, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক বা সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ককে অক্ষয়কুমার দত্ত অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করতেন এবং এ কথা বিবাস করতেন যে, সরকারের উচিত তার রাষ্ট্রের নাগরিকদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। এ প্রসঙ্গে সৌরেন্দ্রমােহন গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন তার মতে ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে গােষ্ঠীর স্বার্থান্বিত সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। সরকার ঐ গােষ্ঠীবদ্ধ মানুষের প্রতিভূ। ব্যক্তি মানুষ যে কারণে সমাজবদ্ধ হয়েছে সেই কারণ বা উদ্দেশ্য সরকারি কার্যকলাপের অঙ্গীভূত হওয়া বাঞ্ছনীয়—যুথবদ্ধ প্রচেষ্টা বিনা বহু কাজই সাধন করা যায় না। অক্ষয়কুমার আরও মনে করতেন যে, সরকারের কাজ শুধু লােকের জীবন ও ধন-সম্পত্তি রক্ষাই নয়, তাদের বৈষয়িক উন্নয়ন এবং দেহ ও মনের বিকাশ সাধনেও সহায়তা করা অন্যতম কর্তব্য। লােকে স্বাস্থ্যহীন হলে তারা তাদের নাগরিক দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়। একের রােগ অপরের ভিতর সংক্রমিত হয়। লােকের মধ্যে স্বাস্থ্যজ্ঞান বিস্তারও সরকারের কাজ। ঠিক তেমনি নীতিজ্ঞান ও মননশীলতার সাহায্যে মানুষের ইন্দ্রিয়াসক্তি সংযত না হলে সমাজেরই অশেষ দুর্গতি ঘটে। সেজন্যে জনসাধারণের নীতিবােধ ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধনার্থে সরকারকে শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হতে হবে। যে সরকার জনসাধারণের কাছে তার এইসব দায়িত্ব পালনে অক্ষম, সে সরকার রিক্ত অধমর্ণের ন্যায় দোষী। শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা যেমন সরকারের একটি গুরুদায়িত্ব, তেমনি দৈহিক জ্ঞান ও মানবিক মূল্যবােধে মানুষকে সুশিক্ষিত করে তােলাও সরকারের আদর্শ হওয়া উচিত।”৪২

প্রথমের দিকে কিন্তু অক্ষয়কুমার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে খুব একটা উচ্চবাচ্য করেননি। করবেনই বা কি করে? উনিশ শতকের বিশের দশকে যাদের জন্ম তারা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হবেন—এমনটা আশা করাই ভুল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বের প্রতি ‘শিতি’ হিন্দুদের সমর্থন ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি সাধারণ ঘটনা, কেবল মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী নয়, সাধারণ মানুষও ইংরেজ রাজত্বের প্রতি একই মনােভাব পােষণ করত। অন্যদিকে মুসলমান যবন শাসনের প্রতি ছিল তাদের স্বাভাবিক বিদ্বেষ। মােগল শাসন তথা বাংলার নবাবি শাসনকে তারা অত্যাচারমূলক ছিল বলে গণ্য করত। এইভাবে ‘শিক্ষিত’ হিন্দুদের সমর্থন নিয়ে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ শাসন ছিল প্রত্যক্ষ বাস্তবতা, মােগল শাসন স্মৃতিমাত্র, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই হিন্দু মানসিকতাই বহমান ছিল, ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা সিপাহি বিদ্রোহকেও তারা সমর্থন করেনি। অক্ষয়কুমারও এ ক্ষেত্রে ব্যতিত্র(ম ছিলেন না। সংক্ষেপে, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় জাতীয়তাবাদ সূচনার বৈশিষ্ট্য ছিল তিনটি—হিন্দু গৌরব, ইংরেজ শাসনের প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতি এবং পূর্বর্তন মুসলমান শাসনের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা। অবশ্য হিন্দুদের মধ্যেও ঐক্য ছিল না, হিন্দুরা ছিল বহুধা বিভক্ত এবং জাত-পাতে দীর্ণ-শীর্ণ।

তবে ইংরেজ শাসন সম্পর্কে অনেকের মতাে অক্ষয়কুমার দত্তের মনােভাব ধীরে ধীরে অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যে পরিবর্তিত হয়েছিল ইতিহাস তার সাথী হয়ে আছে। ১৮৪০ সালে ‘বিজ্ঞানদায়িনী সভা’র বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যাকালীন বৈঠকে একটি বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হয়। বিষয়টি ছিল এ দেশ ইংরাজদিগের হস্তগত হওয়াতে বাঙ্গালীরা সুখি (যথাযথ) কি না’। এ উপলক্ষে অক্ষয়কুমার যে বক্তব্য দেন ৫ ডিসেম্বর ১৮৪০ তারিখে ঈর্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বর্ভূক্ততার শিরােনাম ছিল ইংরাজেরা বঙ্গদেশে আগমন করাতে এতদ্দেশীয় লােকেরা উত্তমাবস্থায় আছে কিনা। উত্তরে অক্ষয়কুমার ওই বক্তৃতায় বলেছিলেন,

“যবন নৃপতিগণের (অর্থাৎ পাঠান-মােগলদের) অধীনে বাঙ্গালীরা যদ্রুপ দুর্দশাসাগরে নিমগ্ন ছিল, তাহা স্মরণ করিতে হইলে কঠিন হৃদয় একেবারে বিদীর্ণ হইয়া যায়, তাহারা এদেশের রাজা ছিলেন বটে, কিন্তু প্রজারা প্রায় তাহাদিগের অধীনে সুখী ও সুস্থির চিত্ত থাকিতে পারিতেন না, বরং নিয়তই অনিয়ম ও অত্যাচারের সহিত সাক্ষাৎকার করিতেন।…বর্তমান সুসভ্য ইংরাজ দেশাধিপতিদিগের রাজত্বে”৪৩

আর তার সম্ভাবনা নেই, অর্থাৎ ‘বাঙ্গালীরা বেশ সুখেই রয়েছে। তত্ত্ববােধিনী পত্রিকাতে মুসলমানরূপী পিশাচ কর্তৃক বিবিধ অত্যাচারের বিবরণ এবং ইংরেজদের প্রাদুর্ভাবে ৮০০ বছর পর্যন্ত যে দুঃখ এদেশে সঞ্চিত হইয়াছে তাহা ক্রমে দূরীভূত হইতেছে’ বলে মন্তব্য করা হয়। ‘সৰ্ব্বশুভকরী’ নামে একটি পত্রিকাতেও মুসলমান শাসনে হিন্দুদের অবস্থা উল্লেখ করে মন্তব্য করা হয়,

“এই দেশ যখন দুরন্ত যবনজাতি দ্বারা আত্রান্ত হইয়াছিল তৎকালে ঐ দুবৃর্ত্তজাতির দৌরাত্মে আমাদিগের সুখ সম্পত্তির একেবারেই লােকাপত্তি হইয়াছিল…দুশ্চরিত্র যবনজাতির ভয়ে স্ত্রীলােকদিগের প্রকাশ্য স্থানে গমনাগমন ও বিদ্যানুশীলন সম্পূর্ণ রূপে স্থগিত হইয়া গেল। সকলেই আপনাপন জাতি প্রাণ কুলশীল লইয়া শশব্যস্ত, স্ত্রী জাতিকে বিদ্যাদান করিবেক কি পুরুষদিগেরও শাস্ত্রালােচনা মাথায় উঠিল।”৪৪

‘সােমপ্রকাশ’ পত্রিকাতেও বলা হয়, “মুসলমানদিগের রাজত্বকালে প্রজাদিগকে যে সমস্ত অত্যাচার ও পীড়া সহ্য করিতে হইয়াছিল, এক্ষণে ঐ সকল অত্যাচারের কথা শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বকাল স্মরণ হইলে শরীরের শােণিত শুষ্ক হইয়া যায়। সে সম্বন্ধে ব্রিটিশ রাজ্যকে ‘রাম রাজ্য’ বলিলে বােধহয় অত্যুক্তি হয় না। অত্যাচারের কথা দূরে থাকুক এক্ষণে কেহ কাহাকে একটি উচ্চ কথা বলিতে সমর্থ হয়। না। প্রজাগণ নিঃশঙ্কচিত্তে ও পরম সুখে ব্রিটিশ রাজ্যে বাস করিতেছেন। এই সকল বিষয় পর্যালােচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ভারতবর্ষের সৌভাগ্য সূৰ্য্য ক্রমশ উদয় হইতেছে।”৪৫

এভাবে বার বার ইংরেজ তােষণের শিকার হয়েছেন অক্ষয়কুমারও। তিনি বহু স্থানে ‘হিন্দু জাতি’ শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন এবং এই হিন্দু জাতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যই যথাক্রমে তার গর্ব, পরিতাপ ও স্বপ্নের বিষয়বস্তু। হিন্দু জাতির প্রাচীন গৌরবের অবলুপ্তির জন্য তিনি প্রাক্-ব্রিটিশ মুসলিম শাসনকেই দায়ী করেছেন,

“সেই হিন্দু এখন এই হিন্দু। তদীয় পূর্ব প্রভাব ও পূর্ব মহিমার ধ্বংসাবশেষও বিদ্যমান নাই। সমস্ত বাষ্পীভূত হইয়া গিয়াছে।…মামুদ শা ও সবুক্তগীন! তােমরা ঐরাবতের পদে লৌহশৃঙ্খল বদ্ধ করিয়াছ। তাহার আর মােচন হইল না। মােগল ও পাঠানকূল! দুর্ধর্ষ যবন-রাজ-কুল! তােমরা (মাগতই তদীয় কঠিন বন্ধনের উপর কঠিনতার বন্ধন সংগঠন করাইয়াছ। তাহার আর পদচারণ ও পার্থ পরিবর্তনেরও সামর্থ্য নাই। যেদিন তােমরা তাহাকে স্পর্শ করিয়াছ, সেই দিন তাহার স্বাধীনতা সুখের মৃত্যু দিবস। জননী ভারতভূমি! সেইদিন তােমার চিরদিনের মত দুর্দিন উপস্থিত হইল।”

তার বিচারে হিন্দুজাতিকে তাদের এ দুর্দশা থেকে পরিত্রাণ দিতে পারে একমাত্র ইংরেজ। সেকালের বহু হিন্দু চিন্তাশীলের মতাে মুসলমান আগমন থেকে ভারতের পরাধীনতার সূচনা ধরে নিলেও অক্ষয়কুমার তৎকালীন মধ্যবিত্ত হিন্দু জাতীয়তাবাদীর মত বহুকালগত নবাব-বাদশাহদের বিরুদ্ধে অর্থহীন অন্ধবির্বাস প্রকাশ করেননি ঠিকই, কিন্তু তিনিই আবার সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন ‘কদাচিৎ কোনাে অত্যাচার হইলে সুপ্রীম কোর্ট-এর বিচারে গবর্ণর জেনারেল’ নিজেও শাস্তি পান। যাতায়াতের সমস্যা ও আপদ-বিপদ ইংরেজ আমলে আর নেই, দেশজুড়ে ভালাে রাস্তা তৈরি হয়েছে, এখানে হাট-বাজার, গঞ্জ ইত্যাদি বসেছে। সুতরাং অ(য়কুমার দত্ত-র সিদ্ধান্ত শান্তির যদিস্যাৎ সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন না হয় তথাচ পূৰ্ব্বাপেক্ষা অধুনা লােকেরা স্বচ্ছন্দপূৰ্ব্বক স্থিরচিত্তে কালযাপন করিতেছে তাহারদিগের মনােমধ্যে দিবসে ডাকাইতি ও বর্গির হ্যাঙ্গামা ক্ষণকালের নিমিত্তে আর জাগরুক হয় না।৪৬ তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব। অক্ষয়কুমারের বয়স কুড়ি। এর অনেক পরে, অর্থাৎ ১৮৮৩ সালে ‘ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়’-এর ‘উপক্রমণিকা’য় অক্ষয়কুমার লিখলেন,

“ইংলণ্ড! ইংলণ্ড! তুমি অক্লেশে দুঃসাধ্যবিষয় সিদ্ধ করিয়াছ। বহুদূর-স্থিত লক্ষ অনায়াসে বিদ্ধ করিয়াছ। জগজ্জনের চির বাঞ্ছিত সম্পত্তি সুকৌশলে করস্থ করিয়াছ। বলিতে কি, তুমি অসাধ্য-সাধন ও অঘটন-সংঘটন করিয়া বিধ-জনের নয়ন-যুগল বিস্ফারিত করিয়াছ। সমগ্র ভারতভূমিকে একচ্ছত্রা করিয়া ভারতবর্ষীয় কবীন্দ্রগণের মনঃ কল্পনা সফল করিয়াছ এবং বাল্মীকী, কালিদাস, কণাদ ও আর্যভট্টের স্বজাতীয়বর্গকে পদাবনত করিয়া নিজ সিংহাসন উজ্জ্বল ও উন্নত করিয়াছ। আমরা মন্ত্রণা-বলে তােমাকে রাজ-সিংহাসনে অধিরূঢ় করিয়া রাজমুকুট প্রদান করিয়াছি ও প্রীত মনে তােমাকে ধন-প্রাণ সমর্পণ করিয়া তােমার বশতাপন্ন হইয়া রহিয়াছি। এবার ভাবিয়া দেখ, কত কোটি লােকের সুখ দুঃখ, ধৰ্ম্মাধর্ম, ভদ্রাভদ্র, মানাপমান ও এমন কি জীবন-মরণও তােমার হস্তে সমর্পিত রহিয়াছে। তােমার অধিকারে আমাদের স্বাস্থ্য-ক্ষয়, বল-ক্ষয়, আয়ুঃক্ষয় ও ধৰ্ম্মক্ষয় ঘটিতেছে। তুমি অধিক বিতরণ কি সংহরণ করিতেছ, কে বলিতে পারে? তুমি শিক্ষা দান করিতে গিয়া স্বাস্থ্য হরণ করিতেছ। অর্থোপার্জনের বিবিধ পথ প্রস্তুত করিতে গিয়া শ্ৰমাতিশয় ও তাহার বিষময় ফল-পুঞ্জ উৎপাদন করিতেছ, বাণিজ্য-বৃত্তি প্রসারণ করিতে গিয়া অশেষ-দোষাকর দুমূল্যতাদোষ ও তৎসহ কৃত অধৰ্ম্ম-বংশের বৃদ্ধি করিতেছ, এবং সভ্যতা-সুখের পরিচায়ক সুখ-সামগ্রী সকলের সংঘটন করিতে গিয়া ভােগাভিলাষ প্রদীপন পূর্বক পাপের স্রোত প্রবল করিতেছ।”৪৭

অক্ষয়কুমার দত্ত এজন্য ভারতের আবগারী ব্যবস্থাকে দোষারােপ করে বলেন “ফলত তােমার প্রজারা স্বচ্ছন্দে নাই। প্রায় যাবৎ জাগ্রত-কাল নানারূপ ক্লেশ করিয়া কষ্ট-শ্রেষ্ঠে দিনপাত করা কোটি কোটি ব্যক্তির জীবন-ব্রত হইয়া উঠিয়াছে! বহুতর স্কুলেই দেখিতে ও শুনিতে পাই, প্রায় সকলেই মগ্ন, সকলেই বিব্রত এবং সকলেই নানা চিন্তায় চিন্তাকুল। একটু আরাম নাই, আরাম নাই, আরাম নাই। দুর্মূল্যতা-দোষে অনেকেই উচিত মত ও আবশ্যক মত আহার সামগ্রী প্রাপ্ত হয় না।”

এরপর অক্ষয়কুমার ব্রিটিশ শাসিত দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, আইন ব্যবস্থা ইত্যাদির প্রতি কটাক্ষ করে বলেন “এই সমুদায় প্রত্যক্ষভূত বাস্তবিক ব্যাপার। ইহার অন্যথা হইবার বিষয় নাই। যে সুসভ্য বা সভ্যতাভিমানী রাজার রাজতন্ত্রে মানবীয় মনের এরূপ দুরবস্থা সংঘটিত হয়, সে রাজারও কলঙ্ক, সে রাজ্যেরও কলঙ্ক, সে সভ্যতারও কলঙ্ক। —দেখিতে দেখিতে কি পরিবর্তনই ঘটিয়া উঠিল। সে বিষয়ের পূর্বাপর অবস্থা পর্যালােচনা ও প্রদর্শন করা আমার এ নিস্তেজ মনের কার্য নয়। এহেন অবস্থায় অক্ষয়কুমার বেশ ধন্দে পড়ে যান, কি করবেন ভেবে পান না। তিনি তাই ব্রিটিশদের কৃপাপ্রার্থী হয়ে কাতরভাবে লেখেন “স্বাস্থ্য-নাশ ও ধৰ্ম্ম-নাশের কি প্রতিষেধ আছে? উভয়ের কি ভীষণ পরিণাম! কি ভীষণ পরিণাম! যাহা হউক, ইংলণ্ড ! তােমার দয়া প্রকাশ ব্যতিরেকে আর আমাদের উপায় নাই। আমরা কৃপাপাত্র আমাদিগকে কৃপাদৃষ্টে দৃষ্টি কর এই প্রার্থনা।…তুমি অনুসন্ধান করিয়া আমাদের সমুদায় নিরূপণ ও নিবারণ কর।”৪৮ তাছাড়া ব্রিটিশ আমলে যে ভারতীয় জনজীবনে অনেক পরিবর্তন তথা উন্নতি হয়েছে যেমন- ‘বিদ্যালয় চিকিৎসালয় রাজপথ, বাষ্পীয় রথ (রেলওয়েজ), অপূৰ্ব্ব সেতু’ ইত্যাদি দেখে অক্ষয়কুমারের স্থির সিদ্ধান্ত তুমি আমাদের প্রতি নির্দয় নও ইহা প্রসিদ্ধই আছে। কিন্তু তারপরেই অক্ষয়কুমার আবার বলেন,

“ঘাের রজনী সম্মুখীন দেখিয়া আরাে দয়া আরাে দয়া বলিয়া তােমার চরণ সন্নিধানে নিবেদন করিতেছি।”৪৯

তবে সমসাময়িক শিক্ষিত প্রগতিবাদীদের তুলনায় অক্ষয়কুমার ছিলেন আলাদা প্রকৃতির, তা বােঝা যায় হরিশচন্দ্র মুখােপাধ্যায়, ভূদেব মুখােপাধ্যায় কিংবা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতাে মনীষীদের সঙ্গে তাঁর প্রতিতুলনায়। হান্টার কমিশনের অন্যতম সম্মানিত সদস্য, রক্ষণশীল, ব্রাহ্মণ্যবাদের অত্যুৎসাহী প্রবক্তা, হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র, পণ্ডিতপ্রবর ভূদেব মুখােপাধ্যায়ের ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার ও ব্রিটিশ ভক্তির অনেক উদাহরণ সুবিদিত। তত্ত্ববােধিনী পত্রিকার ‘পেপার কমিটিতে অক্ষয়কুমারের সতীর্থ রাজেন্দ্রলাল মিত্র অক্ষয়কুমারের সঙ্গে একই সামাজিক অভিজ্ঞতার অংশীদার হলেও ইংরেজ শাসনের প্রকৃত চরিত্র সম্বন্ধে কোনাে বােধ তাকে স্পর্শ করেনি। প্রাচ্যবাদী ইতিহাসচর্চার বাহক রাজেন্দ্রলাল ইংরেজ শাসনের ছত্রছায়ায় ভবিষ্যৎ ভারতের মুক্তির পথ দেখতে পেয়েছিলেন।”৫০ এহেন রাজভক্তি অক্ষয়কুমারের পথে কল্পনারও বাইরে ছিল। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে তার দ্বিধাহীন বক্তব্য,

“ইংরেজরা অধর্ম-সহকারে ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন, এবং অধর্ম-সহকারে শাসন করিয়া আসিতেছেন।” (‘ধৰ্ম্মনীতি’ দ্রষ্টব্য)।

১৮৫১ সালে তিনি এমন মন্তব্য করতেও দ্বিধাবােধ করেননি যে, “রাজপুরুষেরা যেরূপ অসঙ্গত অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসহ্য বােধ হইতেছে। অন্য দেশে এ-প্রকার ঘটনা ঘটিলে একটা খণ্ডপ্রলয় উপস্থিত হইত। ইংরাজ রাজপুরুষেরা যেমন দুর্দান্ত, ভারতবর্ষীয় লােকদিগকে তেমনি মৃদুস্বভাব পাইয়াছেন।”৫১

ভারতের অতীত গৌরব নিয়ে অক্ষয়কুমার গর্ব করেছেন। বহু রচনায় প্রাচীন ভারতের প্রশংসা করেছেন। এ নিয়ে তিনি ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়’ গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে ১৬২-১৬৭ পৃষ্ঠা জুড়ে অনেক কথাই লিখেছেন। তাই তার সকরুণ আবেদন এই দেশকে কেন এমন দুর্দশায় পড়িতে হইবে। অক্ষয়কুমার লেখেন,

“..এবং ইংলণ্ড! তুমি ও তােমার সহােদরাগণে বহুকালাবধি তাহার অনুগ্রহ প্রত্যাশায় প্রত্যাশাপন্ন ছিলে, এই সেই এককালের রাজমহিষী মহীয়সী ভারতভূমি এখন নিতান্ত দীনভাবে তােমার শরণাগত ও চরণাবনত হইয়া ত্রাহি ত্রাহি কাতর স্বরে ক্রন্দন করিতেছে। এখন, ইংলণ্ড! তােমার উচিত কৰ্ম্ম তুমি কর। বিজ্ঞান বিশােধিত দয়া প্রকাশ কর, দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা কর, রাজভাবকে এক পার্কে রাখিয়া প্রজাগণের প্রতি মাতৃভাব প্রদর্শন কর এবং যদি সম্ভব হয়, অবসন্ন-প্রায় ভারতভূমিকে রক্ষা করিয়া তাহার অশ্রু জল বিমােচন কর।”৫২

এই অনুচ্ছেদটি বিচ্ছিন্নভাবে পাঠ করলে মনে হবে— অক্ষয়কুমার এখানে প্রথম দিককার রাজভক্ত নরমপন্থী কংগ্রেসী নেতাদের মতাে আবেদন-নিবেদন করছেন নতমস্তকে। কিন্তু সমকালীন বাংলার তথাকথিত ভদ্রলােকদের বিকাশের পরম্পরা যথাযথ অনুধাবন করলে এটাই স্পষ্টায়িত হবে যে, একান্ত ব্রিটিশভক্তি ছেড়ে অক্ষয়কুমারের কাছে ব্রিটিশ শাসনের নেতিবাচক দিকগুলি ধীরে ধীরে ধরা পড়ছে। আর সেইমত তার চিন্তা-ভাবনার প্রকৃতিও পরিবর্তিত হচ্ছে। রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে এই মােহমুক্তির চিত্র তার রচনাবলিতে ধরা পড়ে। তাই বলা যায়, ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে তার মনােভাব ১৮৪০ সালে যা ছিল ১৮৮৩ সালে সেইখানেই স্থির থাকেনি। ব্রিটিশ শাসন ও শােষণের প্রকৃত রূপটি তিনি ক্রমশ যেন দেখতে পাচ্ছিলেন।

এটাও আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে, অক্ষয়কুমার তার গবেষণায় কোনােরকম সরকারি সাহায্য পাননি, কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্র সরকারি অর্থানুকূল্য ও পৃষ্ঠপােষকতা লাভ করেছিলেন। কিন্তু সরকারি-বেসরকারি কোনাে প্রতিষ্ঠানের কাছের লােক ছিলেন না অক্ষয়কুমার দত্ত। তার ওপর কোনাে স্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তকমা ছিল না তার। তার যা কিছু অর্জন, সবই ব্যক্তিগত প্রয়াসে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রই তাকে শক্তি জুগিয়েছে। গভীর মনােবল এবং অদম্য উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার দুরূহ কর্মের ভার নেন। অক্ষয়কুমার যেমন তাঁর সাহিত্যের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির ছাপ রেখে গেছেন, তেমনি ধর্মের ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিজনিত মনােভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কিন্তু নীতি প্রচারেও তার সমান উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। তিনিই বাঙালির প্রথম নীতি শিক্ষক—হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এই অভিমত গভীর তাৎপর্যময়। তথ্যনিষ্ঠ বিষয়বস্তুর উপর অক্ষয়কুমারের গদ্যরীতি স্বাভাবিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভাবের প্রকাশ ক্ষমতায় তাঁর গদ্যরীতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। স্বভাবতই বাংলা গদ্যের উন্মেষযুগে তার গদ্যের বৈশিষ্ট্য বিশেষ প্রশংসনীয়। বিদ্যাসাগর সাহিত্যিক গদ্যভাষা তৈরি করলেও তার আগেই অক্ষয়কুমারের হাতে যে বাংলা মননশীল গদ্যের একটা মূল-চলন গড়ে উঠেছিল, সেই কথাই স্পষ্ট করে বলা দরকার। আবার এখনও অনেকেই বিদ্যাসাগরকেই বাংলায় যতিচিহ্ন স্থাপনের পথিকৃৎ বলে থাকেন, এই পদটিও ঐতিহাসিক বিচারে প্রাপ্য অক্ষয়কুমার দত্তের। বহু বিচিত্র দেশি ও বিদেশি যতিচিহ্নকে তিনিই বাংলা গদ্য ভাষায় প্রথম যথাযথভাবে ব্যবহার করেছিলেন। তার জন্মের দুশাে বছরে তাকে ভুলতে বসেছি, তার বহু অবদানের ইতিহাসও কি আমরা ভুলেই থাকব? পাশাপাশি এটাও বলতে হয় যে, অক্ষয়কুমারের গদ্যে অবশ্য সরসতার অভাব রয়েছে। আসলে বিষয়ের কারণেই তার গদ্য সরস হয়ে উঠতে পারেনি। রামমােহনের গদ্যেও বিষয়মাহাত্ম্য আছে, ফলে সে গদ্যও সরস নয় কারণ তার ভাব শাস্ত্রঘটিত বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে প্রকাশিত হয়েছে। এবং তার ভাষা ছিল তার্কিকের ভাষা। অক্ষয়কুমারের রচনার বিষয়বস্তুও তথ্যনিষ্ঠ, তবে তাতে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের সুদৃঢ় অবস্থান থাকায় বিষয়গুণে তা মহৎ হলেও তেমন সরসতা লাভ করতে পারেনি।

বড়ই আফসােসের ব্যাপার এই যে, আমরা অক্ষয়কুমারকে যথার্থ সম্মান জ্ঞাপন করতে পারিনি। প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন,

“অক্ষয়কুমার কেবল পুস্তকের আয়ে স্বার্থে ও পরার্থে প্রতি মাসে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াও ছত্রিশ হাজার টাকা রাখিয়া যান। তিনি (তাহার) অস্থাবর সম্পত্তির ৩/৭ ভাগ বিজ্ঞান আলােচনা, বিদ্যোৎসাহ-বর্ধন, (দারিদ্রের) দুঃখবিমােচন ও বালকদিগের শরীর পুষ্টির জন্য অর্পণ করিয়া (যান)।”

বিজ্ঞান আলােচনা, বিদ্যোৎসাহ-বর্ধন ইত্যাদির জন্য এই অর্থ কীভাবে খরচ হয়েছিল? প্রভাসবাবুর প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদটি এইরকম, “অক্ষয়কুমারে মৃত্যুর পর ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩ সালে বালীতে (অনেক) সাহিত্যিকের উপস্থিতিতে একটি বিরাট স্মৃতিসভার অধিবেশন হয় সেই সভায় বালীতে অক্ষয়কুমারের স্মৃতিফলক স্থাপনার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং এজন্য একটি সমিতিও গঠিত হয়। কিন্তু অদ্যাবধি (১৯৩৭) কোন ফলক স্থাপিত হয় নাই—অধিকন্তু ‘চণ্ডিপাঠ চতুর্থ ভাগও’ (আজ) বিদেশী ব্যবসায়ীর করতলগত।”৫৩ ১৯৩৭ সালের এই আক্ষেপােক্তির সঙ্গে আজকের পরিস্থিতির একটাই প্রভেদ—‘চণ্ডিপাঠ চতুর্থ ভাগ’ এখন আর বিদেশী ব্যবসায়ীর করতলগত’ নয়, হয়তাে স্বদেশি প্রােমােটরের অধিগ্রহণের অপেক্ষারত।

নকুড় বিশ্বাস জানাচ্ছেন,

“১২৯৩ সালের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার বেলা ৫ টার সময় শােভাবাজার রাজবাড়ির নাটমন্দিরে একটি বৃহতী সভা হয়।” “মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত যাবজ্জীবন প্রভূত যত্ন সহকারে বিজ্ঞান, সাহিত্য ও তত্ত্বদর্শন বিষয়ক বিবিধ রচনার দ্বারা স্বদেশীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া এবং দীর্ঘকালব্যাপী দুঃসহ ব্যাধি যন্ত্রণায় প্রপীড়িত হইয়াও অসাধারণ অধ্যবসায় ও অবিচলিত আগ্রহ সহকারে স্বদেশীয় সাহিত্যের উৎকর্য সম্পাদনার্থ আত্মসমর্পণ করিয়া বঙ্গসমাজকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। তাহার বিয়ােগে বঙ্গভূমি যে অনিৰ্ব্বচনীয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা অদ্য সমবেত সভ্যগণ শােকার্ত হৃদয়ে লিপিবদ্ধ করিতেছেন।” এই সভাতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রস্তাবে স্থির হয় যে অক্ষয় দত্তের পবিত্র নাম ও কীর্তি চিরদিন জাগরূক থাকার উপায় স্বরূপ স্মরণ-চিহ্ন সংস্থাপিত করা কর্তব্য। প্রস্তাবপত্রে যাঁরা সই করেছিলেন, তাদের মধ্যে শােভাবাজার দেব পরিবারের অনেকেই ছিলেন। এছাড়া রাজা প্যারীমােহন মুখােপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্রলাল সরকার, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার সরকার প্রমুখ অনেক ‘হেভিওয়েট’ই ছিলেন। অথচ নকুড় বিশ্বাস ‘অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জার সঙ্গে জানাচ্ছেন যে ১০ মার্চ, ১৮৮৭ পর্যন্ত স্মরণ-চিহ্ন স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি পয়সাও সংগৃহীত হইল না।’৫৪

অক্ষয়কুমারের মৃত্যুতে বিদ্যাসাগরের আশিসধন্য ‘সােমপ্রকাশ’ পত্রে প্রস্তাব করা হয় যে কলকাতা বিবিদ্যালয়ের সেনেট হলে অক্ষয়কুমার দত্তের একটি মর্মরমূর্তি স্থাপন করা হােক। আজ পর্যন্ত সে-মূর্তি স্থাপিত হয়নি। সেকালে ‘তত্ত্ববােধিনী’ পত্রিকা লেখেন,

“তিনি এই তত্ত্ববােধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার দেহ এই তত্ত্ববােধিনীর পরিচারণায় একপ্রকার নষ্ট হয়। কি ভাষা, কি বিষয় সকল প্রকারেই বঙ্গ সাহিত্য তাহার নিকট ঋণী।”

দেখা যাচ্ছে, ঋণ স্বীকারে কারও আপত্তি ছিল না, অনীহা ছিল ঋণ শােধ করার ব্যাপারেই।

[প্রথম পর্বটি পড়তে এখানে ক্লিক করুন]

তথ্যসূত্রঃ

- ১২. তত্ত্ববােধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৭৭৭ শকাব্দ ১৪১ সংখ্যা, পৃ. ১০।

- ১৩. S.K.Dey, Bengali Literature in the Nineteenth Century, Kolkata, 1962, P. 606.

- ১৪. সৌরেন্দ্রমােহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৪৬।

- ১৫. অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ১ম ভাগ, প্রাগুক্ত, উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য।

- ১৬. নকুড়চন্দ্র বিধাস, অক্ষয়চরিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯, পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

- ১৭. নবেন্দু সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

- ১৮. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃ. ৩৬-৩৭।

- ১৯. রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, কুন্তলীন প্রেস, কলকাতা, ১৯৭১, পৃ. ৬৮।

- ২০. সমাচার চন্দ্রিকা ৩১ জুলাই ১৮৪৫, পৃ. ৩০৮।

- ২১. ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ১ম ভাগ, পৃ. ৯৯-১০০।

- ২২. ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ১ম ভাগ, পৃ. ১০২।

- ২৩. ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, পৃ. ২৮০।

- ২৪. ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, পৃ. ২২৩-২২৪।

- ২৫. ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, পৃ. ২২৪।

- ২৬. ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, পৃ. ২৮০।

- ২৭. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, খণ্ড-৩, উদ্বোধন, কলকাতা, ১৯৬৩, কলকাতা, পৃ. ২১১।

- ২৮. ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, পৃ. ৬৫।

- ২৯. ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, পৃ. ৬৬।

- ৩০. অক্ষয়কুমার দত্ত, ধৰ্ম্মনীতি, প্রথম ভাগ, কলকাতা, ১৮৫৬, পৃ. ৩৯।

- ৩১. অক্ষয়কুমার দত্ত, ধৰ্ম্মনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯-৬০।

- ৩২. অক্ষয়কুমার দত্ত, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, ২য় ভাগ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-২৯।

- ৩৩. অক্ষয়কুমার দত্ত, ধৰ্ম্মনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

- ৩৪. অক্ষয়কুমার দত্ত, ধৰ্ম্মনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১।

- ৩৫. অক্ষয়কুমার দত্ত, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, ২য় ভাগ, পৃ. ২২৯-৩০।

- ৩৬. অক্ষয়কুমার দত্ত, ধৰ্ম্মনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

- ৩৭. দ্য কুলিন ব্রাহ্মণ দ্য এশিয়াটিক জার্নাল অ্যান্ড মান্থলি রেজিস্টার, মে-আগস্ট ১৮৩১, পৃ. ১১৪-১১৫।

- ৩৮. ‘কুলিন ফিমেলস, দ্য ফ্রেণ্ড অফ ইন্ডিয়া ১৯ মার্চ ১৮৩৫, পৃ. ৯১।

- ৩৯. ‘বহুবিবাহ’, তত্ত্ববােধিনী চৈত্র ১৭৭৭ শক, পৃ. ১৭৫।

- ৪০. অক্ষয়কুমার দত্ত, বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, ১মভাগ, কলকাতা, ১৮৫৩, পৃ. ১২৭।

- ৪১. অক্ষয়কুমার দত্ত, ধৰ্ম্মনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭০-৯৮।

- ৪২. সৌরেন্দ্রমােহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২-৫৩।

- ৪৩. বিনয় ঘােষ সম্পাদিত, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, খণ্ড-১, ১৯৬২, পৃ. ১৬০-১৬১।

- ৪৪. বিনয় ঘােষ সম্পাদিত, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, খণ্ড-২, পৃ. ৩৯৩-৩৯৪।

- ৪৫. বিনয় ঘােষ সম্পাদিত, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, খণ্ড-৩, পৃ. ৫৪৫।

- ৪৬. অক্ষয়কুমার দত্ত রচনা-সংগ্রহ, খণ্ড-১, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৫৩১-৫৩২।

- ৪৭. ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, পৃ. ১৫৮-১৫৯।

- ৪৮. ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, পৃ. ১৬১।

- ৪৯. ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, পৃ. ১৬১।

- ৫০. শ্যমলী সুর, ইতিহাস চিন্তার সূচনা ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ২৭।

- ৫১. মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম সম্পাদিত, শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ অক্ষয়কুমার দত্ত, বিধ সাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৪৫০ থেকে উদ্ধৃত।

- ৫২. ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, পৃ. ১৬৬-১৬৭।

- ৫৩. প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বালির ইতিহাসের ভূমিকা, বালি, হাওড়া, ১৯৩৬ বালি সাধারণ গ্রন্থাগার শতবার্ষিক স্মরণিকাতে (১৯৮৪) পুনর্মুদ্রিত।

- ৫৪. নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, এক্ষণ, পৃ. ৭৪-৭৫।

‘নবজাগরণ’ অ্যান্ড্রোয়েড অ্যাপ্লিকেশনটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

![]()

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা