লিখেছেনঃ মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

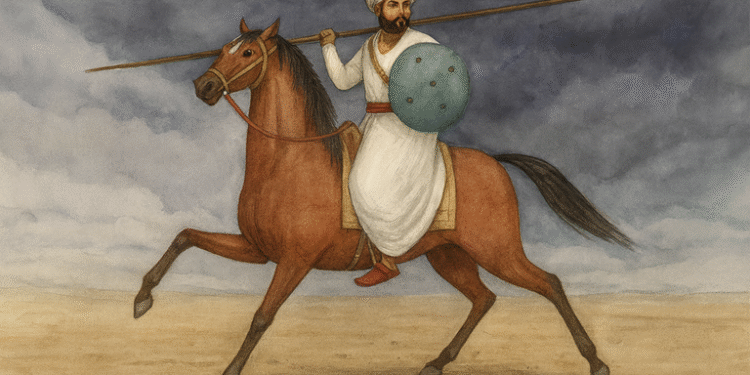

বাংলার গ্রামে গ্রামে বহুদিন আগেও রাতে শিশুকে ঘুম পাড়াতে মায়েরা যে ছড়াটি গাইতেন—“ছেলে ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো, বর্গী এল দেশে”—তার সুরের মধ্যে যেমন ছিল দোলনার মায়া, তেমনই ছিল এক জমাট ভয়ের স্মৃতি। এই ছড়াটি আসলে ইতিহাসের দলিল, বাঙালি জনজীবনের জখম-বই, যেখানে শিশুর ঘুমের তন্দ্রায়ও টের পাওয়া যায় লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, অস্থিরতা আর অভাবের শ্বাসরোধী ছায়া। “বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেব কিসে”—শুধু বলার ছলে বলা কথাও নয়, বরং এক কৃষিভিত্তিক সমাজের আয়ের স্রোত শুকিয়ে যাওয়া, রাজস্ব-ব্যবস্থার স্নায়ুতে ভাঙন, আর শাসনের কর্তৃত্বে চিড় ধরার নগ্ন সত্য। বাংলার অষ্টাদশ শতককে বোঝার সবচেয়ে জাগা দরজা এই লোকছড়া, কারণ এর প্রতিটি শব্দের পেছনে রয়েছে একাধিক স্তর—অর্থনৈতিক দুর্দশা, প্রশাসনিক অস্থিরতা, যুদ্ধনীতি, ভূ-রাজনীতি এবং সংস্কৃতির স্মৃতি-সংরক্ষণ। যে প্রশ্নটি সবচেয়ে আগে আসে, ‘বর্গী’ কারা এবং কেন এই নাম—তার উত্তর খোঁজার মধ্যেই জেগে ওঠে সমগ্র প্রসঙ্গের শিকড়। ‘বর্গী’ শব্দটি মারাঠি ‘বারগির’ থেকে; মারাঠা সাম্রাজ্যে যেসব অশ্বারোহী সৈন্যকে রাষ্ট্রই ঘোড়া ও অস্ত্র দিত, তাদেরই বলা হতো বারগির। ধনগর সম্প্রদায়ের বহু যোদ্ধা এই পদে থাকতেন; অভিযানে বেরোতেন খুব সামান্য মালপত্র নিয়ে—একটি মোটা কম্বল, একখানি বরচি বা বর্শা, সঙ্গে চৌকি-দৌড়ের কৌশল। বাংলার মুখে ‘বারগির’ হয়ে গেল ‘বর্গী’, আর সেই বর্গীরা বাংলার জনমনে হয়ে উঠল লুণ্ঠন আর বিভীষিকার প্রতিশব্দ। মানুষ নয়, যেন কোনো অকথ্য দুর্ভিক্ষের নাম, কোনো অদৃশ্য প্লাবনের নাম—যে আসে, কেটে নিয়ে যায় ধান, পুড়িয়ে দেয় ঘর, উলটে দেয় জনপদের স্বাভাবিক ছন্দ।

পুরো কবিতাটা হলঃ-

ছেলে ঘুমালো, পাড়া জুড়ালোবর্গী এল দেশেবুলবুলিতে ধান খেয়েছেখাজনা দেব কিসে।।ধান ফুরল, পান ফুরলখাজনার উপায় কি?আর ক’টা দিন সবুর কররসুন বুনেছি।।ধনিয়া পিয়াজ গেছে পচেসর্ষে ক্ষেতে জলখরা-বন্যায় শেষ করিলবর্ষ এর ফসল।ধানের গোলা, চালের ঝুড়িসব শুধু খালিছিন্ন কাপড় জড়িয়ে গায়েশত শত তালিধানের গাছ, বিলের মাছযাই কিছু ছিলনদীর টানে বাঁধটি ভেঙ্গেসবই ভেসে গেল।এ বারেতে পাঁচ গাঁয়েতেদিয়েছি আলুর সারআর কটা দিন সবুর করোমশাই জমিদার।

এই চিত্রটি বোঝার জন্য মারাঠাদের ঐতিহাসিক পথ পরিক্রমা টেনে দেখা দরকার। ছত্রপতি শিবাজি ১৬৭৪ সালে যে মারাঠা সাম্রাজ্যের অভিষেক ঘটালেন, তার প্রাণ ছিল গেরিলা রণকৌশল, দ্রুতগতি, সরবরাহ-শৃঙ্খল ভাঙা, এবং প্রতিপক্ষের দুর্বল বিন্দুতে বারংবার আঘাত করা। আওরঙ্গজেবের দীর্ঘ দক্ষিণ অভিযান মারাঠা শক্তিকে সাময়িকভাবে চাপে ফেললেও সম্পূর্ণ নিঃশেষ করতে পারেনি। বরং সাম্রাজ্যের নানা প্রান্তে মারাঠা ঘাঁটি ছড়িয়ে পড়ে; শাসনের শিরা-উপশিরায় তাদের প্রভাব টের পাওয়া যায় রাজস্বের দাবি ‘চৌথ’ ও ‘সর্দেশমুখী’-র মধ্যে, যা তারা নানা মোগল-অধিকৃত এলাকা থেকে আদায় করতে চাইত। আওরঙ্গজেব মনসবের প্রলোভনে কিছু মারাঠা নেতাকে মোগল যন্ত্রে টানতে চাইলেও বৃহত্তর মারাঠা রাজনীতি অনেকাংশে সশস্ত্র স্বায়ত্ততার দিকে ঝুঁকে যায়। ফলত, সুবা বাংলার মতো সমৃদ্ধ ও কৃষি-বাণিজ্যে পরিপুষ্ট প্রদেশ, যেখানে রেশম, সূক্ষ্ম মসলিন, লবণ, চিনি, ধান ও নানামুখী বাণিজ্যকেন্দ্র—আর যেখানে অর্থপ্রবাহের স্রোত ঘন, সেখানেই পড়ল লুণ্ঠনের নজর। বাংলার উত্তরে-দক্ষিণে নদীনির্ভর জনপদগুলি, বিল-ঝিল-মাঠ-ঘেরা ভূপ্রকৃতি, এবং বর্ষার অস্থির চরিত্র সামরিক দিক থেকে যেমন প্রতিরোধকে জটিল করে, তেমনই দ্রুতগামী অশ্বারোহীদের জন্য তৈরি করে অনুকূল ক্ষেত্র—ফাঁক পেলেই ঢুকে পড়া, তাণ্ডব চালানো, রসদ কেটে দেওয়া, আর তারপর তৎক্ষণাৎ সরে পড়া।

১৭৪০ সালে আলীবর্দী খান বাংলার নওয়াব হন। এর ঠিক দু’বছরের মাথায়, ১৭৪২-এর এপ্রিলের মাঝামাঝি বর্ধমানে বর্গী আক্রমণ বাংলার জনজীবনকে প্রথম বড় ধাক্কা দেয়। ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে সংগঠিত এই বাহিনী সরাসরি সংঘর্ষের বদলে আলীবর্দীর রসদ-শৃঙ্খল কেটে দেয়, যাতে তাঁর নিয়মিত বাহিনী খালি পেটে, দুর্বল ঘোড়ায়, অস্ত্রশস্ত্রের অপ্রতুলতায় খাদের কিনারায় এসে পড়ে। আলীবর্দী প্রাণে বাঁচলেও রাজ্যের রসদভাণ্ডারে, গুদামঘরে, অনাবাদি জমির প্রান্তে আগুন লেগে যায়। বাংলা প্রশাসনের শীর্ষতলা বুঝতে পারে, শত্রুর শক্তি সংখ্যায় নয়—কৌশলে। এই কৌশলের বিরুদ্ধে তখনও সুদৃঢ় প্রতিরোধ-নীতির নির্মাণ হয়নি। মে মাসে মুর্শিদাবাদের দ্বারপ্রান্তে বর্গীদের উপস্থিতি জনমনে শিহরণ তোলে। নওয়াব তখন রাজধানীতে নেই। বাজার-পাড়া পুড়ে যায়, জগৎ শেঠের ঘরে হাত পড়ে, চাঁদা আদায় হয় লক্ষে লক্ষ টাকা। আলীবর্দী ফিরতে ফিরতে যা বাঁচানোর বাঁচে, কিন্তু ততক্ষণে আতঙ্ক ছড়িয়ে গেছে নদীয়া-হুগলির পথে। জুলাইয়ে হুগলি জেলায় বর্গীদের অস্থায়ী শিবির গড়ে ওঠে—প্রচলিত ভাষায় ‘চৌথ’ আদায়ের অভিযাত্রা যেন বাংলার বুকের ওপর স্থায়ী রাতের মতো নেমে আসে।

এই সময়ে ছড়াটির শব্দগুলি জনজীবনে মাংস-পেশী পায়। “ধান ফুরল, পান ফুরল, খাজনার উপায় কী”—এটির ভিতর লুকিয়ে রয়েছে জমিদারি-রাজস্ব কাঠামোর বাস্তবতা। কৃষক খাজনা দেয় ধান বা নগদ থেকে; ধান যদি গোলা থেকে উধাও, বাজারে যদি ধানের দাম বাড়ে, নগদের প্রবাহ যদি আটকে যায়, তবে রাজস্ব-প্রবাহ থেমে যায়। জমিদার-গোমস্তারা তাগাদা দেয়, খাজনা না দিতে পারলে দেউলিয়া, বন্দোবস্ত খারিজ, জমির অধিকারের সঙ্কট—সব মিলিয়ে কৃষক পরিবার পড়ে টানটান উত্তেজনায়। এই উত্তেজনা কেবল বাড়ির ভেতর নয়; পুকুর-মাঠ-বিলের ধার জুড়ে। “নদীর টানে বাঁধটি ভেঙে সবই ভেসে গেল”—একটি লাইনে যেন ধরা পড়ে গেরিলা বাহিনীর আঘাতের সঙ্গে বর্ষার নদীভাঙনের যৌথ ষড়যন্ত্র। বাংলার হাইড্রোলজি বা জলপ্রকৃতির চরিত্র এমন যে বর্ষায় গাঙ-পুকুর-নদী ফুলে ওঠে; বাঁধ-ভাঙন কৃষিজমিকে ভাসিয়ে দেয়। বর্গীদের তাণ্ডব যখন গড়ে ওঠে, তখন অনেক জায়গাতেই খরা-বন্যা-বিধ্বস্ত বর্ষের পালা মিলেমিশে ছিল। ফলত লুণ্ঠনের অর্থনৈতিক অভিঘাত কয়েকগুণ।

একই সঙ্গে বাণিজ্য ও কারুশিল্পের প্রসঙ্গে ‘আড়ং’-এর কথা না বললেই নয়। বাংলার শহর-উপশহরের বড় বাজার ও রপ্তানি-মুখী উৎপাদনকেন্দ্র ছিল আড়ং; রেশম, তুলো, বয়ন, রঙ, রেশমকীট—এই সমগ্র শৃঙ্খল জুড়ে কাজ করত অসংখ্য মানুষ। বর্গী আক্রমণের বহুগুণ প্রতিধ্বনি পড়ে এই আড়ংগুলিতে। উৎপাদন ব্যাহত হলে মজুরির প্রবাহ থামে, রপ্তানিকারক শৌদাগরের পুঁজি অচল হয়, ঋণচক্র টান পড়ে যায়, গুদাম-লজিস্টিক-খালাস-বন্দরের কাজ থমকে দাঁড়ায়। এর পরিণামে বন্দরনগরে বিদেশি শৌদাগরেরা—ডাচ, ফরাসি, ইংরেজ—যাদের হাতে ততদিনে বাংলার রপ্তানি-বাণিজ্যের বড় ভাগ চলে গেছে—তারাও অন্য খাতে কৌশলগত চাপ সৃষ্টি করে। এই আর্থিক অস্থিরতার ভিতর দিয়েই ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজস্ব-অধিকার, সুরক্ষা, ফরমান—এই সবের খাতায় বড় বড় লাইন কেটে নেয়; যদিও তখনও প্লাসি আসেনি, কিন্তু যে রাজ্য নিজের রাজস্ব-শক্তি ধরে রাখতে পারে না, তাকে বাণিজ্য-সামরিক জোটের অভিঘাতে পড়তেই হয়।

আলীবর্দী খান প্রথম ধাক্কার পর বুঝেছিলেন যে নিয়মিত ভারী বাহিনী দিয়ে বর্গী ঠেকানো যাবে না; দরকার হালকা অশ্বারোহী, দ্রুতগামী ঘোড়া, পাতাল-গুপ্তচর, রসদ-শৃঙ্খলকে সক্রিয় রাখা, শত্রুর সরবরাহ কেটে দেওয়া, এবং দরকার হলে কৌশলে শত্রুর নেতাদের নিষ্ক্রিয় করা। ১৭৪৩ সালে মেদিনীপুরে সংঘর্ষে তিনি সাফল্য পান; ১৭৪৪ সালে ভাস্কর পণ্ডিতকে শিবিরে ডেকে এনে হঠাৎ আঘাতে নিস্তেজ করার সিদ্ধান্ত নেন। এটি ছিল কঠোর কিন্তু বাস্তববাদী কৌশল, কারণ প্রতিপক্ষের শক্তি নেতৃত্বে এবং গতিতে। তবু আক্রমণের ঢেউ থামেনি, স্রোত কমলেও তীব্রতা বজায় থাকে। ১৭৪২ থেকে ১৭৫১—প্রায় এক দশক জুড়ে ছোট-বড় নানা স্রোতে বাংলার পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্ত, মাঝের উর্বর জেলা, আর কখনও কখনও পূর্বের প্রান্তেও লুণ্ঠনের শ্বাস টের পাওয়া যায়। এই দশকের শেষে আলীবর্দী বাধ্য হন সন্ধিচুক্তিতে, যেখানে উড়িষ্যার রাজস্ব হস্তান্তর, মীর হাবিবের দায়িত্ব নির্ধারণ, আর ভবিষ্যতে বাংলার মূল অঞ্চলে বর্গী-প্রবেশ না করার অঙ্গীকার—এই সব ধারায় চিহ্নিত হয় সাময়িক সমাধান। কিন্তু ১৭৫২-র আগস্টে মীর হাবিব নিহত হলে উড়িষ্যায় মারাঠাদের প্রভাব বাড়ে; বাংলার পশ্চিমপ্রান্তে স্থায়ী এক নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি থেকে যায়।

এখানে মীর হাবিব প্রসঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণ। পারস্য বংশোদ্ভূত, প্রশাসনিক কাজেকর্মে দক্ষ, বাংলার ভূসংস্থান-রাজস্ব-সড়ক-ঘাট সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানসম্পন্ন এক অভিজাত; কখন কোন পক্ষের সঙ্গে দাঁড়াবেন, নীতির কোন দিকেই বা তাঁর টান—এই জটিল রাজনীতির মধ্যে তাঁর ভূমিকা বর্গীদের হাতে একবারে ‘লোকাল ইন্টেলিজেন্স’-এ পরিণত হয়। দিশা দেখানো, সরবরাহের স্বল্পতা কোথায়, ফাঁকা ফাঁড়ি কোনখানে, জমিদারি বিরোধের সুযোগ কোথায়—এই সব তথ্য বর্গী লুণ্ঠনের সাফল্যকে বাড়িয়ে তোলে। ইতিহাসের সরলীকরণে তাঁকে ‘বিশ্বাসঘাতক’ হিসাবে দেখা সহজ, কিন্তু গোটা চিত্রটিতে মোগল সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখতা, প্রাদেশিক নওয়াবির প্রতিদ্বন্দ্ব, বিদেশি বাণিজ্যবলের চাপ, এবং স্থানীয় শক্তিসমূহের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব মিলেমিশে যে কাঠামো তৈরি করেছিল, সেটিই বড় কারণ। ফাঁক থাকলে হামলা বাড়ে; দুর্বলতা থাকলে লুণ্ঠনের সাহস পায় দলবল। এই সহজ সত্যটি বাংলার বুকে পরখ হয়েছিল রক্ত আর আগুন দিয়ে।

আক্রমণের সামাজিক অভিঘাতের প্রসঙ্গে ফিরে দেখা যাক গ্রামজীবনের বয়ন। একটি কৃষিকেন্দ্রিক সমাজকে ভেঙে দেওয়ার সবচেয়ে সহজ কৌশল হল তার সময়চক্র নষ্ট করে দেওয়া। বীজবপন, চারা-রোপন, নিড়ানি, সেচ, ধান কাটা, মাড়াই—এই প্রাত্যহিকতার সঙ্গে যদি আতঙ্ক জুড়ে দেওয়া যায়, তবে ফসল নষ্ট না হলেও উৎপাদন কমে যায়। লুণ্ঠন এলে পুরুষেরা পালায়, ক্ষেত পড়ে থাকে, নারী-শিশু-বৃদ্ধ নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় খোঁজে, রাতে প্রদীপ-আলো নিভে যায়, গ্রাম পাহারা বসে, কিন্তু অশ্বারোহীর গতি পাহারার চোখকে ঠকায়। যে বছর ধান গোলায় ওঠে, সেই বছর খাজনা দিতে গিয়ে পিষতে হয় ঋণচক্রে; যে বছর ধান কম ওঠে, সেই বছর গোলা ফাঁকা বলে ফসলের দামে কাঠি পড়ে। “ধনিয়া পেঁয়াজ গেছে পচে, সর্ষে ক্ষেতে জল”—বাড়ির মসলাঘর, ক্ষেতের তিল-সরিষা, রান্নাঘরের ছলবলে যে স্বাচ্ছন্দ্য, সেটি যখন তছনছ, তখন বুঝতে হবে কেবল ধান নয়, খাদ্যের বহুবিধ উৎসে আঘাত লেগেছে। মাছ না পাওয়া মানে শুধু পাতে প্রোটিনের ঘাটতি নয়; পুকুরে জলের পরিচর্যা, বাঁধ মেরামত, পাড়ের মাটি কাটার মতো জনশ্রম-সমবায়ের রেওয়াজে ফাঁক—এসবই দেখায় যে সামাজিক পুঁজি ক্ষয়ে গেছে। জনপদের ভিতরে সহযোগিতার যে অদৃশ্য বয়ন, তা ছিঁড়ে গেলে অস্থিরতা দীর্ঘস্থায়ী হয়।

বর্গী আক্রমণ ছিল মূলত মোবাইল কেভালরির ওপর ভর করা, স্বল্প সময়ে বেশি ক্ষতি করা, এবং রাজস্ব-স্নায়ুতে আঘাত করার নীতি। তাই শহর-নগরে নিয়মিত সেনাবাহিনীর স্থিত যুদ্ধে কম, কিন্তু গ্রাম-উপশহর-জনপদে ক্ষতির পরিমাণ বেশি। আগুন লাগানো, গোলাঘর খালি করা, চরকি-চাকার মতো ঘুরে বেড়ানো—এই সব কৌশলে সমবেত যুদ্ধের সুযোগ শত্রুকে দেওয়া হয়নি। আলীবর্দীর প্রতিরোধ তাই বারংবার ভেঙে গেছে সরবরাহ-শৃঙ্খল ভেঙে পড়ার কারণে। এই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি হালকা বাহিনী গড়ার দিকে জোর দেন, গোমস্তা-গুপ্তচর-ডাক-টহল—সবখানে দ্রুততা আনতে চান। কিন্তু একটি বৃহৎ প্রদেশে, বিভিন্ন জমিদারি-তহশিলদারির বিভিন্ন স্বার্থের জালে, উত্তর থেকে দক্ষিণ, পশ্চিম থেকে পূর্ব—এত বিশাল ভূগোলে একই সঙ্গে একঢাল নীতি চালানো কঠিন। উপরন্তু বিদেশি কোম্পানিগুলি তখন বাংলার বাজারে শক্তি পাকাচ্ছে; তাদের হাতে অস্ত্র-টাকা-জাহাজ—এই ত্রিবিধ শক্তির লিভারেজ। কোনো প্রদেশ দুর্বল হলে তাকে বাণিজ্যিক শর্তে বেঁধে রাখা সহজ হয়। এই প্রেক্ষিতে বর্গী আক্রমণকে কেবল মারাঠাদের লুণ্ঠন বলে দেখলে ভুল হবে; এটি ছিল বাংলার রাজনৈতিক অর্থনীতির এক বড় রূপান্তরের অন্যতম ট্রিগার, যা ইংরেজ শাসনের দিকে রাজ্যকে ঠেলে দিয়েছে।

প্রতিটি হামলার পর যে অভিবাসন দেখা যায়, সেটিও গুরুত্বের সঙ্গে দেখা দরকার। পশ্চিম বাংলার সীমান্তবর্তী জেলা, বর্ধমান-হুগলি-মেদিনীপুর-যশোরের গ্রাম থেকে বহু মানুষ পূর্ব প্রান্তের দিকে সরে যায়। নদী-ভাঙনে তৈরি হওয়া চারভূমি, নতুন চর, পলি-পড়া মাটি—এই সব জায়গায় নতুন বসতি গড়ে ওঠে। এতে একটি জায়গার জনসংখ্যা কমে গেলে অন্য এলাকায় চাপ বাড়ে; নতুন বসতির সঙ্গে আসে নতুন বিবাদ—জমির মালিকানা, পানি ভাগ, মাছ ধরার অধিকার, হাট-বাজারের নিয়ন্ত্রণ। অর্থাৎ বর্গী আক্রমণের অভিঘাত বাংলার জনভূগোলকে দীর্ঘমেয়াদে বদলে দেয়। শহর-উপশহরের আড়ং খাঁ খাঁ করলে যে কারুশিল্পীরা কাজ হারান, তারা অনেকে কৃষির দিকে ফিরতে চাইলেও পরিকাঠামো না থাকায় ক্ষুদ্র ঋণ আর উচ্চ সুদের ফাঁদে পড়েন। এইভাবে একের সঙ্গে একাধিক সংকট জুড়ে যায়—লুণ্ঠন, প্রকৃতি, অর্থনীতি, ঋণ, অভিবাসন, এবং শেষে নিরাপত্তাহীনতার সংস্কৃতি।

লোকস্মৃতিতে বর্গীর উপস্থিতি ছিল প্রবাদের মতো। “বর্গী এল”—অর্থ দাঁড়ায় বড় বিপদ দরজায়। শিশুদের ঘুমপাড়ানি ছড়া কেবল ভয় দেখানোর উপায় ছিল না; সেখানে ছিল ভাগাভাগি স্মৃতির ‘থেরাপি’। যখন কোনো সমাজে ট্রমা আসে, তখন তাকে ভাষায়, গানে, রূপকে ধরে রাখা হয়—যাতে অভিজ্ঞতা সামাজিকভাবে প্রক্রিয়াকৃত হয়, এবং পরবর্তী প্রজন্ম সতর্কতা শিখে। সেই দিক থেকে দেখলে ছড়াটির মধ্যে একদিকে যেমন আতঙ্ক, অন্যদিকে আছে হাস্যরসের সূক্ষ্ম টান—“আর ক’টা দিন সবুর করো, রসুন বুনেছি”—এ যেন দুর্দশার ভিতরেও টিকে থাকার জেদ, আগামীর জন্য ভেষজ বপনের আভাস। এই ‘রসুন বুনেছি’ লাইনের ভেতরে কৃষির নানা রীতির কথা, জমির ফসলচক্র, বিকল্প ফসলের কৌশল, এবং খাদ্য-সংস্কৃতির বহুত্বের ইশারা রয়েছে। তাই ছড়াটি মানুষকে কাঁদায়ও, আবার টিকিয়েও রাখে। লোকস্মৃতি এমনই—তা শুশ্রূষা করে, আবার সতর্কও করে।

জমিদারি-প্রশাসনিক কাঠামোয় এই সময় রাজস্বের ধারাবাহিকতা নষ্ট হওয়ায় দিল্লির দরবারও অসন্তুষ্ট। আলীবর্দী বাংলার স্বায়ত্ততা রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট রাখার, এবং রাজ্য-সীমান্তে শৃঙ্খলা রক্ষার—তিনটি লক্ষ্য নিয়েই ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চালিয়ে গেছেন। কিন্তু একদিকে বর্গী, অন্যদিকে কোম্পানির বাণিজ্য-বাহিনী, উপরন্তু ভেতরে ভেতরে গোষ্ঠী-সংঘাত—এই ত্রিবিধ চাপে তাঁর প্রশাসন বারবার নড়বড়ে হয়েছে। ১৭৫১ সালের সন্ধিচুক্তি সেই বাস্তবতারই স্বীকৃতি। কোনো কোনো ইতিহাসলেখায় চুক্তিটি কেবল পরাজয়ের দলিল বলেই দেখা হয়; কিন্তু আসলে এটি যুদ্ধঅর্থনীতির বাধ্যতামূলক হিসাবনিকাশ। যুদ্ধ চালাতে যেমন সৈন্য দরকার, তেমনি দরকার নিয়মিত অর্থ। অর্থ না থাকলে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করা যায় না; ফলে সাময়িক শান্তি কিনতে হয়। সেই দাম বাংলাকে দিতে হয়েছিল উড়িষ্যার রাজস্বের বিনিময়ে। কিন্তু দাম চুকিয়ে কেনা শান্তি কতদিন থাকে—এই প্রশ্নের উত্তর ইতিহাস দিয়েছে প্লাসি-বক্সারের দিনক্ষণের পরপরই।

এখানে আর একটি তুলনা প্রাসঙ্গিক। বাংলার নদীবক্ষা-পরিকাঠামো—বাঁধ, পাড়, খাল-নিকাশি—যদি তৎকালীন সময়ে আরও বিনিয়োগ পেত এবং গ্রামীণ সমবায়গুলি যদি অধিক শক্তিশালী থাকত, তবে বর্গীর লুণ্ঠনের অভিঘাত কি এত গভীর হতো? সম্ভবত কিছুটা কমত। কারণ যুদ্ধে জিততে শত্রুর কেবল বাহিনীই নয়, প্রাকৃতিক সুবিধাও দরকার। বর্ষা-খরার জোড়া অভিঘাতে কৃষি যদি আগেই ভেঙে পড়ে, তাহলে বর্গী-আক্রমণ তাতে ‘শক মাল্টিপ্লায়ার’ হয়ে কাজ করে। এই শিক্ষাটি আজও প্রাসঙ্গিক—নদী-নালা-খালবিল পরিষ্কার, বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণ, জলাধার পুনর্গঠন—এসব কেবল উন্নয়ন প্রকল্প নয়, নিরাপত্তা-নীতিরও অংশ।

মারাঠা বর্গীদের কথা বলতে গিয়ে শেষটায় আমাদের ন্যায়ভাষায়ও সতর্ক থাকা দরকার। পুরো মারাঠা সমাজ ‘লুণ্ঠক’ নয়; বারগির ছিল মারাঠা সামরিক-প্রশাসনিক কাঠামোর একটি বিশেষ শ্রেণি, যারা তাদের রাজনীতির স্বার্থে লুণ্ঠন-রাজস্ব আদায়ে নিয়োজিত। বাংলার মুখে ‘বর্গী’ হয়ে তারা যেন এক জাতিবাচক, ভয়ের নাম, কিন্তু ইতিহাসের বিচারে তা একটি নির্দিষ্ট ভূরাজনৈতিক মুহূর্তের চরিত্রধারী। একইভাবে বাংলার ভেতরেও ‘বিশ্বাসঘাতক’ নামে একক লেবেল টাঙিয়ে দিলে বাস্তব জটিলতা ধরা পড়ে না। সেই জটিলতার নাম প্রশাসনিক দ্বিধা, প্রাদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সাম্রাজ্য-অবক্ষয়, এবং উপনিবেশবাদের পূর্বপ্রস্তুতি। এই সমস্ত কিছু মিলেই বর্গী আক্রমণের ইতিহাসকে কেবল ‘আক্রমণ-প্রতিরোধ’-এর সরল কাহিনি না করে এক বৃহৎ রাজনৈতিক অর্থনীতির অধ্যায়ে পরিণত করেছে।

শেষমেশ আবারও ফিরে যাই ছড়াটিতে। “ধানের গোলা, চালের ঝুড়ি, সব শুধু খালি”—এ যেন এক ‘গ্রেইন ইকোনমি’-র অবসাদের চিকিৎসা-প্রতিবেদন। খানাখন্দে আটকে থাকা খাল, ভাঙা বাঁধ, আগুনে পুড়ে যাওয়া গোলা, পালিয়ে যাওয়া গবাদিপশু—এ সব মিলিয়ে যে বাংলার ছবি, তার ছায়া দীর্ঘ। কিন্তু মানুষ টিকে থাকে, কারণ সে বুনে—ধানও, রসুনও, আশা-আকাঙ্ক্ষাও। “এ বারেতে পাঁচ গাঁয়েতে দিয়েছি আলুর সার”—এই লাইনে খেয়াল করলে দেখা যায় নতুন ফসলের দিকে ঝোঁক, বীজ-বৈচিত্র্য, জমির পুষ্টির চক্র নিয়ে সজাগতা। অর্থাৎ লোককবিতার ভিতরে কৃষি-জ্ঞানও আছে। বর্গী আক্রমণ বাংলাকে শিখিয়েছে আত্মরক্ষার কৌশল, শিখিয়েছে একত্রে থাকার উপকার, শিখিয়েছে পরিকাঠামোয় দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা। আর শিখিয়েছে স্মৃতিকে লালন করতে—যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বিপদের চিহ্ন চিনতে পারে।

এই পুরো দশকের অভিঘাতেই বঙ্গভূমি ইংরেজ শক্তির জন্য প্রস্তুত ‘ক্ষেত’ হয়ে উঠেছিল। একদিকে রাজস্ব-সংকটে জর্জরিত প্রশাসন, অন্যদিকে বাণিজ্যে প্রভুত্ব-লাভে আগ্রহী কোম্পানি—এই দুইয়ের সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে আলীবর্দীর উত্তরসূরিদের হাতে ছিল ক্রমশ সংকুচিত বিকল্প। প্লাসির দিনক্ষণ ঘনিয়ে এল, সেয়ার-সৌদাগরের দালানে হিসাবের খাতা বদলাতে লাগল, শৌদাগর-ইউরোপীয়-জমিদার-আমলাদের জটিল জাল বাংলার নদীপথে নতুন পাল তোলে। ইতিহাস এখানে আমাদের শিখিয়ে দেয়—বর্গীর মতো বাহ্যিক আঘাত যতটা ভয়াবহ, তার চেয়েও ভয়াবহ অভ্যন্তরের ফাটল। ফাটল না থাকলে আঘাত ঢোকে না; ফাটল থাকলে আঘাতের ঢেউ বহু দূর পর্যন্ত যায়। তাই বর্গী আক্রমণের স্মৃতি কেবল অতীতের এক দুর্যোগের বয়ান নয়; এটি আগামীর জন্য রাষ্ট্র-সমাজ-অর্থনীতি-সংস্কৃতির সম্মিলিত শিক্ষাপুস্তক। মানুষ যাতে আবারও “খাজনা দেব কিসে” বলে হাহাকার না করে, তার জন্যই প্রয়োজন অন্তঃস্থ শক্তি, সুশাসন, সামাজিক সংহতি, এবং প্রাকৃতিক পরিকাঠামোর দূরদর্শী বিনিয়োগ।

বহু বছর পরে আজ যখন আমরা ছড়াটি শুনি, তখন আর কোনো বর্গী আসে না ঘোড়ার টগবগ শব্দে। কিন্তু অন্য রূপে—অর্থনৈতিক মন্দা, জলবায়ু বিপর্যয়, তথ্য-অরাজকতা, অথবা রাজনৈতিক কোলাহল—বহু বর্গী আসে। তাদের ঠেকাতে দরকার যে স্মৃতি, সেই স্মৃতি আমাদের মায়েরা লোরির ভাষায় আগেই শেখিয়ে গেছেন। লোকসাহিত্যের কাজই তো এই—বেদনাকে ভাষায় ধরে রাখা, যাতে তা চিৎকার হয়ে না ওঠে, আবার যাতে তা ভুলেও না যাই। বাংলার অষ্টাদশ শতকের সেই জখমগুলোকে আমরা যখন পড়ি, তখন বুঝি, লুণ্ঠনের ইতিহাস শুধু অতীত নয়, বর্তমানেরও আয়না। যে আয়নায় দেখা যায়, শক্তিশালী সমাজ হওয়া মানে কেবল অর্থে শক্তিশালী হওয়া নয়; বরং স্মৃতিতে সজাগ, সংস্কৃতিতে সহনশীল, এবং পরিকাঠামোয় দূরদর্শী হওয়া। ছড়ার শিশুটি ঘুমিয়ে পড়ে, কিন্তু মায়ের চোখে ঘুম আসে না; তিনি জানেন, রাত পেরোলেই নতুন দিন, নতুন রোপণ, নতুন সংগ্রাম। এই জ্ঞানই বাংলাকে টিকিয়ে রেখেছে—বর্গীর ধুলোঝড় থিতিয়ে যাওয়ার পরও, ইংরেজ শাসনের দীর্ঘ ছায়া কাটানোর পরও, আজও আমাদের রক্তে, গানে, কথায়। তাই বর্গী আক্রমণের প্রবন্ধ শেষ হওয়ার জায়গা নেই; এটি চলমান স্মৃতির এক দীর্ঘ নদী, যার প্রতিটি ভাঁজে লেখা রয়েছে বাঁচার কৌশল, সতর্কতার বোধ, এবং মানুষের অবিনশ্বর কর্ম-আস্থা।

তথ্যসূত্র

- সিয়ার উল মুখতারিন (Syair al-Mutakharin), ঘুলাম হোসেন সলিম। অনুবাদ ও সম্পাদনা: জন ব্রিগস।

- চৌধুরী, আতুলচন্দ্র। বর্গী আক্রমণ, কলকাতা: বিশ্বভারতী প্রকাশনী, ১৯৫৭।

- মজুমদার, রমেশচন্দ্র। History of Bengal, Vol. II (1757–1905)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৮।

- সেন, সুরেন্দ্রনাথ। The Fall of the Mughal Empire, Vol. I। কলকাতা: মুকুলিকা প্রকাশন, ১৯৩২।

- বাংলাপিডিয়া। “Maratha Invasions (Bargi Invasions)”। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

- মুখার্জী, আর.কে. Bengal in the Mid-Eighteenth Century। কলকাতা: ফার্মা ক্লার্ক, ১৯৫৭।

- গুহ, অমলেন্দু। ইতিহাসের সন্ধানে: বর্গী আক্রমণ ও বাংলা সমাজ। কলকাতা: প্রগ্রেসিভ বুকস, ১৯৭৪।

- চট্টোপাধ্যায়, হীরালাল। আলীবর্দী খান ও বর্গী আক্রমণ, কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, ১৯৯০।

- ইরফান হাবিব। The Agrarian System of Mughal India (1556–1707)। নয়া দিল্লি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৯।

- চক্রবর্তী, অরুণ। বাংলার আঠারো শতক: সমাজ ও অর্থনীতি। কলকাতা: মিতালি প্রকাশনী, ২০০৪।

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা