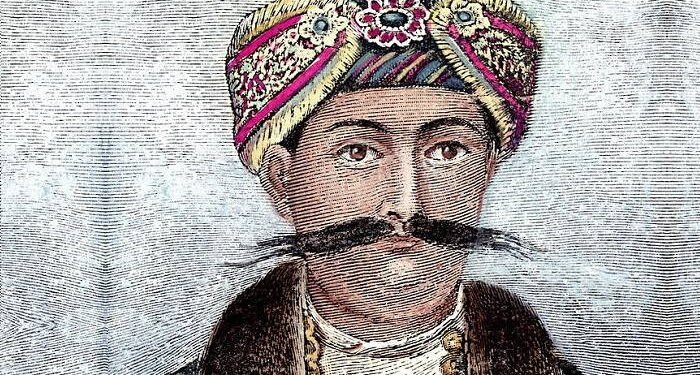

পলাশি যুদ্ধ (১৭৫৭-র ২৩ জুন) উপমহাদেশের মুসলমানদের পাশাপাশি গােটা ভারতের সমস্ত মানুষের জন্য এক ট্রাজেডি। ব্রিটিশ বিরােধী তথা সাম্রাজ্যবাদ বিরােধী আন্দোলনের যেন প্রতীক হয়ে উঠল পলাশি—যার নায়ক বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা (১৭৩৪-৫৭)। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে তিনি ছিলেন সরল, সদাশয় ও দেশাত্মবােধে উদ্বুদ্ধ তরুণ শাসক। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত প্রতিকূল পারিপার্থিক অবস্থায় তার ভাগ্য বিড়ম্বিত হয়। ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে আবদ্ধ তরুণ নবাব স্বীয় কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। বাংলার মসনদকে ইংরেজদের নিকট বিক্রির যে মারাত্মক ষড়যন্ত্র আলিবর্দি খানের (১৬৭৬-১৭৫৬) শাসনের শেষভাগে চলছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটে ২ জুলাই ১৭৫৭ সিরাজের হত্যার মধ্য দিয়ে। ঐতিহাসিক ম্যালেসন লিখেছেন,

“সিরাজউদ্দৌলা তার প্রভুর (আলিবর্দি) সাথে বিধাসঘাতকতা করেননি ও দেশকেও বিক্রয় করেননি।…ক্লাইভ অপেক্ষা সিরাজের মানমর্যাদা অনেক উচ্চে। মর্মস্পর্শী নাটকে প্রতারণার আশ্রয়গ্রহণকারী সকল প্রধান নায়কদের মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র ব্যতিক্রম।”

অথচ নবাব সিরাজউদ্দৌলা এর পরাজয়ের পর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি—সােজা কথায় ইংরেজ, যে নতুন ইতিহাস লিখতে থাকে তাতে তাকে নরাধম, নরপিশাচ, চরিত্রহীন, উৎপীড়ক, শাসন-ক্ষমতার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলে প্রমাণ করার জন্যে প্রাণান্তকর চেষ্টা করে। বাঙালি ও ভারতবাসীকে তারা একই সঙ্গে বােঝাতে কসুর করে না যে, মানবজাতির ওই শত্ৰুটিকে নিধন না করলে উপমহাদেশের কোনও মঙ্গল ছিল না। বলা বাহুল্য, সিরাজ-চরিত্রে এই কলঙ্কারােপের দিকগুলাের অন্যতমটি ছিল ‘অন্ধকূপ হত্যা’ ঘটনার ভাষ্য অনুযায়ী, নবাব সিরাজের নির্দেশে ১৮x১৪ বর্গফুট মাপের একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ১৪৬ জন ইংরেজকে বন্দী করে রাখা হয়। কক্ষে মাত্র দুটি ছােট্ট জানালা ছিল। শ্বাসদ্ধকর ওই পরিবেশে ১২৬ জনই মৃত্যুবরণ করে। ‘এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা’র বর্ণনায় অবশ্য মােট ১২৩ জন প্রাণত্যাগ করে।

ব্রিটিশ রাজকর্মচারী তথা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের সেনাধ্যক্ষ হলওয়েলের লেখায় সিরাজের নামে এই ‘অন্ধকূপ হত্যার’ অলীক গল্প বানানাে হয়। সিরাজের সমসাময়িক ইতিহাসবিদ ছিলেন গােলাম হােসেন খান তবতবায়ি। তাঁর রচিত ‘সিয়ারউল-মুতাখুখেরীন’ একটি সর্বজনসমাদৃত গ্রন্থ (১৭৮৩)। সিরাজ-চরিত্রের প্রায় সমস্ত দিক নিয়েই গােলাম হােসেন আলােচনা করেছেন। কিন্তু কোথাও অন্ধকূপ-হত্যার মতাে আলােড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনার উল্লেখ পর্যন্ত তিনি করেননি। পলাশি যুদ্ধের কয়েক বছর পরে রচিত সলিমউল্লাহর ‘তারিখ-ই-বাঙ্গালাহ’ এবং গােলাম হােসেন সলীমের ‘রিয়াজ-উস-সালাতিন’ গ্রন্থেও এঘটনার উল্লেখ নেই। মুসলিম ঐতিহাসিকদের কথা বাদ দিলেও সমসাময়িক ইংরেজদের লিখিত কাগজপত্রেও অন্ধকূপহত্যার কোনওই উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। কলকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য ক্লাইভ, ওয়াটসন প্রমুখ যাঁরা একে একে বাংলায় এসেছিলেন, তারা সবাই পলাশির যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত তীব্র ভাষায় নবাব সিরাজকে বহু পত্রই লিখেছিলেন। ‘অন্ধকূপ-হত্যা’ সত্য ঘটনা হলে এসব পত্রে তার অবশ্যই উল্লেখ থাকত। কিন্তু কোথাও তা নেই।

দুরভিসন্ধিমূলক ‘অন্ধকূপ-হত্যা’র অভিযােগটি যে কত বড় মিথ্যা ছিল ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তার ‘সিরাজদ্দৌলা’ গ্রন্থে (১৮৯৭) যুক্তির মাধ্যমে এবং অভ্রান্ত তথ্যের বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা স্বদেশবাসীকে বুঝিয়ে দেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে সিরাজকে দেবতা বা দেবদূত বানানাের চেষ্টা করেননি, কিন্তু তিনি তার গঠনধর্মী নিরপেক্ষ লেখার দ্বারা সুস্পষ্টভাবে এটা বুঝিয়ে দিতে সমর্থ হন যে, ইংরেজ ঐতিহাসিক এবং তাদের মদদপুষ্ট দেশীয় দালাল ঐতিহাসিকরা নবাব সিরাজউদ্দৌলা এর যে চরিত্র রূপায়ণ করেছেন তা শুধু মিথ্যা নয়—অসাধুতা, অসততা ও হীনবুদ্ধির চরম উদাহরণ। অক্ষয়কুমার দেখিয়েছেন, সিরাজচরিত্রে ছিল অত্যুচ্চ দেশপ্রেম। অসাধারণ মেধা-বলে সিরাজউদ্দৌলা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ইংরেজ শক্তি উপমহাদেশের জন্যে একদিন কালসর্প হয়ে দেখা দেবে। এর পরিণাম হল নবাব হওয়ার আগেই সিরাজ ইংরেজের শত্রুতে পরিণত হলেন। পলাশির যুদ্ধে সিরাজ পরাজিত ও পরবর্তীতে নিহত হওয়ার পরও যে হত্যা ইংরেজের পরামর্শ অনুযায়ী সংঘটিত হয়, সেই শত্রুতার ক্রিয়াকর্মের অবসান ঘটেনি। প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং প্রতিশােধপ্রবণ ইংরেজ সেই প্রতিশােধ গ্রহণ করার জন্যে তাদের রচিত ইতিহাসে সিরাজের অশেষ দুর্নাম রচনায় মিথ্যার প্রাসাদ গড়তে বিন্দু মাত্র দ্বিধা করেনি।

ইংরেজের নেমক খাওয়া বাঙালি লেখকরাও সেকথাকে বেদ বাক্যের মত বিশ্বাস করেছিলেন। তাই দেখি বাঙালির পরম শ্রদ্ধাভাজন পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইংরেজ ঐতিহাসিক মার্শম্যান সাহেবের যে বইটি অনুবাদ করেন তার নাম ‘বাঙ্গলার ইতিহাস’ (২য় ভাগ), এতে নবাব সিরাজউদ্দৌলা এর উপর জঘন্য মিথ্যা কলংক আরােপ করা হয়েছে আর মীরজাফর ও লর্ড ক্লাইভকে মহাপুরুষ বানানাে হয়েছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাই মেনে নিয়েছেন। তাই তিনি বিজ্ঞাপনে বলেছেন, “এই পুস্তকে অতি দূরাচার নবাব সিরাজউদ্দৌলা এর সিংহাসনারােহণ অবধি, চিরস্মরণীয় উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক মহােদয়ের অধিকার পর্যন্ত বর্ণিত আছে।” (বিদ্যাসাগর রচনাবলী-২)। অবাক হবার মত ব্যাপার! বিদ্যাসাগর মহাশয় সিরাজকে বলছেন ‘অতি দূরাচার’ আর বেন্টিঙ্ককে বলছেন ‘চিরস্মরণীয়। এতে আমরা ধরে নিতে পারি মার্শম্যানের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েই বিদ্যাসাগর বাঙালির ইতিহাস অনুবাদ করেছিলেন।

এভাবে শাঠ্যকে শৌর্য, হঠকারিতাকে বীরত্বের মর্যাদায় ভূষিত করেছি আমরা বছরের পর বছর। ক্লাইভের মত ন্যায়নীতি বর্জিত হৃদয়হীন দস্যুর কণ্ঠে বীরের জয়মাল্য দিতে আমরা কুণ্ঠিত হইনি। আর সিরাজকে শুধু যে বর্বরতার দুর্লভ দৃষ্টান্ত হিসেবেই খাড়া করেছি তা নয়, তাকে ধিকৃত করেছি চরম কাপুরুষতার নিতে। উনিশ শতকের পূর্বভাগে রচিত ‘নীলমণি বসাকের নরনারী’ নামক গ্রন্থে সিরাজউদ্দৌলা ও তারা সুন্দরীর প্রেম-কাহিনি বর্ণিত। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার সিরাজকে দুর্বিনীত ও লম্পট বলে আখ্যায়িত করলেন কোনাে বিচার-বিবেচনা না করেই। ইংরেজ ঐতিহাসিক বেভারিজ বলেছেন, “নিজের মৃত্যুশয্যায় আলিবর্দী খান সিরাজকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন যে, তিনি আর মদ্যপান করবেন না এবং সেই প্রতিজ্ঞা অনুসারে তিনি (সিরাজ) সুরাপান পরিত্যাগ করেছিলেন। একই কথা বলেছেন সমসাময়িক ইংরেজ ঐতিহাসিক ক্রফটনও। অথচ নবীনচন্দ্র সেনের মত প্রতিভাধর দেশপ্রেমিক কবি পলাশির যুদ্ধক্ষেত্রে সিরাজের মুখ দিয়ে শুনিয়েছেন—‘ঢাল সুরা স্বর্ণপাত্রে ঢাল পুনৰ্ব্বার,/কামানলে কর সবে আহুতি প্রদান। সিরাজ মদ্যপান চিরতরে পরিত্যাগ করেছিলেন, সে সম্বন্ধে ইংরেজ ঐতিহাসিকের সাক্ষ থাকলে কী হবে! বাঙালি কবি তাে প্রভুদের সন্তুষ্টির জন্য সিরাজকে মদ্যপ না বানিয়ে পারেন না। মদ্যপ যথেচ্ছাচারী সিরাজউদ্দৌলার তুলনা তাই নীরাে, নৃশংসতায় তিনি হালাকু খান, লাম্পট্যে রাসপুটিন। এর চেয়ে জোরালাে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়নি বলে কলঙ্কের বােঝা আর অগ্রসর হতে পারেনি।

আলিবর্দির মৃত্যুর পর বর্গিদের সঙ্গে সিরাজকেও যুদ্ধ করতে হয়েছে। ক্লাইভের সঙ্গে সিরাজের যুদ্ধ ১৭৫৭ সালে। তখন সিরাজের বয়স ২২। সেই কাঁচা বয়সে ঘরের শত্রু ও দেশীয় রাজাদের চক্রান্তকে তাে মােকাবিলা করতে হয়েছে তাঁকে। পলাশির যুদ্ধের আগের বছর ইংরেজ বাহিনী ঝেটিয়ে বিদায় করার তাগিদে সিরাজ মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতা পর্যন্ত ছুটে এসেছেন। ইংরেজের কুঠি নির্মাণের চক্রান্তকে ব্যর্থ করেছেন। সিরাজের তখন মদ আর মেয়ে মানুষ নিয়ে ফুর্তি করার এত অঢেল সময় ছিল? মুর্শিদাবাদ থেকে তখনকার রাজশাহীতে যাওয়া কি ছিল অত সহজ? তবু সিরাজকে লম্পট বলে জাহির করার জন্যই আজগুবি ইতিহাস লিখে বলা হল রাজশাহীর জমিদার রাণি ভবাণীর বিধবা মেয়েকে সিরাজ জোর করে ধর্ষণের চেষ্টা করেছেন। মােহনলালের দেশপ্রেম, সাহসিকতা ও যুদ্ধ-নৈপুণ্যকে খাটো করে দেখানাের জন্য ইতিহাসের নামে বিকৃত তথ্য প্রচার করা হল যে, মােহনলালের বােন ‘ফৈজি’ নামাঙ্কিত হয়ে সিরাজের প্রেমিকায় পরিণত হন বলেই মােহনলাল প্রাণ দিয়ে পলাশির যুদ্ধ লড়েছিলেন।

যে কালে ঠাকুরবাড়ির মতাে শিক্ষিত, সংস্কারশূণ্য অভিজাত ঘরানার মহিলাদেরও গঙ্গাস্নান করতে হলে পালকি চেপে, মশারি ঢেকে পালকি সহ গঙ্গাজলে চুবিয়ে নেওয়া হত, সেই যুগে মুর্শিদাবাদের হিন্দু যুবতীরা দিনদুপুরে আলগা গায়ে নদীতে স্নান করছে আর একালের রকবাজদের মতাে ইয়ার-দোস্ত নিয়ে যুবক সিরাজ সেই যুবতীদের হাত ধরে টানাটানি করছেন— এমন দৃশ্য কয়েক বছর আগেও দেখানাে হয়েছে টিভি সিরিয়ালে। এক উপন্যাস লেখক তাে সিরাজের মধ্যবয়সী মাকেও ব্যাভিচারিণী বানিয়ে পাতার পর পাতা জুড়ে কাল্পনিক ঘটনার জাল বিস্তার করেছেন।

কিন্তু সত্য হল সর্বগ্রাসী অগ্নি। অসত্যের স্কুপে তা সামায়িকভাবে চাপা পড়লেও নির্বাপিত হয় না। একদিন আবর্জনার আস্তরণ পুড়িয়ে ফেলে সে আত্মপ্রকাশ করে। ইংরেজের সুচতুর চত্রান্তে সিংহাসনচ্যুত এবং নিহত সিরাজউদ্দৌলার জীবন কাহিনিও সত্যের হাত ধরে ধীরে ধীরে এ দেশবাসীর সামনে উপস্থিত হতে শুরু করে। অবশ্য সে চেষ্টা সহজসাধ্য ছিল না। কারণ, পরাধীন মানুষের পক্ষে সত্য ভাষণের অধিকারও কুটির শাসনে অবদমিত। তবু সব আশঙ্কা এবং শাসনের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে শুরু হয়েছিল ঐতিহাসিক সত্যের মুক্তি অভিযান। সাহস ও প্রেরণা যুগিয়েছিলেন ঐতিহাসিক ম্যালেসন এবং অন্যান্য ইংরেজ ঐতিহাসিক। এই অভিযানে সবচেয়ে উল্লেখযােগ্য কৃতিত্বের অধিকারী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। অক্ষয়কুমারকে উৎসাহ এবং সমর্থন দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কবি নজরুল ১৯২৮ সালে রাজশাহীতে গিয়ে ‘সিরাজদ্দৌলা’র লেখক অক্ষয়কুমারের পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন এবং ইতিহাসকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। বাঙালিদের টনক নড়ল। এগিয়ে এলেন বিহারীলাল চক্রবর্তী, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলনাথ রায়-এর মত ঐতিহাসিক।

‘অন্ধকূপ-হত্যা’র রেশ ধরেই অষ্টাদশ শতকের ইতিহাস তৈরির চল শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথ বাঙালির এই ইতিহাস মানসিকতা দেখে বিচলিত বােধ করেন। স্কুলপাঠ্য বইয়েও এই হলওয়েলি অপপ্রচারের প্রাধান্য দেখে তিনি এক সমালােচনামূলক নিবন্ধ লিখতে বাধ্য হন। আসলে রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য শ্রীমতী হেমলতাদেবী সেসময়ে এক স্কুলপাঠ্য বই লেখেন। তাতে হলওয়েল বর্ণিত সেই ‘অন্ধকূপ হত্যা’ বিষয়ক ঘটনাকে প্রচার করা হয়। এই প্রেক্ষিতেই রবীন্দ্রনাথ লেখেন,

“সিরাজদ্দৌলার রাজ্য শাসনকালে অন্ধকূপ হত্যার বিবরণ লেখিকা অসংশয়ে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যদি শ্ৰীযুক্তবাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রের ‘সিরাজদ্দৌলা’ পাঠ করিতেন তবে এ ঘটনাকে ইতিহাসে স্থান দিতে নিশ্চয়ই কুণ্ঠিত হইতেন।”

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এ-দেশের টেক্সট বুক কমিটির শিক্ষা বিষয়ক ধারণারও সমালােচনা করেন। ‘সিরাজদ্দৌলা’ শীর্ষক আলােচনায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন,

“মােগল-পাঠানের সময় প্রত্যেক সম্রাট স্বতন্ত্র প্রভূরূপে স্বেচ্ছামতে রাজ্য শাসন করিতেন, সুতরাং তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছার আন্দোলনে ভারত ইতিবৃত্ত পদে পদে রসবৈচিত্র্যে তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইংরাজের ভারতবর্ষে ইংল্যান্ডের রাজতন্ত্রের শাসন। তাহার মধ্যে হৃদয়ের লীলা অত্যন্ত গৌণ ব্যাপার। মানুষ নই, রাজা নই, কেবল একটা পলিসি অতিদীর্ঘ পথ দিয়া ডাক বসাইয়া চলিয়াছে। প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর তাহার বাহক বদল হয় মাত্র।”

এরপর থেকেই সিরাজ বাঙালির জাতীয় জাগরণের জীবন্ত প্রতীক হয়ে ওঠেন। শুরু হয় তাকে নিয়ে নাটক লেখা। সর্বপ্রথম নট-সম্রাট গিরিশ ঘােষ লেখেন ঐতিহাসিক নাটক ‘সিরাজউদ্দৌলা’, তখন ১৯০৫ সাল। বঙ্গভঙ্গ বিরােধী আন্দোলনের অগ্নিগর্ভ মুহূর্ত। নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালে। ১৯১১-র ৮ জানুয়ারী তৎকালীন ইংরেজ সরকার ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের অভিনয় ও প্রচার বন্ধ করে দেয়। এতে কি প্রমাণিত হয় না যে, সিরাজ ইংরেজের চক্ষুশূল ছিল? ১৯৩৮ সালে যখন শেরে বাংলা ফজলুল হক যুক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী তখন শচীন সেনগুপ্ত লেখেন ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটক। এই নাটকে সিরাজ চরিত্রে রূপদান করার সময় নির্মলেন্দু লাহিড়ী যখন সংলাপ উচ্চারণ করতেন, ‘এ বাঙলা হিন্দুর নয়, এ বাঙলা মুসলমানের নয়, মিলিত হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভূমি গুলবাগ-এ-বাঙলা’—তখন সেই সংলাপ শুনে সুভাষচন্দ্র বসুর দুচোখ জলে ভরে গিয়েছিল। এ নাটকটি সেসময়ে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তাছাড়া সিরাজকে নিয়ে আরাে অসংখ্য নাটক, যাত্রা, সিনেমা, কাব্য, কিংবদন্তী তৈরি হয়েছে। সিরাজ বাঙালির ঘরে ঘরে বীরের মূর্তিতে অধিষ্ঠিত হলেন। ১৯৫৬ সালে স্বনামধন্য চলচ্চিত্রকার খান আতাউর রহমান নির্মাণ করেন “সিরাজউদ্দৌলা’ চলচ্চিত্র। খান আতার এ সিনেমাটি ৫০ দশকের বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দারুণ বেগবান করেছিল। এখনাে কোনাে বাঙালি সিনেমাটি দেখলে চোখে জল সংবরণ করতে পারে না। তাই তাে শেরে বাংলা ও নেতাজি সুভাষ বােস ১৯৪০ সালে এক হয়ে হলওয়েল স্মৃতি সৌধ ভেঙ্গে চুরমার করে দেন। সিরাজ যদি বাঙালির জাতীয় বীর না হবেন তাহলে কেন দু’শ্রেষ্ঠ বাঙালি এমন কাজ করতে যাবেন।

‘নবজাগরণ’ অ্যান্ড্রোয়েড অ্যাপ্লিকেশনটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

![]()

‘নবজাগরণ’ এর টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

‘নবজাগরণ’ এর ফেসবুক পেজে লাইক করতে নিচের আইকনে ক্লিক করুন।

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

নবজাগরণ (ষাণ্মাসিক) – জীবনানন্দ ১২৫ তম জন্ম সংখ্যা – মননশীল সাহিত্য পত্রিকা