কৃষ্ণভাবিনী দাস : উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে ঔপনিবেশিক বাংলায় সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, মনন, সংস্কৃতি, জীবনবােধ—সর্বত্রই আলােড়ন ও রূপান্তর তথা জাগরণ সূচিত হয়েছিল। বিগত সময়ের বহু অনালােচিত বিষয় ও অবহেলিত সামাজিক প্ররে পুনর্মূল্যায়ন শুরু হয়েছিল। বিদগ্ধ সমাজ ও প্রশাসনের চিন্তাভাবনার প্রথম সারিতে স্থান পেয়েছিল দেশীয় নারীসমাজ ও তার অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের অস্তিত্বের বিষয়টি। এই উপলব্ধি থেকে জন্ম নিয়েছিল সমাজসংস্কারের বিভিন্ন কর্মসূচী, আলােচিত হতে শুরু করেছিল দেশীয় নারীসমাজের অবস্থার রূপান্তরের জন্য নারীশিক্ষা ও তার পারিবারিক ভূমিকা তথা নারীমুক্তির প্রসঙ্গটি নির্ণয়ের বিষয়টিও। এই রূপান্তরের চরিত্র কেমন ছিল সে সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিতর্ক যা-ই থাকুক না কেন তা উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলার নারী সমাজের এক এক স্তরকে এক একভাবে উজ্জীবিত করে তুলেছিল এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে তা তাত্ত্বিক অনুভূতির গণ্ডী অতিক্রম করে বাস্তব প্রয়ােগের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হয়েছিল।

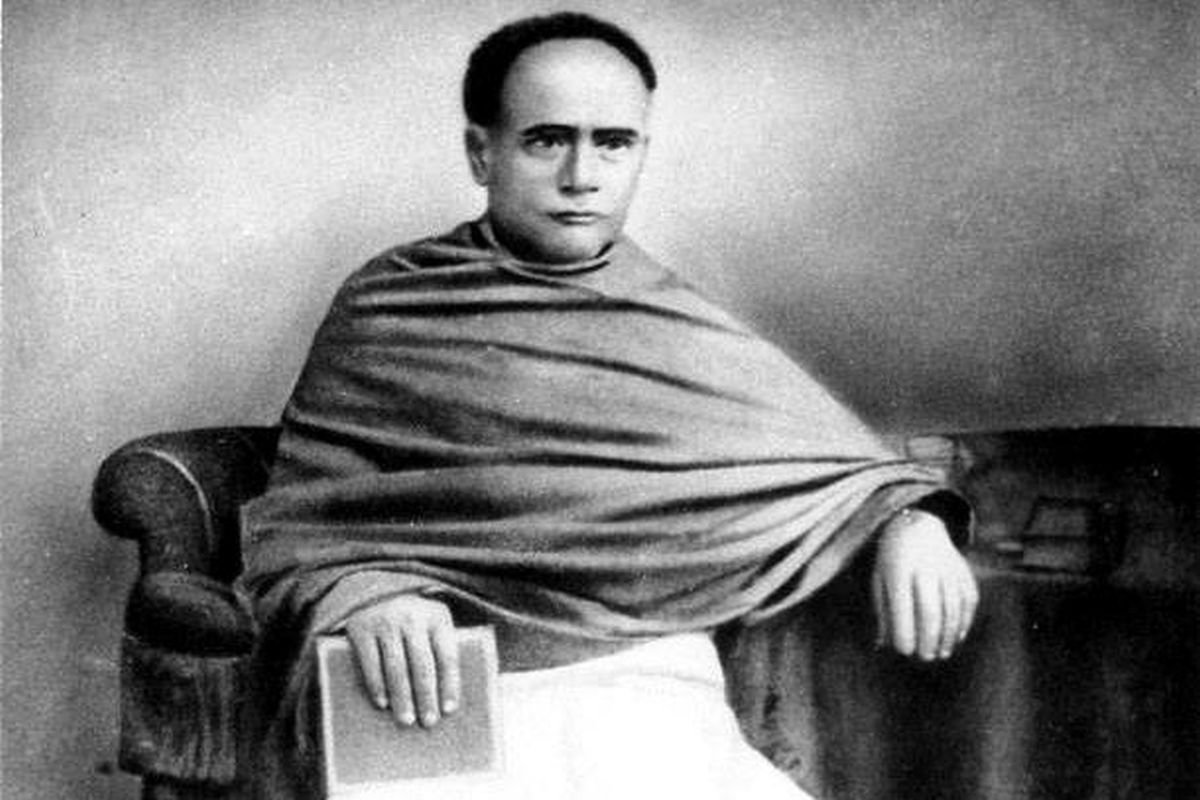

সমাজের অর্ধাংশকে শিক্ষায় সুযােগ থেকে বঞ্চিত রাখা যে ঠিক হচ্ছে না—একথা সচেতন কিছু মানুষ অনুভব করতে শুরু করেন। রেনেসাঁসের মানবমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে রাধাকান্ত দেব, রামমােহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখেরা নারীর মুক্তি ও বিকাশের পয়গাম নিয়ে এগিয়ে এলেন। ডিরােজিওর শিষ্য ইয়ংবেঙ্গল গােষ্ঠীও এ ব্যাপারে পিছিয়ে ছিলেন না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে সর্বাধিক অবদান রাখেন। কিন্তু প্রথম মহিলা স্কুল স্থাপন করেন রবার্ট মে নামে একজন মিশনারী। এরপর আরাে কয়েকটি মিশনারী স্কুল গড়ে ওঠে। মিশনারীদের অবশ্য আসল উদ্দেশ্য ছিল মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা। তাই এই সকল স্কুলে ধর্মশিক্ষার ওপর ভীষণ জোর দেওয়া হত। বাইবেল পড়া ছিল বাধ্যতামূলক। ধর্মশিক্ষার এই বাড়াবাড়ির জন্য বাঙালিরা এইসব স্কুলে মেয়েদের পাঠাতে আগ্রহ বােধ করেননি।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে কালীকৃষ্ণ মিত্র, নবীনকৃষ্ণ মিত্র ও প্যারীচরণ সরকারের উদ্যোগে বারাসাতে মধ্যবিত্ত, ভদ্র পরিবারের মেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপিত হয়। এরপর ১৮৪৯ সালে ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন রামগােপাল ঘােষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখােপাধ্যায় ও মদনমােহন তর্কালঙ্কারের সহযােগিতায় কলকাতা বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যেটি পরে বেথুন স্কুল নামে পরিচিত হয়। এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর স্ত্রী-শিক্ষা আন্দোলন গতিলাভ করে। এরপর বর্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলি, নদিয়া, ২৪ পরগণা, ঢাকা, বরিশাল, পাবনা, যশােহর, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন স্থানে বালিকা বিদ্যালয় গড়ে উঠতে লাগল।

এরই পাশাপাশি স্ত্রীশিক্ষার বিরােধীরা এর বিরােধিতায় সর্বশক্তি প্রয়ােগ করলেন। মেয়েরা শিক্ষা লাভ করলে সমাজ-সংসার রসাতলে যাবে, তাই এই অপপ্রয়াস বন্ধ করার আহ্বান জানালেন তারা। ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের ‘বেদব্যাস’ পত্রিকা লিখল, “প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষাও নারীর পক্ষে অমঙ্গলের কারণ। কেননা ইহার দ্বারা নারীর পুত্র প্রসবােপযােগিনী শক্তিগুলির হ্রাস হয়। বিদূষী নারীগণের বক্ষদেশ সমতল হইয়া যায়, এবং তাঁহাদের স্তনে প্রায়ই স্তন্যের সঞ্চার হয় না, এতদ্ভিন্ন তাহাদের জরায়ু প্রভৃতি বিকৃত হইয়া যায়।..বিদ্যা নানারূপে আমাদের মঙ্গলের কারণ হইলেও নারীগণের পরম শত্রু।”১

কবি ঈশ্বর গুপ্ত লিখলেন—

“আগে মেয়েগুলাে ছিলাে ভালাে

ব্রতধর্ম কর্তো সবে

একা বেথুন এসে শেষ করেছে,

আর কি তাদের তেমন পাবে।

যত ছড়ীগুলাে তুড়ি মেরে,

কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।

তখন এবি শিখে বিবি সেজে,

বিলাতী বােল কবেই কবে।

সব কাঁটা চামচ ধরবে শেষে,

পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে।

এরা আপন হাতে বাগিয়ে বগী,

গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।

বুঝি হুট করে বুট পায়ে দিয়ে,

চুরুট ফুকে স্বর্গে যাবে।”

কিন্তু বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচার সত্ত্বেও স্ত্রীশিক্ষার কল্যাণকর দিকটি জনমানসে ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের প্রচেষ্টায় স্ত্রীশিক্ষার প্রতি সাধারণ মানুষের বিরূপতা ধীরে ধীরে হাস পেতে থাকে। মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারের মেয়েদের লেখাপড়া শেখানাে আরম্ভ হয়।

সে সময়ে শিক্ষিতা হিসেবে রীতিমতাে আলােড়ন তুলেছিলেন—চন্দ্রমুখী বসু, কাদম্বিনী গাঙ্গুলি, বিধুমুখী বসু, ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র, যামিনী সেন, স্বর্ণকুমারী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, রাধারাণী লাহিড়ী, কামিনী সেন, মানকুমারী বসু, নগেন্দ্র বালা মুস্তাফী, সরলা দেবী, চন্দ্রমুখী বসু, সুরবালা ঘােষ প্রমুখ। এছাড়াও ছিলেন কুমুদিনী খাস্তগির, প্রমীলা নাগ, লীলাবতী মিত্র, সুনীতি দেবী, অবলা বসু, সৌদামিনী দেবী, নিস্তারিনী দেবী, গিরিন্দ্রমােহিনী দাসী, তাহেরুন্নেসা, ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী, সহিফা খাতুন, খাইরুন্নেসা, আজিজন্নেসা, লতিফুন্নেসা, আফজালুন্নেসা, বেগম রােকেয়া, করিমুন্নেসা, ফজিলাতুন্নেসা, হেমলতা দেবী, প্রসন্নময়ী দেবীর মত স্বাধীনচেতা মহিলারাও। এঁরাও কিন্তু নারী-স্বাধীনতা সম্পর্কে তাদের মতামত রেখে যাননি। আসলে পুঁথিগত শিক্ষা থাকা সত্ত্বেও এবং সামাজিক রীতিনীতিতে অনৈতিহ্যিক হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত স্বাধীনতার ধারণা হয়তাে তাদের ছিল না।

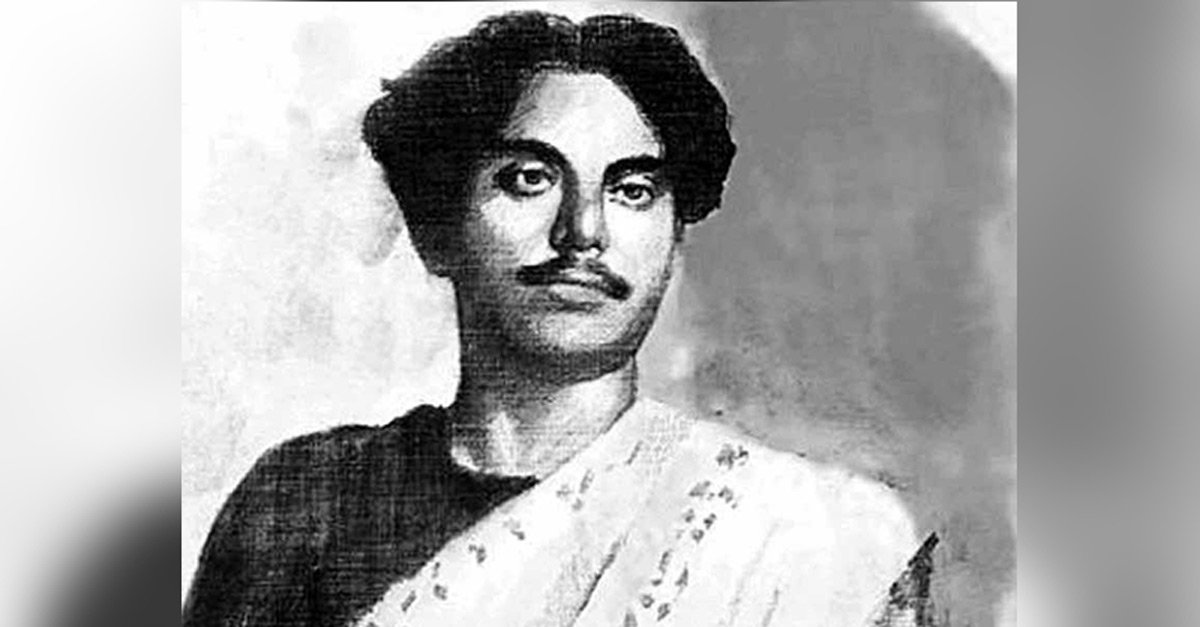

কিন্তু ‘দেশাচার’-এর বেড়াজাল থেকে অংশত মুক্ত যে পরিবেশে পূর্বোক্ত মহিলারা লালিত, এই আলােচনার কেন্দ্রে থাকা সেকালের ‘আধুনিক মহিলা’ কৃষ্ণভাবিনী দাসের (১৮৬৪-১৯১৯) ক্ষেত্রে তা ছিল না। তিনি জন্মেছিলেন আধুনিকতার হাওয়ালাগা কলকাতা থেকে অনেক দূরে মুর্শিদাবাদের একটি গ্রামে—চোয়ায়, একটি ঐতিহ্যিক হিন্দু পরিবারে। তার জন্ম ১৮৬৪ সালে বলে উল্লিখিত হয়েছে ‘সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান’-এ। গ্রামে তখন স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা ও রীতি ছিল না। তার হাতেখড়ি হয় সম্ভবত শিক্ষিত পিতার আদুরে কন্যা হিসেবে। কিন্তু তার প্রকৃত শিক্ষা হয় বিবাহযােগে। স্বামী দেবেন্দ্রনাথ দাস নিজে মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৮৭২সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় তিনি ২য় স্থান ও ১৮৭৪-এ এফ এ পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন।২ ১৮৭৬ সালে বি এ পাস করে বিলেত যান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে। পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন, কিন্তু নতুন আইনে তার বয়স বেশি বলে বিবেচিত হওয়ায় তিনি চাকুরি পাননি। ধর্মের ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথ গােড়া থেকেই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনী ‘পাগলের কথায় লিখেছেন “অতি বাল্যকালেই পৌত্তলিক হিন্দুধর্মে আমার সমস্ত বিধাস লােপ পাইয়াছিল।…শিলা, পুতুল, প্রতিমাদির প্রতি আমি ভয়ংকর বিদ্বেষী ছিলাম আর ঠাকুর পূজা, মালাজপ বা অন্যকোনও প্রকার বাহ্য আড়ম্বর দেখিলেই আমি জ্বলিয়া উঠিতাম। আমি কোনও ধর্ম ব্যবস্থায় আসক্ত ছিলাম না, কিন্তু আমার অন্তরে বিলক্ষণ ধর্মভাব ছিল।”৩ শিক্ষার প্রতি, বিশেষ করে ভাষাশিক্ষার প্রতি তার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। তিনি ভারতবর্ষের অনেকগুলি ভাষা ছাড়াও, গ্রীক, ল্যাটিন, ইটালিয়ান, ফ্রেঞ্চ ও ফারসি ভাষায় দক্ষ ছিলেন। বহু বছর লন্ডনে বাসকালে তিলি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের অধ্যাপনা করেন। দেশে ফিরে এসে তিনি একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং ১৯০৮ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অধ্যাপনায় নিয়ােজিত ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের পিতা শ্রীনাথ দাস কলকাতা হাইকোর্টের নামকরা উকিল এবং বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেও প্রগতিশীল বলে তার পরিচয় ছিল না। দেবেন্দ্রনাথের বড়দা উপেন্দ্রনাথ নাট্যকার ও অভিনেতা, ১৮৭৯-এ পিতার বিরােধিতা সত্ত্বেও বিধবা বিবাহ করে আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে আলােড়ন ফেলে দেন। ব্রিটিশের ‘নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন’ লঙঘন করে দণ্ডিত হন। মেজভাই জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস উচ্চশিতি এবং আইনজীবী ছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রতি তার জোরালাে সমর্থন ছিল। স্বল্পস্থায়ী হলেও তাঁর প্রকাশিত সময় পত্রিকা, তাঁর প্রগতিশীল মনােভাবের পরিচয় বহন করে।৪ এই পরিবারেই বালিকা-বধূ হয়ে এসে জ্ঞানচর্চার একটি উন্মুক্ত ক্ষেত্র পেলেন অধুনা বিস্মৃত কৃষ্ণভাবিনী দেবী। তাঁর জীবনধারা এবং সামাজিক মনােভাব ব্যাপকভাবে পাল্টে যায়। বিস্মৃতির আড়াল সরিয়ে উজ্জ্বল উদ্ধার করে সেই অধ্যায়কে উন্মক্ত করলেন ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ’-এর গ্রন্থাগারিক অরুণা চট্টোপাধ্যায়, তার কৃষ্ণভাবিনী দাসের নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন সম্পাদনা ও প্রকাশ (দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৪) করে। ওই মূল্যবান সংকলনটির ভূমিকা থেকে জানা যায়, ১৮৮৩ তে স্বামীর অনুগামী হয়ে তিনি ইংল্যান্ডে যান। সেখানে ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে পড়াশােনা করে নিজেকে শিক্ষিত করেন। দীর্ঘ ৭/৮ বছর থাকার ফলে সেখানকার স্ত্রীস্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারণাটি বােঝার চেষ্টা করেন।৫

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাঙালি মহিলাদের মধ্যে প্রথম বিলেত গিয়েছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী কমলমণি, ১৮৫৯সালে। সেখানে তিনি ৫বছরেরও বেশি ছিলেন। এরপর সপরিবারে বিলেত যান মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ১৮৬৩ সালে, ছিলেন ১৮৬৬ পর্যন্ত। তিনি ফ্রান্সেও কিছুকাল অতিবাহিত করেন। তাঁর স্ত্রী হেনরিয়েটা বাঙালি না হলেও বাঙালি স্বামীর সূত্রে তাঁর নাম করতেই হয়। তৃতীয় বিলেতযাত্রী বঙ্গমহিলা হলেন ক্ষেত্রমােহিনী দত্ত, যিনি ছিলেন হিন্দু কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা গােবিন্দচন্দ্র দত্তর স্ত্রী। সস্ত্রীক তিনি দুই কন্যাসহ (অরু দত্ত ও তরু দত্ত) ১৮৬৯ সালে বিলেত যান, ফিরে আসেন ১৮৭৩-এ। ব্রাহ্ম নেতা শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় স্ত্রী রাজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে বিলেত ভ্রমণে গিয়েছিলেন ১৮৭১-এ। শশিপদর বিলেত যাওয়ার তিনবছর পরে ১৮৭৪-এ স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দেবী ও সন্তানদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তােলার উদ্দেশ্যে তাদের বিলেত পাঠিয়েছিলেন উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ১৮৭৭-র মাঝামাঝি সময়ে বিলেত যান। জ্ঞানদা সন্তানদের নিয়ে ফ্রান্স, লন্ডন ও দক্ষিণ ইংল্যান্ডে বাস করেছিলেন। ১৮৮০ সালে স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন। ১৮৭৯-এ বিলেতযাত্রা করেন রাজনারায়ণ বসুর কন্যা স্বর্ণলতা ঘােষ, যিনি ছিলেন ডাঃ কৃষ্ণধন ঘােষের স্ত্রী। এরপর বিলেত যান কৃষ্ণভাবিনী।৬

বাল্যকাল থেকেই অন্তঃপুরের বাইরের জগৎকে দেখার এবং ইউরােপে যাওয়ার প্রবল বাসনা ছিল কৃষ্ণভাবিনী দাসের। ইংল্যান্ডে সফরের ও সেখানে বাস করার অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি ইংলণ্ডে ‘বঙ্গমহিলা’ নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। এটা নিছক গ্রন্থ নয়, এর মধ্য দিয়ে কৃষ্ণভাবিনী অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছিলেন বঙ্গনারীর অধঃপতিত সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থাকে, তার কারণ ও তার প্রতিবিধানের পথকে। এই গ্রন্থ রচনা তাই তার জাগ্রত সমাজচেতনা ও নারী চেতনার প্রথম দিকচিহ্ন বলা যায়। যাইহােক, বহির্বিকে জানার ভীষণ আগ্রহ প্রসঙ্গে ওই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেন,

“পাঠিকাগণ! আমিও আপনাদের মতাে একটি বাড়ীতে বদ্ধ ছিলাম দেশের পৃথিবীর কোন বিষয়ের সহিত সম্পর্ক ছিল না সামান্য গুটিকতক জিনিসে মনকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিতাম কিন্তু পারিতাম না। দেশের সমস্ত ব্যাপার উত্তমরূপে জানিবার নিমিত্ত লালায়িত হইতাম, এবং কেহ বিলাত যাইতেছেন কিম্বা বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন শুনিলেই মন নাচিয়া উঠিত। বিদেশ হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তিদের নিকটে গিয়া বিদেশ সম্বন্ধীয় নানা প্রকার নূতন বিষয় শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইতাম কিন্তু দুর্ভাগ্য পরাধীন বঙ্গবাসিনীদের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয় না সুতরাং চুপ করিয়া থাকিতাম।”৭

কৃষ্ণভাবিনীর এই বর্ণনা থেকে মনে হয় তার পর্যবেক্ষণ শক্তি ভাল ছিল এবং তিনি ইতিহাস সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। স্বামী বিলেতে থাকায় কৃষ্ণভাবিনী ছয় বছর তার জন্যে কলকাতায় অপেক্ষা করেছিলেন। এ সময়ে স্বাভাবিকভাবেই বিলেত সম্পর্কে তার মনে প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। তিনিও বিলেত যাবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। অন্তঃপুর থেকে মুক্তিলাভ সম্পর্কে তিনি লেখেন,

“বহুদিন হতে হৃদয়ে আমার,

গােপনে রয়েছে এক আশালতা,

দেখিবার তরে প্রিয় স্বাধীনতা,

যাইব যে দেশে বসতি উহার।…

কত পুত্র তব বিদ্যা শিখিবারে,

যায় মা! ইংলন্ডে ছাড়ি প্রিয়জনে,

কত জ্ঞানরত্নে নিজ নিজ মন

মণ্ডিত করিয়া পুন আসে ফিরে।

কেন মােরা তবে হয়ে তব সুতা,

পারিনা জননি! সে দেশে যাইতে,

বিদ্যাজ্ঞান ধনে হৃদয় ভূষিতে,

দেখিয়া স্বাধীন ব্রিটন-দুহিতা!

মােরা হইয়া মানব,

রয়েছি পিঞ্জরে চহীনা সব,

করিতে পারি না কোন উপকার

তাই বহু কষ্টে পিঞ্জর ভাঙ্গিয়ে

হয়েছি বাহির জ্ঞানচর তরে।”৮

কৃষ্ণভাবিনী স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করতে বিলেতে যাননি। কিন্তু সেখানে গিয়ে সমাজ এবং জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন বলে তার মনে প্রবল বাসনা ছিল। তিনি উপরের কবিতায় লিখেছেন যে, তিনি নিজের চোখে দেখতে চান কেন ব্রিটিশ সবার কাছে এত পূজ্য এবং কিভাবে এত ছােটো দ্বীপ হয়েও ব্রিটেন জগতের রাজা- “দেখি ব্রিটনের ধৰ্ম্মনীতিচয়, লিখিব হৃদয়ে প্রতি স্তরে স্তরে করিব যতন শিখিবার তরে। পারি যদি, …” তার এই আশা বিফলে যায়নি। তিনি কয়েক বছর ব্রিটেনে থেকে দারুণ প্রভাবিত হয়েছিলেন সে দেশের শিক্ষা, সভ্যতা, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক চিন্তাধারার রূপরেখা, গাহস্থ জীবন, আধুনিক গণতন্ত্র ইত্যাদির দ্বারা।

১৮৮২-র সেপ্টেম্বর মাসে স্বামীর সঙ্গে তিনি কলকাতা ও বােম্বাই হয়ে বিলেত যাত্রা করেন এবং ১৮৯০ অথবা ১৮৯১ সালে দেশে ফিরে আসেন। স্বামী-সাহচর্য এবং বিলেতবাস তার জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি এক ভিন্ন নারীতে রূপান্তরিত হন। তার পরিবর্তন সম্পর্কে তিনি নিজেই সচেতন ছিলেন। একটি কৌতূহলােদ্দীপক অনুচ্ছেদে তিনি এই পরিবর্তনের কথা বর্ণনা করেছেন,

“আমি নিজেও দেখিতেছি যে, যতদিন হইতে ইংলণ্ডের স্বাধীন বায়ু সেবন করিতেছি, যতদিন হইতে স্বাধীন মানুষের সহিত একত্র বাস করিতেছি, ততদিন হইতে আমার মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইয়াছে। এ ভাব যে কি তাহা আমার দেশীয় ভাই ভগিনীদের নিকটে প্রকাশ করিতে আমি অক্ষম। ভারতবর্ষে যতদিন ছিলাম এ সকল কিছুই জানিতাম না, মনেও ভাবিতাম না যে, মানুষের জীবনের এত রূপান্তর আছে। পুস্তকে নানা দেশের বিষয় পড়িতাম—এ দেশ স্বাধীন, ও দেশ পরাধীন, এ দেশের শাসনপ্রণালী যথেচ্ছাচার, ওদেশের রাজ্যব্যবস্থা নিয়মতন্ত্র—এরূপ কত পড়িতাম, এক রকম করিয়া কথার মানে বুঝিতাম কিন্তু ঐ কথাগুলি যে কত ভাব প্রকাশ করিতেছে, কত গৃঢ় বিষয় সূচনা করিতেছে, তাহা কখনই আমার হৃদয়ঙ্গম হইত না। …এখন দেখিতেছি যে যেমন অন্ধের কিবা দিন কিবা রাত, তাহাকে রাত দিনের প্রভেদ যতই কেন বুঝাইয়া দাও না সে। সকল জিনিস কাল দেখিবে, সেইরূপ আমিও এতদিন সকল লােককে পরাধীন চক্ষে দেখিতাম।”৯

নিজের সম্পর্কে কৃষ্ণভাবিনীর এই বিশ্লেষণ যথার্থ। যথার্থই লজ্জাকাতর, অন্তঃপুরের সংকুচিতা, অল্পশিক্ষিত নারী কৃষ্ণভাবিনী বিলেত যাবার অল্পকালের মধ্যেই ব্যাপক পরিবর্তিত একটি ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তাঁর রচনা বিশ্লেষণ করলে এই পরিবর্তিত মূল্যবােধ এবং মনােভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণ শিক্ষিত এবং পর্দানশিন হলেও, ইংল্যাণ্ডে যাবার অল্পকালের মধ্যেই তিনি তার জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করেন এবং জীবনযাত্রায়ও বৈদগ্ধ্য নিয়ে আসেন। ইংল্যান্ডে থাকাকালেই তিনি লিখতে শুরু করেন এবং তার মধ্য দিয়েই তার এই বর্ধিত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর প্রবন্ধসমূহ শিগগিরই বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে।

ইংরেজ মহিলার শিক্ষা ও ‘স্বাধীনতার গতি’ প্রবন্ধে তিনি ইংল্যান্ডের নারীমুক্তি আন্দোলন নিয়ে আলােচনা করেন। মহিলাদের আধুনিকতা সম্পর্কে তাঁর এই প্রবন্ধে যে ধারণা প্রতিফলিত হয়, তা ছিল নিঃসন্দেহে আধুনিক এবং উল্লেখযােগ্য। সেকালে ইংরেজ মহিলাদের মধ্যে যে অগ্রগতির আন্দোলন চলছিল, তিনিই প্রথম তার সঙ্গে এ দেশীয় পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেন এবং বাঙালি মহিলাদের জন্যে একই ধরনের অগ্রগতির ওকালতি করেন।১০ ওই প্রবন্ধে তিনি আরও দেখিয়েছেন, শিক্ষিতা ইংরেজ মহিলারা কীভাবে সমাজে ও পেশাগত ক্ষেত্রে পুরুষদের মতােই যােগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন এবং সামাজিক স্তরে নিজেদের অধিকার রার দাবিতে সরব হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ইংরেজ মহিলাদের প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সংগঠন ও পত্রপত্রিকার সম্পাদনার মতাে বিষয়গুলিকেও উল্লেখ করেছেন।

ইংরেজ মহিলার শিক্ষাও ‘স্বাধীনতার গতি’ প্রবন্ধে তিনি ইংল্যান্ডে নারীশিক্ষার উন্মেষ ও বিকাশের ধারাকে কালানুক্রমিকভাবে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করেন। প্রথম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করেন রাণী এলিজাবেথের সময়কে দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করেন রাণী অ্যানের কাল তৃতীয় পর্যায়ে রাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের প্রথম দিক এবং শেষ পর্যায়ে তার রাজত্বের শেষ দিক। তার প্রদত্ত এ ইতিহাস অতি সংক্ষিপ্ত। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে তার ইতিহাস-চেতনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সেই সঙ্গে তাঁর মনােভাবও। দুটি বিষয়ের প্রতি তিনি বিশেষ জোর দেন—এক, ইংল্যান্ডে সাম্প্রতিক কালের নারীদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার যে বিকাশ ঘটে, তার পশ্চাতে ছিল সেখানকার শিক্ষিত নারীদের সমবেত আন্দোলন, এবং দুই, নারীদের শিক্ষালাভ এবং অবস্থার উন্নতি হতে পারে যদি তারা স্বনির্ভর হতে পারেন, তবেই।

এখন একজন মহিলার পক্ষে ইউরােপ ভ্রমণ তাৎপর্যপূর্ণ নাও হতে পারে, কিন্তু উনিশ শতকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। হিন্দুদের মধ্যে সমুদ্রযাত্রা তখন নিষিদ্ধ ছিল। সমুদ্রযাত্রা করলে ‘জাত’ যেত।

সমুদ্র অতিক্রম করে বিদেশে গেলে হিন্দুর জাতিনাশ হয় কিনা এই প্রর্থ উঠেছিল বর্ধমানের মহারাজার বিচারসভায়। অধিকাংশ পণ্ডিতের পাঁতি স্বীকার করে সিদ্ধান্ত হল সমুদ্রযাত্রা করলে জাতিভ্রষ্ট হতে হবে। এর বছর কুড়ি পরে ঠিক এই বিষয়ের উপর আরেকবার বিচারের ব্যবস্থা করেছিলেন বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর। এই একটি সভার উপর বিনয়কৃষ্ণ নির্ভর করেননি। বাংলার সকল অঞ্চলের পণ্ডিতদের মতামত সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। বাংলার বাইরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেও মতামত সংগ্রহের অভিযান চলেছিল। রানাড়ে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মতাে বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও তাদের মতামত জানিয়েছিলেন। তাছাড়া ইউরােপীয়ান নাগরিকদেরও অনুরােধ জানানাে হয়েছিল তাদের মন্তব্য জানাতে। সংবাদপত্রের মতামত তাে ছিলই। একটি সামাজিক সমস্যা বিচারের জন্য দেশব্যাপী এমন আয়ােজন পূর্বে আর হয়নি।

প্রশ্ন ছিল দুটি –

১) শাস্ত্রের নির্দেশ সম্পূর্ণ লঙঘন না করে কেউ যদি জাহাজে সমুদ্রযাত্রা করে তাহলে কি সে পতিত হবে?

২) ইংল্যাণ্ডে বিদেশের অন্য কোথাও কেউ যদি কিছুকাল এমন জীবনযাপন করে যাতে চরিত্রের স্থলন হয়নি, তবু কি তাতে পতিত বলে গণ্য করা হবে?

বিভিন্ন সূত্র থেকে যেসব উত্তর পাওয়া গেল তা বিচার-বিবেচনা করে এই ব্যবস্থা দেওয়া হল,

১) সমুদ্রযাত্রাকালীন কেউ যদি জাহাজে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কোনও আচরণ না করে তাহলে পাতিত্য-দোষ স্পর্শ করবে না।

২) একমাত্র কিছুকালের জন্য বিদেশে বাস করাটাই পাতিত্যের কারণ হতে পারে না। যদি বিদেশেও শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী জীবনযাপন করা হয় তাহলে পতিত হবার প্রশ্ন নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র এক চিঠিতে বলেছিলেন- “শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে সমাজ-সংস্কার করবার তিনি বিরােধী। সময়ােপযােগী পরিবর্তন করতেই হবে। আজ যদি ভিন্ন জাতের হয় তবে তিনি কি ব্রাহ্মণ বাদী বা প্রতিবাদী কোর্টে এলে উঠে দাঁড়াবেন? প্রাচীন শাস্ত্রে কোনও আচারের সমর্থন থাকলেই তা মেনে চলা যায় না। কারণ জীবন সময়ের সঙ্গে বদলে যায়, প্রাচীন যুগের পরিবেশে সে তাে স্থির হয়ে নেই। সমাজসংস্কার সম্বন্ধে বঙ্কিমের অভিমত এই চিঠিতে সুন্দর পরিস্ফুট হয়েছে।

পাবলিক সাভিস কমিশনও সমুদ্রযাত্রা-সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। পণ্ডিত মধুসূদন সরস্বতী এ বিষয়ে তার ব্যাখ্যা জানিয়েছিলেন তাদের। হিন্দু তীর্থযাত্রীরা পূর্বে পুরী যেত সমুদ্রপথে। সমুদ্রগমন শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নয়। সমুদ্র পার হলে কারাে জাত যায় না। উস্তৃঙ্খল আচরণ করলে অবশ্যই পতিত হতে হবে। শুধু সমুদ্রযাত্রায় যে দোষ, তাকে বলা হয় ‘পকীর্ণ’ বা সামান্য লঙঘন। বাস্তব অবস্থার চাপে পড়ে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা যে উদার হয়, এই ব্যবস্থাপত্র তার প্রমাণ।

সমুদ্রযাত্রা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে অধ্যাপক সিলভা লেভীর মন্তব্য। তিনি পণ্ডিত ক্ষিতিমােহন সেনকে একবার বলেছিলেন যে,

“যেই দিন হইতে ভারতের সমুদ্রযাত্রা বন্ধ হইল তাহার অনতিকাল পরেই তাহার দ্বারে অন্যের আক্রমণ উপস্থিত হইল। জগৎ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ভারত সেই যে হারিতে আরম্ভ করিল তাহার পর তাহার দুর্গতির আর কোথাও অন্ত দেখা গেল না।” (‘চিন্ময় বঙ্গ’)

রামমােহন রায় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর ইউরােপ গিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু সেটা সম্ভব হয়েছিল এই জন্যে যে, তারা ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং তারা দেশাচারকে অগ্রাহ্য করতে পেরেছিলেন। সে যুগের উচ্চাকাঙ্খী যে-যুবকগণ শিক্ষা লাভের জন্যে বিলেত যেতেন এবং প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন, তাঁদের প্রায় সবাইকেই দেশে ফিরে কালাপানি পার হওয়ার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত।১১ সুতরাং বলা যায় যে, ১৮৭০ ও ১৮৮০-র দশকে যে মহিলারা ইউরােপ গমন করে সামাজিক রীতির প্রতি অসাধারণ অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, এবং এঁদের দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ইউরােপ ভ্রমণ তাদের শিক্ষা ও ব্যক্তিত্বের ওপর প্রবল ছাপ ফেলেছিল।

কৃষ্ণভাবিনীর প্রথম রচনা ইংলণ্ডে ‘বঙ্গমহিলা’ ১৮৮৫ সালের আগস্ট মাসে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। নানা কারণেই, এ গ্রন্থ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তখনাে পর্যন্ত বাংলা ভাষায় এমন বিস্তৃত ভ্রমণকাহিনি, বিশেষ করে বিলেত ভ্রমণের, প্রকাশিত হয়েছিল কিনা সন্দেহ। এ গ্রন্থ সম্পর্কে যা সবচেয়ে উল্লেখযােগ্য তা হল, এতে লেখিকা কমই দৃষ্টিগােচর হন। সর্বত্রই বরং লেখিকার কৌতূহলী দৃষ্টির মাধ্যমে ইংল্যান্ডের সমাজ ও প্রকৃতি পরিদৃশ্যমান। এ গ্রন্থের সূচনা সেকালে ইংল্যান্ডে যাবার পথের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে। তারপর ইংরেজদের পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনধারার বিশ্লেষণমূলক আলােচনা একে একে পরিবেশিত হয়েছে। ইংল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থা, বিবাহ ও গার্হস্থ্য-জীবন, ধর্ম ও উৎসব, মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও তাঁর সংসার, সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ইত্যাদিরও পরিচয় তিনি উৎসাহের সঙ্গে দিয়েছেন।

ব্রিটেনের বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, পাতালরেল-সহ যানবাহনের বর্ণনাও দিয়েছেন। কিন্তু এসব ছাড়া, তিনি এমন কতােগুলাে জিনিসের বর্ণনা দিয়েছেন, যা অন্যদের রচনায় পাওয়া যায় না। যেমন পার্লামেন্টের নির্বাচন ব্যবস্থা, ইংল্যান্ডের গ্রামের জীবন, ইংরেজদের দৈনন্দিন জীবন ইত্যাদি। এমনকি, তিনি পত্র পত্রিকার কথাও লিখেছেন। কোন কোন পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং কারা সেগুলাে পড়েন, কেন পড়েন তিনি সে সম্পর্কেও উল্লেখ করতে ভুলে যাননি। এমনকি, রাস্তায় ফেরিওয়ালারা কী কী বিক্রি করেন, তা সবিস্তারে লিখেছেন। কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশি মন্তব্য করেছেন ইংরেজদের চরিত্র সম্পর্কে। তার গ্রন্থ থেকে মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে “ইংরাজদের দেখিলেই বলিষ্ঠ, সাহসী, পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান বলিয়া বােধ হয়।..টাকা ইংরাজদের প্রধান আরাধ্য দেবতা।…হিন্দুদের মত ইংরাজদের মধ্যে জাতিভেদ নাই, কিন্তু এখানে ভয়ানক শ্রেণীভেদ দেখিতে পাই।…ইংরাজদের অন্তঃকরণে স্নেহ, মমতা, বিনয় ও দয়া দাক্ষিণ্য অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। …কি ধনী, কি দরিদ্র সকলেই যেমন উপার্জন করে, তেমনি বা তাহার অপেক্ষা অধিক ব্যয় করে, আর মদ্যপানে ইংরাজরা অদ্বিতীয়। …এ জাতির মধ্যে অনেক ভণ্ড দেখিতে পাই। ইহাদের ভদ্র ব্যবহার অনেক সময়ে কেবল মৌখিক, আন্তরিক নহে।…কোন ভিন্নাকৃতি (অর্থাৎ বিদেশী) লােক দেখিলে ইহারা তাহাকে জন্তু মনে করিয়া তাহার দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে …ইংরাজরা মুখ বুজিয়া থাকিয়া কি সুখ পায়, তাহা বুঝিতে পারি না। …কাৰ্য্যক্ষমতা, পরিশ্রম, অধ্যবসায়, তেজ, সাহস প্রভৃতি সগুণ থাকাতেই এই জাতির এত সভ্যতা ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। কৰ্ম্ম ইংরাজ জীবনের সঙ্গীর মত…ইংরাজরা যেমন স্বার্থপর, সেইরূপ আত্মনির্ভর ও আত্মমর্যাদা করিতে জানে।…এই জাতির মধ্যে চমৎকার কর্তব্যকর্মের জ্ঞান দেখিতে পাই। …ইংরাজরা অতিশয় বিদেশ-ভ্রমণপ্রিয়।”১২

তিনি লন্ডন নগরী দেখে যতটা মুগ্ধ হয়েছিলেন, তার থেকে ঢের বেশি ভালােবেসেছিলেন ইংরেজদের সমাজ। সে সমাজে যে ব্যক্তিস্বাধীনতা রয়েছে, তিনি তার বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। কারণ, তার নিজের দেশে তিনি সমাজ এবং ধর্মের চাপে এই ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রকাশ দেখতে পাননি। তিনি লেখেন যে, কথায় আছে, বিলেতে গেলে ত্রীতদাসও স্বাধীন হয়ে যায়।১৩ তিনি নিজেও সেই স্বাধীনতার আস্বাদ লাভ করেছিলেন বিলেতে গিয়ে।

এই স্বাধীনতার পরিবেশে যে নারীরা জন্মগ্রহণ করেন এবং বড় হয়ে ওঠেন, তাঁদেরও তিনি বিশেষ প্রশংসা করেন। কারণ এঁরা বাঙালি নারীদের মতাে চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী নন এবং সমাজ-সংসারে এঁরা রীতিমতাে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন—এটা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। তার আগের ভ্রমণকারীরা কেউ কেউ ইংরেজ নারীদের সতীত্ব সম্পর্কে তির্যক মন্তব্য করেছিলেন। অন্তত তারা তা অনুমােদন করেছিলেন বলে মনে হয় না। কিন্তু কৃষ্ণভাবিনী একথা বিশেষ জোর দিয়ে লিখেছিলেন যে, বাঙালি নারীরা ঘরের মধ্যে বন্দী থেকে তাদের সতীত্ব বজায় রাখেন, অপর পক্ষে ইংরেজ রমণীরা স্বাধীনভাবে বাইরে ঘুরে বেড়িয়েও তাদের সতীত্ব এবং সন্ত্রম বজায় রাখেন। সুতরাং তাঁর মতে, তাদের চরিত্রেরই বেশি প্রশংসা করতে হয়। তবে তিনি বিলেতি সমাজের সমালােচনা করতেও ছাড়েননি। পুরুষদের অমিতব্যয়িতা এবং পূর্ব লণ্ডনের ইতর’ সমাজের তিনি খুবই নিন্দা করেছিলেন। তখন পূর্ব লণ্ডনে বাস করতেন শ্রমিক শ্রেণির এবং গরীব মানুষরা। তিনি যে ভাষায় তাদের নিন্দা করেছেন, তা পাঠককে বিস্মিত না করে পারে না।

ইংল্যান্ডে যাবার পথে কৃষ্ণভাবিনী ইটালীয় ও ফরাসী মহিলাদের দেখেও মুগ্ধ হয়েছিলেন। ভারতীয় নারীদের সঙ্গে ইউরােপীয় নারীদের তুলনা প্রসঙ্গে বারবার তিনি ইউরােপীয়দেরই উন্নততর বলে গণ্য করেন। কিন্তু ইউরােপীয় নারীদের কোন আদর্শ বিশেষভাবে তাকে মুগ্ধ করে ? এর জবাবে কৃষ্ণভাবিনী বলেন “আমার মতে ইহারা (ইংরেজ মহিলারা) বরং পুরুষদের যথার্থ অর্ধাঙ্গ। এখানে স্ত্রীলােকে সচরাচর যেরূপ পুষের সহায়তা করে ও অনেক সময়ে পুরুষের কাজ করিয়া থাকে, এরূপ আমাদের দেশে প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। নারীর উচিত কাজ ব্যতীত ইংরাজ স্ত্রীলােকেরা দোকান চালায়, কেরানীগিরি করে, স্কুলে শিক্ষা দেয়, পুস্তক ও সংবাদপত্রে লেখে, সভা করিয়া বক্তৃতা দেয়…। দেশের স্ত্রীলােকেরা জাতির অর্থ ভাগ তাহারা কেবল অতি যৎসামান্য কাজ করিয়া কিম্বা অলসভাবে থাকিয়া জীবন যাপিলে সমস্ত জাতির অনেক অনিষ্ট হইয়া থাকে।”১৪

তিনি ইউরােপীয় মহিলাদের তুলনায় হিন্দু মহিলাদের অবস্থা আলােচনা করে মন্তব্য করেছেন যে,

“পাতিব্ৰত্য হিন্দু পত্নীর জীবনের প্রধান ধর্ম। সেইজন্যই বােধহয়, নির্বোধ যুবকেরা যথেচ্ছাচার ব্যবহার দ্বারা, ওই অগাধ প্রেম, ভক্তি ও বিধাসের প্রতিদান প্রদান করেন।…পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূৰ্ব্বেও, বঙ্গ নারীরা আধুনিক নব্য মহিলাদের ন্যায় এত পদদলিত ও অপদস্থ হইতেন না।”১৫

আধুনিক বঙ্গ মহিলাদের অবস্থার এই অধােগতির কারণ অনুসন্ধান করে তিনি বলেছেন যে, তথাকথিত সামাজিক ও নারী উন্নয়নমূলক সংস্কারগুলি বাঙালি নারীদের যথাযথ বিকাশের সহায়ক হয়নি। শিক্ষার নামে পাশ্চাত্যানুকরণের প্রবণতা মহিলাদের সমাজ ও পরিবারে আরও ‘হেয়’ প্রতিপন্ন করেছে এবং নারী জীবনের কিছু আচরণগত রূপান্তর ঘটেছে মাত্র যা সমাজের পক্ষে হিতকর নয়। তিনি তৎপর ছিলেন নারীর জীবনকে কর্মময় করে তােলার ব্যাপারে। কৃষ্ণভাবিনী মনে করতেন, পরিবারের দায়িত্ব পালনে অপারক নারীরা অপদার্থ।

পরবর্তীকালে কৃষ্ণভাবিনী যে সব রচনা প্রকাশ করেন, তার মধ্যেও কোথাও কোথাও মহিলাদের কাজ করার আদর্শকে তিনি খুব প্রশংসা করেন। সেকালে মহিলাদের কর্মভূমিকা সম্পর্কে এ-দেশের নারী-পুরুষের যে-সার্বজনিক আদর্শ ছিল, তার আদর্শ ছিল তা থেকে অনেকাংশে ভিন্ন। পুরুষের সমান মর্যাদা ও অধিকার পেতে চাইলে মেয়েদেরও সমান কাজ করতে হবে এবং আর্থিক দিক দিয়ে উপযােগী হতে হবে—এটা কৃষ্ণভাবিনী সেকালেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মেয়েরা যে ‘বুদ্ধির প্রখরতায় পুরুষদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে বরং অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও জ্ঞান ও বিদ্যায় পুরুষদের সহিত সমকক্ষতা’ অর্জন করতে পারে—এ তার মতে পুষদের তুলনায় মেয়েদের শ্রেষ্ঠতারই পরিচায়ক। নারীদের কর্ম-ভূমিকা ও কর্মক্ষমতা। সম্পর্কিত কৃষ্ণভাবিনীর এই মনােভাব সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে নিতান্তই প্রাগ্রসর।

ইংরেজ মহিলাদের বিলাসিতাপূর্ণ পােশাকের এবং স্বামী অন্বেষণে পাগল হইয়া বেড়ানাের তিনি নিন্দা করলেও তার মতে, ইংরেজ মহিলাদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করলে এ-দেশীয় মহিলাদের যথার্থ উন্নতি হতে পারে। ইংরেজ মহিলাদের উন্নতজীবন এবং স্বাধীনতা প্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিত কৃষ্ণভাবিনী বাঙালি নারীদের এই বলে আহ্বান জানিয়েছেন যে, তারা যেন অন্দরমহলের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসেন। তারা আর ‘ঘােমটাতে মুখ’ ঢাকতে প্রস্তুত নন। কৃষ্ণভাবিনী এ আহ্বান জানান কবিতার ভাষায়,

“আর কতকাল গৃহ-কারাগারে

থাকিবে রে সবে বন্দীর মতন,

জানি কি গেল, কোথায় কি হলাে

জগতে অথবা ভারত মাঝারে।

— — — — — — — —

থাকে না হৃষিত এদের হৃদয়।

সীমাবদ্ধ গৃহে, কেমনে বা রয়?

উন্নত জীবনে, স্বাধীনতা বিনে,

পারে না মানব জীবিতে ধরায়।

— — — — — — — —

বারেক যদি রে পাও এ আস্বাদ।

অধীন জীবনে স্বাধীনতা সুখ,

থাকিতে না চাবে আর কারাগৃহে।

ঢাকিবে না আর ঘােমটাতে মুখ।”১৬

কৃষ্ণভাবিনীর কবিতা যে উন্নত মানের, এমন নয়। কিন্তু স্বাধীনতার কথায় তিনি যে উচ্ছ্বসিত এবং স্বাধীনতার প্রতি তার অনুরাগ যে আন্তরিক, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

কৃষ্ণভাবিনী উচ্ছাস প্রকাশ করেন ইংরেজদের গার্হস্থ্য জীবনের চিত্রাঙ্কন করতে গিয়েও। তিনি নিশ্চয় লক্ষ করেছিলেন, বাঙালি মহিলাদের জীবনে যে অশান্তি ও দুর্ভোগ তার সূচনা বিবাহ থেকে এবং তার বিস্তার বিবাহ-পরবর্তীকালে। ইংরেজদের বিবাহ ও গার্হস্থ্য জীবনের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমে তিনি উল্লেখ করেন যে, সে সমাজে নারী ও পুরুষ নিজের ইচ্ছে ও পছন্দ ছাড়া বিয়ে করে না। তিনি দাবি করেন, এর ফলে অনেক সুফল ফলে। কৃষ্ণভাবিনী বলতে চেয়েছেন যে, পারস্পরিক সম্মতিতে বিবাহ হত বলে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক অনেক বেশি বােঝাপড়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতাে। স্বদেশে তিনি লক্ষ করেছিলেন, ইংরেজি শিথিত যুবকরা তাদের অশিক্ষিত ‘গ্রাম্য’ স্ত্রীদের অপছন্দ করেন। এবং ফলস্বরূপ তারা কখনাে কখনাে বাড়ির বাইরে বিবাহ-অতিরিক্ত উপায়ে যৌন বাসনা চরিতার্থ করতেন। প্রতিতুলনা হিসেবে ইংল্যান্ডের পুরুষ সমাজ সম্পর্কে তিনি বলেন, “পুষেরা পর্যন্ত ব্যভিচার করাকে ভয়ানক পাপ বলিয়া ভাবে।” এখানে পুরুষেরা পর্যন্ত’ কথাটি বিশেষভাবে লক্ষযােগ্য। কিন্তু ব্যভিচার থাক অথবা নাই থাক, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যে সে দেশে প্রণয় ও সমানাধিকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত, এ তিনি একাধিক স্থানে গুরুত্ব দিয়ে বলেন, “কোন কর্ম করিতে হইলে বুদ্ধিমান ও সুচতুর স্বামী আগে স্ত্রীর পরামর্শ লন ও তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করেন। এবং বুদ্ধিমতী গৃহিণী স্বামীকে প্রভুনা ভাবিয়া, অকৃত্রিম প্রণয় সহকারে প্রিয়তম স্বামীকে সুখী করিতে সাধ্যমত চেষ্টা পান। এজন্য ইংরাজ পুরুষেরা গৃহে শিক্ষিতা স্ত্রীর নিকট সুখ পান বলিয়া অন্য কোন বাহিরের সখের নিমিত্ত লালায়িত হন না। এক কথায় ইংলণ্ডীয় স্ত্রী স্বামীর ডান হাত।”১৭

ইংরেজদের বিবাহ পদ্ধতি এবং পারিবারিক জীবন যে বঙ্গদেশের তুলনায় শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভাবিনী তা বেশ উচ্ছ্বাসের সঙ্গেই উল্লেখ করেছেন “ইংল্যান্ডে স্ত্রীলােক কিংবা পুরুষ কেহই নিজ ইচ্ছা ব্যতিরেকে কখন বিবাহ করে না, এবং এদেশীয় পিতামাতারাও কখন বলপূর্বক বিবাহ দিয়ে পুত্রকন্যার জীবনে কণ্টক রােপণ করেন না। …আমাদের দেশের মত ইংলণ্ডে ঘটক ও ঘটকালির ব্যবস্থা নাই। যুবক যুবতীরা নিজেই প্রণয়িণী ও প্রণয়ী জুটাইয়া লয়। আমাদের দেশের দম্পতির জীবন কি কষ্টকর তাহা বুঝিতে পারিলে মনে ভয়ঙ্কর বিষাদ উপস্থিত হয়। অবরুদ্ধা স্ত্রী, স্বামী কি প্রকারে সমস্ত দিন কাটান, তাহা জানেন না, এবং স্ত্রী কিরূপে কালযাপন করেন তাহাও স্বামী জানেন না। বাবুদের নামে গৃহিণীরা ভয় পান। বাবুরা সুন্দর সাজান বৈঠকখানায় বসিয়া হুঁকা টানেন, তাস পেটেন কিম্বা ইয়ারবর্গের সহিত গল্প আমােদ করেন ও বেড়াইতে যান কিন্তু গৃহিণীরা সেই বাড়ীর ভিতর বসিয়া এক সংসার লইয়াই ব্যস্ত। স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসেন, তিনি কি প্রকারে ভাল খাইবেন ও সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবেন তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন, কিন্তু স্বামী তাহার প্রতি যথার্থ ব্যবহার করেন না এবং তিনিও পতির প্রতি যথার্থ ব্যবহার করিতে পান না বা জানেন না। স্ত্রী-পুরুষের যথার্থ কি সম্বন্ধ তাহা আমাদের দেশের অতি অল্প লােকই বুঝেন। …ভারত ললনাদের সুদৃঢ় সতীত্ব বন্ধন থাকিলেও ঐ সকল নানা কারণে দম্পতিরা পরস্পরের সুখের মর্ম বুঝিতে পারেন না।”১৮

স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক ছাড়া, পুত্র-কন্যারা যে পিতামাতার ঘনিষ্ঠ এবং ভাই-বােনদের সম্পর্ক যে বন্ধুত্বপূর্ণ এও তাকে মুগ্ধ করে। মােট কথা, স্বদেশে তিনি যার অভাব বােধ করেন, তার সব কিছু দিয়েই তিনি ইংল্যান্ডের সমাজ কল্পনা করেন। সত্যি সত্যি ইংল্যান্ডের সমাজে এর সব কিছু ছিল কিনা, তা খুব তাৎপর্যপূর্ণ নয়। বরং এটাই তাৎপর্যপূর্ণ যে, সেকালের একজন বাঙালি নারী নতুন দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনকে দেখতে শুরু করেছিলেন।

ইংরেজদের অনেক কিছুই তার আদৌ ভালােও লাগেনি। তিনি সেসবের তীব্র সমালােচনা করতেও দ্বিধা করেননি, “টাকা ইংরাজদের প্রধান আরাধ্য দেবতা।…হিন্দুদের মত ইংরাজদের জাতিভেদ নাই, কিন্তু এখানে ভয়ানক শ্রেণীভেদ দেখিতে পাই। …ইংরাজদের অন্তঃকরণে স্নেহ, মমতা, বিনয় ও দয়াদাক্ষিণ্য অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। …অধিক ব্যয় করে, আর মদ্যপানে ইংরাজরা অদ্বিতীয়।…এ জাতির মধ্যে অনেক ভণ্ড দেখিতে পাই। …ইহাদের ভদ্র ব্যবহার অনেক সময়ে কেবল মৌখিক, আন্তরিক নহে। …কোন ভিন্নকৃতি (অর্থাৎ বিদেশী) লােক দেখিলে ইহারা তাহাকে জন্তু মনে করিয়া চাহিয়া থাকে …ইংরাজরা মুখ বুজিয়া থাকিয়া কি সুখ পায়, তাহা বুঝিতে পারি না।”১৯ তাঁর পর্যবেক্ষণের মধ্যে যা সবচেয়ে লক্ষ করার বিষয়, তা হলাে তার সমাজসচেতনতা। সেই কালেই তিনি তার শ্রেণিসচেতনতার পরিচয় রেখেছিলেন। সেজন্যে ইংরেজ-সমাজে জাতিভেদ না থাকলেও শ্রেণিভেদ যে তার চেয়েও গুরুতর সমস্যা, তা লক্ষ করেছিলেন।

তার ওপর কোনাে কোনাে সংস্কার যে কৃষ্ণভাবিনীর দৃষ্টিভঙ্গিকে খণ্ডিত করেনি, তা নয়। ইংরেজ মহিলাদের নির্লজ্জ পােশাক সম্পর্কে তিনি যেমন খুবই স্পর্শকাতর, সতীত্ব সম্পর্কেও তিনি অতিমাত্রায় সজাগ। মেয়েদের ‘পুরুষালি’ ভাব তাঁকে খুবই পীড়িত করে। তিনি মনে করেন, পুষের সঙ্গে মেলামেশা করায়, পুরুষের কাজ করায় ইংরেজ নারীরা কৃশাঙ্গী এবং তাদের দেহ পুরুষের মতাে অনেকটা লাবণ্যহীন।২০

ইংরেজ মহিলারা যে প্রেমের মাধ্যমে বিয়ে করে, এটা তাঁর ভালাে লাগেনি, “ইংরাজ মহিলারা জেলেদের মত বড় বড় স্থানে জাল পাতিয়া রাখে মাছের মত পুরুষরা একবার জালে আসিয়া পড়িলে আর নিস্তার নাই।”২১

নারীদের সম্পর্কেই কৃষ্ণভাবিনী সমধিক উদ্বিগ্ন ও মনােযােগী ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু ইংলণ্ডে ‘বঙ্গমহিলা’-য় তিনি জাতীয়তাবােধের যে সচেতন স্বাক্ষর রাখেন, তা-ও কম উল্লেখযােগ্য নয়। গ্রন্থের শেষে তিনি এই বলে আক্ষেপ করেন যে, এককালে ভারতের হিন্দুরা যখন উন্নত ছিলেন, ইংল্যান্ডবাসীরা তখন অনুন্নত ছিলেন। অতীত নিয়ে এই ধরনের গর্ব করা সে সময়ে বেশ চালু ছিল। কিন্তু তিনি গর্ব করেই ক্ষান্ত হননি, বাস্তব দৃষ্টির পরিচয় দিয়ে তিনি বলেন,

“এখন পুরাকালের কথা লইয়া মিথ্যা বাগাড়ম্বর করার অপেক্ষা বর্তমান ও ভবিষ্যতের চিন্তা করা আমাদের সর্বতােভাবে বিধেয়।”

‘স্বাধীন হইব, স্বাধীন হইব’ বলে না নেচে, তার মতে, “সমস্ত কুসংস্কার ও অনিষ্টকারী পুরাতন রীতির প্রতি আসক্তি ত্যাজিয়া যাতে ইংরেজদের সগুণগুলি লাভ করতে পারি, তার চেষ্টা করা উচিত।” বাঙালিরা ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং যবনরাই ভারতবর্ষের সকল দুর্ভাগ্যের মূল—সমকালের এই দুই জনপ্রিয় মনােভাব তার জাতীয়তাবােধকেও প্রভাবিত করেছিল।২২

স্মর্তব্য যে, প্রথমবার বিলেতে এসে রবীন্দ্রনাথ স্ত্রী-স্বাধীনতা ছাড়া খুব বেশি জিনিসের প্রশংসা করতে পারেননি। প্যারিস দেখে লিখেছিলেন যে, এত ছােট মানুষের জন্যে এত বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণের অর্থ তিনি বুঝতে পারছেন না। কিন্তু লণ্ডন দেখে সেরকম কোনাে মন্তব্য করেননি। তবে লণ্ডনের লােকেদের কর্মব্যস্ততা এবং যানবাহন, বিশেষ করে রেলওয়ে ব্যবস্থা দেখে, তিনি অবাক হয়েছিলেন। যে ইংরেজদের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল, তারা যে সজ্জন এবং বিদ্বেষপূর্ণ নন এটাও তার লেখা থেকে স্পষ্ট বােঝা যায়। কেবল তারা যে ভারতবর্ষ সম্পর্কে অজ্ঞ, সেটা তাঁকে ব্যথিত করেছে। তার মনে হয়েছে যে, ইংরেজরা তাদের ক্ষুদ্র দ্বীপটিকেই বিশ্ব বলে গণ্য করেন। আমাদের ধারণা, রবীন্দ্রনাথের এই সমালােচনা সঠিক নয়। কারণ, তিনি স্বদেশের দিকে তাকালে দেখতেন যে, সেখানকার লােকের দৃষ্টি নিজের গ্রাম এবং অঞ্চলের বাইরে বড় একটা ধাবিত হয় না। ইংরেজরা সেকালেই বিধের নানা প্রান্তে ছুটে গিয়েছিলেন জ্ঞান এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে, বাঙালিরা নন। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের তুলনায় ঢের বেশি নিন্দা করেছেন বিলেতে বসবাসরত বাঙালিদের। তাঁর মতে, ইংরেজিয়ানায় তারা ইংরেজদেরও দড়।

অমৃতলাল রায় ১৮৮২-এ এডিনবর থেকে ডাক্তারি পাশ করে আমেরিকায় গিয়েছিলেন। বিলেতের অনেক বিষয়ের সমালােচনা করলেও তিনি লন্ডনের প্রশংসা করেছেন পঞ্চমুখে। তিনি লিখেছেন যে, লন্ডন হলাে বিজোড়া সাম্রাজ্য এবং আশ্চর্যজনক সভ্যতার কেন্দ্র, সম্পদ এবং শক্তির ভাণ্ডার। তিনি লন্ডনের আরও প্রশংসা করেছেন মননশীলতার গভীর সমুদ্র বলে। ত্রৈলােক্যনাথও এ রকমের মন্তব্য করে লিখেছেন যে, গােটা বিধের ব্যবসাবাণিজ্যে যে রক্তধারা প্রবাহিত হয়, তার হৃৎপিণ্ড হলাে লন্ডন। চন্দ্রশেখর সেন বিলেত সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা লাভ করেছিলেন। প্রথমেই তার মনে হয়েছিল যে, বিলেতের সমাজের যে অসাধারণ ব্যক্তিস্বাধীনতা আছে, বঙ্গীয় সমাজে তা নেই। সে দেশের স্ত্রী-স্বাধীনতা দেখেও তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন যে, এই শিক্ষা পাশ্চাত্য থেকে বাঙালিদের নেওয়া উচিত।

জগৎমােহনী চৌধুরী বিলেতে গিয়েছিলেন ১৮৯৪-এ এবং সেখানে গিয়ে সাত মাস ছিলেন। লন্ডন নগরী দেখে তিনি অবাক বিস্ময়ে লিখেছিলেন, ‘ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডনকে একটি ছােটখাট জগৎ বলিলেও কোনক্রমে অত্যুক্তি হয় না। তাহার সীমা পরিসীমার ইয়ত্তা করা যায় না।…বিনা সাহায্যে আমি কখনই রাস্তা পার হইতে পারি নাই। সময়ে প্রাণ হাতে লইয়া দৌড়িতাম।’ জগৎমােহিনীর চোখে বিলেতি জগতের সবকিছুই স্বদেশের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। এমনকি, স্বদেশের ধর্মের চেয়ে খৃষ্টধর্মও শ্রেষ্ঠ। ইংলণ্ডের উন্নতির মূল খৃষ্টধর্ম। কেবল তাই নয়, ‘খৃষ্ট ধর্ম ও বাইবেল শাস্ত্র এ দেশে (বঙ্গদেশে) প্রচারিত হওয়া অবধি অনেক চিন্তাশীল বঙ্গবাসী তাহা গ্রহণ করিয়া চিত্তের বিশ্রাম ও শান্তি লাভ করিয়াছেন।’ প্রসঙ্গত উল্লেখযােগ্য যে, খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে যাঁরা ‘চিত্তের বিশ্রাম ও শান্তি লাভ’ করেছিলেন, তিনিও তাদের একজন। বিলেতের নারীরা সমাজ-সংসারে যে-অর্থনৈতিক ভূমিকা পালন করেন, তিনি তারও খুব প্রশংসা করেছেন। এমনসব দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিল লক্ষ করা যায় কৃষ্ণভাবিনীর।

ইংলণ্ডে ‘বঙ্গমহিলা’ যখন প্রকাশিত হয়, লেখিকার বয়স তখন পঁচিশেরও কম। তার চেয়েও বড় কথা, তিনি স্বদেশে লেখাপড়া তেমন শেখেননি। তা সত্ত্বেও ইংল্যান্ড ও সেখানকার সমাজ সম্পর্কে তার পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য যথেষ্ট পরিণত। ভূমিকায় তিনি অবশ্য স্বীকার করেন যে, এ গ্রন্থ রচনায় তিনি বহু ইংরেজি গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা ব্যবহার করেছেন এবং তার স্বামীও তাকে সাহায্য করেছেন। কিন্তু তিনি যারই সাহায্য নিয়ে থাকুন না কেন, ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা’ প্রশংসনীয় রচনা। এবং এজন্যে সেকালের একজন শিক্ষিত বঙ্গমহিলা কেন, একজন বাঙালি পণ্ডিতও শ্লাঘা বােধ করতে পারতেন।২৩

ইংলণ্ডে ‘বঙ্গমহিলা’ প্রকাশের পর পাঁচ বছরের মধ্যে কৃষ্ণভাবিনীর অন্য কোনাে রচনা আর প্রকাশিত হয়নি। ততদিনে তিনি আরাে অধ্যয়নের সুযােগ লাভ করেন এবং তার বয়স ও অভিজ্ঞতাও বৃদ্ধি পায়। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে ‘ভারতী ও বালক’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘স্ত্রীলােক ও পুরুষ’ নামক প্রবন্ধে তিনি নিজেই বলেন, এর ফলে তার দৃষ্টিভঙ্গির অনেক পরিবর্তন হয়। তিনি বলেন, ইংলণ্ডে ‘বঙ্গমহিলা’-য় ইংল্যান্ড সম্পর্কে তার অনেক মতামতই প্রকাশিত হয়, যা অপরিণত। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে, তার দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌল অথবা ব্যাপক কোনাে পরিবর্তন চোখে পড়ে না। অন্তত মূল্যবােধ ও মনােভাবে উল্লেখযােগ্য কোনাে পরিবর্তনই হয়নি। ‘বিলাত-ভেল্কি’ নামক প্রবন্ধে বিলিতি সব কিছুকে ভালাে বলার মনােভাবকে তিনি লজ্জাজনক বলে অভিহিত করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার ইংরেজ-প্রীতি অগ্নই ছিল। যখন স্বদেশের কোনাে ধর্মীয়-সামাজিক প্রতিষ্ঠান, কুসংস্কার অথবা ক্ষুদ্রতাকে তিনি আক্রমণ করেন, তখনই প্রতি তুলনা হিসেবে তিনি পাশ্চাত্যকে হাজির করেন। তবে এসব রচনায় তার বক্তব্য পূর্বের তুলনায় স্পষ্টতর ও তীর তর। তার ভাষাও উন্নততর। ইংলণ্ডে ‘বঙ্গমহিলা’-য় তিনি ইংল্যান্ডের কথা বঙ্গদেশীয় পাঠকদের কাছে বর্ণনা করেছিলেন মাত্র, কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনাসমূহে তিনি একটি কল্পিত প্রতিপক্ষকে সামনে খাড়া করে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে তার কতগুলাে মূল্যবােধ পাঠকদের কাছে প্রচার করার প্রয়াস পান। ফলে দৃষ্টিভঙ্গির না হােক, তার বাচনভঙ্গির এবং তাঁর। উদ্দেশ্যের পার্থক্য সহজেই লক্ষ করা যায়।

সেকালে অনেকেই বিধাস করতেন যে, পর্দা প্রথা অমান্য করলে অথবা পর-পুরুষের সঙ্গে আলাপ করলে মহিলারা তাঁদের সতীত্ব হারাবেন। কোনাে কোনাে শিক্ষিত মহিলা এই ধারণার যথার্থতা সম্পর্কে প্রগ্ন তােলেন। তারা দাবি করেন যে, এ অভিযােগ ও আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। তারা যুক্তি দেখিয়ে বলেন যে, ইউরােপীয় মহিলারা পর্দা মেনে চলেন না, তাই বলে তাদের সকলে অসতী নন। কৃষ্ণভাবিনী দাস বেশ কয়েক বছর ইংল্যান্ডে বাস করেছিলেন। তিনি বলেন, ইংরেজ মহিলাদের প্রকৃত অর্থেই সতী বলা যায়। তার যুক্তি হল “এদেশে যাহারা সতী আমার মতে তাহারাই প্রকৃত সতী কারণ একেবারে পুরুষের মুখ না দেখিয়া বা পুরুষের সহিত মিশিয়া অনেকে সতীত্বের গৌরব করিতে পারেন বটে কিন্তু যাঁহারা পুরুষের মধ্যে থাকিয়া, পুরুষের সঙ্গে সমভাবে বেড়াইয়া ও আলাপ করিয়া নিজেদের অমূল্য ধর্মরত্নকে না হারান, তাহারাই যথার্থ প্রশংসা পাইবার যােগ্য এবং তাহাদেরই মনের ও ধর্মের তেজ অধিক।”২৪

কৃষ্ণভাবিনী মহিলাদের অন্তঃপুর থেকে মুক্তি দেবার পথে সওয়াল করেন। তিনি বলেন, পর্দা ভেঙে ফেললে অথবা মহিলাদেরকে পুষদের সঙ্গে একত্রে মেলামেশা করার অনুমতি দিলে মহিলারা অসতী হবেন না। মহিলাদের স্বাধীনতা প্রদানের জন্যে তিনি দেশবাসীর নিকট আবেদন জানিয়ে বলেন, “ভারতবর্ষীয় পুরুষেরা স্ত্রীলােকদের স্বাধীনতা দিতে ভয় পান। কারণ স্ত্রীরা বহুকাল অবধি পরাধীনা থাকাতে তাহাদের মন এত দুর্বল ও তেজোহীন হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহারা স্বাধীন হইলে নিজেদের শাসন করিতে পারেন না। অবশ্য ইহা অনেকটা সত্য কেহ অনেক বৎসর অধীন অবস্থায় থাকিয়া সহসা স্বাধীন হইলে কখনই স্বাধীনতার ঠিক ব্যবহার করিতে অথবা স্বাধীনতা বজায় রাখিতে পারে না। কিন্তু এক সময়ে না এক সময়ে সকলকেই শিখিতে হয়, শিশু একেবারে চলিতে শিখে না। তাহাকে অনেকবার দেখাইয়া দিতে হয় ও ধরিতে হয় এবং সে অনেকবার পড়িয়া যায়। আমাদের দেশের স্ত্রীদের বর্তমান অবস্থা এইরূপ। তাহারা এত দুর্বল ও হীনাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে যে, পুরুষেরা তাহাদের আদর করিয়া ধরিয়া না তুলিলে, তাহাদের অবস্থার কখনই উন্নতি হইবে না। এবং অল্প অল্প করিয়া তাহাদিগকে স্বাধীনতার পথে প্রবর্তিত না করিলে তাহারা কখনই নিজেদের শাসন করিতে শিখিবে না বা স্বাধীন হইয়া বেড়াইতে পারিবে না।”২৫

স্ত্রীলােককে পুরুষের সহযােগিনী, সহকর্মিণী ভাবার মতাে মনােভাব তখনাে বাঙালি সমাজে জন্ম নেয়নি। সে জন্যেই কৃষ্ণভাবিনীর এই বিশ্লেষণ এবং মন্তব্যকে বাঙালিদের চোখে অভিনব মনে হওয়াই স্বাভাবিক। এমনকি সেকালের ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের চোখেও এটা কম অভিনব ছিল না। ‘ক্যালকাটা রিভিউ’ পত্রিকায় সে সময়ে এ গ্রন্থের যে সমালােচনা প্রকাশিত হয়েছিল, তা থেকে সেকালের পুরুষদের মনােভাব বেশ স্পষ্ট করেই চোখে পড়ে।

তিনি বাঙালিদের মােহনিদ্রা ত্যাগ করে জেগে ওঠার আহ্বান জানান—

“আয় বােন! সবে পিঞ্জর কাটিয়ে,

প্রিয় ভ্রাতাগণে অথবা বুঝায়ে

দেখে যাও হেথা স্বাধীন জীবনে

জর্মন, ফরাসী, ব্রিটন ললনে,

প্রফুল্লতাময়, সতেজ হৃদয়,

হীন অশ্রুজল ধরেনা নয়নে।

দ্যাখ, পুরুষেরা স্ত্রীলােক বলিয়ে,

নাহি করে হেলা ‘অকেজ’ ভাবিয়ে

পশুর মতন, নারীর জীবন,

‘অন্দর পিঞ্জরে’ রাখে পুরিয়ে।

আর কতকাল গৃহ-কারাগারে

থাকিবেরে সবে বন্দীর মতন,

না জানি কি গেল, কোথায় কি হলাে

জগতে অথবা ভারত মাঝারে।

গৃহকার্য বিনা, কিছুই দেখ না..

বারেক যদিরে পাও এ আস্বাদ

অধীন জীবনে স্বাধীনতা সুখ,

থাকিতে না চাবে আর কারাগৃহে

ঢাকিবে না আর ঘােমটাতে মুখ।”২৬

কৃষ্ণভাবিনীর প্রধান লক্ষই ছিল স্বদেশের নারীদের হীনদশা থেকে টেনে তােলা। ইংল্যাণ্ডে তিনি এ বিষয়ে যে প্রচেষ্টা লক্ষ করেছিলেন, তাকেই তিনি লেখার মাধ্যমে স্বসমাজে সঞ্চারিত করাতে চান। ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা’-য় তিনি সংক্ষেপে মেরী কার্পেন্টার, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, লেডি বেকার এবং লেডি ব্যাসির সঙ্গে তার পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেন। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ের একাধিক প্রবন্ধে তিনি সরাসরি ইংল্যাণ্ডের নারীমুক্তি আন্দোলনের কথা লেখেন। ‘স্ত্রীলােক ও পুরুষ’ প্রবন্ধে তিনি বলেন, সংসারে স্ত্রীলােকের স্থান ও স্ত্রী-পুরুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ চিরকালের জন্যে স্থির হয়ে গেছে বলে মনে করা হতাে। কিন্তু সম্প্রতি এ-বিষয়ে সভ্যজগতে এক মহা আলােড়ন উঠিয়াছে। ভারতবর্ষেও কয়েক দশক থেকে নারীমুক্তি বিষয়ক যে সচেতনতার উদ্রেক হয়, তার মতে, তা-ও ‘সভ্যজগতের এই আন্দোলনের প্রভাবজাত’।

ইংল্যান্ডের আন্দোলনের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি যে দুজন মহিলারা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, তারা হলেন মিসেস ফসেট ও মিসেস বেসান্ট। এঁদের আন্দোলনের ফলে কেবল যে মহিলাদের উচ্চশিক্ষার দাবি স্বীকৃত হয়, তাই নয়। কৃষ্ণভাবিনীর মতে, মিসেস বেসান্টের মতাে মহিলার তুমুল আন্দোলনের ফলে বিবাহিত নারীর সম্পত্তিতে অধিকার এবং বিবাহবিষয়ক আইনের যথেষ্ট সংশােধন হয়। লেখিকা আশা করেন, এঁদের আন্দোলনের মুখে ভােটাধিকারের দাবিও একদিন স্বীকৃত হবে। তার বক্তব্যের পেছনে যে মনােভাবটি ক্রিয়াশীল তা হল, আন্দোলনের মাধ্যমেই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, কান্না অথবা অনুনয় দিয়ে নয়। ইংলণ্ডে ‘বঙ্গমহিলা’-য়ও এই মনােভাব প্রকাশিত। স্বদেশের নারীদের শােচনীয় দুর্গতি থেকে রক্ষা করার প্রণে তিনি এক জায়গায় লেখেন,

“আজ যদি আমরা, যেমন ইংরাজ মহিলারা পার্লামেন্টের সভ্য মনােনীত করিবার ক্ষমতা পাইবার জন্য অতিশয় চেষ্টা ও গােলযােগ করিতেছে, সেইরূপ স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে আঘাত করিতে পারিতাম আজ যদি আমরা স্ত্রীলােকের অবলা ও নম্র বিসর্জন দিয়া, অন্তরের বেগ গােপন না রাখিয়া, তাহাদের (পুরুষদের) সম্মুখে চীৎকার স্বরে কোলাহল করিতাম তাহা হইলে হয়ত বঙ্গবাসীর কর্ণ আমাদের যন্ত্রণারবে আকৃষ্ট হইত।”২৭

সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষ্ণভাবিনীর এ মনােভাব ব্যতিক্রমধর্মী। কাদম্বিনী গাঙ্গুলি, বিধুমুখী বসু, ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র এবং যামিনী সেনের কথা বাদ দিচ্ছি—তারা চিকিৎসক, লেখক নন। কিন্তু স্বর্ণকুমারী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, রাধারাণী লাহিড়ী, কামিনী সেন, মানকুমারী বসু , নগেন্দ্র বালা মুস্তাফী, সরলা দেবী কমবেশি নিয়মিত লিখতেন, এবং চন্দ্রমুখী বসু, সুরবালা ঘােষ প্রমুখ অধ্যাপক ছিলেন। এঁরাও নারীমুক্তি সম্পর্কে এতটা বলিষ্ঠ উচ্চারণ করেননি। এর মধ্যে কামিনী সেন ও মানকুমারী বসু নারীদের অবস্থা সম্পর্কে বেশ কয়েকটি রচনাও প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাতে প্রতিফলিত মনােভাব নিতান্তই ঐতিহ্যিক। নারীদের দুর্দশা দেখে মানকুমারী তার একটি কবিতায় বলেন-

“কাঁদ তােরা অভাগিনী! আমিও কাদিব,

আর কিছু নাহি পারি, ক’ফেঁটা নয়নবারি,

ভগিনী!”

এ মনােভাব আন্দোলন করে অধিকার আদায়ের মনােভাব নয়। কৃষ্ণভাবিনী ইংল্যান্ডের নারীমুক্তি আন্দোলন প্রসঙ্গে মানকুমারীর বিপরীত মনােভাব ব্যক্ত করেছিলেন।

প্রসার কম হলেও, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভদ্রলােক-পরিবারে স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়ােজনীয়তা অন্তত নীতিগতভাবে স্বীকৃত হয়েছিল। তবে শিক্ষিতদের মধ্যেও উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধে বিরূপ মনােভাব ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। ১৮৭০ ও ১৮৮০ দশকের তত্ত্ববােধিনী পত্রিকাসহ অন্যান্য পত্র-পত্রিকা তার প্রমাণ। কেশবচন্দ্র সেন প্রগতিশীল হয়েও, মেয়েদের উচ্চশিক্ষার বিরােধী ছিলেন। ‘ফর্মাল’ শিক্ষা মেয়েদের নারীসুলভ গুণ যে কী বিপুল মাত্রায় বিনষ্ট করে, শতাব্দীর শেষেও ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মােটা গ্রন্থ রচনা করে তা ব্যাখ্যা করেন।২৮ রবীন্দ্রনাথ যে তার কন্যাদের ‘ফর্মাল’ শিক্ষা দেননি, সেও হয়তাে এই বিশ্বাসের ফলেই। কৃষ্ণভাবিনী নিজে বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেখেননি, কিন্তু তিনি নিজেকে সুশিতি করে তুলেছিলেন (নিজস্ব জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চার কারণেই কৃষ্ণভাবিনী কলকাতা বিধবিদ্যালয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন)। অর্থাৎ কৃষ্ণভাবিনীর ব্যক্তিজীবনই নারী চেতনার বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়গুলিকে তুলে ধরেছিল। তিনি মনে করতেন, নিজেদের অস্তিত্বের প্রয়ােজনেই মেয়েদের লেখাপড়া শেখা উচিত। তিনি দাবি করেন, শিক্ষা লাভ করলে তবেই ব্যক্তিত্বের উন্মেষ ঘটতে পারে। তবে পাশ্চাত্য প্রভাবিত প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা যে অকিঞ্চিৎকর ও পুস্তকী এবং তা যে আত্মশক্তিকে পুরােপুরি বিকশিত করে না, এও তিনি অনুভব করেছিলেন।২৯

মেয়েদের জন্যে কী ধরণের শিক্ষা উপযােগী, তা নিয়ে দেশে ফেরার পর তিনি বেশ কয়েকটি প্রবন্ধই লিখেছিলেন। তার মধ্যে একবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর রীতিমতাে বিতর্ক হয়েছিল। এই বিতর্কের সূচনা হয় ১২৯৮ সনের আর্কিন সংখ্যা সাহিত্য’-এ প্রকাশিত কৃষ্ণভাবিনীর ‘শিক্ষিতা নারী’ প্রবন্ধ নিয়ে। এ প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন যে, শিক্ষিতা নারীরা সংসারের দেখাশােনা করেন না বলে যে অভিযােগ করা হয়, তা ঠিক নয়। মার্কিন ও ইংরেজ মহিলাদের দেখে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।৩০ লেখাপড়া শিখে মেয়েরা নারীসুলভ কোমল গুণাবলী হারিয়ে ফেলেন বলে অনেকে যে অভিযােগ করেন, কৃষ্ণভাবিনী তাও অস্বীকার করেন

“তাহারা চক্ষু মেলিয়া চাহিলেই দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহাদের সে সংস্কার একান্ত ভ্রমাত্মক। আমেরিকায় স্ত্রীশিক্ষায় অত উন্নতি হইলেও, সেখানকার রমণীরা, সংসারের কাজে অমনােযােগী বা সন্তানপালনে অজ্ঞ নয়। বরং তাহারা অধিকতর নিয়মপূর্বক ও সুশৃঙ্খল গৃহকর্ম ও শিশুপালন করিয়া সংসারের সুখ বাড়ায় ও দেশের উন্নতি করে।…স্ত্রীজাতি উচ্চশিক্ষা বলে নারীসুলভ সমস্ত কোমল গুণ না হারাইয়া, বরং তাহারা স্ত্রীজীবনের সমস্ত কাজ অধিকতর বুদ্ধি, চতুরতা ও শৃঙ্খলার সহিত করিতে পারে। ..এ জগতের রক্ষণশীল লােকেরা এতদূর ক্ষুদ্রমনা যে, এইসব নানা সদুদাহরণ দেখিয়াও তাঁহাদের চোখ খুলে না…।”৩১

কৃষ্ণভাবিনীর প্রবন্ধটি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এমনকি রবীন্দ্রনাথেরও। তাতে বিস্মিত হওয়ার কোনাে কারণ নেই, কিন্তু তিনি এই প্রবন্ধের প্রতিবাদে যে বক্তব্য রাখেন, তাতে তার রক্ষণশীলতা বিস্ময়ের কারণ হতে পারে। মেয়েদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। এ বিষয়ে তার মনােভাব বােঝা যায় একটি প্রবন্ধ থেকে। এতে তিনি লেখেন,

“আমাদের মেয়েরাও আবার আজকাল একজামিন পাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ….. মেয়েরা যে শিক্ষা করিবে তাহার একটা অর্থ বুঝিতে পারি কিন্তু মেয়েরা কেন পরীক্ষা দিবে তাহার কোন অর্থ বুঝিতে পারি না।…আয়ু ক্ষয়কর এবং কোমল হৃদয়ের বিকারজনক প্রকাশ্য গৌরব লাভের উত্তেজনায় তাহাদিগকেনাকে চোখে জ্ঞান গিলিতে প্রবৃত্ত করান ভাল বােধ হয় না।”৩২

স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে এখানে রবীন্দ্রনাথের যে রণশীল ও সংকীর্ণ মনােভাব প্রকাশিত হয়েছে, ছ বছর পরে কৃষ্ণভাবিনী দাসের লেখা পড়ে তা-ই নতুন করে প্রকাশ পায়। তিনি কৃষ্ণভাবিনীর প্রবন্ধটির সমালােচনা করেন ‘সাধনা’ পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। মেয়েদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও উপার্জন সম্পর্কে এ লেখায় তার মনােভাব আরও স্পষ্ট এবং কঠোর। তিনি এতে সরাসরি লেখেন, ‘পুরুষের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া অর্থোপার্জন স্ত্রীলােকের কাৰ্য্য নহে। প্রকৃতিই নারীদের গৃহবাসিনী করে সৃষ্টিকরেছে— রবীন্দ্রনাথ এরূপ ইঙ্গিত করেছিলেন।

কৃষ্ণভাবিনী রবীন্দ্রনাথের সমালােচনার পাল্টা উত্তর দেন ‘সাহিত্য’র মাঘ সংখ্যায় (১২৯৮)। তিনি লেখেন যে, প্রকৃতি নারীদের গৃহবাসিনী করলেও, পিঞ্জরবাসিনীর প্রবৃত্তি দেননি অথবা চিরকারারুদ্ধা করেও সৃষ্টি করেননি। কৃষ্ণভাবিনী লেখেন “স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রীদের উচ্চশিক্ষার কথা উঠিবা মাত্র ঐ সামান্য অক্ষমতা অবলম্বন করিয়া ক্রমাগত তর্ক করিতে থাকেন, তখন নারীজাতির অবরােধ ও অশিক্ষিত জীবনের মূলে যে স্বার্থপরতা ও উৎপীড়ন—ইহা দেখিতেও অধিক বুদ্ধির আবশ্যক হয় না।”৩৩

রবীন্দ্রনাথ এবং কৃষ্ণভাবিনী কিন্তু রক্ষণশীলতায় একমত এবং তা হলাে শিক্ষা লাভ করে মেয়েদের উপার্জন করা উচিত কিনা। কৃষ্ণমােহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা মনােমােহিনী ১৮৬০-এর দশক থেকে শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদে কাজ করে আসছিলেন। বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষকতার কাজেও বেশ কয়েকজন নারী যােগ দিয়েছিলেন। তাছাড়া, বিধবিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করে চন্দ্রমুখী বসু, কাদম্বিনী বসু, কামিনী সেন, ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র, বিধুমুখী বসু, যামিনী সেন প্রমুখ চাকরি করছিলেন বিভিন্ন জায়গায়।

ঠাকুরবাড়ির মেয়ে সরলা দেবী চাকরি নিয়ে গিয়েছিলেন হায়দারাবাদে। রবীন্দ্রনাথ এবং কৃষ্ণভাবিনী—উভয়েই এই সত্যটাকে অস্বীকার করেন। তাদের মতে, মেয়েদের পথে উপার্জন করা শ্রেয় নয়। কৃষ্ণভাবিনী লেখেন “নারীদের উচ্চশিক্ষা দিলেই তাহারা যে সকলে কানে কলম গুজিয়া আফিসে আফিসে কাজের উমেদারী করিয়া বেড়াইবে ও দু-চার টাকা পারিশ্রমিকের জন্য দু’এক ঘন্টা খাটিবে—ইহা কি কেহ বিধাস করিতে পারেন? তবে যাহাদের ভরণপােষণ করিবার কেহ নাই ও সহায়-সম্পত্তির অভাব, তাহারা যদি আত্মীয়দের কাছে ভিক্ষার পরিবর্তে নিজে উপার্জন করিয়া, পরিবার পালন করিতে পারে, তাহা হইলে উহা নারীদিগকে অপমানের পরিবর্তে আত্মমর্যাদা ও মহত্ত্ব শিক্ষা দিয়া থাকে।”৩৪

কৃষ্ণভাবিনী যা লিখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের কেন, কারও তাতে বিশেষ আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু উপার্জন সম্পর্কে হােক, অথবা পুরাে প্রবন্ধ সম্পর্কে হােক, রবীন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাই তিনি পরের মাসের সাধনায় কৃষ্ণভাবিনীর উত্তরের’ আবার জবাব দেন। যাইহােক, এটা লক্ষণীয় যে, সমাজসংস্কার আন্দোলনের প্রতি মহিলাদের মনােভাব এবং সেই মনােভাবের ক্রম পরিবর্তন থেকে আধুনিকতার প্রতি মহিলাদের মনােভাব অনেকটা প্রতিফলিত হয়। ১৮৪৯ সালে বেথুন স্কুল স্থাপিত হলেও ১৮৫০-এর দশক পর্যন্ত স্ত্রী-শিক্ষা প্রায় কেউই গ্রহণ করেননি। বেথুনের উৎসাহের ছোঁওয়া সরকারি মহলেও লাগে। ১৮৫০ সালে এডুকেশন ডেসপ্যাচ মেয়েদের শিক্ষা খাতে অনুদান ধার্য করে।

পণ্ডিত মদনমােহন তর্কালঙ্কারের দুই কন্যা কুন্দবালা ও ভুবনমালা ছিল এই বিদ্যালয়ের প্রথম দুই পড়ুয়া। ১৮৫০-এ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্কুলের সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত হন এবং তার প্রভাবে বেশ কিছু ‘ভদ্রলােক’ নিজেদের বাড়ির মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে শুরু করেন। তবে ঠিক তার পরের বছর বেথুনের আকস্মিক মৃত্যু সরকারি মহলকে স্কুলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় ফেলে। লর্ড ডালহৌসির তৎপরতায় স্কুলের নতুন বাের্ড গঠিত হয় এবং সিসিল বিডনকে প্রেসিডেন্ট এবং বিদ্যাসাগরকে আবারও সেক্রেটারি পদে বহাল করা হয়। এসব আনুষ্ঠানিক উদ্যম সত্ত্বেও দেখা যায় যে পড়ুয়ার সংখ্যা তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাড়ছে, আর যে ক’জন ছাত্রী তারা অধিকাংশই ব্রাহ্মঘরের মেয়ে। ছাত্রীসংখ্যা না বাড়ার পেছনে অবশ্যই অন্যতম কারণ ছিল অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়া, তবে এ ছাড়াও মেয়েদের বাইরে পড়তে পাঠানাের কিছু প্রায়ােগিক অসুবিধে ছিল। তখনও পর্যন্ত মেয়েদের বাইরে বেরনাের মতাে উপযুক্ত পােশাকের ব্যবস্থা ছিল না। (১৮৭০ নাগাদ সুনীতিদেবী, জ্ঞানদানন্দিনীর ব্রাহ্মিকা শাড়ির প্রবর্তন এ সমস্যাকে অনেকটাই দূর করে) আবার ১৮৬৬ সালে এক টাকা মাসিক বেতন চালু হলে অনেকেই মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে আগ্রহ হারান। সরকারি মহল এতে কিছুটা হতােদ্যম হলেও বিদ্যাসাগরের উৎসাহ, সংকল্প টলেনি। তার পরিকল্পনা মতাে এবার মফস্সলেও মেয়ে স্কুল খােলার ব্যবস্থা হয়।

১৮৭০-এর দশকে বালিকা বিদ্যালয় এবং শিক্ষার্থী বালিকার সংখ্যা উভয়ই বৃদ্ধি পায়। তবে এসব বিদ্যালয়ে স্ত্রী-শিক্ষার মান তখনাে খুব নিচু ছিল। বরং যেসব মহিলা তাদের স্ব স্ব স্বামীর কাছ থেকে অথবা অন্তঃপুরে শিক্ষা কর্মসূচির অধীনে বাড়িতে বসে লেখাপড়া শেখেন, তাদের মান খানিকটা উন্নত ছিল। এই মহিলাদেরই কেউ কেউ প্রথম ‘বামাবােধিনী পত্রিকায় এবং পরে ‘অবলাবান্ধব’, ‘বঙ্গমহিলা এবং পরিচারিকা’-য় তাদের রচনা প্রকাশ করতে শুরু করেন। এই সমস্ত রচনার সিংহভাগই ছিল স্ত্রীশিক্ষা কেন্দ্রিক।

স্ত্রীশিক্ষাকে সমর্থন করলেও এ সময়ের অনেক পত্রিকাই মনে করত মেয়েদের তেমন শিক্ষাই দেওয়া দরকার যাতে তারা সুগৃহিণী হতে পারেন, যত্ন করে সন্তান পালন করতে পারেন, সন্তানকে পড়াতে লেখাতে পারেন, বাজার খরচের হিসেবনিকেশ রাখতে পারেন, বড়জোর স্বামী দূরে থাকলে তাকে চিঠিপত্র লিখতে পারেন। সতীত্ব, পতিসেবা, দয়া ও ত্যাগই যে মেয়েদের একমাত্র আদর্শ বারবার এ কথা শােনা যেত এসব পত্রিকার পাতায়। পুরুষদের মতাে স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণ বা ডিগ্রি লাভে তীব্র আপত্তি ছিল এদের। এই দলে ছিল ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত ‘ভারতী’ (১২৯১ থেকে মহিলা সম্পাদিত), ‘পরিচারিকা’ (১২৯৪ থেকে মহিলা সম্পাদিত), ‘পুণ্য’ (১৩০৪), ‘অন্তঃপুর’ (১৩০৪)-এর মতাে পত্রিকা। ‘পরিচারিকা’র মতে, ঘােড়াকে দিয়ে যেমন হাতির কাজ করানাে বা নিমগাছে যেমন আম ফলানাে যায় না তেমন মেয়েরাও। উচ্চশিথিত হয়ে উকিল ব্যারিস্টার হতে পারবে না।৩৫ বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভােকেশনে মেয়েদের ডিগ্রিলাভ উপলক্ষে পত্রিকাটি লেখে “যদ্দারা স্ত্রীরা বিধাতাপ্রদত্ত নিজ অধিকার ছাড়িয়া পুরুষের রাজ্য অধিকারে প্রয়াসী হন…তাহা কি কখন জনসমাজকে সুখশান্তি বিধান করিতে পারিবে?”৩৬ উনিশ শতকের শেষে নানা কারণে ‘পরিচারিকা’ বন্ধ হয়ে যায়। বিশ শতকে এসে নিরুপমা দেবীর সম্পাদনায় নতুন করে সচিত্র ‘নবপৰ্য্যায় পরিচালিকা’ (অগ্রহায়ণ ১৩২৩) প্রকাশ হতে থাকে। ততদিনে বাইরে বেরিয়ে মেয়েদের শিক্ষালাভে উৎসাহ দিলেও স্ত্রীশিক্ষার আসল উদ্দেশ্য যে গৃহধর্ম পালন—এ মত থেকে তারা বিচ্যুত হয়নি দু’যুগ পরেও। তবে লক্ষণীয়, এই পর্যায়ে এসে তাদের বিরােধী মতের লেখাকেও তারা পত্রিকায় জায়গা দেয়। সাহিত্য ও সমাজ’ প্রবন্ধের লেখক বলেন যে, “তিনি সেদিনের প্রতীক্ষায় রয়েছেন যেদিন শিক্ষার ফলে মেয়েরা স্বামীর ও সেই সংসারের শুধু দাসীবৃত্তি অবলম্বন না করে…পুরুষের কর্মের সহযােগিনী ও প্রতিযােগিনী হয়ে উঠবে।”৩৭

বােম্বে প্রেসিডেন্সি বা উত্তর ভারতের মেয়েদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার প্রসারের প্রশংসা করে বাঙালি মেয়েদের আহ্বান জানানাে হয় সে সময়ের পরিচারিকা’য়।৩৮ বিশ শতকে পৌঁছে ‘অন্তঃপুর’-এর দৃষ্টিভঙ্গি খানিকটা পালটায়। সম্পাদিকা হেমন্তকুমারী চৌধুরানী লােকনিন্দার ভয় না করে শিক্ষার জগতে মেয়েদের এগিয়ে যাবার ডাক দেন।৩৯ এ বিষয়টিতে বিশ শতকের পত্রিকা সরযূবালা দত্তের ভারত মহিলা ছিল অনেকটাই উদার। এ নিয়ে তর্কবিতর্ক ছাপত তারা। এক ব্যক্তি মেয়েদের পুরুষজনােচিত শিার বিরােধিতা করে বলেন যে, শিক্ষিত হলেই তারা তর্কে উদ্যত হবেন, পুরুষের মতাে জ্যামিতি পরিমিতি শেখার তাদের কী দরকার? “তাহারা তাে আর গৃহনির্মাণ করিতে বা জমি জরীপ করিতে যাইবেন না?”৪০ এ বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করে গৌহাটি বালিকা বিদ্যালয়ের শ্ৰীমতী সুনীতিবালা গুপ্ত লেখেন, “এই জন্যই বুঝি পুরুষ জাতি রমণিগণকে সুশিক্ষা প্রদানে অনিচ্ছুক! ভয়, যদি তাহারা (রমণিগণ) কোনও ন্যায্য বিষয়ের জন্য দাবী করেন, তাঁহাদিগের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহারের প্রতিবাদ করেন এবং আত্মােন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর হয়েন।..রমণিগণের উপর যে একচেটিয়া প্রভুত্ব ছিল, যাহা তাহাদিগকে মূকের ন্যায় নির্বাক এবং পশুর ন্যায় আত্মােন্নতি সাধনের ইচ্ছাবিহীন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা আর থাকিবে না!…আমাদিগের বিবেচনায় বালক বিদ্যালয় হইতেও এসব পাঠ (জ্যামিতি পরিমিতি) উঠিয়া যাওয়া উচিত। কারণ তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ হয়ত ভবিষ্যৎ জীবনে কেরাণী, উকীল, মুন্সেফ প্রভৃতি হইবেন, এই সকল কার্য্যের সহিত জ্যামিতির কোনও সম্পর্ক নাই।…আর যে সকল রমণীর ভূসম্পত্তি আছে, তাহাদিগের পরিমিতি ও জরীপ জানা নিতান্ত প্রয়ােজন।”

তাঁর মতে, ‘গৃহে বিদ্যাশিক্ষা করা…শিক্ষার কলঙ্ক মাত্র।’৪১ সুনীতিবালার এই প্রতিবাদ আমাদের বুঝিয়ে দেয় শিক্ষিত মেয়েরা ক্রমশ আত্মসচেতন হচ্ছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় তা জানিয়ে দিতে দ্বিধাবােধ করছেন না। কুমুদিনী মিত্রের ‘সুপ্রভাত’৪২ প্রথম থেকেই বিধাস করত পুরুষের মতাে করেই স্ত্রীশিক্ষা। হওয়া উচিত। তারা বারবারই এ ব্যাপারে তাদের মত প্রকাশ করেছে, মেয়েদের ডাক দিয়েছে এগিয়ে যাবার।

স্ত্রী-শি, পরিবার ও সমাজে মহিলাদের অবস্থান এবং এ জাতীয় অন্যান্য প্রসঙ্গ মহিলাদের রচনায় গুরুত্ব লাভ করে। বিধবাবিবাহ প্রচলন করা উচিত কি না, বাল্যবিবাহ এবং কুলীন বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা বাঞ্ছনীয় কিনা, এসব প্রশ্ন নিয়েও তারা আলােচনা করেন। বিধবারাও যে মানুষ, মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে যে শুধু বিধান দিয়ে প্রতিহত করা যায় না, ক্রমশ এ বিষয়েও প্রতিবাদ উঠে এসেছে এসব পত্রিকার পাতায়। মেয়েরাই এক সময় সমাজের তৈরি করা নিয়মের বিরুদ্ধে সােচ্চার হয়েছেন, “কত গৃহের ক্ষুদ্র বালিকা বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হইয়া সমাজ নির্যাতনের মধ্যে অথবা প্রলােভনের শতবর্তী হইয়া অকালে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে কে তাহার সংখ্যা করিবে?” এর কারণ হিসেবে লেখক স্পষ্টই বলেন “শাস্ত্রকারগণ কতকগুলি খাদ্যাখাদ্যের বিচার…প্রচার করিয়া তাহাদিগকে ব্রতধারিণীরূপে থাকিতে আদেশ দিয়াছেন। কিন্তু বাহ্য কয়েকটা আচার প্রণালী অবলম্বন করিলে যদি অন্তরে যােগিনী হওয়া সম্ভব হইত তবে ব্যক্তিমাত্রেই ইচ্ছা করিলে তাহা হইতে পারিত।”৪৩ দিনের পর দিন জীবনের সবকটি জানলা দরজা জোর করে বন্ধ রাখলেও রন্ধ্রপথ দিয়ে আলাে আসবেই। মেয়েরা মানবিক প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে নয়— “চিররুদ্ধ মানবীর সেই রন্ধ্রপথ দিয়া বাহিরের সৌন্দর্য্য দেখিবার ইচ্ছা কি একেবারেই অস্বাভাবিক?” এই প্র সমাজকে ছুড়ে দিয়েছে ‘বঙ্গলক্ষ্মী’ও।৪৪

উনিশ শতকের শেষের দিকে নারীশিক্ষার প্ররে মুসলিম সমাজের ইতিবাচক মনােভাবের সৃষ্টি হয়। এই শতকের আশির দশকে নারীশিক্ষার প্রয়ােজনীয়তা অনুভব করে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসে ‘ঢাকা মুসলিম সুহৃদ সম্মিলনী’। এই সংগঠন অন্তঃপুর শিক্ষা প্রণালীতে মুসলমান মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করে। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যতালিকা নির্বাচন ও উক্ত পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী সংগঠনের পক্ষ থেকে কলকাতা, বরিশাল, নােয়াখালী, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, সিলেট, ময়মনসিংহ, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে মেয়েদের পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রথম বছর সর্বমােট ৩৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৪ জন উর্দু এবং ২৩ জন বাংলা ভাষায় পরীক্ষা দিয়েছিল। তারমধ্যে উর্দু বিভাগে ১২ এবং বাংলা বিভাগে ২২ জন উত্তীর্ণ হয়েছিল। উল্লেখ্য তখন বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে মুসলিম বালিকাদের শিক্ষার্থী হিসেবে গ্রহণ করা হতাে না। মূলত সে কারণেই মুর্শিদাবাদের নবাব বেগম ফেরদৌস মহলের অর্থানুকূল্যে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়।

এই সময়ে বাঙালি মুসলমান সমাজের মধ্য থেকে অন্তত দুইজন ব্যক্তিত্ব নারীর প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন দূরীকরণে এবং সাধারণভাবে নারী শিক্ষা বিস্তারে রামমােহন, বিদ্যাসাগরের মত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তবে তারা অবশ্য পুরুষ নন। দুইজনেই নারী ব্যক্তিত্ব। এঁদের মধ্যে প্রথম জন হলেন পূর্বতন ত্রিপুরা রাজ্যের, বর্তমানে কুমিল্লা জেলার নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী। গৃহের পরিবেশেই তার শিক্ষা বিবাহিত জীবনে স্বামী দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণ করলে তিনি বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করে পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। আর তখন থেকেই তার নিজেকে এবং সমাজে সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করে তােলার প্রচেষ্টা শুরু করেন। শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি স্বগৃহে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য টোল স্থাপন করেন। তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে তিনি এগারটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি মাদ্রাসা, একটি মধ্য ইংরেজি স্কুল এবং বিশেষ করে মেয়েদের পড়ার জন্য নিজের কুমিল্লা শহরে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কৃষ্ণনগরেও তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন আর কুমিল্লা শহরে কলেজ নির্মাণের জন্য তিনি মােটা অঙ্কের অর্থ সাহায্য করেন। সাধারণ শিক্ষা বিস্তার প্রচেষ্টার পাশাপাশি সাহিত্য সংস্কৃতির জগতেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ঠাকুরবাড়ির ‘সখি সমিতির’ তিনি সদস্য ছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর নারী কল্যাণ প্রতিষ্ঠানে তিনি অর্থ সাহায্য করতেন। তাঁর ‘রূপজালাল’ (১৮৭৬), তত্ত্ব ও জাতীয় সংগীত (১৮৮৭), ‘সঙ্গীতসার ও ‘সঙ্গীত লহরী’ প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি স্বকীয়তা ও তেজস্বী গদ্য রচনার পরিচয় দেন। এছাড়া চিকিৎসালয় স্থাপন এবং রাস্তাঘাট নির্মাণে তিনি মুক্ত হস্তে দান করতেন। তার এমত কর্মতৎপরতার জন্য সরকার তাকে ‘নবাব’ উপাধিতে ভূষিত করেন। স্বীয় মৃত্যুর পূর্বে তিনি তার সমস্ত ভূ-সম্পত্তি জাতির সেবায় উৎসর্গ করেন। তবে নারী শিক্ষা প্রচার ও নারী বৈষম্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে জ্বালাময়ী লেখনী হাতে সমাজকে তীব্র কষাঘাত করেছিলেন যিনি তিনি হলেন দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব বেগম রােকেয়া সাখাওয়াত। তৎকালীন বাঙালি সমাজে নারীর দুঃসহ অবস্থানের প্রতিটি দিকের প্রতি তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। অবরােধ প্রথার তীব্রতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন যে, ছােটবেলায় তাদের বাড়িতে অপরিচিত বিজাতীয় কোন মহিলা এলে তাকে তাদের পর্দা করতে হত। পুরুষতন্ত্রের হাতে মেয়েদের যে স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে যাতে কোনরূপ প্রণ না উঠতে পারে বা নারী স্বাধীনতারূপ বিজাতীয় মূল্যবােধ যাতে বাঙালি মুসলমান মেয়েদের প্রভাবিত না করতে পারে তার জন্যেই এই কঠোরতা। এটা পুরুষতন্ত্রের শংকা। অবরােধ প্রথার প্রতি কটাক্ষ করে তিনি লিখলেন, “রেলওয়ে -টফর্মে দাঁড়াইয়া কোন সম্ভ্রান্ত মহিলাই ইচ্ছা করেন না যে তাহার প্রতি দর্শকবৃন্দ আকৃষ্ট হয়। সুতরাং ঐরূপ কুৎসিৎ জীব সাজিয়া দর্শকের ঘৃণা উদ্রেক করিলে কোন ক্ষতি নাই।” ‘সুলতানার স্বপ্ন’-এ তাই তিনি প্রতিশােধ স্পৃহায় পুরুষকে ঢুকিয়েছেন অবরােধের মধ্যে। অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার কারণেই যে নারী ব্যক্তিত্ব বহুক্ষেত্রে পুরুষ কর্তৃক নিপীড়িত, নিগৃহীত ও অপমানিত হয় তাও তার দৃষ্টি এড়ায়নি তাই তিনি বলতে পারলেন “পুষের উপার্জিত ধন ভােগ করে বলিয়া নারী তাহার প্রভুত্ব সহ্য করে। কথাটা অনেক পরিমাণে ঠিক। বােধ হয় স্ত্রী-জাতি প্রথমে শারীরিক শ্রমে অক্ষম হইয়া পরের উপার্জিত ধনভােগে বাধ্য হয় এবং সেইজন্য তাহাকে মস্তক নত করিতে হয়।” আজও বহু স্ত্রীকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সন্তানের ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখেই স্বামীর অসহনীয় অত্যাচার নীরবে সহ্য করতে হয়।

পুরুষতন্ত্রের হাতে গড়া পুরুষের পক্ষে আদর্শ সমাজব্যবস্থায় পুরুষ-নারীর অবস্থান ও নারীর ভাবমূর্তি বর্ণনা করতে গিয়ে লিখলেন,

“তাহারা ভূ-স্বামী, গৃহস্বামী প্রভৃতি হইতে ক্রমে আমাদের স্বামী (প্রভু) হইয়া উঠিলেন। আজ আমরা ক্রমশ তাহাদের গৃহপালিত পশুপক্ষীর অন্তর্গত অথবা মূল্যবান সম্পত্তি বিশেষ হইয়া পড়িয়াছি।”

আর নারীর ভাবমূর্তি সম্পর্কে তার বক্তব্য “এ দেশের গ্রন্থকারেরা নারী চরিত্রকে নানা গুণভূষায় সজ্জিত করেন বটে বেশীরভাগ অবলা হৃদয়ের সহিষ্ণুতা বর্ণনা করা হয়। কারণ রমণী পাষাণ প্রায় সহিষ্ণু না হইলে তাহার প্রতি অত্যাচারের সুবিধা হইত না যে।” নারীর অলঙ্কারপ্রিয়তা সম্পর্কে তিনি লিখলেন “আমাদের অতি প্রিয় অলঙ্কারগুলি—এগুলি দাসত্বের নিদর্শন বিশেষ। এখন ইহা সৌন্দর্য বর্ধনের আশায় ব্যবহার করা হয় বটে, কিন্তু অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তির মতে অলঙ্কার দাসত্বের নিদর্শন ছিল। তাই দেখা যায় কারাগারে বন্দীগণ। পায় লৌহ নির্মিত বেড়ী পরে, আমরা (আদরের জিনিস বলিয়া) স্বর্ণ রৌপ্যের বেড়ী অর্থাৎ ‘মল’ পরি। উহাদের হাতকড়ি লৌহ নির্মিত, আমাদের হাতকড়ি স্বর্ণ রৌপ্য নির্মিত চুড়ি। কুকুরের গলে যে গলাবন্ধ দেখি উহারই অনুকরণে বােধহয় আমাদের জোড়ায়া চিকনির্মিত হইয়াছে।…গােস্বামী বলদের নাসিকা বিদ্ধ করিয়া নাকাদড়ি’ পরায়, এদেশে আমাদের স্বামী আমাদের ‘নােলক’ পরাইয়াছেন!! এই নােলক হইতেছে ‘স্বামী’র অস্তিত্বের (সধবা) নিদর্শন। বর্তমানের প্রগতিপন্থী ও নারীবাদী এক মহিলা আরাে জোরাল ভাষায় একই বক্তব্য প্রকাশ করে বলেন “পুরুষ শাসিত, পিতৃতান্ত্রিক সমাজের এক রােগ লক্ষণের নাম হল সীতা। সীতা সেই মারাত্মক মেয়ে যে সােনার খাঁচায় বন্দী হয়ে খাঁচার দিকে না তাকিয়ে সােনার দিকে তাকায়।৪৫

নারী শিক্ষার গতিকে প্রবাহিত করবার ক্ষেত্রে সামায়িকপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। যদিও এখানেও পক্ষে – বিপথে মতবাদকারীদের অভাব ছিল না। রক্ষণশীল মনােভাবাপন্ন ব্যক্তি ও সাময়িকপত্রগুলােকে উপেক্ষা করেই নারী প্রগতি তথা নারীশিক্ষা বিস্তারে সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সমকালে নারী শিক্ষার বাস্তবরূপ পরিলথিত হয় বেগম রােকেয়ার ‘অর্ধাঙ্গী’ প্রবন্ধে—“আমাদের জন্য এদেশে শিক্ষার বন্দোবস্ত সচরাচর এই রূপ-প্রথমে আরবীয় বর্ণমালা, অতঃপর কোরান শরীফ পাঠ। কিন্তু শব্দগুলির অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া হয় না, কেবল স্মরণশক্তির সাহায্যে টিয়াপাখির মত আবৃত্তি করা।…বঙ্গদেশেও বালিকাদিগকে রীতিমত বঙ্গভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় না। কেহ কেহ উর্দু পড়িতে শিখে, কিন্তু কলম ধরিতে শিখে না। ইহাদের উন্নতির চরমসীমা সলমা চুমকির কারুকাৰ্য্য, উলের জুতা-মােজা ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে শিক্ষা পর্যন্ত।”৪৬

সুতরাং নারীশিক্ষার এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সাময়িকপত্রগুলাে তাদের সামাজিক দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখে। ১৩১০-এ প্রকাশিত “আমাদের শিক্ষা’ শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক ইমদাদুল হক বলেন—“স্ত্রী সমাজের কুশিক্ষার বিষাক্ত প্রভাবে আমাদের সমাজ জর্জরিত হইয়া গিয়াছে। স্ত্রীলােকগণই মানবকুলের মাতা, তাহারাই আবার সমাজের উন্নতি বা অবনতির প্রসূতি। স্ত্রীগণ অশিথিত থাকিলে সমাজের অর্ধাঙ্গ বিকল হইয়া পড়ে, সুতরাং সে সমাজ দ্বারা কোনাে কর্মই সুসাধিত হয় না।৪৭

তাই সমাজের অর্ধাঙ্গ বিকল স্ত্রীজাতিকে সচল করবার জন্য সাময়িকপত্র-পত্রিকাগুলাে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যেতে থাকে। এ ক্ষেত্রে মােহাম্মদ নাসিরউদ্দিন সম্পাদিত ‘সওগাত’ পত্রিকা বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। নারী না জাগলে জাতি জাগবে না এই মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে সওগাতের’ যাত্রা শুরু হয়েছিল। ক্রমে এই পত্রিকাটি নারী জাগরণের ক্ষেত্রে এক উজ্জল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বিশেষ করে নারী শিক্ষার প্রয়ােজনীয়তা উল্লেখ করে ‘নারীর কথা’ শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হয়—“স্ত্রীগণ যদি অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবিয়া থাকে, তাহা হইলে পুরুষগণ হাজার আলােকে প্রাপ্ত হলেও তাহাতে সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। কারণ নারীজাতি অশিক্ষার অন্ধকারে পড়িয়া থাকিলে তাহাকে আলােকে লইয়া যাইবার জন্যই আলােকপ্রাপ্ত পুষের সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হইবে, সে সামাজিক উন্নতি সাধনের সম্মুখে অগ্রসর হইবে কখন? কাজেই মনুষ্য সমাজের উন্নতি স্ত্রীপুরুষ উভয়ের সমভাবে শিক্ষা চর্চার উপরই নির্ভর করিতেছে।”৪৮

‘সওগাত’ ছাড়াও সমকালীন প্রায় প্রত্যেকটি সাময়িকপত্রই নারী শিক্ষা তথা নারী প্রগতির জন্য উল্লেখযােগ্য ভূমিকা রেখেছিল। ‘নবনূর’, ‘বাসনা’, ‘সাধনা’, ‘প্রবাসী’, নারায়ণ’, ‘মাসিক মােহাম্মদী’ প্রভৃতি পত্রিকা নারীশিক্ষার অগ্রগতির জন্য কলম ধরেছিল। শুধু নারী শিক্ষাই নয়, নারী প্রগতির জন্য যে কুপ্রথা ও সংস্কার অন্তরায় ছিল তার প্রায় সবগুলাের নিরসনকল্পেই সাময়িকপত্র শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

নারীশিক্ষার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা ছিল বাল্যবিবাহ, অবরােধ প্রথা। কাজেই এসব সামাজিক ব্যাধি সমাজদেহ থেকে নির্মূল করতে না পারলে পরিপূর্ণ নারী প্রগতি সম্ভব নয়—এ প্রসঙ্গে ‘আল-এছলাম’ পত্রিকার বক্তব্য—“আমাদের দেশে স্ত্রী লােকদিগের শিক্ষাও স্বাধীনতা লাভের আর এক প্রধান অন্তরায় হইতেছে বাল্য বিবাহ। বাল্য বিবাহ যেমন বালকদিগের পক্ষে তেমনি বালিকাদিগের পক্ষ ও নিতান্ত অনিষ্টকর, ঘৃণিত এবং দোষময়। বরং চিন্তা করিয়া দেখিতে গেলে বালিকাদের পথে ইহা অধিকতর অনিষ্টকর। বিবাহের পরে বালিকারা বাল্য-স্বভাব আনন্দ ও স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হয়।”৪৯

সুতরাং বাল্য বিবাহ থেকে নারীকে মুক্ত করে এমনভাবে শিক্ষা গ্রহণ করাতে হবে যাতে নারী স্বাধীন-জীবিকা উপার্জনের ক্ষমতা অর্জন করে। তাই ‘সওগাত’ পত্রিকায় আয়েশা আহমদ-এর আহ্বান “কন্যাকে অপাত্রে বা কুপাত্রে অর্পণ করিয়া তাহার জীবনব্যাপী দুঃখের সৃষ্টি না করিয়া স্থল বিশেষে তাহাকে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন করিবার সুযােগ দিলে আভিজাত্যের হানি হইবে না, এ শিক্ষা আমাদের লাভ করা উচিত। নারী ভদ্রভাবে উপার্জনক্ষম হইলে অর্থনৈতিক সমস্যারও সমাধান হয়।৫০

মুসলিম নারীমুক্তি ও নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন ফজিলাতুন্নেসা। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অঙ্কশাস্ত্রে মহিলাদের মধ্যে প্রথম এম.এসসি ডিগ্রি লাভ করেন এবং প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। শুধু তাই নয়, মুসলিম রমণীদের মধ্যে তিনিই প্রথম উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেত গমন করেন। নারী শিক্ষার ব্যাপারে তিনি নিজের ক্ষেত্রে যেমন সংগ্রাম করেছেন তেমনি প্রত্যেক নারীকে আত্মপ্রত্যয়ে বলিয়ান হয়ে নিজেদের সার্বিক অবস্থান দৃঢ় করবার আহবান জানিয়ে ‘সওগাত’ পত্রিকায় বলেছেন “পুরুষের উপর সর্ব কর্তৃত্বের ভার দিয়ে থাকলে আর মেয়েদের চলবে না। এবার নিজেদের হাতেই শিক্ষার ভার নিতে হবে। নিজেকে মানুষ বলে সভ্য সমাজে পরিচিত করতে হবে। ভিকের মতাে কেঁদে পায়ে ধরে চেয়ে, প্রত্যাখান অপমানের পশরা না বয়ে বীরের মতাে নিজের ন্যায্য অধিকার জোর করে আদায় করে নারীত্বের বন্ধন মুক্ত করতে হবে। শিক্ষা নেই, তাই সাহসও নেই, কিন্তু সে শিক্ষা অর্জন করতে হবে।”৫১

শিক্ষাই নারীমুক্তি ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে, এ প্রসঙ্গে ফজিলাতুন্নেসা বলেন “সমাজের দিক দিয়া এবং ব্যক্তির দিক দিয়া…নারীর শিক্ষা কর্তব্য। শিক্ষা নারীকে তার কর্তব্য শিখিয়ে দেবে। স্বাধীনতা তাকে সৰ্ব্বজনের নিন্দিত কাজে বাধা দেবে।৫২

‘সওগাত’ পত্রিকার একই সংখ্যায় ‘মুসলিম নারীর মূল্য প্রবন্ধে বলা হয়েছে “নারীর সুশিতি হয়ে তার অধিকার বুঝে নেওয়ার এবং ভালােমন্দ বিচার করে তদানুসারে চলবার স্বাধীনতা আদায় করে নেওয়া উচিত।”৫৩

ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তথা সন্তানের শিক্ষা ও সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালনের জন্যও নারীর শিক্ষা একান্ত প্রয়ােজন। তাই নারী শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরােপ করে ‘সওগাত’ পত্রিকায় বলা হয়,

“নারীজীবনের সার্থকতা মাতৃত্বে। পিতার চেয়ে মাতার সঙ্গেই পুত্রকন্যার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। এই দিক থেকে পুত্রকন্যার জীবনে মায়ের প্রভাবই অধিকতর হয়। মা-ই সন্তানের মনে জ্ঞানের আকাঙ্খা ও পিপাসা জাগাতে পারেন। এই দিক থেকে আধুনিক শিক্ষায় পুরুষের চেয়ে নারীর উপযােগিতা বেশী।”৫৪

মূল প্রশ্ন হল পুরুষতন্ত্র শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষ স্বীয় প্রাধান্য ও আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার প্রয়াসে নারীর আদর্শে এক ভাবমূর্তি গড়ে তুলে তারস্বরে তা প্রচার করে এবং বহুলাংশে এ বিষয়ে শাস্ত্রের আশ্রয় নিয়ে, শারীরিক ক্ষমতা বলে নারীর মনকে দমিত ও প্রভাবিত করে তার মনকে পঙ্গু বিকল ও বন্দী করার চেষ্টা করে আর এ বিষয়ে সে সফল হতে পারলেই তবে সে নিশ্চিন্ত হতে পারে। ভারতীয় সংস্কৃতির সেই আদর্শ নমুনা-নারী সীতা সম্পর্কে বেগম রােকেয়া তাই লেখেন “নারীকে শিক্ষা দিবার জন্য গুরুলােকে সীতাদেবীকে আদর্শরূপে দেখাইয়া থাকেন…পুতুলের সঙ্গে বালকের যে সম্বন্ধ, সীতার সঙ্গে রামের সেই সম্বন্ধও সেইরূপ।…রামচন্দ্র স্বামীত্বের ষােল আনা পরিচয় দিয়াছেন! আর সীতা? কেবল প্রভু রামের সহিত বন যাত্রার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাহারও ইচ্ছা প্রকাশের শক্তি আছে।” পুষের বহুগামিতা, বিধাসহীনতা ও লাম্পট্যের প্রতি ক্ষুরধার আক্রমণ শাণিত করে তিনি লেখেন “কুকুর জাতি পুরুষ অপেক্ষা অধিক বিধাসযােগ্য। যদি স্বার্থপরতা, ধূর্ততা ও কপটাচারকে সদগুণ বলা যায়, তবে অবশ্য পুরুষজাতি কুকুরের তুলনায় শ্রেষ্ঠ।” এখানে উল্লেখ্য পুরুষের পক্ষ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ নারী ব্যক্তিত্বের প্রতি পরম অবমাননা। হিন্দুর বিবাহ ‘শুদ্ধিকরণ বিধি’র উপরে প্রতিষ্ঠিত হলেও অর্থাৎ নারী ও পুরুষের দুই আত্মাকে শুদ্ধিকৃত করে অবিচ্ছেদ্য, একাত্ম করার কথা বলা হলেও শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে হিন্দু পুষের পক্ষে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের কোন বাধা নেই। কিছুদিন আগেও রাজা, ব্রাহ্মণ বিশেষত বাংলাদেশে কুলীন ব্রাহ্মণ ও জমিদারদের স্ত্রী-সংখ্যার সীমাপরিসীমা থাকত না। নারী এক্ষেত্রে কার্যত অসহায়।

এই সমস্ত সমস্যা নিয়ে উনিশ শতকেই বক্তব্য রেখেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সেখান থেকেই জন্ম নিয়েছিল বিধবাবিবাহের পথে আন্দোলন। ১৮৫৬-তে যখন বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়, তখনও মেয়েদের সম্পাদনায় কোনও পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। যে কাগজগুলি মেয়েদের জন্য কথা বলত, বিশেষত ‘বামাবােধিনী’, ‘বঙ্গমহিলা’-র মতাে পত্রিকা সেসময়ে বিধবা বিবাহের পক্ষে মত জানিয়েছে তাদের পাতায়। উনিশ শতকে মেয়েদের সম্পাদনায় প্রকাশিত কাগজের মধ্যে কোনও কোনওটিতে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বিধবাবিবাহের খবর ছাড়া লেখালিখি বিশেষ চোখে পড়ে না।৫৫ উনিশ শতকের শেষে বা বিশ শতকের প্রথমেও বিষয়টি নিয়ে মহিলা-সম্পাদিত পত্রিকার দ্বিধা পুরাে কাটেনি—“যদিও বিবাহ, বিধবা জীবনের একমাত্র লক্ষস্থল হওয়া কৰ্ত্তব্য নহে কিন্তু অন্যদিকে তাহাদিগকে বলপূৰ্ব্বক ব্রহ্মচর্য পালনে ব্রতী করাতেও কোনও ফলােদয় হয় না।”৫৬ এ ধরণের মতামত আমরা পত্রিকার পাতায় পাই। নগেন্দ্ৰবালা সরস্বতীর মতাে আর একটু সাহসী মহিলা অবশ্য এই পত্রিকাতেই বিধবা বিবাহের সমর্থনে বলতে পেরেছেন—এই বিবাহ সমাজের পথে পরম শ্রেয়ষ্কর’, কেননা বহু বাল্যবিধবা পুরুষের লালসার শিকার হচ্ছে, সে অন্যায় দূর করতে হলে বিধবাবিবাহ অবশ্য প্রয়ােজন।৫৭ ‘নবপৰ্য্যায় পরিচারিকা’ও বিধবাবিবাহকে সমর্থন করত। মণিপুরে বিধবাবিবাহ অনেক বেশি কারণ সেখানে সাহসী লােকজন আছেন—এ খবর জানিয়ে তারা বলেছে, বাংলায় সাহসী লােকের এখনও অভাব—“বীৰ্য্যবান লােকে যখন উপস্থিত হইবেন তখন বিধবা বিবাহের সমস্যা পূর্ণ হইবে।”৫৮

তাছাড়া সেসময়ে বাল্যবিবাহও নারী প্রগতির অন্তরায় ছিল। অনেকে বাল্যবিবাহের সমর্থনে শাস্ত্রীয় যুক্তি উত্থাপন করলেও অনেকে আবার শাস্ত্র দিয়েই তাদের যুক্তি খণ্ডন করেন। এই অবস্থায় শাস্ত্রের পাশাপাশি আরও যুক্তি উত্থাপিত হতে থাকে বাল্যবিবাহের অনুকুলে। বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় মেয়েরা লেখাপড়ার সুযােগ পেত না। উপরন্তু বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহকে বিধবার সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ বলেছেন। সুতরাং বাল্য বিবাহ বন্ধ হলে সমাজের অনেক সমস্যার সমাধান হবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫০ সালে ‘বাল্যবিবাহের দোষ’ নামে ‘সর্বশুভকরী’ পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখলেন। এই প্রবন্ধে লেখক যেসব দোষের কথা বলেছেন, তার মধ্যে পাঁচটি উল্লেখযােগ্য। এ কারণেই বিধবাবিবাহ আন্দোলনের পাশাপাশি বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধেও প্রচার চালাতে থাকেন। তার তাগিদে শেষ পর্যন্ত ১৮৬০-এ ‘ণ্ডিয়ান পেনাল কোডে ‘এজ অব কনসেন্ট অ্যাক্ট’-এর মাধ্যমে মেয়েদের বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স ১০ বছর ধার্য করা হয়। এ নিয়ে তখন কোনও আপত্তি উঠেনি। কারণ বয়স নির্ধারণ শাস্ত্রানুমােদিত হয়েছিল।

শশধর তর্কচূড়ামণি বলেছিলেন, “এ আইনের সহিত আমাদের শাস্ত্রের বিরােধ নাই বরং এই আইন থাকায় আমাদের শাস্ত্রীয় বিধি সুরক্ষিত হইতেছে।”৫৯

এই আইন পাসের পর দীর্ঘদিন বাল্যবিবাহ নিয়ে তেমন কথা ওঠেনি। আশির দশকে কেশবচন্দ্র সেন বাল্যবিবাহ আন্দোলনে নতুন জোয়ার আনলেন। ১৮৭১-এ তিনি কলকাতায় ‘দ্য ইণ্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসােসিয়েশন’ বা ‘ভারত সংস্কার সভা’ গঠন করেন। এই সংগঠনের সভাপতি হিসেবে তিনি দেশি-বিদেশি খ্যাতনামা ডাক্তারদের নিকট মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স কত হওয়া উচিৎ জানতে চাইলেন। তারা সকলেই মেয়েদের বিয়ের বয়স ন্যূনতম ১৬ বছর হওয়া উচিৎ বলে মতামত পাঠালেন। কেশবচন্দ্র সেনের প্রচেষ্টায় অনেক বাদ প্রতিবাদের পর সরকার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য ১৮৭২-এ ‘নেটিভ ম্যারেজ অ্যাক্ট’ পাস করেন। যাকে ‘ব্রাহ্ম আইন’ বলা হয়। এই আইনে মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স ধার্য হয় ১৪ এবং ছেলেদের ১৮ বছর। আইনটিতে বাল্যবিবাহ ছাড়াও বহুবিবাহ শাস্তিমূলক, বিধবাবিবাহ এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ অর্থাৎ সর্বদ্বারী বিবাহ অনুমােদন করা হয়। কিন্তু এই আইনে শুধুমাত্র ব্রাহ্মরাই অন্তর্ভুক্ত হল। বৃহত্তর হিন্দু সমাজ এই আইনের বাইরে পড়ে রইল। এতে করে ব্রাহ্ম ও হিন্দুরাই শুধু দ্বন্দ্বে মেতে উঠল না, ব্রাহ্মসমাজও দুইভাগে ভাগ হয়ে গেল। আদি ব্রাহ্মসমাজ’ যারা এই আইনের বিপক্ষে অবস্থান নিলেন এবং কেশবপন্থীরা ‘প্রগতিশীল ব্রাহ্মসমাজ’ নামে পরিচিত হলেন। এদের প্রতিষ্ঠিত সমাজের নাম হল ‘ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ। এই ভাঙ্গনে শিবনাথ শাস্ত্রী প্রথমে উল্লসিত হলেও পরে দুঃখ করে বলেছিলেন, এইটাই ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে হিন্দু সমাজের সহানুভূতি নাশের অন্যতম কারণ।৬০

পরবর্তীতে কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা ও কোচবিহার রাজের পুত্রের বিয়ে নিয়ে চরম বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। কারণ কন্যার বয়স ১৩ এবং বরের বয়স ছিল ১৫। এ সময় সাময়িকপত্রগুলাে এ ব্যাপারে তর্কযুদ্ধে মেতে উঠে। শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মসমাজ আবারও ভাঙ্গনের শিকার হয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ’ নামে শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে আর একটি সমাজের সৃষ্টি হয়।

১২৯১-এর ‘ভারতী’ ফাল্গুন সংখ্যায় বাল্যবিবাহের সমর্থনে রসিকলাল সেনের একটি প্রবন্ধ প্রকাশ হয়। তাতে লেখক বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধের যুক্তিগুলি খণ্ডন করতে গিয়ে এক পর্যায়ে বলেন, মেয়েদের শিক্ষা যে একেবারে হয় না তা নয়, তবে আধুনিক প্রণালীতে স্ত্রী শিক্ষা না হওয়াই ভালাে। এর উত্তরে জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩-এ ‘ভারতী ও বালক’ পত্রিকায় ‘পাঠদ্দশায় বিবাহ প্রবন্ধে কৃষ্ণধন মুখােপাধ্যায় লেখেন,

“বাল্যবিবাহে যে কিছুই শিক্ষা হয় না একথা বলিতে পারি না, মানুষ কতরকম যন্ত্রণা ভােগ করিতে সক্ষম হয়, বাল্য বিবাহ হইতে সেই শিক্ষাটি ভালরকম পাওয়া যায়।”৬১

বাল্যবিবাহ, বৈধব্যযন্ত্রণার পাশাপাশি উনিশ শতকে একটি ভয়াবহ সমস্যা ছিল ‘কৌলীন্য প্রথা’, যা একটু আগেই বলা হয়েছে। কুল-রক্ষা করতে এক একজন কুলীন পাত্র অনেকগুলি বিবাহ করতেন। কিন্তু পুরুষের করা এই নিয়মের পাকে এক সময় পড়তেন পুরুষরাই—যখন তিনি পিতা। অসহায় হয়ে নিজের কন্যাটিকে অনেক সময়েই তুলে দিতে হত অন্তর্জলীযাত্রায় শুয়ে থাকা কোনও বৃদ্ধের হাতে। এসব কুলীনেরা একশাে কি তারও বেশি বিয়ে করে কন্যার পিতাকে নাকি উদ্ধার করতেন! উনিশ শতকে পুরুষ-সম্পাদিত মেয়েদের কাগজগুলি কৌলীন্য প্রথা নিয়ে যত চিন্তাভাবনা করেছে, মেয়েদের সম্পাদিত পত্রিকায় বিষয়টি নিয়ে লেখালিখি আমাদের সেরকম চোখে পড়েনি।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, কৃষ্ণভাবিনী দাস, সারদা দেবী, কৈলাসবাসিনী দেবী, নগেন্দ্ৰবালা মুস্তাফী এবং মানকুমারী বসুসহ বহু মহিলাই বাল্যবিবাহ প্রথার নিন্দা করেন। তবে তারা কমবেশি একই ধরনের যুক্তি দেখান। বিংশ শতাব্দীর গােড়াতেও বাল্যবিবাহের সমস্যা বেশ গুরুতর ছিল। সম্ভবত এ জন্যেই বহু মহিলা বাল্যবিবাহ নিরােধ করার পথে বারবার ওকালতি করেন। বাল্যবিবাহ-বিরােধী আন্দোলন যেহেতু ঐতিহ্যিক সমাজকে বিধবাবিবাহ আন্দোলনের মতাে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করেনি, সেজন্যেই জাতীয়তাবােধের উদ্ভব সত্ত্বেও, এ আন্দোলন রুদ্ধ হয়নি। ভদ্রলােকদের প্রধান অংশই সহবাস সম্মতি বিল সমর্থন করেননি কিন্তু তা বাল্যবিবাহের প্রতি সমর্থন হেতু নয়, বরং এ কারণে যে, বহিরাগত সরকারের সহায়তায় ধর্মীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সংস্কার করা অনুচিত, ভদ্রলােকেরা এই নতুন মনােভাব দিয়ে প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে।৬২ বস্তুত, সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বাল্যবিবাহ শিথিত পুরুষ ও মহিলা উভয়ের কাছেই অবাঞ্ছিত বলে বিবেচিত হয়।

বিধবা মহিলাদের প্রতি চিরাচরিত সামাজিক ধারণার অনুরূপ এক ধারণার আভাষ পাওয়া যায় কৈলাসবাসিনীর অপর একটি প্রবন্ধে। বিধবার কাজ ও ব্রহ্মচর্য’ শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বিধবাদের স্বেচ্ছায় ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। বিধবাদের পুনর্বিবাহের পরিবর্তে তাদের শিক্ষা দান করে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তােলার ব্যাপারে তিনি অনেক বেশি আগ্রহী ছিলেন।

গিরীন্দ্রমােহন দাসী তাঁর রচনায় নারীর হীনাবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষে স্বাধীনতা, শিক্ষা ও স্বাবলম্বনের আবশ্যকতার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি নারীর দুরবস্থার জন্যে পুরুষ সমাজের সমালােচনা করে বলেছেন, “যখনই কোনাে নারী স্বভাব প্রণােদিত হইয়া অধীন জড় পুত্তলীভাব পরিহার করিয়া জ্ঞানচর উন্মীলনের চেষ্টা করিয়াছেন, মনুষ্যত্বের দিকে পদমাত্রা বাড়াইতে অগ্রসর হয়েছেন, তখনই পুরুষসমাজ বাধা বিঘ্ন, দৃষ্টান্ত, অস্ত্রশস্ত্র লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন।”৬৩

যার ফলে নারী পশুসম জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তিনি ঊনিশ শতকের নারীমুক্তি আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং বিরােধীদের রণশীল মনােভাবের সমালােচনা করেছেন। রক্ষণশীলসমাজ নারীর স্বাবলম্বন ও আত্মনির্ভরতার প্রয়ােজনকে স্বীকার করে না। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, “যে দেশে ভদ্রকুলজাতা অপােগণ্ড-নিপীড়িতা অনাথিনীর সামান্য পাচিকাবৃত্তি অবলম্বনের সুযােগ পর্যন্ত সর্বদা ঘটিয়ে উঠে না, যাহাদের জন্য আইনে ধনীপিতার গৃহে এক কপর্দকেরও ব্যবস্থা নাই, তাহাদের স্বাবলম্বনে আবশ্যকতা নাই বা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের প্রয়ােজন নাই, এই কথা স্পর্ধা করিয়া কেহই বলিতে পারেন না।”৬৪ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে নারী মুক্তি সম্ভব নয়। এজন্য তিনি স্বাবলম্বনের প্রতি বেশি জোর দিয়েছেন।

কবি কামিনী রায় নারীমুক্তির লক্ষ্য নারীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। সমাজের নিপীড়িত নারীদের বেদনায় বিচলিত হয়ে তিনি সমগ্র ভারতের নারীদের ‘অসুরদলনী শক্তির পরিচয় দিতে আহ্বান করেছেন—

“সীতা সাবিত্রীর জনমে পাবিত

ভারতে রমণী হারায় মান,

শুনিয়া নিশ্চিন্ত রয়েছিস সবে,

তােদের সতীত্ব শুধু কি ভান?

রমণীর তরে কঁাদেনা রমণী,

লাজে অপমানে জ্বলে না হিয়া ?

রমণী শতি অসুল দলনী,

তােরা নিরমিত কি ধাতু দিয়া?”৬৫

মিসেস এম. রহমানের রচনায়ও নারীমুক্তির বিষয় প্রাধান্য লাভ করেছে। তিনি নারী মুক্তি বিষয়ে নারীদের যেমন বিদ্রোহ ও প্রতিবাদী হয়ে ওঠার কথা বলেছেন। তেমনি তিনি কঠোর ভাষায় পুরুষ সমাজের সমালােচনা করেছেন। তাঁর রচনায় আবেগের প্রাবল্য লক্ষণীয়। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, শিক্ষিতা ও স্বাবলম্বিনী হতে না পারলে নারীর মুক্তি অসম্ভব। এর জন্যে প্রয়ােজন আর্থিক স্বাধীনতা।৬৬ এজন্য তিনি নারী সমাজকে সমবেত শক্তিতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান,

“এই বঙ্গনারী সংঘ মিলিত হয়ে অনেক কিছু করতে পারেন এবং তা সহজসিদ্ধ হয়। কোন্ ধর্মাবলম্বিনীর তা ভাববার দরকার নেই। সবচেয়ে বড় করে দেখতে ও ভাবতে হবে যে-আমরা অধিকার বঞ্চিতা বঙ্গনারী। সমবেত সাধনায় অভিশপ্ত নারী জীবন সফল ও সার্থক করে তােলা কষ্টসাধ্য তাে নয়ই বরং অবহেলে তা করা যেতে পারে।”৬৭

এজন্য তিনি হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম মহিলাকে একযােগে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান। তাঁর মতে, “নারীর পঙ্গুতায় গােটা জাতি পঙ্গু, নারীর অধীনতায় গােটা দেশ অধীন, নারীর জ্ঞানহীনতায় জাতির আত্মা গােলাম হয়ে পড়ে। এর জন্যে নারীকে শিক্ষা দীক্ষায়, জ্ঞানচর্চায় এগিয়ে আসতে হবে। জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার নারীর জন্য রুদ্ধ করে দিয়ে নারীকে জ্ঞানহীনা না বলে, তাদের সঙ্গেই প্রতিযােগিতা করে জ্ঞানার্জন এবং জ্ঞান মন্দিরের দ্বার নারীর জন্য চির অবারিত করতে হবে।…মানুষের মতাে বেঁচে থাকতে হলে ঈরদত্ত সবকিছু অধিকার নারীকে পেতেই হবে। তা সে বিদ্রোহ করে বা আত্মবলিদান যে প্রকারেই হােক।”৬৮ লেখিকা দেখিয়েছেন যে, যুগ যুগ ধরে পুরুষশাসিত সমাজ নারীদের ধর্মের দোহাই দিয়ে মাথা নত করে রেখেছে। বিধি-নিষেধের গণ্ডীতে বন্দিনী, চণ্ডনীতির চাপে নিষ্পেষিত নারীর অন্তর-দেবতা সুপ্ত, মতামত ব্যক্ত করার শক্তি তার নেই। তিনি বলেছেন, ‘নারীর অন্তরের বন্ধন পু(ষের মনগড়া ধর্মের এবং বাইরের বন্ধন সমাজের ক্লেদ কলুষভরা স্বার্থের। মুক্তি সুশিক্ষায় জ্ঞানালােচনায় ও বহির্জগতের সংস্পর্শে।”৬৯

এজন্য লেখিকা নারীদের শিক্ষা ও জ্ঞানের আলােক পেতে বাহিরের জগতে বেরিয়ে আসার ডাক দিয়েছেন। তাই বলেছেন, ‘চাই না গতানুগতিক জীবন-ঘুমন্ত নারীত্ব।৭০ তিনি চান বিদ্রোহী হয়ে অত্যাচারীর ভুল বুঝিয়ে দিতে। তিনি বলেছেন, “এখন আমাদের কর্তব্য কি? যতক্ষণ না বিদ্রোহী হয়ে অত্যাচারীর ভুল বুঝিয়ে দেওয়া যায়, ততক্ষণ সে তার দুষ্কর্মের মাত্রা অনুভব করতে পারে না অগত্যা আমরা মুক্তির অগ্রদূত বিদ্রোহ দেবতাকে বশ করে নেবাে। বন্ধনের কাল শিরা, কশাঘাতের কাচা ঘা কেউ দেখবে না, নাম রাখবে বিদ্রোহিনী।”৭১

তাঁর রচনায় কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী চেতনার প্রভাব সুস্পষ্ট। তিনি নারীর অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষ ও সমাজ শৃঙ্খলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা বলেছেন। বলেছেন নারীকে মানুষের মতাে বেঁচে থাকার অধিকার অর্জনের জন্য। তিনি ডাক দিয়ে বলেছেন, “মঙ্গল সাধিকারূপে জাগাে মূর্তিমতী কর্মীরূপে জাগাে অভয় দাত্রী দেবীরূপে জাগাে। বজ্রকণ্ঠে ঘােষণা করে আমরা ছােট নই, দাসী নই, পণ্য নই আমরা মানুষ, মানুষের প্রাপ্য অধিকার আমাদের পেতেই হবে।”৭২ এই আলােচনায় দেখা যায়, লেখিকাগণ ধর্ম, সমাজ ও পুরুষের দমননীতি ও নানাবিধ বিধিনিষেধের শৃংখলা থেকে নারীর মুক্তি কামনা করেছেন। এ মুত্তির লক্ষে তারা নারীকে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিদ্যার্জন ও স্বাবলম্বন শিক্ষার প্রতি নির্দেশ প্রদান করেছেন। তারা উপলব্ধি করেছিলেন। যে, সকল দিক থেকে নারী যদি পুষের সমকক্ষতা লাভ করতে না পারে, তাহলে নারীর মুক্তি বা স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হবে না এবং আজীবন পুষের বাহুবলে নারীজীবন নিষ্পেষিত হবে। তাই মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে প্রয়ােজন মানসিক উন্নতি ও আত্মার বিকাশ। এ বিকাশ লাভের জন্য প্রয়ােজন শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। কৃষ্ণভাবিনীও এমন মত প্রকাশ করেছেন তার বিভিন্ন রচনায়।

কৃষ্ণভাবিনী দাস অবশ্য ভারতীয় নারী সম্পর্কে তার অনুভব ও নিজস্ব ধারণাকে কেবলমাত্র প্রবন্ধ আলােচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে তুলে ধরার পক্ষপাতী ছিলেন। এপ্রসঙ্গে জীবনের দৃশ্যমালা’য় তিনি নিজেই বলেছিলেন—

“যদি প্রাণ দিয়া ওই দুঃখরাশি, এক বিন্দু মাগাে ঘুচাতে পারি। করিব তা আমি সুখে দুঃখে ভাসি, ব্যঙ্গ উপহাসে ভয় না করি।”৭৩ তারই চেষ্টায় ‘ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল’ বাংলার অন্যতম একটি প্রথম সারির নারী সংগঠনের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। মডার্ন রিভিউ’ পত্রিকা লিখেছিল—

“After the death of the husband and of her only daughter, she threw herself heart and soul into the movement for the education and uplift of her sisters. With the help of teachers maintained by the Stree-mahamandal, of which she was secretary and chief workers, she carried on the work of zenana tuition for years in a thoroughly unsectarian manner. She did not accept state help for this or any other of her activities, as she did not like any interference with her liberty in the choice of means and methods.”৭৪

আসলে কৃষ্ণভাবিনী দাস সমাজ ও নারীপ্রগতি সম্পর্কে তার ভাবনাচিন্তাকে বাস্তব রূপদানের জন্য ‘ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল’এর মতাে নারী সংগঠনকে বেছে নিয়েছিলেন। ১৯১০-এ সরলা দেবী এলাহাবাদে যে ‘ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল’ গড়ে তুলেছিলেন তার শাখাকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল বাংলায় এবং এখানে এই সংগঠনের কর্মসূচি রূপায়ণের গুরুদায়িত্ব বর্তায় কৃষ্ণভাবিনী দেবীর উপর। ‘ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল’ শীর্ষক প্রবন্ধে৭৫ এই সংগঠনের কার্যাবলী বর্ণনা করে তিনি বলেছিলেন যে, এই সংগঠন বিভিন্ন গােষ্ঠীর মহিলাদের একত্রিত হবার একটি ক্ষেত্র। ভারতীয় মহিলাদের শিবিত করার জন্য অন্তঃপুর শিক্ষার ব্যবস্থা করা ছিল এর প্রধান লক্ষ। এছাড়া ভারতীয় ভাষাগুলির বিকাশ ও মহিলাদের উপযােগী স্বল্পমূল্যের পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয়ের ব্যবস্থাও এখানে ছিল। মহিলাদের আর্থিক স্বনির্ভরতা দানের জন্য তাদের হস্তশিল্পের কাজে উৎসাহ দেওয়া ও সেগুলি বিক্রয়ের জন্য একাধিক ‘পুরনারী নিৰ্বাহ ভাণ্ডার’ খােলা হয়। কৃষ্ণভাবিনী দেবীর উদ্যোগে ১৩১৯ বঙ্গাব্দ নাগাদ ‘ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল’-এ প্রায় ২০ জন অন্তঃপুর শিক্ষায়ত্রী ও ১২০ জন ছাত্রী যােগদান করেছিল। ১৯১৯-র মধ্যেই কলকাতায় তার উদ্যোগে সংগঠনের তিনটি শাখাকেন্দ্রও গড়ে উঠেছিল।৭৬ প্রথম জীবনে পাশ্চাত্য আদব-কায়দায় অভ্যস্ত থাকলেও ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে স্বামী ও কন্যার মৃত্যুর পর কৃষ্ণভাবিনী দেবী সম্পূর্ণভাবে চিরাচরিত হিন্দুবিধবার পােষাক ও জীবনযাপনকে বেছে নেন এবং এভাবেই নগ্নপদে তিনি কলকাতার পল্লীতে ঘুরে ঘুরে নারীশিক্ষার মাহাত্ম প্রচার করতেন। তার ব্যক্তিগত জীবনচর্চার এই পরিবর্তন পাশ্চাত্য উদারনৈতিক ভাবধারা ত্যাগ করে দেশীয় রক্ষণশীল ঐতিহ্যের দিকে পুনরাগমন বা প্রিয় স্বামীর মৃত্যুর পর জীবন সম্পর্কে বৈরাগ্যের বহিঃপ্রকাশ ছিল কিনা তা স্পষ্টভাবে বলা যায় না। কিন্তু এর তাৎপর্য ছিল লক্ষণীয়। তার এই নিরাভরণ, সংযমী ভাবমূর্তি সাধারণ, শহুরে কলকাতাবাসীর কাছে তার গ্রহণযােগ্যতাকে বৃদ্ধি করেছিল এবং ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল’-এর পরিকল্পনা রূপায়ণে সাহায্য করেছিল। তবে শুধুমাত্র শিক্ষাপ্রসারই নয়, নির্যাতিতা মহিলাদের সাহায্য দানও কৃষ্ণভাবিনী দেবী তার কর্তব্য বলে মনে করতেন। এজন্য প্রয়ােজনে তিনি পুলিশ কোর্টে যাতায়াত করতেন। নিগৃহীতা মহিলাদের পুনর্বাসনের জন্য তিনি ভবানীপুরে বাড়িরও ব্যবস্থা করেছিলেন।৭৭ কলকাতার বৌবাজার অঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন (১৯১৫) এবং বিধবা আশ্রম প্রতিষ্ঠা (১৯১৬) ছিল তার সাংগঠনিক উদ্যোগের অন্যতম বহিঃপ্রকাশ।৭৮

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের ধারণা তখনাে এদেশে সামান্যই প্রচলিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের মতাে বহুগুণান্বিত কিন্তু প্রখর ব্যক্তিস্বাতন্ত্রে বিধাসী ব্যক্তিকে সেকালে সমাজে বাস করতে হয়েছিল নানা ধরনের আপােস করে। আদর্শ নারীর কল্পনায় তখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্রকেই সবচেয়ে দূষণীয় বলে গণ্য করা হতাে। এমনকি, সামান্য পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথও নারীর আত্মত্যাগ’, ‘সহিষ্ণুতা, ‘সেবা’ ইত্যাদি গুণেরই প্রশংসা করেন। সেকালে সবাই প্রত্যাশা করতেন, শিথিত কিংবা অশিক্ষিত যাই হন না কেন, মহিলারা স্বাধীন চিন্তা না করে, স্বামীর পদাঙ্কই অনুসরণ করবেন। কারণ তাদের জীবন স্বামী, সন্তান এবং সংসারের জন্যেই। পাশ্চাত্য ভাবধারায় বিধাসী কৃষ্ণভাবিনী এ ধারণা মেনে নিতে পারেননি। তিনি বলেন, মেয়েদের জীবন পুরুষের জন্যেই নিবেদিত—এ চিন্তা অসভ্য সমাজের। তিনি লেখেন, “স্ত্রীজাতি এ জগতে জ্ঞানবুদ্ধিহীনা হইয়া কেবল দাসত্ব করিবার জন্যই সৃজিত হয় নাই, কিম্বা পুরুষের ত্রীড়ার নিমিত্তও তাহা গঠিত নহে। পরােপকার ও অন্যের জন্যে জীবন ধারণ করা যেমন নারীর উদ্দেশ্য, রমণী তেমনি নিজের নিমিত্তও বাঁচিয়া থাকে।”৭৯ এই ‘নিজের নিমিত্ত বাঁচার’ সঙ্গে পুরুষ-স্বার্থের যে একটা দ্বন্দ্ব আছে, তিনি স্পষ্ট ভাষায় তা ব্যক্ত করেন। মেয়েরা নিজের জন্যে বাঁচতে গেলে পুষদের স্বার্থহানি ঘটে এবং তখনই তারা অত্যাচারের মাধ্যমে মেয়েদের কারারুদ্ধ করার প্রয়াস পান। কৃষ্ণভাবিনীর ত্রিশ বছর আগে কৈলাসবাহিনী দেবীও এ অভিযােগ উত্থাপন করেছিলেন, তবে তার ভাষা কৃষ্ণভাবিনীর মত স্পষ্ট ছিল না। এমনকি, কৃষ্ণভাবিনী অত্যাচারের যে বিশ্লেষণ দেন, তাও কৈলাসবাসিনীতে অনুপস্থিত।

মেয়েরা যথেষ্ট শিক্ষিত নয় এবং তাদের ব্যক্তিত্ব দুর্বল—এই যুক্তি দেখিয়ে পুরুষরা যে মহিলাদের অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ করে রাখেন, একে তিনি তাদের স্বার্থপরতা ও ভণ্ডামি বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি পুরুষদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, “মানুষ একদিনে চলিতে শিখে না পাখীরা একবারে উড়িতে পারে না। হিন্দু মহিলাদের সংসার ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিন—দেখিবেন, তাহারা আর পড়িয়া যাইবেন না।” ব্রাহ্মণরা যে মহিলাদের কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা দিয়েছেন, তিনি দাবি করেন, তার সুফল তারা অবশ্যই পাবেন। অপরপক্ষ , মেয়েদের অবরুদ্ধ করে রাখলে সমস্ত জাতিই দুর্বল হতে বাধ্য।৮০

জাতির উন্নতির জন্যে পুরুষ ও নারীর সমবেত প্রয়াস আবশ্যক, বহু স্থানে তিনি এ কথা বলেন। ব্রিটেন, ইটালি, ফ্রান্স, সুইটজারল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ডের মহিলারা যে পুরুষদের সঙ্গে এক সঙ্গে কাজ করেন, এ তাঁর মতে বিশেষ প্রশংসনীয়।৮১ অধিকতর স্বাধীনতা ভােগ করেন বলে পার্সি, ভুটিয়া ও পাহাড়ি মহিলাদেরও তিনি প্রশংসা করেন।